СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

ПРОГРАММА комплексного развития ребенка дошкольного возраста, имеющего аутизм либо расстройство аутистического спектра

Цель программы: создание условий для позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с РАС

Просмотр содержимого документа

«ПРОГРАММА комплексного развития ребенка дошкольного возраста, имеющего аутизм либо расстройство аутистического спектра»

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

Московской области Клинский центр социальной помощи семье и детям

«Семья»

ОТДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

ПРОГРАММА

комплексного развития ребенка дошкольного возраста,

имеющего аутизм либо расстройство аутистического спектра

Материал подготовила

психолог высшей квалификационной категории

Е.А.Новоторцева

2019 год.

В настоящее время число детей с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) увеличивается. В последнее время отмечается, что синдром аутизма нередко ходит в состав сложного дефекта и может сочетаться с выраженной умственной отсталостью.

РАС является достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамичной меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющемся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

Для ребенка с расстройствами аутистического спектра характерны следующие особенности развития и поведения:

- трудности в общении, которые проявляются в потребности сохранения постоянства окружающего мира и стереотипности собственного поведения (попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него тревогу, агрессию либо самоагрессию);

- ребенок не вступает в обычное для его возраста общение. Зрительное внимание чаще всего избирательно либо фрагментарно. Характерна непереносимость взгляда глаза в глаза. Глаза видят правильно, но ребенок не уделяет этому внимания, смотрит «сквозь людей» и относится к ним как у неодушевленным носителям отдельных интересующих его свойств; не замечает никого вокруг, не откликается на вопрос, ничего не спрашивает сам;

- выявляются нарушения концентрации внимания, его быстрая истощаемость. Бывают резкие скачки активного внимания, когда ребенок практически целиком выключается из ситуации;

- все виды восприятия сопровождает чувство неприятного. С раннего детства у такого ребенка отмечается сенсорная и эмоциональная сверхчувствительность. Некоторые дети не переносят громких звуков или яркого света, сильным раздражителем может быть запах или прикосновение.

- интеллектуальная недостаточность не является обязательной при раннем детском аутизме. Некоторые дети с РАС имеют высокий интеллектуальный уровень, даже могут быть частично одаренными в различных областях. Однако для их интеллектуальной деятельности в целом типичны нарушения целенаправленности. У большинства детей с аутизмом интеллектуальное развитие происходит неравномерно; сильными сторонами являются зрительное восприятие, внимание к деталям, большой объем механической памяти; слабыми – непонимание общего смысла сказанного или прочитанного, фрагментарное восприятие устной речи.

- содержание игр монотонно, поведение в них однообразно. Такие дети годами могут играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки, совершать одни и те же стереотипные действия. Попытки взрослых прервать эти действия часто безуспешны. Дошкольник не может играть со сверстниками – играет «рядом», но не вместе. Характерно предпочтение манипуляциям с неигровыми предметами, в том числе предметами домашнего обихода, не имеющими игровых функций. Любимыми являются такие однообразные манипуляции как пересыпание песка, переливание воды. Монотонные игры могут продолжаться часами, без малейшего утомления.

- уже в первые два года жизни достаточно выражены и специфичны речевые расстройства. Особенно характерным является слабость или отсутствие реакции на речь взрослого (не отзывается на обращения, не фиксирует взгляда на говорящем). Часто встречается непроизвольное повторение звуков, слов и фраз, мутизм. Местоимение «Я» отсутствует, ребенок, как правило, говорит о себе в третьем лице.

- в моторике характерны вычурность движений (особая подпрыгивающая походка, хождение на цыпочках, причудливые позы и гримасы). Движения лишены детской пластичности, неуклюжи, угловаты, плохо скоординированы, производят впечатление марионеточных.

- аутичному ребенку сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого.

Иногда дети с РАС отличаются от других детей настолько мало, что их особенности заметны только специалистам. Но все такие чаще всего особенности детей с РАС отчетливо проявляются при общении с ними.

Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остается одной из ведущих в процессе формирования личности ребенка с РАС. Исторический анализ убеждает в необходимости оказать ребенку квалифицированную помощь в сложном вхождении в мир людей. Первый опыт таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится все его дальнейшее развитие – как социального, так и личностного.

Цель программы: создание условия для позитивной социализации детей дошкольного возраста с РАС.

Задачи:

- ориентация ребенка с РАС во внешнем мире;

- преодоление негативизма при установлении контакта и общении;

- смягчение характерного для детей с РАС эмоционального и сенсорного дискомфорта;

- преодоление трудностей в поведении, развитие коммуникативных умений, необходимых для развития процесса общения; развитие основ взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;

- раскрытие потенциала ребенка с РАС;

- создание условий для проявления интереса к познанию окружающего мира;

- развитие базовых познавательных навыков и способностей.

В основу создания программы положены следующие принципы:

- принцип индивидуализации – предполагает учет возраста, типа детско-родительских взаимоотношений, уровня актуального состояния ребенка;

- принцип доступности – реализуется с учетом уровня интеллектуальных и психологических особенностей ребенка;

- принцип системности и последовательности - заключается в непрерывности, регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционно-развивающей работы;

- принцип научности лежит в основе всех технологий, помогающих развивать личность ребенка с РАС;

- принцип оздоровительной направленности – обеспечивает соблюдение и укрепление психологического здоровья ребенка с РАС, посещающего занятия.

В основе программы занятий лежит прием облегченной коммуникации. Это метод обучения для детей с речевыми нарушениями путем оказания им помощи в оперировании коммуникативными пособиями (карточками, пиктограммами, кубиками и пр.). При облегченной коммуникации психолог помогает ребенку преодолеть проблемы и развить определенные навыки, выбирая тот или иной визуальный объект.

Структура занятия. Каждое занятия является комплексным и сочетает в себе три основных блока:

- блок I – адаптация ребенка к новым условиям (приветствие, налаживание контакта, «эмоциональная привязка»);

- блок II - развитие эмоционально-поведенческой сферы;

- блок III – развитие познавательной сферы.

Продолжительность занятия – 45 минут, т.е. каждый развивающий блок длится 15 минут. Всего программа предусматривает реализацию занятий. Занятия проводятся два раза в неделю.

Ожидаемыми результатами реализации настоящей программы может стать адаптация ребенка к окружающему миру, развитие целенаправленного поведения и основных психических процессов.

Использованная литература:

Ригина Н.Ф., Танцюра С.Ю. Организация работы с ребенком с аутизмом. Взаимодействие специалистом и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

Спицина Т.И. Парциальная программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей «Я открываю мир» (от 3 до 4 лет). – Волгоград: Учитель, 2018.

Иванова Е.В., Мищенко Г.В, Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ. – М.: Национальный книжный центр, 2017.

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Горячева Т.Г., Никитина Ю.Б. Расстройство аутистического спектра у детей. Метод сенсомоторной коррекции. – М.: Генезис 2018.

ДИАГНОСТИКА.

Направленное психологическое обследование детей с аутизмом чаще всего затруднено тем, что они не вступают в контакт, не удерживаются в ситуации обследования, не следуют инструкциям. Поэтому надо, особенно в начале диагностики, стараться более детально присматриваться прежде всего к тем особенностям ребенка, которые можно увидеть, не вступая в прямой контакт. На этом этапе важнее всего уметь наблюдать ребенка и делать из своих наблюдений психолог не получит максимально полное представление о спонтанном поведении ребенка, о его реакции на различные раздражители, об имеющихся формах контакта с окружающим миром и т.д. Ценные сведения о различных сферах жизни ребенка могут дать его родители. Необходимо фиксировать, на что они обращают внимание, рассказывая о своем сыне или дочери, какие проблемы выдвигают на первый план. Таким образом, основными методами диагностики являются наблюдение и анализ поведения ребенка в различных условиях, а также опрос родителей.

Диагностика проводится в несколько этапов. Вначале необходимо понять, насколько ребенок дезадаптирован во внешней среде. На следующем этапе специалисту важно оценить интенсивность и качество аутистических защит, чтобы понять степень устойчивости психической структуры ребенка. Намного сложнее диагностировать дефицитарность отдельных психических функций (третий этап). Тем не менее это необходимо сделать для того, чтобы понять степень когнитивной сохранности и определить прогноз и направления коррекционной работы. Кроме того, специалисту важно понимать механизмы функционирования психики ребенка, тот уровень, на котором ребенок познает, воспринимает окружающую действительность (четвертый этап).

Примерный протокол собеседования с ребенком:

|

Цвета

| |||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||

| Сортировка

| |||||||||||||||||

| Буквы: Понимание букв (где название буквы) Название букв (какая буква) | | ||||||||||||||||

Понимание действий

| Определение глаголов - экспрессивно | Вопрос: что он/ она делает? |

| Бежать |

|

| Плавать |

|

| Плакать |

|

| смеяться |

|

| Спать |

|

| Читать |

|

| Бросать |

|

| Математика. Определение цифр ( 3 цифры в случайном порядке – где?) Экспрессивно (какая цифра?)

| Больше или меньше (предметы поместить перед ребенком - где больше, где меньше) Счет. Перед ребенком предметы – посчитай Дай мне (количество) |

Письмо/ моторика

| Резать ножницами | режь |

| Правильно держит ножницы |

|

| Режет по линии 15 см |

|

| Вырезает квадрат |

|

| Круг |

|

| треугольник |

|

| многоугольники |

|

| овал |

|

| Нанизывание бусин Шнуровка Прищепки Обведение по линии | Манипуляции: Застегни / расстегни кнопку Застегни / расстегни пуговицу Застегни / расстегни молнию

|

|

Игровые навыки Головоломка Пазл

|

|

Языковые навыки

| Персональная информация | вопрос |

| Как тебя зовут |

|

| Как твоя фамилия |

|

| Сколько тебе лет |

|

| Где ты живешь |

|

| Как зовут маму |

|

| Как зовут папу |

|

| Номер телефона |

|

Примерные методики для диагностики актуального уровня развития.

Методика «Разборка и складывание пирамидки»

(восприятие величины и цвета)

Автор: С. Д. Забрамная

Цель: задание направлено на умение ребёнка отвлечься от цвета и выделить величину как основной принцип действия, практической ориентировки на величину.

Возраст: для детей с 3 лет.

Стимульный материал: пирамидка из 6 колец для детей с 4 лет (для детей 3 лет – 4 кольцовая), кольца разного размера, разного цвета.

Проведение обследования: взрослый предлагает ребёнку разобрать пирамидку. Если ребёнок не действует, взрослый начинает разбирать её сам и привлекает ребёнка к этому действию. Затем предлагает собрать такую же пирамидку.

В случаях затруднения взрослый показывает ребёнку, как надо подбирать колечки по размеру: «Надо брать каждый раз большое колечко». Затем показывает способ прикладывания одного колечка к другому, чтобы увидеть разницу в их величине. После обучения ребёнку предлагают выполнить задание самостоятельно.

Инструкция обработки: оценивается принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату.

1 балл– не понимает цель, действует неадекватно.

2 балла– понимает цель, нанизывает кольца без учёта размера, после обучения не учитывает размер колец.

3 балла – понимает цель, нанизывает кольца без учёта размера, после обучения переходит к самостоятельному выполнению задания.

4 балла – понимает цель, собирает самостоятельно пирамидку с учётом размера колец.

Методика «Работа с матрёшками» (восприятие величины)

Автор: С. Д. Забрамная

Цель: проверка понимания инструкции, адекватности и способов действий, возможности использования помощи, состояния моторики, сформированности понятия величины.

Возраст: для детей с 4 лет.

Стимульный материал: матрёшка пятисоставная, или мисочки, или кубики, или колечки.

Проведение обследования: взрослый даёт ребёнку матрёшку и просит её раскрыть, рассмотреть другие матрёшки. Затем предлагает собрать все матрёшки в одну. При затруднении взрослый берёт матрёшку и просит ребёнка посмотреть, как он это делает: «Сначала беру маленькую матрёшку и ищу чуть меньше, затем подбираю к ней ещё меньше и т. д.». Взрослый показывает складывание матрёшки методом проб, привлекая внимание ребёнка к поиску следующей части. После обучения ребёнку предлагают выполнить задание самостоятельно.

Инструкция обработки: принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату своей деятельности.

1 балл - не понимает цель и действует неадекватно даже в условиях обучения.

2 балла - понимает цель, но действует хаотически, т. е. не учитывает величину, в процессе обучения действует адекватно, а после обучения самостоятельно задание не выполняет.

3 балла - понимает цель, складывает матрёшку методом перебора вариантов, в условиях обучения действует адекватно, после обучения переходит к выполнению задания, пользуясь целенаправленными пробами.

4 балла - понимает цель и самостоятельно складывает матрёшку, пользуясь целенаправленными пробами.

Методика «Доски Сегена» (восприятие формы)

Автор: Э Сеген

Цель: выявить восприятие формы, координированность, ловкость движений, состояние мелкой моторики пальцев рук.

Стимульный материал: доски с углублениями, в которые вставляются соответствующие различные по форме геометрические фигуры. Доска № 1.

Возраст: для детей с 3 – 7 лет.

Инструкция: Ребенку говорят: «Рассмотри внимательно эти фигурки, вырезанные на рисунке. Выбери из этого набора такие же и наложи их сверху каждой сходной прорези фигуры на рисунке так, чтобы они полностью совпали, чтобы отверстия были полностью заняты фигурой».

Анализ результатов:

Умственно отсталые дети дошкольного возраста с трудом понимают цель задания и начинают просто манипулировать с фигурками-вкладками. Только показ экспериментатором способа действия помогает некоторым детям понять задание. Большинство умственно отсталых нуждается в многократном совместном с экспериментатором выполнении этого задания.

Глубоко умственно отсталые дети задание не понимают.

В качестве аналогичного облегченного задания можно предложить вкладывание фигурок знакомых животных в прорези соответствующей конфигурации. Практика показывает, что и это задание оказывается трудным для умственно отсталых в степени дебильности и не выполняется детьми-имбецилами.

Качественный анализ результатов:

Для детей 3,5—4-х лет: испытуемые выполняют задания, используя метод примерки: подносят фигурки к прорезям и сравнивают их, ищут сходство, прилаживают их друг к другу и в итоге совмещают правильно.

Для детей 5 лет: дети используют только способы зрительной оценки сходства фигур, быстро их совмещают.

Для детей 6— 7лет существует временной норматив при безошибочном выполнении всех 5-ти заданий. Это 5 минут 12 секунд — суммарное время выполнения всех заданий. Дети указанного возраста не должны выполнять задание методом проб и ошибок.

Принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату.

1 балл - не понимает цель, действует неадекватно даже в условиях обучения.

2 балла - понимает цель, при опускании фигур в углубления действует хаотически, после обучения не переходит на другой уровень действий.

3 балла - понимает цель, при выполнении задания использует метод перебора вариантов, после обучения действует методом целенаправленных проб либо методом зрительного соотнесения.

4 балла - понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом целенаправленных проб.

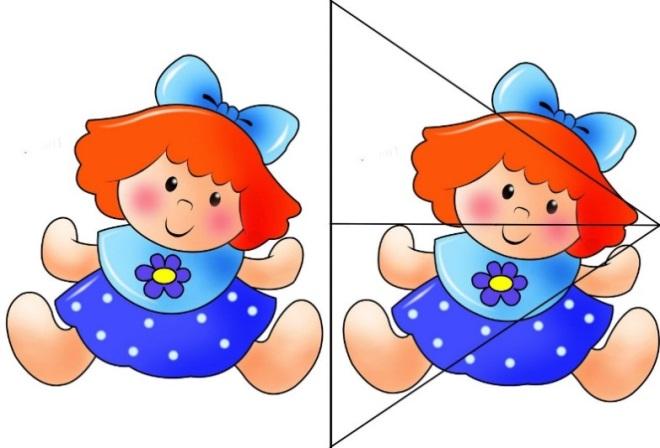

Методика «Разрезные картинки» (целостное восприятие)

Автор: С.Д. Забрамная

Цель: выявление уровня развития целостного восприятия предметной картинки

Возраст: для детей с 3 лет.

Стимульный материал: предметные картинки, разрезанные по диагонали.

Проведение обследования: взрослый показывает ребёнку четыре части разрезанной картинки и просит сложить целую картинку: «Сделай целую картинку». Обучение: взрослый показывает, как надо соединить части в целое. После этого снова предлагает ребёнку выполнить задание самостоятельно.

Анализ результатов:

Дети с нормальным умственным развитием с 3 лет складывают картинку из двух частей методом проб. После 4 лет они переходят к зрительному соотнесению. Картинки, разрезанные на 4 части, предлагаются с 4 лет, к 5 годам задание выполняется способом зрительного соотнесения. При работе с картинками, разрезанными по прямым на три части, дети часто «теряют» среднюю часть, сдвигая начало и конец изображения, но при удивлении и вопросе «А куда положим этот кусочек?» самостоятельно исправляют ошибку.

Дети с ЗПР собирают картинку из двух частей к 4 годам, картинка из 4 частей может вызвать у них затруднения и в 5 лет. После показа способа действия (взрослый собирает, показывает ребёнку, а потом разрушает картинку) ребёнок выполняет задание. Дети отвлекаются, могут не закончить задание, им требуются организующая помощь и поддержка.

Дети с УО не понимают смысл задания, хаотично перекладывают части картинки. К 5 – 6 годам эти дети способны собрать картинку, разрезанную на 2 – 4 части, но для этого им необходимо показать уже сложенное изображение.

Если части лежат в перевёрнутом виде, то складывание вызывает большие трудности. Только после показа и совместного со взрослым выполнения они начинают собирать картинку самостоятельно. Однако для некоторых из них составление картинок из четырёх частей остаётся в этом возрасте недоступным.

Принятие и понимание условий задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату.

1 балл – не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях обучения.

2 балла – принимает задание, но условия задания не понимает, действует хаотически, после обучения не переходит к самостоятельному способу выполнения.

3 балла – принимает и понимает цель задания, выполняет методом перебора вариантов, после обучения переходит к методу целенаправленных проб.

4 балла – принимает и понимает цель задания, действует самостоятельно методом проб либо практическим примериванием.

Методика «Пространственные ориентации» (право, лево, впереди, сзади)

Автор: С.Д. Забрамная.

Цель: формирование и закрепление восприятия правой и левой сторон.

Возраст: для детей с 5 лет

Стимульный материал: карточки с похожими изображениями. Рисунок с изображением трех детей в разной позиции (вид сзади и вид спереди). В верхней части рисунка у одной девочки в правой руке цветок, у мальчика в правой руке флажок, у девочки в левой руке пирамида. В нижней части рисунка у тех же детей предметы в другой руке: у девочки цветок в левой руке, у мальчика флажок в левой, у девочки пирамида в правой руке.

Инструкция: ребенку предлагается сначала определить правую и левую стороны на себе. Например, «Покажи правую руку, левый глаз, левую руку, правую ногу. А теперь возьми карандаш правой рукой, подними мяч левой рукой, закрой левый глаз, дотронься рукой до правого уха» и т. д. Затем определение правой и левой стороны проводится на таблицах. Например, на первой таблице нужно определить, в какой руке у Колобка цветок, а в какой веточка; найти Колобка, у которого в правой руке ветка, а в левой цветок и т. П. "Посмотри: нарисованы дети, а в руках у них разные предметы. В какой руке девочка держит цветок?" "В какой руке у мальчика флажок?" и т.д. По ходу выполнения задания оказывается помощь.

Обучающая помощь: Умение определять расположение предметов по отношению к себе:попросите ребенка положить мячик справа от себя, спросите, какие слева от него находятся предметы. Если ребенок затруднятся ответить, подскажите: «то, что с левой стороны ближе к левой руке, а то, что справа – ближе к правой руке. Умение определять пространственное соотношение между несколькими предметами: положите перед ребенком три игрушки, например, мячик, собачку и куклу. Попросите малыша положить мячик перед собой, слева от него положить машинку, а справа собачку.

Важно научить ребенка определять не только свою правую и левую руку, но и право, лево собеседника. Здесь Вам понадобится обычное зеркало, с помощью которого Вы объясните малышу, почему изображение получается перевернутым.

Посадите спиной к ребенку куклу, спросите, где у нее левая рука, завяжите на ней ленточку, малышу тоже повяжите ленту. Теперь поверните куклу лицом к ребенку, теперь ленты окажутся с разных сторон. Опять поверните куклу спиной к ребенку, снова ленточки совпадут. Важно, чтобы ребенок понял, что правая рука, правой и остается, а волшебство, получается из-за того, что положение предметов относительно друг друга меняется.

Также обратите внимание ребенка на следующий момент. Если он положит обе ручки перед собой, то справа будет правая рука, а слева левая. Но если ручки скрестить, то кисть правой руки окажется слева, а кисть левой руки справа. Обсудите с ребенком, как получается, что правая рука оказывается слева и наоборот.

Анализ результатов:

Дети с нормальным умственным развитием проявляют явную заинтересованность игровым характером задания. К 6 годам дети различают правую, левую стороны в схеме своего тела. Однако перешифровка (перенос) на собеседника и особенно на изображение на картинке у большинства детей оказываются несформированными, а потому вызывают трудности. Тем не менее в процессе упражнений дети 6 лет и старше начинают осуществлять этот перенос.

Дети умственно отсталые в 6 лет не различают правую, левую стороны в схеме своего тела. Даже при специальном обучении они путают правую и левую руки. Сделать перенос на собеседника не могут. Задание на рисунке не выполняют, не понимают способа переноса. Обучение неэффективно.

Дети с задержкой психического развития проявляют интерес к заданию. У них также наблюдаются трудности в определении правой, левой стороны. По количеству ошибочных действий они ближе к умственно отсталым детям. Но дети с задержкой психического развития лучше используют помощь. Более адекватной является их реакция на свои ошибки. Они пытаются понять способ переноса при определении левой или правой стороны. Выше результаты обучения.

Оценка результатов:

высокий уровень – ребенок проявляет заинтересованность в выполнении задания, стремится к правильному выполнению, при затруднении принимает обучающую помощь, после чего выполняет задание верно.

средний уровень – ребенок испытывает трудности при выполнении задании, ему требуется обучающая помощь, но и с ее помощью ребенок недостаточно хорошо справляется с заданием.

низкий уровень – ребенок испытывает значительные трудности в выполнении задания, после обучающей помощи также не может выполнить задание верно.

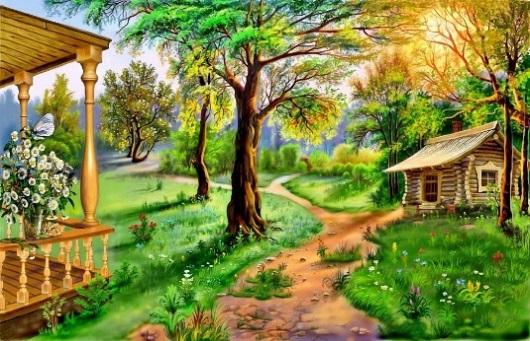

Методика «Времена года» (временные представления)

Автор: С.Д. Забрамная

Цель: выяснение уровня сформированности представлений о временах года (уровня наглядно - образного мышления).

Возраст: для детей с 4 лет.

Стимульный материал: сюжетные картинки со специфическими признаками четырёх времён года.

Проведение обследования: перед ребёнком раскладываются четыре картинки, на которых изображены четыре времени года. Ребёнка просят показать, где изображены зима, весна, лето, осень. Затем спрашивают: «Расскажи, как ты догадался, что здесь изображена весна». В случае затруднения проводится обучение. Время выполнения - 2 минуты.

Обучение: перед ребёнком оставляют картинки с изображением только 2 времён года - лета и зимы. Задают ему уточняющие вопросы: «Что бывает зимой? Найди, где здесь изображена зима».

Оценка действий ребёнка: принятие и понимание задания, уровень сформированности временных представлений, умение объяснить в словесном плане свои действия.

Анализ результатов:

10 баллов (очень высокий уровень развития) - за отведённое время ребёнок правильно назвал и связал все картинки со временами года, указав на каждой из них не менее 2 признаков, свидетельствующих о том, что на картинке изображено именно данное время года (всего не менее 8 признаков по всем картинкам).

8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - ребёнок правильно назвал и связал с нужными временами года все картинки, указав при этом 5 - 7 признаков, подтверждающих его мнение, на всех картинках, вместе взятых.

6 - 7 баллов (норма) - правильно определил на всех картинках времена года, но указал только 3 - 4 признака, подтверждающих его мнение.

4 - 5 баллов (средний) - правильно определил время года только на 1 - 2 картинках из 4 и указал только 1 - 2 признака в подтверждение своего мнения.

0 - 3 балла (низкий уровень развития) - ребёнок не смог правильно определить ни одного времени года и не назвал точно ни одного признака.

Или:

1 балл - не понимает цели, перекладывает картинки.

2 балла - принимает задание, но не соотносит изображение времён года с их названиями, т. е. не сформированы временные представления, но после обучения может выделить картинки с изображением зимы и лета.

3 балла - принимает задание, уверенно соотносит изображения только двух времён года с их названиями (зима и лето).

4 балла - принимает задание, уверенно соотносит изображения всех времён года с их названиями.

Методика «Части суток» (временные представления)

Цель: выяснение уровня сформированности представлений о частях суток (уровня наглядно - образного мышления).

Возраст: для детей с 4 лет.

Стимульный материал: сюжетные картинки со специфическими признаками времени суток.

Проведение обследования: перед ребёнком раскладываются четыре картинки, на которых изображены четыре времени суток. Ребёнка просят показать, где изображены утро, день, вечер, ночь. Затем спрашивают: «Расскажи, как ты догадался, что здесь изображена ночь». В случае затруднения проводится обучение. Время выполнения - 2 минуты.

Обучение: перед ребёнком оставляют картинки с изображением только 2 времён суток – день и ночь. Задают ему уточняющие вопросы: «Что бывает ночью? Найди, где здесь изображена ночь».

Оценка действий ребёнка: принятие и понимание задания, уровень сформированности временных представлений, умение объяснить в словесном плане свои действия.

Инструкция обработки:

10 баллов (очень высокий уровень развития) - за отведённое время ребёнок правильно назвал и связал все картинки со временами суток, указав на каждой из них не менее 2 признаков, свидетельствующих о том, что на картинке изображено именно данное время.

8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - ребёнок правильно назвал и связал с нужными временами суток все картинки, указав при этом 5 - 7 признаков, подтверждающих его мнение, на всех картинках, вместе взятых.

6 - 7 баллов (норма) - правильно определил на всех картинках времена суток, но указал только 3 - 4 признака, подтверждающих его мнение.

4 - 5 баллов (средний) - правильно определил время суток только на 1 - 2 картинках из 4 и указал только 1 - 2 признака в подтверждение своего мнения.

0 - 3 балла (низкий уровень развития) - ребёнок не смог правильно определить ни одного времени суток и не назвал точно ни одного признака.

Или:

1 балл - не понимает цели, перекладывает картинки.

2 балла - принимает задание, но не соотносит изображение времён суток с их названиями, т. е. не сформированы временные представления, но после обучения может выделить картинки с изображением ночи и дня.

3 балла - принимает задание, уверенно соотносит изображения только двух времён суток с их названиями (день и ночь).

4 балла - принимает задание, уверенно соотносит изображения всех времён суток с их названиями.

Методика «Чего не хватает?» (концентрация)

Автор: Немов Р.С.

Цель: выявление уровня концентрации внимания.

Возраст: для детей с 4 лет.

Стимульный материал: 7 картинок с изображением предметов, на которых не хватает какой - либо существенной детали.

Проведение обследования: Ребёнку предлагаются картинки, даётся инструкция: «На каждой из картинок не хватает какой-то важной детали, посмотри внимательно и назови отсутствующую деталь». Время проведения обследования - 25 секунд.

Анализ результатов:

10 баллов (очень высокий уровень развития) - ребёнок справился с заданием за время меньшее, чем 25 секунд, назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов.

8 - 9 баллов (высокий уровень развития) - время поиска всех недостающих предметов заняло от 26 до 30 секунд.

6 - 7 баллов (норма) - время поиска заняло от 31 до 35 секунд.

4 - 5 баллов (средний) - время поиска составило от 36 до 40 секунд.

2 - 3 балла (низкий) - время поиска оказалось в пределах от 41 до 45 секунд.

0 - 1 балл (очень низкий) - время поиска составило в целом больше чем 45 секунд.

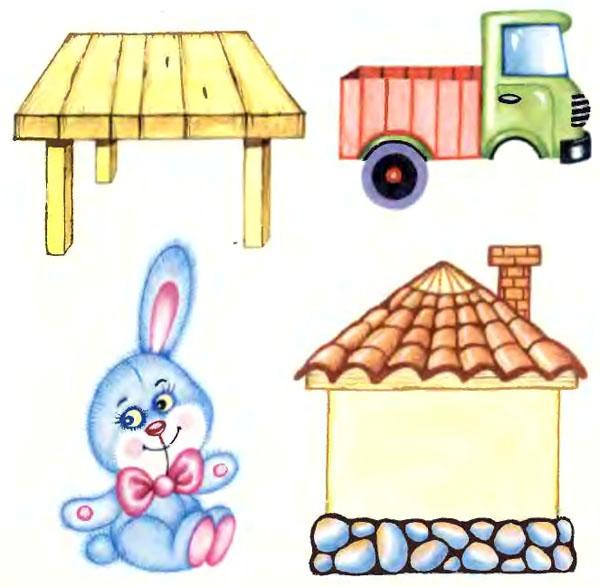

Методика «Найди отличия»

(устойчивость и переключаемость внимания)

Цель: определить уровень внимания: насколько ребенок в состоянии, сохраняя в кратковременной и оперативной памяти образы виденного, практически их использовать, решая наглядные задачи.

Возраст: 4-7 лет.

Процедура проведения: перед ребенком на столе кладут по очереди 2 картинки и предлагают рассмотреть их в течение 20-30 сек. Инструкция: «На этик картинка одинаковые изображения, но что-то в них есть разное. Найди отличия на картинках». Необходимо внимательно посмотреть на две пары картинок и отметить, чем они отличаются.

Всего отличительных признаков в первой паре картинок 10, во второй — 7. Следовательно, ребенок максимально может набрать за этот тест 17 баллов. Время на выполнение этого задания – 4 минуты.

Анализ результатов:

16 – 17 баллов — высокий уровень;

13-15 баллов — выше среднего;

8-12 баллов – средний уровень;

4-7 балла — ниже среднего;

0-3 балла — низкий уровень.

Методика «10 картинок» (зрительная память)

Цель: определение объема произвольного зрительного запоминания.

Возраст: 5-7 лет

Инструкция: «Сейчас я покажу тебе картинки, посмотри на них внимательно и постарайся их запомнить».

Процедура обследования: ребенку предъявляется 10 картинок (время предъявления – 15 секунд).

Оценка результатов:

За каждое правильное воспроизведение выставляется по одному баллу.

8-10 – высокий уровень

6-7 – хороший уровень

4-5 – средний уровень

3 и меньше – низкий

Методика «10 слов» (слуховая память)

Автор: А.Р. Лурия

Цель: определение объема кратковременной слуховой памяти.

Возраст: 5-7 лет.

Инструкция: «Сейчас я буду называть тебе слова. Пожалуйста, слушай меня внимательно».

Процедура обследования: ребенку вслух называют 10 слов с интервалом в 1 секунду между словами.

Слова: гриб, слон, мяч, зонт, улитка, дом, груша, ёлка, юла, мышь.

Оценка результатов:

За каждое правильное воспроизведенное слова выставляется по одному баллу.

8-10 слов – высокий уровень (запомнил и воспроизвел за 5 попыток)

6-7 слов – хороший уровень (запомнил и воспроизвел за 5 попыток)

4-5 – средний уровень (запомнил и воспроизвел за 5 попыток)

3 и меньше – низкий (запомнил и воспроизвел за 5 попыток)

Тематическое планирование курса занятий.

Раздел «Формирование предпосылок к общению со сверстниками и эмоциональному контакту со взрослым»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Иди ко мне!»

| Формировать эмоциональный контакт, доверительное отношение ребенка к педагогу. | 1 |

| 2 | «Мыльные пузыри» | Вызвать положительные эмоции от общения со взрослым | 1 |

| 3 | «Мяч передавай, имя называй» | Учить взаимодействию, учить фиксировать внимание на себе и называть свое имя, идентифицировать себя со своим именем | 1 |

| 4 | «Дружба начинается с улыбки» | Формировать умение держаться за руки, смотреть в глаза и посылать улыбку | 1 |

| 5 | «Вот я!» | Учить выделять себя, употреблять личное местоимение «Я», подражать действиям взрослого | 1 |

| 6 | «Я – ТЫ» | Закрепить умение узнавать себя, сверстника; учить понимать местоимение «Я» и «ТЫ» | 1 |

| 7 | «Ласковый ребенок» | Продолжать учить подражать эмоционально-тактильным и вербальным способам взаимодействия с партнером | 1 |

| 8 | «Бабушкин клубочек» | Учить фиксировать внимание на себе, идентифицировать себя со своим именем | 1 |

| 9 | «Смайлики» | Учить понимать и показывать эмоциональный настрой человека (базовые эмоции – радость, злость, грусть, обида) | 1 |

| 10 | «Ладонь в ладонь» | Получение опыта взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта | 1 |

| 11 | «Передай игрушку» | Учить взаимодействовать с партнером, подражать действиям взрослого | 1 |

| 12 | «Зоопарк» | Развитие коммуникативных способностей, умение распознавать язык мимики и жестов, снятие телесных зажимов | 1 |

| 13 | «Дотронься до… » | Развитие навыков общения, умения просить, снятие телесных зажимов | 1 |

| 14 | «Войди в круг – выйди из круга» | Развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, совершенствование навыков коммуникации | 1 |

| 15 | «Играем вместе» | Продолжать учить взаимодействию с партнером, учить вежливому обращению | 1 |

| 16 | «Вежливые слова» | Воспитывать уважительное отношение, вызывать желание оказывать помощь | 1 |

| 17 | «Горная тропинка» | Развивать чувство ответственности за другого человека | 1 |

| 18 | «Звери на болоте» | Развивать умение контролировать свои движения, умение работать по вербальной инструкции взрослого | 1 |

| 19 | «Воздушный змей» | Вызывать чувство наслаждения ребенка от соучастия в совместном процессе, формировать умение объединяться | 1 |

| 20 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Раздел «Развитие зрительного и тактильно-двигательного восприятия»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Запомни и положи» | Развитие зрительной памяти, умения запоминать последовательность расположения игрушек. | 1 |

| 2 | «Чего не стало?» | Формировать умение детей запоминать количество и место нахождения заданных предметов | 1 |

| 3 | «Что добавилось?» | Формировать умение детей запоминать местонахождение предметов, замечать нарушения в их построении | 1 |

| 4 | «Найди свой домик» | Учить детей запоминать название геометрических фигур, действовать по вербальной инструкции педагога | 1 |

| 5 | «Найди пару» | Учить детей запоминать названия предметов, находить среди них похожие, действовать по вербальной инструкции педагога | 1 |

| 6 | «Из чего сделано?» | Учить различать предметы на ощупь, называть эти материалы | 1 |

| 7 | «Чудесный мешочек» | Учить детей выбирать предметы на ощупь | 1 |

| 8 | «Большие и маленькие» | Учить находить большие и маленькие предметы на ощупь | 1 |

| 9 | «Найди знакомый предмет» | Учить узнавать знакомые предметы на ощупь, передвигая ладонь и пальцы по предмету | 1 |

| 10 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Раздел «Восприятие пространства и ориентировка в нем»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Найди свое место»

| Учить детей ориентироваться в пространстве, действовать по вербальной инструкции педагога | 1 |

| 2 | «Что где находится?» | Формировать представление о пространственном расположении предметов по отношению друг к другу | 1 |

| 3 | «Найди игрушку» | Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве, действовать по вербальной инструкции педагога | 1 |

| 4 | «Покажи правильно» | Формировать правильное представления детей о пространственном расположении предметов | 1 |

| 5 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Раздел «Развитие и коррекция слухового восприятия и внимания»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Отгадай, что звучит»

| Учить детей прислушиваться к неречевым звукам; донести до детей, что и неречевые звуки могут о чем-то сообщить | 1 |

| 2 | «Звени, колокольчик!» | Развивать ориентировку на звуки окружающей среды | 1 |

| 3 | «Беги в свой домик» | Развивать ориентировку на звуки окружающей среды | 1 |

| 4 | «Звуки природы» | Научить детей прислушиваться к звукам природы, познавать и различать голоса животных, птиц, других явлений» развивать фонематический слух | 1 |

| 5 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Раздел «Восприятие цвета»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Подбери по цвету»

| Развивать умение детей находить и определять по цвету окружающие предметы, действовать по вербальной инструкции педагога | 1 |

| 2 | «Воздушные шарики?» | Упражнять в умении подбирать по образцу педагога основные цвета спектра | 1 |

| 3 | «У кого какой флажок?» | Учить детей выделять предметы по слову, означающему цвет | 1 |

| 4 | «Дай такой же» | Формировать умение отделять предметы определенного цвета, соотносить их с образцом | 1 |

| 5 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Раздел «Базовые познавательные навыки»

| N п/п | Тема занятия | Цель занятия | Кол-во занятий |

| 1 | «Различение цвета и формы» | Формирование представлений об основных цветах и формах | 1 |

| 2 | «Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале» | Развитие навыков сравнения | 1 |

| 3 | «Складывание пазла» | Актуализация понятие части и целого | 1 |

| 4 | «Копирование последовательности» | Формирование навыка действий по образцу | 1 |

| 5 | «Классификация предметов по заданному признаку» | Развитие навыков классификации | 1 |

| 6 | «Дорисовывание незаконченных изображений» | Развитие воображения, мышления | 1 |

| 7 | «Корректурная проба» | Развитие внимания | 1 |

| 8 | «Раскрашивание по образцу» | Развитие навыка копирования и мелкой моторики | 1 |

| 9 | «Запоминание предметов, изображений и их воспроизведение. | Развитие восприятия, зрительной памяти, навыка следования образцу | 1 |

| 10 | «Выделение нелепых картинок» | Развитие восприятия и внимания | 1 |

| 11 | «Выкладывание по образцу»» | Развитие восприятия и внимания, навыка копирования и мелкой моторики | 1 |

| 12 | «Парные картинки» (кубики) | Развитие навыков сравнения, восприятия, внимания | 1 |

| 13 | «Нахождение предмета заданной формы» | Развитие навыков сравнения, восприятия, внимания; закрепление навыков цвета и формовосприятия | 1 |

| 14 | «Сопоставление предмета с его изображением» | Развитие навыков сравнения, восприятия, выделение значимых черт | 1 |

| 15 | «Копирование простых рисунков» | Развитие навыков восприятия, копирования по заданному образцу, мелкой моторики, правильного захвата и удержания карандаша (ручки) | 1 |

| 16 | «Различение характеристик предмета» | Развитие навыков восприятия, сравнения, пополнение знаний об окружающем мире | 1 |

| 17-19 | «Обобщение предметов (объединение в тематические группы) | Развитие восприятия, навыков группирования и обобщения | 3 |

| 20 | «Что я знаю и умею» | Повторение и закрепление пройденного материала | 1 |

Примерные конспекты занятий.

Занятие 1.

БЛОК 1. Адаптация ребенка к новым условиям (15 минут)

Приветствие «Поздоровайся с игрушкой» (с использованием перчаточной игрушки). Цель: знакомство с педагогом, налаживание контакта, адаптация к условиям занятия. Ход игры: психолог надевает на руку перчаточную игрушку и предлагает познакомиться с ней ребенку (подержать ее за лапку, поздороваться, погладить, обнять и т.д.). В ходе знакомства с игрушкой психолог может рассказывать ребенку о ней: она добрая, хочет с ним подружиться и т.д. Затем ребенку по желанию предлагается сыграть с ней в какую-нибудь игру, например, покатать мячик.

Игра-разминка «Как можно добраться на занятие». Цель: налаживание контакта, установление доброжелательной атмосферы, снятие напряжения, мотивирование к занятию в игровой форме.

Ход игры. Психолог показывает движение, означающий способ добраться на занятие, а ребенок должен повторить.

В детский сад можно дойти пешком (ходьба на месте)

В детский сад можно добежать бегом (бег на месте)

В детский сад можно приехать на машине (ребенок «крутит руль»)

В детский сад можно прилететь на самолете (руки раскинуты в стороны, изображается полет)

В детский сад можно доплыть на лодке (ребенок «плывет», разводя руками в стороны)

В детский сад можно прилететь на ракете (руки подняты над головой, ладошки сложены домиком)

В детский сад можно приехать на поезде (ребенок изображает движение вагончиков и гудов паровоза).

БЛОК 2. Развитие эмоциональной сферы (15 минут).

Игра «Покатаем мячик». Цель: формирование эмоционального контакта, развитие движений.

Ход игры.

- Давай поиграем в мячик. Лови его! – взрослый катит мяч в направлении ребенка по полу или по столу. Затем побуждает его катить мячик в обратном направлении, ловит мяч:

- Кати мячик! Оп! Поймали!

Если ребенок сопротивляется, взрослый присоединяется к рассматриванию, манипулированию с мячом вместе с малышом.

Упражнение с использованием карточек, изображающих основные эмоции. Цель упражнения: актуализация эмоциональной сферы ребенка, знакомство с базовыми эмоциями. Ход упражнения: ребенку предлагается рассмотреть карточки с изображенными на них эмоциями и выбрать те из них, которые ему знакомы. Если ребенок может/хочет, ему предлагается их изобразить (повторить с картинки). После знакомства с карточками, ребенок по желанию может раскрасить пиктограммы (предлагаются изображения эмоций в виде смайликов либо облачков).

БЛОК 3. Развитие познавательной сферы (15 минут).

Упражнение «Вкладыши». Цель: развитие восприятие ребенка, понимания им величины и формы. Ход упражнения: ребенку предлагается деревянная дощечка с фигурками-вкладышами. Психолог вытаскивает и перепутывает все детали, а затем предлагает ребенку вернуть все на место. Если ребенок не действует, психолог начинает выполнять задание сам и привлекает внимание ребенка к этому действию. После обучения ребенку предлагается выполнить задание самостоятельно.

Упражнение «Различаем формы и фигуры». Цель: улучшить зрительное восприятие, внимание и навык соответствия; умение подбирать фигуры различных форм; закрепление темы предыдущего занятия. Стимульный материал: картонные фигуры. Ход упражнения: психолог раскладывает разные фигуры и просит ребенка показать ту, которую назовет.

- «Покажи на…» (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, овал, звезду).

Упражнение «Учим цвета». Цель: улучшить зрительное восприятие, внимание и навык соответствия; умение подбирать карточки или предметы различных цветов; закрепление темы предыдущего занятия. Стимульный материал: листы цветной бумаги, цветные карточки либо кубики. Ход упражнения: психолог раскладывает перед ребенком цветные листы бумаги и просит показать какой-либо цвет. Психолог показывает какой-либо предмет и называет, какого он цвета. Ребенок должен запомнить и затем самостоятельно показать называемые цвета.

- «Покажи на … цвет» (синий, красный, желтый, зеленый, белый, черный, фиолетовый, оранжевый, розовый, коричневый).

Если ребенок затрудняется в выборе цвета, целесообразно заучить только 4 основных, постепенно усложняя задачу.

Примерный конспект занятия по психомоторной коррекции детей с РАС

с дисфункциями сенсорного уровня развития психики.

Сенсорный уровень развития психики – это такая стадия функционирования психической системы, на которой ведущим является сенсорное восприятие количественной характеристики (интенсивности) воздействия извне. На этом уровне основная задача – поддержание внутреннего гомеостаза (комфорта).

Описание ребенка с дисфункциями сенсорного уровня развития психики. При работе с детьми этой группы в первую очередь следует обратить внимание на состояние мышечного каркаса, на напряжение основных мышечных групп. Именно двигательные реакции свидетельствуют об особенностях психической жизни ребенка. Первая характеристика – это мышечный тонус, проявляющий себя в позах. Гипертонус может блокировать моторику, особенно мелкую, и резко ограничивает способность ребенка к освоению окружающего пространства. Наблюдаются всевозможные страхи, связанные с вестибулярными нарушениями: тревога падения, страх наклонных поверхностей. Отсутствие эмоциональных контактов приводит к снижению тонуса тела и предметному полевому поведению в виде поиска сенсорных впечатлений. Как правило, речь на этом уровне отсутствует. Для выражения эмоций используется звериный крик (без слез), в спокойном состоянии наблюдаются монотонные вокализации и эхолалии. Зрение носит периферический характер, нет взгляда глаза в глаза. Можно предположить, что на этом уровне отсутствует целостное восприятие. Попытки вступить в контакт с ребенком приводят к негативному возбуждению с тревогой и телесной дезорганизацией. В качестве психологической защиты появляется необходимость сохранения постоянных стереотипий, построенных на ощущениях одного органа (взгляд, звук). Это связано с тем, что нет еще ощущения внешних границ тела, телесной оболочки.

Цель коррекционного занятия: выстроить связи между сенсорной информацией, аффектом и движением, научить отличать приятные прикосновения от неприятных, увеличить сенсорную «выносливость», способность к переработке сенсорной информации.

Задачи:

- дать достаточную стимуляцию всем сферам сенсорного восприятия;

- усилить процессы чувственного восприятия поверхности тела;

- формировать простейшие целенаправленные движения и элементы двигательного планирования;

- формировать связи между зрительным и тактильным восприятием и аффектом;

- формировать внимание на эмоционально насыщенном материале;

- формировать простейшее взаимодействие с использованием жестов и простых двигательных игр;

- формировать простые последовательности движений в виде навыков самообслуживания.

Особенности коррекционной работы:

- коррекционное занятие проводится совместно с родителем;

- рекомендованная продолжительность занятия – 20 минут;

- после каждого упражнения необходимо внимательно следить за состоянием ребенка: важно его не перевозбудить, но и не дать полностью уйти от контакта;

- достаточно гибко подбирать игры и упражнения, которые адекватны по интенсивности для ребенка (приносят ему удовольствие);

- следует постепенно вводить ребенка в новую ситуацию;

- упражнения на начальных этапах выполняются ребенком пассивно, руками взрослого;

- постепенно взрослый провоцирует собственную целенаправленную активность ребенка и активно подкрепляет ее через отражение эмоционального состояния ребенка и имитацию его движений;

- следует постоянно стимулировать и подкреплять самостоятельное выполнение движений ребенком (даже если упражнение будет сделано некачественно).

Ожидаемые результаты:

- увеличение устойчивости к сенсорным нагрузкам;

- появляется внимание к различным сенсорным ощущениям;

- ребенок тактильно исследует свое тело;

- ребенок эмоционально реагирует на приятные / неприятные ему стимулы – в ответ на них появляются произвольные реакции слежения;

- фиксирует взгляд на лице, появление «комплекса оживления» в виде улыбки;

- нахождение рядом со взрослым становится комфортным для ребенка;

- ребенок становится способен к разделенному вниманию со взрослым;

- появляются простые элементы имитации.

Ход занятия.

Упражнение «Яйцо». Ребенок садится на ковер, подтягивает как можно ближе к себе согнутые в коленях ноги, плотно обхватывает их руками и прячет лицо в колени. Психолог садится сзади так, что ребенок оказался у него между колен, обнимает ребенка поверх его рук, помогая ему удерживать колени и, не спеша, очень бережно наклоняет его к себе. Важно сделать так, чтобы ребенку было комфортно и тепло. Психолог пытается подстроиться под тело ребенка, совместить дыхание, почувствовать, комфортна ли ему поза. Для большего расслабления можно включить релаксационную музыку. Когда нужная поза и ритм дыхания будут найдены, психолог начинает очень осторожно и медленно раскачивать ребенка из стороны в сторону. Это очень сложная и важная задача – дать ребенку почувствовать, что в момент потери равновесия у него есть на что опереться, что его защищают, помогать сохранить себя, что можно кому-то довериться и расслабиться.

Примечание. Это упражнение носит как диагностический, так и коррекционный характер и направлено на восстановление эмоциональной связи между ребенком и родителем. Это упражнение необходимо делать в начале любого комплекса сенсомоторной коррекции.

Упражнение «Качели». Ребенок лежит на спине, взрослые берут его за руки и за ноги, затем раскачивают в воздухе и осторожно кладут на пол. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не запрокидывалась голова. На начальных этапах при избегании контакта качание можно проводить на одеяле, в этом случае взрослые берутся за его углы.

Примечание. Упражнение направлено на ритмическую стимуляцию внутренних проприоцептивных и вестибулярных ощущений, и на фоне этой стимуляции необходимо сформировать зрительный контакт с ребенком.

Упражнение «Качалочка». Исходное положение ребенка – лежа на спине. Подтянуть колени ребенка к его груди, а голову ребенка подтянуть к коленям, голени охвачены руками ребенка. Сделать несколько качаний взад-вперед. На первых порах упражнение выполняется пассивно, затем ребенок делает его самостоятельно. Упражнение выполняется под внешний счет до 10.

Другой вариант - перекаты в исходной позе то на правый, то на левый бок. Постепенно перекаты становятся все более быстрыми. Это упражнение называется «Колобок».

Примечание. Если ребенок не удерживает голову самостоятельно и стукается ею об пол, это свидетельствует о плохом контроле и атонии мышц шеи. В этом случае родитель придерживает ребенка ниже головы и за сжатые на коленях руки.

Упражнение «Крылышки». Исходное положение – ребенок лежит на животе. Надо сгибать его руки, приводя лучезапястные суставы к плечевым, и одновременно обеими руками делать движения, подобные взмахам птичьих крыльев. Разгибать позвоночник, приподнимая туловище ребенка, поддерживая его за руки, до 10 раз.

Упражнение «Корзинка». Исходное положение – ребенок лежит на животе. Затем из этого положения он обхватывает свои лодыжки руками за спиной. На первых этапах следует придерживать захват своими руками. Приподняв его руки и ноги, прогнуть позвоночник ребенка. Слегка покачать вперед-назад (до 10 раз).

Примечание. Упражнения «Крылышки» и «Корзинка» направлены на стимуляцию мышц позвоночника, на их растяжение, расслабление и нормализацию мышечного тонуса.

Упражнение «Бревнышко». Исходное положение ребенка – лежа на сине, руки и ноги вытянуты. На первых этапах два человека «вытягивают» тело ребенка «в струнку» и, растянув за руки и за ноги, переворачивают его. Затем ребенок сам перекатывается всем туловищем от одной стороны к другой и обратно. Вариант упражнения, при котором ребенок, перекатываясь, держит руки по швам, называется «Солдатик».

Примечание. Важно делать это упражнение осторожно, постоянно следить за глазами ребенка, так ка на первых порах возникает головокружение (тогда следует снизить скорость и количество подходов). Это упражнение стимулирует проприоцептивные ощущения, улучшает кровоснабжение структур головного мозга, особенно мозжечка.

Упражнение «Гусеница». Ребенок группируется: подгибает руки и ноги под себя, затем две руки выдвигает вперед и вытягивает за руками все тело, выпрямляя ноги. Ребенок должен максимально вытянуться, лежа на животе, и ненадолго зафиксироваться в этом положении, затем снова подтянуть под себя руки и ноги и т.д. Таким образом, происходит передвижение вперед, напоминающее движение гусеницы.

Использованная литература: Горячева Т.Г., Никитина Ю.В. Расстройства аутистического спектра у детей. – М.: Генезис, 2018.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Памятки для родителей.

22