СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Программа курса для слабовидящих обучающихся адаптивной школы для слепых и слабовидящих детей «Азбука Брайля»

Программа курса для слабовидящих обучающихся адаптивной школы для слепых и слабовидящих детей «Азбука Брайля»

Предназначени для сабовидящих обучающихся 5-9 классов.

Программа дополнена текстами для отработки письма и чтения по шрифту Брайля, составленными на материале из истории Омского Прииртышья

Просмотр содержимого документа

«Программа курса для слабовидящих обучающихся адаптивной школы для слепых и слабовидящих детей «Азбука Брайля»»

Пояснительная записка

На современном этапе развития правового государства и гражданского общества социализация и адаптация лиц с нарушением зрения обеспечивается на законодательном и институциональном уровне. Люди с инвалидностью по зрению имеют возможность равного взаимодействия с социумом и получения полноценного образования с использованием комфортных для них способов общения (Статьи 2, 21, 24 Конвенции о правах инвалидов

(Приложение 1). Для успешной адаптации и интеграции в динамично развивающееся общество также необходима аналогичная ответственность как семьи, в которой воспитывается слепой или слабовидящий ребёнок, так и самого инвалида с нарушением зрения.

Анализ нормативно-правовых документов, работ специалистов и публикаций педагогического сообщества показывает, что современный социальный и государственный заказ связан не только с созданием специальных коррекционно-развивающих условий, но и с активным, осознанным овладением самими обучающимися с нарушением зрения теми компетенциями и тифлотехническими средствами, которые позволят им получить качественное общее и профессиональное образование, достичь самостоятельности и суметь реализоваться в жизни.

К одним из особенных компетенций обучающихся с нарушением зрения относится владение системой Л. Брайля, служащей важнейшим средством компенсации слепоты.

Эти компетенции включены в структуру результатов освоения программы коррекционно-развивающей работы СФГОС АОП НОО и АООП для основной школы (Приложение 2). Известно, что при нарушении зрения у слепых и слабовидящих детей возникает ряд вторичных отклонений, связанных с ослаблением познавательных процессов восприятия, в отклонении двигательных функций, затрудняется овладение социальным опытом. Некоторые глазные болезни имеют тенденцию к снижению остроты и ухудшения других функций зрения, а значит, изучение Азбуки Брайля необходимо не только слепыми, но и слабовидящими школьниками. Это даст им возможность безболезненно перейти на рельефно-точечный шрифт на случай ухудшения зрения. В связи с этим, актуальным становится задача целенаправленного изучения обучающимися «Азбуки Брайля», которая относится к важнейшему компоненту элементарной реабилитации и абилитации слепых и слабовидящих с прогрессирующим заболеванием. Но многие родители, несмотря на рекомендации врача офтальмолога, рекомендаций специалистов ПМПК и педагогов, выбирают обучение своих слабовидящих детей только по плоскопечатному шрифту. Это приводит к тому, что к окончанию школы многие обучающиеся из-за снижения остроты зрения испытывают серьёзные затруднения в усвоении учебного материала и сдачей выпускных экзаменов без ассистентов. К старшим классам они не могут учиться ни по плоскому шрифту, ни по Брайлю. Ещё сохраняя навык написания, такие обучающиеся уже не могут разобрать ни свой почерк, ни прочитать плоскопечатный шрифт учебной и художественной литературы. Даже базовый уровень сложности учебного материала не позволяет им обучаться только на слух.

В среднее звено из массовых школ в адаптивную школу нередко приходят обучающиеся, потерявшие зрение в результате позднего выявления заболевания или серьёзных травм головы и глаз. Для такой категории поздно ослепших детей важно проводить интенсивную коррекционную работу по развитию тактильной чувствительности и обучению шрифту Брайля в сжатые сроки. Для сохранения зрения слабовидящего ребёнка можно использовать рельефно-точечный шрифт Брайля для освоения основного содержания предметов, например гуманитарного цикла, с частичным использованием символов плоскопечатного шрифта по математике и естествознанию. Такое параллельное применение шрифтов позволит уменьшить зрительную нагрузку и использовать сохранное зрение только для обозначения специальных предметных знаков.

Мотивацией изучения Азбуки Брайля как слепыми, так и обучающимися с глубоким слабовидением является возможность овладения специальностями и профессиями, рекомендуемыми для людей с нарушением зрения по приказу Министерства труда и социальной защиты от 4 августа 2014 г. № 515» (Приложение 3). Эти профессии, преимущественно связаны с творческим и интеллектуальным трудом, овладение которыми на слух или с использованием только современных компьютерных и тифлотехнических средств ещё пока затруднено. Например, не все математические знаки озвучивает компьютерная программа экранного доступа. Для печатания нот музыкальных произведений в формате нотного Брайля необходима специальная техника.

Благодаря созданию системы обозначений шрифтом Брайля по всем научным областям, слепые и слабовидящие дети могут овладевать знаниями по всем предметам в полном соответствии с общеобразовательной программой основной ступени. Преподавание Азбуки Брайля может быть полезным не только в адаптивных, но и массовых школах при инклюзивном образовании, а также при работе со слепыми и слабовидящими детьми, находящимися на домашнем обучении.

Исходные теоретические и практические положения по вопросам компенсации и коррекции нарушенных функций зрения, ведущей роли обучения и воспитания в развитии ребенка с особыми образовательными потребностями были разработаны Л. С. Выготским, Т.А. Власовой, М.И. Земцовой, Ю.А. Кулагиным, А.Г. Литваком, В.И. Лубовским, И.С. Моргулисом, Л.И. Солнцевой, Л.И. Плаксиной.

Положения, освещённые в работах этих специалистов в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, складываются в целостную модель коррекционно-развивающего обучения детей со зрительной депривацией.

А. Г. Литвак описывал процесс компенсации слепоты и слабовидения как явление биосоциальное, при ведущей роли социального фактора. В. П. Ермаков, Г. А. Якунин актуализируют задачи полисенсорного подхода в организации компенсаторной работы и коррекции вторичных отклонений в учебно-познавательной деятельности детей с нарушением зрения: задействование сохранных анализаторных систем. Развитие таких высших психических функций как: мышление, все виды памяти, воображения и речи как важнейших средств компенсации слепоты и слабовидения.

И.С. Моргулис понимал коррекционную работу как усиление педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью слепых и слабовидящих школьников; формирование сенсорного опыта и развитие осязательной деятельности; интеллектуализация учебно-познавательного процесса. К этой модели Л. И. Солнцева добавила систематическое использование знаковых систем - «код Брайля и крупный шрифт», которые облегчают усвоение программ общеобразовательных предметов.

Модель коррекционного обучения Б. К. Тупоногова включала основы предметного преподавания через содержание, методы и средства всех общеобразовательных предметов, а не только специальных коррекционных курсов. При реализации программы «Азбука Брайля» необходимо ориентироваться на эти компоненты модели ь коррекционно-развивающего обучения, реализуя их через конкретное содержание.

Выше описанные проблемы и актуальные задачи личностного развития и социальной адаптации обучающихся с нарушением зрения обусловили написание программы курса внеурочной работы «Азбука Брайля» для обучающихся 5-9 классов адаптивной школы для слепых и слабовидящих детей.

Цель курса «Азбука Брайля» состоит в изучении слабовидящими обучающимися системы Л.Брайля как одного из способов коммуникации в процессе своей учебно-познавательной деятельности.

Достижению этой цели способствует решение следующих задач:

1. Формирование представлений о возможностях системы Брайля и других современных тифлотехнических средств в учебно-познавательной деятельности, социальной адаптации и профессиональной ориентации лиц с нарушением зрения.

2. Ознакомление с положением незрячих в прошлом, способами их самореализации, а также с историей развития образования слепых.

3. Изучение принципа построения «ключа» Брайля и формирование на этой основе умений писать и читать рельефно-точечным шрифтом литературного и математического текстов.

4. Формирование и развитие умений использовать различные обозначения системы Брайля в изучении основных школьных предметов.

5. Формирование, развитие и совершенствование приёмов осязания и развитие тактильной чувствительности пальцев для чтения рельефно-точечного шрифта.

6. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся через проектную деятельность с использованием шрифта Брайля.

7. Развитие познавательного интереса у обучающихся к историко-культурному наследию Омского Прииртышья через краеведческое содержание для освоения шрифта Брайля.

8. Развитие личностной сферы обучающихся на основе таких ценностных ориентаций, как гражданственность и любовь к малой Родине, а также культура общения в процессе взаимодействия проектной группы.

Подходы и методы, используемые в реализации программы

1) Индивидуально-дифференцированный подход:

- характеристика основных функций зрения ребёнка и перспектива его сохранения;

- диагностика индивидуальной тактильной чувствительности и факторы её повышения;

- учёт соматических заболеваний и состояние двигательно-моторных функций рук;

- возраст утраты или нарушения зрения.

2) Практико-ориентированный подход:

- овладение компонентами коммуникативной компетентности (письменными и устными умениями) через систематическое закрепление письма и чтения текстов по шрифту Брайля в форме проектной деятельности.

3) Коррекционно-развивающая направленность обучения:

- систематическое использование тифлотехнических и рельефных дидактических средств наглядности;

- обучение приёмам осязания, развития тактильного восприятия и ориентировочных умений в микро пространстве;

- коррекция и развитие познавательных процессов на основе краеведческого содержания текстов по шрифту Брайля.

В зависимости от педагогических задач изучения азбуки Брайля используются различные методы и приёмы:

- методы проведения диагностики развития сенсорной сферы, учебных достижений;

- методы организации учебно-познавательной и практической деятельности;

- методы, стимулирующие потребностно-мотивационную сферу;

- методы текущего и итогового контроля, и самоконтроля.

При реализации программы используются следующие формы:

- практическая работа, которая является основной формой проведения занятий по изучению системы Брайля;

- проблемные беседы, элементы деловой игры, занимательные упражнения;

- лекции с элементами диалога о жизни и деятельности знаменитых незрячих и слепоглухих людей;

- мини проекты.

Реализация программы основывается на применении:

- здоровье сберегающей технологии;

- технологии проектной деятельности;

- элементов технологии личностно-ориентированного обучения;

- игровой и диалоговой технологий.

Используется опыт работы тифлопедагогов – практиков, традиционных и современных методик.

Общая характеристика коррекционного курса

Азбука Брайля представляет собой систему письма и чтения на основе рельефно-точечного шрифта Л. Брайля, в основе которого лежит комбинация точек в ячейке шеститочия или клетке прибора Брайля. С помощью комбинации точек можно изобразить более 60-ти знаков. Использование шрифта Брайля, воспринимаемого на ощупь, позволяет преодолеть информационный дефицит и психологический дискомфорт, сберечь остаточное зрение в ходе систематической учебно-познавательной деятельности на всех ступенях и уровнях образования. Тем самым облегчить успешную социальную адаптацию и интеграцию инвалидов по зрению. Для теряющих зрение детей система письма и чтения по Брайлю - это лучший способ развития навыков правописания, грамматики и пунктуации. Это и математические знаки и действия, обозначения по всем школьным предметам и научным областям. Схемы и графики, таблицы и карты также изображаются рельефно-точечным способом, а также осязаются - «читаются» руками, развивая культуру осязания ребёнка. Тем более, что с постепенной потерей зрения у детей с глубоким слабовидением (от 0,09 до 0,05 и слепых с остаточным зрением (от 0,04 и ниже) постепенно меняется и способ восприятия: от бисенсорного (зрительно-слухового) к полисенсорному (тактильно-слухо-зрительному).

Методика обучения Азбуке Брайля детей в основной школе основывается на рекомендациях Денискиной В. З., Голубиной В.В. Методика связана с изучением основных знаков и способов их обозначения в определённой последовательности. В рекомендуемом ими пособии для поздно ослепших людей отдельные слова, словосочетания и предложения составлены с учетом аналогичной последовательности расположения букв и других знаков «ключа» Брайля. Более полный перечень рельефно-точечных обозначений и правил их записи по всем школьным предметам представлен в работе коллектива авторов советских тифлопедагогов «Система обозначений по математике, физике, химии и астрономии»: учебное пособие под общей редакцией Быкова А.Г., М.: ВОС, 1982.

Методика обучения технике письма и чтения по системе Брайля связана с известными и хорошо зарекомендовавшими себя в начальной школе способами (Приложение 4). Изучение и отработка основных навыков письма и чтения по Брайлю должны происходить на специально подобранном, актуальном для возраста обучающихся учебном материале. Содержание текстов с основными обозначениями может быть подобрано из любого школьного предмета, например: биографии, научная и общественная деятельность учёных или деятелей искусства, развитие природы и общества конкретного региона. Такой подход позволяет варьировать тексты для письма и чтения по Брайлю, а также задания на развитие осязания в зависимости от наличных дидактических средств, возраста, интересов и учебных возможностей обучающихся. Поэтому направления программы выступают неким шаблоном, формой, которая наполняется тем или иным предметным содержанием.

Данная программа «Азбука Брайля» разработана на основе содержания регионально-национального компонента предмета «История». Содержание и дидактические средства соответствуют общеобразовательной программе для 5-9 классов по таким курсам как: «Всеобщая история», «история России» с древнейших времён до начала ХХI века.

Ценностные ориентиры содержания курса

Обоснование значимости краеведческого содержания курса «Азбука Брайля» лежит в целевых установках стандартов образования. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования для детей с ОВЗ, а также историко-культурный стандарт в качестве важнейших задач определяют развитие личности обучающихся. Высшими ценностями духовного мира личности являются гражданственность и патриотизм. Педагогическая практика показывает, что в формировании и развитии этих ценностных установок и качеств личности огромным потенциалом обладает краеведение. Усвоение и принятие нравственных понятий и идеалов происходит через близкие, значимые и наглядные примеры сохранения истории и культуры. Через реальный опыт добрых дел для ближайшего социального окружения и родного края. Благодаря этому чувство любви к своей малой Родине становится более понятным, конкретным и осязаемым. Тем самым закладывается духовный фундамент личности, гражданина и патриота. Также важно сделать пласт истории и культуры родного края значимым для социализации и социальной адаптации обучающихся с нарушением зрения.

Выбор краеведческого содержания для освоения Азбуки Брайля обусловлен следующими установками:

1. Необходимость социализировать и адаптировать обучающихся с нарушением зрения в том месте, где им предстоит жить и трудиться, общаться с друзьями и выбирать культурный досуг.

2. Широкий кругозор выпускника основной школы, включая и знания о городских достопримечательностях, героических страницах, судьбах земляков и культурного наследия нашего края, поможет быть интересным собеседником в любом обществе. Развитие диалоговой культуры, коммуникативных компетенций обучающихся с помощью краеведческого содержания, способствуют активизации речи как важнейшего средства компенсации нарушенного или утраченного зрения.

3. Использования широкого спектра тифлотехнических средств реабилитации облегчает познавательную деятельность и повышает адаптивный потенциал личности.

4. Создание полисенсорной образовательной среды для обучающихся как средства активизации механизмов компенсации нарушенного зрения.

5. Достижение понимания обучающимися того, что развитие личности, уровень коммуникативной культуры - залог их успешной интеграции как в малую группу, так и в сложное, динамично развивающееся общество.

Для формирования позитивных, личностно-значимых социальных установок привлекается информация о биографии и достижениях известных слепых и слабовидящих людей, которые смогли преодолеть свой недуг и реализоваться в профессиональной, общественной и творческой деятельности.

Для развития умений и навыков устной и письменной коммуникации и сплочения классного коллектива систематически используется проектная деятельность. Проектная группа слабовидящих обучающихся выполняет мини проекты для незрячих сверстников, что придаёт деятельности не только познавательный смысл, но и социальную значимость. Проектная работа призвана также сплотить классный коллектив, что можно оценить с помощью социометрической диагностики Дж. Морено. Необходимо отслеживать динамику мотивации обучающихся к занятиям на основе диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по методике Спилберг-Андреева.

В каждом классе программа «Азбука Брайля» реализуется по трём основным направлениям, представленным в соответствующих разделах.

1. Пропедефтическое направление

На данном направлении происходит подготовка обучающихся к письму и чтению по системе Л. Брайля (Приложение 5). Осуществляется диагностика развития исходного уровня осязания, тактильной чувствительности пальцев рук по методике Земцовой М.И. в условиях выключенного зрения. В данной программе диагностические задания Земцовой М. И. были конкретизированы на основе дидактических средств по региональной истории. Упражнения также были связаны с познавательными вопросами, повышающими мотивацию к учебной деятельности школьников (Приложение 6).

После диагностирования происходит формирование, развитие и совершенствование приёмов осязания, тактильной чувствительности, а также ориентировки в микро пространстве с помощью выполнения заданий с наглядными пособиями, письма в приборе Брайля и чтением рельефных рисунков. В раздел включается информация о выдающихся людях с нарушением зрения определённого периода истории. Как менялась жизнь и способы самореализации незрячих с появлением шрифта Луи Брайля.

2. Познавательное направление

Это основное направление связано с изучением рельефно-точечных обозначений, овладением техникой письма и чтения по системе Брайля.

Изучение букв, цифр, знаков препинания, математических знаков и специальных обозначений в различных общеобразовательных предметах. Знания и умения проверяются в форме проверочных диктантов и самостоятельных работ.

3. Практическое направление

Обобщение, закрепление и мониторинг знаний, умений письма и чтения производится в форме серии мини проектов по краеведению, выполненных с использованием изученных обозначений по шрифту Брайля.

Прогнозируемые результаты изучения обучающимися программы

«Азбука Брайля» к завершению основной школы:

К компетенциям коррекционно-развивающей области относятся следующие знания и умения:

- знать и владеть приёмами осязательного обследования объектов и использовать их в учебно-познавательной деятельности;

- знать и использовать приёмы развития мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев для письма и чтения рельефно-точечного шрифта Брайля;

- знать и осязательно дифференцировать различные признаки и свойства объектов (форма, величина, фактура), сопровождая обследование словесным описанием;

- знать и применять осязательные приемы ориентировки в микро пространстве (ячейке шеститочия и приборе для письма по Брайлю);

- знать рельефно-точечный состав букв, цифр и основных небуквенных обозначений по системе Брайля, уметь писать и дифференцировать их при чтении литературных и математических текстов;

- знать правила записи основных обозначений по системе Брайля по различным школьным предметам;

- готовность использовать сохранные анализаторы в своей учебно-познавательной деятельности.

- иметь представление о вкладе в общественную, научную и творческую жизнь известных незрячих и слабовидящих людей, преодолевших свой недуг.

Личностные компетенции:

- осознание своей идентичности как полноправного гражданина страны, как социально активной личности;

- способность к определению своей гуманистической позиции и ответственному поведению в реализации своих прав и выполнению обязанностей;

- осознание ограничения по зрению и рациональное использование сохранного зрения в учебно-познавательной деятельности;

- готовность к сотрудничеству со сверстниками в парах и группе на основе взаимного уважения, и взаимопомощи;

- проявлять толерантность и уважение к окружающим. Уметь мотивировать себя на личностно значимый и социально адекватный результат обучения;

- осознавать важность получения навыков чтения и письма по системе Брайля для последующего обучения, профессиональной ориентации и социальной жизни.

Регулятивные компетенции:

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебно-познавательную деятельность;

- владение умениями работать с информацией, представленной в различных источниках;

- умение принимать и рационально выполнять поставленную задачу;

- соотносить результат выполнения упражнения с образцом, находить ошибки и самостоятельно исправлять их;

- владеть навыками самоконтроля и самооценки;

- способность планировать, выполнять и представлять результаты своей проектной деятельности.

Познавательные компетенции:

- умение ставить познавательную цель, анализировать достигнутый учебный результат;

- дифференцировать и сравнивать признаки натуральных объектов, их рельефных и объёмных изображений;

- Умение применять имеющиеся знания по предмету «история» в новой учебной ситуации по краеведению.

Коммуникативные компетенции:

- владеть монологической и диалогической формами речи;

- высказывать личностно-окрашенную и социально значимую точку зрения о жизни и деятельности знаменитых незрячих людей;

- готовность выражать своё состояние, адекватно информировать педагога и одноклассников об удачах и сложностях при освоении системы Брайля;

- уметь договариваться о ролях и функциях в деятельности учебных пар и проектной группы;

- демонстрировать культуру общения со взрослыми и сверстниками;

- владение письмом и чтением по шрифту Брайля как одним из способов коммуникации.

В зависимости от индивидуальных особенностей (возраста потери зрения, тактильной чувствительности, особенностей внимания, мышления и памяти) обучающиеся могут достигнуть различных уровней владения письма и чтения по шрифту Брайля:

0 уровень - не овладел в силу различных объективных причин;

1 уровень - различает комбинации точек и соотносит их с определёнными обозначениями, дифференцирует отдельно стоящие знаки;

2 уровень - знает точечный состав, письменно воспроизводит изученный материал, читает отдельные слова и обозначения.

3 уровень - осознанно воспроизводит письменно и адекватно воспринимает читаемый материал.

Эти уровни являются критериями сформированности умений и навыков овладения системой Брайля. Педагог, анализируя достигнутые результаты, выявляет причины отставания и определяет индивидуальный путь их преодоления.

Каждое занятие по изучению Азбуки Брайля предполагает три основных этапа:

1. Вводный этап связан с выполнением специальных упражнений, направленных на снятие скованности и напряженности кистей рук для подготовки к письму и чтению по шрифту Брайля.

2. Основной этап занятия связан с познавательной и практической деятельностью по изучению рельефно-точечного состава обозначений системы Брайля. Важно профилактировать мышечное перенапряжение при письме грифелем и тактильное переутомление при чтении по шрифту Брайля, соблюдая режим работы и отдыха рук, и глаз (Приложение 7).

3. Заключительный этап предполагает рефлексию уровня усвоенной информации и приобретённых умений.

Программа рассчитана на один час в неделю, 34 часа в год в каждом классе.

Программа курса «Азбука Брайля» для 5-9 классов

5 класс (34 ч)

Раздел 1. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9 ч)

Введение. Мир на кончиках пальцев (3 ч)

Диагностика уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по методике Земцовой М. И. с помощью пособий по истории.

Тема 1. Образование и деятельность незрячих (2 ч)

Знаменитые незрячие в Древнем мире (Гомер, Дидим Александрийский).

Общее знакомство с системой Брайля. История возникновения письменности для незрячих- рельефно-линейный шрифт В.Гаюи. Начало систематического

обучения незрячих. Рельефно-точечные шрифты Ш.Барбье, И.Клейна, Л.Брайля.

Биография и заслуги Л.Брайля. Тифлотехнические средства и система Брайля. Принципы построения системы Брайля. Рельефное шеститочие как основа рельефно-точечного шрифта Л.Брайля. Нумерация точек при письме и чтении. Письменные принадлежности для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля. Устройство письменного прибора Л.Брайля. Закладка бумаги. Конструктивные части грифелей, их размеры, заточка стержня. Захват грифеля и основные перемещения его в клетке. Положение тела и письменных принадлежностей при письме. Ведущая роль правой руки и контролирующая роль левой руки при письме и чтении.

Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч)

Упражнения по развитию осязания, мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев рук. Приёмы осязания предметов, барельефов и макетов по истории края в соответствии с курсом «История Древнего мира» (хозяйство и быт, оружие и культура).

Упражнения по ориентировке в малом пространстве ячейке шеститочия и приборе Брайля. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия (столбцы, строки и диагонали. Дорожки, простые орнаменты, простые геометрические фигуры и орудия труда). Упражнения по рельефно-точечному рисованию с помощью шаблонов и грифеля (Контуры поселений и жилищ древних жителей нашего края). Чтение рельефно-точечных изображений (Древние петроглифы и рисунки на глиняной посуде в культуре нашего края). Базисные знания и умения по теме:

Знать и уметь характеризовать основные этапы развития письменности для незрячих. Знать биографии Л.Брайля и его достижения. Знать нумерацию точек при письме и чтении по системе Брайля (столбцы и строки внутри шеститочия, последовательность накалывания точек в порядке 1,2,3,4,5,6). Знать учебные тифлотехнические средства. Уметь ориентироваться в приборе (количество строк и клеток в них), закладывать бумагу, писать различные комбинации шеститочия, уметь осязательно распознавать точечные комбинации. Осуществлять правильный захват грифеля. Знать и выполнять правильное рабочее положение тела, движения правой и левой руки в процессе письма и чтения. Знать принципы письма справа налево и чтения - слева направо. Знать и использовать приёмы осязания, демонстрировать культуру осязания предметов, барельефов и макетов. Уметь дифференцировать признаки изучаемых объектов тактильным способом. Уметь выполнять в приборе Брайля заданные комбинации точек, орнаменты, фигуры. Уметь выполнять и распознавать рельефно-точечный рисунок на заданную тему.

Раздел 2. Обозначения по системе Брайля (14 ч)

Тема 3. Буквы, и цифры, знаки препинания (8 ч)

Изучение букв 1-й строки «ключа» Брайля. Арабские цифры.

Принцип построения букв 1-й строки. Изучение букв а, б, ц, д, е.

Изучение цифрового знака и арабских цифр 1, 2, 3, 4, 5.

Цифра в системе Брайля - двух знаковый объект, неотъемлемой частью которого является цифровой знак, предшествующий цифре. Запись и чтение многозначных чисел. Изучение букв ф, г, х, и, ж. Зеркальность букв д-ф, е-и, ж-х. Изучение цифр 6,7, 8,9,0.

Проверочный диктант. Письмо и чтение изученных букв и цифр, отдельных слогов. Чтение многозначных чисел. Запись телефонных номеров. Нумерация страниц.

Изучение букв 2-й строки «ключа» Брайля (к, л, м, н, о, п, ч, р, с, т).

Принцип образования букв 2-й строки путем добавления точки 3 к буквам

1-й строки. Изучение букв к, л, м, н, о, п, ч, р, с, т.

Проверочный диктант. Письмо и чтение слогов, слов и словосочетаний. Техника исправления ошибок. Чтение коротких слов.

Изучение букв 3-й строки (у, щ, з, й, ъ, ы, ь). Принцип образования букв 3-й строки путем добавления точки 6 к буквам 2-й строки.

Зеркальность з-ы, ъ-ь.

Проверочный диктант. Письмо и чтение слогов, слов и словосочетаний. Техника исправления ошибок. Чтение коротких слов.

Изучение букв 4-й строки (ё, ш, я, ю, э, в). Принцип образования букв 4-й строки. Замена буквы ё на букву е в литературе. Зеркальность букв: с-ш, н-я, т-ю, о-э, в-р.

Проверочный диктант. Повторение изученных букв. Закрепление всех зеркальных букв и цифр. Упражнения по отработке полученных навыков письма и чтения.

Принцип образования знаков 5-й строки «ключа» шрифта Брайля. Изучение основных знаков препинания: запятой, двоеточия, точки с запятой, точки, вопросительного и восклицательного знаков.

Упражнения по применению перечисленных знаков препинания. Обозначения русского алфавита рельефно-точечными знаками. Знак большой буквы.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученного материала в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав букв и знаков 1-5 строк «ключа» Брайля, их пространственные формы, уметь записывать их отдельно и в составе слогов и слов в брайлевском приборе. Осязательно распознавать эти буквы и дифференцировать их при чтении. Владеть умением чтения слогов и слов изученными буквами. Уметь дифференцировать зеркальные пары букв: д-ф, е-и, ж-х, з-ы, н-я, о-э, р-в, с-ш, т-ю, ъ-ь. Умение записывать цифровой знак в составе цифры. Уметь читать и записывать двузначные и многозначные числа, телефонные номера и адреса при составлении личной записной книжки. Знание точечного состава знаков препинания и знака большой буквы. Уметь правильно ставить их при письме и узнавать при чтении.

Знать рельефно-точечные обозначения букв в последовательности русского алфавита. Уметь проверять написанное грифелем и исправлять допущенные ошибки.

Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч)

Изучение арабских цифр - многозначные числа и правила их записи. Обозначение римских цифр и чисел, правила записи основных римских цифр в тексте.

Проверочный диктант: упражнение в письме и чтении арабских цифр.

Изучение обозначения основных величин и их мер рельефно-точечным шрифтом Брайля: тонна, центнер, килограмм, грамм, миллиграмм, километр, метр, сантиметр, миллиметр, литр, миллилитр.

Изучение обозначений мер времени по рельефно-точечному шрифту Брайля: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век.

Изучение правил записи изученных знаков внутри математического и исторического текстов и дифференцирование их при чтении.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученного материала в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав обозначений арабских цифр и правил записи многозначных чисел. Знать точечный состав римских цифр и чисел, уметь записывать и читать римские числа в составе предложения. Уметь осязательно распознавать цифры. Знать рельефно-точечный состав изученных обозначений величин. Уметь правильно оформлять их запись внутри текста. Уметь узнавать обозначения величин при чтении.

Умение читать грифелем математические знаки и исправлять ошибки.

Раздел 3. Обобщение и закрепление (9 ч)

Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю (9 ч)

Обобщение изученного материала с помощью мини проектов информационного типа. Подбор текста, письмо и чтение текстов с использованием изученных обозначений шрифта Брайля, рельефно-точечных изображений и наглядных рисунков.

Формирование основных умений проектной деятельности 5П: постановка цели, планирование действий, поиск информации, практическое выполнение проектной работы, презентация продукта проекта.

Темы для мини проектов: «Первые жители Омского Прииртышья в древности»; «Жители нашего края в эпоху раннего железного века»; «Легенды и предания Омского Прииртышья».

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав изученных знаков системы Брайля и правил их записи. Уметь воспринимать и осознанно воспроизводить читаемый материал. Уметь выбирать информацию и составлять с помощью взрослых тексты с использованием изученных знаков системы Брайля. Уметь оформлять и презентовать проектную работу: писать и читать буквы, цифры и знаки препинания по шрифту Брайля. Использовать рельефные и плоскопечатные рисунки по выбранной теме проекта. Формирование умения использовать различные источники: энциклопедия, школьный учебник, краеведческая литература, интернет ресурсы.

Итоговый урок (2 ч)

6 класс (34 ч)

Раздел 1. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9 ч)

Введение. Мир на кончиках пальцев (3 ч)

Диагностика уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по методике Земцовой М. И. с помощью пособий по истории.

Тема 1. Известные незрячие и их деятельность в Средние века (2 ч)

Изучение образа жизни и деятельности незрячих, отношения к ним церкви и общества в Средние века. Христианские братства слепых в Европе и общины проповедников на Востоке. Арабский философ и поэт Абу-ль-Оля Х-ХI вв.

Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч)

Упражнения по развитию осязания, мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев рук. Приёмы осязания предметов, барельефов и макетов по истории края в соответствии с курсом «История Средних веков» (хозяйство и быт, оружие и культура).

Упражнения по ориентировке в малом пространстве ячейке шеститочия и приборе Брайля. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия (столбцы, строки и диагонали для составления рельефно-точечной схемы (Схема традиционного общества коренных народов нашего края).

Упражнения по рельефно-точечному рисованию с помощью шаблонов и грифеля (Типы жилищ коренных народов нашего края). Чтение рельефно-точечных изображений (Орнаменты в культуре народов нашего края).

Базисные знания и умения по теме:

Знать приёмы и демонстрировать культуру осязания предметов, барельефов и макетов. Уметь дифференцировать признаки изучаемых объектов тактильным способом. Уметь выполнять в приборе Брайля заданные схемы. Уметь выполнять и распознавать рельефно-точечный рисунок на заданную тему.

Раздел 2. Обозначения по системе Брайля (14 ч)

Тема 3. Небуквенные обозначения. Знаки препинания (8 ч)

Изучение знаков дополнительных строк «ключа» Брайля, принципа их построения. Изучение знаков «перенос», «дефис», «тире». Изучение их точечного состава, правила постановки этих знаков по отношению к предыдущему и последующему словам или частям слова. Письмо и чтение слов, словосочетаний и предложений со знаками «дефис», «тире».

Изучение знака большой буквы, литературных скобок, кавычек, многоточия. Правила пропуска клетки при этих знаках. Прямая речь. Запись диалога из литературных произведений.

Упражнения по применению перечисленных знаков препинания.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученного материала в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав знаков, умение правильно оформлять перенос слов; знать правила пропуска клетки при знаках «дефис» и «тире», уметь их узнавать при чтении текста. Знать точечный состав знаков: знак большой буквы, литературные скобки, кавычки и многоточие, их формы. Уметь правильно ставить их при письме рельефно-точечным шрифтом и узнавать при чтении. Знать правила оформления прямой речи и диалога с помощью знаков системы Брайля. Уметь применять их в письменном оформлении текстов по заданной теме.

Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч)

Изучение знаков «номер», «параграф». Запись по системе Брайля четырех основных арифметических действий (сложение, вычитание, умножение крестом и точкой, деление углом и двумя точками). Запись знаков «равно», круглых и квадратных скобок. Запись числовых выражений в строку со скобками и без скобок, нахождение и фиксация их числовых значений, знак «объединяющая скобка». Чтение грифелем.

Проверочный диктант. Упражнения в письме и чтении числовых выражений.

Запись целых и дробных чисел. Простые и десятичные дроби, смешанные числа. Правила записи.

Проверочный диктант. Упражнения в письме и чтении.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав обозначений и правил записи дробей, и смешанных чисел. Уметь осязательно распознавать математические знаки (виды дробных чисел) и арифметических действий с ними. Уметь правильно ставить знак «номер», «параграф», «математические скобки» при письме и осязательно узнавать при чтении. Знать правила записи и уметь применять изученные обозначения в письменном оформлении математических текстов. Уметь читать математические выражения грифелем и исправлять ошибки.

Раздел 3. Обобщение и закрепление (9 ч)

Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч)

Обобщение изученного материала с помощью мини проектов информационного типа. Подбор текстов, письмо и чтение текстов с использованием ранее изученных и новых обозначений шрифта Брайля, рельефно-точечных изображений и наглядных рисунков.

Развитие основных умений проектной деятельности 5П: постановка цели, планирование действий, поиск информации, практическое выполнение проектной работы, презентация продукта проекта.

Темы для мини проектов: «Народы Западной Сибири в Средние века», «», «Омское Прииртышье в Средние века», «Легенды и предания народов Прииртышья».

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав ранее изученных и новых знаков системы Брайля, и правил их записи. Уметь воспринимать и осознанно воспроизводить читаемый материал. Умение выбирать информацию и составлять с помощью взрослых тексты, в которых присутствуют изученные знаки системы Брайля. Уметь оформлять и презентовать проектную работу: писать и читать по шрифту Брайля, использовать рельефные и плоскопечатные рисунки по выбранной теме проекта. Развитие умений использовать различные источники: энциклопедия, школьный учебник, краеведческая литература, интернет ресурсы.

Итоговый урок (2 ч).

7 класс (34 ч)

Раздел 1. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9ч)

Введение. Мир на кончиках пальцев (3 ч)

Диагностика уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по методике Земцовой М. И. с помощью пособий по истории.

Тема 1. «Известные незрячие и их деятельность в Раннее Новое время 1500-1800 года» (2 ч)

Взгляды гуманистов на положение и труд незрячих. Музыкант Арнольд Шлик ХIV-ХVвв. Пианист и органист Франческо Ландино ХIV в. Пианистка М. Парадиз ХVII в. Поэт Л. Мильтон, математик Саундерсон ХVII в. Жизнь и деятельность Галилео Галилея. Идеи массового образования слепых в идеях Д. Дидро. Деятельность В. Гаюи.

Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч)

Упражнения по развитию осязания, мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев рук. Приёмы осязания предметов, барельефов и макетов по истории края в соответствии с курсом «История Раннего Нового времени» (хозяйство и быт, оружие и культура).

Упражнения по ориентировке в малом пространстве ячейке шеститочия и приборе Брайля. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия (столбцы, строки и диагонали для составления рельефно-точечного кроссворда о походе дружины Ермака в Сибирь). Упражнения по рельефно-точечному рисованию с помощью шаблонов и грифеля (Очертания Сибири в эпоху Великих географических открытий). Чтение рельефно-точечных изображений (план-схема и достопримечательности Тобольского кремля).

Базисные знания и умения по теме:

Знать приёмы и правила осязательного обследования, демонстрировать культуру осязания предметов, барельефов и макетов. Уметь дифференцировать признаки изучаемых объектов тактильным способом. Уметь выполнять в приборе Брайля заданные схемы, выполнять рельефно-точечный рисунок и тактильно распознавать рельефно-точечный план с обозначениями на заданную тему.

Раздел 2. Обозначения по системе Брайля (14 ч)

Тема 3. Русский язык: знаки для синтаксического и морфемного разбора (8 ч)

Изучение рельефно-точечных знаков для синтаксического разбора предложения. Знаки для выделения членов предложения в тексте: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство. Правила записи этих знаков в тексте. Изучение рельефно-точечных знаков для разбора слова по составу - выделение морфем: приставка, суффикс, корень, основа слова, окончание. Правила записи обозначений морфем внутри слова.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученного материала в самостоятельной работе.

Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч)

Изучение точечного состава знаков и правил их записи: «Арифметическая и алгебраическая дроби», «математические скобки», «перенос математического текста», косой дробной черты, проценты, градусы и градусы Цельсия. Обозначения степени, корней и индексов, подобие, стрелки и черты. Геометрические знаки угла, треугольника, дуги и параллельности.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав изученных математических знаков, уметь их записывать по правилам и дифференцировать при чтении. Уметь правильно оформлять обозначения геометрических знаков при записи данных задачи и осязательно узнавать их при чтении.

Раздел 3. Обобщение и закрепление (9 ч)

Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч)

Обобщение изученного материала с помощью мини проектов информационного типа. Подбор текстов, письмо и чтение текстов с использованием ранее изученных и новых обозначений шрифта Брайля, рельефно-точечных изображений и наглядных рисунков.

Развитие основных умений проектной деятельности 5П: постановка цели, планирование действий, поиск информации, практическое выполнение проектной работы, презентация продукта проекта.

Темы для мини проектов: «Экспедиция И. Д. Бухгольца и основание Омска», «Старая и новая Омские крепости»,

«Люди, хозяйство и культура Омска ХVIII века».

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав ранее изученных и новых знаков системы Брайля, и правил их записи. Уметь воспринимать и осознанно воспроизводить читаемый материал. Уметь выбирать информацию и составлять самостоятельно и с помощью взрослых тексты, в которых присутствуют изученные знаки системы Брайля. Уметь оформлять и презентовать проектную работу: писать и читать по шрифту Брайля, использовать рельефные и плоскопечатные рисунки по выбранной теме проекта. Уметь использовать различные источники: энциклопедия, школьный учебник, краеведческая литература, интернет ресурсы.

Итоговый урок (2 ч)

8 класс (34 ч)

Раздел 1. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9 ч)

Введение. Мир на кончиках пальцев (3 ч)

Диагностика уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по методике Земцовой М. И. с помощью пособий по истории.

Тема 1. Известные незрячие, слабовидящие и их деятельность в Новое время (2 ч)

Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся людей с нарушением зрения: Николай Лобачевский и Николай Островский,

Гарриет Табмен и Хелер Келлер, Клод Моне и Джозэф Пулитцер.

Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч)

Упражнения по развитию осязания, мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев рук. Приёмы осязания предметов, барельефов и макетов по истории края в соответствии с курсом «История Нового времени» (хозяйство и быт, оружие и культура).

Упражнения по ориентировке в малом пространстве ячейке шеститочия и приборе Брайля. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия (столбцы, строки и диагонали для составления рельефно-точечного рисунка - (диаграммы и графики об Омске в эпоху капитализма). Упражнения по рельефно-точечному рисованию с помощью шаблонов и грифеля (Градостроительный план-схема Омска в Новое время). Чтение рельефно-точечных изображений (гербы городов России и Омска в ХIХ веке).

Базисные знания и умения по теме:

Знать приёмы и демонстрировать культуру осязания предметов, барельефов и макетов. Уметь дифференцировать признаки изучаемых объектов тактильным способом. Уметь выполнять в приборе Брайля заданные диаграммы и графики, выполнять и распознавать рельефно-точечный рисунок на заданную тему.

Раздел 2. Обозначения по системе Брайля (14 ч)

Тема 3. Алфавиты иностранных языков (8 ч)

Изучение обозначений букв в алфавитах: английского языка, латинского языка, греческого языка. Ознакомление с текстами, в которых встречаются буквы данных алфавитов по различным школьным предметам. Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученного материала в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав букв английского, латинского и греческого алфавитов. Знать правила записи большой и малой букв английского, латинского и греческого алфавитов с помощью дополнительных знаков. Уметь отличать буквы этих алфавитов при письме и чтении текста. Уметь тактильно распознавать буквы алфавитов в тексте. Уметь записывать названия на иностранном языке (английском) в историческом тексте.

Тема 4. Обозначения по системе Брайля в физике, химии, географии и биологии (6 ч)

Изучение обозначений и правил записи наиболее распространённых знаков в физике, химии, географии и биологии.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка изученных знаков в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать рельефно-точечный состав изученных знаков. Знать правила записи и уметь правильно оформлять обозначения внутри текста. Уметь тактильно узнавать обозначения изученных знаков при чтении текстов по предметам: физика, химия, география и биология. Уметь правильно оформлять данные задач по указанным предметам.

Раздел 3. Обобщение и закрепление (9 ч)

Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч)

Обобщение изученного материала с помощью мини проектов информационного типа. Подбор текстов, письмо и чтение текстов с использованием ранее изученных и новых обозначений шрифта Брайля, рельефно-точечных изображений и наглядных рисунков.

Совершенствование основных умений проектной деятельности 5П: постановка цели, планирование действий, поиск информации, практическое выполнение проектной работы, презентация продукта проекта.

Темы для мини проектов: «Омск - столица Западной Сибири и Степного края», «Люди и достопримечательности Омска в ХIХ века», «Культура нашего края ХIХ век».

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав ранее изученных и новых знаков системы Брайля, и правил их записи. Уметь воспринимать и осознанно воспроизводить читаемый материал. Уметь выбирать информацию и самостоятельно составлять тексты, в которых присутствуют изученные знаки системы Брайля. Уметь оформлять и презентовать проектную работу: писать и читать по шрифту Брайля, использовать рельефные и плоскопечатные рисунки по выбранной теме проекта. Совершенствование умений использовать различные источники: энциклопедия, школьный учебник, краеведческая литература, интернет ресурсы.

Итоговый урок (2 ч)

9 класс (34 ч)

Раздел 1.Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9 ч)

Введение. Мир на кончиках пальцев (3 ч)

Диагностика уровня сформированности навыков тактильного обследования предметов по методике Земцовой М. И с помощью пособий по истории.

Тема 1. Известные незрячие, слабовидящие и их деятельность в Новейшей истории (2 ч)

Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся людей с нарушением зрения: Ванга Димитрова и Матрона Московская, Стиви Уандер и Андреа Бочелли, Ольга Скороходва и Александр Суворов, Дэвид Бланкетт и Олег Смолин.

Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч)

Упражнения по развитию осязания, мелкой моторики и тактильной чувствительности пальцев рук. Приёмы осязания предметов, барельефов и макетов по истории края в соответствии с курсом «Новейшая история» (хозяйство и быт, оружие и культура).

Упражнения по ориентировке в малом пространстве ячейке шеститочия и приборе Брайля. Упражнения в письме различных комбинаций шеститочия (столбцы, строки для составления рельефно-точечной таблицы: достижения и проблемы Омска в начале ХХ века). Упражнения по рельефно-точечному рисованию с помощью шаблонов и грифеля (Очертания и районы Омской области). Чтение рельефно-точечных изображений (символы международных организаций).

Базисные знания и умения по теме:

Знать приёмы и демонстрировать культуру осязания предметов, барельефов и макетов. Уметь дифференцировать признаки изучаемых объектов тактильным способом. Уметь выполнять в приборе Брайля заданные таблицы, выполнять и распознавать рельефно-точечный рисунок на заданную тему.

Раздел 2. Обозначения по системе Брайля (14 ч)

Тема 3. Знаки выделения внутри текста (8 ч)

Изучение знаков выделения слов, предложений, части текста: знаки обозначения курсивного и жирного шрифтов, знак разрядки и врезки, признак мелкого шрифта. Знак ударения, звездочки. Правила постановки этих знаков. Правила оформления сноски. Упражнения на применение перечисленных знаков, письмо и чтение текстов.

Проверочный диктант. Закрепление и проверка знаний в самостоятельной работе.

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав знаков выделения в тексте. Уметь пользоваться ими при письме и находить в тексте при чтении. Уметь самостоятельно составлять тексты об истории нашего края, используя различные знаки и шрифты. Обобщение и закрепление изученного материала в самостоятельной работе.

Тема 4. Брайлевская печатная машинка (6 ч)

Тифлотехническое средство - шестиклавишная пишущая машина для письма рельефно-точечным шрифтом. Принципиальное устройство шестиклавишной машины, работа ее частей (валики, клавиши, ограничители). Правила пользования шестиклавишной пишущей машинкой: закладка бумаги, установка полей, расположение пальцев и отработка аккордного удара. Упражнения в письме на машинке типа «Эрика», «Мини-Пихта». Преимущества и недостатки этого способа письма.

Базисные знания и умения по теме:

Знать устройство шестиклавишной машины, ее узлов. Уметь печатать изученные буквы отдельно и в словах. Знать правила работы на брайлевской машинке; Уметь заправлять бумагу и устанавливать поля.

Раздел 3. Обобщение и закрепление (9 ч)

Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч)

Обобщение изученного материала с помощью мини проектов информационного типа. Подбор текстов, письмо и чтение текстов с использованием ранее изученных и новых обозначений шрифта Брайля, рельефно-точечных изображений и наглядных рисунков.

Совершенствование основных умений проектной деятельности 5П: постановка цели, планирование действий, поиск информации, практическое выполнение проектной работы, презентация продукта проекта.

Темы для мини проектов: «Гражданская война в нашем крае», «Омск и омичи в ВОВ 19410-1945 годов», «Объекты культуры современного Омска».

Базисные знания и умения по теме:

Знать точечный состав ранее изученных и новых знаков системы Брайля, и правил их записи. Уметь воспринимать и осознанно воспроизводить читаемый материал. Уметь выбирать информацию и самостоятельно составлять тексты, в которых присутствуют изученные знаки системы Брайля. Уметь оформлять и презентовать проектную работу: писать и читать по шрифту Брайля, использовать рельефные и плоско-печатные рисунки по выбранной теме проекта. Совершенствование умений использовать различные источники: энциклопедия, школьный учебник, краеведческая литература, интернет ресурсы.

Итоговый урок (2 ч).

Календарно-тематическое планирование курса

«Азбука Брайля». 5 класс (34 часа)

| № урока

| Тема | Количество часов | Форма занятия | Сроки проведения |

| Введение (3 ч) | ||||

| 1,2,3 | Мир на кончиках пальцев. Диагностика. | 3 | Практическое занятие |

|

| Раздел I. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (9 ч) | ||||

| Тема 1. Образование и деятельность незрячих (2 ч) | ||||

| 4 | Жизнь и деятельность незрячих в Древнем мире. Гомер, Дидим Александрийский. | 1 | Беседа |

|

| 5 | Тифлотехнические средства и шрифт Л. Брайля. | 1 | Экскурсия |

|

| Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч) | ||||

| 6 | Чувствительные руки. От свойств предметов к древней истории края. | 1 | Игра-викторина |

|

| 7 | Учимся ориентироваться в приборе. Геометрические фигуры и орудия труда. | 1 | Практикум |

|

| 8 | Учимся рисовать грифелем. Контуры поселений и жилищ древних жителей в нашем крае. | 1 | Практикум |

|

| 9 | Чтение рельефного рисунка руками. Древние петроглифы и рисунки в нашем крае. | 1 | Игра-викторина |

|

| Раздел II. Обозначения по системе Брайля (14 ч) | ||||

| Тема 3. Буквы, цифры и знаки препинания (8 ч) | ||||

| 10,11 | Буквы и цифры первой строки ключа Брайля. | 2 | Практикум |

|

| 12 | Буквы второй строки ключа Брайля. | 1 | Практикум |

|

| 13 | Буквы третьей строки ключа Брайля. | 1 | Практикум |

|

| 14 | Буквы четвёртой строки ключа Брайля. | 1 | Практикум |

|

| 15 | Знаки препинания. Пятая строка ключа Брайля. | 1 | Практикум |

|

| 16 | Русский алфавит по шрифту Брайля. | 1 | Практикум |

|

| 17 | Рассказ о малой Родине. | 1 | Самостоятельная работа по теме 3 |

|

| Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч) | ||||

| 18 | Арабские цифры. Многозначные числа. | 1 | Практикум |

|

| 19,20 | Обозначения основных величин и их мер. | 2 | Практикум |

|

| 21 | Меры времени. | 1 | Игра-викторина |

|

| 22 | Римские цифры. | 1 | Практикум |

|

| 23 | Памятники древности Омского Прииртышья в цифрах. | 1 | Самостоятельная работа по теме 4 |

|

| Раздел III. Обобщение и закрепление (11 ч) | ||||

| Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч) | ||||

| 24,25,26 | Пишем и читаем по Брайлю о первых жителях Омского Прииртышья в древности. | 3 | Мини проект |

|

| 27,28,29 | Пишем и читаем по Брайлю о жителях нашего края эпохи раннего железного века. | 3 | Мини проект |

|

| 30,31,32 | Пишем и читаем по Брайлю о легендах и преданиях Омского Прииртышья. | 3 | Мини проект |

|

| Итоговый урок (2ч) | ||||

| 33,34 | Страницы истории нашего края в древности.

| 2 | Игра-викторина |

|

Календарно-тематическое планирование курса

«Азбука Брайля». 6 класс (34 часа)

| № урока

| Тема | Количество часов | Форма занятия | Сроки проведения |

| Введение (3 ч) | ||||

| 1,2,3 | Мир на кончиках пальцев. Диагностика. | 3 | Практическое занятие |

|

| Раздел I. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (6 ч) | ||||

| Тема 1. Известные незрячие и их деятельность в Средние века (2 ч) | ||||

| 4 | Отношение церкви и общества к незрячим. Средневековые братства в Европе. | 1 | Беседа |

|

| 5 | Абу-ль-Оля. Общины проповедников на Востоке. | 1 | Беседа |

|

| Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч) | ||||

| 6 | Чувствительные руки. От свойств предметов к средневековой истории края. | 1 | Игра-викторина |

|

| 7 | Учимся ориентироваться в приборе. Схема традиционного общества коренных народов нашего края. | 1 | Практикум |

|

| 8 | Учимся рисовать грифелем. Типы жилищ коренных народов нашего края. | 1 | Практикум |

|

| 9 | Чтение рельефного рисунка руками. Орнаменты в культуре народов нашего края. | 1 | Игра-викторина |

|

| Раздел II. Обозначения по системе Брайля (14 ч) | ||||

| Тема 3. Небуквенные обозначения. Знаки препинания (8 ч) | ||||

| 10,11 | Знаки «перенос», «дефис» и «тире». | 2 | Практикум |

|

| 12,13 | Большая буква, литературные скобки, кавычки, многоточие. | 2 | Практикум |

|

| 14,15 | Прямая речь. | 2 | Практикум |

|

| 16,17 | Рассказ о малой Родине. | 2 | Самостоятельная работа по теме 3. |

|

| Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч) | ||||

| 18 | Знаки «номер», «параграф». | 1 | Практикум |

|

| 19,20 | Основные математические знаки и арифметические действия. | 2 | Практикум |

|

| 21,22 | Целые, дробные и смешанные числа. | 2 | Практикум |

|

| 23 | Этнический состав населения Сибири в Средние века в цифрах. | 1 | Самостоятельная работа по теме 4. |

|

| Раздел III. Обобщение и закрепление (11 ч) | ||||

| Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч) | ||||

| 24,25,26 | Пишем и читаем по Брайлю о народах Западной Сибири в Средние века. | 3 | Мини проект |

|

| 27,28,29 | Пишем и читаем по Брайлю об Омском Прииртышье в Средние века. | 3 | Мини проект |

|

| 30,31,32 | Пишем и читаем по Брайлю о легендах и преданиях народов Прииртышья. | 3 | Мини проект |

|

| Итоговый урок (2ч) | ||||

| 33,34 | Страницы нашего края в Средние века. | 2 | Игра – краеведческое лото |

|

Календарно-тематическое планирование курса

«Азбука Брайля». 7 класс (34 часа)

| № урока

| Тема | Количество часов | Форма занятия | Сроки проведения |

| Введение (3 ч) | ||||

| 1,2,3 | Мир на кончиках пальцев. Диагностика. | 3 | Практическое занятие |

|

| Раздел I. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (6 ч) | ||||

| Тема 1. Известные незрячие, слабовидящие и их деятельность в Раннее Новое время (2 ч) | ||||

| 4 | Идеи гуманистов. Известные музыканты и поэты в Раннее Новое Время. | 1 | Беседа |

|

| 5 | Идеи просветителей. Основатель естествознания Галилео Галилей, математик Саундерс. | 1 | Беседа |

|

| Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч) | ||||

| 6 | Чувствительные руки. От свойств предметов к истории освоения Сибири в раннее Новое время. | 1 | Игра-путешествие |

|

| 7 | Учимся ориентироваться в приборе. Кроссворд о походе дружины Ермака в Сибирь | 1 | Практикум |

|

| 8 | Учимся рисовать грифелем. Очертания Сибири в эпоху Великих географических открытий. | 1 | Практикум |

|

| 9 | Читаем рельефный рисунок руками. План-схема и достопримечательности Тобольского кремля. | 1 | Виртуальная экскурсия |

|

| Раздел II. Обозначения по системе Брайля (14 ч) | ||||

| Тема 3. Русский язык: знаки для синтаксического и морфемного разбора (8 ч) | ||||

| 10,11 | Синтаксический разбор предложения. | 2 | Практикум |

|

| 12,13 | Разбор слова по составу. | 2 | Практикум |

|

| 14,15 | Повторение знаков препинания и разделительных знаков русского языка. | 2 | Практикум |

|

| 16,17 | Рассказ о малой Родине. | 2 | Самостоятельная работа по теме 3 |

|

| Тема 4. Математические знаки по Брайлю (6 ч) | ||||

| 18 | Арифметическая и алгебраическая дроби, математические скобки и перенос математического текста. | 1 | Практикум |

|

| 19 | Обозначения степени, корней и индексов, подобие, стрелки и черты. | 1 | Практикум |

|

| 20 | Обозначения знаков: проценты, градусы и градусы Цельсия. | 1 | Практикум |

|

| 21,22 | Геометрические знаки угла, треугольника, дуги и параллельности. | 2 | Практикум |

|

| 23 | Сибирские экспедиции в цифрах и специальных обозначениях. | 1 | Самостоятельная работа по теме 4 |

|

| Раздел III. Обобщение и закрепление (11 ч) | ||||

| Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч) | ||||

| 24.25,26 | Пишем и читаем по Брайлю об экспедиции Бухгольца и основании Омска. | 3 | Мини проект |

|

| 27,28,29 | Пишем и читаем по Брайлю о Старой и Новой Омской крепости. | 3 | Мини проект |

|

| 30.31,32 | Пишем и читаем по Брайлю о людях, хозяйстве и культуре Омска ХVIII века. | 3 | Мини проект |

|

| Итоговый урок (2ч) | ||||

| 33,34 | Страницы истории нашего края в Раннее Новое время. | 2 | Виртуальная экскурсия |

|

Календарно-тематическое планирование курса

«Азбука Брайля». 8 класс (34 часа)

| № урока

| Тема | Количество часов | Форма занятия | Сроки проведения |

| Введение (3 ч) | ||||

| 1,2,3 | Мир на кончиках пальцев. Диагностика. | 3 | Практикум |

|

| Раздел I. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (6 ч) | ||||

| Тема 1. Известные незрячие, слабовидящие и их деятельность в Развитое Новое время (2 ч) | ||||

| 4 | Жизнь и деятельность. Николай Лобачевский и Николай Островский | 1 | Лекция с элементами диалога |

|

| 6 | Жизнь и деятельность. Гарриет Табмен и Хелер Келлер, Клод Моне и Джозэф Пулитцер. | 1 | Круглый стол с элементами дискуссии |

|

| Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч) | ||||

| 6 | Чувствительные руки. От свойств предметов к истории Омска в Новое время. | 1 | Деловая игра |

|

| 7 | Учимся ориентироваться в приборе. Диаграммы и графики об Омске в эпоху капитализма. | 1 | Практикум |

|

| 8 | Учимся рисовать грифелем. Градостроительный план-схема Омска в Новое время. | 1 | Практикум |

|

| 9 | Читаем рельефный рисунок руками. Гербы городов России и Омска в ХIХ веке. | 1 | Викторина |

|

| Раздел II. Обозначения по системе Брайля (14 ч) | ||||

| Тема 3. Алфавиты иностранных языков (8 ч) | ||||

| 10,11 | Алфавит английского языка. | 2 | Практикум |

|

| 12,13 | Алфавит латинского языка. | 2 | Практикум |

|

| 14,15 | Алфавит греческого языка | 2 | Практикум |

|

| 16,17 | Рассказ о соперничестве России и великих держав в присоединении Средней Азии. | 2 | Самостоятельная работа по теме 3 |

|

| Тема 4. Обозначения по системе Брайля в физике, химии, географии и биологии (6 ч) | ||||

| 18 | Обозначения знаков в физике. | 1 | Практикум |

|

| 19 | Обозначение знаков в химии. | 1 | Практикум |

|

| 20 | Обозначение знаков в географии. | 1 | Практикум |

|

| 21 | Обозначение знаков в биологии. | 1 |

|

|

| 22,23 | Рассказ о научной деятельности знаменитых сибиряков: Менделеев, Аносов, Словцов, Потанин. | 2 | Самостоятельная работа по теме 4 |

|

| Раздел III. Обобщение и закрепление (11 ч) | ||||

| Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч) | ||||

| 24,25,26 | Пишем и читаем по Брайлю. Омск - столица Западной Сибири и Степного края. | 3 | Мини проект |

|

| 27,28,29 | Пишем и читаем по Брайлю о людях и достопримечательностях Омска ХIХ века. | 3 | Мини проект |

|

| 30,31,32 | Пишем и читаем по Брайлю о культуре нашего края ХIХ века. | 3 | Мини проект |

|

| Итоговый урок (2ч) | ||||

| 33,34 | Страницы истории Омска в Новое время | 2 | Виртуальный музей |

|

Календарно-тематическое планирование курса

«Азбука Брайля». 9 класс (34 часа)

| № урока

| Тема | Количество часов | Форма занятия | Сроки проведения |

| Введение (3 ч) | ||||

| 1,2,3 | Мир на кончиках пальцев. Диагностика. | 3 | Практикум |

|

| Раздел I. Образование и деятельность людей с нарушением зрения (6 ч) | ||||

| Тема 1. Известные незрячие, слабовидящие и их деятельность в Новейшей истории (2 ч) | ||||

| 4 | Жизнь и деятельность. Ванга Димитрова и Матрона Московская, Стиви Уандер и Андреа Бочелли. | 1 | Круглый стол с элементами дискуссии |

|

| 6 | Жизнь и деятельность. Ольга Скороходва и Александр Суворов, Дэвид Бланкетт и Олег Смолин. | 1 | Круглый стол с элементами дискуссии |

|

| Тема 2. Подготовка к письму и чтению по Брайлю (4 ч) | ||||

| 6 | Чувствительные руки. От свойств предметов к истории Омска в Новейшее время. | 1 | Лекция с элементами дискуссии |

|

| 7 | Учимся ориентироваться в приборе. Таблицы: достижения и проблемы Омска в начале ХХ века. | 1 | Практикум |

|

| 8 | Учимся рисовать грифелем. Очертания и районы Омской области. | 1 | Практикум |

|

| 9 | Читаем рельефный рисунок руками. Международные символы ХХ- ХХI веков. | 1 | Викторина |

|

| Раздел II. Обозначения по системе Брайля внутри текстов (14 ч) | ||||

| Тема 3. Знаки и шрифты для выделения текста (8 ч) | ||||

| 10,11,12,13 | Шрифты для выделения текста. | 4 | Практикум |

|

| 14,15,16 | Оформление сноски. | 3 | Практикум |

|

| 17 | Омск - историография событий ХХ века. | 1 | Самостоятельная работа по теме 3 |

|

| Тема 4. Брайлевская печатная машинка (6 ч) | ||||

| 18,19 | Устройство Брайлевской печатной машинки. | 2 | Практикум |

|

| 20,21 | Способ печатания на машинке. | 2 | Практикум |

|

| 22,23 | Омск - проба журналистского пера» | 2 | Самостоятельная работа по теме 4 |

|

| Раздел III. Обобщение и закрепление (11 ч) | ||||

| Тема 5. Пишем и читаем по Брайлю. Мини проект (9 ч) | ||||

| 24,25,26 | Пишем и читаем по Брайлю о Гражданской войне в нашем крае. | 3 | Мини проект |

|

| 27,28,29 | Пишем и читаем по Брайлю об Омске и омичах в ВОВ 1941-1945 гг. | 3 | Мини проект |

|

| 30,31,32 | Пишем и читаем по Брайлю об объектах культуры современного Омска. | 3 | Мини проект |

|

| Итоговый урок (2ч) | ||||

| 33,34 | Страницы истории Омска в ХХ-ХХI веках. | 2 | Виртуальная экскурсия |

|

Материально-техническое обеспечение программы курса

1. Брайлевская колодка - «ячейка шеститочие», «Брайлевская строка».

2. Прибор прямого чтения.

3. Стандартный прибор по Брайлю, тетрадь для письма по Брайлю.

4. Грифель для письма по Брайлю.

5. Прибор «Школьник» для рельефного рисования.

6. Прибор «Ориентир».

7. Раздаточный материал для изучения расположения точек, «ключ» Брайля, Пособия для изучения системы Луи Брайля.

8. Рельефные (барельефные) пособия по курсам «Всеобщая история и «История России.

9. Натуральные предметы и объёмные наглядные пособия (макеты), пластилин и др. Материал для развития осязания и тактильной чувствительности.

10. Аудио, видео, тексты и наглядно-иллюстративный дидактический материал по краеведению для проектной работы.

Рекомендуемая литература

Башкирова И.Л., Гордейко В.В. Условные обозначения по системе Брайля при обучении математике и языку: практическое пособие. — Минск: БГПУ, 2010. — 39 с.

Булавина М.А., Безденежных М.А., Рудакова З.И. История края в словесности: Хрестоматия, 5 класс / Под ред. М.А. Булавиной. - Ч.1. – Омск: ООИПКРО, 1999.

Вибе П.П. и др. Омский историко-краеведческий словарь /П.П.Вибе, А.П.Михеев, Н.М.Пугачев. - М.: Отечество, 1994.

Гвоздев Б.С. Ключи от прошлого. – Изд-во ОмГПУ, Омск, 2002.

Гаюи В. Библиографический указатель, М., «Логос», ВОС, 1995.

Зверев В.А., Зуев А.С., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Часть II. Сибирь в составе российской империи: Учебное пособие для 7 кл, общеобразовательных учреждений. —Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. —376 с.

Красноусов П.Д., Шоев Ф.И. Луи Брайль: историко-библиографический очерк. М., ВОС, 1976.

Матвеев А.В., Трофимов С.Д., Авербух С.Д. Прошлое Омского Прииртышья. – Омск, 2005.

Мушева М.Г., Денискина В.З. Методика ускоренного запоминания основных знаков. М., «Педагогика», 2000.

Пировских Н.П. Технология формирования общеучебных действий в соответствии с ФГОС,5-11 классы / авт.-сост. Н.П.Пировских.

- Волгоград : Учитель.-103 с.

Потемина М.Б., Рогушин В.К. Букварь для изучающих систему Брайля» в 2-х книгах. СПб, «Чтение», 1999.

Потешина М.Б., Рогушин В.К. «Книга для послебукварного чтения», СПб, «Чтение», 1999.

Северина О.А. История. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. О.А.Северина. – Волгоград: Учитель, 2011. -157 с.

Система обозначений по математике, физике, химии и астрономии:

Учебное пособие / Состав.: А.Г. Быков, М.И. Егоров, А.Ф.

Голубчиков, Г.Б. Морозова, И.В. Проскуряков; Под общ. ред.

Быкова А.Г., отв. ред. И.В. Проскуряков. — 2-е изд., перераб. и доп.

— М.: ВОС, 1982. — 450 с.

15. Удалов Р. М. Сказание о славном городе Омске. – Изд-во: «Амфора», Омск, 2005.

16. Шоев Ф.И. Как помочь незрячему научиться читать и писать. М., ВОС, 1987.

Приложение 1.

Выдержки из статей Конвенции о правах инвалидов, в которых упоминается использование азбуки Брайля в целях реализации прав инвалидов

Конвенция о правах инвалидов

Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, ратифицированная РФ в 2012 году.

Статья 2

Определения

Для целей настоящей Конвенции:

…«общение» включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную информационно-коммуникационную технологию;

«язык» включает речевые и жестовые языки и другие формы неречевых языков;…

Статья 21

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации

Государства-участники принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды могли пользоваться правом на свободу выражения мнения и убеждений, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне с другими, пользуясь по своему выбору всеми формами общения, определяемыми в статье 2 настоящей Конвенции, включая:

a) снабжение инвалидов информацией, предназначенной для широкой публики, в доступных форматах и с использованием технологий, учитывающих разные формы инвалидности, своевременно и без дополнительной платы;

b) принятие и содействие использованию в официальных сношениях: жестовых языков, азбуки Брайля, усиливающих и альтернативных способов общения, и всех других доступных способов, методов и форматов общения по выбору инвалидов;

Статья 24

Образование

1. Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, стремясь при этом:

а) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, основных свобод и человеческого многообразия;

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их умственных и физических способностей в самом полном объеме;

с) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в жизни свободного общества.

2. При реализации этого права государства-участники обеспечивают, чтобы:

3. Государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе образования и в качестве членов местного сообщества. Государства-участники принимают в этом направлении надлежащие меры, в том числе:

а) содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству;

4. Чтобы содействовать обеспечению реализации этого права, государства-участники принимают надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

Приложение 2.

Формируемые компетенции обучающихся в результате

коррекционно-развивающей работы в АОПНОО

Обучающийся должен иметь представление и активно использовать оптические, тифлотехнические и технические средства, облегчающие познавательную и учебную деятельность; знать и учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения по зрению, умение использовать мышечно-суставное чувство и мелкую моторику в познавательной деятельности, в том числе, и в освоении шрифта Л. Брайля.

Приложение 3.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВИДОВ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ

| 1 | Заготовщик бумажных пакетов 12013 |

| 2 | Заготовщик материалов и деталей 12037 |

| 3 | Обработчик справочного и информационного материала 15349 |

| 4 | Оператор связи 16019 |

| 5 | Печатник брайлевской печати 16544 |

| 6 | Регулировщик пианино и роялей 17854 |

| 7 | Сборщик 18116 |

| 8 | Сборщик бумажных изделий 18130 |

| 9 | Сортировщик 18626 |

| 10 | Сортировщик бумажного производства 18634 |

| 11 | Укладчик изделий 19280 |

| 12 | Укладчик-упаковщик 19293 |

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ

| 1 | Адвокат 20059 |

| 2 | Администратор баз данных 40064 |

| 3 | Аккомпаниатор 20083 |

| 4 | Артист вспомогательного состава 20119 |

| 5 | Артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадносимфонического 20148 |

| 6 | Артист хора 20168 |

| 7 | Диспетчер (на телефоне) 21629 |

| 8 | Звукооформитель 22324 |

| 9 | Инженер-программист 22824 |

| 10 | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 23103* |

| 11 | Инструктор-методист по лечебной физкультуре 23108 |

| 12 | Консультант 23509 |

| 13 | Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов 23538 |

| 14 | Концертмейстер 23581 |

| 15 | Массажист 23791 |

| 16 | Математик 24026 |

| 17 | Научный сотрудник (в области математики) 24386 |

| 18 | Научный сотрудник (в области статистики) 24388 |

| 19 | Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники) 24392 |

| 20 | Научный сотрудник (в области образования) 24398 |

| 21 | Научный сотрудник (в области права) 24399 |

| 22 | Научный сотрудник (в области экономики) 24400 |

| 23 | Научный сотрудник (в области социологии) 24401 |

| 24 | Научный сотрудник (в области философии, истории и политологии) 24403 |

| 25 | Научный сотрудник (в области филологии) 24405 |

| 26 | Научный сотрудник (в области психологии) 24406 |

| 27 | Педагог дополнительного образования 25478* |

| 28 | Педагог-психолог 25484* |

| 29 | Педагог социальный 25487* |

| 30 | Переводчик 25531 |

| 31 | Переводчик синхронный 25534 |

| 32 | Переводчик технической литературы 25535 |

| 33 | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) 25812 |

| 34 | Программист 25857 |

| 35 | Репетитор по вокалу 26077* |

| 36 | Советник 26480 |

| 37 | Специалист по профессиональной ориентации инвалидов 26589* |

| 38 | Учитель-дефектолог 27247 |

| 39 | Учитель-дефектолог (средней квалификации) 27248 |

| 40 | Фасовщица 27311 |

| 41 | Экономист 27728 |

| 42 | Юрисконсульт (средней квалификации) 27933 |

* В сфере обучения и реабилитации инвалидов по зрению.

Приложение 4

Методика обучения шрифту Брайля

1.Тифлотехнические средства и система Л. Брайля

1.1 Прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля

Грифель для письма по Брайлю

Грифель для письма по Брайлю

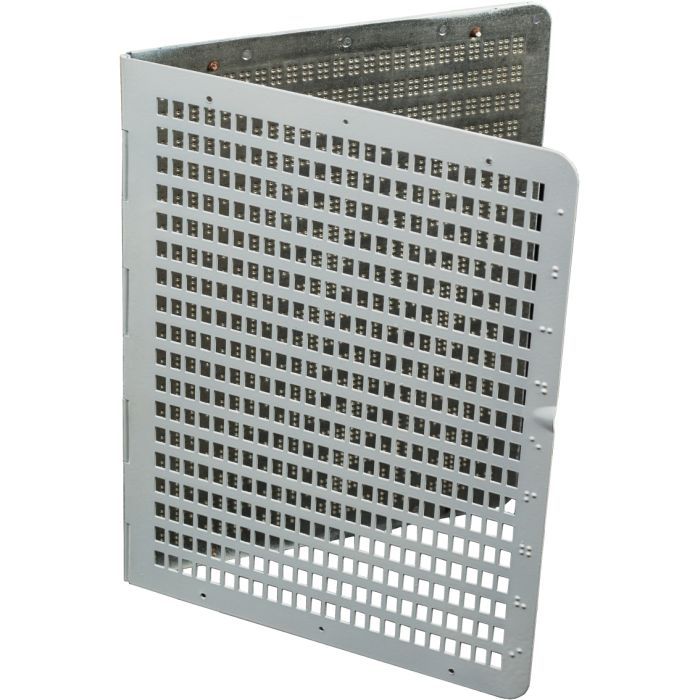

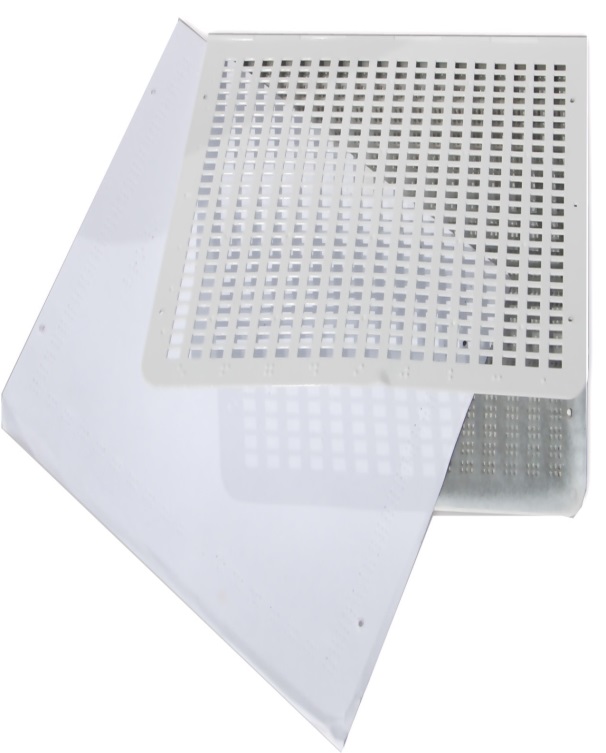

Для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля используют специальный прибор, «грифель» — острый металлический стержень с рукояткой и особую плотную бумагу. Прибор для письма по Брайлю состоит из трех металлических пластин. Две из них соединены таким образом, чтобы они могли «раскрываться» и «складываться» (принцип соединения напоминает дверные петли). Одна пластина - нижняя - сплошная, другая - верхняя - имеет множество прямоугольных отверстий, вырезанных рядами. К нижней пластине прикреплена третья, в которой сделаны углубления, образующие шеститочия. Ряды шеститочий на этой пластине соответствуют рядам отверстий на верхней пластине. Сложенный прибор называют «закрытым», «открыть прибор» означает отвести верхнюю пластину (ее называют «крышкой»). Стандартный прибор содержит 18 строк по 24 шеститочия в каждой. На крышке прибора с правой стороны между каждыми двумя строками нанесены брайлевские цифры от 1 до 9, помогающие незрячему ориентироваться и не путать строки прибора.

Грифель представляет собой остро заточенный металлический стержень с рукояткой. Грифели могут быть разных размеров. Рукоятки грифелей изготавливают из пластмассы, они могут быть различных форм, например, грушевидные, с выемкой и др. Грифель при письме нужно держать перпендикулярно прибору, положив в ложбинку указательный палец правой руки, как будто в седло.

2. Брайлевское шеститочие, правила записи и чтения

Основой системы Луи Брайля является шеститочие. Каждая буква, каждый знак комбинируется в пределах одного шеститочия. Все точки в шеститочии пронумерованы. Счет точек ведется сверху вниз по двум столбцам. Современная нумерация такова:

| О о |

| о О |

| © © |

| © © |

| © © |

| © © |

при чтении при письме

3. Принципы построения ключа Брайля

В систему Луи Брайля входят 63 знака, составленных из точек шеститочия, а также пробел. Эти знаки расположены в таблице, состоящей из четырех строк (табл. 1). Таблица ключа Брайля в свою очередь делится на основную и дополнительную таблицы. Основная таблица состоит из 10 столбцов, в ней преимущественно содержатся символы различных алфавитов, например, русского и латинского.

Таблица 1. Таблица рельефно-точечного шрифта Луи Брайля

Приложение 5.

Характеристика приёмов работы по пропедевтическому направлению программы