ПРОГРАММА

«Выявление и развитие способностей обучающихся на занятиях по информатики»

| ОДОБРЕНО | УТВЕРЖДЕНО |

| Протоколом Методического совета ПОА НО СКМЮИ | Протоколом Педагогического совета ПОА НО СКМЮИ |

| «29» августа 2020 г. № 1 | «30» августа 2020 г. № 1 |

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

40.02.03 «Право и судебное администрирование»

Организация-разработчик: Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация «Смоленский колледж Международного юридического института» (ПОА НО СКМЮИ)

Разработчики: Фролова Юлия Владимировна, преподаватель СКМЮИ

Пояснительная записка

В настоящее время с особой остротой стоит проблема формирования творческих способностей, так как перестройка образования предъявляет серьезные требования к уровню подготовки учащихся. Эта проблема является сложной для исследования, но рассмотрение возможных подходов к ее изучению актуально в настоящее время. Развитие творческих способностей происходит в основном не на уроках, а на кружковых и факультативных занятиях, а на мой взгляд, продуктивное развитие способностей будет происходить и на уроках. Среди всех дисциплин, изучаемых обучающимися, информатика занимает особое место. Это связано не только с быстрыми темпами развития технических и программных средств, но и с особенностями предмета, которые обусловлены объективными законами научно-технического прогресса. Каждые два года происходит модернизация аппаратных и программных средств вычислительной техники. Такого развития одной отрасли история науки и техники еще не знала. Фактически мы можем говорить о том, что в последние годы на наших глазах произошла компьютерная революция, затронувшая все сферы социальной, культурной, научной и производственной деятельности людей. Дело идёт к тому, что всего через 5-7 лет в мире не останется людей, которых не коснуться изменения, вызванные существованием этого единого информационного поля, сколь бы далеки они ни были от вычислительной техники и персональных компьютеров. Развитие обучающихся с помощью работы на компьютерах, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, является одним из важных направлений современной педагогики. Актуальными становятся вопросы о формах и методах обучения. Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей обучающихся.

Цель программы: изучение и анализ формирования творческих умений у студентов в процессе изучения дисциплины «Информатика».

Задачи:

Определить социально-психологические факторы, влияющие на проявление творческих умений у студентов.

Проанализировать сущность творческого потенциала студента как основу профессиональной самостоятельности

Выявить содержание педагогического творчества как условие развития творческой деятельности подростков в процессе обучения.

Выявить наличие творческих умений у студентов.

Внедрить новую программу по формирование творческих умений у студентов.

Проанализировать степень сформированности творческих умений у студентов на формирующем эксперименте.

Объектом исследования – творческие умения студентов.

Предметом исследования выступает работа педагогов – психологов по формированию творческих умений у студентов.

Теоретической и методологической основой работы послужили теории психологии, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области работу по формирование творческих умений у студентов в образовательном процессе.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы был использован комплексный метод, который включает в себя теоретический анализ психологической, педагогической литературы по изучаемой проблеме, беседа, формирующий эксперимент, тестирование.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная программа позволит оптимизировать процессы по формирование творческих способностей у студентов и будет способствовать формированию творческого отношения к деятельности.

Понятие творчество, его виды и характеристики

Творчество – психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно нового знания, с расширением задач, с творческим преобразованием действительности. Творчество – обобщение и опосредованное отражение существенных закономерностей и свойств реальности, процесс постановки и решения проблем.

Творчество является высшим познавательным процессом. Оно представляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и преобразования человеком действительности. Творчество порождает такой результат, какого ни в самой действительности, ни у субъекта на данный момент времени не существует.

Отличие творчества от других психологических процессов состоит так же в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным изменением условий, в которой эта задача задана. В мышлении на основе сенсорной информации делаются определенные теоретические и практические выводы. Свойства вещей и явлений, связи между ними отражаются в мышлении в обобщенной форме, в виде законов, сущностей.

Творчество – это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом творчества может выступить понятие – обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и существенных особенностях.

Творчество человека не только включает в себя различные операции, но и протекают на различных уровнях, в различных формах, что в совокупности позволяет говорить о существовании разных видах творчества.

Теоретическое понятийное творчество– это такое творчество, пользуясь которым человек в процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действие в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение задачи сначала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, суждениях, умозаключениях. Теоретическое понятийное творчество характерно для научных теоретических исследований.

Теоретическое образное творчество отличается от понятийного тем, что материалом, которым здесь использует человек для решения задачи, является не понятия, суждения или умозаключения, а образы. В ходе решения мыслительных задач соответствующие образы мысленно преобразуются так, чтобы человек в результате манипулирования ими смог непосредственно усмотреть решение интересующей его задачи. Таким творчеством пользуются работники литературы, искусства, вообще люди творческого труда, имеющие дело с образами.

Отличительная особенность следующего вида творчества – наглядно-образного – состоит в том, что творческий процесс в нем непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности, и без него совершаться не может.

Данная форма творчества наиболее полно и развернуто представлена у детей дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых – среди людей, занятых практической работой. Этот вид творчества достаточно развит у всех людей, кому часто приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь.

Последнее из обозначенных на схеме видов творчества – это наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что сам процесс творчества представляет собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую человеком с реальными предметами. Основным условием решения задачи в данном случае являются правильные действия с соответствующими предметами. Этот вид творчества широко представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо конкретного материального продукта. Заметим, что перечисленные виды творчества выступают одновременно и как уровни его развития. Теоретическое творчество считается более совершенным, чем практическое, а понятийное представляет собой более высокий уровень развития, чем образное.

Разница между теоретическим и практическим видами творчества, по мнению Матюшкина А.М, состоит лишь в том, что "они по-разному связаны с практикой. Работа практического творчества в основном направлена на решение частных конкретных задач, тогда как работа теоретического творчества направлена в основном на нахождение общих закономерностей".

До середины 20 века психология связывала творческие способности с умственным развитием. Потребность определять умственные способности привела к созданию IQ – tests – тестов на умственную одаренность. Однако исследования многих психологов показали отсутствие прямой зависимости творческих способностей от интеллекта и суммы знаний, т.е. корреляция между коэффициентом интеллекта и способностью создавать новое – креативностью – не было.

Выделяют три основных подхода к проблеме творческих и интеллектуальных способностей:

Как таковых творческих способностей нет. Главную роль в детерминации творчества играют мотивации, ценности, личностные черты. Интеллектуальные способности выступают как необходимые, но не достаточные условия творческой активности личности.

Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих способностей и наоборот. Творческого процесса как специфической формы психологической активности нет.

Творческая способность – креативность – является независимым от интеллекта фактором.

Кроме того, было доказано, что творчество в искусстве и науке имеет общие признаки, что позволяет перенести творческие способности с одного материала на другой.

Развитие творческих способностей на уроках информатики

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству возможно. Вопрос, по словам И.Я. Лернера, заключается лишь в том, чтобы найти оптимальные условия для такого обучения. Под творческими (креативными) способностями обучающихся понимают "...комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов". Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий. И.Э. Унт определяет творческие задания как "…задания, требующие от обучающихся творческой деятельности, в которых ученик должен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях, создать нечто субъективно (иногда и объективно) новое". На основе анализа литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин и др.) можно выделить следующие требования к творческим заданиям:

открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);

соответствие условия выбранным методам творчества;

возможность разных способов решения;

учет актуального уровня развития;

учет возрастных особенностей обучающихся.

Определить показатели развития творческих способностей:

владение большим объемом информации;

самостоятельный перенос усвоенного на новый материал;

установление причинно-следственных связей;

обнаружение скрытых зависимостей и связей;

умение делать выводы;

интегрировать и синтезировать информацию;

по собственной инициативе выбирать для решения сложные задачи.

Эффективность развития творческих способностей во многом зависит от того материала, на основе которого составлено задание. Рабочая программа по дисциплине разрабатывается таким образом, что в каждойгруппестудент должен выполнить проект (программа-приложение, мультимедийная презентация, графическая работа и т. д) и представить его. Чем чаще метод проектного обучения применяется преподавателем на уроке, тем активнее развиваются воображение студента, творческое мышление, внимательность, наблюдательность, критичность, потребность к самовыражению и самореализации. Сначала оценивается каждый проект на уроке, затем устраиваются просмотры, выставки, конкурсы во внеурочное время.

Одним из способов творческой активности обучающихся являются задания, которые требуют выполнения исследовательской работы. Для организации самостоятельной исследовательской работы обучающихся эффективно используются лабораторные работы, в ходе которых возможно оказывать индивидуальную помощь, разъяснять принципиальные моменты. Преимущества такой формы работы заключаются и в том, что обучающиеся самостоятельно работают на компьютере, выполняя определенные задания. Студенты учатся выявлять главное и конспектировать необходимые сведения, что и помогает заложить фундамент дальнейшей самостоятельной деятельности.

Важно при выполнении творческих заданий такое качество личности, как самоорганизация. По темам "Количество информации", "Кодирование информации" студентам даётся домашнее задание в виде массива задач. При этом стимулируется желание решить как можно больше задач контрольной работой, в которую включаются задачи из объявленного массива. При изучении темы "Алгоритмические и логические основы работы компьютера" предлагаю обучающимся список задач, которые разбиты на три группы по сложности. Определяется количество задач для решения и количество баллов на определенную отметку. Каждая правильно решенная задача оценивается 3, 4, 5 баллами соответственно уровню. Оценку выставляю по сумме баллов, которая предполагает, что на отметку "5" должны быть решены задачи из второго и третьего блока, на отметку "3" достаточно решенных задач из первого и одной задачи из второго блока. При таком подходе происходит самосогласованиестудента по отношению к уровню задач. Выбирая, обучающийся читает все задания, расширяет кругозор и учится оценивать сложность предложенной работы. При таком подходе легко отследить, кто из обучающихся не обладает приемами самоорганизации. Этим обучающимся целесообразнее давать задания с элементами творчества.

В своей работе я столкнулся проблемой оценивания творческих работ. Во-первых, можно негативно повлиять на самооценку студента, так как ничто так не ранит человека, как неоценённый творческий труд. Во-вторых, не все студенты способны к самовыражению в творчестве. Поэтому творческие задания предлагаю в самостоятельной работе дополнительно к обязательной части или домашним заданием, которое выполняется на добровольных началах, и поощряю хорошей оценкой.

Работы принимаются на бумажном или электронном носителе и используются в проведении внеклассных мероприятий. При оценивании творческого задания вместе с обучающимися определяем критерии, например:

актуальность,

соответствие теме урока,

личную заинтересованность,

источники информации,

оформление работы,

использование технических средств и др.

На уроках на этапе проверки домашнего задания, актуализации знаний или закрепления изученного материала использую такие приемы:

опрос в виде "перестрелки". Вопросы обучающиеся придумывают дома или во время урока. Вместе выбираем три лучших вопроса, которые оцениваются.

опрос в виде игры "Верю – не верю". Положительный ответ отмечаем одним знаком, отрицательный другим. В результате получается цепочка символов, которую легко и быстро можно проверить.

решение кроссвордов, что позволяет обучающемуся оценить собственные знания, а у преподавателя имеется возможность оценить каждого студента.

Опытно-экспериментальная работа творческого саморазвития обучающихся на уроках информатики в образовательном процессе

1. Цель, задачи экспериментального исследования

В современном постоянно меняющемся, динамическом мире на первый план выходит не просто обучение студента предметным знаниям, умениям и навыкам (некоторые из них могут оказаться вообще невостребованными в дальнейшем), а личность учащегося как будущего активного деятеля, его личные качества и таланты, способствующие адаптации в условиях рыночных отношений.

Современные экономические условия предъявляют повышенные требования к специалисту, который поступает на рынок труда. На первый план выходят такие качественные показатели, как:

Компетентность и профессиональная мобильность;

Целеустремленность и уверенность в своих силах;

Инициативность и самодисциплина;

Владение навыками самообразования;

Предприимчивость и деловитость;

Способность к самоанализу и принятию нестандартных решений;

Достоинство и личная ответственность;

Способность к риску и защите своих прав и свобод;

Эмоциональная устойчивость и коммуникабельность.

Возможно, кто-то и продолжит этот перечень характеристик конкурентноспособной личности, т.к. на сегодняшний день это понятие еще не имеет окончательного своего определения, но вот вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что без творческого подхода к своему профессиональному становлению вряд ли можно достичь всего вышеперечисленного. Именно поэтому творческое развитие личности является актуальным с самого момента ее рождения. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того, чтобы они могли проявить и развить свои дарования, нужно правильное руководство.

Итак, что же такое творчество, которое определяет творческую личность ребенка? Существуют различные подходы, определяющие творчество, вот некоторые из них:

"Творчество-это процесс создания новых ценностей". (В.А. Болотин)

"…именно творчество подразумевает оригинальность мышления, способность давать ответы и находить решения далеко отклоняющиеся от обычных". (Г.Я. Буш)

Однозначным здесь является только одно – если творчество не станет ценностной ориентацией в юношеский период, то существует вероятность, что оно не будет сформировано и в будущем. Не поддержав развитие личностного творческого потенциала, мы обрекаем личность на большие трудности, связанные с отсутствием опыта активизации внутренних стимулов саморазвития.

Цель исследования – анализ творческого саморазвития студентов на уроках информатики.

Задачи:

Приобщить обучающихся к творческой работе;

Прививать интерес к творчеству, поиску;

Развивать навыки созидания, самореализации.

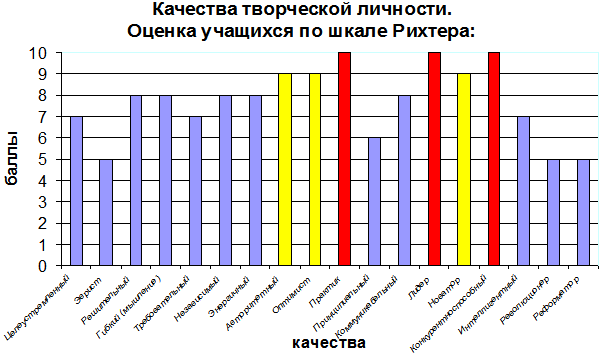

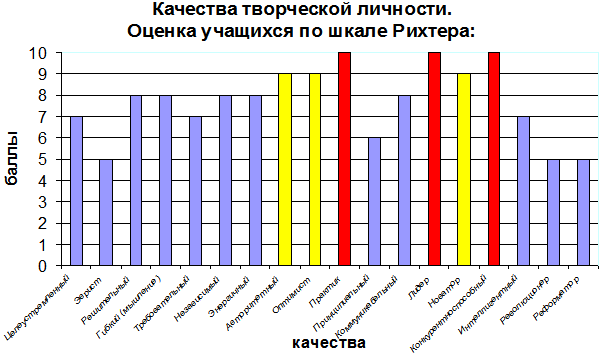

Проводимые исследования творческого потенциала обучающихся позволяют выделить следующие качества творческой личности (оценка проводилась по 10-бальной системе Рихтера).

Рисунок 1 Результаты оценки качества творческой личности

Таким образом, даже, по мнению обучающихся на первый план выходят такие качества, как: конкурентноспособный ЛИДЕР, обладающий широкими практическими возможностями и знаниями.

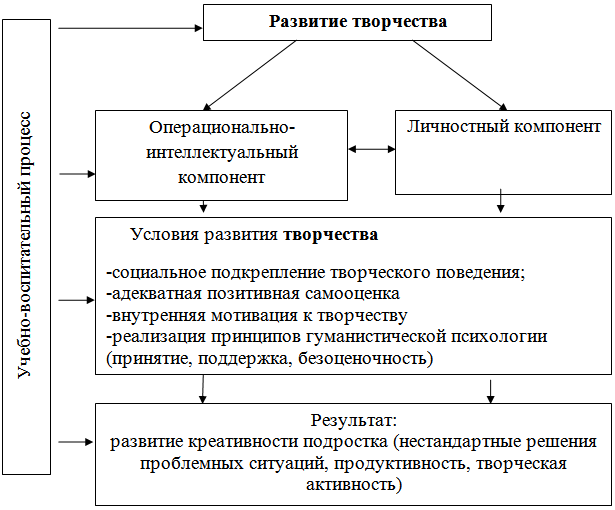

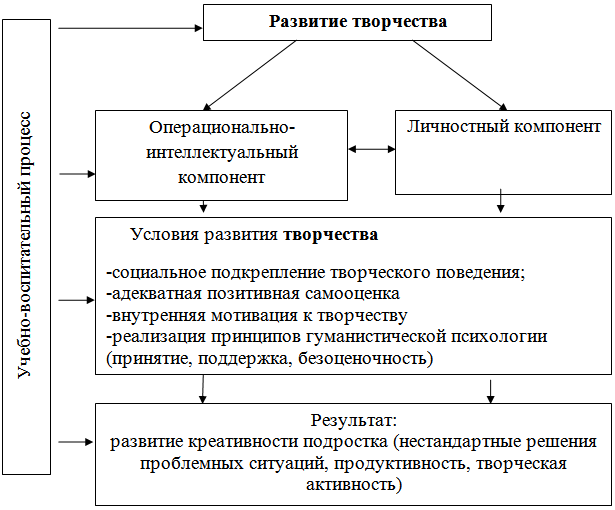

С целью повышения уровня творческих умений у студентов мною представлена система по формированию творческих умений у студентов.

2. Разработка заданий по дисциплине «Информатика», направленных на развитие творческих способностей В условиях информатизации общества в целом и образования в частности, важную роль в формировании качеств конкурентноспособного специалиста играет дисциплина «Информатика». Одной из основных задач курса информатики выступает формирование самостоятельного умения работать с информацией, понимать вопросы адекватного выбора средств и методов обработки информации, а также применение полученных знаний, умений и навыков в своей дальнейшей деятельности. Формирование познавательного интереса и творческой активности студентов при обучении в компьютерной среде – процесс, состоящий из нескольких этапов, которые выделяются в зависимости от уровня владения компьютером. Они и позволяют правильно определить и построить деятельность преподавателя и студента, а также выбрать форму урока, где могли бы в полной мере раскрыться необходимые качества личности для правильной адаптации в современном мире конкуренции, рыночных отношений, мире информации и компьютеров.

1 этап

Урок информатики по теме: «Устройства ввода и вывода ПК» (Приложение 1)

2 этап. Обучающиеся уже обладают основными навыками работы за компьютером, им интересно выполнять какие-либо задания, демонстрируя всем: он что-то умеет. На этом этапе необходимо дать понять ребятам, что у компьютера есть очень много возможностей, еще не изученных ими.

Деловая игра: «Современный менеджер»

3 этап. Обучающиеся достаточно уверенно работают за компьютером, хорошо знают основы компьютерной грамотности. На этом этапе необходимо уделить особое внимание разнообразным методам организации обучения, новым педагогическим технологиям, давать ребятам интересные задания, ставить перед ними проблемы. На этом этапе можно продолжить изучение приложений, но на углубленном уровне.

Урок-исследование: «Сложные функции в Excel» (Приложение 2)

4этап. Знакомство с дополнительными приложениями, дополнитель-ными возможностями компьютера, программирование. Благодаря новым знаниям, умениям и навыкам на таких уроках можно создавать очень сложные, интересные работы. Ребята смогут проявить свое творчество, воплотить в жизнь какие-то свои идеи. Также есть возможность участвовать в различных конкурсах.

Урок-дискуссия: «Вирусология в компьютерной технике»

Для активизация познавательной деятельности обучающегося на уроке информатики необходимо прежде всего, представить учебный материал в наиболее мультимедийном и интерактивном виде. Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать – это понятно. Но важнее всего – один раз сделать! Тогда помимо знаний появляется еще и умение! Информационные технологии требуют чаще навыков и умений, чем знаний. Поэтому на уроках информатики должна иметь приоритет именно практическая деятельность обучающихся, активизировать которую можно с помощью следующих приемов.

Процессы обучения и воспитания только тогда развивают личность, если они пропускаются через призму сознания студента и воплощаются в деятельностных формах. Поэтому на своих уроках я стремлюсь использовать различные виды самостоятельной деятельности.

Хотелось бы добавить, что идеальным средством для решения первоначальной задачи развития творческих способностей личности является метод проектов. На уроках информатики результатом каждого урока является маленький проект, самостоятельно созданный студентом.

Творческие работы обучающихся

В обучении информатики на уроках и внеурочно необходимо создавать атмосферу творческого поиска, помогающую студенту наиболее полно раскрыть свои способности. В современном мире нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить.

Подтверждением того являются слова известного экономического революционера Б. Фрэнса: "Поисковая активность, способность к созданию нечто нового повышает адаптивные возможности человека, его стрессоустойчивость и устойчивость к возникновению различных ситуаций – это очень важно для человека, чтобы выступать на рынке труда как конкурентноспособный специалист".

3. Практические рекомендации, направленные на развитие творческих способностей

Предложенные мною задания по дисциплине «Информатика», направленные на развитие творческих способностей, а также наблюдения и беседы позволили существенным образом изменить уровень творческих умений в сторону увеличения.

Для реализации предлагаемой программы были выявлены дидактические условия формирования творческих умений у студентов. Мы пришли к выводу, что успешное формирование творческих умений происходит, если:

обучающиеся участвуют в конкурсах профессионального мастерства: разрабатывают эскизы; анализируют результаты конкурсов, самостоятельно оценивают конкурсные модели и т. д.;

в качестве учебного материала используются материалы медиатеки, видеотеки, тематические сайты глобальной сети INTERNET, содержащие видеоролики конкурсов профессионального мастерства;

преподаватель организует процесс формирования творческих умений, разрабатывает индивидуальные задания, направленные на формирования творческих умений, а студенты выполняют эти задания в процессе подготовки и во время конкурсов профессионального мастерства.

В процессе работы разработаны требования определяющие участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, в соответствии с которыми за время обучения в техникуме, каждому студенту необходимо принять участие не менее чем в трех конкурсах профессионального мастерства, а к моменту завершения обучения – создать портфолио.

Список используемой литературы

Алексеева, Н.А. Исследование развития коммуникативной креативности в условиях специальной психологической подготовки студентов [Текст] / А.Н. Алексеева // Вестник университета, 2006. – №8 (24). – М.: Государственный университет управления, 2006.- С. 8-13.

Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002.- 455 с.

Гальперин П.Я. К вопросу о формировании творческого мышления // Школьный психолог, 1999. – № 8. – с.22 – 30

Гендина Н.И., Колкова Н.И., Скипор И.Л., Стародубова Г.А. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие. – М.:Школьная библиотека, 2007 г. – С.18 – 30.

Интеллект и креативность в ситуациях межличностного взаимодействия: Сб. науч. тр. / РАН. Ин-т психологии; Ред.-сост. А.Н. Воронин. – М., 2006. 275 с.

Креативность в структуре целостной личности [Текст] // Вестник ИДНК. – вып.2. – Ставрополь, 2010. 258 с.

Кучеренко У.Н., Шальнева Н.Л. Взаимодействие личности и коллектива в студенческих группах. / Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. 372с.

Матюшкин А.М., Аверина И.С. Развитие творческой активности школьников. – М.: Педагогика, 2011. – 156 с.

Палехина В.Ю., Шальнева Н.Л. Проблема межличностных отношений в студенческих группах / Ставрополь: Издво СГУ, 2006. 372с.

Солдатова Е.Л., Лаврова Г.Н. Психология развития и возрастная психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 379 с.

Туник Е.Е. Диагностика творческого мышления: Креативные тесты. – М.: Чистые пруды, 2006. – 221 с.

Туник Е.Е.. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты. СПб.2004. – 48 с.

Чистякова Г.Д. Творческая одаренность в развитии познавательных структур // Вопросы психологии, 2011. № 6. С.103.

Шальнева Н.Л. Условия, определяющие формирования креативности при создании специальных видов деятельности. / Ставрополь: Издво СГУ,2006. 372с.

Шальнева Н.Л. Специфика процесса взаимодействия личности и коллектива в совместной деятельности // Проблемы коонтогенеза личности в образовательном пространстве – Ставрополь СГУ, 2011. – 56с.

Щебланова Е.И. Теория и тесты творческого мышления Е.П. Торренса // Психологическая диагностика, 2011. № 11. С. 320.

Приложение 1 Задание№1

Используя Приложение "Устройства ввода и вывода ПК", отделите отдельно устройства ввода и устройства вывода, опишите их характеристики.

Задание выполняется в WORD.

Пример задания:

Приложение 2 | № | Фамилия | Однодневный заработок | Кол-во отраб. дней | Выходн. отраб. дни | Работа в ночь | Начислено | Налоги | Премии | К выдаче |

| Подоход. | Социал. | Профс. | Пенсион. | Воскр. | Ночь |

| 1 | Долгов | 785 ₽ | 23 | 2 | 4 | 18 055 ₽ | 2 347 ₽ | 361 ₽ | 361 ₽ | 2 708 ₽ | 2 355 ₽ | 6 280 ₽ | 20 912 ₽ |

| 2 | Карелина | 456 ₽ | 22 | 1 | 5 | 10 032 ₽ | 1 304 ₽ | 201 ₽ | 201 ₽ | 1 505 ₽ | 684 ₽ | 4 560 ₽ | 12 066 ₽ |

| 3 | Платова | 789 ₽ | 22 | 2 | 1 | 17 358 ₽ | 2 257 ₽ | 347 ₽ | 347 ₽ | 2 604 ₽ | 2 367 ₽ | 1 578 ₽ | 15 748 ₽ |

| 4 | Онежский | 1 236 ₽ | 12 | 3 | 1 | 14 832 ₽ | 1 928 ₽ | 297 ₽ | 297 ₽ | 2 225 ₽ | 5 562 ₽ | 2 472 ₽ | 18 120 ₽ |

| 5 | Ларин | 1 457 ₽ | 14 | 4 | 0 | 20 398 ₽ | 2 652 ₽ | 408 ₽ | 408 ₽ | 3 060 ₽ | 8 742 ₽ | 0 ₽ | 22 613 ₽ |

| 6 | Иванова | 456 ₽ | 22 | 1 | 0 | 10 032 ₽ | 1 304 ₽ | 201 ₽ | 201 ₽ | 1 505 ₽ | 684 ₽ | 0 ₽ | 7 506 ₽ |

| 7 | Карбин | 852 ₽ | 22 | 2 | 1 | 18 744 ₽ | 2 437 ₽ | 375 ₽ | 375 ₽ | 2 812 ₽ | 2 556 ₽ | 1 704 ₽ | 17 006 ₽ |

| 8 | Петрова | 963 ₽ | 22 | 0 | 2 | 21 186 ₽ | 2 754 ₽ | 424 ₽ | 424 ₽ | 3 178 ₽ | 0 ₽ | 3 852 ₽ | 18 258 ₽ |

| 9 | Мышкин | 2 563 ₽ | 23 | 0 | 3 | 58 949 ₽ | 7 663 ₽ | 1 179 ₽ | 1 179 ₽ | 8 842 ₽ | 0 ₽ | 15 378 ₽ | 55 463 ₽ |

| 10 | Ульянов | 1 452 ₽ | 23 | 1 | 3 | 33 396 ₽ | 4 341 ₽ | 668 ₽ | 668 ₽ | 5 009 ₽ | 2 178 ₽ | 8 712 ₽ | 33 599 ₽ |