Путешествие в г. Павловский Посад

Павловский Посад — город в Московской области, центр Павлово-Посадского района. Расположен при слиянии рек Вохны и Клязьмы в 68 км к востоку от Москвы. Впервые упоминается в 1328 году как село Павлово или Вохна в духовной грамоте Ивана Калиты. Был вотчиной князя Дмитрия Донского, который побывал здесь после Куликовской битвы. Город Павловский Посад был учреждён решением императора Николая I 2 июня 1844 год на месте сёл Павлово (оно же Вохна), давшего название городу.

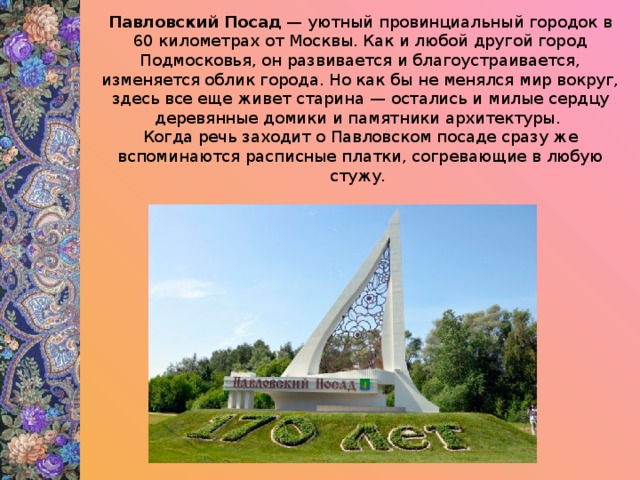

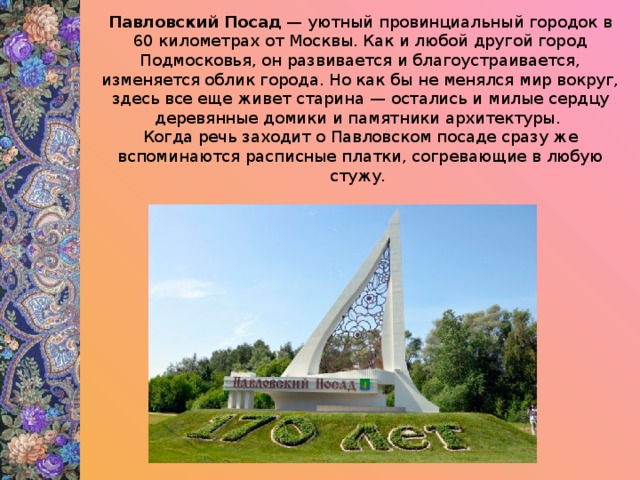

Павловский Посад — уютный провинциальный городок в 60 километрах от Москвы. Как и любой другой город Подмосковья, он развивается и благоустраивается, изменяется облик города. Но как бы не менялся мир вокруг, здесь все еще живет старина — остались и милые сердцу деревянные домики и памятники архитектуры.

Когда речь заходит о Павловском посаде сразу же вспоминаются расписные платки, согревающие в любую стужу.

Район Павловского Посада (территория бывшего Богородского уезда) — один из старейших российских текстильных центров. В XVIII — первой половине XIX вв. богородские платки и сарафанные ткани отличались особой красотой вытканного золотной

Павлово-посадские набивные платки́ — шерстяные и полушерстяные платки, украшенные традиционным красочным набивным орнаментом, возникшим в подмосковном городе Павловский Посад в 1860-1880-х гг.

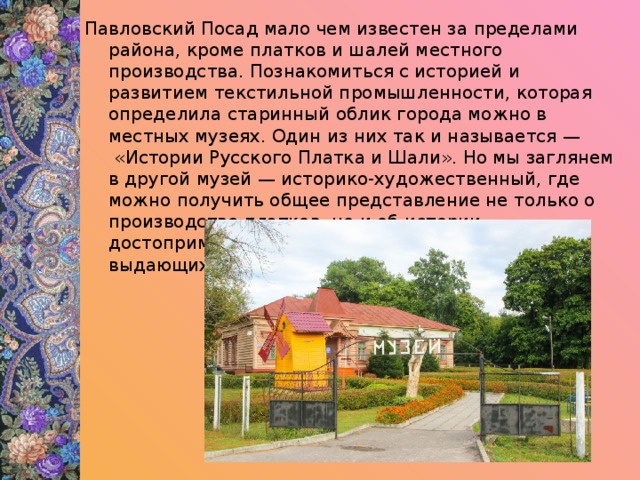

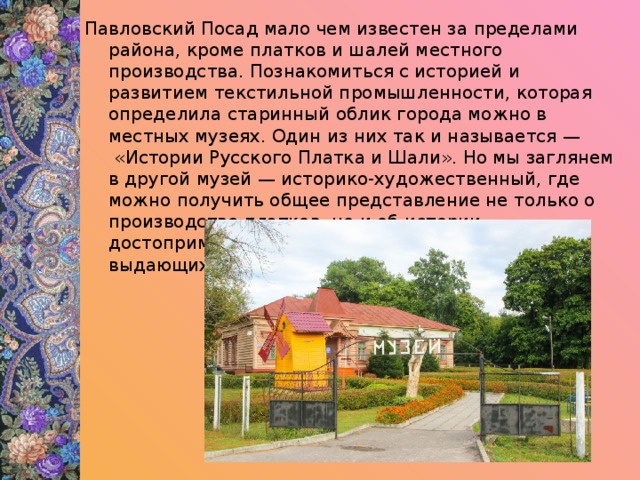

Павловский Посад мало чем известен за пределами района, кроме платков и шалей местного производства. Познакомиться с историей и развитием текстильной промышленности, которая определила старинный облик города можно в местных музеях. Один из них так и называется — «Истории Русского Платка и Шали». Но мы заглянем в другой музей — историко-художественный, где можно получить общее представление не только о производстве платков, но и об истории, достопримечательностях города, его героях и выдающихся личностях.

Сегодня музей занимает здание небольшого симпатичного одноэтажного особняка. Рядом с музеем находится… Эйфелева башня. Копия достопримечательности мирового масштаба была установлена в городе в советское время, когда в Павловском Посаде образовалось русско-французское общество, основавшее крупнейшую ткацкую фабрику, кирпичные корпуса которой до сих пор впечатляют своими размерами. А сам квартал с кирпичными зданиями в народе окрестили «Парижем».

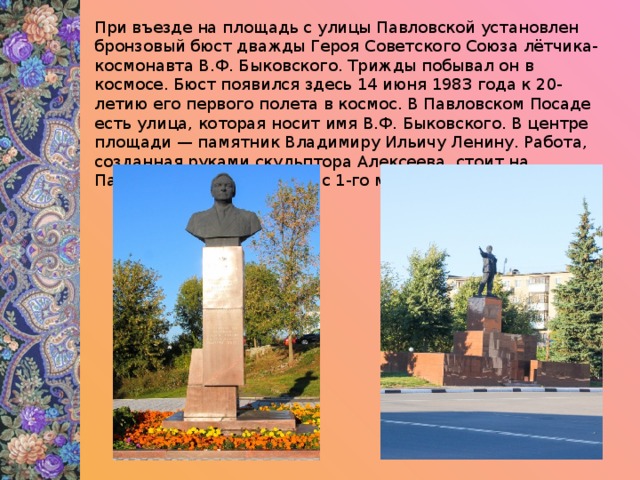

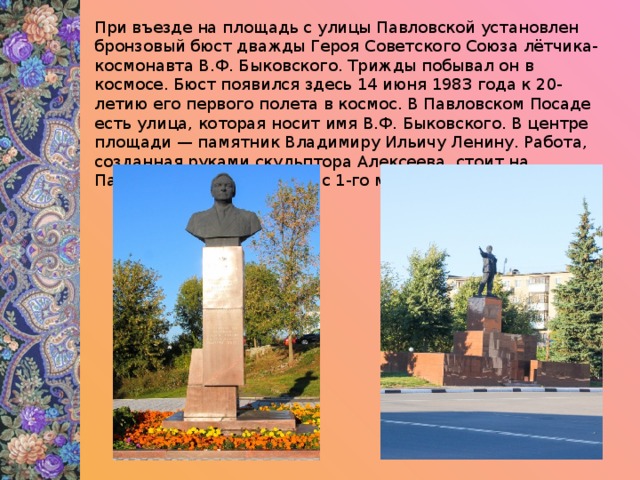

При въезде на площадь с улицы Павловской установлен бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.Ф. Быковского. Трижды побывал он в космосе. Бюст появился здесь 14 июня 1983 года к 20-летию его первого полета в космос. В Павловском Посаде есть улица, которая носит имя В.Ф. Быковского. В центре площади — памятник Владимиру Ильичу Ленину. Работа, созданная руками скульптора Алексеева, стоит на Павлово-Посадской земле с 1-го мая 1934 года.

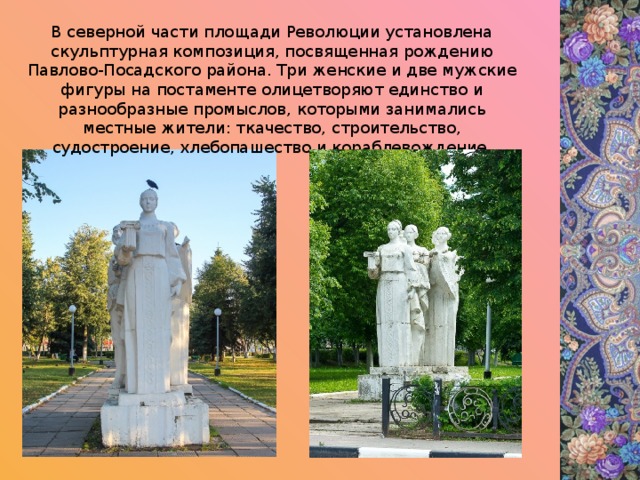

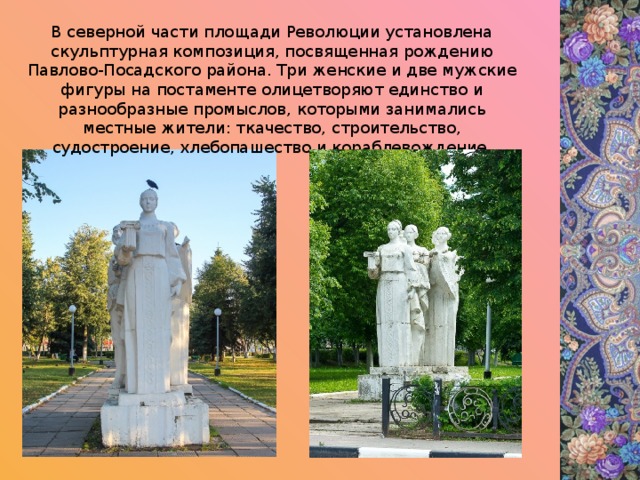

В северной части площади Революции установлена скульптурная композиция, посвященная рождению Павлово-Посадского района. Три женские и две мужские фигуры на постаменте олицетворяют единство и разнообразные промыслов, которыми занимались местные жители: ткачество, строительство, судостроение, хлебопашество и кораблевождение.

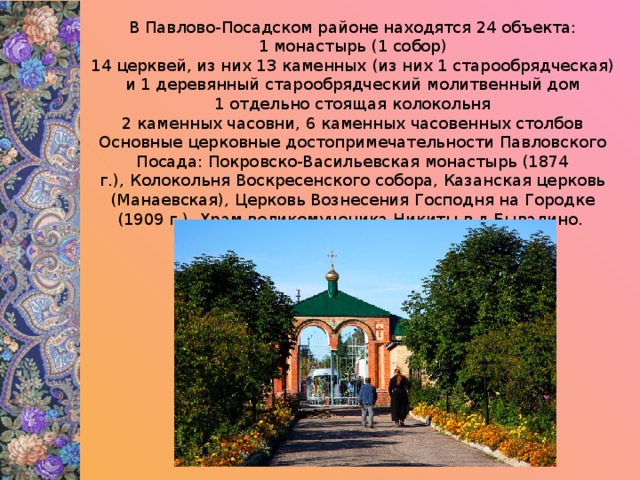

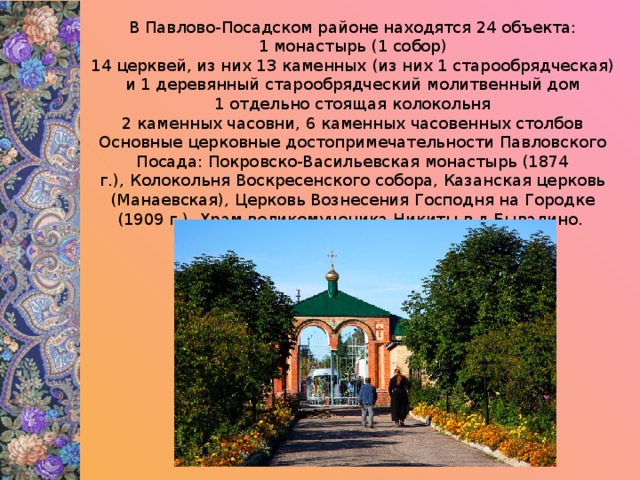

В Павлово-Посадском районе находятся 24 объекта: 1 монастырь (1 собор) 14 церквей, из них 13 каменных (из них 1 старообрядческая) и 1 деревянный старообрядческий молитвенный дом 1 отдельно стоящая колокольня 2 каменных часовни, 6 каменных часовенных столбов

Основные церковные достопримечательности Павловского Посада: Покровско-Васильевская монастырь (1874 г.), Колокольня Воскресенского собора, Казанская церковь (Манаевская), Церковь Вознесения Господня на Городке (1909 г.), Храм великомученика Никиты в д.Бывалино.

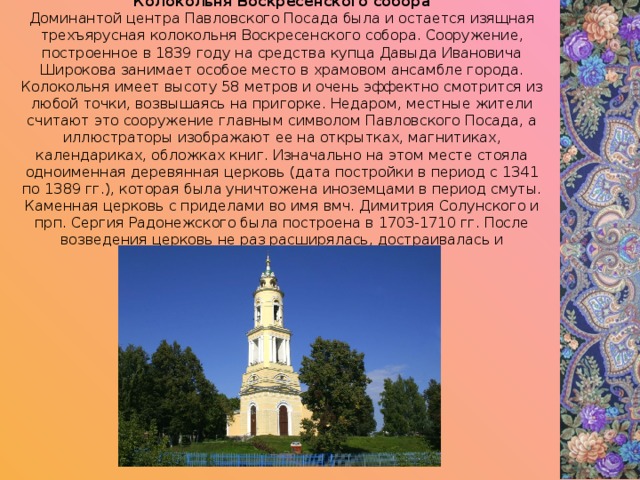

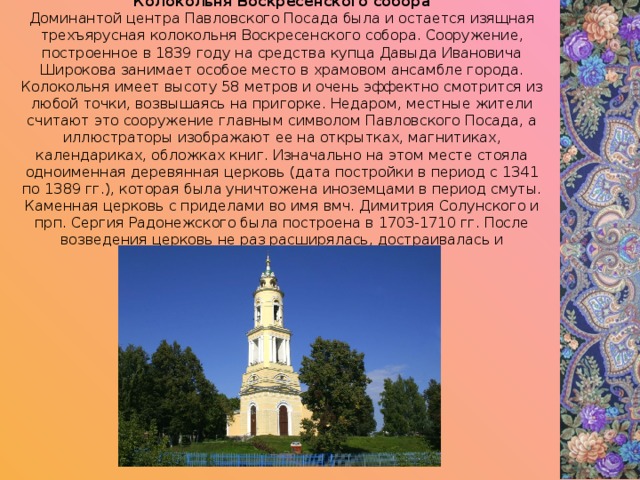

Колокольня Воскресенского собора

Доминантой центра Павловского Посада была и остается изящная трехъярусная колокольня Воскресенского собора. Сооружение, построенное в 1839 году на средства купца Давыда Ивановича Широкова занимает особое место в храмовом ансамбле города. Колокольня имеет высоту 58 метров и очень эффектно смотрится из любой точки, возвышаясь на пригорке. Недаром, местные жители считают это сооружение главным символом Павловского Посада, а иллюстраторы изображают ее на открытках, магнитиках, календариках, обложках книг. Изначально на этом месте стояла одноименная деревянная церковь (дата постройки в период с 1341 по 1389 гг.), которая была уничтожена иноземцами в период смуты. Каменная церковь с приделами во имя вмч. Димитрия Солунского и прп. Сергия Радонежского была построена в 1703-1710 гг. После возведения церковь не раз расширялась, достраивалась и перестраивалась.

В 1891 г. на колокольне Воскресенского собора установили часы-куранты с немецким механизмом, игравшие несколько мелодий. Сегодня за курантами следят опытные мастера-часовщики. 1930’ые годы были тяжелыми для церкви, духовенство храма подверглось гонению, а священник Алексий (Воробьев) принял мученическую смерть. В 1936 г. храм передали обновленцам, а потом совсем закрыли. В 1950-х гг. Воскресенский храм снесли по причине ветхости.

На данный момент храм функционирует и постепенно восстанавливает былое величие.

Церковь Казанской иконы Божией Матери

Церковь была построена на средства городского старосты Манаева, за что в народе и стала называться Манаевской. К началу двадцатого века Воскресенский собор был единственной приходской церковью для жителей всего города и множества окрестных деревень. Население Павловского Посада увеличивалось и со временем обитель уже перестала вмещать всех прихожан. В 1902 году местные жители обратились с просьбой к губернатору: «Помогите, Ваше превосходительство, в устроении храма, нужда крайняя в другом храме, что наблюдалось в Светлое Воскресенье и Святую Пасху, теснота страшная, многие не вмещаются в церковь и стояли снаружи». Так, по инициативе прихожан, с легкой руки городского старосты Манаева появился второй приходской храм — ц. Казанской иконы Божией Матери. Деньги на его строительства пожертвовали местные купцы.

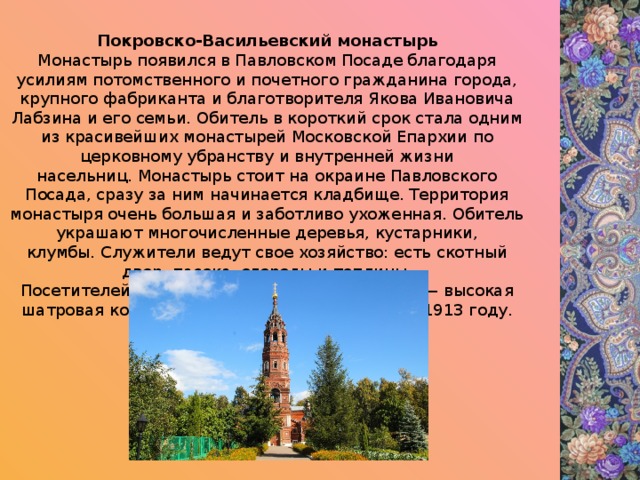

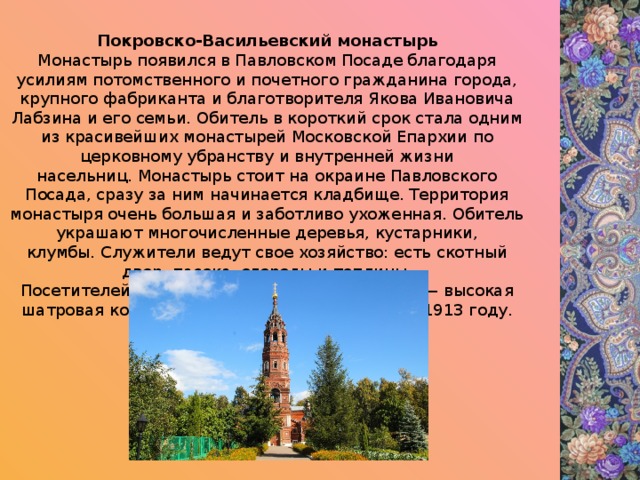

Покровско-Васильевский монастырь

Монастырь появился в Павловском Посаде благодаря усилиям потомственного и почетного гражданина города, крупного фабриканта и благотворителя Якова Ивановича Лабзина и его семьи. Обитель в короткий срок стала одним из красивейших монастырей Московской Епархии по церковному убранству и внутренней жизни насельниц. Монастырь стоит на окраине Павловского Посада, сразу за ним начинается кладбище. Территория монастыря очень большая и заботливо ухоженная. Обитель украшают многочисленные деревья, кустарники, клумбы. Служители ведут свое хозяйство: есть скотный двор, пасека, огороды и теплицы.

Посетителей встречает доминанта монастыря — высокая шатровая колокольня пристроенная к храму в 1913 году.

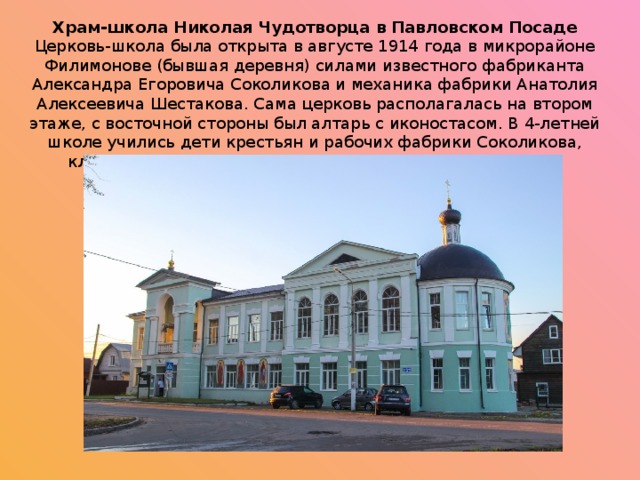

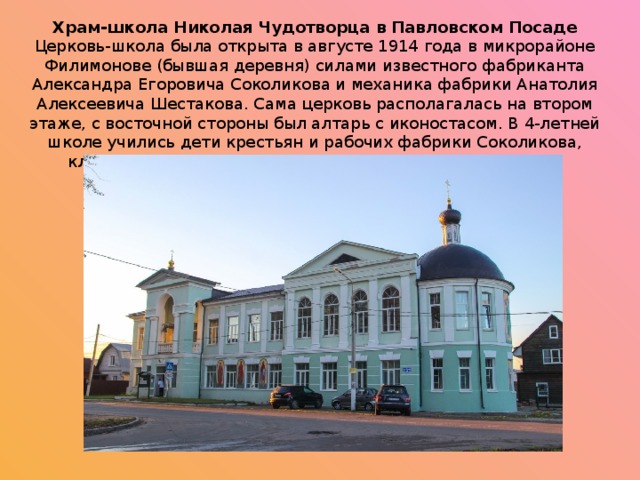

Храм-школа Николая Чудотворца в Павловском Посаде

Церковь-школа была открыта в августе 1914 года в микрорайоне Филимонове (бывшая деревня) силами известного фабриканта Александра Егоровича Соколикова и механика фабрики Анатолия Алексеевича Шестакова. Сама церковь располагалась на втором этаже, с восточной стороны был алтарь с иконостасом. В 4-летней школе учились дети крестьян и рабочих фабрики Соколикова, классов было по одному, по двадцать человек в каждом.

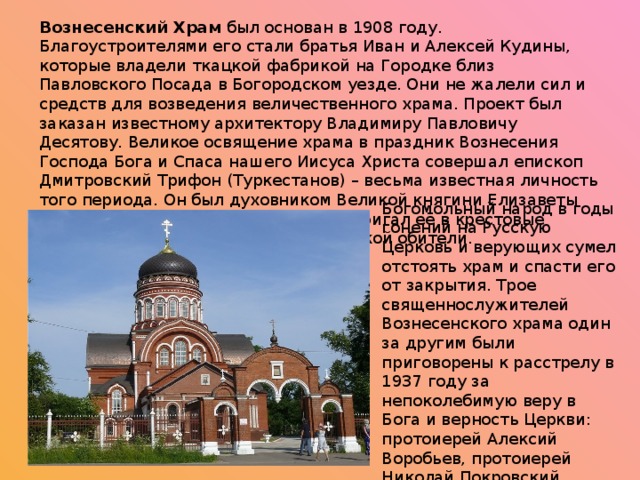

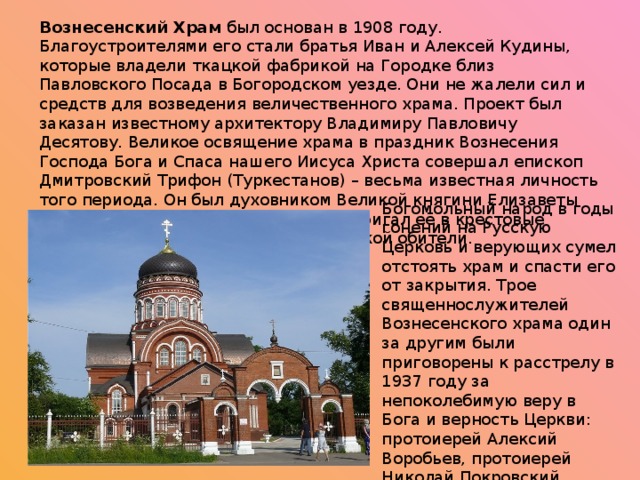

Вознесенский Храм был основан в 1908 году. Благоустроителями его стали братья Иван и Алексей Кудины, которые владели ткацкой фабрикой на Городке близ Павловского Посада в Богородском уезде. Они не жалели сил и средств для возведения величественного храма. Проект был заказан известному архитектору Владимиру Павловичу Десятову. Великое освящение храма в праздник Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа совершал епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) – весьма известная личность того периода. Он был духовником Великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой, он же и постригал её в крестовые сестры милосердия в Марфо-Мариинской обители.

Богомольный народ в годы гонений на Русскую Церковь и верующих сумел отстоять храм и спасти его от закрытия. Трое священнослужителей Вознесенского храма один за другим были приговорены к расстрелу в 1937 году за непоколебимую веру в Бога и верность Церкви: протоиерей Алексий Воробьев, протоиерей Николай Покровский, диакон Сергий Обуховский.

Василий Павлово-Посадский

Святой праведный Василий родился в 1816 году в деревне Евсеево Богородского уезда Московской Губернии. Его отец Иван Семенович, был крестьянином. Мать, Евдокия Захаровна, занималась воспитанием своих детей. Село Вохна (ныне Павловский Посад), в пяти верстах от которого находилась деревня Евсевьево, было когда-то вотчиной Троице-Сергиевой Лавры, и посему жители этих мест отличались набожностью и благочестием и имели особенную веру и любовь к преподобному Сергию Радонежскому. Василий Иванович получил домашнее образование, грамоте и чтению учился по Часослову и Псалтири. Глубокое религиозное чувство он унаследовал от родителей, с малых лет явил себя боголюбивым отроком, умным и кротким и добронравным и с восьми лет с особенной радостью встречал Великий пост.

В юности он поступил работать на фабрику и соприкоснулся со средой фабричной молодежи. Дух мира сего стал тревожить его неокрепшую душу, дурное сообщество фабричных подростков толкало на путь порока, навыки добродетельной жизни, усвоенные в семье, стали ослабевать, а благое рассуждение стало его по временам оставлять. Заработанные деньги Василий стал употреблять по своему произволению, начал пить вино. Голос совести в душе звал его к покаянию, он оплакивал свои грехи, но вновь невольно падал и просил прощения у Бога, В скорби от сознания греховности своей жизни он сам прозвал себя грязным, это прозвище и осталось за ним навсегда.

Однажды к святому Василию пришёл купец Яков Лабзин. Он был хозяином знаменитой платочной фабрики в городе Павловском Посаде. Яков Лабзин получил помощь от праведного и увидел его святую жизнь. После этого он предложил Василию стать его товарищем в деле. Василий не отказался. Вскоре они стали друзьями. После вступления в дело Грязнов продолжил вести жизнь святого подвижника. Теперь у него появились больше денег и он тратил их на помощь бедным и на благоугодные дела. Василий вместе с Яковом Лабзиным и сестрами Якова строили школы и богадельни. Праведный Василий мечтал построить в городе Павловском Посаде мужской монастырь. Но при жизни его мечта не сбылась. 16 февраля 1869 года он скончался. После смерти Василия люди продолжали обращаться в молитвах к праведнику и получали помощь. Благодаря Якову Лабзину и его сестрам в 1874 году в Павловском Посаде был построен храм на месте захоронения святого Василия. В 1894 на месте храма был открыт Покровско-Васильевский монастырь.

Но платочная мануфактура в Павловском Посаде сохранила традиции фабрики Грязнова-Лабзина, а народное почитание праведника не искоренилось. В настоящее время возродилась Покровско-Васильевская обитель, где почивают мощи святого и не прекращается его почитание. В августе 1999 года Василий Иванович Грязнов был канонизирован Русской Православной Церковью в лике местночтимого святого Московской епархии как праведный Василий Павлово-Посадский.