Наименование учебного предмета: физика

Класс 8 А, 8 Б

Уровень общего образования базовый

Учитель: Христенко Василий Николаевич

Срок реализации программы, учебный год 2014 - 2015

Количество часов по учебному плану

Всего 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089от.05.03.2004., и авторской программы по физике 8 класс О.Ф. Кабардина.

Учебник:

Физика. 8 класс/ О.Ф. Кабардин. – М.: Просвещение, 2014.

Рабочую программу составил ____________________________ Христенко Василий Николаевич

подпись расшифровка подписи

1.Пояснительная записка.

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе следующих документов:

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1089от.05.03.2004.

Авторская программа по физике 8 класс О. Ф. Кабардина по физике для основного общего образования по физике (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.).

Авторская программа по физике 7 класс О. Ф. Кабардина по физике для основного общего образования по физике (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 2011. – 32 с.).

Цели и задачи данной программы:

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного подхода к процессу обучения. В 8 классе планируется изучение физики на уровне знакомства с природными явлениями, формирования основных физических понятий, определения физических величин, приобретения умений измерять физические величины, применения полученных знаний на практике;

усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;

формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира;

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;

формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;

организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Авторская программа по физике в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. Рабочая программа также рассчитана на 70 часов. Реализация программы обеспечивается учебниками (включенными в Федеральный перечень): Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. – М.: Просвещение, 2014.

С целью адаптации обучающихся к новым учебным программам в условиях интеграции в образовательное пространство Российской Федерации и в связи с переходным периодом рабочая программа предусматривает введение тем «Механические явления» и «Тепловые явления». Тема «Механические явления» вводится за счет сокращения часов по теме «Электрические и магнитные явления» и резервного времени, отводимых на темы авторской программы. Тема «Тепловые явления» вводится вместо темы «Оптические явления», которую учащиеся изучали в 7 классе.

Формы организации учебного процесса.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д. Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5 В рамках подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, предусмотрено систематическое проведение тестовых контрольных работ. |

2.Требования к уровню подготовки

использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

формировать умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

овладевать адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

приобретать опыт выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

владеть монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:

организовать учебную деятельность: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

Знать физические величины: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, количество телоты.

Уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами,

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

понимать и объяснять такие физические явления, как колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил;

измерять расстояние, скорость, количество теплоты, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества;

владеть экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, , силы Архимеда от объёма вытесненной воды;

понимать смысл основных физических законов: законов динамики Ньютона, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона сохранения импульса, закона сохранения энергии и умение применять их на практике;

применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи с использованием полученных знаний;

владеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

понимать принципа действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а также способов обеспечения безопасности при их использовании;

применять полученные знания для объяснения принципа действия важнейших технических устройств;

понимать и объяснять такие физические явления, как электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; уметь измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление;

понимать смысл основных физических законов: закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи, закона Джоуля—Ленца и умение применять их на практике;

владеть разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни

3.Содержание программы учебного предмета

Тепловые явления (16 ч)

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Зависимость температуры кипения от давления. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики.

Демонстрации

Принцип действия термометра.

Теплопроводность различных материалов.

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.

Конвекция в жидкостях и газах.

Теплопередача путём излучения.

Явление испарения.

Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении.

Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления.

Конденсация паров воды на стакане со льдом.

Определение абсолютной влажности воздуха по точке росы.

Явления плавления и кристаллизации.

Лабораторные работы и опыты

Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.

Измерение удельной теплоёмкости вещества.

Возможные объекты экскурсий: холодильное предприятие, исследовательская лаборатория или цех по выращиванию кристаллов, инкубатор.

Электрические и магнитные явления (27 часов)

Электрическое поле. Законы постоянного тока 19ч.

Электризация тел. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда.

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики. Электрическое напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.

Магнитные явления 8ч.

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле.

Демонстрации

1. Электризация тел.

2. Два рода электрических зарядов.

3. Устройство и принцип действия электроскопа.

4. Закон сохранения электрических зарядов.

5. Проводники и изоляторы.

6. Электростатическая индукция.

7. Поляризация диэлектриков.

8. Устройство конденсатора.

9. Источники постоянного тока.

10. Опыт Эрстеда.

11. Магнитное поле тока.

12. Действие магнитного поля на проводник с током.

13. Устройство электродвигателя

Экспериментальные задания:

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока.

Сборка электрической цепи и измерение силы тока.

Сборка электрической цепи и измерение напряжения на участке цепи.

Измерение электрического сопротивления участка цепи с помощью амперметра и вольтметра.

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах.

Исследование зависимости электрического сопротивления проводника от длины, площади поперечного сечения и материала.

Изучение последовательного соединения проводников.

Изучение параллельного соединения проводников.

Измерение работы и мощности электрического тока.

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по свободному выбору учащихся

Изготовление электроскопа и исследование взаимодействий электрических зарядов.

Изучение термоэлектрического источника тока.

Изучение фотоэлектрического источника тока.

Измерение электрического сопротивления омметром.

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.

Измерение электрического сопротивления последовательно соединённых проводников.

Расширение шкалы вольтметра.

Измерение электрического сопротивления параллельно соединённых проводников.

Расширение шкалы миллиамперметра.

Исследование зависимости электрического сопротивления нити электрической лампы от силы тока. Исследование взаимодействия магнита с магнитной стрелкой.

Исследование действия электрического тока в катушке на магнитную стрелку.

Изучение принципа действия электрического звонка. Сборка и испытание автоматического устройства для управления уличным освещением с солнечной батареей и электромагнитным реле.

13.Измерение коэффициента полезного действия электродвигателя. Реостат и магазин сопротивлений.

Электромагнитные колебания и волны (10 часов)

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. Свойства электромагнитных волн. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет — электромагнитная волна.

Демонстрации

1. Электромагнитная индукция.

2. Правило Ленца.

3. Самоиндукция.

4. Устройство генератора постоянного тока.

5. Устройство генератора переменного тока.

6. Устройство трансформатора.

7. Передача электрической энергии.

8. Электромагнитные колебания.

9. Свойства электромагнитных волн.

10. Принцип действия микрофона и громкоговорителя

Индивидуальные задания

Подготовка сообщений о принципах радиосвязи и телевидения с использованием компьютерных технологий и Интернете.

Механические явления (14 часов)

Кинематика

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Система отсчета. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.

Демонстрации

Равномерное прямолинейное движение.

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта.

Свободное падение тел.

Лабораторные работы и опыты

Измерение скорости равномерного движения.

Динамика

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел.

Взаимодействие тел. Сила — векторная величина. Правило сложения сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидравлические машины. Условие плавания тел.

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия твёрдого тела.

Демонстрации

Явление инерции.

Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.

Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии.

Изменение скорости тел при взаимодействии.

Деформация тел при взаимодействии.

Измерение силы по деформации пружины.

Третий закон Ньютона.

Свойства силы трения.

Сложение сил.

Явление невесомости.

Равновесие тела, имеющего ось вращения.

Барометр.

Опыт с шаром Паскаля.

Гидравлический пресс.

Опыты с ведёрком Архимеда.

Лабораторные работы и опыты

Измерение архимедовой силы.

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Кинетическая энергия. Работа как мера изменения энергии. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности.

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике.

Демонстрации

Реактивное движение модели ракеты.

Простые механизмы.

Наблюдение колебаний тел.

Наблюдение механических волн.

Наблюдение колебаний струны или ножек камертона и возникновение звуковых колебаний.

Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса.

Учебно-тематический план

| № | Тема | Количество часов | Количество лабораторных работ | Количество контрольных работ |

| 1. | Тепловые явления

| 16 | 2 | 1 |

| 2. | Электрические и магнитные явления

| 27 | 4 | 2 |

| 3. | Электромагнитные колебания и волны

| 10 | 1 | 1 |

| 4. | Механические явления

| 14 | 2 | 1 |

| 5. | Обобщающий урок

| 1 | - | - |

|

| Всего

| 68 | 9 | 5 |

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы

Личностными результатами обучения физике являются:

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

•овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;

•формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил,

электризация тел, нагревание проводников электрическим током,

отражение и преломление света

•умения измерять температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала,

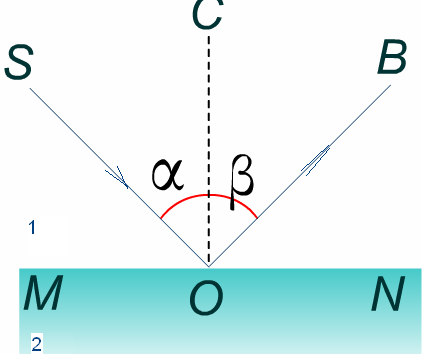

угла отражения от угла падения света;

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике:

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца;

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики;

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Календарно-тематическое планирование

| № п/п | Содержание (разделы, темы уроков, практическая часть) | Кол-во часов | Дата | Оборудование | Основные виды учебной деятельности | Домашнее задание |

|

| План | Факт |

|

|

| Тепловые явления (16 часов) |

|

| 1

| Инструктаж по БЖД. Тепловое равновесие. Температура. | 1 |

|

| Измерительные цилиндры, термометры, горячая и холодная вода, калориметр, психрометр и психрометрическая таблица, лед. . | Объяснять свойства газов, жидкостей, твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Вычислять количество теплоты при теплопередаче, плавлении/кристаллизации, испарении/ конденсации, сгорании топлива. Решать задачи на теплообмен. Исследовать теплообмен при смешивании воды разной температуры. Измерять влажность воздуха. Наблюдать процесс образования кристаллов Исследовать зависимость показаний термометра от внешних условий. |

|

|

| 2

| Внутренняя энергия. | 1 |

|

|

|

|

| 3

| Виды теплопередачи. | 1 |

|

|

|

|

| 4

| Количество теплоты. Удельная теплоемкость. | 1 |

|

|

|

|

| 5

| Лабораторная работа №1 Экспериментальное задание 31.2 «Измерение удельной теплоемкости вещества» | 1 |

|

|

|

|

| 6

| Решение задач «Тепловые явления»» | 1 |

|

|

|

|

| 7

| Экспериментальное задание 31.1«Теплообмен» | 1 |

|

|

|

|

| 8

| Уравнение теплового баланса. Плавление и кристаллизация. | 1 |

|

|

|

|

| 9

| Испарение и конденсация. Кипение. | 1 |

|

|

|

|

| 10 | Решение задач " Испарение и конденсация. Кипение." | 1 |

|

|

|

|

| 11

| Влажность воздуха | 1 |

|

|

|

|

| 12

| Лабораторная работа № 2 «Определения влажности воздуха» | 1 |

|

|

|

|

| 13

| Решение задач «Тепловые явления»» | 1 |

|

|

|

|

| 14 | Принцип действия тепловых двигателей, КПД тепловых двигателей. | 1 |

|

|

|

|

| 15 | Решение задач «Тепловые явления» | 1 |

|

|

|

|

| 16 | Контрольная работа № 1 « Тепловые явления» | 1 |

|

|

|

|

|

|

|

Электрические и магнитные явления. (27 час) | 1 |

| 17 | Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Лабораторная работа № 3 Экспериментальное задание 1.1 «Обнаружение явления электризации тел при соприкосновении.» | 1 |

|

| электроскоп, электрометр, набор по электростатике. Конденсатор, проводники, диэлектрики, источник тока. | Сформировать понятие электризации, смысл закона сохранения заряда, закона Кулона. Уметь решать задачи на закон сохранения заряда и закон Кулона Исследовать действие электрического поля на проводники и диэлектрики.. Знать/понимать смысл понятий «электрический ток», «источник тока». Знать условия существования электрического тока; Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей, вычислять сопротивление проводников по заданным параметрам. Знать и выполнять правила безопасности при работе с электрическим током. Собирать электрические цепи с различными видами соединения проводников, вычислять и измерять работу и мощность тока выполнять расчеты массы выделившегося вещества на электроде, Использовать знания об электрическом токе в различных средах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. |

|

|

| 18

| Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики. Экспериментальное задание 3.1 «Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики» | 1 |

|

|

|

|

| 19 | Энергия электрического поля. Электрическое напряжение. Конденсатор. | 1 |

|

| Проводники, диэлектрики, источник тока. Электрические провода, лампы, реостаты, резисторы, амперметры, вольтметры, магазин сопротивлений, гальванические элементы, источники тока. Демонстрационные амперметры, набор по электролизу. Полупроводники.

|

|

|

| 20 | Закон Ома для участка цепи.

| 1 | 02.12 02.12 |

|

|

|

| 21 | Измерение электрических величин.

| 1 | 04.12 04.12 |

|

|

|

| 22 | Последовательное соединение проводников

| 1 | 09.12 09.12 |

|

|

|

| 23 | Решение задач.

| 1 | 11.12 11.12 |

|

|

|

| 24 | Параллельное соединение проводников.

| 1 | 16.12 16.12 |

|

|

|

| 25 | Решение задач.

| 1 | 18.12 18.12 |

|

|

|

| 26 | Работа и мощность электрического тока.

| 1 | 23.12 23.12 |

|

|

|

| 27 | Решение задач.

| 1 | 25.12 25.12 |

|

|

|

| 28 | Природа электрического тока (в металлах, электролитах). | 1 | 13.01 13.01 |

|

|

|

| 29 | Природа электрического тока (в газах, вакууме). | 1 | 15.01 15.01 |

|

|

|

| 30 | Лабораторная работа № 4 «Изучение последовательного соединения проводников». | 1 | 20.01 20.01 |

|

|

|

| 31 | Лабораторная работа № 5 «Изучение параллельного соединения проводников». | 1 | 22.01 22.01 |

|

|

|

| 32 | Полупроводниковые приборы (полупроводниковые диоды). | 1 | 27.01 27.01 |

|

|

|

| 33 | Правила безопасности при работе с источниками электрического напряжения. | 1 | 29.01 29.01 |

|

|

|

| 34 | Решение задач.

| 1 | 03.02 03.02 |

|

|

|

| 35 | Контрольная работа №2 "Электрические явления» | 1 | 05.02 05.02 |

|

|

|

| 36 | Магнитные явления 8ч. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие постоянных магнитов. | 1 | 10.02 10.02 |

|

Постоянные магниты, магнитные стрелки, проводники, источники тока, электромагниты, электрические двигатели, катушки, электроизм. приборы |

Знать: правило «буравчика», вектор магнитной индукции. Применять данное правило для определения направления линий магнитного поля и направления тока в проводник. Вычислять силы, действующие на проводник с током в магнитном поле. Объяснять принцип действия электродвигателя. Исследовать явление электромагнитной индукции. |

|

|

| 37 | Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Лабораторная работа № 6 Экспериментальное задание17.1 «Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку» | 1 | 12.02 12.02 |

|

|

|

| 38 | Электромагнит. Устройство и принцип действия электрического звонка. Электромагнитное реле. | 1 | 17.02 17.02 |

|

|

|

| 39 | Действие магнитного поля на проводник с током. | 1 | 19.02 19.02 |

|

|

|

| 40 | Электродвигатель. | 1 | 24.02 24.02 |

|

|

|

| 41 | Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Экспериментальное задание 21.1 «Исследование явления электромагнитной индукции.» | 1 | 26.02 26.02 |

|

|

|

| 42 | Правило Ленца. Самоиндукция. Электрогенератор. | 1 | 03.03 03.03 |

|

|

|

| 43 | Контрольная работа № 3 " Магнитные явления" | 1 | 05.03 05.03 |

|

|

|

|

|

|

Электромагнитные колебания и волны. (10часов). |

|

| 44 | Переменный ток. | 1 | 10.03 10.03 |

| Колебательный контур, модели: трансформатора, радиоприемника. Мобильный телефон. | Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. Изучение свойств электромагнитных волн. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. |

|

|

| 45 | Производство и передача электрической энергии. Трансформатор. | 1 |

|

|

|

| 46 | Электромагнитные колебания. Колебательный контур. | 1 | 12.03 12.03 |

|

|

|

| 47 | Электромагнитные волны и их свойства. | 1 |

|

|

|

| 48 | Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. | 1 | 17.03 17.03 |

|

|

|

| 49 | Свет - электромагнитная волна. | 1 | 19.03 19.03 |

|

|

|

| 50 | Решение задач "Электромагнитные волны"

| 1 | 31.03 31.03 |

|

|

|

| 51 | Принципы радиосвязи и телевидения

| 1 | 02.04 02.04 |

|

|

|

| 52 | Лабораторная работа № 7 Экспериментальное задание 28.1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона» | 1 | 07.04 07.04 |

|

|

|

| 53 | Контрольная работа № 4 «Электромагнитные колебания и волны» | 1 | 09.04 09.04 |

|

|

|

| Механические явления (14 часов) |

|

| 54 | Механическое движение. Путь, перемещение, система отсчета. Относительность движения | 1 | 14.04 14.04 |

| Измерительная лента, ученическая линейка. Рычажные весы, набор разновесов, динамометры, физические тела. Барометры, манометры, «ведерко Архимеда», Бруски, деревянная линейка, винт, блоки, клин.

| Рассчитывать и определять скорость при равномерном движении тела. Определять пройденный путь за данный промежуток времени и скорость равномерного движения по графику зависимости пути от времени. Измерять силы динамометром, находить равнодействующую сил, исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Находить центра тяжести тела, понимать условия равновесия тел. Определять и измерять силу Архимеда, атмосферное давление, силу трения, работу. мощность. Понимать условия плавания тел. Измерять КПД наклонной плоскости. |

|

|

| 55 | Скорость. Равномерное движение

| 1 | 16.04 16.04 |

|

|

|

| 56 | Графики зависимости кинематических величин | 1 | 21.04 21.04 |

|

|

|

| 57 | Лабораторная работа №8 Экспериментальное задание 6.1«Измерение средней скорости движения тела» | 1 | 23.04 23.04 |

|

|

|

| 58 | Явление инерции. Масса. Плотность вещества. | 1 | 30.04 30.04 |

|

|

|

| 59 | Сила тяжести. Вес.

| 1 | 05.05 05.05 |

|

|

|

| 60 | Сила упругости.

| 1 |

|

|

|

| 61 | Сила трения. | 1 |

|

|

|

| 62 | Равновесие тел. Центр тяжести тела. Простые механизмы. | 1 | 07.05 07.05 |

|

|

|

| 63 | Давление. Атмосферное давление

| 1 |

|

|

|

| 64 | Закон Архимеда. Условия плавания.

| 1 | 12.05 12.05 |

|

|

|

| 65 | Лабораторная работа № 9 "Измерение архимедовой силы" | 1 |

|

|

|

| 66 | Энергия. Работа. Мощность. КПД

| 1 | 14.05 14.05 |

|

|

|

| 67 | Контрольная работа №5 "Механические явления" | 1 | 19.05 19.05 |

|

|

|

| 68 | Обобщающий урок за курс физики 8 класса

| 1 | 21.05 21.05 |

|

|

|

|

|

7.Приложение

Тест №1по теме «Электростатика»

1.Какая из перечисленных ниже частиц обладает отрицательным зарядом?

А. Атом Б. Электрон В. Протон Г. Нейтрон

2. Какими электрическими зарядами обладают электрон и протон?

А. Электрон- отрицательным, протон- положительным

Б. Электрон- положительным, протон- отрицательным

В. Электрон и протон -положительным

Г. Электрон и протон- отрицательным

Д. Электрон- отрицательным, протон не имеет заряда

3.Какими электрическими зарядами обладают электрон и нейтрон?

А. Электрон- отрицательным, нейтрон - положительным

Б. Электрон- положительным, нейтрон - отрицательным

В. Электрон и нейтрон - положительным

Г. Электрон и нейтрон - отрицательным

Д. Электрон- отрицательным, нейтрон- не имеет

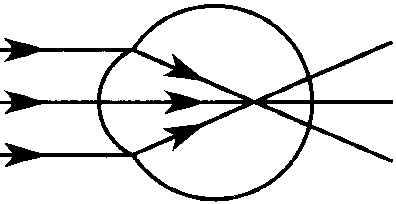

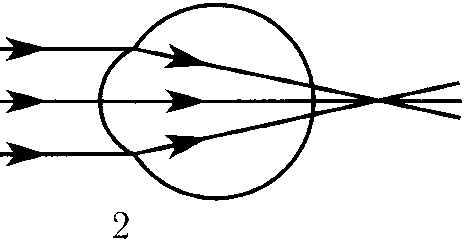

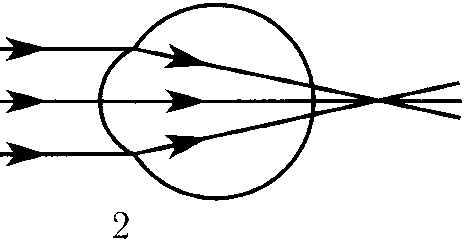

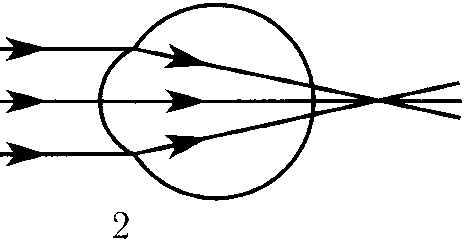

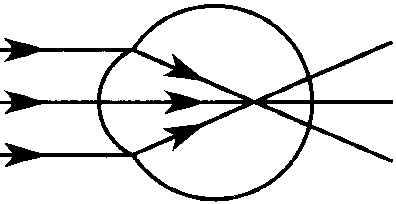

4. На каком из рисунков легкие шарики, подвешенные на шелковых нитях, заряжены одноименными зарядами?

А. 1 Б2 В.3 Г.Такого рисунка нет

5.В ядре атома лития содержится 7 частиц, и вокруг ядра движутся 3 электрона. Сколько в ядре этого атома протонов и нейтронов?

А. 3 протона и 4 нейтрона

Б. 4 протона и 3 нейтрона

В. Только 7 протонов

Г. Только 7 нейтронов

6. Нейтральный атом гелия, потерявший один электрон называется…

А. …молекулой

Б. …ядром атома

В. …положительным ионом

Г. …отрицательным ионом

7.Какое высказывание соответствует планетарной модели атома Резерфорда?

1) ядро положительно заряжено

2) размеры ядра много меньше размеров атома

3) Масса ядра много больше массы всех электронов

А. Только 1 Б. Только 2 В. Только 3 Г. 1, 2 и 3

8.Может ли какая-либо частица иметь заряд, равный...

А) 1/2 заряда электрона?

Б) 1/3 заряда электрона?

В) 1,5 заряда электрона?

Г) 2,5 заряда электрона?

Д) удвоенному заряду электрона?

Рубежная контрольная работа №1 по теме «Электрические явления».

Вариант 1.

Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 30 Ом, если сила тока в проводнике 0,6 А.

Рассчитайте сопротивление никелиновой проволоки длиной 400см и площадью поперечного сечения 0,5мм2.

Лампа работает под напряжением 6,3 В при силе тока 0,5 А. Определите мощность этой лампы.

Проводники сопротивлением 3 Ом и 15 Ом соединены параллельно и включены в цепь с напряжением 45 В. Определите силу тока в каждом проводнике и в общей цепи.

Вариант 2

Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5А, при напряжении 120В.

Рассчитайте сопротивление алюминиевой проволоки длиной 80см и площадью поперечного сечения 0,2мм2?

Напряжение на зажимах генератора 380В, а сила тока в цепи 5А. Определите мощность генератора.

Два проводника сопротивлением 5 Ом и 10 Ом присоединены параллельно к источнику тока напряжением 20 В. Начертите схему соединения проводников. Определите силу тока в каждом проводнике и общую силу тока в цепи.

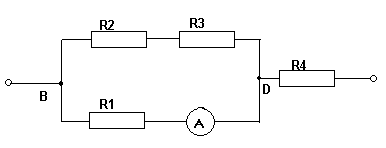

Контрольная работа № 2 по теме «Законы постоянного тока».

Вариант 1.

1.Определите мощность холодильника, рассчитанного на напряжение 220В. и силу тока 0,5А.

2.Чему равно сопротивление никелинового провода длиной 1,5км. и площадью поперечного сечения 2мм2? ( удельное сопротивление никелина 0,40 ).

).

3.Два проводника сопротивлением 20 Ом. и 30 Ом. соединены параллельно и подключены к напряжению 120В. Определите силу тока до разветвления цепи и общее сопротивление участка цепи.

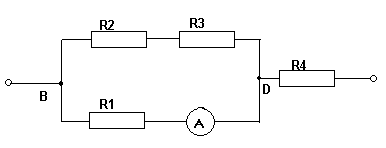

4.По рисунку определите общее сопротивление участков СД и ВД (сопротивление амперметров не учитывайте) показания амперметров А1 и А3, если А2 показывает силу тока I =0,1А.

=0,1А.

Вариант 2.

1.Определите мощность стиральной машины, рассчитанной на напряжение 220В. и силу тока 2А.

2.Длина алюминиевого провода 2км., площадь поперечного сечения его 3мм2.Чему равно сопротивление такого провода? (удельное сопротивление алюминия 0,028

).

).

3.Два потребителя сопротивлением 12 Ом. и 8 Ом. соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24В. Определите силу тока цепи до разветвления и общее сопротивление участка цепи.

4.

Известно, что напряжение на участке ВД равно 6 В, показания амперметра 2А, сопротивление второго, третьего и четвертого проводников соответственно 4 Ом, 2 Ом, 1Ом. Определите чему равно первое сопротивление, сила тока во втором, третьем и четвертом проводниках, напряжение на четвертом проводнике

Тест№2 «Законы постоянного тока»

Вариант 1.

1.Найдите соответствие:

А)сила тока 1)ватт

Б)напряжение 2)ампер

В) сопротивление 3)вольт

Г)мощность 4) ом

Д) работа тока 5)джоуль

2 Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи?

А) A=IUt Б)P=IU В)I=U/R Г)Q=I2Rt

3По какой формуле вычисляется электрическое сопротивление?

А) Q=I2Rt Б)P=IU В)I=U/R Г)R=ρl/S

4.Найти силу тока в участке цепи, если его сопротивление 40 Ом, а напряжение на его концах 4В. Ответ выразите в мА.

А)0,1 мА Б)10мА В)100мА Г)1000мА

5.Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 100 Ом за 20с при силе тока в цепи 20 мА?

А0,8Дж Б)40Дж В)800кДж Г)4кДж

6.От чего зависит сопротивление данного проводника?

А) напряжения Б)силы тока

В) мощности тока В)длины проводника

7. Как изменится электрическое сопротивление резистора, если его провод заменить другим, у которого длина меньше в 2 раза. Площадь сечения и материал проводов одинаковы.

А) увеличится в 2 раза Б)уменьшится в 2 раза

В)увеличится в 4 раза Г) уменьшится в 4 раза

8. В цепь последовательно включены два резистора сопротивлением R1 и R2. По какой из формул можно определить общее сопротивление цепи?

А) R=R1+R2 Б) R=R1R2 В) R=R1R2/(R1+R2).

9. Вычислите сопротивление проводника из нихрома длиной 5м и площадью сечения 0,75 мм2.

А)7,3 кОм Б)0,73 кОм В)0,073 кОм Г)0,0073 кОм

10. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА.

А)0,2625 В Б) 2,625 В В)26,25 В Г)262,5 В

Вариант 2

1. Найдите соответствие

А) сила тока 1)ваттметр

Б) напряжение 2)омметр

В) сопротивление 3)амперметр

Г) мощность 4) вольтметр

2. Какой формулой выражается закон Джоуля-Ленца?

А) A=IUt Б)P=IU В)I=U/R Г)Q=I2Rt

3. По какой формуле вычисляется мощность электрического тока?

А) A=IUt Б)P=IU В)I=U/R Г)Q=I2Rt

4. Сила тока, проходящая через нить лампы, 0,3 А, Напряжение на лампе 6В. Каково электрическое сопротивление нити лампы?

А)2 Ом Б)1,8 Ом В)0,5 Ом Г) 20 Ом

5. Под каким напряжением находится одна из секций телевизора сопротивлением 24 кОм, если сила тока в ней 50мА.

А)1,2 В Б)0,12В В)12В Г)120В

6. От чего не зависит сопротивление данного проводника?

А) удельного сопротивления Б)силы тока

В)площади поперечного сечения В) длины проводника

7. Как изменится электрическое сопротивление резистора, если его провод заменить другим, у которого длина больше в 3 раза. Площадь сечения и материал проводов одинаковы.

А) увеличится в 3 раза Б)уменьшится в 3раза

В)увеличится в 9 раз Г) уменьшится в 9 раз

8. В цепь параллельно включены два резистора сопротивлением R1 и R2. По какой из формул можно определить общее сопротивление цепи?

А) R=R1+R2 Б) R=R1R2 В) R=R1R2/(R1+R2).

9. Рассчитайте сопротивление медного провода, используемого для питания трамвайного двигателя, если длина его провода 5 км, площадь сечения 0,75 мм2.

А)11,3 Ом Б)113,3 Ом В)1,13 кОм Г)0,113 МОм

10.Определите силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100м и площадью сечения0,5мм2 при напряжении 6,8 В.

А) 0,2А Б)2А В)20мА Г)200мА

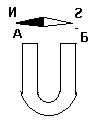

Тест№3 «Магнитные явления»

1.Когда электрические заряды движутся, то вокруг них образуется:

А.электрическое поле;

Б.магнитное поле;

С.электрическое и магнитное поле.

2.Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока?

А.беспорядочно;

Б.по прямым линиям вдоль проводника:

С.по замкнутым кривые, охватывающим проводник.

3.Какие металлы сильно притягиваются магнитом?

А.чугун;

Б.никель;

С.кобальт;

Д.сталь.

4.Когда к магнитной стрелке поднесли один из полюсов постоянного магнита, то южный полюс стрелки оттолкнулся. Какой полюс поднесли?

А.северный;

Б.южный.

5.Стальной магнит ломают пополам. Будут ли обладать магнитными свойствами концы А и В на месте излома?

А.концы А и В на месте излома магнитными свойствами обладать не будут;

Б.конец А станет северным магнитным полюсом, а В – южным;

С.конец В станет северным магнитным полюсом, а А – южным;

6.К одноименным магнитным полюсам подносят стальные булавки. Как расположатся булавки, если их отпустить?

А.будут висеть отвесно;

Б.головки притянутся друг к другу;

С.головки оттолкнутся друг от друга.

7.Как направлены магнитные линии между полюсами дугообразного магнита?

А .от А к Б;

.от А к Б;

Б.От Б к А.

8.Северный магнитный полюс расположен у ……….. географического полюса, а южный – у……………………..

А.……южного,……..северного;

Б.……северного, ………южного.

Вариант 2.

1.К источнику тока с помощью проводов присоединен металлический стержень. Какие поля образуются вокруг стержня, когда в нем возникает электрический ток?

А.электрическое поле;

Б.магнитное поле;

С.электрическое и магнитное поле.

2.Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока?

А.замкнутые кривые, охватывающие проводник;

Б.кривые, расположенные около проводника;

С.окружности.

3.Какое вещество из перечисленных ниже слабо притягивается к магниту?

А.бумага;

Б.сталь;

С.никель;

Д.чугун.

4.Разноименные магнитные полюса………, а одноименные - ………..

А.……притягиваются, …..отталкиваются.

Б.……отталкиваются, ……притягиваются.

5.Концом А стальной палочки прикоснулись к северному полюсу магнита. Будут ли после этого обладать магнитными свойствами концы палочки?

А.не будут;

Б.конец А станет северным магнитным полюсом, а конец В – южным;

С.конец В станет северным магнитным полюсом, а конец А – южным

6.Как направлены магнитные линии между полюсами дугообразного магнита?

А .от А к Б;

.от А к Б;

Б.От Б к А.

7. К концу стального стержня притягиваются северный и южный полюсы магнитной стрелки. Намагничен ли он?

А.намагничен, иначе стрелка бы не притянулась бы;

Б.определенно сказать нельзя;

С.стержень не намагничен, к намагниченному стержню притягивался бы только один полюс.

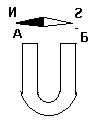

8 . У магнитных полюсов расположена магнитная стрелка. Какой из этих полюсов северный и какой – южный?

. У магнитных полюсов расположена магнитная стрелка. Какой из этих полюсов северный и какой – южный?

А.А – северный, В – южный;

Б.А –южный, В –северный;

С.А – северный, В –северный;

Д.А –южный, В – южный;

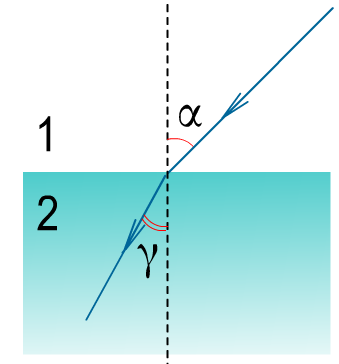

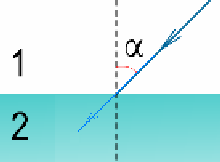

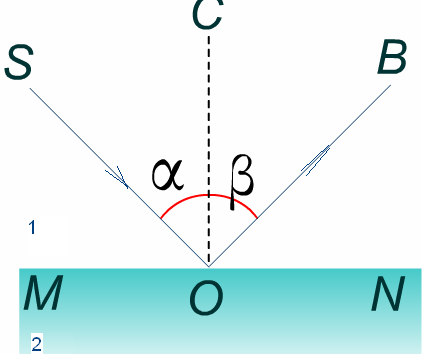

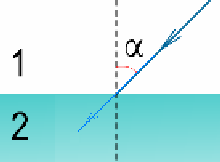

Тест№4 «Оптические явления»

Вариант1

1. Образование полутени объясняется действием ...

А. … закона прямолинейного распространения света

Б. … закона отражения света.

В. …закона преломления света.

Г. . .. всех трех перечисленных законов.

2. Как изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, если человек приблизится к зеркалу на 10 см?

А. Уменьшится на 20 см. В. Уменьшится на 10 см.

Б. Уменьшится на 5см. Г. Не изменится.

3. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от него лучом при увеличении угла падения на 10°?

А. Увеличится на 5°. В. Увеличится на 10°.

Б. Увеличится на 20°. Г. Не изменится.

1

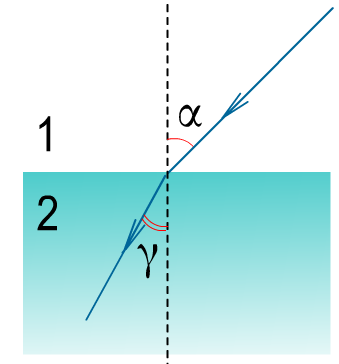

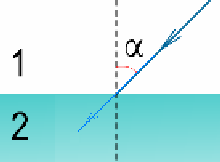

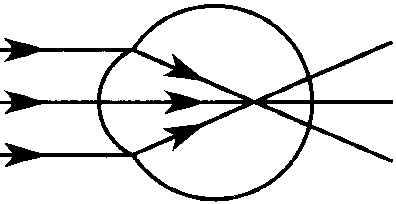

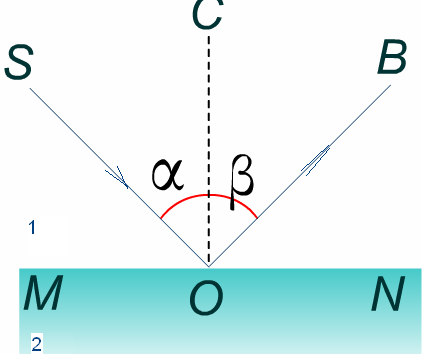

4. На рисунке приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и дальнозоркости. Которая из этих схем соответствует случаю дальнозоркости и какие линзы нужны для очков в этом случае?

А. 1, рассеивающие. Б. 2, рассеивающие.

В. 2, собирающие. Г. 1, собирающие.

5. Какое изображение дает собирающая линза, если предмет находится за двойным фокусом?

А. Уменьшенное, действительное. В. Увеличенное, мнимое.

Б. Уменьшенное, мнимое. Г. Увеличенное, действительное.

6. Какой оптический прибор обычно дает действительное и уменьшенное изображение?

А. Фотоаппарат. Б. Кинопроектор.

В. Микроскоп. Г. Телескоп.

7.

А Б В Г

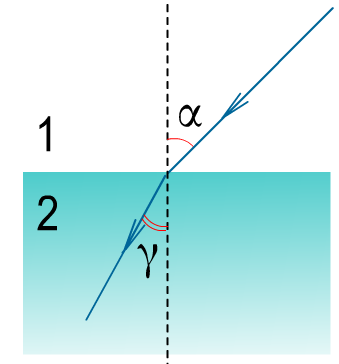

Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. На каком рисунке правильно изображены изменения, происходящие с лучом?

8. Какое изображение получается на сетчатке глаза?

А. Действительное, перевёрнутое.

Б. Действительное, прямое.

В. Мнимое, перевёрнутое.

Г. Мнимое, прямое.

9. Фокусные расстояния линз равны: F1=0,25 м, F 2 =0,05 м, F 3= 0,1 м, F 4=0,2 м. У какой линзы оптическая сила максимальна?

А. 1 В. 3

Б. 2 Г. 4

Вариант2

1. Образование тени объясняется действием ...

А. … закона преломления света. В. … всех трех перечисленных законов

Б. … закона отражения света. Г. . .. закона прямолинейного распространения света.

2. Как изменится расстояние между человеком и его изображением в плоском зеркале, если человек удалится от зеркала на 2 м?

А. Не изменится. В. Увеличится на 4 м.

Б. Уменьшится на 2 м. Г. Увеличится на 2 м.

3. Как изменится угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от него лучом при уменьшении угла падения на 20°?

А. Уменьшится на 10°. В. Уменьшится на 40°.

Б. Уменьшится на 20°. Г. Не изменится.

4. На рисунке приведены схемы хода лучей в глазе при близорукости и дальнозоркости. Которая из этих схем соответствует случаю близорукости и какие линзы нужны для очков в этом случае?

А. 1, собирающие. Б. 2, собирающие.

В. 1, рассеивающие. Г.. 2, рассеивающие.

5. Какое изображение дает собирающая линза, если предмет находится за двойным фокусом?

А. Увеличенное, мнимое. В. Уменьшенное, действительное.

Б. Уменьшенное, мнимое. Г.Увеличенное, действительное.

6. Какой оптический прибор обычно дает действительное и увеличенное изображение?

А. Фотоаппарат. Б. Кинопроектор.

В. Телескоп. Г. Микроскоп.

7.

А Б В Г

Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. На каком рисунке правильно изображены изменения, происходящие с лучом?

8. Какое изображение получается на сетчатке глаза?

А. Действительное, прямое.

Б. Действительное, перевёрнутое.

В. Мнимое, прямое.

Г. Мнимое, перевёрнутое.

9. Фокусные расстояния линз равны: F1=0,25 м, F 2 =0,5 м, F 3= 1 м, F 4=2 м.

У какой линзы оптическая сила минимальна?

А. 1 В. 3

Б. 2 Г. 4

27

.от А к Б;

.от А к Б;

.от А к Б;

.от А к Б;  . У магнитных полюсов расположена магнитная стрелка. Какой из этих полюсов северный и какой – южный?

. У магнитных полюсов расположена магнитная стрелка. Какой из этих полюсов северный и какой – южный?