ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

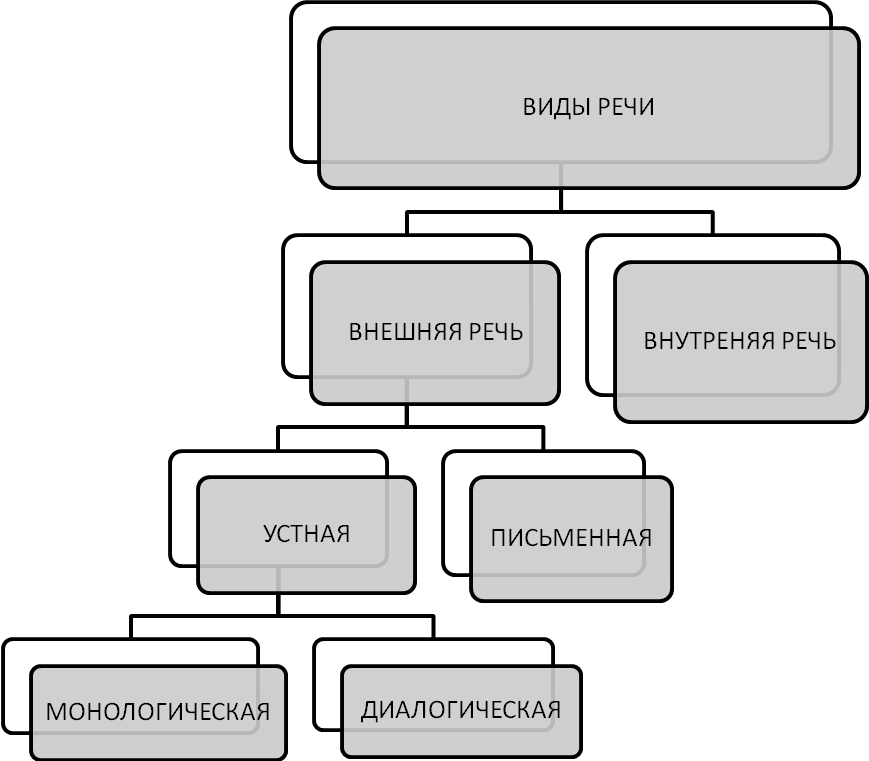

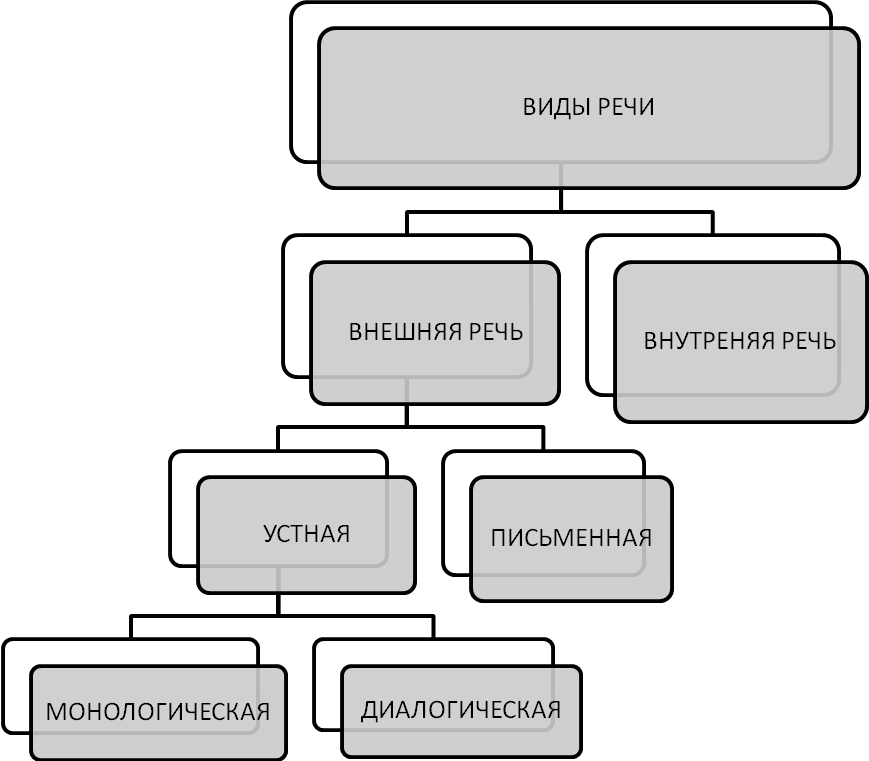

1.1. ВИДЫ РЕЧИ

Речь – деятельность, которая осуществляется человеком посредством языка в целях общения. Цели эти могут быть различными. В одних случаях человеку надо что-то сообщить; в других – что-то спросить или ответить на вопрос; в-третьих, что-то приказать другим, оказать на них воздействие. Обмен мыслями, чувствами, переживаниями между людьми в процессе совместной деятельности является их жизненной потребностью и необходимостью. [15].

Т

аблица № 1 Виды речи.

Различают два вида речи. Внешняя речь, которая в свою очередь делится на устную с двумя ее формами – монологическую, диалогическую и письменную. А так же внутреннюю речь.

Внешняя речь включает в себя устную и письменную речь. Обе формы речи «связаны тысячами переходов друг в друга» [11]. Эту органическую связь между устной и письменной речью психологи объясняют тем, что в основе обеих форм речи лежит также и внутренняя речь, в которой начинает формироваться мысль. Вместе с тем между устной и письменной речью, даже единые по содержанию и словарному составу, имеются существенные различия. Четкая дифференциация этих двух видов речи, понимание существенных различий в их психологической природе является необходимым и непременным условием определения системы работы по развитию как устной, так и письменной речи учащихся.

Речь устная — вербальное (словесное) общение при помощи языковых средств, воспринимаемых на слух. Устная речь характеризуется тем, что отдельные компоненты речевого сообщения порождаются и воспринимаются последовательно. [15].

Подлинная устная речь создается в момент говорения. По определению В.Г. Костомарова, «устная речь – это речь говоримая, что предполагает наличие словесной импровизации, которая всегда имеет место в процессе говорения – в большей или меньшей степени». [21]

В наше время устная речь «не только перегнала письменную по возможностям фактического распространения, но и приобрела перед ней важное преимущество – моментальность, или, как сейчас говорят, сиюминутность передачи информации, что крайне важно для стремительных темпов и ритмов XX в.. Кроме того, устная речь приобрела другое качество: способность фиксироваться, консервироваться, сохраняться и воспроизводиться» [21].

Устная речь включает в свою очередь диалогическую и монологическую. Диалог – это непосредственное общение двух и более человек.

Диалогическая речь – это речь поддерживаемая; собеседник ставит в ходе ее уточняющие вопросы, подавая реплики, может помочь закончить мысль (или переориентировать ее). Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог имеет тематическую направленность.

Монологическая речь – длительное, последовательное, связное изложение системы мыслей, системы знаний одним человеком. Она также развивается в процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог непрерываем, поэтому активное, экспрессивно-мимическое и жестовое воздействие оказывает выступающий. В монологической речи, по сравнению с диалогической, наиболее существенно изменяется смысловая сторона. Монологическая речь – связная, контекстная. Ее содержание должно, прежде всего, удовлетворять требованиям последовательности и доказательности в изложении. Другое условие, неразрывно связанное с первым, - грамматически правильное построение предложений.

Монолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд требований к темпу и звучанию речи.

Содержательная сторона монолога должна сочетаться с выразительной. Выразительность же создается как языковыми средствами (умение употребить слово, словосочетание, синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно передают замысел говорящего), так и неязыковыми коммуникативными средствами (интонацией, системой пауз, расчленением произношения какого-то слова или нескольких слов, выполняющим в устной речи функцию своеобразного подчеркивания, мимикой и жестикуляцией).

Устная речь освобождает собеседников от необходимости использовать развернутые формы речи. В распоряжении собеседников имеется целая гамма выразительных средств (мимика, жесты, интонация), посредством которых передается то, что не доказывается словами. Это обычно свернутая форма речи.

В устной речи разговор между собеседниками осуществляется в непосредственном общении. Письменная речь предполагает опосредованное общение, поскольку возможный адресат здесь отсутствует.

Речь письменная - вербальное (словесное) общение при помощи письменных текстов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и непосредственным (обмен записками во время заседания). Речь письменная отличается от речи устной не только тем, что использует графику, но и в грамматическом (прежде всего синтаксическом) и стилистическом отношениях — типичными для письменной речи синтаксическими конструкциями и специфичными для нее функциональными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-структурная организация, которой необходимо специально овладевать, и отсюда — особая задача обучения письменной речью в школе. Поскольку текст письменной речи может быть воспринят одновременно или, во всяком случае, большими «кусками», восприятие письменной речи во многом отличается от восприятия устной речи. [11.].

В психологическом отношении письменная речь существенно отличается от устной. Пишущий, в отличие от говорящего, не видит своего собеседника, его жестов и выражения лица, не слышит его высказываний. Он может только мысленно представить себе собеседника, возможные вопросы и в соответствии с этим строить свою речь, излагать свои мысли. [15].

В письменной речи нельзя дополнить слово жестом, заменить слово указанием на непосредственно воспринимаемый предмет. Письменная речь по сравнению с устной гораздо меньше интонирована, поэтому она более развернута и вместе с тем обычно грамматически более правильно построена и более связная. Письменная речь считается гораздо более сложной формой речи, чем устная, так как состоит из умения письменно излагать свои мысли и из умения воспринимать и понимать изложенное в письменной форме.

Особый вид речи представляет собой внутренняя речь или речь про себя. Внутренняя речь это различные виды использования языка (точнее, языковых значений) вне процесса реальной коммуникации.

Выделяют три основных типа внутренней речи:

внутреннее проговаривание - «речь про себя», сохраняющая структуру внешней речи, но лишенная фонации, т. е. произнесения звуков, и типичная для решения мыслительных задач в затрудненных условиях;

собственно речь внутренняя, когда она выступает как средство мышления, пользуется специфическими единицами (код образов и схем, предметный код, предметные значения) и имеет специфическую структуру, отличную от структуры внешней речи;

внутреннее программирование, т. с. формирование и закрепление в специфических единицах замысла (тина, программы) речевого высказывания, целого текста и его содержательных частей (А. Н. Соколов; И. И. Жинкин и др.). В онтогенезе внутренняя речь формируется в процессе интериоризации внешней речи.[5]

Внутренняя речь служит не для общения с другими людьми, а для целей собственно мыслительной деятельности, она осуществляется без громкого произношения, то есть характеризуется скрытой артикуляцией речевых звуков. Внутренней речью человек пользуется для обдумывания своих мыслей, того, что он хочет сказать, написать или просто уяснить для себя, она кратка, лаконична и не обязательно грамматически правильно построена. Внутренняя речь отлична от внешней не по своей природе, а по строению. Внутренняя речь является словесной формой внутренней работы мысли. [12].

Речевое общение (коммуникация) представляет собой вид деятельности, цель которой – обмен мыслями, установление взаимопонимания. Предложение – минимальная единица общения, а общаются, строго говоря, объединением этих единиц – высказываниями. Каждое из предложений в речи находится в определенных связях с другими предложениями.

Речь обладает свойством связности, конкретности, что и определяет её точный и конкретный смысл, её понятность. Следовательно, и овладение речью предполагает использование этим её свойством в составе высказываний в виде контекстно обусловленных реплик, диалога, монолога. [17].

В.И.Чернышев выделил основные направления в работе над речью детей: «...школа должна развивать речь. Это строго нужно отличить от понятия выработать, упорядочить речь. Выработка, упорядочение речи действительно есть дело грамматики и стилистики» [36].

В данном случае В.И.Чернышев развивал мысли, высказанные до него многими методистами, в частности К.Д.Ушинским, который писал об обязанности наставника «исправлять и пополнять словесный запас дитяти. [35].

В школе, в процессе игровой деятельности, развиваются все функции речи, но особое значение в этот период приобретает речь как средство приобретения и передачи информации, речь как средство воздействия на товарищей и взрослых.

Не у всех детей с неполноценным слухом речь развивается правильно. Значительная часть слабослышащих детей обладает полноценной речью и обучается в массовой школе. Учащиеся школы слабослышащих детей встречают немало затруднений, связанных со свободным общением. Даже сравнительно небольшая недостаточность функции слухового анализатора, то есть ограниченные возможности восприятия, может послужить препятствием к нормальному развитию речи, а, следовательно, и словесного мышления. [9].

Активная роль слабослышащего ребенка нередко производит более благоприятное впечатление, нежели его способность понимать речь окружающих. Это кажущееся несоответствие между активной и пассивной речью становится понятным, если учесть разницу в условиях самостоятельного пользования речью, с одной стороны, и понимания чужой речи с другой. Слабослышащий ребенок, располагающий лишь ограниченным запасом слов, при недостаточном овладении грамматическим строем языка мобилизует все свои речевые возможности для того, чтобы выразить свою просьбу, желание, вопрос. Хотя бы неточно, он может выразить свою мысль отдельными словами или предложениями. Если он не знает слово, полностью соответствующее тому значению, которое хочет выразить, то он пользуется словами, близкими по смыслу. В других случаях он правильно подбирает слова, но произносит их с искажением. А так как ребенка обычно слушают лица, уже владеющие речью, то они имеют возможность понять его неполноценную речь, сообразуясь с ситуацией, контекстом. [6].

Задача педагогов как можно полнее развить разговорно-обиходную и описательно-повествовательную речь, развивать элементы повествования, которые предполагают наличие у детей умения связно передать определенный ход событий, понять и передать сообщения и рассказы на бытовые темы, события из личной и общественной жизни. [10]

Для школ слабослышащих детей особое внимание уделяется усвоению устной формы общения. Некоторые учителя считают, что обучение устной речи необходимо строить на усвоении тематических диалогов. Но проверка знаний и речевых навыков показывают, что дети под руководством учителя заучивают несколько десятков фраз. Такой подход к решению задач по развитию речи неправильный. [18].

Речь - это процесс использования языка для общения, реальный процесс оперирования языком, а язык - это система знаков и правил их преобразования. Речь становится средством анализа и синтеза, сравнения и обобщения предметов и явлений действительности.

Формирование у слабослышащих учащихся навыков и умений владения речью может происходить только на основе речевой практики, в процессе интериоризации речевых структур, преобразования внешней речи во внутреннюю. [23] Лишь благодаря функционированию механизмов внутренней речи высказывание может приобрести коммуникативную направленность. Письменная речь в условиях обучения слабослышащих детей может быть использована как «обходной» путь, как одно из важнейших средств, способствующих формированию механизмов внутренней речи и словесного мышления. [19].

1.2. ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ

Деятельность – специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и образование. В отличие от действий животного, деятельность человека предполагает определенное противопоставление субъекта и объекта деятельности: человек предполагает себе объект деятельности, как материал, который сопротивляется воздействию на него человека и должен получить новую форму и свойства, превратиться из материала в продукт деятельности. [15].

Всякая деятельность включает в себя цель, средства, результат и сам процесс деятельности, и, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности является ее осознанность. Деятельность является движущей силой общественного прогресса и условием самого существования общества. Вместе с тем история культуры показывает, что деятельность как таковая не является исчерпывающим основанием человеческого существования. Если основанием деятельности является осознанно формулируемая цель, то основание самой цели лежит вне деятельности, в сфере человеческих идеалов и ценностей.

Б.Г. Ананьев, А.А.Бодалев, Л.С.Выготский, С.А.Зыкова, А.Г.Зикеев определяют значение важного вида человеческой деятельности – игра. В игре ребенок получает разнообразную информацию, формируется его мыслительная деятельность, развиваются человеческие эмоции, социальное поведение. [14].

В развитие детей особенно значима игровая деятельность для развития всех психических процессов и формирования навыков поведения и речевого общения.

Таблица № 2 Виды игровой деятельности.

|

| П рактические рактические |

|

|

| С ловесные ловесные |

|

|

|

| Использование диалога в игровой деятельности, заучивание игровых фраз, скороговорки, знакомство с инструментами и их названиями |

| Речевые игры, игры на пополнение словарного запаса, дидактическая игра, загадки, подвижные игры со словами, пальчиковая гимнастика, лексико-грамматические упражнения на определение признака предмета. |

| Сюжетные и предметные картинки, атрибуты используемые в играх, ребусы, шарады, кроссворды, настольные игры |

Таблица № 3 Виды игровой деятельности.

|

| Виды игровой деятельности. |

|

| Сюжетно-ролевая игра Игры, в которых дети подражают бытовой, трудо-вой и общест-венной деятель-ности взрослых, например, игры в школу, дочки-матери, магазин, железную доро-гу. Сюжетно-ро-левая игра по форме и содер-жанию коллек-тивная. В этой игре дети игра-ют все вместе а не рядом. В неё можно играть при наличии партнера по иг-ре. |

| Подвижные игры Для проведения подвижных игр необходимо боль-шое пространство. Это может быть спортивная пло-щадка, ровная открытая поверх-ность, спортив-ный зал. и т.д. Как и все виды игр подвижные игры имеют свою структуру: прави-ла игры, содержа-ние и подведение результата игры. |

| Дидактические игры Игры специально разрабатываемые для детей, для развития тех или иных психических качеств и свойств (памяти, речи, внимания). Отличительной осо-бенностью дидакти-ческих игр является наличие игровой си-туации, которая обычно используется в качестве основы метода: речевые иг-ры, игры на развитие логического мышле-ния, игры на разви-тие познавательных способностей, игры на формирование понятий.

|

| Настольные игры Игры,разработанные для развития у детей комму-никативных навыков, пополнение словарного запаса, логического мышления. Настольные игры можно проводить при наличии группы детей. |

В играх дети усваивают правила поведения в школе и в семье, знакомятся с общественными отношениями, формируются навыки коллективной деятельности, общения со взрослыми и друг с другом. В игровой деятельности у школьников возникает мотивация вступать в речевой контакт и вести разговор с другими участниками, внимательно слушать, использовать выразительную мимику, необходимые естественные жесты для более живого выражения мыслей, ведения диалога. Дети в игре начинают осознавать особенности своей речи, свои речевые трудности и ошибки. Появляется желание говорить более четко, внятно. Приходит осознание состояния собственной речи и других учащихся в ходе общения. В процессе игры развивается умение вступать в разговор, знание правил речевого поведения, умение участвовать в общении с несколькими собеседниками в совместной деятельности или в различных жизненных ситуациях. Все игровые и коммуникативные умения у детей с нарушенным слухом не формируются самостоятельно без специального, коррекционного обучения [2]. Как указывается в исследованиях Р.М.Боскис, Л.С.Выготский, Г.А.Зикеева, С.А.Зыкова, К.Г.Коровина, для расширения умственного кругозора, для развития умения общения с окружающими, усвоения опыта социальных отношений и дальнейшей адаптации среди слышащих необходимы благоприятные условия воспитания и целенаправленная коррекционная работа с ребенком, как в семье, так и в школе. В современной специальной школе II вида игровой процесс направлен на развитие потенциальных возможностей личности каждого ученика расширение, обогащение индивидуального опыта ребенка в познании окружающего мира и человеческих отношений. Одно из направлений социализации – личностно-ориентированное воспитание неслышащего. Без осознания себя как личности, без понимания своих отношений с окружающими, без сформированности своей жизненной позиции, правил поведения и речевого общения в обществе невозможна социальная адаптация учащихся с нарушенным слухом [7].

Своеобразие и развитие речи детей с нарушениями слуха

Одной из задач школ II вида является формирование и коррекция словесной речи учащихся на основе развития сохранной слуховой функции с целью использования слуха во внеурочное время. Полное представление о состоянии слуха учащихся и практическом использовании слуха в обучении дают научные исследователи Л.В. Нейман [26] Р.М.Боскис [8] классификации которых носят медико-педагогический характер. Основной целью медико-педагогической классификации является определение уровня сохранности слуха у учащихся с нарушением слуховой функции, выяснение возможности использования слухового восприятия в педагогическом процессе и развитие его с помощью специальных упражнений [22].

Представление о причинах нарушений слуха имеет большое значение для характеристики особенностей развития детей, выявление степени негативного влияния снижения слуха на психическое развитие, оценки состояния речи. Учет причин снижения слуха также необходим при определении педагогических мероприятий и прогнозировании эффективности коррекционной работы.

Уровень владения языком, разновидностями речевой деятельности для слышащего ребенка определяется его активностью и степенью воздействия на процесс формирования его речи со стороны окружающих. Поэтому в семейном и общественном воспитании детей развивающихся нормально, используют различные средства, стимулирующие, ускоряющие этот процесс. Что же касается слабослышащих детей с глубоким речевым недоразвитием, то такие средства воздействия при формировании их речи, являются основными. Требуется специальная научная разработка, приведение их в методическую систему, обеспечивающую развитее речи, всех ее сторон, компонентов, функций и форм в определенной последовательности и взаимосвязи. В специально создаваемой для слабослышащих детей в речевой среде языковой материал должен быть представлен в упорядоченном, систематизированном виде. Вся организация процесса овладения языковым материалом должна быть направлена на то, чтобы создать активные условия его усвоения и тем самым сформировать механизмы, обеспечивающие самостоятельную речевую деятельность. [3].

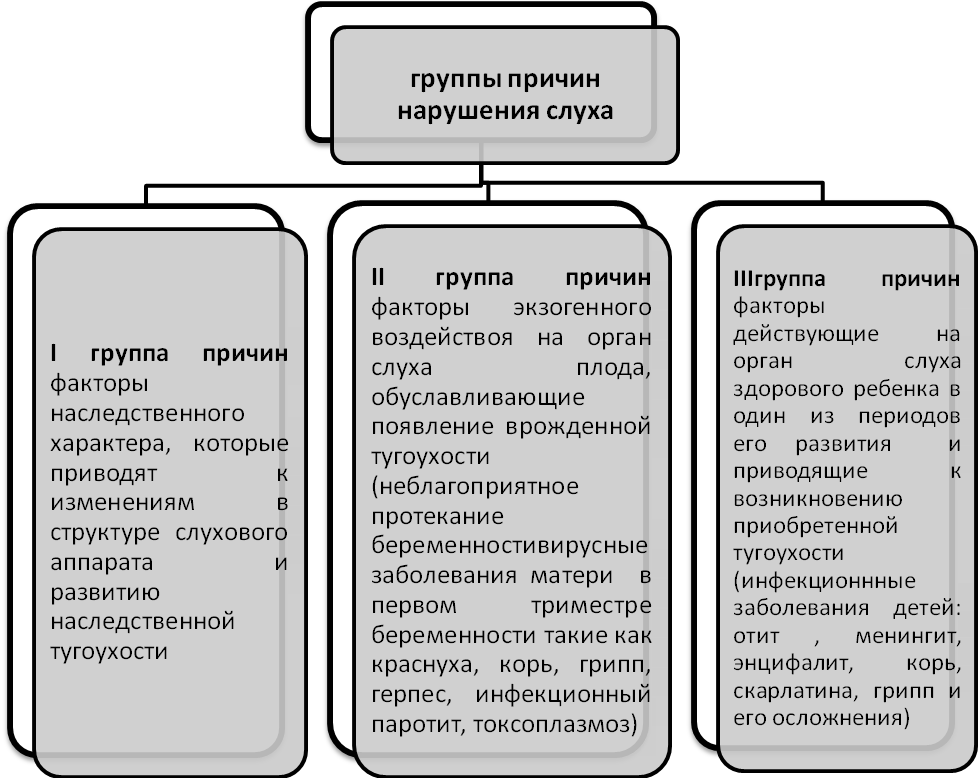

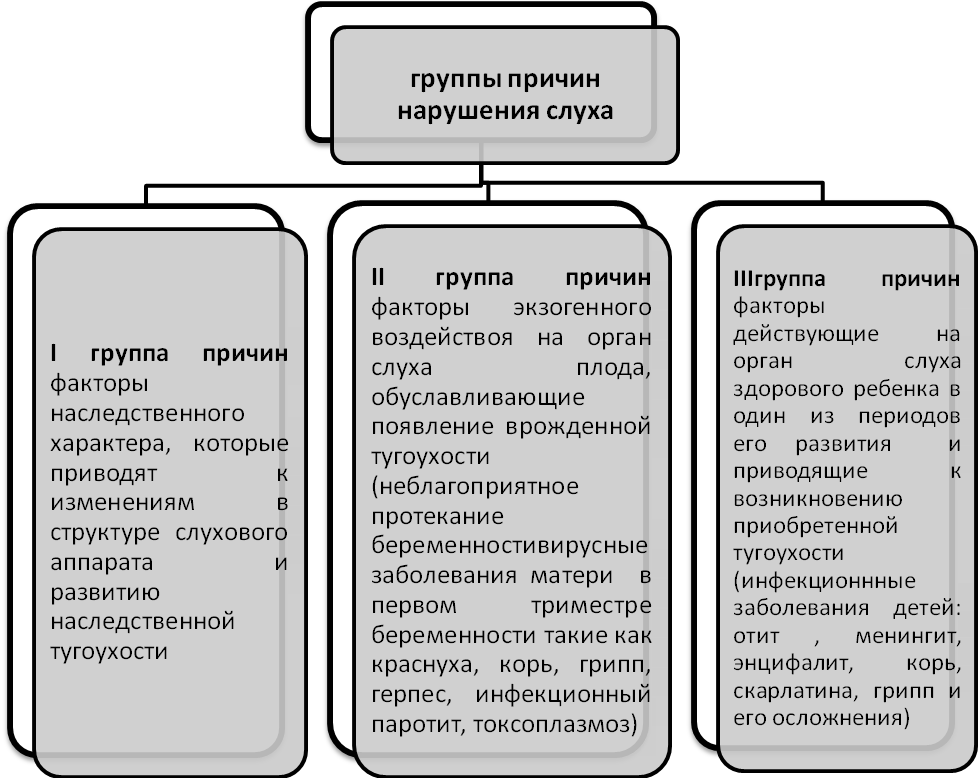

Существуют различные взгляды на определение причин нарушения слуха. В настоящее время наиболее часто выделяются три группы причин и факторов, вызывающих патологию слуха или способствующих ее развитию [30].

Таблица № 4 Причины нарушения слуха.

Профессор Ф. А. Рау установил следующие соотношения влияния нарушений слуха на развитие связной речи [32].

Таблица № 5 Соотношения влияния нарушений слуха на развитие связной речи.

| Возраст | Нарушение речи |

| 1,5 – 2 года | Теряют зачатки речи за 2 – 3 месяца и становятся немыми |

| 2 – 4 – 5 лет | Речь сохраняется в течение от нескольких месяцев до года, но затем распадается; к ДОУ остается несколько едва понятных слов. |

| 5 – 6 лет | В редких случаях теряют речь совсем. |

| 7—11 лет | Речь не теряется, но голос приобретает неестественный характер, нарушается интонация, словесное ударение, темп речи становится быстрым. Словарь оказывается ограниченным (не хватает слов, выражающих абстрактные понятия; предложения употребляются главным образом простые) |

| 12 – 17 лет | Речь сохраняется полностью, но теряется ее благозвучность и внятность. |

Интересно и важно следующее мнение профессора Ф. А. Рау и профессора М. Зеемана, которое сводится к следующему: если тяжелая тугоухость возникает, когда ребенок уже умеет читать и писать, угрозы развитию речи нет, но все, же могут наступить различные тяжелые нарушения произношения. Все вышеизложенное говорит о том, что снижение слуха оказывает отрицательное влияние на развитие речи ребенка. [31]

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на развитие речи ребенка, можно выделить следующие:

а) степень снижения слуха — чем хуже ребенок слышит, тем хуже он говорит;

б) время возникновения нарушения слуха — чем раньше оно возникло, тем тяжелее расстройство речи;

в) условия развития ребенка после возникновения поражения слуха — чем раньше принимаются специальные меры для сохранения и воспитания нормальной речи, тем лучше результаты;

г) общее физическое и психическое развитие слабослышащего ребенка — ребенок физически крепкий, психически полноценный, активный будет обладать более развитой речью, чем физически ослабленный, пассивный и психически неполноценный [27].

Все это говорит о том, что речь детей, страдающих тугоухостью с раннего возраста, начинает развиваться с запозданием и с более или менее значительными искажениями.

В исследованиях психологов Л.С.Выготского, П.Л.Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Ю.Эльконина, сурдопедагогов А.И.Дьячкова, С.А. Зыкова, Т.С.Зыковой, С.Н. Марциновской определяется роль игровой деятельности в развитии человека, и разрабатываются педагогические технологии и методы воспитания учащихся с недостатками слуха в коммуникативной и игровой деятельности в условиях дидактической коммуникативной системы специальной школы II вида. [16]

Особую роль в развивающем обучении и воспитании глухих и слабослышащих имеет речевая деятельность. Речевое недоразвитие отрицательно влияет на развитие всех психических процессов детей, что способствует своеобразию их речевой деятельности. В современной специальной педагогике большое внимание уделяется формированию речи ребенка в процессе общения. Организуется сотрудничество воспитанников в совместной творческой и игровой деятельности. Такой подход позволяет детям усваивать нравственные понятия, правила социального поведения и культуру речевого общения [33].

Школьники с нарушением слуха и, как следствие, своеобразным развитием всех психических процессов, особенно речи, не получают достаточного социального опыта прежде всего из-за трудностей общения с окружающими детьми и взрослыми. Из-за дефекта слуха и недоразвития речи младших школьников характерно неадекватное отношение к себе и к окружающим. Отмечается неумение правильно реагировать на замечание, вступать в общий разговор, выражать свои чувства и мысли, реагировать на эмоции других. Трудности общения снижают у школьника потребность в коммуникативной деятельности, способствуют формированию душевной замкнутости, снижают адаптацию в обществе. [28]

Исследования проблемы развития речи и речевого общения неслышащих и слабослышащих показывают, что у младших школьников с недостатками слуха наблюдаются нарушения произношения, ограничения словаря, несформированность фразовой речи. При качественном анализе словаря учащихся с нарушением слуха младшего школьного возраста обнаруживаются глубокие отклонения от нормальной речи. Чаще всего эти отклонения выражаются в различных замещениях нужного названия другим словам, с другим значением. Это могут быть замены названия одного предмета названием другого предмета из той же или близкой ситуации, смешение общих и частных понятий, смешение названий действий и предметов и др. (например, вместо будка - «собака», вместо дерева - «ива», вместо копает - «лопата»). Название определенных значений слов, их семантическая и фонетическая аморфность приводят к тому, что дети с нарушением слуха легко переносят значение данного звукового комплекса с объекта на действие или на всю ситуацию. Естественно, отсутствие точного значения, «подвижность» семантики не только делает слово непригодным для коммуникации, но и лишает его тех специфических признаков, на основе которых у нормального слышащего ребенка постепенно вырабатывается «константность» значений, грамматическое отношение к слову [24].

Наряду с искаженным произношением и своеобразным их употреблением в речи у детей с нарушениями слуха наблюдаются существенные недостатки в грамматическом оформлении высказываний. Для детей с нарушениями слуха, только начинающих усваивать язык, характерно употребление отдельных слов вместо предложений, например: «Вова. Мячик. Тол (стол). Вова. Мячик. Упал. Циты (цветы) Ручка». Эти особенности грамматического строя отражаются на их высказываниях, делают их речь непонятной и недоступной для окружающих. Кроме того, отмечаются трудности восприятия устной речи, непонимание многих слов, нарушение общения со сверстниками и близкими. Изучение уровня культуры речевого общения слабослышащих учащихся 1 – 2-х классов (методика М.Е.Львовой) показывает, что в разных классах от 60 до 70% школьников затрудняются в общении с окружающими, в речевом этикете. Трудности связаны как с речевым недоразвитием, так и с отсутствием культуры общения, и прежде всего в семье. Дети порой не знают, как надо приветствовать своих близких утром и вечером. Некоторые школьники хотя и знают, но до 60% дети забывают фразы речевого этикета. Утром приветствуют своего учителя 90% младших школьников, с товарищами же здороваются 30-40%. До 70% учащихся 1 – 2-х классов не знают, как надо обратиться с просьбой об оказании той или иной помощи или услуги. За подарок умеют поблагодарить 70% первоклассников, 80% детей не умеют извиниться, не знают, как правильно ответить на просьбу, и т.д. у младшего школьника отмечаются трудности вхождения в коллектив учащихся, в усвоении правил игры, распределения тех или иных социальных ролей [25].

гровая

гровая

рактические

рактические ловесные

ловесные