МИНОБНАУКИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра педагогики и психологии образования

44.03.02 Психолого-педагогическое образование:

Психология и социальная педагогика

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ.

современные представления о психических функциях.

Выполнила:

Буляева Екатерина Евгеньевна

(ФИО студента)

Группа ПО-21

Курс 4 форма обучения очная

Абакан, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…3

ГЛАВА 1. Теоретические основы и практическое знание нейропсихологии……………………………………………………...…6

История формирования и развития в жизнедеятельности человека…………………………………………..............................................6

1.2. Предмет и задачи нейропсихологии………………………………………...9

1.3. Основные методы и направления нейропсихологии………………..……12

ГЛАВА 2. РОЛЬ ВЫШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА……………………………………14

2.1. Высшие психические функции человека как основной предмет нейропсихологии…………………………………………………………..……14

2.2. Физиологические функции как основа высших психических функций…………………………………………………………………………..17

2.3. Современные представления о высших психических функциях………...20

Заключение………………………………………………………………...22

Библиографический список………………………………………24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………………………………26

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………………………………27

ПРИЛОЖЕНИЕ 3………………………………………………………………29

ВВЕДЕНИЕ

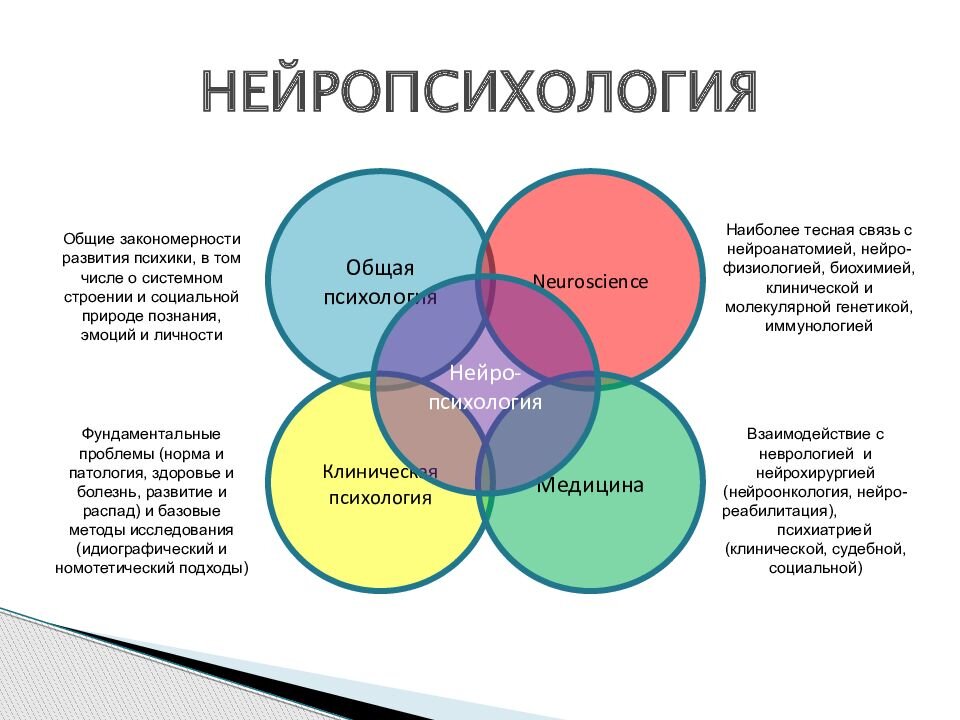

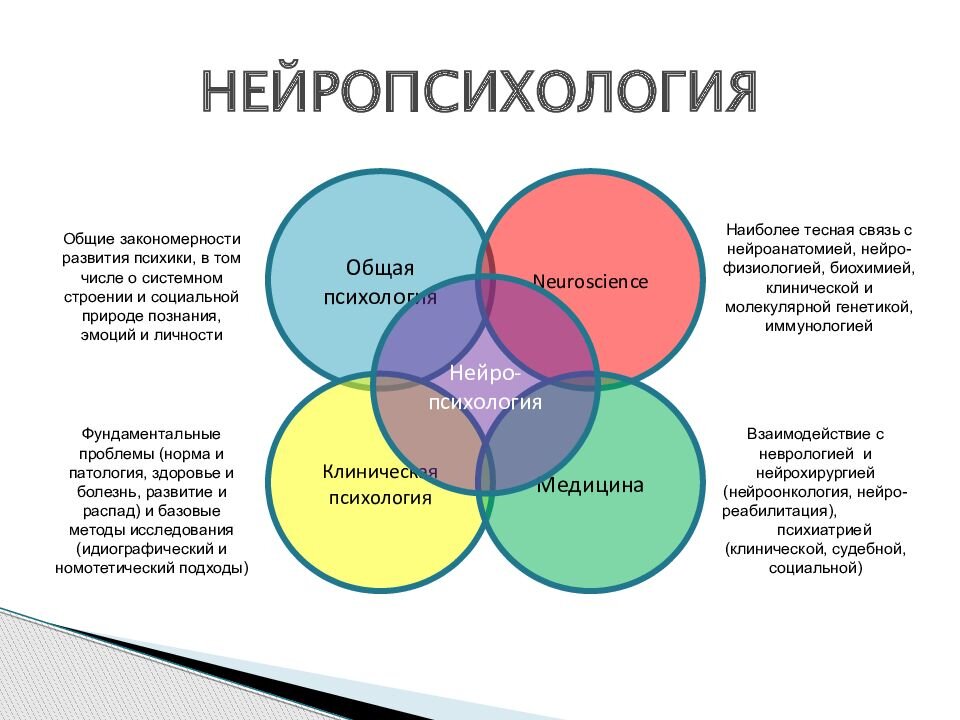

Н ейропсихология возникла на границе таких наук, как психология, медицина и физиология, с целью изучения мозговых механизмов психической деятельности на материале единичных поражений мозга.

ейропсихология возникла на границе таких наук, как психология, медицина и физиология, с целью изучения мозговых механизмов психической деятельности на материале единичных поражений мозга.

Рисунок 1

Мозг как орган психического процесса в современном обществе стал центром научных интересов ряда дисциплин. Однако только нейропсихология впервые сделала своей целью научного исследования изучение места отдельных систем головного мозга в осуществлении психической деятельности.

Нейропсихология на современном этапе развития общества – это интенсивно развивающаяся отрасль психологической науки, где идет непрерывное накопление новых знаний, новых фактов, что связано, в первую очередь, с огромными успехами в нейрохирургии. Для построения теоретических моделей нейропсихологии применяется комплексный характер знаний. Он определяется целостной, многоплановой направленностью основной проблемы нейропсихологии – «мозг как субстрат психических процессов». Эта проблема является трансдисциплинарной и прогресс ее решения возможен при наличии общих усилий многих наук, в том числе и нейропсихологии, рассматриваемой в данном исследовании.

Функциональная система является сложным динамическим целым, в котором конечная постоянная цель происходит при помощи изменчивой системы ее составляющих частей. Такая сложная функциональная система не может быть локализована в каком-то определенном участке мозга. Она должна осуществляться целым комплексом совместно работающих зон.

Даже простые психические процессы являются сложными по строению функциями, которые включают в себя большое количество звеньев, и они не могут быть локализованы в узко ограниченном участке мозга.

Поднимается иная задача в науке, как данная функциональная система размещена по аппаратам коры головного мозга. При сбое конкретного ограниченного участка мозга соответственно будет страдать не одна функция, а все функциональные системы, в жизнедеятельности которых принимает участие данный пострадавший участок. Одна и та же функциональная система – акт письма, чтения может пострадать при поражении различных участков мозга. Например, письмо включает в свой состав слуховой, кинестетический и артикуляционный, зрительный анализ исполнения двигательных программ. Наибольшая распространенность и объемность в нейропсихологии локальных поражений ВПФ объясняется тем, что они являются самыми частыми, а их последствия наиболее наглядными.

Актуальность проблемы исследования определяется тем, что в современных условиях развития общества на примере поражения какого- либо участка мозга можно объективно, на основании визуального осмотра понять, какая именно функция оказывается поврежденной или вообще утерянной.

Новизна работы заключается в том, что данная тема, в интересующем нас аспекте, недостаточно полно освещена в литературе.

Объект исследования: нейропсихология как отрасль психологической науки.

Предмет исследования: высшие психические функции (ВПФ) человека как основной предмет нейропсихологии.

Цель исследования: рассмотрение теоретических основ и практического значения нейропсихологии, выявление роли высших психических функций в жизни и деятельности человека как личности.

Задачи исследования:

изучить предмет и задачи нейропсихологии;

рассмотреть основные методы и направления нейропсихологии;

проследить историю формирования и развития нейропсихологии в нашей стране и за рубежом;

исследовать высшие психические функции человека как основной предмет нейропсихологии;

определить степень разработки проблемы физиологических функций как основы высших психических функций;

проанализировать современные представления о высших психических функциях.

ГЛАВА 1. Теоретические основы и практическое знание нейропсихологии

История формирования нейропсихологии и развития в жизнедеятельности человека

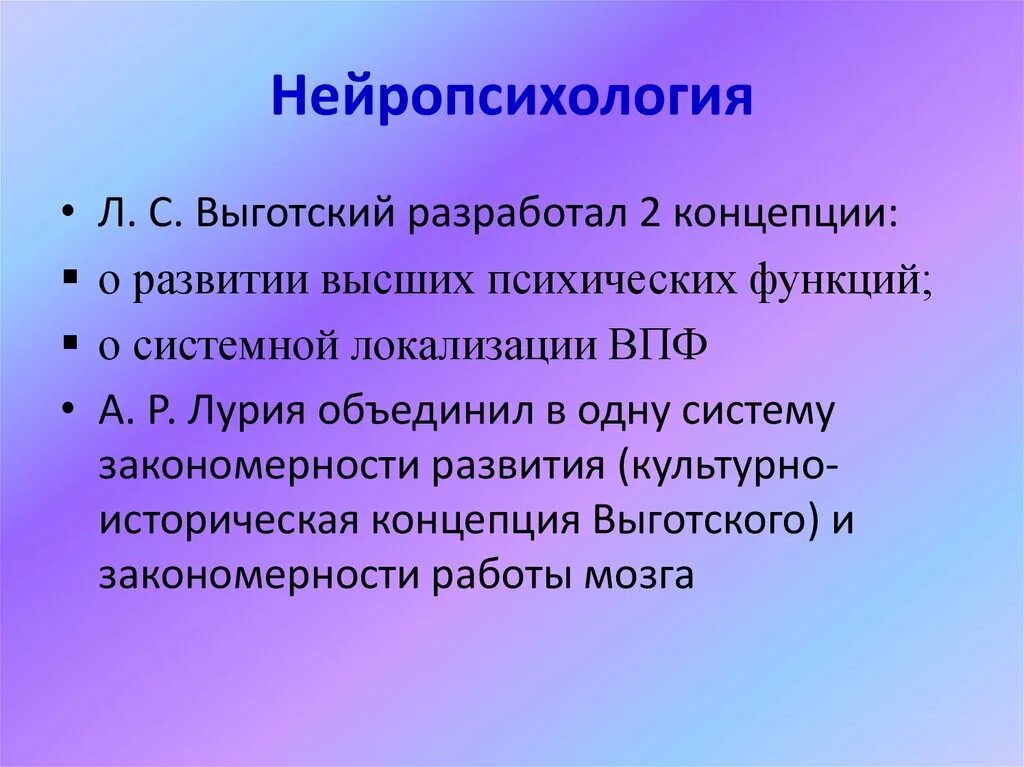

В 20-е годы XX столетия первым проводить нейропсихологические исследования стал известный советский психолог Л. С. Выготский. Несмотря на это основная заслуга возникновения нейропсихологии как самостоятельной науки принадлежит советскому психологу и врачу - невропатологу А. Р. Лурия. Работы Л. С. Выготского в области нейропсихологии были продолжением его личных общепсихологических исследований. На базе исследования различных форм психической активности ему удалось сформулировать основополагающие теории:

1) о развитии высших психических функций;

2) о смысловом и системном строении сознания [14].

Рисунок 2

Первоначальные работы Л. С. Выготского по нейропсихологии, проходившие совместно с А. Р. Лурия, были посвящены системным поражениям психических процессов, которые возникают в результате разрушения отдельных участков коры головного мозга, и их индивидуального течения у ребенка и взрослого человека.

Исследования Л. С. Выготского с 1934 по 1956 год дали толчок формированию нейропсихологических путей компенсации поражений психических функций, которые возникают при единичных поражениях головного мозга. Психолог впервые высказал гипотезу о том, что головной мозг человека имеет новый принцип образования функций, который он обозначил как принцип «экстракортикального» создания психических процессов, происходящий при помощи орудий, знаков и прежде всего развития языковой активности.

По мнению Л. С. Выготского, в процессе исторической жизни возникают формы социального поведения, приводящие к развитию в коре головного мозга человека новых «межфункциональных отношений». Эти отношения делают возможным формирование высших форм психической деятельности без существенных морфологических изменений самого головного мозга, что «человеческий мозг, по сравнению с животным, отличается новым локализационным принципом, благодаря этому он и стал мозгом человека, органом человеческого сознания». Это стало одним из самых основополагающих утверждений советской нейропсихологии.

На основании данных работ Л. С. Выготским были обозначены принципы размещения высших психических функций человека. Позднее, в 1972 году, эту идею о новых «функциональных органах» начал развивать другой советский психолог А. Н. Леонтьев.

Представляет важность также положение об изменяющемся значении мозговых зон в ходе прижизненного развития психических функций. Психолог пришел к выводу о последовательном, поступательном развитии высших психических функций человека и последовательном прижизненном изменении их мозговой организации. Происходит это вследствие изменения «межфункциональных» отношений как главной закономерности психического развития. Наблюдая над процессами психического развития ребенка. Л. С. Выготский сформулировал концепцию о разном влиянии очага поражения мозга на высшие психические функции у ребенка и взрослого человека [22].

Идея о разном эффекте при нарушении одних и тех же зон коры головного мозга на разных этапах психического развития является одной из первостепенных идей современной нейропсихологии. Эта идея по-настоящему оценена лишь в последнее время в связи с развитием исследований в области нейропсихологии детского возраста.

В формирование отечественной нейропсихологической науки отдельный вклад внесли исследования в области патопсихологии, проведенные в нескольких психиатрических лечебницах Советского Союза. К ним принадлежат работы Р. Я. Голанта, которые были посвящены описанию мнестических расстройств, при единичных нарушениях мозга, в частности при поражении диэнцефальной области.

Своевременный вклад в отечественную науку – нейропсихологию сделала основатель отечественной патопсихологии Б. В. Зейгарник с командой своих подчиненных. Благодаря этим разработкам стали изучаться нарушения мышления у больных с локальными и общими органическими поражениями мозга; описаны основные типы аномалии мыслительных процессов в виде различных нарушений самой структуры мышления в одних случаях и нарушений динамики мыслительных процессов в других.

Огромную ценность для формирования нейропсихологии имеют исследования, которые проводились и проводятся в нескольких лабораториях России. К таким исследованиям относятся к слуховой системе и выявленным, в частности, два режима ее работы, что позволило по-новому подойти к симптоматике нарушений височных отделов коры мозга у человека. Подобные исследования описаны доктором биологических наук Г. В. Гершуни и его сотрудниками.

Также неоценимый вклад в современную нейропсихологию внесли исследования таких крупных отечественных физиологов, как

Н. А. Бернштейн, П. К. Анохин, Е. Н. Соколов, Н. П. Бехтерева,

О. С. Адрианов и др.

Таким образом, на современном этапе развития общества отечественная нейропсихология представляет собой активно развивающуюся отрасль психологической науки. В ней выделилось несколько самостоятельных направлений, связанных общими теоретическими и практическими представлениями и общей конечной задачей.

Предмет и задачи нейропсихологии

Нейропсихология – это фрагмент психологического знания, отрасль психологии, которая изучает мозговую базу психических процессов, а также их связь с различными отделами головного мозга.

Известный психолог и основатель нейропсихологии А. Р. Лурия считал, что, когда люди говорят о нейропсихологии, то идут от психики к мозгу. В других нейронауках движение происходит от мозга к психике [14].

Рисунок 3

Предметом нейропсихологии считается изучение мозговой структуры психических процессов, эмоциональных состояний личности на основе патологии. То есть, на основе частичных поражений головного мозга.

Нейропсихология занимается вопросом перемещения психических функций по мозгу. Уместно задать вопрос: «К какой же области знания относится нейропсихология?» С одной стороны, принадлежит психологии, с другой – к нейронаукам, с третьей – к медицине.

Всё зависит от того, какое внимание уделяется в паре мозг - психика. Если акцент ставится на психику, то нужно отталкиваться от общей психологии. На базе изучения сбоя делается вывод о нормальной или ненормальной деятельности психических функций. Если акцент ставится на мозг, то нейропсихология относится к нейронаукам. Если акцент основывается на медицинских взглядах, то клиническая нейропсихология считается областью медицинских наук.

Выделяются следующие задачи нейропсихологии:

1) изучение трансформации психических процессов при отдельных поражениях мозга, что помогает заметить, с каким мозговым субстратом связан тот или иной вид психической деятельности;

2) нейропсихологический анализ дает преимущество выявить те общие структуры, имеющиеся в совершенно разных психических процессах;

3) возможность ранней диагностики локальных поражений мозга.

Нейропсихология как самостоятельная научная дисциплина образовалась в 40-50 гг. XX столетия. Этому способствовало несколько причин:

1) новые физиологические исследования (теория функциональных систем П. К. Анохина и концепция многоуровневого построения движений Н. А. Бернштейна). Идея интегративного подхода к высшим психическим функциям человека, которую предложил П. К. Анохин, и представление о постоянных и меняющихся деталях движения (как психической функции), разработанное Н. А. Бернштейном. Всё это легло в основу теории

А. Р. Лурия, использовавшего эти положения для построения учения о системной динамической локализации высших психических функций человека;

2) появление идеи культурно-исторического развития высших психических функций человека Л. С. Выготского. Принципы, которые сформулировал Л. С. Выготский, послужили толчком для целенаправленных многолетних исследований, проводившихся А. Р. Лурия и его сотрудниками. Психолог основал идею о системном строении и системной мозговой организации высших форм психической деятельности, о последовательном образовании высших психических функций человека и последовательном преобразовании их мозговой организации (прижизненном) как основной закономерности психического развития. В основу научного исследования системного строения различных психических процессов легли разработки

Л. С. Выготского;

3) успехи неврологии, нейрохирургии и патопсихологии стали активно регистрироваться во время Великой Отечественной войны. В этот период появилось огромное количество раненых с различными травмами головного мозга. Данное положение вещей позволило испробовать клиническую проверку созданных теорий.

Огромнейший вклад в развитие науки нейропсихологии внесла

Б. В. Зейгарник со своими последователями, изучавшая неполноценность мыслительных процессов и аффективной сферы при органических поражениях мозга [4].

Нейропсихология, сформировавшись на стыке нескольких научных дисциплин, как самостоятельная отрасль науки сконцентрировалась на исследовании роли отдельных систем головного мозга в осуществлении психической деятельности.

Основные методы и направления нейропсихологии

В настоящее время существует множество методов, используемых нейропсихологией. Их делят на две группы:

Методы, с помощью которых приобретены главные теоретические знания;

Методы, применяемые учеными на практике.

В первой группе выделяют следующие методы исследования: сравнительно-анатомический, раздражения и разрушения.

Сравнительно-анатомический метод позволяет выявить соотношение распорядка жизни, манеру поведения животных от специфики строения их нервной системы.

Метод раздражения основывается на анализе специфики высших психических функций в процессе влияния на мозг.

Главную роль в развитии нейропсихологии как науки о мозговых механизмов психических процессов сыграл метод разрушения. При данном методе допускается разрушение отдельного участка мозга животного и исследование особенностей его последующего поведения.

Методы науки нейропсихологии, перечисленные выше, помогли получить основные данные, которые легли в основу новейших разработок и научных открытий.

В практической работе нейропсихологов используется метод синдромного анализа предложенный А. Р. Лурия или «батарея Луриевских методов». Ученый отобрал целый комплекс методик, объединенных в совокупность, позволяющий оценить состояние всех основных высших психических функций по их параметрам. Изменение сложности задач и темпа их предъявления. Основан предложенный метод на системном доступе к исследованию нарушений функции и качественном анализе аномалии. Метод представляет собой совокупность особых проб, принадлежащих к различным познавательным процессам, случайным движениям и действиям.

Данные методы является главным инструментом клинической нейропсихологической диагностики, направленным на изучение различных познавательных процессов и личностных особенностей пациента.

Также существуют различные направления нейропсихологии. Советский психолог Е. Д. Хомская акцентирует внимание на следующих направлениях:

Клиническая нейропсихология. Изучает нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении того или иного участка мозга.

Экспериментальная нейропсихология. Исследует различные формы нарушений психических процессов (восприятия, речи, памяти и др.) при локальных поражениях мозга и других заболеваниях ЦНС.

Психофизиологическое направление нейропсихологии. Изучает физиологические механизмы нарушений высших психических функций, возникающих вследствие поражения отдельных мозговых структур.

Реабилитационное направление. Разрабатывает принципы и методы восстановления высших психических функций, нарушенных вследствие локальных поражений головного мозга.

Нейропсихология развития. Цель – изучение закономерностей формирования мозга.

Нейропсихология детского возраста. Изучает особенности мозговых механизмов высших психических функций у детей, закономерности их развития.

Таким образом, четких границ между вышеперечисленными направлениями не существует. Новый методический арсенал и теоретические выводы, рожденные в рамках одного из них, становятся по мере их научного принятия достоянием других.

Глава 2. Роль высших психических функций (ВПФ) в жизни и деятельности человека как личности

2.1. Высшие психические функции (ВПФ) человека как основной предмет нейропсихологии

Наука нейропсихология и её функции исследуют психические процессы, происходящие в головном мозге человека, испытываемые личностью эмоции и различные патологии. Базируется нейропсихология на трёх задачах:

1) отслеживание изменчивости психических процессов при наличии очаговых поражений мозга;

2) проведение нейропсихологических анализов на выявление общего у различных патологий;

3) своевременное диагностирование поражений головного мозга [5].

Рисунок 4

Изучение болезней происходит методом синдромного анализа, автором которого является А. Р. Лурия. Нейропсихологи изучают процессы, связанные с мышлением, речью, письмом, счётом и памятью пациента. Исходя из того, с чем у человека возникают проблемы, можно выявить очаг поражения головного мозга.

Нейропсихология делится на несколько классов, в каждый из которых входят определённые функции.

Первый класс:

• высшие психические функции;

• психическая деятельность;

• психические процессы;

• образы;

• психологическая система;

• действия;

• операции и многое другое [5].

В данную группу понятий входят функции, которые являются общими для нейропсихологии и общей психологии.

Вторая группа включает в себя специфические понятия, которые используются только в нейропсихологии — например, системное строение высших психических функций, их системная мозговая организация.

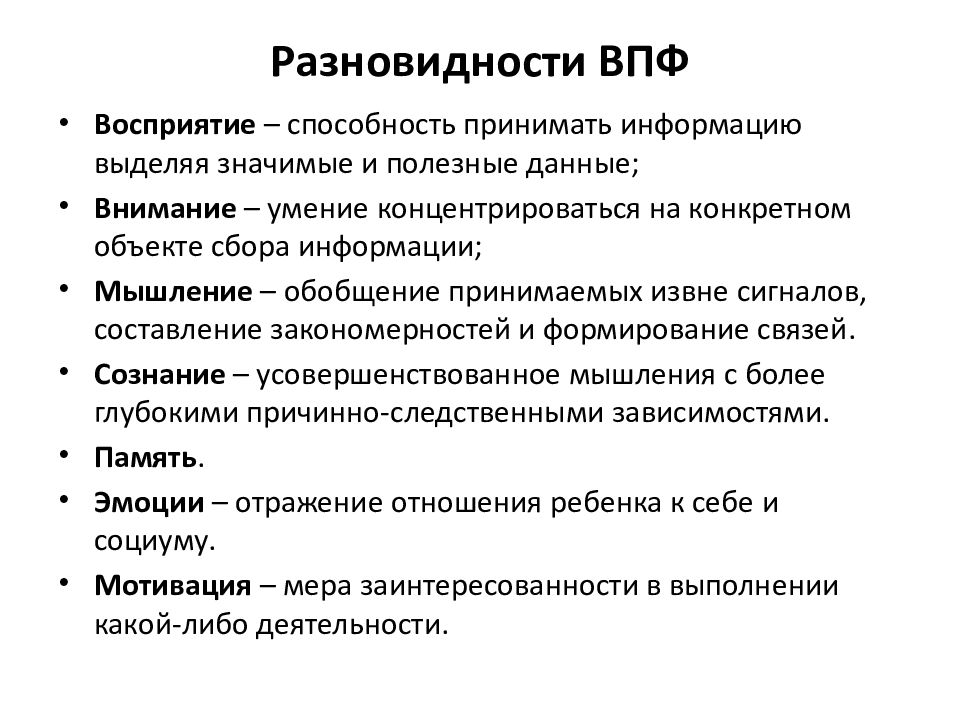

Высшие психические функции (ВПФ) являются сложными формами сознательной психической деятельности. Они формируются, исходя из определенных мотивов, которые закладываются целями и установками психической деятельности человека.

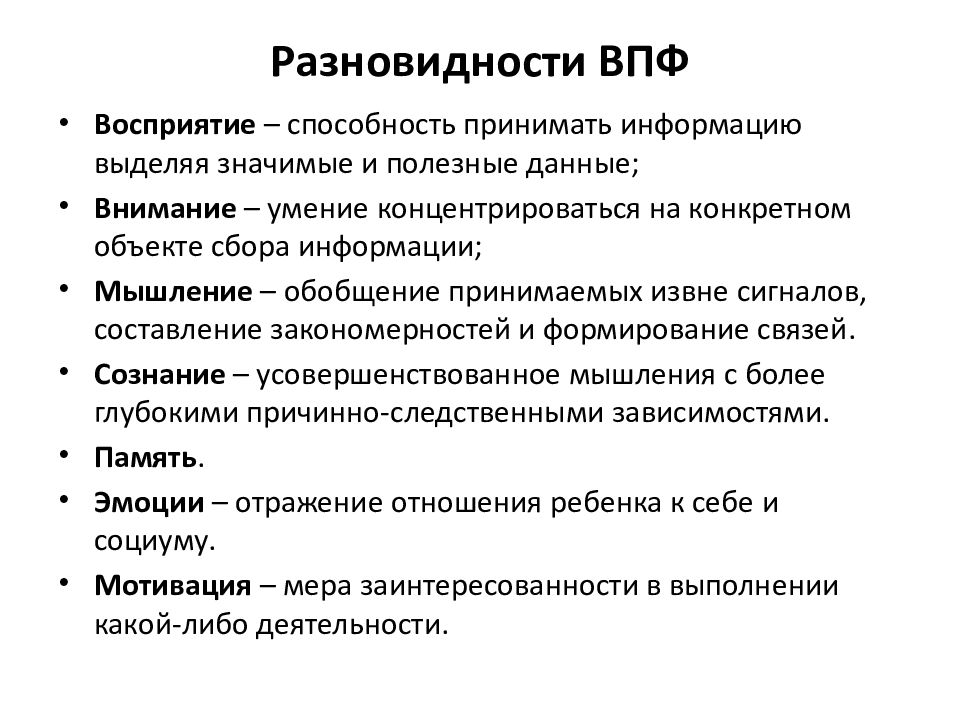

Рисунок 5

Особенности ВПФ заключаются в том, что они находятся на удалённом расстоянии друг от друга, но в некоторых случаях, когда это необходимо, могут замещать друг друга. Любая психическая функция является системой, которую мозг воспринимает и обеспечивает единым целым. Функции нейропсихологии неразрывно связаны с правильным и грамотным диагностированием очагов поражений головного мозга. Они являются не только инструментом, изучающим психические процессы, но и позволяют выявлять и лечить пациентов с соответствующими заболеваниями.

Под высшими психическими функциями понимаются сложные формы сознательной психической деятельности, осуществляемые на основе соответствующих мотивов, регулируемые соответствующими целями и программами и подчиняющиеся всем закономерностям психической деятельности.

А. Р . Лурия указывал, что высшие психические функции обладают тремя основными характеристиками:

а) формируются прижизненно, под влиянием социальных факторов;

б) опосредованы по своему психологическому строению;

в) произвольны по способу осуществления.

Основные характеристики психических функций представляют собой системные качества, характеризующие психические функции как «психологические системы».

Высшие психические функции как системы обладают большой пластичностью, взаимозаменяемостью входящих в них компонентов. Неизменными в них являются исходная задача и конечный результат, средства же, с помощью которых реализуется данная задача, весьма различны на разных этапах и при разных путях и способах формирования функции.

Под функциональной системой в нейропсихологии понимается морфофизиологическая основа высших психических функций

(т. е. совокупность различных мозговых структур и протекающих в них физиологических процессов), которая обеспечивает их осуществление.

Характеризуя высшие психические функции как функциональные системы, А. Р . Лурия отмечал, что особенностью таких функциональных систем является их сложный состав, включающий целый набор афферентных (настраивающих) и эфферентных (осуществляющих) компонентов или звеньев.

В нейропсихологии понятие высшие психические функции является центральным при анализе мозговых механизмов различных нарушений психических процессов у больных с локальными поражениями головного мозга — при диагностировании очага поражения и определении путей и средств восстановления.

Представления о высших психических функциях были дополнены

А.Р. Лурия, который характеризовал их как функциональные системы.

Таким образом, высшие психические функции системны по-своему психологическому строению и имеют сложную психофизиологическую основу в качестве многокомпонентных функциональных систем.

2.2. Физиологические функции как основа ВПФ

Высшие психические функции – это сложные системные образования, качественно отличные от других психических явлений.

Основные характеристики ВПФ:

- опосредованность;

- осознанность;

- произвольность;

- пластичность;

- взаимозаменяемость.

Рисунок 6

Представления о ВПФ как о сложных психологических системах было дополнено А. Р . Лурия представлениями о них как о функциональных системах.

Под функциональной системой в нейропсихологии понимается морфофизиологическая основа ВПФ (т. е. совокупность различных мозговых структур и протекающих в них физиологических процессов), которая обеспечивает их осуществление.

Данные положения являются центральными для теории системной динамической локализации высших психических функций – теоретической основы современной отечественной нейропсихологии [14].

Высшей формой адаптации высокоорганизованного живого существа является целенаправленная поведенческая деятельность, координирующей и контролирующей основой которой являются психические процессы.

Психика – это форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия с внешним миром и осуществляющая регуляторную функцию в его поведении.

Основные функции психики – контроль и координация приспособительной поведенческой деятельности.

Эти функции строятся на основе таких психических процессов как внимание, ощущения, восприятие, мышление и память, мотивации и эмоции, которые тесно связаны с обусловливающими их физиологическими функциями высокоорганизованного мозга, но не сводятся к ним полностью.

Сознание – это специфически человеческая форма субъективного отражения действительности, представленная таким знанием, которое с помощью слов, математических символов, образов или художественных произведений может быть передано другим людям и поколениям.

Основная функция сознания – оперативная оценка информации для организации наиболее адекватного взаимодействия с факторами внешней среды путем императивного управления поведенческой деятельностью. Благодаря способности передавать знания, каждое новое поколение людей живет, используя накопленный опыт предыдущих, чем принципиально отличается от мира животных, образ жизни которых не меняется тысячелетиями.

В основе сложной интегративной деятельности высокоорганизованного мозга человека, обеспечивающего высшие формы приспособительного поведения, лежат функции анализа и синтеза.

Анализ состоит в различении, дифференцировании и разделении поступающих в мозг сигналов с учетом их сенсорной модальности, а также биологической и социальной значимости.

Специфическая для коры больших полушарий форма анализа состоит в дифференцировании раздражителей по их сигнальному значению.

Синтез сводится к связыванию, обобщению и объединению возбуждений, возникающих в различных участках мозга. Проявлением синтетической деятельности коры больших полушарий, в частности, является формирование системы временных связей, которые обеспечивают условно рефлекторное поведение.

Синтетическую деятельность больших полушарий, позволяющую объединить отдельные стимулы в целые комплексы, называют системной деятельностью коры головного мозга. Одним из проявлений системности в работе коры больших полушарий является динамический стереотип.

Динамический стереотип – это комплекс условных и безусловных рефлексов, разворачивающихся в определенной, зафиксированной в коре головного мозга, временной последовательности, в которой окончание каждого предыдущего рефлекса является пусковым фактором для последующего.

Реагируя на пусковой стимул, организм воспроизводит всю последовательность условных и безусловных рефлексов, составляющих динамический стереотип. Следующие друг за другом операций при этом осуществляются автоматически вследствие исключения необходимости контроля сознания за выполняемыми действиями. В результате, поведенческая деятельность (в том числе и трудовая у человека) становится более экономичной, мен ее утомительной, не требующей постоянной сосредоточенности внимания.

В случае изменения условий происходит перестройка временных связей и вырабатывается новый стереотип. После этого организм реагирует на прежний пусковой сигнал по новому динамическому стереотипу.

2.3. Современные представления о высших психических функциях

Наиболее распространенным среди учений, посвященных высшей психической деятельности человека, стало учение А. Р. Лурия, в котором ВПФ определяются как сложные саморегулирующиеся рефлексы, социальные по происхождению, опосредованные по структуре и сознательные, произвольные по способу осуществления.

Рефлекторный характер ВПФ характеризуется тем, что любая деятельность человека в основе своей рефлекторна, поскольку осуществляется н а основе отражения действительности. А. Р. Лурия признавал также, что ВПФ зависимы от результатов эволюции психики человека. Принципиально важным в эволюционном отношении он считал то, что отражаемая действительность предстает перед человеком не только в виде естественно-природных стимулов, как для большинства животных, но и в виде созданного им самим рукотворного мира – цивилизации.

Оперирование объектами цивилизации делает психику человека качественно отличной от психики всех остальных биовидов, обитающих н а земле. Следовательно, все неотъемлемые признаки ВПФ вытекают как из биологичности психики, так и из её социальности.

Саморегулирующийся характер ВПФ. Это утверждение основано на факте самопроизвольности созревания мозговых структур , осуществляющих высшую психическую деятельность, и их подчинения впоследствии объективным закономерностям реализации, биологически заложенным в нервную систему человека [8].

Опосредованность ВПФ. Подчеркивает, что для осуществления высшей психической деятельности необходимо оперировать:

1) предметами и явлениями окружающего мира, относящимися как к природе, так и к тому, что сотворено людьми,

2) знаковыми, коммуникативными системами.

При этом знаковые системы носят вначале внешний (экстериоризированный) характер , а со временем многие знаки, по мере их усвоения, «уходят внутрь» (интериоризируются).

Так, в период обучения словам, дети активно действуют с разными предметами, особенно игрушками, при обучении счету они пользуются пальцами и другими внешними счетными опорами. В более поздний период надобность в этих опорах интериоризируется. Однако он и не анализируются полностью, а кроме того, некоторые правила грамматики, многие математические и прочие навыки и правила приобретаются и используются непосредственно по памяти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный характер знаний, которые используются для построения теоретических моделей нейропсихологии, определяется многоплановым характером центральной проблемы нейропсихологии – «мозг как субстрат психических процессов». Эта проблема является междисциплинарной, и продвижение вперед по пути ее решения возможно лишь с помощью общих усилий многих наук, в том числе и нейропсихологии.

Основными методами, используемыми в клинической нейропсихологии, являются методы клинического (неаппаратурного) нейропсихологического исследования, разработанные А. Р . Лурия, известные у нас и за рубежом под названием «луриевские методы».

А. Р . Лурия созданы теоретические основы нейропсихологической синдромологии, введено новое представление о нейропсихологическом синдроме как закономерном сочетании различных нарушений психических функций.

И, наконец, сознательность, произвольность высшей психической деятельности состоит в том, что человек может осознавать себя как отдельное явление действительности, ощущать свое «Я». Он способен оценивать свои знания, произвольно мен ять содержание приобретаемых умений и навыков. Такой бесценный дар , как осознание и его следствие, –произвольность деятельности, есть только у человека. Ни один из известных нам биовидов, кроме человека, не способен на осознание себя, своих знаний и окружающей действительности.

Нейропсихология сформировалась благодаря запросам практики, в первую очередь - необходимости диагностики локальных поражений мозга и восстановления нарушенных психических функций.

По-прежнему актуальными остаются такие направления практического использования нейропсихологии, как диагностическое, реабилитационное и нейропсихологический подход.

Целью диагностического направления является практическое применение различных нейропсихологических методов исследования для определение зон ы поражения мозга и оценки динамики состояния высших психических функций в до- и послеоперационном периоде. Эти методы были разработаны А. Р . Лурия на материале травматических и опухолевых поражений мозга, но их используют и для изучения других форм поражения мозга.

Реабилитационное направление практического применения методов нейропсихологии связано с восстановлением нарушенных ВПФ, речи, интеллектуальной и мнестической деятельности.

В настоящее время все шире развивается нейропсихологический подход при изучении здорового человека, например , исследование межполушарной асимметрии.

Таким образом, нейропсихология – это область отрасль психологической науки, возникшая на стыке психологии, медицины и физиологии, изучающая мозговые механизмы психических процессов на материале локальных поражений мозга, созданная А. Р . Лурия и его учеников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙИ СПИСОК

Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии. / В. М. Астапов. – М.: МПСИ, 2010. – 232 с. – Текст : непосредственный.

Блонский, П. П. Память и мышление / П. П, Блонский. –

М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 208 с. – Текст : непосредственный.

Брагина, Н. Н. Функциональные асимметрии человека /

Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1988. – 240 с. – Текст : непосредственный.

4. Визель, Т. Г,. Основы нейропсихологии / Т. Г. Визель. – 3-е изд. – М., АСТ, 2010. –56-61 с. – Текст : непосредственный.

5. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста / Ж. М. Глозман. – М.: Академия, 2009. – 272 с. – Текст : непосредственный.

6. Дерябин, В. С. Психология личности и высшая нервная деятельность. Психофизиологические очерки/ В.С. Дерябин. – 2016. – 202 c. – Текст : непосредственный.

7. Доброхотова, Т. А. Нейропсихиатрия / Т. А. Доброхотова. – М., 2006. – С. 34-38. 1. – Текст : непосредственный.

8. Карвасарский, Б. Д. Клиническая психология: учебник / Б. Д. Карвасарский. – 3-е изд.– СПб.: Питер, 2008.- 960 с. – Текст : непосредственный.

9. Леутин, В. П. Функциональная асимметрия мозга: мифы и действительность/ В. П. Леутин, Е. И. Николаева. – М.: МГУ, 2005 – 368 с. – Текст : непосредственный.

10. Лурия, А. Р. Высшие корковые функции человека. – М., 2006. – 136 с. – Текст : непосредственный.

11. Лурия, А. Р. Основы нейропсихологии: учеб. пособие для вузов /

А. Р. Лурия. – 7-е изд., Академия, 2009. – 314 с. – Текст : непосредственный.

12. Лурия, А. Р. Потерянный и возвращенный мир. Нейропсихологическая диагностика / А. Р. Лурия. – М., 2004. – 289-293 с. – Текст : непосредственный.

15. Николаенко, Н. Н. Современная нейропсихология/ Н. Н. Николаенко. – М.: Речь, 2013. – 550 c. – Текст : непосредственный.

16. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза: учебное пособие /

А. В. Семенович. – М.: Генезис, 2015. – 480 с. – Текст : непосредственный.

17. Сиротюк, А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения/ А. Л. Сиротюк. – М.: Сфера, 2003 – 250 с. – Текст : непосредственный.

8. Хомская, Е. Д. Нейропсихология: учебник / Е. Д. Хомская – СПб.: Питер, 2018. – 496 с. – Текст : непосредственный.

19. Цветкова, Л. С. Введение в нейропсихологию и восстановительное обучение: учебное пособие / Л. С. Цветкова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 148 с. – Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Контрольные вопросы

Дайте определение понятию «нейропсихология»

Благодаря какому отечественному психологу нейропсихология стала самостоятельной наукой?

В какие годы начала формироваться нейропсихология?

Что является предметом нейропсихологии?

На какие 2 группы делятся методы, используемые нейропсихологией?

Дайте определение понятию «динамический стереотип»

В чем состоит сознательность высшей психической деятельности?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Тест

О какой высшей психической функции идет речь: «отражение отношение ребенка к себе и к социуму»?

Восприятие

Память

Внимание

Эмоции

2. Кто из ученых сделал своевременный вклад в нейропсихологию?

Б. В. Зейгарник

3. Какое утверждение о нейропсихологических синдромах является верным?

A) Они возникают только у людей с серьезными травмами мозга.

B) Они могут проявляться в изменении поведения и когнитивных функций.

C) Каждый синдром связан только с одной областью мозга.

D) Они не поддаются лечению.

4. Какой термин описывает способность человека адаптироваться и изменять свои когнитивные стратегии в ответ на новые ситуации?

A) Пластичность

B) Стабильность

C) Консерватизм

D) Невротизм

Основная заслуга создания нейропсихологии как самостоятельной отрасли психологии принадлежит:

A) Л.С. Выготскому

B) А.Н. Леонтьеву

C) А.Р. Лурия

D) Б.В. Зейгарник

6. На границе, каких наук возникла нейропсихология?

A) История, физика, биология;

B) Медицина, биология, психология;

C) Психология, медицина, физиология;

D) Физиология, математика, психология.

7. Какое из направлений нейропсихологии занимается изучением закономерностей формирования мозга?

A) Клиническое направление;

B) Экспериментальное направление;

C) Реабилитационное направление;

D) Нейропсихология развития.

8. Из перечисленного списка выберете основные характеристика ВПФ.

A) Осознанность;

B) Непроизвольность;

C) Пластичность;

D) Незаменимость.

9. Верно ли утверждение: «Рефлекторный характер ВПФ характеризуется тем, что любая деятельность человека в основе своей рефлекторна, поскольку осуществляется на основе отражения действительности»?

A) Да;

B) Нет;

10. Чем занимается клиническая нейропсихология?

А) Изучает нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении того или иного участка мозга.

В) Исследует различные формы нарушений психических процессов (восприятия, речи, памяти и др.) при локальных поражениях мозга и других заболеваниях ЦНС.

С) Изучает физиологические механизмы нарушений высших психических функций, возникающих вследствие поражения отдельных мозговых структур.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Глоссарий

Высшие психические функции (ВПФ) – это сложные системные образования, качественно отличные от других психических явлений.

Динамический стереотип – это комплекс условных и безусловных рефлексов, разворачивающихся в определенной, зафиксированной в коре головного мозга, временной последовательности, в которой окончание каждого предыдущего рефлекса является пусковым фактором для последующего.

Нейропсихология – это фрагмент психологического знания, отрасль психологии, которая изучает мозговую базу психических процессов, а также их связь с различными отделами головного мозга.

Нейропсихология на современном этапе развития общества – это интенсивно развивающаяся отрасль психологической науки, где идет непрерывное накопление новых знаний, новых фактов, что связано, в первую очередь, с огромными успехами в нейрохирургии.

Психика – это форма активного отображения субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимодействия с внешним миром и осуществляющая регуляторную функцию в его поведении.

Сознание – это специфически человеческая форма субъективного отражения действительности, представленная таким знанием, которое с помощью слов, математических символов, образов или художественных произведений может быть передано другим людям и поколениям.

Функциональная система в нейропсихологии – это морфофизиологическая основа высших психических функций, которая обеспечивает их осуществление.

ейропсихология возникла на границе таких наук, как психология, медицина и физиология, с целью изучения мозговых механизмов психической деятельности на материале единичных поражений мозга.

ейропсихология возникла на границе таких наук, как психология, медицина и физиология, с целью изучения мозговых механизмов психической деятельности на материале единичных поражений мозга.