УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

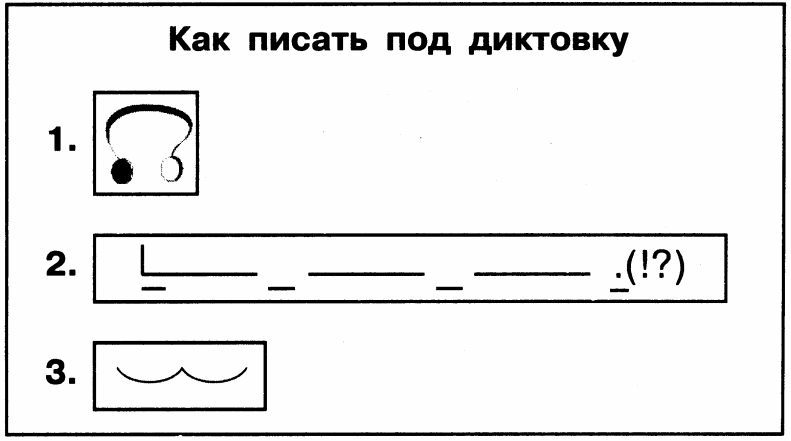

Запись слов и предложений под диктовку с предварительным выявлением орфограмм

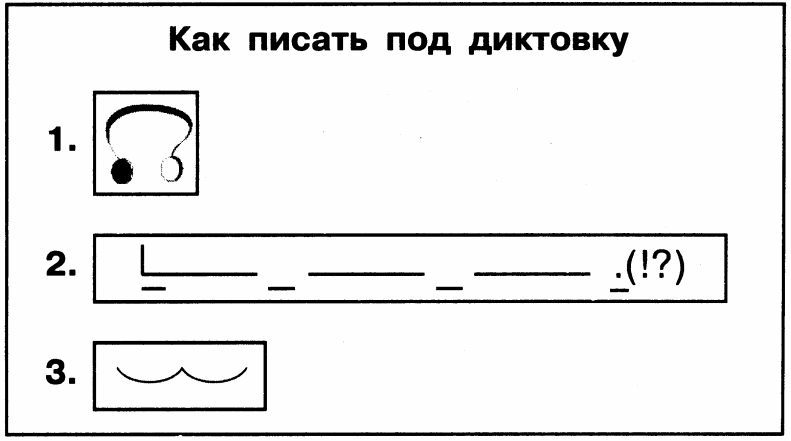

Первые шаги по освоению письма под диктовку делаются в период обучения грамоте, когда дети учатся «записывать» предложение схематически, отмечая в качестве «опасных мест» пока только его начало и конец. Первоклассники должны выполнить два действия: послушать предложение, чтобы понять его и постараться запомнить, после чего «записать» предложение черточкой, показывая его границы и подчеркивая известные «опасные места».

²

|_____________________ .(!?)

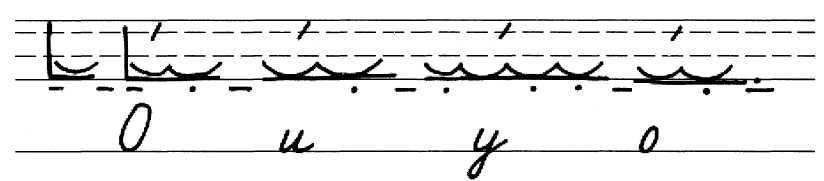

На следующем этапе воспринятые на слух предложения фиксируются с помощью более детальных схем, показывающих количество слов и содержащих указание на новые «опасные места»: пробел между словами.

²

![]() –––– –––– –––– .(!?)

–––– –––– –––– .(!?)

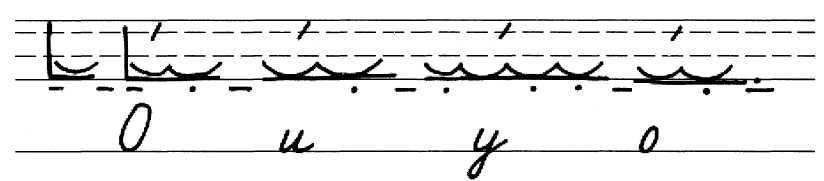

Когда первоклассники овладеют понятием слог и научатся определять количество слогов, их действия при письме под диктовку дополняются ещё одним шагом: «записью» слов слоговыми дугами. Последовательность операций отражает схема.

После знакомства с ударением отрабатывается умение обозначать в схеме ударные слоги и точкой как сигналом «опасности» показывать безударные гласные звуки.

Затем, научившись писать буквы гласных, первоклассники начинают «записывать» предложения под диктовку, обозначая ударные гласные буквами. Соответственно памятка дополняется еще двумя пунктами.

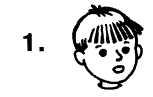

Вот пример выполненной в прописи «записи» предложения У Оли синий игрушечный ослик.

К концу периода обучения грамоте письмо под диктовку осуществляется по следующему плану.

1) Учитель читает (орфоэпически) предложение, а дети слушают, чтобы понять его и постараться запомнить.

2) Диктуя себе, записывают предложение схематически (чёрточками), подчёркивают «опасные места», требующие применения известных правил (о раздельном написании слов, о большой букве).

3) Снова диктуют себе предложение и записывают каждое слово слоговыми дугами (если встречаются предлоги в, с, к, которые не составляют слога, оставляют чёрточку без дуги).

4) Ещё раз произносят по схеме каждое слово, чтобы знаком ударения показать ударные слоги.

5) Точками или чёрточками (если известны правила, например, о написании ударных сочетаний жи–ши) указывают под дугами все «опасные места» среди гласных и согласных.

6) Учитель читает предложение ещё раз – орфоэпически с элементами орфографического проговаривания в тех местах, где буква отличается от звука. Дети, слушая и следя по модели, в этих местах над сигналами «опасности» вписывают в дугу нужную букву.

7) Под орфографическую самодиктовку школьники записывают предложение и отмечают «опасные места». При этом они знают: там, где учитель читал «как говорим» (орфоэпически), они пишут буквы в соответствии со звуками, в других же случаях у них уже есть буква-подсказка.

8) Под диктовку учителя (частично орфографическую), ведя карандашом по слогам, ученики проверяют свою запись.

Такая технология сохраняется до середины первой четверти 2-го класса.

Со временем действия упрощаются, например, отпадает необходимость в составлении модели предложения – ученик сразу записывает предложение дугами. Обязательным действием остается выявление и указание всех орфограмм еще в схеме, т.е. до записи предложения буквами.

Списывание с предварительной подготовкой

Списывание, проводимое по технологии, предложенной П.С. Жедек, сочетает два традиционных вида упражнения: списывание и письмо по памяти. Систематическое использование этого упражнения позволяет надеяться на успешное становление не только орфографической зоркости, но и орфографической памяти, а также на формирование умения проверять написанное. Первое знакомство с технологией списывания происходит на уроке по теме «Обучение написанию букв Р, р». Чтобы показать, как может осуществляться знакомство, приведём фрагмент урока, разработанный Н.С. Кузьменко.

– Прочитайте слово, написанное на доске. (Роман.)

– Понятно ли вам это слово? Что оно называет? (Имя мальчика.)

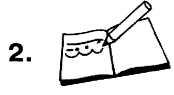

– Спишем его. О том, как надо действовать при списывании, мы сейчас узнаем.

– Повторите это слово, чтобы запомнить. (Слово хором повторяется, а на доску рядом с цифрой 1 вывешивается карточка, обозначающая это действие. Набор карточек входит в комплект наглядных пособий по русскому языку для 1 класса к учебнику «К тайнам нашего языка» (программа «Гармония»).

– Какие «опасные места» есть в этом слове? (Большая буква, т. к. это имя.) Отметим его. (На доске в слове подчеркивается буква Р.)

– Найдите ударный слог, укажите ударение и отметьте букву безударного гласного звука. (На доске ставятся значок ударения и точка под буквой о. Около цифры 2 вывешивается вторая карточка.)

– Прочитайте слово вслух так, как оно написано. (Слово читается хором орфографически, а рядом с цифрой 3 появляется третья карточка.)

– Закройте глаза и, не глядя на запись, повторите так, как только что говорили. (На доске появляется четвертая карточка.)

– А теперь я закрою слово, а вы запишите его по памяти, диктуя себе, как оно было написано. Отмечайте «опасные места». (На доске у цифры 5 вывешивается пятая карточка.)

– Кто записал слово, скажите, что же нужно сделать после того, как работа выполнена? (Проверить.)

– Верно. (На доске появляется цифра 6 и карточка, в которой видны дуги, обозначающие слоги.)

– Кто догадается, что нужно сделать, проверяя, правильно ли записано слово? (Выслушиваются мнения ребят.)

– Чтобы проверить, все ли звуки правильно обозначены буквами, сначала нужно прочитать слово по слогам, в помощь себе дугами показывая слоги. Выполним это действие. (Открывается запись слова на доске и коллективно выполняется названная операция.)

– На что еще нужно посмотреть? (На «опасные места».) (На доске у цифры 6 появляется новая карточка, на которой дети видят «опасные места», отмеченные черточками, а также точки, которые пока используются лишь для указания на буквы безударных гласных звуков. Скоро тот же знак, как уже было показано, станет обозначением «опасностей» письма.)

– Сверьте: отмечено ли «опасное место» в слове Роман? Если нет, то отметьте.

– А еще посмотрите на букву безударного гласного: поставлена ли под ней точка и та ли буква написана.

– Глядя на доску, скажите: сколько действий мы выполнили, списывая слово?

Чтобы обеспечить детям опору для отработки каждой операции, авторами учебника «К тайнам нашего языка» (М.С.Соловейчик, Н.С. Кузьменко) разработана памятка 1 «Как списывать?», которая помещена на справочные страницы учебника 1-го и последующих классов. Стремление учесть особенности детского мышления обусловило включение в неё не только словесного описания каждой операции, но и их условного обозначения.

Письмо под диктовку и списывание, выполняемые по описанным технологиям, на первых порах требуют значительного времени и кропотливой работы. Но их регулярное проведение, конечно, при соблюдении всех указанных требований, дает положительные результаты.

УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

«Найди опасное место». Учитель произносит слова, а дети должны хлопнуть в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Дети объясняют, как нашли этот звук.

«Светофор». Ученики показывают красный сигнал светофора или зажигают красный огонек при письме, как только найдут опасное место.

«Зажги маячок». Проведение звукового анализа слова с составлением схемы, в которой обозначаются орфограммы.

Поиск орфограммы в тексте. В учебнике самый распространенный вид упражнения - «Вставьте пропущенную букву». В плане развития орфографической зоркости и формирования навыка грамотного письма этот способ малополезен. Ведь основная работа уже выполнена, т.е. место, где может быть допущена ошибка, найдено и подсказано. А ведь пишущему следует самому обнаруживать места орфограмм.

Упражнение поиска орфограмм в тексте более эффективно. Детям раздаются карточки с текстом, в котором следует выделить слова с заданной орфограммой и карточка-ключ, в которой нет текста, но вырезаны окошки на местах, соответствующих словам с орфограммами. При наложении ключа на текст орфограммы обнаруживаются.

Для работы по формированию орфографической зоркости на следующих этапах тексты составляются так, чтобы с ними можно было работать со случаями разных орфограмм. Для этого к одной карточке с текстом прилагается две - три карточки-ключа.

Письмо с проговариванием. Такой вид письма обеспечивает аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь класс, учит работать в определенном темпе. Вначале проговаривает учитель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и средние и слабые учащиеся. Проговаривание - своего рода предупреждение ошибок. И если ученик проговаривает слово с ошибкой, класс и учитель помогут предотвратить опасность, не дадут зафиксировать ошибку на письме.

Зрительный диктант. На доске записывается несколько слов или предложений. Текст выразительно читается, затем выделяются слова с орфограммой, объясняется их правописание, проводится орфографическое чтение. Затем, учащиеся «фотографируют» отдельные слова и стараются увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и постараться представить их). Текст на время закрывается, и дети еще раз проговаривают трудные слова. Класс настроен писать текст без ошибок. Попутно здесь оттачивается зрительная память. Если ученик сомневается в написании какого-либо слова, он может поставить точку на месте сомнительной буквы.

Диктант «Проверяю себя». Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Достоинство такого вида диктанта в том, что дети учатся спрашивать и сомневаться, им дается возможность предупредить ошибки. Негативная сторона такого упражнения в том, что слабые ученики ничего не спрашивают и допускают большое количество ошибок. Поэтому нужно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм.

Какографические упражнения. Дается текст, «написанный Незнайкой», в котором допущены ошибки. Дети с большим энтузиазмом ищут ошибки. Этот вид работы приучает детей видеть место орфограммы и мотивирует необходимость исправления ошибки. А это и есть орфографическая зоркость.

«Напиши как можно больше слов на данную орфограмму». Два ученика на определенную орфограмму на память пишут слова. Кто из них больше слов напишет, тот побеждает.

Объяснительный диктант. Во время диктанта дети выделяют орфограмму или обозначают ее номер по памятке (см. Приложение 3).

«Секрет письма зеленой пастой». При изучении орфограммы дети отмечают ее зеленой пастой. Чем больше орфограмм изучается, тем чаще зеленый свет «зажигается» в тетрадках учеников. Применение этого приема способствует обострению орфографической зоркости.

Игра «Помоги слабому». Дети находят в слове звук в слабой позиции, помогают ему в выборе буквы, изменяя слово от слабой позиции звука к сильной. «От буквы-загадки к букве-отгадке - и все в порядке!»

«По следам орфограмм».

- Предлагается детям несколько слов с уже выделенными шрифтом орфограммами. Дети должны назвать орфограмму и подобрать несколько слов на это правило.

- Даны проверочные слова. Предлагается записать слова с орфограммами.

Диктант с постукиванием. Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с орфограммой. Постукивание заставляет ученика думать при письме и быть внимательным.

Диктант с обоснованием. Учитель диктует слова с орфограммой, ученик должен записать сначала проверочное слово, а затем то, которое диктует, т.е. должен обосновать орфограмму.

Выборочный диктант. Дети по заданию учителя отбирают для записи соответствующие заданию части текста. Такой вид диктанта ценен тем, что исключает возможность механической записи, позволяет давать насыщенный орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию слов.

Составление опорных схем. Записывается текст из нескольких предложений. При обсуждении орфограмм дети совместно составляют опорную схему. Например: «Весной птички поют песни». - Е, ЧК, О, И. После этого дети пишут под диктовку учителя намного грамотнее, т.к. запоминают нелегкие слова, фиксируют их в тетради, откладывают в памяти.

«Орфографическое лото». На небольших карточках выписаны слова на необходимую орфограмму по две пары: проверяемые и проверочные. Дети играют парами. Один ученик называет по карточке слово так, как оно слышится, второй должен назвать орфограмму и проверочное слово.

«Орфографическая зарядка». Проводится «орфографическая зарядка» в течение 5 минут. Материал для данного упражнения представляет собой набор заданий, состоящих из группы слов и словосочетаний.

1.Объяснить выделенные орфограммы.

Катюша, зуб, вершина, Дуся, зверь, белочка, альбом, дома.

2.Объясни пропущенные орфограммы.

Ч..гунок, лос.., ..учка, задач.., сне.., сн..пы, б..лет.

3.Найди в словах орфограммы, объясни их правописание.

Грибочки, трость, очки, ключ, арбуз, машина, трава.

4.Запиши слова под диктовку, обозначь орфограммы.

Билет, прачка, окуньки, моржи, Надя, наши, ищу, слоны, смешить, грибной.

5.Найди в словах ошибки и исправь их.

Ночька, биреза, белет, лет, ужы, трова, кричят, горох.