СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Урок по литературному чтению

конспект урока Волшебник изумрудного города

Просмотр содержимого документа

«урок по литературному чтению»

Конспект урока литературного чтения на тему "А.М. Волков "Волшебник Изумрудного города".

Цели и задачи.

Развивать навыки работы с книгой и умение анализировать прочитанное.

Познакомить учащихся с историей написания книги и творчеством писателя.

Развивать умение сравнивать, обобщать, выделять главное, делать выводы.

Развитие речевой деятельности, обогащение словарного запаса.

Воспитание лучших нравственных качеств личности на примере литературных героев.

Подвести к выводу о функции сказки: образовательная, воспитательная, развлекательная.

Ход урока

1. Организационный момент.

- Сегодня на уроке мы продолжим работу по разделу “Сказки”. Но начнём мы урок с речевой разминки.

Речевая разминка.

Чтение скороговорки.

Рыл крот огород,

Подо рвом прорыл проход,

Ровно выровнял проход

На соседний огород.

И ещё одно задание.

Лучше умственной зарядки

Нет для взрослых и детей:

Кто играет с нами в прятки,

Тот становится умней.

Найдите зверей, которые спрятались в строчках.

Промчались летние деньки,

Увянут скоро васильки,

Дышать легко, закат пылает,

Прохладный вечер наступает.[1]

2. Подготовка школьников к восприятию литературного произведения.

2.1. Повторение пройденного материала.

- Какие литературные жанры вы знаете? (Рассказ, сказка, стихотворение, повесть)

- Какие виды сказок вы знаете? (Анималистические, бытовые, волшебные)

- На какие две группы можно разделить сказки? (Народные, авторские)

- Чем отличаются авторские сказки?

- Как по-другому называют авторские сказки? (Литературные)

- Каких вы знаете писателей, сочинявших сказки?

2.2. Знакомство с автором и историей создания произведения.

- Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Александра Мелентьевича Волкова, прочитаем отрывок из его сказки и подумаем, какую важную мысль хотел донести до нас автор.

- Вы получили задание найти материал об этом писателе и прочитать авторский текст в учебнике.

а) Чтение авторского текста в учебнике.

- Что мы узнали о А.М. Волкове?

б) Прослушивание сообщений о писателе.

в) Обобщение докладов и просмотр презентации.

- А. М. Волков родился в Усть-Каменогорске С четырёх лет научился читать и всю жизнь стремился к знаниям. Александр Мелентьевич закончил два института и университет. Преподавал словесность, физику, математику, географию, историю, естествознание. Он знал латынь, французский, немецкий, старославянский языки; понимал итальянский, испанский, болгарский, польский. Захотел выучить английский язык. С этой целью в 1937 году начал переводить книгу Лимана Франка Баума “Мудрец из страны Оз” а по вечерам пересказывал её двум своим сыновьям. Их восторг побудил его отредактировать сказку. Волков так увлёкся переводом, что сам начал придумывать новых героев, написал новые главы. А. М. Волков принёс переработанный, дополненный и изменённый вариант С. Я. Маршаку которому сказка очень понравилась. В 1939 году вышло первое издание сказки “Волшебник Изумрудного города” (. Чёрно-белые иллюстрации к тексту сделал художник Николай Радлов.

Началась война и про книгу забыли. Новую жизнь книга А.М. Волкова получила благодаря художнику Леониду Викторовичу Владимирскому В 1959 году “Волшебник Изумрудного города” вышел в свет с новыми иллюстрациями, признанными позднее классическими.

Волшебная страна Волкова не повторяет волшебную страну ОЗ. Баум написал 13 продолжений своей сказки. Волков - 5 самостоятельных продолжений своей книги[2На полочке выставка книг А.М.Волкова.

“Волшебник Изумрудного города” 1939 г.

“Урфин Джюс и его деревянные солдаты” 1963 г.

“ Семь подземных королей” 1964 г.

“Огненный бог Марранов” 1968 г.

“ Жёлтый туман” 1970 г.

“Тайна заброшенного замка”1976 г.

2.3. Знакомство с героями сказки, прослушивание аудиозаписи.

- Сегодня мы будем читать отрывок из сказки А.М. Волкова “Волшебник Изумрудного города” (10 слайд).

- Кто из вас уже читал эту книгу?

- Сейчас мы познакомимся с главными героями - Маленькая девочка Элли жила в канзасской степи с мамой и папой. Её отец работал в поле, мама хлопотала по хозяйству. Однажды страшный ураган унёс домик с Элли и пёсиком Тотошкой (- Куда унёс ураган Элли мы узнаем, когда прослушаем аудиозапись. (Прослушивание отрывка сказки о том, как Элли попала в Волшебную страну). (Запись с 3 мин. 12 сек. до 7 мин. 12 сек.)

- Где оказалась Элли?

- Кого она встретила в стране Жевунов?

- О чём прочитала волшебница Виллина в волшебной книге? (- Куда отправились Элли и Тотошка по дороге, вымощенной жёлтым кирпичом.

- Кого встретила и с кем подружилась девочка? Отгадайте:

Очень добрый он на вид,

Весь соломою набит,

Птиц с огорода отгоняет,

О мозгах давно мечтает.

(Появляется Страшила)

Боится влаги.

Сам он из металла.

Мечта о сердце

Никогда его не покидала.

(Появляется Дровосек)

Он царь зверей

И очень тем гордится,

Но, почему-то,

Он всего боится.

(Появляется Лев)

3. Физкультминутка.

4. Чтение и анализ художественного произведения.

Работа с учебником.

а) Чтение учениками первой части, а затем ответы на вопросы:

- Как проявилась дружба сказочных героев и Элли в пути?

- Где проходил их путь?

- Какую надпись заметила Элли на столбе?

- О чём мечтала Элли?

- Какое было желание у пёсика Тотошки?

б) Вторую часть дети читают самостоятельно, про себя. Затем следует выборочное чтение, в результате которого вся часть будет перечитана вслух.

- Чем были увлечены Дровосек и Страшила во время пути по лесу?

- Что прервало их спор?

- Что успели заметить друзья в чаще?

- Кто рассказал им о том, что произошло с Элли?

- Какое решение приняли Дровосек и Страшила?

- Кто вызвался им помочь?

в) Третью и четвёртую часть ученики читают вслух абзацами.

Они устанавливают, что в третьей части речь идёт о Людоеде, а в четвёртой – о том, что предпринимают друзья Элли для её спасения.

г) После чтения дети отвечают на вопросы:

- Как выглядел замок Людоеда?

- Какой план спасения Элли придумал Дровосек?

- Какая опасность угрожала Страшиле?

- Что заставило забыть о ней?

- Как героям сказки удалось бежать из замка Людоеда?

д) Работа со словарём.

(Ров - длинное, с высокими откосами углубление в земле, заполненное водой) )

е) Перечитывание последнего абзаца четвёртой части.

- Как вы думаете, что может произойти дальше?

- А теперь посмотрим, как разрешает проблему автор.

ж) Чтение пятой части.

- Что такое самоотверженность? Как вы понимаете значение этого слова? Как Дровосек объясняет это слово?

- Кто ещё, кроме Дровосека и Страшилы, проявил самоотверженность, спасая Элли?

5. Подведение итогов.

- Отрывок из какой сказки мы сегодня прочитали?

- Захотелось ли вам прочитать её до конца и узнать, что произошло с Элли и её друзьями дальше?

- Помните, как заканчивается “Сказка о Золотом Петушке” А.С. Пушкина?

“Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок”.

- Как вы думаете, чему учит нас сказка А. М. Волкова?

Несмотря на то, что сказка волшебная, герои её старались найти выход из трудных ситуаций не с помощью волшебства, а рассчитывая на свой ум, находчивость, смелость, помощь и отзывчивость друзей.

Волков писал: “В своей сказке я старался показать, что самое лучшее, самое дорогое на свете – это дружба и взаимная выручка”.

6. Рефлексия.

- Понравился ли вам сегодняшний урок?

- Перед вами 3 флажка разного цвета. Выберите флажок нужного вам цвета.

Красного - если вам было интересно на уроке, вы узнали что-то новое для себя.

Синий - если не понравилось на уроке.

Жёлтый - если не определились.

- Прикрепите свои флажки на доску.

7. Домашнее задание.

Прочитать сказку. Ответить на вопросы к тексту.

Тема Драгунский Он живой и светится

Цели:

Продолжить осмысление проблемы дружбы: возможность дружеских отношений между разными людьми.

Развивать умение работать в группах, совместно создавая характеры героев, их взаимоотношений, внутреннего мира; обучение интонационному чтению диалогов.

Воспитание дружбы, товарищества между учащимися класса.

Ход урока

1. Орг. момент.

2. Вступительное слово учителя.

- Мы продолжаем разговор о дружбе и о том, какими должны быть настоящие друзья. Сегодня мы будем работать с рассказом Виктора Юзефовича Драгунского "Он живой и светится:", с которым вы познакомились дома.

-А какие рассказы В. Ю. Драгунского вы читали раньше? ("Денискины рассказы")

-Ребята расскажут вам о жизни и творчестве писателя (учащиеся, которые самостоятельно нашли информацию о писателе).

3. Рассказ о писателе.

Виктор Юзефович Драгунский (1913-1972) прожил недолгую, но очень интересную жизнь. Родился он в Нью-Йорке. Рано потерял отца, поэтому в 16 лет ему уже пришлось работать. Он был и рабочим, и лодочником. Мать работала машинисткой, поэтому денег постоянно не хватало.

Увидев объявление о наборе в литературно-театральную мастерскую, Драгунский поступил туда и стал актером. Кроме того, он начал писать для театра сценарии. Так началась его литературная жизнь, хотя заслуженную славу принесли ему "Денискины рассказы".

Первая книга вышла в 1961 году под названием "Он живой и светится:", куда вошло 16 рассказов о Денискиных приключениях. Затем появились новые рассказы о Дениске и его друзьях, вышла вторая книга "Денискины рассказы", которая сразу полюбилась маленьким читателям. В рассказах он изобразил своего сына и отчасти себя самого.

Драгунский очень хорошо понимал состояние детской души, человека 6-8 лет. Повествование ведется от лица ребенка, жизнь воспринимается глазами, умом и сердцем ребенка. Писатель использует очень богатый набор средств комического, который иногда перекликается с оттенками грусти.

4. Беседа по прочитанному дома.

1. Назовите главных героев рассказа?

2. Кто из них вам больше понравился? Почему?

3. Почему рассказ так называется?

5. Постановка проблемы (презентация)

-Ребята, работая над этим текстом, мы должны решить ряд задач. Главная из них - определить, можно ли Дениску и Мишку назвать друзьями. Возможны ли дружеские отношения между мальчиками?

И чтобы ответить на этот вопрос, мы должны посмотреть, как автор характеризует друзей. Какие они? Сейчас мы еще раз, медленно и вдумчиво прочитаем текст небольшими отрывками, которые вы сами будете выделять, и найдем в нем то главное, о чем нам хотел поведать автор.

6. Словарная работа (презентация)

- Встретились ли вам в тексте незнакомые слова или малознакомые?

- Как вы выяснили их значение?

(Ребята называют слова, значение которых выясняется либо с помощью токового словарика в конце учебника, либо с помощью цепочек родственных слов).

Брынза - сыр из овечьего молока.

Моментально - мгновенно, очень быстро.

Доблесть - мужество, отвага, храбрость.

Гватемала, Барбадос - государства в Америке. Здесь: марки, выпущенные этими государствами.

Словарик чувств, словарик характеристик (презентация).

7. Повторное чтение с выделением логически законченных частей.

- Прочитайте начало рассказа и определите, где можно закончить 1 часть. (":и не заставлял ее сидеть на песке и скучать".)

- Где бы вы закончили 2 часть? (":тогда увидишь!")

-:3 часть? (":И я забыл про всех на белом свете").

-:4 часть? (до конца)

-Дальше мы будем работать по группам, изучая каждую часть подробно с помощью вопросов, озаглавливая ее.

Физминутка с музыкальным сопровождением песни "Верный друг".

8. Работа в группах.

1 группа - 1часть:

Вопросы:

1. Как чувствовал себя Дениска и как относился к тому, что мама опаздывала? (скучал и очень переживал, было тоскливо и неуютно и страшно. Денис хотел есть, автор об этом говорит прямо. Он упрекает маму, что она так долго не приходит)

2. А какое чувство испытывали вы,, когда читали эту часть? (грусть, жалость, сочувствие).

3. Что вы узнали о Дениске? (На доске учитель записывает черты характера героя: любящим сыном(скучал и переживал за маму), надежным сыном, готовым прийти маме на помощь(если бы я знал, что моя мама хочет есть:.. я бы моментально к ней побежал). Чувствительный, впечатлительный, верный, любящий живую природу, бескорыстный, добрый, умеет ценить настоящую красоту.

4. Как бы вы озаглавили эту часть? Что в ней главное? ("Ожидание мамы").

2 группа - 2 часть.

Вопросы:

О чем рассказывается в этой части? (вышел Мишка и увидел у Дениски новую игрушку. Ему понравился самосвал, и он стал просить его себе. А Дениска ему не давал. Он ни на что не соглашался его променять - ни на марки, ни на плавательный круг.).

А почему? Дениска был жадным? (нет, он не хотел расставаться с папиным подарком; не хотел лишать себя последней радости - ведь ему было очень плохо без мамы).

Наверное, не случайно автор прерывает разговор двух ребят описанием душевного состояния мальчика. Найдите его. (На дворе стало еще темнее:).

Каким был Мишка? (Завистливым, ему понравилась игрушка Дениса и он захотел такую иметь; эгоистичный - любым путем хотел завладеть игрушкой; любил марки-были марки других стран: Гватемалы и Барбадоса; любил машинки, поэтому был неравнодушен к самосвалу; Мишка был настырным и бестактным; получив отказ, продолжал выпрашивать игрушку, предлагал обмен, да еще показывал свою обиду; он был невежливым, не говорил вежливое слово "пожалуйста", а получив игрушку, не сказал даже спасибо. Он просто схватил самосвал и побежал домой; он был нечестным: предлагал за новую игрушку поломанный круг. Мишка говорил, что он добрый, но он не был добрым, он был корыстным и хотел получить игрушку за светлячка. Если бы он был добрым и бескорыстным, то отдал бы светлячка просто так. Хотя светлячка он отдал не сразу, значит он ему самому был дорог и нравился. Его-то он предложил в последнюю очередь, значит, обмен был честным и бескорыстным.)

Как озаглавите эту часть? ("Новая игрушка Дениски").

3 группа - 3часть.

Вопросы:

Эта часть лучше всего рассказывает о Дениске, какой он, поэтому давайте внимательно вчитаемся в текст и посмотрим, как автор характеризует героя.

Почему Дениска согласился отдать ценный папин подарок за светлячка? (Увидел, какой это красивый жучок, поразил его своей красотой - был необычным, похожим на маленькую звездочку; Дениска любил все красивое и преклонялся перед настоящей красотой; жучок был живым, а мальчик любил природу, все живое больше всего, даже больше самосвала)

Как вы думаете, обмен был равноценным? (Да, мальчик считал живого жучка достойным папиного подарка; или считал светлячка дороже, ценнее самосвала).

Найдите в тексте отрывок, в котором автор описывает, какие чувства испытывал Дениска, получив подарок? (:а я остался со своим светлячком:)

Сделайте вывод. (Дениска был счастливым, восхищался красотой маленькой звездочки, испытывал восторг от этого, испытывал волнение).

Почему автор рассказывает эту историю от имени героя? (Поскольку книга называется "Денискины рассказы", поэтому и пишет от имени Дениски; о своих поступках и чувствах лучше расскажет сам герой, а не другое лицо)..

Как озаглавите эту часть? ("Светлячок", "Встреча со светлячком", "Живое чудо", "Крошечная звездочка в коробке").

4 группа - 4 часть.

Вопросы:

Почему мама не стала ругать Дениску за самосвал? Как это характеризует маму? (мама также была в восторге от живого светлячка; она пыталась понять, что побудило сына поменять папин подарок на светлячка.)

Мама считала такой обмен равноценным? Найдите это в тексте. (Нет, мама не считала этот обмен равноценным)

Найдите в тексте ответ мальчика на мамины вопросы. Как вы можете его истолковать? (В ожидании мамы мальчик тосковал, чувствовал себя одиноким, даже самосвал его не радовал, и только светлячок, это маленькое животное могло скрасить его одиночество, развеять его грусть и тоску; Дениска живого светлячка считал дороже мертвой игрушки, поэтому недоумевал, как мама не может этого понять: ведь он живой, он светится!).

Как теперь вы можете объяснить смысл слов, которые стали заглавием рассказа? (Любое живое существо намного дороже и милее самой дорогой игрушки; свет светлячка принес мальчику радость в грустные минуты одиночества.)

Почему Дениска не стал упрекать свою маму за опоздание? (Со светлячком он забыл об этом, и даже про маму).

6. Найдите в тексте слова, которыми можно озаглавить эту часть. ("Лучше любого самосвала

Почему Дениска не стал упрекать свою маму за опоздание? (Со светлячком он забыл об этом, и даже про маму).

6. Найдите в тексте слова, которыми можно озаглавить эту часть. ("Лучше любого самосвала на свете").

9. Запись составленного плана в тетрадь (презентация)

1) Ожидание мамы.

2) Новая игрушка.

3) Живая звездочка.

4) Лучше любого самосвала на свете.

10. Обобщение характеристик героев (презентация)

- А теперь давайте сравним двух героев. Вспомните, что мы говорили о Дениске и о Мишке.

Дениска - добрый, любящий природу, бескорыстный, чувствительный, верный, надежный. нежный.

Мишка - невежливый, любил собирать марки, любил машины, неравнодушный к механическим игрушкам, настырный, бестактный.

Сделайте вывод - ребята разные по характеру.

-А возможна ли дружба между такими разными ребятами? Будет ли она продолжаться в дальнейшем? (Нет, потому что у ребят разные интересы: Дениска любил все живое и красивое, а Мишка - дорогие механические игрушки. Да, дружба между ними не только возможна, но и будет продолжаться: ведь ребята остались довольны друг другом, и никто не в обиде.)

11. Чтение диалогов.

- Ребята, а теперь найдите в рассказе диалоги. Кто из героев в них участвует? (Мишка и Дениска, Дениска и мама).

Учащиеся в группах делятся на пары и самостоятельно выбирают диалог. Учитель обращает внимание детей на то, что с помощью интонации надо попытаться передать характер героев, их чувства и настроение.

После 1-2-минутной подготовки одни ребята прочитывают диалоги без автора, а другие - инсценируют.

12. Заключительная беседа (презентация)

- Ну что ж! Я очень довольна, что вы научились рассуждать о дружбе и настоящих друзьях. Вы правы: дружба должна быть крепкой, верной, честной и бескорыстной, а друзья должны быть интересными друг другу. Хорошая дружба взаимообогащает людей, помогает исправлять недостатки, у друга всегда есть чему поучиться.

-Давайте порассуждаем, могут ли быть полезны друг другу Дениска и Мишка. (Дениска может научить мишку вежливости, любить природу, животных. А Мишка может увлечь Дениску марками, научить их коллекционировать. Они могут вместе играть с машинками, увлечься техникой. Рядом с Дениской Мишка может стать добрым человеком и воспитанным.)

- Вот видите, ребята, вы сами убедились, что дружба между этими ребятами не только невозможна, но и может быть полезной.

- Мы с вами заканчиваем работу с рассказом Драгунского. Подумайте, можно ли этот рассказ назвать по-другому. Какие бы заглавия вы придумали?

("В ожидании мамы", "Живое чудо", "Волшебство", "Волшебная звездочка", "Светлячок", "Живая радость" и т. д.)

- Можно ли эту историю назвать сказкой? (Нет, в ней рассказывается достоверная, настоящая история; хоть в ней употребляется слово "волшебство", но в самом деле ничего волшебного здесь не происходит, все как в жизни.)

А светлячок - существо настоящее или придуманное автором?

(Настоящее, такие светлячки существуют в реальной жизни, ночью в лесу и они действительно светятся).

13. Итог урока.

- Чему вас научил рассказ и какова его главная мысль ? (Дружба должна быть крепкой,верной, честной и бескорыстной).

Домашнее задание.

Перечитать диалоги. Подготовиться к пересказу текста по плану, составленному на уроке.

Ю.Я. ЯКОВЛЕВ стриженный черт »

Цели урока:

1. познакомить учащихся с рассказом Ю. Яковлева;

2. развивать аналитические умения и самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную и письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление;

3.воспитывать у учащихся мужество, веру в мечту, желание её исполнить.

Тип урока: изучение нового материала

Дидактическое обеспечение урока: интерактивная доска, учебное пособие

Ход урока:

1.Организационный момент.

2.Опрос домашнего задания.

Пересказ рассказа В. Путилиной «Вишнёвая ветка»

3.Изучение нового материала

*Комментированное чтение текста, стр. 137

*Словарная работа: стропы, купол, критический взгляд

4. Закрепление нового материала

* Вопросы анализа текста и по содержанию:

-От чьего имени ведётся повествование?

-Каким вы себе представляете мальчика?

-Какие черты характера вы можете у него отметить?

-Как вы думаете, помогут ли они ему в будущем?

-Почему автор разговаривал с ним на равных и даже ощущал его превосходство?

-Дает ли автор ответ на вопроскто такой стриженный черт

-А вы как думаете, где начинается небо?

-Что, по-вашему, главное в рассказе?»

5. Домашнее задание

стр. 137-139,прочтитать и пересказать

6. Подведение итогов занятий

| Внеклассное чтение. А. Сейдимбеков. Женщина-мать | Цель: Познакомить с творчеством и биографией А. Сейдимбекова и его произведением «Женщина-мать» Задачи: 1. познакомить учащихся с произведением А. Сейдимбекова «Женщина-мать» 2. развивать аналитические умения и самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную и письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление; 3.воспитывать у учащихся интерес к русскому языку | Учащиеся готовятся к уроку. |

| 1. Проверка домашнего задания 2.Актуализация знаний | Пересказ рассказа Г Остера «Вредные советы»

Чтение биографиии А. Сейдимбекова | Уч-ся пересказывают рассказ «Вредные советы» Уч-ся читают биографию |

| 3. Объяснение нового материала | Сейдимбек (Сейдимбеков) Акселеу Сланович (род. 12 декабря 1942 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области, умер 16 сентября 2009 г. в г. Астана) — этнограф, искусствовед, литератор, журналист, общественный деятель, лауреат Государственной премии РК, доктор филологических наук, профессор. По окончании Жана-Аркинской средней школы три года работал чабаном в совхозе «Кзыл-Тау». 1961 год — поступил на факультет журналистики Казахского университета | Ученики слушают учителя, комментируют, отвечают на вопросы. |

| 4. Закрепление нового материала | І.Назовите страну,в которой происходит действие. | Учащиеся работают в группе, в парах, читают, отвечают на вопросы, анализируют, озаглавливают отрывок, выполняют задания |

| 5. Рефлексия | Постер | Уч-ся заполняют постер |

| 6.ОО и ОдО | Предлагается заполнить листы самооценивания и взаимооценивания | Уч-ся заполняют листы самооц. и взаимооц. |

| 7.Последующее задание | Чтение биографии А. Сейдимбекова и рассказа «Женщина-мать» | Запись в дневниках. |

ТЕМА УРОКА: БЕСЕДА ПО ВНЕКЛАССНОМУ ЧТЕНИЮ А .КАБАНБАЕВ «СОЛНЦЕ В ОДУВАНЧИКАХ»

Цели урока:

1. учить учащихся самостоятельному чтению внеклассных произведений;

2. развивать аналитические умения и самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную и письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление;

3.воспитывать у учащихся интерес к чтению литературы.

Тип урока: изучение нового материала

Дидактическое обеспечение урока: интерактивная доска, учебное пособие

Ход урока:

1.Организационный момент.

2.Опрос домашнего задания.

стр. 123, выучить наизусть стихотворение С. Есенина «Берёза»

3.Изучение нового материала

*Слово учителя о роли внеклассного чтения

*Самостоятельная работа учащихся – выбор произведения из раздела «Внеклассное чтение» для самостоятельного изучения.

4. Закрепление нового материала

*Беседа с каждым учеником (индивидуально)

-Почему ты выбрал именно этот текст?

-О чём говорится в рассказе (стихотворении)?

-Какова основная мысль произведения?

-Что хотел донести своим рассказом автор до читателя?

-Найдите в тексте художественно-выразительные средства.

-С какой целью автор их использовал?

-Прочтите отрывок, который вам больше всего понравился.

5. Домашнее задание

Сочинение на дом

6. Подведение итогов занятий

Экзаменационные билеты по русскому языку для 11 класса с казахским языком обучения

Билет №1

1. Типы простых предложений по цели высказывания.

2. Сложные бессоюзные предложения с отношениями одновременности и последовательности.

Билет №1

3. Прочитайте и определите вид данных предложений, составьте их схемы.

1. Хотя виски уже серебрятся, но капитан еще моложав. (Гон.) 2. Если виски уже серебрятся, то ты вступил в пору зрелости и мудрости. 3. Так как ты прожил большую половину своей жизни, то виски уже серебрятся.

Билет №2

1. Главные члены предложения.

2. Обстоятельство.

Билет №2

3. Расставьте знаки препинания в данном предложении: Были респрессированы и физически уничтожены основатели казахской литературы С. Сейфуллин Б. Майлин И. Жансугуров М.Жумабаев М. Дулатов

Билет №3

1. Второстепенные члены предложения.

2. Обособленные члены предложения.

Билет №3

3. Расставьте знаки препинания в данных предложениях, составьте и сравните их схемы: 1. Зной все увеличивался так что становилось тяжело дышать. 2. Становилось тяжело дышать так как зной все увеличивался.

Билет №4

1. Односоставные предложения.

2. Дополнение.

Билет №4

3. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

1. Без (дружба) никак… общение между людьми не имеет ценности.(Сократ.)

2. Для преданн… (друг) нельзя сделать слишком много. (Г. Ибсен.) 3. В истинн… (дружба) таится прелесть, непостижимая для заурядных людей. (Ж. Лабрюйер.)

Билет №5

1. Однородные члены предложения.

2. Сложные бессоюзные предложения с отношениями пояснения и дополнения.

Билет №5

3. Переведите на русский язык. Какие союзные слова вы использовали для присоединения придаточных определительных к главным предложениям?

1. Жалғыз қалуға болмайтын минуттар болады. 2. Сіз мен өз өмірімде білген адамдарымның ең жақсысысыз. 3. Мал кіретін қораның есігі басқа

Урок в 10 классе на тему «Деепричастие как глагольная форма»

Цель : привести в систему знания о деепричастиях, развивать навыки правописания, употребления их в речи

Ход урока

Найдите слова, обозначающие добавочное действие.

Звезда полей горит, не угасая,

Для всех тревожных жителей земли…

(Н.Рубцов)

Я вспоминаю, сердцем просветлев,

Какой я был взволнованный и юный…

(Н.Рубцов)

Запишите тему урока Деепричастие как глагольная форма

(Параграф 52, стр. 178)

Рассматривая части речи , на какие вопросы обращаем внимание?

3с

Значение деепричастия

4с

Признаки деепричастия

5с

Образование деепричастий

6с

Правописание

7с

Употребление в речи

8с

Значение деепричастия.

Признаки деепричастия .

Образование деепричастий.

Правописание деепричастий.

Употребление в речи.

Итак, вы определили задачи урока.

От каких слов образованы данные деепричастия?

Определите их вид.

По полученной схеме определите способ образования деепричастий:

9с

Плача

Угасая

Будучи

Глядючи

Посветлев

Прочитавши

Принесши

Какое противоречие можно обнаружить в этой схеме?

10с

Привести – приведут - приведя

Выйти - выйдут - выйдя

Увидеть – увидят – увидя (увидев)

Прочитать – прочтут – прочтя

Принести - принесут - принеся

Отметиться – отметятся – отметясь (отметившись)

Сделайте вывод об образовании некоторых деепричастий совершенного вида.

У некоторых глаголов деепричастия совершенного вида образуются от основы будущего простого времени при помощи суффикса – а или - я

Попробуйте образовать деепричастия от глаголов: мочь, вянуть, тку, вяжу и сделайте вывод о них.

11с

Деепричастия несовершенного вида не образуются:

от глаголов на -чь

беречь, мочь, жечь, печь, стричь, стеречь… ;

от глаголов на -нуть

вянуть, тонуть, пахнуть, киснуть… ;

от глаголов, у которых в основе настоящего времени нет гласных

тку, лгу, рву, шью, пью… ;

от большинства глаголов с основой на шипящий в настоящем времени:

вяжу, мажу, пишу, кажусь.

Сделайте вывод о правописании деепричастий по схеме: увидел – увидев, растаять – растаяв

Образуйте от данных глаголов деепричастия :обессилеть обессилить, обезуметь, растаять, расклеить, заметить, развеять, засеять, растаять.

Проверьте друг друга

12с

Обессилев, обессилив, обезумев, растаяв, расклеив, заметив, развеяв, засеяв, растаяв.

Словарный диктант

Проверьте друг друга и поставьте оценки

12с.1

I. Построив шалаш; посеяв рожь; услышав шепот; приготовив уроки; подклеив книгу; почуявши запах; зависев от погоды; залаяв на прохожих; заметив ошибку; раскаявшись в содеянном; быстро успокоившись; развеяв подозрения; растаяв на солнце; раскрасив стены; расстроившись от неудач; высушив одежду; выкатив велосипед; доставив удовольствие; затеявши спор; обидевшись на подругу; утратив надежду; понадеявшись на друга; расставив ударение; подъехав к дому; устроившись поудобнее; направившись к лесу; расправив крылья; насыпав зерен; услышав новость; не развеяв сомнения; промаявшись до вечера.

Почему не с деепричастием написали раздельно?

13с

|

|

Найдите начало предложений и сделайте вывод об их употреблении

14с

Не зная броду, не суйся в воду.

Не убив медведя, шкуры не продают.

Не отведав горького, не узнаешь сладкого.

Не узнав горя, не узнаешь радости.

Не погрузившись в воду, плавать не научишься.

Не замочив руки, не умоешься.

Выпишите только фразеологизмы:

15с

Раздвинув занавески, спустя рукава, положив руку на стол, положив зубы на полку, сломя голову, держа кувшин, засучив рукава, повесив пальто, повесив нос, скрипев листы, скрепя сердце, затаив дыхание.

Проверьте себя

16с

Спустя рукава, положив зубы на полку, сломя голову, засучив рукава, повесив нос, скрепя сердце, затаив дыхание.

Что такое деепричастный оборот? Какова его роль в предложении?

17с

Понятие о деепричастном обороте.

|

|

|

|

A4

Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Говоря о богатстве языка,

| 1) | в аудитории началась дискуссия. |

| 2) | у меня возник интерес к этой проблеме. |

| 3) | требуются конкретные примеры. |

| 4) | мы имели в виду главным образом его словарный запас. |

Помните! Действие, выраженное глаголом, и действие, выраженное

деепричастием, всегда относятся к одному и тому же лицу или предмету.

Укажите грамматически правильное продолжение предложения.

Обработав статистические данные,

1) учёные определили, насколько быстро изменяется язык.

2) была выявлена интересная закономерность развития языка.

3) подтвердилась гипотеза о существовании общих для всех языков

законов.

4) для лингвистов многое осталось не вполне ясным.

Сделайте выводы по уроку, исходя из его задач.

1.Параграф 52 (знать содержание)

ТЕМА: СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ: ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

Цели: научить выявлять способы передачи чужой речи; объяснить учащимся особенности строения предложений с прямой и косвенной речью и правила расстановки знаков препинания в предложениях с прямой речью.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Проверка домашнего задания.

Прослушивание нескольких докладов учащихся на тему «Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык».

III. Словарный диктант.

чено, колонна, колонка, совершенный, совершеннейший, тысячелетие.чена, источен, источенные, исто, прообраз, этимология, этимологический, понять, понял, поняла, перспектива, реактивный, реакция, истоняло, заняланял, завее, едва, до тех пор пока, в то время как, как будто, во что бы то ни стало, коммуникация, эскиз, за, оригинальный, подлинник, репродукция, копия, красинял, принялать, при, принял, придалать, прида, придатнял, отняла, электрификация, одал, продалать, кооператив, про, углубиИдеал, идеальный, выделены, употреблены, использованы, панорама, углубленный, углублена

IV. Изучение нового материала.

Беседа с классом.

Вопросы:

1) Что такое чужая речь? (Это речь другого лица, включенная различными способами в речь говорящего.)

2) Какие вы знаете способы передачи чужой речи? (Прямая речь, косвенная речь и несобственно-прямая речь.)

3) Что такое прямая речь? (Это дословное воспроизведение чужой речи, при котором сохраняются все ее лексические и грамматические особенности. Прямая речь всегда представлена говорящим или пишущим как точно, дословно переданная чужая речь. Особенности структуры предложений с прямой речью – авторские слова и прямая речь.)

4) Что такое авторские слова? (Это конструкции с глаголом речи – сказать, проговорить, промолвить, спросить и т. п., к которому непосредственно относится прямая речь. Прямая речь с точки зрения структуры представляет собой предложения простые и сложные, односоставные и двусоставные, полные и неполные. Характерными особенностями прямой речи являются обращения, формы повелительного наклонения, междометия, эмоционально-экспрессивные частицы, личные местоимения и глагольные формы от первого лица.)

5) Что такое косвенная речь? (Предложения с косвенной речью – это один из способов изложения чужой речи от лица говорящего. В предложениях с косвенной речью чужая речь передается не дословно, а с сохранением ее содержания. Это, как правило, сложные предложения, состоящие из двух частей – слов автора, представляющих главное предложение, и косвенной речи, оформленной как придаточное предложение. Вопрос, переданный в косвенной речи, называют косвенным. После косвенного вопроса вопросительный знак не ставится. Слова автора обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой.)

6) Что такое несобственно-прямая речь? (Это такой способ передачи чужой речи, при котором чужая речь сливается с авторской речью. Несобственно-прямая речь совмещает свойства прямой и косвенной речи. Несобственно-прямая речь, как и прямая речь, сохраняет особенности лексики и синтаксиса чужой речи и, как косвенная речь, не оформляется на письме кавычками, ведется от имени автора повествования. Чужая речь может быть оформлена как цитата. Чужая речь может быть передана простым предложением, при этом часто указывается лишь тема речи. Содержание чужой речи передается дополнением, выраженным существительным в предложном падеже, неопределенной формой глагола.)

7) Что такое цитата? (Это дословная выдержка из какого-либо текста или в точности приводимые чьи-либо слова. Цитаты привлекаются для подкрепления или пояснения излагаемой мысли авторитетным высказыванием. В письменной речи цитаты заключаются в кавычки или выделяются шрифтом. Если цитаты приводятся не полностью, место пропуска обозначается многоточием.)

V. Закрепление изученного материала.

1. Объяснительный диктант (работа у доски).

Когда герою дали слово,

Он всему собранию сказал:

«Ничего не сделал я такого,

Лишь свою Отчизну защищал».

Е. Долматовский

2. Выполнение задания.

Записать предложения, расставить знаки препинания, разобрать синтаксически.

1) Профессор спросил Мересьева: «А верно, ты больше двух недель полз из немецкого тыла?» (Б. Полевой.)

2) Справедливейшая надпись есть в горах: «Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг». (Ш. Руставели.)

3) И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы: «О, если б в небо хоть раз подняться!» (М. Горький.)

3. Работа по вариантам.

Вариант I. Заменить, где возможно, прямую речь косвенной.

1) «Надо достать лодку», – промолвил, наконец, Ермолай.

2) «Лодка сесть, – сказал Сучок глухим и разбитым голосом, – да больно плоха».

3) «Где же вожатый?» – спросил я у Савельича.

4) «Доктор у себя?» – быстро спросил вошедший.

Вариант II. Заменить косвенную речь прямой.

1) Игнатьева сказала Сереже, что она познакомит его с Устинович.

2) Валя набросилась на Сергея и говорила, что стыдно ему так вести себя, что он совсем отрекся от дома.

3) Сергей успокаивал ее и сказал, что домой ему идти некогда, что он и сегодня не придет, а что вот с ней ему поговорить нужно.

4) Сережа начал сразу без обиняков говорить Вале, чтобы она шла в комсомол, что она будет вести агитацию среди девушек, а он возьмется за ребят. (По Н. Островскому.)

4. Самостоятельная работа.

Составить предложения по схемам:

1) А : «П».

2) А : «П?(!)»

3) «П», – а.

4) «П?(!)» – а.

5) «П, – а, – п».

6) «П, – а. – П».

7) «П, – а. – П?(!)»

8) «П?(!) – а. – П».

9) «П?(!) – а. – П?(!)»

VI. Итог урока.

Домашнее задание.

Записать предложения, определить способ передачи чужой речи.

Охарактеризовать предложения.

1) Александр выбежал, как будто в доме обрушился потолок, посмотрел на часы – поздно, к обеду не поспеет. (И. Гончаров.)

2) Я начал расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. (М. Лермонтов.)

Тема Фраерман Дикая собака Динго

Цели урока: Познакомить учащихся с жизнью и творчеством Р. И. Фраермана и его произведением « Дикая собака динго, или повесть о первой любви»

Задачи:

1. познакомить учащихся с содержанием, темой и идеей произведения;

2. развивать аналитические умения и самостоятельную деятельность учащихся, развивать устную и письменную речь, выразительное чтение, логическое мышление;

3. воспитывать у учащихся желание иметь настоящих друзей, самим уметь дружить, мечтать и верить в лучшее

1. Опрос домашнего задания

Учащиеся расскажут о творчестве писателя Р. И. Фраермана

2. Актуализация знаний

Просмотр слайдов о творчестве и биографии Р. И. Фраермана

3. Объяснения нового материала

*Показ портрета Фраермана

*Рассказ учителя о писателе и о повести.

Р. И. Фраерман –детский писатель. Он написал немало произведений о детях и для детей. Лучшая книга Р. И. Фраермана – «Дикая собака динго, или повесть о первой любви». В ней рассказывается о жизни школьников из маленького городка на Дальнем Востоке, о их настоящей дружбе, которая заставила Таню и Фильку рисковать жизнью ради спасения Коли; о первой любви, которая каждого из нас делает лучше.

Повесть заканчивается светлой грустью: ребята прощаются с детством, вступают в страну, называемую юностью, но идут уже каждый своей дорогой.

* Чтение глав «В лагере», «Урок русского языка», «Встреча с писателем», стр. 218-232

4. Закрепление нового материала

5. Рефлексия

* Вопросы по содержанию и анализу после каждой главы (из учебника)

* Вопросы по содержанию и анализу:

- О чем говорится в повести?

- Как повесть влияет на челвоека?

Дневн. двойн. записи

6. Подв. итогов.

Заполняют листы самооценив. и взаимооценив.

ТЕМА УРОКА: КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ «ОБЫЧАЙ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Цели урока:

образовательные

выявить пробелы в знаниях учащихся, освежить в памяти учащихся изученное ранее

развивающие

развивать умение писать под диктовку, использовать знания на письме

воспитательные

воспитывать любовь к природе, к своей стране

Тип урока проверка знаний

Форма организации урока диктант

Дидактическое обеспечение урока

Ход урока

I. Организационный момент.

а/ приветствие;

б/ проверка посещаемости учащихся;

в/ проверка готовности класса к уроку

II. Проверка домашнего задания.

III. Сообщение темы, цели урока

IV. Чтение текста

Обычай гостеприимства

Гостеприимство породило множество самых разных обычаев. У индейцев Северной Америкидля гостей хозяева ставят на стол самое лучшее угощение. Один из уважаемых людей становится распорядителем празднества.

Очень церемонно встречают гостей в Индии. Хозяева выходят навстречу с гирляндами цветов. Какой бы бедной ни была семья, без цветов дело никогда не обходится.

Англичане будут потрясены, если вы опоздаете на встречу. Они считают, что в гости ходят не для того, чтобы поесть, а для встречи с людьми, с которыми приятно провести вечер за интересной беседой.

В Японии другая традиция. Хозяева долго будут извиняться за то, что им нечем угостить гостя, хотя стол ломится от еды. В японском селе гость должен при входе в дом становиться на колени. (114 слов)

(Из печати)

V.

Словарная работа

церемония, церемонно — рәсім, салтанатты рәсім, рәсім түрде

VI. Письмо под диктовку.

VII. Самопроверка.

VIII. Этап информации о домашнем задании.

Повторить изученное о СПП

IX. Итог урока.

Тема :«Великая Отечественная война в произведениях поэтов и писателей 20 века»

Цель: проанализировать с учащимися стихотворения К.Симонова, А.Ахматовой , С.Гудзенко, В.Высоцкого, рассказ М.А.Шолохова. Выявить значение поэзии в годы Великой Отечественной войны; показать, что высокие патриотические чувства в произведениях этого времени соединялись с глубоко личными переживаниями

Задачи:

• Обучающие: дать обзор поэзии периода Великой Отечественной войны; показать, что поэзия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие и патриотические чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя.

• Развивающие: развивать познавательные способности учащихся; коммуникативные и информационные компетентности; раскрывать творческий потенциал учащихся.

• Воспитательные: способствовать становлению мировоззренческой позиции учащихся; воспитывать чувство патриотизма и гордости за страну и ее народ.

Ход урока.

1. Оргмомент

2. Целеполагание

Цель нашего урока – понять ту боль, что перенес мир в годы Великой Отечественной войны; вспомнить славных поэтов Великой Отечественной войны, выстоявших, победивших, вселявших надежду в народ, подаривших миру жизнь и счастье; показать, какой след оставила война в каждой семье; выявить особенности поэзии и прозы о Великой Отечественной войне и ее роль в грозные годы.. Проблемный вопрос к уроку: Что объединяет произведения о Великой Отечественной войне?

3. Что нам, поколению, живущему под мирным небом вот уже 70 лет, известно о войне? (выступление ученицы)

4. Слово учителя. Победа досталась ценой жизни около 32 миллионов советских людей. Среди тех, кто уходил на фронт, были и талантливые поэты. Война стала для них, вчерашних школьников и студентов, досрочным началом "взрослой" жизни. Судьбы у поэтов оказались очень схожими. Почти все они прошли войну солдатами и офицерами переднего края. Поэтому каждое их стихотворение - документальное свидетельство тех лет. Многие из них погибли в боях за Родину, другие прожили больше. До Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось 2186 писателей и поэтов, 944 человека ушли на фронт, не вернулись с войны — 417.

Ребята. Мы сегодня будем работать с произведениями поэтов С.Гудзенко., К.Симонова, А.Ахматовой и В.Высоцкого

5. Чтение стихов учениками

4. Анализ стихотворений (в парах) Проблемный вопрос: Чем отличаются стихи, написанные во время войны от тех, что были написаны в мирное время? Почему стихи – востребованный жанр во время войны?

Автор

Название

Год написания

Идея (для чего написано)

Содержание (что изображено)

1.С.Гудзенко

Перед атакой

1942

Час ожидания атаки – самый страшный

В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, в 1942-м был тяжело ранен, отчего впоследствии и скончался

2.К.Симонов

Жди меня

1941

Всем, кто уходил на войну, было очень важно знать, что их любят и ждут, верят в Победу

Военный корреспондент

3. А.Ахматова

Мужество

1942

Мужество нас не покинет

Читает стихи перед ранеными в госпиталях

4.В.Высоцкий

Песня о Земле

1969

Не только люди, но и Земля наша помнит всю боль, которую нанесла война

Родился в 1938 году, в 1945 ему было 7 лет

-Кто из поэтов, на ваш взгляд, был на войне? По каким признакам вы об этом догадались?

- Почему же прозвучавшие стихотворения и другие стихотворения поэтов оказались так необходимы людям: и тем, кто был на фронте, и тем, кто работал в тылу? Почему стихи – востребованный жанр во время войны?

( Поэзия обращалась к душе каждого человека, передавала его мысли, чувства, переживания, страдания, вселяла веру и надежду.

Поэзия не боялась правды, даже горькой и жесткой. Поэзия связывала воюющих и оставшихся в тылу.)

- В чем значимость поэзии периода Великой Отечественной войны? (Война изображается не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, просто как жизнь, пусть и неимоверно тяжелая). В каждом стихотворении – неприкрашенная правда.)

- А кто, по-вашему, главный герой поэзии, опаленной войной?

( Герои поэзии военного времени - это и русские воины-освободители, и простые труженики тыла, это и дети, то есть все те, кто боролся с врагом! Это люди разной национальности, разных возрастов, выдержавшие суровые и тяжелые испытания, выпавшие на их долю.)

6. Анализ рассказа «Судьба человека» (тесты)

-Проблемный вопрос: Почему рассказ называется «Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова»?

7. Чтение стихотворения «Варварство» М.Джалиля.

- Кого бы вы еще назвали действующим лицом в рассказе?

8. Просмотр эпизода «Встреча с Ванюшкой»

9. Работа в парах

-Что довелось пережить ему к моменту встречи с А.Соколовым? (Мальчик остаётся круглым сиротой: во время бомбёжки поезда погибла его мать, не вернулся с фронта его отец; у него нет дома, он голодает. Мальчик слабый, открытый, незащищенный.)

-Что ещё мы можем узнать о Ване по тому, как он отвечает на вопросы? (На вопросы отвечает автоматически, видимо, ребёнок не первый раз отвечает на подобные вопросы, слова «не знаю», «не помню», «где придётся» усиливают ощущение тяжести того, что перенёс этот мальчик, как ему было плохо и тяжело.)

-Как вы думаете, почему Ванюшка так стремительно и безоглядно поверил в то, что его нашёл отец? (Этот ребёнок истосковался по теплу и заботе. Ему было очень плохо, одиноко, и в нём жила надежда найти своих родных.)

Почему рассказ называется «Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова»?

Заглавие рассказа носит обобщенный характер: перед нами судьба не только Андрея Соколова, но и «маленькой птахи» Ванюшки. Два осиротевших человека обретают друг друга.

9. Дискуссионная карта

Если бы не война...

Как война влияет на судьбу человека?.

10. Что объединяет произведения о Великой Отечественной войне? Зачем мы возвращаемся к этой теме?

Поэзия возвращается к событиям войны не только для того, чтобы вновь и вновь показать трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт прошлого предостерёг от катастрофических ошибок в будущем. Нам, поколению XXI века, дорого будущее планеты. Наша задача – беречь мир, чтобы люди земли встречались не на поле боя, а в труде, на дорогах мира и братства.

11. Рефлексия «О чем вас заставил задуматься сегодняшний урок? Что нового для себя вы узнали на уроке?

Какое впечатление осталось у вас от урока? Какие чувства и мысли вызывает лирика военных лет?

12.Домашнее задание: написать сочинение: Какое произведение о Великой Отечественной войне больше всего понравилось? Чем?

13. Выставление и комментирование оценок

Конспект урока русского языка в 5 классе

«Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи»

Цели:

Образовательная:

повторить изученное об имени прилагательном в начальной школе;

учить находить прилагательное в тексте и употреблять в речи;

организовать наблюдение за ролью, которую выполняет прилагательное в речевом высказывании.

Развивающая:

развивать внимание, память, речь учащихся.

Воспитательная:

воспитывать интерес к русскому языку;

воспитывать чувство прекрасного, передаваемое через слово.

Оборудование:

Учебник С. И. Львовой «Русский язык 5 класс», часть 2.

Видеозапись (фрагмент явления 8 (Д. И. Фонвизин «Недоросль»)).

Раздаточный материал: тексты (отрывок из повести В. Г. Короленко «В дурном обществе») + карточки со знаками «+» и «-».

Проектор, компьютер.

Фотография «Ландыш».

Домашнее задание:

Сочинение-миниатюра (упр. №803), (написать текст про ландыш).

ХОД УРОКА

I. Уточнение знаний учащихся (повторение)

Учитель: Мы с Вами работаем с таким разделом грамматики, как морфология. А с каким ее подразделом мы начали знакомство?

Учащиеся: Самостоятельные части речи.

Учитель: Правильно. Для того чтобы вспомнить то, что мы уже знаем, я предлагаю вам такое задание:

Выслушав утверждение, определите, истинно оно или ложно? Если высказывание истинное – вы показываете знак «+», если ложное – знак «-».

Все слова русского языка можно разделить на самостоятельные, служебные и междометия.

Все самостоятельные части речи изменяемые.

Грамматические значения слов выражены окончаниями.

Имена существительных обозначают действие.

С помощью существительных мы можем называть не только различные предметы, но и чувства и состояния человека, действия, вещества, совокупности лиц.

(Каждое утверждение проецируется отдельно, сменяя друг друга)

Учитель: Молодцы! Вы хорошо знаете пройденный материал. Сегодня мы с вами продолжим знакомство с этим большим разделом русского языка (лингвистики) «Морфология».

II. Интрига

Учитель: (показывая игрушку). Что вы мне скажите об этом предмете?

Учащиеся: Красивая, большая, …

Учитель: Итак, чтобы охарактеризовать данный предмет, нам потребовалось особая часть речи – какая?

Учащиеся: Имя прилагательное.

Учитель: Правильно. (Объявление темы урока). (Запись в тетрадях).

III.Движение темы

Учитель: Вы, конечно, ждете мой вопрос: что называется прилагательным? И вы правы. Но перед тем как его задать, я приглашаю вас на экзамен, на котором мальчик по имени Митрофан демонстрирует свое знание прилагательного как части речи.

(Просмотр фрагмента)

Правдин (экзаменующий): Дверь, например, какое имя: существительное или прилагательное?

Митрофан: Дверь, которая дверь?

Правдин: … Вот эта. (показывает).

Митрофан: Эта? Прилагательна.

Правдин: Почему же?

Митрофан: Потому, что она приложена к своему месту. Вон у чулана шеста неделя стоит не навешена; так та покамест существительна.

Правдин: Так поэтому у тебя слово дурак прилагательное, что оно прилагается к глупому человеку?

Митрофан: И ведомо.

(Видеозапись)

Учитель: Прав ли Митрофан? А какое определение прилагательного дали бы вы?

Учащиеся: Имя прилагательное – часть речи, обозначающая признак предмета, отвечающая на вопросы какой? какая? какое? какие? чей?

Учитель: Какие признаки предмета могут обозначать прилагательные?

Работа с текстом

Учитель: перед вами текст. Прочтите его. Чей это портрет? Только ли о росте Валека, цвета его глаз, одежде вы узнали из текста? Какая часть речи помогла вам?

Задание: (тетрадях)

Выпишите имена прилагательные, которые употребляются в данном тексте.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

(В. Г. Короленко)

(Текст лежит у учащихся на парте и спроецирован)

Проверка (парная) 1 учащийся называет выписанные имена прилагательные.

Учитель: На какие вопросы отвечают данные имена прилагательные? Что они обозначают? Какими членами предложения являются?

Учитель: Внимательно слушавшие сценку обратили внимание на остроумное толкование прилагательного как части речи, которая к чему-то «приложена». К чему же «приложено» имя прилагательное?

Учащиеся: К имени существительному.

Учитель: Правильно. Посмотрите еще раз на наш текст и назовите существительные, к которым относятся прилагательные.

Учащиеся: Называют: мальчик, рубашонке, штанишек, волосы, глазами.

Учитель: Молодцы! Итак, сделаем вывод: «Имя прилагательное …»

(Вывод спроецирован, один учащийся читает его вслух)

Физминутка

Работа с учебником

Учитель: А теперь обратимся к нашему учебнику и подробнее узнаем об имени прилагательном, (стр. 94-95). Прочитайте правило.

Учащиеся: Читают про себя.

Учитель: Какая информация оказалась для вас новой?

Учащиеся: (Качественное, относительное, притяжательное – постоянные признаки; степень сравнения, краткая и полная форма – непостоянные признаки).

Учитель: С этими понятиями мы будем знакомиться чуть позже. А сейчас я предлагаю вам поработать с упражнением №825 (задание 1.)

Прочитайте текст.

Найдите слова, которые помогают точнее, образнее и ярче описать портрет мальчика.

(Устно)

Учащиеся: …

Учитель: А теперь выполним задание (по выбору)

Выпишите словосочетания, в которых зависимыми словами являются выделенные прилагательные. Задайте к ним вопрос. (Средний уровень)

Выпишите выделенные прилагательные. Используя правило, определите начальную форму, род число и падеж записанных прилагательных. (Высокий уровень)

(Спроецированы)

Проверка выполненной работы

Средний уровень Высокий уровень

Как определить род, число, падеж прилагательных?

(Все эти характеристики дает ему главное слово)

Учитель: Молодцы, ребята. Справились с заданием. А сейчас посмотрите на фотографию (на доске: «Ландыш»). Что вы скажите об этом цветке?

Учащиеся: Ландыщ красивый …

IV. Домашнее задание

Учитель: Запишем домашнее задание: упражнение №830 (сочинение-миниатюра «Ландыш»).

Учитель: Дома написать небольшой текст, цель которого – воздействовать на читателя, убедить его в том, что ландыш является одним из самых прекрасных цветов. Какая часть речи поможет вам рассказать об этом цветке?

Учащиеся: Имя прилагательное.

V. Итог урока

Учитель: О какой части речи шла речь во время урока?

Учащиеся: Имя прилагательное.

Учитель: Понравилась ли вам эта часть речи? Чем?

Учащиеся: Имя прилагательное дает возможность точно, образно описывать предметы и явления, называть их особенные свойства.

Учитель: Вспомним сценку, где мальчик Митрофан демонстрирует свое знание прилагательного как части речи. В чем смысл маленького спектакля?

Учащиеся: …

Учитель: Но может быть, Митрофан в чем-то прав?

Учащиеся: Имя прилагательное действительно «приложено» к чему-то, в данном случае – к имени существительному.

Учитель: Как вы думаете, мы все знаем об имени прилагательном?

Учащиеся: Нет.

Учитель: Значит, на следующих уроках мы продолжим наш разговор об имени прилагательном. Нас ждет много интересного – и старого и нового.

VI. Выставление оценок за урок

Конспект урока по русскому языку "НЕ- с глаголами"

Цель урока: формирование навыка правильного написания не с глаголами.

Уметь:

правильно писать не с глаголами;

подбирать примеры с глаголами;

исправлять орфографические ошибки, связанные с неправильным написанием не с глаголами.

Ход урока

1. Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания: (учащиеся рисовали портреты глагола, писали сказки о глаголе):

а) защита рисунков;

б) чтение придуманных сказок.

3. Повторение пройденного материала.

а) индивидуальная работа (по карточкам) у доски двух учащихся.

Задание: выписать из предложений глаголы, на «морфологическом» дереве выбрать «яблочки», соответствующие по всем морфологическим признакам выписанному глаголу. ( На одном «яблочке» должен быть написан один какой-либо признак).

Примечание: на заранее приготовленных листочках учащийся маркером крупным шрифтом выписывает глагол, прикрепляет его на доску, после чего к данному глаголу ищет на «дереве» «яблочки» и также присоединяет их к глаголу.

Карточка № 1

А рядом новой зеленью

Лепечут песню новую

И липа бледнолицая,

И белая березонька.

Стойкий народ одолеет бойкого врага.

Дни и ночи рыскал по полям и лугам злой ветер.

Карточка № 2

Несется клич во все концы: « Весна пришла! ».

От учтивых слов язык не отсохнет.

б) Слово учителя:

Ребята, давайте обратимся к эпиграфу нашего урока. [1]

Он энергичен, многолик…

Глагол,

Он действовать привык.

Необходим он-

Вот в чем соль.

Я говорю ему:

- Глаголь!

Л. Татьяничева

Работа с классом

1. Объясните разницу между словами глагол и глаголь по плану:

а) к какой части речи относится каждое из слов;

б) что они обозначают;

в) к какой группе лексики относится каждое слово.

2. Как вы понимаете выражение вот в чем соль. Как оно возникло? ( Это задание было дано на дом одному из учащихся).

3. Сообщение учащегося.

в) Слово учителя

Ребята, вы, думаю, сами убедились в том, что глагол - непростая часть речи, она таит в себе загадки, потому как имеет свои индивидуальные признаки, которые присущи только ей. И сейчас мы эту тайну раскроем. А помогут нам это сделать загадочные вопросы о глаголе, которые оставил вам мудрый старичок Глагол.

г) Блиц-опрос

(Напечатанные вопросы находятся в шляпе, учитель проходит по рядам, ученик берет любой вопрос и отвечает на него).

Вопросы:

Что такое глагол?

Сколько у глагола спряжений?

Как изменяются глаголы?

Почему неопределенная форма глагола называется именно так?

Какие глаголы называются возвратными?

На какие вопросы отвечают глаголы в неопределенной форме?

4. Подготовка к изучению нового материала

У.: Ребята, а теперь внимательно посмотрите на глаголы, которые нашли ваши одноклассники в предложениях. Какие вы видите орфограммы в глаголах?

(На доске висят листочки с написанными глаголами, ребята устно объясняют орфограммы, орфограмму в глаголе не отсохнет объясняют в последнюю очередь).

У.: Именно об этой орфограмме мы будем говорить сегодня на уроке. Давайте в рабочих тетрадях запишем дату и тему урока.

5. Объяснение нового материала

а) У.: Ребята, посмотрите на данные слова:

Что между ними общего?

Чем они отличаются друг от друга? Почему?

Сформулируйте правило написания не с глаголами.

| Негодовать | Не болеть |

| Недоумевать | Не читать |

| Ненавидеть | Не помогать |

| Неистовствовать | Не слышать |

| Недомогать | Не найти |

| Ненавидеть | Не любить |

| Нездоровится | Не отвечать |

б) У.: Ребята, давайте вспомним лексическое значение слов-глаголов, которые пишутся с не слитно.

Работа в парах

(На распечатанных листочках даны глаголы и их значения. Работая в паре, учащиеся должны стрелочками правильно указать значения глагола).

Недоумевать – это значит заставлять, не считаясь с желанием другого.

Негодовать – это значит сомневаться, удивляться.

Неистовствовать – это значит находиться в болезненном состоянии.

Неволить – это значит находиться в состоянии нездоровья.

Недомогать – это значит злиться, беситься.

Нездоровится – это значит выражать неудовольствие.

в) Проверка выполнения задания

6. Закрепление нового материала

а) Работа по учебнику (стр. 242, упр. 612 (учащиеся по одному слову записывают на доске, объясняя изученную орфограмму). [2]

б) Работа с текстом [1]

У.: Ребята, однажды А. С. Пушкин пришел к своему другу – Петру Андреевичу Вяземскому и написал в детском альбоме сына поэта стихи. В них содержался очень важный совет.

Давайте прочитаем эти строки:

Душа моя Павел,

Держись моих правил:

Люби то-то, то-то,

Не делай того-то…

Кажись, это ясно?

Прощай, мой прекрасный!

У.: Какое слово из данного стихотворения относится к теме нашего урока?

(Не делай)

- Что обозначает частица не? (запрет на действие).

- Как вы думаете, что А. С. Пушкин советовал юноше не делать?

- Давайте раскроем авторскую мысль глаголами, отрицающими недостойные действия, увы, свойственные человеку.

в) Коллективная работа со словом

(Устно учащиеся подбирают к глагол не делай контекстные синонимы).

(На доске появляется запись):

У.:Ребята, изучая данную тему, хочу обратить ваше внимание на то, что в русском языке есть глаголы, с которыми не так и хочет слиться, но мы должны их писать по общему правилу.

Сейчас я продиктую глаголы в утвердительной форме, а вы запишите их в отрицательной форме с восклицательным знаком.

Буду – не буду!

Могу – не могу!

Хочу – не хочу!

Стану – не стану!

Задание: изобразите голосом капризного ребенка. Как звучат эти глаголы? Когда нам что-то не хочется делать?

г) Групповая работа

У.: Ребята, мудрый дедушка Глагол помимо того, что оставил вам загадочные вопросы, он обратился к вам с просьбой помочь ему еще в очень важном деле. Все дело в том, что на свой день рождения его пригласил очень хороший старый друг, к которому он может добраться лишь только на плоту, которого пока нет, его необходимо срочно построить, Поможем? Чтобы плот был прочным, надо составить его из «дощечек» с глаголами, которые пишутся правильно, тогда плот не развалится, а «дощечки» с ошибками брать нельзя (их нужно отложить в сторону): в самый неподходящий момент они могут сломаться, и дедушка Глагол утонет.[3]

Ребята, давайте поможем дедушке Глаголу побыстрее построить плот.

Учащиеся в своих тетрадях записывают глаголы, исправляя ошибки (слова с неверным написанием записываются в левую колонку в правильном виде).

д) Взаимопроверка

(Далее учитель предлагает задание для эрудитов)

Из второй части пословиц учащиеся должны полностью записать пословицу.

…не ждут (Семеро одного не ждут)

…не машут (После драки кулаками не машут)

…не поймаешь (За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь)

…не испортишь (Кашу маслом не испортишь)

У.: Ребята, почему в пословицах так много глаголов с отрицанием?

(Человек поступает в жизни часто неправильно, не так, как должно быть, поэтому пословицы нас учат, отталкиваясь от отрицательного опыта человека).

е) Мгновенная проверка знаний

(Учитель диктует учащимся список слов, правописание которых он хочет проверить (их 15). Во время диктовки ученики заполняют слева направо перфокарту – табличку, представляющую собой 15 одинаковых квадратиков (то есть, сколько слов, столько и квадратиков). В каждую клеточку квадрата вписывается одна из двух букв (или другие условные знаки) в зависимости от принятого решения (предположим, а или б). По окончании работы ученик соединяет линией одинаковые буквы (выбирая а или б по договоренности с учителем), в результате чего получается определенный рисунок. Если получившийся рисунок совпадает с проверочным рисунком – ответом, который имеется у учителя, то задание выполнено правильно)

( не) брать

(не) бросить

(не) расти

(не) собирать

(не) ходить

(не) обижать

(не) домогать

(не) волить

(не) годовать

(не) умыться

(не) сварить

( не) хвалить

(не) указывать

(не) забегать

(не) раскрыть

Такой рисунок должен получиться у учащихся

7. Подведение итогов и выставление оценок

У.: Ребята, мудрый дедушка Глагол вам оставил еще несколько вопросов:

- Что узнали вы сегодня на уроке?

- Чему научились вы на уроке?

8. Домашнее задание

У.: Дедушка Глагол не прощается с вами и приготовил еще одно испытание, которое и будет для вас домашним заданием (упр. 619).

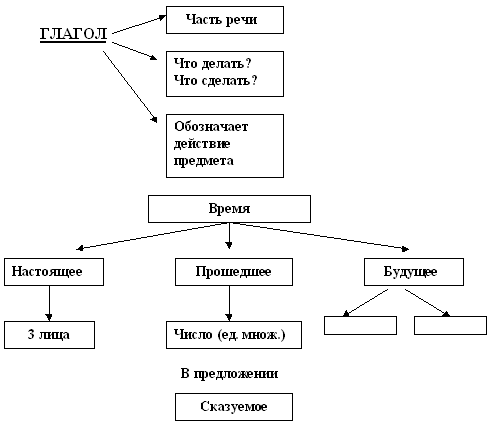

Глагол как часть речи

Цели и задачи урока: 1) обобщить и систематизировать имеющиеся у детей знания о глаголе как части речи; 2) способствовать развитию у школьников речи, мышления, памяти; 3) воспитывать интерес к русскому языку, к русской поэзии; 4) способствовать эстетическому воспитанию детей.

Ход урока.

Подготовка к изучению нового материала

— Сегодня мы начнем изучать новую тему. А какую — вы догадаетесь, если правильно выполните первое задание: списать с доски предложения, вставляя подходящие по смыслу слова. (Задание может быть выполнено по вариантам; вариант 2 в этом случае целесообразно рекомендовать более «сильным» ученикам. Но можно предложить классу всего один вариант.)

Вариант 1. Старик ____ неводом рыбу,

Старуха_____ свою пряжу. (Пушкин).

Вариант 2. Девочка____лесное яблочко,

спасибо . Яблоня _____ ее своими

ветвями. Лебеди _____ мимо. («Гуси-лебеди»).

А теперь прочитаем предложения, называя слова, которые вы вставили на месте пропусков.

К какой же части речи относятся слова, использованные на месте пропусков?

Как вы догадались? Что обозначают все эти слова?

—Итак, тема нашего сегодняшнего урока — «Глагол». Запишем ее в тетради.

Пока учащиеся записывают тему урока, им можно сообщить справочные сведения.

Глаголы по частоте употребления занимают второе место (после существительных). Среди 9000 слов, являющихся наиболее употребительными, глаголов около 2500. Самые частотные из них — мочь, сказать, говорить, знать, стать, видеть, хотеть, пойти, дать, есть, стоять, жить, иметь, смотреть, казаться, взять, понимать, сделать, делать, значить.

Обобщение и систематизация знаний о глаголе

— А сейчас посмотрите на доску. Прочитаем стихотворение И. С. Никитина «Утро». (Выразительное чтение наизусть может быть заранее подготовлено одним из учащихся.)

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.

Белый пар по лугам расстилается.

По зеркальной воде, по кудрям лозняка

От зари алый свет разливается.

Дремлет чуткий камыш. Тишь - безлюдье вокруг.

Чуть приметна тропинка росистая.

Куст заденешь плечом - на лицо тебе вдруг

С листьев брызнет роса серебристая.

Потянул ветерок, воду морщит-рябит.

Пронеслись утки с шумом и скрылися.

Давайте укажем глаголы, которые встречаются в этом стихотворении, и охарактеризуем их. По каким признакам можно охарактеризовать глаголы? (Время, число, лицо или род.)

Итак, какие же глаголы встречаются в стихотворении И. С. Никитина «Утро»? Дадим им характеристику.

— Как вы думаете, почему здесь большинство глаголов настоящего времени, а в конце — три глагола прошедшего времени?

— А теперь попробуйте объединить все сказанное о глаголе в одном определении глагола как части речи. (Два-три ученика пытаются сформулировать правило.)

— Проверим себя: прочитаем определение глагола как части речи в учебнике.

Глагол — часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать?

Глаголы изменяются по временам: бывают в форме настоящего, прошедшего или будущего времени. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам, а в прошедшем времени — по родам (в единственном числе) и числам.

В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с подлежащим

— Итак, мы вспомнили, что такое глагол. А теперь пора немного поиграть.

Лексическая работа

— Я предлагаю вам подобрать синонимы к глаголам речи, т. е. к глаголам типа сказать, говорить. (Школьники подбирают глаголы, называют их. Работа может проводиться по командам. Например, можно объединить детей, сидящих рядом, в одну команду из 4—6 человек.)

— Молодцы! А вот послушайте, какие глаголы использовал писатель В. Распутин в своей повести «Последний срок»:

вспомнить, спрашивать, говорить, знать, объясниться, засмеяться, признаться, подсказать, буркнуть, махнуть, кольнуть, разозлиться, взбелениться, просить, пожаловаться, хвалить, сказать, посоветоваться.

Работа с учебником

—Однако мы с вами помним, что глаголы в русском языке — это не только глаголы речи, но и глаголы труда, глаголы звучания, цвета и др.

—Давайте поработаем с глаголами цвета. Прочитаем задание к упражнению. Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Укажите лицо и число глаголов. Разберите одно из предложений по членам.

Для справок: белеть, синеть, желтеть, зеленеть.

Четыре ученика выполняют задание на доске (они по очереди или одновременно работают на разных частях доски); остальные дети пишут в тетрадях.

Самостоятельная работа

— А теперь давайте представим, что каждый из вас уже не ученик V класса, а редактор какой-либо газеты, журнала, еженедельника... И вот начинающий автор приносит вам рассказ, где в каждом предложении употреблено несколько глаголов-синонимов. Ваша задача — выбрать наиболее подходящий из них и записать текст в окончательной редакции. Попробуйте!

(Текст записывается на доске, или детям раздаются распечатки.)

Сказка про одуванчики. (Встало, взошло, поднялось) весеннее солнышко. Умылось оно теплым дождем и пошло (шагать, гулять) по небу. (Взмахнуло, встряхнуло) солнышко золотым рукавом.(Брызнули, покатились, посыпались) солнечные пылинки. (Засветились, засверкали, заискрились, заблестели) на земле маленькие желтые огоньки - одуванчики.

Зима (пряталась, скрывалась, таилась) в дремучем лесу. (Выглянула, посмотрела) она. В траве блестели миллионы маленьких солнышек. (Разозлилась, разгневалась, рассвирепела) зима.(Закрыла, запорошила) она снегом веселые огоньки и (скрылась, ушла, убежала) на север.

Так теперь одуванчики сначала в желтом платье (ходят, гуляют, щеголяют), а потом белую пушистую шубку надевают. (По Н. Толмачевой).

Если класс не очень сильный, лучше предложить учащимся объединиться для выполнения работы по нескольку человек. В противном случае выполнение и проверка работы могут чрезмерно затянуться.

Домашнее задание

— Пора открыть дневники и записать домашнее задание (задание заранее записано учителем на доске):

Подведение итогов урока

— Какие знания о глаголе помогут вам выполнить домашнее задание?

Самостоятельно (или с опорой на материал учебника — в слабом классе) ученики формулируют основные положения определения глагола.

Тема: Неопределённая форма глагола

Ход урока:

Актуализация знаний о глаголе.

Контрольный словарно – орфографический диктант.

Врачом, огурцы, цыц, растение, разбить, распить, предложение, прилагательное, цирк, акация, расчёска, крыжовник, жюри, парашют, грачонок, здание, здесь, ростовщик.

Вспомните всё, что вам известно о глаголе:

Наблюдение:

Образуйте от существительных глаголы с помощью суффикса - СЯ

Увлечение, беседа, сожаление, сотрясение, удивления, наслаждение, раздражение, удаление

Что получилось, записываем на доске и в тетрадях.

А теперь попробуйте определить лицо глагола, время.

Не можем.

А почему?

А потому что это НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ форма глагола!

Сообщение темы и постановка учебной задачи.

-Прочитайте написанные на доске слова:

Выкопал, выдержал, угрожают, зашагает, стемнеет, сбегут, решить, беречь, привезт

- Найдите в них общее. ( глаголы, все слова имеют безударную гласную)

- Какие можете назвать различия? ( число, с приставками и без приставок, время)

- Распределите данные слова по временам.

п.в. н.в. б.в.

(1 у доски, остальные на листочках)

-Проверяем.

- С чем согласны? Какие слова вызвали затруднения?

- Слова « решить, беречь, привезти» в какой столбик записали вы?

- Какая перед нами возникла проблема?

- Почему эти глаголы оказался лишними, не попали ни в одну из трех групп. Ваши предположения……

- Кто уже догадался, что мы будем исследовать на уроке?

Глаголы, у которых нельзя определить время и число.

- Мы будем исследовать неизвестную нам форму глагола, узнаем, чем они отличаются от других глаголов.

- Чему хотите научиться на уроке?

- А где мы можем узнать о новой форме глагола?

-А я предлагаю самим постараться найти ответ. Согласны?

Изучение нового материала.

- Давайте вернемся к нашим глаголам и попробуем определить время. (Время определить нельзя) Число? (Число также нельзя определить)

- Куда поместим глаголы? (В отдельный столбик.)

- А как бы вы назвали глагол, у которого не определяется время и число? (Дети дают свои ответы.)

- Форма глагола, которая не указывает на время и число называется неопределенной формой глагола. (СЛАЙД 1)

- С какой же формой глагола мы познакомились на уроке? Какова же тема нашего урока?

Тема: Неопределенная форма глагола.

- Чем эти глаголы отличаются от других глаголов? (Вопросами)

_ На какие вопросы отвечают глаголы неопределенной формы?

Первичное закрепление. Игра «Кто самый Внимательный».

На доске слова – выпишите глаголы н.ф среди которых есть разные части речи.

Записать глаголы в неопределенной форме.

Ходить, ходит, кость, косит, косить, кровать, нести, носят, носить, скатерть, стричь, плести, кости, ногти, везти, грусть, лошадь, медь, стеречь.

- Обратить внимание на буквосочетания на конце глаголов в неопределенной форме. Назовите их.

- На что оканчиваются глаголы в неопределенной форме?

-Имеют окончания: - ти, - ть и оканчиваются на - чь

- Кто попробует сделать вывод ?

- Откройте учебники на стр. 180, прочитайте вывод.

- Что можете сказать?. Какое противоречие вам встретилось? (суффикс….)

Такие глаголы имеют 3 названия

Начальная форма Неопределённая форма глагола Инфинитив

Какое из этих названий вам незнакомо?

Инфинитив – лат. слово "неопределённый". Почему эта форма глагола называется неопределённой?

- Для чего нам нужны эти знания?

VI. Физкультминутка для глаз.

Закрепление изученного

1. Упр. 413 с.181( 4 ученика самостоятельно)

- Какие глаголы мы писали?

2. Игра «Будь внимателен!» (Коллективно)

Зарубить на носу; - запомнить

Клевать носом; - дремать

Пропустить мимо ушей; - прослушать

Вставлять палки в колёса; - мешать

Делать из мухи слона; - преувеличивать

Обвести вокруг пальца; - обмануть

Держать язык за зубами. - молчать

Замените фразеологизмы глаголами неопределенной формы.

3. Карточка. (Индивидуально)

Списать текст. Глаголы, данные в скобках, заменить глаголами неопределенной формы. Подчеркнуть глаголы.

Полезные советы.

Когда просыпаешься, нельзя (лежу) в постели. Надо сразу (встаю) и (сделаю) зарядку. Упражнения нужно (выполняю) медленно. Между упражнениями необходимо (делаю) небольшие паузы для отдыха. Нельзя (задерживаю) дыхание, надо (дышу) ровно, спокойно. Зарядку нужно (делаю) при открытой форточке.

Итог урока

- Сегодняшнее исследование глаголов заканчивается. Что нового вы узнали о глаголе?

- На какие вопросы отвечают глаголы в неопределенной форме?

- Какие окончания имеют данные глаголы?

- Почему эти глаголы так названы? (не указывают на время и число)

- Как понимаете слово «ИНФИНИТИВ»?

Рефлексия

- Какое открытие вы для себя сделали?

- Интересно ли вам было на уроке?

- С каким настроением вы работали?

- Какое задание оказалось самым трудным? Что помогло преодолеть трудность?

записаны словосочетания глаголов с существительными. Замените каждое словосочетание глаголов в неопределённой форме и запишите. Один у доски, остальные в тетрадях.

| дать ответ сделать покупку покрыть краской одержать победу надеть пальто мыть лицо говорить неправду резать пилой лить слёзы оказывать помощь глотать воду давать корм сделать подарок снять пальто сделать проверку выходить навстречу | дать ответ сделать покупку покрыть краской одержать победу надеть пальто мыть лицо говорить неправду резать пилой лить слёзы оказывать помощь глотать воду давать корм сделать подарок снять пальто сделать проверку выходить навстречу |

Ответы: ответить, покрасить, одеться, лгать, плакать, пить, подарить, проверить, купить, победить, умываться, пилить, помогать, кормить, раздеться, встречать.

V Знакомство с понятием «неопределенная форма глагола» через создание проблемной ситуации и ее решение. (слайд 5)

Что общего в этих словах ? (глаголы). На какие 3 группы можно распределить глаголы (по временам).

В процессе работы выясняется, что есть глаголы, которые нельзя отнести ни к одной группе. Дети пытаются определить род, число, время глаголов, делают вывод, что это невозможно. Пытаются дать название этой группе. Учитель говорит, что неопределенная форма глагола по-другому называется инфинитив. Знакомятся с лексическим значением этого слова (слайд 6). Делают вывод о неопределенной форме глагола (почему так названа, на какие вопросы отвечает) (слайд 7, прикрепленная презентация)

VI Физминутка

VII Упражнение в нахождении неопределенной формы глагола в тексте (работа с учебником)

VIII Упражнение в образовании неопределенной формы глагола от личных глаголов.

Отгадайте загадку (без рук, без ног, а калитку отворяет)

Какие действия может совершать ветер?

Что делает? Что делать?

ИГРА На доске: М. л.ко, к.рова, трава

Врач, б.лезнь, выздор.вление

Д.ма, стр.итель, кирпичи

Простуда, хол.д, б.лезнь

Учитель. Составьте цепочку слов по смысловой закономерности (например: трава, корова, молоко)

Учащиеся. Болезнь врач выздоровление

Кирпичи строители дома

Холод простуда болезнь

Тест по теме «Имя прилагательное»

Задание №1

Имя прилагательное изменяется по:

родам, числам, падежам

родам, лицам, падежам

падежам, лицам, числам

Задание № 2

Прилагательное большой в Родительном падеже имеет окончание

– им

– ого

– ем

Задание № 3

Имя прилагательное отвечает на вопросы

кто? что?

какой? чей?

что делать? что сделать?

Задание № 4

В предложении полное прилагательное чаще всего является

обстоятельством

подлежащим

сказуемым

определением

дополнением

Задание № 5

В предложении краткое прилагательное чаще всего является

подлежащим

сказуемым

определением

обстоятельством

Задание № 6