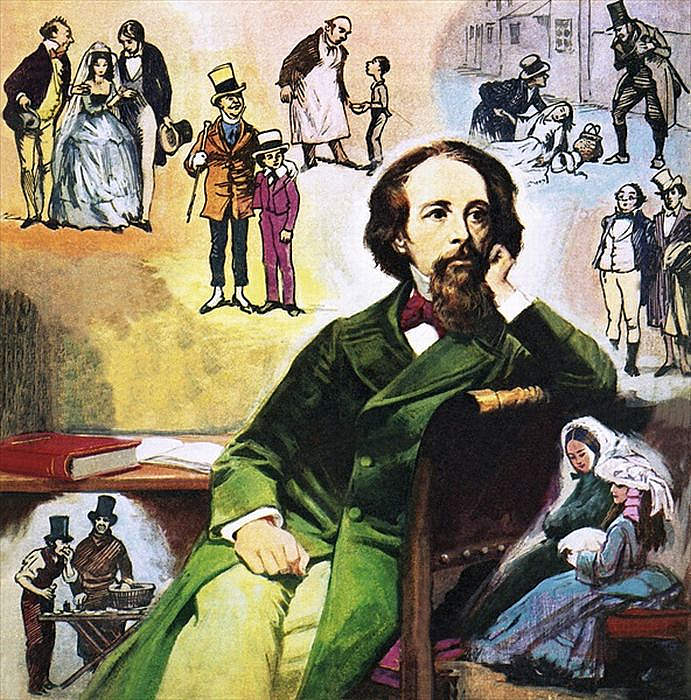

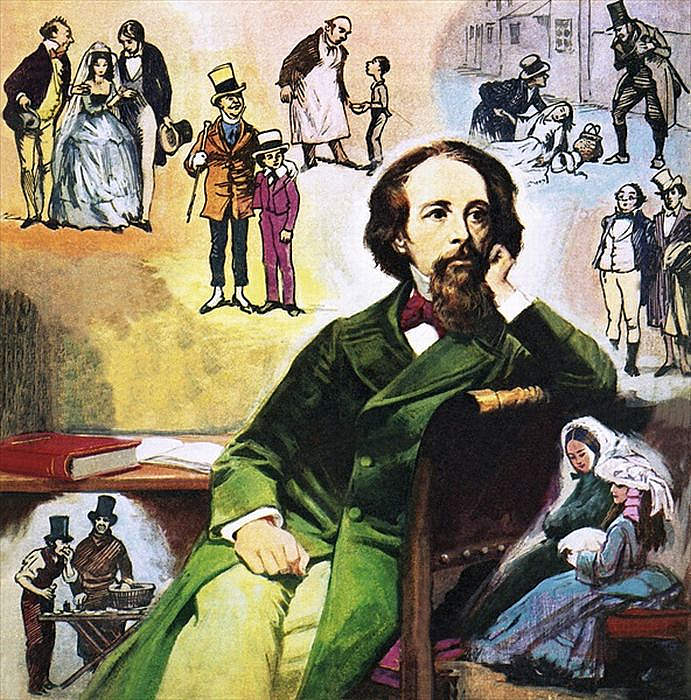

Чарлз Диккенс

(1812 — 1870)

Английский , романист и очеркист. Классик мировой литературы, один из крупнейших прозаиков XIX века

Когда Диккенсу было десять лет, его отца, чиновника морского ведомства, посадили за неуплату долгов, а Чарлзу пришлось пойти работать на фабрику ваксы. Унижения и страдания, перенесённые в отрочестве, не забылись до конца жизни. Во многих произведениях Диккенса действие происходит то в долговых тюрьмах, то в воровских притонах, то в трущобах, и всегда они описаны так, что сразу чувствуется знание из первых рук. Страх перед нищетой преследовал Диккенса даже тогда, когда он стал прославленным и исключительно популярным писателем и мог более не опасаться за своё будущее.

Когда Диккенсу было десять лет, его отца, чиновника морского ведомства, посадили за неуплату долгов, а Чарлзу пришлось пойти работать на фабрику ваксы. Унижения и страдания, перенесённые в отрочестве, не забылись до конца жизни. Во многих произведениях Диккенса действие происходит то в долговых тюрьмах, то в воровских притонах, то в трущобах, и всегда они описаны так, что сразу чувствуется знание из первых рук. Страх перед нищетой преследовал Диккенса даже тогда, когда он стал прославленным и исключительно популярным писателем и мог более не опасаться за своё будущее.

Вот отчего он считал своей первой обязанностью писать о социальных пороках и , насколько можно,способствовать их искоренению. После того, как парламентским актом, принятым не без влияния его обличительных книг, было запрещено отправлять несостоятельных должников а решётку, Диккенс ощутил, что жизнь прожита не зря. Романы, которыми весь мир зачитывается уже полтора века, такого чувства ему не давали.

Диккенс был человеком своего времени: твёрдо верил в прогресс и полагал, что литература должна прежде всего помогать правильному моральному воспитанию. В его книгах непременно есть положительные герои, образцы всевозможных добродетелей, и есть персонажи с ледяным сердцем, почти всегда изображённые так, что не остаётся сомнений: это настоящие злодеи. Но даже им писатель обычно оставляет возможность покаяться и спасти свою очерствевшую душу. Диккенса отличала бесконечная, порой несколько сентиментальная доброта. Он внушал читателям, а возможно, и самому себе, что не бывает безнадёжных ситуаций и неисправимых людей.

Даже в свою сравнительно неискушённую эпоху он порой казался и слишком оптимистичным, и сверх меры простодушным. Но всё это искупалось одним удивительным качеством таланта Диккенса — на редкость естественным чувством юмора. Как сказал его биограф, замечательный прозаик Г. Честертон, Диккенсу «приходилось быть смешным, чтобы стать правдивым».

Комедийный дар проявился с первых же очерков, где описывались забавные мелочи лондонского быта и не изменял Диккенсу никогда, каких бы мрачных сторон жизни он не касался.

Его юмор бесконечно разнообразен и по тональности, и по оттенкам: то беспечный, то язвительный, часто жизнерадостный, но, бывает, и сумрачный, с изрядной долей надрыва. Среди его героев встречаются очаровательные безвредные чудаки и возвышенные идеалисты, ничего не смыслящие в практических материях, удачливые проходимцы и фанфароны, у которых ни гроша за душой, самонадеянные болваны, неисправимые притворщики, зловещие маньяки — мало кто создал такую обширную галерею характеров и типов, как Диккенс. Они словно бы взяты из кукольного театра, а не из жизни, но все вместе складываются в картину реальности, причём необыкновенно полную и выразительную. Просто она построена так, что в ней житейски неправдоподобное оказывается в художественном смысле самым правдивым, как почти всегда случается в комедийном искусстве.

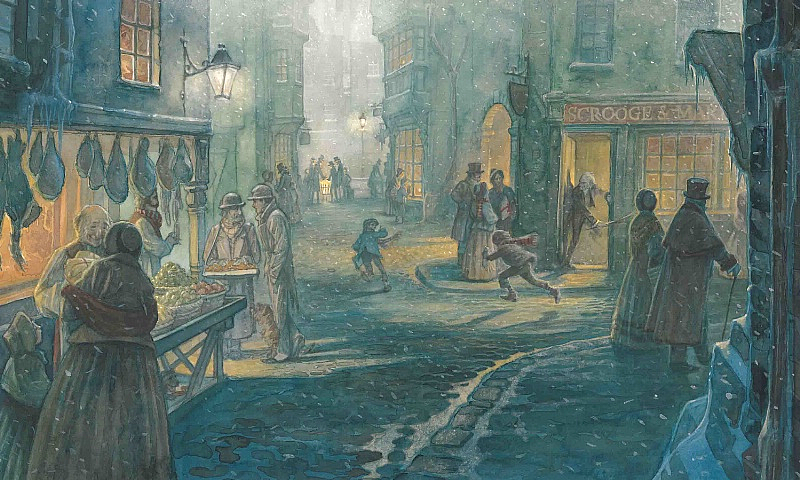

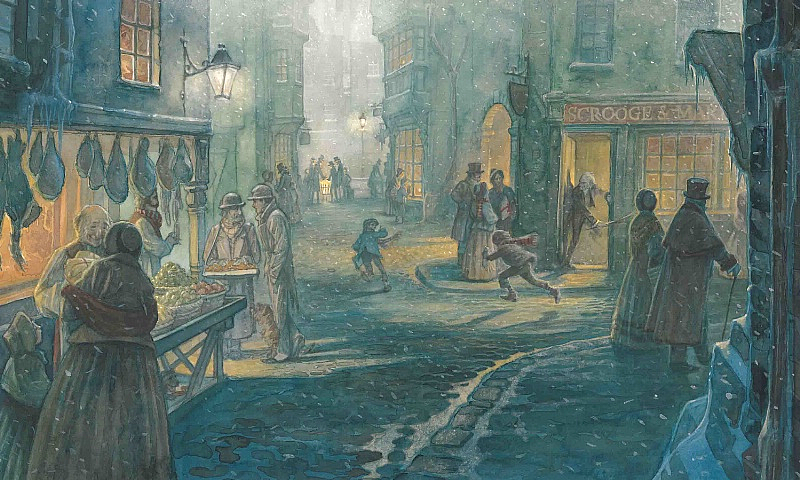

Своё истинное призвание Диккенс обрёл едва ли не случайно. Начинающему репортёру поручили составить подписи к серии юмористических рисунков — их для одной крупной газеты делал популярный в то время художник. После седьмого выпуска художник в припадке депрессии наложил на себя руки. Но серия продолжалась, только теперь главным в ней стал не рисунок, а текст. Так явились на свет «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837) — по сей день самое знаменитое и читаемое произведение писателя.

Большинство книг Диккенса схожи со сказкой, но сказка эта особенного рода: как заметил Честертон, «в ней побеждает не младший из братьев, а старший из дядюшек». В ней эгоизм рано или поздно отступает, не в силах одолеть истинное благородство, которым отмечены любимые герои Диккенса. Перенесённые ими страдания вознаграждаются, и звучат ликующие рождественские колокола. Все невзгоды остаются позади, словно скверный сон. Но на самом деле память о них не изглаживается, как бы к этому ни стремился автор, старающийся привести действие к безоблачному туману.

Роман «Приключения Оливера Твиста» (1838) — повествование о «жизни, полной борьбы, страданий, превратностей и невзгод», - пользуется столь же устойчивой популярностью, что и «Пиквикский клуб», и в той же мере характерен для Диккенса, а в особенности для раннего периода его творчества. Заглавный герой — Оливер — сирота, изведав нищету, бесправие, издевательства, вопреки обстоятельствам сохраняет от природы ему присущее благородство и в конце концов обретает счастье, всегда уготованное в мире Диккенса тем, кто чист душой. Даже очутившись во власти Феджина, ростовщика и скупщика краденого, попав в компанию воров и опустившихся детей трущоб, Оливер упорно охраняет свою душу от посягательств этой среды.

Диккенс был смолоду убеждён, что «в жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду поразителен». Смертное ложе — удел Феджина, «жадного, скупого, ненасытного старика», растлителя неокрепших душ, окончившего свои дни на виселице. Оливер в финале, благодаря наследству, которое от него утаивали, делается состоятельным юным джентельменом. Развязка, последовавшая за острыми перипетиями сюжета (похищениедоказательства высокого происхождения Оливера, убийство девушки, раскаявшейся в своей греховной жизни и пытавшейся ему помочь, а затем гибель её убийцы), кажется натянутой. Зато будни героя, которому открывается изнанка жизни, описаны изобретательно и красочно.

Диккенс был смолоду убеждён, что «в жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду поразителен». Смертное ложе — удел Феджина, «жадного, скупого, ненасытного старика», растлителя неокрепших душ, окончившего свои дни на виселице. Оливер в финале, благодаря наследству, которое от него утаивали, делается состоятельным юным джентельменом. Развязка, последовавшая за острыми перипетиями сюжета (похищениедоказательства высокого происхождения Оливера, убийство девушки, раскаявшейся в своей греховной жизни и пытавшейся ему помочь, а затем гибель её убийцы), кажется натянутой. Зато будни героя, которому открывается изнанка жизни, описаны изобретательно и красочно.

Пройдя через посвящение в постыдные тайны человеческих отношений, страдая при столкновении с двуличием, ожесточённостью и низостью, Оливер до конца остаётся всё тем же наивным, доверчивым и чистым мальчиком. Его биография — это история самопознания и нравственного становления, каких много было написано в Англии начиная ещё с ХVIII века.

Но она сжожа и с житием праведника, остающегося незапятнанным, с какой бы грязью он не соприкоснулся. У Феджина, в обиталище порока, Оливер возносит мольбы о заступничестве, сострадании и любви. И мольбы его услышаны: Феджина ждёт жестокая расплата за грехи. Оливера — счастье, «какое только возможно в этом полном превратностей мире».

Оливер изображён не как жертва немилосердной судьбы, не как «падшее создание», над которым надлежит проливать слёзы, а как персонаж, наделённый качествами героя. Они помогают Оливеру избежать участи юных обитателей притона Феджина, изверившихся во всех моральных ценностях и ставших беспредельно эгоистичными. Оливер — другой, поскольку он незнаком «с превосходной аксиомой, что самосохранение есть первый закон природы». Прислушиваясь к внутреннему голосу, он противопоставляет этой аксиоме этику бескорыстной любви.

Вынесенный Феджину смертный приговор вызывает «взрыв радости толпы, ликующей перед зданием суда при мысли о том, что он умрёт в понедельник». Зло наказано, хотя Феджин и в последние часы сохраняет величие стоика, до конца верного своим принципам. Добро празднует победу, но это торжество скорее воспринимается как дань литературным условностям и как готовность писателя поступиться художественной убедительностью ради собственных прекрасных упований.

В романе «Домби и сын» (1848), одном из наболее значительных произведений Диккенса, главный герой на последних страницах обретает мир в доме долго им третируемой и не замечаемой дочери, узнавшей счастье, которого достойна её высокая и чистая душа. Перед читателем — переродившийся грешник, а развязка конфликта призвана ещё раз подтвердить, что добро никогда не остаётся безответным. И тем не менее запоминаются прежде всего яркие драматические эпизоды, составляющие основное действие: смерть маленького Поля, единственного наследника Домби, предательство компаньона, а затем крах фирмы, бегство жены, не выдержавшей холода и бездушия, царящих в угрюмом семейном особняке. Диккенс задумал книгу о том, как возвышает душу человека истинно христианское чувство, пусть обретённое под самый конец жизни. А получился рассказ о нравственном омертвении в той среде, где годы и десятилетия люди «имели дело с

В романе «Домби и сын» (1848), одном из наболее значительных произведений Диккенса, главный герой на последних страницах обретает мир в доме долго им третируемой и не замечаемой дочери, узнавшей счастье, которого достойна её высокая и чистая душа. Перед читателем — переродившийся грешник, а развязка конфликта призвана ещё раз подтвердить, что добро никогда не остаётся безответным. И тем не менее запоминаются прежде всего яркие драматические эпизоды, составляющие основное действие: смерть маленького Поля, единственного наследника Домби, предательство компаньона, а затем крах фирмы, бегство жены, не выдержавшей холода и бездушия, царящих в угрюмом семейном особняке. Диккенс задумал книгу о том, как возвышает душу человека истинно христианское чувство, пусть обретённое под самый конец жизни. А получился рассказ о нравственном омертвении в той среде, где годы и десятилетия люди «имели дело с

кожей, но никогда — с сердцем».

Такие сюжеты со временем всё чаще привлекали Диккенса, и ему становилось всё труднее увенчивать описываемые события благополучным завершением, порой никак не вытекающим из логики поступков героев. Торговый дом Домби, где самые сокровенные интересы людей подчинены коммерческому расчёту, или описанное в романе «Крошка Доррит» (1857) Министерство околичностей, этот апофеоз всевластной бюрократии, могут показаться тем, кто знает лишь жизнерадостного, светлого Диккенса, чуждыми его творческой индивидуальности. Но это не так: писатель обладал уникальной способностью сочетать проницательность с идеализацией, шокирующую достоверность с прекрасной, но невоплотимой фантазией. Почти никогда это сочетание не выглядит в его книгах искусственным.

Одна из лучших книг позднего Диккенса — роман «Крошка Доррит». Это история семьи, низвергнутой на дно социальной пропасти, а затем капризами фортуны вознесённой на верхние ступени общественной иерархии.

Благотворная перемена не приносит, однако, Дорритам счастья, пока они остаются пленниками ложных понятий, согласно которым достоинство человека определяется его положением в обществе. Только их младшая дочь Эми, «самоотверженное маленькое существо..., дитя тюрьмы, не знавшее иного дома», несмотря на перемену участи всё так же чиста душой. По-прежнему совершая свой «яркий подвиг повседневной жизни», подвиг сострадания и самоотверженности, Эми служит для Диккенса образцом добродетели и резко выделяется на фоне «галереи неврастеников».

Дорриты стали жертвой подлога, совершённого миссис Кленнем, хозяйкой торговой фирмы. Это беспощадная фанатичка, чьё рвение подогревается неутомимой ревностью: узнав об измене мужа, она отобрала у соперницы дитя беззаконной любви и воспитала мальчика как собственного сына - «в страхе и трепете, как и надлежит тому, кто всю жизнь должен искупать проклятье греха, тяготевшее над ним ещё до его появления на этот погрязший в пороках свет».

В итоге Артур Кленнем, долгие годы проведший в Китае, где у фирмы был филиал, по возвращении на родину решает выйти из дела, сочтя, что приобретённые нечестным путём деньги для него «будут лишь источником горьких укоров совести». К той, кого называет матерью, оглядываясь на свой «долгий, унылый, пустынный путь», Артур не испытывает ничего, кроме неприязни и страха. Она же, воспринимая себя «орудием Божьей кары», оправдывает свою жестокость велениями высшего долга. В книгах зрелой поры подобные мотивы — бесчеловечность, фанатизм, духовное и нравственное ослепление — становятся у Диккенса преобладающими. Всё чаще его персонажи — люди одной маниакальной страсти, целиком подчиняющей себе их душевный мир. Психологические нюансы, присущие раннему Диккенсу, уступают место сатирическому гротеску, который преобладает при описании миссис Кленнем или, например, мистера Мердла, приведшего к банкротству её торговое дело. Этот «светоч нового века», банкир и негоциант, пользовался славой «величайшего из людей» и был окружён обожанием, схожим с культом всемогущего божества: «Он ещё только поднимался по лестнице, а люди уже занимали места на нижних ступеньках, чтобы хоть тень упала на них, когда он будет спускаться».

В итоге Артур Кленнем, долгие годы проведший в Китае, где у фирмы был филиал, по возвращении на родину решает выйти из дела, сочтя, что приобретённые нечестным путём деньги для него «будут лишь источником горьких укоров совести». К той, кого называет матерью, оглядываясь на свой «долгий, унылый, пустынный путь», Артур не испытывает ничего, кроме неприязни и страха. Она же, воспринимая себя «орудием Божьей кары», оправдывает свою жестокость велениями высшего долга. В книгах зрелой поры подобные мотивы — бесчеловечность, фанатизм, духовное и нравственное ослепление — становятся у Диккенса преобладающими. Всё чаще его персонажи — люди одной маниакальной страсти, целиком подчиняющей себе их душевный мир. Психологические нюансы, присущие раннему Диккенсу, уступают место сатирическому гротеску, который преобладает при описании миссис Кленнем или, например, мистера Мердла, приведшего к банкротству её торговое дело. Этот «светоч нового века», банкир и негоциант, пользовался славой «величайшего из людей» и был окружён обожанием, схожим с культом всемогущего божества: «Он ещё только поднимался по лестнице, а люди уже занимали места на нижних ступеньках, чтобы хоть тень упала на них, когда он будет спускаться».

Мистер Мердл, нелюдимый господин с нависшим лбом, появляется в обществе супруги — обладательницы необозримых размеров бюста, служащего витриной для бриллиантов, - пасынка, чьи мозги в младенчестве замёрзли «да так с тех пор и не оттаяли». Но для толпы, наслышанной о его «колоссальном капитале» и «обширнейшем поле деятельности» банкир олицетворял «красу и гордость нации», до тех пор пока не выяснилось, что он аферист, пустивший по миру тысячи простаков. Тогда все узнали, что этот «идол сплетен... из самой обыкновенной глины, внутри которой тлеет самый простой фитиль».

Момент крушения ложного кумира, когда за маской или за укоренившейся легендой обнаруживается истинная и крайне неприглядная сущность того или другого из столпов общества, стал центральным в повествовании Диккенса, после того как он непосредственно обратился к изображению социальной реальности викторианской эпохи. Сцены выявления печальной истины удавались писателю намного лучше, чем страницы, на которых описывается моральное перерождение персонажей. Перерождением заканчивается и история миссис Кленнем: она пытается оправдать свои низкие поступки волей Провидения, но всё-таки признаёт вину перед Крошкой Доррит — перед Эми.

К старости понимание Чарлзом Диккенсом действительности стало намного трезвее и печальнее, чем прежде. Дописывая «Большие надежды» (1861), он даже решил обойтись без традиционной свадебной музыки в последней главе. Это решение очень напугало его доброжелателей и друзей: ведь Диккенс имел репутацию здравомыслящего человека, а значит, должен был верить. Что любые трудности преодолимы, ибо в это верила его эпоха. Скрепя сердце автор добавил к законченной рукописи несколько страниц, внушающих бодрое чувство. Но в истории безродного провинциала, которому не принесли счастья успехи в столице, пронзительно прозвучал мотив бесконечного одиночества человека, обращающего взор к звёздам лишь для того, чтобы «не встретить в мерцающей бездне ни помощи, ни сочувствия», - нота, такая же характерная для Диккенса, как искрящийся смех его первых книг.

«Дэвид Копперфилд» (1849 -1850), по признанию Диккенса, - его «любимое дитя». Написанный от первого лица, роман содержит ряд автобиографических эпизодов. Подобно своему герою, который тоже становится писателем, Диккенсу с юных лет приходилось вести изнурительную борьбу с неблагоприятными обстоятельствами жизни. Эта борьба, оказавшаяся уделом Копперфилда, должна была «согнуть его и сломить», но, не раз повергая Дэвида в отчаяние, она в конечном итоге послужила незаменимым опытом для будущего художника.

В школе, управляемой педантом Криклом, на складе, куда отчим в наказание за строптивость отправляет Дэвида мыть бутылки (эпизод, непосредственно напоминающий о фабрике ваксы, где мальчиком работал Диккенс), в скитаниях и нищете рождается истинный знаток человеческого сердца. Перелистывая вместе с рассказчиком страницы его прошлого, читатель постоянно видит перед собой «фигурку невинного ребёнка, создавшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости».

В школе, управляемой педантом Криклом, на складе, куда отчим в наказание за строптивость отправляет Дэвида мыть бутылки (эпизод, непосредственно напоминающий о фабрике ваксы, где мальчиком работал Диккенс), в скитаниях и нищете рождается истинный знаток человеческого сердца. Перелистывая вместе с рассказчиком страницы его прошлого, читатель постоянно видит перед собой «фигурку невинного ребёнка, создавшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости».

История Дэвида явилась, по суждению Честертона, «ответом великого романтика реалистам», для которых всё в человеческой жизни предопределено условиями, средой, внешними обстоятельствами. В этой истории, пишет Честертон, отсутствуют «бледные полутона»: перед читателем одни лишь безупречные герои, такие, как ангелоподобная Дора Стенлоу, и столь же беспримесные злодеи, вроде конторщика Урии Хипа с его раболепной маской «маленького человека», скрывающей жестокость, воспалённое честолюбие и неподражаемое умение использовать чужие слабости. Добро вступает в прямое противоборство со злом, а жизнь

предстаёт «полной поразительных откровений».

По замыслу автора, биография Дэвида должна прочитываться как одна из вечно повторяющихся драм одиночества, житейской неприкаянности, неразделённых романтических порывов. Эта биография рассказана в романе не год за годом, а как цепочка существенных и словно бы случайно сохранённых памятью эпизодов. Копперфилд пытается воссоздать собственную юность и приходит к убеждению, что люди, оглядываясь на своё прошлое, каждый раз вспоминают его по-новому, считая именно это представление единственно верным, хотя на самом деле оно лишь отражает сегодняшний взгляд человека на самого себя. Идея в том, что в силу психологических причин правдивая и достоверная память о пережитом невозможна, - творческое открытие Диккенса, намного опередившее свой век.

Жизнь Копперфилда — непреодолённый конфликт между верой в конечное торжество разумных, гуманных начал и унынием, нарастающим, когда одна за другой рушатся мечты ранних лет. Герою всё труднее оправдать и благословить действительность, то и дело убеждающую его в том, насколько в ней обыденны бесправие, жестокосердие, тиранство, издевательство над слабыми, ненаказуемый цинизм. Воспоминания о тех днях, когда Дэвид «чувствовал крушение всех своих надежд и полную свою заброшенность», упорно возвращаются к нему даже после счастливого завершения бедствий. Драматург Б. Шоу справедливо заметил, что «взрослый Копперфилд тускнеет», он интересен лишь в пору испытаний. Диккенсу не всегда удавались картины безоблачной гармонии. Его талант требовал, чтобы в книге постоянно возникали комедийные, либо глубоко драматические ситуации.

Впрочем, жизнь посылает герою не только бедствия, но и встречи с людьми, обладающими бесценным даром противостоять напастям судьбы, защищаться от них юмором и неистребимым жизнелюбием. Таков мистер Микобер, в неунывающем семействе которого Дэвид нашёл пристанище в пору тяжёлого душевного кризиса. Портрет этого джентельмена , «обладающего беспримерной активностью во всех делах, за исключением своих собственных», и сочетающего страсть к бахвальству с непоколебимой порядочностью, - из числа самых ярких удач писателя. Возражая тем, кто считал Диккенса не художником, а всего лишь карикатуристом, Честертон в связи с Микобером писал, что литературный персонаж «не обязан существовать, его дело быть новым сочетанием черт, новым подарком мирозданию». Умение создавать таких персонажей и их неисчислимое многообразие сделали Диккенса одним из непревзойдённых мастеров романа.

Когда Диккенсу было десять лет, его отца, чиновника морского ведомства, посадили за неуплату долгов, а Чарлзу пришлось пойти работать на фабрику ваксы. Унижения и страдания, перенесённые в отрочестве, не забылись до конца жизни. Во многих произведениях Диккенса действие происходит то в долговых тюрьмах, то в воровских притонах, то в трущобах, и всегда они описаны так, что сразу чувствуется знание из первых рук. Страх перед нищетой преследовал Диккенса даже тогда, когда он стал прославленным и исключительно популярным писателем и мог более не опасаться за своё будущее.

Когда Диккенсу было десять лет, его отца, чиновника морского ведомства, посадили за неуплату долгов, а Чарлзу пришлось пойти работать на фабрику ваксы. Унижения и страдания, перенесённые в отрочестве, не забылись до конца жизни. Во многих произведениях Диккенса действие происходит то в долговых тюрьмах, то в воровских притонах, то в трущобах, и всегда они описаны так, что сразу чувствуется знание из первых рук. Страх перед нищетой преследовал Диккенса даже тогда, когда он стал прославленным и исключительно популярным писателем и мог более не опасаться за своё будущее.

Диккенс был смолоду убеждён, что «в жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду поразителен». Смертное ложе — удел Феджина, «жадного, скупого, ненасытного старика», растлителя неокрепших душ, окончившего свои дни на виселице. Оливер в финале, благодаря наследству, которое от него утаивали, делается состоятельным юным джентельменом. Развязка, последовавшая за острыми перипетиями сюжета (похищениедоказательства высокого происхождения Оливера, убийство девушки, раскаявшейся в своей греховной жизни и пытавшейся ему помочь, а затем гибель её убийцы), кажется натянутой. Зато будни героя, которому открывается изнанка жизни, описаны изобретательно и красочно.

Диккенс был смолоду убеждён, что «в жизни переход от нагруженного яствами стола к смертному ложу и от траурных одежд к праздничному наряду поразителен». Смертное ложе — удел Феджина, «жадного, скупого, ненасытного старика», растлителя неокрепших душ, окончившего свои дни на виселице. Оливер в финале, благодаря наследству, которое от него утаивали, делается состоятельным юным джентельменом. Развязка, последовавшая за острыми перипетиями сюжета (похищениедоказательства высокого происхождения Оливера, убийство девушки, раскаявшейся в своей греховной жизни и пытавшейся ему помочь, а затем гибель её убийцы), кажется натянутой. Зато будни героя, которому открывается изнанка жизни, описаны изобретательно и красочно.

В романе «Домби и сын» (1848), одном из наболее значительных произведений Диккенса, главный герой на последних страницах обретает мир в доме долго им третируемой и не замечаемой дочери, узнавшей счастье, которого достойна её высокая и чистая душа. Перед читателем — переродившийся грешник, а развязка конфликта призвана ещё раз подтвердить, что добро никогда не остаётся безответным. И тем не менее запоминаются прежде всего яркие драматические эпизоды, составляющие основное действие: смерть маленького Поля, единственного наследника Домби, предательство компаньона, а затем крах фирмы, бегство жены, не выдержавшей холода и бездушия, царящих в угрюмом семейном особняке. Диккенс задумал книгу о том, как возвышает душу человека истинно христианское чувство, пусть обретённое под самый конец жизни. А получился рассказ о нравственном омертвении в той среде, где годы и десятилетия люди «имели дело с

В романе «Домби и сын» (1848), одном из наболее значительных произведений Диккенса, главный герой на последних страницах обретает мир в доме долго им третируемой и не замечаемой дочери, узнавшей счастье, которого достойна её высокая и чистая душа. Перед читателем — переродившийся грешник, а развязка конфликта призвана ещё раз подтвердить, что добро никогда не остаётся безответным. И тем не менее запоминаются прежде всего яркие драматические эпизоды, составляющие основное действие: смерть маленького Поля, единственного наследника Домби, предательство компаньона, а затем крах фирмы, бегство жены, не выдержавшей холода и бездушия, царящих в угрюмом семейном особняке. Диккенс задумал книгу о том, как возвышает душу человека истинно христианское чувство, пусть обретённое под самый конец жизни. А получился рассказ о нравственном омертвении в той среде, где годы и десятилетия люди «имели дело с

В итоге Артур Кленнем, долгие годы проведший в Китае, где у фирмы был филиал, по возвращении на родину решает выйти из дела, сочтя, что приобретённые нечестным путём деньги для него «будут лишь источником горьких укоров совести». К той, кого называет матерью, оглядываясь на свой «долгий, унылый, пустынный путь», Артур не испытывает ничего, кроме неприязни и страха. Она же, воспринимая себя «орудием Божьей кары», оправдывает свою жестокость велениями высшего долга. В книгах зрелой поры подобные мотивы — бесчеловечность, фанатизм, духовное и нравственное ослепление — становятся у Диккенса преобладающими. Всё чаще его персонажи — люди одной маниакальной страсти, целиком подчиняющей себе их душевный мир. Психологические нюансы, присущие раннему Диккенсу, уступают место сатирическому гротеску, который преобладает при описании миссис Кленнем или, например, мистера Мердла, приведшего к банкротству её торговое дело. Этот «светоч нового века», банкир и негоциант, пользовался славой «величайшего из людей» и был окружён обожанием, схожим с культом всемогущего божества: «Он ещё только поднимался по лестнице, а люди уже занимали места на нижних ступеньках, чтобы хоть тень упала на них, когда он будет спускаться».

В итоге Артур Кленнем, долгие годы проведший в Китае, где у фирмы был филиал, по возвращении на родину решает выйти из дела, сочтя, что приобретённые нечестным путём деньги для него «будут лишь источником горьких укоров совести». К той, кого называет матерью, оглядываясь на свой «долгий, унылый, пустынный путь», Артур не испытывает ничего, кроме неприязни и страха. Она же, воспринимая себя «орудием Божьей кары», оправдывает свою жестокость велениями высшего долга. В книгах зрелой поры подобные мотивы — бесчеловечность, фанатизм, духовное и нравственное ослепление — становятся у Диккенса преобладающими. Всё чаще его персонажи — люди одной маниакальной страсти, целиком подчиняющей себе их душевный мир. Психологические нюансы, присущие раннему Диккенсу, уступают место сатирическому гротеску, который преобладает при описании миссис Кленнем или, например, мистера Мердла, приведшего к банкротству её торговое дело. Этот «светоч нового века», банкир и негоциант, пользовался славой «величайшего из людей» и был окружён обожанием, схожим с культом всемогущего божества: «Он ещё только поднимался по лестнице, а люди уже занимали места на нижних ступеньках, чтобы хоть тень упала на них, когда он будет спускаться».

В школе, управляемой педантом Криклом, на складе, куда отчим в наказание за строптивость отправляет Дэвида мыть бутылки (эпизод, непосредственно напоминающий о фабрике ваксы, где мальчиком работал Диккенс), в скитаниях и нищете рождается истинный знаток человеческого сердца. Перелистывая вместе с рассказчиком страницы его прошлого, читатель постоянно видит перед собой «фигурку невинного ребёнка, создавшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости».

В школе, управляемой педантом Криклом, на складе, куда отчим в наказание за строптивость отправляет Дэвида мыть бутылки (эпизод, непосредственно напоминающий о фабрике ваксы, где мальчиком работал Диккенс), в скитаниях и нищете рождается истинный знаток человеческого сердца. Перелистывая вместе с рассказчиком страницы его прошлого, читатель постоянно видит перед собой «фигурку невинного ребёнка, создавшего свой воображаемый мир из таких необычных испытаний и житейской пошлости».