МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)

ВОДОРОСЛИ

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ХБ-41

Рыбкин И.В.

2024 г.

Общая характеристика 1

Строение клеток 2

Размножение 3

Происхождение 4

Многообразие 5

Красные водоросли, или багрянки 6

Отдел Бурые водоросли 8

Ламинария 9

Отдел Зелёные водоросли 11

Род Хламидомонада 12

Род Хлорелла 14

Класс Улотриксовые 16

Род Спирогира 18

Вопросы: 21

Библиографический список: 23

Общая характеристика

Водоросли – большая сборная группа фотосинтезирующих, преимущественно водных, фотоавтотрофных эукариотических растений. Для большинства водорослей характерно: в основном водная среда обитания, но большое число видов встречается и на суше (на поверхности почвы, влажных камнях, коре деревьев и т.д.).

Большинство водорослей находится в толще воды во взвешенном состоянии или активно плавает (фитопланктон), некоторые ведут прикрепленный образ жизни (фитобентос). Зелёные водоросли обитают в прибрежной зоне на небольшой глубине, бурые содержат пигменты, позволяющие им жить на глубине до 50 м, а набор фотосинтетических пигментов красных водорослей позволяет им обитать на глубине100-200 м, а отдельные представители обнаружены на глубине до 500 м.

Тело водорослей может быть одноклеточным, колониальным или многоклеточным. Если это многоклеточный организм, то его тело не дифференцировано на органы и ткани, не имеет сосудистой системы и называется таллом, или слоевище. У сложно организованных водорослей может наблюдаться элементарная дифференцировка тела, имитирующая органы высших растений – появляются ризоиды, стеблевидные и листовидные образования. В процессе фотосинтеза водоросли образуют органические вещества. Воду и растворённые в ней минеральные вещества водоросли поглощают всем телом.

Строение клеток

Клетки большинства водорослей имеют клеточную стенку, образованную целлюлозой и пектином (только у примитивных подвижных одноклеточных и колониальных водорослей, у зооспор и гамет клетки ограничены лишь плазмалеммой), клеточная стенка почти всегда покрыта слизью. Протопласт клеток состоит из цитоплазмы, одного или нескольких ядер и хроматофоров (пластид), содержащих хлорофилл и другие пигменты; в хроматофорах имеются особые образования – пиреноиды – белковые тельца, вокруг которых накапливается крахмал, образующийся в процессе фотосинтеза. Вакуоли, как правило, хорошо развиты; иногда (особенно в подвижных клетках) имеются особые сократительные вакуоли; большинство подвижных водорослей имеют жгутики и светочувствительное образование – глазок, или стигму, благодаря которому водоросли обладают фототаксисом (способностью к активному движению всего организма по направлению к свету).

Питание автотрофное, но имеются виды сапрофиты и паразиты.

Размножение

Размножение бесполое и половое, бесполое размножение осуществляется с помощью зооспор (подвижных) или спор (неподвижных). Бесполое размножение также может осуществляться с помощью вегетативного размножения путём фрагментации таллома, деления клеток одноклеточных водорослей, у колониальных водорослей – за счёт распада колоний.

Половое размножение происходит путём образования множества специализированных половых клеток – гамет и их слияния (оплодотворения), что представляет собой половой процесс. В результате слияния образуется зигота, которая покрывается толстой защитной оболочкой. После периода покоя (реже сразу же) зигота прорастает в новую особь, образующуюся в основном путём мейотического деления (зиготическая редукция). Этим завершается половое размножение. Формы полового процесса водорослей – изогамия, гетерогамия, оогамия. Для некоторых водорослей половой процесс осуществляется в форме конъюгации. У высокоорганизованных водорослей гаметы развиваются в специальных органах полового размножения: яйцеклетки – в оогониях, сперматозоиды – в антеридиях. У диплоидных водорослей происходит спорическая редукция – мейоз происходит при образовании зооспор, из которых развиваются гаметофиты. Гаметофиты митотически образуют гаметы, и при образовании зиготы образуется диплоидная водоросль, формирующая споры – спорофит. У гаплоидных водорослей споры и гаметы могут развиваться в клетках одной и той же особи, митотически.

Происхождение

Происхождение водорослей обычно связывают с поглощением эукариотической аэробной клеткой цианобактерий, которые стали хлоропластами. В последнее время появилась гипотеза, которая даёт объяснение, почему у различных отделов водорослей хлоропласты резко отличаются по строению и набору фотосинтетических пигментов – предками хлоропластов у разных групп водорослей, возможно, были различные фотосинтезирующие бактерии. С другой стороны, одни и те же фотосинтезирующие бактерии могли захватываться разными организмами - носителями, находящимися на разных стадиях эволюционного развития. А сходство митохондрий у всех эукариотических организмов свидетельствует о том, что митохондрии произошли от единого предка, наиболее близкого к современной аэробной несерной пурпурной бактерии и симбиоз анаэробного гетеротрофного прокариота и бактерии - окислителя сложился раньше, чем в состав симбиотического организма вошли фотосинтезирующие бактерии.

Изображение 1 Многообразие растений.

Многообразие

Обычно водоросли подразделяют на несколько отделов: красные (выделяемые в самостоятельное подцарство Багрянки), бурые, зеленые, золотистые, желто-зеленые, диатомовые, харовые и эвгленовые водоросли (образуют подцарство Настоящие водоросли).

Изображение 2 Формы таллома багрянок.

Красные водоросли, или багрянки

Одно из подцарств царства Растения. Среди багрянок встречаются как одноклеточные, так и многоклеточные нитчатые и пластинчатые водоросли. Из 4000 видов только 200 приспособились к жизни в пресных водоёмах и на почве, остальные – обитатели морей. Окраска красных водорослей разнообразна, она определяется различным количественным содержанием пигментов: хлорофиллы а и d, каротиноиды и фикобиллины: красный (фикоэритрин) и синий (фикоцианин). Причём окраска водорослей различна на разной глубине, на мелководье они желто-зеленые, затем розовые и на глубине более 50 м становятся красными. Максимальная глубина, на которой находили багрянки – 500 м, где они используют сине-фиолетовые длины волн солнечного света. Чем короче длина волны, тем больше её энергия, поэтому на самую большую глубину проникают световые волны с наиболее короткой длиной волны. Причём водолазам они кажутся чёрными, настолько эффективно они поглощают весь падающий на них свет, красными они выглядят на поверхности. Пигменты сосредоточены в хроматофорах, имеющих вид зёрен или пластинок, пиреноидов нет.

Клеточная стенка – пектиново - целлюлозная, способная к сильному ослизнению, в результате чего у некоторых водорослей весь таллом приобретает слизистую консистенцию. В стенках у многих может откладываться углекислый кальций (СаСО3) или магний (MgCO3).

Продуктом ассимиляции является багрянковый крахмал, по строению близкий к гликогену. В отличие от обычного крахмала при окрашивании йодом он приобретает буро - красный цвет.

Наблюдается чередование полового (гаплоидного, n) и бесполого (диплоидного 2n) поколений. Бесполое размножение красных водорослей осуществляется с помощью гаплоидных безжгутиковых спор, развивающихся мейотически в спорангиях (спорическая редукция). Для багрянок характерен оогамный половой процесс.

Из спор развиваются гаметофиты, на гаметофитах образуются безжгутиковые мужские и женские гаметы. Большинство багрянок – двудомные растения. Из зиготы развивается диплоидный спорофит. Гаметофит и спорофит по внешнему виду неразличимы. Вегетативное размножение частями таллома характерно лишь для низкоорганизованных багрянок.

Отсутствие жгутиковых форм – характерный признак багрянок. Предполагают, что багрянки произошли от эукариот, ещё не имеющих жгутиков, на этом основании их выделяют в отдельное подцарство.

Багрянки имеют большое практическое значение. Из них получают агар-агар, использующийся в кондитерской и микробиологической промышленности, многие из них являются сырьём для получения клея. Из золы багрянок получают йод и бром. Некоторые красные водоросли используются на корм скоту. В Японии, Китае, на островах Океании и в США багрянки используются в пищу. Порфира считается деликатесом. Красная водоросль хондрус используется для получения каррагенов – особых полисахаридов, подавляющих размножение вируса СПИДа.

Отдел Бурые водоросли

Отдел включает около 1500 видов многоклеточных, преимущественно макроскопических (до 60-100 м) водорослей, ведущих прикрепленный (бентосный) образ жизни. Чаще всего они встречаются в прибрежных мелководьях всех морей и океанов, иногда вдали от берега (например, в Саргассовом море).

Строение. Талломы бурых водорослей имеют наиболее сложное строение среди водорослей. Одноклеточные и колониальные формы отсутствуют. У высокоорганизованных клетки таллома отчасти дифференцируется, образуя тканеподобные анатомические структуры (например, ситовидные трубки с косыми перегородками). В результате этого происходит образование “стеблевой” и “листовой” частей таллома, выполняющих неоднородные функции. В субстрате водоросли закрепляются с помощью ризоидов.

Клетки бурых водорослей одноядерные с многочисленными хроматофорами, имеющими вид дисков или зёрен. Бурая окраска водорослей обусловлена смесью пигментов (хлорофилла, каротиноидов, фукоксантина). Основным запасным веществом является ламинарин (полисахарид с иными, чем у крахмала, связями между остатками глюкозы), откладывающийся в цитоплазме. Клеточные стенки сильно ослизняются. Слизь помогает удерживать воду и тем самым препятствует обезвоживанию, что важно для водорослей приливно-отливной зоны.

Размножение половое и бесполое. Формы полового процесса различны – изогамия, гетерогамия, оогамия. Происходит чередование бесполого поколения – спорофита и полового – гаметофита. Спорофит и гаметофит по размеру и форме могут быть как одинаковыми, так и различными. Бесполое размножение происходит с помощью многочисленных двужгутиковых зооспор, мейотически образующиеся в одноклеточных, реже многоклеточных зооспорангиях спорофита. На гаметофитах (n) образуются оогонии и антеридии, в которых образуются гаметы, из зиготы развивается спорофит. Вегетативное размножение осуществляется частями таллома.

Ламинария

Представители рода ламинария известны под названием «морская капуста». Они широко распространены в северных морях. Зрелый спорофит ламинарии диплоидное растение длиной от 0,5 до 6 и более метров.

Изображение 3 Чередование поколений у ламинарии.

Слоевище ламинарии имеет одну или несколько листоподобных пластинок, располагающихся на простом или разветвлённом стеблевидном образовании, прикреплённом к субстрату ризоидами. Стеблевидное образование с ризоидами многолетнее, а пластинка ежегодно отмирает и весной вновь отрастает.

Размножение. На поверхности пластинок формируются зооспорангии, в которых в результате мейотического деления образуются гаплоидные зооспоры с двумя неравными жгутиками. Они прорастают в микроскопические нитчатые гаметофиты, на которых образуются половые органы. Половой процесс оогамный. В оогониях и антеридиях образуется по одной гамете, после оплодотворения из зиготы без периода покоя развивается диплоидный спорофит. Таким образом, у ламинарии наблюдается чередование поколений, диплоидный спорофит образует зооспоры из которых развиваются гаплоидные гаметофиты.

Типичными представителями бурых водорослей является ламинария, макроцистис (его громадное слоевище достигает в длину 50-60 м), фукус, саргассум.

Значение. Будучи автотрофами, водоросли являются основными продуцентами (т. е. производителями) органических веществ в различных водоёмах. Кроме того, в процессе фотосинтеза они выделяют кислород, создавая тем самым благоприятные условия для жизни не только водных, но и наземных организмов.

Водоросли играют огромную роль в жизни человека: являются кормом для многих промысловых рыб и других животных, служат добавками в различных питательных смесях, входят в состав комбикормов, некоторые водоросли (например, «морскую капусту») употребляют в пищу. Клетки бурых водорослей поверх целлюлозной клеточной стенки порыты пектином, состоящим из альгиновой кислоты или её солей, при смешивании с водой (в соотношении 1/300) альгинаты образуют вязкий раствор. Альгинаты используются в пищевой промышленности (для получения пастилы, мармеладов), в парфюмерии (изготовление гелей), в медицине (для изготовления мазей), в химической промышленности (для изготовления клеёв, лаков). В текстильной промышленности с их помощью делают невыцветающие и непромокаемые ткани. Морские водоросли используются для получения удобрений, йода, брома. Йод получали раньше исключительно из бурых водорослей. Бурые водоросли могут служить в качестве индикатора местонахождения золота, они способны накапливать его в клетках слоевища.

Отдел Зелёные водоросли

Отдел объединяет около 13000 видов, это самый обширный отдел среди водорослей. Отличительная особенность – чисто зелёный цвет слоевищ, вызванный преобладанием хлорофилла над другими пигментами. Распространены повсеместно. В основном зелёные водоросли обитатели пресных водоёмов, но есть и морские виды. Некоторые обитают на суше. Есть виды, вступающие в симбиотические отношения с некоторыми животными (губками, кишечнополостными, оболочниками) и грибами.

Строение. Зелёные водоросли представлены одноклеточными, колониальными и многоклеточными формами. Клетки имеют плотную целлюлозно - пектиновую оболочку, бывают одноядерные или многоядерные. В цитоплазме находятся хроматофоры с пигментами (в основном хлорофилл a и b,). Кроме хлорофилла, в клетках содержатся каротиноиды, ксантофиллы и другие пигменты. Хлоропласты сходны с пластидами высших растений. Основным запасным веществом, накапливающимся в хлоропластах, является крахмал.

Размножение. Большинство зелёных водорослей гаплоидны. Редукция генетического материала происходит после образования зиготы – зиготическая редукция. Но часто наблюдается и правильное чередование полового и бесполого поколений.

Зелёные водоросли считаются предками наземных растений: они имеют одинаковые наборы фотосинтетических пигментов, оболочка содержит не только целлюлозу, но и пектин, запасное вещество – крахмал, накапливаются запасные питательные вещества не в цитоплазме (как у других водорослей), а в пластидах.

Изображение 4 Строение хламидомонады:

1 – две пульсирующие вакуоли; 2 – стигма; 3 – цитоплазма; 4 – ядрышко; 5 – ядро; 6 – хроматофор; 7 – жгутик; 8 – пиреноид; 9 – зерна крахмала; 10 – клеточная стенка.

Род Хламидомонада

В переводе – единичный организм, покрытый древнегреческой одеждой – хламидой. Одноклеточные водоросли, обитающие преимущественно в мелких водоёмах, загрязненных органическими веществами (рис. 60). Клетка хламидомонады имеет округлую или овальную форму, передний конец заострён в виде носика. На нем располагаются два одинаковой величины жгутика, с помощью которых хламидомонада передвигается в воде. Оболочка клетки пектиново - целлюлозная. В центре клетки располагается чашевидный хроматофор с крупным пиреноидом. В углублении хроматофора располагается ядро. На переднем конце клетки находятся стигма и пульсирующие вакуоли.

Размножается хламидомонада как бесполым, так и половым путём. В жизненном цикле преобладает гаплоидная фаза. При бесполом размножении хламидомонада теряет жгутики, содержимое клетки дважды делится митотически, и под оболочкой материнской клетки образуются четыре дочерние. Каждая из них выделяет оболочку и образует жгутики, превращаясь в зооспоры.

Изображение 5 Жизненный цикл хламидомонады:

А — половое размножение (1 — материнское растение; 2 — образование гамет; 3 — копуляция гамет; 4 — зигота; 5 — прорастание зиготы; 6 — зооспора); Б — бесполое размножение (7 — образование зооспор).

Под воздействием ферментов оболочка материнской клетки разрушается, и они выходят наружу, растут до размеров материнской и тоже переходят к бесполому размножению (рис. 61).

Половой процесс у многих видов хламидомонады происходит по типу изогамии. Содержимое клетки делится, образуя от 8 до 32 гамет, которые напоминают зооспоры, но имеют более мелкие размеры. Клетки с разным половым знаком сливаются. Образовавшаяся зигота покрывается толстой оболочкой и впадает в период покоя. При наступлении благоприятных условий содержимое зигоспоры делится мейотически, и образуются четыре гаплоидные клетки, каждая из которых становится новой хламидомонадой.

У некоторых видов половой процесс осуществляется по типу гетерогамии (обе гаметы подвижны, но женская крупнее мужской) или по типу оогамии (женская гамета неподвижна).

Род Хлорелла

Одноклеточная водоросль, обитающая в пресных и соленых водоемах, на влажной почве, скалах (рис. 62). Клетки имеют вид зелёных шариков диаметром до 15 мкм. Жгутиков, глазков и сократительных вакуолей не имеет. В клетках имеется чашевидный хроматофор с пиреноидом или без него и мелкое ядро. Хлорелла гораздо более эффективно использует солнечную энергию для фотосинтеза. Если наземные растения используют около 1% солнечной энергии, то хлорелла – 10%. Половой процесс для этой водоросли не известен. Бесполое размножение происходит путём митотического деления содержимого материнской клетки дважды или трижды. В результате деления формируется четыре или восемь неподвижные споры (апланоспоры). После разрыва материнской оболочки клетки выходят наружу, увеличиваются в размерах и делятся вновь.

Изображение 6 Размножение хлореллы.

Хлорелла интересна тем, что её клетки содержат большое количество питательных веществ – 50 полноценных белков, жирные масла, углеводы, витамины А, В, С и К и даже антибиотики (причём витамина С в ней в 2 раза больше, чем в соке лимона). Она размножается так интенсивно, что за сутки происходит тысячекратное увеличение числа её клеток.

Хлорелла стала первой водорослью, которую человек стал выращивать в культуре. Она использовалась в качестве экспериментального объекта для изучения некоторых этапов фотосинтеза. В некоторых странах (США, Япония, Израиль) созданы опытные установки для выращивания хлореллы и изучалась возможность использования хлореллы как источника питания для человека. Японцы научились перерабатывать хлореллу в белый порошок, богатый белками и витаминами. Его можно добавлять в муку для выпечки хлебобулочных изделий. Кроме того, хлорелла используется как источник дешёвых кормов для скота и при биологической очистке сточных вод.

Класс Улотриксовые

Многоклеточные водоросли, слоевище которых нитевидное или пластинчатое. Наиболее известные представители относятся к роду Улотрикс и роду Ульва. Неветвящиеся нити улотрикса, прикрепляясь к подводным предметам – камням, сваям, корягам и т.д., образуют зелёные дерновинки. Все клетки (за исключением вытянутой в длину бесцветной ризоидальной клетки, с помощью которой происходит прикрепление водоросли) имеют сходное строение. В центре клетки находится ядро и хроматофор, имеющий форму незамкнутого кольца. В хроматофоре находится несколько пиреноидов. Рост нити в длину происходит за счёт деления клеток в поперечном направлении. Произрастает в быстротекущих реках, ведёт прикрепленный образ жизни (рис. 65).

Изображение 7 Улотрикс:

1 – клеточная оболочка; 2 – цитоплазма; 3 – ядро; 4 – хроматофор; 5 – образование гамет; 6 – копуляция гамет; 7 – зигота; 8 – мейоз и образование четырех гаплоидных клеток; 9 – развитие улотрикса; 10 – образование четырехжгутиковых зооспор; 11 – развитие улотрикса из зооспор.

При благоприятных условиях улотрикс размножается зооспорами, имеющими по четыре жгутика. Они образуются в чётном количестве (2, 4, 8 и более). Зооспоры бывают разных размеров – крупные и мелкие. Способность к активному перемещению зооспор способствует расселению улотрикса.

Изображение 8 Чередование поколений у ульвы.

Половой процесс происходит по типу изогамии. Отдельные клетки нити превращаются в гаметангии, в которых образуются двужгутиковые гаметы. При слиянии гамет образуется четырехжгутиковая зигота. Затем она отбрасывает жгутики и переходит в состояние покоя.

В дальнейшем зигота редукционно делится, давая начало четырём клеткам, каждая из которых образуется новую нить.

Важная эволюционная линия связана с переходом от нитчатого слоевища к пластинчатому. Именно такая форма слоевища у представителей рода Ульва (морской салат). Внешне ульва напоминает тонкий зелёный лист целлофана, её слоевище до 150 см состоит из двух слоёв клеток. Для ульвы характерно чередование поколений, причём диплоидный спорофит и гаплоидные гаметофиты внешне не отличаются. Такое чередование поколений называется изоморфным.

Род Спирогира

Зеленые нитчатые водоросли длиной до 8-10 см (рис. 63). Многочисленные виды спирогир обитают в пресных водоёмах, в стоячей воде. Скопления нитей спирогиры образуют тину. Нити неветвящиеся, образованные одним рядом цилиндрических клеток. Жгутиковые стадии отсутствуют.

В центре клеток находится крупное ядро. Оно окружено цитоплазмой, расходящейся в виде тяжей от центра клетки к периферии. Здесь они соединяются с постенным слоем цитоплазмы. Тяжи пронизывают крупную вакуоль. В клетках находятся лентовидные, закрученные в виде спирали хроматофоры. Они располагаются постенно с внутренней стороны оболочки. У разных видов спирогиры количество хроматофоров колеблется от 1 до 16. В хроматофорах в большом количестве располагаются крупные бесцветные пиреноиды. Снаружи водоросль окружена слизистым чехлом.

Изображение 9 Лестничная конъюгация спирогиры.

Рост водоросли в длину осуществляется путем поперечного деления клеток. Размножается спирогира бесполым и половым способом. Бесполое размножение осуществляется частями нитей при их случайном разрыве.

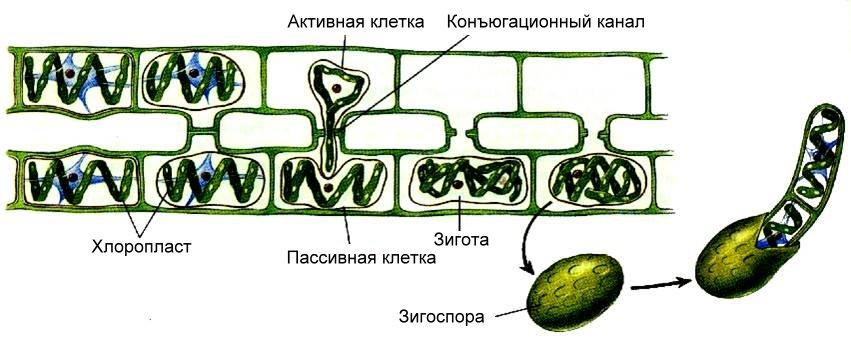

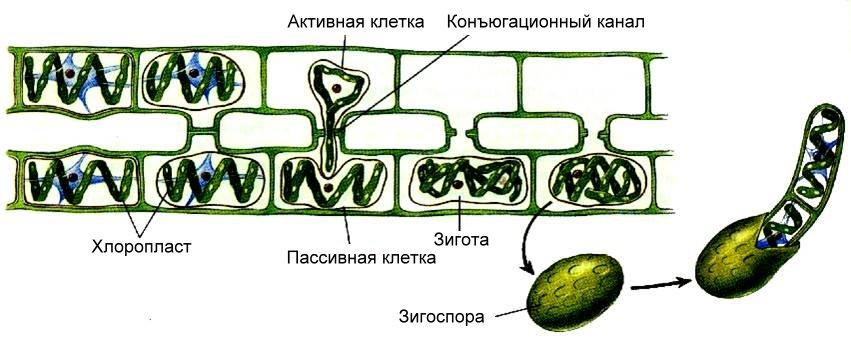

Половой процесс осуществляется путём конъюгации (рис. 64). Конъюгация может быть лестничной и боковой. При лестничной конъюгации две нити располагаются параллельно друг другу. У рядом расположенных клеток образуют куполообразные выросты, растущие навстречу друг другу.

В месте соприкосновения перегородки, разделяющие клетки, растворяются, и образуется канал, связывающий обе клетки. Содержимое одной клетки (мужской) округляется и перетекает по трубке в другую (женскую), и их содержимое (в первую очередь ядра) сливается. При боковой конъюгации оплодотворение происходит в пределах одной нити. При этом наблюдается слияние протопластов двух рядом расположенных клеток.

Зигота, образовавшаяся в результате оплодотворения, окружается толстой клеточной стенкой и впадает в период покоя. Весной зигота редукционно делится и образует четыре гаплоидных ядра. Три ядра дегенерируют, а четвёртое делится митотически и даёт начало новой гаплоидной нити. Таким образом, спирогира проходит жизненный цикл в гаплоидной фазе, диплоидна у неё только зигота.

Вопросы:

Какая среда обитания характерна для большинства водорослей?

А) водная

Б) воздушная

В) космическая

На какой глубине могут жить бурые водоросли?

А) до 200м.

Б) до 50м.

В) до 100м.

Как называется тело многоклеточной водоросли?

А) таллом

Б) слоевище

В) оба ответа верны

Как водоросли поглощают воду и растворённые в ней минеральные вещества?

А) корнями

Б) мицелием

В) всем телом

Как развиты вакуоли в клетках водорослей?

А) плохо развиты

Б) развиты средне

В) хорошо развиты

Фототаксис - это...

А) способность впадать в спячку при неблагоприятных условиях

Б) способность к активному движению всего организма по направлению к свету

В) способность питаться за счёт другого организма

К какому размножению способны водоросли?

А) половому

Б) бесполому

В) оба ответа верны

Библиографический список:

Интернет - ресурс: Проект “Вся Биология” - https://sbio.info/

Интернет - ресурс: “Онлайн - школа Фоксфорд” - https://foxford.ru/

Учебник для общеобразовательных организаций Биология 7 класс под ред. В.В. Пасечника, 3-е издание, Москва “Просвещение” 2014.