Два героя и два времени…

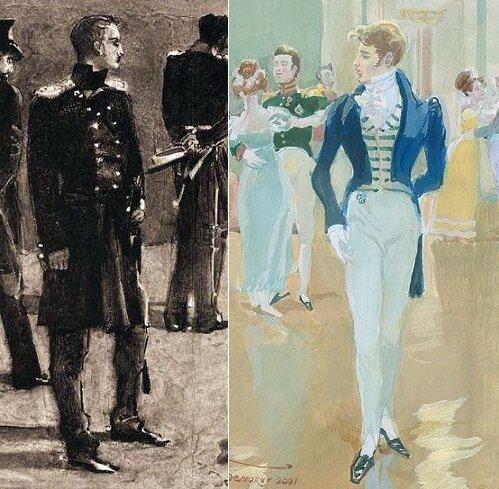

Онегин и Печорин… Как часто их сравнивают!

Всё начинается с фамилий, образованных от названий рек. Ю.М.Лотман заметил: «Среди русских дворянских фамилий начала XIX в. имелась определенная группа, производная от географических наименований… В XVIII в. возможно было образование реальных фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов было невозможно». Авторы, по его мнению, следуют принципу, что фамилия «должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста».

Всё начинается с фамилий, образованных от названий рек. Ю.М.Лотман заметил: «Среди русских дворянских фамилий начала XIX в. имелась определенная группа, производная от географических наименований… В XVIII в. возможно было образование реальных фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов было невозможно». Авторы, по его мнению, следуют принципу, что фамилия «должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста».

И уже в этом видят сходство. В.Г.Белинский, например, назвав Печорина «Онегиным нашего времени», писал: «Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою». Вообще-то расстояние между этими реками - 921 км по прямой, так что говорить о близости…

Давайте посмотрим! Оба героя, носящие «речную» фамилию, по подсчётам исследователей, чуть «старше» своих авторов – лет на 5-6.

Авторы подчас ставят их в схожие ситуации, и мы следим, как проявляются характеры героев. В чём же мы увидим их сходство?

В первую очередь, наверное, в том, что оба томимы тоской. На первый взгляд, всё очень похоже:

Ему наскучил света шум;

Красавицы не долго были

Предмет его привычных дум;

Измены утомить успели;

Друзья и дружба надоели…

Это Пушкин сообщает об Онегине. А вот что сам Печорин говорит о себе: «В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и разумеется, удовольствия эти мне опротивели. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело; влюблялся в светских красавиц и был любим, - но их любовь только раздражала моё воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто...»Похоже? Конечно! Но вот дальше мы увидим и нечто различное: про Онегина читаем -

Уселся он — с похвальной целью

Себе присвоить ум чужой;

Отрядом книг уставил полку,

Читал, читал, а всё без толку:

Там скука, там обман иль бред;

В том совести, в том смысла нет;

На всех различные вериги;

И устарела старина,

И старым бредит новизна.

Как женщин, он оставил книги…

И снова Печорин: «Я стал читать, учиться - науки также надоели; явидел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому чтосамые счастливые люди - невежды, а слава - удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно...»

Во-первых, если говорить об Онегине, то о науках и речи нет (он «учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь»), Печорин же, видимо, изучал что-то серьёзное… и бесполезное для своего времени.

Во-первых, если говорить об Онегине, то о науках и речи нет (он «учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь»), Печорин же, видимо, изучал что-то серьёзное… и бесполезное для своего времени.

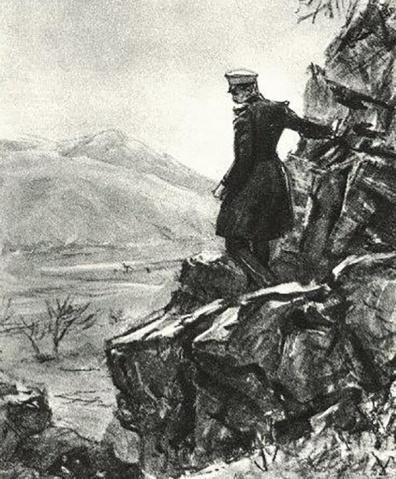

А вот дальнейшее поведение героев отличается уже кардинально: Онегин «плывёт по течению», ничем себя особо не занимая («вдался в задумчивую лень»), Печорин же, как верно было замечено, «бешено гоняется за жизнью, ища ее повсюду».

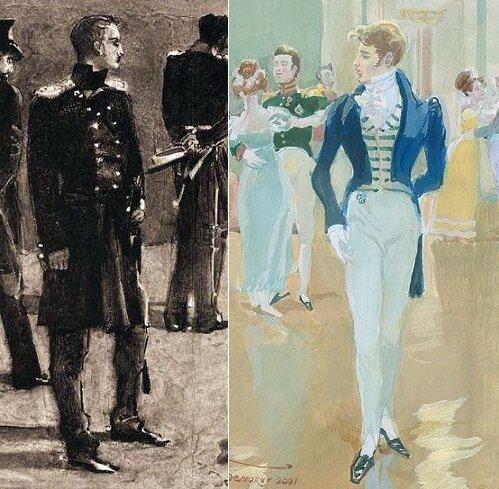

Оба покидают столицу. И снова различие! Онегин едет в деревню по доброй воле и там, демонстрируя полное презрение к соседям, «чтоб только время проводить», сперва занимается какими-то делами.

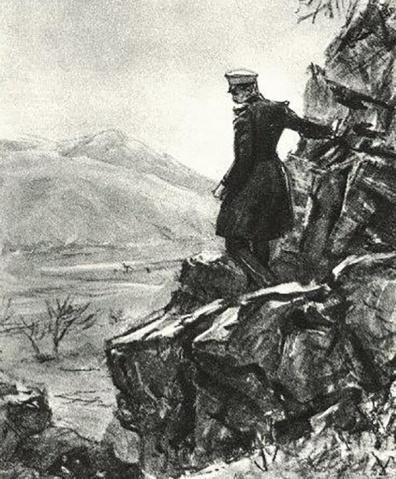

Почему уезжает из Петербурга Печорин, мы толком не знаем. Ясно одно: не по своей воле. Лермонтов ограничивается намёками: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам». Явно произошло что-то из ряда вон выходящее. Доктор Вернер скажет: «Кажется, ваша история там наделала много шума... Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания... Дочка слушала с любопытством. В её воображении вы сделались героем романа в новом вкусе». И, что бы там ни было, случившееся не оставило Печорина равнодушным: «Передо мной тянулось ночною бурею взволнованное море,и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающегося города, напомнил мне старые годы, перенёс мои мысли на север, в нашу холоднуюстолицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся... Так прошло около часа, может быть и более...» И уезжает он, ожидая перемен для себя: «Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живёт под чеченскими пулями».

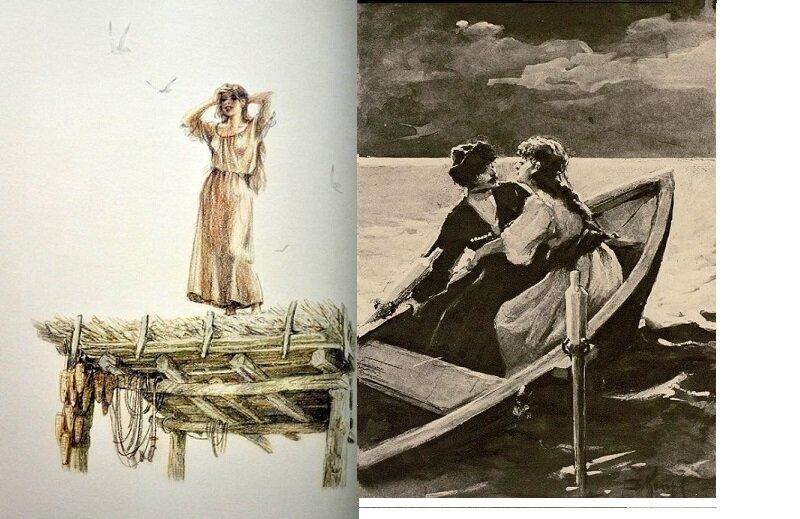

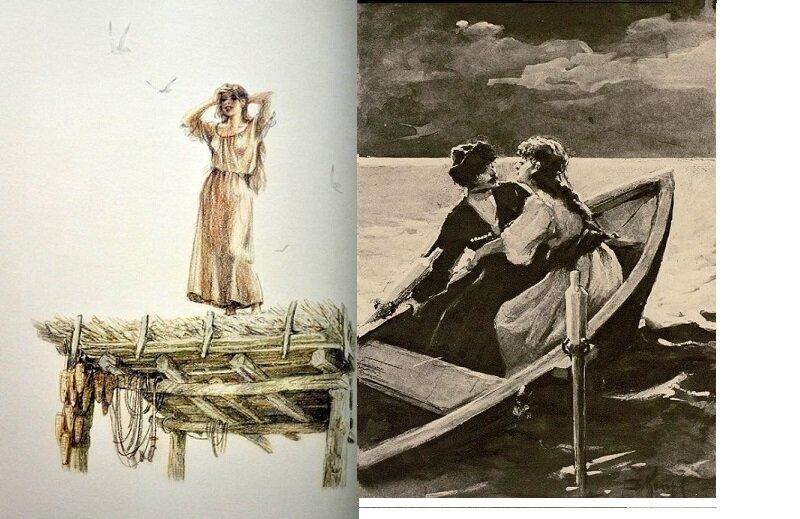

И приключение в Тамани… Вспомним, как приезжает туда Печорин: «Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. "Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к чёрту, только к месту!" - закричал я». И, наконец, оказывается на «фатере», где «нечисто».

А теперь давайте поставим на его место Онегина. Я, конечно, с великим трудом могу представить себе, что он оказался бы где-либо в таком состоянии, но если всё же допустить это? Что сделал бы он? Думаю, что лёг бы спать, нисколько не думая обо всём происходящем.

Если он равно зевал

Средь модных и старинных зал,

то почему по-другому повёл бы себя здесь? И никакого приключения не было бы: более или менее спокойно проведя ночь, он постарался бы поскорее уехать отсюда (думается, не будучи «странствующим офицером, да ещё с подорожной по казенной надобности», он сумел бы это сделать).

А Печорин? Увидев, как «на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень», он, несмотря на страшную усталость, начинает следить за ней.

Думается, о последующем не стоит и говорить. Вряд ли бы Онегин заинтересовался таинственной Ундиной, а уж о «сентиментальных прогулках по морю» (да к тому же не умея плавать) и говорить не приходится! Печориным же движет одна цель – «достать ключ этой загадки».

Так есть ли сходство? Лейтмотив размышлений Онегина –

Я молод, жизнь во мне крепка;

Чего мне ждать? тоска, тоска!..

А Печорин не ждёт – он ищет, и только в самом конце обмолвится: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих!..»

Конечно же, есть и другие моменты, которые просто просятся на сравнение.

Всё начинается с фамилий, образованных от названий рек. Ю.М.Лотман заметил: «Среди русских дворянских фамилий начала XIX в. имелась определенная группа, производная от географических наименований… В XVIII в. возможно было образование реальных фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов было невозможно». Авторы, по его мнению, следуют принципу, что фамилия «должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста».

Всё начинается с фамилий, образованных от названий рек. Ю.М.Лотман заметил: «Среди русских дворянских фамилий начала XIX в. имелась определенная группа, производная от географических наименований… В XVIII в. возможно было образование реальных фамилий от названий поместий. Однако большие реки в России никогда не составляли собственности отдельных лиц или семей, и естественное возникновение фамилий от гидронимов было невозможно». Авторы, по его мнению, следуют принципу, что фамилия «должна иметь специфические черты литературности и, напоминая реальные фамилии, одновременно быть невозможной вне художественного текста». Во-первых, если говорить об Онегине, то о науках и речи нет (он «учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь»), Печорин же, видимо, изучал что-то серьёзное… и бесполезное для своего времени.

Во-первых, если говорить об Онегине, то о науках и речи нет (он «учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь»), Печорин же, видимо, изучал что-то серьёзное… и бесполезное для своего времени.