МБОУ «Глебовская средняя общеобразовательная школа»

Курского района Курской области

Курская область, Курский район, с.Глебово, д. 37

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Учитель русского языка и литературы

первой квалификационной категории

Алтухова Марина Ивановна

Цель: расширить знания о жизни и творчестве писателя-курянина К.Д. Воробьева; выявить связи между жизненными событиями и произведениями К.Д. Воробьева; раскрыть все грани творчества писателя, открыть его художественный мир

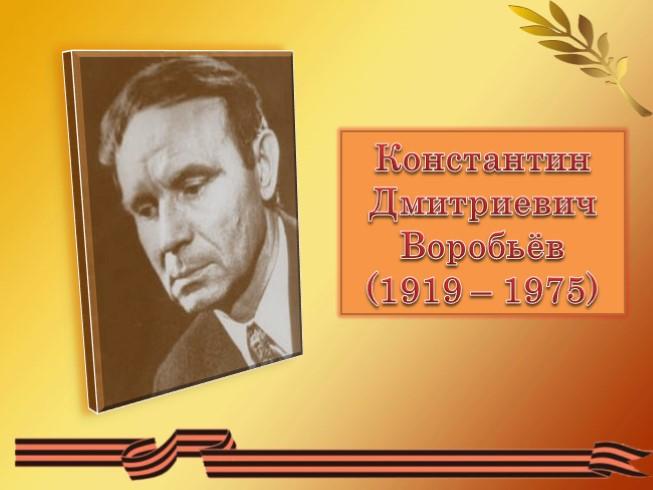

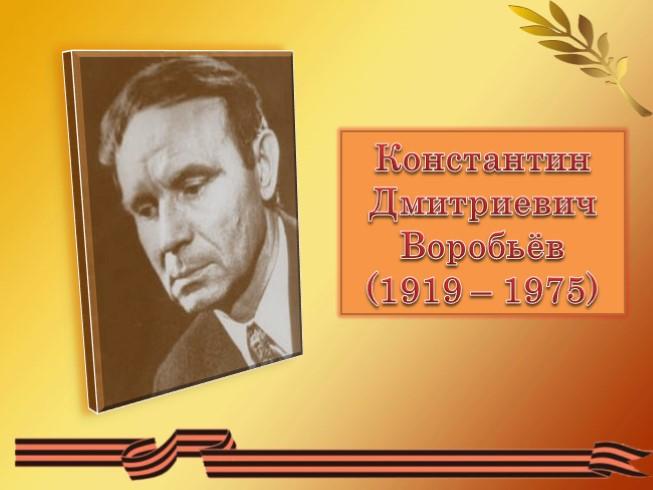

(Слайд 2)

ВЕДУЩИЙ: Воробьев Константин Дмитриевич родился в благословенной «соловьиной»

Курской области, в далёком селе под названием Нижний Реутец, в Медвединском районе.

Сама природа там располагает к тому, чтобы петь или слагать песни, сама душа курской

земли рождает в её благодарных обитателях желание овладеть словом и запечатлеть эту

красоту.

ВЕДУЩИЙ: В ноябре 1919 года он появился на свет, чтобы истинно по-русски всем

сердцем любить, от всей души радоваться, яростно бороться, жестоко воевать и,

конечно, неизбывно страдать.

Пролесков березовый дым,

Синь неба и туман над рекою,

Все, что с детства мы в жизни храним,

Называем сторонкой родной.

Ты сторонка, сторонка моя.

Зори ясные, дали без края.

Утро росное, трель соловья,

Ширь полей и тропинка лесная.

Мне на свете ни с чем не сравнить

Красоту соловьиного края.

Разве можно тебя не любить

Курск былинный, сторонка родная.

Р. Рыженкова.

(Слайд 3)

ВЕДУЩИЙ: Рос в крестьянской многодетной семье: у Воробьёва было пять сестер и брат. Отца своего он не знал. В деревне его считали сыном белого офицера. Отчим, вернувшись после Первой мировой войны и германского плена, усыновил Костю. Писатель всегда вспоминал об отчиме «с чувством любви и благодарности за то, что тот никогда не упрекнул его куском хлеба, никогда не тронул, как говорится, и пальцем». От матери Воробьёв унаследовал резкий, беспокойный, не терпящий несправедливости характер.

ВЕДУЩИЙ: Детство Кости, хоть и в большой семье, было одиноким и не слишком радостным. «Мне всегда хотелось есть,— вспоминал он,— потому что никогда не приходилось наесться досыта — семья большая, жизнь была трудной, и я не был способен попросить, чувствуя себя лишним ртом, чужаком».

ВЕДУЩИЙ: Как хорошо, что изначально никто своей судьбы не знает... Не предполагал

ничего из случившегося и Константин Воробьев. Биография его поначалу ничем не

отличается от остальных: окончил в селе семилетнюю школу, затем курсы - выучился на

киномеханика. Но в августе тридцать пятого вдруг устроился работать в районную газету.

Там были опубликованы его первые стихотворения, первые очерки.

ВЕДУЩИЙ: Образования ему не хватало всегда - так Воробьев-писатель чувствовал. Поэтому в тридцать седьмом переехал в Москву, где доучился в средней школе и стал ответственным секретарём фабричной газеты. Два предвоенных года служил в армии и там писал очерки для армейской газеты.

ВЕДУЩИЙ: Уже в первых его работах явно ощущается, что Константин Воробьев – писатель высокоодарённый и человек отважный, наделённый настоящим гражданским мужеством, в то же время глубоко чувствующий чужое горе и боль, сопереживающий им.

Он должен был, как и остальные курсанты, охранять Кремль, но ноябрь 1941 года

уже не застал его в Москве - всей ротой кремлёвские курсанты в октябре ушли на фронт.

А в декабре Воробьев Константин Дмитриевич, жестоко контуженный, попал в плен к

гитлеровцам.

ВЕДУЩИЙ: Он пережил ужас семи концлагерей, трижды бежал из них. Последний побег стал удачным, и с тех пор этот день – 24 сентября – писатель стал считать своим вторым днем рождения.

Кто здесь героем битвы стал,

Кем страшный натиск отражен,

Я одного бы не назвал,

Я б вспомнил тысячи имен.

ВЕДУЩИЙ: После побега Константин Дмитриевич партизанил в литовских лесах, за что

был награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. (Слайд 4)

ВЕДУЩИЙ: Закончилась война, однако вернуться на Родину Константин Воробьев не мог: бывшего узника немецких концлагерей здесь ждала страшная участь – клеймо предателя и уже советский концлагерь. С 1947 года жил в Вильнюсе. Сменил много профессий: был грузчиком, шофёром, киномехаником, конторщиком, заведовал магазином промышленных товаров. В Литве он встретился с будущей женой, Верой Викторовной. Здесь появились на свет дети, впервые были напечатаны многие его книги.

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 5) В 1947 году Константин Дмитриевич с супругой приедет на место, где располагался саласпилский лагерь «Долина смерти». Сосны там по-прежнему стояли без коры — ее съели пленные, и раны на деревьях так и не зарубцевались. «Мне иногда не верится, что это было со мной, а как будто приснилось в кошмарном снe», — сказал тогда молодой писатель. К повести, посвященной саласпилским событиям, он возьмет эпиграфом из «Слова о полку Игореве» такие горькие слова: «Уж лучше убитому быти, нежели полоненному быти».

(Слайд 6)

ВЕДУЩИЙ: Повесть «Это мы, Господи!..». Ее «невозможно читать залпом: написанная сразу после фашистского плена (1943 г),— кажется, она кровоточит каждой своей строкой», — отозвался об этой книге Е. Носов.

ВЕДУЩИЙ: Цитируем Воробьёва: «И Ржевский лагерь выделялся черным пятном в зимние холода потому, что был съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. ‹…› И существовало образцово-показательное место убийства пленных в Смоленске. И еле передвигались от голода заключенные в «Долине смерти». И были 150 г. плесневелого хлеба из опилок, и 425 г. варева из крапивы в сутки, и эсэсовцы, вооруженные лопатами, убивали беззащитных людей. Но там же, в аду концлагерей, были и беспредельное мужество, и трепетная товарищеская помощь, и невероятный, почти мифологический героизм. ‹…› Терпя голод, холод, каждодневные издевательства, боль, военнопленные физически были почти уничтожены. Но морально многие из них остались несломленными. В них жило то, что можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем».

ВЕДУЩИЙ: В 1946 году рукопись повести автор отправил в журнал «Новый мир», но опубликована она не была. У самого писателя полного экземпляра повести не сохранилось, только в 1985 году, спустя десятилетие после кончины автора, рукопись обнаружилась в архиве, и была напечатана в 1986 году в журнале «Наш современник» с названием «Это мы, Господи!..». Из повести впервые страна узнала о страшном мученическом жребии, который выпал на долю военнопленных, и содрогнулась от собственного равнодушия к их судьбам. Об этих страданиях, невозможных, невыносимых, нечеловеческих еще никто так не писал.

ВЕДУЩИЙ: «Повесть эта, — как отметит через много лет писатель-фронтовик В. Кондратьев, — не только явление литературы, она — явление силы человеческого духа, потому как… писалась как исполнение священного долга солдата, бойца, обязанного рассказать о том, что знает, что вынес из кошмара плена… погружает читателя в кромешный сорок первый год, в самое крошево войны, в самые кошмарные и бесчеловечные ее страницы»

ВЕДУЩИЙ: Послушайте отрывки из его повести «Это мы, Господи!..»

1) На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву "П" гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве "П" решено было приделать букву "Г", отчего виселица преобразилась в перевернутую "Ш". Если на букве "П" можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

2) В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями - из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, возвращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук - лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны - в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..

3) На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых...

4) Каунасский лагерь "Г" был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых "благоустройств", свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные... железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое "боевое оружие". Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

ВЕДУЩИЙ: «Мы готовы к смерти, к тому, чтобы быть принятым Тобой, Господи… Мы прошли круги ада, но свой крест мы несли до конца, не потеряли в себе Человеческое»

ВЕДУЩИЙ:

Помяни нас, Россия,

В декабрьскую стужу,

Перед тем как сойдёшься

За праздничный стол.

Вспомни тех, кто присягу тебе не нарушил,

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел.

Песня « Зажгите свечи»

ВЕДУЩИЙ:

Нам свои боевые

Не носить ордена.

Вам — все это, живые.

Нам — отрада одна:

Что недаром боролись

Мы за Родину-мать.

Пусть не слышен наш голос, —

Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,

Устоять, как стена,

Ибо мертвых проклятье —

Эта кара страшна.

ВЕДУЩИЙ: Эти строки Александра Твардовского Константин Дмитриевич Воробьёв избрал эпиграфом для повести «Убиты под Москвой». (Слайд 7) Повесть, написанная в 1963 году, является автобиографическим произведением. В центре сюжета рассказа – страшные события осени 1941 года, когда на оборону Москвы в числе прочих была брошена элитная рота курсантов Кремлевского училища. Автор доносит до нас голос своих боевых товарищей, голос того огненного и страшного времени, в котором звучат не боевые победные марши, а нестройные звуки, в которых страх, недоумение, горечь … и все-таки надежда, которая умирает последней.

ВЕДУЩИЙ: Повесть, которую Твардовский опубликовал в своем журнале, посвящена подвигу боевых товарищей Воробьёва — кремлевских курсантов: 239 из них погибли в течение пяти дней в ноябре 1941 года при защите столицы. Немецкие танки уничтожили роту, которая могла противопоставить им только самозарядные винтовки, бутылки с горючей смесью и беспримерное мужество.

ВЕДУЩИЙ: Виктор Астафьев писал: «Повесть не прочтешь просто так… потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки и хочется единственного: чтобы никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного, судорожного боя в нелепом одиночестве под Москвой».

ВЕДУЩИЙ: Повесть «Убиты под Москвой» стала первым произведением Воробьёва из ряда названных критиками «лейтенантской прозой». Прозаик с горечью молодого сердца говорил о «невероятной яви войны».

ВЕДУЩИЙ:

Смертны ль наши души? Ты, однако,

с выводом, как лектор, не спеши.

Там, на нарах третьего барака,

он познал бессмертие души.

Есть она! Как тело ни промерьте,

как ни раздевайте догола…

Разумом смирился он со смертью,

но душа смириться не могла.

Песня « Ты же выжил солдат!»

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 8) Посвященная событиям первых месяцев войны, повесть «Крик» поражает воображение читателей жестокой «окопной» правдой, рассказывая о героизме и мужестве простых солдат и офицеров — вчерашних студентов и школьников.

ВЕДУЩИЙ: Эта маленькая повесть почти вся написана с той суровой и вместе с тем щемяще-горькой интонацией, которая сразу же придает четкую реалистическую окраску короткой истории фронтовой любви.

ВЕДУЩИЙ: Историю любви младшего лейтенанта Воронова и деревенской девушки Маринки, любви, вспыхнувшей как бы случайно в прифронтовой деревне тяжелейшего сорок первого года, трудно пересказать, как всегда трудно передать историю чужой любви, тем более «фронтовой», тем более скоротечной.

ВЕДУЩИЙ: Рассказ двадцатилетнего лейтенанта — повесть написана от первого лица — откровенен и юношески чист. В нем — непроходящая боль утраты, живая «память сердца» о мимолетном счастье, которое было, могло быть, но которое оборвалось зимой сорок первого года в боях под Москвой.

ВЕДУЩИЙ: Как нельзя представить себе землю без запаха травы, без дождевых капель на листьях, без голосов птиц, летних гроз, бликов солнца в утреннем тумане, так нельзя представить жизнь без того, что дает, рождает саму жизнь, без самого высокого и самого земного чувства — любви. И ни катастрофы, ни колючая проволока, ни пулеметные очереди, ни тошнотворный запах пепла над горящими деревнями — ничто не может остановить это чувство, как нельзя остановить жизни.

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 9) Живя в Прибалтике, Константин Дмитриевич все время мечтал вернуться на родину. « Криком кричу « Хочу в Россию. И совсем не обязательно в Москву или Ленинград. В саму Россию с полями, с речкой. Я ведь деревенский. То, что заложено с детства, оно же на всю жизнь».

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 10) Свою родную деревню Воробьёв всегда вспоминал с любовью и теплотой, помнил и трудовые сельские будни, и яркие праздники с песнями, плясками, с разноцветной яичной скорлупой на яро-зеленой траве во время Пасхи, радостные, веселые лица односельчан и родную хату с земляным полом и садом их трех слив и одной яблони.

По малой родине тоска

Я вспомнил детство: старый клен у дома,

Рябины грозди, неба синеву,

Простор полей, вдали раскаты грома

И солнца луч, упавший на траву.

Пригорки, лес, овраги, ширь округи,

Росы прохладу утренней порой,

Зимы сугробы, холод, иней, вьюги,

Поляны, озаренные луной.

Крыльцо родное, сад и шум березы –

Да разве можно это всё забыть?

На сердце боль, и тихо льются слезы –

Ведь только в мыслях я могу здесь быть.

Вдали от родины, от юности беспечной

Проходят не спеша мои года.

И час порою кажется мне вечностью

Холодной словно талая вода.

Душе моей невыносимо больно,

А новый вечер вновь приносит грусть.

Мне снова грудью хочется привольно

Вдохнуть свободы, чтоб насытить дух.

Пройти тропой знакомой до калитки,

Где мать меня встречала много раз,

Где тополя знакомые и липы

Стоят, как прежде, низко наклонясь.

И соловей поёт неутомимо,

Здесь плачет иволга, скрываяся в глуши.

Заря, что ярким пламенем томима,

Встает над лесом в ледяной тиши.

Мне не забыть тебя, моя деревня,

Пусть расстояние разлучили нас.

Я возвращаюсь вновь на эту землю

В бесчисленных, томящих душу снах.

И каждый раз, при этой новой встрече

Мне память не дает покоя вновь.

В душе моей останутся навечно:

Тоска по детству, к родине любовь!

Перова Галина Россия, Верхневолжье

Песня «Курская земля»

ВЕДУЩИЙ: Евгений Носов писал: «Всю свою жизнь тянулся Константин Воробьев к отчему дому, его книги обильно сочились этой неиссякаемой любовью к малой своей родине, с которой, увы, ему так и не пришлось воссоединиться, если бы и не пожить на ней остаток своих дней, то хотя бы лечь в нее и успокоиться навечно под «неимоверно синим и высоким небом», где «жаворонков сроду не было видно, но и с утра, и до ночи они звенели и трепыхались там, крохотные и радостно живые».

ВЕДУЩИЙ: Умер Константин Дмитриевич Воробьёв 2 марта 1975 года в Литве. В 1995 г. вдова писателя Вера Воробьева перевезла его прах на курскую землю, захоронив его в Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны (Никитское кладбище).

(Слайд 11)

Позже в этой могиле будет похоронена и его жена, Вера Викторовна Воробьёва (1926 – 2000), много сделавшая для того, чтобы книги писателя-патриота дошли до российского читателя.

ВЕДУЩИЙ: Известный курский поэт А. Ф. Шитиков следующими проникновенными словами откликнулся на смерть писателя и возвращение на малую родину:

Жизнь обделила тебя шансом

Преодолеть разлуки тьму.

С родной землёй

Нам не прижаться

Сердцами к сердцу твоему.

Тебя не встретим солью-хлебом

Бокалом курского вина:

Твой прах зарыт под отчим небом-

Лишь эта участь нам дана.

И пусть сейчас от горькой доли

Всем нашим волям вопреки

Сердца сжимаются от боли

И каменеют желваки.

Прости, солдат войны и прозы,

Такой же жгучей как война,

Прости сухие наши слёзы-

Не бабья сладость им цена,

А сила мужества и братства

Пускай душа твоя с небес

Узрит не бедность, а богатство

Бесследно плачущих сердец:

Мы помним, сквозь какие муки

Прошел ты, Родину любя

Мы знаем, чьи святые руки

Лечили нежностью тебя

И это все дает нам право

Твой дух в живой поставить ряд

Да будет вечной твоя слава

Правофланговый наш собрат!

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 12) 3 октября 2009 года в сквере у Курской государственной филармонии был установлен памятник нашему земляку. Композиция памятника включает тополь, ствол которого почти лишен коры. Такой тополь рос во дворе одного из концлагерей, через который пришлось пройти Константину Воробьеву. Пленные, которые содержались лагере, съели практически всю кору с дерева, так как их морили голодом. Тем не менее, каждую весну на этом седом тополе - а именно так его называл Воробьев, - вырастали новые зеленые листья.

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 13) 17 августа 2013 года в Курске на могиле писателя фронтовика и его супруги Веры Викторовны в присутствии их дочери торжественно открыли новый памятник. Красную гранитную плиту с едва читаемыми на ней именами погребённых заменила целая скульптурная композиция: на тополе, произрастающем между двух гранитных плит гнездо, а на нём два аиста.

ВЕДУЩИЙ: Тополь – это любимое дерево Константина Дмитриевича, а аисты – любимые птицы. Он считал, что аисты селятся рядом с домами тех семей, в которых есть любовь и понимание. У него даже рассказ есть «У кого поселяются аисты». Неслучайно они поселились и над могилой Воробьёвых.

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 14) На его доме в Вильнюсе установлена мемориальная доска, в 1995 году писателю присуждена премия имени Преподобного Сергия Радонежского, в 2001-м – премия Александра Солженицына. (Слайд 15)

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 16) Имя К. Д. Воробьёва носит средняя школа № 35 города Курска, в Курске же его именем названа улица (Слайд 17), на улице 50 лет Октября находится библиотека Имени К. Д. Воробьёва (Слайд 18), на малой родине писателя, в селе Нижний Реутец, в день рождения писателя в 2014 году после реставрации открылся дом-музей писателя Воробьёва. (Слайд 19)

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 20) Он представляет собой три небольшие комнаты, в которых воссоздан быт крестьянской семьи начала ХХ века: русская печь, деревянные скамьи, стол, за которым юный писатель сочинял свои первые литературные произведения, старинные иконы, принадлежавшие семье Воробьёвых. И внешний вид дома, и его обстановка воссозданы по воспоминаниям односельчан. Дом, в котором Константин Воробьёв жил до шестнадцати лет, стоит на пригорке, откуда открывается чудесный вид на курские просторы, подарившие нам этого замечательного русского писателя и питавшие его душу всю жизнь.

ВЕДУЩИЙ: (Слайд 21) По книгам Константина Воробьева можно писать его биографию. Нужно только повести и рассказы выстроить по - своему – не так, как чередуются они в сборниках, а как смыкаются по времени, в котором живет их герой - сначала мальчик, затем юноша, потом человек мужающий, совсем взрослый, наконец, тот, чьи годы перешагнули через пятьдесят.

ВЕДУЩИЙ: Всё написано Константином Воробьевым – словно одна повесть об одной

жизни. Воробьев пишет только о том, что сам видел, что сам перечувствовал и пережил. У

него большой жизненный опыт, горький и в то же время счастливый. У него трудная и в

то же время завидная судьба. Он прошёл через множество невзгод и испытаний, а не

пройди он их, был бы сегодня у нас писатель К. Воробьев.

ВЕДУЩИЙ: Воробьёв ушел от нас, а книги его не уходят в запас. « Они сражаются с беспамятством, успокоенностью, цинизмом. И в то же время в них столько любви к человеку, к жизни, к родине, что кажется: от…каждой из книг, даже самой трагической идёт свет. И белоснежные прекрасные птицы из рассказа Воробьёва поселяются в твоей душе навсегда. И замирает сердце от чистого , как небесная лазурь , слова « Синель» . И понимаешь: книги Воробьёва нужны, просто необходимы, и тебе, и твоим детям, и внукам….. «И всему роду твоему».

Буктрейлер «Повести Константина Воробьёва»