Лицейские друзья

А.С. Пушкина

Антон Антонович Дельвиг

Антон Антонович Дельвиг родился 6 августа 1798 года в Москве. Принадлежал к обедневшему, но старинному дворянскому роду баронов Дельвигов.

Отец его был помощником коменданта Московского Кремля, по старинному – плац-майором.

Мать, Любовь Матвеевна, из рода русских дворян Красильниковых.

Начальное образование Антоша Дельвиг получил в частном пансионе и под руководством домашнего учителя А.Д. Боровкова, который привил ему вкус к русской словесности и отвращение к точным наукам.

Антон Антонович Дельвиг

Из лицейской характеристики Дельвига:

"Барон Дельвиг Антон, 14 лет. Способности его посредственны, как и прилежание, а успехи весьма медленны. Мешкотность вообще его свойство и весьма приметна во всем, только не тогда, когда он шалит или резвится: тут он насмешлив, балагур, иногда и нескромен; в нем примечается склонность к праздности и рассеянности. Чтение разных русских книг без надлежащего выбора, а может быть и избалованное воспитание, поиспортили его, почему и нравственность его требует длительного надзора, впрочем, приметное в нем добродушие, усердие его и внимание к увещеваниям при начинающемся соревновании в российской словесности и истории, облагородствуют его склонности".

Антон Антонович Дельвиг

О лени Дельвига в Лицее ходили легенды. Он сам поддерживал свою репутацию увальня - лентяя, задумчивого и рассеянного:

Я благородности труда

Еще, мой друг, не постигаю.

Лениться, говорят, беда:

А я в беде сей утопаю.

Но был ли он ленив на самом деле? Едва ли. Скорее, это была манера поведения, темп жизни, усвоенный в детстве и перешедший в стойкую привычку. Дельвиг не торопился. Он размышлял. Копил силы.

Антон Антонович Дельвиг

Успехи Дельвига в изучении словесности отмечались учителями. Воображение Дельвига не знало границ. Часто лицеисты собирались по вечерам и рассказывали друг другу разные выдуманные истории о приключениях и подвигах. Пушкин позднее вспоминал в неоконченной статье о Дельвиге: "Однажды вздумалось ему рассказать некоторым из своих товарищей поход 1807 года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора ( В. Ф. Малиновского), который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покаместь он сам не признался в своем вымысле."

Антон Антонович Дельвиг

Дельвиг превосходно знал немецкую поэзию, наизусть цитировал Шиллера и Гетте. Вместе с Кюхельбекером и Пушкиным они заучивали наизусть оды и стихотворения Державина, Жуковского и древнего Горация, которого Антон тщательно разбирал в классе под руководством профессора Н. Кошанского.

"Первыми его опытами в стихотворстве - писал А. Пушкин - были подражания Горацию. Оды " К Диону", "К Лилете", " К Дориде" были написаны им на пятнадцатом году и напечатаны в собрании его сочинений без всякого изменения. В них уже заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял."

Антон Антонович Дельвиг

Шесть лет промчалось как мечтанье,

В объятьях сладкой тишины.

И уж Отечества призванье

Гремит нам: шествуйте, сыны!

(Дельвиг А.А. Лицейская песня)

В 1814 году Дельвиг послал свои первые стихотворные опыты издателю популярного журнала "Вестник Европы" Владимиру Измайлову. Стихи были напечатаны без имени автора, но "привлекли внимание одного знатока, который видя произведения нового, неизвестного пера, уже носившие на себе печать опыта и зрелости, ломал себе голову, стараясь угадать тайну анонима..."

Когда постиг меня судьбины гнев,

С младенчества дух песен в нас горел,

Для всех чужой, как сирота бездомный,

И дивное волненье мы познали;

Под бурею главой поник я томной

С младенчества две музы к нам летали,

И ждал тебя, вещун пермесских дев,

И сладок был их лаской наш удел:

Но я любил уже рукоплесканья,

И ты пришел, сын лени вдохновенный,

О Дельвиг мой: твой голос пробудил

Ты, гордый, пел для муз и для души;

Сердечный жар, так долго усыпленный,

Свой дар, как жизнь, я тратил без вниманья,

И бодро я судьбу благословил.

Ты гений свой воспитывал в тиши. А. Пушкин. 1825

Антон Антонович Дельвиг

Именно к Дельвигу, зная о его "дружбе с Музой" обратился директор Лицея Егор Антонович Энгельгардт с просьбой написать прощальную песнь для выпуска.

Дельвиг просьбу исполнил. Написал гимн Лицея, который знали все, кому в разные годы довелось учиться в этом заведении:

Шесть лет промчалось как мечтанье,

В объятьях сладкой тишины.

И уж Отечества призванье

Гремит нам: шествуйте, сыны!

Простимся, братья! Руку в руку!

Обнимемся в последний раз!

Судьба на вечную разлуку,

Быть может, здесь сроднила нас!

Антон Антонович Дельвиг

Судьба на вечную разлуку, Быть может, здесь сроднила нас.

По выходе из Лицея Дельвиг был определен на службу в Министерство финансов. Но уже с сентября 1820 года он "по найму" поступил в Публичную библиотеку, под начало Ивана Андреевича Крылова, а 2 октября 1821 года был официально утвержден в должности помощника библиотекаря. Правда, Иван Андреевич много раз шутливо ворчал на помощника, предпочитавшего читать книги, а не заносить их в каталоги. Вскоре русское отделение Публичной библиотеки оказалось под угрозой хаоса. В 1823 году Дельвиг покинул свой пост. Он и потом служил чиновником самых различных ведомств, но душой неизменно был весь в своем альманахе "Северные цветы".

Не часто к нам слетает вдохновенье,

И краткий миг в душе оно горит;

Но этот миг любимец муз ценит,

Как мученик с землею разлученье

В друзьях обман, в любви разуверенье

И яд во всем, чем сердце дорожит,

Забыты им: восторженный пиит

Уж прочитал свое предназначенье,

И презренный, гонимый от людей,

Блуждающий один под небесами,

Он говорит с грядущими веками;

Он ставит честь превыше всех честей,

Он клевете мстит славою своей

И делится бессмертием с богами. А. Дельвиг. 1820

Антон Антонович Дельвиг

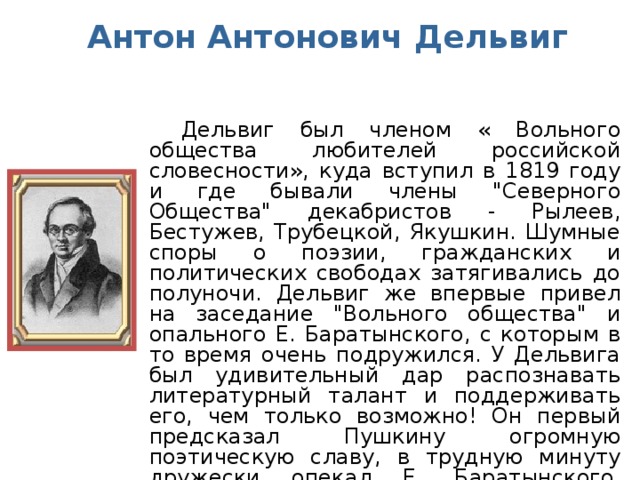

Дельвиг был членом « Вольного общества любителей российской словесности», куда вступил в 1819 году и где бывали члены "Северного Общества" декабристов - Рылеев, Бестужев, Трубецкой, Якушкин. Шумные споры о поэзии, гражданских и политических свободах затягивались до полуночи. Дельвиг же впервые привел на заседание "Вольного общества" и опального Е. Баратынского, с которым в то время очень подружился. У Дельвига был удивительный дар распознавать литературный талант и поддерживать его, чем только возможно! Он первый предсказал Пушкину огромную поэтическую славу, в трудную минуту дружески опекал Е. Баратынского, помогал Н. М. Языкову с печатанием стихов.

Антон Антонович Дельвиг

Соловей мой, соловей,

Голосистый соловей!

Ты куда, куда летишь,

Где всю ночку пропоешь?

Кто-то бедная, как я,

Ночь прослушает тебя,

Не смыкаючи очей,

Утопаючи в слезах?

Ты лети, мой соловей,

Хоть за тридевять земель,

Хоть за синие моря,

На чужие берега;

Побывай во всех странах,

В деревнях и в городах:

Не найти тебе нигде

Горемышнее меня.

У меня ли у младой

Дорог жемчуг на груди,

У меня ли у младой

Жар-колечко на руке,

У меня ли у младой

В сердце маленький дружок.

В день осенний на груди

Крупный жемчуг потускнел,

В зимню ночку на руке

Распаялося кольцо,

А как нынешней весной

Разлюбил меня милой.

А.Дельвиг.1825

В жанре народных песен Дельвиг значительно глубже отразил народный дух по сравнению с предшественниками. Некоторые из песен пользуются широкой популярностью («Соловей», музыка А.А. Алябьева, «Не осенний мелкий дождичек», музыка М.И. Глинки).

А. С. ПУШКИНУ (Из Малороссии)

А я ужель забыт тобою,

Мой брат по музе, мой Орест?

Или нельзя снестись мечтою

До тех обетованных мест,

Где я зовуся чернобривым,

Где девы, климатом счастливым

Воспитанные в простоте,

(Посмейся мне!) не уступают

Столичным дамам в красоте,

Где взоры их мне обещают

Одну веселую любовь,

Где для того лишь изменяют,

Чтобы пленить собою вновь?—

Как их винить?— Сама природа

Их баловница на полях;

Беспечных мотыльков свобода,

Разнообразие в цветах

И прелесть голубого свода,

В спокойных влитого водах…

Но в тряской, скачущей телеге,

Мой друг, приятно ли мечтать?

И только мысль: тебя обнять,

С тобой делить вино, мечтанья

И о былом воспоминанья —

Меня в ней может утешать.

А. Дельвиг. 1817

Антон Антонович Дельвиг

6 мая 1820 года Дельвиг проводил А. Пушкина в южную ссылку в Одессу, потом в Михайловское. И непрерывно писал ему, ободряя, утешая, веселя, рассказывая все свежие петербургские новости и новости семьи родителей Пушкина, с которыми он был дружен, расспрашивая о литературных планах. Многие из этих писем не сохранились, не дошли до нас.

В 1825 году Дельвиг женился на Софье Михайловне Салтыковой, и у него начались литературные вечера, на которые собирались друзья поэта.

Антон Антонович Дельвиг

В это же время он начинает свою издательскую деятельность:

- в 1825 – 1832 гг. вместе с О.М. Сомовым выпустил 8 книжек альманаха «Северные цветы»,

- в 1829 – 1830 гг. – 2 книжки альманаха «Подснежник»,

- а с 1830 г. предпринял издание «Литературной газеты», которое продолжалось и после его смерти.

Антон Антонович Дельвиг

14 января 1831 года Антона Дельвига не стало.

Лицейские друзья

А.С. Пушкина

Вильгельм Карлович

Кюхельбекер

Вильгельм Карлович Кюхельбекер — русский поэт, писатель и общественный деятель, декабрист, товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею.

Семья

Вильгельм Кюхельбекер родился 10 (21) июня в Петербурге, в семье обрусевших немцев-дворян.

Отец — статский советник Карл Кюхельбекер (28 декабря 1748 года — 6 марта 1809 года), саксонский дворянин, агроном, первый директор Павловска (1781—1789).

Мать — Юстина Яковлевна Ломен (Lohmen) (20 марта 1757 года — 26 марта 1841 года).

Младший брат — Михаил Карлович Кюхельбекер.

Образование

Лицей на рисунке XIX века.

Царскосельский лицей, современная фотография.

Лицей, литография, 1820-е гг.

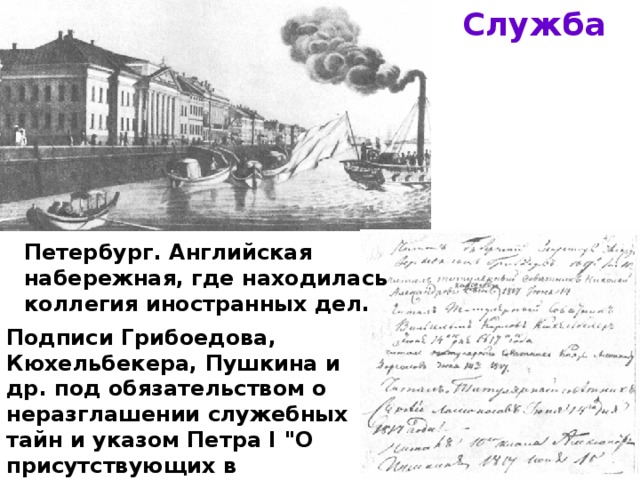

Служба

Петербург. Английская набережная, где находилась коллегия иностранных дел.

Подписи Грибоедова, Кюхельбекера, Пушкина и др. под обязательством о неразглашении служебных тайн и указом Петра I "О присутствующих в коллегии", данная в 1817 году при поступлении в коллегию иностранных дел.

Служба

Здание благородного пансиона

В отставке

После отставки год прожил в имении своей сестры в Смоленской губернии. 30 июля 1823 года переехал в Москву. Преподавал в Университетском пансионе, давал частные уроки. В апреле 1825 года переехал в Санкт-Петербург. Жил у своего брата Михаила Карловича, а с октября 1825 года у князя А. И. Одоевского.

Декабрист

Кюхельбекер и Рылеев на Сенатской площади.

Тюремное заключение

Крепость Корела – Кексгольмская крепость

Осужден по I разряду 10 июля 1826 года. Приговорен к каторжным работам сроком на 20 лет. 27 июля 1826 года переведен в Кексгольмскую крепость. 22 августа 1826 года срок каторги был сокращен до 15 лет.

30 апреля 1827 года переведён в Шлиссельбургскую крепость.

12 октября 1827 года по указу царя вместо Сибири отправлен в арестантские роты при Динабургской крепости. 15 апреля 1831 года отправлен в Ревель через Ригу. Из Ревеля 7 октября 1831 года отправлен в Свеаборг.

Развалины Северного форта Динабургской крепости.

Динабургская крепость.

Ссылка

По указу от 14 декабря 1835 года определён на поселение в заштатный город Баргузин Иркутской губернии (ныне село Баргузин Баргузинского района Бурятии).

В Баргузине

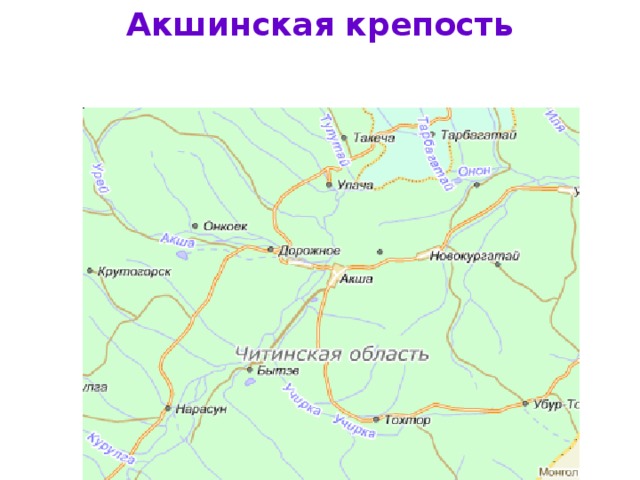

Акшинская крепость

Тобольск

Тобольск. Церковь Апостола Андрея Первозванного, в которой отпевали В. Кюхельбекера.

Память

В честь В. К. Кюхельбекера получила название железнодорожная станция Кюхельбекерская в посёлке Янчукан на Байкало-Амурской магистрали.

В Кургане был открыт дом – музей Кюхельбекера.

Литературная деятельность

С 1815 года Кюхельбекер публикует стихи в разных журналах, с 1823 года по 1825 год издает с Одоевским альманах «Мнемозина». В начале 20-х годов активно выступает против сентиментализма. Его перу принадлежат следующие сочинения: трагедия «Аргивяне» (1822—1825), «Смерть Байрона» (М. 1824), «Шекспировы духи» (1825), «Ижорский» (1825), отрывки из дневника и поэма «Вечный жид».

Горька судьба поэтов всех времён:

Тяжёле всех судьба казнит Россию

.................................

Бог дал огонь их сердцу, свет уму,

Да! Чувства в них восторженны и пылки,-

Что ж? их бросают в чёрную тюрьму,

Морят морозом безнадёжной с сылки...

В.Кюхельбекер

И.В. Малиновский

Лицейские друзья

А.С. Пушкина

Иван Васильевич Малиновский

Иван Малиновский был старшим сыном первого директора Лицея Василия Федоровича Малиновского. Он родился в 1796 году. Правда, в лицейских документах значится 1798 год.

Примерно летом 1811 года Василий Фёдорович Малиновский писал своему брату Павлу о том, что Ивану для поступления в Лицей пришлось с разрешения графа А. К. Разумовского уменьшить годы до тринадцати лет, так как в Лицей принимали мальчиков лишь с одиннадцати до четырнадцати лет.

Иван Васильевич Малиновский

Иван Малиновский получил первоначальное образование в Санкт-Петербургской губернской гимназии.

Еще до окончательного поступления в Лицей все воспитанники перезнакомились между собой и сошлись более или менее друг с другом, и в особенности с Иваном Малиновским, во время неоднократных их сборов на квартире директора Лицея, куда их собирали сначала для снятия мерки, потом для примеривания платья, белья, обуви и прочее.

Василий Федорович Малиновский

Иван Васильевич Малиновский

Профессор исторических наук И. Кайданов за время с 1 ноября 1812 года по 1 января 1814 года аттестует его таким образом: "Особенному своему прилежанию должен весьма хорошими успехами. Дарований очень хороших и в поведении благонравен".

Малиновский был живым и веселым юношей. Товарищи любили его. Вспыльчивый, задиристый, он был очень горяч. Прозвище "Казак" соответствовало его воинственному характеру. В "национальных песнях" воспитанники отмечали и его драчливость:

Сосед казак, Задав кулак, Другим еще грозится.

Иван Васильевич Малиновский

Малиновский был очень дружен с Пушкиным. В стихотворении "Пирующие студенты", написанном в 1814 году, поэт обращается к Малиновскому, "приятелю задушевному", в его словах слышится радость общения с весельчаком и шалуном Иваном Малиновским:

А ты повеса из повес, На шалости рожденный, Удалый хват, головорез, Приятель задушевный…

Иван Васильевич Малиновский

9 февраля 1812 года семью Ивана Малиновского постигло тяжелое горе. Умерла мать Софья Андреевна. За первым тяжелым ударом через два года последовал второй: 23 марта 1814 года скоропостижно умер отец, директор Лицея В.Ф. Малиновский.

Иван Васильевич Малиновский

За гробом со старшим сыном покойного, лицеистом Иваном Малиновским, шел Пушкин, для которого Малиновский был теперь ближе всех других приятелей и друзей.

Из семейных воспоминаний дочери Ивана Васильевича Малиновского, Софьи Ивановны Штакеншнейдер, известно, что "уже на кладбище (при погребении присутствовали пять воспитанников Лицея), когда опускали гроб в могилу для вечного упокоения, то Пушкин первый подошел к своему другу Ивану Малиновскому, чтобы его утешить в его горе, и здесь, перед незасыпанной еще могилой отца, они как бы поклялись в вечной дружбе".

Малиновский и его жена были погребены в Петербурге на Георгиевском кладбище. В 1962 году на надгробном памятнике была укреплена мемориальная доска.

Иван Васильевич Малиновский

Семья Малиновских жила в Царском Селе, в Певческом переулке, в небольшом двухэтажном доме, принадлежащем Лицею (ныне Лицейский переулок, 1/4). После смерти Малиновского его осиротевших детей взял к себе дед, Андрей Афанасьевич Самборский, живший вместе со своей старшей дочерью Анной Андреевной Самборской. В 1815 году дед умер.

Андрей Афанасьевич Самборский

Иван Васильевич Малиновский

Прощаясь с Лицеем, Иван Малиновский написал 8 июня 1817 года в альбом Е.А. Энгельгардту стихотворение, в котором благодарил директора за доброту.

Получив аттестат об окончании Лицея, Иван Малиновский поступил в лейб-гвардии Финляндский полк. В походах гвардейского корпуса Иван Малиновский сошелся с будущим декабристом А.Е. Розеном.

Андрей Евгеньевич Розен

Иван Васильевич Малиновский

26 марта 1825 года Иван Малиновский в чине полковника вышел в отставку по домашним обстоятельствам. Он переехал в Харьковскую губернию, в село Каменку, Изюмского уезда, унаследованное от деда А.А. Самборского. Имение было запущено и обременено долгами.

События 1825 года косвенно задели и Малиновского, хотя он не принимал никакого участия в заговоре. Когда несчастье обрушилось на семью декабриста Андрея Евгеньевича Розена, который был осужден на десять лет каторги в Читу, то Малиновский был в Петербурге. Он хлопотал и утешал сестру свою Анну Васильевну, которая незадолго до этого вышла замуж за барона Розена и имела маленького ребенка. В этот период Малиновский метался по Петербургу, пытаясь помочь попавшим в беду. Все, что было в силах, он сделал.

Анна Васильевна Розен

Иван Васильевич Малиновский

В 1830-х годах в течение нескольких лет И.В. Малиновский избирается предводителем дворянства Изюмского уезда.

Иван Васильевич Малиновский

В 1834 году Иван Малиновский женился на сестре своего лицейского товарища И.И. Пущина, Марии Ивановне.

После смерти жены в 1845 году Иван Малиновский женился на племяннице В.Д. Вольховского, Екатерине Федосеевне.

Иван Васильевич Малиновский

Умирающий Пушкин, по воспоминаниям секунданта его Данзаса, "глубоко вздохнув, сказал: "Как жаль, что нет здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать".

После окончания Лицея Пушкин почти не встречался с Малиновским. Однако в черновом варианте стихотворения "19 октября 1825 года" Пушкин вспоминает о лицейском друге и сожалеет, что вместе с Пущиным посетить опального поэта в Михайловское не приехал Малиновский.

Что ж я тебя не встретил тут же с ним, Ты, наш казак и пылкий и незлобный, Зачем и ты моей сени надгробной Не озарил присутствием своим? Мы вспомнили б, как Вакху приносили Безмолвную мы жертву в первый раз, Как мы впервой все трое полюбили, Наперсники, товарищи проказ...

Иван Васильевич Малиновский

В 1844 году И.В. Малиновский написал брошюру "О жизни генерал-майора Вольховского", которая была напечатана в Харькове. Эту брошюру он раздал всем, кто знал Вольховского.

Иван Васильевич Малиновский скончался 10 февраля 1873 года от воспаления легких. Был похоронен на кладбище в Каменке.

В.Д. Вольховский

К.К. Данзас

Лицейские друзья

А.С. Пушкина

Константин Карлович Данзас

Известно о Константине Карловиче Данзасе совсем немного. Даже в солидных источниках не упомянута дата его рождения, кроме года - 1801 (он был на два неполных года моложе Александра Пушкина) Нет почти и сведений о его родителях, известно только, что он происходил из старинного дворянского курляндского рода.

Начальное образование получил в Москве, в университетском благородном пансионе. По ходатайству влиятельной знакомой отца, графини Софьи Васильевны Строгановой, был принят в Лицей. Вступительный экзамен Данзас сдал отлично, но впоследствии своей репутации прилежного ученика не поддержал.

Константин Карлович Данзас

Профессор русской и латинской словесности Н. Кошанский аттестовал его так: "Константин Данзас, кажется, мало имеет способностей, или они переменчивы; он не может идти ровным шагом, прилежание его зависит совершенно от глаз надзирателей; он не имеет ни столько соревнования, чтобы сравниться с другими, ни столько рассудительности, чтобы чувствовать пользу, почему успехи его малы и слабы".

Гувернер М. Пилецкий высказался несколько мягче: "Нельзя сказать, чтобы не имел способностей, но свойственная ему мешковатость, вялость, неловкость, а при том, и ленивость делают их бесплодными".

Н. Кошанский

Константин Карлович Данзас

Рыжеволосый, большой, неуклюжий, с вечно вздернутыми бровями, натыкающийся на все углы, Данзас носил в Лицее прозвище "Медведь" и оправдывал это обычным будничным равнодушием ко всему, что происходило вокруг. Забивался в какой-нибудь уголок и мечтал о чем-то своем. Но когда его задирали, он вскакивал, взъерошенный, с горящими глазами и отвечал на злые шутки "сердитым окриком или кулачной расправой. И убедить его в том, что он - не прав - было невозможно!"

Впрочем, "лицейский медведь" за друзей стоял горою, делился с ними последним, неровности характера постепенно сглаживались в результате трудов наставников и преподавателей, хотя он по-прежнему замыкал список лицеистов по успеваемости.

Лицейский рисунок К. Данзаса

Константин Карлович Данзас

Во всяком случае, когда директору Лицея было доложено профессором Н. Кошанским о том, что лицеисты выпустили журнал "Лицейский Мудрец" (1815-1816 гг.) и в числе его "типографщиков" числится Данзас, Егор Александрович не удивился, только заметил с улыбкой: "Как ни странно, в нем довольно много склонности к искусству".

Данзас, переписывая своим красивейшим каллиграфическим почерком стихи и статьи, представляемые "авторами" в журнал, почти полностью сам отвечал за подбор материалов в журнале и за их литературно-художественные достоинства. Сохранилось несколько книг - альбомов с надписью: "Лицейский Мудрец 1816 г." В конце каждого номера журнала раскрашенные рисунки А. Илличевского, представляющие то воспитанников, то наставников в разных сценах. Шутливые надписи "Отпечатано в типографии Данзаса" и "Печатать дозволяется. Цензор Барон Дельвиг" завершали усердно-кропотливый рукописный труд воспитанников.

Рисунок

А. Илличевского

Константин Карлович Данзас

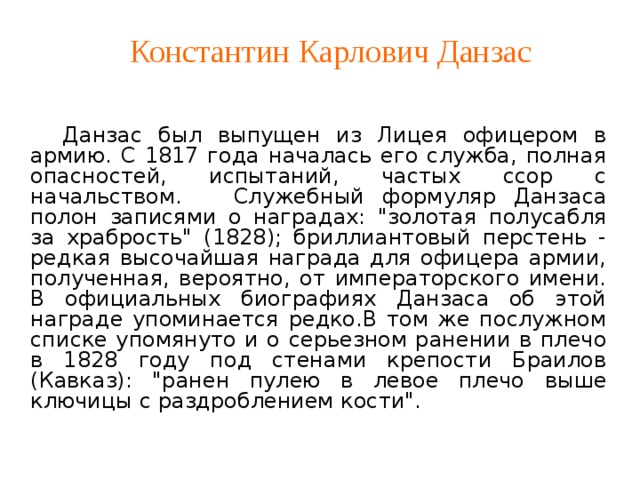

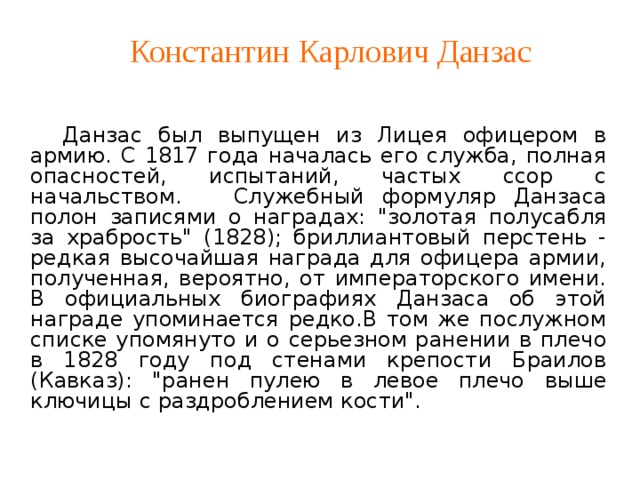

Данзас был выпущен из Лицея офицером в армию. С 1817 года началась его служба, полная опасностей, испытаний, частых ссор с начальством. Служебный формуляр Данзаса полон записями о наградах: "золотая полусабля за храбрость" (1828); бриллиантовый перстень - редкая высочайшая награда для офицера армии, полученная, вероятно, от императорского имени. В официальных биографиях Данзаса об этой награде упоминается редко.В том же послужном списке упомянуто и о серьезном ранении в плечо в 1828 году под стенами крепости Браилов (Кавказ): "ранен пулею в левое плечо выше ключицы с раздроблением кости".

Константин Карлович Данзас

Это ранение давало о себе знать и в Петербурге, в 1836-37 годах. Данзас носил левую руку на перевязи, а досужие сплетники после дуэли уверяли, что он был ранен Дантесом.

Ни обилие наград, ни простреленное плечо, ни даже контузия в ноге не могли уволить храбрейшего, беззаветно преданного армии и солдатам, офицера от военной службы. Ему не раз предлагали теплые и хлебные места при штабах, но он неизменно отказывался, заранее зная, что не поладит с начальством. Кочевая жизнь была ему больше по душе.

Константин Карлович Данзас

Она же завела его в 1820 г в Кишинев, где он повстречался с Пушкиным. Встречались они и на праздновании Лицейских годовщин - трижды. Последний раз эта встреча произошла 19 октября 1836 года. Подполковник Данзас находился в Петербурге в ожидании нового назначения.

Константин Карлович Данзас

Данзас говорил, что случайно повстречал Пушкина 27 января 1837 года на улице, вместе с ним пошел в кондитерскую Вольфа, потом во французское посольство, где произошел разговор Пушкина с Д'Аршиаком - секундантом Дантеса. Пушкин представил Данзаса, как своего секунданта. Отказаться от участия в поединке было по всем представлениям - немыслимо!.. А в пять часов пополудни, после последних приготовлений к дуэли - покупки оружия в магазине Куракина – отправился вместе с остальными прямиком на Черную речку, к Комендантской даче, везя с собою лист бумаги, на котором были записаны условия поединка. То же самое утверждали, помня предсмертный наказ поэта, Вяземский и Жуковский, Плетнев и А.И. Тургенев. Следственной комиссии пришлось поверить им на слово. Суровый приговор был вынесен Данзасу, главным образом, за недонесение о дуэли властям.

Кондитерская Вольфа

Константин Карлович Данзас

После гибели друга, после самых мучительных, тяжелых дней в жизни, Константин Карлович не боялся уже ничего: ни петли, на шею, ни вражеской пули, ни разжалования в рядовые! Он был рад тому, что в последние дни Пушкина мог находиться при нем, облегчать его страдания и страдания Натальи Николаевны, которой он первым принес ужасную весть. Ее, впавшую в отчаянье, друзьям порой приходилось силой уводить от умирающего... И часто это делал именно Данзас. Не случайно, больная Наталья Николаевна в первые же дни после смерти мужа написала прошение императору о дозволении Данзасу препроводить тело друга до места последнего успокоения и не наказывать его слишком строго. В первом Данзасу было отказано - император не пожелал нарушить закон, карающий дуэлянтов.

19 мая 1837 года инженерный подполковник К.К. Данзас был освобожден из Петропавловской крепости.

Константин Карлович Данзас

Данзас был истинно человеком чести. Только ему доверил Пушкин список долгов, которые подлежало заплатить немедленно, и попросил сжечь некоторые бумаги. И по прошествии многих лет Данзас не перечислил, какие именно. Тайна была сохранена. Софья Николаевна Карамзина называла П. Вяземского, В.А. Жуковского и К.К. Данзаса, "тремя ангелами-хранителями" поэта, облегчившими его последние минуты.

Посмертная маска А.С. Пушкина

Константин Карлович Данзас

Выйдя из-под ареста, Данзас некоторое время прослужил в Санкт-Петербургской инженерной команде, потом опять не поладил с начальством и был отправлен по его личной просьбе на Кавказ командовать Тенгинским полком, где служил М.Ю. Лермонтов.

В 1839 году К.К. Данзас был назначен помощником генерала Николая Николаевича Раевского, возводившего форты Черноморской береговой линии.

Н.Н. Раевский

Константин Карлович Данзас

В отставку Константин Карлович вышел с чином генерал-майора в начале 1850-х. Он не нажил ни гроша, у него не было ничего, кроме пенсии генерала. Собственной семьи он так и не создал.

С ростом всенародной славы Пушкина Константин Карлович все мучительнее и острее ощущал свою роль в роковом поединке. В конце концов ему трудно стало говорить о чем-либо, кроме дуэли, он был склонен обвинять себя в том, что не сумел сохранить другу жизнь!

Прежде веселый, остроумный, обладающий, по отзывам современников, "истинно французским складом ума", со временем Данзас превратился в грустного, нервного, подавленного человека. Он трепетно собирал и хранил экспонаты своего маленького Пушкинского музея. Особенно берег кольцо с бирюзой, которое, умирая, Пушкин снял со своей руки и отдал ему.

По поверью, это был талисман от насильственной смерти.

Константин Карлович Данзас

Скончался генерал-майор Константин Карлович Данзас 3 февраля 1870 года, в совершенном одиночестве в Петербурге и был похоронен на казенный счет на католическом кладбище Выборгской стороны. В 1936 году его прах был перенесен в Александро-Невскую лавру.