Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение "Новочуртахская СОШ№1".

Конкурс исследовательских работ

«Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет! …» (Ф.И. Тютчев) .

Исследовательская работа .

Лицейское братство в жизни и творчестве А.С.Пушкина.

Тема: «Друзья мои! Прекрасен наш союз!..»

Выполнил: ученик 9 класса

Кадыров Исраил.

Руководитель:

учитель русского языка и литературы

Кушиева С.Н.

2017-2018г

Цель моей исследовательской работы:

выяснить, какую роль сыграли лицейские годы жизни Пушкина в становлении его как личности

Для решения этой цели я ставлю перед собой следующие задачи:

Познакомиться с историей возникновения Лицея

Изучить жизнь и деятельность А.Пушкина, связанную с лицейским периодом

Обобщить, о чём писал молодой начинающий поэт, что его вдохновляло.

Содержание.

1.Вступление.

2. О Царском селе.

3. Лицей в жизни А. Пушкина.

4. Деятельность начинающего поэта.

5. Заключение.

6. Список литературы.

1. Вступление.

В девятом классе наиболее интересными для меня стали уроки, посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина. Поэтому, когда нам предложили сделать проекты об этом поэте, я решил выбрать тему «Лицейское братство в жизни и творчестве А.С.Пушкина». Свой проект я назвала «Друзья мои! Прекрасен наш союз!...». Именно в Лицее Пушкин нашел друзей, с которыми он был связан всю свою жизнь. Мне кажется, тема моего проекта достаточно актуальна, так как каждый человек мечтает найти себе друга на всю жизнь. Ведь с другом всегда можно поделиться какими-то проблемами или радостями, попросить о помощи.

Проблемный вопрос моей работы подсказал мне сам Пушкин. В стихотворении «19 октября» поэт восклицал: «Друзья мои! Прекрасен наш союз!..» Я попытался выяснить, почему для Пушкина лицейский период его жизни стал самым светлым, самым запоминающимся. Исследуя литературу о Пушкине, знакомясь с его творчеством, я старался понять, как менялось отношение Пушкина к дружбе, почему он так дорожил своими товарищами, называя круг лицейских друзей «лицейским братством»

2. О Царском Селе.

Царскосельский холм в петровское время возвышался над унылой тогда равниной, болотистой, мало возделанной, Холм казался в этом окружении островом. Слово «саари», от которого произошло название Сарское Село, означает остров. Пушкин, желая придать особенную торжественность своему стиху, употребил это архаическое название: Отечество нам Сарское Село.

Этот дворец был построен по плану зодчего Растрелли для императрицы Елизаветы в 50-х годах XVIII века. Царскосельский дворец был резиденцией царя. Каждая пядь колоссального дворца должна была свидетельствовать о мощи и обширности дворянской монархии. Назначение дворца сказалось и на его внутреннем устройстве. Здесь не было ни спален, ни столовых. Цари наезжали сюда, и дворец на короткое время оживал. Дворец и парк были слиты в единое художественное целое.

Первым поэтом, воспевшим Царское Село, был Ломоносов. Он посвятил новой резиденции две надписи: «На новое строение Сарского Села» (1757 г.) и «На Сарское Село» (1764 г.). Восхищенный грандиозным строительством Растрелли, он писал:

На двух площадках, справа и слева замыкающие широкую лестницу, стоят две гигантские статуи Геракла и Флоры—олицетворение стихийных сил.

Перед входом в храм стояли бюсты Александра Македонского и Ромы (богини Рима) в шлеме, украшенном изображением волчицы, кормящей Ромула и Рема; тут же в углу, обращенном к озеру, — бюст Минервы.

На террасе, устроенной по проекту Камерона и непосредственно окружающей храм, возле колонн— многочисленные бюсты богов, героев и великих мужей древности. Среди них—гениальный ученый и поэт Ломоносов. Его единственного из русских современников Екатерина II сочла возможным включить в свой Пантеон.

Таков был облик екатерининского Царского Села.

Все это должно было воспитать в лицеистах патриотические чувства. Молодежь, отзывчивая на всё героическое, отдавалась во власть места, возбуждавшего в ней национальную гордость. Пятнадцатилетний Пушкин писал: «Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет».

Так Пушкин, несмотря на свое увлечение царскосельскими «пленительными сенями», смог понять существо того, что скрывалось за тем блеском и великолепием, которое окружало его в Царcком Селе в течение шести лет, проведенных в Лицее. Особенности этого места сыграли немалую роль в творчестве поэта. Один из современников Пушкина назвал Царское Село «пантеоном российской славы».

Глава 3 . Лицей в жизни Пушкина.

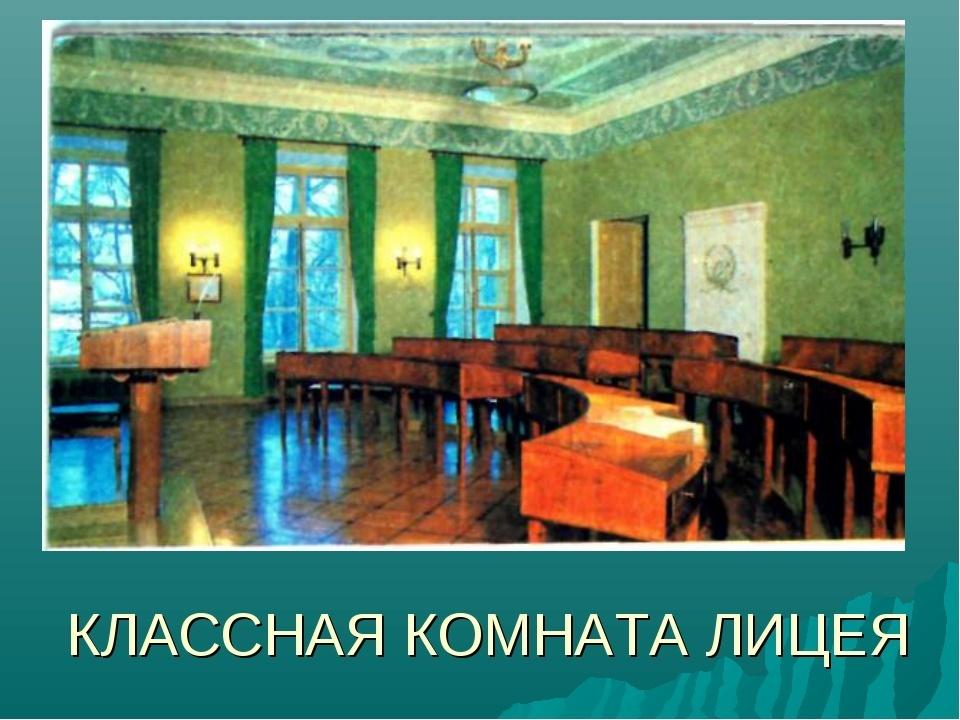

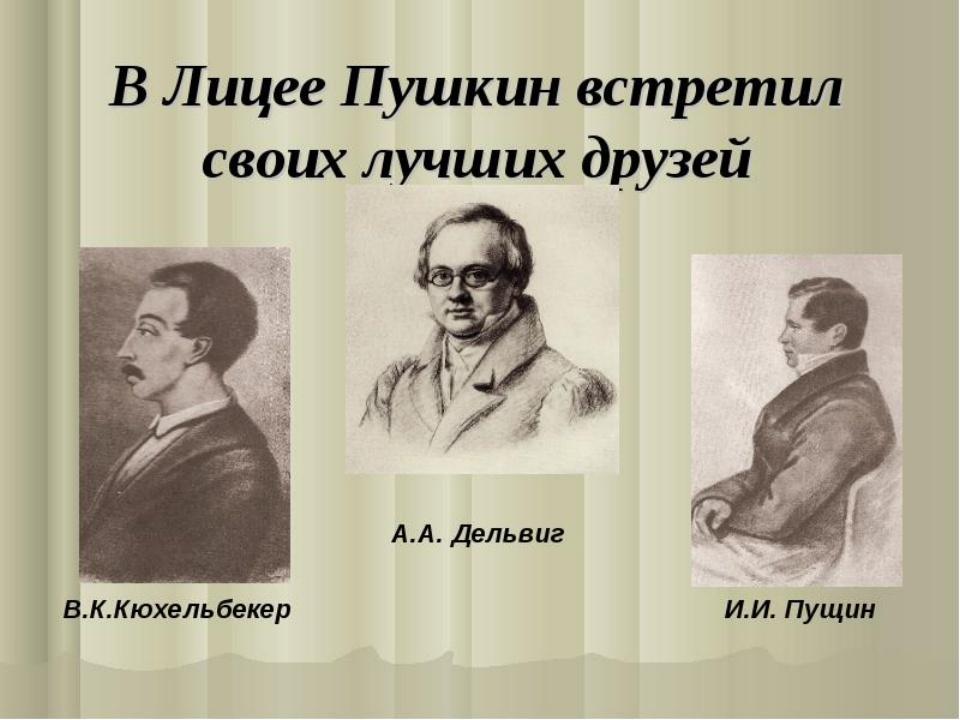

В течение 6 лет мальчики практически безвыездно жили в Лицее. Естественно, что между ними возникло нерушимое чувство товарищества.

Говоря о прилежании А.Пушкина. о его успехах в учёбе, следует отметить, что в чистописании его отмечали как способного и прилежного. В рисовании – отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен. В фехтовании – довольно хорошо. Во французском - успехи постоянные, 2-й ученик (после Горчакова). В русском и латинском – более понятливости и вкуса, чем прилежания. В немецком не успевает. В математике очень ленив, успехи посредственны. По нравственной части – мало постоянства и твёрдости, словоохотен, остроумен, вспыльчив и легкомысленен.

Вот некоторые отзывы педагогов о Пушкине.

1. Он проницателен и даже умен. Крайне прилежен, и его приметные успехи столь же плод его рассудка, сколь и его счастливой памяти, которые определяют ему место среди первых в классе по французскому языку.

Рапорт проф. французской словесности Д. И. де Будри.

Ноябрь — декабрь 1811.

2. Дарований очень хороших, довольно прилежен, успехов очень хороших.

Из «Ведомости...», составленной проф. историч. наук

И. К. Кайдановым. 1 марта 1812.

3. Ветрен и легкомыслен, искусен в французском языке и рисовании,

В. Ф. Малиновский. Март 1812

4. С огорчением вижу, что этот ученик, одаренный в высшей степени проницательностью и памятью, упорствует в равнодушии к моему предмету.

Рапорт Ф. М. Гауеншилъда. 19 ноября 1812.

5. Мало постоянства и твердости в его нраве, слово-охотен, остроумен, приметно в нем и добродушие, но вспыльчив с гневом, легкомыслен.

М. С. Пилецкий-Урбанович. Ноябрь —декабрь 1812

Следует сказать, что Пушкин был настоящим питомцем Лицея. Его энциклопедическая образованность общеизвестна.

Глава 4. Деятельность начинающего поэта.

Способности Пушкина быстро развернулись в лицее: он читал чрезвычайно много и все прочитанное прекрасно помнил, но больше всего интересовался он французской и русской словесностью и историей. Он был одним из самых усердных сотрудников в рукописных лицейских журналах и одним из деятельных членов кружка лицейских новеллистов и поэтов, которые, собираясь по вечерам, экспромтом сочиняли повести и стихи. Среди лицеистов проводились поэтические соревнования, где Пушкин долгое время одерживал первенство.

Мы все помним картину И.Е. Репина: «Пушкин на лицейском экзамене». Небольшой актовый зал заполнен парадной, празднично настроенной публикой. Это были родители, знакомые, близкие, приглашенные сюда по особым билетам присутствовать при небольшом зрелище: лицеисты, ученики самого аристократического в те времена учебного заведения, держат переходные экзамены. Курчавый подросток, А.Пушкин, с высоко поднятой рукой восторженно и самозабвенно декламирует сочиненные им на торжественный случай стихи.

Интересно вспомнить, как было описано это понятное в жизни юного Пушкина событие одним из ближайших его друзей – И.И. Пущиным.

«…Державин державным своим благословением увенчал юного нашего поэта. Мы все, друзья-товарищи его, гордились этим торжеством. Пушкин тогда читал свои «Воспоминания в Царском Селе». В этих великолепных стихах затронуто все живое для русского сердца. Читал Пушкин с необыкновенным одушевлением. Слушая знакомые стихи, мороз по коже пробегал у меня. Когда же патриарх наших певцов, в восторге, со слезами на глазах, бросился целовать поэта и осенил его курчавую голову, - под каким – то неведомым влиянием, благоговейно молчали. Хотели сами обнять нашего певца, - его уже не было, он убежал».

С этого времени он приобретает известность и за стенами лицея, что заставило смотреть на него иными глазами и его самолюбивых родителей, только что переселившихся в Петербург на постоянное жительство. Шестнадцатилетний лицеист отдался поэзии. Известные светские поэты шлют ему свои стихи и комплименты, и он отвечает им, как равный.

Сколько приятных воспоминаний будет у Пушкина связанно с лицеем и со своими товарищами.

Дружба занимала большое место в его жизни. Это высокое чувство пронес он через всю жизнь. И сколько задушевных стихов было написано им, чтобы прославить крепкую, неизменную дружбу!

Всю жизнь лицеисты отмечали свой праздник – день открытия Лицея, девятнадцатое октября. Пушкин посвятил этим годам не мало стихотворений. Все это наполняло душу Пушкина светлым, радостным чувством, которое не угасало и через годы. Вспоминая свою лицейскую юность, он писал:

Друзья мои! Прекрасен наш союз!

Он, как душа, неразделим и вечен –

Неколебим, свободен и беспечен

Срастался он под сенью дружных муз.

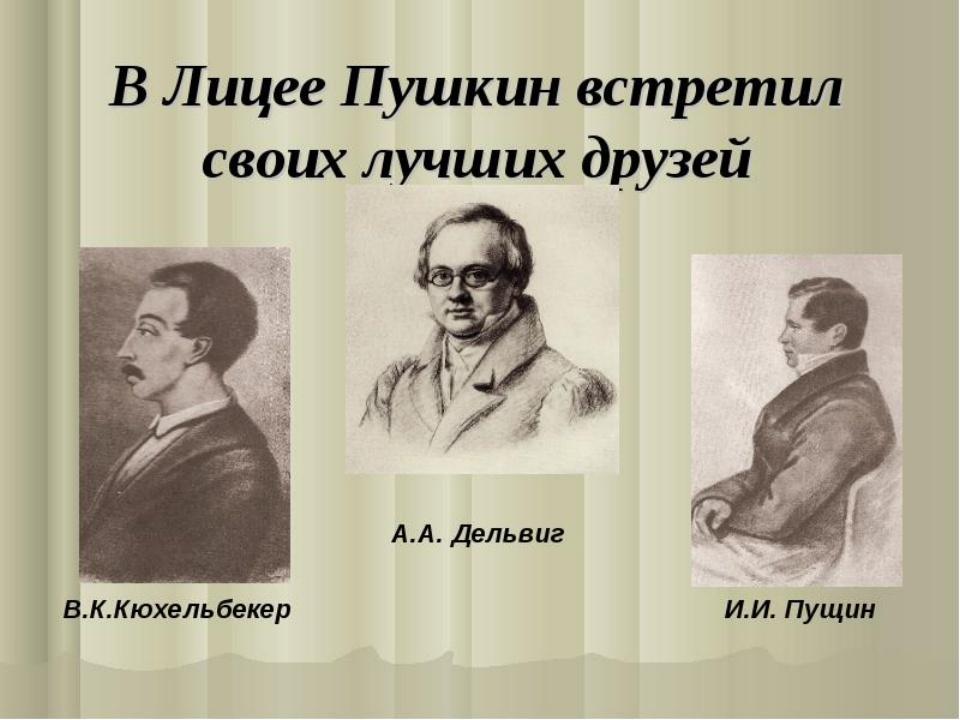

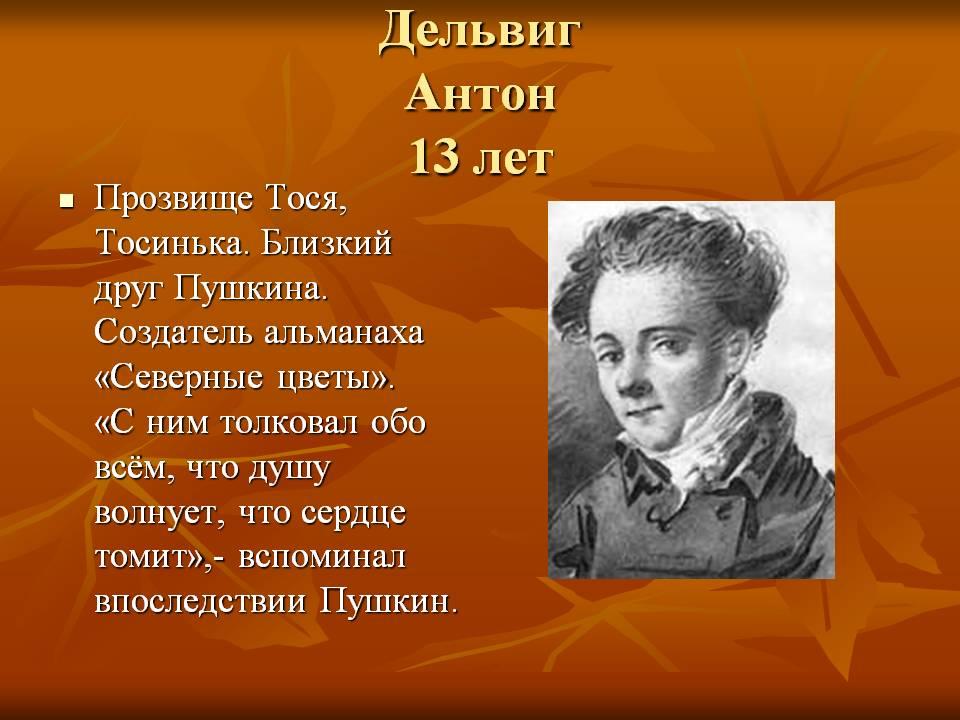

Антона Дельвига с Пушкиным всегда связывала нежнейшая дружба. Дельвиг навещал Александра Сергеевича в Михайловском. Пушкин писал после смерти товарища: «Никто не был мне ближе Дельвига. Из всех друзей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели». В Лицее он славился своею ленью. Результат был налицо: в списке выпускников Дельвиг занимал третье место от конца. Правда, и Пушкин недалеко ушел от друга: у него было четвертое место от конца.

Но вот лицейская пора миновала. Лицеисты, пропев на выпускном акте сочиненную Дельвигом кантату “Шесть лет промчалось, как мечтанье”, были выпущены в жизнь. Кто в моряки, кто в военные, кто в чиновники, а Дельвиг, как и Пушкин, ... в литературу. Дельвиг работал в библиотеке, писал стихи. Дом его, когда он женился, стал литературным центром Петербурга. Там бывали Пушкин, Крылов, Жуковский, композитор Глинка, позднее Гоголь.

С Пушкиным Дельвига всегда связывала нежнейшая дружба. По единогласному утверждению друзей, Пушкин никого так не любил, как Дельвига. Да и сам Пушкин писал после смерта Дельвига:“Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из всех связей детства он один оставался на виду - около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели”.

В апреле 1825 года Дельвиг навестил ссыльного Пушкина в Михайловском. Какой это был замечательный год для Пушкина! В январе к нему приехал Пущин, а в апреле Дельвиг.

За посещение опального поэта Дельвиг был строго наказан: он лишился своего места в библиотеке. Теперь его основным и единственным занятием стала литература. Дельвиг ушел из жизни внезапно и трагически. Как сказал его лицейский друг поэт Кюхельбекер, смерть Дельвига — смерть от тоски и грусти. Неожиданная смерть Дельвига потрясла Пушкина. Он писал: “Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная...”

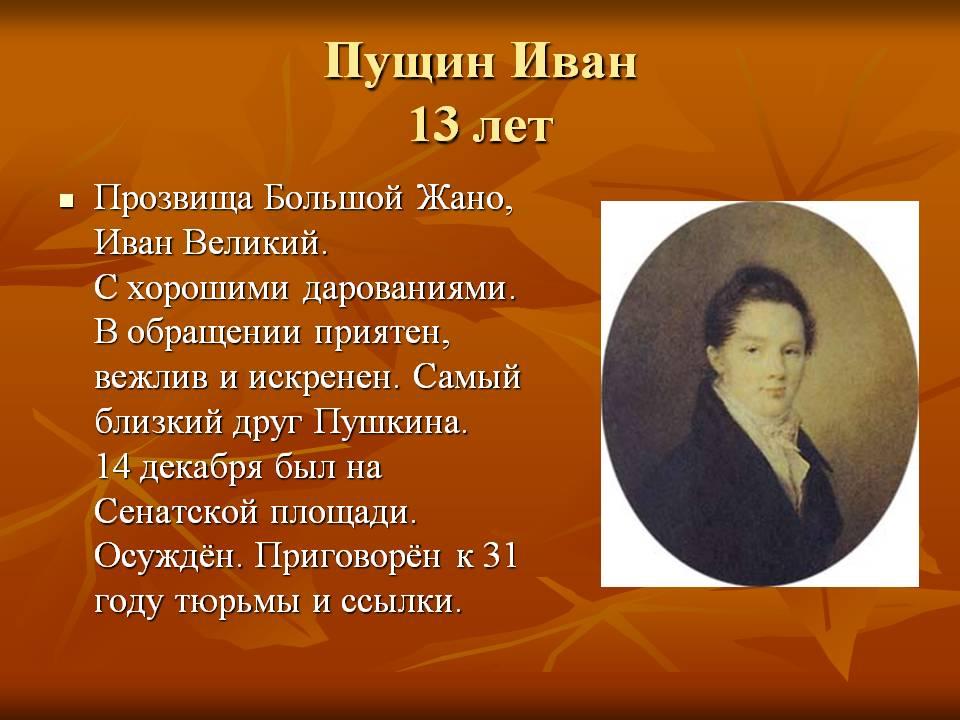

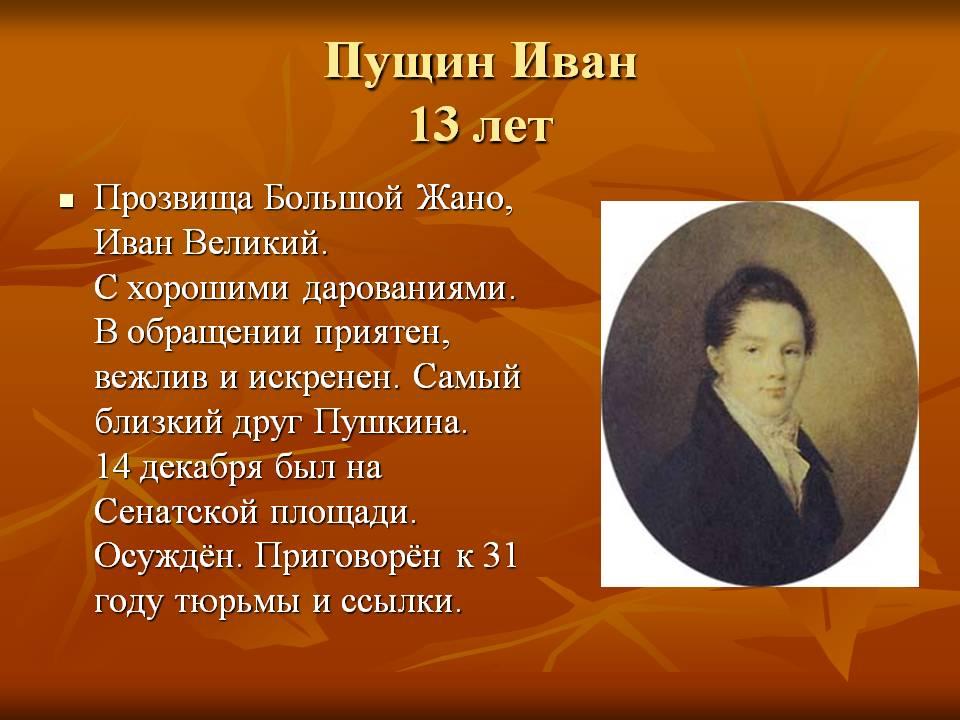

Они подружились сразу, эти два мальчика с похожими фамилиями: Пушкин и Пущин. Свою дружбу “с первого взгляда” они пронесли через всю жизнь.

Похожи у них были, однако, только фамилии, а сами они... Пущин для лицеистов — олицетворение ума, совести, справедливости и благородства. Это общий любимец. Пушкин, большой озорник и насмешник, нравился далеко не всем. Он любил задирать товарищей, а потом сам мучился от размолвок с ними. И Пущин помогал Пушкину найти выход из положения.

После выпуска из Лицея их дружба осталась, а дороги разошлись. Пушкина за вольнолюбивые стихи отправляют в ссылку: сначала на юг России, а потом в псковское имение родителей — в Михайловское. Пущин живет то в Москве, то в Петербурге. Он становится активным членом тайного революционного общества, будущим декабристом.

В январе 1825 года, к ужасу родных и знакомых, Пущин отправляется навестить Пушкина: встреча с опальным поэтом была опасна. Но Пущин как будто чувствовал, что это последняя возможность навестить друга.

В их распоряжении был только один день. Но какой это был день! Пушкин радовался свиданию и беспрестанно повторял, что ему все не верится, что они вместе. Они болтали, хохотали, шутили, а Пущин все думал, вовлечь ли Пушкина в тайное общество. И не сделал этого: видно, решил сохранить великого поэта для России.

Наступило 14 декабря 1825 года. В Петербурге на Сенатской площади подавлено восстание. Его участники покинули площадь. Пущин был одним из последних.

17 декабря Пущина арестовали. На допросах он держался мужественно и с достоинством. Он никого не выдавал и, кого только мог, выгораживал, за что и был отнесен к первому разряду особо опасных государственных преступников. Это означало — смертная казнь отсечением головы. Через несколько дней смертная казнь была заменена 20 годами тюрьмы и каторги, а затем вечным поселением в Сибирь. Именно ему посвящено самое знаменитое пушкинское послание.

Тюрьма и каторга не сломили Пущина: вернувшись из ссылки через 31 год, он был таким же бодрым, жизнерадостным, несгибаемым.

.

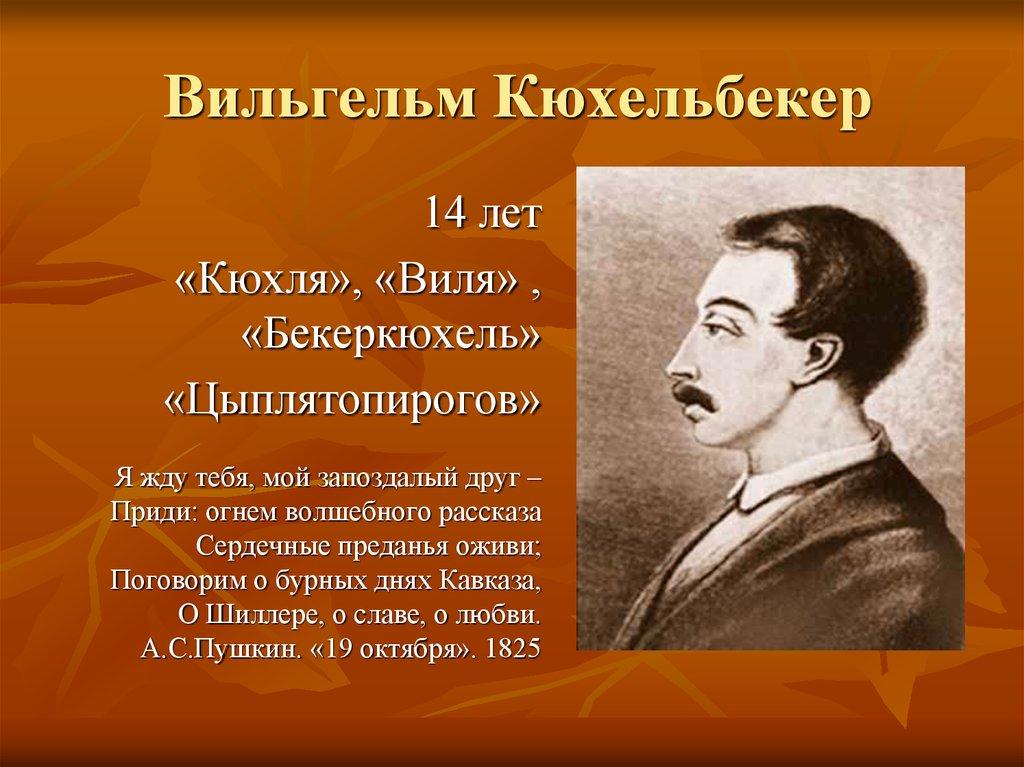

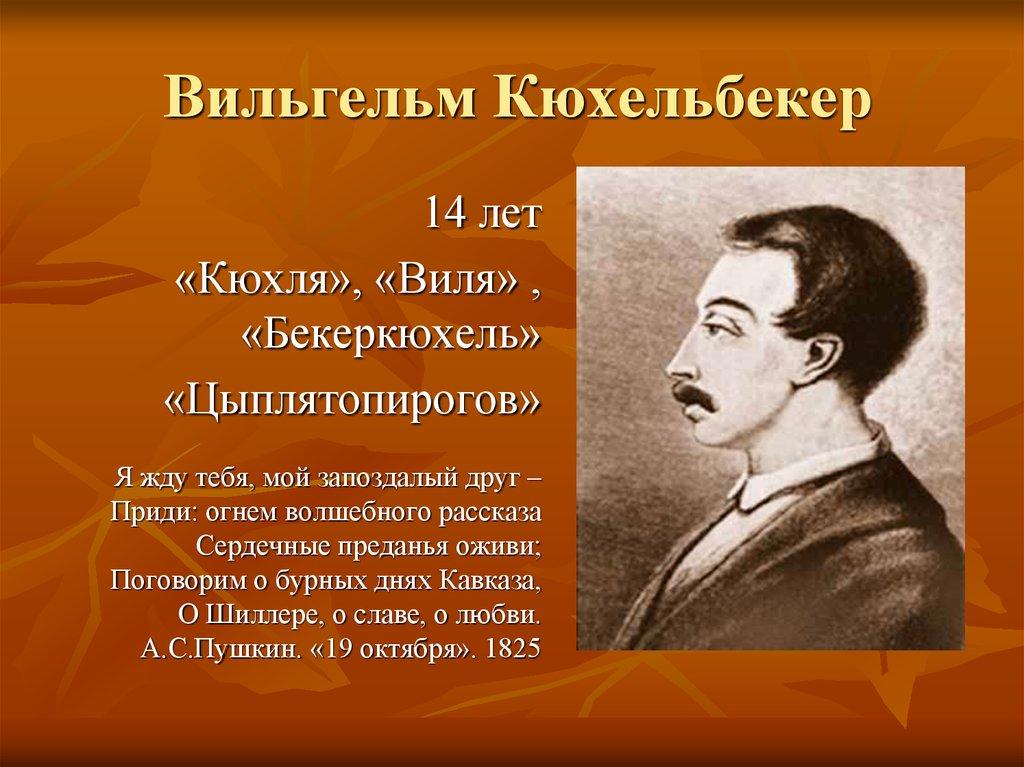

Весь он, как казалось лицеистам, был какой-то смешной: длинный, тощий, извивающийся, с глазами на выкате. И фамилия у него была слишком длинная. Это обстоятельство, правда, недолго смущало лицеистов: они ее укоротили. Так появился Кюхля.

Кюхля был вспыльчив, самолюбив и обидчив. Когда его обижали, он терял над собой всякий контроль. Все это превратило его в мишень для насмешек и эпиграмм, иногда обидных и даже злобных. Пушкин тоже вначале подсмеивался над Виленькой, но довольно скоро разглядел в нем те качества, которые никак не вызывали насмешек. Кюхля всегда прекрасно учился (он окончил Лицей с серебряной меда лью), читал и знал гораздо больше своих товарищей. Пушкин называл Кюхельбекера “живым лексиконом и вдохновенным комментарием”. В Лицее Кюхельбекер стал писать стихи.

Когда над Пушкиным нависла угроза ссылки, Кюхельбекер немедленно стал на его защиту: он публично прочитал написанное им стихотворение “Поэты”, где прославлял Пушкина. На Кюхельбекера тут же написали донос. Теперь тучи нависли над обоими поэтами. Выручил Кюхлю третий поэт — Дельвиг. Ему в это время предложили место секретаря при богатом вельможе, который отправлялся за границу. Дельвиг отказался от этого места в пользу Кюхельбекера.

За несколько дней до декабрьского восстания Кюхельбекера в Петербурге приняли в тайное общество.

14 декабря Кюхельбекер находился на Сенатской площади. Он был полон решимости; командовал солдатами, которые его не слушали, размахивал саблей и, наконец, целился из пистолета в брата царя, великого князя Михаила, и еще в одного генерала, но в обоих случаях пистолет дал осечку. Все это послужило поводом, чтобы признать Кюхельбекера особо опасным преступником и приговорить к смертной казни. Ему, как и Пущину, казнь была заменена тюрьмой, ссылкой и пожизненным поселением в Сибири. Но в отличие от Пущина, в ссылку он попал нескоро: 10 лет томился в разных крепостях. Возможно, это было связано с его побегом.

Пушкин никогда не забывал друга: несмотря на риск (он сам находился под надзором тайной полиции), посылал ему через родных книги, письма и всеми правдами и неправдами старался опубликовать произведения Кюхельбекера. Хотя бы под псевдонимом или анонимно. В этом Пушкину помогал Дельвиг. Некоторые произведения Кюхельбекера им удалось напечатать.

Годы заточения окончились. Началась ссылка, но Кюхельбекер никак не мог к ней приспособиться. Он неудачно женился, к тому же был нищ, неумел, болен и начинал слепнуть. Жизнь его была бы совершенно беспросветной, если бы не поэзия, которую он, по его словам, не променял бы на богатство, славу и даже свободу.

Умер Кюхельбекер в Сибири в 1846 году совершенно слепым, проведя 20 лет в тюрьме и ссылке.

Пожалуй, из всех друзей Пушкина у него была самая трагическая судьба.

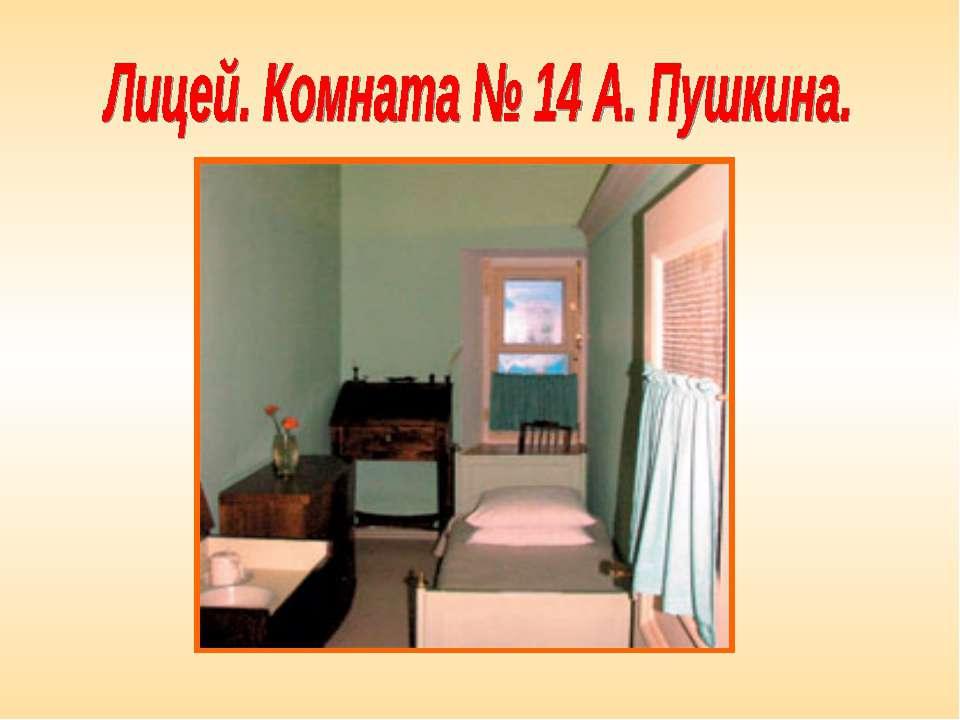

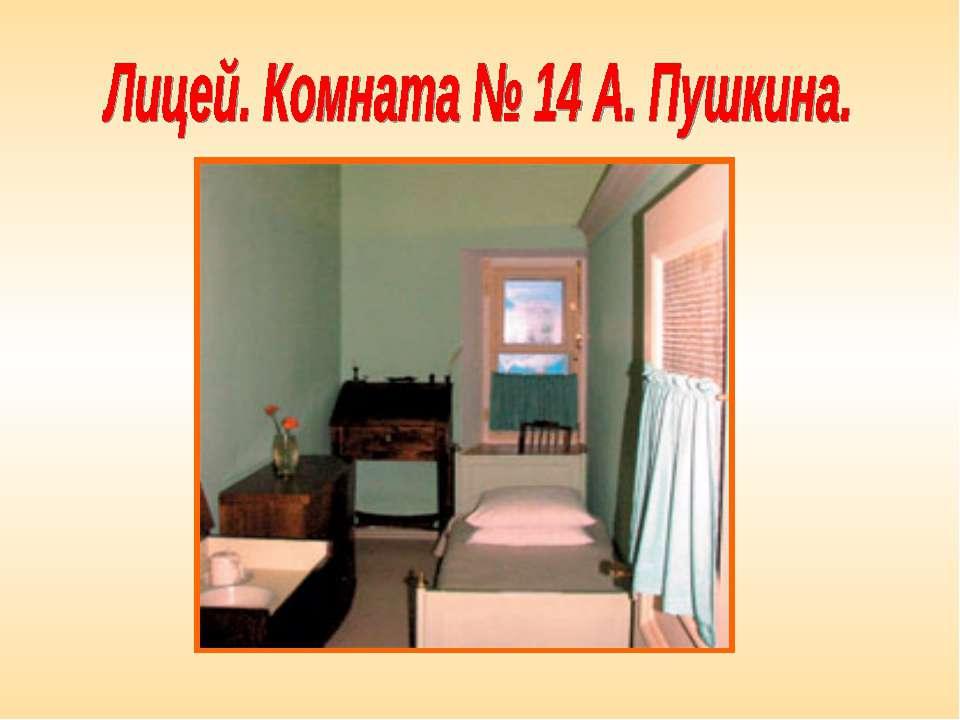

Летом 1817 года восемнадцатилетним юношей Пушкин окончил Лицей. Наступили грустные дни расставания с тихим городком и тенистыми парками, где прошли его школьные годы. Прощай, скромная комнатка №14 на четвертом этаже, где он готовился к классным занятиям, писал стихи, перед сном разговаривал через тонкую перегородку с другом Пущиным! Прощайте, липовые аллеи, сияющее озеро с белыми лебедями, уединенные дорожки в зарослях жимолости и сирени, где так было хорошо мечтать над страницами книги и думать о будущем!..

Впереди была жизнь, манившая к себе юные сердца, свобода от докучных правил Лицея, от строгого начальства и скучноватых лекций. И все-таки жалко было расставаться с привычными классами, с любимыми учителями, с товарищами по школьной скамье – с Дельвигом, с Пущиным, с Кюхельбекером. Особенно тягостной была для Пушкина разлука с друзьями. Дружба занимала большое место в его жизни. Это высокое чувство пронес он через всю жизнь. И сколько задушевных стихов было написано им, чтобы прославить крепкую, неизменную дружбу!

5. Заключение.

За долгие шесть лет Лицей сумел многое вложить в Александра его ум и сердце. Здесь из курчавого мальчика вырос поэт Пушкин. Отсюда он вынес свой светлый и ясный взгляд на мир и людей. Лицей подарил ему красоту мира, любовь к Родине, к друзьям, с некоторыми из них соединив его навсегда. Сам Пушкин указывает на три основные темы своих лицейских стихов: «слава нашей старины», «детские веселья», «сердца трепетные сны».

Как уже было написано ранее, Пушкин и его друзья всю жизнь отмечали праздник, посвященный дню открытия Лицея. Но и после окончания учебы в Царскосельском Лицее А.С. Пушкин продолжал помнить и любить 19-е ноября.

Каждый год бывшие лицеисты собирались вместе, чтобы вспомнить молодые годы, поговорить о настоящем и, конечно, послушать новые стихи, сочиненные Александром. Впоследствии А.С. Пушкиным было написано множество стихов, посвященных этой знаменательной дате. Я думаю, что самым знаменитым из них по праву можно считать стихотворение 19 ноября:

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день, как будто поневоле,

И скроется за край окружных гор.

В нем А.С. Пушкин опечален тем, что больше не имеет возможности видится с друзьями тогда, когда об этом просит его душа, что ему не с кем разделить свою печаль и, куда бы его не забросила судьба, он никогда не забудет, что

Все те же мы: нам целым мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.

Изучая материалы, я убедился, что лицейские годы жизни Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности, заложили фундамент его гениального творчества. И лучше меня об этом говорит сам Пушкин:

Прости!

Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При милых ли брегах родимого ручья,

Святому братству верен я.

В конце своего проекта я делаю вывод о том, что всей жизнью и творчеством Пушкин утверждал такое благородное чувство, как дружба. Это чувство неотделимо для Александра Сергеевича от любви к Отечеству. Его Отечеством стало Царское Село. От упоения дружбой поэт пришел к пониманию единства поколения перед лицом истории. Умирая, Пушкин вспоминал лицейских друзей…

Сделав этот проект, я понял, что дружба – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Друзей, я думаю, не может быть много, а настоящие друзья - это те, кто готов помочь в трудную минуту и не отвернуться от тебя, когда тебе плохо. Но друг должен быть с тобой не только в трудную минуту, но и в счастливую тоже. Человек, у которого есть настоящий друг, – счастливый человек.

«Лицейское братство» - это эталон дружбы. И современные школьники, гимназисты, лицеисты должны стремиться к такой же искренней, жертвенной и долгой дружбе.

Работая над проектом, я узнал много нового о жизни Пушкина. Я мечтаю прочитать книги о творчестве Кюхельбекера, Пущина, Дельвига. Я уверен, что знания, полученные мною в процессе работы над проектом, пригодятся мне в будущем.

6. Список литературы

П.К. Боголепов, Н.В. Верховская, М.И. Сосницкая «Тропа к Пушкину» 2 издание, Москва, «Детская литература»,1974 год.

В.В. Вересаев. “Спутники Пушкина”, Том 1,2, Москва, «детская литература».1993 год.

В. Воеводин. “Повесть о Пушкине”, Ленинград, «Лениздат»,1955 год.

И. И. Пушин. “Записки о Пушкине. Письма”, Москва, 1989 год.

В.С.Рождественский «Читая Пушкина», Ленинград, «Детская литература», 1966 год.