Районный конкурс исследовательских работ учащихся

“ПЕРВЫЕ ШАГИ»

Направление: краеведение

Нимиткин Сергей

Казанцевская СОШ, Курьинского района Алтайского края

10 класс

Научный руководитель:

Егиоя Сергей Николаевич, учитель истории

высшей кв. категории

Курья, 2014/2015 учебный год

Оглавление

Введение…………………………………………………………………………………………….3.

1. Методика исследования…………………………………………………………………………5.

2. Локтевский карстовый участок: поиск и обнаружение спелеологических форм

(2013 - 2014 гг.)................................................………………………………………..……..6.

2.1. Поиск и обнаружение спелеоформ Локтевского карстового участка (2013-2014 гг.)...…..6.

2.2. Происхождение спелеологических форм в районе урочища Новая жизнь,

местечка Пашино и п. Рудовозово…………………………………………..……………... ..9.

2.3. Характеристика (измерение размеров и описание) структуры карстовой воронки и

входов в карликовые пещеры Пашинская и Рудовозовская………………………………..7.

3. Заключение………………………………………………………………………………….….…11.

4. Литература………………………………………………………………………………………...12.

Приложения………………………………………………………………………………………13.

Введение

Актуальность темы.

Пещеры на территории Алтайского края распространены, но, к сожалению малоизучены. Однако данные объекты представляют большой интерес как памятники истории и природы. [2]. В Курьинском районе [1], в предгорьях Колыванского хребта, тоже имеются благоприятные условия для возникновения и развития карста: наличие растворимых горных пород — известняка, доломита, мрамора; трещиноватость пород и обилие поверхностных и подземных вод, которые по трещинам движутся в горных породах и растворяют их. В глубине закарстованных массивов образуются пещеры, на поверхности — углубления в виде воронок, колодцев, шахт, арок.

Существует много понятий «пещера» различных авторов. Самым простым и емким из них является: «Пещера – подземная полость, имеющая выход и размеры, достаточные для проникновения человека, заполненная в разной степени естественным и (или) искусственным, органическим и (или) неорганическим веществом в различных агрегатных состояниях и представляющая собой особый природный комплекс» (Дублянский, Андрейчук, 1991) [6].

Новизна работы. До 2007 года отсутствовала информация о спелеологических объектах в Локтевском карстовом участке (под данным участком подразумевается территория компактного залегания известняков). Усилиями наших поисковых групп «Юные искатели» на протяжении пяти лет (2007-2011 гг.) было обнаружено и исследовано шесть небольших пещер: Родниковая, Лисья нора, Хребтовая, Гротовая, Узкое место и Обманутых надежд, два грота и одна воронка.

Летом 2013 г. и в начале осени 2014 года, в ходе 3-х поисковых экспедиций нам удалось найти еще одну карстовую воронку и две карликовые пещеры (Пашинская и Рудовозовская).

Цель работы: изучить обнаруженные в 2013-2014 гг. спелеологические формы карстового рельефа Локтевского участка.

Задачи исследования:

1. Провести поиск и обнаружить новые спелеообъекты Локтевского карстового участка.

2. Установить происхождение спелеологических форм в районе урочища Новая жизнь,

местечка Пашино и п. Рудовозово.

3. Охарактеризовать структуру карстовой воронки и входов в карликовые пещеры Пашинская и Рудовозовская.

Объект исследования: карстовая воронка и две карликовые пещеры (Пашинская и Рудовозовская).

Предмет исследования: происхождение (генетический тип) карстовой воронки и морфологический тип карликовых пещер.

Важную роль в нашем спелеологическом исследовании сыграли такие литературные (научные) источники, как работы Гвоздецкого Н.А. – «Проблемы изучения карста и практика», Дублянского В.Н., Илюхина В.В. – «Морфометрические показатели карстовых полостей» и Вистингаузена В.К. – «Пещеры Курьинского района». Авторы на научной основе раскрывают методики изучения пещер, этапы их исследования. Выделяют, проблемы, связанные с их изучением.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов проведенной нами работы на занятиях краеведческих объединений, а также на уроках географии, при изучении тем, связанных с процессом образования подземных полостей (карстовых пустот).

Хронологические и территориальные рамки исследования. Работа над данной темой началась летом 2013 года, в селе Казанцево (поиск и изучении литературы), в течение лета 2013 г. и начала осени 2014 года проведены 3 поисково-исследовательские экспедиции (практическая часть исследования). Отчет о результатах двух экспедиций (июль 2013 г.) опубликован в краевой газете «Природа Алтая» (приложение 1).

Методика исследования

Методы работы: 1. Метод интервьюирования (устный опрос). 2. Поисковый метод. 3.Метод описания, измерения, сравнения. 4. Метод фотосъемки.

……………………………………………………………………………………………

С 2007 по 2012 гг. юные спелеологи проводили опрос местных жителей, в результате получили сведения о спелеологических формах Локтёвского карстового участка. Летом 2013 года - дополнительный опрос жителей села Казанцево, помог нам выявить новые спелеологические объекты указанного участка.

С 2007 по 2011 гг. проведено более 10 поисково-разведочных экспедиций, направленных на поиск и изучение разнообразных карстовых форм Локтёвского участка. В итоге были обнаружены пещеры (Родниковая, Лисья нора, Хребтовая, Гротовая, Узкое место и Обманутых надежд), а также одна карстовая воронка и два грота. В июле 2013 года, благодаря местному проводнику удалось найти еще одну воронку и две маленькие пещеры.

Проведено измерение диаметра воронки и ее максимальной глубины, а также определены размеры входов в пещеры и длина их естественных полостей (приложение 2).

Выполнено фотографирование объектов: т.е. последовательно фотографировался весь путь с ориентирами, а также сделаны обзорно-панорамные и детальные снимки изучаемых объектов – карстовой воронки и пещер.

Локтевский карстовый участок: поиск и обнаружение спелеологических форм

(2013 - 2014 гг.)

2.1. Поиск и обнаружение спелеоформ Локтевского карстового участка

(2013-2014 гг.)

В 2012 году мы проводили поиск и полевые исследования не в Локтевском карстовом участке, а в районе гранитных останцев «Три брата» или Шкили, в 35 километрах к югу от Змеиногорска, близ озер Быковское и Колыванское.

В 2013 году мы решили возобновить поиск спелеоформ Локтевского участка, разделив его на два временных этапа. Первый этап – середина июля. В это время обследовать южную периферию Локтевского карстового участка. Второй этап – начало августа, провести разведку западной части участка.

В сентябре 2014 году вели поиск в районе сопки Гора (п. Рудовозово, именно там была обнаружена первая пещера Локтевского участка, в 2007 году.). 17 июля поисковая группа «Искателей» в составе четырех человек (Егор Колтаков, Иван Егиоя, Сергей Нимиткин и руководитель группы – Сергей Николаевич Егиоя) отправилась на скутерах, приобретенных на средства гранта, полученного в результате победы в краевом конкурсе инновационных проектов в сфере организации детского спортивно-оздоровительного, экологического, этнографического и краеведческого туризма в Алтайском крае, на поиск пещеры в районе исчезнувшего поселка Новая Жизнь (приложение 3 рис. 1). В путь мы отправились, конечно же, после предварительного опроса местных жителей. Нам предстояло проехать почти 20 километров по полевой, заросшей травой дороге. Вдобавок она была размыта недавно прошедшими проливными дождями и разбита проехавшими с грузом тракторами. Через два часа езды по грязной дороге, группа подъехала к Локтевской долине (правый берег Локтевки, с которого открывался хороший вид на местоположение бывшего села – Черепанихи и на Гляден - опасный подъем на гору по заброшенной дороге в сторону Змеиногорска). Также отсюда хорошо видны были и пески урочища Новая Жизнь (бывший поселок) (рис.2), и скальные причудливые хребты Синюхи, высшей точки горной гряды Курьинского района над уровнем моря (1210 м). Пройдя от полевой дороги 700-800 метров, поднимаемся по крутому склону сопки странно вытянутой формы. Автор данной работы (Сергей Нимиткин) – проводник (двух летних экспедиций), вел нас к тому месту, где, со слов респондента, местного пастуха Владимира Морозова (пас коров здесь несколько лет назад), должен находиться вход в пещеру – почти на самой ее вершине. Однако вход в пещеру или в грот мы не увидели. Только у основания горы обнаружили большую барсучью нору (рис. 3-4). Поэтому решили обследовать расположенную к северу соседнюю сопку, тем более что через всю ее вершину проходит известняковый останец (скальные выходы известняково-мраморной породы), похожий на позвоночник кого-то доисторического животного. А если смотреть на сопку около южного склона, то она очень похожа на южноамериканскую пирамиду. Кроме этого, эта сопка интересна еще и тем, что в северной ее части выросла небольшая сосновая рощица (очень похоже на искусственные лесопосадки).

Пещеры здесь найти не удалось, но все внешние условия для формирования карстовых объектов здесь налицо, в том числе и пересохший ручей. Кто знает, может быть, вход в пещеру будет открыт через несколько лет?

В августе 2013 года, мы повторили попытку найти спелеообъекты в западной части Локтевского карстового участка, в пяти километрах к западу от села Казанцево. В этот раз, после спуска в долину Локтевки, в том месте, где происходит ее слияние с рекой Белой (правый приток), нам пришлось оставить транспортные средства, уж очень был высоким уровень воды даже в местах брода. В болотных сапогах переправились на левый берег Локтевки. Далее наш путь лежал в район заброшенного колхозного сада (местечко Пашено (рис. 6)), через который протекал ручей-родник. Недалеко от этого ручья (левый приток Локтевки), по утверждению респондентов есть вход в пещеру. Вход мы нашли (рис. 5), но, к сожалению, полость пещеры (мы ее обозначили по названию местечка – Пашино) оказалась очень маленькой. После осмотра склонов горы на ее восточном склоне был обнаружен другой, не менее важный для нас спелеообъект – карстовая воронка (рис. 7). Данное открытие свидетельствует о том, что здесь действительно есть подземные полости. Поэтому это место нужно будет в будущем более тщательно исследовать на предмет выявления здесь подземных полостей.

Обнаруженная карстовая воронка – вторая по счету из найденных в Локтевском карстовом участке (карстовый участок – это район компактно залегающих известняковых пород). Первую воронку (воронки образуются в основном вследствие обрушения ниши подземного хода, галереи) мы обнаружили еще в 2007 году в ближайших окрестностях поселка Рудовозово (северная окраина Казанцево). Так что обнаруженная воронка пополнила число спелеообъектов Локтевского карстового участка. В сентябре 2014 года на южном склоне сопки Гора (рис. 8) – обнаружена еще одна карликовая пещера – Рудовозовская (рис. 9), в 300 метрах к западу от пещеры Родниковая.

2.2. Происхождение спелеологических форм в районе урочища Новая жизнь, местечка Пашино и п. Рудовозово.

Карстовые формы подразделяются на подземные (колодцы, шахты, пещеры) и поверхностные (арки, поноры, воронки, рвы, гроты, котловины). Мы предлагаем отделять поверхностные формы от подземных по морфометрическим данным (происхождение и размеры объектов) [3].

Ка́рстовая воронка — наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы. От колодцев и шахт отличается тем, что кверху расширяется. Изучением карстовых воронок занимается карстоведение. Воронки могут различаться в диаметре и в глубине от менее метра до нескольких сотен метров, от чашеобразных углублений до глубоких трещин. На дне или с боков карстовых воронок часто открываются входы в пещеры. Воронки также могут переходить в «органные трубы», заканчивающиеся внизу понорами и карстовыми пещерами [4].

Образование карстовых воронок связано, прежде всего, с наличием карстующихся горных пород. По особенностям происхождения Н. А. Гвоздецкий [3] выделял три основных генетических типа карстовых воронок:

воронки поверхностного выщелачивания (коррозионные), образующиеся за счёт выноса выщелоченной на поверхности породы через подземные каналы в растворённом состоянии;

провальные (гравитационные) воронки, образующиеся путём обвала свода подземной полости в карстующихся породах;

воронки просасывания (карстово-суффозионные), образующиеся путём вымывания и проседания рыхлых покровных отложений в колодцы и полости карстующегося цоколя, выноса частиц в подземные каналы и удаление через них во взмученном и взвешенном состоянии.

Карстовая воронка, обнаруженная, близ местечка Пашино – явно провального происхождения. Образовалась путём обвала свода подземной полости в карстующихся породах. Стенки ее состоят из мраморно-известняковой породы. Под воздействием веса (гравитационных сил) данных пород, произошел обвал свода тоннеля скрытой пещеры.

Всем известно, что существуют различные классификации пещер. Как основные, выделяют три типа классификации: по происхождению (морфологии); по направлению развития; по основной породе, в которой пещера залегает. Наиболее важная для нас классификация – по происхождению (морфологии). В данном типе все пещеры делятся на группы, каждая группа имеет несколько классов, а классы в свою очередь имеют несколько подклассов. Пещеры Локтёвского карстового участка обнаруженные в 2007-2011 гг. относятся к группе естественных спелеологических объектов.

Пещеры Пашинская и Рудовозовская, также естественного карстогенного происхождения. Карст – процесс избирательного разрушения горных пород, частично или полностью состоящих из растворимых минералов [4]. Последние исследования в области геологии показывают, что породы, в которых могут образовываться карстовые пещеры, составляют около 50 млн. кв. км, то есть примерно треть площади суши.

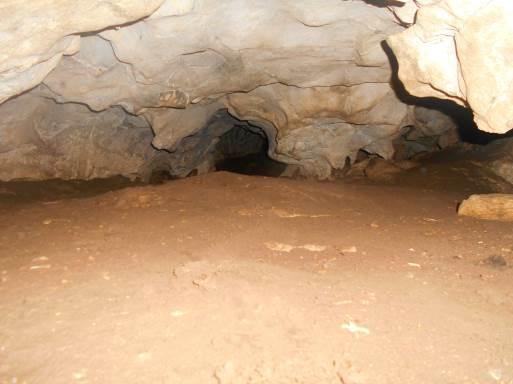

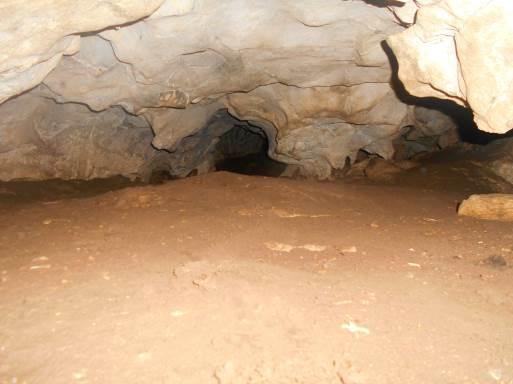

Типичный карстовый объект «вторичного» (условное обозначение, прим. авт.) генезиса - пещера Рудовозовская. Ее полости естественного происхождения, как и у большинства карстовых пещер. Такие пещеры обычно образуются вследствие размыва сохранившихся островков мраморно-известняковой породы (невысоких округлых сопок) подземными водами. Осмотр основного тоннеля подтвердил естественное происхождение (эндогенное) полостей объекта – это русло и ответвления иссякшего подземного источника (рис. 10).

2.3. Характеристика (измерение размеров и описание) структуры карстовой воронки и входов в карликовые пещеры Пашинская и Рудовозовская.

Карстовая воронка. Размеры воронки, обнаруженной в местечке Пашино, в 4 км к западу от с. Казанцево почти в два раза меньше воронки, которую наше объединение нашло в 2007 году. Используя доступные средства, мы измерили ее радиус, R – 7, 5 м и определили диаметр, D – 15 м.

Глубина воронки – до 3 метров. Края воронки не ровные, по она форме – ромбовидная, на самом дне растет трава, а на восточном склоне – многолетний кустарник.

В 250 метрах от воронки – мы обнаружили вход в очень маленькую пещеру (Пашинская), высота – 0, 4 м, ширина – 0, 5 м. Протяженность полости пещеры – 2, 3 метра. Пол тоннеля идет под уклоном вниз.

В 2, 5 км к востоку от п. Рудовозово, обнаружена была еще одна пещера (Рудовозовская), на правом берегу речки Белая. Ее размеры значительней пещеры Пашинская. Высота входа – 0, 6 м., ширина – 1, 2 м. Протяженность галереи – 18, 3 м, данная полость – имеет три ответвления. Одно ответвление правое, и два левых. Пол пещеры пыльный и очень грязный, наблюдаются признаки обитания в тоннеле пещеры мелкого хищника.

Заключение.

Выводы:

Пещеру, в районе урочища Новая жизнь найти не удалось, но все внешние условия для формирования карстовых объектов здесь налицо, в том числе и пересохший ручей.

В местечке Пашино был обнаружен вход пещеру, к сожалению, полость пещеры оказалась очень маленькой. Осмотр склонов горы близ входа в пещеру, привел к открытию не менее важного спелеообъекта – карстовой воронки. Данное открытие свидетельствует о том, что здесь действительно есть подземные полости. В сентябре 2014 года на южном склоне сопки Гора – обнаружена еще одна карликовая пещера Рудовозовская, в 2 км к востоку от п. Рудовозово.

Карстовая воронка, обнаруженная, близ местечка Пашенная – явно провального происхождения. Образовалась путём обвала свода подземной полости в карстующихся породах.

Пещеры Пашинская и Рудовозовская, естественного карстогенного происхождения. Осмотр основного тоннеля пещеры Рудовозовская подтвердил естественное происхождение (эндогенное) полостей объекта.

Размеры воронки, обнаруженной в местечке Пашино, составляют: радиус, R – 7, 5 м, D – 15 м.; глубина воронки – до 3 метров. Края воронки не ровные, форма – ромбовидная.

Пещера (Пашинская), высота входа – 0, 4 м, ширина – 0, 5 м. Протяженность полости пещеры – 2, 3 метра. Пол тоннеля идет под уклоном вниз.

Пещера (Рудовозовская) – ее размеры значительней пещеры Пашенная. Высота входа – 0, 6 м., ширина – 1, 2 м. Протяженность галереи – 18, 3 м, данная полость – имеет три ответвления. Одно ответвление правое, и два левых. Пол пещеры пыльный и очень грязный, наблюдаются признаки обитания в тоннеле пещеры мелкого хищника.

Выявление и первичное исследование карстовых объектов Курьинского района Алтайского края спелеологическая команда «Юные искатели» продолжит. Рассчитываем в ходе следующих экспедиций (в период с 2014 по 2015 гг.) обнаружить и изучить пещеру у южного подножия горы Синюхи, в 10-15 км юго-востоку от поселка Колывань.

4. Литература.

Вистингаузен В.К. Пещеры Курьинского района // Курьинский район на рубеже веков: очерки истории и культуры. Барнаул. Управление архивного дела администрации Алтайского края, 2003. С. 431.

Вистингаузен В.К. Алтай: спелеологические этюды // Спелеология и спелестология: развитие и взаимодействие наук. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Набережные Челны: НГПИ, 2010.

Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика // Просвещение, Москва, 1957.

Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Морфометрические показатели карстовых полостей // Пещеры: Межвузовский сборник науч. тр. / Пермский ун-т. - Пермь, 1981, С. 85-95.

Розен М.Ф. Очерки об исследователях и исследованиях Алтая // День. Барнаул, 1998.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F0%F1%F2%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%F0%EE%ED%EA%E0

Приложение 1

Приложение 2

Техника безопасности прохождения пещер.

1.Состав группы при передвижении по пещере должен быть не менее двух-трех хорошо и должным образом подготовленных спелеологов. Одиночные передвижения допускаются только в экстренных случаях.

2. Спелеолог должен быть готов в любую минуту оказать посильную техническую и медицинскую помощь товарищу.

3. Спелеологи должны быть обеспечены достаточно прочным, надежным, берегшим веревку личным снаряжением, соответствующим избранной тактике, технике.

4. По мере передвижения по пещере следует все время контролировать состояние стен и уступов, избегая обвальных участков и камнепадных мест.

5. Всегда работайте на веревке плавно, не подвергая ее динамическим рывкам и ударам о скалы, не стоит прыгать по ней на спуске или подъеме.

6. В неизвестные труднопроходимые лазы, идущие прямо или наклонно вниз следует идти вперед ногами со страховкой привязанной за вытянутую руку. При этом следует учитывать возможность перехода лаза в вертикальный колодец.

7. Перед началом работы в пещере группе необходимо договориться о простых и надежных сигналах связи. При работе в глубоких шахтах одновременно группой из нескольких человек каждому участнику присваивается порядковый номер для получения информации конкретным адресатом. Сигналы должны быть короткими, но содержащими максимум полезной информации. Каждая команда должна подтверждаться сигналом о ее получении и повторяться до сигнала о принятии. Каждая команда должна быть исполнена в точности, даже если спелеолог устал, замерз и т.д.

8. В неглубоких колодцах, во время работы на отвесе участника, на дне колодца не должно происходить ни каких разговоров, что затрудняет общение работающего и страхующего.

9. В камнепадных полостях, завалах и залах с непросвечивающимися сводами следует соблюдать тишину.

10. Работа в пещере с керосиновыми фонарями, факелами, разведение костров в глубине пещеры недопустимы.

11. Из всего снаряжения для работы на колодцах больше всего постоянной заботы требует веревка. Небрежности в отношении с ней допускать нельзя - за это приходится дорого расплачиваться. Если веревка храниться не в чистом виде, она значительно быстрее изнашивается. Поэтому после каждого выезда ее необходимо стирать.

Приложение 3

Фотоснимки новых карстовых объектов Локтёвского участка

Рис. 1. Окрестности урочища Новая жизнь, фото Егиоя С.Н., июль 2013 г.

Рис. 2. Общий вид на урочище Новая жизнь, фото Егиоя С.Н., июль 2013 г.

Рис. 3. Вход в барсучью нору, фото Егиоя С.Н., июль 2013 г.

Рис. 4. Внутренний вид норы, фото Егиоя С.Н., июль 2013 г.

Рис. 5. Вход в пещеру Пашинская, фото Егиоя С.Н., август 2013 г.

Рис. 6. Общий вид на Пашино, фото Егиоя С.Н., август 2013 г.

Рис. 7. Общий вид карстовой воронки, фото Егиоя С.Н., август 2013 г.

Рис. 8. Красный Яр, группа ведет поиск пещеры, фото Егиоя С.Н., сентябрь 2014 г.

Рис. 9. В полости пещеры Рудовозовская, фото Егиоя С.Н., сентябрь 2014 г.

Рис. 10. Два левых ответления в тоннели пещеры, фото Егиоя С.Н., сентябрь 2014 г.

13