МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИРНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

«М. В. Ломоносов – великий оптотехник»

| Выполнила: | Прибыловская Е.С. |

|

| студентка 1 курса гр. СЭЗ-20с |

|

|

|

| Руководитель: | Ковалева С.С. |

|

| преподаватель математики, физики. |

|

|

|

|

|

|

2020 г.

План:

| Введение | 3 |

Оптические приборы изобретенные и усовершенствованные

М. В. Ломоносовым. | 4 |

| 1.1. Телескоп. | 5 |

| 1.2. Ночезрительный бинокль. | 6 |

| 1.3. Перископ. | 7 |

| 1.4. Фотометр | 8 |

| 1.5. Микроскоп | 10 |

| 1.6. Солнечная печь | 10 |

| Заключение | 11 |

| Приложения | 12 |

| Список используемой литературы | 14 |

Введение.

Оптика – одна из древнейших наук, оказавшая глубокое влияние на формирование мировоззрения человека, научно-технический прогресс и многочисленные отрасли знания. Трудно дать строгое и исчерпывающее определение оптики, название которой произошло от греческого слова optos (видимый, зримый). Содержание науки менялось на разных этапах ее развития: древние греки определяли оптику как учение о природе света и механизме зрения, в то же время они развивали теорию отражения и преломления света

Уже древние римляне обратили внимание на “увеличивающую силу” сосуда, наполненного водой. Они знали, что лучи солнца, проходящие через него, могут обжечь кожу, зажечь огонь, хотя вода в нем не закипает. Видимо это послужило толчком к созданию оптических приборов.

Большой вклад в развитие оптики и оптотехники внес великий русский ученый М. В. Ломоносов.

Мы решили написать работу на тему «М. В. Ломоносов – великий оптотехник» потому, что в наше время об этом очень редко упоминается. В современных учебниках физики даже нет информации о вкладе М. В. Ломоносова в изучение такой науки, как оптика. А ведь он является создателем оптических приборов, которые используются в различных сферах деятельности человека по сей день.

Таким образом, целью нашей работы является выяснить практическую ценность работ и изобретений М. В. Ломоносова в разделе физики «Оптика».

Перед собой мы поставили следующие задачи:

Изучить исторический материал об изобретениях М.В.Ломоносова в области Оптики.

Выделить современные оптические приборы, которые изобрел или усовершенствовал ученый.

Показать на конкретных примерах практическую ценность изобретений М.В.Ломоносова.

1. Оптические приборы изобретенные и усовершенствованные

М. В. Ломоносовым.

В истории каждого народа есть великие личности, которые столетиями с неослабной силой привлекают к себе внимание.

В русской истории это, прежде всего выдающийся учёный Михаил Васильевич Ломоносов.

Величие Ломоносова заключается в исключительной многогранности, в огромной силе научного предвидения. Характерной чертой его научной, организаторской и общественной деятельности с самого начала и до конца является огромная целеустремленность.

Все труды и научные замыслы обусловлены патриотическим стремлением к благосостоянию и процветанию своего народа. Множество его работ в самых различных отраслях знания прямо и непосредственно связано с практическими приложениями.

Учёным было сконструировано и построено несколько принципиально новых оптических приборов, им создана русская школа научной и прикладной оптики.

Во всех оптических приборах и устройствах, изобретённых или усовершенствованных Ломоносовым, используется один и тот же материал – стекло. В своём стихотворение «Письмо о пользе стекла», написанном Ломоносовым в 1752 году и адресованном видному государственному деятелю, покровителю просвещения Ивану Ивановичу Шувалову, он пишет:

Неправо о вещах те думают Шувалов,

Которые Стекло чтут ниже Минералов.

………………………………………..

Пою перед тобой в восторге похвалу

Не камням дорогим, не злату, но Стеклу.

Изучив многочисленный исторический материал об изобретениях М. В. Ломоносова в области оптики, мы составили сводную таблицу основных достижений и открытий ученого.

| Оптический прибор (современное название) | Участие Ломоносова в изобретении или усовершенствования прибора (данное им название) |

| 1. Телескоп | Труба об одном зеркальце (усовершенствовал) |

| 2.Ночезрительный бинокль | Машина для сгущения света (изобрёл) |

| 3. Перископ | Горизонтоскоп (изобрёл) |

| 4. Фотометр | Прибор для сравнения света звёзд

( изобрёл) |

| 5. Микроскоп | Мелкоскоп (усовершенствовал) |

| 6. Солнечна печь | Катопритко-диоптрический нагревательный инструмент (изобрёл) |

Дадим краткую характеристику указанных приборов.

1.1. Телескоп.

«ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ТРУБ», речь, подготовленная Ломоносовым к публичному собранию Академии наук, назначенному на 29 июня 1762 г. Она впервые была опубликована вместе с русским переводом в «Новом магазине естественной истории» издаваемом профессором Московского университета И. А. Двигубским.

Ломоносов начинает речь с описания недостатков телескопов И. Ньютона и Д. Грегори, из которых главный - расположение меньшего зеркала на оси трубы.

Изучив конструкции имевшихся зеркальных телескопов, М. В. Ломоносов пришел к заключению, что их общим недостатком является малое отражательное зеркало, которое поглощало часть света и уменьшало четкость изображения.

В результате проведённых расчетов и экспериментов он направил «фокус служащего объективом зеркала так, чтобы отраженные лучи не встречались сами с собой на его оси, как это обыкновенно бывает, а несколько отклонились в сторону, образуя угол, насколько возможно малый, чтобы изменение очертаний предмета оказались едва чувствительными или не чувствительными, а вершина фокуса находилась вне отверстия трубы, или, точнее, вне цилиндра лучей»

Для того чтобы вывести «фокус за окружность трубы», Ломоносов принял простое и весьма остроумное решение: отклонить большое зеркало телескопа «от обычного положения на четыре градуса». Новая оптическая система превосходила прежние по простоте и стоимости изготовления, ясности и чистоте изображения.

Проба трубы «об одном зеркальце» прошла «с желаемым успехом» в 1762г. Однако описание «зеркальной трубы» не было опубликовано при жизни учёного; когда в 1789г. английский астроном В. Гершель построил аналогичный телескоп, последний стал носить его имя.

1.2. Ночезрительная труба.

В своем трактате «Физическая задача о ночезрительной трубе», представленном в Академию наук 19 января 1758 г., русский ученый М. В. Ломоносов писал: «Для наблюдения издалека вещей, очень удаленных и тем утаенных от зрения, искусство смертных изобрело телескопы Мельчайшие же вещи становятся заметными при помощи микроскопов Но никто из ученых, насколько я знаю, не только не потрудился, но даже не подумал о том, как извлечь вещи из темноты, чтобы можно было заметить их ночью или хотя бы в густые сумерки Я не сомневаюсь, что где есть свет, как бы он ни был слаб, с помощью некоторого оптического инструмента можно много яснее различать предметы, чем невооруженным глазом».

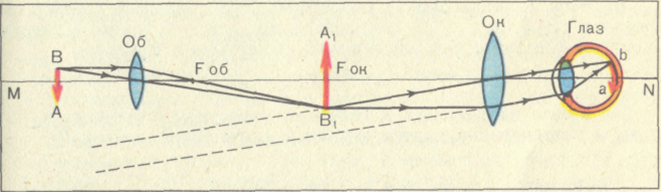

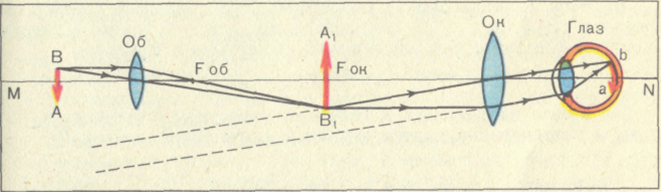

Он первым в мире обратил внимание на возможность улучшить зрение человека в темноте благодаря оптическому прибору. Назвал М. В. Ломоносов свой прибор ночезрительной, или никтоптической, трубой (tubus nyctopticus), а также «машиной для сгущения света». Создавая ее, Ломоносов обратил внимание на то, что бодрствующие по ночам животные в сумерках хорошо видят не только благодаря высокой чувствительности их «оптического нерва» (сетчатки глаза), но и за счет больших размеров зрачка (как, например, у совы). Поэтому, созданная им «машина» представляла собой двухлинзовую зрительную трубу с очень большим объективом, который «захватывал огромную массу лучей и собирал их преломлением», и малым окуляром, «который снова преломлял лучи, превращая их в параллельные». Таким образом, вторая линза – окуляр – восстанавливала параллельность светового пучка, направляемого в глаз наблюдателя, а освещенность его зрачка была выше освещенности первой линзы. (рис.1)

В целом, оптическая схема ночезрительной трубы (рис.3) ничем не отличалась от схемы обычной, или галилеевой, зрительной трубы. Это и заставило многих современников Ломоносова заявить, что «иной цели и назначения, по сравнению с прочими трубами, нет и что все астрономические трубы дают то же самое».

До конца своей жизни Ломоносов продолжал разрабатывать инструменты для ночных наблюдений. Снаряженная по его проекту полярная экспедиция капитана В. Я. Чичагова была оснащена, по заказу Адмиралтейства в 1764–1765 гг. , «шестью подзорными добрыми трубками», из которых три – «особливые», предназначавшиеся, по замыслу их создателя, «для сумрачного времени».

Меньше месяца не дожил М. В. Ломоносов до того дня в начале мая 1765 г., когда три корабля экспедиции Чичагова вышли в Ледовитый океан. Так, почти десятилетняя борьба за создание ночезрительной трубы успешно завершилась не только ее постройкой академическими мастерами – оптиком И. И. Беляевым и инструментальщиком Н. Г. Чижовым,– но и практическим ее применением русскими мореходами.

«После смерти Ломоносова его ночезрительная труба была забыта и заброшена. В дни Великой Отечественной войны это замечательное изобретение как бы родилось заново и получило применение в ночезрительных биноклях (рис.4), которыми оснащались зенитные батареи.

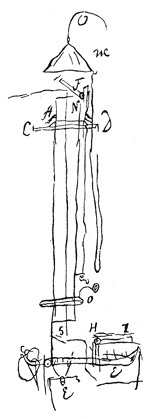

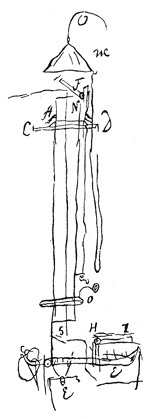

1.3. Горизонтоскоп (большой перископ с механизмом для горизонтального обзора местности).

Этот прибор состоял из вертикальной трубы, механизма для наводки верхнего зеркала на объект и механизма вращения трубы вокруг вертикальной оси (рис.6). Пользуясь им, можно было обозревать из-за укрытия любые объекты. Большой интерес к прибору стал появляться лишь в конце XIX- начале XX века, когда потребовались наблюдения из окопов, крепостей, подводных лодок.

Перископ применяется для подъёма линии зрения наблюдателя. Он удобен для «видения» через головы толпы на гонках и соревнованиях, на спортивных играх! Этот прибор состоит из двух плоских зеркал или, что предпочтительней, из двух прямоугольных равнобедренных призм, собранных в какой-либо трубе или держателе. Отражающие поверхности зеркал и призм расположены таким образом, что они параллельны друг другу и под углом 450 по отношению к вертикали. Свет на верхнее плоское зеркало или отражающую грань призмы падает под углом 450 и поэтому отражается также под углом 450, отклоняясь, следовательно, на 900 в направлении по часовой стрелке. Затем свет отклоняется на 900 в направлении против часовой стрелки на нижнем плоском зеркале (или призме)( рис. 7).

Таким образом, изображение является прямым мнимым и появляется на более низком уровне, чем тот, на котором находится предмет. Первое отражение создаёт зеркальный переворот изображения, с одной стороны на другую, но второе отражение это компенсирует.

В точных приборах применяются призмы, например в перископе подводной лодки. Стеклянные призмы не подвержены влиянию погоды, и их не так легко повредить. Более того, призма полностью внутренне отражает свет, в то время как при каждом отражении от зеркала происходит потеря 9% света.

1.4. Солнечная печь

«РАССУЖДЕНИЕ О КАТОПТРИКО-ДИОПТРИЧЕСКОМ ЗАЖИГАТЕЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ», первая работа Ломоносова в области практической оптики, написанная в августе 1741г. (рис.5)

Цель этой работы М. В. Ломоносов формулировал так: «Вознамерившись ввести в область химии приборы физиков, а также истины, ими открытые, чтобы до известной степени облегчить трудности, встречающиеся в этой науке. я счел за благо, по мере сил моих, уничтожить каким-либо способом упомянутые трудности и попытаться увеличить зажигательную силу этих приборов, которые прославлены столькими работниками, двинувшими вперед естествознание, и которые, я не сомневаюсь, придут на помощь в химических работах, требующих сильного огня».

Суть предложения Ломоносова сводилась к тому, чтобы заменить одно большое зажигательное стекло системой стекол малого диаметра, позади которых должны были находиться зеркала. Расположение тех и других должно быть таким, чтобы фокусы их сходились в одном месте, тогда «соединенными силами они и произведут жар больший», чем известный до сих пор. Вся эта система, по мысли Ломоносова, должна быть укреплена на доске, стоящей на коленчатой ножке, позволяющей изменять ее наклон так, чтобы, во-первых, солнечные лучи можно было сфокусировать, а во-вторых, следовать за суточным движением Солнца.

Существовавшие до этого аналогичного типа инструменты были просто либо вогнутыми зеркалами, либо выпуклыми линзами, «направленными на солнце и производящими огонь».

Ломоносов поставил задачу резко увеличить « зажигательную силу».

В поисках её решения он пришёл к выводу, что цель может быть достигнута только лишь «собиранием фокусом нескольких линз или зеркал в одно и тоже место, где соединёнными силами они и произведут жар больший, чем известный до сих пор».

В основу своей конструкции учёный положил новую мысль: «Солнечные лучи и после отражения от плоскости зеркал всё ещё сохраняют теплопроводную силу, следовательно, должны, будучи собраны выпуклой линзой, увеличить жар».

Солнечная печь представляет собой простейшее устройство для использования солнечного света для приготовления пищи без использования топлива или электроэнергии. Простейшая солнечная печь состоит из особым образом согнутого картона, покрытого фольгой. Фольга отражает солнечный свет и фокусирует его на обычной черной металлической кастрюле. Кастрюля закрыта крышкой и завернута в прозрачный пластиковый пакет - чтобы уменьшить теплообмен. Существуют и более совершенный вид солнечных печей - с металлическими отражателями и т.д., в том числе большие стационарные солнечные печи для столовых или кафе. Также термин «солнечная печь» применяется для обозначения более сложных гелиоустановок для плавки и термообработки материалов. Такие солнечные печи отличаются высокой стоимостью и применяются в случаях, когда необходимо создать особые («стерильные») условия плавления и термообработки, исключающие внесение примесей в обрабатываемый материал.

1.5. Фотометр.

М. В. Ломоносова можно считать первым русским фотометристом.

Им в 1762 г. был разработан проект фотометра для сравнения яркости звёзд. Идея заключалась в том, чтобы оценивать силу света звезды путём сопоставления её в выбеленной камере со светом Солнца, прошедшее через малое отверстие, а световое равенство устанавливать на основе одинакового различения деталей, например, текста в книге.

1.6. Микроскоп

Впервые в истории химии Ломоносов наблюдал в микроскоп ход реакции.

Он придумал опыт, позволяющий исследовать траекторию частиц железа, выбрасываемых из проволоки при взаимодействии с азотной кислотой.

По результатам наблюдений построил геометрическую схему и по законам математики, почти как доказательство теоремы, сформулировал научные выводы об особенностях структуры железа.

Но для этого ему пришлось усовершенствовать и сам микроскоп, предложив вместо отвинчиваемых объективов, неудобных в работе, использовать, как сейчас называют, салазочный револьвер - подвижную дощечку с прикрепленными на ней объективами. Этот прием английские оптики применили только через десятилетие.

Оптическая система микроскопа состоит из двух собирательных линз. Одна из них с малым фокусным расстоянием обращена к предмету наблюдения АВ

и называется объективом, другая линза обращена к глазу наблюдателя: она играет роль лупы и называется окуляром

Оптические оси обеих линз совпадают и образуют общую ось MN. При работе с микроскопом ось MN совпадает со зрительной осью глаза и образует единую оптическую систему – глаз.

Заключение.

Михаил Васильевич Ломоносов сыграл огромную роль в развитии науки оптики. В результате проведённых исследований мы выяснили, что им было изобретено и усовершенствовано огромное количество оптических устройств.

Одним из самых выдающихся изобретений Ломоносова была «ночезрительная труба». Она дала возможность морякам ночью или в сумерки различать скалы и корабли в море. По принципу «ночезрительной трубы» были созданы специальные ночные бинокли, которые широко использовались нашими воинами в годы Великой Отечественной войны. Оригинальным был сконструированный Ломоносовым «горизонтоскоп» - перископ, снабженный устройством для горизонтального обзора местности.

Ученый создал новые конструкции однозеркального телескопа, камеры-обскуры, микроскопов, звездного фотометра, рефрактора, зеркального телескопа.

Некоторые из его изобретений были реализованы и использованы на практике достаточно быстро. Другие, намного обогнавшие свое время, так и остались в виде идей и предложений, судьба многих из них поныне не выяснена — ведь большинство документов из архивов Ломоносова пропали, а приборы не сохранились.

Ломоносов был крупным специалистом в области теоретической оптики.

Таким образом, мы изучили исторический материал об изобретениях М.В.Ломоносова в области Оптики. Выделили современные оптические приборы, которые изобрел или усовершенствовал ученый. Показали на конкретных примерах практическую ценность изобретений М.В.Ломоносова.

Приложение 1

Рис.1 Дальнозоркость.

Рис.2 Новая оптическая система в телескопе.

Рис.3 Чертеж М.В. Ломоносова «ночезрительной» трубы.

Рис.4 Ночезрительный бинокль. Рис.5 Солнечная печь.

Рис.6 Горизонтоскоп. Рис.7. Перископ.

Используемая литература:

А.В. Перышки «Факультативный курс физики», М. Просвещение, 1980г.

И.Д. Зверев «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека», М. Просвещение, 1983г.

Б.Ф. Билимович «Световые явления вокруг нас», М. Просвещение, 1986г.

Липеон Г. Великие эксперименты в физике. Пер. с англ. М., Наука, 1972.

Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. Пер. с англ. М., Мир, 1974.

Ливанова А. М. Физики о физиках. М., Наука, 1968.

Коненков А. Ф. Ломоносов как физик. Изд-во МГУ. 1961.

Елисеев А. А. Ломоносов — первый русский физик. М., Физматгиз, 1961.

Дорофеева В., Дорофеев В. Время, ученые, свершения... М., Политиздат, 1975.

Капица П. Л. Жизнь для науки. М., Знание, 1965.

Морозов А. Михаил Васильевич Ломоносов. М., Молодая гвардия, 1965.

Кудрявцев Б. Б. М. В. Ломоносов. М., Учпедгиз, 1966.