Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» им. В.П.Налимова

«Приемы техники вопрошания как один из способов развития функциональной грамотности»

Подготовила: учитель английского языка,

Ишутина О.А.

Выльгорт, 2021

Цель мастер-класса: создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов в процессе активного взаимодействия по освоению методов и приёмов стратегии смыслового чтения техники вопрошания.

Задачи:

расширить понятие о технологиях и приемах для развития функциональной грамотности у обучающихся;

показать приемы вопрошания, используемые в своей практической деятельности.

Оборудование: проектор, презентация.

Ожидаемые результаты:

знание приемов критического мышления;

умение осуществлять отбор наиболее приемлемых приёмов для формирования навыков критического мышления у учащихся по предмету.

«Знание есть только у того, у кого есть вопросы»

Аристотель

Как проходит обычный, стандартный, традиционный урок в школе? Звенит звонок. Объявляет тему урока. Начинает объяснение. Дети слушают (или нет), делают записи. Далее – отработка нового материала в практических упражнениях. Домашнее задание. Урок окончен. Все свободны. А теперь попробуем наглядно представить занятость учителя и ученика в течение занятия.

Что делает учитель:

1. Проверяет готовность обучающихся к уроку.

2. Озвучивает тему и цель урока.

3. Уточняет понимание учащимися поставленных целей урока.

4. Выдвигает проблему.

5. Создает эмоциональный настрой на…

6. Формулирует задание…

7. Напоминает обучающимся, как…

8. Проводит параллель с ранее изученным материалом.

9. Контролирует выполнение работы.

10. Осуществляет:

- индивидуальный контроль;

-выборочный контроль.

- побуждает к высказыванию своего мнения.

- отмечает степень вовлеченности учащихся в работу на уроке.

Что делает ученики:

1. Слушают (или нет)

2. пункт 3 предыдущего списка – соглашаются с тем, что они поняли, чего именно от них хотят на уроке (или делают вид)

3. пункт 4 – фиксируют проблему

4. пункт 5 – вдохновляются настроем учителя (или нет)

5. пункт 6 – выполняют задание

6. пункт 7 – следуют указаниям

7. пункт 8 – следуют указаниям

8. пункт 9 – выполняют задания учителя

9. пункт 10 – возможно кто-то что-то и высказывает

Учитель активен на уроке на все 100%: он представляет новую тему, объясняет новую тему, формирует задание по теме, проверяет домашнее задание, он вдохновляет, он контролирует.

Насколько активен ученик на уроке? Он слушает и выполняет задания учителя, а также отвечает на вопросы, вроде как, высказывает своё мнение.

Очевидно, что урок построен однобоко. Примерный КПД деятельности ученика– 0,19%. Печально. То есть, 98 с лишним % учительского труда насмарку, так как из такого урока ученик вынесет немного. Хотя, бывают счастливые исключения, которые, как известно, подтверждают закономерность.

О том, что такой подход пора менять, только на моей практике говорят уже лет 20, а воз и ныне там. Проблема, надо сказать, свойственна не только нашей школе и носит глобальный характер. Вопрос о том, что обучение должно быть движением с двусторонней дорогой говорят давно, что к цели урока должны прийти оба, каждый своим путём, знают все, то, что деятельность учителя должна тесно переплетаться с деятельностью ученика, и каждый должен нести свою ношу тяжести урока, согласятся все. Увы, как оказалось, это легко сказать, но не так легко сделать,…почему то. Хотя, есть опыт финской школы, шведской школы, эстонской школы, где активные методики и техники внедряют и внедряют вполне успешно, если взять во внимание результаты тестирования в рамках проекта PISA.

Итак, все согласятся, что учитель и ученик на уроке партнёры, работающие как альпинисты в одной сцепке. Какова структура, чисто внешняя, стандартного урока? Вертикальная, то есть, «деятельность» спускается от учителя к ученику, который, может быть, что-то и сделает, если настроение будет соответствующим. То есть, мы имеем, иными словами, иерархическую форму организации урока. В то же самое время перед нами стоит задача перейти на гетерархированные (горизонтальные) формы, когда одновременно существующие системы действуют параллельно и одновременно. Что это значит? В нашем случае – совместное достижение целей на уроке учителя и ученика.

Учитель создаёт условия, где ученик сам ставит цель, определяет задачи и сам их решает. Спросите, а где же учитель? в процессе внедрения активных методов обучения очень часто можно услышать, что всё идёт к тому, что роль учителя сведётся к 0. Ошибочно! Многократно ошибочно! Роль учителя возрастёт в разы, она модернизируется и модифицируется, но она никак не минимизируется. На первый план выходит учитель-модератор, учитель-эффективный наблюдатель, а не учитель-проповедник древних истин. Активность учителя не должна перекрывать активность ученика. Всё это должно быть на уровне «между». Вот и пришли мы к старой латинской приставке «inter» - между, добавим слово «активный» равно интерактивный, то есть, деятельность одного переплетается с деятельностью другого. Так, с первым понятием в словосочетании «интерактивное вопрошание» мы разобрались, теперь, собственно, что такое «вопрошание» и почему оно должно быть интерактивным.

Задают ли дети вопросы на уроке? Конечно. К сожалению, не всегда эти вопросы приводят к расширению границ знания. Зачастую качество и уместность вопросов это качество и стабильность дисциплины на уроке. Иногда вопрос, заданный учеником, это не попытка что-то для себя уяснить или узнать, это попытка привлечь к себе внимание или попросту сорвать урок. С таким «вопрошанием», каким бы интерактивным оно ни было, надо бороться и пресекать, причём таким образом, чтобы каждый «шутник» понял, что он приходит на урок узнать что-то новое, найти что-то, чем не обладал ранее, а не ради собственной самодемонстрации.

Надо сказать, что тема правильного вопрошания не нова. Ещё в античности Сократ, Платон и Аристотель требовали от своих учеников формулировки правильных вопросов.

Что касается Сократа, то он разработал свой метод вопросов, предполагающих не брать на веру догматические утверждения, принятые всеми. Диалог был основной формой сократовских уроков, через них он приводил учеников к истинному суждению. Отталкиваясь от общего вопроса, получив ответ, необходимо было задать следующий уточняющий вопрос и так далее до окончательного ответа. При этом, как отвечающие, так и задающие вопросы, познавая себя, часто сами вынуждены был признать, что ответ смешон.

Технологии Сократа были развиты его учеником Платоном, основавшим Академию. Здесь в качестве упражнения брался «тезис», то есть вопросительное предложение типа: можно ли научить добродетели? Задача одного из спорящих – оспаривать тезис, а другого – защищать. При этом первый задавал второму вопросы, хитроумно подбирая их так, чтобы тот в своих ответах вынужден был признать нечто противоречащее тезису, который он отстаивал. У задающего вопросы своего тезиса не было. Диалектика учила не только опровергать или с умом задавать вопросы, но также и отвечать, избегая ловушек вопрошателя.

В основу обучения в школе Аристотеля так же положен диалог, то есть система вопросов и ответов в поиске истины. Далее знамя «вопрошателей» подхватили средневековые философы и философы периода Возрождения, например, Галилео Галилей, Исаак Ньютон. Далее по временной шкале можно упомянуть Иммануилла Канта, Бенджамина Блума, Дьордя Пойа. Это далеко не все, кто посвятил себя поисками истины благодаря не ответам, а правильным вопросам.

В наше время это процесс вопрошания не менее интересен. Во-первых, это один из приёмов активных методов работы на уроке, во-вторых, он является частью проектных методик.

Что же важнее? Вопрос или ответ. Окончательный ответ предполагает конечность поиска, а вопрос это знак бесконечности, это вечный поиск. Недаром в корне английского слова “question” (вопрос) лежит слово “quest” – поиск и приключение.

Таким образом, вся история вопрошания говорит о том, что чтобы приходить к самым лучшим решениям в жизни и в работе, нужно лучше формулировать вопросы. Во-вторых, чтобы хорошо формулировать вопросы, не стоит полагаться на случай и ждать, что верные слова придут к вам сами. Можно целенаправленно создавать условия, благоприятные для вопросов. В-третьих, способность отлично ставить вопросы — это не какой-то особый врожденный дар. Любой может задать вопрос о том, что желает узнать. Просто у тех, кто развивает это умение, получается лучше».

И, наконец, что же такое вопрошание? Это процесс формирования и задавания серии вопросов для получения на них ответов. В то же самое время Интерактивное вопрошание это принцип организации вопрошания, при котором цель достигается информационным обменом элементов системы. Под элементами системы в нашем случае мы принимаем учителя и ученика. То есть, цель урока достигается за счёт совместных усилий, за счёт обмена вопросами-ответами, за счёт взаимодействия, за счёт интерактивной деятельности.

Таким образом, интерактивное вопрошание - это форма совместного размышления, где участники обсуждения равноправны в поиске как вопросов, так и ответов.

Техники вопрошания подходят не только для общего развития мышления и для гуманитарных дисциплин, но и для обучения точным и естественным наукам.

Современный человек думает, что образование – это ответы. Тогда как настоящее образование – это вопросы. Но вопросов никто не хочет, они грузят, заставляют размышлять, а это отвратительное занятие.

Проблемы вопрошания:

Когда что-то непонятно и необходимо задать вопрос, сначала надо сформулировать самому себе, что именно мне непонятно. Это чрезвычайно сложно.

Действуют социальные стереотипы. Например: отличник всё знает и всегда может быстро на любой вопрос учителя дать ответ или раз ты задаёшь вопрос, значит, ты не знаешь, не понял, ты глупый, ты — двоечник.

Педагоги в основном подавляют самостоятельные вопросы учеников — они считаются напрасной тратой времени урока, отрывают учителя от программы.

Типы вопросов и пути их появления

Вопросы, которые ставит себе человек:

Доличностные вопросы — «За что мне это?», «Что со мной не так?», «Почему всегда выигрывают другие?», «Скажите мне, какова моя цель?». То есть мы видим в этих вопросах проявление жалости к себе и осуждения себя, зависти к другим, зависимости от авторитетов.

Личностные вопросы — это вопросы самопознания, ценностей, рисков и возможностей. Каков я сам? Как мне жить? Каков будет путь? Что я могу и чего не могу сделать? Человек, приняв тот или иной вопрос, уже по-другому живёт, не как щепка, которую несёт поток — куда вынесет, туда и вынесет.

Асимметричное и симметричное вопрошание:

Ассиметричное вопрошание - виды вопросов, которые ты можешь кому-то задавать, зависят от твоего места на социальной и карьерной лестнице. Упрощённо говоря, начальника или учителя школе можно спросить, как лучше сделать что-либо, но нельзя спросить, зачем это вообще делать.

Возможности задавать вопросы равные — то есть симметричные

Пути появления вопросов:

Вопросы извне - их человеку ставит кто-то другой. Вопросы извне могут человека никак не затрагивать, не поощрять к размышлениям и открытиям, инсайтам, быть чисто информационными.

Когда человек сам себе ставит вопросы. Как правило, это вопросы смыслообразующие и поисковые.

Вопросы, которые возникают и обсуждаются с другими людьми в специально организованной коммуникации. То есть когда идёт работа над вопросом в группе.

Как работает интерактивное вопрошание: примеры техник

Шаги интерактивного вопрошания:

Ставить собственные вопросы, генерировать массивы вопросов;

Делиться вопросами и обсуждать их с другими

Трансформировать, картировать и углублять вопросы, распределять их между участниками.

Стратегии интерактивного вопрошания.

«Вопрос по опорным словам»

Учащимся предлагается, используя данные объекты, термины, выражения, составить вопрос таким образом, чтобы три слова входили в него, а четвёртое было ответом.

В дальнейшем предполагается формирование данного приема учениками самостоятельно.

Например:

- Электронные средства связи

- Собеседник

- Виртуальное общение

- Виртуальный мир

Получится вопрос - Как называют общение с помощью электронных средств связи с виртуальным собеседником в виртуальном мире? (Виртуальное общение - ответ)

«Горячий стул».

1 Вариант: Загадывается какой-либо объект или термин. У доски работает 1 ученик, который должен при помощи вопросов к одноклассникам его угадать.

2 Вариант. Загадывается какой-либо объект или термин. У доски работает 1 ученик, который должен при помощи вопросов одноклассников его угадать. Такие вопросы на «горячем стуле» дают преимущества для всех учеников, так как они обучаются при помощи наблюдения за беседой.

Данные техники позволяют стимулировать активность всех учащихся (интеллектуальное напряжение), формировать умение задавать вопросы и грамотно формулировать на них ответы.

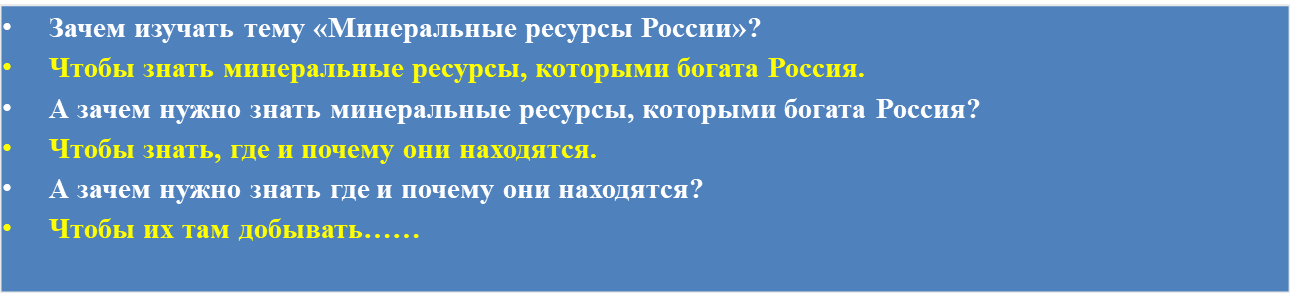

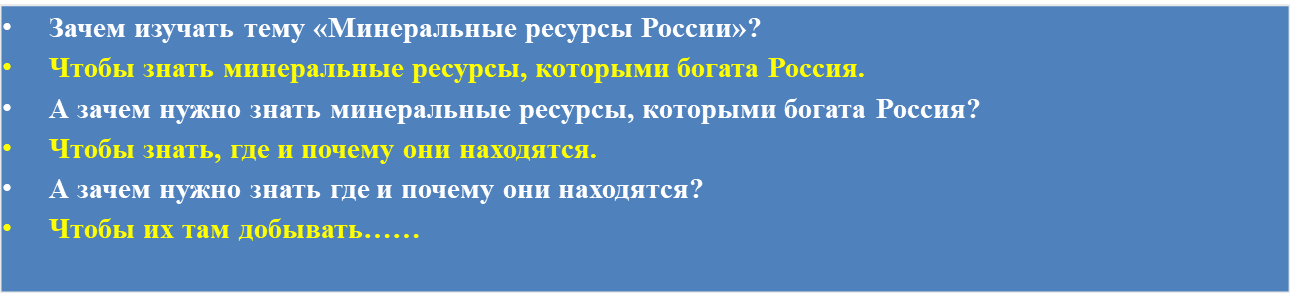

«Прием: 6W»

«W» - «Why» - «Почему?», но и как «Зачем?», «По какой причине?» и т.д

- Каждый последующий вопрос задается на основе предыдущего ответа

- Ответы не должны повторяться.

Например:

«Пять шагов»

Сначала учитель называет тему. Пусть у нас, допустим, будет предмет география, а тема урока — «Ураганы». Дальше учитель объясняет классу правила: что сейчас каждому — абсолютно каждому — ученику нужно придумать любой вопрос про ураганы (при этом, напомню, саму тему учитель ещё даже не начинал объяснять). То есть будут звучать одни только вопросы — и никаких ответов на них, а также никаких комментариев по поводу чужих вопросов на этом этапе быть не должно. Все по очереди, без остановки спрашивают абсолютно что угодно про ураганы — кого что интересует. Это можно делать и устно, и записывая на стикерах на доске.

Дальше учитель объявляет остановку и предлагает ученикам выбрать самый интересный вопрос — хоть свой, хоть чужой. После этого нужно проделать с этим вопросом логическую процедуру: определить, какой он — закрытый или открытый, и перевести в обратную форму, то есть закрытый сделать открытым, а открытый — наоборот, закрытым.

— Например, вопрос «Может ли ураган длиться больше суток?» мы переделываем в «Какая бывает длительность у ураганов?», а вопрос «Какие бывают последствия ураганов?» — в «Может ли ураган унести дом?»

Потом — период поиска ответов. Учитель может предложить найти ответы в учебном материале. Допустим, каждый ученик к следующему уроку пишет эссе по тому самому вопросу, который он сам себе поставил. Весь фокус именно в том, что это свой собственный вопрос, а не навязанный из учебника или из списка, по которому учитель распределяет вопросы между учениками.

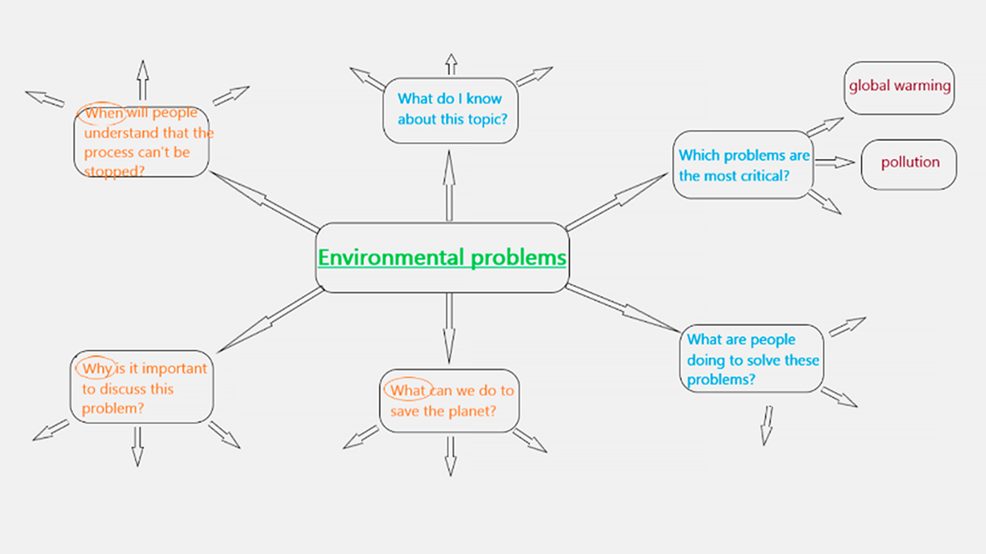

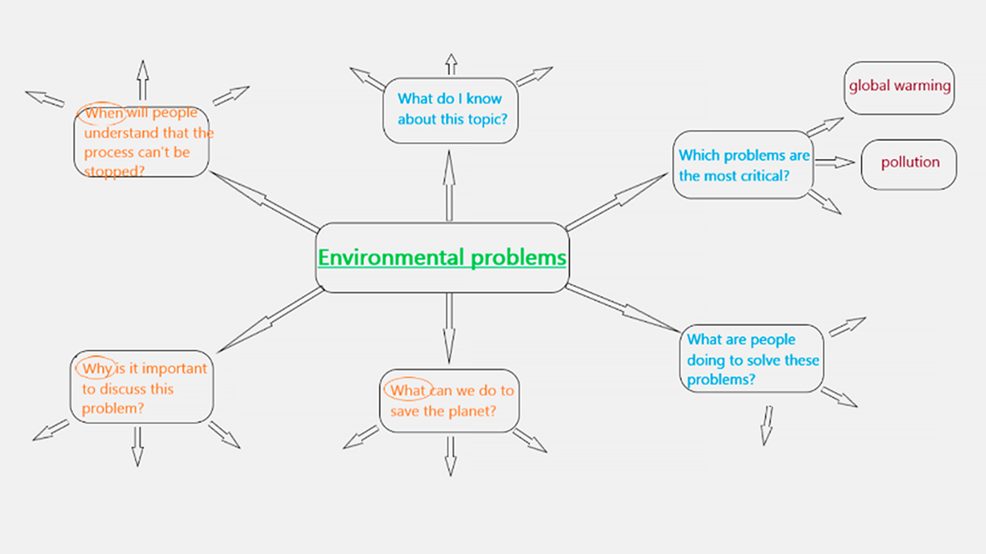

«Интеллект-карта»

Учитель пишет в центре интеллект-карты тему и с одной стороны синим цветом проставляет важные вопросы, на которые учащиеся дают ответы, а с другой стороны рыжим цветом пишет только вопросительные слова, но вот сами вопросы с этими словами, связанными с темой, должны придумать уже сами ученики — и тоже найти ответы. То есть благодаря этому и тема прорабатывается глубоко, и получается такое интеллектуальное приключение.

Так же можно еще выделить следующие методы интерактивного вопрошания как:

- «Дерево вопросов»

- «Четыре угла»

- «Вопросы Джеймса Райана»

- «Карта вопросов»

- «Вопросительные слова»

- «Метод ключевых вопросов»

- «РИСК»

- «Перекрестный огонь»

- «Наоборот»

8