Мастер – класс по теме «Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках биологии»

В современной школе развитие исследовательской познавательной активности является приоритетным направлением учебной и воспитательной работы со школьниками.

Исследование как метод обучения может быть использовано практически на каждом уроке. Проблема состоит в том, что у школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной исследовательской работе. Как учителю организовать работу таким образом, чтобы у учащихся появилось желание провести исследование по возникшей проблеме?

Выход во включении учеников в самостоятельную поисковую деятельность.

Цель:

познакомить участников с построением образовательного процесса, с учетом использования исследовательской деятельности учащихся.

Задачи:

1) Знакомство с основными теоретическими аспектами исследовательской деятельности учащихся;

2) Определение различных форм, методов и приёмов исследовательской деятельности учащихся.

Теоретическая часть

Современный этап развития общества протекает в условиях гиперконкуренции. При этом, в качестве наиболее значимых факторов конкурентноспособности берутся: наличие квалифицированных, творчески мыслящих кадров; умение организовывать их творческую деятельность; готовность воспринимать новаторскую мысль и создать условия для её воплощения в жизнь.

Однако в современной российской школе большая часть знаний преподносится в готовом виде и не требует дополнительных поисковых усилий и основной трудностью для учащихся является самостоятельный поиск информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного компонента – исследовательских умений, которые не только помогают школьникам лучше справляться с требованием программы, но и развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.

Формировать исследовательские умения необходимо не только на уроках, но и во внеклассной работе, которая позволяет учащимся интересующимися предметом, не ограничиваться рамками учебной программы. Применение во внеклассной работе заданий, связанных с проведением наблюдений и опытов, развивает у школьников исследовательские наклонности.

Разнообразие объектов и процессов, изучаемых на уроках биологии, обеспечивает огромные возможности для исследовательской деятельности, в процессе которой обучающиеся учатся излагать свои мысли, работать индивидуально, в группе и в коллективе, конструировать прямую и обратную связь. Организация исследовательской деятельности позволяет учителю обеспечить самостоятельную отработку пропущенного учебного материала – например, провести самостоятельное исследование по заданной теме в форме наблюдения и записать результаты, а так же мотивировать успешного ученика головоломным заданием – например, провести исследование на базе медиа – лаборатории с использованием компьютера и защитить результаты исследования. Элементы исследовательской деятельности на уроках биологии можно вводить уже в 6-х и даже в 5-х классах. Для активизации исследовательской деятельности у младших школьников и формирования мотивации, целесообразно их знакомство с исследовательскими работами старшеклассников. Данная система поэтапного приобщения учащихся к исследовательской деятельности содействует развитию у них интереса к знаниям в области биологии, а так же выявлению талантливых и одаренных школьников.

Во время исследовательской работы каждый ученик имеет возможности реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех.

В ходе работы над учебным исследованием возможно и целесообразно развитие следующих исследовательских умений: понимание сущности проблемы и формулирование проблемного вопроса, формулирование и обоснование гипотезы, определение задач исследования, отбор и анализ литературных данных, проведение эксперимента или наблюдения, фиксирование и обработка результатов, формулирование выводов, оформление отчета о выполнении исследования. А также развитие таких коммуникативных умений и навыков, как организация внутригруппового сотрудничества, совместная выработка способов действий, публичная презентация работы.

Привлекая учащихся к исследованиям, необходимо, прежде всего, базироваться на их интересах. Все, что изучается, должно стать для ученика личностно значимым, повышать его интерес и уровень знаний. Однако предлагаемые темы и рекомендуемые ученику методы исследования не должны превышать его психолого-физиологические возможности. Исследовательская деятельность должна вызывать желание работать, а не отталкивать своей сложностью и непонятностью.

Структура исследовательской деятельности определяется следующим образом:

Поисковая активность — анализ — оценка — прогнозирование развития ситуации — действия — поисковая активность.

Исходя из этого, при организации исследовательской деятельности учащихся среднего и старшего звена можно использовать следующие виды исследований.

Виды исследовательской деятельности на уроке:

Проведение учебного эксперимента

Сюда относятся все лабораторные и практические работы по биологии, начиная с 6-го класса и заканчивая 11 классом. Выполняя лабораторную работу, ученик получает субъективно новые знания.

При выполнении этих работ учащиеся приобретают навыки наблюдения, фиксирования и правильного оформления результатов наблюдений, анализа полученных данных, делают выводы.

В 6 классе при проведении лабораторных работ организую небольшое исследование с помощью цифрового микроскопа.

Например, изучение строения плесневого гриба мукора. Проблемным вопросом при изучении плесневого гриба может быть нахождение разницы и выявление ее причины между рассмотренными временными микропрепаратами плесневого гриба, развивающегося на субстрате в начальном периоде развития и во время созревания спор. Учащиеся выполняют работу на своих рабочих местах с использованием светового микроскопа. Учитель демонстрирует микропрепараты с помощью цифрового микроскопа.

Учебный эксперимент – один из продуктивных методов обучения.

6 класс

Устройство увеличительных приборов.

Приготовление микропрепарата кожицы лука.

Изучение органов цветкового растения.

Передвижение воды и минеральных веществ в растении.

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.

Морфолого-биологический анализ семейств растений класса двудольные.

Морфолого-биологический анализ семейств растения класса однодольные.

Изучение строения водорослей.

Изучение строения мхов.

Изучение строения папоротников.

Изучение строения голосеменных растений.

Изучение строения покрытосеменных растений.

Изучение строения плесневых грибов.

Распознавание съедобных и ядовитых грибов.

Вегетативное размножение комнатных растений.

7 класс

1.Изучение одноклеточных животных.

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.

3.Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.

4.Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.

5.Изучение строения позвоночного животного.

6.Изучение внешнего строения рыб.

7.Изучение внешнего строения птиц, перья птиц.

8. Изучение строения куриного яйца.

9. Изучение внешнего строения млекопитающих.

10. Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе».

11.Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих области».

8 класс

1.Строение клеток и тканей.

2.Строение и функции спинного и головного мозга.

3.Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.

4.Микроскопическое строение крови человека и лягушки.

5.Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.

6.Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.

7.Строение и работа органа зрения.

9 класс

1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание.

2. Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и кривой.

3.Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).

4. Решение генетических задач.

5.Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности».

Использование метапредметных заданий.

Если человек хорошо знает один предмет, то он может хорошо ориентироваться и в любом другом. Метапредметные задания имеют цель «собрать воедино», не растеряться и обобщить знания для решения заданной проблемы. Метапредметность позволяет создать целостную картину мира в сознании ребенка, объединяя учебные предметы из различных областей.

Например:

Цветочные часы (изучение явления фотопериодизма).

Жизнь в пустыне или на северном полюсе.

Вирусы: биологические и компьютерные.

Что мы едим?

Использование компетентностных заданий.

Компетентностные задания ставят цель проявить знания, умения, навыки по изучаемому предмету для решения реальной практической задачи или ситуации. При работе над компетентностным заданием ученик использует не отдельные изучаемые темы, комплекс учебных умений: биологических, химических, географических, физических, коммуникативных.

В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить:

- умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности;

- умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать начальные данные и планируемый результат;

- умение работать со справочной литературой;

- владение навыками использования специального оборудования, применение методов статистики;

- умение оформить результаты своей деятельности;

- создание целостной картины мира на основе собственного опыта.

Например:

Хамелеон (цветные реакции).

Мое меню.

Мертвая вода.

Я краснею.

Дерево- загадка.

Группа крови и характер человека.

Путешествие эритроцита.

Экологический ремонт.

Волосы бывают разными.

Невероятно, но факт.

Яйцо или курица?

Экологическая игрушка.

Есть ли жизнь на Марсе?

Использование коммуникативных заданий.

Коммуникативные задания предполагают развитие коммуникативных навыков: высказать свое мнение по данному вопросу. Подтвердить или опровергнуть какие либо утверждения, выступить в споре и отстоять свое мнение в общении с оппонентом. Такие задания развивают у учащихся коммуникативные компетенциии основе знаний по предметам естественнонаучного цикла.

Выполняя такие задания, учащиеся оказываются в ситуациях, которые способствуют формированию коммуникативной компетенции:

- получает опыт общения в различных речевых ситуациях (спрашивает, обсуждает, высказывает);

- овладевает приемами работы с разными источниками информации: с учебниками, со словарями, Интернет- ресурсами;

- использует разные виды чтения (ознакомительное, изучающее).

Например:

Мы – пришельцы?

Трансгенные продукты: за и против.

Загадочный янтарь.

Чем человек отличается от животного?

Пирсинг: за и против.

Использование исследовательских заданий.

Исследовательские задания позволят учащимся отыскивать знания о реальных объектах с помощью поиска фактов, наблюдения, выдвижения гипотез, сравнения разных версий, исследования, эксперимента. Их выполнение предполагает реальное или мысленное исследование объектов или явление, анализ и описание своего исследования. Учащиеся не ограничены в выборе путей и способов исследования, им предполагается придумать свои опыты, продумать последовательность, а затем сделать собственные выводы о результатах опытов. Это увлекает их, повышает мотивацию к изучаемому предмету, позволяет взглянуть на мир по-новому. В ходе выполнения исследовательских заданий у учащихся развиваются и совершенствуются когнитивные качества, необходимые человеку в процессе познания окружающей действительности, такие как6 эрудированность, любознательность, способность к анализу и синтезу.

Например:

Микроскоп: световой, электронный, цифровой.

Мойдодыр.

Доверяя, но проверяй (изучение органов чувств).

Птичий диалог.

Загадка пирамид.

Виды исследовательской деятельности во внеурочное время:

1. Подготовка и участие в олимпиадах по биологии, экологии.

2. Участие в конкурсах, природоохранных мероприятиях и акциях «Наш дом – Земля», «Птица года» и другие.

3. Участие в образовательных экспедициях (экскурсиях по экологической тропе, походах по родному краю)

4. Проведение кружков «Юный друг природы», «Юные исследователи природы родного края», «Школьный экологический мониторинг», элективных курсов «Твои возможности, человек».

5. Написание творческих работ.

6. Написание рефератов, например, «Грибы-подснежники».

7. Выполнение мини – исследований, например, «Моё любимое дерево», Моё любимое животное».

8. Создание буклетов.

9. Создание презентаций

10. Создание моделей (цветкового растения, побега)

11. Создание книги юного биолога, например – 8 класс («Эволюция человека», «Анализаторы. Орган слуха» и др)..

12. Оформление альбомов: («Я изучаю природоведение» – 5 класс; «Я изучаю биологию» – 6 класс).

Практическая часть

Задание для группы №1.

И. С. Тургенев в рассказе Живые мощи”

«Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?! Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая - ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа, губ почти не видать - только зубы белеют и глаза, да из – по платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, две крошечных руки тоже бронзового цвета...”. Причиной этих изменений стала полученная Лукерьей травма головы, после которой и появились определенные симптомы: “ ...стала я сохнуть, чахнуть, чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить... и ни пить, ни есть не хочется...”.

Ответ: Аддисонова болезнь (бронзовая болезнь)

Задание для группы № 2.

А. Кронин “ в повести «Цитадель”

Это был тот же Имрис, но черты его лица как-то неуловимо погрубели и исказились. Лицо имело отечный вид, ноздри распухли, кожа приняла восковой оттенок... Весь он был какой-то вялый, точно сонный. Эндрью заговорил с ним. Имрис пробурчал в ответ что-то невнятное. Потом.... разразился какой-то бессмысленной враждебной тирадой”.

Ответ: микседема (слизистый отек)

Задание для группы № 3.

Об этих заболеваниях упоминается в пьесе «На дне», повести

« Фома Гордеев» и «Детство» М. Горького, в «Братьях Карамазовых» Ф. Достоевского.

Ответ: холера, натуральная оспа

Задание для группы № 4.

События, описываемые в повестях «Собачье Сердце» М.А. Булгакова и « Голова профессора Доуэля» А. Беляева: миф или реальность?

Ответ: трансплантация органов

Задание с использованием табличных данных

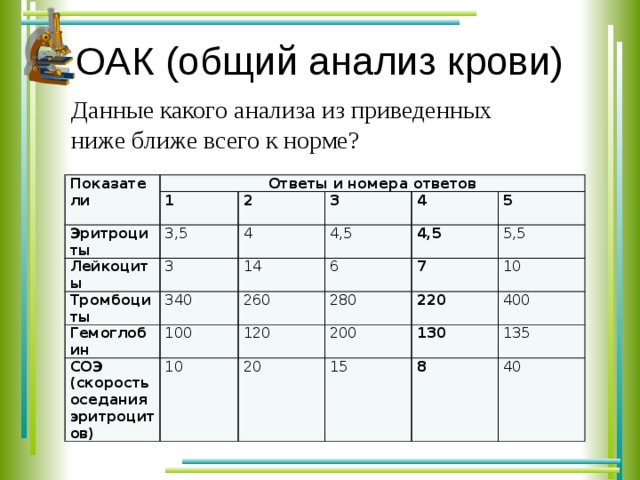

Данные какого анализа из приведенных ниже ближе всего к норме?

| Показатели | Ответы и номера ответов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Эритроциты | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |

| Лейкоциты | 3 | 14 | 6 | 7 | 10 |

| Тромбоциты | 340 | 260 | 280 | 220 | 400 |

| Гемоглобин | 100 | 120 | 200 | 130 | 135 |

| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 10 | 20 | 15 | 8 | 40 |

Таблица основных показателей общего анализа крови

| Показатель | Действие | Норма | Возможные заболевания |

| Число эритроцитов (красных кровяных телец. | Эритроциты пи тают ткани организма кислородом, а также удаляют углекислый газ, который затем выделяется через легкие. | мужчины 3-6.2 женщины 3.8-5.5 дети 3.8-5.5 | Ниже нормы - анемия, организм получает недостаточные количества кислорода. Выше нормы – тромбоз, склеивание клеток эритроцитов при обезвоживании организма, курении, болезнях почек. |

| Гемоглобин (Hb) | Гемоглобин – это особый белок, который содержится в эритроцитах и отвечает за перенос кислорода к органам. | мужчины 135-160г/л женщины 120 -140г/л | Ниже нормы - анемия, приводит к кислородному голоданию организма. Выше нормы - высокое количество эритроцитов, обезвоживание организма, сгущение крови, болезни сердца. |

| Число тромбоцитов ( кровяные пластинки) | Тромбоциты – это небольшие пластинки крови, которые участвуют в образовании тромба и препятствуют потере крови при повреждениях сосудов. | 180 – 320 | Выше нормы - тромбоцитоз, чаще после удаления селезенки. Ниже нормы – тромбоцитопения (несвертывание крови), при иммунных нарушениях, циррозе печени и др. |

| Число лейкоцитов ( белые кровяные тельца) | Лейкоциты (белые кровяные тельца) защищают организм от инфекций (бактерий, вирусов, паразитов). | 4,0 – 9,0 | Выше нормы – различные инфекционные заболевания, инфаркт миокарда, ожоги, травмы, анемии и др. Ниже нормы - при вирусной инфекции (грипп, ОРВИ), приеме некоторых лекарств (анальгетиков), заболеваниях крови, гастрите |

| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

| Скорость оседания эритроцитов –содержание белков в плазме крови.

| мужчины до 10 мм/ч женщины до 15 мм/ч для

| Выше нормы - при воспалительном процессе, анемиях, злокачественных опухолях и др. Ниже нормы - повышенное содержание эритроцитов в крови (эритроцитоз), или другие заболеваниях крови. |

|

|

|

|

|

| Показатели | Ответы и номера ответов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Эритроциты | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |

| Лейкоциты | 3 | 14 | 6 | 7 | 10 |

| Тромбоциты | 340 | 260 | 280 | 220 | 400 |

| Гемоглобин | 100 | 120 | 200 | 130 | 135 |

| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 10 | 20 | 15 | 8 | 40 |

Что Вы можете сказать по данному анализу крови больного?

| Показатели |

|

| Эритроциты | 4,5 |

| Лейкоциты | 12 |

| Тромбоциты | 260 |

| Гемоглобин | 90 |

| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 20 |

Ответ: у больного низкий гемоглобин (анемия), воспалительный процесс (лейкоцитоз)

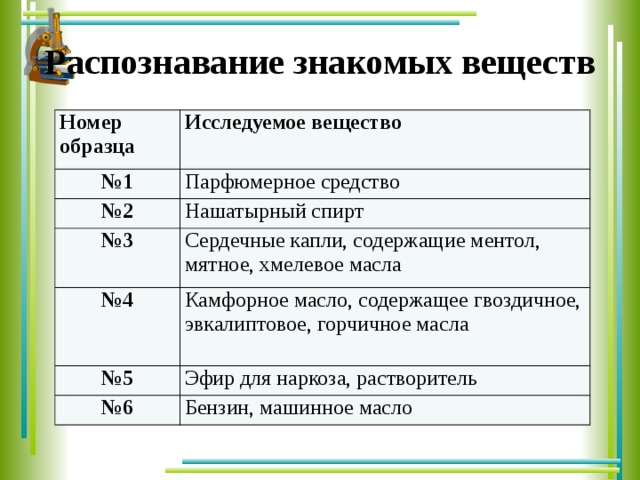

Задание. Распознавание знакомых веществ.

| Номер образца | Исследуемое вещество |

| №1 |

|

| №2 |

|

| №3 |

|

| №4 |

|

| №5 |

|

| №6 |

|

Ответ:

| Номер образца | Исследуемое вещество |

| №1 | Парфюмерное средство |

| №2 | Нашатырный спирт |

| №3 | Сердечные капли, содержащие ментол, мятное, хмелевое масла |

| №4 | Камфорное масло, содержащее гвоздичное, эвкалиптовое, горчичное масла |

| №5 | Эфир для наркоза, растворитель |

| №6 | Бензин, машинное масло |