Мастер – класс для учителей начальных классов по теме: «Технология проблемного диалога»

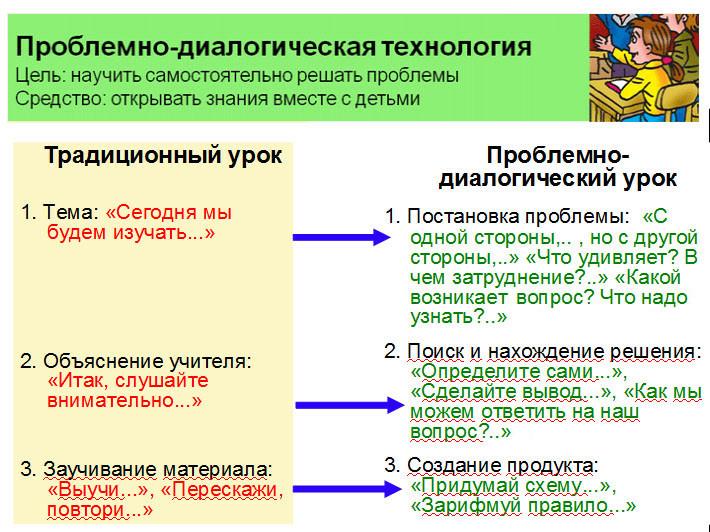

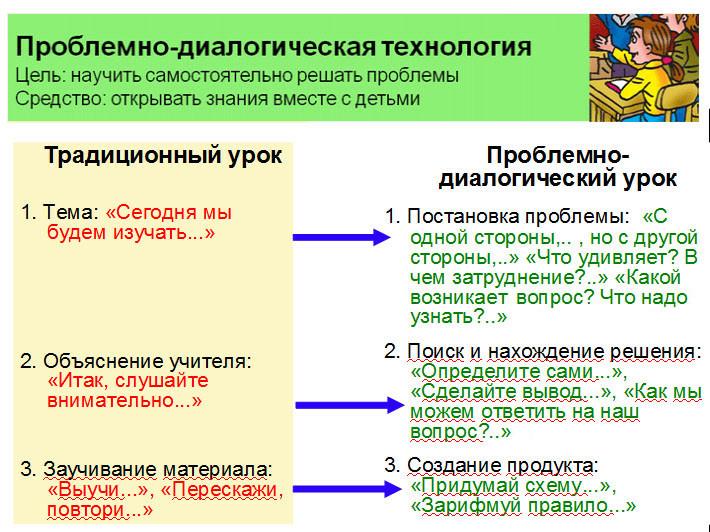

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения.

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок.

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию.

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

В отличие от этого традиционное обучение – это тип обучения, обеспечивающий репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При этом постановка проблемы сводится к сообщению учителем темы урока; поиск решения редуцирован до изложения готового знания, что не гарантирует его понимания большинством класса.

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-диалогических методов обучения.

Классификация методов обучения (методов введения знаний)

| Методы | Проблемно-диалогические | Традиционные |

| Постановка проблемы | Побуждающий от проблемной ситуации диалог | Подводящий к теме диалог | Сообщение темы |

| Поиск решения | Побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог | Подводящий к знанию диалог | Сообщение знания |

В рамках технологии разработаны приемы создания проблемной ситуации и для каждого прописан текст диалога, описаны способы реагирования учителя на предлагаемые учениками формулировки учебной проблемы; установлена предметная специфика приемов создания проблемной ситуации.

Для уроков естествознания и обществознания наиболее характерной является проблемная ситуация с одновременным предъявлением двух противоречивых фактов (теорий, мнений), после чего учитель произносит следующие реплики побуждающего диалога: «Что вас удивило? Какое противоречие налицо? Какой возникает вопрос?»

Для уроков русского языка и математики более типична проблемная ситуация с предъявлением практического задания, основанного на новом материале (напиши или реши то, что только сегодня будем изучать). Правда, на уроках русского языка ученики такие задания могут выполнить, но по-разному, поэтому возникает проблемная ситуация с разбросом мнений и побуждающий диалог звучит так: «Задание было одно? А как вы его выполнили? Почему получились разные варианты? Чего мы еще не знаем?» На уроках математики ученики обычно не могут выполнить задание, включающее новый материал. Возникает проблемная ситуация с затруднением, и поэтому диалог будет другим: «Вы смогли выполнить задание? Нет? В чем затруднение? Чем это задание не похоже на предыдущие?»

Не менее подробно охарактеризован диалог, побуждающий учеников к выдвижению и проверке гипотез. В частности, разработана его структура, описаны последовательный и одновременный варианты выдвижения гипотез, даны способы реагирования на предложения учеников. Таким образом, технология проблемного диалога включает детальное описание методов обучения.

Однако реальный урок – это не только методы, но еще формы и средства обучения. Установлены взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами обучения: групповой, парной, фронтальной. Например, проблемная ситуация с разбросом мнений, характерная для уроков русского языка, легко создается в ходе групповой работы, а проблемная ситуация с затруднением – на уроках математики во фронтальной работе с классом. Изучены связи методов с такими средствами обучения, как опорные сигналы, учебник и ТСО. В частности, описано, какие бывают опорные сигналы, кто и в какой момент урока их создает и даже на какой части доски их лучше располагать.

Таким образом, технология проблемного диалога представляет собой детальное описание методов постановки и решения проблем, а также их взаимосвязей с формами и средствами обучения.

| ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ | для всех и каждого | - технология «открытия» знаний учениками |

| для учителя | - ключ к успеху и творчеству |

| для ученика | - интересный и понятный урок |

| для образования | - реализация развивающего обучения |

| для методиста | - универсальная педагогическая технология |

| для директора | - конкурентоспособность коллектива |

| для завуча | - единая методическая тема школы |

| для педвуза | - новое содержание лекций |

Сегодня проблемный диалог широко шагает по стране, находит новых сторонников и несет свой позитив всем: и тем, кого обучают, и тем, кто обучает.

Мастер- класс: «Создание проблемной ситуации на уроке как один из способов развития творческого мышления младших школьников».

Плохой учитель преподносит истину,

хороший учит ее находить.

А. Дистервег

В связи с модернизацией начального образования и необходимостью реализации модели личностно-ориентированного обучения младших школьников остро встала проблема развития творческого мышления учащихся и их познавательных процессов. Для этого учителям начальных классов предлагается много новых программ.

Много лет я работаю по Образовательной системе «Школа 2100». Программа построена на диалоге с ребенком. Я не просто сообщаю тему урока, дети сами открывают для себя ту или иную тему. Поэтому мне бы хотелось поделиться с вами некоторыми своими наработками и удачными формами работы, которые я применяю.

В условиях личностно-ориентированного подхода, необходимо предоставить обучение каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, в процессе изучения и усвоения научных знаний, заданных в содержании различных учебных предметов.

Важно отметить! Проблемное обучение реализуется успешно лишь при определенном стиле общения между учителем и учеником, когда возможна свобода выражения своих мыслей и взглядов учениками при пристальном и доброжелательном внимании преподавателя к мыслительному процессу ученика.

Успех интеллектуального развития школьника достигается главным образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. И от его умения «и наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать познавательную систематическую деятельность зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к постоянному самообразованию.

Что же такое проблемная ситуация?

Проблемная ситуация – это средство организации проблемного обучения, начальный момент мышления, вызывающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности.

Проблемная ситуация может быть различной:

- по содержанию неизвестного,

- по уровню проблемности,

- по виду рассогласования информации,

- по методическим особенностям.

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создавать на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.

Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых методических приемов:

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;

- сталкивает противоречия практической деятельности;

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;

- побуждает обучающихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику рассуждения;

- определяет проблемные теоретические и практические задания;

- ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем решения; на преодоление психической инерции и другим).

Приведу примеры проблемных ситуаций, использованных на уроке.

Математика. Задание связано с геометрическим материалом. Учитель предлагает вниманию первоклассников плакат, на котором изображены несколько четырехугольников и пятиугольников. Все эти фигуры на плакате никак не сгруппированы, но четырехугольники окрашены в красный цвет, а пятиугольники - в зеленый. Учитель сообщает, что все красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые - пятиугольниками. После этого перед классом ставится проблемный вопрос: «Как вы думаете, почему красные фигуры можно назвать четырехугольниками, а зеленые - пятиугольниками?». Для решения данной проблемы дети должны провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений.

Они должны сравнивать мысленно термины «четырехугольник» и «пятиугольник». Анализируя эти слова, они должны расчленить их, выделив в них знакомые им слова, являющиеся частями новых терминов – «четыре» и «угол», «пять» и «угол». Такой анализ уже может направить их мысль в определенном направлении. Проверить правильность возникших предположений они смогут, обратившись к внимательному рассматриванию предложенных им фигур. Здесь снова придется провести ряд наблюдений, сопоставлений, сравнений, в результате которых они должны убедиться, что действительно все красные фигуры содержат по четыре угла, а зеленые – по пять углов. Подметив эту особенность, сопоставив ее с особенностями терминов - названий данных фигур, дети должны прийти к выводу, который и будет ответом на поставленный проблемный вопрос.

Рассмотрим для примера фрагмент урока на тему «Площадь фигуры».

Цель урока – начать формирование у детей представления о площади фигуры и упражнять их в сравнении площадей фигур путем подсчета числа клеток, на которые разбиты фигуры.

Начинаем работу по ознакомлению с понятием площадь с изложения новых знаний.

- Рассмотрите в учебнике рисунок. Какие фигуры изображены на рисунке? (Круг и треугольник, - отвечают дети).

- Треугольник целиком поместился в круге, поэтому мы говорим, что площадь этого треугольника меньше площади круга. Наложив далее вырезанный из бумаги прямоугольник на квадрат, мы видим, что прямоугольник целиком помещается в квадрате. Площадь этого квадрата больше площади прямоугольника. А вот эти прямоугольники (демонстрируются вырезанные из бумаги прямоугольники) полностью совпадают. В этом случае мы говорим, что у них равные площади и т.п.

- На доске помещаем 3-4 прямоугольника одинаковой длины, но разной ширины. Предлагаем ученикам сравнить их и на основе сравнения сделать вывод. Затем ученики сравнивают прямоугольники, имеющие одинаковую ширину, но разную длину. Как и в предыдущем случае отмечаем, что, чем длиннее прямоугольник при одинаковой ширине, тем больше его площадь.

Подвести учеников к выводу о том, что рассмотренный выше прием сравнения площади не всегда приемлем, можно путем создания следующей проблемной ситуации. Показать ученикам заранее вырезанные из картона квадрат и прямоугольник размерами, например, 4 дм х 4 дм и 3 дм х 5 дм (рис. 1) и предложить сравнить на глаз площади этих фигур.

Русский язык. На уроках русского языка возможен широкий спектр проблемных ситуаций, однако наиболее часто используется проблемная ситуация со столкновением мнений учащихся. Классу предлагается практическое задание на новый материал, т.е. в буквальном смысле предъявляется требование «сделайте то, что только сегодня будем изучать».

Тема: «Ударение» (2 класс).

На доске записаны слова: пропасть, замок, кружки, стрелки, белки, хлопок, мука, плачу.

Учитель просит в один столбик записать слова, где ударение падает на первый слог. В другой – те, где ударение падает на второй слог. Учащиеся зачитывают свои ответы, и тут оказывается, что одни и те же слова записаны в оба столбика. Обсудив ситуацию, дети приходят к выводу, что ударение может изменить смысл слова и каждый из вариантов записи – правильный.

Тема: «Сложные слова», 3 класс.

На доске написано слово снегопад. Нужно выделить в нем корень. Возникают различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к новому для них способу выделения корня (в сложных словах).

Тема: «Перенос слов», 2 класс.

Учитель говорит, что сегодня на уроке мы будем учиться переносить слова, и просит подумать, зачем и как это делают. Идеи детей и учителя можно записать на доске. Все вместе приходят к выводу: для того чтобы правильно перенести слово, нужно уметь правильно разделить его на слоги.

Попробуйте догадаться, к какой теме подобраны проблемные задания.

| ПОДУМАЙ! На какие две группы можно разделить слова? (до) ехал (до) деревни (по) дороге (по) бежал (про) читал (про) завод (под) машину (под) полз (на) кричал (на) собаку |

ТЕМА: ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ И ПРИСТАВОК.

| ПОДУМАЙ! В какой части слова стоит буква? Как её можно проверить? Медведь н…драл когтями узкие п…лоски еловой к…ры, снёс в яму на х…лме, сверху н…кидал мягкого моху. П…дгрыз ёлочки вокруг ямы так, что они шалашом н…крыли её, з…лез под них и з…снул спокойно. |

ТЕМА: БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ И ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК.

Существенным является развитие мотивации учебной деятельности. Мотивы предполагают добычу знаний в процессе поисковой деятельности и возможность решать задачу творчески, контролировать и оценивать свою деятельность. Принципиально важным становится опора на два принципа: самоконтроль; самооценка.

Для этого использую индивидуальные задания такого вида:

Тема: Непроизносимая согласная в корне

| карточка 1. (с самопроверкой) 1. Прочитай текст. 2. Найди и выпиши 4 слова с непроизносимой согласной. 3. Найди и выпиши 5 слов с изученными орфограммами. Орфограммы подчеркни. |

| Февраль. Стоял февраль. Ветер гнал с места на место колючую снежную пыль. Но с каждым днём чувствовался приход весны. Небо временами делалось удивительно синим. Далеко видна была вся местность. С тяжёлых прозрачных сосулек падала капель. До позднего вечера был слышен её стук. Ночью снова мороз, метель. Широкая лестница и крыльцо были занесены снегом. |

| карточка 1. САМОПРОВЕРКА: Слова с непроизносимыми согласными: ЧУВСТВОВАЛСЯ, МЕСТНОСТЬ, ДО ПОЗДНЕГО, ЛЕСТНИЦА. |

Тема: Мягкий знак после шипящих.

| Измени слова так, чтобы они обозначали один предмет. Запиши. Малыши, чижи, грачи, печи, мыши, ерши, ножи, товарищи, ночи, лещи. |

| САМОПРОВЕРКА: Малыш, чиж, грач, печь, мышь, ёрш, нож, товарищ, ночь, лещ. |

При работе с использованием проблемно-диалогического обучения происходит развитие:

1. умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации);

2. самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения);

3. креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов действий, поиск нестандартных решений).

Окружающий мир.

Как объяснить, что у грызунов, которые всю жизнь что-то грызут, зубы не стачиваются на протяжении всей жизни? ( Ответ: зубы грызунов растут всю жизни).

Или: учитель просит нарисовать на альбомном листе ручку, резинку, грушу, пенал. Затем даёт задание нарисовать дом или машину в натуральную величину. Ученики понимают, что это невозможно, и под руководством учителя приходят к выводу, что нужно использовать масштаб.

Ещё один пример. Перед изучением природных зон ставлю перед учащимися следующий вопрос: почему такой крупный хищник как белый медведь не питается пингвинами? Ответы учащихся настолько необычны: мясо пингвина не вкусное, или он быстро убегает, или они ни разу не встретились. И вот тут возникает вопрос, почему же вы думаете, что они не встречаются? Живут на разных полюсах.

Проблемная ситуация может возникнуть на уроке тогда, когда учитель намеренно сталкивает жизненные представления обучающихся с фактами, для объяснения которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта. Пример: В Средние века отважных, смелых воинов, которые носили тяжелые доспехи, называли рыцарями, и в наше время человека могут назвать рыцарем. Кто он, рыцарь наших дней? Намеренно столкнуть жизненные представления учащихся с научными фактами можно, рассказав им об интересном явлении или опыте. Проблемную ситуацию учитель может создать, побуждая учащихся к сравнению, сопоставлению противоречивых фактов, явлений, данных. При создании проблемных ситуаций учителю очень важно не торопиться исправить ошибку учащегося. Это может привести только к появлению у учащихся робости, страха ошибиться, сковывает их инициативу в постановке и решении интеллектуальных проблем.

В процессе восприятия учащимися нового учебного материала нужно уделять внимание подготовке детей к активному восприятию новых знаний. Эту роль и выполняет проблемная ситуация.

Проблемное обучение

• вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности;

• способствует развитию познавательной активности;

• осознанности знаний;

• предупреждает появление формализма, бездумности;

• обеспечивает более прочное усвоение знаний;

• делает учебную деятельность учащихся более привлекательной.