Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Цнинская СОШ №2»

Исследовательская работа

на тему:

«Математика на службе Родине»

Выполнили:

ученицы 8 класса А

Браун Александра

Филина Юлия

Руководитель:

Ширяева ЛюбовьЕгоровна

2019 год

Содержание:

| Введение…………………………………………………………. Математика и математики в годы ВОВ. 1.1. Работа в тылу 1.2. Ученые математики на фронте............. 2. Роль статистической информации в военное время 2.1 История визуализации данных 2.2. Статистика в годы Великой Отечественной войне 3. Вклад Тамбовской области в победу в Великой Отечественной войне в цифрах и диаграммах 3.1 Диаграммы и графики 4.Соцологическое исследование 3.Заключение………………………………………………………. 4.Список используемой литературы……………………………...

|

|

Приложение…………………………………………………………

Введение

Военные фильмы такие, как недавно показанный «Танк Т-34», возвращают к тому времени когда на нашу страну выпали суровые испытания, когда фашистские полчища вероломно, без объявления войны хлынули через наши границы .

«Всё для фронта, всё для победы!»- было призывом для каждого жителя нашей страны, которые стремились помочь Родине в борьбе с врагом. Сто девяносто дивизий, тысячи самолётов, танков и орудий были брошены на нашу землю с одной изуверской целью - давить, сжигать, беспощадно уничтожать. На фронт уходили тысячи добровольцев, формировались дивизии народного ополчения, партизанские отряды. Женщины, старики, подростки заменяли уходящих на заводах и колхозных полях, и на строительстве оборонительных сооружений. Нам захотелось узнать как математика помогла

в битве с фашистской армией и приблизить час Победы .

Актуальность данной темы заключается в том, что история развития и повышения обороноспособности нашей страны- одна из важнейших задач нашего государства в современном мире. Конечно, многие задачи военного дела в своей основе не решаются математическим путем. Однако отдельные элементы таких задач могут быть уяснены и надежно обоснованы только при применении математических методов. В частности, оценка артиллерийского огня по различным боевым целям не может быть правильно учтена без применения теории вероятностей. Большое значение в военной технике, баллистике, военной топографии, штурманском деле имеют различные разделы геометрии. Для понимания многих военно-технических вопросов, например способов расчета движения снарядов, самолетов, ракет, требуется знание по меньшей мере основных физических и математических законов в этой области. И вот сегодня мы посмотрим, как математика как наука и математики участвовали в укреплении обороны страны, и внесли вклад в Победу, сохранив жизни советским воинам и технику.

Гипотеза: математика играет серьёзную роль в военном деле

Цель работы: изучить и обобщить вклад математики как науки в ВОВ

Задачи:

Изучить теоретический материал по данной теме

Раскрыть роль математики и математиков в военных научных изобретениях

Рассмотреть роль родного края в ВОВ.

Провести опрос, проанализировать полученные ответы и представить в виде диаграмм и графиков.

Методы исследования:

Работа с учебной и научно-популярной литературой, ресурсами сети Интернет.

Наблюдение, сравнение, анализ, аналогия.

1. Математики и математика в годы Великой Отечественной войны

1.1 Работа в тылу.

23 июня 1941 года состоялось расширенное заседание Президиума Академии наук СССР. Советские учёные заявили, что отдадут «все свои знания, все свои силы, энергию и свою жизнь за дело нашего великого народа, за победу над врагом и полный разгром фашистских бандитов, осмелившихся нарушить священную границу нашей Родины». История военных лет показала, что большую роль в укреплении оборонной мощи нашей страны во время Великой Отечественной войны и после нее сыграла физика. А что можно сказать о математике?

Великая Отечественная война не прошла мимо советских математиков: тысячи из них ушли на фронт по мобилизации и добровольцами, многие переключились на решение важных задач, необходимых для победы, остальные не переставали трудиться на своих постах, веря в разгром врага и создавая для будущего новые научные ценности.

Война требовала от авиации больших скоростей самолётов, но увы! При освоении больших скоростей авиация столкнулась с внезапным разрушением самолётов от вибрации особого рода – флаттера. Опасности подстерегали скоростные машины и на земле. При взлете и посадке самолета колеса вдруг начинали вилять из стороны в сторону. Это явление, названное шимми, нередко вызывало катастрофы самолетов на аэродромах. Опять проблема, которую немедленно надо решать. И тут на помощь приходят математики. За решение данной задачи берётся группа учёных во главе с М.В.Келдышем. Выдающийся советский математик М.В. Келдыш и возглавляемый им коллектив ученых исследовали причины флаттера и шимми. Созданная учеными атематическая теория этих опасных явлений позволила советской авиационной науке своевременно защитить конструкции скоростных самолетов от появления таких вибраций. В результате наша авиация во время войны не знала случаев разрушения самолетов по причине неточного расчета их конструкций. Тем самым были спасены жизни многих летчиков и боевые машины. Достижение блестящих результатов в совершенствовании боевых самолетов, прежде всего увеличение их скорости, позволило А.С. Яковлеву и С.А. Лавочкину создать грозные истребители, С.В. Илюшину – неуязвимые штурмовики, Н. Туполеву, Н.Н. Поликарпову и В.М. Петлякову – мощные бомбардировщики. Советские ученые опередили врага и в создании реактивной авиации. Первый испытательный полет нашего реактивного истребителя был произведен в мае 1942 г., немецкий реактивный «Мессершмитт» поднялся в воздух через месяц после этого.

В 1943 году Математический институт Академии наук СССР разрабатывает штурманские таблицы. Они находят широкое применение в боевой практике авиации дальнего действия. Какая ценность? Расчёты всех дальних полётов, выполняемые по этим таблицам, значительно повысили точность вождения самолётов.

В апреле 1942 г. коллектив математиков под руководством основателя конструктивной теории функции действительного переменного и первого аксиоматика теории вероятностей академика С.Н. Бернштейна разработал и вычислил таблицы для определения местонахождения судна по радиопеленгам. Таблицы ускоряли штурманские расчеты примерно в 10 раз. В 1943 г. были подготовлены штурманские таблицы, которые нашли широкое применение в боевых действиях дальней авиации, значительно повысили точность самолетовождения. Штаб авиации дальнего действия, давая высокую оценку работе математиков, отметил, что ни в одной стране мира не были известны таблицы, равные этим по простоте и оригинальности.

Видная роль в деле обороны нашей Родины принадлежит выдающемуся математику академику А.Н. Крылову, чьи труды по теории непотопляемости и качки корабля были использованы нашими Военно-Морскими силами. Он создал таблицы непотопляемости, в которых было рассчитано, как повлияет на корабль затопление тех или иных отсеков, какие номера отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен и насколько это затопление может улучшить состояние корабля. Эти таблицы дали возможность спасти жизнь многих людей, сберечь большие материальные ценности.

Во время Великой Отечественной войны появилась и такая важная проблема, как обеспечение кучности боя и устойчивости снарядов при полете. Эту сложную математическую задачу успешно решил член-корреспондент Академии наук Н. Г. Четаев. Он предложил наивыгоднейшую крутизну нарезки стволов орудий, что позволило обеспечить кучность боя и устойчивость снарядов при полете, их непереворачиваемость. А выдающийся математик А.Н. Колмогоров, используя свои работы по теории вероятностей, разработал теорию наивыгоднейшего рассеивания артиллерийских снарядов. Полученные им результаты помогли повысить меткость стрельбы и тем самым увеличить эффективность действия артиллерии, которую заслуженно называли богом войны.

Математическая теория вероятности использовалась во время Великой Отечественной войны и для определения наилучших методов на нахождения самолетов, подводных лодок противника и для указания путей, позволяющих избежать встречи с подлодками врага.

Во время войны кумулятивные заряды были применены первоначально фашистской армией, а позднее и другими противоборствующими сторонами. М.В. Лаврентьев разработал математическую теорию действия кумулятивного заряда, идея которого использовалась при взрывных горных работах. Она позволила использовать кумулятивные заряды сознательно, предварительно рассчитывая направление их действия и силу взрыва.

В начале войны молодые ученые А. А. Космодемьянский и Л. П. Смирнов выполнили исследования, имеющие прямое отношение к первым образцам пороховых ракет, получивших название «катюш».

Всему миру известна «Дорога жизни» по льду Ладожского озера и ее роль в обороне Ленинграда и спасении многих ленинградцев. В создании этой дороги принимали участие профессор кафедры теории упругости М. М. Филоненко-Бородич, решивший задачу о прочности ледового покрытия.

В изнурительные дни блокады ученые Ленинграда успешно решили задачу огромной сложности и создали капитальный труд – Большой астрономический ежегодник на 1943-1945 гг. это исключительно важное пособие для авиации, флота и артиллерии ученые выполнили образцово.

Командование ВВС Красной Армии дало высокую оценку работе ленинградских ученых. Заместитель командующего ВВС в письме коллективу Астрономического института писал: «За ценный вклад, внесенный Ленинградским астрономическим институтом в дело обороны страны, объявляю всему составу института благодарность». Об условиях, в которых ученые создавали свой труд, говорит тот факт, что треть сотрудников, работавших над ним, погибла.

В годы Великой Отечественной войны подготовка боевых операций, а их было много, была сопряжена с огромным количеством расчётов, которые требовали хороших знаний по математике. Учёные Математического института АН СССР выполнили много сложных работ оборонного значения.

1.2. Ученые математики на фронте.

Добровольцем ушел на фронт и участвовал в боях с фашистскими захватчиками в Крыму, на Украине, в Прибалтике и Восточной Пруссии выдающийся математик и педагог, член-корреспондент АН СССР (с 1964 г.) А.А. Ляпунов (1911-1973).

В частях тяжелой артиллерии на Пулковских высотах отстаивал город Ленинград выдающийся специалист в области теории чисел, теории вероятностей и математической статистики, доктор физико-математических наук, а потом академик АН СССР Ю.В. Линник (1915-1972).

Среди миллиона тех, кто не был отмечен наградами и славою при жизни, то в трудную для Отчизны годину до конца выполнил свой долг и отдал ей самое дорогое – жизнь, были начинающие математики, учителя и студенты, которым только предстояло вступить на этот путь.

Осенью 1941 года умер от ран и нечеловеческих условий вражеского плена Н.Б. Веденисов (1905-1941). Свой путь талантливый ученый начинал в области теории множеств и теории функций действительного переменного. Позже его научные интересы перешли в область теоретико-множественной топологии, где он получил ряд важных результатов. Война застала Веденисова преподавателем одной из военных академий. Несмотря на слабое здоровье и бронь, он принял твердое решение уйти в ополчение. В тяжелых боях под Ельней ученый был ранен и оказался в плену, где силы его быстро иссякли.

М.В. Бебутов (1913-1942) начал свою научную работу еще в студенческие годы в семинаре П.С. Александрова и Н.Б. Веденисова. Его научные интересы были связаны с качественной теорией дифференциальных уравнений. Меньше четырех лет продолжалась научная работа М.В. Бебутова. Первая публикация относится к 1938 г., а последняя опубликована посмертно в 1942г. И все же, несмотря на такой ограниченный промежуток научной деятельности, М.В. Бебутов получил в математике ряд важных результатов. Защищенная им в июне 1941 г. диссертация была отмечена ученым советом как выдающаяся работа.

Последний раз, проверив домашнее задание, простился со своими учениками учитель математики из далекого сибирского села на берегу Ангары Н.В. Бибиков. Он ушел на свой главный открытый урок; своим личным примером побуждал гуманный чувства, верность высоким идеалам, любовь к родной земле. Коротки перемены у трудного ратного дела. Гвардии старший лейтенант Н.В. Бибиков отдавал их письмам к родным, ученикам и своему любимому занятию – рисованию. Война потребовала напряжения всех духовных и физических сил, переплавила абстрактные социальные, этические и моральные понятия в живые образы действительности. То что раньше воспринималось как аксиома, теперь надлежало доказать самой жизнью. Об этом много раздумий в письмах Бибикова Н.В. – волнующем документе свое эпохи. «Очень хочется жить. Дышать, ходить по земле, видеть небо над головой. Хочется увидеть победу, прижать к шершавой шинели шелковистую головку сына. Я очень люблю жизнь и поэтому иду в бой. В бой за жизнь, за настоящую, а не рабскую жизнь. За счастье моих близких, моих детей, за счастье моей Родины. Я люблю жизнь, но щадить ее не буду. Жить как воин и умереть как воин – так я понимаю жизнь» (22 августа 1942 г.)

Выбивая врага из деревни Голоски Каменец-Подольской области, Бибиков упал и навсегда остался в этой далекой украинской деревне.

Роль математики и математиков в военном деле велика. Математики нашей страны в период тягчайших испытаний проявили себя как подлинные патриоты, проявляли величайшее мужество, были храбрыми и расчетливыми воинами. Многие из тех, кто ушел на фронт, не возвратились. Страна потеряла огромное количество талантливой молодежи, которая могла бы стать гордостью отечественной науки.

Еще одним из факторов, приближавшим победу нашего народа, следует считать решения прикладных задач, которые осуществили в предвоенные годы и в годы войны советские математики. Они помогали успешно решать важнейшие практические вопросы освоения природных богатств, проблемы, связанные с созданием новой совершенной военной техники, с увеличением выпуска танков, самолетов и другой продукции, в которой так нуждался фронт.

2. Роль статистической информации в военное время.

2.1. Статистика в годы Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война в корне изменила жизнь страны. В соответствии с нуждами обороны была перестроена отраслевая структура производства, резко ухудшилось состояние материально-технической базы: страна лишилась огромного производственного потенциала — была оккупирована территория, на которой до войны проживало 42 % населения, производилось до одной трети промышленной продукции, около 60 % стали, более половины всей продукции сельского хозяйства. В результате перебазирования сохраненных производственных мощностей изменились производственно-экономические связи между отраслями и между районами страны.

Иными стали методы сбора и обработки статистической информации: вся работа государственной статистики была подчинена оперативным нуждам. Задачи статистики сводились в основном к полному и точному учету материальных и трудовых ресурсов.

В годы Великой Отечественной войны применялся особый способ получения статистических данных— срочные переписи. В военные и первые послевоенные годы такие переписи позволяли установить в народном хозяйстве резервы производственных мощностей, емкостей, остатков металлов, прочего сырья и материалов, наличие трудовых ресурсов, парка подвижного состава транспортных средств и т. д.

Итоги по этим данным органы государственной статистики получали в очень короткие сроки от 7 до 15 дней, что позволяло использовать их для оперативного руководства и планирования.

Если в начале войны переписи должны были выявлять, какими материальными и людскими ресурсами располагала страна, как изменилось их территориальное размещение, то в последующий период, когда началось освобождение оккупированных районов, роль специально организованного наблюдения стала несколько иной. В освобожденных районах была необходима инвентаризация всех имеющихся ресурсов, так как только на ее основе можно было составить план восстановления хозяйства в этих районах. В этот период проводились такие статистические работы, как единовременные учеты обобществленного жилищного фонда, переписи жилищного фонда, находящегося в личной собственности граждан, единовременный учет предприятий коммунального хозяйства, переписи плодово-ягодных насаждений, виноградников, обследование предприятий кирпичной, черепичной, известковой, гипсовой промышленности и многие другие работы.

Одна из проблем, занимавшая многих математиков в то время, была проблема исключительной важности: проверка качества больших количеств однородных изделий. Ведь военные действия невозможны без патронов, снарядов, бомб, мин и т. д. причем все это необходимо в огромных количествах. Эта проблема со всей остротой возникла перед промышленностью уже впервые дни войны, поскольку прошла массовая мобилизация и квалифицированные рабочие стали солдатами. Им на смену пришли женщины и подростки без квалификации и рабочего опыта.

Некачественный патрон мог испортить ружье и принести вред стрелявшему, плохо сделанный снаряд разрывал пушку. Но проверка нередко требует намного больше того времени, что уходит на его изготовление. Тогда математики предложили использовать статистический метод контроля, что позволяло при проверке ничтожной доли изделий давать достаточно точные заключения о качестве всей партии. Через определенное время со станка берутся несколько (скажем, пять) только что изготовленных изделий и замеряются параметры их качества. Если все эти параметры находятся в допустимых пределах, то производственный процесс продолжается, если же хотя бы одно изделие выходит за пределы допуска, то подается сигнал о необходимой переналадки станка или смене режущего инструмента. Какое отклонение параметра от номинала допустимо, чтобы вся партия была изготовлена качественно? Это требует специальных расчетов. После окончания войны выяснилось, что аналогичные исследования проводили математики США. Они подсчитали, что результаты их работы принесли за годы войны стране миллиардную экономию. То же самое можно сказать и о работе советских математиков и инженеров.

2.2. История визуализации данных.

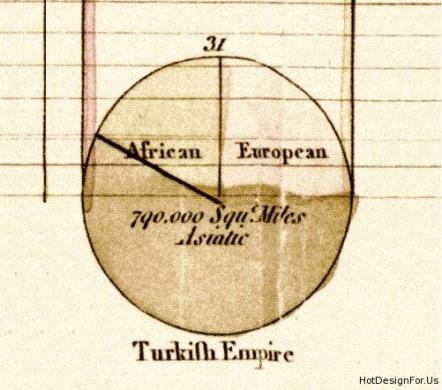

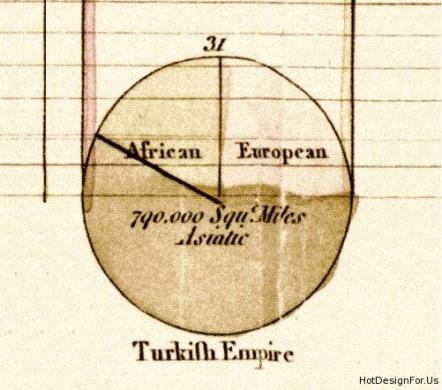

Первые известные примеры визуализации данных появились почти 200 лет назад. Географические исследования, математика и популяризация истории послужили стимулом для создания первых карт, графиков и хронологических диаграмм еще в 17-ом веке.

С

лово «диаграмма» имеет греческое происхождение и в переводе означает изображение, рисунок, чертёж. Это графическое представление соотношения каких-нибудь величин. Основные виды диаграмм: столбчатая, линейная, графическая, круговая, точечная и др.Уильям Плейфейр (William Playfair), прародитель современных диаграмм, первым опубликовал материалы с использованием столбчатых и линейных диаграмм (гистограмм) в атласе «Commercial and Political Atlas» (1786), а свою первую круговую диаграмму в «Statistical Breviary» (1801).

лово «диаграмма» имеет греческое происхождение и в переводе означает изображение, рисунок, чертёж. Это графическое представление соотношения каких-нибудь величин. Основные виды диаграмм: столбчатая, линейная, графическая, круговая, точечная и др.Уильям Плейфейр (William Playfair), прародитель современных диаграмм, первым опубликовал материалы с использованием столбчатых и линейных диаграмм (гистограмм) в атласе «Commercial and Political Atlas» (1786), а свою первую круговую диаграмму в «Statistical Breviary» (1801).

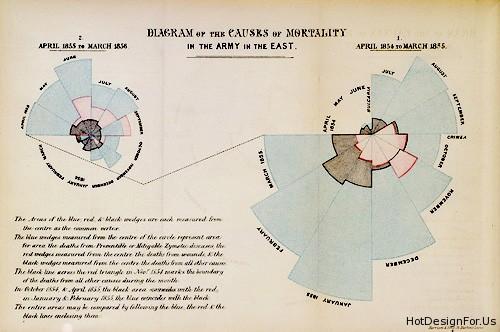

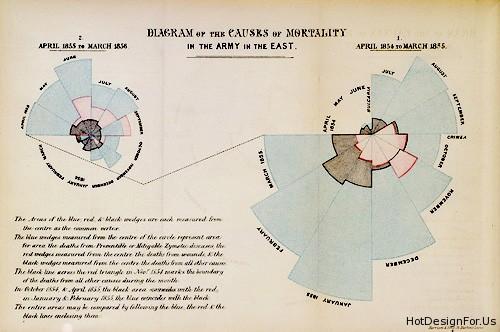

В 1858 году сестра милосердия Флоренс Найтингел в круговой диаграмме о смертности британских солдат в Крымской войне впервые применила параметр площади.

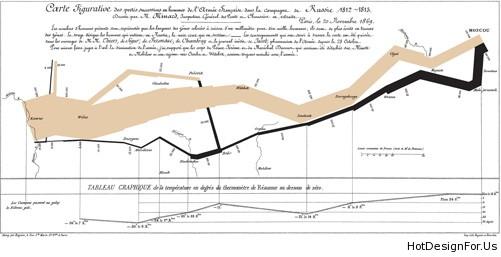

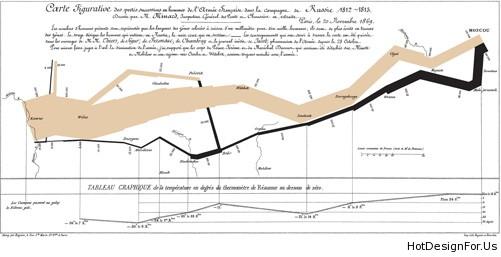

Новатором в графическом представлении информации стал Чарльз Джозеф Минард, который в 1869 году впервые опубликовал географическую диаграмму о поражении армии Наполеона во время русской кампании 1812 года.

Новатором в графическом представлении информации стал Чарльз Джозеф Минард, который в 1869 году впервые опубликовал географическую диаграмму о поражении армии Наполеона во время русской кампании 1812 года.

Возникает вопрос: «Почему первые диаграммы и графики связаны именно с военными действиями?» Ответ, очевидно, состоит в том, что такой способ представления информации позволяет:

производить более сильное впечатление, чем цифры;

лучше осмыслить результаты статистического наблюдения;

правильно истолковать результаты статистического анализа;

значительно облегчает понимание статистического материала;

делает его наглядным, выразительным, лаконичным, доступным.

Вклад Тамбовской области в победу в Великой Отечественной войне в цифрах и диаграммах.

Летом и осенью 1941 г. надо было прежде всего остановить врага. Летом 1941 г. из Тамбова ушли на фронт 1750, комсомольцсв-до6роволъцев, среди них 450 девушек. Моршанск проводил в бой 900 юношей, и девушек. В годы войны на фронтах сражались более 82 тыс. комсомольцев области.

На Тамбовщине и в соседних областях из наших земляков формировались стрелковые дивизии и истребительные отряды. На тамбовской земле размещалась 61-ая армия, готовясь к зимнему наступлению 1941 г., базы партизан, в 1942 г. здесь формировались 2-я гвардейская и 4-я воздушная армии. В военных училищах ускоренно готовились командные кадры.

Особая цена у наград сорок первого года. Несмотря на значительное превосходство врага в численности армии и особенно в боевой технике, герои 1941 г. нанесли гитлеровцам тяжелые потери, остановили их продвижение в глубь страны. Среди них было немало Тамбовцев. 22 июня у Брестской крепости принял первый бой командир артдивизиона капитан С.П. Поздняков, уроженец Сосновского района.

22 июня в воздушном бою под Луцком открыл боевой счет А.К. Рязанов. Сбив за войну 32 самолета, он стал дважды Героем Советского Союза.

Одним из первых Героев Советского Союза в годы войны стал летчик младший лейтенант П.Т. Харитонов комсомолец из с. Княжево Моршанского района. 28 июня он таранил вражеский бомбардировщик, пытавшийся прорваться к Ленинграду.

В начале сентября 1941 г. 107-я стрелковая дивизия которой командовал П.В. Миронов, уничтожила под Ельней до пяти немецких полков вместе с другими частями Красной Армии освободила город.

В тяжелых кровопролитных боях изматывали советские воины – пехотинцы, артиллеристы, танкисты. Быстро обретали боевой опыт, учились бить врага еще лучше. 6 октября 1941 г. в бою у с. Первый Воин на Орлощине мучкапский комсомолец cтpeлок «тридцать-четверки» Иван Любушкин уничтожил 8 немецких танков. В том же месяце на Волоколамском шоссе под Москвой стали в засаду 6 советских танков, которыми командовал тамбовец И.Е. Бармин. Они встретили 80 гитлеровских танков и бронетранспортеров. 24 танка уничтожила отважная шестерка, в том числе 11 – экипаж Бармина.

В боях на реке Аксай пулеметчик Афанасий Ермаков (с. Алгасово) в июле – августе 1942 г. уничтожил около 300 оккупантов. Героически защищала Сталинград в составе легендарной 62-й армии гвардейская дивизия, которой командовал генерал-майор В.А. Глазков (уроженец с. Вердеревщина Бондарского района). Дважды раненный, генерал не покинул командный пункт и продолжал руководить боем. Здесь, на берегу Волги, он и погиб. В музее обороны Царицына-Сталинграда хранится окровавленная шинель В.А. Глазкова, пробитая осколками и пулям.

В решающие моменты боя многие наши земляки сознательно шли на самопожертвование ради победы. Капитан А.Н. Авдеев (уроженец Жердевского района) в июне 1941 г. направил свой горящий бомбардировщик на танковую колонну врага в районе Воложин-Ошмяны в Белоруссии. В июле 1942 г. там же, в Белоруссии, его подвиг повторил капитан С.М. Алешин из Знаменского района. Такие же подвиги совершили майор С.А. Кибрин, Кулигин, лейтенант Халяпин, Фирстов и другие тамбовцы. Бессмертный подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дота, повторили Я.М. Синев, А.В. Полин, Н. Шапкин, П.Е. Попов, Л.И. Рытиков. Красноармеец Михаил Поляков со связкой гранат бросился под вражеский танк.

Разгромив врага под Сталинградом и на Курской дуге, советские войска наступали по всему фронту, освобождая родную землю. 40 тамбовцев стали Героями Советского Союза при форсировании Днепра, среди них командир стрелкового полка Н.П. Бударин, командир орудия Беляев, сапер И.И. Осипов. Минометный расчет сержанта Б.А. Котова (уроженца с· Пахотный Угол Бондарского района) несколько дней удерживал захваченный плацдарм на правом берегу Днепра, недалеко от Киева, отбивая непрерывные атаки фашистов. Когда кончились мины, красноармейцы бросились в штыки. В этом бою погиб Борис Котов, отважный воин и прекрасный поэт. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Десятки фашистских кораблей и самолетов уничтожил защищая Мурманск, наши и союзные морские караваны, воздушный ас В.С. Стрельцов. Прорывал блокаду Ленинграда, брал Тосно, Мгу комсорг стрелковой роты Ю.М. Архипов. В боях на литовской земле погибли Герои Советского Союза артиллерист А.М. Кустов и танкист К.И. Жуков. Под жестоким огнем первой форсировала Западную Двину рота старшего лейтенанта И.А. Мартынова и, отразив десятки атак, врага, удержалась на плацдарме.

Сотни тамбовских патриотов сражались в партизанских отрядах в тылу врага. Всему миру известно имя отважной комсомолки Зои Космодемьянской, уроженки с. Осиновые Гаи Пичаевского района. Ее бессмертный подвиг стал символом беззаветной преданности советской молодежи своей Родине, партии. 14 эшелонов пустил под откос Герой Coветского Союза Н.И. Фролов – подрывник отряда имени Котовскогов Молдавии. Прославились партизаны Т. Я, Дерунец. Б.Ф. Шутов, П.Е. Кривоносов, Г.Ф. Медников. Б.Н. Титов и др.

Из числа наших земляков выдвинулось немало способных военачальников. Генерал-полковник М.С. Хозин командовал Ленинградским фронтом, затем 54 армией; генерал – лейтенант И.А. Богданов в начале войны возглавлял фронт Резервных армий, тамбовец генерал – полковник А.П. Покровский был начальником штаба фронта. Многие тамбовцы были членами военных советов армий, командирами и комиссарами, начальниками штабов крупных соединений.

В войне с фашистской Германией отличились многие тысячи тамбовцев. Более 250 из них стали Героями Советского Союза, более 50 – полными кавалерами ордена Славы, свыше 50 тыс. награждены орденами и медалями. Давно oтгpeмелa война, но Тамбовщина не забыла своих героев. Именами Б.А. Федорова, В.А. Михайлова, Я.М. Синева, 3. А. Космодемьянской, Т.Я. Дерунец названы улицы в Тамбове. Имена других замечательных сыновей тамбовской земли носят улицы городов, сел, колхозы, школы. Навечно зачислены в списки частей и кораблей погибшие в боях Герои Советского Союза тамбовцы С.В. Ачкасов, Г.А. Пономарев, Я.М. Синев, Н. А Филиппов. Ими гордится народ.

Трудящиеся Тамбовского края – фронту

На тамбовском вагоноремонтном заводе к концу 1941 г. осталось около 2/3 рабочих, примерно столько же – на Мичуринском паровозоремонтном. Развернулась ускоренная подготовка трудовых резервов в ремесленных училищах и школах фабрично·заводского обучения. За годы войны 16 ремесленных училищ и школ ФЗО области подготовили более 18 тыс. квалифицированных рабочих, которые составили свыше половины всех работавших на заводах и фабриках. Быстро овладевали «мужскими» профессиями женщины. Лишь на предприятиях Тамбова в октябре 1941 г. их было 3 тыс. Работали по 12 часов в сутки без выходных дней – столько, сколько требовалось для выполнения заказов фронта. Работали так, чтобы каждый грамм металла, каждая рабочая минута били по врагу.

Уже осенью 1941 г., практически вся продукция тамбовских заводов стала военной. Тамбовские вагоноремонтные - бронепоезда, санитарные и банно-прачечные поезда; «Ревтруд» делал электрооборудование и боеприпасы, рабочие «Комсомольца» собирали минометы, авиационные и морские приборы. Одевали Красную Армию суконные фабрики Моршанска. Арженки, Рассказова. На оборону работал Котовск. Необходимые фронту продукты давали хлебозаводы, табачные фабрики, сахарные и маслозаводы – все 9 тыс. больших и малых предприятий Тамбовщины.

Тамбовские железнодорожники сделали все, чтобы не допустить скопления и задержки составов, хотя количество вагонов на станциях в несколько раз превышало норму. Поезда шли с интервалом в несколько сот метров. На высоких скоростях, часто без отдыха, водили поезда машинисты Тамбовского паровозного депо С.Г. Дмитриев, А.С. Мещеряков, А.Ф. Ильин, В.М. Самохвалов, Н.Е. Богданов, Моршанского депо – Ф.Е. Киршин и др. Благодаря героическим усилиям железнодорожников первые полгода войны погрузка по Тамбовскому отделению выросла в 5 раз по сравнению с довоенным уровнем. Годовой план был выполнен на 125% уже в середине ноября. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942 г. за образцовое выполнение заданий правительства и военного командования были награждены орденами и медалями 76 железнодорожников.

На заводе «Революционный труд» осенью 1941 г. более 400 рабочих ежедневно выполняли задания на 200% и выше, в предельно сжатые сроки выполнял оборонные заказы Тамбовский вагоноремонтный завод, где к концу 1941 г. 62% были стахановцами и 24%-ударниками. 16 июля 1941 г..

Паровозные бригады Кочетовки и Тамбова применяли худший по качеству бурый уголь, но не снижали скорости движения поездов. Использовали и облитую водой, а затем замороженную угольную пыль. В 1942 г. завод «Комсомолец» сэкономил 300 тыс. рублей, Тамбовский вагоноремонтный завод (ТВРЗ) – 4 млн.

Город помогал селу. Летом 1941 г. на колхозных полях трудились около 100 тыс. горожан. Крупные заводы взяли шефство над МТС, помогая в ремонте с/х машин и поставке запчастей.

Сельские труженики проявили на весеннем севе 1942 г. трудовое горение, стремление дать фронту и стране как можно больше хлеба, мяса, сырья. Когда не хватало тракторов, пахали на лошадях, волах и коров. Сев был проведен вовремя. Многие районы области, сотни колхозов засеяли яровых намного больше, чем в 1941 г. Выросли посевы особо ценных в военные годы культур: проса, кок-сагыза, махорки.

Тяжелая обстановка на фронтах летом 1942 г. требовала всемерного сокращения сроков уборки урожая, строжайшей борьбы с потерями зерна, картофеля и других продуктов. Тамбовский обком ВКП (б) в этих целях рекомендовал провести ударные фронтовые воскресники, декадники, месячники. Колхозникам помогали свыше 33 тыс. школьников, студентов, учителей, воинские части. «Уберем досрочно военный урожай!», «Хлеб – фронту!» – под такими лозунгами днем и ночью, на лошадях, и волах везли хлеб на элеваторы. Люди не жалели себя. По 252 трудодня выработала каждая колхозница в 1942 г. – в два раза больше, чем в предыдущем.

Неразрывными узлами были связаны между собой фронт и тыл в годы Великой Отечественной. Вcем жертвовали советские люди ради свободы и независимости страны. «Все отдаст русский крестьянин, ни перед чем не остановится, ничего не пожалеет для Родины», – говорили тамбовские колхозники, первыми в стране начиная сбор средств в помощь фронту. В ноябре 1942 г. колхозники сельхозартели «Красный доброволец» Из бердеевского района начали сбор денег на создание танковой колонны «Тамбовский колхозник». Подхватив почин, трудящиеся области за две недели собрали 40 млн. рублей. 14 и 15 декабря 1942 г. танки с надписями на башнях «Тамбовский колхозник», построенные на эти деньги, были переданы Красной Армии. Ими был полностью укомплектован 2-й танковый корпус,

В 1943–1944 гг. на средства тамбовцев были построены торпедные катера, бомбардировщики, истребители. 214 млн. рублей поступило в фонд обороны от населения области в годы войны, Памятником единства фронта и тыла замерла на пьедестале в центре Тамбова «тридцатьчетверка» – одна из сотен боевых машин, рожденных патриотическим почином тамбовских колхозников.

Огромную заботу проявляли жители Тамбовшины о раненых, эвакуированных, сиротах. В начале июля 1941 г. Тамбов принял первых раненых. Самоотверженно трудились тамбовские врачи 3. С. Бочарникова, Л.Ф. Бурнштейн, Т.М. Гроздов, Г.С. Силин и многие другие.

Тысячи тамбовцев отдавали свою кровь для спасения раненых. В одном лишь областном центре было 16 тыс. доноров.

Тамбовская земля приютила тысячи эвакуированных и беженцев из Прибалтики, Белоруссии, Украины, соседних областей. Уже в первые месяцы войны в область прибыли 25 детских домов и один Дом ребенка, в них было 3200 детей. Через год в области было уже 40 колхозных домов, где воспитывалось 1740 детей. Все лучшее-одежда, продукты, постройки – отдавалось им.

Бессмертные подвиги тамбовцев на фронтах, самоотверженный труд в тылу были частью общей победы советского народа в великой битве против фашизма

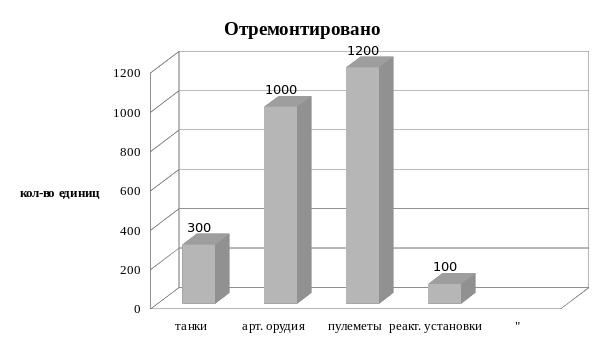

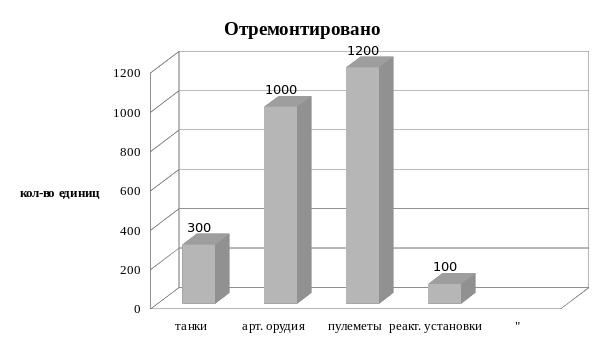

3.1. Вклад тамбовчан в победу в диаграммах и графиках.

На основании изучения материалов о роли, которую играл наш город в годы Великой Отечественной войны, мы составили диаграммы и графики, иллюстрирующие вклад Тамбовщины в Победу над фашистскими захватчиками.

Тамбовщина в годы войны активно участвовала в формировании военных отрядов. В городе уже в начале июля 41-го был образован отряд ополченцев, который пополнил ряды краснопресненской дивизии номер восемь, защищавшей столицу. Всего за годы Великой Отечественной войны на тамбовщине было сформировано 12 артиллерийских полков, 24 бригады и 8 дивизий артиллеристов, а также 4 полные стрелковые дивизии. Большая часть коломенцев в годы ВОВ воевала в составе 122-го полка стрелков 33 армии.

За 1941–1945 годы они выпустили 2 млн. мин и снарядов, 900 тыс. авиабомб, 75 тыс. деталей для реактивных установок, сшили более 630 тыс. комплектов обмундирования.

На заводах Тамбова и области отремонтировали 300 танков, более 1000 единиц артиллерийских орудий, 1200 пулеметов, 100 реактивных установок «Катюша».

4. Социологическое исследование.

Мы провели опрос, целью которого было выяснить, насколько хорошо учащиеся нашей школы знакомы с историей Великой Отечественной войны. В опросе приняли участие 224 ученика с 5-го по 11 класс – это 80% всех учащихся среднего и старшего звена.

На первый вопрос «Какое событие будет отмечать наша страна 9 мая 2019 года?» верные и неверные ответы по параллелям распределились следующим образом:

Для сравнения процентного отношения правильных ответов на этот вопрос по параллелям приведем следующий график:

Второй вопрос звучал следующим образом: «Назовите дату начала Великой Отечественной войны». Верные ответы в процентах представлены в следующей столбчатой диаграмме:

В третьем и четвертом вопросе предлагалось назвать три важных события Великой Отечественной войны и трех героев (групп героев) Великой Отечественной войны. Результаты получились совсем не радостными. Следующие круговые диаграммы эту ситуацию наглядно иллюстрируют: синим цветом показано количество полных ответов, желтым цветом – 1-2 верных ответа, фиолетовым цветом – нет ответа или дан ответ «не знаю»

В третьем и четвертом вопросе предлагалось назвать три важных события Великой Отечественной войны и трех героев (групп героев) Великой Отечественной войны. Результаты получились совсем не радостными. Следующие круговые диаграммы эту ситуацию наглядно иллюстрируют: синим цветом показано количество полных ответов, желтым цветом – 1-2 верных ответа, фиолетовым цветом – нет ответа или дан ответ «не знаю»

события герои

5-е классы

5-е классы

6-е классы

7-е классы

8-е классы

9-е классы

10 класс

11 класс

Всего

Пятый вопрос предполагал выяснить, знают ли участники исследования тамбовчан – Героев Советского Союза. Зеленым цветом на диаграмме показан процент тех, кто смог ответить на данный вопрос, красным – процент не справившихся с вопросом.

5 классы 7 классы 6 классы

8 классы 9 классы 10 класс 11 класс

Итого по школе:

Мы видим, что почти треть учащихся среднего и старшего звена не знают о своих земляках и их подвиге.

Шестой вопрос анкеты был посвящен родственникам участников опроса, в жизнь которых ворвалась война. Мы считаем, что ответ на данный вопрос не зависит от возраста участников опроса, поэтому приведем обобщенную диаграмму, показывающую, насколько хорошо знают судьбу своих родных наши сверстники.

Заключение.

До сих пор нет сводного труда, который бы показал, как много математики дали фронту для победы, как их исследования помогали совершенствовать оружие, которое использовали воины в боях. Этот пробел следует восполнить как можно быстрее, поскольку многих из тех, кто это делал, уже нет в живых, поскольку человеческая память несовершенна и многое забывается. А нам никак нельзя забывать о том, что подвиг народа в Великой Отечественной войне не ограничивается только славными делами фронтовиков, что основы победы ковались и в тылу, где руками рабочих и их разумом, руками и разумом инженеров и ученых создавалась и совершенствовалась военная техника. Нельзя нам забывать и того, что по многим параметрам к концу войны наши танки, самолеты, артиллерийские орудия стали совершеннее тех, которые противопоставлял нам враг. Нельзя забывать, что в конце войны мы вынуждены, были вплотную заняться созданием собственного атомного оружия, а для этого пришлось объединить интеллектуальные усилия физиков, химиков, технологов, математиков, металлургов и самостоятельно пройти тот путь, который уже был пройден США и их западными союзниками.

Со времени Победы прошло почти 74года. Советские математики многое дали восстановлению и развитию народного хозяйства, а также прогресс у теоретической математики. К сожалению, и теперь положение в мире таково, что страна, а имеете с ней и математики, вынуждены уделять внимание разработке проблем обороны. Однако это не самоцель, а вынужденная необходимость. Каждый же из нас мечтает о том времени, когда человечество забудет о войнах и о подготовке к ним.

Выполняя эту работу, мы поняли, что за годы войны, в нечеловеческих условиях, наблюдался прогресс в теоретической математике, как много математики дали фронту для победы, как их исследования помогали совершенствовать оружие, которое использовали воины в боях.

В результате работы мы узнали, какой неоценимый вклад в дело Победы над врагом внесли конструкторы, инженеры, рабочие, трудившиеся на предприятиях страны и Тамбовской области в годы войны. Мы научились строить диаграммы и графики c использованием компьютерной программы MS Excel и смогли применить эти способы представления информации для иллюстрации фактов, свидетельствующих о значительном вкладе нашего родного края в Победу в Великой Отечественной войне; для обработки результатов опроса школьников. Мы наглядно убедились, что учащиеся 5-11 классов в целом знают о том, какое событие пережила наша страна в середине 20-го века, знают о том, как их родные и близкие пережили Великую Отечественную войну. Однако, несмотря на большую внеклассную патриотическую работу (классные часы, экскурсии, встречи с ветеранами, различные акции и т. д.) тревожит, что есть учащиеся, которые не смогли назвать основные события и героев Великой Отечественной войны, а ведь еще живы участники и свидетели того периода истории нашей страны, в том числе среди родных и близких этих учеников.

Список литературы и интернет-источников:

Военно-исторический журнал. Издание МО РФ, №8, 2007.

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – М.: Просвещение, 2013. – 383с.: ил.

История российской государственной статистики: 1811-2011: / Росстат. — М.: ИИЦ«Статистика России»; 2013. — 143 с. Левшин Б.В. Советская наука в годы Великой Отечественной Войны - М.: Наука, 1983.

Математический энциклопедический словарь. /Гл. ред. Ю.В. Прохоров. - М.: Сов. Энциклопедия, 1988.- 847 с., ил.

Интернет-ресурсы:

http:// ru.wikipedia.org› Великая Отечественная война.

http://www.petrograd.biz/worldwars/stat2.php Статистика войны.

http://hotdesignfor.us/news/2010/08/03/ Краткая история инфографики: Ранний период.

http://enc-dic.com/enc_moscow/Protivovozdushnaja-oborona-moskvа

Противовоздушная оборона Москвы.

Приложение.

ОПРОСНИК

Какое событие будет отмечать наша страна 9 мая 2019 года?

1) 100-летие 1-ой Мировой войны

2) 75-летие с начала 2-ой Мировой войны

3) 74-летие окончания Великой Отечественной войны

4) Не знаю

Назовите дату начала Великой Отечественной войны

1) 1 сентября 1939 года

2) 22 июня 1941 года

3) 9 мая 1945 года

4) Не знаю

Назовите три важных события Великой Отечественной войны

1)

2)

3)

4) Не знаю

Назовите трех героев (групп героев) Великой Отечественной войны

1)

2)

3)

4) Не знаю

Назовите тамбовчанина – Героя Советского Союза

Ваши родные в годы Великой Отечественной войны:

Воевали

Оказались в оккупации

Были в ополчении

Участвовали в строительстве оборонных сооружений

Работали на оборонных предприятиях

Были в тылу

Другое (назовите)

Не знаю

лово «диаграмма» имеет греческое происхождение и в переводе означает изображение, рисунок, чертёж. Это графическое представление соотношения каких-нибудь величин. Основные виды диаграмм: столбчатая, линейная, графическая, круговая, точечная и др.Уильям Плейфейр (William Playfair), прародитель современных диаграмм, первым опубликовал материалы с использованием столбчатых и линейных диаграмм (гистограмм) в атласе «Commercial and Political Atlas» (1786), а свою первую круговую диаграмму в «Statistical Breviary» (1801).

лово «диаграмма» имеет греческое происхождение и в переводе означает изображение, рисунок, чертёж. Это графическое представление соотношения каких-нибудь величин. Основные виды диаграмм: столбчатая, линейная, графическая, круговая, точечная и др.Уильям Плейфейр (William Playfair), прародитель современных диаграмм, первым опубликовал материалы с использованием столбчатых и линейных диаграмм (гистограмм) в атласе «Commercial and Political Atlas» (1786), а свою первую круговую диаграмму в «Statistical Breviary» (1801).

Новатором в графическом представлении информации стал Чарльз Джозеф Минард, который в 1869 году впервые опубликовал географическую диаграмму о поражении армии Наполеона во время русской кампании 1812 года.

Новатором в графическом представлении информации стал Чарльз Джозеф Минард, который в 1869 году впервые опубликовал географическую диаграмму о поражении армии Наполеона во время русской кампании 1812 года.

В третьем и четвертом вопросе предлагалось назвать три важных события Великой Отечественной войны и трех героев (групп героев) Великой Отечественной войны. Результаты получились совсем не радостными. Следующие круговые диаграммы эту ситуацию наглядно иллюстрируют: синим цветом показано количество полных ответов, желтым цветом – 1-2 верных ответа, фиолетовым цветом – нет ответа или дан ответ «не знаю»

В третьем и четвертом вопросе предлагалось назвать три важных события Великой Отечественной войны и трех героев (групп героев) Великой Отечественной войны. Результаты получились совсем не радостными. Следующие круговые диаграммы эту ситуацию наглядно иллюстрируют: синим цветом показано количество полных ответов, желтым цветом – 1-2 верных ответа, фиолетовым цветом – нет ответа или дан ответ «не знаю»