Материалы к уроку литературы в 6 классе. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». От значения слова к смыслу текста.

Предваряя чтение стихотворения, поговорим о таких словах, как кринка, вёрсты, погосты, околица, салопчик, плисовый, пажити.

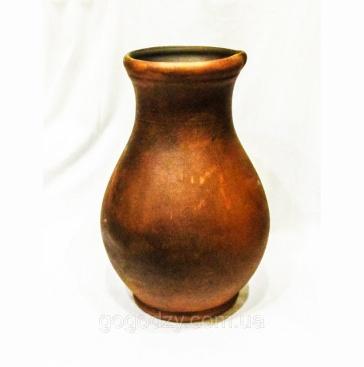

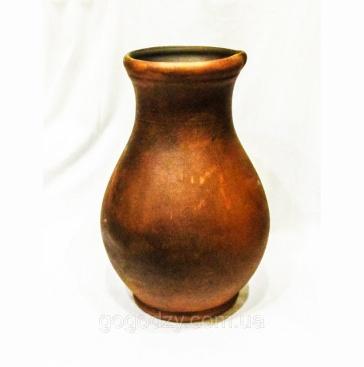

Кринка (крынка) – расширяюшийся книзу удлиненный глиняный горшок для молока (похож на глиняный кувшин без ручек и крышки). Этимология: от «крина» (миска), от корня kar\kor(-n-)(корабль, корыто)

В тетради – рисунок кринки и краткая запись: «горшок для молока» .

Кринка — символ деревенской жизни и натуральной пищи. Именно в кринке хранят молоко и простоквашу, топят молоко в печи. Кринки, висящие для сушки на кольях плетня, — типичная деталь южнорусского сельского пейзажа XIX—XX веков.

У дедушки над двором стоит кринка с молоком. (Загадка.) Отгадка: месяц.

У Симонова: «…кринки несли нам усталые женщины». Позже постараемся ответить на вопрос «Какой дополнительный, символический, смысл приобретает в тексте стихотворения слово "кринка"?»

Верста (вёрсты) – единица измерения расстояния (= 1066,8 м) и верстовой столб. От слова «вертеть» (-т-), «поворот плуга», т.е. длина борозды, которую вол проходит за один раз не утомляясь.

Ни огня, ни черной хаты...

Глушь и снег... Навстречу мне

Только версты полосаты

Попадаются одне. (А.С.Пушкин. «Зимняя дорога»)

Не смоют любовь

ни ссоры,

ни версты.

Продумана,

выверена,

проверена.

Подъемля торжественно стих стокоперстый,

клянусь -

люблю

неизменно и верно! (В.В.Маяковский. «Вывод»)

У Симонова: «Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,

Шел тракт…»

Позже ответим на вопросы «Какой смысл в русской культуре приобретает слово "верста"?», «Почему "слёзы" и "вёрсты" соотносятся по сходству как единицы измерения?»

Погосты – административная единица (при княгине Ольге, X век); позже – кладбище (с XVIII века). Погостье, погостить, гостиница. Были и кости, да все на погосте. Мёртвые с погоста не ворочаются.

У Симонова: Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась…

Обратим внимание: на тракте отступающим войскам встречаются солдатки, вдоль трактов они видят погосты. Что оставляют врагу и за что должны воевать, чтобы освободить, русские солдаты?

Смоленская земля – исконно русская область, не раз подвергавшаяся нашествию врага из Европы.

Околица – 1)изгородь вокруг деревни, 2)край деревни, 3)место вокруг селения, окрестность, 4)окольная (в объезд) дорога. От «около, округ, окружность». Для друга семь вёрст не околица.

У Симонова: Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

Обратим внимание на тематический ряд: русская околица, крест, мир, молятся, Бог. Не делают ли эти слова стихотворение к какой-то степени даже религиозным?

Салоп(-чик) – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезями для рук; скреплялась лентами (шнурами). У Симонова - поношенное пальто, вышедшее из моды.

Плисовый от плис – «хлопчатобумажный бархат» швед.plyspeluche(плюш) – «ворсистая ткань» лат. pilus – «волос».

У Симонова:Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старуха в салопчике плисовом,

Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Какие женские образы создаёт в своём стихотворении поэт? Какова их роль в понимании произведения?

Пажить – выгон, поле, выпас, пашня, нива, луг, пахота, пастбище.

У Симонова: «Мы вас подождем!»- говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!»- говорили леса.

Учитель читает стихотворение полностью.

Комментарий и беседа. Стихотворение написано осенью 1941 года. Красная Армия под натиском фашистских полчищ отступает, оставляя врагу родные деревни и города. Враг уверен, что исход войны предрешён. Стихотворение передаёт настроение тех суровых месяцев: звучит тема надежды и даже уверенности, что всё изменится к лучшему, что захватчики будут изгнаны. Текст насыщен словами, которые в его образной системе приобретают символический смысл. Кринка не просто горшок для молока, а ещё вещественное выражение сердечного участия русских людей (в основном женщин) в судьбе армии, бесконечного доверия бойцам и понимания всей сложности ситуации. Не случайно жест «усталых женщин» сравнивается с материнским жестом:

Прижав, как детей, от дождя их к груди…

Текст далёк от ура-патриотических настроений. Он во всей трагической обнажённости передаёт горе людей во время войны. «Усталые женщины» вытирают слёзы украдкой, тракт измерен слезами чаще, чем вёрстами, мы слышим «по мёртвому плачущий девичий крик». Мы видим слова тематического ряда «смерть»: деревни с погостами, русские могилы, по мёртвому крик, гибель бойцов («на наших глазах умирают товарищи»), готовность к гибели лирического героя (на родной земле «умереть мне завещано»). Но в произведении не звучит уныние, оно образно передаёт мощный дух армии и гражданского населения, их душевное состояние, благодаря которому наш народ оказывается непобедимым. Эта душевная мощь воспитана предками, обычаями и традициями, родной землёй, верой в Бога. Из-под пера советского поэта появляются образы, прямо относящиеся к идее неистребимой религиозности русского народа: «усталые женщины»… «вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

Тема родной земли начинает звучать с первых строк. Соберём все слова и словосочетания, которые связаны с этой темой:

Дороги Смоленщины, великая Русь

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась…

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки…

«Мы вас подождем!»- говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!»- говорили леса.

Пажити и леса, как многие природные явления в традициях древнерусского героического эпоса, олицетворяются. Для русского человека родная земля не только территория, а нечто милое, сердечное, одушевлённое. Образ матери Родной Земли перекликается с женскими образами стихотворения: это и женщины-солдатки, и вдова, и седая старуха, и обобщенные образы русской матери и русской женщины-жены.

Мы можем с полным основанием сказать, что если русские поэты в годину страшных испытаний пишут такие проникновенные лирические произведения, то это говорит о духовном, нравственном величии русского народа.

Ещё раз выразительно читаем стихотворение Симонова.

Помогает осмыслению текста составление ассоциативных рядов.

Кринка – добро, душевность, сочувствие, питание, сердечность.

Вёрсты – дорога, время, история, жизненный путь.

Погосты - смерть, вечная жизнь, кресты, Бог.

Околица – граница, пространство, деревня, круг, семья, мир.

Салопчик – старомодное, дореволюционное, добродушное.

Плисовый - мягкий, добрый, старый.

Пажити - жизнь, земля.