СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Материал по ботанике

В документе представлен материал по ботанике для подготовки учащихся к ЕГЭ и ЕНТ. Все самое основное

Просмотр содержимого документа

«Материал по ботанике»

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Размножение — воспроизведение себе подобных. Различаются вегетативное размножение,при котором образование новых растений происходит из клеток вегетативных органов корня, стебля листа и побегов (корневищ, луковиц, клубней), и семенное (половое) размножение, при котором формирование организма происходит из половых клеток цветка.

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Вегетативное размножение довольно часто встречается в природе и в практике сельского хозяйства, поэтому различают естественное и искусственное вегетативное размножение (9). Например, корневищами размножаются пырей, ландыш, майник, купена и многие другие дикорастущие растения. Когда старый отрезок ветвистого корневища отмирает, молодые отрезки с придаточными корнями, почками и надземными побегами становятся самостоятельными растениями.

Многие виды луков, лилий, нарциссов, тюльпанов размножаются луковицами. У проросшей луковицы от донца развивается корневая система, а из почек — листья и цветочные стебли. У тюльпанов, лилий и других растений из некоторых почек развиваются молодые луковички, называемые детками. Из каждой луковички-детки вырастает новое растение. Маленькие луковички могут образовываться не только под землей, но и в пазухах листьев некоторых лилейных. Опадая на землю, такие луковицы-детки развиваются в новое растение.

Надземными видоизмененными побегами — усами — размножаются ползучий лютик, лесная земляника, камнеломка и др.

Ветки ивы, тополя, попав в благоприятные условия, укореняются и дают начало новому растению. Такие растения, как одуванчик, хрен и др., могут размножаться частями корня, а осот, вьюнок и другие корнеотпрысковые сорные растения размножаются корнями, на которых образуются придаточные почки, а из и их развиваются побеги — отпрыски.

Размножение листьями хотя и роже, но встречается у таких растений, как луговой сердечник. Попав на влажную почву, у основания листочка развивается придаточная почка, из которой вырастает новое растение. Листьями размножаются узамбарская фиалка, некоторые виды бегонии и другие растения. На листьях бриофиллюма образуются почки, которые, опадая на комлю, укореняются и дают начало новому растению.

Искусственное вегетативное размножение применяется в практике сельского хозяйства. Оно основано на всех видах естественного размножения, например:

Размножение делением: 1) кустов — сирени, спиреи и др., когда растение достигает таких размеров, что его можно разделить на несколько частей. Деление проводят обычно весной или осенью; 2) корневищ — канн, ирисов и др. Каждый отрезок, взятый для размножения, должен содержать ростовую почку, или точку роста. Деление производят в конце периода вегетации или перед его началом; 3) клубней — картофеля, топинамбура (земляной груши), когда их недостаточно, особенно если это ценный сорт.

Деление клубня проводится так, чтобы каждая часть имела глазок. Чтобы запас питательных веществ был достаточным для воспроизведения нового растения, масса разделенных частей клубня должна быть примерно от 30 до 60 г; 4) клубне-корней (корневой шейки), которые отличаются от настоящего клубня тем, что они не имеют узлов и междоузлий. Почки расположены только на корневой шейке или стеблевом конце, поэтому у батата (сладкого картофеля), георгинов, клубневой бегонии проводится деление корневой шейки с клубневидными образованиями корней; 5) корней — малины, хрена и др., которые в благоприятных условиях дают новое растение.

Размножение отводками называют такое, при котором часть побега укрепляют, не прерывая ее связи с материнским растением. Укоренившиеся ветви отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. В зависимости от способа размножения различают горизонтальные, вертикальные и воздушные отводки.

Размножение черенками производят, отделяя часть материнского растения и создавая условия для образования на нем придаточных корней. Черенки можно отделять не только от побегов, но и от корней и от листьев. В зависимости от этого различают стеблевые и листовые черенки. Одревесневшие черенки (черной смородины, тополя, ивы и др.) предпочитают брать однолетние, длиной 20—30 см. Многие декоративные растения (пеларгонии, традесканции, колеусы и др.) размножают зелеными облиственными черенками. Листовые черенки представляют собой пластинку листа, отделенную от побега вместе с черешком. Листовой черенок должен воспроизвести не только корни, но и побеги. Для этого отделенный лист сажают в сырой песок, прикрывая черенок стеклянным колпаком, где он и укореняется. Листовыми черенками хорошо размножаются глоксинии, бегония реке и другие растения.

Прививка (9), как и черенкование,— искусственный способ вегетативного размножения растений. Он основан на пересадке частей одного растения (привой) на другое (подвой) и сращивании их друг с другом. Такую пересадку принято называть трансплантацией (от лат. «транс» — через, на другую сторону, и «планта» — растение).

Привой — часть растения, которое прививают на другое растение, имеющее корневую систему. Привой после срастания с подвоем образует верхнюю часть прививки, из которой вырастает стебель или ветви нового привитого растения.

Подвой — растение, к которому прививают часть другого растения, т. е. нижняя часть прививки, имеющая корневую систему.

В практике проводят прививки одной почкой — глазком, которые называются окулировкой (от лат. «окулус» — глаз). Окулировку производят глазком прорастающим или спящим. Почки берут из средней части здоровых побегов, так как нижние глазки слабые, а верхние еще недоразвитые. При окулировке делают Т-образный надрез коры и, отгибая края ее, вставляют глазок, пригибают края снова и обвязывают. Срастание глазка с подвоем достигается через 10—15 дней. Кроме окулировки существует несколько способов прививки черенком (копулировка с язычком, в расщеп, за кору, сближением и др.). Для таких прививок отделяют от материнского растения черенок (привой) с 2—3 почками и тем или иным способом прикрепляют к подвою. Для понимания сущности биологических процессов, происходящих при срастании привоя и подвоя, важное значение имеют вопросы родства прививаемых растений. Обычно хорошо прививаются друг к другу растения близких сортов, близких видов.

Таким образом, различные виды вегетативного размножения показывают, что у многих растений может восстановиться целый организм из части.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ Строение цветка.Цветок — орган семенного размножения, представляет собой укороченный видоизмененный побег с ограниченным ростом 10 . Цветком обычно оканчивается главный или боковой побег. Часть стебля, несущая на себе цветок, т. е. под цветком, называется цветоножкой. Нередко цветоножка едва заметна или отсутствует. Такие цветки называют сидячими. У некоторых однодольных растений на цветоножке бывает один, у двудольных — два и больше маленьких верхушечных листиков, получивших название прицветников. У цветков многих растений они отсутствуют. Расширенная часть цветка называется цветоложем. Для него характерно наличие слабо выраженных междоузлий.

На узлах цветоложа расположены все части цветка: чашелистики, лепестки, тычинки и пестики. Цветоложе видоизменяется, становится у одних растений плоским, у других выпуклым или различным образом вогнутым. Доказательством стеблевой природы цветоложа являются случаи его прорастания (пролификации), т. е. сильного удлинения оси с образованием над цветком побега или нового цветка.

Чашечка цветка состоит из различного числа обычно зеленых, а иногда другого цвета листочков, расположенных свободно или сросшихся. Их называют чашелистиками. Следовательно, чашечка — это совокупность чашелистиков цветка. По своему происхождению чашелистики в большинстве случаев являются видоизмененными верхушечными листьями. Они защищают части цветка, особенно в состоянии бутона.

Венчик цветка представляет собой совокупность лепестков, окраска которых зависит от наличия различных пигментов — красящих веществ, содержащихся в клетках растений. Лепестки венчика не только защищают пестик и тычинки, но и привлекают насекомых-опылителей.

Лепестки в венчике могут располагаться так, что через него можно провести несколько осейсимметрии (цветки капусты, редьки и др.). Их называют правильными. Цветки, в которых можно провести одну ось (цветки гороха, шалфея) или ни одной (цветки канн), называютнеправильными.

Размеры, строение и окраска венчиков исключительно разнообразны. Но бывают растения, у которых венчики недоразвиты или отсутствуют, что обычно связано с приспособлением к ветроопылению или самоопылению.

Чашелистики чашечки и лепестки венчика составляют вместе так называемый околоцветник.Когда в цветке имеется чашечка и венчик, то околоцветник называют двойным. Когда в цветке лепестки отсутствуют или когда нет ясно выраженных различий между чашелистиками и лепестками, околоцветник называют простым. Существуют цветки, не имеющие околоцветника, их называют голыми (у ясеня, ивы).

Главные части цветка — тычинки и пестики — произошли из листьев. Доказательством этого может быть превращение тычинок и пестиков в лепестки (в махровых цветках).

Строение тычинки у разных растений различно. Например, тычиночная нить бывает узкоцилиндрической, плоской, короткой и вовсе не развитой. К верхушке тычиночной нити прикреплен пыльник, который состоит из двух продольных половинок. Каждая половина пыльника у большинства растений разделена на два пыльцевых гнезда, или пыльцевых мешка. В них развиваются микроспоры, а затем пыльца, которая представляет собой совокупность пыльцевых зерен, образующихся в пыльниках. Пыльцевое зерно (пылинка) — микроскопическое образование семенных растений, в котором развиваются мужские половые клетки — спермии,необходимые для оплодотворения.

Пестик в цветке бывает один, а иногда их несколько. В последнем случае они свободные или срастаются между собой. Количество пестиков определяют по наличию завязей. Пестик состоит иззавязи, в которой находятся семенные зачатки (семяпочки), столбика (одного или нескольких) ирыльца, на котором прорастает попавшая при опылении пыльца. Завязь бывает верхняя(свободная), т. е. прикреплена основанием к цветоложу; средняя — срастается с цветоложем или основаниями остальных частей цветка не до самого верха — и нижняя — находится под цветком, остальные части цветка прикреплены к ее верхушке. В свою очередь, завязь бываетодногнездная, двугнездная и многогнездная. В гнезде может быть одна или много семяпочек, из которых после опыления и оплодотворения развиваются семена, а из завязи образуется плод. Обычно встречаются цветки, в которых есть как тычинки, так и пестики. Такие цветки называютобоеполыми.

Однополыми называются такие цветки, которые имеют только тычинки или только пестики (тычиночные и пестичные цветки). Растения с однополыми цветками делятся на однодомные идвудомные. Например, у кукурузы на верхушечной части расположено соцветие метелка, состоящее из тычиночных цветков, а пестичные цветки расположены в соцветии початок. Так как они находятся на одном растении, их и называют однодомными. К ним относятся орешник, тыква, дуб, береза и др. У конопли — двудомного растения — на одном растении расположены тычиночные цветки, а на другом — пестичные. К двудомным относятся ива, тополь, осина и др.

Нектарники — особые железки в цветках, выделяющие сахаристую жидкость — нектар. Они очень разнообразны по величине и форме, по происхождению и расположению на частях цветка. Добывая нектар, пыльцу, насекомые опыляют цветки. Количество нектара не остается постоянным в течение суток. Например, у липы, глухой крапивы, душицы и др. наибольшее количество нектара выделяется в утренние часы. У фацелии, кипрея и др.— в дневные часы, а у медуницы, чины и др.— вечером.

Соцветия. У многих растений развиваются одиночные цветки. Они располагаются по одному на верхушке побега (верхушечные) или в пазухах листьев (пазушные). У других растений цветки сидят не одиночно, а группируются в определенном порядке на верхушке вегетативных побегов. Такие разветвленные побеги, которые несут на себе цветки, получили название соцветий. Соцветия бывают простые и сложные.

Простые — те, у которых на неразветвленной оси в пазухах прицветников расположено по одному цветку. Например, простой колос у подорожника. У него цветки не имеют цветоножек и расположены на общем цветоносном побеге. У черемухи, ландыша также простое соцветие кисть, у которой на удлиненной оси расположены отдельные цветки.

Сложные — состоят из нескольких простых. Например, соцветие пшеницы, ржи образовано несколькими простыми колосками, и его называют сложный колос. Соцветия моркови, петрушки образованы также несколькими простыми зонтиками, поэтому их называют сложный зонтик. Мелкие цветки, собранные в соцветия, хорошо заметны для насекомых-опылителей, а ветроопыляемые (с длинными тычиночными нитями), качаясь на ветру, рассеивают пыльцу.

Опыление — необходимое условие для процесса оплодотворения. Оно осуществляется путем переноса пыльцы из пыльников на рыльце пестика.

Различают два типа опыления: самоопыление и перекрестное опыление. При самоопылении пыльца переносится в пределах данного цветка или данной особи. Самоопыление происходит различными способами:

а) когда на рыльце пестика попадает пыльца с тычинок этого же цветка;

б) когда на рыльца пестика попадает пыльца других цветков той же особи;

в) когда самоопыление происходит в закрытых, нераспускающихся цветках.

При перекрестном опылении перенос пыльцы осуществляется между цветками разных особей одного вида. Перекрестное опыление осуществляется с помощью ветра, воды, насекомых, птиц и других животных. Цветки насекомоопыляемых растений преимущественно яркой окраски, имеют запах, нектар, липкую пыльцу с выростами. Перекрестному опылению способствует и приспособление, связанное с неодновременным созреванием пыльцы и пестиков в одном цветке

РАСТЕНИЕ — ЦЕЛОСТНЫЙ ОРГАНИЗМРазмножение — основная биологическая функция всякого живого организма, который рассматривается как единое целое.

В одних случаях у растений размножением завершается весь жизненный путь, например у однолетних и тех многолетних растений, у которых плодоношение бывает один раз в жизни. После плодоношения материнский организм отмирает (бамбук, некоторые виды пальм и др.). В других случаях размножение совершается многократно (многолетние травы, деревья и кустарники).

Каждое растение начинает размножаться в определенную пору своей жизни» И независимо от того, семенным или вегетативным способом происходит размножение, оно воспроизводит растения, подобные себе.

Движение растений связано с ростом, т. е. увеличением формы и массы растительного организма. В результате неравномерного роста освещенной и затененной стороны верхушки молодых стеблей и листовые пластинки изгибаются в сторону источника света. Под действием тепла, ненастной погоды, наступления дня или ночи цветки (соцветия) некоторых растений могут поникать, закрываться или раскрываться (одуванчик, мать-и-мачеха, душистый табак, кувшинка и др.). У кислицы листья складываются, а у мимозы при прикосновении листья опускаются. Некоторые вьющиеся растения (вьюнок, хмель и др.) своими движениями обвиваются вокруг опоры.

Растение растет — значит, организм находится в движении, так как при этом идет деление клеток (в живых клетках цитоплазма находится в движении). Разрастаясь, корневая система захватывает большую площадь минерального питания, а рост надземной части увеличивает площадь воздушного питания. Взаимосвязь подземной и надземной частей обеспечивает жизнь растению как целостному организму.

Развитие цветкового растения, т. е. качественные изменения, которые происходят в растении на протяжении его жизни, начинается с деления оплодотворенной яйцеклетки. Из нее формируется зародыш с зачаточными вегета тивными органами, расположен ными в семени. В свою очередь, семя представляет собой конечный результат вегетативных фаз, последовательно пройденных растением, а именно: прорасти ние семян, вегетативное развитие, закладка и развитие цветочной почки, цветение, опыление и оплодотворение, развитие плода и семени, созревание плодов и семян и их рассеивание. Все эти этапы роста и развития осуществляются в определенных условиях. Для жизни растения нужны вода, минеральные соли, воздух, свет, тепло. Например, свет нужен для нормального роста растений. Этому способствует и тепло, хотя различные растения к нему относятся по-разному. И все же понижение температуры до одного градуса мороза ведет к замедлению почти всех жизненных процессов, происходящих в живом организме,— дыхания, роста, размножения и др. Без воды жизнь растений также невозможна. Она входит в состав цитоплазмы и клеточного сока каждой клетки. Все жизненные процессы в растении происходят с участием воды. Воздух нужен растению для дыхания и образования органических веществ. Для нормальной жизнедеятельности растительного организма необходимы и минеральные соли. Разные виды растений приспособлены к жизни в различной среде. Одни живут в условиях избыточной влажности (растения болот, водоемов); другие — в условиях недостаточной влажности (растения засушливых мест, пустынь); третьи — произрастают в условиях умеренно увлажненных мест (растения поля, сада, огорода).

Подобные приспособления выработались у растений и по отношению к теплу и свету. Так, например, растения Севера приспособлены к суровым условиям полярного лета, где обилие света соседствует с резкими температурными колебаниями. Напротив, растения, растущие под пологом тропического леса, имеют много тепла, влаги, но приспособлены к недостатку света. В таком лесу сумрачно, лишь вершины деревьев покрыты пышной зеленью и цветами.

Сезонные явления в жизни растений связаны со сменой времен года. Причиной сезонных изменений в природе является солнечное тепло. Неравномерное распределение тепла от полюса к экватору, короткое лето и длинная зима в полярных странах и почти полное отсутствие различия между летом и зимой около экватора отражаются на жизни растений. Бедная растительность тундры и пышная вечнозеленая растительность в тропиках, а между ними зоны с постоянными переходами от весны к лету, осени к зиме определяют сезонные явления в мире растений.

Хотя тепло и является основной причиной этих изменений, но в известной мере на сезонных явлениях сказывается и изменение количества влаги в почве и воздухе. Уменьшение количества влаги в степных и пустынных районах вызывает и летом замирание жизнедеятельности многих растений (листопад в засушливый период года).

Фактором, влияющим на ход сезонных явлений, является также и свет. Продолжительность дня, т. е. периода освещения растительности, резко сказывается на всем процессе развития растений, в одних случаях задерживая развитие (растения короткого дня в условиях, например, Московской области), в других — ускоряя его (растения долгого дня в тех же условиях). Растительные организмы испытывают на себе постоянное воздействие изменяющейся среды, что и способствует выработке самых разнообразных приспособлений к условиям жизни. (Факторы среды см. в разделе «Экология».)

В искусственных условиях (теплицах, оранжереях) человек может изменять ритм жизни растений.

ПОНЯТИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ

Цветковые растения представляют собой самый большой отдел растительного мира, насчитывающий не менее 250 000 видов. Они произрастают во всех климатических зонах и в самых различных экологических условиях. Среди них множество культурных и дикорастущих растений (деревьев, кустарников и трав), которые различаются по своему внешнему и внутреннему строению, по продолжительности жизни (однолетние, двулетние, многолетние) и др. Чтобы разобраться в разнообразии цветковых растений, ученые-ботаники изучили особенности строения существующих представителей и по общности признаков классифицировали их по определенным группам. Научной классификацией растений занимается особый раздел ботаники — систематика.

Вид — основная структурная и классификационная единица в системе живых организмов; совокупность популяций особей, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства, обладающих рядом общих морфофизиологических признаков, населяющих определенный ареал, обособленных от других нескрещиваемостью в природных условиях.

В зависимости от условий жизни растения одного вида могут различаться по величине вегетативных органов, цветков и плодов, но при этом сохраняется сходство по всем существенным признакам.

Род — крупная систематическая группа, объединяющая сходные по происхождению виды.

Семейство — систематическая группа, объединяющая сходные по происхождению роды.

Класс т систематическая группа, объединяющая близкие по происхождению семейства.

Тип или отдел — систематическая группа, объединяющая близкие по происхождению классы.

Например, тип (отдел) цветковые или покрытосеменные растения объединяют все виды по признаку наличия цветка.

На основании различия в строении зародыша и других органов все цветковые растения делятся на два больших класса: двудольные и однодольные (12). Классы однодольных и двудольных растений объединяются в семейства. В одно семейство объединяются роды из растений, сходных по строению цветков, плодов. В свою очередь роды объединяют родственные виды.

Природный вид растения объединяет многочисленные культурные сорта, выведенные человеком (современная классификация растений дана в разделе «Общая биология»).

Международные названия растений принято в науке давать ни латинском языке из двух слов — родового и видового. Например, Solanum (солянум) — род паслен, a nigrum (черный) — вид, читается так: паслен черный. У народа одной страны и многих других стран это растение могут называть по-разному, но научное название Solanum nigrum будет понятно всем ученым.

Вот почему во всех научных книгах по ботанике, определите лях и справочниках наряду с русскими названиями даются и научные названия растений на латинском языке.

ЦВЕТКОВЫЕ, ИЛИ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕКласс двудольные объединяет свыше 175 тыс. видов, около 350 семейств. Растения имеют зародыш с двумя семядолями. Листья с сетчатым жилкованием, проводящие пучки располагаются кольцеобразно, а между древесиной и лубом находится образовательная ткань — камбий; обычно стержневая корневая система, число частей цветка бывает кратно 4 или 5.

Семейство Крестоцветные насчитывает около 3 тыс. видов. Представлено главным образом травами, встречаются полукустарники и кустарники. Среди трав много культурных растений: капуста, репа, брюква, редька, редис (овощные); рапс, горчица (масличные); левкой, лакфиоль (декоративные), а также и сорных (сурепка, ярутка, пастушья сумка и др.) (цв. табл. II). Для растений этого семейства характерно очередное листорасположение, цветки правильные: 4 свободных чашелистика и столько же лепестков. Чашечка и венчик расположены крест-накрест, отсюда название крестоцветные. Тычинок 6, из них 4 наружные, более короткие, пестик из двух плодолистиков (формула цветка Ч4Л4Т2+4П1). Плод — стручок, стручочек или односемянной орешек. К семейству крестоцветных относится один из важных в хозяйственном отношении род капуста — двулетние растения, представленные несколькими разновидностями (кольраби, брюссельская, лиственная и др.). Наибольшее распространение в нашей стране получила капуста кочанная, ее возделывают во всех зонах СССР. В диком виде кочанная капуста встречается на атлантическом побережье Франции. К роду капуста относятся также брюква и репа.

Семейство Розоцветные имеет свыше 3 тыс. видов и представлено деревьями, кустарниками и травами. Среди розоцветных много плодовых (яблоня, груша, вишня, абрикос и др.), ягодных (малина, земляника, ежевика и др.), декоративных (роза, гравилат гибридный, спирея, боярышник и др.), лекарственных (шиповник, черемуха и др.) растений.

Розоцветные отличаются от растений других семейств строением цветков и плодов. Цветки правильные, собраны в различные соцветия. Части цветка располагаются кругами. Чашечка сростнолистная из пяти чашелистиков, венчик раздельнолепестный из пяти лепестков, тычинок много. Число пестиков от одного (вишня, слива) до нескольких десятков (шиповник, малина). Формула цветка вишни, сливы, абрикоса и др.: Ч5Л5Т00П1; у шиповника, розы садовой, малины: Ч5Л5Т00П00(оо — много).

Плоды бывают ягодообразные (у яблони), костянки (у вишни), сборный плод (у малины); пло-дики-орешки (у земляники). Листья бывают простые и сложные, но всегда располагаются поочередно и имеют прилистники. Семейство розоцветные разделяется на роды, среди которых большое значение имеет род яблоня, который объединяет такие виды: яблоня обыкновенная, яблоня лесная, яблоня китайская и др. Шиповник и роза садовая относятся к роду роза. Этот род представлен многими видами: роза коричная, роза иглистая, роза французская, роза войлочная и др.

Семейство Бобовые (Мотыльковые) объединяет около 12 тыс. видов деревьев, кустарников и трав, очень много лиан. Листья очередные с прилистниками, перисто- или пальчатосложные, реже простые. Цветки двуполые, собраны в соцветия (головка клевера, кисть люпина) или одиночные. Чашечка зубчатая или двугубая. Венчик пятилепестный мотыльковой формы (верхний лепесток — парус, боковые — весла, два нижних срослись в лодочку). Десять тычинок, из которых девять срастаются, а верхняя (десятая) остается свободной. Пестик один. Формула цветка: Ч5Л1+2+(2)Т(9)+1П1 (у гороха, фасоли, клевера и др.). Плод — боб. Для бобовых характерен симбиоз — взаимовыгодное сожительство двух разных организмов. На корнях бобовых поселяются клубеньковые бактерии, которые усваивают азот из воздуха, поэтому бобовые богаты белком. Среди бобовых много продовольственных растений (фасоль, городе, соя, арахис и др.), кормовых (люцерна, клевер, эспарцет), декоративных (люпин, душистый горошек, глициния, золотой дождь, рябина, белая акация и др.) (цвет. табл. III).

Семейство Пасленовые насчитывает около 1700 видов, преимущественно дикорастущих травянистых растений. В культуре встречаются овощные растения (помидоры, баклажаны, перец и картофель), декоративные (петуния, душистый табак и др.). Среди дикорастущих много ядовитых лекарственных растений (белладонна, белена, дурман и др.). Широко распространено сорное растение паслен черный. От него получило название и семейство пасленовые. К этому роду относится картофель, который называют вторым хлебом. В Советском Союзе возделывают большое коли чество сортов картофеля. Растения семейства пасленовых имеют цветки с пятью тычинками, при росшими к лепесткам, и пестик со многимисемяпочками в завязи. Формула цветка: Ч(5)Л(5)Т5П1. Плоды многосемянные сочные ягода (у помидора, картофеля, паслена) и сухие — коробочка (у белены, дурмана, петунии).

Семейство Сложноцветные — самое крупное, включающее до 20 тыс. видов. В основном это травянистые растения, реже кустарники и деревья. В культуре широкое распространение получил подсолнечник как масличное растение. К этому семейству относится много видов декоративных растений (астры, хризантемы, георгины, маргаритки и др.). Среди дикорастущих — обилие сорных растений (осот, мелколепестник, василек и др.) и лекарственных (ромашка, одуванчик, тысячелистник, цикорий и др.). Цветки обычно очень мелкие, собранные в плотное соцветие — корзинку, внешне похожее на один цветок. Группа цветков в корзинке окружена обверткой из видоизмененных листьев. Нередко роль обвертки играют бесплодные воронковидные цветки. Цветки сложноцветных пятичленного типа, обоеполые, но бывают женскими, мужскими и бесполыми. Чашечка обычно видоизменена и представлена либо зубчатой окраиной, или бугорками, но чаще она превращена в хохолок, играющий роль парашюта при разносе плодов ветром. Венчик сложноцветных спайнолепестный, различной формы: трубчатый, язычковый, двугубый, ложноязычковый, воронковидный.

Плоды — семянки (подсолнечник, астры и др.); у других растений (одуванчика, осота и др.) — семянки с летучкой — хохолком.

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕКласс Однодольные составляет примерно 25% всех покрытосеменных (около 58 тыс. видов), объединенных в 67 семейств, среди которых выделяются семейства злаковых и лилейных. Основные жизненные формы — травы и редко древовидные формы. Для растений этого класса характерны зародыш с одной семядолей, простые листья с параллельным или дуговым жилкованием, корневая система, образованная придаточными корнями. Проводящие пучки расположены беспорядочно, в них отсутствует камбий, поэтому стебли и корень, как правило, в толщину не растут. Цветки трехчленные.

Семейство Злаки насчитывает около 10 тыс. видов (600 родов). Травы, реже древовидные формы (бамбуки). Стебель простой, иногда ветвистый, представлен соломиной, полый внутри, несколько вздутый в узлах, где прикрепляются очередные двурядно расположенные листья. Листья линейные, с длинным влагалищем и пленчатым выростом — язычком. Жилкование параллельное. У злаков сильно развито подземное ветвление. По этому признаку различают три типа злаков: корневищные злаки — в узле кущения побеги развиваются горизонтально под землей, образуя корневище (пырей ползучий, костер безостый); рыхлокустовые злаки, у которых боковые побеги отходят под острым углом к главному вертикальному побегу, образуя рыхлый куст (тимофеевка луговая, лисохвост луговой); плотно-кустовые злаки, у которых боковые надземные побеги растут вертикально, почти параллельно материнскому побегу, образуя плотный куст, дерновину (щучка, белоус) (цв. табл. IV).

Цветки злаков собраны в простые соцветия — колоски, которые образуют сложные соцветия — сложный колос (пшеница), султан (тимофеевка), метелку (просо), початок (кукуруза). Цветок состоит из двух цветковых чешуй (верхней и нижней), трех тычинок и одной верхней завязи с двумя столбиками и перистыми рыльцами. Плод у злаков — зерновка (семя срастается с оболочкой плода). Семейство представлено исключительно важными для человека культурными растениями, объединенными в род пшеница, род рожь, род рис, род ячмень и др. К злаковым относится и много кормовых трав (тимофеевка, лисохвост), а также сорных (пырей, овсюг и др.).

Семейство Лилейные — многолетние травы с корневищами, луковицами, клубнелуковицами, реже древовидные растения (драцены, алоэ, юкка). Около 4 тыс. видов, объединенных в 250 родов, произрастающих по всему земному шару. Листья очередные, линейнонервные или дугонервные. Цветки правильные, обоеполые, с простым венчиковидным или чашечковидным околоцветником, состоят обычно из 6 сросшихся или свободных лепестков (3 наружных и 3 внутренних). Тычинок 6 (3 в наружном и 3 во внутреннем ряду). Завязь верхняя. Плод — коробочка (у тюльпана) или ягода (у лындыша). Формула цветка: Л3+3Т3+3П(3). Цветки бывают одиночные (у тюльпана) или собранные в шаровидные соцветия (у лука) и кисть (у лилий). Большинство лилейных опыляются насекомыми, некоторые — ветром. К лилейным относятся ценные продовольственные растения (лук, чеснок, спаржа) и многие декоративные растения с красивыми и душистыми цветками (различные виды лилий, гиацинты). Среди лилейных встречаются и лекарственные растения (ландыш, купена, вороний глаз и др.).

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙОзнакомившись с цветковыми растениями, можно представить их многообразие, значение в природе и сельском хозяйстве. Но растительный мир намного шире и представлен видами просто или сложно организованными, поэтому его делят на низшие и высшие растения.

Низшие растения характеризуются относительной простотой строения, не расчленены на корень, стебель и листья. Среди этих растений встречаются одноклеточные и многоклеточные. Многоклеточное тело низших растений называют слоевищем или талломом, поэтому их объединяют под общим названием слоевищных, или талломных. К низшим растениям относятся бактерии, водоросли, грибы, лишайники.

Эти представители растительного мира обитают в различных условиях суши, водных пространств и в воздухе.

ные водоросли (зеленые, бурые, красные и др.) имеют клетки с настоящим ядром и пластидами, которые обычно называют хроматофорами.

Зеленые водоросли — одноклеточные (хламидомонада, хлорелла и др.) и многоклеточные (спирогира, улотрикс и др.)— объединены общим признаком — наличием в клетках зеленого пигмента, не маскируемого пигментами других окрасок.

Размножение, например, хламидомонады происходит простым делением. Перед делением она перестает двигаться и теряет жгутики. Под оболочкой материнской клетки возникают четыре, а иногда восемь подвижных маленьких клеток со жгутиками — зооспор, из которых развиваются новые особи.

При помощи зооспор размножается и многоклеточная водоросль улотрикс. Такое размножение получило название бесполого. При половом размножении происходит слияние содержимого двух клеток в одну, из которой затем развивается взрослая водоросль.

Бурые водоросли прикреплены ко дну морей, поэтому обитают вблизи берегов. Таллом их многоклеточный и достигает у некоторых видов внушительных размеров — нескольких десятков метров. Бурые водоросли прошли длинный путь эволюции от примитивных нитчатых форм почти микроскопического размера до огромных водорослей с расчлененным пластинчатым талломом — ламинария сахарная и ламинария пальчатая, которые широко распространены в северных морях нашей страны. В прибрежной полосе Черного моря часто встречается бурая водоросль цистозира.

Красные, или багряные, многоклеточные водоросли, как и бурые, почти все обитают в морях и прикрепляются к субстрату. Таллом их пластинчатый и нитчатый, разветвленный, размером от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. В их клетках, кроме хлорофилла, содержатся красные и синие красящие вещества. В морях нашей страны широко распространены филлофора, порфира и др.

Значение водорослей в природе и в жизни человека огромно, так как они создают биомассы больше, нежели ее образуют высшие (наземные) растения. За счет органического вещества, создаваемого водорослями, живет животный мир рек, озер, морей и океанов. В процессе фотосинтеза водоросли освобождают громадное количество кислорода, который не только растворяется в воде, но и выделяется в атмосферу. Морские водоросли используют в сельском хозяйстве как органическое удобрение, а также как сырье для получения иода, брома (бурые водоросли), агар-агара (красные водоросли). Некоторые виды морских водорослей употребляют в пищу. Есть виды зеленых и сине-зеленых водорослей, которые в определенное время года так разрастаются, что могут привести к «цветению воды», а это отрицательно отражается на жизни рыб и других обитателей водоема.

ГРИБЫ

Грибы — обособленная группа низших растений, насчитывает около 100 тыс. видов, не имеющих хлорофилла и питающихся готовыми органическими веществами.

Таллом гриба состоит из тонких нитей — гиф. Совокупность гиф называют мицелием или грибницей. У большинства грибов гифы разделены поперечными перегородками на отдельные клетки, но у некоторых (у му кора) перегородок нет. Грибница у них представлена одной гигантской многоядерной клеткой. По способу питания грибы делятся на паразитов, сапрофитов и симбионтов. Грибы-паразиты живут на живых организмах, со смертью хозяина погибает и паразит. Они паразитируют в основном на растениях (сферотека, головня, фитофтора, спорынья и др.), реже на животных. Встречаются такие виды, которые могут жить и на мертвых организмах.

Например, трутовик вначале поселяется на живом организме, а после его смерти питается отмершими тканями. Грибы-сапрофиты питаются мертвыми органическими веществами (мукор, белый гриб, шампиньоны и др.), но иногда проявляется способность у некоторых видов питаться за счет живого субстрата. Шляпочные грибы (подберезовики, подосиновики и др.) называют ещегрибами-симбионтами, так как в них наблюдается взаимовыгодное сожительство (симбиоз)мицелия гриба с корнем растения — микориза (грибо-корень). Грибница снабжает растение-хозяина азотом, фосфором и другими минеральными веществами, получая взамен углеводы, образующиеся в процессе фотосинтеза высших растений.

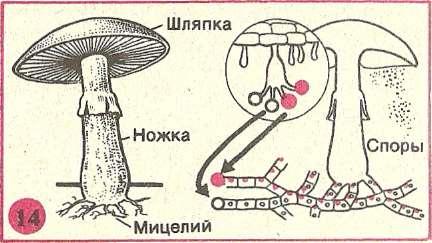

Большинство грибов размножается при помощи спор, которые образуются у одних грибов внутри особых вместилищ, называемых спорангиями (у мукора), у других происходит отшнуро-вывание от выростов грибницы (например, у пеницилла, аспергилла и др.). У шляпочных грибов споры образуются в плодовых телах. Например, у одних грибов (шампиньонов, сыроежек и др.) споры образуются на пластинках нижней поверхности шляпки.

Такие грибы получили название пластинчатых (14). У белых грибов, маслят, подберезовиков споры образуются в узких трубочках шляпки. По этому признаку грибы и получили названиетрубчатых. Некоторые грибы размножаются вегетативно — частями грибницы. Плодовые тела (пенек и шляпка) многих шляпочных грибов являются ценными пищевыми продуктами. Среди съедобных грибов наибольшую ценность имеют грибы белые, грузди, подберезовики, лисички и др. Ядовиты и опасны для жизни человека бледная поганка, ложный опенок, мухомор, сатанинский гриб и др. Употреблять в пищу их нельзя.

Дрожжи являются одноклеточными грибами овальной или удлиненной формы. Мицелия не образуют. Дрожжи способны вызывать спиртовое брожение (пивные, винные дрожжи) и выделять углекислый газ. Этот процесс жизнедеятельности дрожжей широко используется в хлебопекарном деле, пивоварении, виноделии и других отраслях промышленности и сельского хоаяй ства (кормовые дрожжи). Размно жаются дрожжи почкованием.

Значение грибов в кругомороте веществ огромное. С одной стороны, они разлагают растительные остатки и приносят большую пользу, с другой -- используются человеком как пищевые продукты или сырье для промышленности, для приготовления лекарств (пенициллин из гриба пеницилла) и т. д. Отдельные виды грибов приносят значительный вред. Одни разрушают древесину (домовый гриб); другие портят пищевые продукты, от них загнивают фрукты и овощи; третьи вызывают тяжелые заболевания человека и животных (эпидермофития стоп, стригущий лишай и др.).

ЛИШАЙНИКИЛишайники — группа низших растений, насчитывающая около 26 тыс. видов. Лишайники —симбиоз гриба и водоросли. Гриб снабжает водой с растворяемыми в ней минеральными солями, а водоросли в процессе фотосинтеза образуют органические вещества, используемые как самими водорослями, так и грибом.

Водоросль, входящая в сим-биотический организм лишайника, отделенная от гриба, может существовать самостоятельно. Гриб отдельно от водоросли существовать не может. Тело лишайников — слоевище (таллом) — образовано гифами гриба, между которыми располагаются зеленые или сине-зеленые водоросли. По внешнему виду слоевища лишайников различают накипные, или корковые, листоватые, кустистые. Окраска у одних бывает сероватая, у других — зеленовато-серая, светло-или темно-бурая и других расцветок.

Размножение лишайников как единого организма происходит различными способами: частями таллома и клетками водоросли, окруженными гифами гриба; разветвленными выростами на верхней стороне таллома, которые также состоят из нескольких клеток водоросли, оплетенных гифами гриба. Клетки водорослей, заключенные в таллом лишайника, могут размножаться там только вегетативно. Для лишайников характерен медленный их рост. Накипные лишайники ежегодно нарастают в диаметре всего на несколько миллиметров; листоватые и кустистые — на 1—30 мм. Живут лишайники до 50, а некоторые виды до 100 лет.

Значение лишайников в природе в том, что они поселяются первыми в таких местах, где другие растения расти не могут, и после отмирания создают условия для поселения других видов растений. Олений лишайник ягель в тундрах является основным кормом для оленей. (Некоторые виды лишайников используют в медицине и в парфюмерной промышленности.)

Мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные относятся к высшим растениям. Первые две группы образуют споры, и их называют высшими споровыми растениями, а две последние — образуют семена, поэтому их называют высшими семенными растениями. В отличие от низших растений высшие имеют разделение на специализированные органы — листья, стебель и корни, лишь у мхов корней нет.

МХИУ большинства мхов развиваются ризоиды — бесцветные выросты, подобные корням. Биология мхов очень интересна, и ею занимается специальный раздел ботанической науки бриология (от греч. «брион» — мох).

Листостебельные мхи — самый большой класс отдела моховидных, включающий около 14 500 видов. Представители этого класса встречаются повсеместно, образуя своего рода дер-новинки, куртинки, подушки. Они могут выносить большие морозы и сильную жару, но их развитие, особенно процесс оплодотворения, происходит в водной среде. Типичными представителями листостебельных мхов являются многолетние растения зеленый мох кукушкин лен и мох сфагнум(торфяной, или белый мох). У кукушкина льна есть стебель и листья. Вместо корней имеются ризоиды. У сфагнума, который обитает в условиях переувлажнения, ризоиды отсутствуют. Кукушкин лен — раздельнополое растение (15).

На верхушке мужских растений имеются красноватые или желтоватые листочки, между которыми находятся мужские половые органы (антеридии), представляющие собой мешочек на короткой ножке, в котором развиваются подвижные гаметы — сперматозоиды. У женских растений все листья зеленые. Между ними расположены органы — архегонии, представляющие собой колбообразные образования с длинной узкой шапкой и вздутым брюшком. В расширенной его части развивается неподвижная женская гамета — яйцеклетка. В период половодья или обильных дождей мужские клетки — сперматозоиды — подплывают к женским, где происходит их слияние. После оплодотворения образуется зигота (от греч. «зиготос» — соединенный вместе), т. е. оплодотворенная яйцеклетка, или начальная стадия развития зародыша.

Так происходит половое размножение. Из оплодотворенной зиготы на следующий год развивается коробочка на длинной безлистной ножке, которую принято называть спорогоном. Он покрыт волосистым колпачком, в котором образуются споры. Когда колпачок спадает, из созревшей коробочки высыпаются споры и, попав в благоприятные условия, прорастают. Проросшая спора образует зеленую разветвленную нить, так называемый предросток, на котором образуются почки, а из них вырастают мужские и женские экземпляры растений кукушкина льна. Из этого следует, что в жизненном цикле развития мхов происходит чередование полового и бесполого поколений. Половое — это облиственное растение с половыми органами, а бесполое представлено безлистным бурым стебельком, на конце которого имеется коробочка со спорами.

У сфагнума, как и у кукушкина льна, также происходит чередование полового и бесполого поколений. Но это однодомное растение, на котором в пазухах боковых веточек развиваются мужские органы — антеридии, а на верхушке женские — архегонии. После оплодотворения из зиготы образуется круглая коробочка, где развиваются споры, при помощи которых он распространяется. Дерновинки сфагнума впитывают всем телом большое количество воды, поэтому поверхность почвы, зарастая этим мхом, превращается в болото. Сфагнум растет медленно, за год вырастает до 3 см. Нарастание идет сверху. Нижние слои слегка чернеют и уплотняются, превращаясь в торф (от нем. «торф» — горючее) — полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот. Торф используется как топливо и как удобрение, а также как сырье в других отраслях промышленности. По запасам и добыче торфа наша страна занимает первое место в мире.

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕПапоротникообразные — группа высших споровых растений. К ним относятся папоротники, хвощи, плауны, которые растут преимущественно в увлажненных тенистых местах. Все они имеют корни, листья, стебли. В стеблях имеется специализированная проводящая ткань, состоящая из сосудов. Папоротникообразные — многолетние растения, в основном травянистые, а в тропических районах встречаются и древесные формы. Размножаются спорами. Имеют правильное чередование двух поколений — бесполого и полового 16.

Бесполое (споровое) поколение — спорофит представляет собой многолетнее листостебельное растение, образующее споры в специальных органах — спорангиях, расположенных у папоротника на листьях, а у хвоща и плауна в своеобразных колосках, собранных на верхушках побегов. Споры, попав в благоприятные условия, прорастают, образуя маленькое растеньице — заросток, который представляет собой половое поколение (гаметофит). На заростке образуются мужские и женские половые органы — антеридии и архегонии, в которых развиваются сперматозоиды и яйцеклетки. После их слияния происходит процесс оплодотворения. Из образовавшейся зиготы развивается зародыш нового растения.

Современные папоротникообразные — это остатки широко распространенной группы в каменноугольный период палеозойской эры (около 300 млн. лет назад). Ископаемые папоротникообразные — это очень большие древовидные растения (каламиты, лепидодендроны и др.), которые под наслоением горных пород дали запасы каменного угля.

Папоротники распространены по всему земному шару и встречаются в самых различных местообитаниях. Их насчитывается около 10 тыс. видов. Большое видовое разнообразие наблюдается во влажных тропических лесах. По своим размерам папоротники бывают то совсем маленькие, всего лишь в несколько миллиметров, то сравнительно большими, представленными древесными формами до 20 м и больше (в тропических лесах). Корни папоротников придаточные. Это значит, что первичный корень не получает дальнейшего развития и вместо него развиваются корни из стебля, а иногда из оснований листьев. Часто на корнях образуются выводковые почки, при помощи которых происходит вегетативное размножение растений. Стебли папоротников довольно разнообразны как по внешнему виду, так и по внутреннему строению. Ползучие или вьющиеся стебли называют корневищем. Оно может быть длинным (у вьющихся форм) и коротким или клубневидным. От корневища вертикально вверх отходят листья, для которых характерно также большое разнообразие. У большинства видов они растут верхушкой. Обычно листья папоротников совмещают функции фотосинтеза и спороношения. Спорангии, в которых развиваются споры, находятся на нижней стороне листа. Но у многих видов, например страусника, оноклеи и др., листья дифференцированы на фотосинтезирующие (стерильные) и несущие спорангии. Одно растение папоротника может образовывать от нескольких десятков миллионов до миллиардов спор, но далеко не все они попадают в благоприятные условия, поэтому прорастает и дает начало новому растению незначительная часть. Папоротники, обитающие в нашей стране,— орляк, адиантум, пузырник, кочедыжник и др. Это наземные, многолетние, травянистые растения, растущие во влажных тенистых лесах, на лесных опушках, на болотистых лугах, в трещинах скал и других местах, где есть необходимые условия для их жизни.

Хвощи — многолетние травянистые растения. Корневище ветвистое, ползучее. Отделенная часть корневища не погибает, из него может вырасти самостоятельное растение. Весенние побеги образуют спороносные колоски. Они растут за счет органических веществ, запасенных в корневищах, поэтому не ветвятся, не ассимилируют и после образования спор отмирают. Споры прорастают в однополые заростки (мужские или женские). Из оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) вырастает предросток, а из него — взрослое растение. Летние побеги, в отличие от весенних, ассимилирующие, ветвистые, состоят из члеников с хорошо развитыми междоузлиями. Листья малозаметные, срастаются в зубчатые влагалища, которые расположены в нижней части междоузлия. На территории нашей страны встречаются хвощ полевой, хвощ луговой, хвощ топяной, хвощ болотный, хвощ лесной и др. Видовое название указывает, что они растут на полях, на лугах, болотах и в лесу. Хвощ полевой — злостный сорняк, но считается лекарственным растением.

Плауны — многолетние вечнозеленые растения. Стебель ползучий, ветвистый, образует вертикальные побеги, густо покрытые листками, похожими на удлиненные заостренные чешуйки, которые оканчиваются спороносными колосками. Половое поколение, как и у других папоротникообразных, представлено маленькими заростками, развивающимися в почве. Может размножаться частями стебля. Само растение очень декоративно. Нуждается в охране, внесено в Красную книгу.

ГОЛОСЕМЕННЫЕГолосеменные — группа семенных растений, насчитывающая около 660 видов, представлена в основном древесными формами, реже кустарниками. Отсутствуют травянистые формы. В отличие от папоротников у них имеются семяпочки, но отсутствуют плодолистики, чем отличаются от цветковых (покрытосеменных). Название голосеменные получили потому, что семена у этих растений образуются не в завязи цветка, а из открытых, «голых» семяпочек, лежащих на чешуйках шишки. Голосеменные не образуют плодов. Типичными представителями голосеменных растений являются сосна обыкновенная, лиственница и ель обыкновенная — самые распространенные виды нашей страны. Сосны светолюбивые растения, достигают в высоту 50 м. Обычно ровные стволы выносят крону к свету. Растут на песках, скалах, болотах, имеют сильно разветвленную корневую систему, уходящую на большую глубину. Игловидные листья сосны и ели называются хвоей. Листья — хвоинки сосны — длинные, соединенные вместе по два. Они держатся на дереве 2—3 года. Хвоя ели короткая, четырехгранная. Она держится не опадая от 5 до 8 лет. Среди хвойных есть и листопадные. Например, у лиственницы хвоинки опадают поздно осенью, как у лиственных деревьев. Сосна, как и ель, однодомные растения. На 15-м году жизни (если растут на открытых местах) и к 30 годам (если растут в лесу) у них образуются два типа шишек — мужские и женские. Шишечки представляют собой видоизмененные побеги. В мае — июне пыльца разносится ветром, попадает на женские шишки — происходит опыление. От опыления до оплодотворения у сосны проходит 12 месяцев. Из зиготы развивается зародыш. Зародыш состоит из корешка, стебелька, нескольких (5—12) семядолей и почечки.

Для семенных растений характерна полная независимость процесса оплодотворения от наличия воды. Все это достигается благодаря образованию пыльцевой трубки, по которой спермий (мужская гамета) передвигается к яйцеклетке. Созревание семян происходит на второй год после опыления (17). Следующей зимой шишки раскрываются и семена, имея пленчатые крылатки, могут уноситься ветром на большие расстояния от материнского растения. Попав в благоприятные условия, они прорастают. Ель обыкновенная, в отличие от сосны, теневынослива, поэтому нижние ветки ее не отмирают и сохраняются, отсюда в еловых лесах темно и сыро. У ели корневая система намного меньше, чем у сосны, и расположена в верхнем слое почвы, поэтому ветры часто выворачивают их с корнем. Размножение у ели происходит подобно сосне.

Основную массу древесины заготовляют в хвойных лесах. Это не только строительный материал, но и сырье для многих производств (бумага, искусственный шелк, спирт, пластмассы и другие материалы изготовляются из древесины). Кедровое масло, скипидар, канифоль, витамины являются продуктами голосеменных.

Хвойные леса — хранители вод, выделяют в воздух много кислорода, фитонцидов. В нашей стране организована плановая эксплуатация и охрана лесных массивов.

ГОЛОСЕМЕННЫЕГолосеменные — группа семенных растений, насчитывающая около 660 видов, представлена в основном древесными формами, реже кустарниками. Отсутствуют травянистые формы. В отличие от папоротников у них имеются семяпочки, но отсутствуют плодолистики, чем отличаются от цветковых (покрытосеменных). Название голосеменные получили потому, что семена у этих растений образуются не в завязи цветка, а из открытых, «голых» семяпочек, лежащих на чешуйках шишки. Голосеменные не образуют плодов. Типичными представителями голосеменных растений являются сосна обыкновенная, лиственница и ель обыкновенная — самые распространенные виды нашей страны. Сосны светолюбивые растения, достигают в высоту 50 м. Обычно ровные стволы выносят крону к свету. Растут на песках, скалах, болотах, имеют сильно разветвленную корневую систему, уходящую на большую глубину. Игловидные листья сосны и ели называются хвоей. Листья — хвоинки сосны — длинные, соединенные вместе по два. Они держатся на дереве 2—3 года. Хвоя ели короткая, четырехгранная. Она держится не опадая от 5 до 8 лет. Среди хвойных есть и листопадные. Например, у лиственницы хвоинки опадают поздно осенью, как у лиственных деревьев. Сосна, как и ель, однодомные растения. На 15-м году жизни (если растут на открытых местах) и к 30 годам (если растут в лесу) у них образуются два типа шишек — мужские и женские. Шишечки представляют собой видоизмененные побеги. В мае — июне пыльца разносится ветром, попадает на женские шишки — происходит опыление. От опыления до оплодотворения у сосны проходит 12 месяцев. Из зиготы развивается зародыш. Зародыш состоит из корешка, стебелька, нескольких (5—12) семядолей и почечки.

Для семенных растений характерна полная независимость процесса оплодотворения от наличия воды. Все это достигается благодаря образованию пыльцевой трубки, по которой спермий (мужская гамета) передвигается к яйцеклетке. Созревание семян происходит на второй год после опыления (17). Следующей зимой шишки раскрываются и семена, имея пленчатые крылатки, могут уноситься ветром на большие расстояния от материнского растения. Попав в благоприятные условия, они прорастают. Ель обыкновенная, в отличие от сосны, теневынослива, поэтому нижние ветки ее не отмирают и сохраняются, отсюда в еловых лесах темно и сыро. У ели корневая система намного меньше, чем у сосны, и расположена в верхнем слое почвы, поэтому ветры часто выворачивают их с корнем. Размножение у ели происходит подобно сосне.

Основную массу древесины заготовляют в хвойных лесах. Это не только строительный материал, но и сырье для многих производств (бумага, искусственный шелк, спирт, пластмассы и другие материалы изготовляются из древесины). Кедровое масло, скипидар, канифоль, витамины являются продуктами голосеменных.

Хвойные леса — хранители вод, выделяют в воздух много кислорода, фитонцидов. В нашей стране организована плановая эксплуатация и охрана лесных массивов.

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ

Покрытосеменные (цветковые) растения — наиболее распространенная группа растений, насчитывающая около 250 тыс. видов, произрастающих по всему земному шару. Все виды цветковых объединены в два класса: двудольных и однодольных, о которых говорилось при характеристике семейств. Среди них встречаются деревья, кустарники и травы, однолетние, двулетние и многолетние растения. Покрытосеменные наиболее приспособлены к жизни в различных условиях нашей планеты. Они различаются по внешнему и внутреннему строению, продолжительности жизни и др. Среди покрытосеменных много культурных растений, необходимых в жизни человека (овощные, хлебные, масличные, плодово-ягодные, декоративные, лекарственные и другие растения). Многие растения являются сырьем для промышленности (лен, хлопчатник, сахарная свекла и многие другие).

Широко используются и дикорастущие растения как кормовая база животноводства и в других отраслях народного хозяйства.

Отличительной особенностью покрытосеменных является наличие у них плода, развивающегося из завязи цветка.

Процессы цветения, опыления, оплодотворения, образования плодов и семян представляют собой сложные и многообразные явления, которые в ходе длительной эволюции совершенствовались и продолжают совершенствоваться.

Обилие видов покрытосеменных встречается в тропических широтах (около 120 000 видов).

Разнообразный видовой состав цветковых растений в субтропических, умеренных и холодных широтах (около 22 000 видов). Поэтому покрытосеменные занимают господствующее положение в растительном мире.

В природе различные растения и их группы — покрытосеменные, голосеменные, папоротники, плауны, хвощи, мхи, лишайники, водоросли — растут не одиночно, не изолированно, а совместно, образуя естественные, исторически сложившиеся скопления, группировки, называемые растительными сообществами.

Растительное сообщество, или фитоценоз (от греч. «фитон» — растение и «койнос» — общий),— закономерное сочетание растений, произрастающих совместно на однородном участке земной поверхности. Каждое растительное сообщество характеризуется определенной структурой и определенными взаимоотношениями растений как между собой, так и с условиями среды. Структура фитоценоза и взаимовлияние входящих в него видов обусловлены, с одной стороны, биологическими свойствами этих видов и, с другой стороны, свойствами местообитания.

Таким образом, растительное сообщество — это относительно устойчивая природная система, взаимодействующий комплекс растительных организмов, приспособленных к совместному существованию на конкретной территории, в определенных экологических условиях. Растительные сообщества служат объектом для изучения науки геоботаники.

Характерные свойства растительного сообщества определяются по его признакам, таким, как видовой состав, набор жизненных форм, количественные соотношения между видами, горизонтальное и вертикальное распределение, характер и объем биомассы, взаимосвязи между растениями, особенности местообитания, ритмика развития и т. д.

Видовой состав обусловливает специфичность и внешний облик (физиономичность фитоценоза). В состав сообщества входят растения, различные по своим биологическим и экологическим особенностям. Кроме зеленых (автотрофных) растений, составляющих обычно основную массу фитоценоза, в нем всегда присутствует множество гетеротрофных организмов (бактерий, грибов).

Сочетание разных жизненных форм растений (деревьев, кустарников, трав, мхов, лишайников, грибов и т. д.) обеспечивает наиболее полное использование сообществом питательных веществ и энергии в данных условиях существования.

По количеству видов фитоценозы подразделяют на флористически богатые или бедные, флористически сложные или простые. Наибольшее видовое богатство отмечено в сообществах влажных тропических лесов (только древесных видов до 2000—2500). Примером флористически бедных сообществ могут служить темные еловые леса, заросли тростника и другие относительно простые фитоценозы.

В растительном сообществе различают количественно преобладающие виды (доминанты) и растения, сильнее других влияющие на среду (эдификаторы), а также сопутствующие им виды. Как правило, доминанты и эдификаторы имеют самое большое число экземпляров и наибольшую биомассу, определяя тем самым внешний облик сообщества и условия его внутренней среды(фитосреду).

По преобладанию тех или иных видов и жизненных форм все растительные сообщества объединяются в большие группы — типы растительности: леса, луга, болота, тундры, пустыни и т. д.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИПриспособление растений к совместному существованию в сообществе выражается в горизонтальном и вертикальном расчленении фитоценоза на структурно-функциональные элементы, принимающие различное участие в преобразовании и накоплении веществ и энергии.

В вертикальном направлении растительное сообщество расчленяется на ярусы. Ярус — это часть слоя растительного сообщества, к которому приурочены ассимилирующие (листья, стебли) или запасающие (клубни, луковицы, корни) органы растений. Особенно отчетливо ярусное строение проявляется в лесных фитоценозах (18). Здесь верхний ярус (полог) образуют кроны самых высоких деревьев; второй ярус — более низкие деревья или подрост; в третьем ярусе находятся кустарники (подлесок); четвертый ярус составляют травы и кустарники; в пятом, напочвенном, располагаются мхи, лишайники, грибы.

Ботаника