Урок № ______

Предмет: МДК 01.02 Техническая диагностика автомобиля

Дата проведения: 07.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н

Группа № 2-6

Тема урока: Диагностика колес и шин

Диагностика технического состояния автомобильных колес и шин

Уменьшение пути движения автомобиля по инерции (ухудшение наката), потеря легкости управления (автомобиль плохо «держит дорогу») могут быть вызваны нарушением углов установки управляемых колес, износом или нарушением регулировки подшипников ступиц колес, деформацией дисков колес.

Преждевременное изнашивание шин как управляемых, так и неуправляемых колес может происходить при пониженном или повышенном давлении воздуха в них, деформации дисков колес, нарушении балансировки колес, перекосе ведущего моста относительно рессор и т.д. Перекос ведущего моста вызывает увод ведущих колес при прямолинейном движении.

1. Факторы, влияющие на износ автомобильных шин

1. Неуправляемые факторы

Состояние дороги. По сравнению с асфальтированным на гравийном покрытии ресурс шины снижается на 25%, а на разбитом и каменистом он меньше примерно на 50%. Распространенные у нас в стране асфальтобетонные («шершавые») покрытия хотя и более безопасны по сцеплению, но увеличивают износ протектора так же, как и гравийные.

Климатические условия. Наивыгоднейшим температурным режимом для шины считается температура 70-750С, температура до 1000С является допустимой, 1200С – опасная, более 1200С – критическая. При повышении температуры от 0 до 1000С прочность резины снижается в 2-3 раза, а прочность связи резины с кордом в 1,5-2 раза. При низких температурах эластичность резины резко снижается. Непрогретые шины при резком трогании с места, ударах о неровности дороги и т.п. могут разорваться. Солнечный свет вызывает ускоренное старение резины. Она теряет эластичность, покрывается трещинами, ресурс еѐ снижается. Качественная резина содержит определенную пропорцию сажи, каучука и наполнителей. Чтобы проверить качество, необходимо вытянуть отросток на 2,5 длины и за 1с он должен вернуться в начальное состояние. Зимняя шина, особенно шипованная, служит меньше летней на 30- 50% из-за более мягкой резины (она позволяет лучше сохранять эластичность при отрицательных температурах) и специфического рисунка (его насыщенность меньше, чем у обычной дорожной).

2. Частично-управляемые факторы

Качество вождения. Выбор правильного скоростного режима, т.к. при увеличении скорости с 50 до 100 км/ч ресурс шины снижается в два раза, возможно наступление критической скорости. Разгон – торможение оказывают значительное влияние на ресурс шины. В свободном качении колеса сила сопротивлению качению 4-10 кг (для легковых автомобилей) при торможении эта сила гораздо больше (до 250 кг). В этом случае сильно изнашивается передняя часть грунтозацепа («пила» в окружном направлении). На ведущих колесах этого не наблюдается, т.к. они постоянно загружаются силами разгона и торможения, поэтому шины ведущих колес изнашиваются несколько меньше и в основном по центру, тогда как ведомые по бокам.

Нагрузка на шину и ее ресурс взаимосвязаны. В ТУ задают нагрузку на 5 – 10% ниже допустимой. Такую нагрузку называют экономичной. При перегрузке шины увеличивается напряжение в каркасе и межкордовой резине, шина перегревается, происходит расслоение корда и резины, резко возрастает износ протектора.

Установка шипов ослабляет протектор, чтобы они заняли в покрышке правильное положение необходимо первые 500 км проехать без резких разгонов и торможений. Установка шипов увеличивает расход топлива ≈ на 5% для каждого колеса. Шипованная резина лучше для загородной трассы (в городе дороги иногда чистят). При температуре ниже – 200С эффективность работы шипов резко снижается, т.к. лед становится более твердым и его сложнее пробить. Зимняя нешипованная шина «липучка» в этом случае предпочтительнее, т.к. продолжает цепляться за дорогу ламелями.

3. Управляемые факторы

Давление воздуха в шине устанавливается с учетом конструкции шины, ее размера и экономической нагрузки. Любое отклонение от нормы приводит к снижению ресурса. Нормативное давление в шине задается для полностью загруженного автомобиля, если загрузка постоянно неполная, то можно несколько снизить давление в шине (нагрузку на корд).

Особенно нежелательно снижение давления. Основную нагрузку (60 – 70%) в шине несет воздух, поэтому снижение давления приводит:

перегрузке каркаса (могут порваться нити корда);

увеличению деформации шины (увеличивается сопротивление движению, возрастает расход топлива (снижение давления воздуха в шине легкового авто на 0,04 МПа приводит к увеличению расхода топлива ≈ на 3%);

ухудшается самовозврат колес в нейтральное положение. При этом изнашиваются обычно края беговой дорожки или появляется пятнистый износ (15-20 пятен преимущественно у краев протектора). Данный износ может прогрессировать даже после доведения давления в шине до нормы.

При повышении давления:

нити корда находятся под большим напряжением, значит, возрастает вероятность их повреждения при движении по плохим дорогам;

уменьшается площадь пятна контакта, следовательно, снижается проходимость и возрастает тормозной путь;

на хороших дорогах снижается расход топлива. Изнашивание происходит по центру беговой дорожки.

Разное давление в шинах одной оси приводит к проскальзыванию и интенсивному изнашиванию, а также самопроизвольному разворачиванию автомобиля, т.к. сила сопротивления качению под ними будет разной. Для шин задних колес рекомендуется большее давление. Если деформация и боковой увод задних шин будет больше, чем передних, то автомобиль на ходу «поплывет», т.е. не будет двигаться прямо и устойчиво. Этот же эффект наблюдается при установке диагональных шин сзади, а радиальных впереди. Так что большее давление в шинах задних колес нужно для придания автомобилю необходимой курсовой устойчивости. Любое случайное отклонение от заданного направления – боковой порыв ветра, центробежная сила на повороте, не должно самопроизвольно и прогрессивно увеличиваться.

Шины обладают определенной податливостью (способностью деформироваться под действием нагрузки) в боковом направлении и пока действует боковая сила, выступы протектора не только катятся, но и будто переступают вбок. В результате шина испытывает боковой увод – плоскость вращения колеса не совпадает с плоскостью его качения. При снижении давления возрастает деформация шины и ее увод.

При движении автомобиля шина работает в очень сложных условиях. В процессе качения на шину действуют различные по величине и направлению силы в зависимости от скорости, состояния дорожного покрытия, температуры воздуха, величине уклона или подъема, поворотов дороги и т.д.

При качении колеса шина непрерывно изменяет свою форму (она изгибается, сжимается и растягивается или вся или отдельные ее части). При этом, при продолжительном движении, шина нагревается, что приводит к повышению внутреннего давления воздуха и снижению прочности отдельных элементов шины, особенно резиновых.

За один оборот колеса каждый элемент профиля шины претерпевает полный цикл нагружения и разгружения (при скорости 50-60 км/час у автомобиля ЗИЛ один и тот же участок шины претерпевает 10 деформаций в секунду). Кроме того, при качении нагруженного колеса, в плоскости контакта шины с дорогой возникают касательные силы, которые вызывают проскальзывание элементов протектора и его износ.

– Влияние давления воздуха в шине на ресурс шины Таким образом, на износ шин влияют:

1. Пониженное давление

Вызывает перегрев шин, расслоение каркаса, износ протектора.

Происходит это из-за неравномерного распределения удельных давлений в плоскости контакта.

Здесь средняя часть беговой дорожки прогибается внутрь и интенсивно изнашиваются края беговой дорожки.

При длительном движении и с пониженным давлением, на внутренней поверхности боковин покрышек появляются темные полосы, затем отделяются и разрываются нити корда и происходит кольцевой излом каркаса.

2. Повышенное давление

Вызывает большую нагрузку каркаса, в результате чего устает корд, может произойти разрыв каркаса. Вся нагрузка передается на середину беговой дорожки.

3. Перегрузка шин

Вызывает такие же повреждения, как и повышенное давление. Здесь характерны разрушения боковин шины, но в значительно большей степени, т.к. присутствуют большие удельные давления.

4. Качество вождения

Сюда относятся – резкое трогание с места, резкое торможение, высокая скорость движения, повороты на скорости, наезд на препятствие.

5. Техническое состояние автомобиля

6.Дорожные условия

Степень нагрева шин зависит от дорожных условий. Чем больше неровностей, тем больше деформация шины, тем интенсивнее нагрев. Повышенная температура вызывает более интенсивный нагрев шины. При этом снижается сопротивление качению, но и сокращается ресурс. Температура шины до 1000С считается допустимой, при 1200 – опасной, выше – критической. При движении автомобиля на высоких скоростях, свыше 100 км/час, быстро нарастает температура шин и происходит снижение прочности шины, т.к. при этом возникают радиальные колебания протектора или волны; может произойти отслоение протектора.

7. Погодные условия

При низких отрицательных температурах (-400 и ниже), непрогретые при движении шины из обычной (неморозостойкой) резины, при резком трогании с места и ударах о неровности могут разорваться.

В среднем, из-за несоблюдения норм давления, каждая шина теряет в среднем 7…10% своего ресурса.

На передних колесах шины изнашиваются быстрее, чем на задних. Примерно на 1\3. Это связано с тем, что у них существует 5 замеряемых и регулируемых углов установки.

Не должно быть принудительной перестановки шин, как это рекомендуют авторы некоторых учебников. Перестановка шин может производиться только по решению-рекомендации работников шинного участка АТП, диагноста.

Нормы давления в шинах должны браться только из завода-изготовителя автомобиля. а не из завода-изготовителя автомобильных шин.

Предельный износ – это такой износ, когда остаточная высота выступов рисунка протектора имеет минимально допустимую величину на площади, ширина которой равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины по середине беговой дорожки протектора.

Площадь суммарного предельного износа протектора не должна превышать участка его беговой дорожки, равного по длине половине радиуса шины.

2. Схождение колес

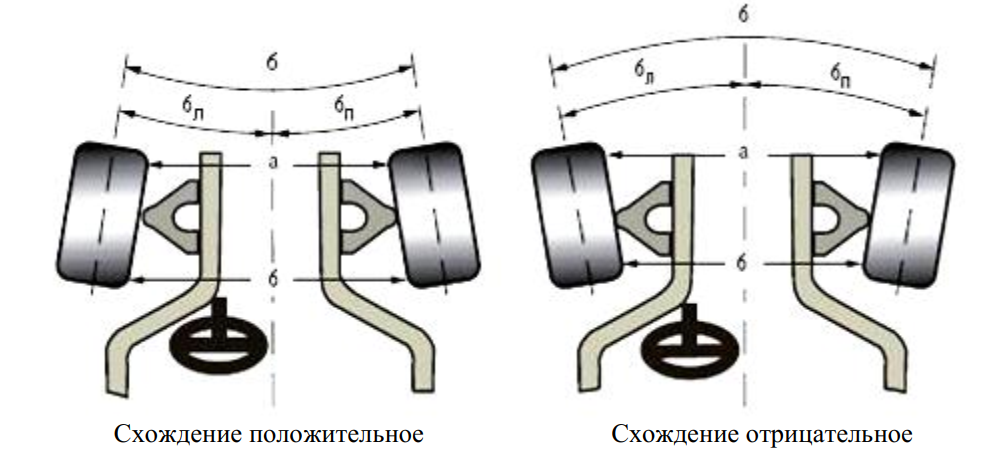

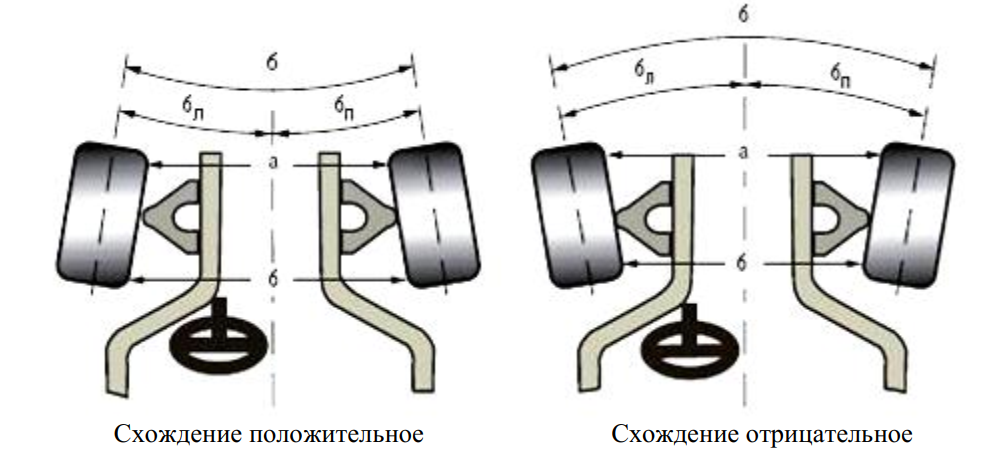

Схождение (TOE) характеризует ориентацию колес относительно продольной оси автомобиля. Положение каждого колеса может быть определено отдельно от других, и тогда говорят об индивидуальном схождении. Оно представляет собой угол между плоскостью вращения колеса и осью автомобиля при его наблюдении сверху. Суммарное схождение (или просто схождение) колес одной оси, как и следует из названия, представляет собой сумму индивидуальных углов (рисунок 2). Если плоскости вращения колес пересекаются впереди автомобиля, схождение положительное (toe-in), если сзади — отрицательное (toe-out).

В последнем случае можно говорить о расхождении колес. В регулировочных данных иногда схождение приводится не только в виде угловой, но и линейной величины. Это связано с тем. что о схождении колес также судят по разности расстояний между закраинами ободьев, замеренных на уровне их центров сзади и спереди оси.

б – суммарный угол схождения колес; бл , бп – индивидуальные углы схождения

Рисунок 7 – Схождение колес автомобиля

3. Развал колес

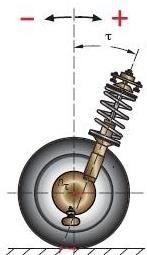

Развал (camber) отражает ориентацию колеса относительно вертикали и определяется как угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Если колесо на самом деле «развалено», т.е. его вершина наклонена наружу, развал считается положительным. Если колесо наклонено к кузову – развал отрицательный (рисунок 3).

? + , ? − угол положительного и отрицательного развала

Рисунок 8 – Развал колес автомобиля

Развал – это параметр, который оказывает определяющее влияние на так называемую боковую реакцию колес. Именно она противодействует центробежным силам, действующим на автомобиль в повороте, и способствует его удержанию на криволинейной траектории. В регулировочных данных автомобиля приводятся не абсолютные значения углов развала и схождения, а диапазоны допустимых величин. Допуски на схождение жестче и обычно не превышают ±10′, на развал – в несколько раз более свободные (в среднем ±30′). К примеру, в спецификациях для BMW 5-й серии в кузове Е39 указываются: схождение 0°5’±10′, развал –0°13’±30′. Это значит, что, оставаясь в «зеленом коридоре», схождение может принять значение от –0°5′ до 5′, а развал от –43′ до 7′. То есть и схождение, и развал могут быть отрицательными, нейтральными или положительными.

а – нормальный износ протектора; б – увеличено схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); в – отрицательное схождение передних колес (правое колесо, вид сзади); г – отрицательный угол развала передних колес (правое колесо, вид сзади); д – отрицательный угол развала передних колес (левое колесо, вид сзади); е – отрицательный угол развала задних колес вследствие прогиба балки заднего моста (правое колесо, вид сзади).

Рисунок 9 – Влияние углов схождения-развала на износ протектора шин

4. Рулевая трапеция

Передняя подвеска, рычаги рулевых тяг и рулевой механизм с рулевыми тягами в совокупности образуют рулевую трапецию. С помощью рулевой трапеции обеспечиваются разные углы поворота управляемых колёс, необходимые для движения в поворотах. Поворотный кулак и рычаги рулевой тяги расположены относительно друг друга не под углом 90°. Из этого вытекают неравные расстояния перемещения концов обоих рычагов рулевой тяги при повороте управляемых колёс. Это приводит к повороту управляемых колёс на разные углы.

Рулевая трапеция автомобиля

Максимальный угол поворота управляемых колес автомобиля – это угол средней плоскости колеса относительно продольной средней плоскости автомобиля при повороте рулевого колеса влево-вправо до упора. Максимальные углы поворота в обе стороны должны быть одинаковыми т.е. мах угол поворота левого колеса на лево должен быть равен мах углу поворота правого колеса направо и наоборот. Это обеспечивает одинаковые диаметры разворота налево и направо.

Максимальный угол поворота левого колеса направо не равен максимальному углу правого колеса направо. Это задается конструкцией рулевой трапеции.

Максимальный угол левого колеса направо равен максимальному углу правого колеса налево. Это достигается регулировкой.

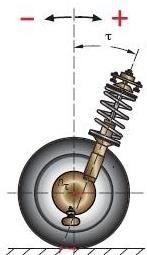

5. Кастер

В современных бесшкворневых подвесках ось поворота управляемого колеса представляет собой виртуальную линию. В подвеске с двойными поперечными рычагами она проходит через центры верхней и нижней шаровых опор в конструкции типа МакФерсон – через шаровую опору и верхний узел крепления амортизаторной стойки. Продольный угол наклона оси или кастер (CASTER) – угол между осью поворота и вертикалью при наблюдении сбоку автомобиля (в профильной проекции). Кастер считается положительным, если линия вверху наклонена к кабине автомобиля. Если линия имеет противоположный наклон, кастер отрицательный.

? – кастер, ?? – плечо стабилизации

– Кастер

Главная функция кастера – скоростная (или динамическая) стабилизация управляемых колес автомобиля. Стабилизацией в данном случае называют способность управляемых колес сопротивляться отклонению от нейтрального (соответствующего прямолинейному движению) положения и автоматически возвращаться к нему после прекращения действия внешних сил, вызвавших отклонение. На движущееся автомобильное колесо постоянно действуют возмущающие силы, стремящиеся вывести его из нейтрального положения. Они могут быть следствием проезда неровностей дороги, неуравновешенности колес и т.д. Поскольку величина и направление возмущений постоянно меняются, их воздействие носит случайный колебательный характер. Не будь механизма стабилизации, парировать колебания пришлось бы водителю, что превратило бы управление автомобилем в мучение и наверняка увеличило износ шин. При грамотно выполненной стабилизации автомобиль устойчиво движется по прямой с минимальным вмешательством водителя и даже с отпущенным рулевым колесом.

Отклонение управляемых колес может быть вызвано намеренными действиями водителя, связанными с изменением направления движения. В этом случае стабилизирующий эффект содействует водителю на выходе из поворота, автоматически возвращая колеса в нейтральное положение. А вот на входе в поворот, напротив, приходится преодолевать «сопротивление» колес, прикладывая к рулевому колесу определенное усилие. Возникающая на рулевом колесе реактивная сила создает то, что называют чувством руля или информативностью рулевого управления и чему уделяют много внимания разработчики автомобилей.

6. Регулировка углов подвески

Углы, измеряемые в передней подвеске:

Внутреннее схождение колес

Развал колес

Поперечное отклонение осей

Продольный наклон амортизатора

Поперечный наклон амортизатора

Наклон шкворня

Максимальный поворот колеса внутрь

Максимальный поворот колеса наружу

Симметричность колес

Углы, измеряемые в задней подвеске:

Внутреннее схождение колес

Развал колес

Поперечное отклонение осей

Положение задних колес относительно продольной линии автомобиля

Основные факторы, позволяющие делать вывод о регулировке углов схождения и развала:

увод автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону;

после замены деталей ходовой части и рулевого управления (рулевых тяг, сайлентблоков, рычагов подвески);

помятый колесный диск, повреждение кузова автомобиля (например, после ДТП);

при изменении клиренса автомобиля (например, после установки укороченных пружин или просто, вследствие просадки пружин);

сильный (неравномерный) износ покрышек;

плохо самовозвращается руль при выходе из поворотов;

биение руля.

В соответствии с технологией технического обслуживания и ремонта работа должна начинаться с проверки технического состояния автомобиля, а именно:

свободного хода рулевого колеса;

радиального и осевого биения дисков колес;

деталей и узлов подвески;

люфта в подшипниках ступиц;

давления воздуха в шинах.

Обязательная подготовительная операция при регулировках – «компенсация биения обода колеса», чтобы исключить влияние геометрической формы колесного диска на конечный результат.

На стендах последнего поколения мосты не вывешиваются, а компенсация выполняется при прокатывании автомобиля взад-вперед на несколько сантиметров. Также следует выставить рулевую рейку в среднее положение поворотом рулевого колеса вправо-влево до упора. Спица рулевого колеса должна занять горизонтальное положение, а само рулевое колесо должно поворачиваться в разные стороны на одинаковое число оборотов. Иначе автомобиль будет поворачивать в одну из сторон с меньшим радиусом, в другую – с большим из-за неправильного положения рейки.

Непосредственно установка углов проводится всегда в строгой последовательности: продольный наклон – развал – схождение. У рычажных подвесок наклон и развал устанавливаются с помощью подбора толщины пакета специальных регулировочных шайб между поперечиной подвески и нижним либо верхним рычагом. У подвесок «МакФерсон» развал, как правило, регулируется «изломом» стойки с помощью эксцентрикового болта или ползунковым механизмом, а продольный наклон – толщиной шайб на растяжке или стабилизаторе подвески. (У некоторых автомобилей, например Audi, развал регулируется перемещением шаровой опоры вдоль рычага, либо – например, Mitsubishi – вращением эксцентрика в основании рычага).

Ряд автомобилей (BMW, некоторые Daewoo, Mercedes) конструктивно вообще не имеют регулировки развала и продольного наклона. Схождение же делают на всех автомобилях, регулируют при этом одинаково – изменением длины рулевых тяг.

Стенды для проверки и регулировки углов установки колес (УУК) классифицируются :

по назначению: для экспресс диагностирования; для углубленного контроля и регулировки УУК;

по принципу диагностирования: статические (для проверки углов установки колес неподвижного автомобиля) и динамические (фиксирующие диагностические параметры вращающихся колес автомобиля);

по конструктивному исполнению: площадочные, роликовые (барабанные), оптические, потенциометрические, электронные и др.

Динамические стенды

Принцип действия динамических стендов следующий. Колеса автомобиля при проезде площадки стенда или вращении на его роликах создают при контакте шин с опорной поверхностью боковую силу, которая фиксируется специальными устройствами. По типу опорно-воспринимающих устройств динамические стенды подразделяются на роликовые (барабанные) и площадочные. Основным недостатком динамических стендов является невысокая точность измерения. С их помощью можно лишь комплексно оценить установку колес, что затрудняет определение поэлементных неисправностей.

Статические стенды

Статические стенды позволяют с достаточно высокой точностью измерять величину схождения, развала колес, продольного и поперечного наклона шкворня (оси). По типу измерительных устройств эти стенды подразделяются на оптико-электрические, электронные и лазерные.

Относительно хорошую точность измерения углов установки управляемых колес обеспечивают оптические стенды.

Контрольные вопросы

1.Перечислите основные факторы влияющие на износ шин?

2.Что означает развал и схождение?

3.Для чего предназначены стенды?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]

Урок № ______

Предмет: МДК 01.02 Техническая диагностика автомобилей

Дата проведения: 09.04.2020 год.

Преподаватель: Темирболатов М.Н

Группа № 2-6

Тема урока: Диагностирование рулевого управления

Диагностирование и ТО рулевого управления автомобиля

1. Неисправности рулевого управления

В процессе эксплуатации под действием ударных нагрузок, трения и других факторов техническое состояние элементов рулевого управления изменяется: появляются люфты в сочленениях, способствующие повышению интенсивности изнашивания деталей. Изнашивание или неправильные затяжки и регулировки приводят к увеличению силы трения в рулевом управлении. Все это влияет не только на долговечность деталей, но и на управляемость автомобиля и безопасность движения. Основные неисправности рулевого управления следующие.

Увеличенный холостой ход. Основные причины:

ослабление болтов рулевого механизма, гаек шаровых пальцев рулевых тяг;

увеличение зазоров в шаровых шарнирах, подшипниках ступиц передних колес, в зацеплении ролика с червяком, между осью маятникового рычага и втулками, в подшипниках червяка, между упором рейки и гайкой;

люфт в заклепочном соединении.

Тугое вращение рулевого колеса. Основные причины:

деформация деталей рулевого привода;

неправильная установка углов передних колес;

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком;

перетяжка регулировочной гайки оси маятникового рычага (для рулевых механизмов только червячного типа);

низкое давление в шинах передних колес;

отсутствие масла в картере рулевого механизма;

повреждение деталей шаровых шарниров, подшипника верхней опоры стойки, опорной втулки или упора рейки, деталей телескопической стойки подвески.

Шум (стуки) в рулевом управлении. Основные причины:

увеличенние зазоров в подшипниках передних колес, между осью маятникового рычага и втулками, в зацеплении ролика с червяком или в подшипниках червяка (для рулевых механизмов только червячного типа), в шаровых шарнирах рулевых тяг, между упором рейки и гайкой (для рулевых механизмов только реечного типа);

ослабление гайки шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или болта крепления нижнего фланца эластичной муфты на валу шестерни (для механизмов только реечного типа);

ослабление регулировочной гайки оси маятникового рычага.

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес. Основные причины:

ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, болтов крепления рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага;

нарушение зазора в зацеплении ролика с червяком.

Плохая устойчивость автомобиля. Основные причины:

нарушение установки углов передних колес;

увеличение зазоров в подшипниках передних колес, в шаровых шарнирах рулевых тяг, ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг, увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка (для рулевых механизмов только червячного типа);

крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага;

деформация поворотных кулаков или рычагов подвески.

Утечка масла из картера. Основные причины:

износ сальников вала рулевой сошки или червяка (для рулевых механизмов только червячного типа);

ослабление болтов крепления крышки картера рулевого механизма;

повреждение уплотнительных прокладок.

Неисправности рулевого управления с гидроусилителем по своему характеру идентичны неисправностям обычного рулевого управления, однако из-за наличия дополнительных деталей возможны неисправности, характеризующие работоспособность гидропривода:

затрудненное управление автомобилем, обусловленное ослаблением ремня гидроусилителя, низким уровнем рабочей жидкости в бачке усилителя, неисправностью насоса или клапана насоса;

чрезмерный люфт из-за изношенности главного либо промежуточного вала рулевой колонки, разрегулировки или повреждения рулевого механизма;

повышенный шум при работе рулевого управления, который может быть вызван разрегулировкой рулевого механизма или неисправностью насоса.

2. Нормативные требования к рулевому управлению

Требования к элементам рулевого управления транспортных средств регламентируются Правилами ЕЭК ООН № 79.

Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентированных условиях испытаний не должен превышать предельных значений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, а при отсутствии таких данных он не должен превышать 10° для легковых автомобилей и созданных на их базе агрегатов грузовых автомобилей и автобусов; 20° для автобусов; 25° для грузовых автомобилей.

Суммарный люфт в рулевом управлении — это угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в сторону, противоположную положению, примерно соответствующему прямолинейному движению транспортного средства.

Начало поворота управляемого колеса — это угол поворота управляемого колеса на 0,06 ± 0,01°, измеряемый от положения прямолинейного движения.

При проверке суммарного люфта необходимо выдерживать следующие условия испытаний:

шины управляемых колес должны быть чистыми и сухими;

управляемые колеса должны находиться в нейтральном положении на сухой ровной горизонтальной асфальтоили цементнобетонной поверхности;

испытания автомобилей, оборудованных усилителем рулевого привода, проводятся при работающем двигателе.

Значение суммарного люфта в рулевом управлении определяют по углу поворота рулевого колеса между двумя зафиксированными положениями в результате двух или более измерений.

Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления и уровень рабочей жидкости в бачке должны соответствовать требованиям, установленным изготовителем ТС в эксплуатационной документации.

При органолептической проверке рулевого управления проверяется выполнение следующих нормативных требований:

вращение рулевого колеса должно происходить без рывков и заеданий во всем диапазоне угла его поворота, неработоспособность усилителя рулевого управления (при его наличии на ТС) не допускается;

самопроизвольный поворот рулевого колеса от нейтрального положения при неподвижном состоянии ТС с усилителем рулевого управления и работающем двигателе не допускается;

максимальный поворот рулевого колеса должен ограничиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией ТС;

не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной поверхности не допускаются;

резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем ТС;

применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами не допускается.

Повреждение и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также не предусмотренное изготовителем ТС в эксплуатационной документации повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы) не допускаются.

Не допускается подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось. Рулевая колонка должна надежно соединяться с сопрягаемыми деталями и не иметь повреждений. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса, а также устройство, предотвращающее несанкционированное использование ТС, должны быть в рабочем состоянии.

3. Общая проверка рулевого управления

Общую проверку технического состояния рулевого управления производят по суммарной величине люфта и усилию, необходимому для поворота рулевого колеса.

Суммарная величина люфтов рулевого колеса складывается из величины люфтов в подшипниках ступиц передних колес и соединениях (шкворневых, шарнирных рулевых тяг, рычагов и элементов рулевого механизма).

Инструментальные проверки рулевого управления. При необходимости или для контроля выполняют общую проверку рулевого управления с помощью специального оборудования — люфтомеров. Наиболее широкое распространение получили люфтомер механический К 524 и электронный ИСЛ-401 (Россия).

Механический люфтомер К 524 (рис. 1) состоит: из верхнего 1 и нижнего 2 раздвижных кронштейнов, приставляемых к ободу рулевого колеса упорами 3; передвижной каретки 4, стягивающей направляющие стержни 5 кронштейнов с помощью зажима 6; угломерной шкалы 7, устанавливаемой на оси зажима каретки 6 с возможностью поворота рукой и самоторможения (при снятии усилия) за счет фрикционной (резиновой) шайбы 8; резиновой нити 9, натягиваемой с помощью присоса 10 от зажима каретки к лобовому стеклу автомобиля и играющей роль указательной стрелки угломерной шкалы; нагрузочного устройства, представляющего собой пружинный динамометр 11 двухстороннего действия (рис. 2).

Рис. 2. Вид в разрезе динамометра пружинного люфтомера К 524: 1…3 — риски регламентируемых усилий соответственно 0,75, 1,00 и 1,25 кг; 4 — указатель; 5 — шпилька; 6 — головка; 7 — кромка крышки; 8 — крышка; 9 — контргайка; 10 — чашка пружины; 11 — пружина; 12 — корпус

Передвижная каретка 4 (см. рис. 1) с осью поворота угломерной шкалы 7 выставляется в центр поворота рулевого колеса путем обеспечения одинаковых вылетов («а» и «b») направляющего стержня 5 относительно каретки. Этим обеспечивается неподвижность указательной нити-стрелки при повороте рулевого колеса и правильность измерения люфта рулевого управления.

Пружинный динамометр 11 устанавливается на нижнем раздвижном кронштейне 2 с помощью кронштейна 13 и закрепляется стопорным винтом 14 в таком положении, при котором при установке люфтомера на ободе рулевого колеса приложенное к нагрузочному устройству усилие пришлось бы на середину сечения обода.

Метод измерения суммарного люфта рулевого управления, выполняемого одним оператором, заключается в определении угла поворота рулевого колеса по угловой шкале люфтомера между двумя фиксированными положениями, определяемыми приложением к нагрузочному устройству поочередно в обоих направлениях одинаковых усилий, регламентируемых в зависимости от собственной массы автомобиля, приходящейся на управляемые колёса.

Электронный люфтомер ИСЛ-401 предназначен для измерения суммарного люфта рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов методом прямого измерения угла поворота рулевого колеса относительно управляемых колес. Основное отличие прибора ИСЛ-401 от механического люфтомера — наличие датчика, фиксирующего начало поворота колеса, а не усилие поворота, определяемого динамометром.

Работа люфтомера ИСЛ-401 основана на прямом измерении суммарного люфта рулевого управления ТС датчиком угла с отсечкой начала и конца отсчета по сигналам датчика начала поворота управляемого колеса.

Измерение угла поворота рулевого колеса основано на использовании импульсного сигнала оптико-механического датчика угла поворота рулевого колеса в интервале срабатываний датчика движения управляемых колес при выборе люфта рулевого управления в обоих направлениях вращения руля.

В состав прибора входят два неразрывных в функционировании блока: основной (рис. 3, а) и датчик момента трогания колеса (рис. 3, б), а также изделия, обеспечивающие их работу.

Изменения индуктивного сопротивления датчика движения колеса при перемещении штока преобразуются в эквивалентное изменение напряжений и через усилители поступают на входы аналого-цифрового преобразователя микропроцессора (рис. 4). Отсчет угла производится с момента, когда датчик движения колеса определяет перемещение обода колеса более 0,1 мм.

При проверке рулевого управления с использованием люфтомера ИСЛ-401 основной блок прибора устанавливают и фиксируют захватом за внешнюю сторону обода рулевого колеса проверяемого ТС (см. рис. 3, а). Датчик момента трогания устанавливают у колеса (рис. 3, б) так, что он опирается контактным узлом на внешнюю вертикальную плоскость диска колеса, и подключают к основному блоку с помощью разъема 4 (см. рис. 3, а).

Устанавливают датчик момента трогания к управляемому колесу в следующем порядке. Удерживая корпус датчика момента трогания в горизонтальном положении, приставляют правый упор к плоскому участку поверхности диска управляемого колеса (см. рис. 3, б), нажимая на опорную планку 8 в месте ее прижима 6 и подвигая левый упор 5 до его касания аналогичного участка диска колеса с другой стороны относительно оси поворота колеса. При этом нижние концы опор датчика должны упираться в пол без скольжения. Расфиксируют опорную планку 8 поворотом флажка на разъеме 4 в положение «ОТКР».

Контрольные вопросы

1.Назначение рулевого управления?

2.Перечислить основные неисправности рулевого управления?

3.Что означает термин ‘’Суммарный люфт ‘’?

Адрес почты для ответов и вопросов:

[email protected]