Мертвая дорога: Салехард - Игарка

В историю она вошла по номерам строительных управлений - №501 и 503. Но больше всего ей подходит название «Мертвая дорога», отражающее судьбу как самой магистрали, так и многих ее строителей.

После Великой Отечественной войны руководство страны и И.В.Сталин четко осознали уязвимость стратегической трассы – Северного морского пути. Его главные порты, Мурманск и Архангельск, располагались слишком близко к западным рубежам СССР, и в случае новой войны сообщение могло быть легко парализовано врагом. Было принято решение создать новый порт в Обской губе, в районе Мыса Каменного, и соединить его 700-километровой железной дорогой с уже существующей линией Котлас-Воркута.

Строительство линии началось одновременно с изысканием места для будущего порта. Через некоторое время выяснилось, что Обская губа совершенно не подходит для подобного строительства – очень малые глубины, большие ветровые сгоны и нагоны воды не позволяют построить сколько-нибудь крупный порт на ее берегах. Уже в январе 1949 года состоялось судьбоносное совещание И. В. Сталина, Л. П. Берии и

Н. А. Френкеля. На нем было принято решение свернуть работы на полуострове Ямал, прекратить строительство линии к Мысу Каменному, и начать прокладку железной дороги длиной 1290 км к нижнему течению Енисея, по трассе Чум – Лабытнанги – Салехард – Надым – Ягельная – Пур – Таз – Янов Стан – Ермаково – Игарка.

На сооружении дороги работало до 80 000 заключённых. Одноколейки прокладывались одновременно с двух сторон — со стороны Оби (501-я стройка) и со стороны Енисея (503-я).

Общая запланированная протяжённость дороги составляла 1263 километра. Она должна была пролегать на 200 километров южнее Полярного круга.

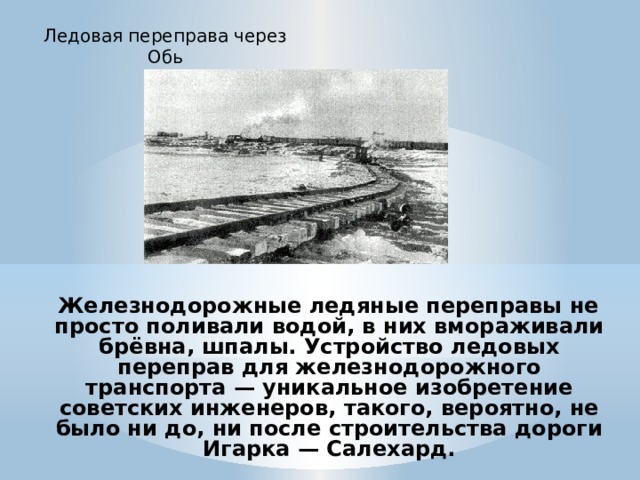

Проблемы строительства упирались не только в климатические и географические условия — вечную мерзлоту и десятимесячную зиму. Трасса должна была пересечь множество ручьёв, речек и крупных рек. Через небольшие реки наводились деревянные или бетонные мосты, через Обь же летом обычно переправлялись на паромах, а зимой — по рельсам и шпалам, положенным прямо по льду, который для этого специально укреплялся.

Ледовая переправа через Обь

Железнодорожные ледяные переправы не просто поливали водой, в них вмораживали брёвна, шпалы. Устройство ледовых переправ для железнодорожного транспорта — уникальное изобретение советских инженеров, такого, вероятно, не было ни до, ни после строительства дороги Игарка — Салехард.

Строительное управление №502, занимавшейся прокладкой линии от станции Чум Печорской железной дороги к Мысу Каменному с ответвлением на Лабытнанги, было упразднено, и создано два новых управления – западное №501 с базой в Салехарде, в ведении которого был участок от Лабытнанги до реки Пур, и восточное управление №503 с базой в Игарке (перенесенной позже в Ермаково), строившее дорогу от Пура до Игарки.

Технические условия прокладки линии были до предела облегченными, мосты через Обь, Пур, Таз и Енисей на первом этапе не планировались – их функцию должны были исполнять летом паромные, а зимой – ледовые переправы. Земляные работы выполнялись преимущественно вручную, дальняя перевозка грунта – на немногочисленных автомобилях, отсыпка насыпи - ручными тачками. В год на западном участке сдавалось 100-140 км трассы, на восточном – много меньше: сказывались недостаток людей и трудность подвоза материалов .

На этой стройке обрела свой буквальный смысл страшная фраза, родившаяся еще на строительстве Печорской магистрали – о «человеке под каждой шпалой». Так,

И. Симонова из Ташкента, работавшая в 1970-е годы инженером на изысканиях и достройке участка Надым-Уренгой, лично видела груды скелетов после размыва берегов реки Хетта, и трупы в насыпи 616-620 километров линии.

http://naed.narod.ru/501str/karta1.htm

www.skitalets.ru/books/2010/road...ovolsky

Вдоль новой «железки» на расстоянии 5-10 километров друг от друга строились лагеря, многие из которых прекрасно сохранились до сих пор. Бежать из лагеря было практически невозможно. Побег граничил с безумием. Основная дорога контролировалась охраной. Единственный путь к свободе лежал к Енисею, затем вверх по нему 1700 км до Красноярска или на север 700 км до устья Енисея или до Дудинки и Норильска, которые также строились заключёнными и усиленно охранялись.

Строительство дороги

Всё необходимое для строительства, от кирпича и гвоздя до паровоза, завозилось с материка. Для 503-й стройки доставка грузов осуществлялась сначала по транссибирской магистрали железной дорогой до Красноярска, затем вниз по Енисею в летнее время речными судами. Так же, баржами, были завезены рельсы, паровозы, вагоны, дрезины, которые до сих пор стоят в тундре.

Завозить приходилось и лес. На широте строительства дороги — тундра. Строительный лес специально заготавливали южнее и плотами сплавляли вниз по Енисею.

В октябре 1949 г. лед сковал Обь, а в начале ноября на него уже уложили шпалы и рельсы. Требовался смельчак, который первым испытал бы «ледянку». Среди вольнонаемных машинистов такого не оказалось. «Кто перегонит паровоз – тому вольная», приказал начальник стройки. Нашелся доброволец из заключенных, который взялся вести паровоз. Поначалу все шло хорошо, но к середине реки лед стал трещать и ломаться. Машинист выглянул из будки обомлел – обская пучина, поглощая шпалы и рельсы, угрожающе подбиралась к паровозу. Но лед и рельсовые плети выдержали. Машинист дотянул до берега, и получил вожделенную свободу. В канун 7 ноября начальство рапортовало Сталину о новой трудовой победе на 501-й.

Движение от Салехарда до Надыма было открыто в августе 1952 года, стал курсировать рабочее-пассажирский поезд. К 1953 г. отсыпка насыпи была произведена почти до Пура, уложена часть рельсов.

После смерти

И. В. Сталина, когда было уложено уже более 700 из 1290 км. дороги, отсыпано почти 1100, до сдачи в эксплуатацию оставалось около года, строительство было остановлено.

25 марта 1953 г. вышло постановление о полном прекращении всех работ.

Сотням тысяч заключенных была объявлена амнистия, однако выехать на юг им удалось только с началом навигации – других путей еще не было. По некоторым подсчетам с 501 и 503 строек было вывезено около 50 тысяч заключенных, и примерно столько же вольнонаемного персонала и членов их семей. На «Большую землю» вывезли все что могли, но большинство построенного было просто брошено в тайге и тундре.

Практически нетронутым остался лишь «островной» участок в районе р.Таз. Именно на этом участке, наиболее труднодоступном из всех остальных, почти нетронутым сохранился путь, здания, депо и четыре паровоза – знаменитые «овечки» дореволюционной постройки. На путях около депо стоят несколько десятков вагонов – в основном платформы, но есть и несколько крытых.

Сохранились остатки лагеря, а неподалеку от депо, на другом берегу ручья – остатки поселка вольнонаемных рабочих и администрации стройки, состоящие из почти двух десятков зданий, а также лежащий на берегу деревянный паром.