Метод кластера в технологии развития критического мышления на уроках истории и обществознания

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием требований к уровню развития личности. В концепции модернизации российского образования в качестве одной из задач выдвигается формирование молодого человека с критическим, нестандартным мышлением, способного к поиску взвешенных решений, основанных на самостоятельном исследовании окружающего мира.

Постоянное увеличение объема знаний, быстрое устаревание имеющихся сведений, необходимость ориентироваться во все возрастающем потоке информации заставляют нас искать источник новых знаний непосредственно внутри системы образовательных процессов. Выпускник школы должен самостоятельно мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления, четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей действительности.

ХХI век потребовал качественного изменения содержания образования, которое должно быть направлено на развитие возможностей и способностей человеческой личности. Задача школы и каждого педагога создать условия, позволяющие личности ребенка максимально самореализоваться, развить свои способности, в том числе и интеллектуальные.

Очень важно грамотно работать с информацией.

1. Технология критического мышления:

По мнению Г.Селевко, критическое мышление - это один из видов интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. Особенности концептуальных подходов этой технологии заключаются в следующем:

не объем знаний или количество информации является целью образования, а то, как ученик умеет управлять этой информацией: искать, наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в жизни;

не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое рождается в процессе обучения;

коммуникативно-деятельностный принцип обучения, предусматривающий диалоговый режим занятий, совместный поиск решения проблем, а также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми;

- объективная оценка

Критическое мышление — это:

способность ставить новые, полные смысла вопросы;

вырабатывать разнообразные, подкрепляющие аргументы;

принимать независимые продуманные решения.

Думать критически:

Проявлять любознательность

Использовать исследовательские методы

Ставить перед собой вопросы

Осуществлять планомерный поиск ответов

Вскрывать причины и последствия фактов

Сомнение в общепринятых истинах

Выработка точки зрения и способность отстоять ее логическими доводами

Внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление

Что дает технология критического мышления ученику:

- повышение эффективности восприятия информации;

- повышение интереса, как к изучаемому материалу, так и к самому процессу обучения;

- умение критически мыслить;

- умение ответственно относиться к собственному образованию;

- умение работать в сотрудничестве с другими;

- повышение качества образования учеников;

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни.

Что дает технология критического мышления учителю:

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества;

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе обучения;

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность;

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей.

Особенности и правила технологии развития критического мышления

Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе обучения.

Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает обучение в совместный и интересный поиск.

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы

|

Технологичекие

этапы |

Деятельность

учителя |

Деятельность

учащихся |

Возможные

приемы и методы

|

|

I стадия (фаза)

Вызов (evocation): - актуализация имеющихся знаний; - пробуждение интереса к получению новой информации; - постановка учеником собственных целей обучения. |

Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе

|

Ученик «вспоминает», что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систематизирует информацию до изучения нового материала, задает вопросы, на которые хочет получить ответы.

|

Составление списка «известной информации»:

рассказ-предположение по ключевым словам; систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки; мозговая атака; проблемные вопросы, «толстые» и «тонкие» вопросы и т.д. |

|

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.

|

|

II стадия

Осмысление содержания (realization of meaning): - получение новой информации; -корректировка учеником поставленных целей обучения.

|

Направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знания «старого» к «новому»

|

Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации

|

Методы активного чтения:

«инсерт»; «фишбоун»; «идеал»;

ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов;

поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы

|

|

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, лекции, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах. В групповой работе должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен идеями, причем личный поиск непременно предшествует обмену мнениями.

|

|

III. Рефлексия (reflection):

-размышление, рождение нового знания; -постановка учеником новых целей обучения. |

Учителю следует: вернуть учащихся к первоначальным записям-предположениям; внести изменения; дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации

|

Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления содержание.

|

Заполнение кластеров, таблиц.

Установление причинно-следственных связей между блоками информации. Возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям. Ответы на поставленные вопросы. Организация устных и письменных круглых столов. Организация различных видов дискуссий. Написание творческих работ. Исследования по отдельным вопросам темы и т.д.

|

|

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах.

|

Применение элементов технологии критического мышления дает возможность вырабатывать у обучающихся надпредметные умения, такие как:

умение работать в группе;

умение графически оформить текстовый материал; умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию;

умение распределить информацию по степени новизны и значимости; умение обобщить полученные знания; Формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.

Приемы и стратегии - прием кластера.

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».

Кластер («гроздь») – выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди.

Прием кластеров («гроздья») универсален. Кластеры могут стать ведущим приемом на стадии вызова для систематизации имеющейся информации и выявления областей недостаточного знания. На стадии осмысления кластер позволяет фиксировать фрагменты новой информации. На стадии рефлексии понятия группируются и между ними устанавливаются логические связи. Делая какие-то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Кластер – графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся», т.е. располагаются в определенном порядке.

Суть приема–

выделение смысловых единиц темы и их графическое оформление в определенном порядке в виде «грозди» - схемы.

Важно:

выделить главную смысловую единицу (тема);

выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы (категории информации);

Конкретизировать фактами и мнениями.

Правила очень простые.

В центре – это наша тема, а вокруг нее крупные смысловые единицы.

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем мы получаем при обычной работе.

Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы систематизируем информацию, полученную до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или заголовков смысловых блоков.

Этот прием имеет большой потенциал и на стадии рефлексии: исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на основе новой информации. Очень важным этапом является презентация новых кластеров. Задачей этой работы является не только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздями».

Последовательность действий при составлении кластера проста и логична:

1. В начале, посередине чистого листа (классной доски), документа Word, слайде Power Point написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, определяет информационное поле данной теме.

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:

Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.

Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.

Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее определенному плану.

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы.

Возможны следующие варианты:

Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости)

Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание.

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, может быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или формой систематизации информации по итогам прохождения материала.

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную работу учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения.

Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при изучении самых разнообразных тем.

Урок обществознания в 9 классе

Тема: Правовое государство.

Методы: частично-поисковый,

Приемы работы: критического мышления(кластер), работа с документами, работа с понятиями, работа с текстом статьи.

Формы работы: в парах, индивидуальная.

Ход урока

1. Стадия повторения изученного материала.

Государство, его признаки, функции, формы, политические режимы.

Государство- это организация власти в стране.

Игра «составь схему» ( данный вид работы является проверкой домашнего задания. На предыдущих уроках рассматривались вопросы происхождения, признаков, функций государства, политических режимов и т.д. Учащимся предлагается набор карточек с надписями, соответствующими ячейкам схемы. В результате общей последовательной работы учащихся на доске должна получиться законченная схема).

2. Стадия вызова.

- Мы многое можем сказать о государстве по составленной схеме. Но мы не можем с уверенностью сказать о том, как чувствует себя человек в этом государстве. Каким должно быть государство, чтобы в нем человек был полноправным гражданином, чувствовал себя уверенно и свободно?

- Многие мыслители прошлого (Дж. Локк, Ш.Монтескье, И.Кант и др.) и современности рассуждали о том, насколько необходимо государство и каково должно быть идеальное государство. И пришли к выводу о том, что государство должно быть правовым. Что это значит? Каковы признаки правового государства? Подумаем и мы.

3. Стадия осмысления.

- На основе предложенных вам текстов документов, выделите основные признаки правового государства и оформите работу в виде кластера.

Учащиеся работают в парах

Работа с документами.

1.(разделение властей.)

Ш. Монтескье, французский философ-просветитель:

«Когда в одном и том же лице или в одном и том же правительственном органе законодательная власть соединена с властью исполнительной, — свободы нет, так как можно опасаться, что тот же самый монарх или тот же самый сенат, который может издать тиранические законы, будет выполнять их тираническим образом. Свободы не бывает еще в тех случаях, когда судебная власть не отделена от власти законодательной и исполнительной. Если она объединена с властью законодательной, то власть над жизнью и свободой граждан будет произвольной, ибо судья явится законодателем. Если она объединена с властью исполнительной, то судья превращается в притеснителя...».

2.(верховенство закона, взаимоответственность государства и гражданина, демократия.)

Проанализируйте приведенные высказывания немецкого философа-просветителя И. Канта:

— «Законодательная власть может принадлежать только объединенной воле народа. В самом деле, так как всякое право должно исходить от нее, она непременно должна быть не в состоянии поступить с кем-либо не по праву. Но когда кто-то принимает решение в отношении другого лица, то всегда существует возможность, что он тем самым поступит с ним не по праву; однако такой возможности никогда не бывает в решениях относительно самого себя. Следовательно, только согласованная и объединенная воля всех в том смысле, что каждый в отношении всех и все в отношении каждого принимают одни и те же решения, стало быть, только всеобщим образом объединения воля народа может быть законодательствующей».

— «...Надо повиноваться ныне существующей власти, каково бы ни было ее происхождение».

3. (разделение властей.)

Французский просветитель, правовед и философ Ш.Монтескье в своем труде «О духе законов» (1748) писал:

«Для того чтобы предупредить... злоупотребление властью, необходимо, как это вытекает из самой природы вещей, чтобы одна власть сдерживала другую. Когда законодательная и исполнительная власти объединяются в одном и том же органе... не может быть свободы.

С другой стороны, не может быть свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и исполнитель ной... И наступит конец всему, если одно и то же лицо или орган, дворянский или народный по своему характеру, станет осуществлять все три вида власти».

4. (гарантия прав и свобод человека.)

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор юридических наук Е.А. Лукашева дает следующую характеристику правам человека:

— «Права человека — высшая ценность и как таковая является критерием «человеческого измерения» противоречивых процессов, происходящих сегодня как в России, так и в мире. Только овладение

культурой прав человека дает ориентир личности в оценке существующих политических режимов, гуманитарной и социальной деятельности государств, "правовой и нравственной культуры политических лидеров, правосознания народа. Понимание прирожденного характера прав и свобод,

принадлежащих человеку, освобождает его от чрезмерной зависимости от государства, позволяет ему отстаивать свои права от каких бы то ни было посягательств. Сегодня в России все еще отсутствует подлинное уважение к человеку и к его правам. И это понятно, поскольку деформация правосознания, происходившая десятилетия, глубоко укоренившееся пренебрежение к правам и свободам создают сложную ситуацию незащищенности индивида, его неуверенность в предсказуемости действий властей».

5. (гарантия прав и свобод человека, обеспечение прав и свобод.)

Кандидат юридических наук Н.С. Колесова утверждает:

«Личные (гражданские) права... призваны обеспечить свободу и автономию индивида как члена гражданского общества, его юридическую защищенность от какого-либо незаконного внешнего вмешательства. Органическая основа и главное назначение гражданских прав состоят в том, чтобы обеспечить приоритет индивидуальных внутренних ориентиров развития каждой личности.

...На различных этапах возникновения этих прав они призваны были ограждать человека от незаконного вторжения государства в сферу личной свободы. Однако в дальнейшем для осуществления гражданских прав недостаточно было пассивной обязанности государства воздерживаться от вмешательства в сферу свободы личности. Выявилась потребность содействовать в осуществлении прав и свобод индивида. Это значит, что мало установить прямые запреты, оберегающие сферу личной свободы и частной жизни от противоречивых и произвольных попыток ее ущемления, в том числе со стороны государства. Необходимы его активные действия для реализации прав и свобод человека».

6. Обеспечение прав и свобод.

Закон и суд должны образовывать механизм, который уравновешивает противостояние власти и гражданина. Но это тоже жесткие, по необходимости формализованные конструкции. Закон не в состоянии предусмотреть в своих нормах всех безбрежных и неповторимых человеческих коллизий и конфликтов. Суд, действующий в рамках закона, тоже достаточно прочно связан «буквами» права. Поэтому в демократических обществах всегда искали какую-то «третью силу», стоящую между гражданином и властью, в том числе судебной, в известной мере корректирующую суровый и непреклонный закон. В античном республиканском Риме возникли народные трибуны. В Англии создали «суд справедливости».

Сейчас во многих странах существуют так называемые «омбудсмены»; они осуществляют, с одной стороны, парламентский контроль над госаппаратом, а с другой — являются «народными защитниками». Можно сказать так: если закон провозглашает права человека, то омбудсмен помогает их реализовать. Функции и статусы их различны в разных странах, но суть одна — гражданину есть куда обратиться за защитой своих прав (Ю. Феофанов).

7.Человек имеет два притязания: во- первых, на защиту от насилия; во-вторых, на значимость своих взглядов и своей воли. Защиту предоставляет ему правовое государство, значимость его взглядам и воле- демократия.

K.Яcnepc( философ)

8.(верховенство права, обеспечение прав)

Культурный человек и государство- это два понятия, взаимно дополняющие друг друга. Поэтому культурный человек даже немыслим без государства.

Основной принцип правового, или конституционного государства состоит в том, что государственная власть в нем ограничена. В правовом государстве власти положены пределы, которых она не должна и не может переступать. Ограниченность власти в правовом государстве создается признанием за личностью неотъемлемых и неприкосновенных прав.

Б. Кистяковский, правовед.

9.(гарантия прав человека.)

Мы считаем следующие истины бесспорными и очевидными сами по себе: что все люди созданы равными; что они получили от создателя некоторые неотчуждаемые права; что среди этих прав следует поставить на первое место жизнь, свободу и искание счастья; что для обеспечения себе возможности пользоваться этими правами люди создали в своей среде правительства, справедливая власть которых основывается на согласии управляемых; что всякий раз, когда какая-нибудь форма правления оказывается гибельной для тех целей, ради которых она была создана, народ имеет право изменить или упразднить ее и создать новое управление, обосновав его на таких началах и придав власти такую форму, которые он найдет наиболее обеспечивающими безопасность и счастье (Декларация независимости Соединенных Штатов, принятая в Филадельфии 4 июля 1776 г.).

10. (верховенство закона. )

« Закон владыка над правителями, а они - его рабы»

Платон.

На основе работы с документами учащиеся готовят кластер «Правовое государство».

Защита кластера (краткий комментарий). Разъяснить выделенные признаки, их необходимость.

Дополнительные вопросы:

В чем заключается сущность разделения властей?

Какова взаимосвязь трех ветвей власти?

Почему закон должен быть « владыкой» над всеми гражданами без исключения?

Почему только при демократическом режиме может быть построено правовое государство?

Объясните требование не просто законодательного закрепления прав и свобод человека, но и гарантий их осуществления.

В чем должна заключаться взаимосвязь государства и гражданина?

Составление в ходе беседы основного кластера на доске и в тетрадях.

Признаки и черты правового государства:

1. верховенство закона.

2. полная гарантированность и незыблемость прав и свобод граждан.

3. принцип взаимной ответственности гражданина и государства.

4.принцип разделения властей.

5.создание и поддержание режима демократии, законности и конституционности.

6.реальное обеспечение прав и свобод граждан.

- Каковы условия построения правового государства?

1 .высокий уровень политического и правового сознания людей. (Высокий уровень правовой культуры).

2.Создание внутренне единого, непротиворечивого законодательства.

3.Наличие в стране гражданского общества.

Домашнее .задание: Россия- правовое государство? Что необходимо сделать , чтобы она стала таковым?

Ответьте на этот вопрос дома в виде эссе.

РЕФЛЕКСИЯ. Учащиеся ( группой) должны заполнить текст на карточке. Происходит закрепление материала.

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«Высокая ценность правового государства состоит в том, что оно стремится быть гарантом……….. (1). Правовое государство есть форма ограничения …… (2) правами и свободами человека. Поэтому…. (3) прав человека по отношению к государству является его первичным, определяющим, системообразующим признаком. Цель правового государства — обеспечение границ свободы индивида, недопустимость нарушения поля свободы, очерченного…. (4). Предотвращая социальные катаклизмы и перевороты, правовое государство призвано обеспечивать в обществе разумный ….(5). Поэтому для формирования правового государства большое…. (.6) имеет принцип связанности законодателя правами человека».

Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск.

А)личность Б) правительство В)приоритет Г) компромисс Д) право Е)значение Ж) власть 3) общество И) свобода.

ИТОГ.

- На основе кластера и словарной статьи в учебнике( с.384) сделайте вывод о том, что такое правовое государство.

Правовое государство- это демократическое государство, организация и деятельность которого основаны на праве и связаны с правом, где созданы условия для наиболее полного обеспечения естественных и неотчуждаемых прав человека.

-Найдите в определении 2 ключевых слова ( государство и право).

Если государство- это власть, то какое из этих двух слов- власть или право вы поставите первым, выше?

ПРАВО выше ВЛАСТИ ( карточки со словами закрепляются на доске).

- Может ли эта фраза стать эпиграфом к нашему уроку? Какой еще эпиграф вы можете подобрать? Объясните .

Задания при подготовке к ГИА

Задание 1.

.Властью называется способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение людей с помощью каких-либо средств. Существенными признаками отношений власти можно считать: наличие не менее двух партнёров; приказ, который является выражением воли отдающего его по отношению к тому, кем этот приказ должен быть выполнен, с угрозой санкции за неповиновение; общественные нормы, с помощью которых эти отношения регулируются.

С одной стороны, власть в обществе представляет собой механизм, предназначенный для сглаживания и урегулирования социальных конфликтов, с другой организацию для достижения общих целей. Всякое общество нуждается во власти, которая является необходимым условием его функционирования как социальной системы и поэтому возникает вместе с ним.

Политическая власть начинается там, где способность влиять становится не межличностной (в семье), не узкогрупповой (в отдельном коллективе), а распространяется на социальные группы и общество в целом. Только эффективная власть, т. е. пользующаяся доверием общества, осуществляет это влияние правовыми методами. Политическая власть обладает свойствами обязательности и принудительности для всех членов общества, правом узаконенного применения силы по отношению к ним.

Политическая власть подразделяется на государственную и общественную. Государственной называется политическая власть, осуществляемая посредством специального аппарата (государства). Общественная власть формируется партийными структурами, общественными организациями, средствами массовой информации, общественным мнением и т. д.

(По материалам интернет-издания)

| 1.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. |

2. Какие три признака власти указаны в тексте? Приведите пример осуществления власти.

3. Какие два вида политической власти названы в тексте? Укажите по одному субъекту каждого из этих видов политической власти.

4.Авторы пишут, что власть осуществляется с помощью различных средств. Используя текст, знания курса и факты общественной жизни, назовите любые два средства (ресурса) власти и проиллюстрируйте примером использование каждого из них.

5.Какую власть авторы называют эффективной? Используя обществоведческие знания, дайте другое объяснение термина «эффективная власть».

6.Авторы считают, что «всякое общество нуждается во власти». Используя текст и обществоведческие знания, приведите два аргумента (объяснения) в поддержку этого мнения.

| Задание 2.

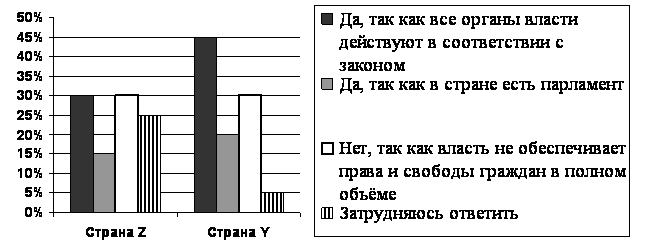

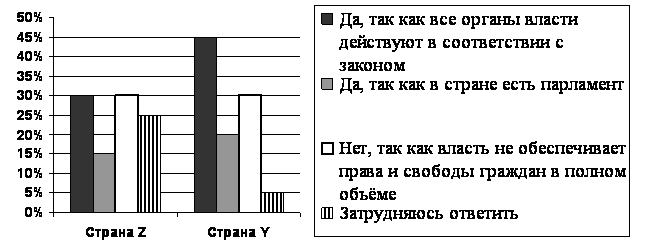

Фонд изучения общественного мнения провёл среди граждан страны Z и страны Y опрос: «Существует ли в вашей стране правовое государство?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

| Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. |

|

|

| 1) | Около трети опрошенных обеих стран не считают свою страну правовым государством. | |

| 2) | Большинство опрошенных связывают правовое государство с деятельностью парламента. | |

|

3)

|

В обоих опросах доля тех, кто считает свою страну правовым государством, выше, чем отрицающих это.

| |

|

4)

|

В стране Y, по сравнению со страной Z, вдвое больше доля опрошенных, правильно понимающих сущность правового государства.

| |

|

5)

|

В стране Z больше опрошенных, чем в стране Y, затруднились ответить на поставленные вопросы.

|

|

Задания для коллег

1.Составьте кластер по теме: «Правовое государство»

2. Эффективными для использования на стадии рефлексии являются приемы диаманты и синквейна.

Синквейн является достаточно известным и распространенным способом рефлексивной деятельности, позволяющим научить школьников излагать личное отношение к историческому событию или деятелю, подводить итоги размышления.

Урок по курсу “История Средних веков”.

(Учебник Е.В.Агибалова, Г.М.Донской)

Тема “В рыцарском замке”

Урок с элементами технологии критического мышления

Цель урока: формирование представлений у учащихся образа “рыцаря” как одного из важнейших символов Средневековья, посредством активизации “старых” и усвоения “новых” знаний; подвести учащихся к пониманию моральных норм рыцарства, основам рыцарской культуры.

Оборудование: иллюстративные материалы с изображением замков, доспехов рыцарей, их символики, оружия и др.

Ход урока

I. Организационный момент. Вводное слово учителя.

II. Изучение нового материала с использованием элементов технологии критического мышления.

1. Стадия вызова. Задачи учителя: активизировать учащихся, мотивировать их для дальнейшей работы. На этой стадии можно применять методы “корзины идей”, кластера, “мозгового штурма”, ассоциации и др. т.е. использовать те приемы, которые позволяют вовлечь в урок всех учащихся. В данном случае использовался метод ассоциации. На первом этапе на доске написано слово Рыцарь. Вопрос: какие ассоциации возникают у вас, когда вы произносите это слово?

Все ответы ребят фиксируются на доске. (Прим. Обычно ребята отлично справляются с этим заданием, т.к. во-первых, слово “рыцарь” уже встречалось им в ходе изучения данного курса истории в теме “Становление Средневековой Европы”, а во-вторых, слово более чем знакомо, часто встречается в кинофильмах, играх, книгах и до сих пор служит синонимом “настоящего мужчины”).

Со словом “Рыцарь” у школьников возникают следующие ассоциации: воин, дама сердца (прекрасная дама), честь, отвага, замок (крепость), конь, меч, доспехи, смелый, благородный человек, Европа.

На втором этапе ребятам предлагается написать рассказ из 3-4 предложений, используя слова, записанные на доске. Читаем предложения.

На третьем этапе стадии вызова необходимо задать вопрос: достаточно ли нам этих знаний о рыцаре? И в данном конкретном случае ребята, скорее всего, ответят “да”. Поэтому, чтоб побудить учащихся к дальнейшей работе учитель поясняет, что понятие “рыцарь” намного сложнее и глубже, чем мы только что представили. И в доказательства оного можно зачитать первую и вторую сирвенту Б. де Борна. В этих отрывках наверняка встретятся ребятам незнакомые слова, да и текст сирвент заставит их задуматься о моральных нормах поведения рыцарей.

2. Стадия осмысления. Осуществляется работа с текстом учебника (маркировка текста) и делаются записи в тетради. Предварительно в тетради оформляется таблица. Она представлена на доске к ней выписываются маркировочные знаки.

| То, что совпало с моими представлениями | Новое содержание | Не понятно, вызывает сомнение | Хочу узнать |

| V | + | ? | ! |

Далее идет работа с текстом учебника. Ребята сначала маркируют текст, а затем заполняют 1 и 2 колонки Таблицы. Зачитываем слова со знаком “+”. Учитель выписывает эти слова рядом с теми, которые ребята назвали в начале урока.

3. Стадия рефлексии. Сравниваем то, что знали и что нового узнали. Анализируем.

(Прим. Здесь учитель может проиллюстрировать изучаемый материал, используя изображения замков, рыцарских гербов, одежды и доспехов и т.д. Это поможет в формировании образа “рыцаря”).

III. Итогом урока может стать совместное составление синквейна.

Например:

Рыцарь

Смелый, ловкий

Воюет, пирует, состязается

Конный воин, защитник.

Благородный, но алчный, жестокий, хитрый

IV. Домашнее задание.

1 .Обязательная часть: заполнить колонки 3 и 4 Таблицы.

2. Варианты заданий на выбор учащегося: 1) Составить рассказ от имени рыцаря; 2) Синквейн; 3) Кластер; 4) Толстый и тонкий вопрос.