Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л.Куникова

муниципального образования город-курорт Геленджик

Методическая разработка

«Методы и приемы обучения грамоте

детей с ОВЗ»

Автор разработки:

Петрова Марина Валериевна

МАОУ СОШ №8им. Ц.Л.Куникова

город-курорт Геленджик

Краснодарскй край

учитель начальных классов,

педагогический стаж- 31 год,

высшая квалификационная категория

Аннотация

Методическая разработка «Методы и приемы обучения грамоте детей с ОВЗ» адресована учителям начальной школы общеобразовательных учреждений, в классе которых обучатся дети с ОВЗ, и посвящена проблеме обучения грамоте таких детей.

Данная разработка предлагает методы и приемы работы с такими детьми, описывает педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Разнообразные приемы, представленные в данной разработке, направлены на развитие необходимых психических функций для успешного овладения чтением и формированием грамотного письма.

Систематизированный материал поможет молодым учителям предупредить возникновение у учеников трудностей в обучении чтению, практические задания позволят дифференцированно подойти к процессу обучения и развития школьников с ОВЗ.

Содержание

Аннотация стр. 2

Содержание стр. 3

Введение стр. 4

Методические рекомендации стр. 5-9

Заключение стр. 10

Список литературы стр. 11

Приложение 1. Игра «Живые звуки » стр.12

Приложение 2. «Волшебные человечки» стр.13

Приложение 3. Примеры рабочих листов стр. 15

Введение

Задача учителя, обучающего ребенка с ОВЗ в классе общеобразовательной школы, состоит в том, чтобы научить такого ученика думать, размышлять, развивать его интеллектуальные способности, помогая ему не только удерживаться на ступеньке, но и подниматься по лесенке знаний вверх. Чтобы это стало возможным, от учителя требуется умение применять на уроках специальные методы, приемы и средства обучения для сопровождения каждого ученика с ОВЗ, не ущемляя при этом прав в получении знаний другими участниками образовательного процесса .

Для того, чтобы читать и писать, ребенку необходимо вначале освоить систему графических знаков и научиться воссоздавать звучание по графическим знакам (при чтении) или фиксировать звучание с их помощью (при письме). И, конечно же, одним из важнейших средств активного обучения в работе учителя станут методы и приемы, через которые реализуется содержание обучения ученика с ОВЗ.

Методические рекомендации

Что прежде всего должен знать учитель о своем обучающемся? Ни в коем случае не забывать об основных принципах коррекционной работы:

индивидуальный подход к каждому ученику с ОВЗ;

работа по предотвращению наступления утомляемости у ребенка;

работа по развитию мышления, речи и коммуникации как средств специального образования;

использование в работе принципа деятельного подхода.

Рассмотрим некоторые приемы, которые предлагаю применять в своей работе учителям, сопровождающим детей с ОВЗ. Для того, чтобы работать с таким ребенком индивидуально на уроке, желательно посадить его за первую парту, чтобы он постоянно был в поле зрения. Не забывать, что для такого ученика требуется более медленный темп работы на уроке, т.к. при быстром темпе он полностью отключается и перестает воспринимать информацию. Важно, материал до ребенка с ОВЗ доносить очень компактно и дозировано. Как этого добиться в массовом классе?

Во-первых, необходимо помнить, что для школьника с ОВЗ при выполнении любой работы необходимо разбиение инструкции на части, увеличение количества тренировочных упражнений, постепенное усложнение материала.

Во-вторых, чередование различных видов деятельности (коллективная и самостоятельная работа, работа в тетради и у доски, чтение и работа со схемами и т.п.). При этом его необходимо учить правильному выполнению задания с пошаговым контролем полученного результата.

В-третьих, для ответа или выполнения работы ученику с ОВЗ необходима визуальная опора-памятка, к которой надо постоянно обращаться в течение урока.

В-четвертых, такому ребенку на уроке требуется эмоциональная поддержка учителя, стимулирование его деятельности и создание ситуации успеха.

Как только учитель заметит, что ребенок устал, необходимо предложить ему, например, помочь вымыть доску, раздать карточки для детей, тетради, листочки для мини-опроса и т. д.

Рассмотрим подробно такую работу на примере звукового анализа слова. Звуковой анализ слов – это учебная задача, состоящая из ряда учебных операций:

интонационное выделение звука в слове. (Ребенок должен произнести слово с выделением того звука, который он затем назовет изолированно. Такое произнесение непривычно для него, а потому и трудно.)

изолированное называние звука, который был интонационно выделен. (Это тоже достаточно сложная задача: дети часто, хорошо выделив интонационно гласный звук, изолированно его не называют, а присоединяют к нему предшествующий согласный.)

фиксация выделенного и названного изолированно звука фишкой.

Схема звукового состава слова показывает ребенку, сколько звуков в анализируемом слове, и позволяет ему проверить, все ли звуки он определил. В случае ошибки ребенок должен вернуться к начальному этапу своих действий: «прочесть» слово по схеме с указкой, прибегая к последовательному интонационному выделению звуков. Наилучшим способом избавления от этой очень распространенной ошибки является игра в «Живые модели». (Приложение №1) Детей на игру «Живые звуки» можно пригласить разными способами:

1-й вариант – играют те дети, которые разгадали загадки учителя о звуках слова: “Какой первый звук в слове? третий? четвертый? второй? пятый?”.

2-й вариант – учитель приглашает к доске детей и говорит им, каким звуком кто из них будет. Звуки можно назвать подряд, так, как они следуют в слове, или вразброс. А затем поменять детей местами и получить новое слово: нос-сон.

В этой игре, если вы вызываете слабого ученика, дайте ему задание в другой форме: «Иди, Сережа, ты будешь звуком [о]. Давай-ка «прочтем» с тобой слово нос. Вот он, твой звук [о], он гласный и стоит в слове на втором месте. Пойди встань на второе место в слове». А когда вы вызываете детей к себе, то, глядя на ребенка, скажете: «Подойдет ко мне гласный звук [о], второй звук в слове».

При этом, проводя игру, сложные учебные задания превращаете в игру. Эта игра позволяет ориентироваться на реальные знания каждого ребенка, учитывать индивидуальные особенности детей и дает возможность незаметно для остальных помочь ребенку с ОВЗ. Именно поэтому дети, испытывающие затруднения в обучении, охотно играют и постепенно усваивают весь программный материал.

Следующая операция – выбор фишки для фиксации на схеме звукового состава слова выделенного звука. Построение моделей и работа с ними дает возможность формировать у первоклассников важнейшие компоненты учебной деятельности – развернутые действия контроля и самоконтроля за правильностью выполнения каждой операции, а затем оценку и самооценку выполненного действия.

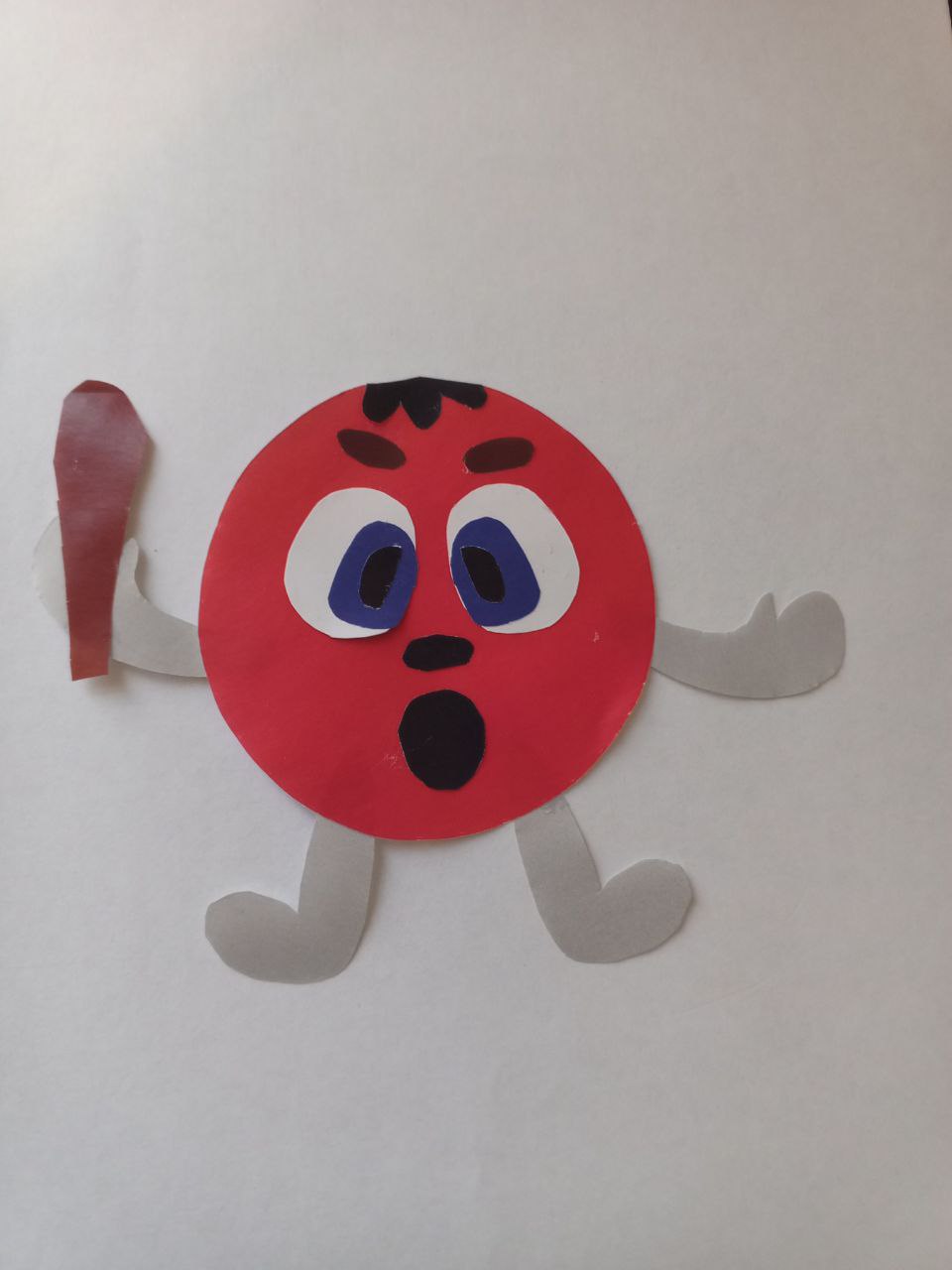

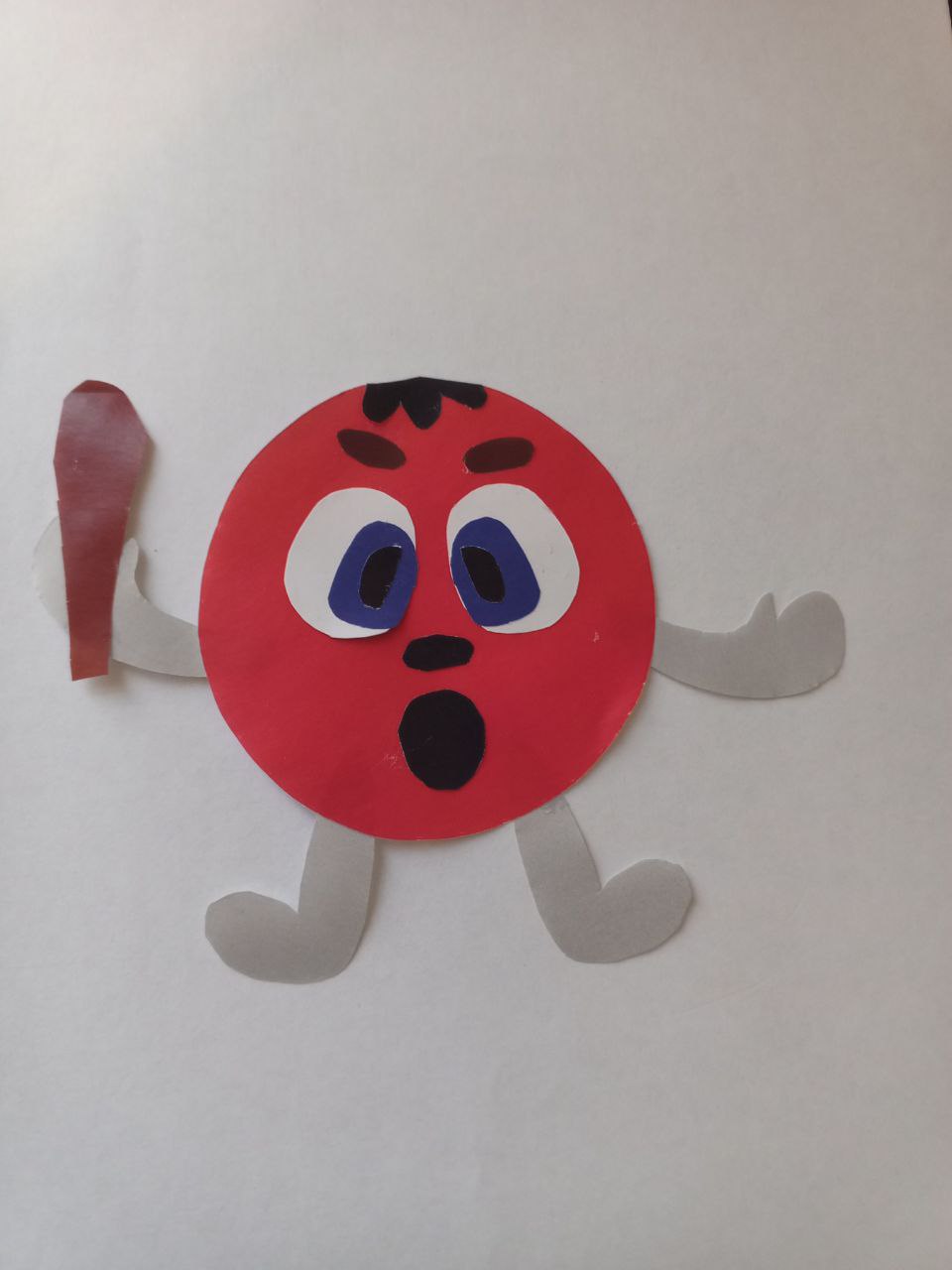

Для самоконтроля «сильным» ученикам и опорой-памяткой для ученика с ОВЗ при выполнении данного вида работы советую использовать «волшебных» человечков, которые обозначают гласный и согласный звуки. Дети знакомятся с ними на уроке, когда вводятся понятия «гласный звук» и «согласный звук». Ученики могут придумать им имена, выясняют, почему человечки так одеты. Оказывается, что гласный звук обозначают на схеме красной фишкой, поэтому одежда у этого человечка красного цвета, а дубинку он только в одной руке держит, потому что гласный звук бывает ударный и безударный. Аналогично разбираете внешний вид человечка, который обозначает согласный звук. (Приложение №2)

Таким образом дети знакомятся с гласными и согласными буквами и звуками на фоне обучения звуковому анализу слов. При этом в звуковой модели слова все гласные звуки постепенно заменяются буквами, и дети привыкают наглядно видеть, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие – после мягких согласных.

При введении каждой йотированной буквы знакомите детей с двумя ее функциями. Сначала дети узнают важное правило русского языка: после мягкого согласного звука звук [а] никогда не обозначается буквой а – вместо буквы а ставится буква я. Аналогично вводите и все остальные йотированные буквы – ё, ю, е. На первом уроке, когда рассказываете ученикам о букве я, делаете это подробно, несколько раз ставя и вновь убирая со схемы звукового состава слова эту букву, «забывая» о только что сформулированном правиле, «удивляясь», откуда взялась буква я, какой звук она обозначает, повторяя все время первое правило русского языка, то с каждой новой йотированной буквой объяснения становятся все более краткими, передаем право объяснять правило детям.

Как дать детям достаточно сложные знания о второй функции йотированных букв? Вот здесь помогает сказка про хулигана и полицейского, где гласная буква выступает в роли хулигана и количество звуков, которые она обозначает, зависит от соседства согласной буквы-полицейского. Таким образом, с помощью сказки подготовим класс к восприятию второй функции буквы йотированных согласных. Поскольку все это будет повторяться при знакомстве с каждой йотированной буквой, постепенно все ученики класса усвоят, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие – после мягких согласных.

Чтобы сделать процесс чтения для ребенка с ОВЗ более легким, советую использовать пособие «окошки». В кусочке картона нужно вырезать два вплотную примыкающих друг к другу квадрата: в первое окошко вставьте любую согласную букву, а во второе – полоску с вертикально написанными гласными буквами в той последовательности, в какой знакомили с ними детей. Принцип устройства этого пособия заставляет ученика смотреть не на первую, согласную, букву, а на вторую, гласную, и он прочитывает весь ряд слогов, получающихся из согласной и всех известных ему гласных букв : а-на, о-но, ё-нё и т.д.

Но в каждом классе есть дети, которые уже умеют хорошо читать. Нельзя допустить, чтобы этим ученикам было скучно на уроке, поэтому они читают интересные тексты – сначала про себя, затем вслух всему классу. Это создает стимул и для тех учеников, которые еще не умеют читать.

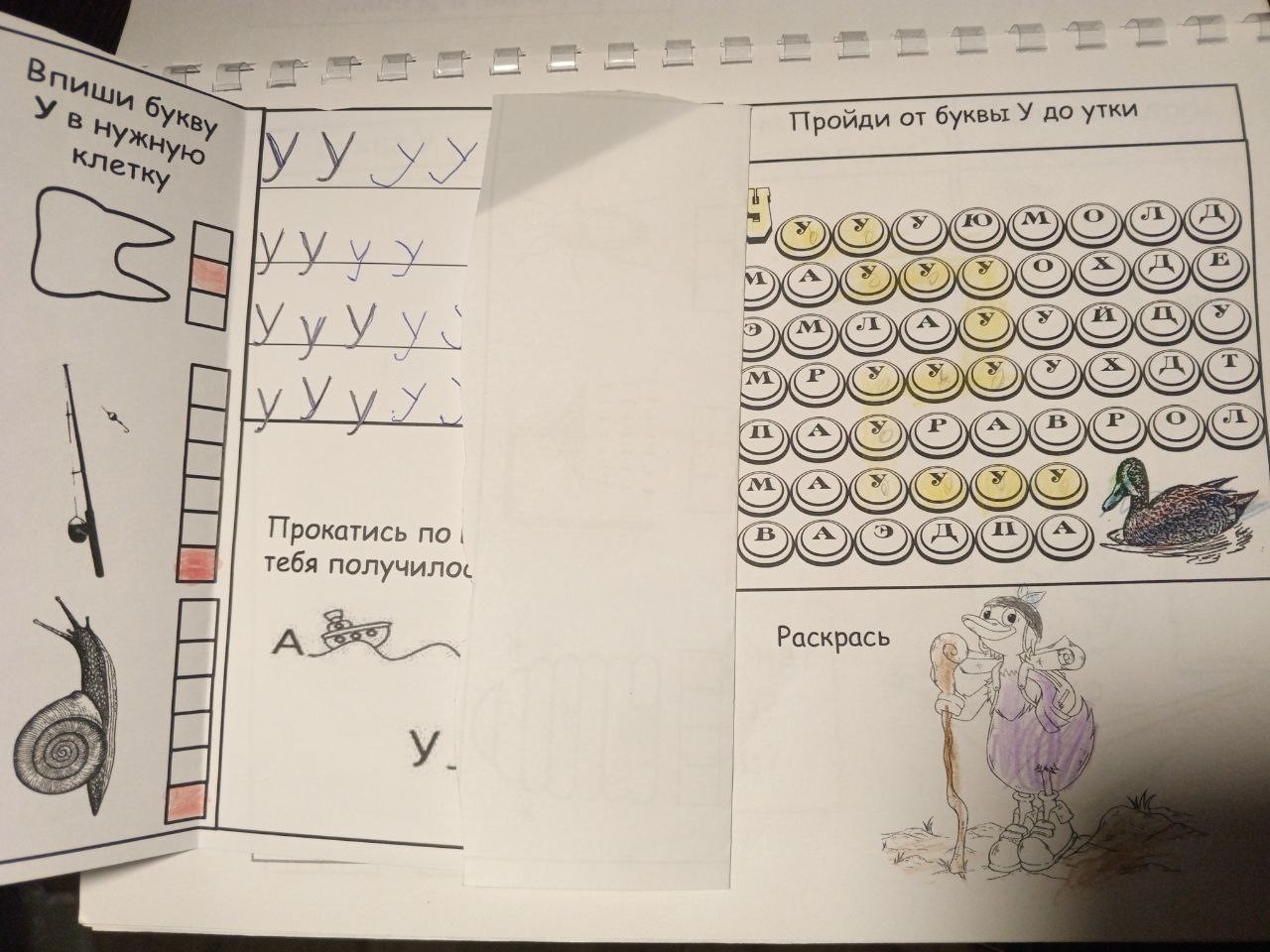

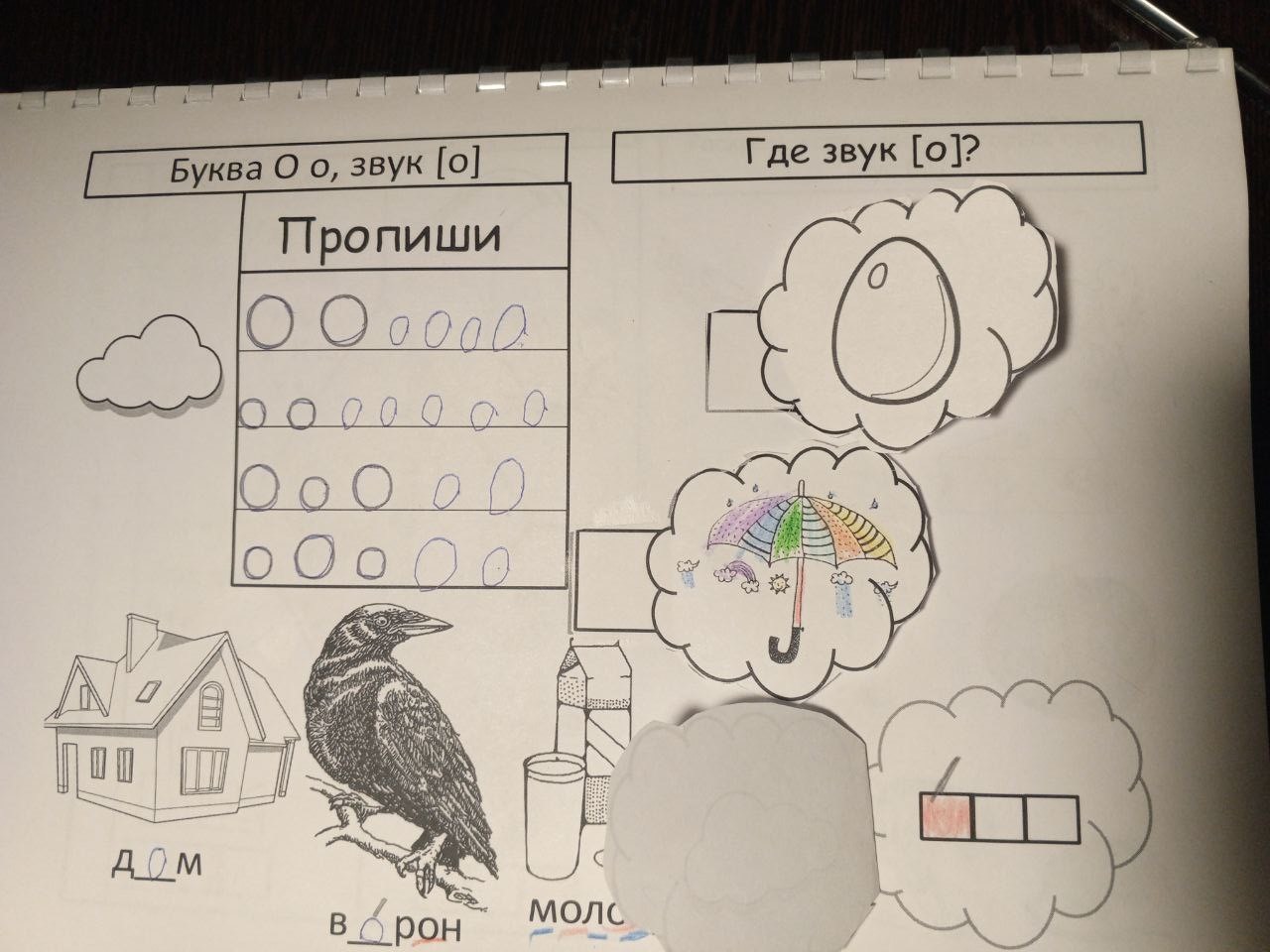

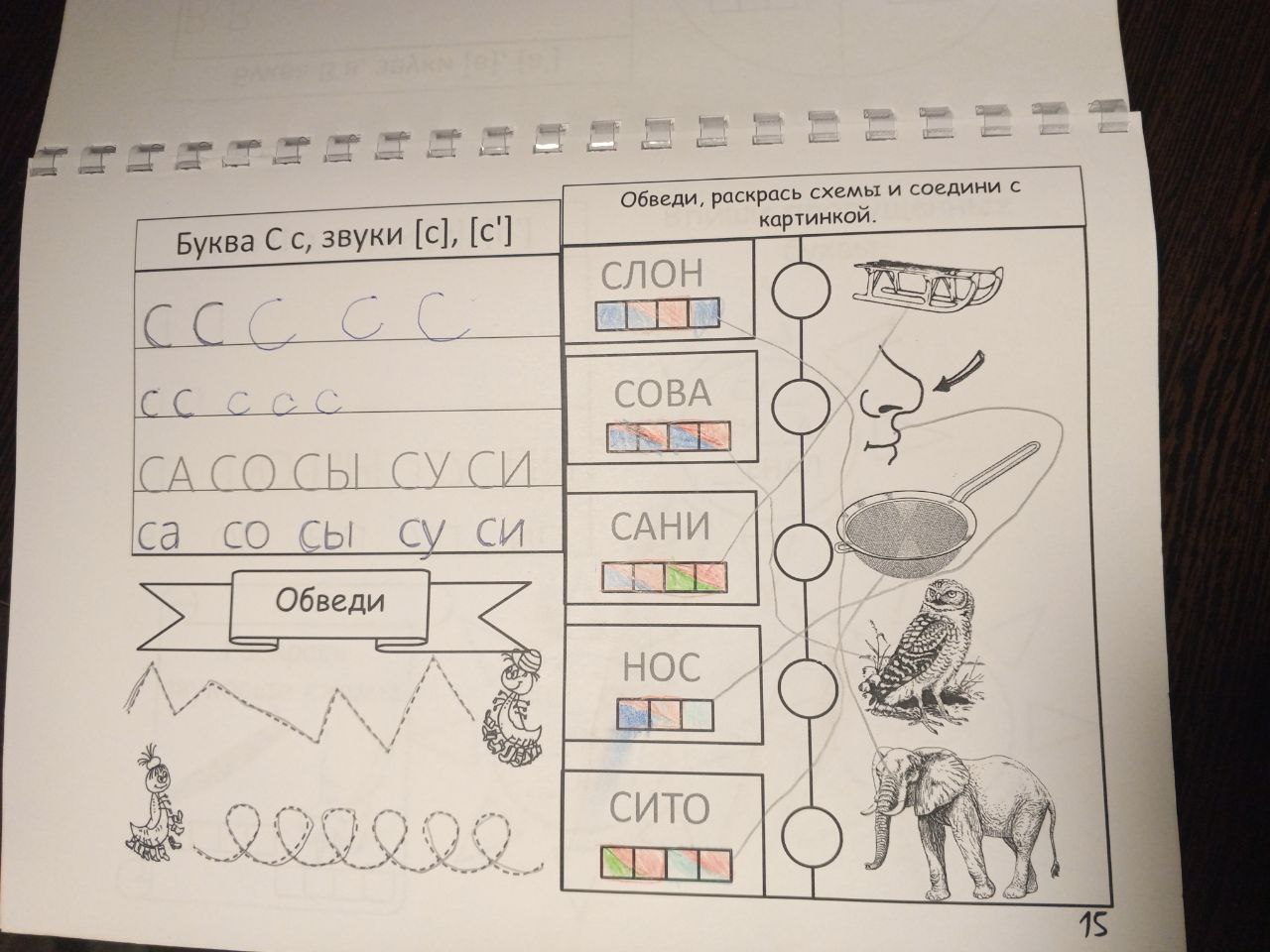

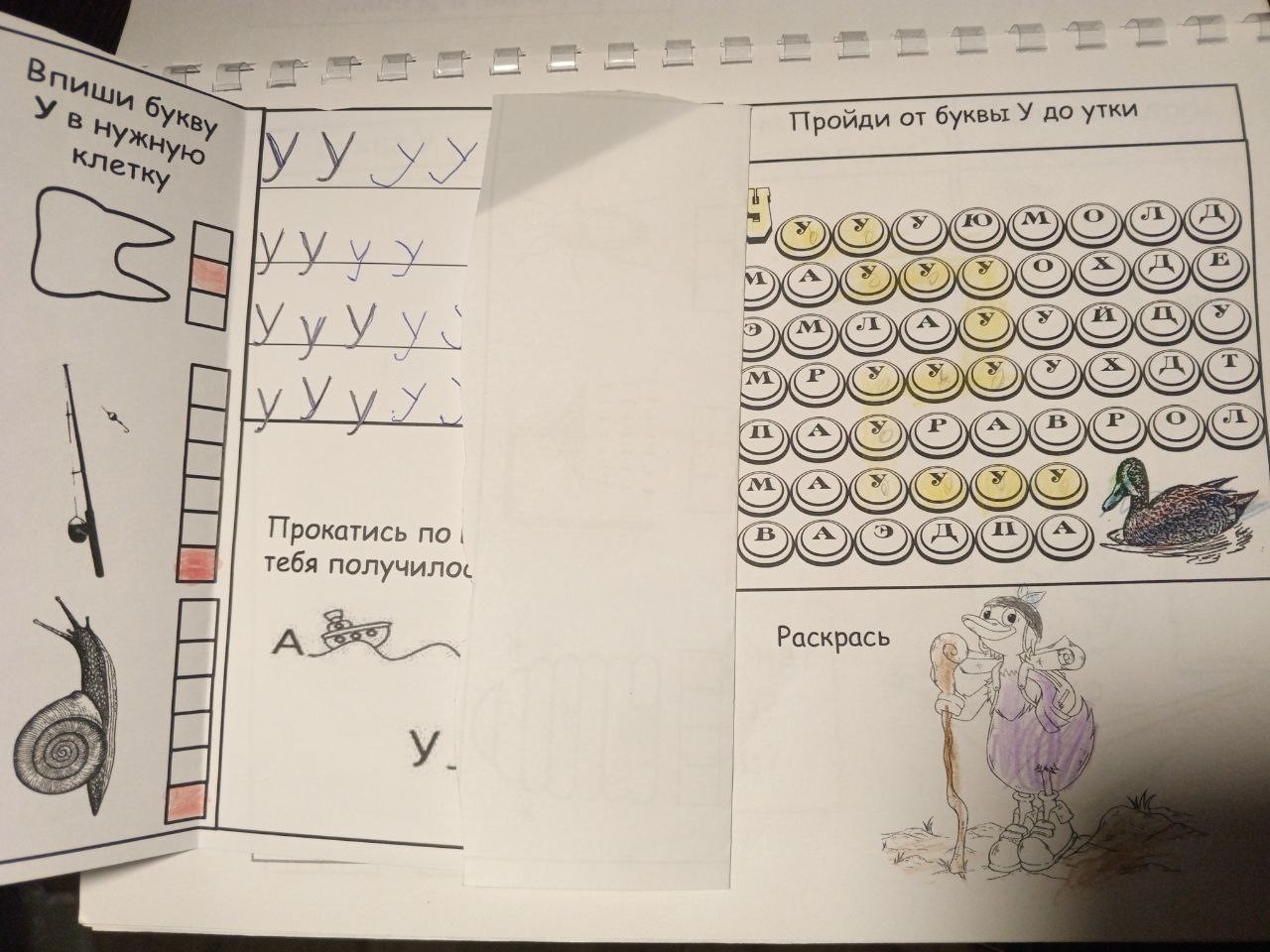

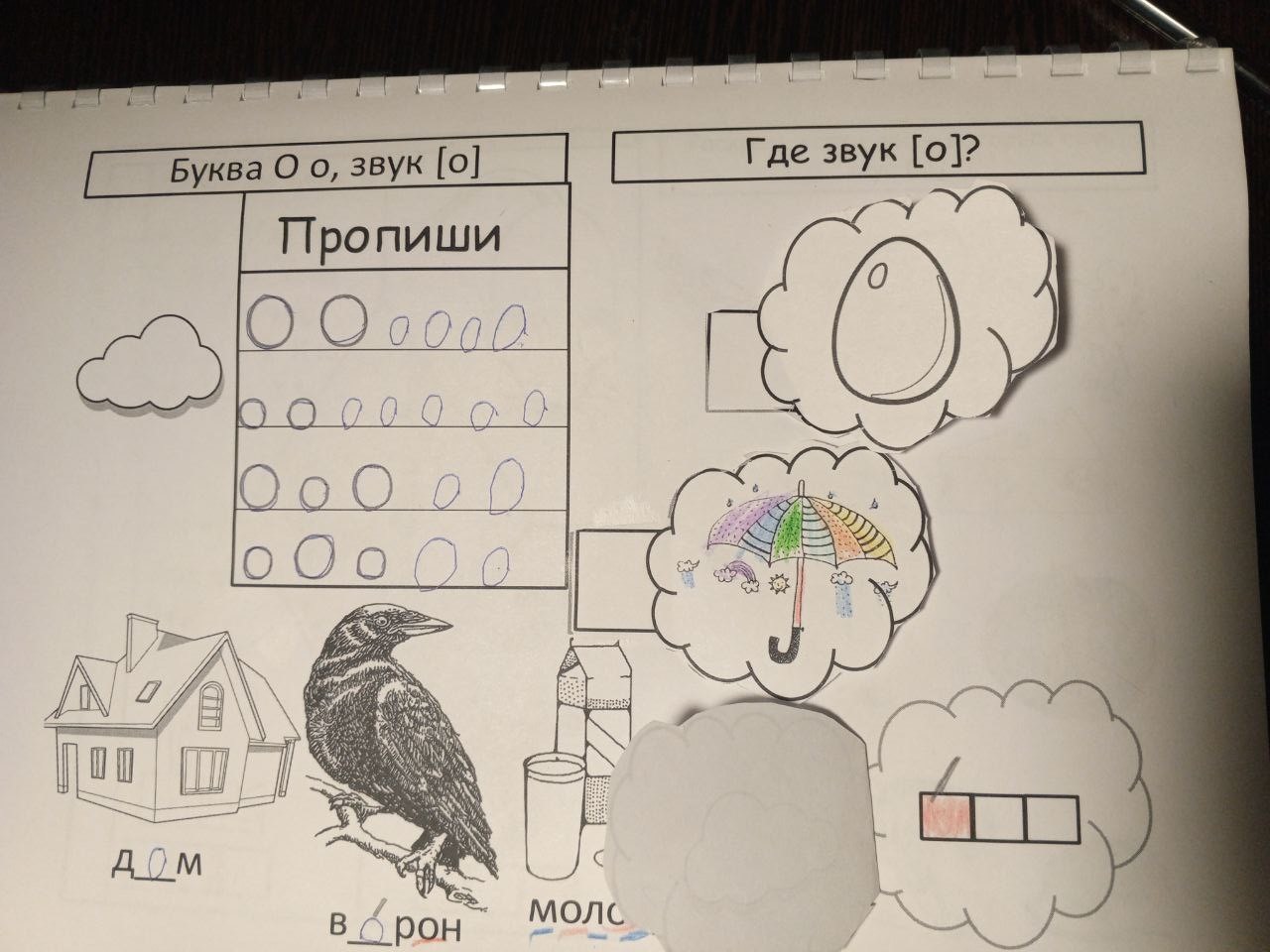

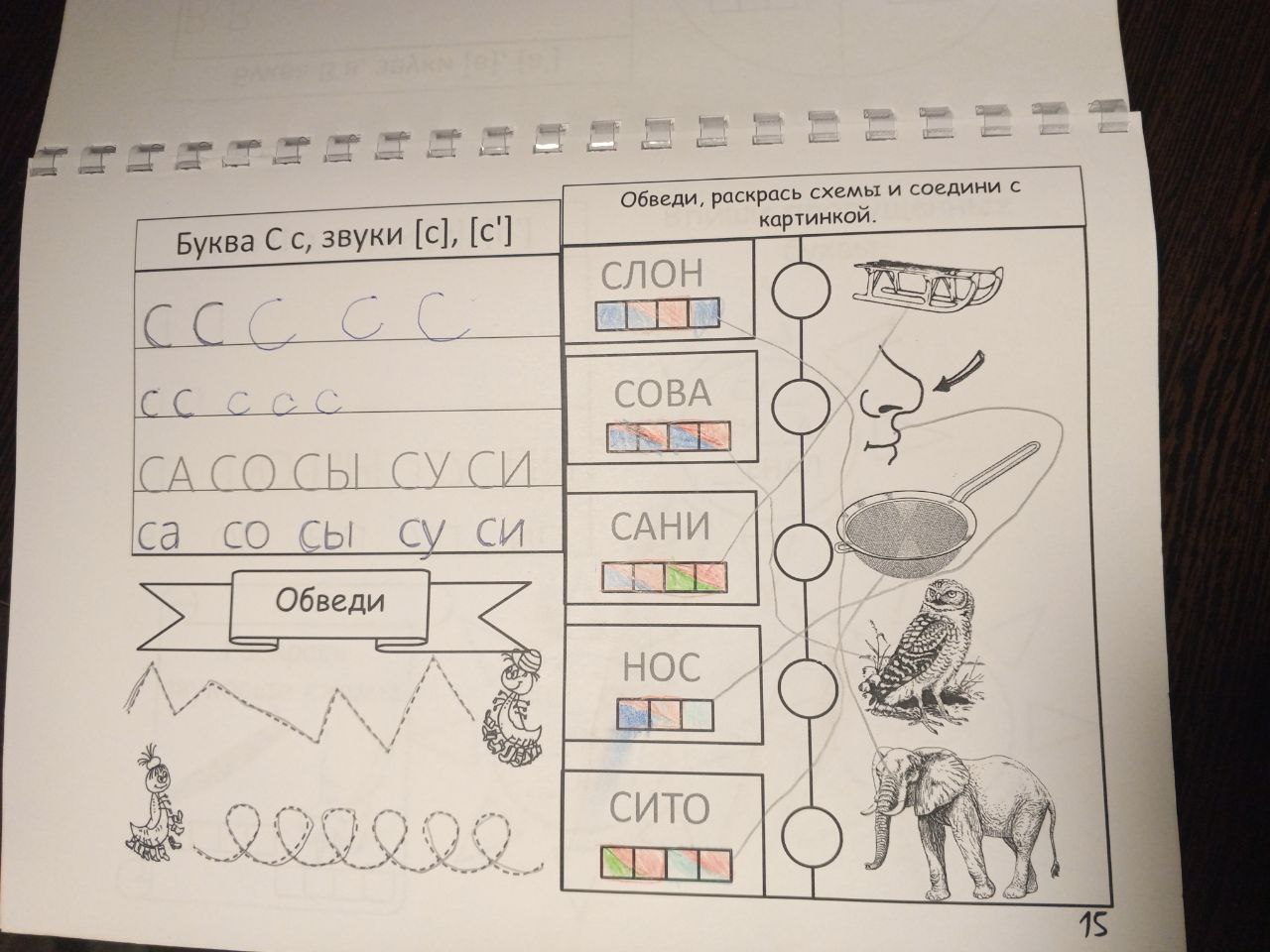

Помогает учителю сделать урок интересным для всех учеников и дифференцировать задания рабочий лист. (Приложение №3) Рабочий лист – это лист,

где прописаны все задания, которые ученики могут выполнить на уроке с чёткими указаниями, что надо сделать;

условие для самостоятельного освоения учебным материалом, часто с предложением нескольких маршрутов для этого;

возможность оценить свою работу (сравнить с эталоном, образцом выполнения).

Рабочий лист может быть в 2-х видах: одинаковый для всех учащихся класса или индивидуальный. Это наиболее подходящий способ оформить задания по теме в систему, а ведь именно этого не хватает детям с ОВЗ, ведь рабочий лист – это модель урока, которую можно корректировать, дополнять, а затем использовать как опорный материал для закрепления или повторения материала. Кроме того, рабочий лист можно наполнить заданиями, в зависимости от успеваемости ребенка, где каждый ученик найдёт для себя интересную информацию, что мотивирует его на успешное обучение. При создании рабочего листа надо опираться на цель урока и подбирать задания по-разному, в зависимости от цели урока:

задания подобраны одинаково, от простого к сложному (ребенок сам выбирает задания, с которыми может справиться - когда надо проверить усвоение материала);

содержат более простые задания (для отработки и закрепления изученного, особенно для детей с ОВЗ).

Рабочие листы желательно накапливать в портфолио по предмету, чтобы видеть результат продвижения ученика с ОВЗ.

Заключение

Л.С. Выготский говорил, что учиться могут все дети, что ни для одного ребенка нет «потолка» для его развития, выше которого ему уже не шагнуть. Просто для каждого ребенка «потолок» разного уровня, но все дети, достигая определенного «потолка» могут шагать по лесенке знаний выше и выше. Поэтому учитель должен всегда оптимистически подходить к обучению и детей с ОВЗ. Работа «в зоне ближайшего развития как раз и готовит детей с ОВЗ к новым шагам в получении новых знаний, повышают их мотивацию, радуют успехами.

Данные методы помогут таким особенным детям «держаться на плаву», не отставать в учебе, стать полноценными участниками образовательного процесса, чтобы в дальнейшем они смогли бы найти свой индивидуальный путь в жизни.

Литература

Журова Л.Е. «Беседы с учителем. Методика обучения. 1класс». – Вентана - Граф: 2005.

Защиринская О.В. «Психология детей с задержкой психического развития».-С-Пб.: 2004.

Плотникова С.В., Шуритенкова В.А «Методические основы начального языкового образования» Учебное пособие для студентов-Екатеринбург:2012

Ясюкова Л.А. «Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников».-С-Пб.: 2003.

Шваб Е.Д., Чудикова Н.П. «Психологическая поддержка учащихся» Развивающие занятия, игры, тренинги, упражнения. –Волгоград: 2016.

Мезенцева И.А. Просто о сложном. Сказка о йотированных согласных– [Электронный ресурс].

URL: https://youtu.be/R3no6KdrSfU?si=8G8sgTanW_5egG_Y (дата обращения: 16.02.2023).

Приложение 1

Игра «Живые слова»

Напомним, что игра «Живые звуки» проходит после того, как дети провели звуковой анализ какого-либо слова. Например, на уроке анализировалось слово речка. На доске после проведения звукового анализа выложена модель этого слова: слияние: зеленая и красная, зеленая, слияние: синяя красная фишки. Детей на игру «Живые звуки» можно пригласить разными способами:

1-й вариант – играют те дети, которые разгадали загадки учителя о звуках слова: “Какой первый звук в слове? третий? четвертый? второй? пятый?”

2-й вариант – учитель приглашает к доске детей и говорит им, каким звуком кто из них будет; звуки можно назвать подряд, так, как они следуют в слове, или вразбивку.

У доски ученики выстроились в соответствии с порядком звуков в слове. Учитель вызывает кого-нибудь из детей «прочесть» слово, ведя указкой по фишкам, которые дети держат в руках. Затем начинает подзывать к себе «звуки»: «Подойдет ко мне первый гласный звук в слове, второй гласный звук, второй мягкий согласный звук, первый мягкий согласный звук, твердый согласный звук».

Дети должны быстро подойти и вновь выстроиться в слово. После «прочтения» слова с указкой учитель возвращается к доске и продолжает: «Подойдет ко мне второй звук в слове, первый звук, пятый, четвертый, третий». Вновь прочитывается слово, и учитель предлагает: «Второй согласный звук слова, поставь на место свою фишку и садись; первый согласный звук, поставь свою фишку на место и садись; первый гласный звук... второй гласный звук... третий согласный звук...»

Как вариант, можно из звуков составить новое слово, поменяв звуки местом. Учитель четко говорит, какой звук будет первым, вторым и т.д. Затем дети «читают» получившееся слово.

Приложение 2

«Человечек», обозначающий гласный звук.

«Человечек», обозначающий согласный звук.

Приложение 3

Примеры рабочих листов по обучению грамоте