Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

"Детская музыкальная школа" п. г. т. Краснозатонский

Методическая разработка рассмотрена

и одобрена МО отделения «Фортепиано».

Протокол № 3 от 28.12.2016 г.

Методическая разработка открытого урока по дисциплине «Концертмейстерский класс»

на тему:

«Особенности работы над произведением на разных стадиях его разучивания»

Берникова Елена Сергеевна

преподаватель фортепиано МБУДО "Детская музыкальная школа" п. г. т. Краснозатонский

Сыктывкар, 2016

Пояснительная записка

Данная работа посвящена развитию музыкально-творческих способностей учащегося на уроке аккомпанемента посредством использования различных педагогических технологий, методов и средств обучения.

Во введении раскрыты место и роль учебного предмета в образовательном процессе; определены цель и задачи, направленные на развитие у учащихся умений в области фортепианного аккомпанемента. Основная часть работы состоит из технологической карты урока и методических рекомендаций к проведению урока, списка использованной литературы. В приложении представлен нотный материал.

Введение

Развитие концертмейстерских навыков является одной из задач профессионального музыкального обучения. В настоящее время концертмейстерство является наиболее распространенной формой исполнительства для пианистов, одной из самых востребованных профессий в сфере специального музыкального образования. Сфера концертмейстерской деятельности весьма обширна и охватывает многие области музыкального исполнительства и педагогики. Учебный предмет «Концертмейстерский класс» является составной обязательной частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств по специальности «Фортепиано», реализуемой в ДШИ с 2012-2013 учебного года. Согласно учебному плану ДМШ на занятия по этому предмету в 6, 7 и 8 классах отводится один час в неделю. В 4 и 5 классах дисциплину можно осваивать в рамках “предмета по выбору”.

Целью данного предмета является обучение юного музыканта основам концертмейстерства, ознакомление с различными стилями и жанрами вокально-инструментальной музыки. Самое главное – это привить юному музыканту любовь к совместному музицированию, умению слышать партнера по ансамблю, усвоить законы ансамблевых соотношений, ощутить неразрывность и взаимодействие партий солиста и аккомпанемента.

Согласно ФГТ, результатом освоения данной учебнойдисциплины (в рамках программы «Фортепиано») является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, в том числе:

знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту;

умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам) несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;

умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии;

навыки по разучиванию с солистом его репертуара;

наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве концертмейстера.

Технологическая карта урока

Преподаватель - Берникова Елена Сергеевна

Учебный предмет (основная программа)– Концертмейстерский класс (ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано»)

Участники урока:

1. Усачева Анна, ученица 6-го класса ДМШ.

2. Михайлова Надежда Анатольевна, преподаватель класса виолончели – иллюстратор.

Тема урока: «Особенности работы над произведением на разных стадиях его разучивания»

Цель урока: Освоение алгоритмов работы на разных стадиях изучения произведения

Задачи урока:

Закрепление учеником теоретических основ работы над произведением;

формирование концертмейстерских умений и навыков ученика, в том числе:анализ нотного текста, чтение нот с листа, игра в ансамбле с преподавателем и с солистом;

развитие коммуникативной культуры поведения и общения в процессе совместного музицирования;

формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач.

Планируемые результаты:

Предметные:

владение алгоритмами работы над произведением на разных стадиях его разучивания;

развитие навыков чтения с листа;

освоение теоретических основ концертмейстерского мастерства в рамках темы урока;

самостоятельное применение знаний и умений на новом музыкальном репертуаре.

Личностные:

развитие мотивации к обучению и творческой деятельности;

интерес и эмоционально-ценностное отношение к искусству;

навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;

Метапредметные:

Регулятивные: умение определять проблему, ставить учебные цели и задачи, планироватьучебные действия в соответствии с поставленными задачами.

Познавательные:умение работать с разными источниками информации, владеть способами решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений.

Коммуникативные:умение общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого воплощения различных художественных образов; вести диалог, слушать и понимать собеседника (иллюстратора, преподавателя).

Форма урока: индивидуальная.

Тип урока:углубления темы.

Время проведения урока - 1 учебный час.

Материальное обеспечение урока - фортепиано, виолончель, нотный материал, ноутбук.

Образовательные технологии:

Информационно-коммуникационные

Деятельностный подход

Проблемно-поисковые

Коммуникативно-диалоговые

Здоровьесберегающие

Методы работы:

наглядно-слуховой

словесный

практический

аналитический

проблемный

эмоциональный

метод контроля

Межпредметные связи: специальность и чтение с листа, сольфеджио, музыкальная литература.

План урока

| № | Этап урока | Приемы и методы | Музыкальный материал | Время (мин) |

| 1. | Организационный момент | Словесный |

| 1 мин |

| 2. | Вступительное слово. Актуализация темы урока | Словесный |

| 4 мин |

| 3. | Проверка домашнего задания

| Методы: Проблемно-поисковый, аналитический, практический, метод контроля. Технологии: Информационно-коммуникационные. Межпредметные связи. | М. Глинка «Полька». | 5 мин |

| 4. | Воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях анализ нотного текста исполнение отдельно партии солиста и своей партии, работа над произведением с преподавателем, а затем с солистом. | Методы: Проблемный, аналитический, практический, словесный, метод контроля, Коммуникативно-диалоговые технологии. Межпредметные связи. | Л. Бетховен «Песня»

М. Глинка «Полька». | 10 мин |

| 5. | Динамическая пауза | Методы: словесные, проблемные. Здоровьесберегающие технологии. |

| 1 мин |

| 6. | Творческое применение знаний и умений на примере нового материала анализ нотного текста, чтение с листа работа с солистом над агогикой

| Практический, словесный, эмоциональный, аналитический, проблемный, метод показа, метод контроля. | Т. Хренников «Песня». | 5 мин |

| 7. | Формирование целостного музыкально-исполнительского образа произведения: Прослушивание произведения на канале YouTube. Анализ партий участников ансамбля Самостоятельная работа с солистом над созданием художественного образа произведения |

Наглядно-слуховой, практический, словесный.

Эмоциональный, метод показа. | А. Шувалов «Раздумье»

| 10 мин. |

| 8. | Подведение итогов урока. Рефлексия. | Словесный, аналитический. |

| 4 мин |

Основное содержание урока

| Этапы урока | Деятельность преподавателя | Деятельность учащейся | Планируемые результаты Формируемые УУД |

| Организационный момент 1 минута | Приветствие. Представление участников урока. Создание условий для включения учащейся в активную познавательную деятельность; анализ эмоционального состояния ученицы, регулирование ситуации при необходимости: - вопросы и сообщения для повышения тонуса к работе на уроке и включения в эмоционально-доброжелательную работу: чем отличается открытый урок от обычного? В чем отличие работы на открытом уроке? И т.п. | Приветствует преподавателя, иллюстратора и гостей урока.Воспринимает информацию и отвечает на вопросы преподавателя. | Личностные: положительный психоэмоциональный настрой на работу. |

| Вступительное слово преподавателя. Актуализация темы урока. | Методическое сообщение о роли и задачах предмета «Концертмейстерский класс», Сообщение темы урока, его структуры. Повторение пройденного материала: этапы работы над произведением. | Восприятие информации.

Ученица перечисляет этапы работы над произведением. 1)начальный или подготовительный, 2) основной, 3) заключительный. Также вспоминает алгоритмы работы на каждом этапе: - на начальном: краткие сведения о произведении, его авторе; анализ музыкального текста; - на основном: проигрывание партии солиста; проигрывание произведения с листа в ансамбле с преподавателем; детальное разучивание аккомпанемента; - на заключительном: работа с солистом, разработка исполнительского плана произведения, подготовка к концертному выступлению. | Личностные: мотивация учебной деятельности через осознание учащейся практической значимости концертмейстерской практики.

Познавательные: осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. |

| Проверка домашнего задания | Проверка домашнего задания (подготовка информации о произведении и его авторе). Вопросы преподавателя: - к какому этапу работы над произведением относится данный фронт работы? - какие еще виды работ относятся к первому этапу работы над произведением? | Ученица демонстрирует знание биографии и особенностей творческого стиля М.И. Глинки. Рассказывает о происхождении танца «Полька». Отвечает на вопросы преподавателя, перечисляя алгоритм работы на первом этапе работы над произведением. | Личностные: сформированы навыки самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; Познавательные: умеет пользоваться справочной литературой для поиска информации, демонстрирует ИКТ-компетенции, осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме; Коммуникативные: поддерживает диалог с преподавателем. |

| Воспроизведение изученного и его применение в стандартных условиях. | Высказывание преподавателя: К первому этапу работы над произведением относится также изучение и анализ нотного текста. Задание учащейся: провести анализ произведения Л. Бетховена «Песня».

Высказывание преподавателя: Ко второму этапу работы над произведением относится практическое освоение нотного текста произведения. Данный этап мы рассмотрим на знакомом тебе произведении М. Глинки «Полька». Задания учащейся: - сыграть партию солиста.Разучивание партии солиста как один из важных элементов работы на данном этапе.Ознакомление с этой партией помогает чувствовать солиста и поддерживать все его творческие замыслы, следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста. - Следующий элемент второго этапа работы над произведением – это аккомпанемент. На первом этапе определен тип фактуры. Это…? Какие особенности игры такого аккомпанемента? Исполни его.

- Важно, чтобы аккомпанемент помогал солисту динамически. Какова фразировка у солиста? Где кульминация? Исполни аккомпанемент с учетом фразировки солиста и кульминации.

Высказывание преподавателя: Заключительный этап работы над произведением – это соединение партии аккомпанемента с солистом и завершающая работа над ансамблем. Задания учащейся: - сейчас тебе необходимо выступить в роли концертмейстера и вспомнить все правила работы с иллюстратором для создания хорошего ансамбля. - далее нужно провести анализ собственного исполнения. При необходимости в работе используется исполнение фрагментов произведения для исправления возможных ошибок. | Ученица проводит полный анализ произведения – тональность, форма, основные гармонические функции, тип фактуры аккомпанемента, динамический план, встречающиеся термины, характер исполнения.

Ученица воспринимает информацию и далее исполняет партию солиста, преподаватель исполняет аккомпанемент.

Ученица определяет тип фактуры - чередование баса и аккорда. Рассказывает об особенностях его исполнения и исполняет фрагмент аккомпанемента.

Ученица анализирует динамический план произведения,играет аккомпанемент, а преподаватель исполняет строку солиста.

Ученица устанавливает контакт с иллюстратором, оговаривает темп и динамический план произведения. Совместно с иллюстратором исполняет произведение, затем анализирует собственное исполнение. | Предметные: демонстрирует знания в области гармонии, музыкальной формы, владеет музыкальными терминами.Владеет навыками игры в ансамбле. Познавательные: умеет работать по заданному алгоритму, осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме; Коммуникативные: умеет слушать и вести диалог, использует в общении правила вежливости; умеет работать в паре.

|

| Пауза | - Прежде, чем перейти к работе над другим произведением, предлагаю показать, как можно отдохнуть и сделать себе перерыв. Это также можно делать и дома, когда занимаешься долго за инструментом. | Ученица перечисляет возможные варианты разминок и выполняет их вместе с преподавателем и иллюстратором. (Например: упражнения для глаз; гимнастика для снятия мышечного напряжения с плечевого пояса). | Личностные: осознание важности эмоционально-физической разрядки для сохранения здоровья. |

| Творческое применение знаний и умений на примере нового материала.

| -Сегодня мы также познакомимся с новым произведением. Это «Песня» Т. Хренникова. Композитор Т. Хренников – замечательный советский композитор и пианист, автор произведений различных жанров:опер, симфоний, инструментальных концертов. Задания учащейся: - Покажи, пожалуйста, как ты будешь работать над этой пьесой на первом этапе. - Что необходимо сделать на втором этапе?

- Проанализируй, что не получилось в исполнении. Преподаватель дополняет высказывания учащейся и рассказывает об основных законах агогики, более подробно останавливаясь на понятиях «fermata» и «ritenuto».В «Песне» Хренникова есть обозначения «fermata» и «ritenuto». В формальном отношении агогика представляет ускорение или замедление движения, не приводящее к перемене среднего темпа. Фермата - знак музыкальной нотации, предписывающий исполнителю увеличить по своему усмотрению длительность ноты, обычно в 1,5-2 раза, но возможно и более вплоть до «пока не растает звук». Ритенуто - применяемое в нотном письме обозначение замедления темпа. Концертмейстеру не следует воспринимать агогические отступления солиста как неожиданность или случайность, он должен понять их логику и оправданность. Это и составляет основную предпосылку ансамблевой синхронности. |

Ученица отвечает на вопросы, анализирует тест произведения, читает с листа партию солиста, далее партию аккомпанемента с солистом.

Ученица анализирует свое исполнение,с иллюстратором и преподавателем отрабатывают сложные в плане агогики места, стараясь добиться ансамблевой синхронности и слаженности. | Регулятивные: планирует учебные действия в соответствии с поставленными задачами, владеет навыками саморегуляции и коррекции; Познавательные: умеет работать по заданному алгоритму, извлекать информацию из прослушанного текста, осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме; Предметные: демонстрирует владение навыками игры в ансамбле с солистом-инструменталистом. |

| Формирование целостного музыкально-исполнительского образа произведения. Самостоятельная работа с солистом над созданием художественного образа произведения. | Высказывание преподавателя: Для создания общего представления о произведении важно ознакомиться с иллюстрациями этого произведения в разных исполнительских трактовках. Это можно делать в рамках любого этапа работы над произведением, когда чувствуется необходимость услышать динамическое соотношение голосов фактуры, разнообразить тембральные краски. Сегодня мы посмотрим видео, в котором зафиксировано переложение фортепианной пьесы А. Шувалова «Раздумье» для камерного ансамбля. Задание учащейся: - Проанализировать состав ансамбля, исполняющего произведение, определить роль каждой партии и охарактеризовать особенности звучания каждой партии. |

Отвечает на вопросы преподавателя, анализирует прослушанное произведение. | Познавательные: анализ видеозаписи, сравнение звучаний разных ансамблей. Личностные: Ученица демонстрирует мотивацию к продуктивной творческой деятельности, наличие художественного вкуса, творческого воображения; Предметные: демонстрирует концертмейстерские навыки – выстраивание темпового и динамического баланса, единства фразировки и штрихового рисунка. Коммуникативные: выстраивает диалог с иллюстратором для достижения цели, способнапризнавать право каждого на собственное мнение и аргументировать свою точку зрения. |

| Задания учащейся: - Что необходимо сделать на третьем этапе работы над произведением? (Да, последний этап работы над произведением самый творческий – работа над созданиемхудожественного образа произведения и ансамбля с иллюстратором).

- Попробуй применить свои знания и умения и самостоятельно поработать над созданием исполнительского плана произведения с иллюстратором. |

Перечисляет алгоритм работы на третьем этапе работы над произведением (творческая работа над исполнительским планом произведения, работа с солистом для создания ансамбля и художественного образа произведения).

Совместная деятельность ученицы и исполнителя-солиста: разработка исполнительского плана произведения, создание художественного образа произведения. |

| Подведение итогов урока. Рефлексия | - На сегодняшнем уроке Аня смогла раскрыть алгоритмы работы над произведением на каждом этапе его разучивания. Также Аня показала хорошие умения и навыки будущего концертмейстера. - Перечисли, пожалуйста, какие навыки необходимы концертмейстеру, чтобы получилось содержательное исполнение произведения с иллюстратором?

- Оцени свою работу на уроке по следующим пунктам: мне было интересно… мне было сложно… мне было скучно… у меня получилось…. у меня не получилось….

- Давай поблагодарим друг друга и иллюстратора за сегодняшний плодотворный урок. |

Отвечает на вопросы преподавателя (нужно знать алгоритм работы над произведением, владеть навыками исполнительства и ансамблевой игры, а именно: навыками чтения с листа; следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;знать об особенностях работы над звуковым балансом в работе с солистом-струнником и др.). Оценивает свою работу на уроке по алгоритму.

Благодарит преподавателя и иллюстратора за урок.

| Регулятивные: оценивает результат работы, осознает качество и уровень усвоения материала, степень развития собственных навыков. Коммуникативные: умеет выстраивать диалог с окружающими Познавательные: осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме. |

Методические рекомендации к уроку

«Особенности работы над произведением на разных стадиях его разучивания»

Этапы работы над произведением

1 этап (начальный, подготовительный):

1. Название произведения. Краткие сведения об авторах. Полезно прослушать произведение в концертном исполнении, используя аудио- или видеозапись.

2. Анализ нотного текста:

- определение тональности и основных гармонических функций;

- анализ мелодии солиста;

- анализ партии аккомпанемента (тип фактуры, динамика и т. п. );

- характер исполнения, встречающиеся термины.

2 этап (основной):

3. Проигрывание произведения с листа в ансамбле с преподавателем:

а) ученик исполняет партию солиста, преподаватель - партию аккомпанемента;

б) ученик исполняет партию аккомпанемента, преподаватель - партию солиста.

4. Разучивание партии солиста.

5. Детальное разучивание аккомпанемента, при необходимости упрощение нотного текста.

6. Работа с солистом для первоначального соединения партий.

7. Двухстрочное переложение произведения (мелодия + упрощенный аккомпанемент).

3 этап (заключительный):

8. Разработка исполнительского плана произведения.

9. Творческая работа с солистом для создания ансамбля и художественного образа произведения.

Типы аккомпанемента

1. Аккордовая опора

Это простейшая форма гармонической опоры, является поддержкой мелодии выдержанными аккордами на основных ступенях тональности. Примером фактуры такого типа может послужить русская народная песня «Барашеньки-крутороженьки». Максимально простой текст в фортепианной партии и партии солиста даст возможность ученику сосредоточиться на решении ансамблевых задач. Например, солист может варьировать темп произведения, менять динамические оттенки и штрихи, оттягивать затакт. Задача ученика - внимательно следить за партией солиста и точно реагировать на все изменения.

Частым случаем гармонических поддержек является аккорд арпеджиато. Прием заимствован из выразительных возможностей арфы, гитары, гуслей. Он характерен для жанра эпического, сказочного, былинного, лирического. Создается широкая амплитуда гармонической волны, сливающейся в аккордовое созвучие.

2. Чередование баса и аккорда

Такой тип фактуры берет начало из танцевальной музыки. Многие национальные танцы стали настолько типичными выразителями определенных образов, настроений, что переросли границы национального и сделались всеобщим достоянием. Это польская мазурка или полонез, французский менуэт или гавот, австро-немецкий вальс, испанская сарабанда и т. Д.

Следует отметить две разновидности фактуры сопровождения:

- Равномерное подчеркивание одинаковых моментов движения (шагов) внутри такта. Такое движение может быть: оперто-тяжелым (сарабанда), относительно легким (менуэт).

- Сопоставление опорного басового звука с более легкими аккордами. Такова фактура гавота, мазурки, вальса, польки.

Произведения для знакомства с данным типом фактуры:

М. Глинка «Полька», Л. Бетховен «Песня»

3. Аккордовая пульсация

Пульсирующие аккорды создают разную эмоциональную окраску: неторопливые — покой, раздумье, подчеркнутые при поддержке гармонического развития — взволнованность, переживания и т. д.

Этот тип фактуры содержит в себе огромные возможности эмоционального насыщения за счет темповой и динамической активизации.

4. Гармоническая фигурация

Фигурация — это разложение, фактурная обработка аккордов, их «расцвечивание». Гармоническая фигурация, сохраняя ладовую природу, образует подвижный фон. Говоря о достоинствах этих фигураций, надо отметить, что широкий диапазон, динамическая амплитуда позволяют создать эмоционально — насыщенные, красочные картины, активизировать состояние персонажа. Часто гармоническая фигурация усложняется заполнением интервалов между аккордовыми звуками. Опевания, задержания, появление секундовых последовательностей придает большую напряженность. При смене гармонии за счет ладовых тяготений появляются подголоски. Возникает так называемая скрытая мелодия. Примером может служить мелодический ход в басу. Придается большая значимость, весомость партии сопровождения. Такой мелодический бас уплотняет массу звучности, нагнетает динамический уровень.

Примером данной фактуры являются «Майская песня» и « Игра детей» В. Моцарта.

5. Полифоническое сочетание с сольной партией

Различают 3 вида аккомпанемента такого типа:

- отдельные мелодические построения в фортепианной партии носят характер подголосков;

- имитируют мотивы партии солиста;

- представляют собой более самостоятельные и законченные противосложения.

В работе с учащимся этот тип сопровождения наиболее трудный для исполнения, требующий определенных навыков, которые отрабатываются на уроках по специальности при работе над полифонией. Требуется наличие слуховых возможностей, умение соединить соло и сопровождение в единую музыкальную ткань. Пример такой фактуры можно увидеть в р. н. п. «Посажу ли я калинушку».

6. Аккомпанемент дублирует сольную партию

Основной задачей при исполнении произведений с данным типом фактуры является синхронность звучания. Это касается и темпа, и ритма, и динамики, и других компонентов ансамблевого звучания. При этом учащемуся следует помнить о том, что ведущая роль принадлежит солисту. Требуется тщательный слуховой контроль для того, чтобы при всей синхронности не перебить мелодию солиста своей партией.

Пример данного типа фактуры - произведение Л. Бетховена «Сурок».

Характерные черты стиля и краткая биография М.И. Глинки

Примерный ответ ученицы: Михаил Иванович Глинка (1804-1857) - первый русский композитор-классик, современник Пушкина. С Пушкиным, а также с Жуковским, Дельвигом, Грибоедовым, Одоевским, Мицкевичем Глинка общался лично. Параллели между Глинкой и Пушкиным стали хрестоматийными. Глинка в русской музыке – такое же «наше всё», как Пушкин в поэзии.

Огромное влияние и на Пушкина, и на Глинку оказало народное творчество. Знаменитые слова композитора «создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем» (записаны А.Н. Серовым) вполне конкретно выражают его творческое кредо.

Характерные черты стиля:

идеальное чувство формы, классическая стройность пропорций, продуманность малейших деталей всей композиции;

близость русской народной песне. Цитаты подлинных фольклорных мелодий Глинка использует редко, – зато его собственные музыкальные темы звучат как народные.

мелодическое богатство. Певучая мелодичность, распевность роднит музыку Глинки с русским народно-песенным творчеством.

мастерство оркестрового колорита.

Творческое наследие Глинки охватывает все основные музыкальные жанры: оперу, музыку к драме, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Но главная заслуга Глинки – создание русской классической оперы.

Жанр «Полька»

По́лька — быстрый, живой среднеевропейский танец, а также жанр танцевальной музыки. Музыкальный размер польки — 2/4. Полька появилась в середине XIX века в Богемии (современная Чехия), и с тех пор стала народным танцем. В России полька появилась в 1845 г. Этот танец — тогда очень модный во Франции — привёз из поездки в Париж танцовщик императорской труппы Петербурга Николай Осипович Гольц. Он поставил его на сцене, а потом распространил в великосветском петербургском обществе, и высший аристократический свет в скором времени затанцевал польку на балах и в салонах.

Специфика работы концертмейстера в классе виолончели

На первых уроках предмета «Концертмейстерский класс» ученика нужно познакомить с инструментом, с которым ему предстоит играть. Хорошо, если иллюстратор расскажет об устройстве своего инструмента, о его технических возможностях, об особенностях его звучания, о приёмах звукоизвлечения.

Виолончель – это струнно-смычковый инструмент, обязательный участник симфонического оркестра и струнного ансамбля, обладающий богатой техникой исполнения. Благодаря своему сочному и певучему звучанию зачастую применяется как солирующий инструмент. Виолончель широко используется, когда нужно выразить в музыке печаль, отчаяние или глубокую лирику, и в этом ей нет равных

В отличие от скрипки и альта, на которые внешне она очень похожа, виолончель держат не в руках, а ставят вертикально. Имея густой, насыщенный, певучий, проникновенный звук, виолончель часто напоминает тембр человеческого голоса. Её присутствие необходимо, когда нужно подчеркнуть трагичность или лиричность момента. Каждая из четырех струн виолончели имеет свое особое звучание, свойственное только ей. Так, низкие звуки напоминают басовый мужской голос, верхние – более нежный и теплый женский альтовый. Именно поэтому кажется порой, что она не просто звучит, а «разговаривает» со зрителями.

Диапазон звучания охватывает интервал пяти октав от ноты «до» большой октавы до ноты «ми» третьей октавы. Однако часто мастерство исполнителя позволяет брать ноты намного выше. Настройка струн производится по квинтам.

На вид виолончель напоминает скрипку большого размера. Она состоит из 3 основных частей:

Корпус. Содержит верхнюю и нижнюю деку, эфу (отверстие для резонации), подгрифник, обечайку, петлю, пуговку, дужку (распорка внутри).

Гриф. Здесь имеются порожек, шейка и пятка.

Головка. Это деталь с колковой коробкой, где находятся колки для натягивания струн. Заканчивается она завитком.

Немаловажной отдельной деталью инструмента служит смычок. Он бывает разных размеров и состоит также из 3 частей:

Деревянной трости (применяется бразильское дерево либо фернамбук).

Колодки (производится из прочного чёрного дерева, имеет перламутровые вставки).

Конского волоса (берётся натуральный либо искусственный). Его натяжение регулируется восьмигранным винтом, расположенном на трости.

Место, где волос прикасается к струне, имеет название «игровая точка». На звук влияет игровая точка, сила надавливания на смычок, скорость его перемещения. Кроме того, на звучание можно влиять наклоном смычка. Например, применять технику флажолетов, артикуляционных эффектов, смягчения звука, piano.

Ноты для виолончели пишут в диапазоне тенорового, басового и скрипичного ключа в соответствии с высотой звучания. Перед началом игры исполнитель натирает смычок канифолью. Это делается для сцепления волоса со струной и позволяет извлекать звук.

Репертуар виолончели достаточно широк, потому что богатые выразительные возможности виолончели всегда привлекали внимание композиторов. Для этого инструмента создана обширная литература. Концертный репертуар украшают сольные виолончельные сюиты И. С. Баха, сонаты для виолончели и фортепиано Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Брамса, Э. Грига, К. Дебюсси, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича. На концертных эстрадах звучат концерты для виолончели с оркестром А. Вивальди, И. Гайдна, Л. Боккерини, Р. Шумана, К. Сен-Санса, А. Дворжака, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, П. Хиндемита, Б. Бриттена; всемирной известностью пользуются концертные Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром П. И. Чайковского.

Концертмейстеру при работе с солистом-виолончелистом нужно учитывать специфику данного инструмента, и прежде всего это касается динамики и штрихов.

В игре на смычковых инструментах различают три основные группы штрихов:

1. плавные - легато и деташе;

2. отрывистые - мартле и стаккато;

3. "бросаемые" и "прыгающие" - спиккато и "летучее стаккато".

Звук при игре на виолончели зависит от скорости ведения смычка, смены смычка, различной attacci звука. Концертмейстеру надо иметь представление о различных штрихах, которые исполняются концом смычка, серединой смычка, о моментах соотношения штриха с вибрационным импульсом, различной тембровой и вибрационной окраской звука, использованием разных струн, как особой тембровой окраски. Концертмейстер должен внимательно слушать партию виолончелиста и стараться воплощать в своей игре его штриховые особенности. Здесь есть свои нюансы.

Особое место занимает pizzicato. Звуки pizzicato неизбежно будут слабее, чем взятые смычком. В этом случае уместно пользоваться левой педалью. Detache, в отличие от связного legato, исполняется отдельными движениями смычка со сменой направления на каждом звуке. Этот прием не имеет специального обозначения, обычно на него указывает отсутствие лиг над нотами. Звучание этого штриха зависит от того, берется оно всем смычком, большей или меньшей его частью, медленно или быстро. У пианистов этому штриху соответствует прием nonlegato, исполняемый с опорой всей руки.

Разнохарактерные приемы staccato аналогичны фортепианным, но имеют специальные обозначения: spiccato, sautille, martle и другие. Имитируя штрихи скрипки и виолончели, пианист должен с особой тщательностью использовать педаль. Нужно точно следовать фразировке солиста. Его исполнительское дыхание, развитие темы на crescendo и diminuendo, ritenuto при подходе к кульминации должно быть согласовано с партией фортепиано. Эти моменты имеют значение в разрешении художественных задач полноценного ансамблевого исполнения.

Совместная игра концертмейстера с солистом отличается от сольной тем, что общий план и все детали интерпретации являются плодом раздумий и творческой фантазии нескольких исполнителей и реализуются их объединенными усилиями. Д.Ф.Ойстрах писал о том, что ансамблевая игра доставляет удовольствие не только слушателям, но, в первую очередь, и самим исполнителям, и должна сопровождать музыканта в течение всей его жизни.

Аккомпанирование солистам-инструменталистам имеет свою специфику. Данная работа рассматривает общие методы формирования концертмейстерских навыков у учащихся ДМШ, дает краткую характеристику виолончели как сольного инструмента, а также раскрывает специфические профессиональные задачи, связанные с особенностями данного инструмента.

Формирование навыков аккомпанемента на начальном этапе

Начинать обучение в концертмейстерском классе следует с произведений, в которых максимально простое изложение аккомпанемента дает возможность ребенку направить все свое внимание на партию солиста. Ученик не должен быть скован текстом, особенно на первых уроках, т. к. перед ним возникает много трудностей иного рода. Юный пианист, уже игравший в четыре руки со своим учителем или другими учениками и имеющий принципиальное представление о функции аккомпанемента и требованиях, которые ставит совместная игра, все же оказывается здесь впервые перед сложной проблемой: он должен играть свою партию и при этом непрерывно следить глазами за партией солиста. Преподаватель готовит его к этому, играя мелодию солиста и приучая его к разнообразным агогическим и динамическим изменениям, на которые ученик сразу должен реагировать, постоянно сохраняя при этом пластичность своего собственного исполнения.

Работу над произведением лучше начинать в классе. Важно выработать определенный алгоритм, помогающий при работе на начальном этапе:

У ученика, читающего с листа с первого класса, постепенно формируются устойчивые навыки "графического видения" текста, распознавания мелодических, ритмических и фактурных формул в тексте. Этим и обусловлен прием, который получил название "обобщенное чтение". Суть его состоит в опоре при считывании на типовые обороты музыкальной речи. В музыкальной литературе существует целый ряд структур, аккордовых стереотипов, формул фортепианной техники, которые наиболее часто используются композиторами и легко узнаются по их характерному внешнему облику. К наиболее распространенным стереотипам относятся: гаммы, арпеджио, аккорды, где звуки расположены по терциям (трезвучия, септаккорды); аккорды, где есть секунда (обращения септаккордов); изложение материала терциями, секстами, октавами. Умение распознать в незнакомом нотном материале уже известные формулы, опереться на стандартную инструментальную фигурацию, ведет к тому, что разгружается внимание играющего. А это является фактором первостепенной важности при игре в ансамбле с солистом.

На первом этапе обучения ученика следует ознакомить с несложными, но в то же время, характерными типами фактуры фортепианного сопровождения.

Список использованной литературы:

| 1. Брянская Ф. Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в первыегодыобучения пианиста. М., 1971. 2. Готлиб А. Д. Основы ансамблевой игры. М. , « Музыка» , 1971 г. . 4. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. М.: Музгиз, 1961 г. 5. Музыкальный инструмент: Виолончель. Режим доступа: https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/putevoditel-po-instrumentam/violonchel 6.Надырова Д.С. Работа над музыкальным произведением в классе фортепиано: учебное пособие. – Казань: ИДПО, 2014. – 53 с. 7. Смирнова Т. И. Фортепиано. Интенсивный курс. Методические рекомендации. М.: "ЦСДК",1999. Стр. 25–33. |

| 7. Цатурян К. А. Чтение с листа. Теория и методика обучения игре на фортепиано: учебное пособие. М.: "Владос",2001 8. Люблинская А. Теория и практика аккомпанемента. Л., 1972. 9. “Я -концертмейстер!”/методическое пособие для концертмейстеров ДМШ и ДШИ. Авторы-составители: А. Ю. Залите, Е. П. Михайлюкова.

Л.

|

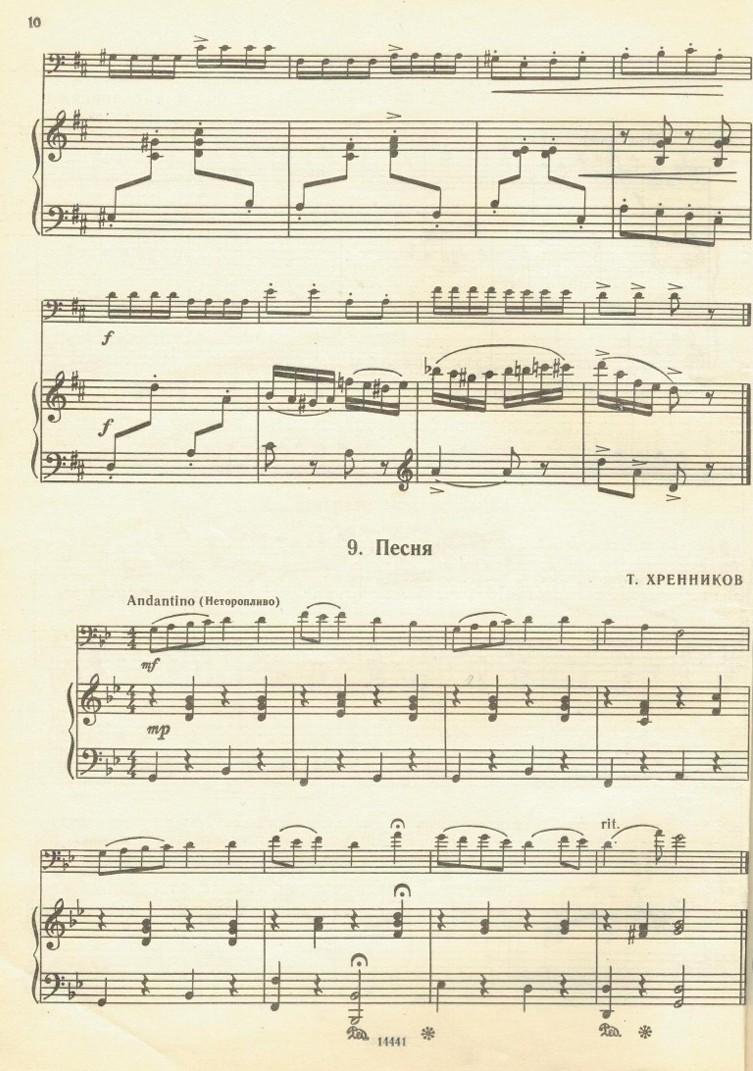

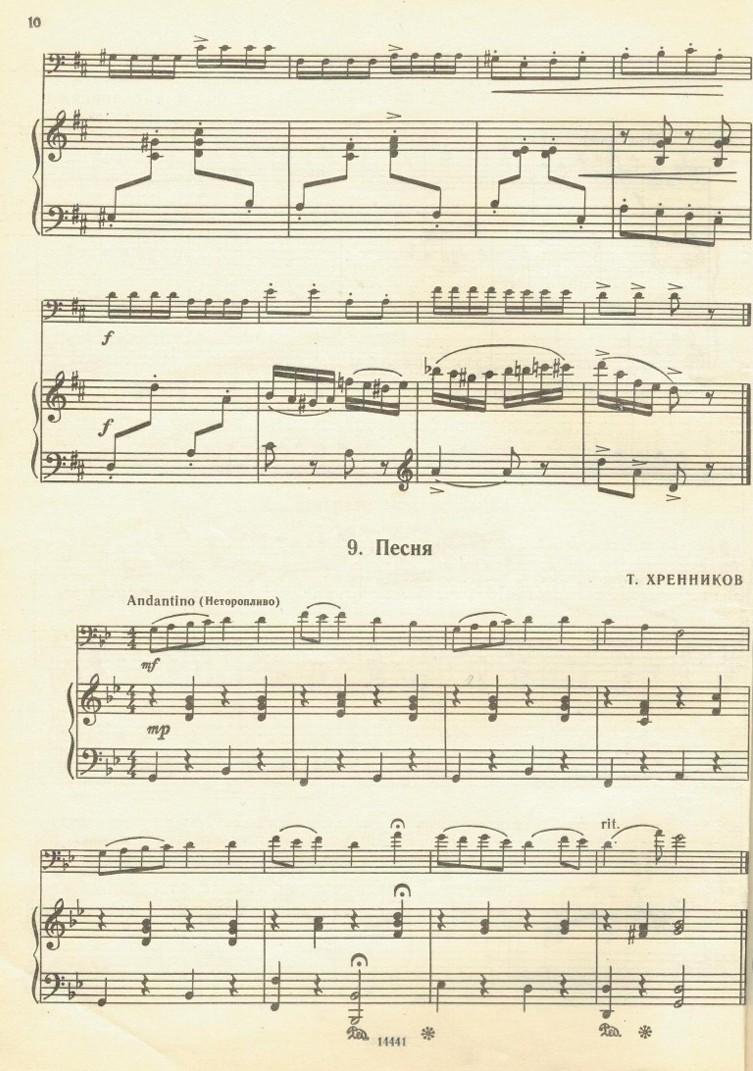

Приложение

Музыкальный материал.

1. А. Шувалов «Раздумье»

2. Т. Хренников «Песня» 3. Л. Бетховен «Песня»