Лабораторная работа № 1:

Изучение химического состава растительной и животной клеток.

Учебная цель: экспериментально изучить химические состав клетки.

Учебные задачи:

закрепить знания о химическом составе клеток.

расширить знания об углеводах, белках, жирах, их строении и функциях в растительных и животных клетках.

научиться распознавать органические вещества в растительных и животных клетках

Обеспеченность занятия (средства обучения):

Сборник методических указаний для студентов по выполнению практических занятий по учебной дисциплине «Биология».

Рабочая тетрадь.

Оборудование и реактивы

Оборудование и реактивы:

пробирки, держатель, стакан с водой, стакан для слива.

растительное масло, мясной бульон, раствор белка, крахмальный клейстер, семена подсолнечника, спиртовой раствор I2, NaOH (10%), CuSO4, Н2O2, кусочки сырого картофеля.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы

по теме практического занятия.

По химическому составу клетки различных организмов могут заметно отличаться друг от друга, но элементы, входящие в их состав одинаковы. В клетках обнаружено около 90 элементов периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, но лишь 24 из них встречаются в живых организмах постоянно. Все химические элементы по их количественному содержанию в клетке можно разделить на макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы.

Макроэлементы делят на 2 группы.

Макроэлементы. I группа. Главными компонентами всех органических соединений, выполняющих биологические функции, являются кислород, углерод, водород и азот. Все углеводы и липиды содержат водород, углерод и кислород, а в состав белков и нуклеиновых кислот, кроме этих компонентов, входит азот. На долю этих четырёх элементов приходится 98 % от массы живых клеток.

II группа. К группе макроэлементов относятся также фосфор, сера, калий, магний, натрий, кальций, железо, хлор. Эти химические элементы являются обязательными компонентами всех живых организмов. Содержание каждого из них в клетке составляет от десятых до сотых долей процента от общей массы.

Натрий, калий и хлор обеспечивают возникновение и проведение электрических импульсов в нервной ткани. Поддержание нормального сердечного ритма зависит от концентрации в организме натрия, калия и кальция. Железо участвует в биосинтезе хлорофилла, входит в состав гемоглобина (белка-переносчика кислорода в крови) и миоглобина (белка, содержащего запас кислорода в мышцах). Магний в клетках растений входит в состав хлорофилла, а в животном организме участвует в формировании ферментов, необходимых для нормального функционирования мышечной, нервной и костной тканей. В состав белков часто входит сера, а все нуклеиновые кислоты содержат фосфор. Фосфор также является компонентом всех мембранных структур.

Среди обеих групп макроэлементов кислород, углерод, водород, азот, фосфор и сера объединяются в группу биоэлементов, или органогенов, на основании того, что они составляют основу большинства органических молекул.

Микроэлементы. Существует большая группа химических элементов, которые содержатся в организмах в очень низких концентрациях. Это алюминий, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт, никель, иод, селен, бром, фтор, бор и многие другие. На долю каждого из них приходится не более тысячных долей процента, а общий вклад этих элементов в массу клетки – около 0,02 %. В растения и микроорганизмы микроэлементы поступают из почвы и воды, а в организм животных – с пищей, водой и воздухом. Роль и функции элементов этой группы в различных организмах весьма разнообразны. Как правило, микроэлементы входят в состав биологически активных соединений (ферментов, витаминов и гормонов), и их действие проявляется главным образом в том, как они влияют на обмен веществ.

Кобальт входит в состав витамина В12 и принимает участие в синтезе гемоглобина, его недостаток приводит к анемии. Молибден в составе ферментов участвует в фиксации азота у бактерий и обеспечивает работу устьичного аппарата у растений. Медь является компонентом фермента, участвующего в синтезе меланина (пигмента кожи), влияет на рост и размножение растений, на процессы кроветворения у животных организмов. Иод у всех позвоночных животных входит в состав гормона щитовидной железы – тироксина. Бор влияет на ростовые процессы у растений, его недостаток приводит к отмиранию верхушечных почек, цветков и завязей. Цинк действует на рост животных и растений, а также входит в состав гормона поджелудочной железы – инсулина. Нехватка селена приводит к возникновению у человека и животных раковых заболеваний. Каждый элемент играет свою определённую, очень важную роль в обеспечении жизнедеятельности организма.

Как правило, биологический эффект того или иного микроэлемента зависит от присутствия в организме других элементов, т. е. каждый живой организм – это уникальная сбалансированная система, нормальная работа которой зависит, в том числе, и от правильного соотношения её компонентов на любом уровне организации. Так, например, марганец улучшает усвоение организмом меди, а фтор влияет на метаболизм стронция.

Обнаружено, что некоторые организмы интенсивно накапливают определённые элементы. Например, многие морские водоросли накапливают иод, хвощи – кремний, лютики – литий, а моллюски отличаются повышенным содержанием меди.

Микроэлементы широко используют в современном сельском хозяйстве в виде микроудобрений для повышения урожайности культур и в качестве добавок к кормам для увеличения продуктивности животных. Применяют микроэлементы и в медицине.

Ультрамикроэлементы. Существует группа химических элементов, которые содержатся в организмах в следовых, т. е. ничтожно малых, концентрациях. К ним относят золото, бериллий, серебро и другие элементы. Физиологическая роль этих компонентов в живых организмах пока окончательно не установлена.

Химические элементы образуют 2 группы соединений, входящих в состав клетки: органические и неорганические. К неорганическим соединениям относятся вода, минеральные соли, кислоты и основания. Вода (70%) составляет основную часть цитоплазмы, является хорошим растворителем для гидрофильных веществ, основной средой, где протекает большинство химических реакций. Остальные неорганические вещества, в основном, находятся в клетке в виде ионов: катионов (Na+, Са2+, К+, Mg2+, Н+) и анионов (Сl-, S042-, НС032-, НР042-, Н2Р04-,ОН-).

К органическим веществам, входящим в состав клетки, относятся углеводы (2%), липиды (5%), нуклеиновые кислоты ДНК и РНК (1%), белки (18%), различные низкомолекулярные соединения.

Углеводы состоят, в основном, из углерода, водорода и кислорода. Они делятся на простые (моносахариды) и сложные (дисахариды, полисахариды). Моносахариды не разлагаются водой. К ним относится глюкоза C6H1206, которая служит универсальным источником энергии. Дисахариды и полисахариды образуются путем соединения двух и более молекул моносахаридов. К сложным углеводам относятся сахароза, лактоза, крахмал, гликоген, целлюлоза. Основная роль углеводов связана с их энергетической функцией. Они используются также в качестве строительного материала. Например, целлюлоза является одним из важнейших компонентов клеточных стенок грибов и растений. Хитин составляет основу наружного скелета у членистоногих. Однако, главным образом, углероды играют роль запасных продуктов и легко мобилизуемых источников энергии. Например, крахмал - основное запасное вещество в клетках растений, гликоген - в клетках животных.

Липиды - группа органических соединений, которые содержатся во всех живых клетках; нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в неполярных органических соединениях. По химическому составу большинство липидов являются сложными эфирами жирных кислот и трехатомного спирта глицерина. Среди соединений этой группы различаются жиры и масла в зависимости от того, остаются ли они твердыми при комнатной температуре (жиры), или находятся в жидком состоянии (масла). Липиды играют важную роль как источник энергии. При окислении они дают в 2 раза больше энергии, чем углеводы и белки, и, таким образом, более экономичны как форма хранения запасных питательных веществ. Благодаря низкой теплопроводности липиды выполняют функцию терморегуляции. Например, у многих позвоночных животных хорошо выражен подкожный жировой слой, что позволяет им жить в условиях холодного климата. Нерастворимость в воде делает липиды важнейшими структурными компонентами клеточных мембран, состоящих, главным образом из фосфолипидов. Важно отметить значение липидов как источника воды. При окислении 100 г. липидов образуется 105 г. воды. Так, необходимую для жизнедеятельности воду в спячке медведи получают в результате окисления жира.

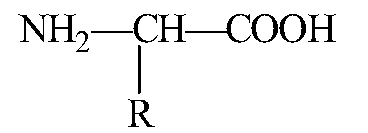

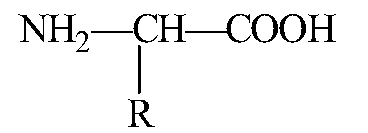

Белки - это сложные органические соединения (биополимеры), мономерами которых являются аминокислоты. Аминокислоты - амфотерные органические вещества с общей формулой

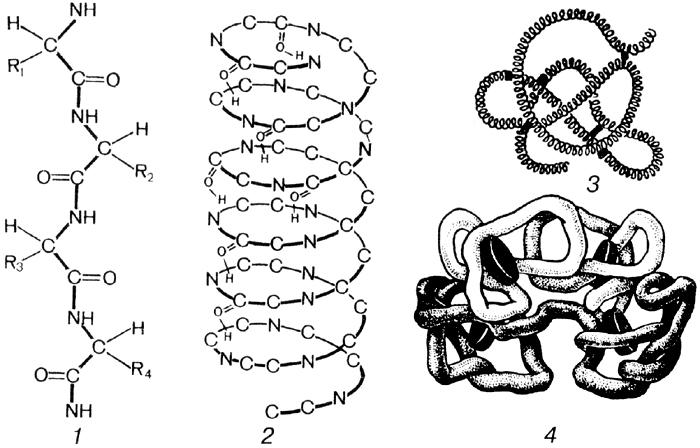

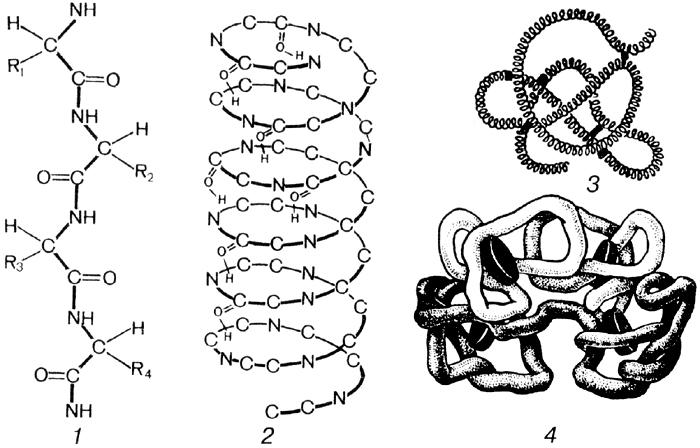

Молекулы белков имеют вид длинных цепей, которые состоят из 50 - 1500 молекул аминокислот, соединенных между собой пептидными связями.В результате образуется первичная структура белка. Вторичная структура представляет спирально закрученную белковую цепочку. Витки спирали удерживаются водородными связями Н—О, которые образуются между СО- и NH- группами, расположенными на соседних витках. Дальнейшая укладка спирали, специфичная для каждого белка, это третичная структура белка. Она стабилизируется за счет дисульфидных мостиков (- S - S -). В некоторых случаях 2, 3 и более молекул с третичной организацией объединяются в один комплекс. Это четвертичная структура белка.

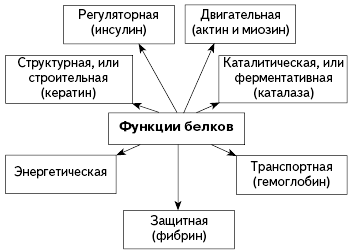

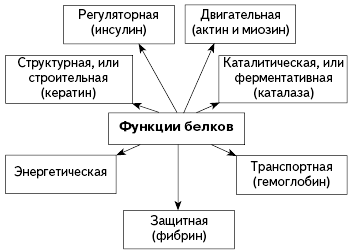

Функции белков.

Белки в организме выполняют структурную функцию. Например, стенки кровеносных сосудов, сухожилия, хрящи у высших животных состоят преимущественно из белка. Двигательная функция обеспечивается особыми сократительными белками. Транспортная функция белков обеспечивается их способностью переносить с током крови многие химические вещества. Например, белки сыворотки крови способствуют переносу липидов. Защитная функция белков выражается в способности вырабатывать особые белки - иммуноглобулины (антитела), которые нейтрализуют чужеродные вещества и осуществляют иммунологическую защиту организма. Регуляторная функция свойственна белкам - гормонам, которые оказывают влияние на обмен веществ. Например, инсулин снижает содержание сахара в крови, а при недостатке инсулина развивается заболевание сахарный диабет. Кроме этого белки - ферменты являются главными регуляторами биохимических процессов. Каталитическая функция - ускорение химических реакций в живой клетке - является очень важной для организмов, так как реакции протекают при умеренной температуре, нормальном давлении и нейтральной среде. Энергетическую функцию белки начинают выполнять при их избытке в пище либо, напротив, при сильном истощении клеток. Чаще мы наблюдаем, как пищевой белок, перевариваясь, расщепляется до аминокислот, из которых затем создаются белки, необходимые организму.

Денатурация и ренатурация белков.

Денатурация – это утрата белковой молекулой своей структурной организации: четвертичной, третичной, вторичной, а при более жёстких условиях – и первичной структуры (рис. 23). В результате денатурации белок теряет способность выполнять свою функцию. Причинами денатурации могут быть высокая температура, ультрафиолетовое излучение, действие сильных кислот и щелочей, тяжёлых металлов и органических растворителей.

Денатурация может быть обратимой и необратимой, частичной и полной. Иногда, если воздействие денатурирующих факторов оказалось не слишком сильным и разрушение первичной структуры молекулы не произошло, при наступлении благоприятных условий денатурированный белок может вновь восстановить свою трёхмерную форму. Этот процесс называют ренатурацией, и он убедительно доказывает зависимость третичной структуры белка от  последовательности аминокислотных остатков, т. е. от его первичной структуры.

последовательности аминокислотных остатков, т. е. от его первичной структуры.

Нуклеиновых кислот в природе существует 2 вида: дезоксирибонуклеиновые ДНК и рибонуклеиновые РНК. Эти вещества являются фосфорсодержащими биополимерами живых организмов, обеспечивающими хранение и передачу наследственной информации.

Вопросы для закрепления теоретического материала лабораторной работы.

Перечислите макроэлементы I и II группы. Почему их так называют.

Приведите примеры микроэлементов . Охарактеризуйте биологическое значение этих элементов.

Перечислите биоэлементы, каково их значение в образовании живой материи.

Какие неорганические и органические вещества входят в состав клетки?

Что такое липиды? Опишите их химический состав. Какова их роль в обеспечении жизнедеятельности организма?

Какие вещества называют углеводами? Опишите их химический состав. Какова их роль в обеспечении жизнедеятельности организма?

Перечислите функции белка. Из каких органических соединений состоят белки?

Какие структуры может принимать белок? Что такое денатурация? Какая она бывает?

Задания для лабораторной работы.

Опыт № 1. Обнаружение жиров в тканях организмов.

Капните каплю растительного масла на кусочек фильтровальной бумаги.

Очистите семечку подсолнечника, поместите ее внутрь другого кусочка фильтровальной бумаги и раздавите, аккуратно высыпьте жом, разверните фильтр и рассмотрите его на просвет.

О наличии жиров можно судить по пятну, оставляемому жирами на фильтровальной бумаге. В выводе запишите общую формулу жиров.

Опыт № 2. Обнаружение крахмала и гликогена в тканях организмов.

Налейте в пробирку по 4-5 капель бульона и крахмального клейстера, добавьте по 2-3 капли йода.

Возьмите кусочек картофеля и капните на него йодом.

Какие запасные питательные вещества содержатся в клетках растений и животных, если при взаимодействии с раствором йода гликоген дает красно - бурое окрашивание, а с крахмалом окраска становится сине – фиолетовой?

В выводе запишите, какой углевод накапливается в растительных и в животных тканях?

Опыт № 3. Обнаружение белков.

Для обнаружения белков используют так называемые качественные реакции. Например биуретовая реакция – качественная на все без исключения белки, а также продукты их неполного гидролиза, которые содержат не менее двухпептидных связей. Биуретовая реакция обусловлена присутствием в белках пептидных связей ( -СО – NH-), которые в щелочной среде образуют с сульфатом меди (ІІ) окрашенные в красно-фиолетовый цвет медные солеобразные комплексы. К 1 мл исследуемого раствора белка добавляют равный объем 10 % раствора гидроксида натрия (NaOH) и затем 2-3 капли 1 % раствора сульфата меди (CuSO4) разбавленного, почти бесцветного раствора медного купороса.

При положительной реакции появляется фиолетовая окраска с красным либо синим оттенком.

Опыт № 4. Изучение каталитических свойств ферментов, расщепляющих пероксид водорода.

Налейте в пробирку 1 мл пероксида водорода Н2O2 . Разложение пероксида водорода происходит, но очень медленно. Если бы вещество разлагалось с такой скоростью, то произошло бы отравление организма. Добавьте в пробирку мелко нарезанные кусочки картофеля. Через несколько минут можно наблюдать шапку пены. В выводе запишите, для чего необходимы в организме белки-ферменты; и почему пероксид водорода используется для дезинфекции ран, ссадин и полости рта?

Порядок выполнения отчёта к лабораторной работе.

В тетради напишите номер, название, учебную цель занятия оборудования и реактивы.

Выполните опыты.

Заполните таблицу:

| № опыта | Название | Наблюдения | Выводы |

| 1 |

|

|

|

| 2 |

|

|

|

| 3 |

|

|

|

| 4 |

|

|

|

Письменно ответьте на вопросы:

1 вариант: вопросы 1,3,5,7

2 вариант: вопросы 2,4,6,8

Запишите общий вывод.

последовательности аминокислотных остатков, т. е. от его первичной структуры.

последовательности аминокислотных остатков, т. е. от его первичной структуры.