Методическая разработка по дисциплине «Родной язык (русский)»

для обучающихся 2 курса СПО

Преподаватель: Лысакова М.В.

Тема: Межкультурная коммуникация – знакомство с предметом

Цель: ознакомить с понятием «межкультурная коммуникация»; познакомить с понятиями «язык и культура»; показать диалог культур и особенности учета национального культурного компонента.

Задачи:

Образовательная: рассмотреть особенности мультикультурного социума Российской Федерации;

Развивающая: развивать понимание роли межкультурной коммуникации в многонациональном государстве.

Воспитательная: способствовать нравственному воспитанию.

Тип урока: лекция-беседа

Формируемые компетенции:

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

Ход урока

I.Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Беседа:

1.Какие национальности, проживающие на территории Российской Федерации, вы знаете?

2.Какие национальные языки действуют в России?

3.Знаете ли вы регионы, где национальный язык используется наравне с русским?

4.Подумайте, какие особенности национальных культур можно увидеть в культуре России?

5.Какие слова из национальных культур вошли в русский язык?

III. Мотивация на изучение нового материала

►Язык как отражение истории и культуры народа

Язык - это не только инструмент для общения, но и один из ключевых элементов культуры народа. Каждый язык отражает особенности истории, традиций, обычаев и менталитета народа, который им владеет.

Рассмотрим, как язык отражает культуру народа и почему изучение языка - это важный шаг для понимания и уважения других культур.

Культура и язык всегда были тесно связаны между собой. Язык является неотъемлемой частью культуры народа, и через него мы можем получить информацию о национальной идентичности, культурных традициях и обычаях

Например, считается, будто в языке различных групп коренных народов эскимосов существует множество слов для обозначения разных типов снега и льда, что отражает важность этих элементов в их жизни. Арабский язык, наоборот, содержит множество слов для описания красоты, благородства, достоинств и качеств, что отражает культурные ценности арабского народа. Нельзя забывать и про влияние всевозможных колониальных и имперских экспансий на языки порабощенных народов. Глобализация и массовая культура - еще один пример влияния культуры на языковые традиции современных обществ.

1. Язык также служит инструментом для сохранения и передачи культурного наследия. Благодаря языку мы можем понять, как жили и мыслили люди в прошлом, а также узнать о культурных, художественных традициях и научных знаниях, которые передаются из поколения в поколение. Например, многие старинные тексты, написанные на латыни, содержат ценную информацию о культуре и истории Римской империи. Да что уж говорить, многочисленные писания с Востока и их переводы также приобрели неоценимую славу и вклад в научное знание.

2.Язык может влиять на менталитет и поведение народа. Например, в русском языке присутствуют такие понятия, как "душа" и "совесть", которые отражают особенности русской культуры и влияют на поведение русскоговорящих людей, к коим, кстати, мы и относимся. В китайском языке, например, многие слова и выражения отражают уважение к старшим и традиционным ценностям, таким как семья и долг перед родиной.

3.Язык не является непрерывным и статичным элементом культуры. Он постоянно развивается и изменяется: ряд слов устаревает и исчезает, другие слова появляются, одни правила замещаются другими, меняется алфавит и многое другое.

Всякая культура неоднородна (гетерогенна). В силу длительных контактов с другими культурами она впитывает их черты.

Вывод: Благодаря языку мы можем понять, как жили и мыслили люди в прошлом, а также узнать о культурных, художественных традициях и научных знаниях, которые передаются из поколения в поколение.

Просмотр видеоматериала:

https://www.youtube.com/watch?v=eRo-SdTeDRc (5:54) Язык - волшебное зеркало мира и национальной культуры

IV. Изучение нового материала

1.Лекция-беседа

►Понятие о культурном многообразии и межкультурной коммуникации

Культурное многообразие означает сосуществование и взаимодействие множества различных культур в одном обществе. Это не просто признание разнообразия обычаев, традиций и ценностей, но и активное участие в понимании и уважении этих различий. Культурное многообразие обогащает общество, способствуя инновациям, творчеству и лучшему взаимопониманию между людьми.

В современном мире, где границы становятся всё более прозрачными, важность признания и уважения культурного многообразия выходит на передний план. Это способствует миру и стабильности, помогает преодолевать предвзятость и дискриминацию. Уважение к культурному многообразию в образовании, работе и повседневной жизни является фундаментом для построения открытого и инклюзивного общества, где каждый человек ценится и уважается.

Межкультурная коммуникация играет важную роль в современном глобализированном мире, обеспечивая понимание и взаимоуважение между различными культурами. Основные аспекты эффективной межкультурной коммуникации включают открытость, готовность к обучению и адаптации, а также понимание культурных различий и сходств.

Принципы успешной межкультурной коммуникации требуют от нас не только знания о культурных нормах и ценностях других, но и умения слушать, наблюдать и интерпретировать сообщения с учётом культурного контекста. Это позволяет преодолевать культурные барьеры и избегать недопонимания.

Важность межкультурной коммуникации для укрепления мира и взаимопонимания между народами не может быть переоценена. Она способствует развитию толерантности, снижению напряжённости и конфликтов, а также поощряет сотрудничество и дружбу между странами и культурами. В эру глобализации межкультурная коммуникация становится необходимым условием для создания гармоничного и устойчивого мира.

Рассмотрим на примере сферы «Образование»

Эффективная межкультурная коммуникация в образовательном процессе способствует подготовке квалифицированных специалистов, способных работать в международной среде, и поддерживает создание инклюзивного образовательного пространства, где каждый участник процесса чувствует себя ценным и уважаемым. Межкультурное образование оказывает значительное влияние на студентов и преподавателей, расширяя их культурные горизонты и улучшая коммуникативные навыки. Студенты учатся анализировать культурные различия, развивают толерантность и адаптивность, что необходимо в многонациональном и мультикультурном мире. Преподаватели, в свою очередь, получают возможность обогатить свои методики преподавания, внедряя межкультурный подход в обучение.

Вывод: Межкультурная коммуникация - это связь и общение между представителями различных культур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации

►Где зародилась Межкультурная коммуникация?

Понятие межкультурной коммуникации было введено в 1950-х американским культурным антропологом Эдвардом Холлом в рамках разработанной им по заданию Государственного департамента США программы адаптации американских дипломатов и деловых людей за рубежом. Г. Трейгер и Э. Холл этим понятием обозначили «идеальную цель, к которой должен стремиться человек в своем желании как можно лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру».

Первоначально для описания межкультурной коммуникации использовалось т. н. классическое понимание культуры как более или менее стабильной системы осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов, составляющих национальную или этническую культуру. В этом случае речь идёт преимущественно о стереотипизации в понимании представителей различных культур.

В настоящее время всё чаще на первый план выдвигается т. н. динамическое понимание культуры как образа жизни и система поведения, норм, ценностей и т. д. любой социальной группы (например, городская культура, культура поколений, культура организации). Динамическое понимание культуры концентрируется на возможностях изменения культурной системы в зависимости от той или иной социальной ситуации.

История развития межкультурной коммуникации в России

В отечественной науке интерес к проблемам межкультурной коммуникации необычайно высок. Народы России говорят более чем на ста языках и наречиях, исповедуют разные религии, придерживаются различных политических взглядов, занимают разные экономико – социальные статусы. Перед каждым россиянином встают проблемы межкультурного характера: культурные и религиозные различия, этнические стереотипы, предрассудки и т.д. Каждому из нас очень важно суметь преодолеть эти коммуникативные барьеры и найти общие точки для взаимопонимания, взаимопомощи и сотрудничества.

В российской науке интерес к проблематике межкультурных коммуникаций возник в 90-е гг. ХХ в. Инициаторами изучения межкультурной коммуникации стали преподаватели иностранных языков, которые первыми осознали, что для адекватного взаимопонимания с представителями других народов недостаточно простого овладения иностранным языком. Реальное общение с иностранцами показывает, что даже высокое знание иностранного языка, не исключает непонимания и конфликта с носителями данного языка. Очевидно, что эффективное межнациональное общение невозможно без практических навыков и всесторонних знаний о культуре другого народа в межкультурной коммуникации. Во многих ВУЗах нашей страны в учебный план введена новая дисциплина – «Межкультурная коммуникация».

В отечественной науке проблематика межкультурной коммуникации наиболее глубоко разрабатывается в:

● социальной психологии (В.С. Агеев, В.В. Кочетков, Н.М. Лебедева, Г.У. Солдатова),

●лингвистике (О.А. Леотович, А.В.Павловская),

●социологии (Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробижева),

●этнологии (Ю.М. Броблей, С.А. Арутюнов),

●политологии (А.В. Дмитриев, В.В. Латынов и др.).

| Типы коммуникаций | По количеству участников и расстояния между ними |

| межличностная (малая группа, в том числе семья | минимальное количество участников, непосредственные отношения: характер общения зависит от изменения расстояния |

| межгрупповая/внутригрупповая | расстояние является базовой характеристикой для определения количества участников общения |

| профессиональная | в деловых отношениях |

| массовая | посредством массовой коммуникации |

| межкультурная | между разными культурами, включая предыдущие, извлекаемые на поверхность жизни электронными средствами коммуникации |

| электронные коммуникации | особый тип коммуникации, играющий ведущую роль в жизни человечеств |

| При функциональном подходе | По использованию языка | функции невербального общения |

| информативная | вербальная | невербальное общение дополняет вербальное |

| коммуникативная | невербальная: кинесика (мимика, взгляд, жесты, поза) просодика (голосовые и интонационные средства) такесика (прикосновения) сенсорика (чувственное восприятие, проявление ощущений) проксемика (пространственная структура общения) хронемика (временная структура общения) | невербальное общение противоречит вербальному |

| аффективно-оценочная (чувства, мнения) | невербальное общение заменяет вербальное |

| рекреативная (информация для отдыха, в игровой форме) | невербальное общение служит регулятором вербального |

| убеждающая (между людьми разных статусов, идеологические установки) |

|

| ритуальная (традиции, обычаи) |

►Рассмотрим некоторые особенности культурных традиций в мировом масштабе (Википедия):

Приветствия в ряде стран имеют национальную окраску. Рукопожатия — основная форма приветствия. Но, в некоторых странах не принято пожимать руку женщинам, а потому подождите, пока женщина сама протянет вам руку. Во Франции и странах Средиземноморья распространены поцелуи в щеку, в Латинской Америке — объятия. Две прижатые друг к другу перед грудью ладони — индийское национальное приветствие.

Об отношении к людям другого возраста. Везде надо проявлять уважение к старшим. Именно они должны первыми начать разговор. Когда старшие по возрасту люди входят в помещение, вставайте.

Общий совет при принятии незнакомой пищи — ешьте то, что вам предлагают, и не спрашивайте, что это такое. Порежьте свою порцию на мелкие кусочки — так она без труда попадет вам в желудок.

Если же у вас есть достаточно серьезные опасения, то под удобным предлогом откажитесь от принятия предлагаемой пищи, не оскорбляя тех, кто вам ее предлагает.

Во многих странах религия оказывает влияние на деловую жизнь, в том числе на распорядок дня и рабочие месяцы и дни. Узнайте всё, что нужно знать о религии в данном случае и избегайте дискуссий. Знайте и помните, что материально представленные буддийские образы священны: нельзя, например, наступать на порог в Таиланде — под ним обитают добрые духи; никогда не отвлекайте внимание человека, обращенного лицом к Мекке; без разрешения не фотографируйте и не трогайте руками религиозные атрибуты.

Везде вы должны иметь при себе визитную карточку, на которой указывается: название вашей организации, ваша должность, титулы. Не следует использовать аббревиатуры. В Юго-Восточной Азии, Африке и на Среднем Востоке визитку всегда протягивайте правой рукой. В Японии её подают двумя руками, держа нужной стороной к партнеру.

Остерегайтесь использовать привычные вам жесты, скажем `V` (знак победы). В других странах они могут иметь совсем иное и даже очень неприличное, значение.

Просмотр видеоматериала:

https://www.youtube.com/watch?v=ct_PdJe3wpQ (5:58) Моя твоя не понимать. Язык и культура

►Межкультурная коммуникация в многонациональном государстве.

В России как многонациональном государстве межкультурная коммуникация является органичной частью межличностного и межнационального общения.

Для всех нас, россиян, граждан РФ, межнациональное общение является основой стабильности общества, толерантных отношений между народами, хранилищем исторической памяти. И как тут не вспомнить строки Н.Рубцова:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Смотри, опять в леса твои и долы

Со всех сторон нагрянули они,

Иных времен татары и монголы,

Они несут на флагах черный крест,

Они крестами небо закрестили,

И не леса мне видятся окрест,

А лес крестов в окрестностях России («Видения на холмах»)

Еще в 1936 году Николай Рерих писал: «И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка… Именно только единением, дружелюбием и справедливым утверждением истинных ценностей можно строить во благо, в улучшение жизни… Все человеческие примеры ярко говорят о том, что в союзе, в доброжелателстве и сотрудничестве» кроется источник человеческого взаимопонимания.

Россия — многонациональное государство. Большая часть народов России — это коренные народы, которые издавна населяли территорию страны и проживают на ней постоянно. Например, русские, татары, башкиры и другие коренные народы составляют около 95% численности населения страны. Кроме того, в России живут представители зарубежных стран, в том числе стран — ближайших соседей: белорусы, украинцы, азербайджанцы, киргизы и другие.

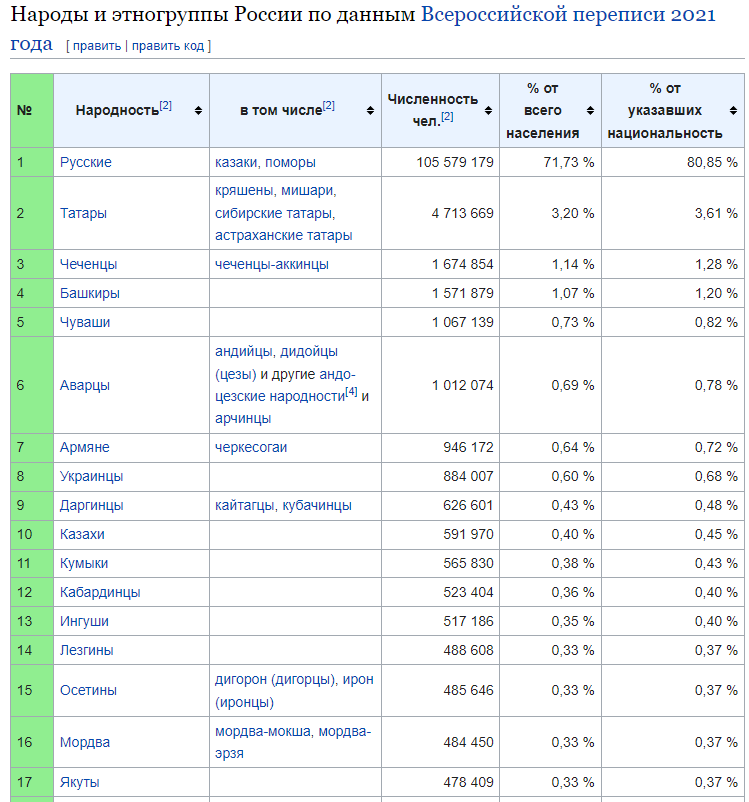

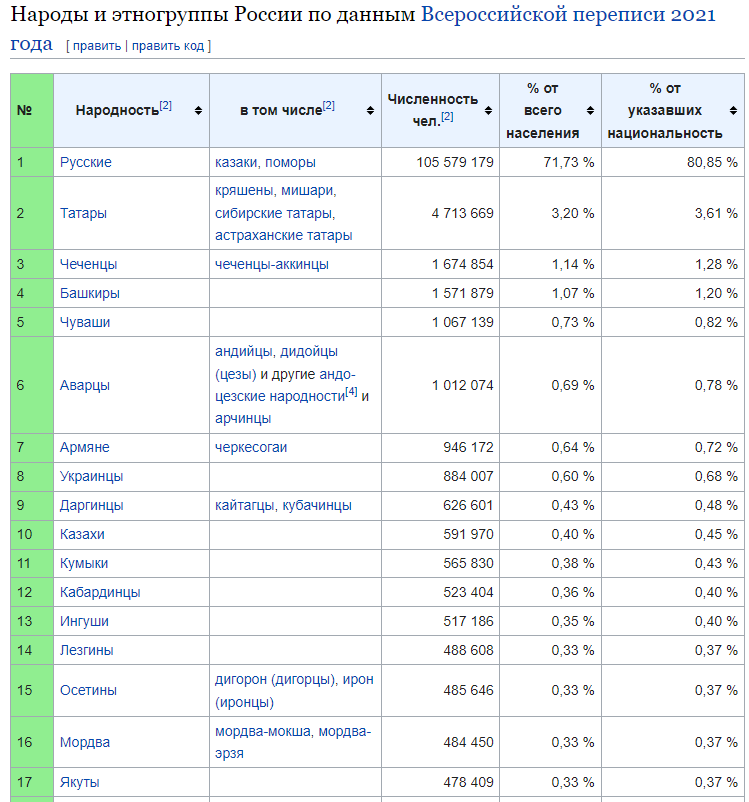

Общая численность населения РФ на момент Всероссийской переписи населения в 2021 году составила 147 182 123. По данным последней переписи в РФ проживают представители 195 народов. Из них 6 народов, чья численность превышает 1 млн.

По результатам переписи населения 2021 года в десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи; русские

Большую часть населения составляют, конечно, русские – более 80,85%. Остальной процент составляют – татары (3,8%), украинцы – 3%, чуваши - 1,2%, белорусы – 0,8%, мордва – 0,7%, немцы и чеченцы – по 1,3%, чуваши, аварцы, армяне, евреи – по 0,8%, башкиры -1,2% и др. Татары – второй по численности народ России, живущий в Поволжье.

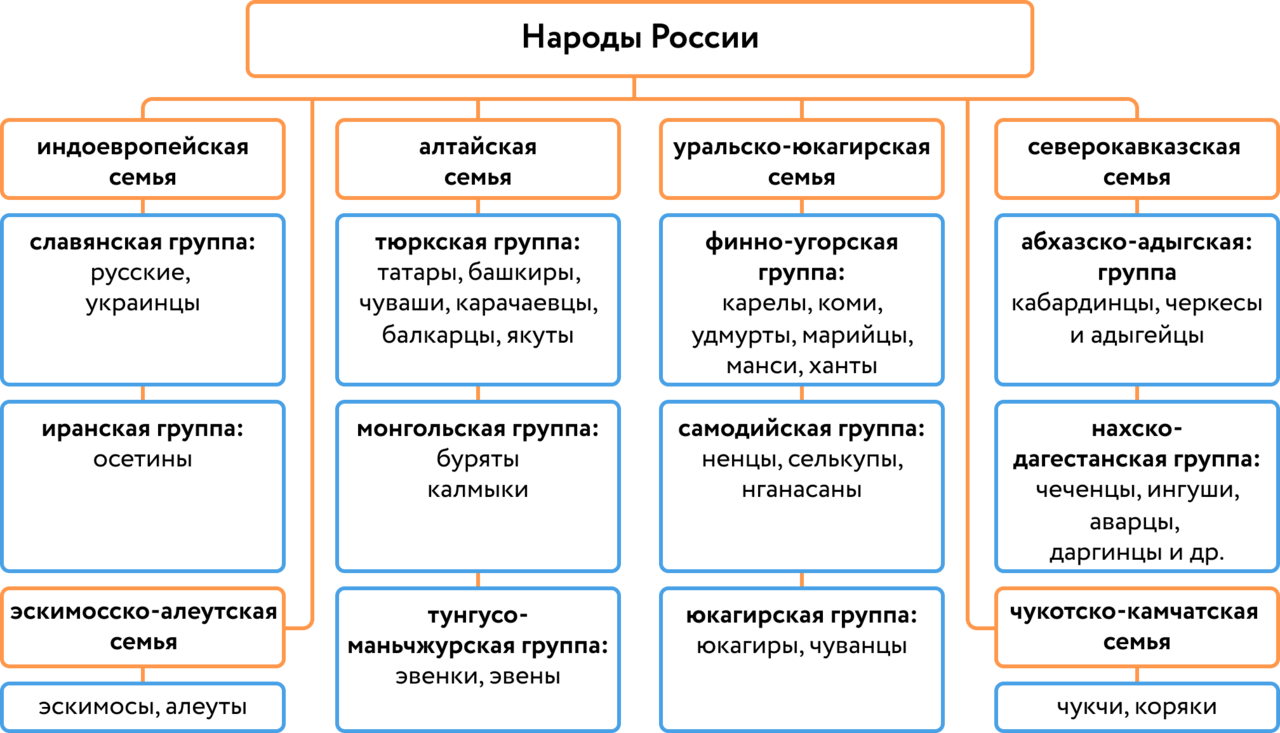

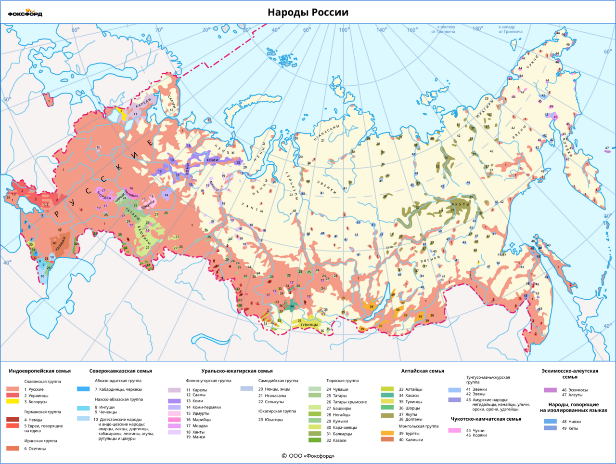

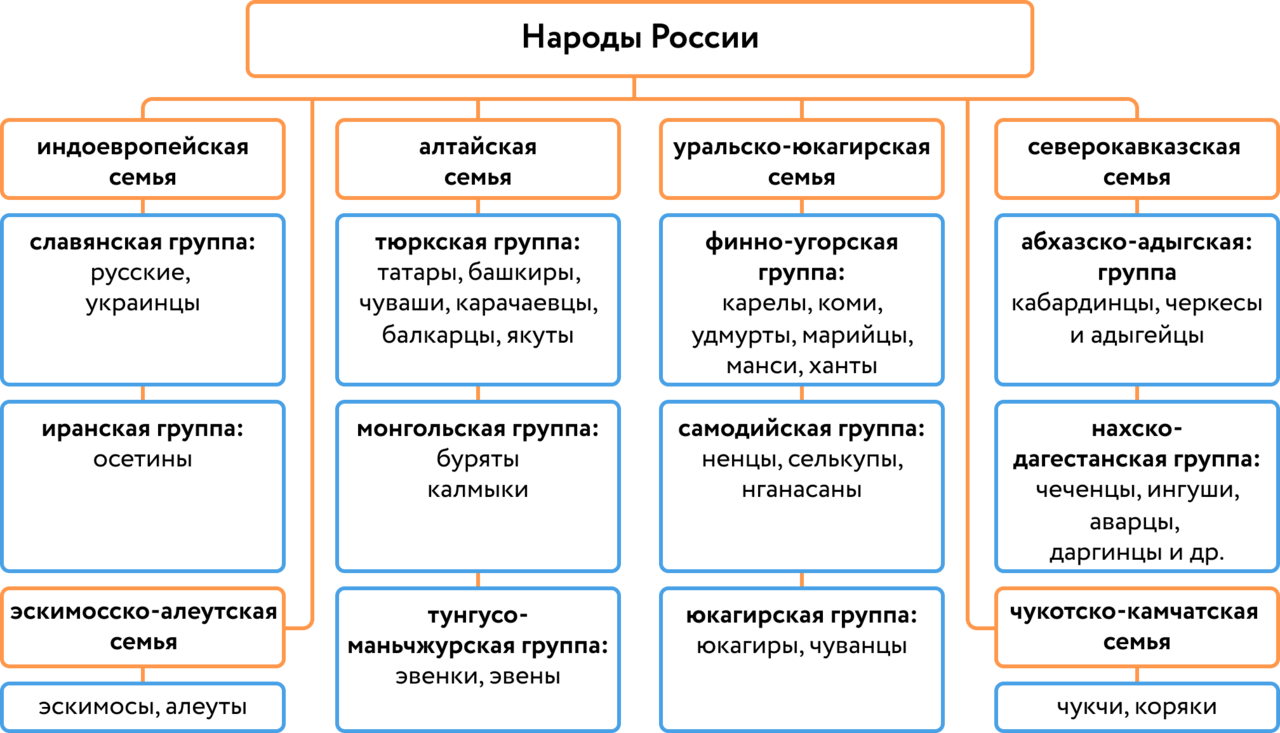

Языковые семьи народов России

Язык — главный отличительный признак народа. Государственный язык в России — русский, это закреплено Конституцией Российской Федерации. На нём говорят почти все жители нашей страны.

Народы России входят в состав четырёх крупных языковых семей: индоевропейской, алтайской, уральской и северокавказской, а также двух малочисленных языковых семей: чукотско-камчатской и эскимосско-алеутской. Языковые семьи можно разделить на группы.

Языковая семья — самая крупная единица классификации народов, представляющая собой группу языков, связанных общим языком-предком.

Самая многочисленная языковая семья — индоевропейская: на неё приходится около 87% общей численности населения России. Она представлена в основном славянской группой народов.

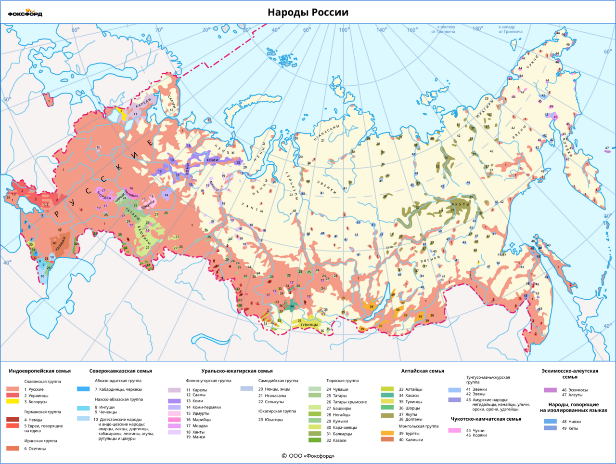

География народов России

География расселения народов по территории России обусловлена историко-географическими особенностями. По национальному принципу выделяют отдельные субъекты Российской Федерации: республики, автономные округа, автономную область.

Русские расселены повсеместно. В подавляющем большинстве субъектов РФ они составляют более половины жителей. При этом наиболее компактные места их проживания — территории с исконно русским населением: центральные, западные, частично северные области европейской части России.

Коренные народы составляют большинство населения в национально-территориальных образованиях Российской Федерации: в Чувашской Республике — чуваши, в Республике Карелия — карелы, в Республике Татарстан — татары, в Республике Калмыкия — калмыки, в Республике Башкортостан — башкиры, в Республике Тыва — тувинцы, в Чеченской Республике — чеченцы и другие. Представители всех этих народов проживают и в других регионах России.

На территории России выделяются наиболее многонациональные районы: Среднее Поволжье, Европейский Север, Европейский Юг, Юг Сибири, Север Сибири и Дальнего Востока. Например, Среднее Поволжье включает следующие республики: Чувашскую и Удмуртскую, Марий Эл и Татарстан. Европейский Юг объединяет Республики Северного Кавказа, Республику Калмыкия, Республику Крым, Астраханскую область, Ставропольский и Краснодарский края.

Россия – многонациональная и многокультурная страна. Поэтому мы обращаем внимание на то, что между разными культурами в одной стране может осуществляться диалог культур, взаимодействие культур.

Под взаимодействием культур понимается особый вид непосредственных связей и отношений, которые складываются как минимум между двумя культурами, а также те влияния, взаимные изменения, которые в рамках этих отношений происходят.

Под межкультурной коммуникацией понимается связь и общение между представителями разных культур, которые предполагают не только личные контакты между отдельными людьми, но и опосредованные формы коммуникации.

Всякая культура неоднородна (гетерогенна). В силу длительных контактов с другими культурами она впитывает их черты. Кроме того, поскольку она является общей для большого числа людей, она неизбежно дробится на субкультуры, каждой из которых свойственны свои нормы и культурные установки, свое мировосприятие.

Вывод:

1.Россия — многонациональное государство, на территории которого проживает около 200 народов. Большинство из них это коренные народы (95% населения страны). Самый многочисленный народ — русские (78% населения).

2.В России проживают представители разных языковых семей: индоевропейская, алтайская, уральская, северокавказская, чукотско-камчатская и эскимосско-алеутская. Самая многочисленная — индоевропейская: на неё приходится около 87% общей численности населения России.

3.География народов России связана с их историко-географическими особенностями заселения территории. Русские расселены повсеместно. Коренные народы (чуваши, башкиры, татары и другие) составляют большинство в национально-территориальных образованиях.

В многонациональном государстве основным принципом культурной политики провозглашается принцип «культурный плюрализм».

Культурный плюрализм (от лат. «рluralis” – «множественный») – терпимость к представителям другой культуры, мирное сосуществование в рамках одного государства самых разных культур, не вызывающее межнациональной напряженности и этнических конфликтов. При культурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не теряет самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что представители одной этнической культуры воспринимают идеи, ценности, традиции иных культур, обогащая при этом свою собственную культуру. Культурный плюрализм – показатель успешной адаптации человека к чужой культуре без отказа от своей этнической культуры.

►Русский язык как воплощение русской культуры и как язык межкультурной коммуникации народов России на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Русский язык — один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа. Является одним из наиболее распространённых языков мира — шестым среди всех языков мира по общей численности говорящих и восьмым по численности владеющих им как родным. Русский является также самым распространённым славянским языком и самым распространённым языком в Европе — географически и по числу носителей языка как родного.

В начале второго тысячелетия все славяне могли понимать друг друга без переводчиков. Не только новгородцы и киевляне, но и жители Праги, например, или жители Белграда. То был древнерусский язык, потомки его – украинский, белорусский, русский языки. В Древней Руси уже были многие понятные нам слова. Русская письменность пользуется алфавитной (по-другому азбучной) формой письменности, основанной на определенном наборе знаков. Все знают, что буквы, которыми мы пользуемся, изобрели Кирилл и Мефодий. Византийские братья изучили и создали на территории современной Чехии первую версию — глаголицу. Согласитесь, сложновато прочесть. Позднее глаголицу заменили и назвали в честь Кирилла. Но одних букв мало, нужен язык. Братья его создали на основе языка южных славян, опираясь на тот диалект, который они знали с детства: ворота – врата, молоко – млеко. Это был старославянский язык, родственный русскому, но совершенно другой. И он стал письменным языком на Руси. При князе Владимире на Русь приходит христианство, и начинают обучение именно на старославянском языке. При Ярославе Мудром на старославянском пишут первые книги, созданные на восточнославянских землях. Этот язык носит еще одно название — церковнославянский. А у русского человека начинается раздвоение личности: думал и говорил он на русском, а учился писать на церковнославянском. А это два разных языка!

Живой разговорный русский язык вы найдете в берестяных грамотах, записочках: чтобы признаться в любви, попросить о чем-то, напомнить, русские писали просто.

Зато церковнославянский язык подарил русскому слова с двумя корнями (православие, человеколюбие).

К 14 веку – русский язык делится на 3 зоны: украинский, белорусский (ближе к Литве) и русский. Русский складывается из диалектов Москвы, Владимира, Ростова, а также Новгорода и Пскова. Из русского уходят древние сложные системы времен – остается по одному – настоящее, прошедшее и будущее, уходит двойственное число – остаются только единственное и множественное.

К 17 веку Ять исчезает, слово «Бог» произносится как «Бох». Через Киев на Русь приходят польский и латинский языки.

До 18 века все пишут по-церковнославянски. Но все реже и меньше. При Петре 1 и вовсе создается новый гражданский язык. И книги начинают переводить уже на русский. Со времен Петра 1 идет поток заимствований из немецкого, голландского, английского, французского языков. Появляется новый синтаксис. Наконец, русский поэт, переводчик и писатель 18 века Василий Тредиаковский реформирует поэтическую речь, а Александр Пушкин достигает идеального равновесия между «глазом» и «оком», «лбом» и «челом». Так появляется язык, на котором можно и говорить, и писать, и думать. А писатель Николай Гоголь насыщает язык просторечными словами. При этом французский язык надолго становится языком аристократии. Поэтому почти все главные герои «Войны и мира» Льва Толстого безупречно говорили на французском.

В 19 веке – появляются немецкие философские и научные термины. Владимир Даль впустил в свой словарь просторечные слова, за это его немало ругали, но сейчас его словарь свидетельствует о богатстве русского языка.

К началу 20 века можно говорить о едином русском языке. Но… революция его полностью уничтожает. Появляются канцеляризмы, блатная речь, сокращения. В 1956 году орфография унифицируется, о чем свидетельствуют словари Ожегова и Ушакова. А русские диалекты начинают вымирать. Зато у городов появляются свои особенности речи: в Москве, например, говорят «батон», а в Ленинграде (Санкт-Петербурге) – «булка». В 90-е годы 20 века рушатся все языковые иерархии – криминальный жаргон, мат проникают даже в академическую речь. К 2000-м годам все устаканивается. В Интернете же молниеносно распространяются новые слова, мемы, своя грамматика, творцом языка становится каждый.

В 21 веке Русский язык — это государственный язык Российской Федерации, применяющийся не только в официально установленных законах случаях, но и выступающий языком межнационального общения в России. Уважительное отношение и всемерное содействие развитию русского языка — задача не только государства, но и каждого из нас — граждан большой многонациональной страны. Русский язык — язык межнационального согласия и мира, язык содействия развитию всех наций и народностей, проживающих в Российской Федерации.

В настоящее время усилия, предпринимаемые Российской Федерацией для развития духовного потенциала ее народа, способствуют повышению сплоченности российского общества, осознанию гражданами необходимости сохранения и укрепления традиционных ценностей. В связи с этим одной из целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей является защита и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка, противодействие излишнему использованию иностранной лексики.

Просмотр видеоматериала:

https://www.youtube.com/watch?v=kH-8Teq1hjk (10:50) Видеоурок «Роль языка в обществе»

Духовно - нравственные ценности российского народа- это те черты, которые формируют народный характер. К ним относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным.

Просмотр видеоматериала:

https://www.youtube.com/watch?v=Brw5UV_ch38 (9:15) Традиции и обычаи русского народа

https://www.youtube.com/watch?v=Ph4uBQUjM7o (7:14) Ценность культуры народов России и ее сохранение. Разговоры о важном https://www.youtube.com/watch?v=NyBRe7W_mtA (3:57) Традиция гостеприимства

https://www.youtube.com/watch?v=cgLFTitXPdw (24:50) История русской культуры за 25 минут.

►Роль языков коренных многочисленных народов Севера

Коренные малочисленные народы Таймыра, их традиции НГАНАСАНЫ

ЭНЦЫ

НЕНЦЫ

ЭВЕНКИ

ДОЛГАНЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начало присоединения Сибири к России относится к концу XVI века. В XVI веке Сибирь как новый край Русского государства управлялась Посольским приказом, а с 1599 г. - приказом Казанского дворца, в ведении которого к началу XVII в. находились все восточные окраины страны. В 1637 г. было образовано новое центральное учреждение - Сибирский приказ. В отличие от типичных областных приказов с их основной финансовой функцией по сбору налогов, Сибирский приказ на протяжении всего XVII в. имел очень широкие полномочия: ведал вопросами административными, финансово-податными, таможенными, военными и даже дипломатическими.

Специфика социально-экономических условий Сибири, удаленность сибирского региона от центра обусловили особенности управления им на местах. Царское правительство не разрушало социальную организацию аборигенов Сибири, а стремилось опереться на нее, привлекая на свою сторону родоплеменную знать.

В 1822 г. царское правительство провело реформу управления Сибирью, подготовленную и осуществленную под руководством М.М. Сперанского. Для подготовки реформы был создан Сибирский комитет. Авторы реформы исходили из того, что окраины России требуют своеобразной организации управления. Сибирская реформа вылилась в ряд законодательных актов, среди которых одним из важнейших стал "Устав об управлении инородцами Сибири", регламентировавший все стороны жизни коренного населения: экономическую, административную, судебно-правовую, культурно-бытовую. В основу Устава были положены следующие принципы: разделение коренного населения на три разряда (оседлые, кочевые, бродячие) в соответствии с родом занятий и образом жизни; ограничение опеки над аборигенами со стороны русской администрации и полиции, власть которых должна была отныне состоять лишь в осуществлении "общего надзора"; введение свободной торговли с аборигенами; упорядочение налогового обложения.

При разделении на разряды Устав рекомендовал исходить из степени экономического развития "инородцев", главным критерием которого являлся "способ хозяйствования". К группе "бродячие инородцы" или "ловцы" (охотники), "переходящие с одного места на другое" относились энцы, нганасаны, ненцы, долганы и эвенки, проживающие на территории Таймыра. Подробнее...

Численность коренных малочисленных народов Севера (по данным Всероссийской переписи населения 2020 года) составляет 10 112 человек или 33,8% от общей численности населения, из них:

· долганы - 5 485 человек;

· ненцы - 3 696 человек;

· нганасаны - 604 человека;

· эвенки - 142 человека;

· энцы - 185 человек.

НГАНАСАНЫ

Современные нганасаны являются потомками самого северного тундрового населения Евразии - неолитических охотников на дикого оленя. Данные археологии показывают тесную связь первых жителей полуострова с населением бассейна Средней и Нижней Лены, откуда они проникли на Таймыр примерно 6 тыс. лет назад. Нганасаны как особый этнос сложились на Таймыре во второй половине XVII - начале XVIII веков. В его состав вошли различные по происхождению племенные группы (пясидская самоядь, кураки, тидирисы, тавги и др). Подробнее...

ЭНЦЫ

Далекие предки энцев жили на Средней Оби. Этим объясняются сходные этнонимы в родовых названиях энцев и южных самодийцев – селькупов, карасинцев, карагасов и других. Вытесненные в северную тундру, самодийские предки энцев столкнулись там с местными жителями – охотниками на дикого северного оленя. Пришедшие с юга самодийцы более многочисленные, с высоко развитой культурой, в относительно короткий срок полностью ассимилировали аборигенов. Подробнее...

НЕНЦЫ

В своём формировании и этническом развитии ненцы прошли сложный исторический путь. Материалы археологии, данные топонимики, антропологии позволяют довольно точно утверждать, что в начале I тыс. н.э. самодийские по языку этнические группы заселяли обширные лесостепные районы на огромном пространстве от восточных отрогов Урала до Саянского нагорья. Подробнее...

ЭВЕНКИ

Исторически и этнически хантайские эвенки связаны с Эвенкией, откуда они небольшими группами и отдельными семьями в течение XVII – ХХ в. проникали на Таймыр. Хантайские эвенки – небольшая по численности группа эвенкийского народа. В настоящее время их насчитывается около 300 человек. Подробнее...

ДОЛГАНЫ

Долганы - самая молодая по времени образования народность, проживающая на Таймыре. Образовалась она в XVIII веке на территории Таймыра. В XVII веке, когда русские пришли в Среднюю и Восточную Сибирь, народности долган не существовало. Только на реке Лене, близ устья Вилюя и Муны были встречены отдельные тунгусские роды с названием "долган". Считается, что впервые о долганах упоминается в ответах, присланных администрацией Енисейской губернии в Российскую академию наук в 1841 году, когда шла подготовка к экспедиции А.Ф. Миддендорфа. Сложились долганы из родовых групп различного происхождения. Подробнее...

Начало формы

Конец формы

Просмотр видеоматериала про Таймыр:

https://www.youtube.com/watch?v=lGmJp2Kw5vo (13:05) Хранители языков коренных малочисленных народов Севера https://www.youtube.com/watch?v=Sf6rB5RWGLk (1:11:39) Нганасаны, долганы и вертолет дважды в неделю: как живут люди на Таймыре. Поселок Волочанка. https://www.youtube.com/watch?v=1FRsnmtxKOY (35:14) Таймыр. К жителям поселка Новорыбная.

►Правила межкультурной коммуникации

| 1. Перед встречей с человеком из другой культуры, старайтесь узнать как можно больше о его культуре. Изучите их традиции, обычаи, религию и историю. Это поможет вам лучше понимать их точку зрения и избежать неприятных ситуаций |

| 2. Не делайте выводов о человеке на основе его происхождения. Каждый человек уникален и может отличаться от общих представлений о его культуре. |

| 3. Используйте простой и понятный язык, избегая сленга и терминов, которые могут быть непонятны для вашего собеседника. |

| 4. Обратите внимание на невербальную речь. Учитесь считывать жесты и мимику, чтобы понимать, о чем ваш собеседник думает. |

| 5. Если ваш собеседник не говорит на вашем языке, старайтесь говорить медленно и использовать простые слова, чтобы он мог вас понять. |

| 6. Помните, что некоторые действия или слова могут иметь другое значение в другой культуре. Старайтесь понимать, что ваш собеседник имеет в виду. |

| 7. Избегайте шуток, которые могут оскорбить вашего собеседника или его культуру. |

| 8. Старайтесь понимать, почему ваш собеседник думает так, как он думает. Это поможет вам лучше понимать его точку зрения и избежать конфликтов. |

| 9. Ищите общие точки зрения, чтобы найти компромисс и избежать конфликтов |

| 10. Уважайте религию и традиции других людей, даже если они отличаются от ваших. |

V. Закрепление изученного материала

1.Тест «Правила межкультурной коммуникации»

Критерии:

| Оценка «отлично» | верных ответов не менее 90%. |

| Оценка «хорошо» | верных ответов не менее 80%. |

| Оценка «удовлетворительно» | верных ответов не менее 60%. |

Решение коммуникативной задачи подразумевает под собой

Получение нужной информации

Получение важной информации

Отбор верных языковых средств

Все перечисленное

Межкультурной коммуникации свойственны следующие особенности

Диалог культур и гетерогенность представителей одной культуры

Диалог культур и риск конфликтов

Риск конфликтов, диалог культур и культурный обмен

Под конфликтом в современной науке понимают

взаимодействие, которое протекает в форме противостояния, столкновения, противоборства личностей

возникающие между людьми дискуссии личного характера

перебранку в интернете

Правила межкультурной коммуникации (выберите верные утверждения)

одинаковы для всех

различаются в разных странах

должны соблюдаться вне зависимости от культурной принадлежности

Выберите верное завершение фразы. Любая культура

гетерогенна

гомогенна

проста

Выберите фразу, в которой слово «дом» использовано в свойственном многим культурам смысле «дорогое место»

а) мой дом – моя крепость

б) они только недавно начали жить своим домом

в) дом там, где твое сердце

Укажите, какую ошибку может сделать человек из другой культуры, перейдя на русский язык

а) перейти на «ты» без предложения

б) говорить «извините, пожалуйста»

в) путать мужской и женский род

Является ли с точки зрения межкультурной коммуникации корректной фраза «женщина – друг человека»

а) нет

б) да

в) смотря в какой культурной среде

В мультикультурном обществе один из присутствующих почти ничего не ест. Как корректнее осведомиться о причинах такого поведения?

а) почему вы ничего не едите?

б) вы болеете?

в) может быть, вам предложить что-то другое?

г) у вас пост?

В межкультурной коммуникации необходимо проявлять

а) сочувствие

б) любопытство

в) внимание

VI. Домашнее задание

1.Составить конспект на тему «Межкультурная коммуникация в профессиональной среде»

VII. Итог урока