Методическая разработка урока по литературе

Тема: "Основные направления русской литературы началаХХ в.»

Цель: Познакомить обучающихся с общей характеристикой и основными направлениями русской литературы XX в.с точки зрения истории, литературы

Задачи:

Предметные:

Определить многообразии жанров, направлений в литературе XX в.;

Показать значение русской литературы этого периода в развитии русского и мирового литературного процесса;

Метапредметные:

Обучить сопоставлять и обобщать факты, логически и аргументировано мыслить и

высказываться, вырабатывать внимание к художественному слову.

2. Развивать коммуникативные, исследовательские компетенции, диалогичность мышления, творческое саморазвитие, возможность реализовать себя в разных видах деятельности, рефлексии.

Личностные:

1.Воспитать чувство сопричастности и сопереживания к истории России, любовь к её культуре.

2. Способствовать формированию личности, способной ориентироваться в социокультурном пространстве, готовности к самостоятельному духовному освоению художественных ценностей.

Сегодня на уроке мы:

· Порассуждаем о ходе мировой истории в начале XX века.

· Вспомним основные исторические события этого периода.

· Разберёмся, как повлияли исторические процессы на развитие искусства и литературы.

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

Это строки из стихотворения «Век», написанного Осипом Эмильевичем Мандельштамом в 1922 году. Удивительно, как точно всего в одном четверостишии поэт смог выразить дух времени. Жестокость, жертвы, кровь, распавшуюся связь времён.

Начало XX века и в русской, и в мировой истории время бурное и страшное. Это время можно без преувеличения назвать эпохой глобальных катастроф. Практически все страны переживали жестокий экономический и социальный кризис. Голод, безработица, нищета и социальное расслоение вызывали народные бунты в Соединённых Штатах Америки, России и Европе. Ведущие мировые державы развязали Первую мировую войну, которая только усугубила все их проблемы.

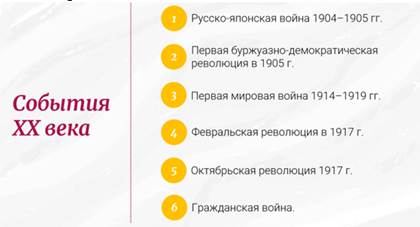

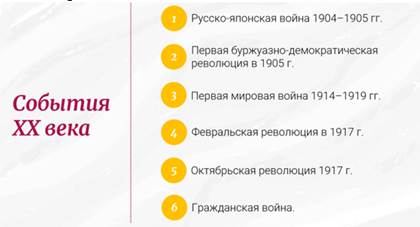

Русское общество на рубеже и в начале XX века бурлило. Проигранная в 1905 году русско-японская война довела социальное напряжение до высшей точки. Стачки, жестокое подавление бунтов, волна террора. Первая буржуазно-демократическая революция 1905 года, которую спровоцировали события Кровавого воскресенья. Первая мировая война. Две революции в 1917 году – февральская и октябрьская. Последовавшая за ними Гражданская война.

Падение старой империи и возникновение новой. Как следствие, полное переустройство общества, которое затронуло жизнь каждого человека.

Кризисы социальные отозвались духовным кризисом. Чувство растерянности, непонимания происходящего, непонимания дальнейшего пути, беспомощность и поиск духовной опоры – вот характерные настроения начала двадцатого века.

Вместе с тем научно-технический прогресс и стремительные перемены в общественной и политической жизни вызвали настоящий культурный взрыв. И борьбу, которая по своей остроте не уступала политической.

Конец XIX века и первые десятилетия века XX называют серебряным веком русской литературы.

Основным направлением литературы рубежа веков считался символизм. Символисты были наследниками романтических традиций. Например, в творчестве поэтов-символистов точно так же прослеживается тяга к мистицизму, поиски тайных смыслов бытия, стремление к недосказанности, интерес к мифологии, средневековой истории и литературе.

Основным понятием символизма, разумеется, был символ во всей его многозначности и глубине. За ним скрывались сразу несколько пластов значений и ассоциативных связей. Символисты считали искусство способом интуитивного постижения тайн мироздания. Также в среде символизма были популярны идеи декаданса и теория чистого искусства.

Надо сказать, что довольно скоро символизм разделился на две ветви: старший символизм и младосимволизм. К старшим символистам относятся Валерий Брюсов, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт. К младосимволистам причисляют Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Александра Блока.

Младосимволистов не устраивал излишний мистицизм, нарочитая туманность смысла стихотворений и поклонение идеям декаданса. Младосимволисты сделали символ конкретнее и чётче, а язык более традиционным и понятным.

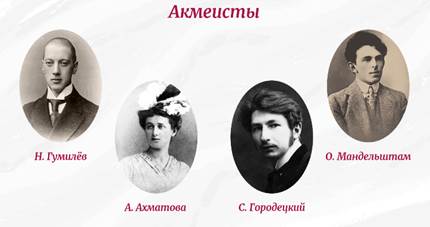

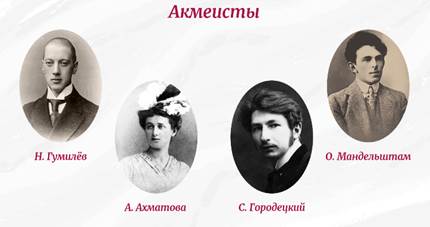

Но к 1910 году символизм себя изжил в качестве главного течения поэзии. На смену символизму пришёл акмеизм со стремлением к художественному освоению земного мира и отказом от попыток познать непознаваемое. Акмеисты боролись за возвращение слову его изначального смысла, без символических наслоений. Основателем этого движения стал поэт Николай Гумилёв. Принципов акмеизма придерживались Анна Ахматова, Сергей Городецкий и Осип Мандельштам.

Ещё одними оппонентами символистов стали имажинисты. Которые во главу всего поставили не символ, а художественный образ, метафору. Их стихи могли быть просто набором ярких образов, которые можно читать в любом направлении, хоть с конца. К имажинизму относится творчество Вадима Шершеневича, Анатолия Мариенгофа и небольшой период в творчестве Сергея Есенина.

Начало XX века – это время появления авангардного искусства. Авангардизм царил в живописи, архитектуре и даже музыке. Литературным авангардом стал футуризм. В основе авангардного искусства лежит восхищение научно-техническим прогрессом и стремление разрушить старое, классическое искусство, чтобы выстроить новое, которое в полной мере отвечало бы веяниям времени.

Футуристы бунтовали, эпатировали публику, пытались разрушить любые нормы, включая синтаксис, грамматику и лексику родного языка. В рамках футуризма также появилось множество течений. Например, кубофутуризм, эгофутуризм. Литературные общества «Центрифуга» и «Мезонин поэзии» декларировали свои взгляды на футуризм.

С футуризмом связали своё творчество Давид Бурлюк, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Велимир Хлебников.

Обилие литературных группировок, возникновение и исчезновение огромного количества течений и направлений – характерная особенность литературной жизни России XX годов.

Диспуты, выступления, поэтические поединки в литературных кафе – вся эта кипучая литературная жизнь сошла на нет после Великой октябрьской революции 1917 года.

Раскол в обществе отразился и на литературе. От былого многообразия не осталось и следа. После революции 1917 года в русской литературе возникают три ветви. Это эмигрантская литература, так называемая «потаённая литература» и советская литература.

Первую ветвь, эмигрантскую литературу, называют ещё литературой русского зарубежья. Многие писатели и поэты категорически не приняли революцию и уехали из страны. Эмигрантами были Иван Бунин, Надежда Тэффи, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Игорь Северянин, Константин Бальмонт, Владимир Набоков и многие другие.

Даже вдали от родины они оставались русскими людьми. Эмигранты надеялись, что советский режим падёт и они смогут вернуться домой. За рубежом эмигранты сформировали свою среду, похожую на Россию в миниатюре. Они открывали русские школы и церкви. Литераторы продолжали писать на русском языке, выпускать русские газеты и журналы.

Надо сказать, что настроения в эмигрантской среде были подавленными. Да, у людей искусства была творческая свобода. Но у них не было Родины. И они уже не могли печататься такими же огромными тиражами, как в России. Поэтому испытывали крайнюю нужду.

У тех писателей, кто не принял новую власть и не решился покинуть Родину, были свои трудности. Их идеи и творчество не отвечали запросам новой власти, а зачастую и критиковали её. Поэтому писать приходилось «в стол», без надежды на то, что произведения опубликуют.

Интересно, что сам термин «потаённая литература» родом из XIX века. И связан он с книгой, которая вышла в Лондоне в 1861 году. Книга эта называлась «Русская потаённая литература XIX столетия». В ней публиковали политические эпиграммы, поэмы и памфлеты, запрещённые царской цензурой. Среди авторов были Пушкин, Лермонтов, Дельвиг, Рылеев и другие поэты.

А предисловие к этому сборнику написал Николай Огарёв.

«Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаённой, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постоянно напоминая о своём присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений.»

«Потаённой литературой» можно назвать многие произведения Михаила Афанасьевича Булгакова. В том числе знаменитый роман «Мастер и Маргарита», который впервые увидел свет только в журнальной публикации уже в конце шестидесятых годов. К «потаённой литературе» принадлежат роман «Мы» Евгения Замятина, романы Андрея Платонова «Котлован» и «Чевенгур», позднее творчество Сергея Есенина, многие произведения Анны Ахматовой и Бориса Пастернака,

Свершилась революция. К власти пришли другие силы. Но литература всё так же делилась на угодную и неугодную правящему режиму. Царскую цензуру сменила советская. А «историческое движение русской мысли и русских стремлений» в XX веке, мы оцениваем как и в XIX – по совокупности всех литературных течений.

Своеобразной точкой отсчёта для советской литературы стало образование РАПП – Российской Ассоциации Пролетарских писателей стало в январе 1925 года. Рапповцы декларировали классовый подход к искусству. Они верили, что нужно создать новое искусство – для народа. Пролетарское искусство, которое призвано помогать строить новое общество и дорогу к светлому будущему. Во главе пролетарской литературы стояли Александр Фадеев, Дмитрий Фурманов, Юрий Лебединский.

Некоторые писатели не только не разделяли эти идеи полностью, но и спорили с ними. Таких писателей советские критики называли попутчиками. Среди них были Максим Горький, Михаил Пришвин, Владимир Маяковский и другие.

Ведущим направлением новой литературы стал соцреализм. Соцреализм, с одной стороны, наследовал традиции критического реализма. Но были у него и свои яркие особенности. Например, чёткое разграничение персонажей на положительных и отрицательных в зависимости от их идеологической и классовой принадлежности. Мотив борьбы за построение светлого социалистического будущего. Идея о том, что человек должен жертвовать всем во имя этого будущего.

Кроме того, герой литературы начала XX века – это герой, невольно захваченный вихрем исторических событий. В реализме XIX века мы видим героев, живущих частной жизнью, например, Печорин, Онегин, Обломов, Базаров и так далее. Герои начала XX века так или иначе оказываются в гуще исторических событий.

В 20-е годы XX века детская литература переживала настоящий взлёт. Стихи Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто читают и современным детям. Как и рассказы Бориса Житкова, Аркадия Гайдара, Виталия Бианки и многих других авторов того времени.

Возник интерес к фантастике и историческому роману. Произведения Алексея Толстого, Александра Беляева, Александра Грина, Юрия Тынянова оказались на пике популярности.

Мы видим, что 20-е годы XX века не зря называют культурным взрывом. Но в 30-е годы литературная жизнь изменилась. Искусство превратилось в инструмент политического влияния. Литература теперь была обязана нести в массы идеи социализма. И многие писатели оказались идеологически вредными или идеологически бесполезными. На них начались гонения.

Но начало XX века, несмотря на все исторические потрясения, а может быть, именно благодаря им, стало действительно потрясающим временем для литературы. И все общественные кризисы привели к её подъёму, а не упадку.

Об этом можно судить по словам Ивана Алексеевича Бунина. В 1913 году он отмечал: «Упадка за последнее десятилетие, на мой взгляд, не произошло. Из видных писателей, как зарубежных, так и “советских”, ни один, кажется, не утратил своего таланта, напротив, почти все окрепли, выросли. А, кроме того, здесь, за рубежом, появилось и несколько новых талантов, бесспорных по своим художественным качествам и весьма интересных в смысле влияния на них современности».

Расцвет литературы в начале XX века писатель Генри Джеймс объяснил так. Он сказал:

«Нужно очень много истории, чтобы получилось немного литературы».