ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«БАРАБИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрена на заседании

ЦМК ОГСЭД

Протокол № ___________

от ____________ 2018 г.

Председатель ЦМК

Хританкова Н. Ю.

(Ф. И. О.)

______________________

(подпись)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Специальность 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

Дисциплина: «Физика»

Раздел 3 Электродинамика. Колебания и волны. Оптика

Тема 3.18 Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны.

Разработчик – преподаватель Вашурина Т. В.

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Методический лист | 3 |

| Примерная хронокарта занятия | 5 |

| Исходный материал | 9 |

| Приложение №1 Контроль знаний по предыдущей теме | 15 |

| Приложение №2 Задания для закрепления и систематизации новых знаний | 21 |

| Приложение №3 Задания для предварительного контроля знаний | 22 |

| Приложение №4 Контролирующий материал | 22 |

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 23 |

| Список использованных источников | 24 |

Выписка из рабочей программы дисциплины «Физика»

для специальности 34.02.01 Сестринское дело (с базовой подготовкой)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |

| Тема 3.18 Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. | Содержание учебного материала | 2

|

| Распространение механических волн. Продольные и поперечные волны. Условия распространения волн в упругих средах. |

| Лабораторная работа | - |

| Практическое занятие | - |

| Контрольная работа | - |

| Самостоятельная работа обучающихся: - Работа с электронным приложением к учебнику «Физика 10»; - работа с учебником [2, с. 124-135]; - работа с конспектом лекции. | 1 |

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Тип занятия: комбинированный урок.

Вид занятия: беседа, объяснение с демонстрацией наглядных пособий, решение задач.

Продолжительность: 90 минут.

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

Учебные цели: сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятия механическая волна, длина волны, скорость волны, звуковые волны; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой. Способствовать формированию умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения упражнений (ОК 2).

Развивающие цели: развивать интерес к будущей профессии, понимание сущности и социальной значимости (ОК 1), способствовать формированию умения решать физические задачи.

Воспитательные цели: способствовать развитию коммуникативных способностей; создавать условия для развития скорости восприятия и переработки информации, культуры речи; формировать умение работать в коллективе и команде (ОК 6).

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с использованием информационных технологий, репродуктивный.

Место проведения: аудитория колледжа.

МОТИВАЦИЯ

Тема 3.18 «Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны» входит в программу по учебной дисциплине «Физика» и имеет большое значение, т.к. знания, полученные при изучении данной темы необходимы для изучения многих тем как в рамках программы по физике, так и при изучении смежных дисциплин (химия, биология, математика).

Становление научной медицины было бы невозможно без достижений в области естествознания и техники, методов объективного исследования больного и способов лечения.

В процессе развития медицина дифференцировалась на ряд самостоятельных отраслей. В терапии, хирургии и др. областях медицины широко используются достижения физической науки и техники. Физика помогает диагностике заболеваний.

На данное занятие отводится 2 учебных часа. Во время комбинированного занятия проводится актуализация знаний в форме устного опроса, с целью проверки остаточных знаний, которые необходимых при изучении нового материала; непосредственное изучение нового материала; первичного закрепление нового материала с помощью решения задач по данной теме. Контроль уровня усвоения нового материала проводится в форме тестирования студентов. Каждому образованному человеку необходимо непрерывно пополнять свои знания в области физики, развивать интерес к будущей профессии, понимать сущность и социальную значимость (ОК 1), научиться организовывать свою деятельность, уметь выбирать методы и способы выполнения задач и в дальнейшем оценивать их качество (ОК2), а также необходимо для будущего медицинского работника научится работать в коллективе и команде (ОК6).

ПРИМЕРНАЯ ХРОНОКАРТА КОМБИНИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ

| п/№ | Наименование этапа | Время | Цель этапа | Деятельность | Оснащение |

| преподавателя | студентов |

| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |

-

| Организационный этап | 2 | Организация начала занятия, формирование способности организовывать собственную деятельность (ОК 2). | Приветствие. Проверка готовности аудитории. Отмечает отсутствующих студентов в журнале. | Староста называет отсутствующих студентов. Студенты приводят в соответствие внешний вид, готовят рабочие места. | Журнал, тетради для конспектов.

|

-

| Контроль знаний по предыдущей теме | 15 | Оценка уровня сформированности знаний по предыдущей теме. Развитие грамотной речи обучающихся, самоконтроль своих знаний.

| Инструктирует и проводит контроль знаний.

| Повторяют домашнее задание, отвечают устно. | Вопросы для устного опроса. Приложение 1.

|

-

| Мотивационный этап и целеполагание | 3 | Развитие интереса к будущей профессии, понимания сущности и социальной значимости (ОК 1), установка приоритетов при изучении темы.

| Объясняет студентам важность изучения данной темы, озвучивает цели занятия. | Слушают, задают вопросы, записывают новую тему в тетради. | Методическая разработка комбинированного занятия, мультимедийная презентация. |

-

| Изложение исходной информации | 20 | Формирование знаний, понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии (ОК 1), Формирование представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений через изучение понятия механическая волна, длина волны, скорость волны, звуковые волны; способствовать формированию умения владеть основополагающими физическими понятиями, уверенно пользоваться физической терминологией и символикой.

| Излагает новый материал, демонстрирует презентацию. | Слушают, читают материал на слайдах, записывают. | Методическая разработка (исходный материал), мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация. |

-

| Выполнение заданий для закрепления знаний | 15 | Закрепление, систематизация, обобщение новых знаний. Отработать навык решения задач. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов решения задач, оценка их выполнения (ОК2). | Инструктирует и контролирует выполнение заданий, обсуждает правильность ответов, отвечает на вопросы студентов. | Выполняют задания, слушают правильные ответы после выполнения, вносят коррективы, задают вопросы. | Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 22 средний уровень №1-5.

|

-

| Предварительный контроль новых знаний | 10

| Оценка эффективности занятия и выявление недостатков в новых знаниях. | Инструктирует и проводит контроль. | Устно отвечают на вопросы. | Вопросы для предварительного контроля знаний. Приложение 3. |

-

| С. р. Итоговый контроль. Взаимопроверка | 20 | Закрепление материала, формирование умения делать выводы, обобщать.

Формирование умения работать в команде (ОК6). Контроль усвоения знаний и умений учащихся. | Контролирует ход работы.

Контролирует взаимопроверку, поясняет критерии оценки. | Работают в малых группах, решают задачи по образцу (письменно).

Предоставляют выполненное задание, сопоставляют ответы с эталонами, выставляют оценки.

| Контролирующий материал. Приложение 4.

Слайд презентации с эталонами ответов и критериями отметки. |

-

| Подведение итогов занятия | 3 | Развитие эмоциональной устойчивости, дисциплинированности, объективности оценки своих действий, умения работать в коллективе и команде (ОК6). | Оценивает работу группы в целом. Объявляет оценки, мотивирует студентов, выделяет наиболее подготовленных.

| Слушают, участвуют в обсуждении, задают вопросы. | Журнал группы.

|

-

| Задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов | 2 | Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

| Дает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, инструктирует о правильности выполнения, критериях оценивания. | Записывают задание. | Слайд презентации с домашним заданием. |

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

План изложения учебного материала по теме «Механические волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны»

Механические волны.

Механизм образования волны

Виды волн.

Длина волны, скорость распространения волны и соотношение между ними.

Звуковые волны и их свойства.

Скорость звука в различных средах.

Звук в газах.

Звук в жидкостях.

Звук в твердых телах.

1. Механические волны.

Еще одним видом движения являются волны. Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают передаваться от одной точки к другой с конечной скоростью. Процесс распространения колебаний в среде называется волной.

Примеры: волнение хлебной нивы, волны по поверхности воды, волны в резиновом жгуте, сейсмические волны.

Отличительной особенностью этого движения, делающей его уникальным, является то, что в волне распространяются не сами частицы вещества, а изменения в их состоянии (возмущения), т.е. переносит энергию с конечной скоростью.

2. Механизм образования волны:

Первая точка получает толчок вверх и начинает колебания, а за счет упругих связей между частицами среды и за счет инертных свойств среды, в колебательное движение вовлекаются все новые и новые частицы среды. На чертеже справа показано, как распространяется поперечная волна. Количество частиц среды (на рисунке – кружочков) остается постоянным. Каждый из них лишь смещается вверх-вниз, то есть совершает колебания около "своего" положения равновесия. Тем не менее, волна переносит энергию из левой части среды в правую. Ведь распространение колебаний на участки среды, прежде находившиеся в покое, и означает распространение (передачу) энергии. Среда называется упругой, если между ее частицами существуют взаимодействия, препятствующие какой-либо деформации этой среды. Упругая вона – процесс распространения колебаний в упругой среде (твердое тело, жидкость, газ).

3. Виды волн:

| Поперечные волны | Продольные волны |

|

На верхнем чертеже вы видите поперечную волну, а на нижнем – продольную. Обе они бегут вправо. Однако частицы среды на верхнем чертеже колеблются вверх-вниз, а на нижнем – влево-вправо. Другими словами, колебания частиц поперечной волны происходят перпендикулярно (поперек) направлению распространения волны, а колебания частиц продольной волны – вдоль этого направления. |

|

Распространение поперечного волнового импульса по натянутому резиновому жгуту. Если при распространении волны частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, такая волна называется поперечной. Поперечные волны могут существовать лишь в твердых телах. Это объясняется тем, что для распространения такой волны необходимо "жесткое" расположение частиц среды, чтобы между ними могли возникать силы упругости. Например: в струне, жгуте, земной коре. Особенности: чередование гребней и впадин. |

Распространение продольного волнового импульса по упругому стержню. Если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, такая волна называется продольной. Продольные волны – это периодические сгущения и разрежения среды. Поэтому такие волны могут существовать в любых телах – твердых, жидких, газообразных. Например: в пружине, рельсах, звуковые волны во всех упругих средах. Особенности: чередование участков сгущения и разрежения. |

Как в поперечных, так и в продольных волнах не происходит переноса вещества в направлении распространения волны. В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой.

4. Длина волны. Скорость волны.

Каждая волна распространяется с некоторой скоростью. Под скоростью волны понимают скорость распространения возмущения. Скорость волны определяется свойствами среды, в которой эта волна распространяется.

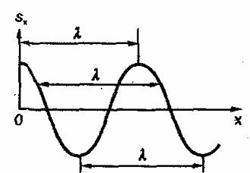

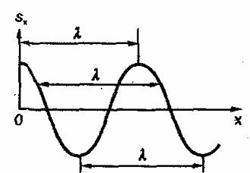

Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебания в ее источнике. Она равна расстоянию между соседними гребнями или впадинами в поперечной волне и между соседними сгущениями или разряжениями в продольной волне.

Длина волны:  , где - длина волны []=м, v – скорость волны [v]=м/c, Т – период [Т]=с.

, где - длина волны []=м, v – скорость волны [v]=м/c, Т – период [Т]=с.

, где – частота волны []=1/с=Гц.

, где – частота волны []=1/с=Гц.

Скорость волны:

Скорость упругой волны тем больше, чем плотнее среда и чем выше температура.

5. Звуковые волны: это механические продольные волны определенного диапазона.

Источники звука: колеблющиеся тела (камертон, голосовые связки, струны).

Приемники звука: микрофон, ухо, телефон.

Звук, который слышит человек: акустический диапазон частотой от 16 Гц до 20000 Гц.

Если частота звука меньше 16 Гц, то его называют инфразвуком, если частота звука больше 20000 Гц, то его называют ультразвуком.

Скорость звука в различных средах.

Для распространения звука необходима упругая среда. В вакууме звуковые волны распространяться не могут, так как там нечему колебаться В этом можно убедиться на простом опыте. Если поместить под стеклянный колокол электрический звонок, то по мере выкачивания из-под колокола воздуха мы обнаружим, что звук от звонка будет становиться все слабее и слабее, пока не прекратится совсем.

Звук в газах.

Известно, что во время грозы мы сначала видим вспышку молнии и лишь через некоторое время слышим раскаты грома. Это запаздывание возникает из-за того, что скорость звука в воздухе значительно меньше скорости света, идущего от молнии.

Скорость звука в воздухе впервые была измерена в 1636 г. французским ученым М. Мерсенном. При температуре 20 °С она равна 343 м/с, т. е. 1235 км/ч. Заметим, что именно до такого значения уменьшается на расстоянии 800 м скорость пули, вылетевшей из пулемета Калашникова (ПК). Начальная скорость пули 825 м/с, что значительно превышает скорость звука в воздухе. Поэтому человек, услышавший звук выстрела или свист пули, может не беспокоиться: эта пуля его уже миновала. Пуля обгоняет звук выстрела и достигает своей жертвы до того, как приходит этот звук.

Скорость звука зависит от температуры среды: с увеличением температуры воздуха она возрастает, а с уменьшением — убывает. При 0 °С скорость звука в воздухе составляет 331 м/с.

В разных газах звук распространяется с разной скоростью. Чем больше масса молекул газа, тем меньше скорость звука в нем. Так, при температуре 0 °С скорость звука в водороде 1284 м/с, в гелии — 965 м/с, а в кислороде — 316 м/с.

Звук в жидкостях.

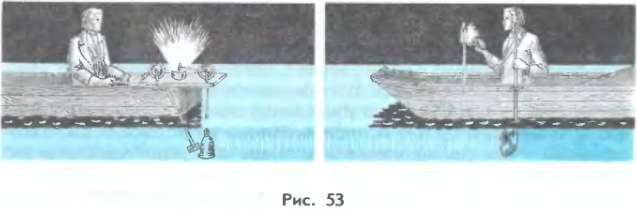

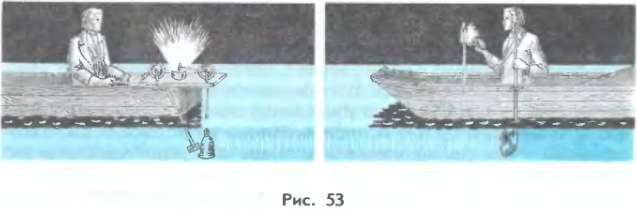

Скорость звука в жидкостях, как правило, больше скорости звука в газах. Скорость звука в воде впервые была измерена в 1826 г. Ж. Колладоном и Я. Штурмом. Свои опыты они проводили на Женевском озере в Швейцарии (рис. 53). На одной лодке поджигали порох и одновременно ударяли в колокол, опущенный в воду. Звук этого колокола с помощью специального рупора, также опущенного в воду, улавливался на другой лодке, которая находилась на расстоянии 14 км от первой. По интервалу времени между вспышкой света и приходом звукового сигнала определили скорость звука в воде. При температуре 8 °С она оказалась равной примерно 1440 м/с.

На границе между двумя разными средами часть звуковой волны отражается, а часть проходит дальше. При переходе звука из воздуха в воду 99,9 % звуковой энергии отражается назад, однако давление в прошедшей в воду звуковой волне оказывается почти в 2 раза больше. Слуховой аппарат рыб реагирует именно на это. Поэтому, например, крики и шумы над поверхностью воды являются верным способом распугать морских обитателей. Человека же, оказавшегося под водой, эти крики не оглушат: при погружении в воду в его ушах останутся воздушные «пробки», которые и спасут его от звуковой перегрузки.

При переходе звука из воды в воздух снова отражается 99,9 % энергии. Но если при переходе из воздуха в воду звуковое давление увеличивалось, то теперь оно, наоборот, резко уменьшается. Именно по этой причине, например, не доходит до человека в воздухе звук, возникающий под водой при ударе одним камнем о другой.

Такое поведение звука на границе между водой и воздухом дало основание нашим предкам считать подводный мир «миром молчания». Отсюда же и выражение: «Нем как рыба». Однако еще Леонардо да Винчи предлагал слушать подводные звуки, приложив ухо к веслу, опущенному в воду. Воспользовавшись таким способом, можно убедиться, что рыбы на самом деле довольно болтливы.

Звук в твердых телах.

Скорость звука в твердых телах больше, чем в жидкостях и газах. Если вы приложите ухо к рельсу, то после удара по другому концу рельса вы услышите два звука. Один из них достигнет вашего уха по рельсу, другой — по воздуху.

Хорошей проводимостью звука обладает земля. Поэтому в старые времена при осаде в крепостных стенах помещали «слухачей», которые по звуку, передаваемому землей, могли определить, ведет ли враг подкоп к стенам или нет Прикладывая ухо к земле, также следили за приближением вражеской конницы.

Твердые тела хорошо проводят звук. Благодаря этому люди, потерявшие слух, иной раз способны танцевать под музыку, которая доходит до их слуховых нервов не через воздух и наружное ухо, а через пол и кости.

Скорость звука в воздухе - 330 м/с. В жидкостях звук распространяется быстрее. В твердых телах – еще быстрее. В стальном рельсе, например, звук распространяется со скоростью - 5000 м/с.

Скорость распространения звуковых волн в разных средах неодинакова. Медленнее всего звук распространяется в газах. Именно поэтому гром сильно запаздывает после вспышки молнии. Если гроза от нас далеко, то раскат грома можно услышать даже спустя 10-20 секунд.

Высота тона зависит от частоты: чем больше частота, тем выше тон.

Громкость звука зависит от интенсивности звука, т.е. определяется амплитудой колебаний в звуковой волне. Наибольшей чувствительностью органы слуха обладают к звукам с частотами от 700 до 6000 Гц.

Эхо – звук, отраженный от преград (лес, горы, стены массивных сооружений).

Способ определения местоположения тел по отраженному от их поверхности ультразвукового сигнала называют эхолокацией.

Применение: для нахождения подводных лодок, косяков рыб, истинных размеров айсбергов.

В природе: летучие мыши ориентируются в пространстве с помощью эхолокации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ПРЕДЫДУЩЕЙ ТЕМЕ (устно)

«Трансформатор. Передача и распределение электрической энергии»

Из истории открытия трансформатора. Биография П.Н. Яблочкова.

Устройство трансформатора.

Принцип действия трансформатора.

Работа трансформатора на холостом ходу.

Работа трансформатора с нагрузкой.

Использование трансформаторов.

Эталоны ответов:

1. Из истории открытия трансформатора. Биография П.Н. Яблочкова.

Уже второй век человечество использует электрический ток в промышленных масштабах. И все эти годы используется в основном переменный ток. В странах Европы и Америки наибольшее распространение получил ток, меняющий свое направление 100-120 раз в секунду. В России частота переменного тока 50 Гц.

Логично предположить, что переменный ток, имеет какие то преимущества перед постоянным. Разные потребители электрического тока рассчитаны на разные напряжения. Так, большинство электробытовых приборов рассчитано на напряжение 27 и 220 В., промышленные электродвигатели на 200, 360 и 600 в.

Электрический ток никогда не получил бы такого широкого применения, если бы его нельзя было преобразовывать почти без потерь энергии.

ЭДС мощных генераторов электростанций довольно велика. При передаче электроэнергии используется напряжение в сотни киловатт. Между тем на практике чаще всего нужно не слишком высокое напряжение. Преобразование переменного тока, при котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз практически без потери мощности ( при неизменной частоте тока), осуществляется с помощью трансформаторов.

Трансформатор преобразует переменный ток так:  , P и v не изменяются. Первый трансформатор был изобретен в 1878 году русским ученым П.Н. Яблочковым и усовершенствован в 1882 году другим русским ученым И.Ф. Усагиным.

, P и v не изменяются. Первый трансформатор был изобретен в 1878 году русским ученым П.Н. Яблочковым и усовершенствован в 1882 году другим русским ученым И.Ф. Усагиным.

Биография П.Н. Яблочкова.

Павел Николаевич Яблочков родился в 1847 году в семье мелкопоместного дворянина. Электротехник, изобретатель и предприниматель. Получил образование военного инженера, окончив в 1866 году Николаевское инженерное училище. Стал сапером, но вскоре вышел в отставку. Отставной поручик увлекался электротехникой. Изучать эту область техники можно было в Офицерских гальванических классах в Петербурге. Яблочков, вновь одевает военную форму и работает над проблемами, связанными с применением электричества в военном и гражданском деле. Он окончательно вышел в отставку и в 1873 году был назначен начальником телеграфной службы Московско-Курской железной дороги. Он организовал мастерскую, где проводил работы по электротехнике, которые легли в основу его изобретений в области электрического освещения, электрических машин, гальванических элементов и аккумуляторов.

К 1875 году относится одно из главных изобретений П.Н.Яблочкова – электрическая свеча, первая модель дуговой лампы. Идея создать электрическое освещение увлекла Яблочкова настолько, что он бросает работу и на свои скромные сбережения открывает в Москве лабораторию, где проводит работы по электротехнике. В 1878 году в Париже вскоре он пришел еще к одному гениальному решению: стал питать ''русский свет'' переменным током так, как это происходит и сегодня, изобрел трансформатор. В 1879 году Яблочков организовал ''Товарищество электрического освещения'' и электромеханический завод. В последние годы жизни Яблочков работал над созданием генераторов электрического тока, гальванических элементов. Был одним из инициаторов создания журнала ''Электричество''.

В историю отечественной науки П. Н. Яблочков вошел, как автор ''свечи Яблочкова'', ''русского света'', ''северного света'', изобретатель трансформатора. Умер П. Н. Яблочков в 1894 году.

2. Устройство трансформатора.

Трансформатор состоит: из замкнутого сердечника, изготовленного из специальной листовой трансформаторной стали. На нем располагаются две катушки с различным числом витков из медной проволоки. Одна из обмоток, называется первичной, она подключается к источнику переменного напряжения. Устройства, потребляющие электроэнергию, подключаются к вторичной обмотке, их может быть несколько.

3. Принцип действия трансформатора.

Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции. При прохождении переменного тока по первичной обмотке в сердечнике возникает переменный магнитный поток, который возбуждает ЭДС индукции в каждой обмотке. Магнитное поле концентрируется внутри сердечника и одинаково во всех его сечениях. Мгновенное значение индукции Ei в любом витке и первичной, и вторичной обмоток одинаково: Е1 = Е2

Потери энергии при работе трансформатора:

Меры, принимаемые для уменьшения потерь:

обмотка низкого напряжения делается большого сечения так, как по ней протекает ток большой силы;

сердечник делают замкнутым, чтобы уменьшить рассеяние магнитного потока;

сердечник делают пластинчатым, чтобы уменьшить вихревые токи.

Благодаря этим мерам КПД современных трансформаторов достигает 95-99%.

Это означает, что практически вся энергия тока, проходящего по первичной обмотке трансформатора, превращается в энергию индукционного тока, возникающего во вторичной обмотке. Поскольку каждый виток первичной и вторичной обмоток пронизывает один и тот же магнитный поток, то в них возникают одинаковые ЭДС , равные по закону Фарадея для электромагнитной индукции, то:

е1 = е2 = – Ф'

ЭДС Е1 и Е2 действующие во всей первичной или вторичной обмотках, равны произведению ЭДС в одном витке е1 или е2 на число витков в обмотке N1и N2

Е1 = е1• N1

Е2 = е2• N2

Вывод: ЭДС, действующие в обмотках, прямо пропорциональны числу витков в них.

Сила тока в первичной обмотке трансформатора во столько раз больше силы тока во вторичной обмотке, во сколько раз напряжение в ней больше напряжения в первичной обмотке:

Если пренебречь падением напряжения на сопротивлениях обмоток, когда сопротивления малы, то можно записать отношение и для напряжений на обмотках трансформатора

4. Работа трансформатора на холостом ходу.

Если первичную обмотку подключить к источнику переменного напряжения, а вторичную оставить разомкнутой, (этот режим трансформатора называют холостым ходом), то тока в ней не будет, а в первичной обмотке появится слабый ток, создающий в сердечнике переменный магнитный поток. Этот поток наводит в каждом витке обмоток одинаковую ЭДС, поэтому ЭДС индукции в каждой обмотке будет прямо пропорциональна числу витков в этой обмотке.

Е ~ N

При разомкнутой вторичной обмотке напряжение на ее зажимах U2 будет равно наводимой в ней ЭДС Е2.

U2  Е2

Е2

В первичной обмотке ЭДС Е1 по числовому значению мало отличается от подводимого к этой обмотке напряжения U1, практически их можно считать равными.

U1  Е1

Е1

Величина, показывающая, во сколько раз данный трансформатор изменяет напряжение переменного тока, называется коэффициентом трансформации.

При подаче на первичную обмотку трансформатора какого-либо напряжения U1 на вторичной обмотке мы получаем на выходе U2. Оно будет больше первичного, если обмотка содержит больше витков, чем первичная.

Итак, если N2 N1, то U2 U1, коэффициент трансформации k и трансформатор называется повышающим.

Если N2 1 и U2 1, то k 1 и трансформатор называется понижающим.

Эти формулы справедливы, если ни первичная, ни вторичная обмотки не содержат активного сопротивления R. Первичная обмотка, как правило, не содержит такого сопротивления, а вторая обмотка может его содержать. Если она все же не содержит сопротивления или им можно пренебречь, то напряжение на выходе такой обмотки равно напряжению U2.

Когда вторичная обмотка трансформатора не имеет сопротивления R2 = 0, то кпд = 100%

Апол = А затр, тогда U1 I1 t = U2 I2 t и U1 I1 = U2 I2 , то Р1 = Р2

и

и

следует, что

5. Работа трансформатора с нагрузкой.

Если во вторичную цепь трансформатора включить нагрузку, то во вторичной обмотке возникает ток. Этот ток создает магнитный поток, который согласно правилу Ленца, должен уменьшить изменение магнитного потока в сердечнике, что в свою очередь, приведет к уменьшению ЭДС индукции в первичной обмотке, поэтому ток в первичной обмотке должен возрасти, восстанавливая начальное изменение магнитного потока. При этом увеличивается мощность, потребляемая трансформатором от сети. (Рис.5).

Если же вторичная обмотка трансформатора имеет сопротивление вторичной обмотки R2 (говорится о длине проводников из которых изготовлена обмотка, или о материале проводника, или о сечении и диаметре проводов обмотки), то на выходе вторичной обмотки напряжение U2' будет меньше расчетного напряжения U2 на величину падения напряжения  U = I2 • R2 на этом сопротивлении из-за потерь энергии тока на джоулево тепло. На выход (на нагрузку) Rн ''пойдет'' меньшее напряжение:

U = I2 • R2 на этом сопротивлении из-за потерь энергии тока на джоулево тепло. На выход (на нагрузку) Rн ''пойдет'' меньшее напряжение:

U2' = U2 –  U = U2 – I2 • R2

U = U2 – I2 • R2

Потери напряжения  U находят по закону Ома для участка цепи:

U находят по закону Ома для участка цепи:  U = I2 • R2, откуда

U = I2 • R2, откуда

(отмечаем, что такой же ток течет и в нагрузке Rн, так как R2 и Rн соединены последовательно).

Напряжение на нагрузке по закону Ома для участка цепи сопротивлением  , тогда

, тогда

Учитывая, что

можем всегда найти нужную величину напряжения или силы тока, количество витков в катушках.

можем всегда найти нужную величину напряжения или силы тока, количество витков в катушках.

, где Ап = U2'• I2 • t ; Аз = U1 • I1 • t , то

, где Ап = U2'• I2 • t ; Аз = U1 • I1 • t , то

6.Использование трансформаторов.

Трансформаторы используются в технике и могут быть устроены очень сложно, однако незыблемым остается принцип их действия: '' изменяющееся магнитное поле, созданное переменным током в первичной обмотке, пронизывая витки вторичной обмотки, индуцирует в ней переменный ток той же частоты, но другого напряжения''. В современных мощных трансформаторах суммарные потери энергии не превышают 2–3%.

на заводах и фабриках при подаче напряжения к двигателям станков 380–660 В.

при передаче электроэнергии по проводам от 100 до 1000В;

для электросварки и электроплавки;

в радиотехнике; и др.

Критерии оценки:

Оценка «5» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ и ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «4» - на поставленный вопрос студент дал полный развернутый ответ, но не ответил на дополнительный вопрос;

Оценка «3» - на поставленный вопрос студент дал неполный ответ и не смог ответить на дополнительный вопрос;

Оценка «2» - не ответил на поставленный вопрос.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ НОВЫХ ЗНАНИЙ (письменно, не оценивается)

Физика 11 Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы А. Кирик стр. 22 средний уровень №1-5.

Эталоны ответов к заданиям для закрепления и систематизации

| Уровень /№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Средний уровень | 1,7 м | 1,8 м | 1450 м/с | 0,3 Гц | 8 м, 4 с |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

(Устно, не оценивается. Эталоны ответов к вопросам для предварительного контроля знаний содержатся в исходном материале)

Что называют механической волной?

Объясните механизм образования волны.

Виды волн.

Длина волны.

Скорость распространения волны и соотношение между ними.

Звуковые волны и их свойства.

Скорость звука в различных средах.

Звук в газах.

Звук в жидкостях.

Звук в твердых телах.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ (письменно)

Тест

1. Как называются волны, в которых колебания частиц происходят в перпендикулярной плоскости к направлению распространения волн?

А) поперечные

Б) продольные

В) собственные

Г) когерентные

2. Как называются волны, колебания в которых осуществляются с одинаковой частотой и разницей фаз?

А) поперечные

Б) продольные

В) когерентные

3. Как называется перемещение волны за один период колебаний?

A) смещение

Б) амплитуда

В) длина волны

Г) частота

4. Скорость звука в вакууме равна:

А) 340м/с

Б) 300 000км/с

B) 340 км/ч

Г) 300 000м/с

Д) 0 м/с

5. Какой буквой помечают длину волны?

А) L

Б) l

В) с

Г) λ

Д) s

Эталоны ответов к заданиям контролирующего материала:

| Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ответы | А | В | В | Д | Г |

Критерии оценки:

за 3 правильных ответа – «3» балла;

за 4 правильных ответа – «4» балла;

за 5 правильных ответов – «5» баллов.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Цель: Определить объем информации для самостоятельной работы студента, обратить внимание на значимые моменты.

Время для выполнения задания: 45 минут.

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Соцкий, Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с приложением на электронном носителе). Базовый и профильный уровни - М.: Просвещение, 2011 г., с. 124-135, параграфы 42 - 47 прочитать, конспект выучить.

Критерии оценки:

студент выучил конспект – «3» балла;

студент прочитал параграфы и выучил конспект, не ответил на дополнительный вопрос по теме – «4» балла;

студент выучил конспект, владеет информацией из учебника, ответил на дополнительный вопрос по теме – «5» баллов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Тест по теме «Колебания и волны» [Электронный ресурс]/ Тest-otvet // Режим доступа https://test-otvet.com.ua/fizika/552-testy-po-teme-kolebaniya-i-volny-s-otvetami.html

Лекция «Механические колебания Infourok // Режим доступа https://infourok.ru/test-po-fizike-na-temu-mehanicheskie-kolebaniya-klass-471833.html

Механические волны. Длина волны, скорость распространения волны и соотношение между ними. Звуковые волны и их свойства [Электронный ресурс]/Studfiles // Режим доступа https://studfiles.net/preview/3735986/

Урок по физике в 11-м классе по теме: "Трансформатор" [Электронный ресурс]/ открытыйурок // Режим доступа http://открытыйурок.рф/статьи/412080/

Физика. 11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений с приложением на электронном носителе: базовый и профильный уровни: [Текст]/ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий.-20-е изд.-М. :Просвещение, 2011.–399 с.