СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методическая разработка теоретического занятия по теме «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития. Физиологические изменения в организме женщины при беременности»

Методическая разработка теоретического занятия по теме «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития. Физиологические изменения в организме женщины при беременности»

Просмотр содержимого документа

«Методическая разработка теоретического занятия по теме «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития. Физиологические изменения в организме женщины при беременности»»

Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального образования

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

| «СОГЛАСОВАНО» протокол методической цикловой комиссии от ______________20__г №___ Председатель ЦМК __________________________ |

Методическая разработка

теоретического занятия

Тема «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития. Физиологические изменения в организме женщины при беременности»

ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

МДК 01.01. Физиологическое акушерство

Специальность: 31.02.02 Акушерское дело

Курс: 2

Ф.И.О. автора: Полстянко Наталья Николаевна

2017

Пояснительная записка

Методическая разработка предназначена для преподавателей медицинских училищ и колледжей для проведения теоретического (лекции) занятия по теме «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития». «Физиологические изменения в организме женщины при беременности». ПМ 01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

Специальность 32.01.01 « Акушерское дело».

Методической целью теоретического занятия: изучить сущность процессов, происходящих в организме женщины во время менструального цикла на различных уровнях: в органах мишенях, яичниках, гипоталамо-гипофизарной системе и коре головного мозга, Изменения в органах и системах женщины во время беременности

Технологическая карта теоретического занятия

I. Тема «Оплодотворение и развитие плодного яйца. Плод в отдельные месяцы внутриутробного развития». «Физиологические изменения в организме женщины при беременности».

Актуальность темы:

2. Цели:

Учебные цели: Изучение основных этапов эмбриогенеза, периоды эмбрионального развития, формирование плаценты, изменения в организме женщин во время беременности.

Студент должен знать:

- оплодотворение, периоды развития эмбриона и плода.

- образование оболочек, плаценты, пуповины, околоплодных вод. Их строение и основные функции.

- физиологические изменения в организме женщины в связи с беременностью.

- влияние вредных факторов внешней среды, лекарственных веществ, курения, алкоголя в различные сроки беременности.

- изменения в органах и системах женщины во время беременности

4. Воспитательные цели:

Оплодотворением называется процесс слияния зрелых мужской (сперматозоид) и женской (яйцеклетка) половых клеток, в результате чего возникает зигота, несущая генетическую информацию как отца, так и матери.

5. Развивающие цели: повышение мотивации к учёбе, развитие устойчивого интереса к дисциплине, активация познавательной деятельности по овладению программным учебным материалом.

6. Тип занятия: лекция

7. Время проведения: 90 мин

II. Схема интеграционных связей

1. Междисциплинарные связи:

Дисциплина

Анатомия, физиология

Фармакология

Оплодотворение

Гигиена

Латинский язык

Этика и деонтология

2. Внутридисциплинарные связи:

Пм 02

ПМ 01

Пм 03

Оплодотворение

Пм 04

Пм 05

III. Оснащение занятия:

1. Методическое: методическая разработка теоретического занятия, мультимедийная презентация, вопросы для актуализации знаний по теме.

Техническое: ТСО.

IV. Методы и приемы обучения:

| Метод | Основное назначение | Ур. усвоения | Приёмы | Мотивация |

| 1.Объяснительно- иллюстративный

| Организация усвоения информации обучающихся путём сообщения им учебного материала и обеспечения его успешного восприятия. | L I-L II | Словесные: -лекция, дискуссия, Наглядные: - иллюстрации, демонстрация;

| Формирует теоретические знания. Воспитывает нравственность, терпение. Развивает внимание, логическое мышление. |

| 2. Проблемное изложение | Раскрытие в изучаемом учебном материале различных проблем и показ способов их разрешения. | L II | Постановка проблемы, анализ, установление причинно-следственных связей. | Развивает самостоятельность мышления, быстроту реакции, способствует развитию творческих решений. |

| 3. Частично-поисковый | Постепенная подготовка обучаемых к самостоятельной подготовке и решению проблем | L II | Беседа, сравнение, обобщение. | Развивает самостоятельность мышления, творческий подход к делу. |

V. Перечень обязательной, нормативной и дополнительной литературы:

| № п/п | Дисциплина /профессиональный модуль (при необходимости по разделам/МДК) с указанием специальности | Вид занятий | Наименование учебно-методической литературы (автор (ы), место издания, издательство, год издания, кол-во страниц) | Кол-во студ./ кол-во экземпляров | Обеспеченность, % | Наличие электронной версии | Примечание* |

| 1. | МДК 01.01 Физиологическое акушерство

| лекция | 1. Славянова «Акушерство и гинекология» Феникс, 2016 2. Мурашко «Методические рекомендации по практическим навыкам и приёмам в акушерстве и гинекологии, ГОЭТАР, 2016 3. Радзинский «Учебник для акушерских отделений СПО», ГОЭТАР, 2016 4. Сивочалова «Физиологическое акушерство. Профессиональный модуль Академия, 2016 5. Славятова «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии», Ростов- на- Дону, 2018 6. Дзигуа «Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин», ГОЖТАР, 2016

|

| 100% |

|

|

VI. Организационно- деятельностная структура занятия

| № | Основные этапы занятия, их функции и содержание | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Материалы метод. обеспечения: контроля, наглядности, ТСО, инструкции | Время в мин. |

| 1. | Подготовительный этап - Организация занятия: - проверка внешнего вида, заполнение журнала

- мотивация учебной деятельности | Отмечает отсутствующих, выясняет причины, обращает внимание на внешний вид студентов.

Сообщает тему занятия, обращает внимание студентов на актуальность изучаемой темы, цели и задачи, стоящие перед студентами, важность знания предмета для успешного овладения профессией в целом | Студенты готовят дневники, учебники, ручки, карандаши

Записывают тему и план занятия в дневнике.

| Техническое обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран, электронная презентация по теме.

Активизация мыслительной деятельности студентов на тему занятия, привлечение внимания и осознание её значимости для будущей работы.

| 2 мин.

3 мин |

|

3. | Основной этап

I. Формирование профессиональных знаний. План изложения лекции. - оплодотворение, периоды развития эмбриона и плода. - образование оболочек, плаценты, пуповины, околоплодных вод. - физиологические изменения в организме женщины в с вязи с беременностью. - влияние вредных факторов внешней среды, лекарственных веществ, курения, алкоголя в различные сроки беременности. - плод, его рост, развитее в отдельные месяцы беременности

Заключительный этап. *резюме *ответы на вопросы | Изложение лекционного материала.

Подводит итог лекции, отвечает на дополнительные вопросы. | Делают записи в дневниках, конспектируют материал.

Задают вопросы.

| Конспект лекции | 70 мин

10 мин |

| 4. | Окончание занятия | Даёт указания по уборке рабочего места | Приводят в порядок рабочее место |

| 5 мин |

Информационный блок:

Методический материал, используемый в течение лекции: методическая разработка, конспект лекции

Рекомендуемая литература:

1. Славянова « Акушерство и гинекология» Феникс, 2016

2. Мурашко « Ме6толические рекомендации по практическим навыкам и приёмам в акушерстве и гинекологии, ГОЭТАР, 2016

3. Радзинский «Учебник для акушерских отделений СПО», ГОЭТАР, 2016

4. Сивочалова «Физиологическое акушерство. Профессиональный модуль Академия, 2016

5. Славятова «Сестринский уход в акушерстве и гинекологии», Ростов- на- Дону, 2018

6. Дзигуа «Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин», ГОЖТАР, 2016

Интернет- источники:

http://www.mednet.ru.

http://www.womenclub.ru/gynecology/1225.htm

https://studfiles.net/

https://nsportal.ru

Оплодотворением называется процесс слияния зрелых мужской (сперматозоид) и женской (яйцеклетка) половых клеток, в результате чего возникает зигота, несущая генетическую информацию как отца, так и матери.

Оплодотворению предшествуют сложные процессы созревания яйцеклетки (оогенез) и сперматозоида (сперматогенез).

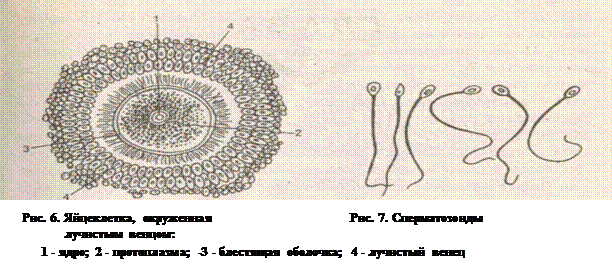

Зрелая яйцеклетка состоит из протоплазмы и ядра. Поверхность ее покрыта блестящей прозрачной оболочкой. После выхода яйцеклетки за пределы фолликула она окружена многорядным эпителием – гранулезными клетками, образующими лучистый венец (рис. 6).

Зрелый сперматозоид состоит из головки, шейки и хвостика (рис. 7). Головка содержит наиболее важную часть половой клетки – ядро, с которым при оплодотворении вносятся в яйцеклетку отцовские наследственные задатки. Хвостик служит для активного передвижения сперматозоидов со скоростью 2-3 мм в минуту.

В отличие от сперматозоидов яйцеклетка самостоятельной подвижностью не обладает. Зрелая яйцеклетка выходит из фолликула в брюшную полость в середине менструального цикла (овуляция) и попадает в маточную трубу благодаря ее присасывающим перистальтическим движениям и мерцанию ресничек эпителия. Овуляция и первые 12-24 ч после нее являются наиболее благоприятными для оплодотворения. В последующие дни происходит регресс и гибель яйцеклетки.

При половом сношении во влагалище женщины извергается мужская семенная жидкость (сперма) в количестве 5 -6 мл. В 1 мл спермы в среднем содержится 60 и более миллионов сперматозоидов. Из них 80% имеют активную подвижность и нормальное строение. Такая сперма считается полноценной, или фертильной, т. е. обладающей хорошей способностью к оплодотворению. Во влагалище часть сперматозоидов погибает под действием кислой среды. Наиболее жизнеспособные из них проникают через шеечный канал в полость матки и через 1,5-2 ч после полового сношения достигают маточных труб, где встречаются с яйцеклеткой. Оплодотворение происходит в ампулярном отделе маточной трубы. К зрелой яйцеклетке устремляются миллионы сперматозоидов, однако дальше блестящей оболочки проникает лишь один из них, ядро которого сливается с ядром яйцеклетки. С момента слияния половых клеток начинается беременность. Образуется новый одноклеточный зародыш -зигота, из которого в результате сложного процесса развития за 40 недель беременности формируется человеческий организм. Оплодотворенная яйцеклетка, продвигаясь по трубе, подвергается дроблению и на 6-8-й день достигает полости матки. К этому моменту зародыш снаружи покрыт слоем особых клеток – трофобластом, который обеспечивает питание и имплантацию (внедрение) его в слизистую оболочку матки, носящей во время беременности название децидуальной. После завершения имплантации в развитии зародыша начинается ответственный период закладки основных органов и систем – органогенез, а также формирования плаценты – плацентация. Плодное яйцо быстро растет, при этом происходит развитие как самого зародыша, так и его оболочек. Из внутреннего слоя клеток, окружающих зародыш, формируется оболочка, которая называется водной (амнион). Из трофобласта развивается наружная оболочка плодного яйца, которая носит название ворсистой (хорион). Ворсины хориона вначале не имеют сосудов. Постепенно происходит васкуляризация хориона: в его ворсины врастают сосуды зародыша. Это обеспечивает более интенсивный обмен веществ между ним и организмом матери. На II-III месяце беременности начинается атрофия ворсин хориона на одном полюсе плодного яйца, обращенном в полость матки. На противоположной стороне хориона, погруженной в слизистую оболочку матки, ворсины разрастаются. Таким образом, хорион делится на гладкий и ветвистый. В начале IV месяца беременности ветвистая часть хориона превращается в плодовую часть плаценты. Помимо ворсин хориона, составляющих главную массу плаценты, в ее формировании принимает участие децидуальная оболочка матки (материнская часть плаценты). К 12-14-й неделе беременности завершается период органогенеза плода и плацентации. К этому времени достаточно хорошо сформирована плацента, заложены все органы и системы плода. Зародыш окружен околоплодными водами и тремя оболочками (рис. 8), две из которых являются плодными (амнион и хорион) и одна - материнской (децидуальная). Плод с плацентой соединяет шнуровидное образование - пуповина, в которой проходят две артерии и одна вена. По артериям течет венозная кровь от плода к плаценте, по вене к плоду притекает артериальная кровь. Сосуды пуповины окружены специфической тканью – вартоновым студнем. После 12-14-й недели беременности начинается плодный (фетальный) период внутриутробного развития – фетогенез. До этого времени зародыш называется эмбрионом, после – плодом. Фетальный период продолжается до окончания беременности и характеризуется дальнейшим развитием плода.

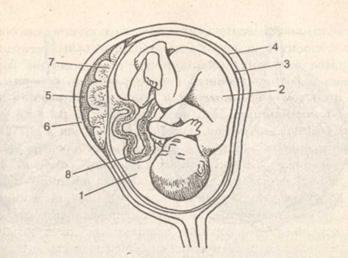

Рис. 8. Плодное яйцо в матке в конце беременности:

1 - околоплодные поды; 2 - плод; 3 - водная оболочка (амнион); 4 - ворсистая оболочка (хорион); 5 - децидуальная оболочка; 6 - стенка матки; 7 - плацента; 8 - пуповина

Снабжение плода необходимыми питательными веществами, кислородом и удаление ненужных продуктов обмена осуществляются через плаценту, или детское место. К концу беременности плацента имеет диаметр 15-18 см, толщину 2-3 см и массу 500-600 г. В плаценте различают две поверхности: внутреннюю, или плодовую, и наружную, или материнскую (рис. 9). На плодовой поверхности, покрытой водной оболочкой, проходят сосуды, радиально расходящиеся от пуповины. Материнская поверхность состоит из 15-20 отдельных долек - котиледон. Оболочки плода (амнион и хорион) вместе с плацентой и пуповиной составляют послед.

Плацента человека в отличие от плаценты многих животных относится к одному из самых совершенных типов плаценты - гемохориальному. Гемохориальный тип плацентации предполагает, что ворсины хориона, прикрепляясь к слизистой оболочке матки, расплавляют стенки проходящих в ней сосудов. Кровь из материнских сосудов изливается в межворсинчатые пространства, образуя лакуны. Ворсины как бы плавают в лакунарной крови и лишь некоторые срастаются с материнскими тканями («якорные» ворсины).

Рис. 9. Плацента:

1 - плодная поверхность;

Оплодотворение- процесс слияния женской и мужской половых клеток.

Внутриутробным – называется период развития от момента оплодотворения женской половой клетки (начало беременности) до рождения ребенка.

Слияние сперматозоида с яйцеклеткой (оплодотворение) происходит в ампулярной части маточной трубы, где яйцеклетка может быть оплодотворена в течение нескольких часов.

Первые стадии развития оплодотворённая яйцеклетка проходит во время движения по маточной трубе. Оплодотворенная яйцеклетканачинает делиться, в результате чего образуется морула, внешне напоминающая тутовую ягоду. На этой стадии на 4-5-й день оплодотворенная яйцеклетка попадает в матку, где превращается в бластоцисту.

В стадии бластоцисты для плодного яйца характерно то, что часть клеток, более крупных по своим размерам, образуют эмбриобласт, из которого в дальнейшем развивается эмбрион, а другая часть более мелких клеток, расположенная снаружи плодного яйца, формирует питающую оболочку зародыша – трофобласт.

Морула

На 7-8-й день бластоциста, состоящая примерно из 100 клеток, внедряется (имплантируется) в стенку матки. Трофобласт имеет ферменты, благодаря которым происходит «расплавление» клеток слизистой оболочки (эндометрия) стенки матки, и постепенно погружается в глубину функционального слоя эндометрия.

После имплантации зародыша в стенку матки начинается ответственный период формирования основных органов и систем плода, а также важного органа беременности - плаценты. Имплантация завершается в пределах 40 часов. После имплантации слизистая оболочка матки называется децидуальной (отпадающей) оболочкой.

Плодное яйцо быстро растет, при этом происходит развитие, как самого зародыша, так и его оболочек, которыми он окружен. Из внутреннего слоя клеток, окружающих зародыш, формируется оболочка, которая называется амнионом. Из трофобласта развивается наружная оболочка плодного яйца, которая называется хорионом (ворсистая оболочка). Ворсины хориона вначале не имеют сосудов. Постепенно происходит образование сосудов хориона: в его ворсины врастают сосуды зародыша. Это обеспечивает более интенсивный обмен веществ между ним и организмом матери.

На 2--3-м месяце беременности начинается уменьшение ворсин хориона на одной стороне плодного яйца, обращенном в полость матки, а на другой стороне, погруженной в слизистую оболочку матки, ворсины разрастаются.

Таким образом, хорион делится на гладкий и ветвистый.

В начале 4-го месяца беременности ветвистая часть хориона превращается в плодовую часть плаценты. Помимо ворсин хориона, составляющих основную часть плаценты, в ее формировании принимает участие децидуальная оболочка матки (материнская часть плаценты).

На 3--4-й неделе после зачатия закладываются:

- нервная система

- сердце

- внутренние органы: (легкие, желудок, печень, эндокринные железы)

-появляются зачатки глаз и ушей

- начинается формирование плаценты

-формируется пуповина, через которую ребенку будут поступать питательные вещества и кислород, а удаляться продукты его жизнедеятельности.

К 12-14-й неделе беременности хорошо сформирована плацента и заложены все органы и системы плода. С этого момента начинается плодный период(фетальный). Зародыш окружен околоплодными водами и тремя оболочками, две из которых являются плодовыми (амнион и хорион) и одна – материнской (децидуальная). Плод с плацентой соединяет пуповина, в которой проходят две артерии (по ним течет кровь «с отходами» от плода к плаценте) и одна вена (по вене к плоду течет кровь, богатая питательными веществами и кислородом).

Плодный период продолжается в среднем около 28 недель. С этого момента зародыш, который до этого момента назывался эмбрионом, становится плодом. В этот период происходят рост и развитие всех органов, их функциональное созревание, интенсивно увеличиваются размеры всего плода.

Снабжение плода необходимыми питательными веществами (питательная функция), кислородом (дыхательная функция) и удаление ненужных продуктов обмена (выделительная функция) осуществляются через плаценту, или детское место. К концу беременности плацента имеет диаметр 15-18 см, толщину 2-3 см, массу 500 - 600 г.

Плацента является своеобразной эндокринной железой, функционирующей во время беременности: она выделяет комплекс гормонов и биологически активных веществ, необходимых для правильного развития беременности.

Плацента выполняет защитную (барьерную) функцию. Она способна задерживать переход к плоду вредных продуктов обмена матери, а также веществ, случайно попавших в ее организм. Однако защита плода осуществляется плацентой в ограниченных пределах: через нее легко проходят алкоголь, наркотики, никотин, некоторые лекарственные препараты, возбудители инфекций (вирус краснухи, токсоплазмы и др.).

При снижении функций плаценты, ее аномалиях страдает плод. Тогда говорят о плацентарной (фетоплацентарной) недостаточности.

Амнион (или водная оболочка) является ближайшей к плоду оболочкой и содержит околоплодные воды, объем которых в норме к концу беременности составляет 1-1,5 литра. Она выполняет защитную функцию и является средой, в которой плод развивается и совершает движения.

Оболочки плода (амнион и хорион) вместе с плацентой и пуповиной составляют послед.

Беременность в среднем продолжается 280 дней или 40 недель. В течение этого времени из оплодотворенной яйцеклетки развивается зрелый плод, способный к внеутробному существованию.

Плод, его рост и развитие в отдельные месяцы беременности

Весь процесс внутриутробного развития плода, продолжающийся X акушерских, или лунных, месяцев (акушерский месяц равен 28 дням), или 40 нед, можно разделить на три периода, или стадии, имеющие свои особенности морфогенеза эмбриона и плода и их типичные реакции на действие повреждающих факторов.

Первый период – предымплантационное развитие, когда зародыш представляет собой скопление клеток и не имеет морфологической связи с организмом женщины.

Второй период — имплантация, органогенез и плацентация – охватывает первые 3 мес. внутриутробного периода. В это время происходит внедрение яйцеклетки в слизистую оболочку матки, начинается формирование органов плода, развивается плацента. Наиболее чувствительными к воздействию повреждающих факторов являются первые 3-6 нед органогенеза. Третий период – плодный (фетальный) - продолжается от 12-й до 40-й недели беременности и характеризуется постепенным функциональным созреванием физиологических систем. Влияние повреждающих факторов, как правило, не проявляется, за исключением наружных половых органов, которые формируются относительно поздно (на 12-14-й неделе развития).

Таким образом, можно выделить критические периоды развития плода – это периоды, в течение которых плод наиболее чувствителен к воздействиям различных повреждающих факторов. Это в известной мере период дробления, конец предымплантационного периода и имплантация (первая неделя после зачатия), это первые 3-6 нед органогенеза, причем для разных органов и систем эти сроки различны, это период плацентации (9-12-я недели), период фетального развития (15-28-я недели), когда происходят усиленный рост головного мозга и созревание коры головного мозга, а также формирование основных функциональных систем плода (табл. 3.9).

| Период развития плода | Срок | Этап эмбриогенеза |

| Период имплантации | 7—8-й день | Имплантация в стенку матки |

| Период плацен- тации | 3— 8-я недели: 2—4-я недели | Формирование зачатков органов плода |

| Периоды фетального (плодового) развития | 15— 20-я недели | Усиленный рост головного мозга, созревание коры головного мозга Гормонозависимая половая диффе- ренцировка |

|

|

В течение первых 2 мес. зародыш называется эмбрионом и не имеет выраженного облика человека, характерные черты появляются позже. К концу I месяца беременности (рис. 3.13, А–В) происходит имплантация зародыша в слизистую оболочку матки, происходит образование зачатков органов и систем. В частности, сердце эмбриона имеет форму трубки, но уже сокращается.

К концу II месяца (рис. 3.13, Г, Д) зародыш имеет длину около 3 см, начинает формироваться скелет, можно различить головку, туловище, на головке уже можно обнаружить нос, глаза, уши, рот, т.е. вырисовываются черты лица. Конечности расчленяются, появляется сердцебиение. Формируются слуховые анализаторы, ребенок начинает слышать. По микроскопическому строению половых желез можно определить пол будущего ребенка.

К концу III месяца внутриутробного развития (рис. 3.13, Е, Ж) у плода появляются спонтанные движения глаз, головы, он начинает двигать конечностями, хотя эти движения еще и не ощущаются матерью. На пальцах рук и ног определяются зачатки ногтей. В это время из зародышевых листков формируются наружные половые органы как у девочек, так и у мальчиков. Длина плода составляет 8-9 см, а масса – 20-40 г. Начинает функционировать плацентарное кровообращение.

Пол будущего ребенка предопределяется уже в момент зачатия, зависит от набора половых хромосом и от того, носителем какой половой хромосомы (X или Y) является сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку. В случае оплодотворения яйцеклетки, которая всегда является носительницей Х-хромосомы, сперматозоидом, тоже содержащим Х-хромо- сому, возникает зародыш женского пола (XX); при оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом с Y-хромосомой возникает эмбрион мужского пола (XY).

| |

И в конце IV месяца (рис. 3.13, 3) по внешним признакам уже можно определить пол плода. Его кожа в это время тонкая, морщинистая, красная, покрыта тончайшими волосками, подкожная жировая клетчатка отсутствует, функции кожи не развиты. Лицо почти сформировано, активность движений плода вследствие формирования мышечной системы нарастает, могут появляться слабые дыхательные движения мышц грудной клетки и живота. Плод реагирует на вспышки света. Начинается окостенение черепа. Длина плода в это время – около 16 см, масса достигает 120 г.

К концу V месяца внутриутробного развития кожа плода становится темно-красной, содержит начинающие функционировать сальные железы, в результате чего тело покрывается сыровидной смазкой, состоящей из жироподобного секрета сальных желез и чешуек эпидермиса. Начинает откладываться подкожно-жировая клетчатка (преимущественно в нижней части живота). В кишечнике формируется меконий – первородный кал. Дыхательные движения родившегося в это время плода более активны, четко прослушивается сердцебиение; его можно выслушать и через брюшную стенку матери. Движения конечностями также более активны, ощущаются матерью и могут быть определены при ощупывании живота беременной. Длина плода в это время равна 24—26 см, а масса – 280-300 г.

С IV– V месяца начинают функционировать железы внутренней секреции.

К концу VI месяца беременности все органы и системы плода достигают определенной степени зрелости, что позволяет ему при специально созданных благоприятных условиях развиваться и внеутробно. Так, печень вырабатывает и накапливает гликоген, а несколько позже и желчь; начинают функционировать почки, выделяющие мочу в околоплодную жидкость. Длина плода достигает 30-31 см, масса – 600-700 г.

В конце VII месяца развития плод еще имеет «старческий» вид за счет морщинистой кожи из-за слабого развития подкожно-жирового слоя, хотя он и становится обильнее. Кожа по-прежнему покрыта тонкими волосками, а ногти еще не достигают кончиков пальцев. У девочек большие половые губы развиты недостаточно и не прикрывают клитор и малые половые губы; у мальчиков яички не опущены в мошонку. Общая длина плода – около 35 см, а масса – около 1000 г. Родившийся в это время плод вполне жизнеспособен, хотя требует создания специальных условий, так как функции его органов и систем еще недостаточно совершенны.

Масса плода к концу VII Iмесяца беременности (рис. 3.13) достигает 1500–1600 г, его длина составляет около 40 см. Кожа все еще остается красной, покрытой пушком, но она становится уже более гладкой. Плод, родившийся в это время, является жизнеспособным, но ему необходимы особые условия и соответствующий уход.

Признаки зрелости 9-месячного плода становятся более выраженными: кожа вследствие значительного развития подкожной клетчатки приобретает гладкость, морщины исчезают, цвет ее делается розовым, пушок редеет; формы тела округляются. Ногти достигают кончиков пальцев, хрящи ушных раковин и носа, до этого времени мягкие, уплотняются. Длина плода около 45 см, а масса – 2500 г. Такой плод жизнеспособен, при рождении громко кричит, открывает глаза, у него выражен сосательный рефлекс, позволяющий использовать энтеральное питание.

X месяц беременности является заключительным во внутриутробном периоде развития плода и характеризуется тем, что все органы и системы достигают степени полной морфологической зрелости, которая позволяет родившемуся ребенку приспособиться к внеутробному существованию. Длина плода к концу X месяца составляет 49-55 см, масса – 3200-3500 г и даже значительно выше. Кожа приобретает бледно-розовую окраску, становится гладкой, пушок сохраняется лишь в области плечевого пояса. Пропорции тела становятся характерными для новорожденного.

После рождения живого плода определяют его доношенность и зрелость. Доношенным может считаться плод, внутриутробное развитие которого продолжалось 38-40 нед, имеющий длину не менее 45 см и массу не менее 2500 г, а также признаки, характеризующие его зрелость. Таким образом, новорожденные, имеющие длину 45 см и больше, учитываются как доношенные, а новорожденные с длиной менее 45 см – как недоношенные. Однако не всегда понятия зрелости и доношенности совпадают, хотя в большинстве случаев доношенный плод является зрелым, т.е. вполне приспособленным к внеутробному существованию. Доношенный, т.е. родившийся на 40-й неделе беременности, плод при неблагоприятных условиях внутриутробного развития (например, многоплодная беременность, осложненное течение беременности, заболевания матери) может иметь признаки незрелости, или, точнее, недозрелости. И наоборот, недоношенный плод может родиться зрелым. Установление зрелости или недозрелости плода производится акушерами и педиатрами по совокупности признаков, определяющих зрелость плода. К таким признакам относятся развитие подкожной клетчатки, состояние кожи, расположение пупка, развитие волос, ногтей, упругость хрящей ушных раковин и носа, опущение яичек в мошонку (у мальчиков), прикрытие клитора и малых половых губ большими (у девочек), активность движений и громкость крика. В соответствии с этими признаками зрелым плодом считается плод, у которого достаточно развита подкожная клетчатка, кожа гладкая, эластичная, бархатистая, имеет бледно-розовый цвет, место отхождения пуповины находится посередине между мечевидным отростком и лонным сочленением, пушок сохраняется только на плечевом поясе, а волосы на голове имеют длину 2—3 см, развиты брови и ресницы, ногти твердые и на руках достигают кончиков пальцев, хрящи ушных раковин и носа упругие, яички опущены в мошонку (у мальчиков), большие половые губы прикрывают клитор и малые половые губы (у девочек). Для зрелого плода характерны активные движения и громкий крик.

Важными признаками зрелости плода являются его длина и масса, причем длина тела является величиной более постоянной и поэтому точнее отражает степень зрелости плода. Зрелым является плод, родившийся с длиной не менее 47 см и массой не менее 2500 г. Степень доношенности и зрелости плода длиной от 45 до 47 см определяется по совокупности всех признаков, характеризующих его доношенность и зрелость. Новорожденный массой менее 2500 г считается незрелым. Кроме того, дополнительными признаками, определяющими доношенность и зрелость плода, являются пропорции тела (высота головки равна */4 длины тела, длина рук примерно равна длине ног и составляет 3/s длины тела, окружность головки на 4-5 см больше окружности груди, ширина плеч на 2-3 см больше окружности бедер, окружность груди на 3-5 см больше половины роста), а также коэффициент роста – отношение массы тела к росту – равный у зрелого новорожденного 60 и более.

Длина и масса тела ребенка при рождении определяются многими причинами – возрастом родителей, их физическим развитием, состоянием здоровья, количеством предшествовавших родов, возможным действием повреждающих факторов и т.д.

Физиологические изменения в организме женщины при беременности

Беременность представляет собой состояние продолжительной физической адаптации, необходимой для удовлетворения потребностей растущего плода, а также для обеспечения постоянства среды, в которой происходит его рост. Степень этой адаптации в целом превышает нужды плода, поэтому имеются значительные резервы, позволяющие перенести периоды стресса или лишений без существенных изменений среды плода. Каждая из систем организма матери испытывает изменения.

Эндокринная система.

Эндокринная система играет чрезвычайно важную роль в возникновении и развитии беременности.

С началом развития беременности появляются изменения во всех железах внутренней секреции.

В одном из яичников начинает функционировать новая железа внутренней секреции – желтое тело беременности. Оно существует и функционирует в организме в течение первых 3-4 месяцев. Гормон желтого тела – прогестерон – способствует нидации оплодотворенного плодного яйца в слизистую оболочку матки, понижает ее возбудимость и тем самым благоприятствует развитию беременности. Прогестерон оказывает защитное действие на оплодотворенную яйцеклетку и матку. Под его влиянием замедляется передача нервного возбуждения с одного мышечного волокна на другое, в результате чего снижается активность нервно-мышечного аппарата матки. Он способствует росту матки во время беременности и развитию железистой ткани молочных желез. Уровень прогестерона в первые недели беременности составляет 10 – 30 нг/мл, увеличиваясь с 7 недели беременности выше приведенного показателя.

Желтое тело постепенно регрессирует с 10 – 12 недели беременности, прекращая свою функцию полностью к 16 неделям.

В это время появляется новая железа внутренней секреции – плацента, которая осуществляет связь плода с организмом матери. Плацента вырабатывает ряд гормонов (гонадотропины, прогестерон, эстрогены и др.). Хорионический гонадотропин способствует прогрессированию беременности, влияет на развитие надпочечников и гонад плода, на процессы обмена стероидов в плаценте. Хорионический гонадотропин начинает определяться на 3 неделе беременности, в 5 недель его уровень в моче составляет 2500 – 5000 МЕ/Л, в 7 недель повышается до 80.000 – 100.000 МЕ/л, а к 12 – 13 неделе содержание хорионического гонадотропина снижается до 10.000 – 20.000 МЕ/л и остается на этом уровне до конца беременности. Плацента продуцирует плацентарный лактоген – хорионический соматотропный гормон, который благодаря своему антиинсулиновому действию усиливает процессы гликонеогенеза в печени, снижая толерантность организма к глюкозе, усиливает липолиз.

Плацента продуцирует также другие гормоны: меланоцитстимулирующий гормон (МСГ), адренокортикотропный (АКТГ) гормон, тиреотропный (ТТГ) гормон, окситоцин, вазопрессин; а также биологически активные вещества – релаксин, ацетилхолин и другие.

Плацента вырабатывает стероидные гормоны эстрогенового ряда, одним из которых является эстриол. Уровень его в крови при беременности возрастает в 5 – 10 раз, а экскреция с мочой возрастает в сотни раз. Эстриол, нейтрализуя действие других эстрогенов плаценты (эстрона и эстрадиола), снижает сократительную деятельность матки во время беременности.

В гипофизе, щитовидной железе и надпочечниках также происходят большие изменения.

Так, одним из первых указаний на беременность может быть обнаружение неуклонно роста лютеинизирующего гормона (ЛГ) гипофиза. Обычно повышается и продукция меланоцитстимулирующего гормона (МСГ), что определяет наклонность к гиперпигментации у беременных. Передняя доля гипофиза продуцирует гормоны, которые в начале беременности стимулируют функцию желтого тела. Задняя доля гипофиза продуцирует вазопрессин и окситоцин. Окситоцин стимулирует сокращения мускулатуры матки, вероятно, благодаря облегчению влияния простагландина. Он является слабым антидиуретиком и изолированно обладает также сосудорасширяющим влиянием, хотя во время беременности последнее подавляется эстрогенами. Накопление и действие окситоцина находятся в прямой зависимости от содержания эстрогенов и серотонина в плаценте, которые блокируют окситоциназу. Этот фермент инактивирует окситоцин в крови женщины во время беременности, он образуется в трофобласте и является ферментом беременности.

В родах значительно возрастает продукция питуитрина задней долей гипофиза. В послеродовом периоде гормоны передней доли гипофиза способствуют становлению новой функции – функции лактации.

В первые месяцы беременности может отмечаться некоторое повышение функции щитовидной железы, во второй половине – иногда возникает ее гипофункция. Уровень циркулирующего тироксина во время беременности в целом не повышается, хотя интенсивность основного обмена повышается на 10% от исходного. Клинически у беременных может обнаруживаться легкое набухание щитовидной железы, обусловленное повышением ее активности вследствие необходимости компенсировать усиленный вывод иода почками.

Во время беременности гипертрофируется пучковая зона коры надпочечников. Усиливается образование глюкокортикоидов, регулирующих углеводный и белковый обмен. В коре надпочечников усиливается синтез кортизола, эстрогенов, прогестерона и андрогенов. Под влиянием деятельности надпочечников усиливаются обменные процессы в организм беременной, увеличивается содержание в крови холестерина и других липидов, усиливается пигментация кожи.

При нормальной беременности повышается уровень альдостерона, который стимулирует вывод натрия почками.

Повышается уровень инсулина, вероятно, вследствие стимуляции островков Лангерганса лактогенным гормоном плаценты.

сердечно-сосудистая система.

Во время беременности сердечно-сосудистая система здоровых женщин претерпевает существенные изменения.

Гемодинамические изменения

Гемодинамические изменения во время беременности являются проявлением компенсаторно-приспособительной адаптации к сосуществованию организмов матери и плода. Они выражаются в увеличении сердечного выброса, увеличении объема крови, повышении частоты сердечных сокращений и венозного давления. Изменения гемодинамики тесно связаны с увеличением массы тела, матки, плода, плаценты, увеличения скорости метаболизма на 15 – 20%, включение дополнительного плацентарного кровообращения. Одним из основных механизмов, обеспечивающих поддержание в течение беременности и родов оптимальных условий микроциркуляции в плаценте и жизненно важных органах матери (сердце, мозг, почки) является физиологическая гиперволемия беременных. Объем плазмы крови у беременных женщин начинает возрастать с 10-й недели беременности. Интенсивный прирост объема циркулирующей плазмы крови продолжается до 34-й недели беременности, после чего увеличение продолжается, но значительно медленнее. На 34-й неделе беременности увеличение количества плазмы крови достигает 30-40%, к концу беременности - 50%. Таким образом, ОЦП к концу беременности составляет 3900 – 4000 мл. Объем эритроцитов тоже увеличивается, но в меньшей степени, увеличиваясь к концу беременности примерно на 18 - 20% от исходного уровня. Диспропорция между объемом плазмы и объемом форменных элементов крови приводит к тому, что на 26-32 неделе беременности содержание гемоглобина и количество эритроцитов, несмотря на их абсолютное увеличение, мозжет снижаться на 10-20%,т.е. развивается олигецитемическая анемия и снижается вязкость крови. Таким образом, практически у каждой женщины во время беременности наблюдается относительное снижение уровня гемоглобина, называемое иногда «гидремией беременных», которое можно предотвратить назначением препаратов железа. Это состояние так называемой физиологической гиперволемии (аутогемодилюция).

Физиологическая гиперволемия является важным компенсаторно-приспособительным механизмом, который: 1). поддерживает оптимальные условия микроциркуляции в жизненно важных органах во время беременности; 2). позволяет некоторым беременным терять 30 – 35% объема крови без развития выраженной гипотензии (защитное действие аутогемодилюции).

При беременности среднее артериальное давление повышается от 95 мм.рт.ст. в норме до 105 мм.рт.ст., что облегчает перенос кислорода от матери к плоду. Среднее АД определяют по формуле: АДср. = (САД + 2ДАД)/3,

где САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление.

Сердечный выброс, составляющий у здоровой небеременной женщины 4,2л/мин, увеличивается на 8 – 10 неделе примерно до 6,5 л/мин, причем этот уровень удерживается почти до самых родов, непосредственно перед которыми наблюдается тенденция к уменьшению выброса. Увеличение выброса складывается из увеличения ударного объема и учащения сердечных сокращений с 72 до 78.

Минутный объем сердца (МОС) при физиологически протекающей беременности увеличивается в среднем на 30-32%к 26-32 неделе беременности. К концу беременности МОС несколько снижается, а началу родов увеличивается и ненамного превосходит исходную величину.

Сопротивление периферических сосудов, уменьшается, особенно к середине беременности, поэтому между 16-й и 28 неделей отмечается тенденция к снижению артериального давления. Снижение общего и периферического сопротивления сосудов объясняется образованием маточно-плацентарного круга кровообращения и сосудорасширяющим действием прогестерона и эстрогенов. Наблюдается расширение сосудов кожи, вследствие чего женщина меньше чувствует холод и иногда может чувствовать себя хуже при теплой погоде. Увеличение поверхности кровотока заметно по локтевой стороне ладоней в виде ладонной эритемы. У части женщин обнаруживаются петехиальные кровоизлияния в области ладонной эритемы. Они не считаются проявлением поражения печени или системы гемостаза, а являются лишь клиническим проявлением увеличения концентрации эстрогенов и исчезают через 5 – 6 недель после родов.

Артериальное давление, если не говорить о тенденции к небольшому падению его в середине беременности, практически не меняется у здоровой беременной. Индивидуальный уровень АД определяется соотношением 4 факторов:

1).снижением общего периферического сопротивления;

2).снижением вязкости крови;

3).увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК);

4).увеличением минутного объема сердца.

Два первых фактора способствуют снижению АД, два последних – повышению. Взаимодействие всех четырех факторов поддерживает АД на оптимальном уровне.

Сердечная деятельность.

Во время беременности наблюдается физиологическая тахикардия. В III триместре беременности частота сердечных сокращений (ЧСС) на 15-20 уд/мин превышает ЧСС до беременности. Центральное венозное давление повышается в среднем до 8 см.вод.ст. (вне беременности составляет 2-5 см.вод.ст). Давление в венах верхних конечностей не изменяется. Давление в венах нижних конечностей увеличивается. Частично это вызвано силой тяжести, а частично препятствием, вызванным возвратом крови от матки и плаценты. Беременная матки сдавливает нижнюю полую вену. Ухудшение венозного оттока, происходящего через поясничные и паравертебральные вены, а также уменьшение минутного объема сердца у некоторых женщин вызывает коллапс. Поэтому беременным рекомендуется избегать положения на спине.

Высокое стояние дна матки приводит к ограничению подвижности диафрагмы и изменению положения сердца в грудной клетке. В связи с этим у половины здоровых женщин во время беременности выслушивается систолический шум на верхушке сердца. Отмечается усиление I тона на верхушке сердца, иногда наблюдается акцент его на легочной артерии. Существенных изменений ЭКГ во время беременности не наблюдается.

Гематологические показатели во время беременности

Содержание гемоглобина вследствие аутогемодилюции к III триместру беременности снижается со 139 г/л до 112 и ниже (табл.3).

Таблица 3.

Нормальные гематологические показатели прибеременности

| Показатель | Вне беременности | В I триместре беременности | В II триместре беременности | В III триместре беременности |

| Гемоглобин (г/л) Гематокрит (л/л): артериальный венозный Эритроциты х1012/л Лейкоциты,х109/л Нейтрофилы,% Базофилы,% Эозинофилы,% Лимфоциты,% Моноциты,% СОЭ,мм/ч | 139 (115-160) 0.35 0.40 4.2 -5.4 7.4 55 0.5 2.0 38.0 4.0 22 | 131 (112-155) 0.33 0.36 4.2 – 5.4 10.2 66 0.2 1.7 27.9 3.9 24 | 120 (108-144) 0.36 0.33 3.5 – 4.8 10.5 69 0.2 1.5 25.2 4.0 45 | 112 (110-140) 0.34 0.32 3.7 – 5.0 10.4 69.6 0.1 1.5 25.3 4.5 52 |

Общее число лейкоцитов увеличивается с 7.500 до 10.000 в 1 мм3 ,а скорость оседания эритроцитов достигает за первый час максимума 50мм.

Количество тромбоцитов приблизительно удваивается, достигая к моменту родов 316.000 в 1 мм3. Содержание сывороточного фибриногена возрастает с 3 г/л до беременности до 6 к моменту родов. Во II и III триместрах беременности увеличивается содержание факторов свертывания крови, растет протромбиновый индекс. Постепенно повышается скорость свертывания крови, усиливаются структурные свойства сгустка крови.

Содержание липидов в крови повышается от 6 г/л до 9 г/л главным образом за счет холестерина.

Уровень белков в плазме крови уменьшается с 70 до 60 г/л, что вызывает падение осмотического давления плазмы, в силу чего наблюдается склонность к отекам. Коэффициент альбумин/глобулин падает с 1,5 до 1. Эти изменения происходят за счет снижения уровня альбумина и увеличения содержания альфа- и бета-глобулинов. Снижается и уровень гамма-глобулинов.

дыхательная система

Беременность требует усиления дыхательного обмена для удовлетворения увеличивающихся метаболических потребностей в связи с наличием плода – непрерывно растущего организма с интенсивными метаболическими процессами, равно как и ростом материнского метаболизма. В связи с этим, начиная с 8-9 недель беременности, дыхательная система матери претерпевает ряд морфофункциональных приспособительных изменений, которые, вместе со сдвигами в системе крови и кровеносной системе обеспечивают подвод кислорода и выделение углекислоты в соответствии с потребностями организма.

Морфофункциональные изменения грудной клетки

К концу беременности диафрагма поднимается на 4 см, и, несмотря на это ее экскурсии в процессе дыхания имеют большой размах, как при вертикальном, так и при горизонтальном положении. Высокая подвижность диафрагмы обеспечивается снижением тонуса брюшной мускулатуры и расширением грудной клетки, окружность которой увеличивается на 6 см за счет увеличения поперечного диаметра. Изменения грудной клетки и диафрагмы приводят к изменению типа дыхание у беременных, которое становится преимущественно диафрагмальным.

Вентиляция легких

Во время беременности деятельность легких увеличивается в связи с возрастающими потребностями в кислороде. Общее потребление кислорода к концу беременности увеличивается на 30 – 40%, а во время потуг – на 150 – 250% от исходного, достигая у первородящих 800 – 900 мл О2/мин.

РСО2 падает с 38 до 32 мм.рт.ст. вследствие гипервентиляции, что облегчает вынос СО2 в русло материнской крови.

Эти компенсаторные реакции обеспечиваются процессами гипервентиляции легких, гиперфункцией сердца, активацией эритропоэза, ведущей к увеличению числа циркулирующих эритроцитов.

Тем не менее, экскурсия диафрагмы во время беременности остается все-таки ограниченной, а легочная вентиляция – затрудненной. В основном это выражается в учащении дыхания (на 10% от исходного), и постепенном увеличении (к концу беременности – а 30-40% от исходного) дыхательного объема. Минутный объем дыхания (МОД) повышается с 8,4 л/мин в 12 недель беременности до 11,1 л/мин к сроку родов.

Увеличение дыхательного объема происходит за счет снижения резервного объема выхода.

Жизненная емкость легких (максимальный объем воздуха, удаляемого максимальным выдохом после максимального вдоха) фактически не изменяется во время беременности. Несмотря на то, что жизненная емкость легких не подвергается значимым изменениям во время беременности, ее компоненты – текущий объем и запасный вдыхаемый объем подвергаются крупным количественным изменениям. Текущий объем – количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха при обычном дыхании – прогрессивно увеличивается с третьего месяца до срока родоразрешения, достигая значений примерно на 100 – 200мл (40%)больше, чем у небеременных. Запасный вдыхаемый объем увеличивается на поздних сроках беременности за счет увеличения размеров грудной клетки. Запасный вдыхаемый объем в сочетании с текущим объемом составляют емкость вдоха, которая на шестом – седьмом месяцах беременности больше примерно на 120 мл (5%), чем показатель небеременных. В противоположность этому запасный выдыхаемый объем понижается примерно на 100 мл (15%) во второй половине беременности, достигая наименьших значений на 24 – 28 неделях беременности. Сокращение запасного выдыхаемого объема объясняется повышением текущего объема, и поскольку жизненная емкость не изменяется, то к концу обычного вдоха компрессионный ателектаз легких беременной усиливается и в них содержится сравнительно меньше воздуха, чем в легких небеременной женщины.

Остаточный объем – количество воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха – меньше при доношенной беременности примерно на 20%, чем вне ее. В то же время функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ) и общий объем легких (ООЛ) вследствие высокого стояния диафрагмы уменьшаются. Максимальная емкость легкого – объем воздуха, содержащийся в легких к концу максимального вдоха – понижена.

Работа дыхательных мышц возрастает, увеличивается потребление ими кислорода, хотя сопротивление дыхательных путей к концу беременности снижается почти в 1,5 раза.

Артериальное парциальное давление кислорода во время нормально протекающей беременности снижается до 30 – 32 мм.рт.ст, однако благодаря одновременному усилению выведения бикарбоната натрия почками рН крови остается нормальным.

Механические свойства легких. При беременности общая сопротивляемость легких меньше на 50%, чем вне беременности в связи с ослаблением тонуса гладкой мускулатуры бронхиол из-за избытка прогестерона.

Перфузия легких во время беременности увеличивается, диффузия кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану не изменяется, или несколько понижается, сохраняя способность к увеличению при нагрузке.

Таким образом, морфофункциональные изменения дыхательной системы во время беременности создают необходимые условия для осуществления легочной гипервентиляции, которая, в сочетании с повышением легочной перфузии и увеличением обменной альвеолярно-капиллярной площади, делает возможным усиление дыхательного газообмена соответственно потребностям организма беременной и ее растущего плода.

Система мочеотделения

В первом и во втором триместре беременности почечный кровоток увеличивается, постепенно возвращаясь к исходному уровню к моменту родов. В поздние сроки беременности увеличенная матка препятствует венозному оттоку от почки, хотя это обнаруживается только тогда, когда беременная лежит на соответствующем боку.

Интенсивность гломерулярной фильтрации повышается на 50%, возвращаясь к норме только после родов. Инулиновый клиренс увеличивается с 90 до 150 мл/мин. Дополнительно ежедневно фильтруется почти 100 л жидкости. Несмотря на это, выведение мочи несколько снижено. В течение II триместра беременности наблюдается увеличение сердечного выброса, объема плазмы, скорости гломерулярной фильтрации до 40%. В III триместре беременности эти показатели возвращаются к исходному уровню. В последние 3 месяца беременности почечный кровоток на 10% выше нормального, в то время как гломерулярная фильтрация возвращается к норме к концу VIII месяца беременности.

Вследствие повышенной гломерулярной фильтрации и увеличенного объема плазмы уровень креатинина в сыворотке крови ниже, чем у небеременных женщин. Этому способствует также снижение катаболизма белка во время беременности.

Увеличивается также выведение мочевины и мочевой кислоты. Примерно на 16 – 20 неделе беременности резко падает почечный порог для глюкозы, в силу чего довольно часто встречается глюкозурия. Выделение 140 мг/сут глюкозы с мочой считают верхней границей физиологической глюкозурии.

Во время беременности примерно у 20% женщин отмечается появление ортостатической протеинурии. Вероятной причиной этой протеинурии может быть сдавление печенью нижней полой вены и маткой вен почек. Основные показатели функции почек представлены в таблице 4.

Под влиянием прогестерона гипертрофируются мышечные волокна мочевого пузыря, из-за чего он становится вытянутым и вялым, что может привести к его загибанию и застою мочи. В силу релаксирующего действия прогестерона на гладкомышечную мускулатуру наблюдается некоторая атония мочеточников, что может способствовать обратному рефлюксу и забросу мочи в вышележащие отделы мочевыводящей системы. Ситуация усугубляется с ростом матки, которая придавливает мочевой пузырь, что в совокупности способствует заносу инфекции, развитию гидронефроза. Таким образом, создаются условия для развития пиелонефрита во время беременности, риск возникновения которого особенно велик при нарушении экологии влагалища.

Таблица 4.

Функция почек при беременности.

| Показатель | Вне беременности | В I триместре Беременности | В II триместре беременности | В III триместре беременности |

| Мочевины азот, ммоль/л Креатинин, ммоль/л Ураты, ммоль/л Кровоток почечный, мл/мин Креатинина клиренс, мл/мин Белок, г/сут Глюкоза, ммоль/сут Аминокислоты, моль/л | 2.5 – 6.5 73 0.279 964 ±272 90 - 120 0 – 0.03 - 5.68 | 3.5 65 - 1280±161 110 – 150 0 – 0.03 - 11.6 | 3.3 51 0.190 1216±108 - 0 – 0.04 - 15,9 | 3.1 47 0.198 940±186 109 – 160 0 – 0.05 До 7.7 15.5 |

Половые органы

В половой системе основные изменения касаются матки. К моменту родов матка увеличивается до размеров 28х 24х20 см. Так, длина небеременной матки составляет 7-8 см, к концу беременности она увеличивается до 37-38 см. Поперечный размер матки увеличивается с 4-5 см вне беременности до 25-26 см. масса матки увеличивается с 50-100 г вне беременности до 1000 – 1500 г к моменту родов.

В этот период она смещает диафрагму вверх, а в положении лежа на спине сдавливает нижнюю полую вену настолько, что мешает венозному притоку к сердцу от нижней половины тела и обусловливает гипотензивный синдром. Увеличение размеров матки определяется скорее гипертрофией мышечных волокон, чем увеличением их числа. Каждое мышечное волокно удлиняется в 10-12 раз и утолщается в 4-5 раз. Гипертрофия возникает под действием эстрогенов и прогестерона.

Нижний сегмент матки начинает формироваться примерно с 12 недели беременности частично из нижней части тела матки и частично из верхней части шейки матки, которая выстилается железистым эпителием, сходным с эпителием тела матки, при этом канал шейки матки слегка укорачивается. Шейка матки становится более мягкой и васкуляризованной, принимая синюшный оттенок. Канал шейки матки остается плотно закрытым пробкой из вязкой, непрозрачной слизи, которая служит барьером на пути бактерий из влагалища. Эпителий канала шейки матки разрастается, железистая ткань становится более активной.

Размягчается и становится более пластичной и эластичной и мышечная ткань тела матки. Матка приобретает способность отвечать усилением тонуса в ответ на различные раздражения. Слизистая оболочка матки подвергается определенной перестройке, из функционального слоя эндометрия развивается децидуальная (отпадающая) оболочка.

Разрастается сосудистая сеть матки: расширяются, удлиняются, увеличиваются в количестве артериальные, венозные, лимфатические сосуды. Особенно разрастаются кровеносные сосуды в области прикрепления плаценты. Увеличивается число нервных элементов матки, образуются новые чувствительные рецепторы, обеспечивающие передачу нервных импульсов.

Возбудимость матки в первые месяцы беременности снижается. Однако постепенно нормальные ритмические сокращения матки, характерные для лютеиновой стадии менструального цикла, усиливаются, хотя они остаются совсем безболезненными (сокращения Брекстона Гикса). По мере прогрессирования беременности эти сокращения постепенно возрастают по силе и частоте и, хотя они недостаточно сильны, чтобы вызвать раскрытие шейки матки, они могут иметь какое-то значение для «созревания» шейки матки.

В мышце матки прогрессивно повышается количество сократительного белка актомиозина, увеличивается уровень общего фосфора, накапливаются также креатинфосфат, гликоген. Постепенно накапливаются биологически активные вещества: серотонин, катехоламины, гистамин. Связки матки удлиняются и утолщаются, что способствует удержанию матки в правильном положении как во время беременности, так и в родах. Наибольшей гипертрофии подвергаются круглые маточные связки, крестцово-маточные связки.

Фаллопиевы трубы утолщаются из-за серозного пропитывания тканей. По мере прогрессирования беременности маточные трубы опускаются вниз вдоль боковых поверхностей матки, трубы становятся неактивными во время беременности.

Яичники по мере дегенерации желтого тела становятся неактивными, циклические изменения в них прекращаются, с ростом беременности они перемещаются из полости малого таза в брюшную полость.

Влагалище и дно таза становятся мягче, количество сосудов в них увеличивается. Увеличивается также толщина влагалищного эпителия, реакция влагалищной среды становится более кислой.

Увеличивается кровоснабжение наружных половых органов, на больших половых губах могут появиться варикозные расширения вен. Увеличивается эластичность и податливость стенок влагалища, наружных половых органов и дна таза, в результате чего они становятся более растяжимыми, подготавливаясь к прохождению плода во время родов.

Желудочно-кишечный тракт

По мере развития беременности происходят некоторые смещения органов пищеварения в анатомическом смысле. Так, желудок располагается боле горизонтально, причем повышенное давление на диафрагму может приводить к нарушению деятельности сфинктеров желудка, из-за чего кислое содержимое его отрыгивается и вызывает изжогу. Тонкий кишечник смещается вверх и к стенке брюшины. Слепая кишка с отростком сдвигается вверх и вбок – ловушка для неосторожного хирурга.

Сократимость гладкой мускулатуры кишечника уменьшается, вероятно, под влиянием прогестерона, что часто приводит к запорам. Тенденция запорам может отягощаться повышенным всасыванием воды в толстой кишке. Нередко образуется застой желчи, что приводит к холестатической желтухе. Кислотность желудочного сока снижается.

Беременность при нормальном ее течении обычно не вызывает сколько-нибудь значимых изменений в печени. Гистологически выявлено увеличение содержания гликогена и жировое отложение в клетках печени. Характерным для беременности является увеличение щелочной фосфатазы (с 26 до 75 МЕ против 25 МЕ у небеременных женщин), прямого билирубина (до 0.5 – 3.0 ммоль/л).

костно-мышечная система

Релаксирующее влияние прогестерона во время беременности отражается также и на связках и суставах, особенно оно выражено на сочленениях таза, что облегчает прохождение плода по родовому каналу. Этим явлением частично обусловливается уплощение и вытягивание ступней ног у беременных. Тонус скелетных мышц несколько понижается, что может привести к опущению плечевого пояса и сдавлению плечевого сплетения, вызывая типичную локтевую парестезию. Однако подобное случается редко. Более частым проявлением при беременности является развитие поясничного лордоза из-за необходимости уравновешивать вес увеличенной матки. Такой лордоз может увеличивать боли в спине. Лордоз усугубляется, если женщина ходит в обуви на высоких каблуках.

Кожа

У беременных усиливается пигментация кожи, особенно выраженная на лице, вокруг сосков и белой линии живота, особенно выраженная у брюнеток (chloasma uterinum). . Это явление обусловлено увеличением количества циркулирующего меланостимулирующего гормона. На животе и бедрах появляются продольные полоски длиной 5-6 см и около 0.5 см шириной. Вначале они розовые, но потом становятся бледными и более уплотненными. Предполагают, что они обусловлены отделением эластического слоя кожи от других слоев вследствие повышения уровня циркулирующих гормонов надпочечников. Их называют полосами беременности (striae gravidarum). Иногда появляются родимые пятна.

Повышается интенсивность работы сальных и потовых желез.

Нервная система

С момента возникновения беременности в центральную нервную систему матери начинает поступать поток импульсации, что вызывает развитие в ЦНС местного очага повышенной возбудимости – гестационной доминанты. Возбудимость коры головного мозга до 3 – 4 месяца беременности снижена, а затем постепенно повышается. Возбудимость нижележащих отделов ЦНС и рефлекторного аппарата матки понижена, что обеспечивает расслабление матки и нормальное течение беременности. Перед родами возбудимость спинного мозга и нервных элементов матки повышается, создавая благоприятные условия для начала родовой деятельности. Изменяется тонус вегетативной нервной системы, в связи с чем у беременных нередко наблюдаются сонливость, плаксивость, повышенная раздражительность, иногда головокружения и другие расстройства. Обычно эти явления постепенно исчезают с ростом беременности.

Обмен веществ

Во время беременности возрастает основной обмен и потребление кислорода. Интенсивность основного обмена у здоровой небеременной женщины составляет примерно 2300 кал в день. При беременности интенсивность основного обмена возрастает примерно на 10%, что обусловлено повышенным потреблением кислорода и активностью плода, так что общие энергетические затраты составляют примерно 2500 кал в день. В сумме дополнительные энергозатраты за всю беременность составляют примерно 68000 кал, половина которых покрывается за счет жиров и одна треть за счет углеводов. Белки дают только 6,5% энергии, так как они используются почти исключительно для формирования тканей.

В организме женщины накапливаются белковые вещества, необходимые для удовлетворения потребностей растущего плода в аминокислотах.

Изменения углеводного обмена приводят к накоплению гликогена в клетках печени, мышцах, матке, плаценте. К плоду углеводы переходят в виде глюкозы, обеспечивающей энергетические потребности плода, процессы анаэробного гликолиза.

В крови беременных повышается концентрация нейтрального жира, холестерина и липидов. К плоду жиры переходят в виде глицерина и жирных кислот, которые используются как энергетический материал, а также для построения тканей.

Во время беременности возрастают потребности организма беременной в солях кальция, фосфор, железа, которые необходимы для оссификации скелета плода, становления его гемопоэза, развития нервной системы.

Общий прирост массы тела за время беременности в норме составляет 12 кг. Одна треть прироста, 4 кг, набирается в первой половине беременности, а оставшиеся две трети, 8 кг, во второй. 60% общего прироста массы тела обусловлено задержкой воды, вызванной накоплением натрия. Задержанная вода распределяется следующим образом: в плазме 1,3 л, в плоде, плаценте и амниотической жидкости 2 л, в матке, молочных железах 0.7л, и в экстрагенитальной интерстицитальной жидкости 2.5л. К моменту родов плода и амниотическая жидкость вместе весят около 5.5 кг, и эта масса теряется после родов. Остающиеся 6.5 кг приходятся на долю матки, молочных желез, на жировые запасы (особенно на бедрах и ягодицах).

После резкого уменьшения массы тела в первые четыре дня после родов из-за учащенного диуреза, возникающего вследствие прекращения поступления гормонов плаценты, она продолжает постепенно сокращаться на протяжении последующих 3 месяцев или около того.