Методическая разработка урока по формированию функциональной грамотности, разработанного на основании УМК и рабочей программы, в том числе с использованием возможностей цифровой образовательной среды и высокотехнологичного оборудования.

Рогачёва Руслана Валерьевича

учитель географии первой категории

Филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 1 им. Н.М. Фролова» в с. Ярославка

Функциональная грамотность - рассматривается, как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Естественнонаучная функциональная грамотность - «… это способность учащихся использовать естественнонаучные знания для отбора в реальных жизненных ситуациях тех проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах, необходимых для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений».

Уровни естественнонаучной грамотности

Низкий

Воспроизведение простых знаний (терминов, фактов, правил), умение приводить примеры явлений и формулировать выводы при помощи основных естественнонаучных понятий.

Средний

Использование естественнонаучных знаний для объяснения отдельных явлений; выявление вопросов, на которые могла бы ответить наука, определение элементов научного исследования.

Высокий

Объяснение явлений на основе их моделей, анализ результатов проведенных исследований, сравнение данных, научная аргументация своей позиции, оценка различных точек зрения.

Для развития естественнонаучной грамотности школьников

необходимо включать в содержание любой темы школьного курса

естественнонаучных дисциплин задания на развитие общеучебных

умений и навыков

на формирование знания учебного материала;

на формирование понимания изучаемого материала;

на формирование умений и навыков;

на развитие внимания;

на развитие мировоззрения.

Примерные задания на формирование знания учебного материала

Определите, истинно или ложно данное утверждение (схема и т.д.).

Найдите в тексте ключевые слова (слова – ориентиры).

Разбейте текст на смысловые части и дайте заголовок каждой из них.

Найдите в тексте возможные ошибки.

Найдите дополнительный материал к данному тексту по теме в популярной литературе, энциклопедии и т. д.

Примерные задания на формирование понимания изучаемого материала

Приведите примеры и контрпримеры к понятию, явлению, правилу.

Прокомментируйте самостоятельное письменное выполнение, какого-либо задания.

Прочитайте словами данную символическую информацию (чертеж,

схему, таблицу, рисунок).

Перекодируйте известную словесную информацию (определение,

понятие, правило и т.д.) в виде схемы, рисунка, таблицы и т.д.

Составьте вопросы по данному материалу, теме.

Ответьте на вопросы, отражающие причинно – следственные связи:

«Зачем», «Почему» и т.д.

Примерные задания на формирование умений и навыков

По условию задания установите, какие знания необходимо использовать для выполнения данного задания.

Выделите для себя из текста полезные новые знания.

Найдите ошибку в тексте, выявите ее сущность.

Ответьте на вопросы, связанные с действием и способом его

осуществления: «Почему …», «Как …», «Каким образом …».

Примерные задания на развитие внимания

Задайте вопросы к данному тексту.

Найдите ошибку в тексте, определении, схеме, таблице.

Дан перечень некоторых объектов, понятий и т.д., расположите их в

определенном порядке.

Примерные задания на развитие мировоззрения

Приведите примеры объектов, процессов реальной действительности, описываемых данным свойством, явлением и т.д.

Составьте содержательную прикладную задачу на применение изученного материала.

При конструировании заданий для оценивания естественнонаучной грамотности необходимо учитывать умения, которые необходимо проверить, что дано в задании и, что нужно определить:

распознавать вопросы, идеи или проблемы, которые могут быть исследованы научными методами;

выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или подтверждения выводов при проведении научного исследования;

демонстрировать знание и понимание естественнонаучных понятий;

делать выводы (заключение) или оценивать уже сделанный вывод с учетом предложенной ситуации;

демонстрировать коммуникативные умения: аргументировано, четко и ясно формулировать выводы, доказательства.

Заданий на функциональную грамотность в учебниках нет, поэтому их разработка ложится на плечи учителя. Конечно, можно адаптировать тексты заданий ПИЗА, хотя их использование на предметном уроке затруднено. Поэтому лучше такие задания проводить либо в качестве разминки, либо на классных часах, тем более, что многие тексты социальны, интересны и поучительны.

Одним из направлений по формированию функциональной грамотности на уроках географии является работа с дискретным текстом – в географии, это, прежде всего, работа с картой, так как любой человек должен уметь использовать карту в практических целях. Методика формирования умений работать с картами различного содержания включает: во-первых, глубокое овладение учащимися картографическим методом исследования, для чего необходимо предусмотреть выполнение школьниками таких заданий, которые помогали бы им осознать те действия, с помощью которых они находят решение.

Большую роль играет отбор приемов учебной работы связанных с умственной деятельностью. На уроках географии часто применяю такие приемы учебной деятельности как анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление причинно — следственных связей, чтение карты, схемы, работа с различными наглядными пособиями. Это весьма эффективные пути в познании явлений природы и их сущности.

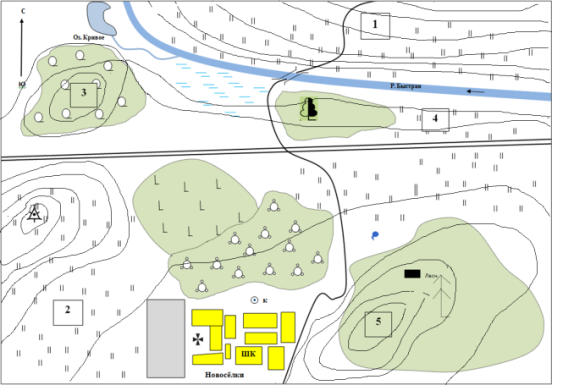

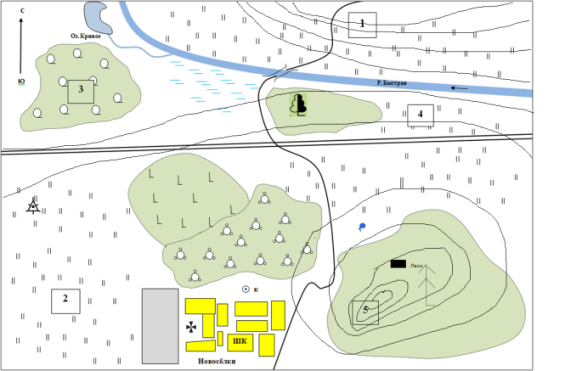

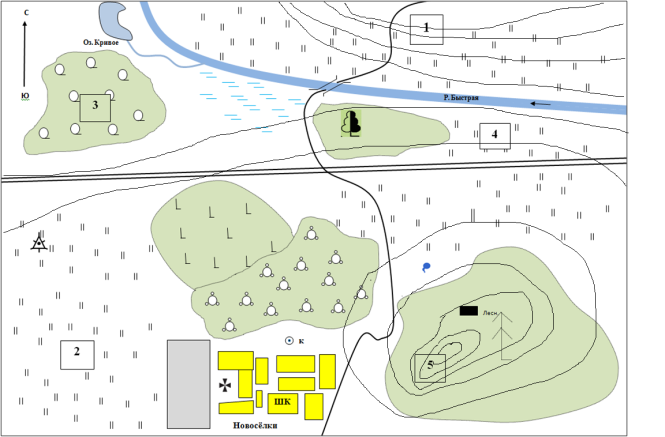

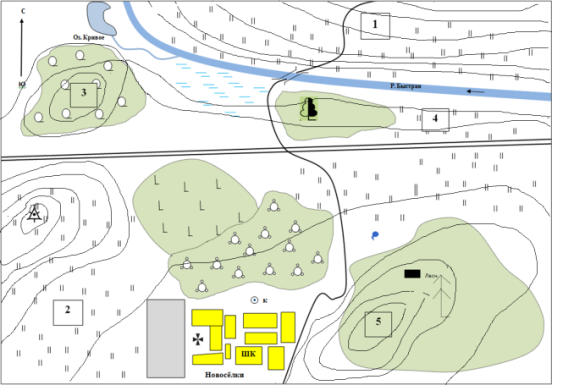

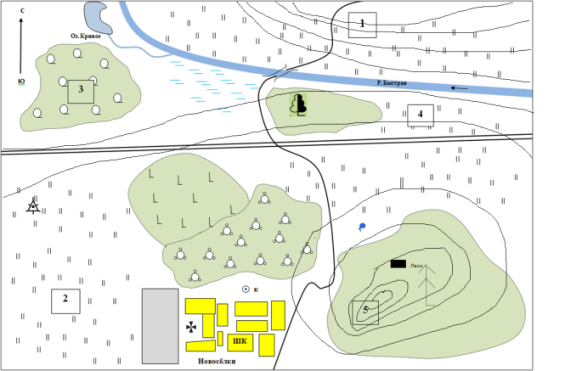

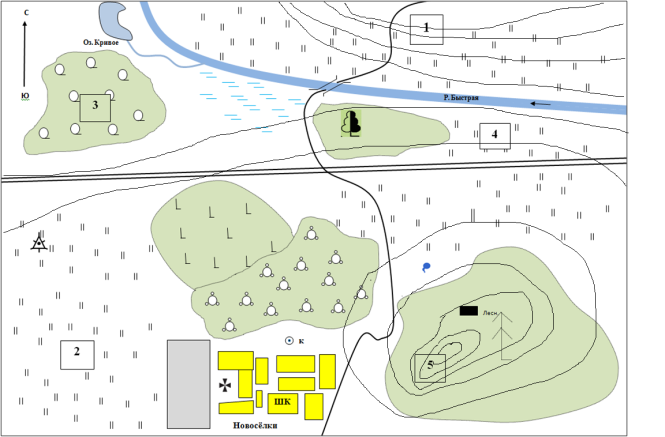

Так для эффективной работы по формированию естественнонаучной функциональной грамотности при изучении темы «Виды изображений поверхности Земли» (6 класс) я разработала и создала динамическую модель «Топографический план местности», котораяпрекрасно работает на каждом этапе урока любого урока по выше указанной теме.

Данная модель представляет собой топографический план местности (без указания масштаба и особенностей рельефа для вариативности заданий), укомплектованный тремя слайдами из оргстекла, позволяющими моделировать разнообразный рельеф поверхности.

|

|

|

Демонстрационная модель с чистым слайдом. Демонстрационная модель со слайдом, на который нанесены горизонтали для решения задач.

Индивидуальный ламинированный

планшет формата А4 для

самостоятельной работы.

Динамичность данной модели позволяет использовать его не только для актуализации опорных знаний и формирования новых знаний, но и для выполнения практических работ, решения большого количества задач контекстного содержания.

Продемонстрирую это на примере урока географии в 6 классе

Модель урока географии по развитию функциональной грамотности обучающихся

Тема: «Изображение на плане неровностей земной поверхности»

Класс: 6

| Этап урока, ситуация, |

Учебная деятельность

|

Прогнозируемый результат образовательной деятельности

|

| Этап актуализации опорных знаний

СИТУАЦИЯ

«Проверь себя»

Цель: проверить знание топографических знаков, умения ориентироваться по плану местности.

Средства обучения: динамическая модель топографического плана местности

Организация: фронтальная или индивидуальная.

Контроль: самоконтроль или контроль учителя. | Используется модель без дополнительных слайдов.

Проверяется чтение топографического плана местности по определению объектов ландшафта и направлений

Приемы:

Какой объект расположен к северу от школы в селе Новоселки? В каком направлении от колодца находится церковь? Какой мост проложен через речку? В каком направлении течет река Быстрая? Какая дорога проходит около поселка? Что расположено к востоку от редколесья? В каком направлении надо двигаться от поселка, чтобы добраться до моста? Где лесник берет воду? Что расположено к западу от села? Какой лес расположен рядом с рекой? | Личностные смыслообразование (границы собственного знания и «незнания»); самоопределение (самооценка).

Метапредметные

Познавательные

регулятивные

Предметные

воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи.

|

| Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии

СИТУАЦИЯ

«Проблема»

Цель: вызвать внутренне осознание потребности открытия новых знаний и умений.

Средства обучения: динамическая модель топографического плана местности

Организация: фронтальная или групповая.

Контроль:

контроль учителя. | Используется модель без дополнительных слайдов.

Предлагается проблемная ситуация:

Школьники решили выбрать место для занятий горнолыжной секции. Какой участок больше всего для этого подходит?

Учитель дает возможность ученикам осознать, в чем именно состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает для решения пробного задания. Ученики анализируют свои попытки выполнить пробное задание, проговаривают вслух: что и как они делали. В ходе анализа каждый фиксирует для себя тот шаг, тот момент в решении, на котором они «споткнулись» — это место затруднения.

Выясняют, что по данному плану местности выбор сделать невозможно, т.к. на нем не изображены неровности земной поверхности – рельеф.

| Личностные

смыслообразование (границы собственного знания и «незнания»); проявлять желание больше узнать.

Метапредметные

познавательные

работа с информацией; работа с учебными моделями; использование знаково-символических средств;

регулятивные

коммуникативные

Предметные

отбирать картографический материал.

|

| Этап первичного закрепления знаний

СИТУАЦИЯ

«Реши задачу»

Цель: зафиксировать полученное знание, рассмотреть, как новое знание укладывается в систему ранее изученного

Средства обучения: динамическая модель топографического плана местности

Организация: групповая или фронтальная.

Контроль: контроль учителя. | На модель прикрепляется слайд с горизонталями №1.

Ученикам предлагается несколько типовых задач по новой теме.

В первую очередь решаем задачу, поставленную на этапе актуализации и фиксировании индивидуального затруднения в пробном действии:

Задача 1. Школьники решили выбрать место для занятий горнолыжной секции. Какой участок больше всего для этого подходит?

Учитель изменяет ситуацию, вывешивая на модель слайд №2.

Задача 2. Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры в футбол. Оцените, какой из участков 1, 2, 3. 4 или 5 больше всего подходит для этого. Почему? | Личностные

Метапредметные

познавательные

работа с учебными моделями; использование знаково-символических средств; выполнение логических операций (сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений);

коммуникативные

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.

Предметные

отбирать картографический материал, ориентироваться в новой ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном пространстве. |

| Этап включения в систему знаний и повторения

СИТУАЦИЯ

«Бизнес-план»

Цель: довести навык решения топографических задач до автоматизма.

Средства обучения: динамическая модель топографического плана местности

Организация: групповая или индивидуальная.

Контроль: контроль учителя. | Предлагаю решить задачу альтернативного характера с обоснованием сделанного выбора

Задача 1. Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, 4 или 5 больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования Вашего ответа приведите

| Личностные

Метапредметные

познавательные

использование знаково-символических средств; выполнение логических операций (сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений);

регулятивные

коммуникативные

оценивать весомость приводимых рассуждений. Предметные развивать географическую монологическую речь.

|

| Этап контроля конечного результата урока

СИТУАЦИЯ

«Практикум»

Цель: изображать рельеф местности и маршрут на динамической модели по заданному условию.

Средства обучения: динамическая модель топографического плана местности

Организация: групповая.

Контроль: контроль учителя. | Выполнение практической работы

Предлагаются индивидуальные планшеты для создания собственных моделей местности на основе имеющегося шаблона по заданным условиям;

Ученики 6 класса отравились в поход по пересеченной местности. От школы они двигались к дому лесника сначала по ровной поверхности, затем им пришлось подняться на крутой холм. Дойдя до дома лесника, расположенного у подножия северного, пологого склона этого холма, ребята отправились к роднику, где устроили привал. Спустившись по пологому склону к реке Быстрая, они разбили лагерь для отдыха. Вечером ученики вдоль берега дошли до моста, а затем, по грунтовой дороге вернулись домой.

Используя текст, на плане с помощью горизонталей изобразите рельеф местности, по которой проходил маршрут учеников 6 класса. С помощью пунктирных стрелок покажите сам маршрут. Знаком Хобозначьте место привала. | Личностные

Метапредметные

познавательные

использование знаково-символических средств; фиксировать полученную информацию графически; регулятивные управление своей деятельностью;

коммуникативные

отбирать картографический материал, ориентироваться в новой ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном пространстве. |

Использование методов и приемов активного обучения на уроках географии создает необходимые условия для развития умения обучающихся самостоятельно мыслить, анализировать, отбирать материал, ориентироваться в новой ситуации, находить способы деятельности для решения практических задач в жизненном пространстве. Так, изучая тему «Атмосфера» в 6 классе при формировании читательской и естественнонаучной функциональной грамотности можно предложить текст и задания следующего содержания:

Текст

Атмосфера

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Возникновение жизни на Земле связано с положением Земли в Солнечной системе, вращением Земли вокруг Солнца и своей оси, наличием воды, атмосферы. Воздушная оболочка Земли важна для сохранения и поддержания жизни. В ней содержится кислород, которым дышат живые существа и углекислый газ, необходимый для питания растений. К тому же в ней есть озон, разновидность кислорода. Он образует особый озоновый слой, который задерживает опасное для организмов излучение из космоса. Она предохраняет Землю от метеоритов. Атмосфера оберегает Землю от сильного перегрева днем и сильного охлаждения ночью.

Нижний слой атмосферы тропосферу называют «фабрикой погоды», так как именно здесь образуются облака, ветер, выпадают осадки.

Свойства воздуха человек использует и в своей повседневной жизни. Например, в квартирах устанавливаются двойные окна.

В результате хозяйственной деятельности людей состав воздушной оболочки Земли изменяется. В воздухе растет содержание углекислого газа, пыли, копоти. В крупных городах загрязненный воздух становится причиной заболеваний людей. Чтобы сохранить воздух чистым, необходимо принимать меры для ограничения выбросов вредных газов. Расширять площади зеленых насаждений.

Задание 1. Задание на выявление информации об атмосфере.

Используя текст, выберите все верные утверждения об атмосфере Земли.

А) Озоновый слой называют «фабрикой погоды».

Б) Углекислый газ, содержащийся в атмосфере необходим для питания растений.

В) Атмосфера – водная оболочка Земли.

Г) Метеориты, проходя сквозь плотные слои атмосферы сгорают.

Задание 2. Задание на выявление знаний о свойствах воздуха атмосферы.

Какое свойство воздуха использует человек, устанавливая двойные окна в квартирах?

А) Воздух быстро нагревается и быстро охлаждается

Б) Воздух – это смесь газов

В) Воздух обладает плохой теплопроводностью

Г) Воздух не обладает цветом и запахом.

Атмосфера

Путешественник Джордж Луи решил совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре. Он взял с собой необходимое продовольствие, теплую одежду. Но поднявшись на высоту 4км, капилляры на руках начали лопаться.

По каким причинам произошли такие изменения?

Задание 3. Задание на выявление знаний об изменении атмосферного давления с высотой.

Выберите из списка правильное утверждение, отметив правильные ответом «да», неправильные « нет»

Атмосферное давление с высотой понижается Да/ Нет

С высотой атмосферное давление повышается Да/ Нет

Нарушается баланс между внутренним давлением и внешним Да/ Нет

Задание 4. Задание на сопоставление.

Установите соответствие

Виды облаков

1. Кучевые

2. Перистые

3. Слоистые

Осадки

А. Сопровождают продолжительными дождями

В. Не сопровождаются осадками

С. Летом – выпадают ливневые дожди, зимой – обильный снег

Задание 5. Задание на решение проблемы.

Предложите меры, направленные на уменьшение загрязнения атмосферы.

Таким образом, задача формирования функциональной грамотности и достижения образовательных результатов ФГОС предъявляет определенные требования к содержанию учебной деятельности на уроке и необходимым компетенциям учителя. Для обеспечения эффективности формирования естественнонаучной грамотности школьников педагогам необходимо применять методы и приемы активного обучения, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой системы методов и приемов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

Вопросы и задания для самостоятельной работы слушателей:

Какие методы позволяют формировать естественнонаучную функциональную грамотность?

Что лежит в основе критериев уровней естественнонаучной грамотности?

Составьте набор заданий по выбранной Вами теме школьного курса географии для формирования функциональной грамотности школьников, используя примерные задания.