СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации»

Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

Г. Красноярск, 2024

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования.

Составители: Мацуева С.В – студентка группы 21П-4 отделения «Преподавание в начальных классах».

«Красноярский педагогических колледж №1 им. М. Горького», 2024.

Аннотация

Современные школы стремится к разностороннему развитию личности школьников. Рассматривая обновлённый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего Образования (ФГОС НОО), видно, как особое внимание уделяется проектно-исследовательской деятельности.

Проектно-исследовательская деятельность - это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата.

Данные методические рекомендации созданы специально для учителей начальных классов. В ней вы сможете узнать о назначении исследовательских и проектных работ, их структуру, критерии оценивания, а также найдете примеры для исследования и проектных задач. С их помощью вы сможете открыть для детей новый, увлекательный мир, в котором каждый ребенок сможет стать творцом.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 5

1.1. Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура. 5

1.2. Типичные ошибки при проведении исследования 7

Примеры ошибок в детских исследовательских работах. 8

1.3. Критерии оценивания детских исследовательских работ 9

1.4. Паспорт исследования №1 «Свойства необычных жидкостей» 11

1.5. Паспорт исследования №2 «Свойства воздуха в жизни человека» 15

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 21

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 21

2.2. Проектная задача №1 «День космонавтики» для обучающихся 3 класса 24

2.3. Проектная задача № 2 «Делу время – потехе час» для обучающихся 3 класса. 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 44

ПРИЛОЖЕНИЯ 45

РАЗДЕЛ 1. Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

Исследовательская работа учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

Исследование– творческая и систематичная работа, проводимая с целью увеличения запаса знаний. Это учебная методика, которая позволяет ученикам самостоятельно исследовать интересующие их темы, проводить наблюдения, анализировать данные и делать выводы. (Цыбина М.В.)

Исследовательская деятельность – это организованная познавательная творческая деятельность учащихся начальных классов, характеризующая целенаправленностью, активностью, мотивацией и сознательностью, в результате которой у обучающихся формируется познавательный интерес и исследовательские умения. (Цыбина М.В.)

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой её проведения. (Цыбина М.В.)

К исследовательской деятельности новый стандарт ФГОС НОО предъявляет требования, которые отражены в разделе метапредметных результатов под пунктом «базовые исследовательских требования». Так же захватывает требования, связанные с работой с информацией, таким образом мы опираемся на пункт «Работы с информацией».

Базовые исследовательские действия:

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:

выбирать источник получения информации;

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей;

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. (ФГОС НОО)

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. Поэтому главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

знакомство с проведением учебных исследований;

развитие творческой исследовательской активности;

стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

ознакомление с научной картиной мира;

вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксирует результат.

Как организовать исследование? Существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования.

Экспресс-исследование. Эта форма, организации предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике.

Долговременные исследования. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит определённый путь:

ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);

предлагает возможные варианты решения;

собирает материал;

делает обобщение;

готовит проект (доклад, макет и др.);

защищает проект.

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов:

- выбор темы;

- постановка цели и задач;

- гипотеза исследования;

- организация исследования;

- подготовка к защите и защита работы.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

На этапе выбора темы исследования возможные действия родителей могут быть следующие: помочь выбрать лучшую из тем, обосновать свой выбор.

Следующий этап: выдвижение первоначальных идей. Возможные действия родителей: помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать.

В ходе сбора материала родители могут посоветовать, дополнить список необходимых источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме. Взрослые помогут ребенку в посещении библиотеки, ориентировании в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. Источниками информации могут быть: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания.

На этапе обобщения материалов родители могут помочь ребенку кратко изложить самое главное и рассказать об этом другим людям. Для этого нужно приготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле.

На этапе подготовки к защите проекта родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка перед выступлением.

Таким образом, для проведения исследовательской деятельности в начальной школе могут быть задействованы родители и учителя. Исследование должно быть понятным и интересным ребёнку, чтобы он мог выполнить его основную часть. На каждой этапе исследование ребёнок может консультироваться с учителем и родителем.

Типичные ошибки при проведении исследования и примеры ошибок в детских исследовательских работах

Выбрать тему оказывается несложно, если точно знаешь, что интересует ребенка в данный момент, какая проблема волнует больше других.

Для уточнения можно провести анкету:

Что мне интересно больше всего?

Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или

поэзией, астрономией или историей)?

Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

В ходе проведения экспериментальной работы было выделено несколько важных общих положений:\

Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

- Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. (Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие).

- Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, - задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл.

- Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности.

- Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Типичные ошибки:

Неактуальная и не отражающая запрос социума тема;

Не отражает интересы учащегося младшей возрастной группы.

Примеры типичных ошибок:

1. Взята слишком узкая тема исследования («Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

2. Тема исследования сформулирована слишком широко. («Культура Руси XII века», «Слово о полку Игореве» и литература», «Нравственные принципы В.А. Каверина», «Сцены дуэли в произведениях А.С. Пушкина» — темы по глубине и объёму соотносимы с научными монографиями.)

3. Тема не соответствует возрасту. («Непристойная лексика в переписке школьников на страницах Интернета» — 7 класс: какую педагогическую задачу решал учитель?)

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом. (Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии у учащегося желания (способностей) к исследовательской деятельности.)

Рекомендации по постановке цели

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны - мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Типичные ошибки при определении целей и задач:

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

Цели исследования завышены;

Несоответствие цели теме и проблеме исследования;

Неясность, неточность формулировки целей.

Пример. Цель исследования — определить влияние социального статуса индивида па качество его жизнедеятельности в условиях современной России.

В такой формулировке цели в ней отсутствует указание на те содержательные свойства предмета и объекта, которые будут анализироваться в данном исследовании.

Цель формулируется в виде процесса исследования, а не его результата.

Пример. Цель исследования — изучить, как профессиональная занятость влияет на физическую активность людей в условиях современной России.

При такой формулировке содержание цели исследования предстает в виде процесса изучения указанных явлений. Однако сам по себе процесс изучения является лишь инструментом исследования и не обязательно может привести к какому-либо содержательному результату, в то время как социологическое исследование предполагает получение значимого содержательного знания об исследуемых явлениях, которое и характеризует его результат.

Как сформулировать гипотезу

1. Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были предположения.

2. Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлечённо и заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и учителю.

3. Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей.

4. Дискуссия. Рассматривая дискуссию, как коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой роли лучше всего выступить учителю.

5. Деловая игра.

Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Как оформить исследовательскую работу

Исследовательская работа обучающегося имеет научный стиль изложения, который имеет свои особенности:

- Строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, изложенных в тексте

- Точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом значении, широким использованием терминов и специальной лексики

- Объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и эмоциональности

- Ясность – умение писать доступно и доходчиво

- Краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора».

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, которая является общепринятой:

титульный лист

оглавление

введение

основная часть

заключение

список литературы

приложения

Типичные ошибки:

Неудачно выбрана тема исследования;

Некорректное название работы;

Неправильная формулировка цели и задачи исследования

Отсутствие обработки данных;

Отсутствие ссылок на литературные источники.

1.3 Критерии оценивания детский работ

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Тема сформулирована грамотно в соответствии с возрастом | 0-1

|

| Присутствует актуальность и значимость исследования | 0-1 |

| Цель соответствует теме исследования | 0-1 |

| Задачи сформулированы чётко и выполнимы в срок исследования | 0-2 |

| Гипотеза соответствует теме | 0-1 |

| Присутствует описание исследовательской деятельности | 0-2 |

| Представлены результаты исследования в соответствии с целью | 0-2 |

| Сделан вывод по достижению цели исследования | 0-1 |

| Присутствует достоверность и научности исследования | 0-1 |

| Верно представлен продукт исследования | 0-1 |

| Представлен способ обработки данных | 0-1 |

Паспорт исследования №1 «Свойства необычных жидкостей»

Паспорт разработали:

ФИ студентов: Мацуева Светлана

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Свойства необычных жидкостей» |

| 2 | Актуальность исследования | Нас окружает большое количество жидкости. Мы всё время сталкиваемся с использованием жидкости (моем посуду, пьём чай и т.д.). Основным свойством жидкости является то, что она может менять свою форму под механическим воздействием. Но, как оказалось, не все жидкости могут вести себя привычным образом. Существует неньютоновская жидкость. Я заинтересовалась свойствами этой жидкости и решили создать её своими руками. |

| 3 | Проблема исследования | Можно ли создать вещество, которое может быть одновременно жидким и твёрдым? |

| 4 | Объект исследования | Неньютоновская жидкость |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: Организация деятельность учащихся 2 класса по формированию базовых исследовательских умений. Для ученика: создать вещество, которое было бы одновременно жидким и твёрдым. |

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: Изучить и проанализировать теоретический материал о необычных жидкостях; Ввести понятие «Неньютоновская жидкость»; Создать неньютоновскую жидкость в домашних условиях. Заполнение дневника исследователя |

| З | Гипотеза исследования | Предположим, что неньютоновская жидкость может быть твёрдой и жидкой одновременно. |

| 8 | Методы исследования | Анализ литературы, наблюдение, опыт, обобщение |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный (2 дня) По организационной форме: групповой (3-4 человека) По содержанию: моно(окружающий мир) |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: подготовить теоретический материал, определить цель, задачи исследования. 2. Теоретический: изучить теоретический материал. 3. Практический: ставим гипотезу, проводим опыты 4. Аналитический: анализируем полученные результаты, формулировка выводов, заполнение дневника исследователя. 5. Презентационный: представляем исследование в соответствии с темой и критериями, представление дневника исследователя. 6. Рефлексивный: провести анализ проделанной работы, выделить трудности и успехи.

|

|

| Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: создать вещество, которое было бы одновременно жидким и твёрдым. Ход исследования: Теоретическая часть: Неньютоновские жидкости — это жидкости, которые имеют переменную вязкость и переменную зависимость от напряжения сдвига. Почему же неньютоновские жидкости так называются? Эти жидкости не следуют закону вязкости Ньютона. Их вязкость может изменяться под действием силы, то есть некоторые жидкости, становятся более жидкими при встряхивании. В жидкости молекулы уже не находятся в кристаллической решётке, но ещё не в таком хаотическом состоянии, как в газах. Если действовать на жидкость сильным давлением, она обретает подобие кристаллической решётки. Например, если кинуть плоский камень на воду под определённым углом, он по ней некоторое время будет скакать. Ход опыта: Распределить учащихся на микрогруппы. Ознакомить с дневником исследователей и опытом. ИНСТРУКТАЖ по безопасности 1) Взять чашу и воду и смешать крахмал в равных количествах; 2) Получить белую жидкость.

Наблюдение: Если мешать быстро, чувствуется сопротивление, а если медленнее то нет. Получившуюся жидкость можно налить в руку и попробовать скатать шарик, при воздействии на жидкость, пока мы будем катать шарик, в руках будет твердый шар из жидкости. Как только мы разожмем руки, твердый шар тут же растечется по руке. Если на эту жидкость воздействовать с силой, то она приобретает свойства твердого вещества. По этой жидкости можно даже бегать, но если замедлить действие, то человек сразу же погружается в неё.

|

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Вода, чаша, крахмал |

| 12 | Продукт исследования | Неньютоновская жидкость, дневник исследователей |

| 13 | Перспектива исследования | Выступление на конференциях, продолжить заполнять дневник исследователя |

| 14 | Используемые источники | Non-Newtonian fluid - Wikipedia (turbopages.org) |

Паспорт исследования №2 «Свойства воздуха в жизни человека»

Паспорт исследования

Паспорт разработали: Евтихова Яна

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Свойства воздуха в жизни человека. |

| 2 | Актуальность исследования | Воздух – невидимка, одно из самых главных богатств природы. Обычно мы даже забываем, что он повсюду вокруг нас. Забываем, но не можем обойтись без него и нескольких минут. Актуальность исследовательского проекта «Свойства воздуха в жизни человека» обусловлена необходимостью углубления знаний обучающихся о свойствах воздуха, необходимостью знания о том, какие свойства воздуха используются человеком в повседневной жизни, повышением интереса к исследовательской деятельности и познанию окружающего мира. Использует ли человек свойства воздуха в повседневной жизни? (добавить ситуацию из жизни ребенка) |

| 3 | Проблема исследования | Как воздух влияет на жизнь человека? |

| 4 | Объект исследования | Воздух. |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: Создать условия для формирования базовых исследовательских действий учащихся 3 класса по теме «свойств воздуха в жизни человека». Для ученика: Изучить свойства воздуха. |

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: 1.Подобрать и изучить литературу по проблеме исследования. 2. Провести опытные исследования, найти и подобрать примеры, показывающие применение свойств воздуха человеком в жизни. 3.Обобщить полученные результаты и сделать выводы. 4. Заполнить дневник исследователя по теме «свойства воздуха»

|

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что воздух имеет свойства, которые используются человеком в жизни. |

| 8 | Методы исследования | Изучение литературы, анализ результатов, опыт. |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: (краткосрочный,) По организационной форме: (групповой,) По содержанию: (моно(окружающий мир),) |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: Определение темы, актуальности, целей, задач, определение проблемы, объекта, подбор методов исследования и оборудования для проведения исследования. 2. Теоретический: Сбор и анализ информации по исследуемой проблеме: - что такое воздух; - свойства воздуха - использование свойств воздуха в жизни человека. 3. Практический: Выдвижение гипотезы и проведение опытов. 4. Аналитический: анализ полученных результатов, формулировка выводов, заполнение дневника исследователя. 5. Презентационный: представление дневника исследователя в соответствии с темой и критериями 6. Рефлексивный: подведение итоги работы (что получилось/не получилось) и формулировка вывода по заданной теме.

|

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Цель исследования: Исследование свойств воздуха и определение их роли в жизни человека. Ход исследования: Опыт № 1. Занимает ли воздух место? Цель: на основе проведенного опыта убедиться в том, что воздух занимает место. Оборудование: полиэтиленовый пакет Описание: возьмем и скрутим полиэтиленовый пакет, он стал выпуклым, а внутри пакета находится воздух. Вывод: воздух имеет место. В повседневной жизни мы встречаемся с тем, что нам приходится совершать действия с предметами, которые позволяют нам доказать, что воздух имеет место (например: надуваем воздушный шар). Опыт № 2. Есть ли сжимаемость и упругость у воздуха? Цель: на основе проведенного опыта убедиться в том, что воздух сжимаем и упруг. Оборудование: Шприц. Описание: возьмем шприц и потянем поршень, так чтобы шприц заполнился воздухом. Заткнем пальцем отверстие вверху шприца. С силой надавим на поршень. Затем отпустим его. Из-за сильного давления воздуха внутри шприца поршень выстреливает с большой силой, возвращаясь в исходное положение. Из-за надавливания на поршень воздух внутри шприца сжимается, что приводит к увеличению силы, с которым он воздействует на стенки шприца и на палец. Когда поршень возвращается в исходную позицию, сжатый воздух расширяется и снова заполняет весь шприц. Вывод: воздух сжимаем и упруг. В повседневной жизни мы играем в мяч. Когда мы ударяем мячом об пол, воздух в мячике сжимается, но так как воздух упруг, он стремится расширяться, и мяч с силой отскакивает от пола. Опыт № 3. Как услышать воздух? Цель: на основе проведенного опыта убедиться в том, что воздух можно услышать. Оборудование: пластиковая трубочка. Описание: подув в пластиковую трубочку, мы услышим звук. Звук возникает тогда, когда дрожит воздух. Вывод: воздух можно услышать. В повседневной жизни человек постоянно находится в социуме, мы взаимодействуем друг с другом через общение. Воздух помогает нам говорить и слышать, а также петь. Произносимые звуки заставляют воздух колебаться, и эти колебания достигают ушей наших слушателей. Воздух заставляет колебаться перепонку в ушах, а мозг формирует ощущение звука. Опыт № 4. Можно ли почувствовать воздух? Цель: на основе проведенного опыта убедиться в том, что воздух можно почувствовать. Оборудование: воздушный шарик. Описание: надуть шарик, прислонить его к щеке и дать сдуться, мы почувствуем движение на своей щеке Вывод: воздух можно почувствовать. В повседневной жизни мы используем вентилятор. Он создает движение воздуха, и мы можем убедиться в том, что воздух можно почувствовать. Опыт № 5. Может ли воздух проводить тепло? Цель: на основе проведенного опыта, убедиться в том, что воздух плохо проводит тепло. Оборудование: два стакана, горячая вода, коробка Описание: в два стакана налить горячую воду. Один стакан поставить на стол, а другой стакан поставить в пустую коробку. Стакан с водой, стоящий на столе, остынет медленнее, чем стакан, стоящий в коробке, потому что в коробке содержится воздух, а он плохо проводит тепло. Вывод: воздух плохо проводит тепло. В повседневной жизни при изготовлении окон люди используют двойные или тройные рамы, между которыми находится воздух. Этот воздух задерживает тепло в помещении. Так как воздух плохо проводит тепло, то в шубе теплее, чем в пальто, потому что меха содержат воздух. Вывод: Наша гипотеза подтвердилась. Действительно воздух имеет свойства, которые мы используем в повседневной жизни.

|

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Стеклянные стаканы, полиэтиленовый пакет, шприц, пластиковая трубочка, воздушный шарик. |

| 12 | Продукт исследования | Дневник исследователя. |

| 13 | Перспектива исследования | Продолжить заполнение дневника исследователя. |

| 14 | Используемые источники | Изучение свойств воздуха с помощью интернета и учебника. Свойства воздуха [Электронный ресурс] // Основные свойства воздуха [сайт]. – Режим доступа: https://ovozduhe.ru/svojstva-vozduha/svojstva-vozduha (дата обращения:28.02.2020)

|

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

Проектная деятельность – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата и ориентирован на интерес, творческую самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. (Г.К. Селевко). Для того, чтобы осуществить проектную деятельность, существуют некоторые показатели:

Во-первых, это сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений, лежащих в основе эффективных социально-интеллектуальных взаимодействий в процессе обучения, к которым относится:

умение спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в ситуации “дефицита” информации или способов действий);

умение управлять голосом (говорить четко, регулируя громкость голоса в зависимости от ситуации, чтобы все слышали);

умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать свое мнение, аргументировано, его доказывать);

умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, рациональное, оригинальное решение, рассуждение).

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. Проект может быть несколько видов:

1.Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2.Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3.Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4.Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5.Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

Данные умения формируются с первых дней ребенка в школе, когда дети совместно с учителем в учебных ситуациях “открывают” и доступно для себя формулируют необходимые “Правила общения”, регулирующие как внешнюю сторону, построение высказываний, так и внутреннюю сторону, содержание высказываний.

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть:

- внутриклассными;

- внутришкольными;

- региональными;

- межрегиональными;

- международными.

Работа по методу проектов - это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию учителя. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса - учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту - совершенно особые.

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, информационной, практической.

Дальнейшая работа над проектом - это разрешение данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед проектной группой внешним заказчиком. Например: учащиеся школы посещают спортивный клуб, руководство которого заказало проектной группе дизайн оформления помещений клуба. Однако в роли заказчика может выступать и сам учитель (проект по подготовке методических пособий для кабинета биологии), и сами учащиеся (проект, нацеленный на разработку и проведение школьного праздника).

Поиск социально значимой проблемы - одна из наиболее трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимися - проектантами.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу четко спланированы от начала до самого конца.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование (планирование) - поиск информации - продукт - презентация. Шестое "П" проекта - это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

Приведем перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной деятельности:

Анализ данных социологического опроса; Атлас;; Видеофильм; Видеоклип; Выставка; Газета; Журнал; Игра; Карта; Коллекция; Макет; Оформление кабинета; Пакет рекомендаций; Письмо в ... ; Праздник; Прогноз; Публикация; Путеводитель; Серия иллюстрации;; Сказка; Справочник.

Отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.

Деятельность учителя и учащегося в процессе выполнения исследования или проекта

| Учащийся | Учитель |

| Исследовательская деятельность, потому что личная мотивация связана с получением объективно новых знаний об объекте своего исследования | Проектная деятельность, потому что смысл этой деятельности заключается в достижении главной цели образования – повышения качества образования учащегося |

| Научный подход к деятельности, потому что критерием качества исследования является его объективность, т. е. принципиальная воспроизводимость результата | Научно-организационный подход, потому что главный смысл деятельности сводится к созданию условий, раскрывающих исследовательские способности учащегося |

2.2 Проектная задача №1 «День космонавтики»

Класс 3

Межпредметная проектная задача «День космонавтики»

Выполнила: Мацуева Светлана

Предмет: Межпредметная (окружающий мир, математика, русский язык, литература, конструирование, развитие речи)

Вид задачи: Межпредметная, может использоваться в качестве составной части рефлексивной фазы учебного года.

Цели и педагогические задачи:

1. Комплексное использование освоенных в разных предметах способов действий в модельной ситуации, требующей их совмещения.

2. Знания, умения и способы действия, на которые опирается задача

Окружающий мир:

- работа с текстом;

- работа со схемой

Математика:

– проведение несложных расчетов;

– «чтение» таблиц;

Русский язык:

– анализ текта, выделение существенной информации

-обобщение знаний о прилагательном.

Литература:

– создание собственных текстов в соответствии с заданным жанром; выразительное чтение стихотворений. Работа с текстом

Конструирование

Изо

Иллюстрировать свою статью

Танграмм

При подведении итогов работы оцениваются:

– умение находить и использовать представленный в разных формах и в разных частях работы содержательный материал, дополнять его собственными знаниями и представлениями, не уходя при этом в сторону беспочвенного фантазирования;

– владение необходимым предметным материалом, правильность выполнения отдельных заданий и умение выстроить с их помощью решение задачи в целом;

– полнота, непротиворечивость и обоснованность решений;

– умение создавать собственные тексты .

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путем экспертного наблюдения и оформляется в виде экспертного листа, в котором фиксируются действия учащихся в процессе решения задачи и делается общий вывод об уровне работы в малой группе (см. приложение).

Цель (результат), которую должны достичь дети:

По результатам выполнения отдельных заданий, составляющих проектную задачу, создать итоговый продукт – иллюстрированный текст для классной стенгазеты ко дню космонавтики

Задача. По данным, которые вы внесете в таблицу. Написать небольшую статью в стенгазету на тему «День космонавтики» и выполнить иллюстрации.

Начало формы

Класс разделен на группы – экипажи.

Экипажи распределяют роли, знакомятся со своими обязанностями.

| Фамилия имя | роль | обязанности | Оценка (выставляется в конце ) |

|

| командир | Руководит всей работой экипажа |

|

|

| читатель | Читает тексты, стихи (литература) |

|

|

| писатель | Заполняет таблицы (русский язык) |

|

|

| математик | Записывает результаты вычислений (математика) |

|

|

| астроном | Записывает названия планет (окружающий мир) |

|

-За время работы выясним, чей экипаж лучше знает историю покорения космоса. Очень многое будет зависеть от организованности, умения выслушивать друг друга и от быстроты принятия решения командиром. Итак, в путь!

-В космической ракете

С названием «Восток»

Он первым на планете

Подняться к звездам смог.

Поет об этом песни

Весенняя капель:

Навеки будут вместе

Гагарин и апрель.

-Почему будут вместе Гагарин и апрель? На чем Гагарин улетел в космос?

-Ракету создавали ученые много лет. Главные русские создатели ракеты:

Циолковский Константин Эдуардович – российский ученый и изобретатель, основоположник современной космонавтики

Королев Сергей Павлович – под его руководством был осуществлен запуск первого в мире космического корабля

1. Давайте построим космический корабль. У каждого экипажа танграмм. Вы должны вырезать детали, собрать ракету и наклеить. Решив примеры, узнаете номер своей ракеты.

92-84=8 76-69=7 36:4=9 72:12=6 56:14=4

(17-17):8=0 42:14=3 99:11=9 42-39=3 71-69=2

14:7=2 (32+8):40=1 (16+16):32=1 0:(18+32)=0 59:(100-41)=1

33:11=3 36:9=4 26-19=7 45:5=9 63:9=7

№ 8023 № 7314 № 9917 № 6309 № 4217

- Профессия космонавт появилась совсем недавно. Космонавт – это человек, который испытывает космическую технику и работает на ней в космосе. Сейчас космонавты есть почти во всех странах. Но космические корабли строят и отправляют в космос только в двух странах – в России и Америке. На российских космических кораблях работали космонавты со всего света: из Франции, Америки, Японии, Китая. Космонавты – мужественные люди. Они живут и работают в необычных условиях – в невесомости, в открытом космосе.

-Пришло время для чтецов в экипажах. Прочитайте стихотворение «Космонавт»

Когда последний закруглен виток,

Так хорошо сойти на Землю снова

И окунуться после всех тревог

В живую красоту всего земного.

Галактика в свеченье звездных трасс,

Нам на нее глядеть, не наглядеться,

Но, поднимаясь в небо, всякий раз

Своей Земле мы оставляем сердце.

2. Вы знаете, что у космонавтов есть специальная одежда. Чтобы узнать, как называется эта одежда, нужно решить примеры и заполнить таблицу.

| 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 29 | 11 | 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

78 + А=75 + 30 : 6 Н – 19=1000 : 100

(74 – 55) : К = 19 60 -11 + Ф = 50

С = 84 : 7 - 9 4 х Р = 64 : 4

Д х 8 = 90 – 2

- Костюм космонавта - скафандр – имеет резиновые камеры, наполняющиеся при перегрузке сжатым воздухом и обжимающие тело. Кабина защищает от пониженного давления. И скафандр тоже. В кабине аппаратура связи с Землей. В скафандре микрофон и датчики аппаратуры, находящейся на наблюдательном пункте, на Земле. Скафандр применяется для выхода в открытый космос, для прогулок по Луне.

– Ученые хотели узнать, с чем придется столкнуться человеку в космическом полете. Поэтому сначала решили отправить в космическую неизвестность различных животных.

-Перед вами текст.

Первыми «космонавтами» - разведчиками стали собаки, кролики, насекомые и даже микробы. Первая маленькая мышка-космонавт пробыла над Землей почти целые сутки. В ее черной шерстке появились белые волоски. Они поседели от космических лучей, но мышка вернулась живой.

Потом настала очередь собак, более умных животных, чем мыши и кролики. Но не каждая собака подходит для полета. Надо найти такую, чтобы величиной она была не больше кошки и весила 4-6 килограммов, ей должно быть не больше 2-3 лет и со светлой шерсткой, так ее лучше видно в кинокамеру.

Породистые собаки для трудных испытаний не годились: они слишком изнежены и капризны. Ласковые, спокойные и выносливые дворняжки лучше всего подходили для космических опытов.

В собачьем «космическом отряде» каждый день занятия и тренировки. Собак учили не бояться тряски и шума, переносить жару и холод, по сигналу лампочки начинать есть и еще многому.

Лучше других сдала «выпускные экзамены» умная и смелая собачка Лайка. Для нее построили специальную ракету, где был запас пищи, воды и воздуха. 3 ноября 1957 года на Лайку одели специальный скафандр, и ракета умчала отважную разведчицу в космос. О здоровье собаки ученые узнавали с помощью специальных приборов, которые были установлены на ракете. Лайка из космоса не вернулась.

Вслед за Лайкой в космос полетели и другие собаки: Белка и Стрелка, Чернушка и Звездочка, Пчелка и Мушка. Все они вернулись на Землю. Так ученые убедились , сто живые существа могут жить в невесомости. Путь в космос был открыт.

Работа с текстом.

- Подчеркните желтым карандашом, какая собака подходит для полета.

- Подчеркните зеленым карандашом, чему учили собак на тренировках.

- Обведите простым карандашом, какая собака сдала «выпускные экзамены»?

- Подчеркните красным карандашом, зачем ученые посылали в космос животных?

– Давайте посмотрим, что увидели в космосе первые космонавты.

(Просмотр слайд-шоу «Виды космоса», последний слайд – Земля)

Вот так выглядит наша планета Земля из космоса. Земля…

Текст.

Земля – третья от Солнца планета Солнечной системы. Главная особенность ее в том, что это единственная планета Солнечной системы, пригодная для существования живых организмов.

Долгие годы люди считали, что земля плоская , затем ее представляли похожей на правильный шар, но на самом деле Земля наиболее близки к эллипсоиду.

Большую часть поверхности планеты занимает Мировой океан (жидкая вода, необходимая для жизни всех живых организмов), остальную часть поверхности занимают континенты и острова.

Атмосфера Земли, земная атмосфера, состоит из нескольких слоев: нижний слой (тропосфера) – азот и кислород, остальную часть составляют водяные пары, углекислый газ и другие газы. Температура на поверхности планеты колеблется от -60 до +50 С на экваторе.

Задание: Подчеркните все имена прилагательные. Сколько их? Запиши в таблицу 2 словосочетания прил+сущ, определить род и число имен прилагательных.

–Земля имеет один естественный спутник – Луну, второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца. Атмосфера отсутствует, поэтому люди не могут на Луне дышать. Температура на поверхности от -169 С до +122 С. Поверхность покрыта смесью тонкой пыли и скалистых обломков , образующихся в результате столкновения метеороидов с лунной поверхностью.

Высадка человека на Луну была осуществлена Соединенными Штатами Америки 12 июля 1969 года.

Заполнив таблицу, вы узнаете имя американского астронавта, ступившего на Луну.

| 1 | 32 | 26 | 42 | 12 | 44 | 1 | 8 | 26 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

610 - С = 578 Р : 7 = 54 : 9

А х 7 = 49 : 7 27 – 40 : 10 = С

35 – Т = 9 Н = 64 – ( В + О)

20 + В = 7 х 4 О х 3 = 9 х 4

– Но в космическом пространстве есть не только наша планета, но и другие планеты.

По порядку все планеты

Назовет любой из нас:

Раз – Меркурий,

Два – Венера,

Три – Земля,

Четыре – Марс.

Пять – Юпитер,

Шесть – Сатурн,

Семь – Уран,

За ним – Нептун.

Он восьмым идет по счету.

А за ним уже, потом,

И девятая планета

Под названием Плутон.

- Подпишите названия планет. Найди ошибку в стихотворении.

7. А сейчас на основе данных, которые вы занесли в свои таблицы, составьте текст в стенгазету ко дню космонавтики. Свой текст иллюстрировать.

| № | Задания | ответы |

| 1. | Номер экипажа |

|

| 2. | Одежда космонавта |

|

| 3. | Перечислить первых космонавтов – «разведчиков» |

|

| 4. | Выпишите из текста «Земля» два словосочетания Прил + сущ. Определить род и число прил. |

|

| 5. | Сколько прилагательных в тексте «Земля»? |

|

| 6. | Имя американского астронавта |

|

| 7. | Название самой большой планеты |

|

| 8. | Сколько лет назад человек высадился на Луне? |

|

2.3 Проектная задача №2 «Делу время – потехе час»

Проектная задача

Выполнила: Евтихова Яна

Математика, окружающий,

Класс: 3.

Название: «Делу – время, потехе – час».

Вид: текущая

Цель: обобщение знаний и способов действий при работе над темой «Время. Единицы времени», посредством создания плаката на тему «Время».

Знания, умения и действия, на которые опирается задача:

Предметные: представление о понятии время, единицы времени, умение выполнять действия с числовыми значениями времени: сравнивать, преобразовывать крупные единицы времени в мелкие, выполнять арифметические действия.

Метапредметные: умение работать в группах, умение оценивать свои знания и умения по теме.

Задачи:

Систематизировать знания учащихся о времени как величине.

Закрепить умения выполнять действия с числовыми значениями времени: сравнивать, преобразовывать крупные единицы времени в мелкие, выполнять арифметические действия.

Планируемый результат: создание плаката на тему «Время», с целью обобщения темы.

Способ оценивания результата:

Экспертный лист (прил. 8)

Лист самооценки. (прил. 7)

Замысел: Данная проектная задача предназначена для учащихся 3 класса. Перед ее проведением учащимся следует задать домашнее задние, которое будет заключатся в повторении темы «Время. Единицы времени». Перед проведением проектной задачи требуется подготовить раздаточный материал, который находится в приложении, а также ватман, для создания плаката и 2 секундомера, для выполнения одного из заданий. При реализации данной проектной задачи следует применить прием введения сказочного персонажа.

Описание (содержание):

Ребята, сегодня к нам пришел Незнайка. Он просит, чтобы мы помогли ему понять одну величину. Помогая Незнайке, вы сможете показать многое из того, чему научились в школе. Чтобы узнать с какой величиной у Незнайки затруднение, нужно прослушать задачу.

Задача:

Никита живёт в нашем городе и учится в 3 классе. Его друг Данил тоже учится в 3 классе и живёт в городе Петропавловск-Камчатском (Дальний Восток). Уроки у Данила заканчиваются в 17.50 часов, а у Никиты в 13.10 часов. Завтра у Данила день рождения.

Может ли Никита, вернувшись из школы в 14.10 часов, успеть поздравить друга с днём рождения? В котором часу это произойдёт?

О какой величине говорится в этой задаче?

Все ли мы знаем об этой величине?

Чтобы помочь Незнайке узнать все о времени, вам нужно будет работать в группах. Вам будет необходимо будет выполнить задания и с их помощью составить плакат, благодаря которым незнайка сможет понять, что же такое время.

Задание №1. ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ? (прил. 1)

Используя данные текста, выполните задания:

Найдите и выделите в тексте определение понятия «время».

Выделите в тексте встретившиеся единицы измерения времени.

Установите и запишите цепочку единиц времени. Начните с самой крупной единицы времени.

Покажите графически взаимосвязь единиц времени между собой по аналогии с единицами длины.

Табл. 1 Соотношения единиц длины:

1 км 1 м 1 дм 1 см 1 мм

1000 10 10 10

Задание №2. Виды календарей.

Определите вид календаря по его описанию.

Запишите в таблицу существенные признаки каждого вида календаря и его применение. (Прил. 2)

Справка.

Календарь (от лат. calendaruim, букв. — долговая книжка в Древнем Риме) — система счисления больших промежутков времени, основанная на периодичности видимых движений небесных тел.

Календарь (печатное издание) — справочное издание, содержащее последовательный перечень чисел, дней недели, месяцев года часто с указанием других сведений и иллюстрациями.

Описание календарей

Это вид настольного календаря. Имеет форму трёхгранного конуса.

Эти календари имеют календарный блок, навитый на пружину. Это вид настольного календаря.

Эти маленькие календари специально предназначены для того, чтобы всегда быть под рукой. Небольшие, но красочные календари этого вида – отличный вариант недорогого рекламного подарка, который будет долгое время служить хорошим напоминанием о любой компании, разместившей на его поверхности информацию о себе.

В календарях этого вида странички не отрываются, а перекидываются на другую сторону (чаще всего на пружинке). Предназначены для крепления на стену.

Это самый простой вид настенного календаря. Он представляет собой обычный плакат, на котором помимо изображения еще есть календарная сетка.

На его листках часто публикуют различную интересную информацию, начиная от советов по выращиванию овощей и фруктов, и заканчивая астрологическими прогнозами. Про этот вид календарей есть загадка:

Под Новый год пришёл он в дом

На стену был повешен он.

Но каждый день терял он вес,

И, наконец, совсем исчез.

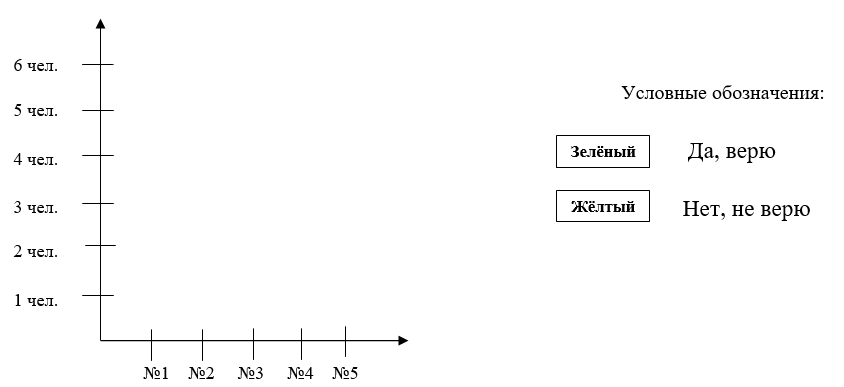

Задание №3. Верите ли вы, что…

Дорогие ребята!

Предлагаем каждому из вас ответить на вопросы анкеты. Ответы могут быть «да» или «нет».

По результатам анкеты составьте диаграмму.

Справка.

Значение слова Диаграмма по Ожегову:

Диаграмма - графическое изображение соотношения каких-нибудь величин.

Анкета «Верите ли вы, что» (Прил. 3):

Век длится 100 лет?

Земля обращается вокруг Солнца за 365 дней?

Високосный год бывает 2 раза в восемь лет?

Одни из самых древних часов – это солнечные часы?

Наступивший 2022 год - високосный?

Задание №4. Миссия «День рождения»

Решите задачу.

Никита живёт в нашем городе и учится в 3 классе. Его друг Данил тоже учится в 3 классе и живёт в городе Петропавловск-Камчатском (Дальний Восток). Уроки у Данила заканчиваются в 17.50 часов, а у Никиты в 13.10 часов. Завтра у Данила день рождения.

Может ли Никита, вернувшись из школы в 14.10 часов, успеть поздравить друга с днём рождения? В котором часу это произойдёт? Обоснуйте свой ответ.

Карта часовых поясов вам поможет в выполнении этого задания. (Прил. 4)

Таблица соотношения времени в Новосибирске и Петропавловск-Камчатском.

| Название города | Соотношение времени | |||

| Новосибирск | 15.00 ч | 13.10 ч |

| 14.10 ч |

| Петропавловск-Камчатский | 20.00 ч |

| 17.50 ч |

|

Задание №5. Сколько?

Выполните задания и результаты запишите в таблицу (Прил. 5).

Сколько примеров на сложение вы можете решить за одну минуту?

2731 364920 4085 12345 36809 4025216 37854

5486 28321 29580 98765 250249 76498 468

Сосчитайте количество рукопожатий в группе за 10 секунд; 30 секунд;

1 минуту.

Сколько приседаний можно сделать за 20 секунд?

Выполните перевод одних единиц измерения времени в другие. Сколько примеров выполнили за 1 минуту?

2мин 8с = _____ с 2сут 15ч = _____ч

5ч 38мин = ______ мин 4ч 15мин = _____ мин

12ч 42мин = _______ мин 10сут 18ч = _______ч

200с = ______мин _____ с 320с = _____ мин _____с

Задание №6.

Заполните таблицу. (Прил. 6)

Запишите названия часов.

Запишите разными способами время, которое показывают каждые часы.

Теперь из полученного материала составьте плакат, который поможет Незнайке разобраться с данной величиной.

Отберите нужную информацию и картинки к плакату, обсудите правильность выбора, а затем расположите информацию красиво на плакате. Завершив работу, рекомендуйте, кто из ребят от вашей группы, защитит плакат. Не забудьте обсудить то, о чем нужно сказать.

Прочитайте текст.

ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ?

Этим вопросом, вероятно, задавался каждый человек. Отправление поездов, вылет самолетов, начало рабочего дня, занятий в школах, спортивных соревнований и передач по телевидению - все это происходит в точно назначенный час.

ВРЕМЯ, понятие, позволяющее установить, когда произошло то или иное событие по отношению к другим событиям, т. е. определить, на сколько секунд, минут, часов, дней, месяцев, лет или столетий одно из них случилось раньше или позже другого.

Тысячи лет назад люди заметили чередование дня и ночи, периодичность смены времён года. Они не умели объяснять эти явления, но стали с их помощью измерять время. Появились первые единицы времени: сутки и год.

Век - промежуток времени, равный 100 календарным годам. XXI век длится с 1 января 2001 года по31 декабря 2100г.

Год - промежуток времени, приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца. В астрономии различают звёздный, солнечный, лунный, календарный (365, 366дней).

Месяц - промежуток времени, близкий к периоду обращения Луны вокруг Земли. Время от одного полнолуния до другого составляет 29 с половиной дней.

Неделя - промежуток времени, равный 7 суткам.

Сутки - единица времени, равная 24ч.

Час - единица времени, равная 60 мин.

Минута - единица времени, равная 60с, от латинского «маленький, мелкий».

Секунда - единица времени, от латинского «второе деление».

| № п/п | Вид календаря | Признаки и применение календаря |

| 1. | «Пирамида» |

|

| 2. | Карманный |

|

| 3. | Перекидной |

|

| 4. | Плакатный |

|

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 4

Приложение 5

| № п/п | Выполненное действие | Результат (количество) |

| 1 | Выражения на сложение |

|

| 2 | Рукопожатия |

|

| 3 | Приседания |

|

| 4 | Перевод единиц времени |

|

Приложение 6

|

ВРЕМЯ:_______________________________ |

|

|

ВРЕМЯ:______________________________ |

|

|

ВРЕМЯ:_______________________________ |

|

|

ВРЕМЯ:______________________________ |

|

Приложение 7

Таблица самооценки

Если ты считаешь, что выполнил задание верно поставь «+», если допустил ошибку – « – ».

| Задание 1 |

|

|

|

|

|

| Задание 2 |

|

|

|

|

|

| Задние 3 |

|

|

|

|

|

| Задание 4 |

|

|

|

|

|

| Задание 5 |

|

|

|

|

|

| Задание 6 |

|

|

|

|

|

Приложение 8

Экспертный лист для оценки работы группы

| Вопросы | Ответы |

| Планирование работы в группе (приступили к решению все вместе, распределили роли и т.д.) |

|

| Лидер в группе (наличие лидера, его появление стихийное, по решению группы и т.д.) |

|

| Взаимодействие членов группы в ходе работы (отсутствие взаимодействия, обсуждение своих решений, помощь друг другу по запросу и т.д.) |

|

| Организация работы на завершающем этапе (общее обсуждение, предъявление результатов каждым учащимся и т.д.) |

|

| Подведите итог – ваше общее впечатление от работы группы |

|

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данных методических рекомендациях представлен материал на тему «проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы». Изучив их, вы узнаете о том, что такое проектная и исследовательская деятельность. Рассмотрим, в чём их особенность и примеры как проектной, так и исследовательской деятельности. Мы ознакомились с ошибками, которые допускают ученики во время выполнения работ данного типа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. №286 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” | ГАРАНТ (garant.ru);

Зубова С.С. Последовательность организации исследователькой деятельности // Исследователь / - 2014 - № 1-2. – С. 95-98.

Карелина И.А. Организация исследовательной деятельности младших школьников на уроках окружающего мир // Психология, социология и педагогика. 2012 №11 [Электронный ресурс] https://psychology.snauka.ru/2012/11/1256 (дата обращения: 11.12.2023).

Леонтович А.В. Об основных понятиях концепции развития исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Медведева, Л.Л. Проектно-исследовательская деятельность как элемент здоровье сберегающих технологий // Начальная школа: плюс до и после – 2013. - №8 – С. 29-32.

Островская И.Ю. Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников.

Подругина И.А., Сергеева Д.В., Соловова О.Р. Проектирование учебно-исследовательской деятельности школьников в современном образовательном пространстве // Современные проблемы науки и образования – 2015 - №6. – С. 9.

28