14

ОРЛОВСКИЙ БАЗОВЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для преподавателей

Тема: «Как научить студентов конспектировать лекции»

СОСТАВИЛА:

преподаватель

Гршанова О.А.

2018г.

ПЛАН:

1. Лекция как одна из основных форм обучения студентов

2. Конспектирование лекций:

2.1 Основные требования, предъявляемые к рациональному

конспектированию

2.2 Организация конспекта

2.3 Методы и приемы скоростного конспектирования

2.3.1 Методы скоростного конспектирования слов и словосочетаний

2.3.2 Скоростное конспектирование фраз

2.4 Обработка конспекта

3. Дидактические основы обучения рациональному конспектированию

1. Лекция как одна из основных форм обучения студентов

Лекция - главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала.

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного изложения учебного материала. Их доводы:

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше.

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало.

4. Одни студенты успевают осмыслить, другие - только механически записать слова лектора.

Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в течение семестра.

Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой организации учебного процесса. Указанные выше недостатки в значительной мере могут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением материала.

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не может быть заменена никакой другой:

• при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция - основной источник информации;

• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы устарели;

• отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и

требуют методической переработки лектором;

• по основным проблемам курса существуют противоречивые концепции. Лекция необходима для их объективного освещения;

• лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно личное эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью повлиять на формирование их взглядов.

Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями. Эмоциональность воздействия лекции играет важную роль не только в преподавании общеобразовательных предметов, но и преподавателям специальных дисциплин не следует ее недооценивать.

2. Конспектирование лекций

2.1 Основные требования, предъявляемые к рациональному

конспектированию

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на то, что студенты пишут конспект.

Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару, экзамену.

Задача лектора - дать студентам возможность осмысленного конспектирования. Задачи студентов - слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко записывать.

Во всех учебных заведениях преподаватели, ведущие дисциплины на младших курсах, сталкиваются с проблемой неумения студентов записывать быстро и качественно лекционный материал. Это связано с тем, что бывших школьников никто не учит конспектировать на слух и они элементарно не понимают чего от них хотят. Поэтому преподавателям приходится, если он хочет, чтобы студенты успели записать материал, диктовать и, следовательно, лекция сопровождается огромными потерями информативной емкости, превращаясь в обычный диктант. Если же преподаватель сохраняет темп чтения лекции, это вызывает протест студентов, что приводит к потере контакта с аудиторией и к снижению информационной емкости.

Поэтому обычно находят компромисс: лектор несколько снижает темп изложения, а слушатели ищут способы ускорения записи. Использование приемов ускоренного конспектирования позволяет повысить скорость записи в 7-10 раз, что повышает эффективность и качество учебного процесса.

Овладение студентами методами рационального конспектирования благотворно сказывается на содержании лекции. Известно, что преподаватели стремятся насытить лекции новейшими достижениями, еще не нашедшими отражения в учебной литературе. В этом случае особенно важно, чтобы студенты записали сведения такого рода достаточно подробно и точно. При отсутствии у них навыков рационального конспектирования преподаватели вынуждены снижать темп изложения материала, а, следовательно, сокращать информационную емкость лекции.

Это приводит к тому, что кроме потери информативности лекции у студентов вырабатывается неправильное к ней отношение: они считают возможным пропускать лекции, ведь нужный им конспект они могут получить или переписать у товарища.

Главные требования к конспектированию - его информативность и быстрота, ведь конспект - это модель, а не копия лекции или статьи.

Поэтому методам, технике и приемам конспектирования надо учить, поскольку для студентов это один из основных навыков в период учебы. Но сейчас это пущено на самотек, а литературы учебного характера по этим вопросам крайне мало. Иногда проблему пытаются подменить ссылками на использование стенографии.

Однако, в отличие от стенографии, носящей общий и универсальный характер, рациональное конспектирование является индивидуализированным процессом, т. е. ориентированным на каждого студента и каждую дисциплину.

Это означает, что по общей схеме слушатель подбирает себе личные приемы записи, учитывая и характер текстов, и особенности своей моторики и почерка.

При конспектировании не надо записывать все, достаточно записать так, чтобы был понятен смысл, т. е. конспектирование, в отличие от стенографии - это запись смысла, а не текста.

Основные организационно-методические особенности рационального конспектирования, его назначения и форм записи состоят в следующем.

Все конспекты одного человека индивидуальны, поэтому в них можно ввести элементы и приемы записи, специфичные для автора.

Конспект содержит рафинированный материал лекции, в сжатом смысле отражающий его смысл, что позволяет его читать достаточно быстро.

Конспект необходимо легко и быстро читать, поэтому нужны формы записи, ориентированные на быстрое чтение, что сразу отклоняет стенографию, не отвечающую этому требованию.

Конспект - это записка себе, поэтому в нем можно использовать формы записи, понятные только автору.

С учетом этого можно сформулировать основные направления рационального конспектирования:

2.2 Организация конспекта

Организация, то есть, упорядочение конспекта, осуществляется с целью повышения удобства записи, воспроизведения и акцентирования смысла. Основными направлениями организации конспекта являются:

размещение записи;

использование цвета.

Размещение записи

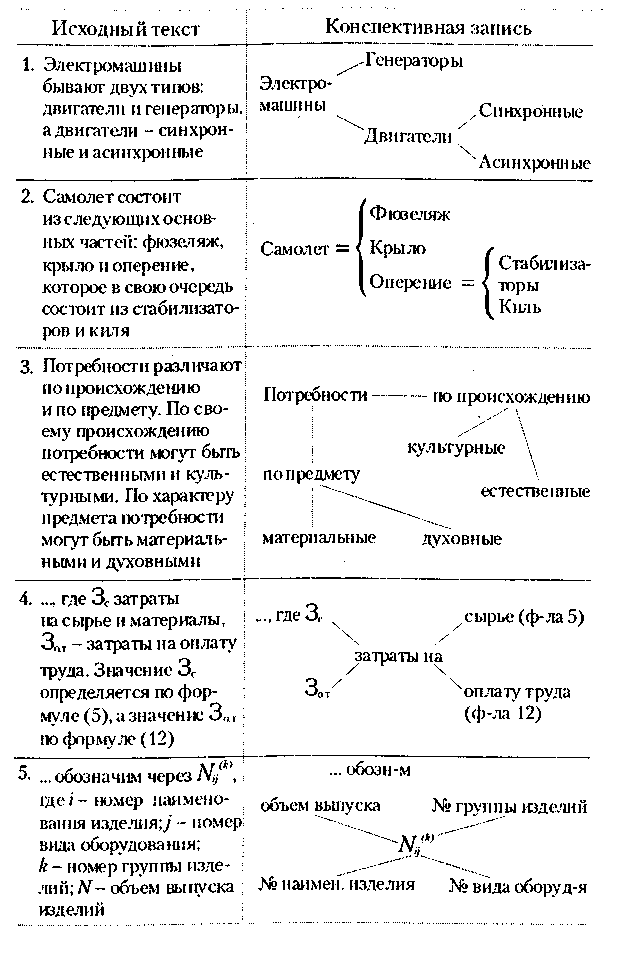

Всю ширину страницы для записи текста целесообразно разделить на 3 поля.

Первое поле предназначено для знаков акцентирования, второе - для основного текста, третье - для пояснений, дополнений и примечаний.

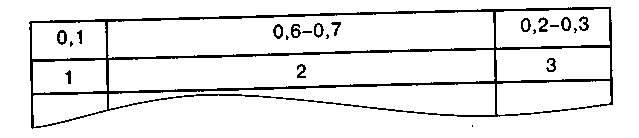

Знаки акцентирования применяются для выделения, привлечения особого внимания к отдельным частям текста, а также для пояснения роли этого места в тексте.

Примерами знаков акцентирования являются:

! - особое внимание;

!! - повышенное внимание;

!!! - особенно важно;

? - неясно, следует обратиться за консультацией или к литературе;

NВ - взять на заметку для дальнейшей проработки;

- смотри выше, повтор;

или ∫ - итог, заключительная мысль;

Д.С. - материал для справки (а не для запоминания);

, √ - сделать вставку в текст, дополнить его;

Р.S. - постскриптум, дополнение; ставится, если лектор, возвращаясь к ранее изложенному, рекомендует дополнить текст.

Дополнения и примечания, размещаемые в третьем поле, как правило, носят характер рекомендуемой преподавателем ссылки на соответствующий источник. При этом запись делается либо словами, либо номером источника по рекомендованному перечню литературы.

Полезно оставлять свободные места для дополнительных записей.

Интервалы между строками должны быть в 1,5-2 раза больше размера букв, чтобы вносить исправления и делать необходимые вставки в отдельные строки.

Рубрикацию, т. е. заголовки разделов, подразделов, необходимо четко выделять, например, с помощью цвета или более крупными буквами с отступами от предыдущего и последующего текстов.

Перечисления в тексте можно делать с нумерацией или с отступами в тексте и использованием дефиса или других символов.

Нумерацию лекций и ее дату в тексте проставлять не рекомендуется, а если это делается, то на левом поле, чтобы не разрывать основной текст лекции в конспекте.

Использование цвета

Цвет несет дополнительную информацию, способствуя лучшему запоминанию и акцентированию внимания при чтении конспекта.

Для этого можно использовать цветные маркеры или цветные ручки. Опасения о дополнительных затратах времени на это напрасны, поскольку использование других приемов, например, подчеркивание, охват рамкой, применение разных размеров букв и т.д., ведет к еще большим потерям времени и к тому же обладают меньшей информативность.

Идея приема выделения цветом по соответствию такова: одинаковым цветом записываются связанные между собой части материала.

Но не следует применять много цветов, желательно не более трех-четырех.

Очень важно объяснить студентам необходимость использования ручек различных цветов при написании конспектов. Они должны понять, что текст, написанный одной ручкой, читается, а, следовательно, и запоминается значительно хуже, чем текст, где выделены основные термины, классификации, на которые сразу обращается внимание в процессе чтения.

2.3 Методы и приемы скоростного конспектирования

Цель и основная задача применения методов и приемов повысить скорость записи, приблизить ее к темпу устной речи средней скорости.

2.3.1. Методы скоростного конспектирования слов и словосочетаний

Эти приемы индивидуальны, требуют творческого подхода. Они просты в применении и зачастую студенты сами начинают неосознанно их применять.

В качестве общих рекомендаций можно предложить:

1. Обозначение часто употребляемых слов и словосочетаний начальными и конечными буквами. Например: м.б. - может быть; д. - должен; т.е. - то есть; т.к. - так как; и т.д. - и так далее; и т.п. - и тому подобное; и др. - и другие; и пр. - и прочие; р-м - рассмотрим; п-м - получим; с-т - существует.

2. Сжимание слова путем недописывания гласных как малоинформативных знаков, обеспечивающих главным образом благозвучие, речи.

Данный прием основан на замечательном свойстве русского языка, в котором ряд согласных, образующих слова, несет больше информации, чем гласные. Однако такой прием применим не для всех слов, а только для тех, где количество согласных превышает количество гласных и они равномерно распределены в составе слова. Например, с помощью данного приема могут быть записаны следующие слова: преступление – прстплн, заработная плата – зрбтн плта, требования – трбвния, торговля - тргвля и другие. Поскольку при письме без гласных теряется информация о падежах и других грамматических особенностях, можно использовать смешанный прием, то есть сохранять гласные лишь в окончаниях.

Пропуски букв и обозначение пропущенных букв дефисом (например, работа - р-та; менеджмент - м-нт; маркетинг - м-нг; коммерция - к-ция).

Сокращение слова путем обозначения частей слов в начале и в конце несколькими буквами (например, конференция – конф или кф, количество - клво). Часто такой прием студенты используют при написании прилагательных: государственный – гос, русский – рус.

Аббревиация. Аббревиатура - сложносокращенное слово, образованное из начальных букв или начальных элементов слов (АТС, прораб). Это эффективное средство, ускоряющее запись и позволяющее избегать повторений часто употребляемых слов. Данный прием лучше всего работает при написании терминов, состоящих из нескольких слов. Например: артериальное давление – АД, внутри больничные инфекции – ВБИ, задержка психического развития – ЗПР и т.д.

Гипераббревиация - это аббревиатура одной буквой. Существуют два основных приема применения этого способа скоростного конспектирования.

1. Обозначение слова начальной буквой с точкой (например, К. - конспект, С. - система, А. - аудит и т. п.). Такой способ часто применяется в словарях. Но применять его допустимо на коротком интервале однородного текста.

2. Способ, который называют применением букв «в обертке». Например,  - алгоритм,

- алгоритм,  - система,

- система,  - экономика и т. п.

- экономика и т. п.

Чаще всего данный прием используется для сокращенного обозначения терминов.

Замена отдельных часто встречающихся слов и понятий специальными значками – иероглифами. Иероглифы могут быть общепринятые (+, -, =, х, :, , и придуманные (N - наоборот; - взаимосвязаны, → - следовательно, α – который и др.).

Использование пиктограмм. Пиктография - отображение содержания сообщения в виде рисунка. Элементы пиктографического письма могут успешно использоваться при конспектировании, т. к. обладают повышенной наглядностью. Примеры пиктограмм при конспектировании: F(x)↑ - функция возрастает, F(x)↓ - убывает,

Использование пиктограмм. Пиктография - отображение содержания сообщения в виде рисунка. Элементы пиктографического письма могут успешно использоваться при конспектировании, т. к. обладают повышенной наглядностью. Примеры пиктограмм при конспектировании: F(x)↑ - функция возрастает, F(x)↓ - убывает,

Пиктограмма создает образ, что важно для использования механизма зрительной памяти. Поэтому пиктограммы не только ускоряют запись, но и значительно улучшают восприятие конспекта, способствуют запоминанию материала, так как заставляют работать зрительную память и дают возможность воспринимать не слова, а образы.

В сфере гуманитарных и социально-экономических дисциплин этот прием сокращения применяется мало, поскольку понятия этих дисциплин в виде рисунка изобразить трудно. Хотя можно найти варианты использования пиктограмм, например: - план, - документация.

2.3.2. Скоростное конспектирование фраз

Рассмотренные приемы записи слов, символов и словосочетаний просты и после непродолжительной тренировки выполняются автоматически. Приемы конспектирования фраз более сложные, так как требуют осмысления и творческой переработки текста. Но они дают гораздо больший эффект как в скорости записи, так и в последующем восприятии и запоминании текста.

Основной идеей является перекодирование и свертывание текста. Объективной предпосылкой этой идеи является избыточность языка. Исследования показали, что русский язык обладает избыточностью около 80 %. То есть, если из текста убрать до 80 % символов, то можно понять, о чем идет речь.

Именно эта избыточность позволяет легко понимать друг друга, несмотря на особенности произношения каждого человека (акцент, нечеткое произношение окончаний, неправильное ударение) и естественные помехи (шум, музыкальный и зрительный фон). Правда, после удаления 80 % символов текст приходится не читать, а расшифровывать, что для конспектирования неприемлемо.

Если же из текста убрать не 80 %, а меньше символов и слов, то можно и текст сократить, и читать его будет несложно.

Существует три основных приема скоростного конспектирования фраз.

1. Свертывание фразы с использованием контекста

Сущность этого приема состоит в том, что из текста при конспектировании убираются те слова, которые можно без труда восстановить по смыслу. Автор любого текста (учебника, текста лекций) не может пропускать такие слова, иначе его речь станет сухой, потеряет стройность и будет хуже восприниматься. Поэтому сокращение должен выполнять слушатель.

В первую очередь из фразы может быть удалена группа подлежащего, поскольку оно совпадает с содержанием контекста и поэтому легко по нему восстанавливается.

Например, если темой лекции является рациональное конспектирование, то из фраз «конспект применяется для...», «достоинствами конспекта являются...» можно оставить «применяется для...», «достоинства...». К чему это относится, легко восстанавливается по смыслу: вся лекция о конспекте, значит, и эти фразы относятся к нему.

Во вторую очередь из фразы удаляется часть словосочетания, которая по смыслу дублирует другую его часть. Например, если на лекции сравниваются по своим характеристикам крыло самолета и винт вертолета, то нет необходимости в конспекте употреблять полностью названные словосочетания, а можно их сократить до «крыло» и «ротор», поскольку и так понятно, к какому летательному аппарату они относятся.

Следующим кандидатом на удаление является группа сказуемого. В этой группе глагольные слова, особенно связанные с перечислением (типа «бывают», «состоит», «включают»), заменяются графическими символами, например, вилкой или скобкой.

2. Преобразование фразы

Применение этого приема требует понимания конспектируемого текста, творческой его переработки и высокой скорости мышления. По ускорению записи этот прием наиболее эффективен.

Суть его заключается в том, чтобы найти фразу, эквивалентную данной, но более короткую. Поиски такой фразы можно вести в нескольких направлениях:

подобрать более короткие синонимы для составляющих фразу слов (например, с использованием известных слов иностранного языка);

сформулировать то же самое другими словами, устранив, например, некоторые прилагательные, выполняющие лишь функции «украшения»;

подобрать более короткий текст, используя систему сокращений слов и словосочетаний.

Тренировку этого приема целесообразно начинать с конспектирования печатных текстов, поскольку при этом есть время для осмысления и свертывания текста с постепенным ускорением.

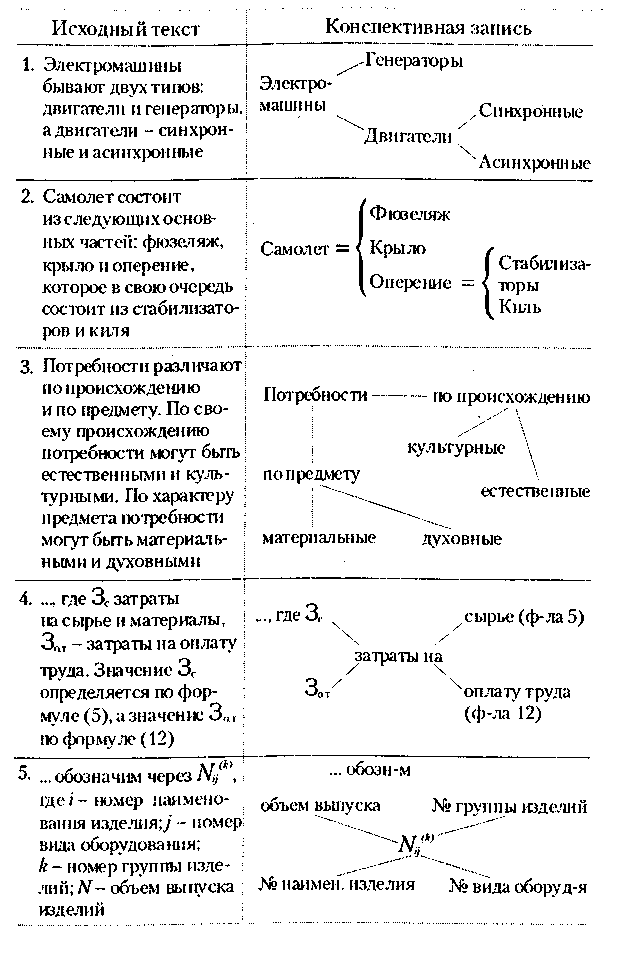

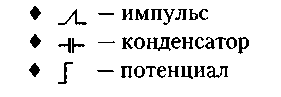

3. Пространственная запись текста

Этот прием позволяет ускорить запись и полностью использовать пространство листа. Кроме того, этот прием обладает повышенной образностью, облегчает запоминание и пригоден для текстов из многих областей знаний, в которых используются перечисления.

Варианты пространственной записи достаточно разнообразны, но можно рекомендовать использовать «вилку», соответствующую словосочетанию «бывают следующих видов» или «подразделяются на...», и скобку, соответствующую словосочетанию «состоит из...».

Рассмотрим несколько примеров:

К разновидностям пространственной записи можно отнести и простейшие способы:

Например, программисты применяют специальную систему отступов, называемую «запись лесенкой».

Кроме ускорения и компактности записи этот прием улучшает восприятие и запоминание. Такой конспект теряет внешнее однообразие, каждая страница приобретает индивидуальный вид, что активирует механизмы зрительной памяти и облегчает запоминание.

2.4 Обработка конспекта

После завершения конспектирования конспект нужно обработать, чтобы повысить его информативность и полноценность. Обработку конспекта желательно проводить в тот же день, пока еще свежи в памяти материалы лекции, ее нюансы, ссылки на дополнительные источники информации. Обработка конспекта повышает его читаемость и облегчает запоминание.

Обработка конспекта проводится в два этапа.

На первом этапе, в процессе изучения дисциплины в течение семестра, в конспект вводятся пропущенные слова, фразы, уточняются определения, вносится дополнительная информация из рекомендованных источников (для этого в конспекте следует оставить свободное место), проставляются дополнительные знаки, акцентирования.

На втором этапе, перед сессией, проверяется комплектность конспекта, вносится пропущенная информация, снимаются вопросы путем общения с коллегами и преподавателем.

3. Дидактические основы обучения рациональному конспектированию

Хотя преподавателю, читающему лекцию, и не приходится конспектировать самому, но наличие навыков конспектирования у его слушателей ему далеко не безразлично. Достаточно часто на лекции излагается материал, который просто еще не успел войти в учебники, и его необходимо записать. Если же аудитория конспектировать не умеет, то лекция превращается практически в диктант, а это расход времени и преподавателя, и слушателей...

Навыки скоростного конспектирования у студентов позволили бы без ущерба для качества конспектов и понимания материала существенно повысить темп лекции, увеличить объем изучаемого материала, усилить глубину его проработки.

Техника рационального (организованного и скоростного) конспектирования – это один из основных профессиональных навыков обучающихся. Этот навык приходит не стихийно, хотя некоторые приемы (даже из числа рассмотренных) вырабатываются, но бессистемно, а следовательно, и малоэффективно. Знаниям, умениям и навыкам в этой области надо учить так же, как мы учим всему остальному. Если пустить это на самотек, то студенты если и осваивают какую-то самостоятельно изобретенную технику конспектирования, то обычно она оказывается, как показывает опыт, весьма ограниченной по составу приемов и часто примитивной. Лишь небольшая часть из огромного контингента обучающихся в различных формах и на разных уровнях пользуется достаточным количеством приемов рационального конспектирования. Уместно напомнить и заметить, что знания таких приемов и умения ими пользоваться совершенно недостаточно, необходима выработка твердых навыков, доведенных до автоматизма.

При этом можно напомнить, что педагогика различает три уровня научения: приобретение знаний, образование умений и формирование навыков. К знаниям относятся конкретные взаимосвязанные факты, системы понятий, законы, принципы и правила, отражающие определенные закономерности в данной предметной области, а также теоретические обобщения и связанные с ними понятия, термины и определения. Под умениями понимаются практические достижения, которые обучаемый может совершить на основе полученных знаний и которые, в свою очередь, в дальнейшем могут способствовать получению новых знаний. Навык – это действие, которое характеризуется высокой мерой освоения, прием выполняется без предварительного обдумывания, автоматически.

Итак, конспектированию надо учить на каждой лекции. Для выработки навыков студенты должны регулярно проводить тренировки рекомендованных и самостоятельно придуманных приемов рационального конспектирования. Особенно это относится к сокращенной записи (свертыванию фраз). На первых лекциях преподавателю лучше самому превращать свои слова в конспект и периодически обращать внимание слушателей на приемы, с помощью которых он это делает. Также можно лекцию вести в достаточно высоком темпе, чтобы у студентов возникла потребность в освоении техники конспектирования, так как без нее им трудно вести запись лекции. Реально нужно потратить на первых двух‑трех лекциях всего по 10 мин для освоения студентами примерно половины приемов. Это уже позволяет повысить темп конспектирования раза в два.

Эффективным является комбинирование указанных способов.

Порядок изложения приемов может меняться в зависимости от того, что более необходимо для той дисциплины, которую читает преподаватель, и что ему необходимо в первую очередь. Например, на первой лекции можно показать размещение записи, использование знаков акцентирования, рубрикацию, пространственную запись. На доске можно вести изложение материала в цвете: для этого достаточно взять цветные мелки.

Преподавателю целесообразно рекомендовать сокращения типа аббревиатур, гипераббревиатур, пиктограмм, иероглифической записи. Он может предусмотреть, какие термины будут более употребительными в дальнейшем. Введение сокращений самим преподавателем имеет еще одно преимущество: в этом случае все студенты используют одинаковую систему сокращений. Преподавателю же удобно и регулировать темп введения новых сокращений. . Если на очередной лекции введено несколько активно используемых терминов, то на следующей лекции можно дать для них сокращения (сразу вводить нельзя — надо, чтобы слушатели привыкли к термину).

Обязательно следует обратить внимание на работу цветом по важности (это надо делать на всех дисциплинах).

Можно сделать вывод, что качество конспектов зависит не только от умения слушателей конспектировать, но и в значительной мере от умения преподавателя видеть, как будет записана читаемая им лекция в конспекте.

При этом выпадают из рассмотрения такие приемы, как использование контекста и преобразование фразы, так как они требуют специальной тренировки.

Последнее замечание относится к общей организации конспекта. Логика изложения не всегда совпадает с логикой справочника, и когда человек обращается к своему конспекту как к справочнику, чтобы почерпнуть какую‑то информацию, то иногда возникает проблема: а где в конспекте ее искать. Поэтому иногда целесообразно применить прием, который мы назовем секционированием конспекта . Суть его заключается в том, что конспект разбивается на несколько секций, а запись осуществляется в одной из них в зависимости от сущности записываемого материала: каждая секция предназначена для своих целей. Примером такого секционирования является тетрадь по иностранному языку, где выделена отдельная часть под словарик. В той же тетради можно выделить и четыре части (или завести четыре тетради); впервой записываются грамматические правила, во второй — изучаемые фразеологические обороты, в третьей — словарь, а четвертая предназначена для выполнения упражнений. При необходимости найти грамматическое правило просматривается первая секция, при поиске нужного оборота — вторая, четвертая же вообще не предназначена для последующего просмотра.

Таким образом, можно секционировать конспект почти по любому курсу. Управлять распределением записей по секциям должен преподаватель. Он должен заранее сообщить слушателям, что необходимо иметь столько-то разделов в конспекте, и в ходе лекции указывать, что и куда следует записывать.

Использование всех рекомендуемых приемов рационального конспектирования с учетом его обработки позволяет значительно упорядочить конспект, ускорить запись, повысить его информативность, мнемоничность, читаемость, а следовательно, эффективность конспектирования и в конечном итоге качество учебного процесса и подготовки специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002

Минько Э. В. Методы и техника ускоренного конспектирования и чтения: Учебно-методическое пособие/ СПбГУАП. СПб., 2001

Пшеничнов М.В. План-конспект лекции: "Практическое использование интеллектуальных возможностей"

Штернберг Л. Ф. Скоростное конспектирование: Учеб.-метод. пособие. М.: Высш. школа, 1988.

Штернберг Л. Ф. Скоростное конспектирование// Наука и жизнь. 1985. № 1,2.

ШТЕРНБЕРГ Л.Ф.Приемы скоростного конспектирования // http://www.town.ural.ru/students/

Использование пиктограмм. Пиктография - отображение содержания сообщения в виде рисунка. Элементы пиктографического письма могут успешно использоваться при конспектировании, т. к. обладают повышенной наглядностью. Примеры пиктограмм при конспектировании: F(x)↑ - функция возрастает, F(x)↓ - убывает,

Использование пиктограмм. Пиктография - отображение содержания сообщения в виде рисунка. Элементы пиктографического письма могут успешно использоваться при конспектировании, т. к. обладают повышенной наглядностью. Примеры пиктограмм при конспектировании: F(x)↑ - функция возрастает, F(x)↓ - убывает,