УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «КАЛЕЙДОСКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Методы и приемы рефлексии на учебных занятиях

в организации дополнительного образования»

Автор-составитель: Сочнева Т.П.,

методист МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»

Ст. Медведовская

2022 год

1.Введение

Сегодня рефлексия является не дополнительной частью занятия, а её полноправной составляющей, совершенствующей учебный процесс и выделяющей личность обучающегося. Рассмотрение способности к рефлексии учебной деятельности как сформированного личностного свойства, обеспечивающего успешное одновременное осознание выполняемой деятельности (ее структуры) и средств регуляции этой деятельности с точки зрения их эффективности, включающее умения выявлять индивидуальные особенности собственной деятельности, анализировать ее результаты позволяет определять условия и педагогические средства формирования этой способности. Обязательным условием создания развивающей среды на учебном занятии в детском объединении дополнительного образования является этап рефлексии. Рефлексия помогает учащимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь.

Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков и прошедших событий.

Рефлексия по информации с разных источников - это:

- в переводе с латинского «reflexio» – «обращение назад»;

- словарь иностранных слов определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание;

- толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ (по Ожегову) или как склонность к анализу своих переживаний, размышлению о своем внутреннем состоянии;

- в современной же педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.

Рефлексия помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы,

скорректировать свой образовательный путь. Она тесно связана с целеполаганием. Постановка обучающимся целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию – осознание способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и стартовое звено для новой образовательной деятельности и постановки целей.

Рефлексия на занятии - это совместная деятельность обучающегося и педагога, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого обучающегося.

К функциям рефлексии в педагогическом процессе можно отнести:

- диагностическую функцию – выявление уровня взаимодействия между участниками педагогического процесса, уровня эффективности данного взаимодействия, отдельных педагогических средств;

- проектировочную – предполагает моделирование, предстоящей деятельности, взаимодействия, целеобразование в деятельности;

- организаторскую – выявление способов и средств организации продуктивной деятельности и взаимодействия;

- коммуникативную рефлексия как условие продуктивного общения педагога и обучающегося;

- смыслотворческую – формирование в сознании участников педагогического процесса смысла их собственной деятельности, смысла взаимодействия;

- мотивационную – определение направленности и целевых установок деятельности;

- коррекционную побуждение участников педагогического процесса к корректировке своей деятельности, осуществляемого взаимодействия.

Рефлексия способствует развитию трёх важных качеств человека, которые потребуются ему в XXI веке, чтобы чувствовать себя успешным.

Самостоятельность. Не педагог отвечает за обучающегося, а тот, анализируя, осознаёт свои возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру активности и ответственности в своей деятельности.

Предприимчивость. Обучающийся осознаёт, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки или неудачи не отчаивается, а оценивает ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и задачи и успешно решает их.

Конкурентоспособность. Умеет делать что-то лучше других, действует в любых ситуациях более эффективно.

В основе развития рефлексии лежит соблюдение принципов развивающего обучения и применение комплекса педагогических средств направленного воздействия на формирование этой способности.

Самоконтроль, самооценка, рефлексия являются важнейшими этапами учебной деятельности. Именно овладение этими действиями позволяет обучающимся самостоятельно планировать, анализировать, оценивать собственную деятельность, производить её коррекцию, ставить перед собой новые учебные задачи и находить пути их решения. Систематическая работа по формированию этих действий в конечном итоге приводит к повышению уровня владения учебным материалом, к переходу на новую ступень развития. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с учебного занятия с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со своими.

2. Типы, функции, факторы и виды рефлексии

Рефлексия выступает как механизм построения новых образцов себя, выработки более адекватных знаний о мире, как один из показателей умственного развития, как цепочка внутренних сомнений, умозаключений, переживаний, оценок. Она является системообразующей характеристикой мышления. Рефлексия выполняет определенные функции. Ее наличие, во-первых, позволяет человеку сознательно планировать, регулировать и контролировать свое мышление (связь с саморегуляцией мышления); во-вторых, позволяет оценивать не только истинность мыслей, но и их логическую правильность; в-третьих, рефлексия не только улучшает результаты решения задач, но и позволяет решать задачи, которые без ее применения решения не поддаются.

проектировочная (проектирование и моделирование деятельности участников педагогического процесса);

организаторская (организация наиболее эффективных способов взаимодействия в совместной деятельности);

коммуникативная (как условие продуктивного общения участников педагогического процесса);

смыслотворческая (формирование осмысленности деятельности и взаимодействия);

мотивационная (определение направленности совместной деятельности участников педагогического процесса на результат).

С педагогической точки зрения рефлексия – неотъемлемый компонент деятельности, необходимое условие ее совершенствования. Суть рефлексии заключается в уникальном опыте личностного осмысления, переживания, оценки отношения к тому, что связано с различными сферами деятельности человека, это особая реальность, которая обеспечивает осмысление прошлого проектирование будущего, а потому является незаменимым механизмом в педагогической практике.

Значение рефлексии состоит в том, что она обеспечивает не только потенциальную, но и реальную открытость личности новому опыту, является источником инноваций и развития.

Рефлексивные технологии соотнесены четырьмя типами:

Кооперативная рефлексия. Рефлексивные упражнения данного типа обеспечивают проектирование коллективной деятельности и кооперацию совместных действий субъектов деятельности. Акцент направлен на результаты рефлексирования, а не на процессуальные моменты проявления этого механизма.

Коммуникативная рефлексия. Выступает в качестве важнейшей составляющей коммуникативного акта, межличностного восприятия и характеризуется как специфическое качество познания человека человеком.

Личностная рефлексия. Методы и упражнения данной группы формируют способность и потребность в анализе собственных поступков субъекта, образов собственного «Я» как индивидуальности, апробирование и переосмысление личностных стереотипов (шаблонов действия).

Интеллектуальная рефлексия. Данная группа упражнений направлена на решение проблем организации когнитивных процессов переработки информации и разработки средств обучения решению типовых и оригинальных задач.

Если рассматривать рефлексию по временному фактору, то можно выделить следующие виды рефлексии (рис.1):

упреждающая – ориентирована на опережающее отражение отношений, мнений, смыслов до начала осуществления деятельности, анализ возможных последствий до того, как принято решение;

синхронная – осуществляется непосредственно в процессе деятельности, одновременно с ней, что дает возможность гибко корректировать действия в соответствии с текущей ситуацией;

ретроспективная – направлена на осмысление хода и результатов уже произошедшего, завершенного на данный момент действия, позволяет оценить эффективность деятельности в целом и извлечь урок на будущее.

Рис.1 Виды рефлексии по временному фактору.

По характеру объекта рефлексии выделяют такие ее виды (рис.2):

кооперативная – анализ процесса совместной деятельности (механизм ее реализации включает остановку деятельности, выход во внешнюю по отношению к ней позицию, фиксацию затруднений, анализ причин затруднения, конструирование нового способа деятельности);

коммуникативная – осмысление человеком того, как он воспринимается партнерами по общению, смена представлений о другом субъекте на более адекватные в результате общения;

личностная – процесс переосмысления себя, анализ отношения к самому себе, к собственным поступкам;

интеллектуальная – ее предметом являются знания об объекте и способы действия с ним.

Рис.2. Рефлексия по характеру объекта.

Рефлексивные технологии

Рефлексия в педагогическом процессе - это процесс самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической ситуацией, с тем, что составляет педагогическую ситуацию: обучающимися, педагогом, условиями развития участников педагогического процесса, средой, содержанием, педагогическими технологиями и т.д.

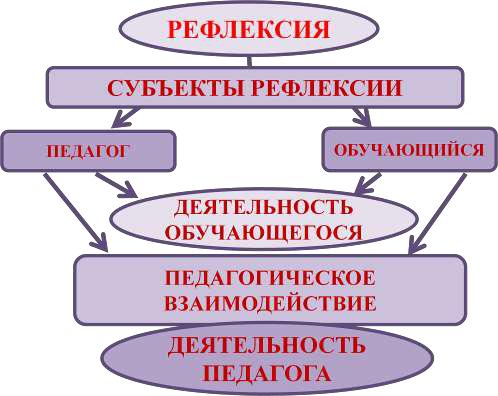

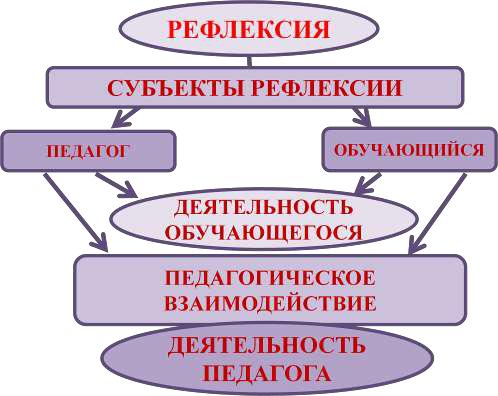

Определению сущности педагогической рефлексии способствует рассмотрение ее структуры. Так как педагогический процесс организуется и осуществляется педагогом для создания условий развития обучающихся, то и все компоненты рефлексии в педагогическом процессе обусловлены рефлексией обучающегося своей деятельности в педагогическом процессе. Именно этот компонент делает целесообразным рефлексию деятельности педагога, рефлексию взаимодействия. Предполагается обмен деятельностями педагога и обучающихся, то рефлексия в педагогическом процессе будет включать следующие компоненты:

рефлексию педагогом своей педагогической деятельности;

рефлексию педагогом педагогического взаимодействия;

рефлексию обучающимся своей деятельности;

рефлексию обучающимся деятельности педагога;

рефлексию обучающимся педагогического взаимодействия (рис. 4).

Рис. 4. Структура рефлексии в педагогическом процессе.

При использовании технологии рефлексивного обучения главным звеном на занятии должна быть рефлексия, побуждающая к осмыслению собственной деятельности, межличностных отношений и педагогического взаимодействия. Процесс рефлексии должен быть многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но окружающими людьми. Рефлексия на учебном занятии — это совместная деятельность обучающихся и педагога дополнительного образования, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого обучающегося. Рефлексия может проводиться как после учебного занятия, так и после изучения темы или раздела. Важным фактором, влияющим на эффективность развития рефлексивных умений в процессе обучении, является многообразие форм рефлексии. Формы образовательной рефлексии различны:

невербальные формы: сочинение, письменное анкетирование, графическое или рисуночное изображение происходящих изменений.

Организация рефлексии на учебном занятии.

Рефлексия может осуществляться не только в конце занятия, как это принято считать, но и на любом его этапе, а также может осуществляться по итогам не только занятия, но и других временных отрезков: изучения темы, полугодия, года и т.п.

Рефлексия организуется на различных этапах учебного занятия:

1. Этап организационного момента и целеполагания.

Цель: побуждение обучающихся к деятельности.

Рефлексия выражается в выборе индивидуальной цели обучающихся в рамках формирования как общеучебных, так и специфических умений и навыков.

2. Этап актуализации знаний и умений обучающихся.

Цель: диагностический срез, позволяющий обучающемуся увидеть свой уровень подготовленности

Содержание рефлексии: каждый обучающийся для себя определяет полноту знаний по теме и самостоятельно оценивает правильность выполнения задания.

3. В начале работы по теме занятия - содержательная рефлексия.

Цель: помочь обучающимся осознать интеллектуальный «конфликт», получить знание о границе своего знания и выдвинуть учебную задачу: расширить эти границы.

Содержание работы: самостоятельно выбрать форму организации познавательной деятельности.

4. На завершающем этапе.

Цель: подвести итоги работы, поставить новые цели, выявить удовлетворенность работой.

Содержание: происходит осознание обучающимися уровня освоения, способ действий, их продвижение.

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель занятия, содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся.

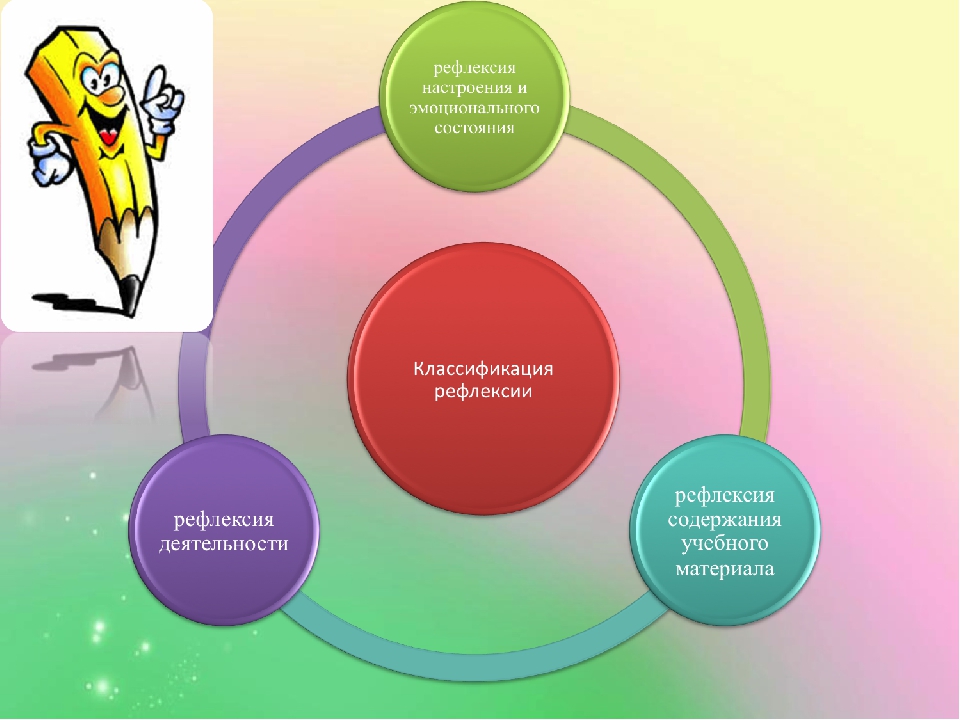

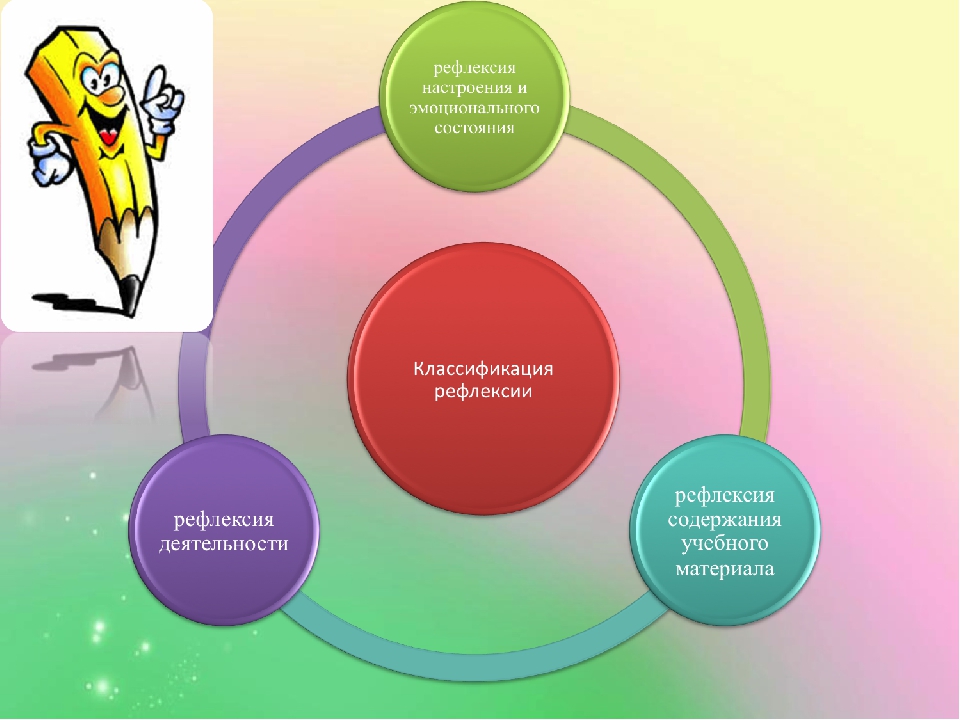

Классификация рефлексии.

Исходя, из функций рефлексии предлагается следующая классификация:

- Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно с целью установления эмоционального контакта с обучающимися в начале и в конце занятия для закрепления его благоприятного исхода деятельности. Рефлексия настроения и эмоционального состояния – способствует формированию благоприятного микроклимата на учебное занятие. Здесь реализуется здоровьесберегающая функция рефлексии. Целесообразно проводить такую рефлексию в начале занятия с целью установления эмоционального контакта или в конце деятельности.

- Рефлексия деятельности - осмысление способов и приемов работы с учебным материалом. Применение этого вида рефлексии в конце занятия дает возможность оценить активность каждого на разных этапах учебного занятия. Рефлексия деятельности – вид, который применяется на этапе проверки знаний и умений обучающихся, защите проектных работ; а применение в конце учебного занятия покажет активность каждого обучающегося; здесь рефлексия выступает в качестве мотивации учения и определения степени достижения цели, в качестве одного из основных механизмов развития мышления, сознания и учебной деятельности, техника осмысления процесса, способов и результатов мыслительной работы, практических действий, которая способствует осмыслению помех и затруднений в данной ситуации.

Приёмы проведения рефлексии

Устная рефлексия: имеет своей целью обнародование собственной позиции, ее соотнесение с мнениями других обучающихся.

Письменная рефлексия: является наиболее важной для развития личности (эссе; «бортовой журнал»; различные виды дневников; письменное интервью; стихотворные формы; различные варианты «Портфолио»).

Приёмы рефлексии настроения и эмоционального состояния

1. «Смайлики». Обучающимся раздаются размноженные листы с упрощённым изображением человека, у которого не нарисовано лицо. Ребята сами его рисуют, изображая те эмоции, что свойственны им сейчас.

2. «Солнышко и тучка». На доске или листе ватмана обучающиеся прикрепляют солнышко или облачко. Солнышко – очень понравилось занятие, получили много интересной информации; облачко – занятие не интересное, не было никакой полезной

информации.

3. «Дерево успеха». На изображение яблони необходимо прикрепить яблоки желтого и красного цветов, в соответствии с тем понятен ли был материал на занятии, и насколько продуктивным было занятие для учащихся.

4. «Светофор».

Карточка красного цвета: «Я удовлетворен занятием, занятие было полезно для меня. Я много, с пользой и хорошо работал на занятии, получил заслуженную оценку, понимал все, о чем говорилось и что делалось на занятии».

Карточка желтого цвета: «Занятие был интересным, в определенной степени полезным для меня, и я принимал в

нем активное участие: отвечал с места, сумел выполнить ряд заданий. Мне было на занятии достаточно комфортно».

Карточка зеленого цвета: «Пользы от занятия я получил мало. Не очень понимал, о чем идет речь».

5. «Букет настроения». В начале занятия обучающимся раздаются бумажные цветы. На доске или листе ватмана изображена ваза. В конце занятия педагог говорит: «Прикрепите к вазе цветок, и по букету мы определим ваше настроение после проведенного занятия».

6. «Эмоционально музыкальная концовка». Обучающиеся слушают фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно

указать композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная, восторженная. Обучающиеся выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению.

6. «Эмоционально художественное оформление». Обучающимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. Одна картина

проникнута грустным, печальным настроением, другая радостным, веселым. Обучающиеся выбирают ту картину, которая соответствует их настроению.

7. Оценка своего эмоционального состояния: обучающиеся отвечают на вопрос «Какие эмоции ты испытываешь?»

Приёмы рефлексии содержания учебного материала

1. «Приём незаконченного предложения». Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения. В конце учебного занятия обучающимся предлагается устно или письменно закончить следующие предложения.

Варианты незаконченного предложения: «На сегодняшнем занятии я понял, я узнал, я разобрался…»; «Я похвалил бы себя…»; «Особенно мне понравилось…»; «После занятия мне захотелось…»; «Я мечтаю о …»; «Я понял, что…»; «Теперь я могу…». «Сегодня мне удалось…»; «Было трудно…»; «Я научился…»; «Меня удивило…» и т.п.

2. Каким было общение на занятии? Варианты ответов на заданный вопрос: занимательным; познавательным; интересным; игровым; необычным; скучным; радостным; дружелюбным.

3. «Синквейн». В конце учебного занятия обучающимся предлагается написать синквейн на основе изученного материала.

Синквейн – это пятистрочная строфа.

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие;

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы;

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней;

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное).

Синквейн является быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза и обобщения понятия и информации, учит осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой проблеме.

4. «Плюс-минус-интересно»

Содержание: предлагается заполнить таблицу из трех граф:

- в графу «П» - «плюс» записывается все, что понравилось на занятии, информация и формы работы, которые вызвали положительные эмоции, либо по мнению обучающегося могут быть ему полезны для достижения каких-то целей;

- в графу «М» - «минус» записывается все, что не понравилось на занятии, показалось скучным, вызвало неприязнь, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению обучающегося, оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения жизненных ситуаций.

- в графу «И» - «интересно» обучающиеся вписывают все любопытные факты, о которых узнали на занятии, и что бы еще хотелось узнать по данной проблеме, вопросы к педагогу.

14. «Корзина идей». Обучающиеся записывают на листочках свое мнение о занятии, все листочки кладутся в корзину (коробку, мешок), затем выборочно педагогом зачитываются мнения и обсуждаются ответы. Обучающиеся мнение на листочках высказывают анонимно.

Приёмы рефлексии деятельности

1. «Лесенка успеха». Обучающимся предлагается лесенка, шкала на которой они должны поставить человечка

(солнышко) на той ступеньке, на которую поставили бы себя при выполнении заданий.

2. Анкета самоанализа. Цель: самоанализ, качественная и количественная оценку занятию. Некоторые пункты можно варьировать, дополнять. Это зависит от того, на какие элементы учебного занятия обращается особое внимание.

Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ.

- На занятии я работал активно / пассивно.

- Своей работой я доволен / не доволен.

- Занятие для меня показалось коротким / длинным.

- За занятие я не устал / устал.

- Мое настроение стало лучше / стало хуже.

- Материал занятия мне понятен / не понятен.

3. «Дерево успеха». На изображение дерева необходимо прикрепить листья желтого, красного, зеленого цветов, в соответствии с тем понятен ли был материал на занятии, и насколько продуктивным было занятие для обучающихся.

4. «Благодарю…». В конце занятия педагог дополнительного образования предлагает каждому обучающемуся выбрать только одного из

ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Педагога из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога дополнительного образования является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий.

5. «Сделай выбор». На доске записаны фразы:

Занятие полезно, все понятно.

Лишь кое-что чуть-чуть неясно.

Еще придется потрудиться.

Да, трудно все-таки учиться!

По окончании занятия учащиеся подходят и ставят знак у тех слов, которые им больше всего подходят.

Обучение рефлексии можно условно разделить на следующие этапы:

1 этап – анализ своего настроения, анализ своих успехов;

2 этап – ежедневный самоанализ (ведение рефлексивного дневника);

3 этап – анализ работы других обучающихся;

4 этап – анализ работы группы как своей, так и других.

Рефлексия на учебном занятии – это совместная деятельность обучающихся и педагога дополнительного образования, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность каждого обучающегося. Рефлексивная деятельность на занятии – не самоцель, а подготовка для развития важных качеств личности: самостоятельности, умения оценить свои действия и их результаты, конкурентоспособности, т.е. рефлексия направлена на формирование личности ребенка, готового к жизни и самореализации в современном мире.

Залогом успешного обучения является осознания приемов и средств, с помощью которых осуществляется учебная деятельность, умения правильно оценивать свои достижения и возможности, делать необходимые выводы относительно собственного совершенствования. Рефлексия – это один из механизмов, который помогает достигнуть этих целей.

Способность к рефлексии дает возможность человеку формировать образы и смысл жизни, действий. Важнейшей особенностью рефлексии является их способность управлять собственной активностью в соответствии личностными ценностями и смыслами, формировать и переключаться на новые механизмы в связи с изменившимися условиями, целями, задачами деятельности.

Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение будущего. Чем более развиты рефлексивные способности, тем больше рефлексивных моделей (способов), тем больше возможностей для развития и саморазвития обретает личность.

Список использованных источников:

1.Комплексы упражнений, направленных на развитие рефлексии. https://psy.wikireading.ru/442

2. Приемы организации рефлексииhttps://multiurok.ru/files/priiemy-orghanizatsii-rieflieksii-na-urokakh-russkogho-iazyka-i-litieratury.html

3. Приемы организации рефлексии на занятии детского объединения https://pedsovet.org/publikatsii/dopolnitelnoe-obrazovanie/priemy-organizatsii-refleksii-na-zanyatiyah-detskogo-obedineniya -

4. Рефлексия учебного занятия: методический аспект. https://kat-kem.ru/wp--ontent/uploads/2018/11/MRRefleksia.pdf

12