© 2023 286 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"

Методические рекомендации по развитию учебной мотивации учащихся младшего школьного возраста через организацию проблемно-поисковой деятельности на уроке в начальной школе.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы"»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

«Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы»

г. Красноярск

2023 г.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Составители: Шелопугина Т.М. - студентка группы 20П-6 отделения «Преподавание в начальных классах», научный руководитель – Харитонова Т.А.

Методические рекомендации по развитию учебной мотивации учащихся младшего школьного возраста через организацию проблемно-поисковой деятельности на уроке в начальной школе / Шелопугина Т.М.

Министерство образования Красноярского края КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2023. - 14 с. Красноярск, 2023, 14с.

Аннотация

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит перед школой ряд требований к результатам обучающихся. Из них к личностным результатам относится сформированность мотивации к обучению и познанию. Следуя современной концепции деятельностного подхода, учителю важно вводить в процесс обучения и воспитания новые формы и методы. В данной работе представлены рекомендации по организации проблемно-поисковой деятельности на уроке в начальной школе, с целью развития учебной мотивации младших школьников. Данные методические рекомендации предназначены для учителей начальных классов, а также студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА 5

РАЗДЕЛ 2. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 15

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 29

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНИВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 33

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: НАЗНАЧЕНИЕ, СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА 41

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79

Список используемой литературы 80

Мы живем в динамично-изменяющемся мире и к умениям и навыкам человека предъявляются новые требования, исходя из которых в приоритет ставят такие навыки, как: поиск информации, коммуникация, анализ и синтез. В связи с развитием общества в школе также происходят изменения, которые связаны с планируемыми результатами, получаемые младшими школьниками по окончании 4 класса. Так, в третьем поколении ФГОС сказано, что обучающиеся должны обладать базовыми исследовательскими действиями, такими как: формулировать цель, планировать изменения объекта или ситуации; проводить по плану опыт, несложное исследование в результате которых выделять особенности объекта; формулировать выводы и подкреплять их на основе проведенного наблюдения. Данный вид универсальных учебных действий позволяет сформировать организация проектно-исследовательской деятельности в начальных классах.

Это требует создания в образовательной практике определённых педагогических условий для включения младших школьников в активную познавательную деятельность, в частности учебно-исследовательскую. Возникает вопрос, как же организовать работу с младшим школьником так, чтобы он включился в учебно-исследовательскую деятельность. Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний, тот, кто исследует должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать вывод». У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы они могли проявить свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых.

Федеральный государственный стандарт общего образования выдвигает требования по организации системно-деятельностного подхода, который предполагает субъектную позицию ученика в образовательном процессе, что означает приобретение знаний с помощью самостоятельного познавательного поиска, а не репродуктивное усвоение знаний. Именно поэтому подготовка ребенка к проектно-исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и современного учителя.

В данном пособии раскрываются аспекты организации проектной деятельности младшего школьника. Представлены теоретические исследования, раскрывающие актуальность и содержание проектной деятельности, опыт конструирования исследовательских проектов как средства организации проектной деятельности младших школьников.

Значение и специфика исследовательской деятельности в образовательном процессе.

Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели [1].

Какое значение для обучающихся имеет исследовательская работа? Она даёт возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, умение работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе. Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов обучения, это путь формирования особого стиля учебной деятельности, позволяющий трансформировать обучение в самообучение. Собственную исследовательскую деятельность ребенка следует рассматривать, в первую очередь, как одно из основных направлений развития творческих способностей, а умения и навыки исследования, самостоятельного постижения истины легко прививаются и переносятся в дальнейшем на все виды деятельности [2].

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. Поэтому главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху. Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

- знакомство с проведением учебных исследований;

- развитие творческой исследовательской активности;

- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

- ознакомление с научной картиной мира;

- вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксирует результат. Существует два вида исследования: экспресс – исследования и долговременные исследования. Экспресс-исследование предполагает массовое кратковременное участие детей разных по своему уровню развития. Дети оперативно проводят кратковременные исследования по предложенной педагогом тематике. Долговременные исследования – это форма индивидуальной работы или небольшой группы обучающихся, которая проходит определённый путь:

- ребенок выделяет и ставит проблему (выбор темы исследования);

- предлагает возможные варианты решения;

- собирает материал;

- делает обобщение;

- готовит проект (доклад, макет и др.);

- защищает проект.

Любая исследовательская работа состоит из нескольких этапов:

- выбор темы;

- постановка цели и задач;

- гипотеза исследования;

- организация исследования;

- подготовка к защите и защита работы.

С 1 по 2 класс почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. В 3 - 4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору.

Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Можно сделать вывод: в учебно-исследовательской деятельности главной целью является образовательный результат, и она направлена на обучение учащихся, развитие у них исследовательского типа мышления. Главное в учебно-исследовательской деятельности не новые факты (это научное исследование), а алгоритм ведения исследования, который может быть затем использован в исследованиях любой сложности и тематики.

Исследовательская деятельность понимается не только в конкретно- организационных рамках работы над заданной проблемой и выполнении учащимися исследовательской работы, а шире. По С. Л. Рубинштейну, учение есть «совместное исследование, проводимое учителем и учеником».

Исследовательская деятельность младших школьников – это творческая познавательная деятельность, направленная на постижение мира, «открытие» детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, интеллектуального, культурного, творческого потенциала, является средством активизации обучающимися, формирования у них интереса к изучаемому материалу, позволяет существенно расширить рамки изучаемого.

Для получения положительного результата детской исследовательской работы учителю необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу обучающемуся. Учитель должен чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих учеников. Большими помощниками в исследовательской работе являются родители. Какова роль родителей на каждом этапе исследовательской деятельности?

На этапе выбора темы исследования возможные действия родителей могут быть следующие: помочь выбрать лучшую из тем, обосновать свой выбор. Следующий этап: выдвижение первоначальных идей. Возможные действия родителей: помочь ребенку выдвинуть как можно больше идей и записать их, а потом систематизировать. В ходе сбора материала родители могут посоветовать, дополнить список необходимых источников по теме исследования или исключить из него те, которые не совсем соответствуют выбранной теме. Взрослые помогут ребенку в посещении библиотеки, ориентировании в книжных магазинах, поиске источников дополнительной информации. Источниками информации могут быть: опрос, наблюдение, эксперимент, интервью, Интернет, а также книги и периодические издания. На этапе обобщения материалов родители могут помочь ребенку кратко изложить самое главное и рассказать об этом другим людям. Для этого нужно приготовить текст выступления и подготовиться к ответам на вопросы по результатам исследования, создать графики, макеты, чертежи и др. Детям может потребоваться помощь в редакционной поправке, грамматическом и стилистическом контроле. На этапе подготовки к защите проекта родители могут помочь провести последнюю проверку перед презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка перед выступлением.

Таким образом, в ходе выполнения проекта родитель может выступать одновременно в нескольких ролях: консультирует, отслеживает выполнение плана, решает оперативные вопросы, помогает в предварительной оценке проекта, участвует в подготовке презентации, обеспечивает наиболее подходящий режим работы, отдыха и питания. Помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по исследованию – ребенок! Родитель выступает только как помощник, консультант, «технический секретарь».

Любое исследование должно быть защищено. Для этого нужна подготовка. Самому ребенку подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей. Даже очень хорошо подготовленные дети на публике теряются, очень помогает мультимедийное сопровождение, в котором стоит отразить основные моменты работы ребенка, а еще хорошо бы пригласить родителей, это успокоит ученика и укрепит связь семьи и школы.

Структура исследовательских работ в начальной школе

Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. Учебные исследования могут разворачиваться вне уроков и обычной учебной работы как дополнительная, внеклассная, внеурочная работа [3].

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

- найти проблему – что надо изучать;

- тема – как это назвать;

- актуальность – почему эту проблему нужно изучать;

- цель исследования – какой результат предполагается получить;

- гипотеза – что не очевидно в объекте;

- новизна – что нового обнаружено в ходе исследования;

- задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально;

- литературный обзор – что уже известно по этой проблеме;

- методика исследования – как и что исследовали;

- результаты исследования – собственные данные;

- выводы – краткие ответы на поставленные задачи;

- значимость – как влияют результаты на практику.

Рассмотрим перечисленные этапы подробнее. Структура исследовательской работы стандартна, и от стандартов нельзя отступать. В разработке, с которой начинается исследование, выделяют две основные части: методологическую и процедурную. Во-первых, необходимо выделить то, что надо изучить – проблему. Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. Затем это надо назвать – тема. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать – это актуальность. В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений. В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана. Защищаемые положения – это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Задачи и цели – не одно и то же. Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает несколько. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной. В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас. Затем описывается методика исследования. Её подробное описание должно присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы. Далее представляются результаты исследования. Собственные данные, полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования. Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов. Необходимо четко понимать разницу между рабочими данными, и данными, представленными в тексте работы. В процессе исследования часто получается большой массив чисел, которые в тексте представлять не нужно. Поэтому рабочие данные обрабатывают и представляют только самые необходимые. Однако, нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с первичным материалом исследования. Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может выноситься в приложение. Наиболее выигрышной формой представления данных является графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда ставьте себя на место читателя. И завершается работа выводами. В которых кратко, в виде тезисов, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования. Выводы – это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи. Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.

Следующий этап – доклад как закономерный итог выполнения исследовательской работы. Результаты работы представляются на конференции, публично. Задача докладчика: точно и эмоционально изложить саму суть исследования. В ходе доклада недопустимо зачитывание работы, а кратко отразить основное содержание всех глав и разделов работы. Надо иметь ввиду, что допускаемая регламентом продолжительность выступления 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Иногда приходится “жертвовать” и некоторыми важными моментами, если без них можно обойтись. При изложении материала следует придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и логике выполнения самой исследовательской работы. Все остальное, если у аудитории возник интерес излагается в ответах на вопросы. Написанная работа и доклад по ней – совершенно разные жанры научного творчества.

Общие требования и правила оформления исследовательских работ учащихся начальной школы

Для оформления текстов исследовательских работ и рефератов существуют общие требования и правила.

Объем реферата колеблется от 20 до 25 страниц печатного текста (без приложений), доклада – 1-5 страниц (в зависимости от номера класса и степени готовности ученика к такого рода деятельности). Для текста, выполненного на компьютере – размер шрифта 12-14, Times New Roman, обычный; интервал между строк – 1,5-2; размер полей: левого – 30 мм., правого – 10 мм., верхнего – 20 мм., нижнего – 20 мм. (при изменении размеров полей необходимо учитывать, что правое и левое, а также верхнее и нижнее поля должны составлять в сумме 40 мм.). При правильно выбранных параметрах на странице должно умещаться в среднем 30 строк, а в строке – в среднем 60 печатных знаков, включая знаки препинания и пробелы между словами. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем текст). Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, список источников, приложения) начинается с новой страницы. Расстояние между названием раздела (заголовками главы или параграфа) и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Заголовок располагается посередине строки, точку в конце заголовка не ставят.

Титульный лист является первой страницей рукописи и заполняется по определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения, отделенное от остальной площади титульного листа сплошной чертой. В среднем поле указывается название темы реферата без слова “тема”. Это название пишется без кавычек. Название реферата должно отражать проблему, заявленную в нем, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о том, что работа “обо всем и ни о чем”. Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, экзаменационный реферат по биологии). Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя, отчество ученика, класс. Ещё ниже – фамилия, имя, отчество и должность руководителя и, если таковые были, консультантов. В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова “год”). Выбор размера и вида шрифта титульного листа не имеет принципиального значения. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Далее следует введение, основной текст (согласно делению на разделы и с краткими выводами в конце каждого раздела) и заключение. Основной текст может сопровождаться иллюстративным материалом (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы, таблицы). Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки. Например, «…Древняя мудрость гласит: Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому – и я научусь…». После заключения принято помещать список источников (не менее 3-5), который, как отмечалось выше, может включать самые разные их виды. При оформлении списка источников сначала перечисляется литература (автор, название книги, город, издательство, год, количество страниц), а затем другие источники. Список выстраивается и нумеруется по алфавиту фамилий авторов. Если в источнике не указан его автор, то в списке такой источник занимает место согласно своему названию. Конечно, речь идет об учебных исследованиях, результатами которых часто являются известные обществу знания. Но эта работа, как никакая другая, создает мотивацию к обучению и творческой деятельности, формирует профессиональные качества.

Таким образом, можно сделать вывод, что в своей сущности исследовательская деятельность предполагает активную познавательную позицию, связанную с внутренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации, работой мыслительных процессов путем «проб и ошибок», озарением, личными и личностными открытиями, а также является одним из способов формирования универсальных учебных действий младших школьников.

РАЗДЕЛ 2. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ2.1. Типичные ошибки при выборе темы исследования

Любая исследовательская работа начинается с определения темы исследования. Существует несколько способов выбора темы:

- из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребёнок, вопросов;

- из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.;

- из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности).

Мастрюков А.В. в своей статье «Как выбрать тему исследования?» утверждает, что выбрать тему для исследования несложно, если точно знать, что интересует ребёнка в данный момент, какая проблема волнует больше других [4]. Для уточнения можно провести анкету:

1. Что мне интересно больше всего?

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

5. Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Выбор темы - это важнейшая составляющая содержания исследовательской работы. Именно поэтому надо очень внимательно подходить к формулировке и выбору темы, выбирать точные и правильные слова, понятия, термины. Учитель, предлагающий тему исследования ребёнку, или ученик, самостоятельно решивший избрать некоторую тему, должны хорошо представлять: направление научного поиска и проблему, которую необходимо решить. Не рекомендуется при формулировке темы выбирать слишком общее название, которое может ввести в заблуждение или выбирать масштабные, сложные темы, которые оказываются непосильными для их раскрытия в рамках учебного исследования. Примеры некорректных тем: «Как поживаете, господин позвоночник?», «Влияние параметров атмосферы на рождаемость в районах Крайнего Севера», «Цвет один в поэзии ХХ века», «Почему школьники не летают?».

В статье «Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников», учитель русского языка и литературы Островская И.Ю. выделяет типичные ошибки, которые допускают младшие школьники при выборе и формулировании темы исследования.

1. Взята слишком узкая тема исследования («Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

2. Тема исследования сформулирована слишком широко («Внимание, Акулы!»).

3. Тема не соответствует возрасту и уровню учащегося («Непристойная лексика в переписке школьников на страницах Интернета»).

4. Отсутствие познавательного интереса учащихся к теме исследования или к исследовательской деятельности в целом. Как правило, эта проблема возникает или при навязывании неинтересной учащемуся темы, или при отсутствии желания (способностей) к исследовательской деятельности.

5. Некорректная формулировка темы исследования. Например, «Пушкин и одиночество» (грамматическая ошибка: разнородные понятия оформлены как однородные без пояснения).

6. Не оригинальность темы исследования.

7. Название темы не соответствует проблеме исследования.

Все темы можно условно объединить в три группы:

- фантастические – темы о несуществующих, фантастических объектах и явлениях;

- экспериментальные, эмпирические – темы, предлагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;

- теоретические – темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, кинофильмах и др.

В ходе проведения экспериментальной работы было выделено несколько важных общих положений, назовем их правилами выбора темы:

1. Тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его, нести в себе познавательный заряд.

2. Исследовательская работа, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на добровольной основе. (Тема, навязанная ребенку, какой бы важной она ни казалась взрослым, не дает должного эффекта. Вместо живого увлекательного поиска ребенок будет чувствовать себя вовлеченным в очередное скучное, «добровольно-обязательное мероприятие).

3. Натолкнуть ребенка на ту идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, – задача сложная, но без ее решения работа теряет смысл. На первый взгляд может показаться. Что это правило противоречит первому. На самом деле идеальная для каждого ребенка в данный момент его развития тема исследования - результат, находящийся на грани между первым и вторым правилом. Искусство педагога при проведении данной работы в том и состоит, чтобы подвести ребенка к такой проблеме, выбор которой он считал бы своим выбором. Пример: «Изучение формы Земли».

4. Увлечь других может лишь тот, кто увлечен сам. Эта мысль всем хорошо известна и доказательств не требует. О ней не следует забывать при разработке тематики детских исследований. Тема, как отмечено выше, зависит в первую очередь от интересов ребенка, но, двигаясь навстречу им, следует держаться ближе к той сфере, где вы сами чувствуете себя одаренным.

5. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность в данном случае надо понимать не только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления. Это правило ориентировано на развитие важнейшей характеристики творческого человека - сверхчувствительности к проблемам. Это способность находить необычные, оригинальные точки зрения на разные, в том числе и хорошо известные объекты отличает истинного творца от творчески не развитого человека. Пример: «Как защитить деревья в городе», 2 класс. Интересна сама постановка проблемы: мальчик рассматривал дерево нетрадиционно. Ведь принято считать, что деревья спасают города от многих экологических бед. Но ребенок сумел увидеть другой аспект проблемы, подчеркнув самой темой своего исследования, что и сами «спасители» нуждаются в нашей защите.

6. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, то есть, долговременно, целенаправленно работать в одном направлении, у младших школьника ограничена. Часто дети не доводят дело до конца. Выполнить задание «на одном дыхании» практически очень сложно, поэтому следует стремиться к тому, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени.

Название работы должно отражать то содержание, которое будет представлено в исследовании. Именно поэтому стоит внимательно отнестись к выбору темы исследования. Удачная и неординарная тема – залог успеха исследовательской деятельности.

2.2. Типичные ошибки при определении цели, задач и гипотезы исследования

Определить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр. В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Цели исследования завышены.

2. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

3. Неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому к постановке цели предъявляют следующие требования.

Цель должна быть:

1. Конкретна, определяет результат деятельности.

2. Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме

3. Достижима.

4. Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

5. Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ, для этого определяют задачи исследования [5].

По словарю С.И. Ожегова, задача – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения. Задача – это условие достижения цели, последовательность действий, шагов. Задачи описывают основные шаги исследователя. Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные «цели».

Деление цели на задачи происходит для того, чтобы:

1. выделить более простые и доступные для выполнения операции;

2. создать последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать тактику достижения целей;

3. смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5. Задачи могут решаться в различной последовательности, иногда можно работать над решением нескольких задач. Каждая задача может дробиться на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет полностью за ограниченный промежуток времени). Затем ученик составляет план работы, расставляя шаги в определённой последовательности, учитывая то, что некоторые действия он не сможет выполнить без предварительного завершения других шагов. На основании полученного списка шагов ученик может спланировать необходимые для их реализации ресурсы (например, информационные). В начальной школе предложения по шагам, которые следует выполнить в ходе работы, могут исходить от учителя.

Выделяют классы задач:

1. Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

2. Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

3. Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

4. Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

5. Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию…, комплекс заданий….

Вслед за выявлением проблемы идёт поиск её решения, то есть развёртывается следующая фаза мыслительного процесса – фаза решения проблемы. Как говорил в связи с этим Г. Гегель, мысль «должна возвыситься над точкой зрения удивления, дабы действительно осознать свой объект» [6]. Ответ на поставленную проблему достигается посредством умственной деятельности, протекающей в форме выдвижения догадок или гипотез. Новое знание впервые осознаётся исследователем в форме гипотезы, последняя выступает необходимым и кульминационным моментом мыслительного процесса.

Часто именно этап выдвижения гипотез исследования вызывает у учителей трудности. Избежать их возможно, если применять специальные методы:

1. Метод подбрасывания идей. Суть его в том, что чужая идея не так вдохновляет на деятельность, как своя. Поэтому необходимо в процессе обсуждения подбрасывать разные темы, идеи, решать вместе задачи, и не выяснять далее чьи были предположения.

2. Метод личного примера. Если учитель излагает материал увлечённо и заинтересованно, то проблем не бывает. Материал должен нравиться ученику и учителю.

3. Мозговой штурм. Это метод свободного генерирования идей.

4. Дискуссия. Рассматривая дискуссию, как коллективное обсуждение какого-либо спорного или важного вопроса с целью нахождения истины, необходимо помнить, что многое здесь зависит от ведущего. В этой роли лучше всего выступить учителю.

5. Деловая игра.

Умение выдвигать гипотезы, строить предположения – одно из главных, базовых умений исследователя. В этом процессе обязательно требуются оригинальность и гибкость мышления, продуктивность, а также такие личностные качества как решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в результате логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis – основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на собственные вопросы. Выдвинуть гипотезу значит высказать догадку, предположение, ложность или истинность которого должна установить проверка. Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет решением проблемы, называется решающей, остальные – ошибочными.

Требования к гипотезе:

- содержит предположение;

- проверяема, подтверждена;

- является логически непротиворечивой;

- является реально опровергаемое или доказуемой.

В умении вырабатывать гипотезы можно специально потренироваться. Вот простое упражнение: давайте вместе подумаем: как птицы узнают дорогу на юг? Почему весной появляются почки на деревьях? Почему течёт вода? Почему дует ветер? Почему металлические самолёты летают? Почему бывают день и ночь? Какими, например, могут быть гипотезы в данном случае: «птицы определяют дорогу по солнцу и звёздам», «птицы сверху видят растения (деревья, траву и др.): они указывают им направление полёта», «птиц ведут те, кто уже летал на юг и знает дорогу», «птицы находят тёплые воздушные потоки и летят по ним». «А может быть, у них есть внутренний природный компас, почти такой, как в самолёте или на корабле?». Бывают и совершенно иные, особенные, неправдоподобные гипотезы, их обычно называют провокационными идеями. В нашем случае это может быть, например, такая идея: «Птицы точно находят дорогу на юг потому, что они ловят специальные сигналы из космоса». Гипотезы, предположения, а также различные, провокационные идеи позволяют ставить реальные и мысленные эксперименты. Для того чтобы научится вырабатывать гипотезы, надо научиться задавать вопросы. При каких условиях это применимо?

2.3. Типичные ошибки при выборе методов исследования

Для того чтобы доказать или опровергнуть гипотезу в исследовании выбираются методы, посредством которых происходит проверка гипотезы. Ошибки, допускаемые при отборе методов исследования:

- выбранные методы не соответствуют заявленной теме исследования и не позволяют проверить гипотезу;

- методы не подходят для проведения обучающимися, основываясь на их возрастные особенности.

Для проверки гипотезы используют методы наблюдения и эксперимента.

Наблюдение – древнейший общенаучный метод познания. Оно включается во все виды деятельности и позволяет получить некоторую первичную информацию об объектах окружающего мира. Для того, чтобы проводить наблюдение, необходимо развивать такое качество, как наблюдательность, которую можно охарактеризовать как деятельность, направленную на анализ изучаемого, факта, события с целью выявления определённой закономерности. Этот метод относится в науке к числу часто употребляемых. Термин «наблюдение» имеет несколько значений. Наблюдение – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности.

1. Наблюдение – восприятие и запоминание личностью окружающего мира. (Википедия)

2. Наблюдение – метод исследования, основанный на работе органов чувств.

3. Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие реальных объектов.

Но встречается и общее определение: наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие внешнего мира с целью отыскания смысла в явлениях. Следует различать обыденное наблюдение (то есть непроизвольная деятельность человека, связанная с получением информации о внешнем мире) и научное наблюдение. Научное наблюдение отличается от обыденного по нескольким параметрам:

- целенаправленностью (внимание наблюдателя должно фиксироваться только на интересующих объектах);

- активностью (наблюдатель должен активно искать, выделять нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, привлекая для этого свои знания и опыт, используя различные технические средства наблюдения);

- планомерностью (наблюдение должно проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования);

- систематичностью (все данные наблюдения фиксируются в протоколах или дневниках);

- наличие элементов контроля (информация, полученная путём наблюдения должна поддаваться контролю на обоснованность).

Виды наблюдения:

- неструктурированное (отсутствует детальный план, определён только объект);

- структурированное (наблюдение по плану);

- полевое (наблюдение в естественной обстановке);

- лабораторное (наблюдение, при котором объект находится в искусственно созданных условиях);

- открытое (наблюдение протекает в условиях осознанного факта присутствия исследователя, при этом исследователь своим присутствием не должен менять привычную обстановку);

- скрытое (наблюдение ведётся с применением технических средств или визуально с такой позиции, когда присутствие наблюдателя не обнаруживается);

- непрерывное (исследование контролируемого процесса ведётся от начала до конца);

- непосредственное (при котором между объектом и исследователем имеются прямые отношения. Это наблюдение с помощью органов чувств);

- опосредованное или косвенное (дополняет непосредственное наблюдение. Оно проводится с помощью тех или иных технических средств).

Получить качественную информацию помогает тщательная процедура планирования. Выделяются следующие этапы планирования наблюдения:

1. Определение задачи и цели (для чего? с какой целью?)

2. Выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?)

3. Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать?)

4. Выбор способов регистрации наблюдения (как вести записи?)

5. Обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?)

Когда все обстоятельства продуманы, составляется план наблюдения. В методике наблюдения одним из самых важных вопросов является регистрация (запись) наблюдаемых объектов. Основное требование к фиксации данных в том, чтобы запись велась на месте наблюдения и в момент совершения наблюдаемых событий. Универсального способа записи не существует и зачастую зависит от вида наблюдения. Предлагаются следующие варианты записи:

- кратковременная запись, проводимая на месте наблюдения;

- дневник;

- карточки, которые служат для регистрации информации;

- протокол наблюдения;

- видео-фото-кино, звукозапись.

Недостатки метода:

- возможность вмешательства исследователя в наблюдаемые события;

- однократность исследуемой ситуации;

- результаты наблюдения зачастую зависят от наблюдателя;

- методу доступны лишь внешние проявления процесса, ведь наблюдать можно лишь то, что поддаётся восприятию органов чувств.

Достоинства метода: наблюдение является весьма важным методом эмпирического познания, обеспечивающим сбор обширной информации об окружающем мире. Как показывает история, при правильном использовании этого метода, он является весьма плодотворным.

Научный эксперимент является методом исследования, обеспечивающим научно-обоснованную проверку правильности сформулированной в начале исследования гипотезы. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения.

1. Эксперимент (лат. «experimentum») – проба, опыт.

2. Опыт, воспроизведение объекта познания, проверка гипотез. (Большая советская энциклопедия)

3. Опыт. Попытка сделать, предпринять что-нибудь. (Ожегов)

Выделяют два вида экспериментов:

1. Лабораторный. Проводится в специально подготовленных условиях – лаборатории, где объект вычленяется из сложной системы взаимосвязей. Основные достоинства метода – активная позиция исследователя, придающая такому эксперименту следующие положительные черты:

- оперативность: исследователь не ждёт проявления необходимых фактов, а сам создаёт ситуацию, условия, которые вызывают изучаемый процесс;

- повторяемость;

- высокая точность благодаря использованию современной измерительной аппаратуры.

Получаемые в результате лабораторные данные должны проверяться в естественных условиях.

2. Естественный. По принципу организации он похож на наблюдение, но отличается от него активной позицией исследователя. Исследователь незаметно для испытуемых организует их деятельность таким образом, чтобы проявились необходимые особенности и качества. Либо экспериментатор, находясь в естественных условиях, наблюдает исходное состояние объекта, его развитие и исчезновение. При этом объект может быть подвергнут определённому воздействию со стороны экспериментатора. В зависимости от характера проблем, решаемых в ходе экспериментов, последние обычно подразделяются на:

- исследовательские;

- проверочные.

Исследовательские эксперименты дают возможность обнаружить у объекта новые, неизвестные свойства. Результатом такого эксперимента могут быть выводы, не вытекающие из имеющихся знаний об объекте исследования.

Проверочные эксперименты служат для проверки, подтверждения тех или иных теоретических построений.

Исходя из методики проведения и получаемых результатов, эксперименты можно разделить на:

- качественные

- количественные.

Качественные эксперименты носят поисковый характер и не приводят к получению каких-либо количественных соотношений. Они позволяют лишь выявить действия тех или иных факторов на изучаемое явление.

Количественные эксперименты направлены на установление точных количественных зависимостей в исследуемом явлении. В реальной практике экспериментального исследования оба указанных типа экспериментов реализуются, как правило, в виде последовательных этапов развития познания.

Подготовка проведения эксперимента:

1. Выбор числа экспериментальных объектов (обязательно наличие контрольного объекта).

2. Определение продолжительности эксперимента.

3. Выбор конкретной методики изучения, то есть действия в процессе изучения.

4. Продумывание форм записи результатов эксперимента. Эксперимент требует ведения протокола, в котором с помощью текста, символов, схем заносятся факты экспериментальной деятельности

5. План эксперимента может быть зафиксирован в виде рабочей таблицы:

Этапы проведения эксперимента:

1. Подготовка эксперимента. Перед началом исследования необходимо составить рабочий план, где будут рассмотрены действия по подготовке и проведению эксперимента. С учётом специфики творческого процесса такой план должен предусмотреть:

- базу, на которой будет производиться исследование;

- необходимый для проведения эксперимента инструментарий.

2. Собственно проведение (технологический этап). Делается качественный и количественный анализ результатов исследования.

3. Аналитический, рефлексивный этап. Анализ полученных результатов (насколько они позволяют подтвердить выдвинутую в начале исследования гипотезу или опровергнуть). Важным элементом анализа результатов эксперимента является умение исследователя разрабатывать научно-практические рекомендации.

4. Оформление результатов эксперимента.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ УЧАЩИХСЯОформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. Оно должно показать умение обучающихся самостоятельно проводить исследования с применением современных методик, анализировать полученные результаты, сравнивать их с литературными данными, делать правильные и обоснованные выводы, а также уметь правильно оформлять свою работу [7]. Исследовательская работа обучающегося имеет научный стиль изложения, который имеет свои особенности:

- строгая логичность – все предложения располагаются в последовательности, соответствующей причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, изложенных в тексте;

- точность – достигается тщательным подбором слов, употреблением их в прямом значении, широким использованием терминов и специальной лексики;

- объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и эмоциональности;

- ясность – умение писать доступно и доходчиво;

- краткость – умение избежать ненужных повторов и «словесного мусора».

Работа должна быть построена не произвольно, а по определённой структуре, которая является общепринятой:

- титульный лист;

- оглавление;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список литературы;

- приложения.

Титульный лист является первой страницей и заполняется по образцу.

- наименование образовательного учреждения (верхнее поле);

- название работы (среднее поле без слова «тема»), название пишется без кавычек и должно отражать проблему, заявленную в нём, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретики в содержании, о том, что работа «обо всём и ни о чём».

- ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет;

- ещё ниже, ближе к правому краю, указываются фамилия, имя обучающегося в именительном падеже, номер ОУ, класс, Ф.И.О. научного руководителя и его должность;

- в нижнем поле по центру указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). Выбор размера и вида шрифта для титульного листа не имеет значения.

Оглавление следует за титульным листом. Оно включает в себя указание на основные элементы работы. В оглавлении приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки и оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать их или давать в другой формулировке. Все заголовки начинаются с прописной буквы, точку в конце заголовка не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером в правом столбце оглавления.

Введение – это важная составная часть каждой работы, и следует тщательно проработать в нём каждую строку. Именно во введении отражается роль научного руководителя. Во введении представляется обоснование работы. Введение обычно отражает следующую логику рассмотрения текста:

- актуальность темы работы – почему важно исследовать эту тему; чем она значима для текущего момента, для современной ситуации;

- постановка проблемы – в чем выражается какое-либо противоречие, обозначается отсутствие какой-либо информации и одновременно потребность в ней;

- разработанность исследуемой проблемы – то есть обзор литературы по данному вопросу;

- цель – то, что предполагается получить по окончании работы, итоговый результат исследовательской деятельности. Формулировка цели вызывает наибольшие затруднения для учащихся, это один из наиболее сложных моментов разработки плана действий и оформления работы.

- основные задачи отражают последовательность достижения цели; то есть задачи – это то, что необходимо сделать, чтобы получить намеченный результат (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, сравнить, оценить, …). Целей не может быть много – классическим считается наличие одной или двух целей. К каждой цели должно быть представлено не менее трех задач.

- методы решения основных задач – те способы деятельности, которыми будет пользоваться учащийся, чтобы разрешить поставленные задачи и получить намеченный результат. Количество используемых методов в ученических работах обычно также невелико – от одного до трех.

Основная часть может содержать 2-3 главы, в которых рассматриваются ведущие вопросы темы. Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, её теоретическое обоснование; главы 2-3 описывают практические этапы работы, анализ полученных данных, выявление определённых закономерностей в изучаемых явлениях в ходе эксперимента или исследования. В конце каждой главы пишутся выводы. Принципиальным требованием к основной части является доказательность, последовательность, отсутствие лишнего, необязательного и загромождающего текст материала. Основная часть может сопровождаться иллюстративным материалом: рисунками, фотографиями, диаграммами, схемами, таблицами. Все материалы, не являющиеся важными для понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. Если в основной части содержатся цитаты или ссылки на высказывания деятелей науки и культуры, необходимо указать номер источника по списку и страницу в квадратных скобках в конце цитаты или ссылки.

После основной части следует заключение. Основная цель – показать, что поставленная перед работой цель достигнута, то есть основной результат действительно получен. Основной результат должен быть соотнесён с заявленной во введении целью работы. Этот основной результат должен быть чётко сформулирован. В заключении приводятся также интересные следствия из результатов работы, указываются области их применения и другие важные выводы.

Список литературы завершает работу. Он отражает только ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе исследовательской работы (не менее 3-5 источников). Наиболее удобен в исследовательской работе алфавитный способ группировки литературных источников. Сведения о книгах должны включать следующие необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; город, в котором издана книга; издательство; год издания; объём страниц. Каждая книга, статья записываются с красной строки.

Последний пункт исследовательской работы – приложение. Это часть текста научного исследования, имеющая дополнительное (обычно справочное) значение, необходимое для полного освещения темы. Оно размещается после списка литературы. К приложениям относят:

- копии документов, инструкции;

- схемы, графики, диаграммы, таблицы;

- бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним;

- иллюстративный материал.

Каждое приложение нумеруется (без знака №) в правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок по середине строки, оформляется на отдельном листе. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНИВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯСледует заметить, что, к сожалению, многие исследования, посвященные вопросам приобщения школьников к конкурсной исследовательской деятельности, носят пока еще частный характер, целостное рассмотрение практической составляющей данного явления в педагогической теории и образовательной практике находится в стадии разработки [8]. Однако именно практическая составляющая по изучению особенностей подготовки и презентации детских исследовательских работ для различных событий даст ответы на многие возникающие вопросы, задаваемые сегодня, как со стороны ученых, педагогов, так и родителей.

Одним из неотъемлемых составляющих результата исследования является текст работы или сама конкурсная работа, выдвигаемая образовательной организацией на конкурс, необходимо предъявление следующих требований, опираясь на которые можно рассчитывать на то, что работа будет принята конкурсной комиссией к участию: соответствие выбранной темы исследования направлению конкурса; оформление работы в соответствии с положением о конкурсном мероприятии; наличие и соответствие в исследовательской работе всех структурных частей; точность, выигрышность и актуальность формулировки темы работы; соответствие материала работы возрасту участника; научность стиля изложения работы; новизна полученных результатов; перспективы развития исследуемой темы; содержательное раскрытие темы; конкретность полученных результатов и выводов, соотнесенных с задачами исследования; адекватность выбранных методов исследования для конкретной темы; проверка работы на уникальность текста по программе Advego Plagiatus или любой другой электронной программе Антиплагиат, встречаемой в системе Интернет-ресурсов (% уникальности текста должен быть не менее заявленного в положении о конкурсе) [9].

Текст выступления конкурсанта является другой составляющей результата исследования, от которой будет зависеть успех публичной защиты работы ребенком. К тексту работы необходимо предъявление таких основных требований, как: соответствие текста временным рамкам по конкурсному положению; краткое описание всех структурных частей проведенного исследования; гармоничное соотнесение текста выступления с наглядностью и мультимедийной презентацией исследования; свободная форма текстового изложения доклада.

Еще одной составляющей результата исследования, от которой будет также зависеть успех публичной защиты, является дубликат выступления. Необходимость в такой составляющей выражена тем, что для гармоничного соотнесения слов публичной защиты ребенка с информацией мультимедийной презентации к работе нужна шпаргалка, роль которой и будет играть дубликат. Он должен соответствовать следующим требованиям: дубликат полностью копирует текст выступления; текст последовательно соотнесен с пронумерованными слайдами презентации для технического работника в аудитории, где будет проходить защита работы; в тексте делаются пометки на случай использования во время защиты наглядного материала.

Исходя из содержания многих положений о детских исследовательских конкурсах, необходимо в отдельную составляющую результата исследования вывести мультимедийную презентацию к работе, которая должна соответствовать таким требованиям, как: наглядность и привлекательность; рациональное число слайдов (не более 15 слайдов по рекомендациям психологов); четкое отражение эксперимента работы на случай его наличия; желательное использование на слайде не более четырех фотографий, т.к. большее их количество будет мешать целостному восприятию слайда; красочность и гармоничность оформления (соотношение цвета, фона презентации с цветом текста, соотношение размера и расположения текста с размером и размещением фотографий); текстовый и графический материал презентации должен отличаться от доклада конкурсанта.

Во время защиты работы достаточно часто конкурсанты обращаются к наглядности, поэтому в качестве еще одной составляющей результата исследования необходимо признать наличие наглядного материала, к которому необходимы ряд следующих требований: иллюстрация или демонстрация должны отражать основные результаты исследования (макеты, опыты, таблицы, графики, фотографии, рисунки и т.п.); текстовый и графический материал наглядности гармонично оформляется по примеру оформления слайдов мультимедийной презентации; размеры и количество наглядности должно быть в умеренных пределах; заранее продумывается, как наглядный материал будет располагаться, крепиться, висеть и т.д. в конкурсных условиях.

Поскольку конкурсы детских исследований в большинстве своем носят соревновательный характер, конкурсная комиссия кроме текста работы оценивает еще и понимание ее участником, поэтому в качестве очередной составляющей результата исследования необходимо выделить защиту работы конкурсантом, которой присущи свои требования: выразительность выступления; речевая культура конкурсанта; владение материалом без текста (наизусть, заучивая или рассказывая с расстановкой акцентов, пауз по ходу выступления); понимание работы конкурсантом; свободное владение мимикой и жестикуляцией; умение ловить взгляд аудитории; соблюдение временных рамок выступления (регламент по положению конкурса); гармоничное соотнесение содержания презентации и наглядности с текстом выступления; эрудиция конкурсанта в исследуемой теме; психологическая устойчивость конкурсанта; привлекательность конкурсанта (эстетика костюма, опрятность и яркость образа ребенка).

Еще одной из составляющих, по которой можно понять глубину проникновения конкурсанта в исследуемую им тему и уровень подготовленности к исследовательскому формату мероприятия, является активность конкурсанта до и после выступления, которой, как и другим составляющим, рассмотренным выше, присущи свои требования: умение слушать другие выступления; возможность грамотно отвечать на вопросы жюри и конкурсантов; убедительность ответов на вопросы аудитории; способность задавать вопросы конкурсантам; проявление активности в дискуссиях по обсуждению собственного исследования и работ конкурсантов.

К необязательной составляющей результата исследования следует отнести наличие буклета, поскольку по положению о конкурсах данная составляющая рассматривается альтернативно, но по опыту участников, следует заметить, что буклет имеет многофункциональное значение, особенно если подготовлен он от сельской школы. Буклет является не просто наглядным средством отражения обобщенных результатов детского исследования, а является специфической формой презентации, диалога научного руководителя детской работы и образовательной организации с конкурсной комиссией, рассчитывая тем самым на возможное сотрудничество. Буклету присущи такие требования, как: свободно-креативная форма и содержание буклета; краткое описание основных результатов работы; рекомендуемой программой для выполнения буклета может послужить Microsoft Publisher.lnk; краткая характеристика деятельности научного руководителя детской работы; описание результатов и достижений образовательного учреждения, если таковые имеются.

Приведённая выше детализация требований, предъявляемых к оценочным составляющим результата детского исследования, не претендует на полноту и неизменность, напротив, чем она информативнее, чем чаще дополняется «свежим» содержанием, актуальным для данного времени, тем больше возможностей достичь эффективного результата в подготовке сельских школьников к конкурсной исследовательской деятельности.

Таблица 1. Критерии оценки детских исследовательских работ.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Цель соответствует заданной теме | 1 |

| Задачи соответствуют поставленной цели | 2 |

| Объект и предмет выделены в соответствии с темой | 2 |

| Исследование содержит: цель, тему, задачи, гипотезы, предмет, объект | 1 |

| Методы соответствуют сформулированным задачам работы | 1 |

| Результаты соответствуют заявленной цели | 1 |

| Исследователь ссылается на научные источники | 1 |

| Текст работы представлен в научном стиле | 1 |

| Работа включает в себя: иллюстративный материал высокого качества и разборчивый текст | 1 |

| Вывод соответствует результатам исследования | 1 |

| Гипотеза подтверждена аргументами | 1 |

| В работе присутствует список использованной литературы | 1 |

| Итог: | 14 балов |

4.1 Анализ детских исследовательских работ.

Таблица 2. Оценка детского исследования.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Цель соответствует заданной теме | 1 |

| Задачи соответствуют поставленной цели | 1 |

| Объект и предмет выделены в соответствии с темой | 2 |

| Исследование содержит: цель, тему, задачи, гипотезы, предмет, объект | 1 |

| Методы соответствуют сформулированным задачам работы | 1 |

| Результаты соответствуют заявленной цели | 1 |

| Исследователь ссылается на научные источники | 0 |

| Текст работы представлен в научном стиле | 0 |

| Работа включает в себя: иллюстративный материал высокого качества и разборчивый текст | 1 |

| Вывод соответствует результатам исследования | 0 |

| Гипотеза подтверждена аргументами | 1 |

| В работе присутствует список использованной литературы | 1 |

| Итог: | 10 балов |

4.2. Пример паспорта исследования

Таблица 3. Паспорт исследования «Влияние энергетических напитков на организм человека».

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Влияние энергетических напитков на организм человека. |

| 2 | Актуальность исследования | Ни для кого не секрет, что такое энергетический напиток. Каждый из нас хотя бы раз покупал алюминиевую красочную баночку с жидкостью, который обещает нам прилив сил, бодрости и небывалой энергии. По данным «Анализа рынка энергетических напитков в России», подготовленного BusinesStat в 2022г, их продажи в стране в 2021 г выросли на 32% и достигли 829 млн л. Энергетики – самая быстрорастущая категория отечественного рынка безалкогольных напитков. Это говорит о том, что спрос на энергетические напитки безвозвратно растет и это можно объяснить. Напиток помогает ощутить бодрость и прилив сил на 3-4 часа (крепкий кофе для сравнения действует около часа, а эффект наступает медленно). Энергетики можно пить перед предстоящими умственными или физическими нагрузками. Некоторые исследования показали, что энергетики хорошо влияют на работу мозга – улучшают память, концентрацию внимания и скорость реакции. Физическая и эмоциональная усталость наступают позже. Но не каждый покупатель задумывается о том, какой вред наносят содержащиеся в энергетических напитках вещества нашему организму. Актуальность данного исследования заключается в повышении спроса на энергетические напитки. |

| 3 | Проблема исследования | Негативное влияние энергетических напитков на работу сердечно-сосудистой системы. |

| 4 | Объект исследования | Энергетические напитки. |

| 5 | Цель исследования | Определение влияния энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему человека. |

| 6 | Задачи исследования | Провести анкетирование студентов III курса. Изучить состав энергетических напитков. Выявить положительное и отрицательное влияние компонентов на организм человека. Изучить негативные последствия, которые оказывают энергетические напитки на организм человека. Провести эксперимент на определение влияния энергетических напитков на показатели пульса и давления. Подвести итоги исследования. |

| 7 | Гипотеза исследования | Энергетические напитки оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. |

| 8 | Методы исследования | Теоретические (анализ литературы) и эмпирические (опрос, эксперимент) |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочное |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Определить уровень осведомленности студентов о влиянии энергетиков на организм человека; Проанализировать литературу по теме исследования. Выявить положительные и негативные последствия от употребления энергетических напитков. Экспериментальным путём выявить влияние энергетических напитков на состояние сердечно – сосудистой системы через определение показателей давления, пульса. Оценить влияние энергетиков на показания температуры тела человека. Сделать общий вывод о влиянии энергетиков на организм человека. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Таймер, прибор для измерения давления, |

| 12 | Продукт исследования | Буклет «Энергетик твой враг» |

| 13 | Перспектива исследования | Проведение спортивного мероприятия «Я/Мы за ЗОЖ» |

| 14 | Используемые источники | https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-energeticheskih-napitkov-na-zdorovie-cheloveka/viewer https://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/99238/ https://news.unipack.ru/91614/ |

Таблица 4. Паспорт исследования «Изготовление бумаги в домашних условиях».

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Изготовление бумаги в домашних условиях |

| 2 | Актуальность исследования | С каждым годом увеличивается потребность в бумаге, а запасы сырья (дерево), из которого непосредственно и создается бумага – уменьшаются. В 2022 году в городе Красноярск перестали на некоторое время выдавать бумажные чеки, в связи с тем, что к стране применили санкции и цена на бумагу возросла в несколько раз. Именно поэтому использование вторичного сырья для получения бумаги – одно из важнейших решений данной проблемы. У каждого из нас скапливаются бумажные отходы (распечатанный материал, газеты, листовки, тетради). Было решено попробовать использовать отходы для вторичного получения бумаги. Опрос, проведенный нами в ходе исследования, подтверждает, что на сегодняшний день бумага является дорогостоящим продуктом. У многих дома есть макулатура. Эту бумагу можно использовать в качестве создания новой бумаги. |

| 3 | Проблема исследования | Возрастание цен на бумагу, в связи с уменьшением количества сырья, из которого она создается. |

| 4 | Объект исследования | Производство бумаги из вторичного сырья |

| 5 | Цель исследования | Изготовление бумаги в домашних условиях, с использованием бумажных отходов. |

| 6 | Задачи исследования | 1. Изучить литературные источники по теме изготовления бумаги. 2. Изготовить бумагу в домашних условиях из вторичного сырья. 3. Провести опыт с окрашиванием изготовляемой бумаги. 4. Представить продукт. |

| 7 | Гипотеза исследования | В домашних условиях возможно изготовить бумагу разного цвета. |

| 8 | Методы исследования | Опрос Опыт |

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Изучение источников в сети интернет, поиск алгоритма вторичного создания бумаги из бумажных отходов. Создание бумаги в домашних условиях, с использованием полученного алгоритма действий. Окрашивание созданной бумаги в различные цвета. Доказательство или опровержение выдвинутой гипотезы. Представление продукта проекта. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Бумажные отходы, вода, блендер, красители, крахмал, клей ПВА, чаша блендера, глубокая тарелка, тряпки, губки. |

| 12 | Продукт исследования | Бумага |

| 13 | Перспектива исследования | Данная бумага не может быть использована для печати текстов на принтере, но ее можно использовать для рисования картин, записей, создания альбомов и много другого. |

| 14 | Используемые источники | https://www.vseobumage.ru/1533/izgotovlenie-bumagi-doma/ |

5.1. История возникновения

Впервые о «Методе проектов» заговорил Джон Дьюи, американский педагог-демократ, автор более тысячи книг и статей по проблемам философии, психологии, этики, политики. Этот метод называли методом проблем. Определяя суть этого метода, называли его «от души выполняемый замысел».

Продолжил эту тему профессор педагогики учительского колледжа при Колумбийском университете Уильям Херд Киллпатрик, который разработал «проектную систему обучения» («метод проектов»). Суть ее заключалась в том, что дети, исходя из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, они овладевали новыми знаниями. «…Дети любят искать, сами находить. В этом их сила», - писал А.Эйнштейн; а «…творчество - разновидность поисковой активности», утверждал В.С.Ротенберг и что «на ребенка надо смотреть не как на ученика, а как на маленького «искателя истины», необходимо поддерживать и питать в нем дух неугомонного искания истины, лелеять проснувшуюся жажду знания», – писал К.Н.Вентцель. Принятый на веру материал обычно легко и быстро забывается, но если ребенок сам выработает мысль, самостоятельно освоив новое знание, то мысль эта сделается его собственностью.

Слово «проект» заимствовано из латыни и означает «выброшенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза». В Новое время этот термин связывается с понятием «проблема». В этимологическом словаре проект как проблема «может означать подлинную ситуацию творчества, где человек перестает быть просто собственником идей, отказывается от своего частного, чтобы получить шанс натолкнуться на что-то другое, наполниться им, проявить его в своем творчестве». Именно такое толкование проекта открывает широкие возможности для его использования в образовательном процессе.

В России метод проектов был известен еще в 1905 году. После революции метод проектов применялся в школах по личному распоряжению Н.К.Крупской. С 1919 года под руководством выдающегося русского педагога С.Т.Шацкого в Москве работала первая станция по народному образованию. В 1931г. Постановлением ЦК ВКП(б) этот метод был осужден как чуждый советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов ХХ века. В последнее время проектный метод активно внедряется в отечественную педагогику. Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в учебном процессе. Родившись от идеи свободного воспитания, сегодня метод проектов становится интегрированным компонентом современной системы образования. Но суть этого метода остается прежней – стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, решение которых предполагает владение и приобретение в ходе работы определенной суммой знаний и через проектную деятельность предполагает практическое применение имеющихся и приобретенных знаний.

В научно-педагогической литературе много написано о сущности и современном прочтении метода проектов, активно разрабатываются теоретические основы проектирования отдельных образовательных систем и технологий, в том числе в трудах таких ученых, как В.С.Безруков, В.П.Беспалько, В.И.Загвязинский, В.В.Краевский, М.М.Поташник, И.С.Якиманская, Селевко Г.К. и других. Проект понимается как специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.

Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся достоянием их личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в процессе деятельности. Причем необходимость этих знаний продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и поэтому интересны им. Таким образом, этот метод позволяет соединять академические знания с практическим опытом их применения, что и предполагают ФГОС.

Главная идея метода проекта в рамках реализации федерального государственного стандарта начального общего образования – формирование универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных.

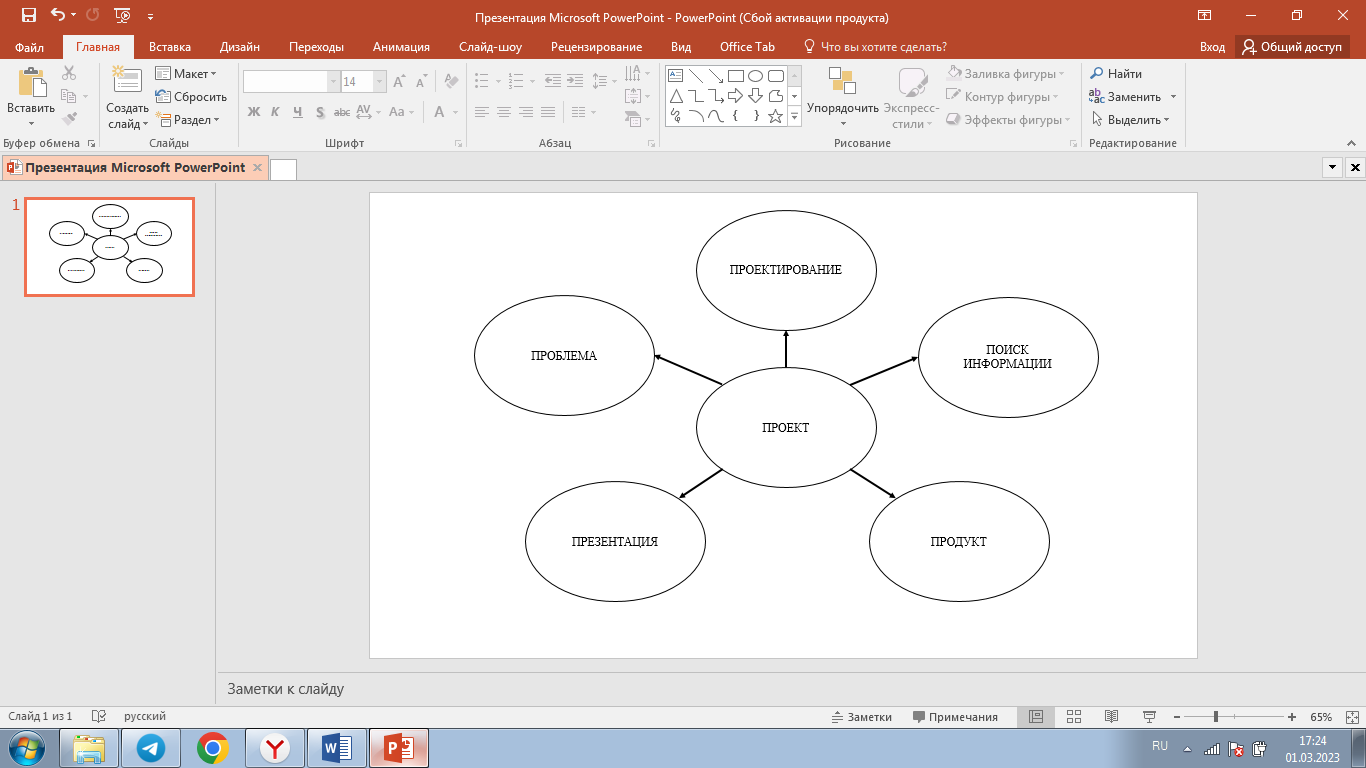

Рисунок 1. Структура проекта.

Рисунок 1. Структура проекта.

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проекты - научные, социальные, учебные. Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.

Также важной частью проекта является портфолио. Портфолио представляет собой папку, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и другие важные для проекта документы.

Основными принципами организации проектной деятельности:

- учёт интересов детей;

- учение через деятельность;

- познание и знание являются следствием преодоления трудностей;

- сотрудничество участников педагогического процесса;

- свободное творчество.

5.2. Современные требования к организации проектов

Основные требования к проведению проектно-исследовательской деятельности:

-наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей интегрированного знания;

-практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; --самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;

-структурирование содержательной части работы.

Ответственность учителя в образовании всегда была исключительной, но в условиях введения ФГОС эта ответственность существенно возрастает. Современное общество предъявляет большие требования к таким качествам личности, как креативность, способность к поиску знаний, к саморазвитию. В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная жизнь и которые заложены в Законе РФ «Об образовании», национальной доктрине образования в РФ и концепции модернизации российского образования, образовательное учреждение (независимо от того, по каким программам строит образовательный процесс) обязано:

- обеспечить индивидуализацию для каждого обучающегося;

- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности;

- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и рассуждений;

- помнить, что ученик - активный участник педагогического процесса;

- привлекать младших школьников к занятиям без психологического принуждения, опираясь на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их социальный опыт;

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие детей, сохранить и укрепить их здоровье.

Все эти требования можно реализовать лишь при одном условии - кардинально изменить организацию педагогического процесса в школе, путем выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что требует широкого внедрения в педагогический процесс проектной деятельности. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность.

Метод проектов – совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. Проектное обучение можно представить, как способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности школьников на результат, который достигается в процессе совместной работы учителя, ученика над определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в данном случае значит - применить необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы начальной школы и получить ощутимый результат [10].

Объектом проектирования может стать педагогическая система школы, учителя, отдельной программы как единство системы целей образования и всех факторов педагогического процесса, способствующих достижению целей. Между тем для каждого педагога важнейшим являются вопросы, связанные с проектированием образовательного процесса по конкретной методике, индивидуальной воспитательной системы, отдельного специально-организованного занятия, педагогической ситуации.

Задачи проектной деятельности в школе: обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы); формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); умение анализировать (креативность и критическое мышление); умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы).

Рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?