СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся в начальной школе"

Вы можете познакомиться с методическими рекомендациями для помощи в создании исследований и проектов с обучающимися начальной школы. В методических рекомендациях прописаны: цель, задачи исследовательской работы; типичные ошибки при выборе выборе темы исследования. Так же представлено понятие проектной задачи, ее структура, требования.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации "Организация проектно-исследовательской работы учащихся в начальной школе"»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж№1 им. М. Горького»

Методические рекомендации «Организация

проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы».

Автор: Бухрякова Снежана Александровна

Красноярск, 2023

Аннотация

Методические рекомендации адресованы учителям начальных классов образовательных учреждений, а также родителям, выступающих в качестве наставников и руководителей при написании обучающимися исследовательских проектов.

Автор: Бухрякова Снежана Александровна

студентка 20п-4 группы отделения «Преподавание в начальных классах» КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького».

Пояснительная записка

Актуальность использования исследовательской и проектной деятельности определяется тем, что работа над такими видами деятельности прочно вошла в жизнь начальной школы и стала для нее существенным вкладом в решении задач, поставленных как в урочное, так и неурочное время. Проектная деятельность позволяет учащимся выйти за рамки объема школьных предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности.

Современный педагог начальной школы ищет новые пути для развития у учеников творческих способностей, умения ориентироваться в мире информации. Одним из возможных способов решения этой проблемы может быть организация проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. Проектно-исследовательская деятельность является разновидностью творческой деятельностью, которая позволяет активизировать учебно-познавательную деятельность младших школьников в процессе обучения и во внеурочное время, предоставляя им реализовать свои способности и удовлетворить познавательные интересы.

Очень часто педагоги не понимают и не видят разницы между такими понятиями, как «Исследовательская деятельность», «Проектная деятельность», «Метод проектов» и др. Составленные методические рекомендации помогут разделить эти понятия и выделить отличительные особенности.

Содержание

1.4. Оценка детских исследовательских работ…………………………13

1.5. Оформление и защита паспорта исследования…………………….14

Глава 2. 2.1. Проектная деятельность в начальной школе по ФГОС НОО………………………………………………………………………………17 2.2. Понятие «Проектная задача» и ее структура……………………….212.3. Требования к содержанию, структуре учебных проектов………………………………………………………………………….25

2.4. Сравнительная таблица. Проектной задачи и проекта……………………………………………………………………………26

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1…………………………………………………………30

Научно-исследовательская деятельность школьников - это деятельность учащихся под руководством учителя, связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.

Это позволяет развивать у школьников познавательный интерес, самостоятельность, культуру учебного труда; систематизировать, обобщать и углублять знания в определенной области учебного предмета; применять их на практике.

Научно-исследовательская деятельность требует высокого уровня знаний, в первую очередь, самого педагога, хорошего владения методиками исследования, наличия библиотеки со специализированной литературой, и вообще, желания углубленно заниматься исследовательской деятельностью с учащимися.

Очень важно правильно организовать руководство учебно-исследовательской работой. В отличие от традиционного обучения, где за учителем закреплена роль обучающего, а за учеником обучающегося, в процессе проведения учебно-исследовательской работы возникает новый акцент в деятельности учителя: он включен в исследование поставленный проблемы на равных условиях с учеником и одновременно обучает его методике проведения исследования. Это дает возможность учителю более широко проявить творческие способности не только в педагогическом проектировании, но и в роли исследователя, т.к. невозможно передать опыт той деятельности, которую не освоил сам. [1].

Главная цель исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

· знакомство с проведением учебных исследований;

· развитие творческой исследовательской активности;

· стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

· ознакомление с научной картиной мира;

· вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

Требования ФГОС НОО детской организации исследовательской деятельности.

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. [2].

Назначение исследовательской работы учащихся в современном начальном образовании. Исследование, один из видов познавательной деятельности. В отличие от стихийных форм познания окружающего мира, оно всегда основано на научном методе. Его осуществление предполагает осознанную фиксацию цели исследования, средств исследования (методологию, подходы, методы, методики), ориентацию исследования на во производимость результата.Исследовательская деятельность в образовании используется с целью приобщить учеников к конкретике науки как профессиональной деятельности. Однако существует и другой подход, согласно которому исследование понимается как один из универсальных способов познания действительности, способствующий развитию и бытию личности в современном динамично изменяющемся мире. В этом случае оно выступает как учебная практика, использующая опыт, наработанный наукой в сфере организации исследования в конкретных предметных областях [4].

1.2. Специфика исследовательской работа учащихся в современном начальном образовании. Одним из направлений экспериментальной работы мы считаем создание целостной системы психологического сопровождения процесса обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста умениям и навыкам исследовательской деятельности как предпосылке развития одаренности. Учитывая специфику работы психолога, как в дошкольном учреждении, так и общеобразовательной школе, мы выделили следующие возможные и необходимые виды деятельности в рамках эксперимента: • проведение психодиагностического обследования детей, определение их возрастного и индивидуального потенциала; • мониторинг исследовательских умений и навыков детей, их интеллектуальных и личностных качеств; • разработка и внедрение программы по развитию творческих способностей учащихся; • оказание психологической и консультативной помощи педагогам и родителям. Остановимся подробнее на специфике психологического сопровождения развития детской одаренности в рамках экспериментальной работы на каждом этапе эксперимента [3].

| Этапы работы | Цели и задачи учебно- исследовательской работы | Содержание занятий |

| 1. Предварительный | Диагностика знаний, навыков и умений; ориентация в сфере личных интересов ученика | Письменные и устные задания, вопросы, помогающие выявить уровень владения знаниями и умениями, способности и интересы участников УИР |

| 2.Выбор проблемы исследования | Предварительная ориентация в выборе проблемы исследования | Обсуждение возможных тем исследования (темы предлагает учитель, учитывая и личные качества учеников, и тематику предстоящих конференций учащихся) |

| 3.Изучение научной литературы | Приобретение практических навыков работы со справочной и научной литературой. | Составление библиографии по теме; разные виды чтения, выделение главной мысли, конспектирование; обсуждение прочитанных научных работ |

| 4. Формулирование объекта и предмета исследования, темы, гипотезы, определение целей, задач, методов | Формирование исследовательских навыков (формулирование объекта и предмета исследования, темы, гипотезы, постановка целей и задач исследования, определение методов в зависимости от объекта исследования). | Консультирование по вопросам формулирования объекта и предмета исследования, темы, гипотезы, понимания целей и задач работы, по методике проведения исследования |

| 5. Сбор материала | Обучение сбору материала или постановке эксперимента | Планирование и проведение эксперимента, сбор материала |

| 6.Обработка полученного материала | Обучение статистической обработке полученного материала и представлению результатов в виде таблиц, диаграмм и т.п. | Обработка полученного материала |

| 7.Формулирование выводов | Выработка умения формулировать выводы | Систематизация и обобщение результатов работы |

| 8. Создание текста УИР | Практическое овладение научным стилем | Написание текста исследовательской работы |

| Обучение редактированию научного текста; навыкам «свертывания» и «развертывания» текста | Редактирование и оформление работы, составление тезисного плана | |

| 9.Представление результатов работы | Овладение навыками устного публичного выступления | Представление работы на научно-практической конференции школьников. |

| 10. Оценка работы | Рефлексии на продукт и результат УИР | Анализ проделанной работы, обсуждение перспективных планов |

1.4. Типичные ошибки при выборе темы исследования, определении целей и задачах, и методах исследования.

В данном пункте представлены ошибки и правила. Под правилом подразумевается рекомендация по тому, как не совершить ошибку, в связи с тем, что у нас часто возникает неправильное преставление о том или ином этапе проектирования исследовательской работы. И из-за совершенной ошибки, наша проектно-исследовательская работа может пройти не так гладко.

1. Формулирование объекта, предмета и цели.

1 ошибка. Под объектом исследования понимается выборка испытуемых, а предмет мыслится как область исследования.

Правило: Выборку испытуемых можно описать в разделе «Характеристика выборки». Объект исследования – это та область, категория психологии, которую автор изучает, а предмет – в каком контексте (при каких условиях, под каким углом зрения, в каких случаях и т.д.) этот объект будет изучен.

2 ошибка. Предмет полностью дублирует цель исследования.

Правило: Цель – это то, чего студент хочет достичь в итоге работы, что он считает самым важным и глобальным в плане пошагового достижения, а предмет – конкретный контекст исследования объекта, обычно цель формулируется еще более конкретно, чем предмет (например, в цели можно указать, на примере какой выборки или в каком учреждении рассматривается предмет исследования).

3 ошибка. Объект и предмет формулируются тогда, когда уже получены результаты исследования.

Правило: Объект и предмет должны формулироваться на начальном этапе работы, когда студент разрабатывать проблему, точность формулировки можно корректировать, но не менять полностью.

2. Формулирование задач

1 ошибка. Задачи формулируются не в той последовательности, в какой шла работа например над дипломом.

Правило: задачи должны формулироваться как этапы деятельности, последовательно отражая весь ход работы автора.

2 ошибка. Задачи формулируются общими фразами (Например, так: «Проанализировать теоретико-методологические источники» или «Разработать рекомендации»). Каждая из таких задач при ее прочтении вызывает массу вопросов, как то: «Какие источники и по какой проблеме?»; «Проинтерпретировать результаты какого исследования и зачем?»; «Какие именно рекомендации, каким образом и для кого (чего) автор хочет разработать?».

Правило: Сформулированная задача не должна вызывать дополнительные вопросы или содержать смысловые неясности. При прочтении задач должно быть ясно, что и зачем делал автор на каждом из этапов. Задача формулируется конкретно и четко для определенного исследования. Даже если принцип формулирования задач общий, формулировки от исследования к исследованию различаются обязательно. При этом важно, что указанные в задачах этапы согласуются между собой содержательно и в соответствии с поставленной в ВКР целью.

3 ошибка. Слишком много или слишком мало задач. Поставленная исследователем цель должна быть разбита на необходимый оптимум последовательных этапов ее достижения, которые выражаются в задачах.

Правило: Оптимум задач связан как с содержательной глубиной раскрываемой автором проблемы, масштабом цели, так и от количества необходимых «шагов», которые необходимо предпринять, чтобы ее достичь. Обычно для ВКР специалиста оптимум задач считается 5-7, однако эта цифра сильно зависит от содержательной специфики работы и требует дополнительного обсуждения с научным руководителем.

4 ошибка. Избран ошибочный стиль при формулировке задач – как ответ на вопрос «что?», например, «Выявление…» или «Разработка…».

Правило: Задачи должны формулироваться как ответ на вопрос «что сделать?». Задачи перед собой ставит автор, чтобы достичь поставленной в работе цели. Формулируя задачу, он представляет, что конкретно ему необходимо сделать, выполнить, определить и т.д., чтобы в конечном итоге достичь цель исследовательской работы.

5 ошибка. Задачи перегружены, т.е. предложения сложно прочитать из-за громоздких формулировок, желания студента включить в перечень задач всё многообразие получаемой в ходе работы информации.

Правило: Не нужно стремиться отразить все нюансы работы автора в задачах, все детали длительного процесса работы. Они должны быть сформулированы лаконично, но при этом конкретно и содержательно. Если получается очень объемная задача, ее целесообразно разбить на две.

6 ошибка. Задачи избыточно детализируют ход работы.

Правило: Задачи, соответствуют исследовательским целям, но не этапам работы.

Некоторые слишком частные задачи следует объединить в общую. Например, автор отдельно в каждой задаче прописывает, на какую методику он протестировал группу испытуемых, а методик при этом может быть внушительное количество. В одной задаче можно перечислить, на какие методики и зачем были протестированы испытуемые, либо разбить методики на ряд групп по диагностическим или исследовательским целям и включить их в задачи, а не перечислять все методики подряд.

3. Формулирование гипотез

1 ошибка. Избран ошибочный стиль при формулировке. Гипотезы формулируются в вопросительной форме. Например, начинаются со слов: «Верно ли…».

Правило: Гипотеза должна быть сформулирована утвердительно, чтобы в конце предложения стоял знак препинания «точка», а не «вопросительный знак».

Примечания: Научная гипотеза носит вероятностный характер. Это научно обоснованное предположение о явлениях (наличии, взаимосвязи, различиях между явлениями и т.д.), ранее не подтвержденное и не опровергнутое. При этом, чтобы не потерялся характер предположения, список гипотез можно начинать рядом вводных фраз, указывающих на это. Например: «На основе имеющейся информации, первичных наблюдений мы выдвинули ряд гипотез, которые будут проверены в ходе работы…» и дальше идет список гипотез.

2 ошибка. Формулируется избыточное множество гипотез, например, 7-8.

Правило: Гипотез не должно быть избыточное количество, как и задач, хотя эта цифра сильно связана со спецификой исследования автора. Обычно выделяется одна или две (в редких случаях больше) основных гипотез общего порядка, которые могут подразделяться на частные. Например, первая гипотеза 1 может конкретизироваться в частных гипотезах, нумеруемых 1.1 и 1.2 и т.д.

Примечания: Так, базовая гипотеза о наличии различий между контрастными условиями, например, о наличии разного уровня социальных страхов у детей из обычной школы и интерната, может подразделяться на содержательные частные, в которых будет указано, какой уровень и специфика социальных страхов в обеих группах.

3 ошибка. Гипотеза формулируется тогда, когда уже получены результаты исследования.

Правило: Гипотезы должны разрабатываться и формулироваться на начальном этапе работы, когда студент имеет теоретико-методологическую просвещенность по выбранной проблеме исследования.

Примечания: Гипотезы воспринимаются студентами как что-то формальное и неприятное, как то, что можно отложить «на потом». Формулирование гипотезы – исключительно творческий процесс. В психологии гипотезы часто формулируются случайно путем наблюдения за повседневной жизнью людей, многие открытия сделаны именно таким образом. Психология – наука о повседневной жизни людей, их психических процессах, состояниях и т.д., поэтому каждый человек имеет перед собой возможность 24 часа в сутки наблюдать за разнообразием жизни и формулировать предположения о ее закономерностях. [5]

1.5. Оценка детских исследовательских работ.

Критерии оценки исследовательских работ младших школьников.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Количество баллов |

| Соблюдается временной регламент | 1 |

| Тема соответствует выбранному объекту | 1 |

| Проблема исследования соответствует поставленной теме | 2 |

| Представлено обоснование актуальности исследования | 2 |

| Гипотеза соответствует сформулированной теме | 2 |

| Формулировка цели отражает поставленную проблему | 1 |

| Задачи исследования направлены на достижение цели исследования | 1 |

| Обозначены сроки реализации исследования | 1 |

| Представленные этапы отражают логику исследования | 2 |

| Указанные методы соответствуют этапам исследования | 2 |

| Представлено описание продукта исследования | 1 |

| Определены перспективы исследования | 2 |

| Информационные источники соответствуют проблематике исследования | 1 |

| Речь грамотная, выразительная | 1 |

| Представлены фото, видео материалы, диаграммы. | 1 |

Система оценивания:

Для критериев с максимальным баллом 1:

0-не выполнено; 1- выполнено.

Для критериев с максимальным баллом 2:

0-не выполнено; 1 – частично выполнено; 2- выполнено.

18-21б – Отметка «отлично»

15-17б – Отметка «хорошо»

12-14б – Отметка «удовлетворительно»

1.5. Оформление и защита паспорта исследования.Паспорт исследовательской работы должен строиться по следующему алгоритму: (основание)

1. определение темы в рамках обозначенного объекта исследования;

2. обоснование актуальности;

3. определение и формулировка научного аппарат исследовательской работы: проблема исследования, объект, цель, задачи, гипотеза, методы и тип исследования;

4. определение этапов работы над исследованием с указанием содержания деятельности;

5. определение оборудования для проведения исследования;

6. определение предполагаемого продукта исследования;

7. определение перспективы исследования;

8. оформление используемых источников.

Исходя из данного алгоритма был составлен паспорт собственной исследовательской работы по теме «О чём говорит почерк?» (см.таблицу)

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «О чём говорит почерк?» |

| 2 | Актуальность исследования | Всех учащихся в начальной школе обучают писать одинаково, но спустя некоторое время, большинство ребят начинают писать по-разному и, таким образом, проявляют свои индивидуальные черты характера. Бенджамин Дизраэли писал, что «Почерк автора, как и все произвольные действия человека, имеет сходство с его характером». Действительно ли это так?

|

| 3 | Проблема исследования | Проблема заключается в том, что половина учащихся на уроках пишут неаккуратно, ссылаясь на то, что они торопятся, на самом деле это связано не с их торопливостью, а с характером. |

| 4 | Объект исследования | Почерк |

|

| Предмет исследования | Взаимосвязь почерка с характером человека. |

| 5 | Цель исследования | Изучить характер человека с помощью почерка. |

| 6 | Задачи исследования | 1. Познакомиться с наукой графологией; 2. Определить параметры человека; 3. Провести графологическое исследование; 4. Составить характеристику исходя графологического исследования почерка. |

| 7 | Гипотеза исследования | Характер человека можно определить по его почерку. |

| 8 | Методы исследования | анализ литературы, книга обработка результатов опроса, проведение исследования.

|

| 9 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1.Организационный: познакомиться с графологией. Планирование деятельности: 1.Анализ источников (интернет-ресурсы, книга) 2.Провести опрос. (данные опроса вставить) 1. Важно ли иметь красивый почерк? 2. Считаешь ли ты свой почерк разборчивым? 3. У кого из ребят в классе по – твоему мнению красивый почерк? 4. Хотелось бы тебе улучшить свой почерк? 5. Считаешь ли ты, что по почерку можно определить характер человека?

3.систематизировать полученную информацию. 4. Провести графологическое исследование. 5.Составить характеристику. Основной Проведение графологического исследования почерка, для определения характера человека. Учащимся даётся раздаточный материал: не разлинованный лист, ручка. Ход исследования: Каждому учащемуся даётся одно предложение, которое они должны написать на листе, после листы сдают. Я провожу исследование и определяю характеристику каждого учащегося и делаю вывод, (действительно ли характер человека можно определить по почерку) Заключительный Создать памятку с рекомендациями по улучшению почерка. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Лист, ручка. |

| 12 | Продукт исследования | Рекомендации (памятка) по улучшению почерка. |

| 13 | Перспектива исследования | Дополнять рекомендации для улучшения почерка. |

| 14 | Используемые источники | Интернет-ресурсы, книга «Практическая графология». |

Система оценивания:

• для критериев с максимальным баллом 1: 0 – не выполнено; 1 – выполнено.

• для критериев с максимальным баллом 2: 0 – не выполнено; 1 – частично выполнено, 2 – выполнено.

17-20 б - Отметка «отлично»

13-16 б - Отметка «хорошо»

10-12 б - Отметка «удовлетворительно»

Рекомендации по выполнению паспорта исследования:

Для начала важно определиться с темой исследования. Для меня это было не так просто, так как тему нужно было выбрать интересную, что интересовало именно меня.

Актуальность исследования, я сразу же столкнулась с вопросом «Для чего это нужно знать?» и «Будет ли это актуально?».

Так же очень важно определить цель своего исследования, у меня так же возникло в этом не мало вопросов. Так как, нужно определить проблему исследования, а цель и проблема они связаны между собой.

Нужно понимать какие задачи нужно поставить для своего исследования и очень важно их удерживать.

На заключительном этапе исследования должен получиться продукт, который должен использоваться в дальнейшей перспективе.

Глава 2. 2.1. Проектная деятельность в начальной школе по ФГОС НОО. Проектная деятельность — это уникальная деятельность, направленная на достижение заранее определенного результата, создание определенного уникального продукта или услуги. [4]

Работая с детьми над их проектами, мы ориентируем их не просто на поиск некоего нового знания, а на решение реальных, вставших перед ними проблем. Детям в этом случае постоянно приходится учитывать массу обстоятельств, нередко находящихся далеко за пределами задачи поиска истины.

Разработка проекта - обычно дело творческое, но зависит это творчество от многих внешних обстоятельств, часто никак не связанных с задачами бескорыстного поиска истины. Не следует забывать и о том, что теоретически проект можно выполнить, пользуясь готовыми алгоритмами и схемами действий - то есть исключительно на репродуктивном уровне. Ведь проектирование может быть представлено как последовательное выполнение серии четко определенных, алгоритмизированных шагов.

В отличие от проектирования исследование всегда творчество, и в идеале оно представляет собой вариант бескорыстного поиска истины. Если в итоге исследования и удается решить какую-либо практическую проблему, то это не более чем побочный эффект. При этом само новое знание, добытое в итоге исследования, может быть не только малополезно, с точки зрения общества и самого исследователя, но даже вредно и опасно. Всем известно, что научные открытия несут не только радость и свет знаний. Реальный исследователь стремится к новому знанию инстинктивно, зачастую не зная, что принесет ему сделанное в ходе исследований открытие, и, как следствие, ему нередко бывает вовсе неизвестно, как можно на практике использовать добытые им сведения. [10]

Современная образовательная практика показывает, что у многих из нас постоянно возникает соблазн трансформировать предполагаемый или уже начатый исследовательский поиск ребенка в решение практической задачи - проектирование. Немаловажен и вопрос о том, почему это происходит и насколько все это безобидно. Несложно заметить, что проистекает это из вечного желания многих педагогов все на свете контролировать, и тогда начинается: «...прежде чем исследовать, определи цель, задачи, опиши, что ты должен получить в итоге...» и т.п. В этом случае мы обычно не задаемся вопросом о том, что если известно, чего ты должен достичь, то непонятно, зачем это искать.

Типы проектов:

1. Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4. Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов:

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть:

- внутриклассными;

- внутришкольными;

- региональными;

- межрегиональными;

- международными.

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных компьютерных технологий.

Основные требования к проекту

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, информационной, практической.

Поиск социально значимой проблемы - одна из наиболее трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимися - проектантами.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование (планирование) - поиск информации - продукт - презентация. Шестое "П" проекта - это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность неоднородна на разных этапах школьной жизни ребенка. Она выполняет разные функции, служит разным целям, строится по-разному. Проектная деятельность в начальной школе необходима. Она помогает развивать творческие способности, самостоятельность, воображение учащихся, а так же умения сотрудничать и договариваться в коллективе. Можно сказать, что проектная деятельность является средством обучения и развития личности младших школьников. [7]

2.2. Понятие «Проектная задача» и ее структураПроектная учебная деятельность является компонентом системы образования и развития учащихся, а не самой системой. В рамках организации полного дня данная форма работы особенно эффективна. Проектирование может использоваться как на уроках, так и на развивающих занятиях, факультативах, кружках. Проектное обучение личностно-ориентировано, самомотивируемо, следовательно, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других, стимулировать познавательный интерес, получать удовлетворение от своего труда, создавать ситуацию успеха. Педагоги, в свою очередь, должны быть готовы возглавить проект, генерировать идеи проекта, быть в составе команд, работающих над другими проектами [6].

Проектная задача:

Новые стандарты привносят в деятельность педагогов и новую терминологию. А ко всему новому следует относиться с осторожностью, взвешенно. Что понимать под учебной ситуацией? Какие именно результаты образовательной деятельности можно считать метапредметными? Однозначного ответа на эти вопросы быть не может, так как сколько людей, столько и мнений. И каждый учитель, вникая в суть того или иного нового понятия, будет иметь о нём своё собственное представление, обусловленное его педагогическим и жизненным опытом.

Предлагаю попробовать порассуждать над содержанием близких, на первый взгляд, понятий: проектная задача и учебный проект. В чём разница между ними и что общего?

На первый взгляд, учебный проект и проектная задача имеют много общего: учащиеся видят проблему, определяют пути её решения, исследуют, предпринимают определённые шаги по разрешению, по окончании получают конкретный результат деятельности, продукт. Успешное проведение учебного проекта и эффективная работа над проектными задачами возможны только с применением системно-деятельностного подхода. И проект, и проектная задача включают в себя определённые шаги, отдельные задания.

Итак, под проектом понимают работу, которая "направлена на решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата" [4].

Учебный проект, согласно статье Е.С. Полат "Метод проектов", включает учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую проблему, цель, согласованные методы и способы деятельности. Проблема, решаемая в проекте, не обязательно предлагается самими учащимися, её может внести учитель. Проект может быть индивидуальным или групповым, приближенным к реальности или оторванным от неё. Обычно, планируя проект, учитель самостоятельно или вместе с детьми определяет, каким должен быть конкретный продукт и какими способами следует достигать результата. По продолжительности проекты могут очень разниться: от коротких урочных до протяжённых годичных. [9]

Проектная задача - это задача, в которой "через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка результата, и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей" [2]. Таким образом, проектные задачи по своему определению направлены на формирование способов коммуникации и сотрудничества, поскольку выполняются учащимися совместно. Проектная задача, в отличие от проекта, предполагает формулировку проблемы самими учащимися. Основное же назначение проектной задачи состоит в овладении новыми способами действий и приобретении умения применять их в нестандартных ситуациях, приближенных к реальным. Среди представленных в сети проектных задач не встречается продолжительных по времени работы (обычно один или несколько уроков).

Рассматривая содержание понятий "учебный проект" и "проектная задача", видим ещё больше общих черт:

- и проект, и проектная задача могут быть предметными и межпредметными, одновозрастными и разновозрастными;

- проект и проектная задача обычно имеют один сюжет, единую линию, выдержанную тему;

- проект и проектная задача при выполнении требуют от учащихся проявления умений планирования, распределения работы, осуществления само- и взаимоконтроля;

- учебный проект и проектная задача обязательно подразумевают поисковую деятельность, поскольку изначально существующих фактов и имеющейся информации всегда недостаточно для достижения результата;

- в результате работы над учебным проектом или над проектной задачей должно происходить качественное изменение учащегося.

Однако, выделяются отличительные особенности проектных задач:

- учащиеся сами выбирают способы решения проблемы и изначально не представляют, каким будет конечный результат работы;

- проектная задача не ориентирует учащихся на определённые учебные темы;

- проектная задача имеет большой объём разнородного материала (как пример - задача "Доктор Айболит" из статьи А.Б. Воронцова).

Таким образом, проектная задача - некий прообраз проектной деятельности. И он интересен именно тем, что даёт возможность воспитать у ребят интерес к проектной работе, развить умения применять известные способы действий в новой ситуации. На мой взгляд, проектная задача - это более изящное явление, чем учебный проект, но не менее структурированное и чётко продуманное. Введение проектных задач в учебный процесс формирует у учащихся основные навыки, необходимые для успешного проведения учебных проектов.

Продолжая развивать идею проектных задач, как прообраза проектной деятельности (начало здесь), отмечу, что единых требований к их представлению не существует. Однако выделяются определённые критерии, согласно которым задачу можно считать проектной. Это следующие особенности:

- проектные задачи выполняются малыми группами;

- результат работы заранее неизвестен;

- проектные задачи связаны с жизнью;

- не содержат чёткой формулировки (её необходимо додумать);

- в результате решения участники получают продукт, которого ранее не существовало.

Проектная задача принципиально носит групповой характер.

Универсальные учебные действия, которые формируются при решение проектной задачи:

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);

целеполагать (ставить и удерживать цели);

планировать (составить план своей деятельности);

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё существенное и главное);

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других.

Проектная задача может иметь определённую структуру:

1. Описание проблемной ситуации. В описании должна быть скрыта формулировка проектной задачи.

2. Анализ проблемной ситуации и формулировка учащимися самой задачи.

3. Поиск путей решения проектной задачи, создание возможных вариантов конечного результата, которых может быть несколько.

4. Решение задачи, т.е. создание «продукта», который впоследствии будет представлен.

2.3. Требования к содержанию, структуре учебных проектов.

Основные требования к проекту

Работа по методу проектов - это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию учителя. Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса - учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к учебному проекту - совершенно особые.

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - исследовательской, информационной, практической.

Дальнейшая работа над проектом - это разрешение данной проблемы. В идеальном случае проблема обозначена перед проектной группой внешним заказчиком. Например: учащиеся школы посещают спортивный клуб, руководство которого заказало проектной группе дизайн оформления помещений клуба. Однако в роли заказчика может выступать и сам учитель (проект по подготовке методических пособий для кабинета биологии), и сами учащиеся (проект, нацеленный на разработку и проведение школьного праздника).

Поиск социально значимой проблемы - одна из наиболее трудных организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю проекта вместе с учащимися - проектантами.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида продукта и формы презентации.

Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу четко спланированы от начала до самого конца.

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся.

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является продукт. В общем виде это средство, которое разработали участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование (планирование) - поиск информации - продукт - презентация. Шестое "П" проекта - это его портфолио, т. е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, дневные планы, отчеты. [8]

2.4. Сравнительная таблица. Проектной задачи и проекта.

| Основание для сравнения | Проект | Проектная задача |

| Педагогическая цель | формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. | развитие универсальных учебных действий, а также подготовка к проектам. |

| Цель детская | решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата | решение группы задач (действий), направленных на достижение результата. |

| Продолжительность | от урочных до годичных | один или несколько уроков / занятий |

| Форма организации | индивидуальные или групповые | Групповые |

| Структура | 1.Проблема (целеполагание) 2.Проектирование (планирование) 3.Поиск информации 4.Продукт 5.Презентация. | 1.Проблемная ситуация (квазиреальная); 2.Решение задач (действий) 3.Продукт и результат, как решение проблемы

|

| Деятельность учащихся | Разрабатывают замысел, ищут пути реализации, воплощают его в продукте, демонстрируют готовый продукт | Находят пути решения проблемы. |

| Результат | Должно происходить качественное изменение учащегося не предсказуем реальный продукт, который можно представить другим | Схема, таблица и т.д. Конечный продукт.

|

| Формируемые универсальные умения | 1. Рефлексивные 2. Поисковые (исследовательские) 3. Навыки оценочной самостоятельности. 4. Умения и навыки работы в сотрудничестве 5. Менеджерские умения и навыки 6. Коммуникативные 7. Презентационные умения и навыки | рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план своей деятельности). моделировать (представляя способ действия в виде схемы — модели, выделяя всё существенное и главное); проявлять инициативу; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

|

| Средства | Проектировщики сами определяют весь набор необходимых средств. | Учитель может помогать определять средства достижения. |

| Возраст участников | Старшеклассники (подростковая школа) | Обучающиеся младшего школьного возраста и выше. |

Список литературы:

Мастрюков А. В. Как выбрать тему исследования. Практические рекомендации для участников НШО «Эрудит» ГБОУ СОШ № 4 пгт Алексеевка, г. о. Кинель Самарской области.

Матяш Н.В. Проектная деятельность младших школьников: книга для учителя начальных классах/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – Москва: Вентана – Граф, 2017. - 106 с.

https://arz.unn.ru/2016-05-20-10-37-29/1229-2016-05-20-10-10-58

ФГОС НОО (Федеральный образовательный стандарт начального общего образования)

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/319230824

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2021/04/14/metodicheskie-rekomendatsii-organizatsiya-proektno

Островская И.Ю. Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников. - 2017 г. – 147-155 с.

Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н. Поливанова. — 2-е изд.— М.: Просвещение, 2011. — 192 с.

Прохорова О.Г. Методические рекомендации по организации по содержанию учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся начальных классов.– 2019 г. – 19 с.

Турчен Д.Н. Проектная деятельность как один из методических приёмов формирования универсальных учебных действий. - 2017 г - 1-10 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проектная задача «Природные сообщества Красноярского края».Уехал Кот Учёный в страну Знаний. Много ли, мало ли времени прошло, получают Оля и Никита сообщение по Интернет-почте от Кота из вершины Фантазии.

«Дорогиеребятапомогитеунесломеняураганомследуйтепокартеинайдё теменяспаситепожалуйста!»

Не поняли ничего Оля и Никита и обратились к вам за помощью расшифровать сообщение.

Задание 1.

Маршрут «Сообщение».

Разделите запись на слова. Определите границы предложений. Расшифруете сообщение кота учёного.

«Дорогиеребятапомогитеунесломеняураганомследуйтепокартеинайдёте меняспаситепожалуйста!»

(Дорогие ребята, помогите! Унесло меня ураганом. Следуйте по карте и найдёте меня. Спасите, пожалуйста!)

Оля и Никита решили как можно скорее отправиться в путешествие.

Задание 2.

Маршрут Деревья.

Начать свои поиски кота ребята решили от дуба, вокруг которого ходил кот. Но дети забыли, как выглядит это дерево. Найдите его по описанию и соедините с соответствующим изображением. (Приложение 2)

|

| Это крупное дерево, достигающее в высоту 30 м. Листья у него красивые, фигурные. Во все времена года он хорош, но особенно красив и приметен он осенью, когда его резные листья окрашиваются в разные цвета.

У нее белый, тонкий, стройный ствол. На ветках листья округлой формы. Это дерево чаще всего растет в лесу. Из коры этого дерева делают различные поделки. Это листопадное дерево, растущее не больше 50 метров в высоту. У дерева красивая обширная несомкнутая крона. Листья его перистолопастные, которые расположены на коротких черешках. Кора этого дерева темно-серого цвета, сильно растрескивающаяся. Плоды этого дерева – орехи, которые в народе называют желудями. |

Для того, чтобы найти кота, друзья решили разработать маршрут передвижения. Помогите Маше и Алёше разработать карту маршрута. Для этого выполните задания 3-6.

Оля и Никита, как и многие люди на нашей планете, любят путешествовать. Наверняка вы тоже уже имеете опыт путешественника: ходили с родителями либо в поход, либо за грибами или ездили отдыхать в незнакомую местность.

Самое главное, когда человек оказывается на незнакомой территории, – не заблудиться. Важно уметь ориентироваться в пространстве. А любое ориентирование начинается с определения сторон горизонта. Прежде всего, надо знать, что солнце всегда восходит на востоке и заходит на западе. Кроме этого, известны разные способы определения сторон горизонта, если с собой нет специального прибора – компаса.

Например:

– по солнцу;

– по луне;

– по Полярной звезде;

– по природным явлениям.

Известно, что смола больше выступает на южной половине ствола хвойного дерева. Кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал покрыты мхом и лишайниками с северной стороны.

Вам предлагается продемонстрировать свои умения определять стороны горизонта. Выполнив задания, вы можете спокойно отправляться дальше, так как уже не заблудитесь.

Задание 3.

Маршрут Дуб.

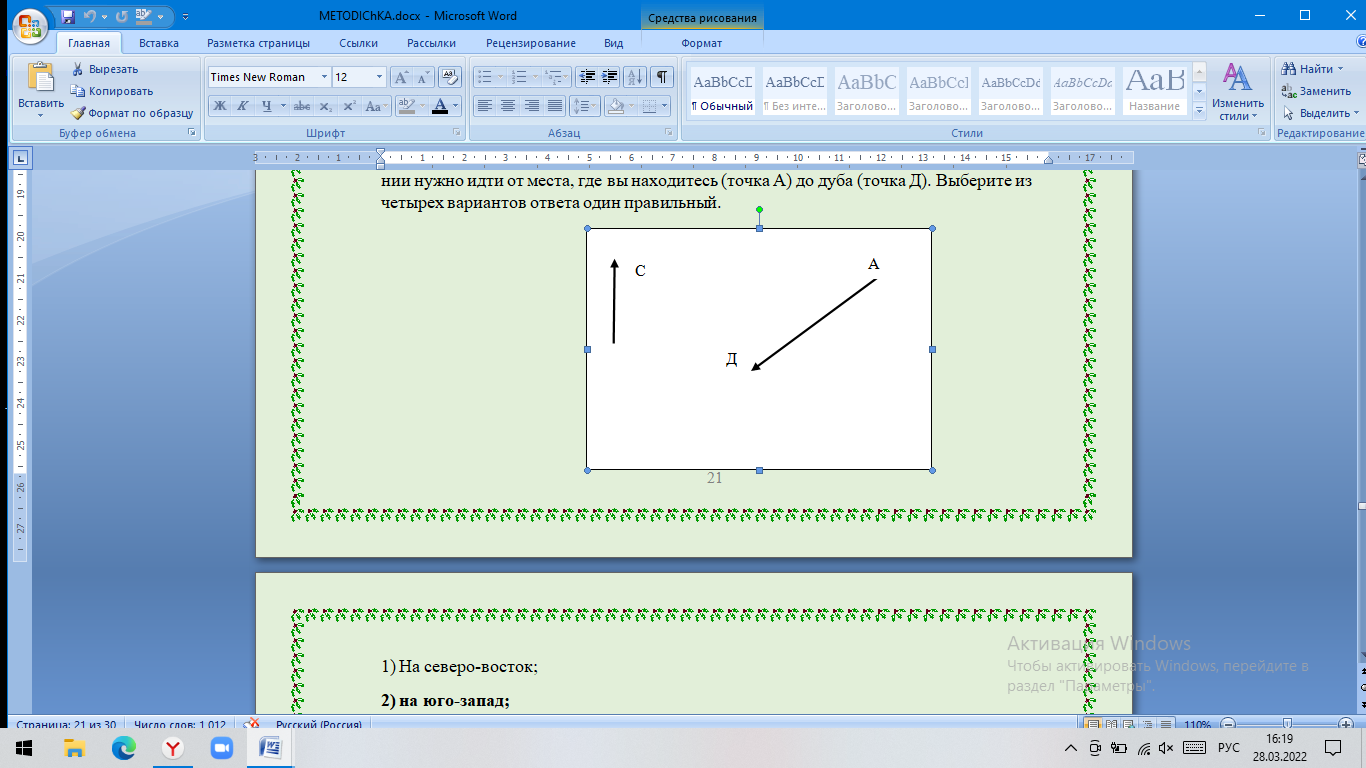

1. Вам нужно найти дорогу к дубу. Ваша задача проста: определите, в каком направлении нужно идти от места, где вы находитесь (точка А) до дуба (точка Д). Выберите из четырех вариантов ответа один правильный.

1) На северо-восток;

2) на юго-запад;

3) на северо-запад;

4) на юго-восток.

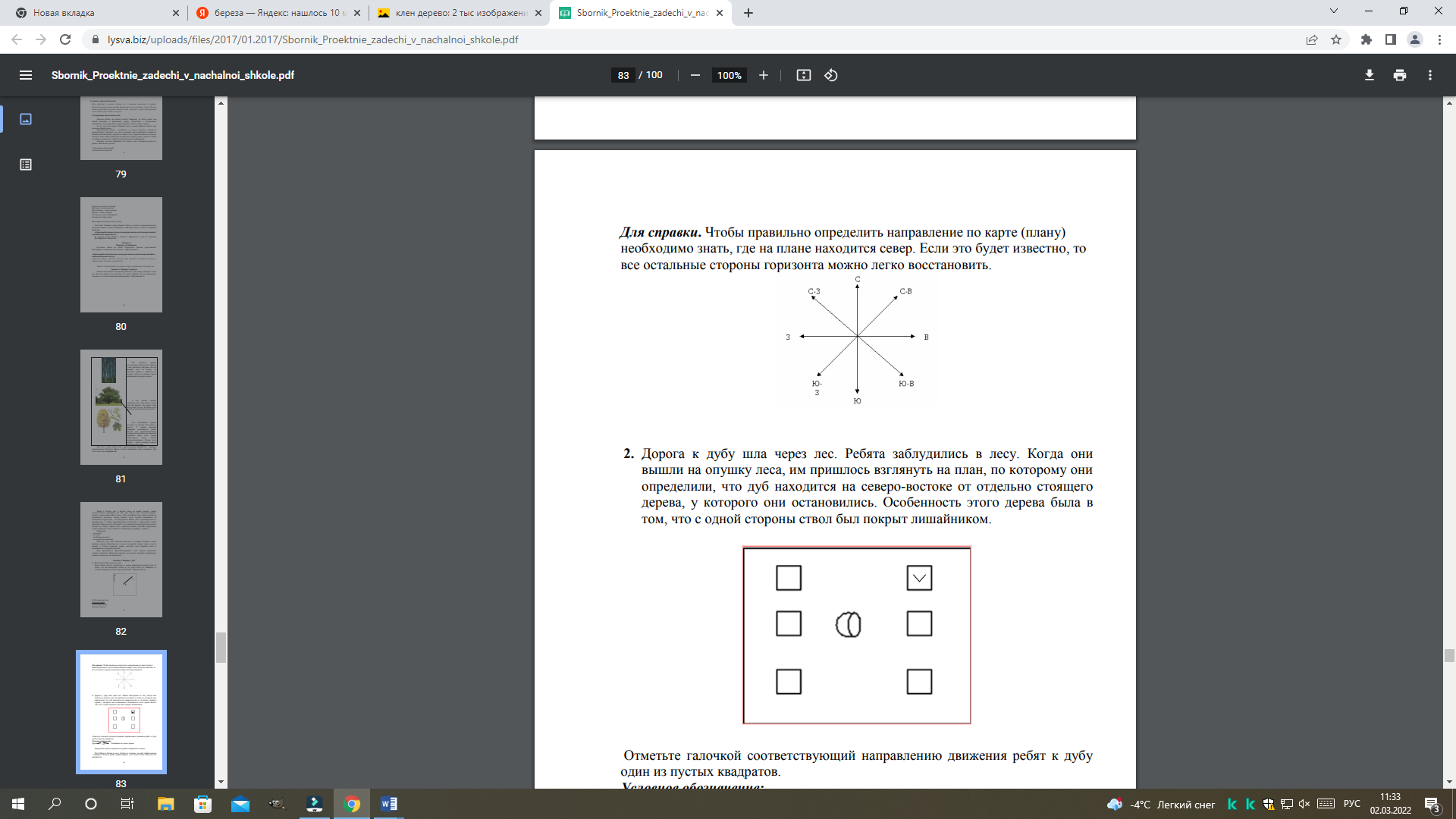

Для справки.

Чтобы правильно определить направление по карте (плану) необходимо знать, где на плане находится север. Если это будет известно, то все остальные стороны горизонта можно легко восстановить.

2 . Дорога к дубу шла через лес. Ребята заблудились в лесу. Когда они вышли на опушку леса, им пришлось взглянуть на план, по которому они определили, что дуб находится на северо-востоке от отдельно стоящего дерева, у которого они остановились. Особенность этого дерева была в том, что с одной стороны ствол был покрыт лишайником.

. Дорога к дубу шла через лес. Ребята заблудились в лесу. Когда они вышли на опушку леса, им пришлось взглянуть на план, по которому они определили, что дуб находится на северо-востоке от отдельно стоящего дерева, у которого они остановились. Особенность этого дерева была в том, что с одной стороны ствол был покрыт лишайником.

Отметьте галочкой соответствующий направлению движения ребят к дубу один из пустых квадратов.

Определив нужное направление, ребята отправились дальше.

Идут Оля и Никита по лесу. Дошли до полянки, а на ней грибов видимо – невидимо! Решили ребята грибы собрать, да не знают какие. Помогите им разобраться.

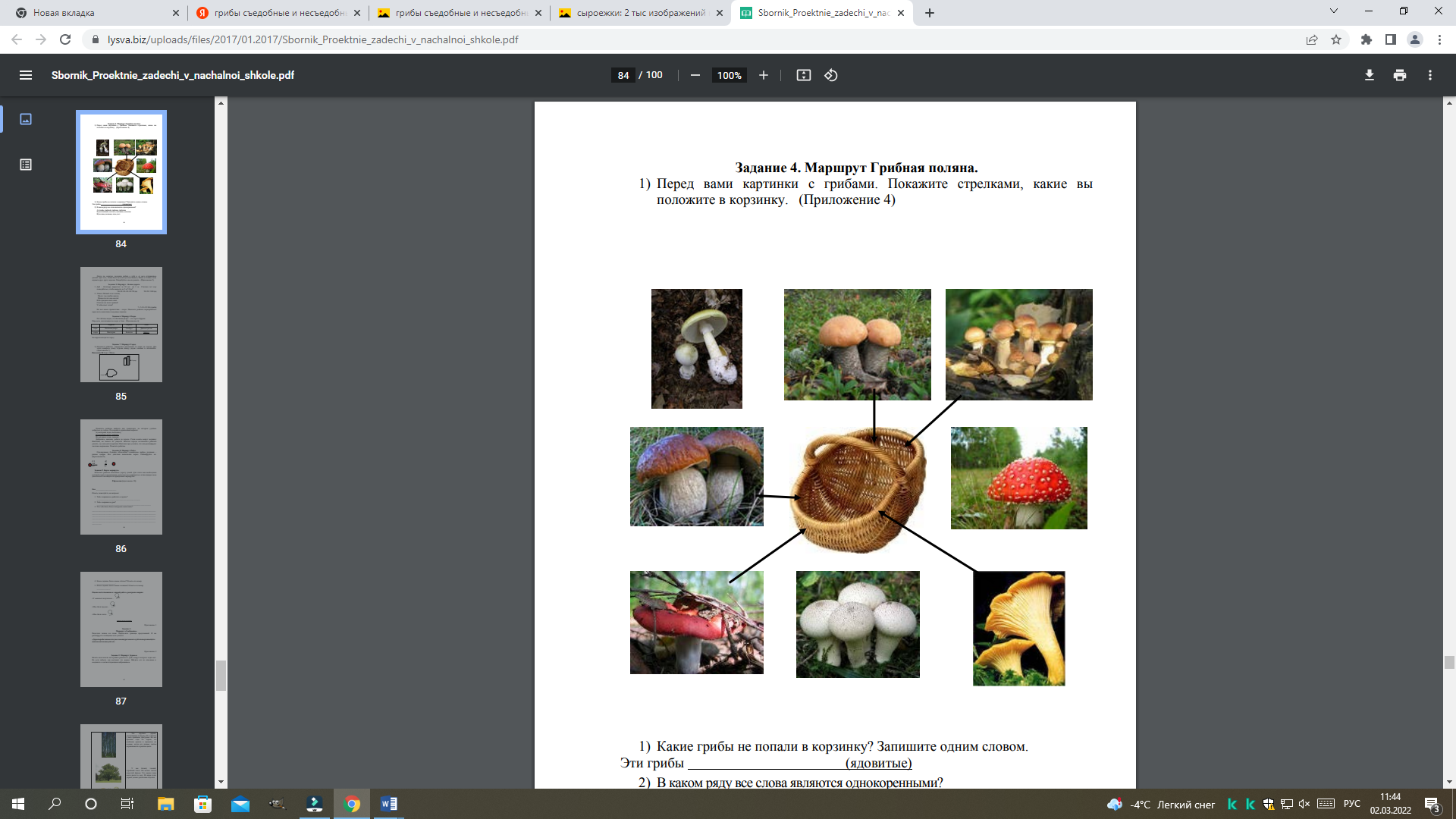

Задание 4. Маршрут Грибная поляна.

1) Перед вами картинки с грибами. Покажите стрелками, какие вы положите в корзинку.

1) Какие грибы не попали в корзинку?

Запишите, одним словом.

Эти грибы__________________ (ядовитые)

2) В каком ряду все слова являются однокоренными?

А) грибы, грибной, грибник, грибочки.

Б) молчаливый, молчать, молчание, мочалка.

В) поляна, полянка, поле, пол.

Долго ли, коротко, подошли ребята к дубу и от него отправились дальше. Для того, чтобы было веселее путешествовать, Оля и Никита стали задавать друг другу задачки. Попробуйте и вы их решить.

Задание 5. Маршрут Лесная дорога.

1. Дуб – богатырь вырастает за 10 лет на 1 м. Сколько лет ему понадобиться, чтобы вырасти до 5 м? 10 м?

10+10+10+10+10=50 (м) 50+50 =100 (м)

2. Лёша с Машей в лес пошли,

Много там грибов нашли.

Принесли по семь маслят

И по тридцать пять опят.

Сколько же всего грибов?

У тебя ответ готов?

7+7+35+35=84 (гриба)

Добрались, наконец, ребята до города. Стали искать вокруг вершину Фантазии, но ничего не увидели. Жители города согласились ребятам указать, где находится вершина Фантазия при условии, что они расшифруют числовое выражение. Помогите ребятам.

Задание 6. Карта маршрута.

Помогите ребятам вспомнить дорогу домой. Для этого вам необходимо составить карту передвижения, используя все маршруты и иллюстрируя свою деятельность на каждом из пройденных маршрутов.

Рефлексия .

Имя _____________________

Ответь, пожалуйста, на вопросы:

1. Тебе понравилось работать в группе? __________________________________________________________________

2. Тебе понравился урок? __________________________________________________________________

3. Что тебе было более интересно выполнять?

_____________________________________________________________

4. Какое задание было самым лёгким?

Отметь его номер ___________________.

5. Какое задание было самым сложным?

Отметь его номер ______________.

О цени своё отношение к данной работе, раскрасив шарик:

цени своё отношение к данной работе, раскрасив шарик:

• У меня всё получилось –

• Мне было трудно –

Мне было трудно –

• Мне было легко -