Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, которые обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты.

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ФГОС СОО и примерными рабочими программами возрастает потребность к обновлению методик преподавания естественно-научных предметов.

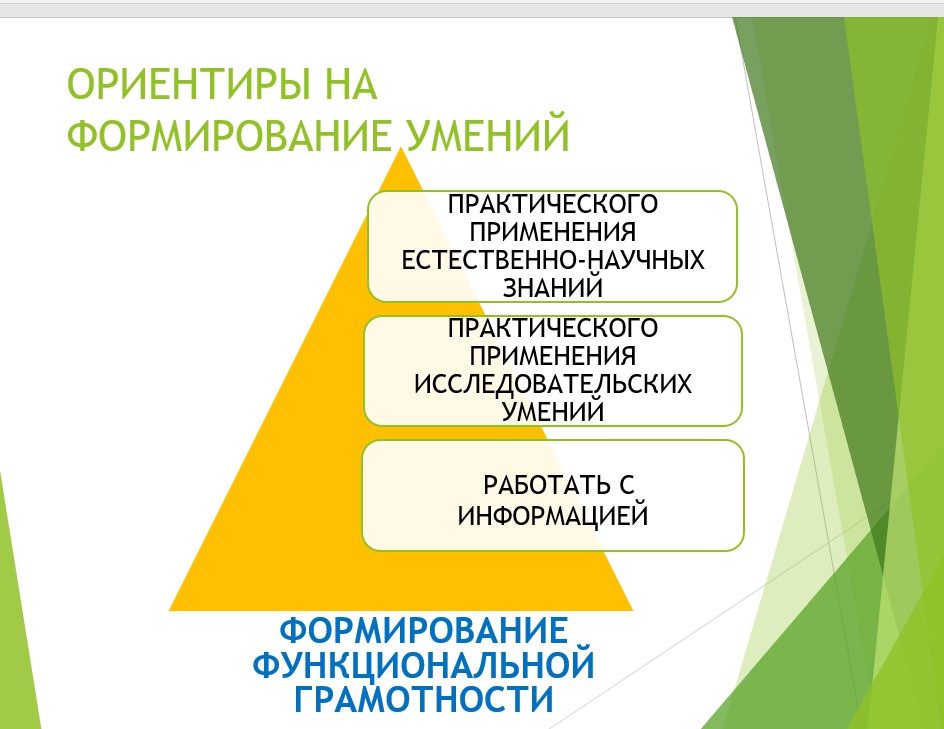

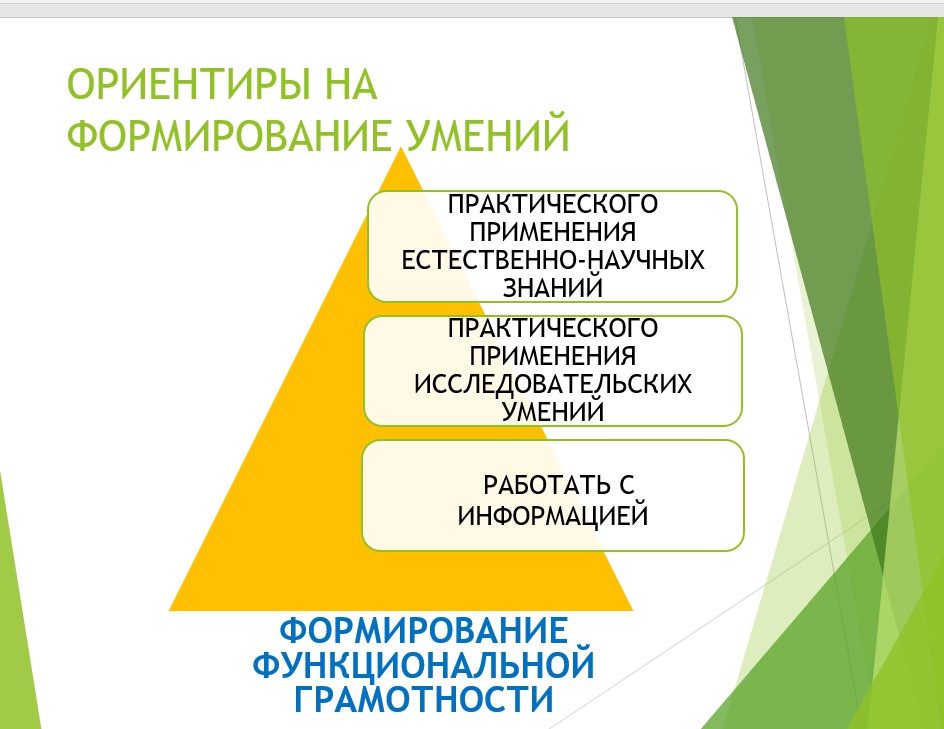

За основу обновления подходов к преподаванию приняты ориентиры на формирование умений практического применения естественно- научных знаний, исследовательских умений, а также умений по работе с информацией. Все методики преподавания естественно- научных предметов объединяет

За основу обновления подходов к преподаванию приняты ориентиры на формирование умений практического применения естественно- научных знаний, исследовательских умений, а также умений по работе с информацией. Все методики преподавания естественно- научных предметов объединяет

направленность на формирование ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Какие же направления и методические подходы актуальны для преподавания учебных предметов естественно-научного цикла?

В курсах химии, биологии и физики учащиеся осваивают естественно- научные методы познания веществ и явлений, приобретают опыт проведения наблюдений, экспериментов,

В курсах химии, биологии и физики учащиеся осваивают естественно- научные методы познания веществ и явлений, приобретают опыт проведения наблюдений, экспериментов,

измерений, моделирования. Задача учителя — заинтересовать подростков экспериментальными исследованиями, развить стремление к научному познанию. Условия для этого можно создать как на уроках, так и при подготовке учебных проектов и исследований.

В ежедневной работе на уроках по различным темам, а также в оценочных

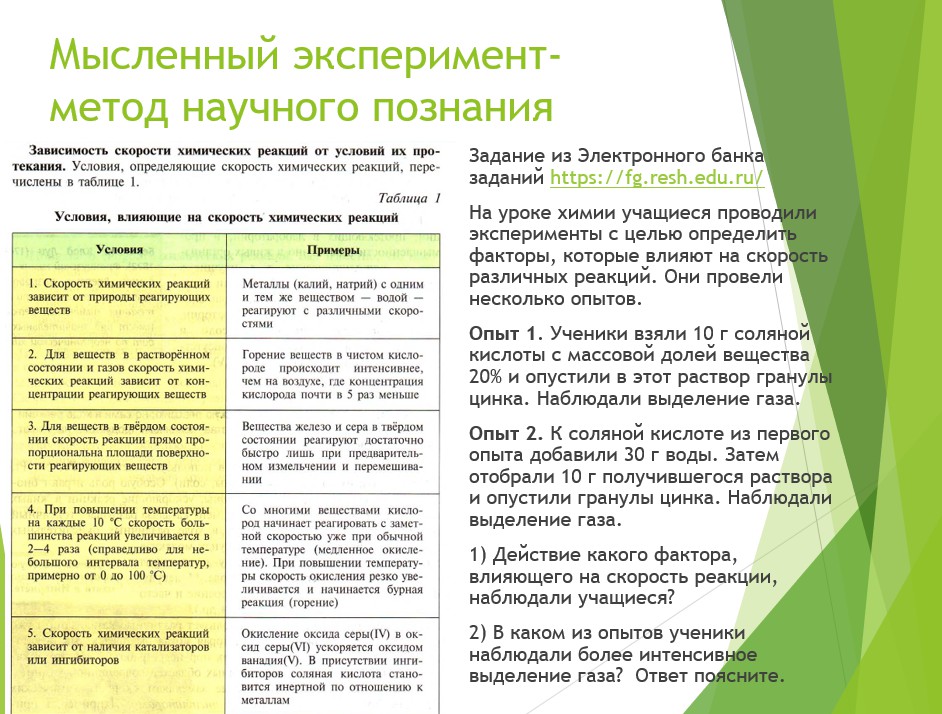

процедурах, я использую задания из Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. Какие же этапы работы необходимы для успешного выполнения заданий? Думаю, что не только у меня в классе учатся ребята, которые читают тексты без запятых и точек, путают слова и додумывают окончания, многие не умеют пересказывать текст, потому что у них

процедурах, я использую задания из Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. Какие же этапы работы необходимы для успешного выполнения заданий? Думаю, что не только у меня в классе учатся ребята, которые читают тексты без запятых и точек, путают слова и додумывают окончания, многие не умеют пересказывать текст, потому что у них

отсутствует умение выделять ключевые слова, необходимые для пересказа. Кто-то невнимательно читает вопрос, а кто-то не может проанализировать текст и преобразовать его в иные формы. Всему этому обучающиеся учатся на разных уроках, а я в свою очередь, наряду с практическими умениями, не забываю о роли учебных текстов в образовательном процессе. Для описания процессов, для грамотной формулировки выводов и выдвижения гипотез, постановки целей и задач к экспериментальным работам необходимо понимание информационной, смысловой и идейной сторон текстовой теоретической информации. Эти задачи решаются планомерно через смысловое чтение. Цель смыслового чтения – осмысление информации и ее практическое применение.

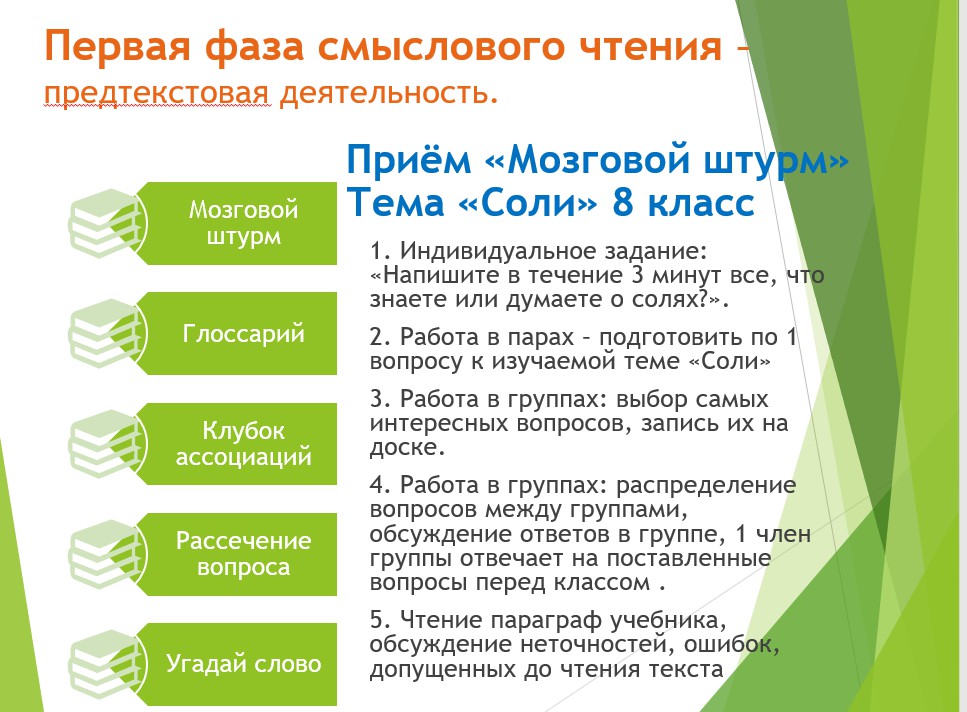

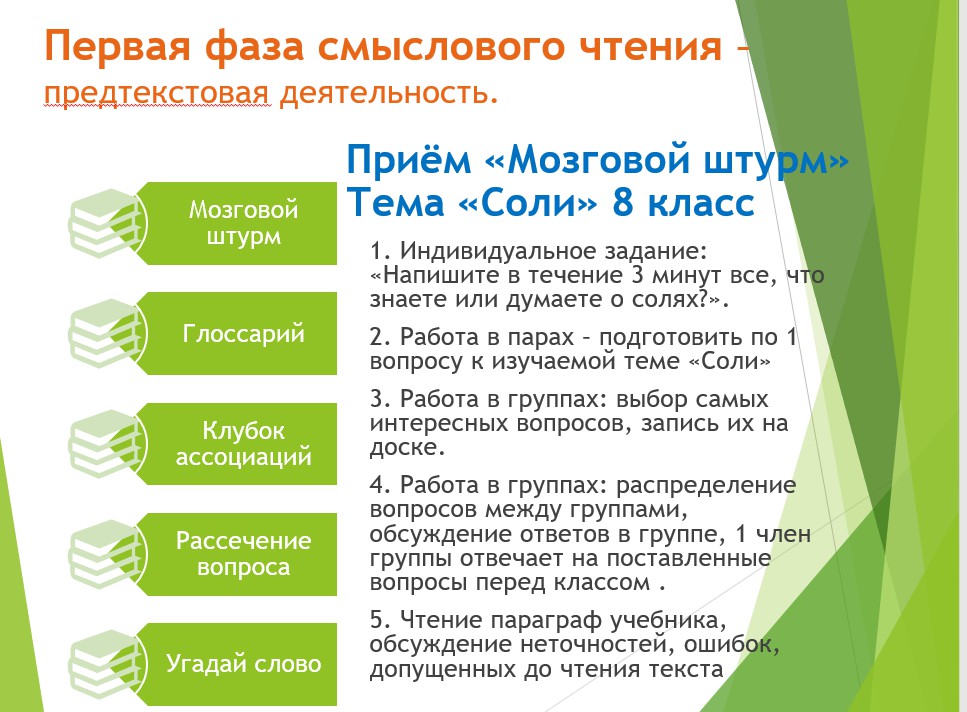

Первая фаза смыслового чтения – предтекстовая деятельность. Здесь необходима Актуализация предшествующих знаний, а также формирование установки на чтение с помощью вопросов или заданий. На этом этапе чаще всего использую прием «Мозгового штурма» или прием «Клубок ассоциаций»

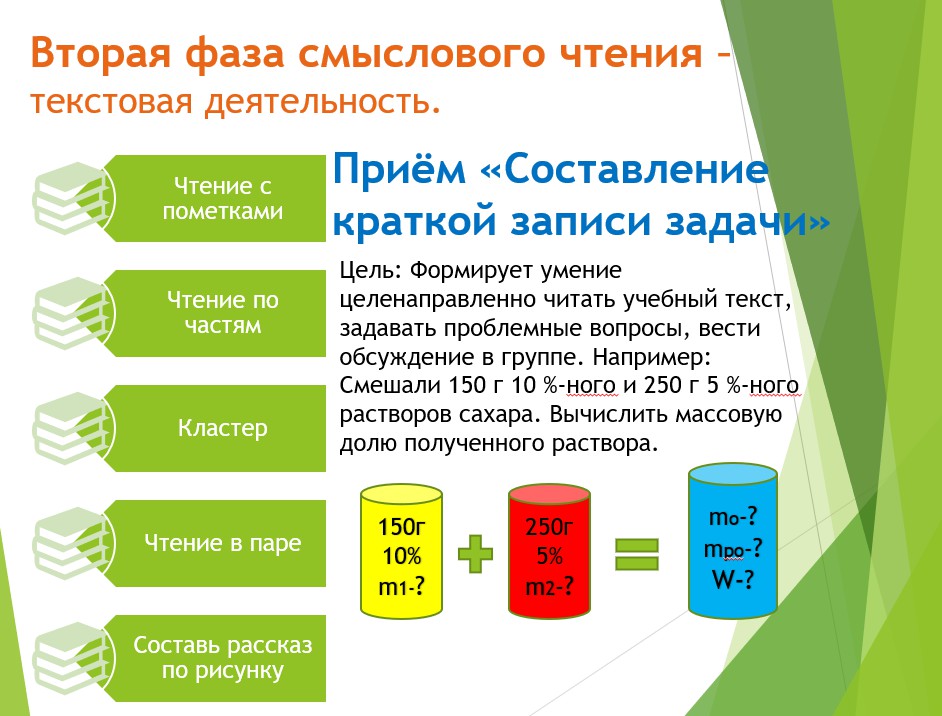

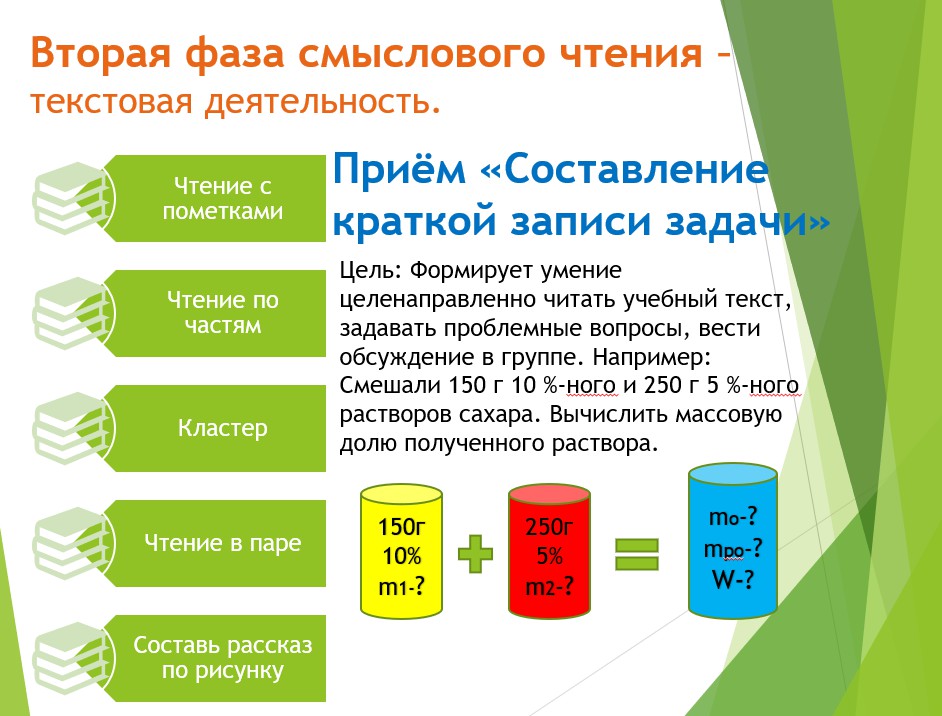

Вторая фаза смыслового чтения – текстовая деятельность. Здесь можно использовать разнообразные приемы, главная цель которых развитие умений выделять главную и второстепенную информацию, понимать смысл. Именно на этом этапе во время чтения мы размышляем о том, что и как я читаю и

насколько хорошо понимаю прочитанное. Здесь с точки зрения практической составляющей уроков естественно-научного цикла в целом используется приём «Составление краткой записи задачи». Прием формирует умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.

Здесь же можно использовать приём «Составь рассказ по рисунку». Изучая раздел «Неметаллы», по каждой теме в учебнике есть рисунки круговоротов различных химических элементов, схемы по применению тех или иных химических веществ, а также диаграммы. По всем этим графическим объектам обучающиеся могут составлять рассказы, при этом точно будут задействованы межпредметные связи.

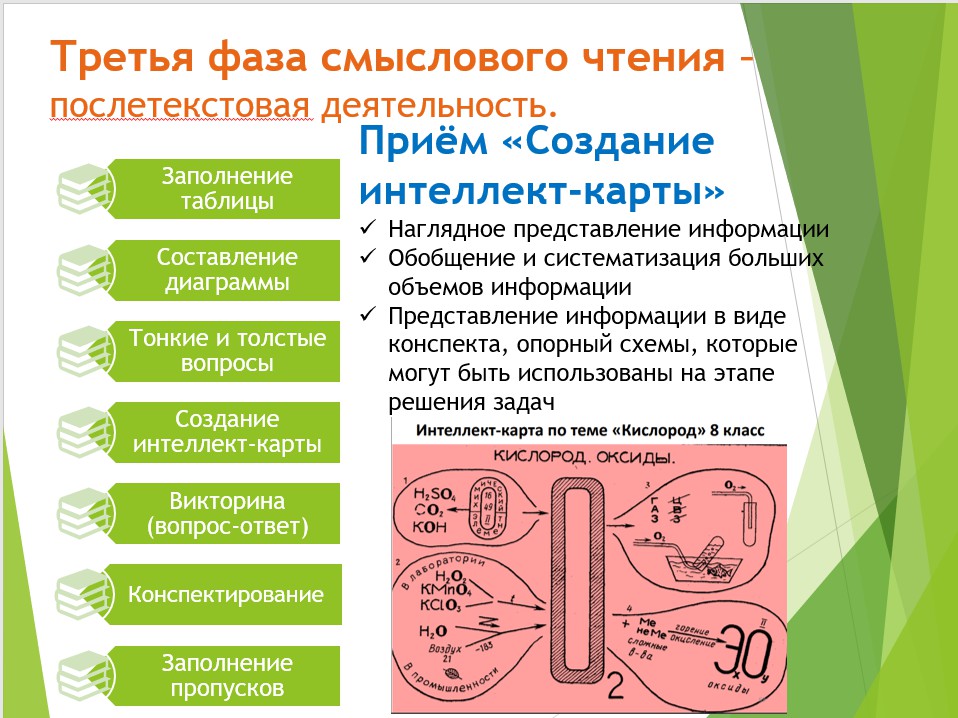

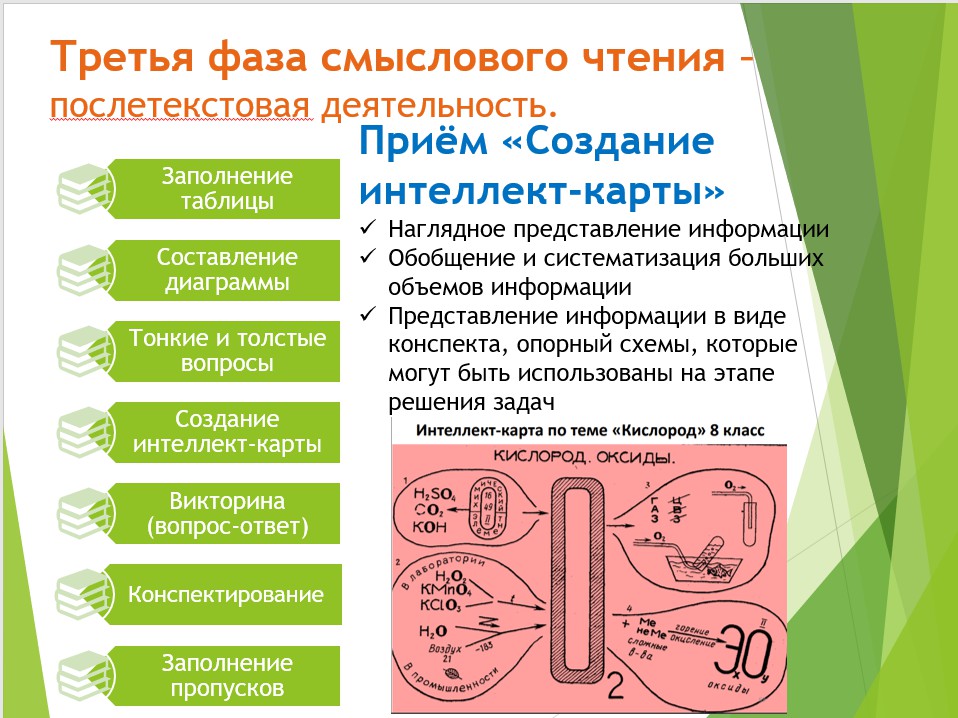

Третья фаза - послетекстовая деятельность, целью которой является организация деятельности по тексту, обеспечивающая смысловое восприятие и применение полученной информации в новой ситуации к новым примерам. Для обобщения и систематизации больших объемов информации, а также для успешного решения практических и расчетных задач возможно использовать прием «Создание интеллект-карт».

Все эти приемы в комплексе помогают ребятам быстрее понять учебные тексты, а значит ПОНИМАЯ, выполнять лабораторные и практические работы.

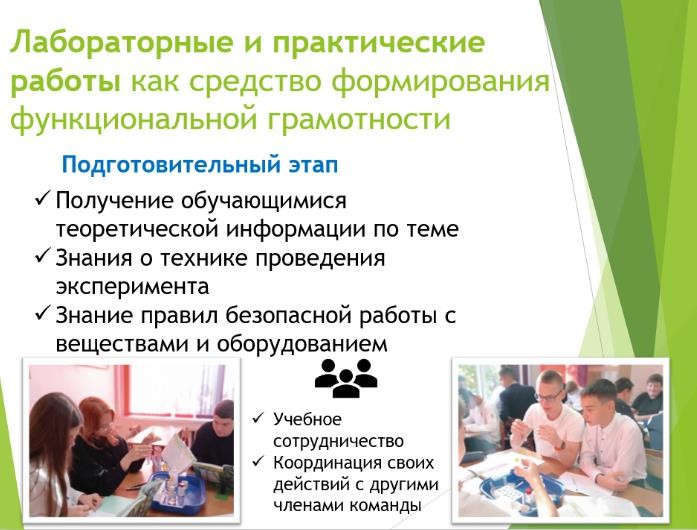

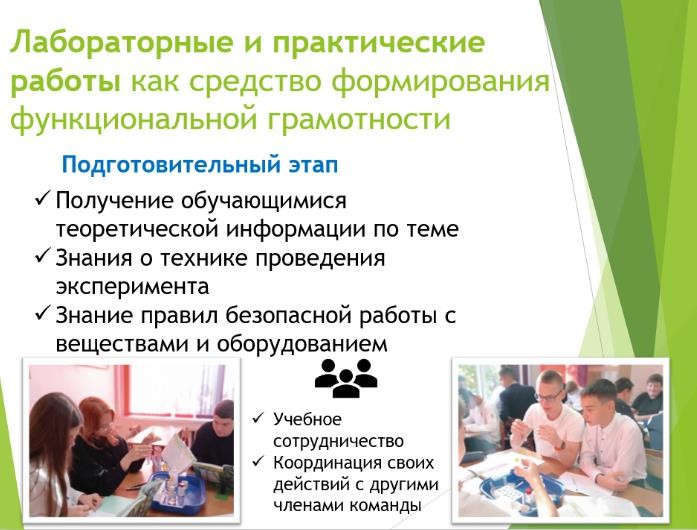

Например, изучая тему «Скорость химических реакций», обязательно провожу практическую работу по изучению факторов, влияющих на скорость химических реакций. Эта практическая работа обязательна по рабочей программе. Каждой подобной практической работе предшествует подготовительный этап. Суть его заключается в том, что обучающиеся предварительно получают исчерпывающую информацию о том, какие теоретические знания и знания о технике проведения эксперимента

потребуются для проведения практической работы, каковы правила безопасной работы с веществами и оборудованием. На подобных практикумах развиваются умения учеников организовать учебное сотрудничество, совместную практическую работу, координировать свои действия с другими членами команды.

потребуются для проведения практической работы, каковы правила безопасной работы с веществами и оборудованием. На подобных практикумах развиваются умения учеников организовать учебное сотрудничество, совместную практическую работу, координировать свои действия с другими членами команды.

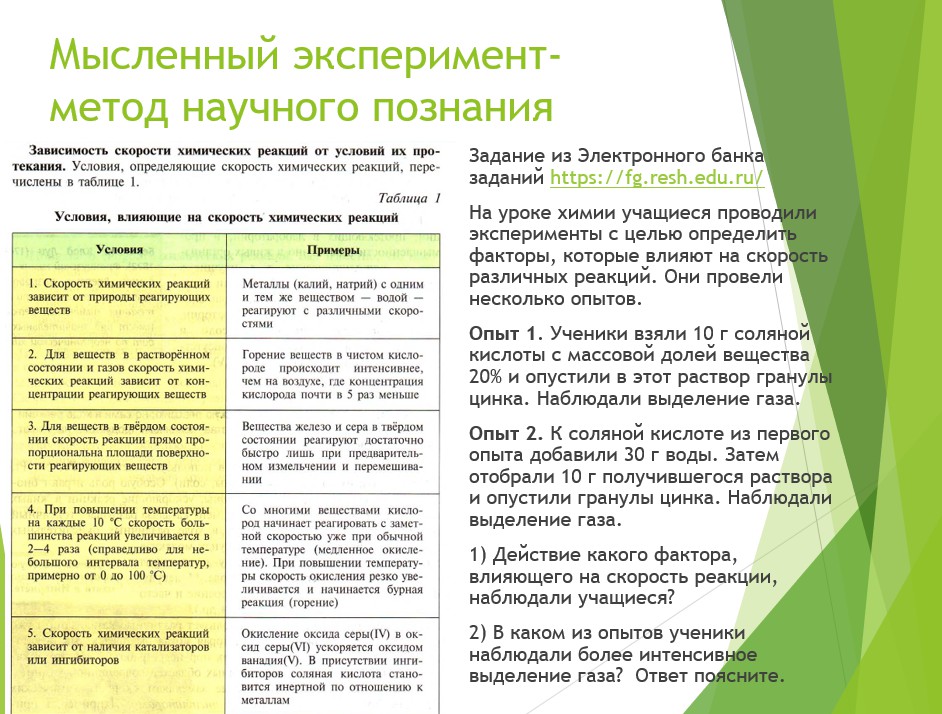

Непосредственно на практической работе исследуются несколько факторов, влияющие на скорость химической реакции. Подтверждаются все изученные теоретические данные. При подведении итогов изучения темы задаются вопросы, которые нацелены на мысленный эксперимент.

При выполнении заданий разного уровня сложности обучающиеся решают ситуационные задачи с практическим применением.

Примеры задач:

Питьевая сода (гидрокарбонат натрия), применяющаяся в кулинарии и пищевой промышленности, при нагревании разлагается, и за счет выделения газа тесто разрыхляется. Какой объем углекислого газа (н. у.) выделится при разложении 8,4 г гидрокарбоната натрия?

Фосфор – один из важнейших макроэлементов, необходимый для всех живых организмов. Для восполнения недостатка фосфора в организме человека

рекомендован прием витаминно-минеральных комплексов, содержащих гидрофосфат кальция (CaHPO4).

Вычислите массовую долю (в процентах) фосфора в гидрофосфате кальция. Запишите число с точностью до десятых.

Для подкормки одного плодового дерева в почву следует вносить 12 г калия. Вычислите массу (в граммах) калийной селитры, которая потребуется для подкормки пяти плодовых деревьев. Запишите число с точностью до целых.

Сами задачи могут быть базового уровня, но преамбула к заданию еще раз напоминает о применении данного вещества, например, в быту. Такие задания усиливают практическую направленность изучения химии и не только расширяют кругозор учащихся, формируют их грамотное поведение в быту, природе, на производстве, но и позволяют изменить отношение к химии. И как следствие, происходит переход от человека знающего, к человеку понимающему и деятельному.

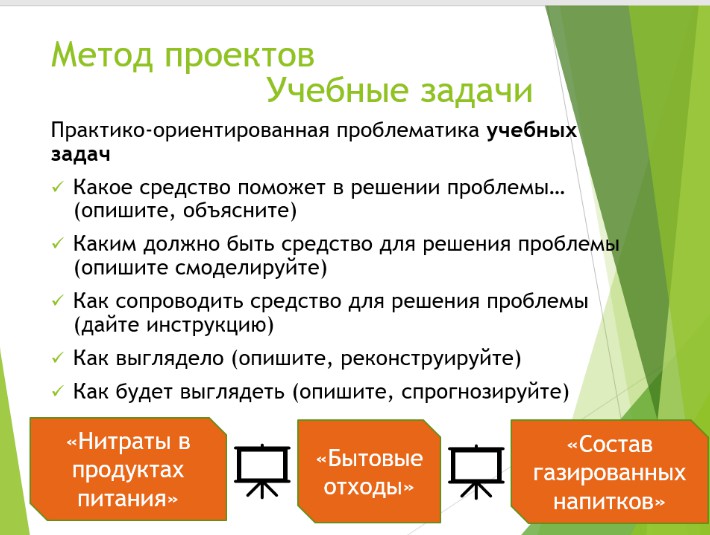

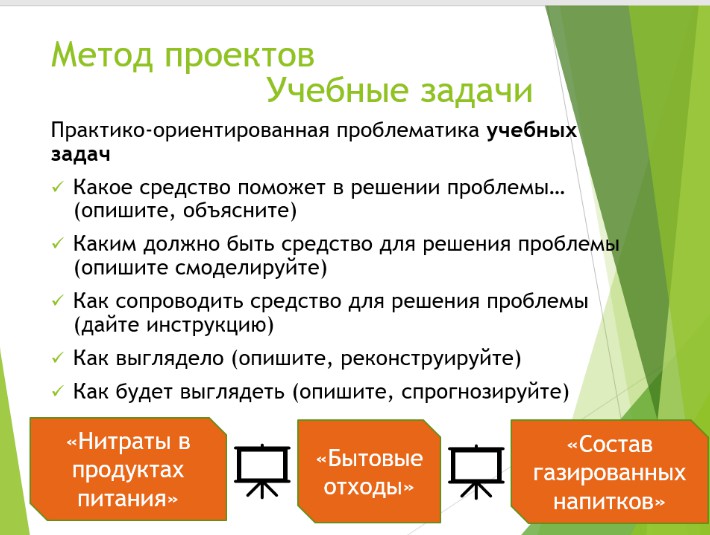

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение практико-ориентированных проблем:

Какое средство поможет в решении проблемы… (опишите, объясните) Каким должно быть средство для решения проблемы (опишите смоделируйте) Как сопроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)

Как выглядело (опишите, реконструируйте)

Как будет выглядеть (опишите, спрогнозируйте) Возможные проекты на уроках:

«Нитраты в продуктах питания». Исследовали наличие нитратов в овощах, фруктах, соках, формулируем рекомендации по предотвращению отравлений нитратами;

«Бытовые отходы». Исследовали количество и качественный состав отходов дома и в школе, прослеживали их дальнейший путь, и предлагали варианты вторичного их использования;

Изучая раздел «Неметаллы» в 9 классе, в теме «Ортофосфорная кислота и ее соли» мы с ребятами проводим химический практикум, который для некоторых заинтересованных обучающихся может стать началом большой исследовательской деятельности. На основе полученных знаний о качественных реакциях на распознавание различных ионов, мы проводим качественный анализ

Изучая раздел «Неметаллы» в 9 классе, в теме «Ортофосфорная кислота и ее соли» мы с ребятами проводим химический практикум, который для некоторых заинтересованных обучающихся может стать началом большой исследовательской деятельности. На основе полученных знаний о качественных реакциях на распознавание различных ионов, мы проводим качественный анализ

химического состава современных газированных напитков. Полученные данные о содержании в них некоторых кислот (например, ортофосфорной) приводит обучающихся к определенным выводам по их потреблению.

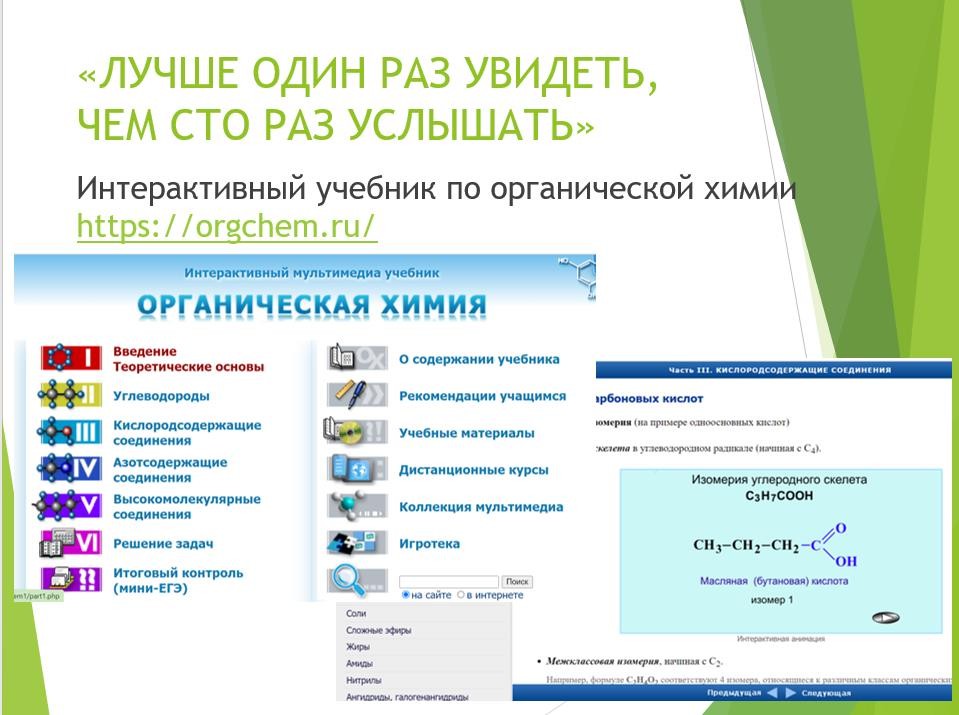

Кроме химического эксперимента и решения химических задач к специфическим методам обучения химии относятся такие методы, которые обусловливают функционирование предметного (химического) содержания обучения

Наблюдение химических объектов и их изображений.

Моделирование химических объектов.

Описание химических объектов.

Объяснение химических фактов и явлений.

Предсказание химических фактов и явлений.

Химический эксперимент.

Решение химических задач.

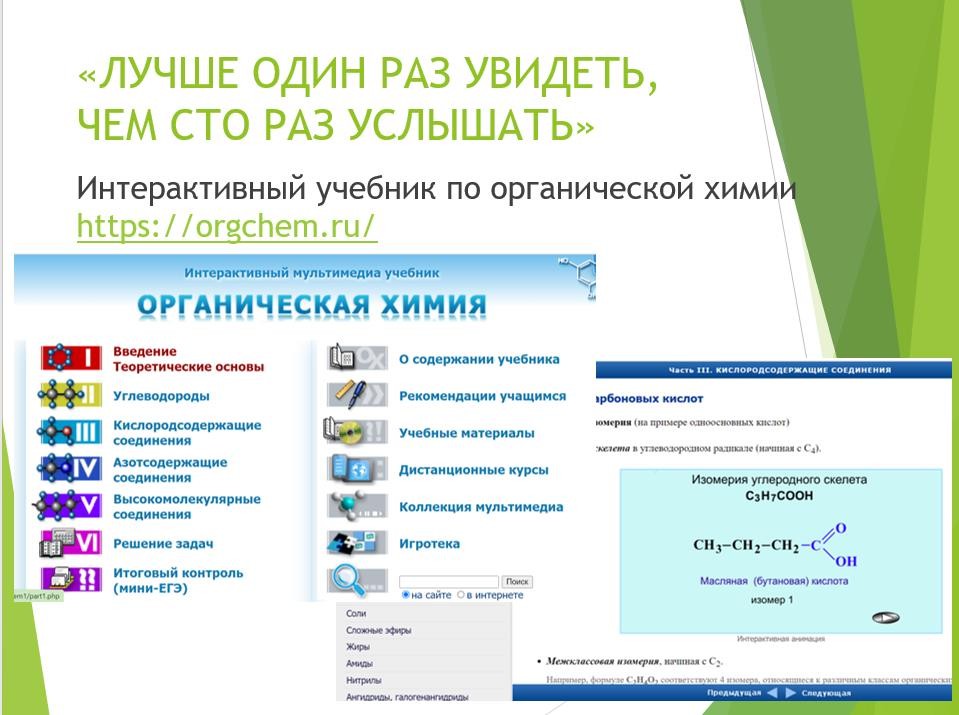

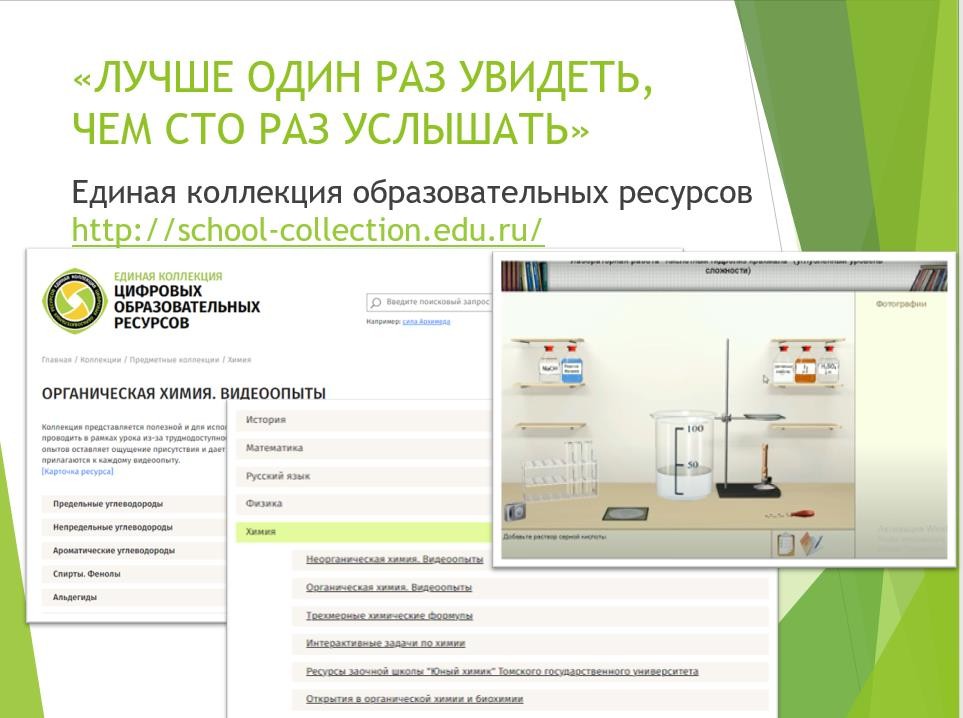

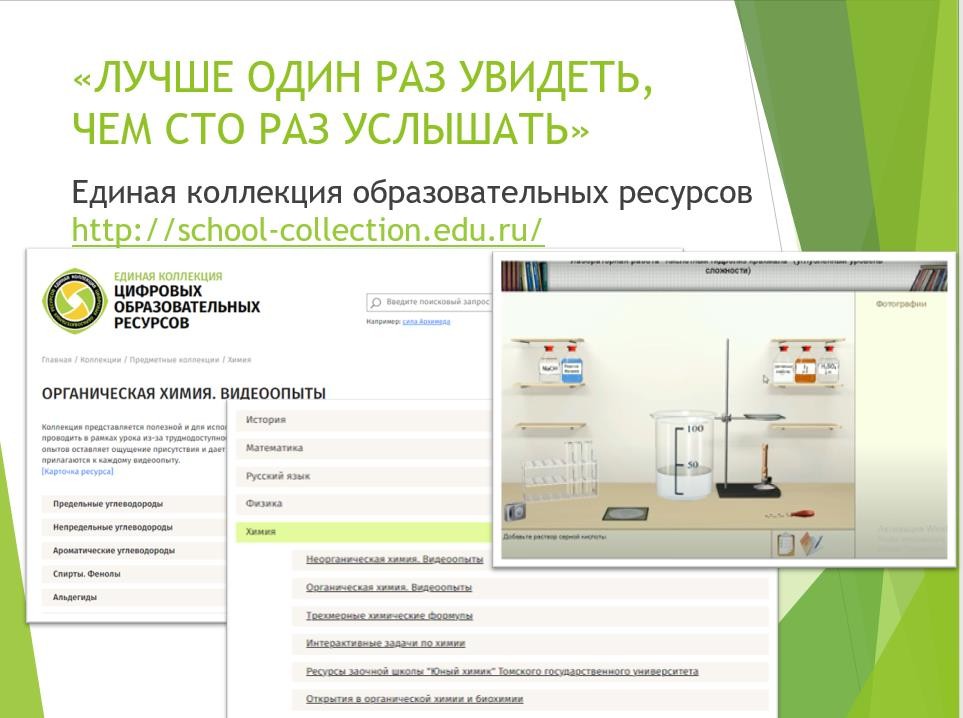

Все эти методы полномасштабно реализуются при работе с интерактивными мультимедиа учебниками и электронными образовательными ресурсами.

Интерактивный учебник по органической химии https://orgchem.ru/

Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

В случае, если проводится дистанционный урок, например, на уровне среднего общего образования в рамках проекта «Цифровые классы Подмосковья», или

если недостаточно оборудования или химических реактивов, то возможна замена реального эксперимента на работу в виртуальной лаборатории.

Использование в учебном процессе заданий с исследовательской направленностью и с актуальными для школьников сюжетами исключает механическое воспроизведение знаний, развивает у обучающихся способность в дальнейшем объяснять естественно-научные законы, явления и процессы на основе собственных результатов наблюдений или экспериментов.

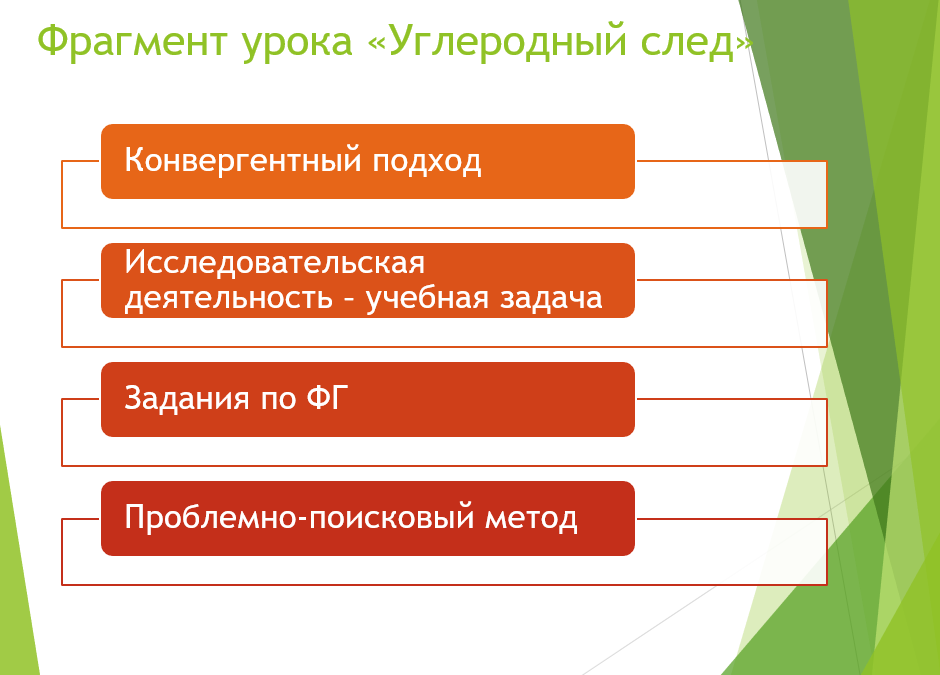

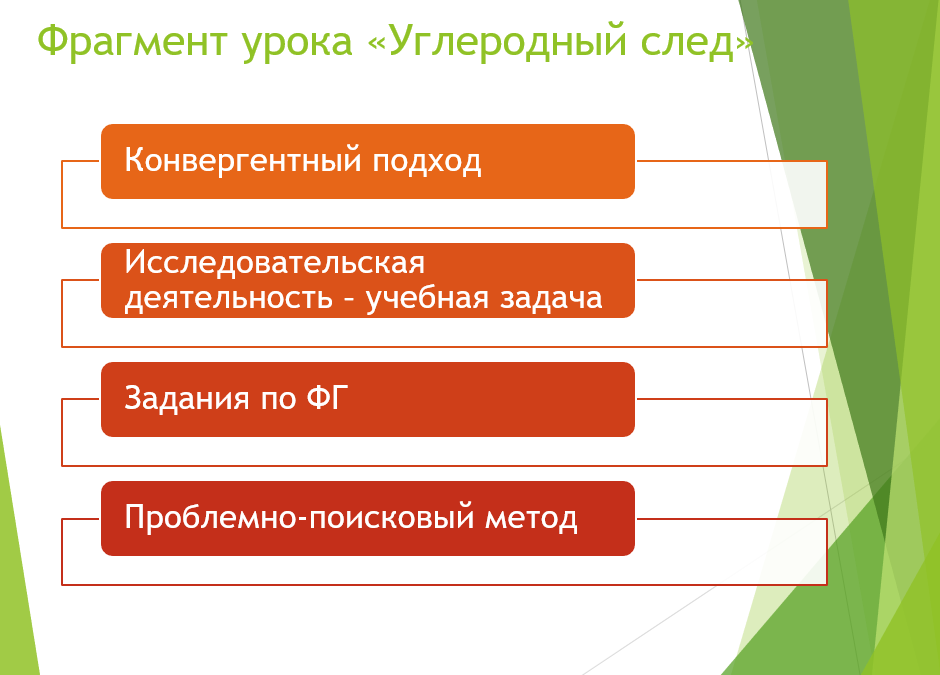

Сегодня моя коллега, учитель химии Татьяна Васильевна Козлова, продемонстрирует фрагмент урока, где можно и нужно интегрировать научные знания из химии, биологии, географии и экологии, используя конвергентный подход, который способствует

Сегодня моя коллега, учитель химии Татьяна Васильевна Козлова, продемонстрирует фрагмент урока, где можно и нужно интегрировать научные знания из химии, биологии, географии и экологии, используя конвергентный подход, который способствует

развитию наблюдательности и стремлению находить ответы на возникающие вопросы, проверять правильность своих ответов на основе анализа информации, при проведении экспериментов и исследований.

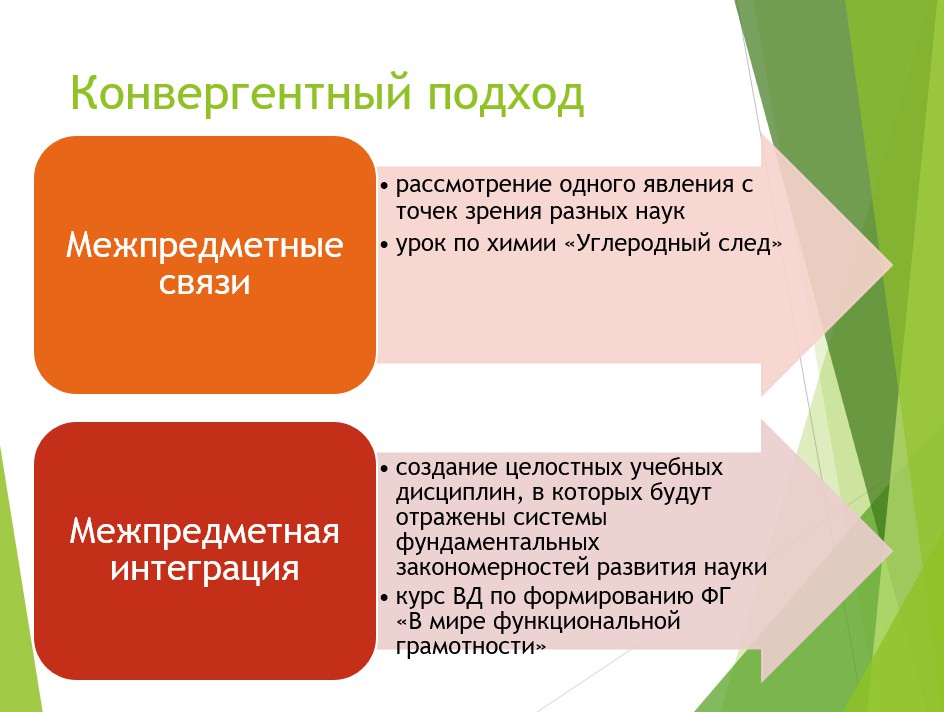

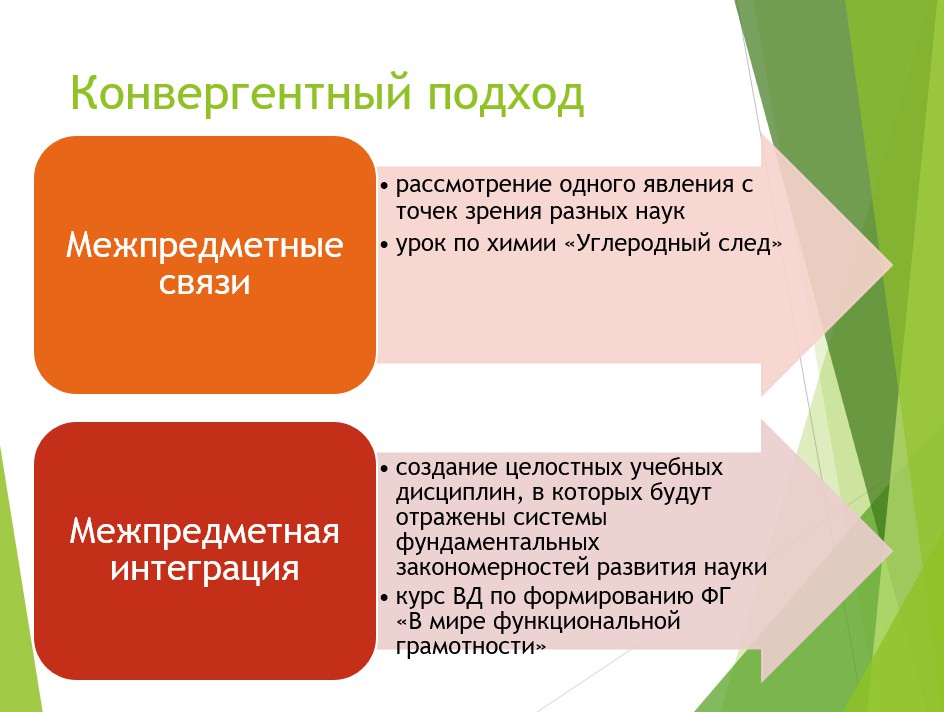

Конвергентный подход включает в себя самостоятельные, но взаимосвязанные модули:

Межпредметные связи – наиболее разработанная в педагогической теории и практике методическая область. Например, это рассмотрение одного явления с точек зрения разных наук (урок «Углеродный след»).

Межпредметная интеграция – это создание целостных учебных дисциплин, в которых будут отражены системы фундаментальных закономерностей развития науки (курс внеурочных занятий по формированию функциональной грамотности «В мире функциональной грамотности»).

Наиболее значимыми направлениями интеграции предметов естественно- научного цикла являются следующие межпредметные связи:

формирование представлений о круговороте веществ и энергии в экосистеме;

изучение химического состава клетки;

рассмотрение влияния деятельности человека (антропогенного фактора) на окружающую среду.

Данным межпредметным связям в совокупности с практическими умениями будет посвящен фрагмент конвергентного урока «Углеродный след», который мы и приглашаем вас посетить.

1

За основу обновления подходов к преподаванию приняты ориентиры на формирование умений практического применения естественно- научных знаний, исследовательских умений, а также умений по работе с информацией. Все методики преподавания естественно- научных предметов объединяет

За основу обновления подходов к преподаванию приняты ориентиры на формирование умений практического применения естественно- научных знаний, исследовательских умений, а также умений по работе с информацией. Все методики преподавания естественно- научных предметов объединяет В курсах химии, биологии и физики учащиеся осваивают естественно- научные методы познания веществ и явлений, приобретают опыт проведения наблюдений, экспериментов,

В курсах химии, биологии и физики учащиеся осваивают естественно- научные методы познания веществ и явлений, приобретают опыт проведения наблюдений, экспериментов, процедурах, я использую задания из Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. Какие же этапы работы необходимы для успешного выполнения заданий? Думаю, что не только у меня в классе учатся ребята, которые читают тексты без запятых и точек, путают слова и додумывают окончания, многие не умеют пересказывать текст, потому что у них

процедурах, я использую задания из Электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности https://fg.resh.edu.ru/. Какие же этапы работы необходимы для успешного выполнения заданий? Думаю, что не только у меня в классе учатся ребята, которые читают тексты без запятых и точек, путают слова и додумывают окончания, многие не умеют пересказывать текст, потому что у них

потребуются для проведения практической работы, каковы правила безопасной работы с веществами и оборудованием. На подобных практикумах развиваются умения учеников организовать учебное сотрудничество, совместную практическую работу, координировать свои действия с другими членами команды.

потребуются для проведения практической работы, каковы правила безопасной работы с веществами и оборудованием. На подобных практикумах развиваются умения учеников организовать учебное сотрудничество, совместную практическую работу, координировать свои действия с другими членами команды.

Изучая раздел «Неметаллы» в 9 классе, в теме «Ортофосфорная кислота и ее соли» мы с ребятами проводим химический практикум, который для некоторых заинтересованных обучающихся может стать началом большой исследовательской деятельности. На основе полученных знаний о качественных реакциях на распознавание различных ионов, мы проводим качественный анализ

Изучая раздел «Неметаллы» в 9 классе, в теме «Ортофосфорная кислота и ее соли» мы с ребятами проводим химический практикум, который для некоторых заинтересованных обучающихся может стать началом большой исследовательской деятельности. На основе полученных знаний о качественных реакциях на распознавание различных ионов, мы проводим качественный анализ

Сегодня моя коллега, учитель химии Татьяна Васильевна Козлова, продемонстрирует фрагмент урока, где можно и нужно интегрировать научные знания из химии, биологии, географии и экологии, используя конвергентный подход, который способствует

Сегодня моя коллега, учитель химии Татьяна Васильевна Козлова, продемонстрирует фрагмент урока, где можно и нужно интегрировать научные знания из химии, биологии, географии и экологии, используя конвергентный подход, который способствует