СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе

Данные методические рекомендации посвящены методике организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. Данная работа признана оказать помощь в упомянутой выше работе учителям начальной школы, а также студентам специальности «Преподавание в начальных классах». Методические рекомендации написаны студенткой 3 курса специальности «Преподавание в начальных классах» Капошко А. А. на основе работ научных деятелей Малиновской Е. А., Семеновой Н.А., Савенкова А. И.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации

Организация проектно-исследовательской работы учащихся начальной школы

Капошко А. А., студентка 20П-7 группы

“Преподавание в начальных классах”

г. Красноярск, 2023

Аннотация 2

Пояснительная записка 3

Основная часть 4

Понятие «исследовательская деятельность» 4

Какому требованию ФГОС НОО отвечает детская организованная исследовательская деятельность? 5

Цель и задачи исследовательской деятельности в начальной школе 5

Какие исследовательские умения формируются у обучающихся начальной школы? 6

Главная задача учителя в исследовательской деятельности детей 6

Основные этапы исследовательской работы 8

Как выбрать тему исследования? 11

Как определить цели и задачи исследования? 11

Выбор методов исследования 13

Оформление продукта исследовательской деятельности 15

Критерии оценивания детских исследовательских работ 17

Рекомендации к защите исследовательской работы 19

Примеры исследовательских работ 20

Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании 25

Проектная задача, как способ расширения задачного подхода 28

Пример проектной задачи 30

Приложение 1 37

Приложение 2 38

Приложение 3 39

Приложение 4 40

Данные методические рекомендации посвящены методике организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе. Данная работа признана оказать помощь в упомянутой выше работе учителям начальной школы, а также студентам специальности «Преподавание в начальных классах». Методические рекомендации написаны студенткой 3 курса специальности «Преподавание в начальных классах» Капошко А. А. на основе работ научных деятелей Малиновской Е. А., Семеновой Н.А., Савенкова А. И.

Что представляет из себя проектно-исследовательская деятельность? Проектно-исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на развитие творческих и исследовательских качеств учащихся. Она представляет собой поиск решения какой-то проблемы, где ответ заранее неизвестен. Зачем проводить исследовательские работы в начальной школе? Они подогревают интерес учеников к какой-либо теме, поставленной как цель, показывают детям, что школа – это не только о получении знаний, но также о интересном времяпрепровождении, дает возможность для реализации собственных качеств и умений. Также не стоит забывать об универсальных учебных действиях, формирующихся при реализации исследовательской деятельности. Дети выстраивают общение со сверстниками и со взрослыми, улучшают навыки работы в команде, учатся преподносить и доказывать свою точку зрения, находить нестандартные пути решения задач, а затем выставлять на публику полученный материальный продукт, который может быть представлен в абсолютно любых формах. Школьники учатся работать с информацией, структурировать и анализировать ее. По моему мнению это все несомненно важно в условиях современной школы.

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности.

(Семенова Н.А.Исследовательская деятельность учащихся. \\ Начальная школа №2.2007- с.45)

Какому требованию ФГОС НОО отвечает детская организованная исследовательская деятельность?

По стандартам второго поколения в начальной школе закладываются фундаментальные основы формирования универсальных учебных действий, выступающих основой образовательного и воспитательного процесса. Функция универсальных учебных действий заключается в обеспечении обучающихся умением учиться. При исследовательской деятельности развиваются УУД.

(Статья «Исследовательская работа в начальной школе»,

Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.)

Цель и задачи исследовательской деятельности в начальной школе

Главной целью исследовательской работы является: формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни в информационную эпоху.

Основными задачами исследовательской деятельности в начальной школе являются:

• знакомство с проведением учебных исследований;

• развитие творческой исследовательской активности;

• стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам;

• ознакомление с научной картиной мира;

• вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс.

(Статья «Исследовательская работа в начальной школе»,

Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.)

Ребенок получает возможность осознать свою значимость, развивает познавательный интерес, любознательность, умению работать с информационными источниками, учит общению со сверстниками и единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных конференциях по исследовательской и проектной работе.

Исследуя, ребёнок задаёт вопросы: почему? зачем? откуда? как? для чего? и ищет на него ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, фиксирует результат.

(Статья «Исследовательская работа в начальной школе»,

Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.)

Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.

Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Учитель выполняет роль консультанта, подсказывает направления, редактирует текст. Возможные алгоритмы деятельности учителя по организации исследовательской деятельности:

1. Создать положительную мотивацию к работе через постановку интересной проблемы.

2. Совместное участие учителя и ученика в анализе проблемы.

3. Ознакомление с методами исследования.

4. Составление плана работы.

5. Поиск противоречий.

6. Промежуточный контроль и коррекция выполняемой работы.

7. Предзащита работы.

8. Окончательное оформление и защита работы.

(Статья «Исследовательская работа в начальной школе»,

Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.)

(«Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся»

Малиновская Евдокия Андреевна)

Основные этапы исследовательской работы

Обобщенные этапы: выбор темы исследования, проведение исследования, подготовка к защите и защита.

Основными этапами исследовательской работы являются следующие положения:

Найти проблему – что надо изучать.

Тема – как это назвать.

Актуальность – почему эту проблему нужно изучать.

Цель исследования – какой результат предполагается получить.

Гипотеза – что не очевидно в объекте.

Новизна – что нового обнаружено в ходе исследования.

Задачи исследования – что делать – теоретически и экспериментально.

Литературный обзор – что уже известно по этой проблеме.

Методика исследования – как и что исследовали.

Результаты исследования – собственные данные.

Выводы – краткие ответы на поставленные задачи.

Значимость – как влияют результаты на практику.

Проблема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования. Затем это надо назвать – тема.

Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности, она должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.

Необходимо решить, почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать – это актуальность.

В исследовательской работе должна быть сформулирована цель – какой результат предполагается получить, каким, в общих чертах, видится этот результат еще до его получения. Обычно цель заключается в изучении определенных явлений.

В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и не лож – она просто не доказана.

Защищаемые положения — это то, что исследователь видит, а другие не замечают. Положение в процессе работы либо подтверждается, либо отвергается. Гипотеза должна быть обоснованной, т. е. подкрепляться литературными данными и логическими соображениями.

После определения цели и гипотезы формулируются задачи исследования. Задачи и цели – не одно и то же. Цель исследовательской работы бывает одна, а задач бывает несколько. Задачи показывают, что вы собираетесь делать. Формулировка задач тесно связана со структурой исследования. Причем, отдельные задачи могут быть поставлены для теоретической части и для экспериментальной.

В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас.

Затем описывается методика исследования. Её подробное описание должно присутствовать в тексте работы. Это описание того, что и как делал автор исследования для доказательства справедливости выдвинутой гипотезы.

Далее представляются результаты исследования. Собственные данные, полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в процессе исследования.

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов.

Необходимо четко понимать разницу между рабочими данными, и данными, представленными в тексте работы. В процессе исследования часто получается большой массив чисел, которые в тексте представлять не нужно. Поэтому рабочие данные обрабатывают и представляют только самые необходимые. Однако, нужно помнить, что кто-то может захотеть познакомиться с первичным материалом исследования. Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может выноситься в приложение.

Наиболее выигрышной формой представления данных является графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста. Всегда ставьте себя на место читателя.

И завершается работа выводами. В которых тезисно, по порядку выполнения задач, излагаются результаты исследования. Выводы – это краткие ответы на вопрос – как решены поставленные исследовательские задачи.

Цель может быть достигнута даже в том случае, если первичная гипотеза оказывается несостоятельной.

(«Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся»

Малиновская Евдокия Андреевна)

Как выбрать тему исследования?Существует несколько способов выбора темы:

из жизненно-важных ситуаций, в которые попадает ребенок, вопросов

из предложенных конкурсов различного уровня: школьных, городских, и т.д.:

из предложений учителя (наименьшая степень самостоятельности)

(по А. И. Савенкову «Методика исследовательского

обучения младших школьников»)

Возможные ошибки при выборе темы:

- тема не интересна ребенку;

- тема не должна быть навязана, любое исследование проводится только на добровольной основе;

- выбранная тема является неоригинальной;

- выбранная тема, не решаемая в принципе или не решаемая для ребенка;

- учитель не компетентен в теме. Да, тема в первую очередь должна быть интересна ребенку, но нужно держаться ближе к сфере, которая увлекательна и понятна самому педагогу.

- тема должна быть такой, чтобы исследование можно было провести в относительно короткий промежуток времени, иначе ребенок перестанет концентрировать на ней внимание, и она станет ему просто не интересной.

Выбор цели – один из самых ответственных моментов работы, т.к. она фактически является ответом на вопрос: «Зачем мы это делаем?». К постановке цели предъявляются определенные требования:

1. Конкретность.

2. Формулировка цели должна начинается с глагола в неопределённой форме.

3. Достижимость.

4. Измеримость, контролируемость.

5. Определенность во времени.

(по А. И. Савенкову «Методика исследовательского

обучения младших школьников»)

Бывает, даже, когда кажется, что все требования соблюдены, цель получается неудачной. Разберем несколько типичных ошибок:

1. Завышенность цели.

2. Несоответствие теме или проблеме исследования.

3. Неконкретность, неточность формулировок.

После определения цели идет ее реализация, ответив на вопрос: «Зачем мы это делаем?», переходим к вопросу: «Как мы это сделаем?», т.е. к задачам исследования. Важно знать, что задачи делятся на несколько классов:

1. Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

2. Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

3. Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

4. Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

5. Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию…., комплекс заданий…

Выделяется два вида методов – наблюдение и эксперимент. Рассмотрим каждый из них подробно.

Наблюдение – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности.

Энциклопедический словарь

Научное наблюдение отличается от обыденного по нескольким параметрам:

• Целенаправленностью (внимание наблюдателя должно фиксироваться только на интересующих объектах);

• Активностью (наблюдатель должен активно искать, выделять нужные ему моменты в наблюдаемом явлении, привлекая для этого свои знания и опыт, используя различные технические средства наблюдения);

• Планомерностью (наблюдение должно проводиться строго по плану, составленному исходя из задачи исследования);

• Систематичностью (все данные наблюдения фиксируются в протоколах или дневниках);

• Наличие элементов контроля (информация, полученная путём наблюдения, должна поддаваться контролю на обоснованность).

Выделяются следующие этапы планирования наблюдения:

1. Определение задачи и цели (для чего? с какой целью?)

2. Выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?)

3. Выбор способа (вида) наблюдения (как наблюдать?)

4. Выбор способов регистрации наблюдения (как вести записи?)

5. Обработка и интерпретация полученной информации (каков результат?)

Когда все обстоятельства продуманы, составляется план наблюдения (Приложение 1).

Научный эксперимент является методом исследования, обеспечивающим научно-обоснованную проверку правильности сформулированной в начале исследования гипотезы. В отличие от наблюдения, эксперимент позволяет искусственно отделить изучаемое явление от других, целенаправленно изменять условия его проведения.

Подготовка проведения эксперимента:

1. Выбор числа экспериментальных объектов (обязательно наличие контрольного объекта).

2. Определение продолжительности эксперимента.

3. Выбор конкретной методики изучения, то есть действия в процессе изучения.

4. Продумывание форм записи результатов эксперимента. Эксперимент требует ведения протокола, в котором с помощью текста, символов, схем заносятся факты экспериментальной деятельности

5. План эксперимента может быть зафиксирован в виде рабочей таблицы (Приложение 1).

Оформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. Конечная работа выполняется в научном стиле и содержит определенную структуру:

• титульный лист

• оглавление

• введение

• основная часть

• заключение

• список литературы

• приложения

К каждому пункту структуры выделяются требования. Немного подробнее об этом.

Титульный лист заполняется по образцу:

• Наименование образовательного учреждения (верхнее поле)

• Название работы (среднее поле без слова «тема»), название пишется без кавычек и должно отражать проблему, заявленную в нём, и соответствовать основному содержанию работы. При формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о том, что работа «обо всём и ни о чём».

• Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет.

• Ещё ниже, ближе к правому краю, указываются фамилия, имя обучающегося в именительном падеже, номер ОУ, класс, Ф.И.О. научного руководителя и его должность.

• В нижнем поле по центру указывается город и год выполнения работы (без слова «год»).

Содержание идет после титульного листа. К содержанию предъявляется меньше требований: указаны главы и страницы, названия глав точно повторяются, без сокращений.

Правила написания введения общие для научных работ:

• актуальность темы работы;

• постановка проблемы;

• разработанность исследуемой проблемы;

• цель;

• основные задачи;

• методы решения основных задач.

Основная часть

Содержит 2-3 главы, в которых рассматриваются ведущие вопросы темы. Глава 1 обычно содержит итоги анализа литературы по теме исследования, её теоретическое обоснование; главы 2-3 описывают практические этапы работы, анализ полученных данных, выявление определённых закономерностей в изучаемых явлениях в ходе эксперимента или исследования. В конце каждой главы пишутся выводы.

Принципиальными требованиями к основной части являются:

доказательность;

последовательность;

отсутствие лишнего, необязательного и загромождающего текст материала.

Заключение

В заключении возвращаются к цели, аргументированно доказывается, почему она достигнута. Также указываются следствия из полученных результатов.

Литература

Отражает ту литературу, которую изучил и использовал автор непосредственно в процессе исследовательской работы (не менее 3-5 источников). Наиболее удобен в исследовательской работе алфавитный способ группировки литературных источников. Сведения о книгах должны включать следующие необходимые элементы: фамилию, инициалы автора; заглавие; город, в котором издана книга; издательство; год издания; объём страниц. Каждая книга, статья записываются с красной строки.

Приложения

К приложениям относят:

• копии документов, инструкции

• схемы, графики, диаграммы, таблицы

• бланки опросов, тестов и систематизированный материал по ним

• иллюстративный материал

Каждое приложение нумеруется (без знака №) в правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок по середине строки, оформляется на отдельном листе. В тексте должна быть ссылка на каждое приложение.

Исходя из всего вышенаписанного, возникает вопрос: как объективно оценить детскую исследовательскую работу? Нами, группой 20П-7, были проанализированы все требования и рекомендации, предъявляемые к данной деятельности, и разработаны критерии оценивания детских исследовательских работ.

| Критерии оценки детских исследовательских работ | Кол-во баллов |

| 1. Актуальность и новизна темы | 2 - выбранная тема мало изучена, прослеживается недостаточность знаний об изученном материале; 1 - выбранная тема уже затрагивалась в каких-либо трудах; 0 - выбранная тема была заявлена во многих трудах, подробно проработана. |

| 2. Предмет и объект исследования | 2 - предмет и объект исследования сформулированы верно, в ходе исследования прослеживается работа с ними 1 - предмет и объект исследования сформулированы частично верно (объект или предмет сформулирован неверно) 0 - предмет и объект исследования сформулированы неверно, в ходе исследования рассматриваются иные предмет и объект |

| 3. Обоснование и постановка цели и задач | 3 – цель и задачи обоснованы и грамотно сформулированы, соответствуют результатам 2 – цель и задачи сформулированы, но не обоснованы или нет полного соответствия их с результатами; 1 – при сформулированной цели отсутствуют задачи либо цель сформулирована не очень ясно; соответствие задач с результатами не очевидно; 0 – цель и задачи проекта не сформулированы. |

| 4. Соответствие выбранных методов | 2 - все методы подобраны в соответствии с представленной работой и отражают пути решения проблемы; 1 - методы частично подобраны в соответствии с представленной работой и частично отражают пути решения проблемы; 0 - методы подобраны не верно, не отражают пути решения проблемы. |

| 5. Структура работы | 2 - работа структурирована в соответствии с требованиями, 1 - в работе отсутствует один важный структурный элемент (раздел); 0 - структура в работе не прослеживается. |

| 6. Содержание работы | 2- проблема исследования рассматривается очень глубоко и содержательно, были задействованы различные источники информации; 1- в содержании раскрывается проблема, делаются обобщения; 0 - присутствует лишь информация из других источников, нет обобщений, нет содержательных выводов.

|

| 7. Ход исследования | 2 - Исследование описано подробно, ясно, доступным языком; 1 - В описании исследования имеются некоторые недоработки, которые затрудняют понимание содержания всего исследования 0 - Описание исследования значительно искажено, или описано очень “бедно”

Связать с методами |

| 8. Практическая значимость | 3 - продукт может использоваться на практике без доработок; 2 - продукт может использоваться, но необходимы некоторые доработки; 1 - практическая значимость обоснована в замысле, но в продукте не явлена; 0 - работа не имеет практической значимости. |

| 9. Креативность | 2 - представлены новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью которых автор внес нечто новое в контекст современной действительности; 1 - представленные идеи и пути решения интересны, но уже представлены во множестве других работ; 0 - идеи и пути решения не оригинальны, не приносят нового опыта в деятельность. |

| 10. Соблюдение требований к оформлению | 3 - соблюдены все общие требования к оформлению текста (поля, шрифт, заголовки, цитаты, таблицы, рисунки, формулы, сокращения), списка литературы и иных источников, приложений; 2 - общие требования, в основном, соблюдены, имеются незначительные замечания к оформлению текста, списка литературы и иных источников, приложений; 1 - имеются существенные отклонения от требований к оформлению; 0 - требования не соблюдены. |

| 11. Наглядность представления | 2 - выступление сопровождается качественной презентацией, текст выступления не совпадает с надписями на слайдах, представлены графики, схемы, таблицы, диаграммы, фотоматериалы, карты и т.д; 1 - маловыразительная, малоинформативная наглядность, выступление дублирует текст слайдов; 0 - презентация неэффективная. +1 - присутствует наглядный материал (макет, проведен опыт) |

Что необходимо подготовить к защите исследовательской работы?

• дать определение основным понятиям, используемым в исследовании;

• выявить и обозначить все замеченные вами парадоксы;

• ранжировать основные идеи исследования;

• выработать суждения и умозаключения;

• сделать выводы по результатам исследования;

• указать возможные пути дальнейшего изучения исследованного

явления или объекта;

• подготовить текст выступления;

• приготовить тексты, макеты, схемы, чертежи и другие пособия;

• подготовиться к ответам на вопросы;

• на выступление отводится 5-7 мин.+ 1-2 мин.

Принципы и правила написания защитной речи:

Текст должен быть кратким, по определенной схеме:

1. почему избрана эта тема;

2. какой была цель исследования;

3. какие ставились задачи;

4. какие гипотезы проверялись;

5. какие использовались методы и средства исследования;

6. каким был план исследования;

7. какие результаты были получены;

8. какие выводы сделаны по итогам исследования;

9. что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении (рекомендации)

Примеры исследовательских работ

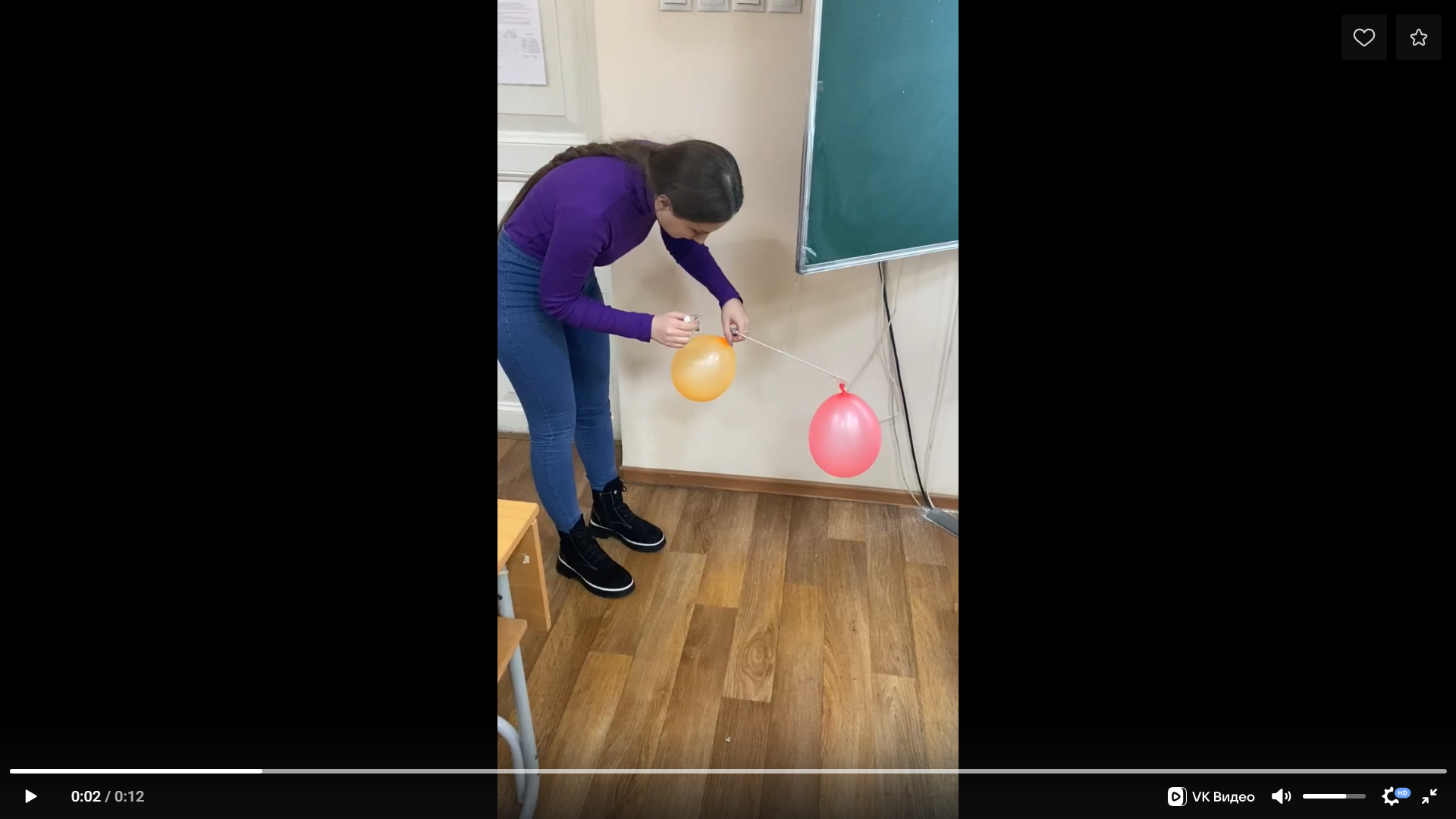

Для проведения исследовательской работы необходимо составить паспорт исследования. Сценарий может быть указан как в этапах работы, так и отдельным документом. Пример паспорта проектно-исследовательской работы, проведенной мною, представлен ниже, с фотографиями с проведения работы можете ознакомиться в Приложении 2.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | Имеет ли воздух вес? |

| 2 | Актуальность исследования (предложенная детям) | Сегодня нам пришло письмо от Саши и Кати. Ребята собираются в поездку и им нужно собрать чемоданы. Катя слышала, что существует специальная вакуумная установка, которая выкачивает воздух из вещей, если поместить их в пакет. И если сделать так со всеми вещами, чемодан будет легче, т.к. воздух тоже имеет вес. Саша утверждает, что, если воспользоваться таким способом, вес не уменьшится, потому что воздух – это ничего, мы же его не чувствуем, у него не может быть веса. Ребята обратились к нам с помощью. Помогите понять, имеет ли воздух вес. |

| 3 | Проблема исследования | Действительно ли воздух — это «ничего» и имеет ли он вес? Если да, то скольким он равен, и почему мы его не чувствуем. |

| 4 | Объект исследования | Воздух. |

| 5 | Предмет исследования | Вес воздуха. |

| 6 | Цель исследования | Теоретическое и опытное обоснование наличия веса у воздуха. |

| 7 | Задачи исследования | 1. В ходе опыта узнать имеет ли воздух вес, наглядно доказав или опровергнув гипотезу. 2. Изучить информацию о воздухе и его свойствах. 3. На основе полученных данных сделать выводы по теме исследования. |

| 8 | Гипотеза исследования | Предполагаем, что воздух имеет вес. |

| 9 | Методы исследования | Анализ литературы, опыт. |

| 10 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный |

| 11 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | подготовительный: Выдвижение гипотез, предположение способов подтверждения или опровержение. основной Опытное обоснование: Беседа о том, как вообще можно что-то взвесить, узнать, что тяжелее чего. Как собрать воздух, чтобы его взвесить. Опыт «взвешивания» воздуха: к закрепленной палке привязываются 2 надутых шарика, затем 1 шарик протыкают, конец палки с проткнутым шариком начинает подниматься (т.к. становится легче). Теоретическое обоснование гипотезы: Дети увидели, что воздух имеет вес опытным путем. Нужно доказать теперь это теоретически и узнать доп. информацию о весе воздуха. Пары ищут информацию: состав воздуха, плотность (и др. свойства), вес, как измеряется вес, чему равен, что на это влияет. (Приложение 4) итоговый: Оформление данных, полученных теоретическим и опытным путем. |

| 12 | Оборудование для проведения исследования | Палка, 2 шарика, игла. |

| 13 | Продукт исследования | Памятка «Свойства воздуха» |

| 14 | Перспектива исследования | Дополнительная информация на уроках окружающего мира при изучении свойств воздуха. |

| 15 | Используемые источники | Ю.В. Новиков «Экология, окружающая среда и человек» Энциклопедия «Мир вокруг нас» Мисироглу Дж. Новая книга ответов для почемучки Перельман, Я.И. Занимательная физика Рабиза, Ф.В. Опыты без приборов |

Пример паспорта исследовательской работы, проведенной моей одногруппницей Крайтор Д. В.

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | “Какую воду мы пьем?” |

| 2 | Актуальность исследования | Вода необходима для жизнедеятельности всех без исключения живых существ на планете. Вода на здоровье может оказывать не только положительное, но и отрицательное влияние. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) - 85 % всех заболеваний в мире передается водой. Болезни, передаваемые через загрязненную воду, вызывают ухудшение состояния здоровья, инвалидность и гибель огромного числа людей, особенно детей. Ежегодно 2,2 миллионов человек умирает от заболеваний, связанных с низким качеством воды или передаваемыми через воду. Вода из под крана. Система очистки и обеззараживания воды на крупных водопроводах гарантирует микробиологическую безопасность воды, но, в результате добавления хлорсодержащих веществ, ее запах и вкус большинству потребителей покажутся неприемлемыми. А также изношенность и разрушение труб ведет к тому, что из них или окружающего их грунта в воду могут попасть вредные вещества. Бутилированная вода Росконтроль проводил масштабное исследования бутилированной воды (кулерной, бутилированной, детской), и более 60% проверенных образцов признаны небезопасными или несоответствующими требованиям к бутилированной воде. |

| 3 | Проблема исследования | Какую воду пить? |

| 4 | Объект исследования | Питьевая вода |

| 5 | Предмет исследования | Качество воды и ее свойства |

| 6 | Цель исследования | Изучить качество питьевой воды |

| 7 | Задачи исследования | Проанализировать научную информацию по теме исследования. Изучить (цвет, запах, вкус, прозрачность), химические показатели качества воды. Выяснить, какое влияние оказывает качество воды на здоровье человека. Исследовать качество питьевой воды: отстоявшейся (водопроводной), бутилированной, водопроводной и кипяченной. Предложить рекомендации по улучшению качества воды. |

| 8 | Гипотеза исследования | Не вся питьевая вода, которая соответствует стандартам качества, принятым в нашей стране, всегда пригодна для питья. |

| 9 | Методы исследования | Анализ литературы, наблюдение, опыт |

| 10 | Тип исследования (по продолжительности) | Краткосрочный (экспресс-исследование) |

| 11 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | Подготовительный: анализ литературы по теме исследования Основной: Теоретическое обоснование гипотезы; опыты: Опыты: 1.Добавить в воду раствор марганцовки (проверка на наличие примесей в воде) 2.Нанести каплю воды на зеркало (проверка на наличие примесей) 3.Проверка воды на жесткость, на наличие извести и солей с помощью мыльного раствора. Таблица результатов исследования Итоговый: Результаты полученных данных исследования о качестве питьевой воды |

| 12 | Оборудование для проведения исследования | Питьевая вода: отстоявшаяся, бутилированная, водопроводная и кипяченная; раствор марганцовки; зеркало; мыльный раствор; стаканчики |

| 13 | Продукт исследования | Рекомендации по улучшению качества воды |

| 14 | Перспектива исследования | Дополнительная информация на уроках окружающего мира при изучении свойств воды |

| 15 | Используемые источники | СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания — https://www.rospotrebnadzor.ru https://roscontrol.com/community/article/voda-iz-pod-krana-pravda-ili-risk/ https://gnkk.ru/news/yeksperty-rasskazali-vsyu-pravdu-o-pit/

|

Виды учебных проектов:

1.Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2.Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3.Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4.Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5.Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

Также учебные проекты разделяются по комплексности (монопредметные, межпредметные), характеру контактов между участниками (внутриклассные, внутришкольные, региональные …), а также по продолжительности.

Требования к содержанию учебных проектов

Основные требования к детским учебным проектам:

Проблема должна быть социально-значимой – исследовательской, информационной, практической.

Планирование дальнейшей деятельности, в том числе планирование вида продукта и формы презентации.

Самостоятельная исследовательская деятельность учащихся.

Результатом является продукт, который является средством для решения поставленной проблемы.

Подготовленный продукт должен быть представлен.

Рекомендации к продукту учебного проекта:

Что может являться продуктом?

Web-сайт;

Анализ данных социологического опроса;

Атлас;

Атрибуты несуществующего государства;

Бизнес-план;

Видеофильм;

Видеоклип;

Выставка;

Газета;

Действующая фирма;

Журнал;

Законопроект;

Игра;

Карта;

Коллекция;

Костюм;

Макет;

Модель;

Музыкальное произведение;

Мультимедийный продукт;

Оформление кабинета;

Пакет рекомендаций;

Письмо в ... ;

Праздник;

Прогноз;

Публикация;

Путеводитель;

Серия иллюстрации;

Система школьного самоуправления;

Сказка; Справочник;

Сравнительно-сопоставительный анализ;

Статья;

Сценарий;

Учебное пособие;

Чертеж;

Экскурсия.

Некоторые примеры удачно выбранных продуктов проектной деятельности:

1) дневник путешествия по римским провинциям эпохи распада Империи и по СССР конца 1980-х гг. (видеомонтаж с собственным комментарием);

2) популярное пособие «Право на каждый день» (брошюра с рекомендациями и видеофильм);

3) частотный словарь английского молодежного сленга;

4) главы из учебника будущего «Биология и экология»;

5) Манифест Николая II «О даровании народу России Конституции», каким он мог бы быть;

6) экологические программы мониторинга и лабораторного анализа питьевой воды, состояния радиационного фона и воздушное среды в микрорайоне (по заказу Управы района);

7) сборник научно-фантастических сочинений учащихся 6-го класса «Как принимали гостей в Средневековье»;

8) коллекция софизмов, невозможных математических объектов и интересных чисел.

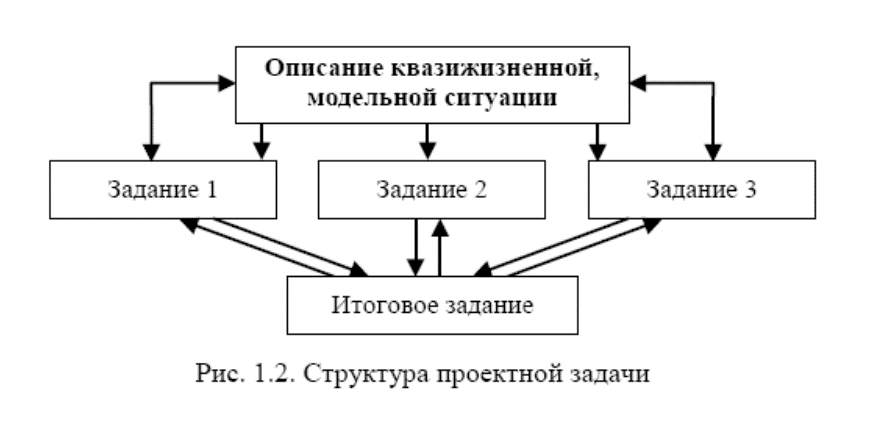

Проектная задача – задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер и является подготовкой к более серьезной проектной и исследовательской деятельности. Структура проектной задачи наглядно отображена в Приложении 3.

Проектные задачи есть шаг к проектной деятельности в школе. Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного задания - они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей решения. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат видеть и слышать друг друга. Благодаря проектным задачам уже в начальной школе у детей появляется не только возможность овладения культурными способами действий, но и возможность опробовать их в квазиреальных (модельных) ситуациях. Осваивается реальная практика произвольного поведения: самоорганизация группы и каждого внутри нее, управление собственным поведением в групповой работе.

Чтобы лучше понять структуру проектной задачи и ее отличие от проектной деятельности, нашей группой была создана сравнительная таблица.

| | Основание для сравнения | Проект | Проектная задача |

| 1 | Педагогическая цель | формирование различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации. | Подготовить младших школьников к проектной деятельности, развитие УУД. |

| Цель детская | решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата | Решение конкретной проблемы, достижение оптимальным способом заранее запланированного результата | |

| 2 | Продолжительность | от урочных до годичных | 1-2 урока |

| 3 | Форма организации | индивидуальные или групповые | Только работа в группе. |

| 4 | Структура | 1.Проблема (целеполагание) 2. Проектирование (планирование) 3.Поиск информации 4.Продукт 5.Презентация. | Проблема (целеполагание) Решение системы заданий Продукт Презентация Рефлексия |

| 5 | Деятельность учащихся | Разрабатывают замысел, ищут пути реализации, | Замысел дает учитель, пути решения указаны. Учащиеся находят решение проблемы, выполнив систему заданий. |

| воплощают его в продукте, демонстрируют готовый продукт | + | ||

| 6 | Результат | Должно происходить качественное изменение учащегося | + |

| не предсказуем | Предсказуем | ||

| реальный продукт, который можно представить другим | Реальный детский «продукт», который можно представить другим | ||

| 7 | Формируемые универсальные умения | 1. Рефлексивные 2. Поисковые (исследовательские) 3. Навыки оценочной самостоятельности. 4. Умения и навыки работы в сотрудничестве 5. Менеджерские умения и навыки 6. Коммуникативные 7. Презентационные умения и навыки | - рефлексивные - целеполагать - планировать - моделировать - проявлять инициативу при поиске способа решения задачи - вступать в коммуникацию |

| 8 | Средства | Проектировщики сами определяют весь набор необходимых средств | Большой объем разнородного материала предоставляет учитель. |

| 9 | Возраст участников | Старшеклассники (подростковая школа) | Начальная школа |

Возраст учащихся: 2 и 3 класс (проектная задача предполагает работу составных команд).

Планируемые результаты:

Предметные:

решают задачу в 2 действия на умножение, деление; устанавливают закономерность; вычисляют длину ломаной; переводят сантиметры в миллиметры; вычисляют периметр многоугольника; представляют полученную информацию в схеме.

Познавательные:

получают информацию из иллюстраций, схем.

Коммуникативные:

активно участвуют в групповой работе.

Регулятивные:

осуществляют контроль своей деятельности, взаимоконтроль в групповой работе; оценивают свою деятельность.

Уважаемые ученики!

2 января, в День научной фантастики, наш «Центр изучения космоса» впервые получил сигнал с другой планеты. Но сигнал зашифрован, мы просим помочь расшифровать сигнал и узнать кто и откуда его послал.

Директор «Центра изучения космоса»

Внимание: во время выполнения всех заданий, вам будет встречаться рубрика: “Интересные факты о космосе”

1. Расшифруй послание внеземной расы.

17-18-10-3-6-20-19-20-3-21-6-14 9-6-14-13-33-15.

_________________________________________________________________

14-29, 20-1-4-16-18-33-15-6 19 17-13-1-15-6-20-29 1-33-19, 5-21-14-1-13-10, 25-20-16 16-5-15-10 3-16 3-19-6-13-6-15-15-16-11.

_________________________________________________________________

17-16-12-1 15-6 21-9-15-1-13-10 16 3-1-26-6-14 19-21-27-6-19-20-3-16-3-1-15-10-10.

_________________________________________________________________

14-29 23-16-20-10-14 16-19-21-27-6-19-20-3-10-20-30 12-16-15-20-1-12-20.

_________________________________________________________________

5-13-33 31-20-16-4-16 3-1-14 16-20-17-18-1-3-13-6-15-29 19-12-18-29-20-29-6 5-1-15-15-29-6 16 15-1-19.

_________________________________________________________________

2. Рассчитайте, сколько топлива понадобится космонавтам с Земли, чтобы добраться до Аяса. Все расчеты запишите одним выражением, не выполняя перевода.

Известно, что для того, чтобы преодолеть космическое пространство в 2 десятка астрономических единиц необходимо 38 тонн ракетного топлива. Сколько тонн ракетного топлива понадобится, чтобы преодолеть пространство в 5 десятков астрономических единиц?

3. Космонавтам очень важно быть внимательными и знать, что их окружает в пространстве космоса. Это задание проверит вашу зоркость. Вам нужно будет посчитать количество звезд следующих цветов: синий, красный, белый и заполнить следующие данные:

Количество звезд какого цвета больше всех остальных: _______________

Количество звезд какого цвета меньше всех остальных: _______________

На сколько количество белых звезд больше красных: _______________

На сколько количество белых звезд меньше синих: _______________

4. Помимо планет и звезд в космосе огромное количество астероидов и их обломков, столкновение космического корабля с ними губительно, поэтому в космическом пространстве нельзя перемещаться необдуманно. Ученые составили примерный маршрут движения до планеты Аяс. Узнай длину всего маршрута и напиши ответ в миллиметрах, чтобы затем “Центр изучения космоса” мог перевести их в астрономические единицы.

Длина маршрута: ___________мм

Рубрика: интересные факты о космосе

Добираясь до планеты Аяс, придется преодолеть несколько световых лет, пролететь мимо разных планет и звезд. Вы когда-нибудь задумывались, как звучат небесные тела? В космосе нет воздуха, поэтому и звук распространяться не может. Но все небесные тела являются источниками электромагнитных волн, которые ученые затем переводят в привычный нам звук.

Отсканируйте Q-код и узнайте, как «звучит космос»

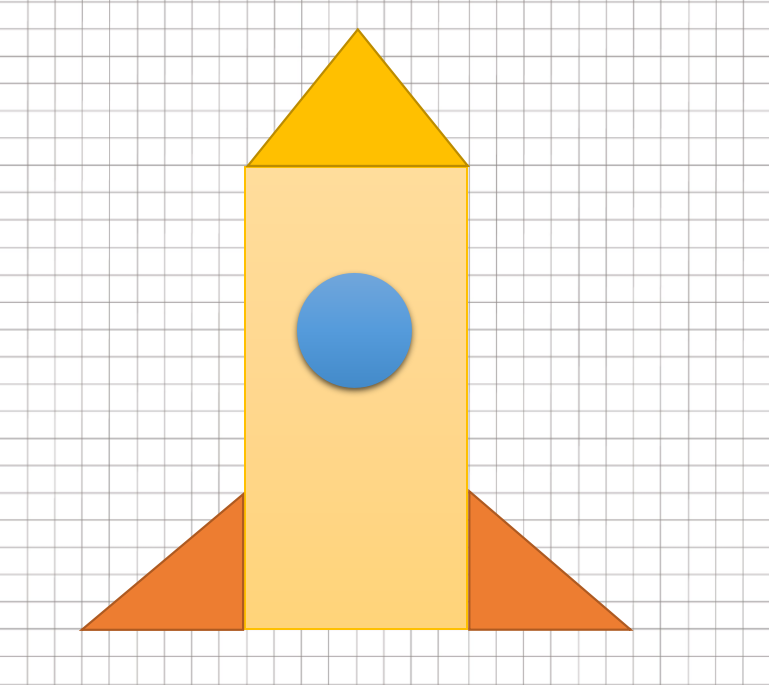

5. Ученым пришло сообщение с пометкой “Важно!”. В этом сообщении говорилось, что на пути к планете Аяс вы обязательно столкнетесь с “Капканом Карлик”. “Капкан Карлик” – аномалия, которая уменьшает всё, что в неё попадает, и нередко сильно уменьшенные вещи выходят из строя и остаются там навечно. Вам нужно найти периметр космического корабля, который ещё не поменял размер, и вычислить периметр этого корабля при уменьшении в 3 раза. Узнайте, сможете ли вы пройти эту аномалию. Если при уменьшении сумма сторон космического корабля будет 10 см или меньше, то корабль сломается и не сможет лететь дальше.

6. Вы выполнили все задания. Теперь необходимо связаться с учеными «Центра изучения космоса». Подумайте и создайте схему со всей полученной информацией.

Поставь галочку на оценочной шкале:

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача «День научной фантастики».

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе при решении заданий).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.)

Да Нет

Почему? ______________________________________________________

Список литературы

Статья «Исследовательская работа в начальной школе», Зубова Ольга Анатольевна, учитель начальных классов.

«Структура, логика и оформление исследовательских работ учащихся», Малиновская Евдокия Андреевна

Семенова Н.А.Исследовательская деятельность учащихся. \\ Начальная школа №2.2007- с.45

А. И. Савенков «Методика исследовательского обучения младших школьников»

Пример плана наблюдения.

| № п/п | Объект наблюдения | Цель наблюдения | Время наблюдения | Продолжи- тельность наблюдения | Предполагаемый результат |

| 1 | Листья деревьев (тополь) у дороги | Определить количество пыли на листовых пластинах | 12 ч дня | Июль-август | Определить разницу содержания пыли в г/м² в точках с антропогенной нагрузкой и природных ландшафтах для заполнения экопаспорта. |

| 2 | Листья деревьев (тополь) в 125 м от дороги | 12 ч дня | Июль-август |

Пример плана эксперимента.

| Наблюдаемые объекты | Цель и время эксперимента | Изменение условий для наблюдаемого объекта | Результат эксперимента |

|

|

|

|

|

Воздух – это смесь газов. В состав воздуха входят азот, кислород, углекислый газ и некоторые другие газы. Постоянные составные газы воздуха – это кислород, углекислый газ и азот. Кислородом, который содержится в воздухе, мы дышим. Но кроме постоянных газов в воздухе могут находиться примеси, содержание которых непостоянно. Это водяные пары, микробы, частицы дыма, пыли и соли, пыльца растений.

Чтобы лучше понять количественный состав воздуха, представим, что в 100 литрах воздуха содержится 78 литров азота, 21 литр кислорода, 1 литр углекислого газа и немного других примесей.

Воздух, как и любое другое тело, имеет вес, а значит, давит на поверхность, находящуюся под ним. Столб воздуха давит на 1 кв. см поверхности с такой же силой, как гиря массой 1 кг 33 г.

На вес воздуха влияют:

Химический состав. В крупных городах воздух содержит больше углекислого газа, аммиака, метана, чем сельский воздух.

Влажность, то есть количество водяного пара, содержащегося в атмосфере. Чем более влажный воздух, тем меньше его вес.

Температура. Это один из важных факторов. Чем ниже ее значение, тем выше плотность воздуха и, следовательно, больше его вес.

Давление воздуха на земную поверхность называют атмосферным давлением.

Атмосферное давление – сила, с которой воздух давит на земную поверхность и находящиеся на ней предметы.

Человек не чувствует то высокое давление (по-другому говоря, вес воздуха), с которой воздух давит на него, т.к. оно уравновешивается тем давлением воздуха, который находится внутри организма.

Давление воздуха на различных высотах неодинаково. Чем выше – тем давление ниже.

Для измерения давления воздуха использует специальные барометры, среди которых самым точным будет ртутный. Давление воздуха измеряется в миллиметрах ртутного столба.

Иллюстрация ртутного барометр

Иллюстрация ртутного барометр

27