© 2024 212 0

СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы

В методических рекомендациях рассматривается вопрос организации и проведения проектно-исследовательской деятельности младших школьников: их назначение, специфика и структура. Также, рассматриваются типичные ошибки при проведении исследования и критерии оценивания детских исследовательских работ. Указываются отличия проектной деятельности от исследовательской, особенности проведения проектной деятельности в начальной школе – форма ее проведения. Также приведены примеры проектных задач и их паспорта.

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся начальной школы»

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Методические рекомендации по организации

проектно-исследовательской деятельности учащихся

начальной школы

г. Красноярск, 2024

Аннотация

В методических рекомендациях рассматривается вопрос организации и проведения проектно-исследовательской деятельности младших школьников: их назначение, специфика и структура. Также, рассматриваются типичные ошибки при проведении исследования и критерии оценивания детских исследовательских работ. Указываются отличия проектной деятельности от исследовательской, особенности проведения проектной деятельности в начальной школе – форма ее проведения. Также приведены примеры проектных задач и их паспорта.

Данные методические рекомендации призваны помочь как школьным учителям, так и педагогам дополнительного образования при организации и проведении исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

При подготовке методических рекомендаций были использованы описания опыта: кандидата педагогических наук - А.Б. Воронцова, доктора педагогических наук - О. Г. Прохоровой.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования.

Составители: Путинцева Е. В. – студентка группы 21П-7 отделения «Преподавание в начальных классах».

«Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького», 2024.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном образовательном процессе исследовательская и проектная деятельность приобретают все большее значение. Они представляют собой новые подходы к обучению, которые активно внедряются в различные области знаний и предоставляют учащимся возможность самостоятельно исследовать, творчески применять знания и развивать навыки решения сложных задач.

Актуальность использования исследовательской и проектной деятельности в современном образовании определяется их многоцелевой и многофункциональной направленностью, а также возможностью интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит многостороннее развитие личности. В педагогической и психологической литературе нередко понятия «исследовательская деятельность» и «проектная деятельность», «исследовательский метод обучения» и «метод проектов» используются как синонимы, хотя между ними имеется существенная разница. Понимание их истинного смысла, а также выяснение сходства и различий представляется принципиально важной задачей прежде всего с точки зрения образовательной практики.

Целью данных методических рекомендаций является оказание методической помощи педагогам-практикам. Благодаря данным рекомендациям педагоги смогут выделить для себя важные и интересные моменты при организации и проведении исследовательской или проектной деятельности.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5

1.1 Исследовательская деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 5

1.2 Типичные ошибки при проведении исследования 8

1.3 Критерии оценивания детских исследовательских работ 12

1.4 Паспорт исследования №1 (Правильное питание – залог здоровья) 13

1.5. Паспорт исследования №2 (Великая победа в нашей памяти) 15

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 16

2.1 Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура 16

2.2 Проектная задача №1 (Природа моей Родины) 20

2.3 Проектная задача №2 (Доктор Айболит) 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 32

Исследовательская деятельность занимает одно из главнейших мест в учебной деятельности детей. В современной школе позиция ребенка рассматривается как позиция полноценного субъекта деятельности, осуществляющего самостоятельно все этапы: целеполагание, планирование, реализация цели и анализ результата. Учитель не только сообщает детям выводы науки, но и, по возможности, ведет учеников на пути открытия.

Исследование – процесс и результат научной деятельности, направленной на получение общественно значимых новых знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспитания, о теории и истории педагогики, методике учебно-воспитательной работы, ее организации, принципах, методах и формах. [2]

По мнению ученого А.С. Обухова исследовательская деятельность – творческий процесс совместной деятельности двух субъектов (двух личностей) по поиску решения неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между ними культурных ценностей, результатом которой является формирование мировоззрения.

Исследовательская деятельность учащихся — деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированная, исходя из принятых в науке традиций: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. [7]

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет содержание исследовательской деятельности как умение обучающихся найти источник необходимой информации; приобретение опыта в выявлении проблематики исследования; обозначение личного отношения к объекту и результатам исследования, которое включает в себя рефлексивное мышление эмоционально-нравственную оценку своей деятельности. Согласно ФГОС к результатам формирования исследовательских умений обучающихся относятся обозначение проблемы с аргументированием ее актуальности, самостоятельное проведение исследования на основе применения эмпирических методов (наблюдения и эксперимента); умение формулировать гипотезу исследования; организация исследования с целью проверки гипотез; подведение умозаключений и выводов при помощи аргументов. [1]

Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности учащегося, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования

как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).

Исходя из цели исследовательской деятельности, можно выделить следующие задачи:

- способствовать развитию познавательных потребностей и способностей младших школьников;

- создать условия для обучения детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований;

- формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска;

- развивать способности учащихся, управлять познавательными процессами (вниманием, мышлением, памятью, воображением).

Выделяют три основные типа исследовательских работ:

1. Теоретическое исследование. В ходе данного исследования не предполагается проведение эксперимента. Однако это не означает, что у вас должен получиться реферат. Вы выполняете изучение и описание определенной проблемы, явления, действия, факта, а итогом являются выводы, сделанные на основе анализа собранной информации (данных).

2. Экспериментальная работа. Основу вашей исследовательской работы составляет эксперимент. Необходимо помнить, что эксперимент предполагает не просто наблюдение, а наблюдение с изменяемыми условиями. Итогом являются выводы, сделанные на основе анализа полученных данных в ходе эксперимента.

3. Теоретико-экспериментальная работа. Это наиболее высокий уровень проведенного исследования. Эксперименту предшествует теоретический расчет. Эксперимент должен подтвердить или опровергнуть полученные вами теоретические результаты. Может быть и наоборот. Сначала вы проводите эксперимент, а затем подтверждаете результаты теоретическим расчетом.

Процесс формирования исследовательских умений у учащихся начальной школы включает в себя следующие этапы: [5]

Подготовительный:

• определение темы;

• постановка цели и задач;

• постановка проблемы;

• определение источников информации.

Основной:

• сбор и уточнение информации;

• самостоятельная исследовательская деятельность;

• оформление работы.

Заключительный:

• выступление на конференции;

• выступление перед одноклассниками, родителями.

Тема исследования может формироваться и предлагаться как учителем в рамках программы, интересов, склонностей и способностей учащихся, так и самими учащимися, которые выбирают тему, ориентируясь на собственные интересы. В 3-4 классах многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования. Учитель может и должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору

Перейдем к вопросу о роли исследовательской деятельности в профессии учителя. Н.В. Кузьмина выделяет исследовательскую функцию педагога и считает, что основным элементом педагогической системы в целом является исследовательский элемент, связанный с изучением потребностей в образовании, необходимости новых педагогических систем, исследованием способов коррекции и самосовершенствования.

Ещё одним условием, также достаточно необходимым в исследовательской деятельности, особенно в младшем школьном возрасте, является помощь со стороны родителей, включённость родителей в работу.

Таким образом, можно сказать, что все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. В арсенале инновационных педагогических идей, особое место занимает исследовательская деятельность, в основе которой лежит умение самостоятельно решать проблему. Если ученик сумеет провести самостоятельное исследование, справится с работой, то можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, ориентироваться в различных ситуациях, совместно работать с различными людьми, т. е. адаптироваться к современным условиям.

Типичные ошибки при проведении исследования

Для того чтобы начать исследование, надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему исследования. А что значит найти проблему?

Увидеть проблему подчас ценится выше, чем способность ее решить. Главная задача любого исследователя - найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Самый простой способ развить у себя умение видеть проблемы - учиться смотреть на одни и те же предметы с разных точек зрения. Можно предложить подумать и записать проблемы, которые волнуют или интересуют ребенка.

Выбрать тему оказывается несложно, если точно знаешь, что интересует ребенка в данный момент, какая проблема волнует больше других. Для уточнения можно провести анкету:

1. Что мне интересно больше всего?

2. Чем я хочу заниматься в первую очередь (например, математикой или поэзией, астрономией или историей)?

3. Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?

4. Что позволяет мне получать лучшие отметки в школе?

5. Что из изученного в школе хотелось бы узнать глубже?

6. Есть ли что-то такое, чем я особенно горжусь?

Возможными являются и результаты исследования школьным психологом интересов и склонностей детей.

Все темы можно условно объединить в три группы:

Фантастические - темы о несуществующих, фантастических объектах и явлениях;

Экспериментальные, эмпирические - темы, предлагающие проведение собственных наблюдений и экспериментов;

Теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных теоретических источниках: книгах, кинофильмах и др.

Типичные ошибки и примеры при выборе темы:

- Слишком узкая тема исследования.

(«Реалистические черты в рассказе «Бирюк», «Образ моря в элегии А.С. Пушкина «Погасло дневное светило»).

- Тема исследования сформулирована слишком широко.

(«Культура Руси XII века», «Слово о полку Игореве» и литература», «Нравственные принципы В.А. Каверина», «Сцены дуэли в произведениях А.С. Пушкина» — темы по глубине и объёму соотносимы с научными монографиями.).

- Неконкретные, неясные формулировки («Я и дельфин», «Кто хозяин моря?», «Карандаши»); слишком широкие («Лягушки», «Растительный мир»), глобальные («Как решить проблему ГМО»), избыточно витиеватые («Глубокоуважаемый микроб! Ты друг или враг?», «Усищи и хвостищи»).

- Тема не соответствует содержанию («Микроскоп» – тема, связанная с изучением строения насекомых, «Хлеб – всему голова» – о пословицах и поговорках).

- Не актуальная и не отражающая запрос социума тема;

- Не отражает интересы учащегося младшей возрастной группы.

Определить цель исследования – значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем мы это исследование проводим. Цель указывает общее направление деятельности. Например, вы сформулировали тему «История чисел», а целью исследования будет изучение истории происхождения счёта, цифр.

В литературе выделяют следующие недостатки формулировки целей:

1. Цели исследования завышены.

2. Несоответствие цели теме и проблеме исследования.

3. Неясность, неточность формулировки целей.

Поэтому к постановке цели предъявляют следующие требования.

Цель должна быть:

1. Конкретна, определяет результат деятельности.

2. Формулировка цели должна начинаться с глагола в неопределённой форме (например, создать, сформулировать..)

3. Достижима.

4. Измерима, контролируема, в отдельных случаях диагностируема.

5. Определена во времени, так как определены сроки проведения исследования.

Рекомендации по постановке целей:

1. Краткосрочные цели – самые важные, при их постановке нужно быть более чем реалистичным.

2. Убедитесь, что сформулированная цель определяет именно ту деятельность, которую вы задумали.

3. Прислушайтесь к чувствам, возникающим в момент определения целей – любые сомнения или ощущения дискомфорта свидетельствуют о неправильно выбранной или сформулированной цели.

4. Периодическая коррекция или кардинальная смена целей естественны – мир меняется, и мы меняемся вместе с ним.

5. Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря минимальным потерям от бессмысленных метаний.

Определить цель исследования – это замечательно. Её ещё надо реализовать. Поэтому после того, как определили ЗАЧЕМ, надо решить – КАК ДЕЛАТЬ.

Задача (Ожегов) – сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения.

Задачи – это, как правило, конкретизированные или более частные цели (цель, подобно вееру, развёртывается в комплекс взаимосвязанных задач). Задачи по отношению к цели выступают как самостоятельные «цели».

Деление цели на задачи происходит для того, чтобы:

1. выделить более простые и доступные для выполнения операции;

2. создать последовательность выполнения операций с учётом их связи, сложности, времени выполнения, то есть выработать тактику достижения целей;

3. смоделировать весь объём работы и рассчитать свои силы.

Технология формирования задач состоит в «расщеплении» цели на составляющие, одновременно в своей совокупности они дают представления о том, каким путём будет достигнута цель. Именно поэтому, задачи формулируются в виде перечисления (изучить, описать, сформулировать, установить) и, как правило, их не бывает более 4-5.

Возвращаясь к теме «История цифр», исследователем выделены следующие цели:

1. выяснить, как люди считали в древности;

2. рассмотреть, какие бывают цифры;

3. выяснить, что интересное связано с цифрами.

Задачи могут решаться в различной последовательности, иногда можно работать над решением нескольких задач. Каждая задача может дробиться на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет полностью за ограниченный промежуток времени). Затем ученик составляет план работы, расставляя шаги в определённой последовательности, учитывая то, что некоторые действия он не сможет выполнить без предварительного завершения других шагов. На основании полученного списка шагов ученик может спланировать необходимые для их реализации ресурсы (например, информационные). В начальной школе предложения по шагам, которые следует выполнить в ходе работы, могут исходить от учителя.

Выделяют классы задач:

1. Связанные с изучением теории: изучить состояние проблемы…, провести анализ…

2. Связанные с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования: охарактеризовать …, описать опыт…, определить роль и место…

3. Связанные с созиданием новых теорий, идей, учений: разработать…, классифицировать…, систематизировать…, обобщить…, выявить…, подготовить.

4. Связанные с экспериментом: экспериментально проверить, изучить…

5. Разработанные на протяжении всего исследования методические рекомендательные материалы: рекомендации по использованию., комплекс заданий…

Типичные ошибки при определении цели:

- отсутствие проблемной ситуации, которую собирается решить учащийся в ходе проектной деятельности;

- цель не конкретна, общая, имеет разные трактовки;

- цель, содержащая внутри себя несколько целей, не достижимая цель;

- не явная логическая цепочка «проблемная ситуация-цель-новое знание или новый продукт»;

-формулировка и содержание задач не соответствует теме проекта;

-количество задач более 5-ти;

-нарушена логическая последовательность задач.

Уточнив тему, в результате изучения специальной литературы, исследователь может приступать к выработке гипотезы (в некоторых творческих, социальных, информационных проектах, при отсутствии исследования гипотезы может и не быть).

Гипотеза, в переводе с древнегреческого, значит «основание, предположение». При формулировке гипотезы обычно используются словесные конструкции типа: «если…, то…»; «так…, как …»; «при условии, что …»; т.е. такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие сущности явления, установление причинно-следственных связей. Гипотеза подразумевает экспериментальную или теоретическую проверку.

Вначале лучше составить рабочий вариант гипотезы – как первичное, временное предположение, служащее систематизации материала. После накопления значительного количества фактического материала рабочий вариант гипотезы уточняется, видоизменяется и приобретает вид окончательной научной гипотезы. [4]

Ошибки:

- гипотеза не удовлетворяет основному требованию - быть проверяемой и

доказуемой;

- не содержит предположение;

- не соответствует фактам по теме исследования.

Примеры ошибок:

«Как увеличить срок хранения варенья?»

Верный вариант: Если варить варенье дольше, то оно будет лучше храниться.

Неверный вариант: Попробую найти другой рецепт варенья для которого требуется меньше сахара.

Первая встреча с работой похожа на первую встречу с человеком и определяется поговоркой: встречают по одежке. Одежкой исследовательской работы является её оформление: титульный лист, выбранный шрифт, композиционное расположение информации, оформление содержания и т.д. Но особенно важны в оформлении работы грамотность и аккуратность. Недопустимо представлять на конкурс работу невычитанную, с ошибками всех типов и мастей, с учительскими пометками.

Обратите особое внимание на следующие ошибки, которые выделяет И. Ю. Островская [3]:

1. Небрежность в оформлении титульного

листа.

2. Небрежность в оформлении содержания.

3. Отсутствие нумерации страниц.

4. Наличие ошибок всех типов (невычитанные работы!).

5. Ошибки в цитировании.

6. Стилистический разнобой текста исследования (это наводит на мысль, что основой работы является отсканированный

текст какого-то исследования, слегка разбавленный собственными стилистическими

(и отнюдь не выигрышными) изысками).

7. Нет чёткости выводов — как в их формулировке, так и в оформлении.

1.3 Критерии оценивания детских исследовательских работ

| № | Критерий оценивания | Максимальное количество баллов |

|

|

|

|

| | Тема соответствует выбранному объекту | 1 |

|

|

|

|

| | Проблема исследования соответствует поставленной теме | 1 |

|

|

|

|

| | Представлено обоснование актуальности исследования | 2 |

|

|

|

|

| | Гипотеза соответствует сформулированной теме и верно сформулирована | 2 |

|

|

|

|

| | Формулировка цели отражает поставленную проблему | 1 |

|

|

|

|

| | Задачи исследования направлены на достижение цели исследования | 2 |

|

|

|

|

| | Обозначены сроки реализации исследования | 1 |

|

|

|

|

| | Представленные этапы отражают логику исследования | 2 |

|

|

|

|

| | Указаны методы исследования, соответствуют этапам исследования | 2 |

|

|

|

|

| | Представлено описание продукта исследования | 1 |

|

|

|

|

| | Определены перспективы исследования | 2 |

|

|

|

|

| | Информационные источники соответствуют цели исследования | 1 |

|

|

|

|

| | Речь грамотная, выразительная | 1 |

|

|

|

|

| | Представлены фото, видео материалы, диаграммы. | 1 |

|

|

|

|

Система оценивания:

для критериев с максимальным баллом 1: 0 – не выполнено; 1 – выполнено.

для критериев с максимальным баллом 2: 0 – не выполнено; 1 – частично выполнено, 2 – выполнено.

Паспорт разработала:

ФИ студента: Путинцева Елизавета

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Правильное питание – залог здоровья» |

| 2 | Актуальность исследования | В современном мире люди забывают, что правильное питание – это один из компонентов крепкого здоровья. Нам часто говорят о важности рационального питания, но не все могут до конца понять всю важность данной темы. Исследование позволит глубже погрузится в изучаемую тему, понять необходимость ее изучения, соблюдения правил рационального питания. |

| 3 | Проблема исследования | Действительно ли, что правильное питание – залог здоровья? |

| 4 | Объект исследования | Питание |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: сформировать у обучающегося исследовательские умения посредством включения в исследовательскую деятельность. Для ученика: исследование полезных и вредных продуктов питания и создание стенгазеты о правильном питании |

| 6 | Задачи исследования | Для ученика: 1.Изучить понятия «здоровье» и «рациональное питание» 2.Узнать о полезных свойствах продуктов правильного питания 3.Провести исследование, направленное на доказательство пагубности вредного питания и пользы правильного 4. Сделать вывод 5. Оформить результаты в виде стенгазеты |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что питание влияет на здоровье человека |

| 8 | Методы исследования | Анализ литературы, исследование, анализ и обобщение |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: 1 час По организационной форме: групповой По содержанию: моно (окр.мир) |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1. Подготовительный: Изучить проблему влияния пищи на здоровье человека 2. Теоретический: Изучить понятия «здоровье» и «рациональное питание», узнать о полезных свойствах продуктов правильного питания и свойствах неправильного питания 3. Практический: проведение исследование 4. Аналитический: анализ полученных данных 5. Презентационный: представление стенгазеты «Правильное питание – залог здоровья» 6. Рефлексивный: проведение самоанализа |

| 11 | Исследовательский этап проекта (полное описание) | Ход исследования: Обучающиеся делятся на 2 группы. 1 группа: изучает литературу о правильном м вредном питании. Выделяют, что потребляемая человеком энергия должна приравниваться израсходованной. Необходимо потребление белков, жиров и углеводов. Превышение или недостаток того или иного элемента может привести к пагубным последствиям. 2 группа: изучают информацию о самом толстом человеке, занесенном в книгу рекордов Гиннеса. Причины его ожирения, какого максимального веса он достигал. Далее пересказывают друг другу изученную информацию, смотрят видео о содержании ккал в определенном количестве продуктов. Что лучше съесть, чтобы наестся и не выйти за норму потребляемой пищи. Создание стенгазеты «Правильное питание – залог здоровья» |

| 12 | Оборудование для проведения исследования | Компьютер, литература, ватман, цветные карандаши, фломастеры, фотографии |

| 13 | Продукт исследования | Стенгазета «Правильное питание – залог здоровья» |

| 14 | Перспектива исследования | Полученные результаты исследования можно использовать для продолжения исследования на тему «Влияние спорта на организм человека» и другие. |

| 15 | Используемые источники | https://www.kp.ru/family/eda/ratsion-pravilnogo-pitaniya/?ysclid=lsag8arb2q888284710 https://www.chefmarket.ru/blog/pravilnoe-pitanie-dlja-pohudenija-men/ https://www.12sanepid.ru/press/publications/2926.html https://praktik-dietolog.ru/article/24.html?ysclid=lsagb49vdc645152820 |

Паспорт разработала:

ФИ студента: Волкова Екатерина

| № | Компоненты паспорта | Описание исследования |

| 1 | Тема исследования | «Великая Победа в нашей памяти» |

| 2 | Актуальность исследования | Каждый год в нашей стране 9 мая празднуется День Победы. Великая Отечественная война – это одно из тех редких исторических событий, память о котором не стирается со временем. Все дальше и дальше уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 годов; все меньше становится среди нас победивших в той войне ветеранов. Однако память о событиях семидесятидевятилетней давности никуда не ушла; она остается с нами. Поэтому важно помнить о героях ВОВ из наших семей. |

| 3 | Проблема исследования | 9 мая в нашей стране празднуется День победы. Как можно запомнить то, что было много лет назад? Помогут ли семейные истории из архива? |

| 4 | Объект исследования | История героя-семьи Великой Отечественной Войны. |

| 5 | Цель исследования | Для учителя: Патриотическое воспитание учащихся через сбор информации, о родственниках принимавших участие в Великой Отечественной войне. Для ученика: узнать подробную информацию о родственнике, принимавшем участие в ВОВ. |

| 6 | Задачи исследования | 1.Узнать, есть ли родственник, принимающий участие в ВОВ. 2.Изучить информацию о герое-семьи ВОВ. 3.Найти фотографии в архивах. 4.Создать библиографическую справку о герое-семьи ВОВ. 5.Сделать транспарант (табличку) для Бессмертного полка. 6.Сделать вывод о том, влияет ли история семьи на память о ВОВ. |

| 7 | Гипотеза исследования | Предположим, что семейная история о героях ВОВ влияет на память о событиях страны. |

| 8 | Методы исследования | Анализ литературы, оформление выводов |

| 9 | Тип исследования | По продолжительности: краткосрочный По организационной форме: индивидуальный |

| 10 | Этапы реализации исследования, краткое их описание | 1.Подготовительны: узнать, есть ли родственник, принимающий участие в ВОВ. 2.Аналитический: изучить информацию о герое-семьи ВОВ, найти фотографии в архивах. 3.Практический: создать библиографическую справку о герое-семьи ВОВ. В справке написать информацию о человеке, о его наградах, за что были выданы, и прикрепить фото. Сделать транспарант (табличку) для участия в Бессмертном полку. 4.Рефлексивный: сделать вывод о том, как семейная история влияет на память о событиях ВОВ. |

| 11 | Оборудование для проведения исследования | Компьютер, семейный архив, ватман, ручка, распечатанное фото, клей, табличка для транспаранта, распечатанное фото для транспаранта. |

| 12 | Продукт исследования | Библиографическая справка и транспарант. |

| 13 | Перспектива исследования | Принятие участия в Бессмертном полку, а также в различных акциях посвященных ВОВ. |

| 14 | Используемые источники | 1) https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie1536898797 |

Проектная деятельность учащихся в современном начальном образовании: назначение, специфика, структура

Проектная деятельность – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата и ориентирован на интерес, творческую самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. (Г.К. Селевко).

1.Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта или внешнего заказчика.

Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.

2.Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование.

Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие.

3.Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание информационной среды класса или школы.

4.Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

5.Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор?

По комплексности (иначе говоря, по предметно-содержательной области) можно выделить два типа проектов.

1) Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или одной области знания, хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности.

2) Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.

Проекты могут различаться и по характеру контактов между участниками. Они могут быть:

- внутриклассными;

- внутришкольными;

- региональными;

- межрегиональными;

- международными.

Последние два типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются телекоммуникационными, поскольку требуют для координации деятельности участников взаимодействия в сети Интернет и, следовательно, ориентированы на использование средств современных компьютерных технологий.

Классификация проектов по продолжительности.

Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее.

Краткосрочные проекты требуют выделения 4 – 6 уроков.

Уроки используются для координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности и дома.

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели.

Их выполнение занимает примерно 30 – 40 часов и целиком проходит при участии руководителя.

Годичные проекты могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения проблемы и темы до презентации выполняются во внеурочное время.

Отличия проекта от исследования:

1) исследование не ставит целью изменение окружающего мира, сосредоточившись на его познании;

2) проектирование – это создание новых, прежде не существовавших объектов и явлений, или изменение известных объектов с целью получить у них новые свойства.

Отличительные умения

| Проект | Исследование |

| Умение целенаправленно продвигаться к заранее намеченной цели, уверенно преодолевать мешающие и тормозящие обстоятельства | Максимально вдумчиво проверять результаты наблюдений и экспериментов, не подтверждающих заранее выдвинутую гипотезу |

| Оценивать успешность выполнения проекта по максимальному соответствию реальной и планировавшейся деятельности | Оценивать успешность выполнения исследования по степени достоверности полученных результатов |

| Умение максимально широко использовать и рекламировать результат проекта. Осознавать ценность полностью завершенного проекта | Замечать, запоминать и следить за «второстепенными» наблюдениями, понимая, что это материал для будущих исследований |

Проектная деятельность в начальной школе не проводится, но проводится ее альтернатива – проектная задача. Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами проектная задача должни через систему или набор знаний (реперные точки) задать возможные «стратегии» своего решения.

Какие педагогические эффекты имеют проектные, задачи?

• Дают реальную возможность организовать взаимодействие (сотрудничество) детей, определяют место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе.

• Учат (без явного указания на это) проектировать через специально разработанные задания.

• Позволяют посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, зашумлены, а иногда и требуют переконструирования.

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы следующие способности:

• Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки).

• Ставить и удерживать цели.

• Планировать свою деятельность.

• Моделировать (представлять способ действия в виде схемы - модели, выделяя все существенное и главное).

• Проявлять инициативу при поиске способов решения задачи.

• Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других.

Общая структура проектной задачи связана напрямую с общим способом разрешения проблемных ситуаций и, как правило, включает в себя в качестве основных этапов этап анализа, моделирования и синтеза [6].

Итак, проектные задачи есть шаг к проектной деятельности в школе. Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного задания - они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индивидуальность, дают возможность опробования различных путей решения. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат видеть и слышать друг друга. Благодаря проектным задачам уже в начальной школе у детей появляется не только возможность овладения культурными способами действий, но и возможность опробовать их в квазиреальных (модельных) ситуациях.

2.2 Проектная задача №1Паспорт проектной задачи «Природа моей малой родины»

| Тип проектной задачи | Межпредметная (русский язык, математика, окружающий мир) проектная одновозрастная задача |

| Место проектной задачи в образовательном процессе | 3 класс |

| Дидактические цели проектной задачи

| 1. Комплексное использование освоенных математических, языковых и естественнонаучных умений в нестандартных условиях квазиреальной ситуации. 2. Проверка умений пользоваться таблицами для поиска необходимой информации, заполнять таблицу заданной информацией на основе ее самостоятельного поиска и преобразования. 3. Сотрудничество в микрогруппах: коллективно-распределительная деятельность при решении ряда практических задач |

| Предметные знания и умения и метапредметные действия, на которые опирается задача

| Предметные знают различные растения, произрастающие на территории малой родины. Знают их полезные свойства знают животных, обитающих на территории малой родины Метапредметные 1. Умение анализировать информацию с точки зрения заданного условия конкретного задания и выбирать существенную информацию из предложенного объема. 2. Умение обобщать полученную информацию (для выполнения итогового задания). 3. Умение работать с картой. 4. Умение договариваться для выполнения коллективно-распределительной работы при решении ряда задач. 5. Умение объективно оценивать себя, рефлексировать |

| Планируемые результаты

| Демонстрация навыков усвоения предметного материала. Умение применять предметные навыки в не- стандартных условиях. Умение создать конечный «продукт» — разработать брошюру |

| Проектный продукт | Брошюра «Природа моей родины» |

| Критерии оценивания

| - правильность выполнения предметных заданий. - продуктивность взаимодействия учащихся в микрогруппе при выполнении отдельных заданий и при «сборке» конечного продукта. - разработана брошюра. |

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ПРИРОДА МОЕЙ РОДИНЫ»

Разработала: Путинцева Елизавета

Класс: 3

Кол-во занятий: 2

Каждый день в наш город прилетают люди, которые ни разу у нас не были. Им было бы интересно узнать о природе нашего края: о животных и растениях. Для этого я предлагаю создать брошюру, которую мы поместим в аэропорту Красноярска. Но для начала нам самим надо больше узнать о природе нашего города.

Заполняй таблицу на протяжении выполнения всех заданий. Вноси в таблицу важную информацию, которая может понадобиться для создания брошюры.

| Задание, № |

|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

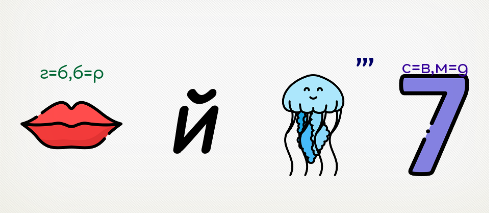

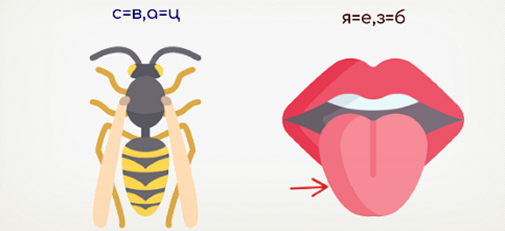

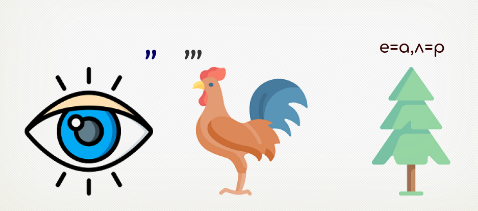

1. Разгадай ребусы и определи, какие животные обитают в Красноярском крае

2. Соотнеси описание животного, занесенного в Красную книгу с его названием. Интересно, что представленных ниже животных можно встретить в красноярском зоопарке флоры и фауны «Роев ручей».

| Название животного | Описание животного |

| 1. Марал | А) Хищное животное. Большинство взрослых самцов весят от 300 до 800 кг. Животное от сородичей отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него чёрная. Цвет шубы варьирует от белого до желтоватого; летом мех может желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света. Обитает на дрейфующих морских льдах, где охотится на свою основную добычу: кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и др. Животное занесено в Красную книгу. |

| 2. Рысь | Б) Парнокопытное животное, называемое сибирскими жителями также изюбрь. Взрослые самцы достигают роста 1,45–1,7 м. в холке и веса 400 кг. Ветвистые, расходящиеся на 5–7 отростков рога по сгибу равны 1,2–1,37 м. Живут в труднодоступных горных областях, крайне осторожны. Летний окрас животного темно-бурый, корень хвоста обрамлен более светлой шерстью. Зимой спина приобретает сероватый оттенок, нижняя часть тела остается темной. Животное занесено в Красную книгу . |

| 3. Красный волк | В) Хищное животное. Животное величиной с крупную собаку. Уши треугольные, заостренные, на концах растут кисточки. Лапы длинные, сильные. Голова небольшая округлая, по бокам растут "бакенбарды". Окрас серовато-рыжий с голубовато-серебристым или красноватым оттенком. Хорошо лазает по деревьям, но забирается на них только в поисках пищи и убежища. Может перепрыгивать высокие преграды. Зрение и слух хорошо развиты. Животное занесено в Красную книгу. |

| 4. Белый медведь | Г) Хищное животное. Отличается ярким окрасом от своих сородичей. Живет стаями 5-12 особей, где объединяются животные нескольких поколений, отношения неагрессивны. Животные ведут очень активный образ жизни. Охота этих животных происходит в дневное время. В поиске пищи они ориентируются на запах добычи, а чтобы лучше ее почувствовать, они иногда совершают подпрыгивание вверх до 3 метров. Охотятся только собравшись стаями по несколько десятков голов. Животное занесено в Красную книгу. |

| А | Б | В | Г |

|

|

|

|

|

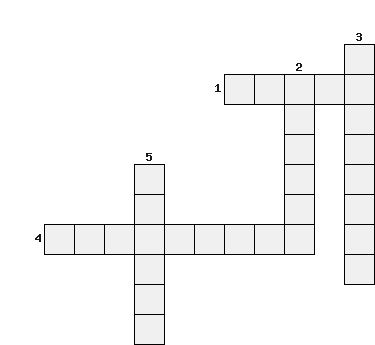

3. Разгадай кроссворд и определи, какие растения произрастают на территории Красноярского края

| № | Вопрос | Изображение |

| 1 | это многолетнее дикорастущее травянистое растение. В народной медицине цветы применяются как противовоспалительное средство, а также при отёках и ушибах. Данный вид растения включен во многие Красные книги регионов |

|

| 2 | дерево с собранными в кисти горьковатыми оранжево-красными плодами (ягодами). Плоды дерева помогают при упадке сил и после перенесённых операций и тяжелых болезней. |

|

| 3 | это всем хорошо известное садовое или дикорастущее растение с крупными, чаще всего розовыми цветами, все стволы которого усыпаны очень острыми шипами, с помощью которых растение защищается от животных и конечно людей. Исходя из большого количества шипов на растении, ему и дали название … Данное растение содержит в себе большое количество витамина С. |

|

| 4 | многолетнее травянистое растение, с белыми цветками, дающее душистые плоды розовато-красного цвета. Плоды употребляют в пищу и делают из него варенье. Растение оказывает жаропонижающее и противомикробное действие |

|

| 5 | травянистое растение с сильным запахом. Растение улучшает аппетит и пищеварение, обладает успокаивающим, ранозаживляющим действиями. Считается, что если это растение поджечь, то оно прогонит злые силы, защитит дом от злых духов. |

|

4. Определи, сколько видов растений и животных занесено в Красную книгу Красноярского края

|

| Пример | Ответ |

| Животные | 91 вид птиц + 27 млекопитающих + 7 рыб + 2 земноводных + 2 пресмыкающихся + 23 насекомых |

|

| Растения | 299 видов цветковых растений + 2 вида + 24 папоротника + 5 видов + 33 вида мха + 18 видов + 53 вида |

|

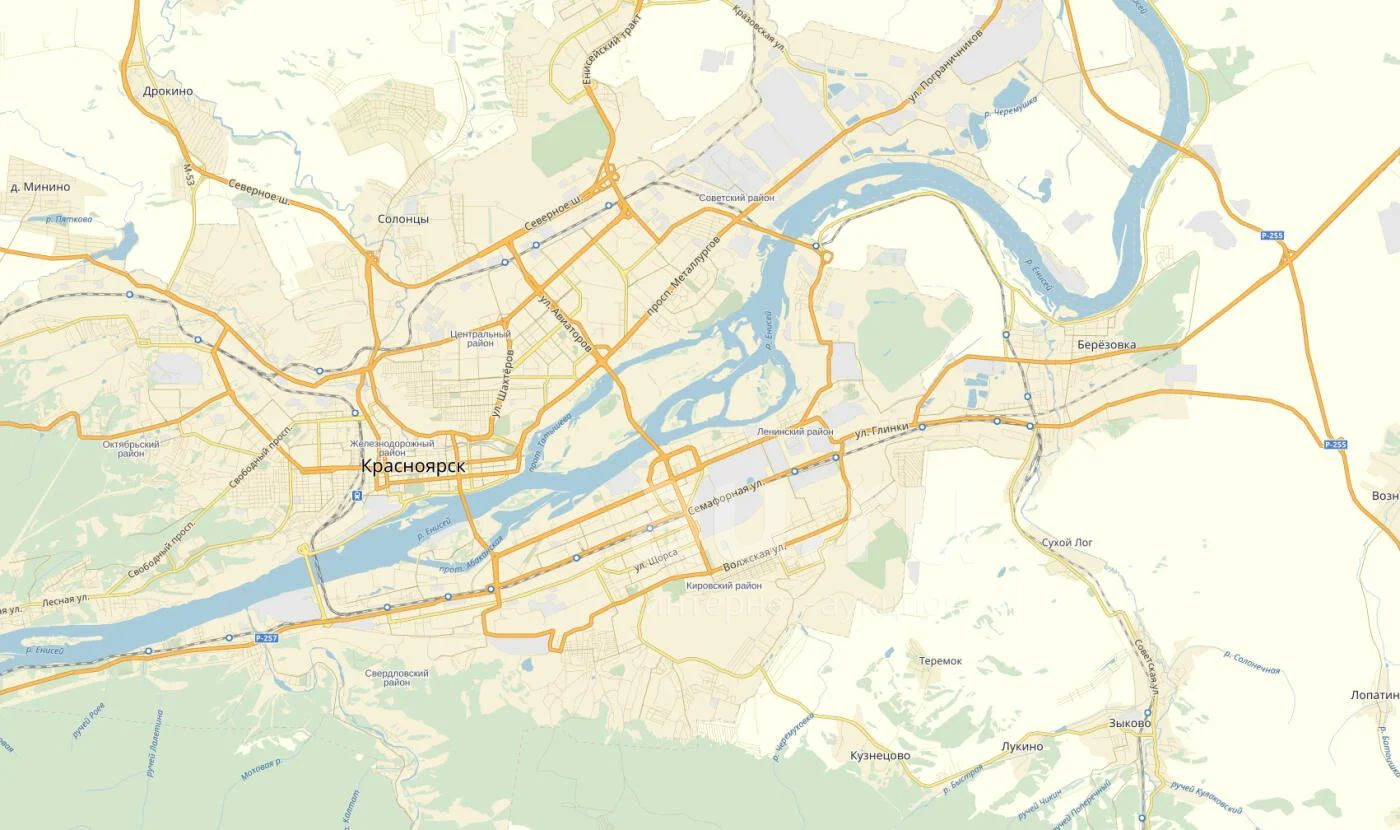

5. Рассмотри карту и обведи на ней места, которые было бы интересно посетить туристам, интересующимся природой Красноярска

Торгашинский хребет

ТЮЗ

Самолёт МИГ-21Ф

Остров Татышев

Театральная площадь

Ж/д мост

Гремячая грива

«Роев ручей»

Кинотеатр «Мечта»

Starmax кинотеатр

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

6. Создай брошюру «Природа моей родины» для туристов, посещающих наш край, которые интересуются природой

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе).

Поставь галочку на оценочной шкале:

1. Оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача «Природа моей родины».

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

3. Оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе при решении заданий).

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.)

Да Нет

Почему? ______________________________________________________

Проектная задача №2

Паспорт проектной задачи «Доктор Айболит»

| Тип проектной задачи | Межпредметная (русский язык, математика, окружающий мир) проектная одновозрастная задача |

| Место проектной задачи в образовательном процессе | Проводится в конце учебного года в 4 классе, рекомендуемое время проведения — 1 урок.

|

| Дидактические цели проектной задачи

| 1. Комплексное использование освоенных математических, языковых и естественнонаучных умений в нестандартных условиях квазиреальной ситуации. 2. Проверка умений пользоваться текстам, схемами и таблицами для поиска необходимой информации, заполнять таблицу заданной информацией на основе ее самостоятельного поиска и преобразования. 3. Сотрудничество в микрогруппах: коллективно-распределительная деятельность при решении ряда практических задач. |

| Предметные знания и умения и метапредметные действия, на которые опирается задача

| Предметные 1. Умение восстанавливать последовательность букв в словах. 2. Умение работать с картой. 3. Умение решать задачи. Метапредметные 1. Умение анализировать информацию с точки зрения заданного условия конкретного задания и выбирать существенную информацию из предложенного объема. 2. Умение критически подходить к представленной информации. 3. Умение обобщать полученную информацию (для выполнения итогового задания). 5. Умение читать, дополнять и самостоятельно таблицы для решения поставленных задач. 6. Умение читать таблицы. 7. Умение договариваться для выполнения коллективно-распределительной работы при решении ряда задач. 8. Умение выбирать оптимальный вариант решения задачи. 9. Умение объективно оценивать себя, рефлексировать. |

| Планируемые результаты

| 1. Демонстрация навыков усвоения предметного материала. 2. Умение применять предметные навыки в нестандартных условиях. |

| Проектный продукт | Лист оценивания для рефлексии |

| Критерии оценивания

| - правильность выполнения предметных заданий. - продуктивность взаимодействия обучающихся в микрогруппе при выполнении отдельных заданий. |

ПРОЕКТНАЯ ЗАДАЧА «ДОКТОР АЙБОЛИТ»

Разработала: Серова Екатерина

Класс: 4

Дорогие ребята!

Вам предстоит продемонстрировать, прежде всего, умение работать вместе при решении общей задачи. Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно распределить работу между собой. Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете ее решать.

Желаем вам успеха!

Доктор Айболит в июле отдыхал в городе Мара, на острове Мадагаскар, у своего друга – писателя Корнея Чуковского. Неожиданно Айболит получил телеграмму на африканском языке.

Задание 1. Прочитайте. Помогите Айболиту перевести и запишите телеграмму на русском языке.

ТЕЛЕГРАММА

Тордок Литайбо! Симпро ятеб ипрехаьт к мна: бозалел бетикгемо, ирт карёнтиг, авд кажифёнра и ирт кастрасёну. У хни наанги и хитброн.

Ым вёмжи в непусты КАЛАХАРИ, у рыго ФЕРНАНДО-ПО, у кире ЛИМПОПО.

Айболит ничего не понял, но его друг писатель Корней Чуковский в детстве бывал в Африке и запомнил несколько африканских слов и их перевод:

Кармагасда – Мадагаскар;

анписаьт – написать;

анписиал – написали;

шемпи – пишем;

ьмесов – восемь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2

Друзья решили вместе, как можно скорее, отправиться в путешествие. Они нашли на карте Африки место, описанное в телеграмме.

Ребята, а теперь найдите точки, которыми обозначены эти места на карте.

Определите расстояние. Учитывайте, что 1 см на карте равен в действительности расстоянию в 20 км.

Решение:______________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3

Для того, чтобы отправиться на помощь животным Доктору Айболиту нужно взять с собой универсальное лекарство от всех болезней – гоголь-моголь.

( Гоголь-мо́голь — десерт, основные компоненты которого — взбитый яичный желток с сахаром.)

В «Ветеринарном справочнике» приведены следующие рекомендации по лечению гоголем-моголем:

| Лечение гоголем-моголем Количество лекарства для 1 животного должно быть равно половине массы животного. |

1) Вычисли количество гоголя-моголя, необходимое одному тигрёнку, одному страусёнку. Запишите результат в таблицу.

| животные | Масса тела | Количество лекарства для 1 животного |

| Жирафёнок | 120(кг)

| 60 литров |

| Страусёнок | 60(кг)

|

|

| Тигрёнок | 100(кг)

|

|

| Бегемотик | 200(кг)

| 100 литров |

2) Прочитай еще раз телеграмму. Вычисли количество гоголя-моголя, необходимое всем:

| животные | решение: |

| бегемотикам |

|

| жирафятам |

|

| тигрятам |

|

| страусятам |

|

3) Вычисли общее количество гоголя-моголя для всех животных.

Решение:________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4

Доктор Айболит и писатель выдают лекарство для животных 3 раза в день, начиная с 8 часов утра. Надо принимать через каждые 6 часов. Запишите, в котором часу будет второй и третий приём лекарства.

| № Приема | Время |

| 1 прием | 8часов |

| 2 прием |

|

| 3 прием |

|

Задание 5

Самому больному страусёнку Айболит решил дать весь полагающийся гоголь-моголь за один прием. Как можно отмерить нужное количество гоголя-моголя, если есть 3 пустых бочонка, в одном из которых помещается 10 литров гоголя-моголя, в другом – 15 литров, а в третьем – 5 литров? Использовать можно только 2 бочонка (многоразово).

Ваши действия:

Найдите в таблице количество лекарства, необходимого для 1 страусёнка.

Как можно при помощи бочонков набрать нужное количество лекарства? Разными вариантами.

Решение 1: ___________________________________________

Решение 2: ___________________________________________

Решение 3: ___________________________________________

Решение 4: ___________________________________________

Решение 5: ___________________________________________

Рефлексия

| Что я знал | Что я узнал | Что мне понравилось / было интересно. |

|

|

|

|

Критерии оценивания:

Задание 1. Верно переведен текст и записан – 3 балла.

Задание 2.

1. нашли точки- 1 балл

2. определили расстояние – 2 балла

Максимум: 3 балла.

Задание 3.

1. За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум 2 балла.

2. За каждый верный ответ дееться 0,5 баллов. Максимум 2 балла. 2 балла.

3. За верное решение - 2 балла.

Максимум: 6 баллов.

Задание 4.

За каждый верный ответ 1 балл

Максимум: 2 балла.

Задание 5.

1. Верно определено количество лекарства, необходимого для 1 страусёнка – 2 балла.

2. Представлено не менее 2-х решении

За каждое предложенное решение 1 балл

(5 баллов)

Максимум: 7 баллов.

19-21 баллов – «отлично»

18-14 баллов – «хорошо»

13-9 баллов – «удовлетворительно»

8 баллов и меньше – «неудовлетворительно»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследовательская и проектная деятельность играют важную роль в образовании. Они позволяют обучающимся не только изучать новые темы, но и применять полученные знания на практике для создания чего-то нового, полезного.

Исследовательская деятельность учащихся – образовательная технология, использующая в качестве главного средства достижения образовательных задач учебное исследование. Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде.

Проектная деятельность – это способ организации самостоятельной деятельности учащихся по достижению определенного результата и ориентирован на интерес, творческую самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы.

Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла, а целью исследовательской деятельности является уяснения сущности явления, истины, открытие новых закономерностей и т.п. Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. То есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать исследование, а, в случае проведения исследования – одним их средств может быть проектирование. Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, что гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет гипотезы.

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично значимой или социально-значимой проблемы, исследование же не предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта. Исследование – по сути, процесс поиска неизвестного, новых знаний. Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что в условиях обучения исследовательской и проектной деятельности необходимо их чёткое разделение, предъявление разных требований к их организации и определение разных критериев оценки результативности. Именно умение осознанно различать эти виды деятельности и применять знание этих различий на практике является ведущей профессиональной компетенцией учителя и метапредметной компетенцией учащегося.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. С изменениями и дополнениями от: 18 июля 2022 г.

Информация образование дидактика история методы и технологии обучения. Словарь ключевых понятий и определений. 2017. Ширшов Е.В.

Как избежать типичных ошибок при организации исследовательской деятельности школьников. 2015 г. И. Ю. Островская

Методические рекомендации по организации и содержанию учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся начальных классов. 2019 г. Прохорова О. Г.

Организация исследовательской деятельности учащихся в начальной школе [Электронный ресурс]. - https://vk.com/doc173590019_669590895?hash=xPjqFPXPuL9wh4r3OPBkezvRMxVSrrJpk68z5jzoURX&dl=VCC5Satx8uz4JHDhouzTqFcFGsZO4SrNQNYkV1bQCoz

Проектная деятельность в начальной школе по ФГОС НОО. Сергеев И. С.

Развитие исследовательской деятельности учащихся [Электронный ресурс]. -https://vk.com/doc173590019_669590897?hash=DOeQGMQ2Jz8SgQHpses8Qiyql71YUCbzA9D72x3i1gw&dl=3HVvoOY9nu05zwA3pPXQV5ZRHms4bx0RHsZsUxXwZhc