СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания для выполнения практических работ по МДК.01.11. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Методические указания предназначены для выполнения практических работ студентами III-IV курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах по МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть), содержат задания согласно рабочей программы, разработанной по ФГОС СПО

Просмотр содержимого документа

«Методические указания для выполнения практических работ по МДК.01.11. ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Красночикойский филиал

ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

ПМ.01. ПРЕПОДАВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МДК.01.11.

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

(ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Методические указания

для выполнения практических работ

студентами III-IV курса

специальности 44.02.02

Преподавание в начальных классах

2019

| Утверждаю Зав. по УВР ________________Зыкова Т.Г. «___»__________2019 г. | Разработано и одобрено: на заседании МЦК профессионального цикла гуманитарного профиля «___»__________2019 г. Протокол №__________ Председатель МЦК ________Линейцева Е.Г.

|

| |

|

Автор: Линейцева Е.Г, преподаватель, Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

Методические указания предназначены для выполнения практических работ студентами III-IV курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах по МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть), содержат задания согласно рабочей программы, разработанной по ФГОС СПО

Введение

Предметом изучения дисциплины МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть) является овладение профессиональными знаниями.

Изучение данной дисциплины предусматривает широкую интеграцию и осмысление связей основ педагогического мастерства с философией, эстетикой и этикой, психологией и педагогикой, историей и другими науками.

Целью преподавания дисциплины является воспитание гармоничного человека, формирование его педагогической культуры; творческое отношения к действительности; развитие способностей к самостоятельному восприятию; знание сущности педагогического мастерства и осмысление его значения для воспитания и обучения всесторонне развитой и конкурентоспособной личности будущего профессионала.

Задачи изучения дисциплины: повышение уровня педагогической культуры студентов; знание структурных элементов педагогического мастерства и их содержание; накопление знаний по технологии организации педагогического взаимодействия; овладение способами стимулирования активной познавательной и развивающейся деятельности обучающихся в процессе учебного знания, внеучебной деятельности; совершенствование профессионального мастерства педагога; организация учебно-воспитательной деятельности студентов; формирование личностной педагогической культуры.

Изучение МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть) предназначено для более полного и глубокого осмысления и анализа предметов психолого - педагогического блока, являющихся неотъемлемой частью учебных дисциплин педагогики профессионального образования.

МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть) - сложная отрасль педагогического знания, исследующая чрезвычайно многогранные явления и процессы, охватывающие своим вниманием большой объем совершенно специфических понятий и терминов, связанные в силу своего предмета со многими областями психолого-педагогических и социально-философских дисциплин. Вот почему материал данной дисциплины не поддается быстрому освоению, а содержание трудно запоминается с первого раза.

Для изучения данной дисциплины необходима определенная система, облегчающая процесс овладения обширным материалом, важнейшей характеристикой, которой является ее внутренняя упорядоченность.

На помощь приходят схемы и таблицы, точно классифицируя, они выявляют зависимость, обобщают и представляют в наиболее приемлемом для восприятия и запоминания виде изучаемый материал.

Схема - наглядное изображение систематизированных представлений, дающая возможность более продуктивно и на длительный срок запечатлеть в сознании усвоенные знания и информацию.

Включенные в учебное пособие они позволяют достичь как ситуативного, так и долгосрочного эффекта в осмыслении педагогического мастерства. Каждая из схем несет определенную нагрузку, относится к тем базовым внутренним элементам каркаса педагогических знаний, которые могут затем наращиваться и расширятся, но уже всегда останутся в сознании в обобщенном и систематизированном виде.

В результате изучения дисциплины студент имеет представление: об организации и проведении процесса профессионального обучения и воспитания на основе комплексного и эффективного использования всех элементов педагогического мастерства; об осуществлении психолого-педагогического анализа и умении оценить эффективность целостного педагогического процесса и отдельных его элементов; о привольности выбора темы, определении объекта и предмета исследования и оформлении результатов.

Готовность к профессиональной деятельности предполагает владение умениями и навыками педагогической работы. Часть профессиональных умений - аналитические, проектировочные, конструктивные - формируются непосредственно на занятиях.

Методические рекомендации для выполнения практических работ по МДК МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть), является частью профессионального модуля ПМ 1. Преподавание по программам начального общего образования и созданы в помощь для выполнения практических работ.

Методические рекомендации включают перечень практических работ, методические рекомендации по выполнению практических работ и практические задания.

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны внимательно изучить список рекомендованной литературы.

Выполнение практических работ обязательно. Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу.

В процессе выполнения практических работ предусмотрена работа, включающая изучение научно-педагогической литературы, Интернет-ресурсов по содержанию учебного материала; подготовку презентаций по темам практических занятий; подготовку к практическим занятиям с использованием рекомендаций преподавателя.

1.Перечень практических работ

по МДК.01.11. Основы педагогического мастерства учителя начальных классов (вариативная часть)

Тема 1.12.Педагогическое мастерство и его значение – 6 часов.

Практическая работа № 1.Беседа «Мой идеал учителя» - 2 часа.

Практическая работа № 2. Микровыступления «Я и профессия» - 2 часа.

Практическая работа № 3. Разработать модель личностно-деловых качеств учителя -2 часа.

Тема 1.13.Педагогическая техника, как элемент педагогического мастерства – 4 часа.

Практическая работа № 4. Элементы актёрского и режиссёрского мастерства в педагогической деятельности - 2 часа.

Практическая работа № 5.Основы мимической и пантомимической выразительности педагога - 2 часа.

Тема 1.14.Профессиональная компетентность педагога - 2 часа.

Практическая работа № 6.Искусство устного и публичного выступления -2 часа.

Тема 1.15.Речевая культура преподавателя

Практическая работа № 7.Речевая культура преподавателя - 2 часа.

Тема 1.16.Мастерство педагогического общения - 2 часа.

Практическая работа № 8. Мастерство педагогического общения - 2 часа.

Тема 1.17.Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования профессионального мастерства - 2 часа.

Практическая работа № 9. Мастерство педагога в управлении собой. Основы техники саморегуляции - 2 часа.

Тема 1.18.Педагогическая этика - 4 часа.

Практическая работа №10. Культура внешнего вида преподавателя - 2 часа.

Практическая работа №11. Педагогическое разрешение конфликтов - 2 часа.

Тема 1.19. Артистизм – компонент творческой индивидуальности педагога - 2 часа.

Практическая работа №12. Психолого - педагогические признаки театрального и педагогического действия - 2 часа.

Тема 1.20.Предупреждение и разрешение конфликтов – 4 часа.

Практическая работа №13. Разыгрывание педагогических ситуаций и их анализ - 2 часа.

Практическая работа №14. Микропреподавание. Формирование умений убеждать - 2 часа.

Тема 1.21.Стимулирование активной познавательной и развивающей деятельности в процессе игры, учебного занятия, вне учебной деятельности -2 часа.

Практическая работа №15. Заседание клуба педагогических дискуссий (КПД) на тему «Опыт учителей - новаторов (фрагменты уроков по методике учителей новаторов).

2.Методические указания по выполнению практических работ

Практические работы выполняются обучающимися самостоятельно по общим заданиям. Преподаватель объясняет цели и задачи работы, консультирует и контролирует обучающихся в ходе выполнения ими работы, оценивает качество выполнения задания по окончанию занятия.

Для качественного выполнения практических работ обучающийся должен владеть пройденным на лекциях теоретическим материалом, уметь работать с учебной, справочной, табличной и методической литературой.

Для выполнения практических заданий необходимо иметь при себе конспекты лекций и учебно-методическую литературу, рекомендованную преподавателем, рабочую тетрадь, ручку, карандаш, линейку.

При оформлении работы, необходимо указывать тему и цель работы, а также номер выполняемого пункта в соответствии с заданием.

Задания оформляются аккуратно, разборчивым почерком в рабочей тетради, которую по окончании работы проверяет преподаватель.

Преподаватель оценивает качество и правильность выполнения заданий.

В качестве защиты выполненной работы обучающийся устно отвечает на контрольные вопросы к данной теме, задаваемые преподавателем, а также объясняет, как была выполнена практическая работа

3. Задания для практических работ

Тема 1.12.Педагогическое мастерство и его значение – 6 часов.

Практическая работа № 1.Беседа «Мой идеал учителя» - 2 часа.

Цель занятия: формировать умение анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления

Задание: изучив литературу составить опросник по основным направлениям деятельнсти учителя начальных классов

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

1.Значение педагогического мастерства.

2.Главные средства воспитания.

3.Мастерство педагога.

4.Общительность включает в себя...

5.Профессионально-педагогическая способность — это...

Практическая работа № 2. Микровыступления «Я и профессия» - 2 часа.

Цель занятия: ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования

Задание: написать эссе, раскрыв значимость получаемой специальности.

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

1.На основании профессионального знания педагога формируется...

2.Ценностные ориентации педагогической направленности.

3.Важные свойства профессиональной деятельности.

4.Направленность личности педагога.

Практическая работа № 3. Разработать модель личностно-деловых качеств учителя -2 часа.

Цель занятия: анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления

Задание: разработать модель личностно – деловых качеств, дать пояснения по каждому качеству.

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

1.Структура педагогического мастерства.

Тема 1.13.Педагогическая техника, как элемент педагогического мастерства – 4 часа.

Практическая работа № 4. Элементы актёрского и режиссёрского мастерства в педагогической деятельности - 2 часа.

Цель занятия: формировать представления о педагогическом мастерстве педагога; знакомство с элементами театральной педагогики; овладение искусством «сверхзадачи» К.С. Станиславского, средствами актерской выразительности, техникой выступления; овладение приемами воздействия на аудиторию; умение привлечь и удержать внимание учеников в области невербальной коммуникации.

Задание:

Ситуация 1. Идет урок. Дети устали. Надо переключить их от серьезной работы к игре; провести мотивацию; четкий, короткий, инструктаж (рассадить, построить и т. д.); выход из игры; короткий анализ; настрой на серьезную работу.

Ситуация 2. Все второклассники с увлечением играют, кроме одного. Найти средство включения его в игру (игра подвижная или познавательная, на выбор).

Упражнение 1. Предложить провести соревнование, кто за минуту больше: напишет аккуратно какую-нибудь букву; напишет подряд числа, начиная с единицы; свяжет обрывки нитки, каждая длиной в 10 см (сравнить потом, у кого нитка длиннее).

Ваша задача:

• определить, какому возрасту это будет интересно;

• провести установку, разъяснить задание;

• объявить результаты соревнования с комментариями;

• короткая мотивация — цена минуты.

Упражнение 2. Студенты имитируют игру (подвижную, познавательную).

Делают это с разной степенью интереса и увлеченности: Испытуемый в течение минуты наблюдает за играющими, затем отвечает на вопросы:

1) Сколько играло в подвижную игру, а сколько — в неподвижную?

2) Назвать студентов, которые играли с увлечением; со скукой; нервничая.

3) Кто был лидером?

Ответы аргументировать.

Упражнение 3. Игра «По порядку номеров». Две команды по 10 человек выстраиваются шеренгами лицом к зрителю. У ведущего два комплекта карточек разного цвета с числами от одного до десяти. Перед началом игры ведущий перемешивает карточки каждого комплекта и по одной прикалывает на спины играющих. Ни один из играющих не знает, какое число написано на его карточке. Узнать это каждый может лишь у своего соседа. По сигналу игроки команд должны построиться так, чтобы числа на их карточках были расположены по порядку. Команда, выполнившая задание быстрее и без ошибок, выигрывает. Организуйте эту игру со студентами. Учитывается: настрой на игру, выбор места и времени, мотивация; короткий инструктаж; поведение воспитателя во время игры; оценка результатов игры; самоанализ.

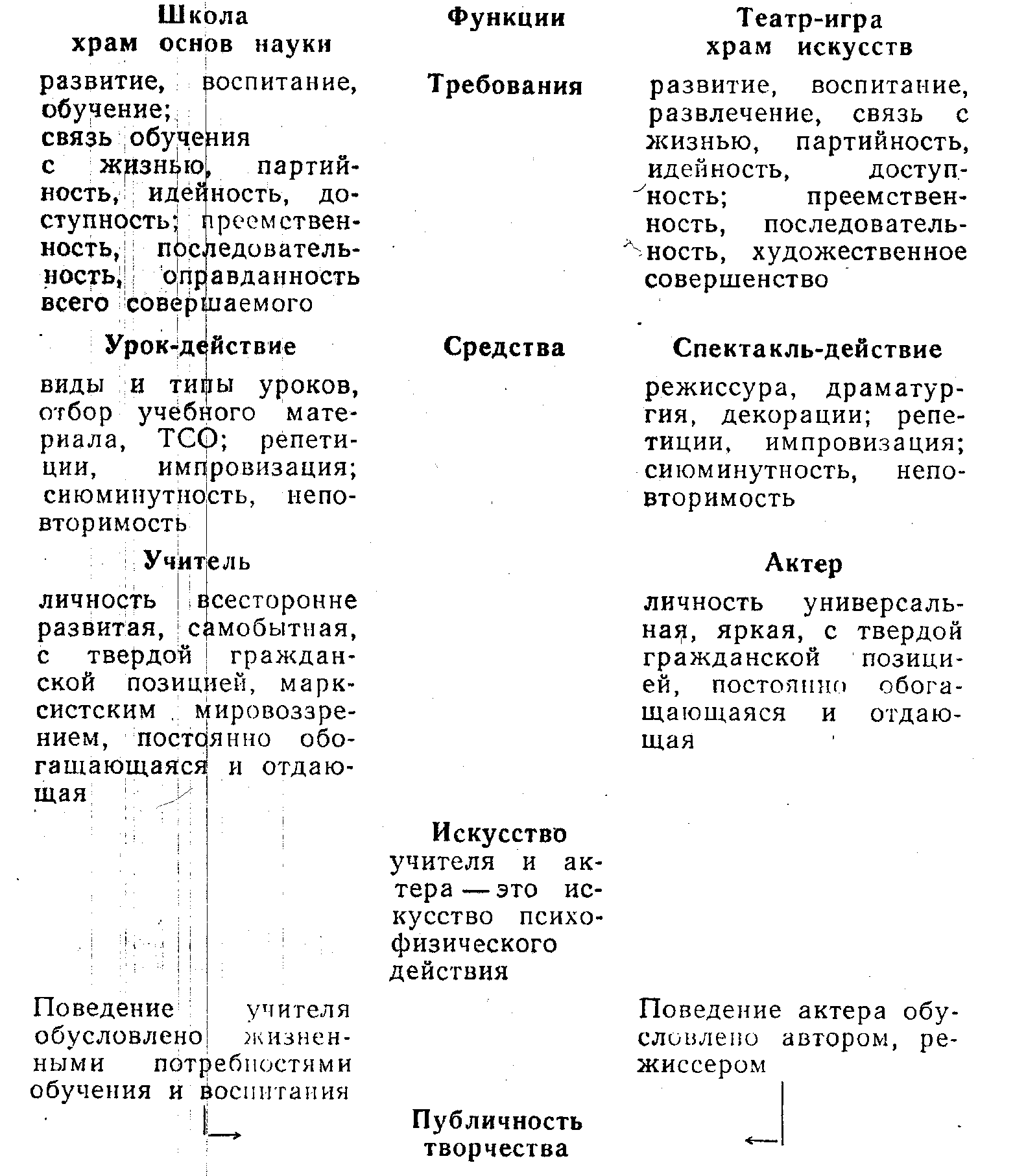

Задание 1. Прокомментируйте таблицу, раскрыв общее и отличительное в театральном и педагогическом действии.

Общие психолого-педагогические признаки театрального и педагогического действия: сверхзадача – воспитание личности

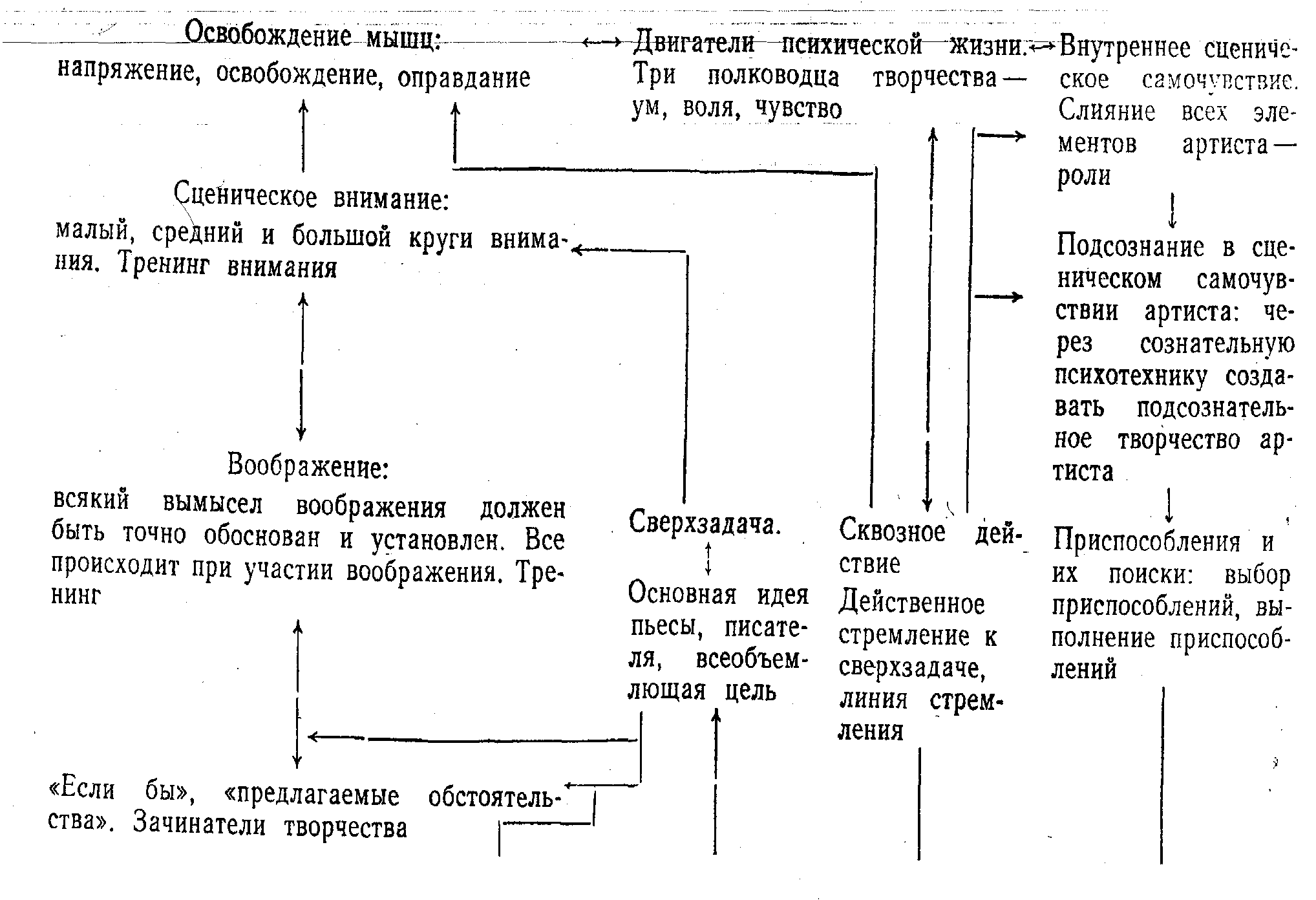

На основании изученной литературы раскройте основные элементы системы К.С. Станиславского. Покажите ее возможности для совершенствования профессионального становления учителя.

Система К.С. Станиславского как наука о сценическом творчестве

Тест «Есть ли у вас артистические наклонности?»

Тест «Есть ли у вас артистические наклонности?»

Тест составлен Е. Владимировой

1. Есть ли разница между словами «стон» и «нюанс»?

2. Можете ли вы жить в неуютной, скучной квартире и не замечать этого?

3. Вы любите рисовать?

4. Одеваетесь ли вы, опираясь не на моду, а на собственный вкус?

_________________________________________________________

5. Говорят ли вам что-нибудь следующие имена: Мане, Ван Дейк, Хосе Рибе-ра, Фальконе?

6. У вас очень плохой почерк?

7. Стараетесь ли вы одеваться в одной цветовой гамме?

8. Любите посещать музеи?

9. Остановитесь ли по пути, чтобы полюбоваться закатом?

10. Любите чертить геометрические фигуры?

11. Любите ли Вы фантазировать?

12. Вы склонны долго бродить по улицам?

13. Любите одиночество?

14. Вам кажется неуместным, когда кто-то начинает декламировать стихи?

15. Слушаете ли вы музыку только ради развлечения?

16. Надолго запоминаете красивые пейзажи?

17. Вам кажутся очень красивыми морские камни?

18. Любите новые встречи и знакомства?

19. Нравится вам читать стихи вслух?

20. Не было ли у вас желания разрисовать стены своей комнаты?

21. Часто ли меняете прическу?

22. Переставляете мебель у себя дома?

23. Вы пробовали когда-нибудь сочинять песенки?

24. Пишете стихи?

Вы можете засчитать себе одно очко за каждый ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и за ответ «нет» на вопросы 2, 6, 10, 14, 15, 18.

Если у вас больше 16 очков, то можно сказать совершенно определенно: у вас есть чувство красоты, свойственное натуре артистической.

Вы набрали 8-16 очков. Что ж, вы иногда витаете в облаках, но, хотя красота вам и небезразлична, вы скорее рационалист. Короче говоря, вы всегда сочетаете приятное с полезным. Меньше 4 очков. Такого человека, как вы, вряд ли остановит красота восхода или заката. Задумайтесь!

Анкета изучения особенностей восприятия педагогического артистизма

1. Дайте, пожалуйста, определение такого качества, как педагогический артистизм.

2. В каком соотношении находятся такие понятия, как артистизм и актерско-режиссерские умения?

3. Артистизм дан человеку от природы или его можно приобрести в течение жизни?

4. Должен ли быть артистичным педагог или для него вполне достаточно знать свой предмет, его методику и любить детей? Если должен, то почему?

5. Назовите возможные «плюсы и минусы» артистизма педагога.

6. Надо ли в вузах учить студентов — будущих педагогов — артистизму? Если нет, то почему; если да, то какими методами?

7. Можете вы назвать себя артистичным человеком?

Опросник для оценки степени артистичности педагога

1. Как часто вы испытываете творческое самочувствие (состояние душевного подъема, вдохновения, полной мобилизации сил)?

2. Много ли вам надо времени, чтобы «собраться» перед ответственным мероприятием (открытым уроком, педсоветом, родительским собранием)?

3. Часто ли вы испытываете чувство смущения, неловкости, выступая перед большой аудиторией?

4. Нравится ли вам быть в центре внимания?

5. Легко ли вам удается привести людей к своей точке зрения?

6. Любите ли вы рисовать, танцевать, играете ли на музыкальном инструменте?

7. Когда вы слушаете музыку, представляете ли ее цвет, какие-то образы?

8. Часто ли вы делитесь своими чувствами с окружающими?

9. Можете ли вы представить себя актером?

10. Часто ли вы видите себя со стороны?

11. Говорили ли вам, что от вас можно зарядиться энергией?

12. Способны ли вы скрыть свое плохое настроение?

Если на большинство предложенных вопросов вы ответили положительно, это говорит о том, что начало развитию педагогического артистизма уже положено.

2. Психологический анализ урока с учетом артистичности педагога (оценка по пятибалльной системе):

а) стиль урока (какие приемы использует учитель; стиль общения педагога с классом и степень управляемости педагогической ситуацией общения). Соотношение побуждения учащихся к деятельности и принуждения;

б) особенности самоорганизации учителя, его психологическая подготовленность к уроку. Осознание собственной творческой индивидуальности, особенностей своей психофизической природы. Рабочее самочувствие, настроение учителя в начале урока и в процессе его ведения. Педагогическая целесообразность эмоциональных переживаний учителя на уроке. Заинтересован, активен, все время находится в общении, держит класс «в тонусе» - безразличен, пассивен;

в) психологический климат в классе. Умение учителя управлять своим психическим состоянием и создать необходимый эмоциональный настрой. Доброжелателен, держится ободряюще, вежлив и приветлив с учащимися, индивидуализирует общение с различными учениками - недоброжелателен, общается только «сверху вниз», со всеми одинаково, не дифференцируя своего общения;

г) не боится открыто выражать свои чувства, показывать свои особенности - думает только о престиже, носит «маску», старается держаться за свою социальную роль;

д) динамичен и гибок в общении, легко разрешает возникающие проблемы, «тушит» возможные конфликты, может поставить себя на место учащегося, создает у говорящего ученика чувство, что его понимают - не видит проблем и не умеет заметить намечающегося конфликта, невнимателен к говорящему, создает у него ощущение, что его не понимают;

е) наблюдение за действиями учителя на уроке (как педагог учитывает особенности восприятия материала учащимися; сравнение плана урока и процесса его реализации в практике - найти отклонения, объяснить их причины, уловить, какие действия были запланированы, а какие являются результатом импровизации; способность к оперативной педагогической импровизации в деятельности и общении).

Тест «Насколько вы обаятельны?»

Есть ли у вас обаяние? Способны ли вы воздействовать на окружающих и завоевывать их расположение? Ответьте на вопросы «да» или «нет».

1. Можете ли вы увлечь своей идеей человека, разговаривая с ним по телефону?

2. Вы неожиданно добились успеха у того, кто вам не особенно симпатичен. Изменится ли с этого момента ваше мнение о нем, станет ли он вам более приятен?

3. Когда вы пишете, строчки ползут вверх?

4. Можете ли вы с улыбкой уйти от необходимости отвечать на неприятные вопросы? Способны ли вы, не вступая в спор, оставаться при своем мнении?

5. Прислушиваетесь ли вы в спорах к мнению, с которым не согласны?

6. Были ли вы в детстве всеобщим любимцем взрослых? Смотрели ли на вас с восхищением?

7. Часто ли вам говорят комплименты, причем бескорыстно, от чистого сердца?

8. Давно ли вы смотрелись в зеркало?

За ответ «да» - 1 очко, за ответ «нет» - 0.

8-7 - слишком суетливый и самоуверенный, самовлюбленный.

6-5 - обаятельный, приятный в общении, с чувством собственного достоинства, без излишней суетливости.

4-3 - нерешительный, неуверенный в себе, неубедительный.

2-1 - нет обаяния, чувства собственного достоинства, самолюбия.

2. Вывод:

Практическая работа № 5.Основы мимической и пантомимической выразительности педагога - 2 часа.

Цель занятия: помочь осознать особенности своего невербального поведения; понимание экспрессии психических состояний личности; развитие умений педагогически целесообразно, выражать свое отношение с помощью невербальных средств общения

Задание: упражнения на развитие основ мимической и пантомимической выразительности. В начале, в виде разминки даются небольшие задания, применяемые в социально-психологическом тренинге как психогимнастика. Для стимулирования невербальной активности могут быть предложены любые ситуации.

Упражнение 1. Войди в круг. Все стоят в кругу. Один вне его. С помощью невербальных средств надо попытаться войти в него. Упражнение выполняется быстро, возможность испробовать предлагается всем.

Упражнение 2. Подари подарок. Все сидят в круге. По очереди предлагается сделать подарок кому-нибудь из членов группы (или всем). Выполняется невербально.

Упражнение 3. Чувство, с которым я пришел на занятие. Предлагается по желанию высказать с помощью мимики и жестов те чувства, с которыми шел на занятие. Задание можно представить и как чувства, с которыми находишься на занятии.

В анализе упражнений не следует давать оценку выполнения, обращая внимание на возможность различных вариантов, характеризующие определенный стиль поведения личности.

В анализе оправдан вопрос: как воспринимается человек, выполняющий данное упражнение? Соотношение восприятия группы и удовлетворенности исполнителя может служить основой для его размышлений и коррекций поведения в целом.

Упражнение 4. Общая мимическая реакция.

Упражнение проводится одновременно для всех. Выполняют его, сидя, как обычно в аудитории, не видя реакции другого, что раскрепощает и снимает робость.

Выполняются задания совместно по предъявлению ситуации преподавателем:

А. Начался урок. Вы за столом. Открывается дверь.

Смотрите на вошедшего:

требовательно: «Быстрее садись»; удивленно: «Не ожидал»;

с досадой: «Отвлекаешь»;

спрашивая: «Что-нибудь случилось?»;

укоризненно: «Мешаешь работать»;

радостно: «Наконец-то!» и т. д.

В. Вы вызываете ученика. Он заявляет: «Я не выполнил задание».

Ваша реакция:

сочувствую: «Понимаю, как тебе неприятно»;

осуждаю: «Это недопустимо!»;

жду: «Что будет дальше, чем объяснить?»;

готов заступиться: «Да, тебе помешало отсутствие по болезни»;

удивлен: «Не ожидал такого от тебя»;

удивлен: «Это уже в который раз!»;

безразлично: «Меня это не трогает».

При анализе выполнения этих заданий следует предложить описать содержание тех ситуаций, которые бы оправдали все действия. Все ситуации можно проиграть с позиций учителя и ученика, сопоставив содержание, наполнение ситуаций, какие последствия вызывают данные реакции у партнера, т.е. работать над целесообразностью мимики для определенных ситуаций.

Упражнение 5. Выражение индивидуальной реакции. В отличие от предыдущего, это упражнение выполняется перед аудиторией. Ситуации упрощены. Требуют творчества. Студенты по очереди принимают роль учителя. После выполнения упражнения всей группой выбирается наиболее целесообразный вариант и демонстрируется перед аудиторией. Мы предлагаем примеры ситуаций, предложенных Н.Е. Шурковой, возможны и другие ситуации школьной тематики.

Вы пишете на доске. Ученики должны писать вместе с вами в тетрадях одновременно. «Вдруг» раздается какой-то «шум», оборачиваетесь,

выражая:

• удивление: «Что случилось?»;

• осуждение: «Кто еще не начал работать?»;

• требование: «Да перестаньте же, пора успокоиться»;

• выжидание: «Я жду, тишины»;

• гнев: «Тихо! Нельзя шуметь, когда все работают»;

• страдание: «Как можно шуметь, когда здесь у нас важное дело?!»

Контрольная работа. Вы за столом; Видите, как ученик пытается воспользоваться шпаргалкой. Ваши взгляды встречаются.

Ваш взгляд:

• с укоризной;

• с настойчивым запретом;

• с лукавым сочувствием;

• с безмерным удивлением;

• с ожиданием дальнейших действий;

• с гневом и т.д.

Ученик у доски. Выполнил задание.

Ваша реакция:

• спокойная: «Все правильно»;

• радостная: «Молодец!»;

• веселое удовлетворение;

• приятное удивление такому прекрасному результату;

• удивление: «Ты уверен, что у тебя все правильно?»;

• огорчение и осуждение;

• жесткое осуждение;

• сочувствие, но ироническое осуждение;

• сарказм: «Прекрасно!».

Для того чтобы реакция студентов была не чисто внешней, а органичным выражением внутреннего отношения, полезно предлагать студентам описать причины таких реакций, оправдать вариант выбора воздействия, мысленно дорисовывая обстоятельства классной жизни, выразить свое отношение в виде внутреннего монолога словесно, а затем невербально.

В случае затруднений можно продемонстрировать примеры мимической реакции на слайдах, заранее заснятых по данной тематике.

Упражнение 6. Индивидуальная передача информации. Часть студентов получают задания на карточках и выполняют их индивидуально. Остальные студенты, не зная содержания карточки, расшифровывают поведение товарища. Таким образом, это упражнение комплексное, включает умение выражать и читать эмоциональную реакцию.

Задания на карточках:

Вы входите в класс. Вас встречают организованно. Вы удовлетворены началом урока.

Вы входите в класс. Здесь шум, крик. Вы не ожидали этого и очень удивлены.

Вы входите в класс. Это любимый ваш коллектив. Вы ждете интересного урока.

Вы входите в класс. Вам пока еще трудно в нем работать. Вы должны сразу же организовать ребят.

Вы пришли в класс сказать, что учитель болен и что урок отменяется.

Вы пришли сообщить поздравительную телеграмму.

Идет самостоятельная работа.

Вы проходите по рядам, наблюдая; как ученики работают. Они хорошо работают.

Вы проходите по рядам. Одни из учеников сегодня работает лучше, чем всегда. Отметьте, чтобы он это видел.

Упражнение 7. Логика невербального поведения - это укрепление творческого уровня. Студентам предлагается самим наметить логику поведения в типичных школьных ситуациях. Выполняется в парах, подключается аудитория.

Например, ситуация «Проверка знаний». Преподаватель слушает ответ школьника у доски и одновременно, добиваясь непрерывного педагогического общения со всем классом, стремится невербальными средствами, не мешая отвечающему, подключить к размышлению над ответом всех сидящих за партами.

Как учитель реагирует на отвлечение от материала урока? Это и удивление, и строгий взгляд, и выражение повышенной заинтересованности ответом, и порицание.

Студенты парами готовят подобные предложенные ими ситуации и демонстрируют реакции.

2. Вывод:

Тема 1.14.Профессиоальная компетентность педагога - 2 часа.

Практическая работа № 6.Искусство устного и публичного выступления -2 часа.

Цель занятия: является понимание особенностей устной речи; выявление основных характеристик диалогической и монологической речи, своеобразия функционально-смысловых типов речи; ознакомление с основными характеристиками каждого функционального стиля.

Задание:

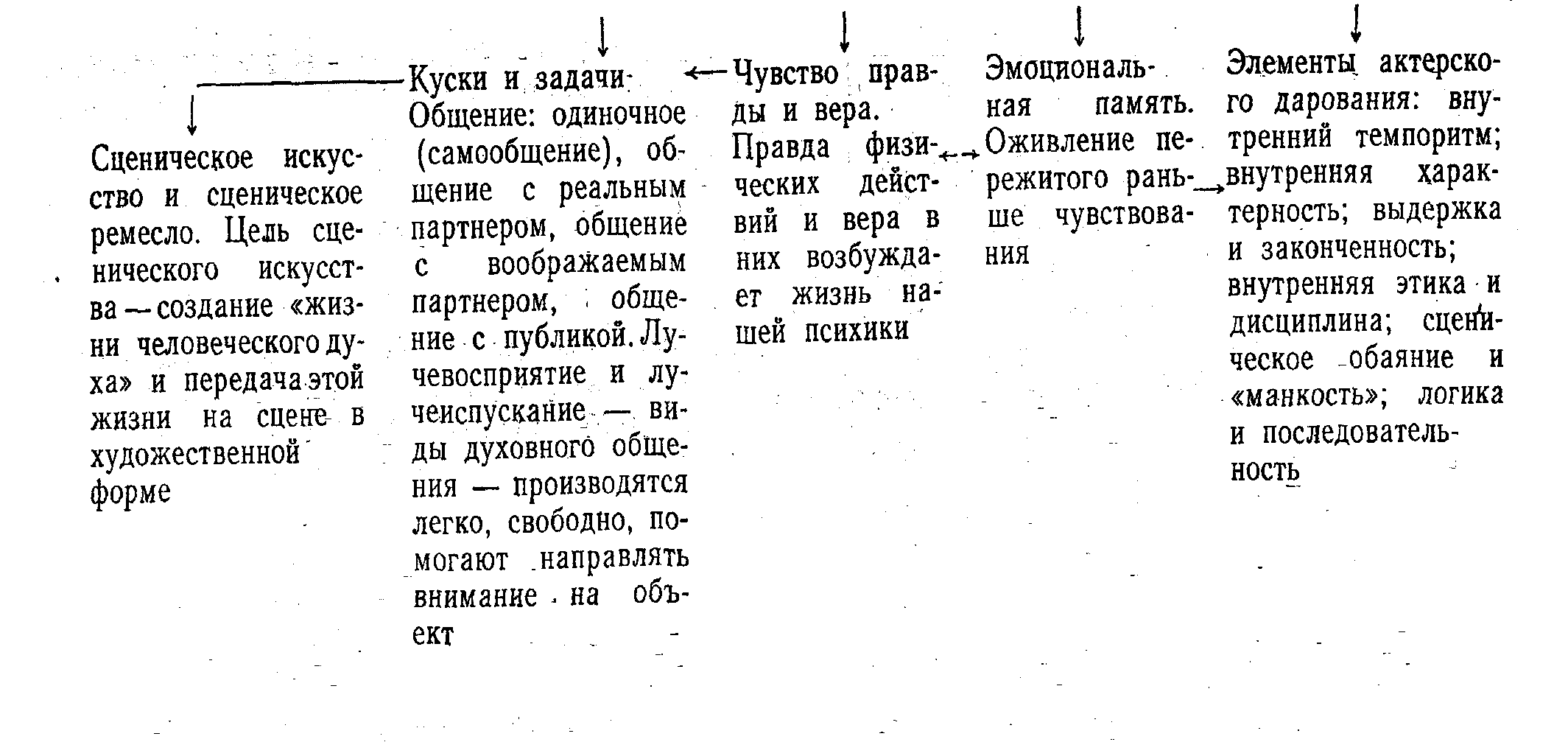

1. Изучите схему

Композиционное построение речи

| Композиционное построение речи | |

| Части выступления | Приемы привлечения внимания |

| I Вступление |

|

| Задачи: |

|

| - Пробудить интерес к теме предстоящего разговора | - Обращение |

| - Установить контакт | - Изложение цели выступления, обзор главных разделов темы |

| - Подготовить слушателей к восприятию выступления | - Прием сопереживания |

| - Обосновать постановку вопроса | - Изложение парадоксальной ситуации |

| Основное условие - максимальная лаконичность | - Апелляция к интересам аудитории |

|

| - Прием сочувствия |

|

| - Апелляция к событиям |

| II. Главная часть | - Апелляция к географическим или погодным условиям |

| Задачи: | - Апелляция к речи предыдущего оратора |

| - Последовательно разъяснить выдвинутые положения | - Апелляция к авторитетам или известным источникам |

| - Доказать их правильность | - Апелляция к личности оратора |

| - Подвести слушателей к необходимым выводам |

|

| III Заключение | - Юмористическое замечание |

| Задачи: | - Вопросы к аудитории |

| - Суммировать сказанное | - Риторический вопрос |

| - Повысить интерес к предмету речи | - Вопросно-ответный ход рассуждений |

| - Подчеркнуть значение сказанного |

|

| - Поставить задачи |

|

| - Призвать к непосредственным действиям (в митинговой речи) |

|

Какова задача каждой композиционной части выступления? Какие приемы привлечения внимания, с вашей точки зрения, наиболее действенны? Как вы понимаете требование максимальной лаконичности?

Задание 2. Считаете ли вы удачными следующие способы заключения речи? Ответ обоснуйте.

1.«Я сознаю, что мне не удалось объяснить все так, как следовало бы, но все же...»; «Мне неприятно наводить на вас скуку еще какими-нибудь подробностями, но, заканчивая речь, я хотел бы еще добавить, что...».

2.«Жизнь прожить, не поле перейти»; «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда»; «Любишь кататься, люби и саночки возить».

3.«Как вы видите, изменить (исправить) ничего нельзя...»; «Мы можем только ждать и надеяться на удачное стечение обстоятельств...».

4. «Это все»; «Я уже все сказал»; «Это конец моей речи».

Задание 3. Подготовьте небольшое (2 - 3 минуты) выступление по одной из приведенных ситуаций. Ваша цель - воодушевить слушателей.

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России.

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами развития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм.

Задание 4. Напишите текст выступления, включив в него одно или несколько из приведенных ниже изречений:

1.Старая мудрость гласит: много говорить и много сказать — не одно и то же.

2. Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.

3. У мудрости есть граница, глупость же безгранична (Я. Райнис).

4. Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре: они гибнут, но обеспечивают победу (Гете).

5. Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали твоими недругами, а недруги стали друзьями (Пифагор).

6. Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с лица человека (Гюго).

7. Лень — это ржа ума и тела: ключ, которым часто пользуются, всегда блестит, как новый (Б. Франклин).

8. Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным (Сенека).

9. Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают (К. Чапек).

10. Что самое общее для всех? — Надежда, ибо если у кого и ничего нет, то она есть (Фалес).

11. Вступающие в брак должны глядеть во все глаза до брака и держать их полузакрытыми после (М.Скюдери).

Задание 5. Прослушайте ораторское выступление в массовой аудитории. Обратите внимание, удалось ли оратору установить контакт со слушателями. Как они реагировали на слова оратора? Расскажите, какими приемами установление контакта пользовался оратор. Представьте письменный отзыв об этом выступлении.

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

1.Отражает ли название темы речи ее содержание?

2.Действительно ли меня интересует тема выступления?

3.Достаточно ли я знаю по данной проблеме?

4.Убежден ли я в том, о чем буду говорить?

5.Соответствуют ли тема и цель моей речи уровню знаний, интересам и установкам слушателей?

6.Могу ли я четко сформулировать главную идею своего выступления?

7.Легко ли воспринимаются фактический материал и статистические данные?

8.Каким методом изложен материал?

9.Нет ли нарушений логической последовательности в изложении материала?

10.Готовит ли вступительная часть речи к восприятию основного материала?

11.Убедительно ли заключение? Есть ли обобщающие выводы?

12.Правильно ли распределен материал по времени?

13.Какие вопросы могут возникнуть у слушателей?

14.Владею ли я материалом выступления? Проведены ли тренировки?

Тема 1.15.Речевая культура преподавателя

Практическая работа № 7.Речевая культура преподавателя - 2 часа.

Цель занятия: понимание особенностей устной речи; выявление основных характеристик диалогической и монологической речи, своеобразия функционально-смысловых типов речи; ознакомление с основными характеристиками каждого функционального стиля.

Задание:

1.Выделите средства фатического и информационного общения в данном письме древнеримского оратора и политика Плиния другу Стацию Сабину. О чем и с какой целью информирует Плиний адресата?

Плиний Сабину - привет.

Твое письмо показывает, с каким вниманием, с каким рвением, с какой памятливостью ты прочитал мои книжки. Сам ты навлекаешь на себя труд, вызывая и приглашая меня посылать тебе как можно больше своих работ.

Я буду делать это, но по частям и как бы распределив материал, чтобы не сбить постоянным изобилием ту самую память, которую я так благодарю, и не заставить ее, перегруженную и как бы подавленную, упускать частности в виду множества, предшествующее в виду последующего. Будь здоров.

Запишите определение:

Фатическое общение -

Информационное общение -

По цели: фатическое (т.е. неинформативное) – информативное (нефатическое).

По знаковой системе, использованной при общении: вербальное (словесное, т.е. обычно естественный национальный язык) – невербальное (несловесное – жесты, мимика и т. п.).

По форме языка: устное – письменное.

По постоянной/переменной коммуникативной роли я-говорящего и ты-слушающего: монологическое – диалогическое.

По положению коммуникантов относительно друг друга в пространстве и времени: контактное – дистантное.

По наличию/отсутствию какого-либо опосредующего «аппарата»: опосредованное - непосредственное.

По количеству участников: межличностное – публичное – массовое.

По характеру взаимоотношений общающихся и обстановки общения: частное – официальное.

По отношению к соблюдению/несоблюдению строгих правил построения и использования готового текста: свободное – стереотипное .и др.

2.Определите тональность и условия выбора средств фатического общения.

Фатическая речь:

— вступление в контакт,

— налаживание контакта,

— поддержание контакта,

— проверка контакта,

— разрушение контакта,

— размыкание контакта с установкой на его продолжение

Приветствие:

- Добрый день (утро, вечер)! -…………

- Здравствуйте!-………………………….

- Здорово! -……………………………….

- Мое почтение! -……………………………….

- Наше вам! -……………………………….

-Здравия желаю! -……………………………….

Обращение:

-Гражданин! -……………………………….

- Простите за беспокойство... -……………………………….

-Будьте любезны-……………………………….

- Скажите, пожалуйста-……………………………….

- Молодой человек! -……………………………….

- Как там вас! -……………………………….

- Коллеги! -……………………………….

-Уважаемый! -……………………………….

- Мужчина! -……………………………….

Прощание:

-До свидания! -……………………………….

- Всего доброго! -……………………………….

- До встречи! -……………………………….

- Будь здоров! -……………………………….

- Пока! -……………………………….

- Прощайте! -……………………………….

- Позвольте откланяться! -……………………………….

3. Расставьте ударения в следующих, соблюдая орфоэпические нормы.

Аристократия, бомбардировать, вероисповедание, договор, духовник, еретик, звонишь, исповедание, каталог, кремень, манёвры [о], мизерный, намерение, обеспечение, облегчить, предвосхитить, принудить, сосредоточение, углубить, феномен.

Апостроф, бюрократия, значимость, вероисповедание, иконопись, жизнеобеспечение, созыв, упрочение, феерия, каталог, некролог, квартал, игрище, ворожея, толика, христианин, индустрия, мышление.

Безудержный, гербовый, августовский, мизерный, украинский, юродивый, мускулистый, давнишний, баловать, делящий, усугубить, донельзя, мастерски, наголо.

3. Произнесите следующие слова, соблюдая орфоэпические нормы.

Аристокра́тия, бомбардирова́ть, вероиспове́дание, догово́р, духовни́к, ерети́к, звони́шь, испове́дание, катало́г, креме́нь, манёвры [о], мизе́рный, наме́рение, обеспе́чение, облегчи́ть, предвосхити́ть, прину́дить, сосредото́чение, углуби́ть, фено́мен.

Сверьте свой вариант постановки ударения по орфографическому словарю.

4.Исправьте нарушения в сочетаемости слов. Отметьте, какие словосочетания закрепились в языке, подчеркните их.

Повысить подготовку специалистов; повысить выпуск машин; высокая глубина знаний; памятный сувенир; экспонат выставки; народная демократия; патриот своей родины; народный фольклор; монументальный памятник; период времени; реальная действительность.

5.Определите, какие нормы нарушены в приведенных предложениях. Исправьте предложения.

1. Историк объективно описывает ихние нравы -…………………….

2. Были приняты все мероприятия для поражения врага-…………………….

3. Горожане строили укрепления, защищавшим себя от врага-……………………..

4. Большое внимание в войсках отводится боевой подготовке солдат, именно это занимает большинство времени-…………………….

5. Хочу подчеркнуть о том, что сейчас особенно важно-…………………….

6. Наши намерения заключить этот договор и подписать итоговый документ искренни-………………...

7. Хозяева делали все, чтобы облегчить жизнь своим холопам-…………………….

8. Ветераны-то в основном люди изрядного возраста-…………………….

9. Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека-…………………….

Тема 1.16.Мастерство педагогического общения - 2 часа.

Практическая работа № 8. Мастерство педагогического общения - 2 часа.

Цель занятия: формирование мастерства общения, понимание его структурных компонентов, определение личностных качеств в процессе общения.

Тест № 1. Умеете ли вы излагать свои мысли?

Инструкция: На каждый из приведенных вопросов следует ответить «да» или «нет».

1.Заботитесь ли вы о том, чтобы быть понятым?

2.Подбираете ли вы слова, соответствующие возрасту, образованию, интеллекту и общей культуре собеседника?

3.Обдумываете ли вы форму изложения мысли, прежде чем высказаться?

4.Ваши распоряжения достаточно кратки?

5.Если собеседник не задает вам вопросов после того, как вы высказались, считаете ли вы, что он вас понял?

6.Достаточно ли ясно и точно вы высказываетесь?

7.Следите ли вы за логичностью ваших мыслей и высказываний?

8.Выясняете ли вы, что было не ясно в ваших высказываниях? Побуждаете ли задавать вопросы?

9.Задаете ли вы вопросы собеседникам, чтобы понять их мысли и настроение?

10.Отличаете ли вы факты от мнений?

11.Стараетесь ли вы опровергнуть мысли собеседника?

12.Стараетесь ли вы, чтобы собеседники всегда соглашались с вами?

13.Используете ли вы профессиональные термины, далеко не всем понятные?

14.Говорите ли вы вежливо и дружелюбно?

15.Следите ли вы за впечатлением, производимым вашими словами?

16.Делаете ли вы паузы для обдумывания?

Обработка результатов

По 1 баллу начислите за ответ «нет» на 5, 11, 12, 13 вопросы и по 1 баллу

за ответ «да» на все остальные.

Сумма баллов означает: от 12 до 16 баллов - отличный результат; от 10 до 12 баллов - средний результат; меньше 9 баллов - плохой результат.

Тест № 2. Коммуникабельны ли вы?

Инструкция: На каждый из приведенных вопросов следует ответить:

«да»,«нет», «иногда»

1.Вам предстоит ординарная деловая встреча. Выбивает ли вас из колеи ее ожидание?

2.Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже совсем невмоготу?

3.Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, сообщением, информацией на какую-либо тему на совещании, собрании или тому подобном мероприятии?

4.Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?

5.Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?

6.Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к вам с просьбой (показать дорогу, сказать, который час и т.д.)?

7.Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений трудно понимать друг друга?

8.Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть 30 рублей, которые занял несколько месяцев назад?

9.В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?

10.Оказавшись один на один с незнакомым человекам, вы не вступите с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?

11.Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, театральной кассе). Предпочтете ли вы отказаться от своего намерения, нежели встать в очередь и томиться в ожидании?

12.Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций?

13.У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, искусства, культуры и никаких «чужих» мнений на этот счет вы не приемлете. Это так?

14.Услышав где-то в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и не вступать в спор?

15.Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином служебном вопросе или учебной теме?

16.Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном виде, чем в устной форме?

Обработка результатов

Ответ «да» оценивается в 2 балла; «иногда» - в 1 балл; «нет» - в 0 баллов. Общее число баллов суммируется и по классификатору определяется, к какой категории людей вы относитесь.

От 30 до 32 баллов - вы явно некоммуникабельны. Близким людям с вами нелегко. На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь стать общительнее, контактнее, контролируйте себя.

От 25 до 29 баллов - вы неразговорчивы, предпочитаете одиночество, и поэтому у вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов, если и не ввергают вас в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой, но не ограничивайтесь одним неудовольствием, в вашей власти преломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности вы приобретаете «вдруг» полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.

От 19 до 24 баллов - вы в известной степени общительны, в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают, и все же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно.

От 14 до 18 баллов - у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими и отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми, в то же время вы не любите шумных компаний, а экстравагантные выходки и многословие вызывают у вас раздражение.

От 9 до 13 баллов - вы весьма общительны, любопытны, разговорчивы и любите высказываться по разным вопросам. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя и не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего вам не достает - так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, вы сможете себя заставить не отступать.

От 4 до 8 баллов - вы, должно быть, очень общительны, всегда в курсе всех дел. Любите принимать участие в дискуссиях. Охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя далеко не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами!

3 балла и менее - ваша коммуникабельность чрезмерна. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Людям - и на работе, и дома, - трудно с вами. Вам нужно поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительнее относитесь к людям.

Конечно же, не следует абсолютизировать результаты теста. Однако если вы считаете необходимым проводить самоанализ хотя бы на основе вопросников подобного типа, то это уже само по себе говорит об искреннем желании понять и устранить затруднения, связанные с налаживанием контактов с окружающими.

Тест № 3. Приятно ли с вами общаться?

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет» на следующие вопросы.

1.Вы больше любите слушать, чем говорить?

2.Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком?

3.Вы всегда внимательно слушаете собеседника?

4.Любите ли вы давать советы?

5.Если тема разговора вам неинтересна, станете ли вы показывать это собеседнику?

6.Раздражаетесь, когда вас не слушают?

7.У вас есть собственное мнение по любому вопросу?

8.Если тема разговора вам не знакома, станете ли ее развивать?

9.Вы любите быть в центре внимания?

10.Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточными знаниями?

11.Вы хороший оратор?

Обработка результатов

За каждый ответ «да» на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, И начисляйте по 1 баллу и подсчитайте сумму баллов.

От 1 до 3 баллов - трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни слова, то ли очень общительны. Однако общаться с вами не всегда просто, а порой даже трудно. Следует над этим задуматься.

От 4 до 8 баллов - вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не в духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне.

От 9 баллов - вы, наверное, одни из самых приятных в общении людей. Вряд ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли вам много играть, как на сцене?

Тест № 4. Уровень владения невербальными компонентами

в процессе делового общения

Инструкция: Ответьте на приведенные утверждения «да» или «нет».

1.Собеседники часто обращают мое внимание на то, что я говорю слишком громко или слишком тихо.

2.Во время разговора я порой не знаю, куда деть руки.

3.Я чувствую неловкость в первые минуты знакомства.

4.Почти всегда предстоящее общение с незнакомым человеком вызывает у меня тревогу.

5.Я часто бываю скован в движениях.

6.В течение 10-минутной беседы я не могу обойтись без того, чтобы к чему- либо не прислониться или на что-либо не облокотиться.

7.Я обычно не обращаю внимания на мимику и движения партнера, сосредотачиваясь на его речи.

8.Я стараюсь ограничить круг своего делового общения несколькими хорошо знакомыми мне людьми.

9.При разговоре я часто верчу что-либо в руках.

10.Мне трудно скрыть внезапно возникшие эмоции.

11.Во время деловых бесед я стараюсь полностью исключить мимику и жестикуляцию.

Обработка результатов

Чем меньше утвердительных ответов (ответов «да»), тем лучше человек владеет невербальными средствами общения.

Если даны 11 отрицательных ответов («нет»), это не означает, что можно пренебречь невербальными методами. Внимательно наблюдая за собой и собеседниками, можно обнаружить много интересных, информативных моментов, которые ранее ни о чем не говорили и которые теперь способны значительно облегчить вашу профессиональную деятельность.

Тест № 5. Умеете ли вы слушать?

Инструкция:

Вам предлагается ответить на 10 вопросов. Ответ оценивайте баллами.

За ответ «Почти всегда» — 2 балла;

«В большинстве случаев» — 4 балла;

«Иногда» — 6 баллов;

«Редко» — 8 баллов;

«Почти никогда» — 10 баллов.

1. Стараетесь ли вы «свернуть» беседу в тех случаях, когда тема (или собеседник) не интересны вам?

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению?

3.Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать вас на резкость или грубость?

4. Избегаете ли вступать в разговор с неизвестным или малознакомым человеком?

5. Имеете ли привычку перебивать говорящего?

6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем о другом?

7. Меняете ли тон, голос, выражение лица в зависимости от того, кто ваш собеседник?

8. Меняете ли тему разговора, если собеседник коснулся неприятной для вас темы?

9. Поправляете ли человека, если в его речи встречаются неправильно произнесенные слова, названия, вульгаризмы?

10. Бывает ли у вас снисходительно-менторский тон с оттенком пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем говорите?

Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов. Чем больше баллов, тем в большей степени развито умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то умение слушать - выше «среднего уровня». Обычно средний балл слушателей 55. Если оценка ниже, то вам стоит последить за собой при разговоре.

2. Вывод:

Тема 1.17.Самообразование и самовоспитание – фактор совершенствования профессионального мастерства - 2 часа.

Практическая работа № 9. Мастерство педагога в управлении собой. Основы техники саморегуляции - 2 часа.

Цель занятия: формирование представлений о возможности управления, рабочим самочувствием, способах его создания; ознакомление с элементами техники аутогенной тренировки; воспитание потребности заниматься психофи-зической саморегуляцией.

Задание: так как эмоциональное напряжение сопровождается напряжением мышц, то регулировать самочувствие можно, снимая мышечное напряжение.

Чтобы лучше ощутить состояние расслабления, следует предварительно потренироваться в напряжении отдельных групп мышц и последующем их расслаблении.

Упражнение 1. Расслабление и напряжение мышц руки. Встаньте прямо, поднимите руки вперед, пальцы сожмите в кулак, одновременно напрягая мышцы кисти, предплечья, плечи (3—4 с). Не забудьте о мысленном действии при этом (вы хотите быть сильным, крепким, ваши мышцы сильно напряжены). А теперь расслабьтесь: руки свободно падают вниз, совершая маятниковообразные движения.

Упражнение 2. Использование слова для релаксации. Концентрируем внимание и даем самоприказы: «Внимание на руки! Мои пальцы расслаблены... Мои пальцы и кисти расслаблены... Мои предплечья и плечи расслаблены... Мое лицо спокойно и неподвижно...»

Нужно знать, напряжение, каких мышц вызывает та или иная эмоциональная реакция. Так, при эмоции страха в наибольшей мере напрягаются артикулярные и затылочные мышцы, на расслабление их и нужно обратить внимание, испытывая это состояние.

Упражнение 3. Использование представлений для расслабления. Яркое представление о каком-либо объекте способно вызвать соответствующие объекту ощущения и реакцию организма.

Например, сильное волнение можно снять, если представить себя (желательно несколько раз) отвечающим на экзамене без волнения. Конечно, это трудно и не всегда удается, в таком случае могут помочь сюжетные представления на цветном фоне: луг, речка, море, гладь воды.

Упражнение 4. Контроль тонуса мимических мышц. Это упражнение помогает не только придать лицу спокойный вид, но и добиться внутренней гармонии, успокоения. Текст может быть следующим: «Мое внимание останавливается на моем лице. Мое лицо спокойно. Мышцы лба расслаблены. Мышцы глаз расслаблены. Мышцы щек расслаблены. Губы и зубы разжаты. Рот растянут в улыбке. Мое лицо, как маска». Вместе с улыбкой мы ощущаем, как уходит напряжение в лице и во всем теле.

Упражнение 5. Контроль и регуляция темпа движения и речи. Наряду с мышечной, скованностью эмоциональное возбуждение может проявиться в возрастании темпа движений и речи, суетливости. Избежать этого помогут следующие задания:

а) плавно и медленно сжимать и разжимать пальцы рук, плавно и медленно переводить взгляд с одного предмета на другой, так же писать, идти, говорить;

б) использовать в тренировке чередование быстрого и медленного, плавного и резкого темпа.

Например, 2-3 мин, делать все (собирать разбросанные книги, писать на доске и т.д.) замедленно и плавно, затем 1-2 мин - быстро и резко, имитируя суетливость, и нервозность. Далее опять медленно и т.д. Так же читать отрывки, хорошо знакомых произведений. Эти упражнения, построенные на темповом контрасте, помогают регулировать эмоциональное состояние, поскольку оно оптимизируется под влиянием размеренного и частого ритма. \

Упражнение 6. Контроль и регуляция дыхания. Так как наше дыхание и эмоциональное состояние взаимосвязаны, то контроль и регуляция первого могут способствовать саморегуляции второго. Наблюдения показывают, как меняется дыхание в эмоциональных состояниях: ровное дыхание спящего, глубокое у задумавшегося; учащенное у волнующегося, «раздутые ноздри» у гневающегося. Вдох при диафрагмальном дыхании производится через нос. Вначале воздухом при расслаблении и слегка опущенных плечах наполняются нижние отделы легких, живот при этом все более и более выпячивается. Затем вдохом последовательно поднимаются грудная клетка, плечи и ключицы. Полный выдох выполняется в той же последовательности: постепенно втягивается живот, опускается грудная клетка, плечи, ключицы. Это стабилизирует эмоциональное состояние.

Упражнение 7. Использование библиотерапии. Прочитать стихотворение, прозу. Обсудить, какие чувства вызывает данное произведение.

Упражнение 8. Использование музыки в сочетании со зрительными образцами. Просмотреть слайдовую программу на музыкальном фоне. После просмотра описать свое состояние.

Упражнение 9. Имитационная игра. Войти в класс в образе завуча, директора. Проследить, как меняется внутренний настрой.

III. Упражнения на снятие мышечного напряжения, внушение в состоянии релаксации (упражнения подобраны Т.Г. Дмитренко,

преподавателем Полтавского пединститута)

Упражнение 10. «Поза» релаксации (поза кучера на дрожках). Необходимо сесть на стул, наклонить туловище немного вперед, слегка согнуть спину, опустить голову на грудь, бедра расправить под прямым углом друг к другу.

Предплечья свободно лежат на бедрах, кисти рук свободно свисают. Мышцы максимально расслаблены. Глаза закрыты. Поза напоминает положение уставшего кучера на дрожках. Мысленным взором «пробежаться» по всем мышцам тела, проверяя, достаточно ли они расслаблены. Начинать нужно с мышц лица, с освоения «маски» релаксации.

Упражнение 11. «Маска» релаксации. Подаются команды (самоприказы): «мышцы лба расслаблены; все морщины на лбу разглажены (чтобы прочувствовать расслабление этой группы мышц, можно предварительно для контраста напрячь их, на вдохе подняв брови, как это бывает при удивлении, и на выдохе опустив); брови расслаблены (нахмурить брови и тут же расслабить); веки расслаблены; мышцы щек расслаблены; челюсти разжаты, нижняя челюсть свободно опущена вниз; губы расслаблены, на лице лежит печать глубокого сладкого сна».

Итак, между выражением лица и психическим состоянием существует прочная обратная связь, внешнее выражение расслабленности и покоя влечет за собой соответствующие изменения состояния.

Упражнение 12. Полный физический покой.

Цель - максимально расслабить мышцы тела, снять все мышечные зажимы. Основные формулы: «Я расслабляюсь», «Полный физический покой».

Подаются команды (самоприказы): «покой, полный физический покой; я расслабляюсь; мышцы шеи расслаблены; плечи расслаблены (плечи опускаются); мышцы рук расслаблены: предплечья, кисти рук...; руки кажутся плетями, брошенными на колени; мышцы спины расслаб-лены; живот расслаблен».

Круг внимания медленно скользит по телу, проверяя, все ли мышечные зажимы убраны, опускается по мышцам ног: «ноги расслаблены: расслабляются бедра, раскрепощаются коленные суставы, расслабляются мышцы голени, стопы...; каждый мой мускул расслаблен и вял; покой, полный физический покой».

В момент расслабления вообразите картину отдыха: вы отдыхаете на пляже (в саду...): «Я отдыхаю, мне приятно состояние полного физического покоя».

Вывод: с помощью самоприказов и представлений вы можете внушить себе состояние полного физического покоя, воздействуя через сознание на подсознание.

Упражнение 13. Полный психический покой.

Цель - максимально успокоиться, снять возбуждение и нервное напряжение. Основные формулы: «Полный психический покой», «Покой, как одеялом, укутывает меня». Подаются команды (самоприказы): «отдых»; все мысли ушли; только покой; покой, как мягкое одеяло, укутывает меня; я совершенно спокоен; полный психический покой».

Вывод: на фоне общего физического расслабления вы можете с помощью самоприказов и представлений внушить себе состояние полного психического покоя.

Упражнение 14. Тяжесть правой руки.

Цель - добиться максимального расслабления мышц, а для этого необходимо научиться вызывать ощущение мышечной тяжести в правой руке (потом во всем теле). Основная формула: «Правая рука тяжелая». Подаются команды (самоприказы): «моя правая рука тяжелая; я чувствую тяжесть в правой руке; кончики пальцев тяжелые; кисть правой руки тяжелая».

Можно использовать следующие образные представления: «рука, наливается свинцом и постепенно тяжелеет; правая рука тяжело давит на колено; я чувствую тяжесть в предплечье, в плече; вся правая рука тяжелая».

Вывод: это упражнение еще раз демонстрирует, как с помощью самоприказов и представлений можно внушить себе самые различные состояния.

Упражнение 15. Выход из состояния релаксации. Идет счет до 10, на каждый второй счет подаются команды (самоприказы): «раз, два - вы хорошо отдохнули; три, четыре - тяжесть правой руки прошла; пять, шесть - бодрость во всем теле; семь, восемь - настроение бодрое; девять, десять - открыть глаза и улыбнуться».

Энергично дается команда: «Потянитесь, сядьте прямо! Сплести пальцы рук перед собой! Выверните кисти ладонями наружу. С полным вдохом поднимите руки со сплетенными пальцами над головой. С резким выдохом опустите руки». Это упражнение повторяется 2-3 раза. IV. Коллективное составление программы самовнушения

(упражнения подобраны Т.Г. Дмитренко)

Следует руководствоваться следующими правилами:

• формула должна быть четкой и лаконичной;

• формула не должна содержать отрицательной части «не»;

• обязательно соблюдение последовательности формул: «хочу - могу - буду - есть». (Я хочу быть спокойным и уверенным, я могу быть спокойным и уверенным, я буду спокойным и уверенным, я спокоен и уверен!)

Рекомендуем примерные программы самовнушения.

1. Для оптимизации настроения: «я собран и уравновешен; у меня приподнятое, радостное настроение; я хочу быть активным и бодрым; я могу быть активным и бодрым; я активен и бодр; я хочу (могу; буду) чувствовать энергию и бодрость; я жизнерадостен и полон сил; я оптимист».

2. Для отдыха: «я спокоен; я совершенно спокоен; я хорошо отдыхаю и набираюсь сил; отдыхает каждая клеточка моего организма; отдыхает каждый мускул; отдыхает каждый нерв; свежесть и бодрость наполняют меня; я собран и внимателен; впереди плодотворный день; я отдыхаю».

3. Для самонастройки на предстоящий экзамен: «чувствую себя уверенно; настроение приподнятое; голова ясная; я совершенно собран; мыслю четко; я хочу (могу, буду) отвечать легко, четко, ясно».

4. Для настройки на профессиональный стиль поведения на уроке, преодоления неуверенности, скованности в общении с классом: «я совершенно спокоен; я вхожу в класс уверенно; чувствую себя на уроке свободно и раскованно; владею собой; мой голос звучит ровно, уверенно; я могу хорошо провести урок; настроение бодрое; мне самому интересно на уроке; мне интересно учить ребят; мне есть, что рассказать детям; я спокоен и уверен в себе».

V. Микропреподавание . Управление собой в ситуации «Дети, давайте поговорим о...». В ходе проведения микропреподавания слушателям необходимо написать, какое состояние испытывает выступающий перед аудиторией товарищ. Выступавшему студенту предлагается описать свое физическое и психическое состояние во время микропреподавания. Сравниваются самоотчет выступавшего студента и отчеты слушателей. Таким образом, с помощью этого занятия у студентов формируются следующие умения:

• выбирать и использовать различные способы саморегуляции сообразно ситуации и индивидуальным особенностям студентов;

• снимать мышечные зажимы;

• концентрировать внимание на разных группах мышц;

• составлять формулу самовнушения; • управлять рабочим самочувствием в процессе начального этапа общения.

2. Вывод:

Тема 1.18.Педагогическая этика - 4 часа.

Практическая работа №10. Культура внешнего вида преподавателя - 2 часа.

Цель занятия: осознание специфики педагогических функций внешнего вида преподавателя, развитие первоначальных умений управлять внешним видом, как средством педагогического воздействия, стимулирование потребности в повышении уровня культуры внешнего вида.

Задание: Выполнение упражнений на контроль и коррекцию правильной осанки, позы, походки.

При выполнении упражнений важно осмыслить функциональную роль: внешнего вида преподавателя: показатель уровня воспитанности, средство обеспечения контакта, эталон культуры внешнего вида современного человека, показатель психического состояния педагога.

Упражнение 1. Контроль и коррекция осанки. Встаньте у стены и плотно прикоснитесь к ней спиной. Ноги сомкните, руки опустите, голова должна касаться стены. Если ваша ладонь не проходит между поясницей и стеной, то осанка хорошая. В ином случае (большой зазор) слабый брюшной пресс и живот оттягивают позвоночник вперед. Чтобы укрепить мышцы спины и пресс, необходимо 2-3 раза в день (перед едой) вставать к стене так, как описано выше. Чтобы не было большого зазора (больше 4 см) между стеной и поясницей, втяните живот, а если есть склонность сутулиться, согните руки так, чтобы пальцы рук касались плеч, а локти - туловища (при этом зазор между стеной и поясницей не должен увеличиваться). Упражнение выполняется 1-3 мин. Дыхание свободное. Закончив упражнение, пройдитесь по комнате, потряхивая по очереди руками и ногами. Затем пройдитесь с хорошей осанкой (как будто стоите у стены). Упражнение

2. «На колок». Встаньте, выпрямитесь, расслабьте мышцы спины и плеч. Как бы приподняв свое тело (плечи, грудь) и откинув его назад и вниз, «наденьте его на позвоночник», как пальто на вешалку. Спина стала крепкой, прямой, а руки, шея, плечи свободные, легкие (повторить 2-3 раза). Такое положение должно стать привычным, естественным.

Упражнение 3. Контроль и коррекция позы. Перед зеркалом примите позы, характерные для вас; проделайте различные движения (рук, ног, головы, тела), которые свойственны вам при общении. Проанализируйте особенности своей осанки, жестов, положение корпуса - насколько они уместны, выразительны, эстетичны. Отметьте, над чем нужно поработать, чтобы добиться эстетики позы.

Упражнение 4. Рабочая поза преподавателя. Примите характерную для педагогов позу на занятии, уроке (работайте перед зеркалом). Ноги поставьте на расстоянии 12-15 см между носками, одну ногу выдвиньте вперед; сделайте упор на одну ногу несколько сильнее, чем на другую. Плечи расправьте, снимите мышечные «зажимы». Осанка прямая, нижняя часть живота подтянута. Шея держится вертикально, подбородок приподнят. В руке - раскрытая книга.

Внимательно осмотрите себя (осанка, выражение лица, положение тела). В занятой вами позе сделайте шаг назад, потом вперёд, влево, вправо. Повторите эти же движения, но в процессе чтения, импровизированного рассказа. Следите за ритмичностью ваших движений, стремитесь к естественности мимики, жестов.

Упражнение 5. Попробуйте несколько раз сесть за стол и встать, сделав это бесшумно, легко, без опоры на руки. Обратите внимание на правильный выбор точки опоры для ног.

Упражнение .6. Встаньте из-за стола и поменяйтесь местами с товарищем, сидящим рядом. Сделайте это бесшумно, аккуратно, используя минимум целесообразных и естественных движений. Обратите при этом внимание на осанку; «снимите»: напряжение, если оно появилось.

Упражнение 7. Контроль и коррекция походки. Пройдитесь перед зеркалом, стараясь выполнить следующие требования к походке. Она должна быть легкой, с гибкими, размеренными движениями. Нужно избегать разболтанной, шатающейся, семеняще-танцующей походки. Ширина шага, должна соответствовать росту, полу человека. Чем он выше, тем длиннее его шаг. Мужественность, размашистый шаг и широкие движения, присущие мужчине, не подходят женщинам. Некрасиво при ходьбе размахивать руками и раскачивать плечами, втягивать голову в плечи, горбиться. Проанализируйте свой темп ходьбы, длину шага, положение тела, рук, движения бедер, поясные движения при ходьбе. Отметьте, от чего нужно избавиться, чтобы походка была красивой и легкой.

На основе результатов выполнения этих упражнений составить самоотчет и самохарактеристику, используя для этого дневник профессионального становления.

Упражнение 8. Защита образцов (рисунки, фотографии) эстетически выразительной одежды педагога с разным целевым :назначением (занятие, урок, отдых и пр.).

III. Микропреподавание . Формирование умений и навыков организации внешнего вида в заданных ситуациях образовательного процесса. Ниже предложены различные ситуации деятельности педагога:

Ситуация 1. Вход преподавателя в класс, аудиторию. Приветствие. Представление, знакомство с классом, учебной группой.

Ситуация 2. Вход педагога в класс, аудиторию. Приветствие. Неожиданный стук в дверь. Действуйте, реагируйте.

Ситуация 3. Вход преподавателя в класс, аудиторию. Приветствие. Начать рассказ так: «Дети, я хочу рассказать вам...» Это может быть рассказ; о преподаваемом предмете, об интересном, значимом событии. Задача рассказчика - привлечь внимание обучающихся к рассказу, установить контакт с аудиторией, продумать организацию своего внешнего вида.

Ситуация 4. Проверка домашнего задания на уроке, занятии: развернутый отчет обучающегося у доски; преподаватель слушает, сидя за рабочим столом, комментирует ответ и мотивирует отметку.

Ситуация 5. Объяснение преподавателем нового материала у доски с помощью печатной таблицы, схемы (вариант - проекция через кодоскоп).

Самоконтроль объяснения, поведения в аудитории; рациональная организация познавательной деятельности обучающихся.

Ситуация 6. Объясняя учебный материал, преподаватель делает записи на доске, руководя при этом деятельностью, записями учащихся в тетрадях.

Целевая установка для студентов перед выполнением заданий

1. Продумать, какой стиль поведения педагога будет в наибольшей мере соответствовать заданным условиям общения с учениками, обеспечит их продуктивную деятельность на занятии; использования каких элементов психофи-зического тренинга он потребует (распределенности, концентрации внимания, регуляции самочувствия, активизации волевых усилий).

2. Придумать, какое впечатление о себе хотелось бы оставить у окружающих в процессе общения с ними (спокойный, корректный, сдержанный, уверенный в себе, строгий и пр.).

3. Добиться педагогической целесообразности и эстетической привлекательности, выразительности своего внешнего вида.

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

Параметры оценки работы студентов в заданных ситуациях

1. Успешное прогнозирование предполагаемых условий общения, работы и рациональное моделирование своего поведения в соответствии с ними.

2. Обеспечение продуктивного общения, взаимодействия с учениками, создание для них оптимального режима работы, усвоения знаний.

3. Самоконтроль поведения, речевого общения, видение и правильная интерпретация реакции учеников на внешний вид, речь преподавателя; эффективная коррекция своего поведения.

4. Степень интереса и старания, проявленных студентом при выполнении учебного задания.

Практическая работа №11. Педагогическое разрешение конфликтов - 2 часа.

Цель занятия: Закрепление знаний студентов о сущности конфликта, развитие у них навыков анализа конфликтных ситуаций различных типов и формирование умения принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального взаимодействия.

Задание:

Задача 1. Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете не совещание к генеральному директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.

Задача 2. Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находиться на больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.

Задача 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между ними возникает конфликт.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

Задача 4. Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его заместителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю…

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты.

Задача 5. В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельностью.

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.

2. Вывод:

Контрольные вопросы:

Выберите вариант правильного ответа в каждом из 10 вопросов.

1. Конфликт — это:

а) борьба мнений;

б) спор, дискуссия по острой проблеме;

в) противоборство на основе столкновения противоположно направленных мотивов или суждений;

г) соперничество, направленное на достижение победы в споре;

д) столкновение противоположных позиций.

2. Противоборство — это:

а) открытое высказывание несогласия по какому-либо вопросу;

б) столкновение интересов;

в) нанесение взаимного ущерба;

г) борьба мнений;

д) соперничество по поводу какого-либо предмета.

3. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами социального взаимодействия являются:

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хо-тя-бы одного из них одержать победу над другим;

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние противоборства между ними;

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению своих позиций;

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые за-явления о своих требованиях;

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их реализации.

4. Конфликтная ситуация — это:

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними;

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, направленный на выяснение отношений;

г) причина конфликта;

д) этап развития конфликта.

5.Причина конфликта - это:

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его;

г)накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними;

д) то, из-за чего возникает конфликт.

6. То, из-за чего возникает конфликт — это:

а) мотивы конфликта;

б) позиции конфликтующих сторон;

в) предмет конфликта;

г) стороны конфликта;

д) образ конфликтной ситуации.

7. Образ конфликтной ситуации — это:

а) то, из-за чего возникает конфликт;

б) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия предмета конфликта;

в) истинные внутренние побудительные силы, подталкивающие субъект социального взаимодействия к конфликту;

г) то, о чем заявляют друг другу конфликтующие стороны;

д) субъективное отражение в сознании субъектов конфликтного взаимодействия целей конфликта.

8. Инцидент — это:

а) стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта;

б) истинная причина конфликта;

в) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними;

г) то, из-за чего возникает конфликт;

д) необходимое условие конфликта.

9.Стороны конфликта — это:

а) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих;

б) только субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта;

в) конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта;

г) субъекты социального взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта, и посредник (медиатор);

д) конфликтующие стороны в переговорном процессе по разрешению конфликта.

10. К какому виду относится конфликт, который характеризуется тем, что в нем сталкиваются две личности, в основе его лежат объективные противоречия и он способствует развитию соответствующей социальной системы?

а) межличностному бурному и быстротекущему;

б) межличностному, конструктивному;

в) межличностному, экономическому;

г) острому и длительному;

д) деструктивному.

Тема 1.19. Артистизм – компонент творческой индивидуальности педагога - 2 часа.

Практическая работа №12. Психолого - педагогические признаки театрального и педагогического действия - 2 часа.

Цель занятия: формировать представления о педагогическом мастерстве педагога; знакомство с элементами театральной педагогики; техникой выступления; овладение приемами воздействия на аудиторию; умение привлечь и удержать внимание учеников в области невербальной коммуникации.

Задание: Опросник для оценки степени артистичности педагога

1. Как часто вы испытываете творческое самочувствие (состояние душевного подъема, вдохновения, полной мобилизации сил)?

2. Много ли вам надо времени, чтобы «собраться» перед ответственным мероприятием (открытым уроком, педсоветом, родительским собранием)?

3. Часто ли вы испытываете чувство смущения, неловкости, выступая перед большой аудиторией?

4. Нравится ли вам быть в центре внимания?

5. Легко ли вам удается привести людей к своей точке зрения?

6. Любите ли вы рисовать, танцевать, играете ли на музыкальном инструменте?

7. Когда вы слушаете музыку, представляете ли ее цвет, какие-то образы?

8. Часто ли вы делитесь своими чувствами с окружающими?

9. Можете ли вы представить себя актером?

10. Часто ли вы видите себя со стороны?

11. Говорили ли вам, что от вас можно зарядиться энергией?