ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛУГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(ОП «МПК ЛГПУ»)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

по учебные дисциплины: ОП.03 АНАТОМИЯ

Раздел: «КЛЕТОЧНВЯ ТЕОРИЯ И ГИСТОЛОГИЯ»

Тема: «СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА КЛЕТКИ. ПОНЯТИЕ О ТКАНЯХ. ВИДЫ ТКАНЕЙ»

| С  оставила преподаватель: оставила преподаватель: Ардашникова Анастасия Сергеевна

|

Луганск, 2022 г.

В методической разработке учебного занятия по теме: «Строение и свойства клетки. Понятие о тканях. Виды тканей», приводятся изложения методов цитологического и гистологического исследований, основных положений клеточной теории, строение и функций компонентов клеток и способов клеточного деления.

Материал методической разработке по данной теме, предназначенный для изучения анатомии человека студентами 1 и 2 курса дневного по специальности 49.02.01 Физическая культура.

Разработал преподаватель анатомии и физиологии человека Ардашникова Анастасия Сергеевна

СОДЕРЖАНИЕ

|

|

|

-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| 4 |

-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЯ

| 5

8 |

-

план занятия

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

|

17 |

-

сПИСОК лИТЕРАТУРЫ

| 21 |

-

приложения | 22 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная методическая разработка составлена в соответствии Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования Луганской Народной Республики специальности 49.02.01 Физическая культура, общепрофессиональной учебной дисциплины по программе подготовки специалистов среднего звена ОП.03 Анатомия.

Методическая разработка предназначена для организации и проведения теоретического занятия.

В помощь обучающимся в методической разработке дается теоретический материал, оснащенный иллюстрациями, который необходим для успешного освоения материала по разделу «Клеточная теория и гистология», а также представлено тренировочное тестирование по основным разделам темы. В конце пособия в приложении представлены эталоны ответов. Данная тема методической разработки включает в себя наглядные пособия в виде мультимедийной-презентации, а также ознакомление обучающихся с микроскопом и гистологическими препаратами тканей.

Материал сочетает в себе морфологические и функциональные критерии и подходы, позволяющие изучить жизнедеятельность организма человека и отдельных его частей, их связь между собой. Все вышеизложенное дает студенту целостное представление об клетке и тканях человека.

Информация теоретического занятия существенно облегчает самостоятельную подготовку обучающегося, поскольку оно содержит не только информацию по основным разделам анатомии, но и методы самопроверки, включая тестирование по теме.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЯ

Тема занятия: «Строение и свойства клетки. Понятие о тканях. Виды тканей».

Тип учебного занятия: комбинированное

Место проведения: кабинет биологии

Продолжительность проведения занятия: 1 час 20 минут

Мотивация темы: активизация познавательной деятельности и интереса студентов к изучению данной темы, постановка цели и задач занятия.

Цели занятия:

1.Учебная.

Студент должен знать:

-строение клетки;

-свойства клетки;

- понятие о тканях;

- виды тканей.

Студент должен иметь представление о:

- классификации тканей;

- местоположении их в организме;

-законах распределения тканей в организме.

Студент должен уметь:

-показывать на таблицах, плакатах, муляжах строение клетки отдельные компоненты клетки, виды тканей;

-пользоваться медицинской терминологией;

2. Развивающая.

Студент должен понимать, что:

-клетка - элементарная живая система, основа строения и развития всех животных и растений, без которой невозможно представить целостность организма;

-ткань — система клеток и межклеточного вещества, объединенных общим происхождением, строением и выполняемыми функциями;

-клетки объединяются в ткани, из тканей состоят органы человека.

3. Воспитательная.

Прививать у студентов:

-ответственное отношение к учебе.

Оборудование:

1.Таблицы: «Строение клетки», «Виды тканей».

2.Раздаточный материал (тестовые задания).

3.Мультимедиа-презентация.

4.Микроскоп, гистологические препараты тканей.

Межпредметные связи:

1.Биология – «Строение и свойства клетки», «Виды тканей».

2. Анатомия – «Ткани. Понятие об органе и системе органов».

3.Возрастная анатомия, физиология и гигиена – «Организм как целое. Единство организма и среды».

Внутрипредметные связи:

1.«Основы гистологии. Эпителиальная ткань – особенности, разновидности, расположение в организме, функции».

2.«Соединительная ткань – особенности, разновидности, расположение в организме».

3.«Нервная и мышечная ткани. Разновидности, расположение в организме».

Структура занятия:

1.Организационный момент

2.Контроль знаний

-определение анатомии;

-определение физиологии;

-методы анатомии;

-методы физиологии;

-значение анатомии и физиологии в медицине

3.Изучение нового материала

4.Закрепление

5.Домашнее задание

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

-

Понятие «цитология» и «гистология». Определение клетки.

-

История открытия клетки

-

Состав клетки.

-

Основные компоненты клетки.

-

Органоиды клетки.

-

Межклеточное вещество.

-

Свойства и функции клетки.

-

Определение ткани.

-

Виды тканей.

Гистология — это наука о строении, развитии и жизнедеятельности тканей животных организмов. Ткани являются составной частью органов и состоят из клеток и неклеточных структур. Поэтому в гистологию входят цитология (учение о клетке), общая гистология (учение о тканях) и частная гистология (учение о микроскопическом строении органов). Гистология включает в себя и раздел о внутриутробном развитии организма — эмбриологию.

Цитология - наука о закономерностях строения, развития и жизнедеятельности клетки. В последние годы широкое распространение получил близкий по смыслу термин «биология клетки», который особенно часто используют в тех случаях, когда речь идет об изучении фундаментальных закономерностей жизнедеятельности клетки. Термин «цитология» стал использоваться более ограниченно для обозначения прикладных, в частности, диагностических исследований клеточного материала. В отечественной научной и учебной литературе термин «цитология» часто используется в обоих указанных значениях. Цитологию подразделяют на общую и частную.

Общая цитология изучает наиболее общие структурно-функциональные свойства, присущие всем клеткам организма. Как правило, ее изучение предшествует освоению курса гистологии.

Частная цитология рассматривает специфические характеристики клеток конкретных тканей и органов, обусловленные особенностями их развития, жизнедеятельности и выполняемых функций. Обычно изучение вопросов частной цитологии включено в материал соответствующих разделов частной гистологии.

Клетка (cellula) — элементарная единица живого организма, обладающая способностью к обмену веществ с окружающей средой и передаче генетической информации при размножении. Клетки специфичны для каждого вида. Они чрезвычайно разнообразны по строению, форме и размерам. Самая крупная клетка — яйцеклетка, достигающая 0,2 мм в диаметре, самая маленькая — лимфоцит (размером 5 мкм).

Впервые название "клетка" в 1665 г. применил в Англии Роберт Гук который, рассматривая тонкий срез пробки с помощью сконструированного им микроскопа, увидел, что пробка состоит из ячеек. Впервые под микроскопом некоторые клетки животных организмов рассмотрел А. Левенгук (1674). Однако уровень знаний о клетке, достигнутый в XVII веке, существенно не изменился до начала XIX века.

Немецкий ботаник М. Шлейден в 1838 г. сделал важный вывод о клеточной организации растений. Зоолог Т. Шванн на основе уже многочисленных знаний о клетке в 1839 г. впервые сформулировал клеточную теорию: клетка представляет основную единицу строения всех живых организмов, клетки животных и растений сходны по своему строению, вне клетки нет жизни.

Клетки существуют как самостоятельные организмы (например, простейшие, бактерии), так и в составе многоклеточных организмов, в которых имеются половые клетки, служащие для размножения, и клетки тела (соматические), различные по строению и функциям (например, нервные, костные, секреторные и др.).

Размеры клеток человека находятся в диапазоне от 7 мкм (лимфоциты) до 200-500 мкм (женская яйцеклетка, гладкие миоциты). В теле человека имеется большое количество клеток: от 2х1012 до 1014.

В состав любой клетки входят белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ, минеральные соли и вода. Из неорганических веществ в клетке содержится больше всего воды (70-80%), из органических - белков (10-20%).

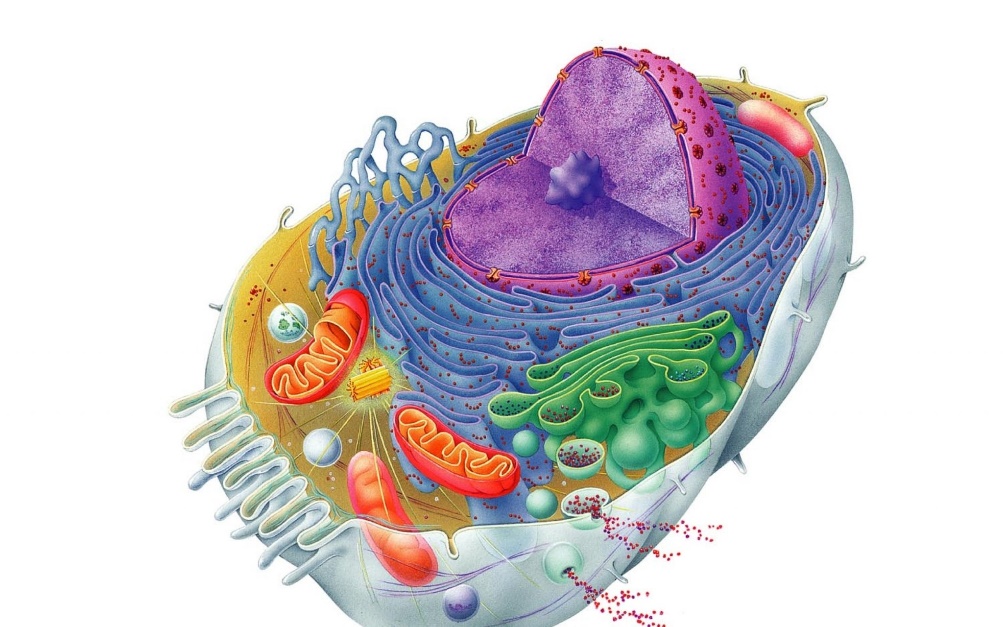

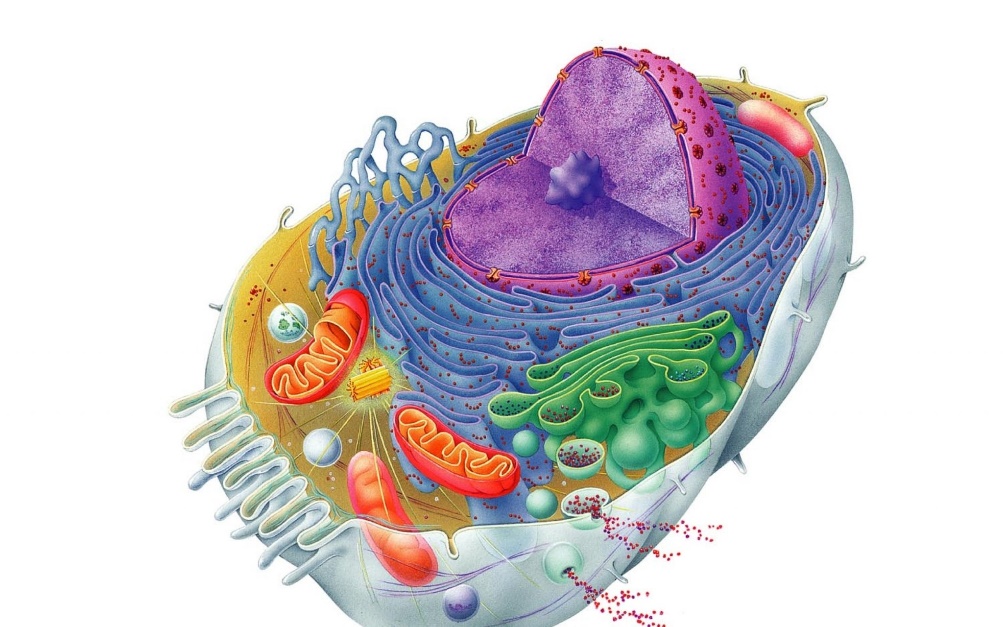

Основными частями клетки являются: ядро, цитоплазма, клеточная оболочка (цитолемма). Более подробно структура клетки представлена на схеме.

КЛЕТКА

КЛЕТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА (ЦИТОЛЕММА)

ЦИТОПЛАЗМА

-

гиалоплазма

-

органеллы (органоиды):

-Эндоплазматическая сеть

-Комплекс Гольджи

-Клеточный центр

-Митохондрии

-Лизосомы

-Специального назначения

-Включения

ЯДРО

-

- нуклеоплазма

-

- 1-2 ядрышка

-

- хроматин

Табл. 1. Структура клетки

Ядро клетки находится в цитоплазме и отграничено от нее ядерной оболочкой - нуклеолеммой. Оно служит местом сосредоточения генов, основным химическим веществом которых является ДНК. Ядро регулирует формообразовательные процессы клетки и все ее жизненные отправления. Нуклеоплазма обеспечивает взаимодействие различных ядерных структур, ядрышки участвуют в синтезе клеточных белков и некоторых ферментов, хроматин содержит хромосомы с генами - носителями наследственности.

Гиалоплазма (греч. hyalos - стекло) - основная плазма цитоплазмы, является истинной внутренней средой клетки. Она объединяет все клеточные структуры (ядро, органеллы, включения) и обеспечивает химическое взаимодействие их друг с другом.

Органеллы (органоиды) - это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке определенные функции.

К ним относятся:

1) эндоплазматическая сеть - система разветвленных каналов полостей, образованная двойными мембранами, связанными клеточной оболочкой. На стенках каналов имеются мельчайшие тельца - рибосомы, являющиеся центрами синтеза белка;

-

комплекс Гольджи, или внутренний сетчатый аппарат, - имеет вид сетки и содержит вакуоли разной величины (лат. «vacuum» - пустой). Участвует в выделительной функции клеток и в образовании лизосом;

-

клеточный центр - цитоцентр состоит из шаровидного плотного тела - центросферы, внутри которого лежат 2 плотных тельца - центриоли, связанные между собой перемычкой. Располагается ближе к ядру, принимает участие в делении клетки, обеспечивая равномерное распределение хромосом между дочерними клетками;

-

митохондрии (греч. mitos - нить, chondros - зерно) имеют вид зернышек, палочек, нитей. В них осуществляется синтез АТФ ("силовая станция" клетки);

-

лизосомы - пузырьки, заполненные ферментами, которые регулируют обменные процессы в клетке и обладают пищеварительной (фагоцитарной) активностью. Лизосомы нередко называют "дворниками" клетки, так как с их помощью уничтожаются старые или поврежденные клеточные компоненты;

-

органеллы специального назначения: миофибриллы, нейрофибриллы, тонофибриллы, реснички, ворсинки, жгутики, выполняющие специфическую функцию клетки.

Цитоплазматические включения - это непостоянные образования в виде гранул, капель и вакуолей, содержащих белки, жиры, углеводы, пигмент и другие вещества.

Клеточная оболочка - цитолемма, или плазмолемма, покрывает клетку с поверхности и отделяет ее от окружающей среды. Является полупроницаемой и регулирует поступление веществ в клетку и выход их из нее.

Межклеточное вещество находится между клетками. В одних тканях оно жидкое (например, в крови), а в других состоит из аморфного (бесструктурного) вещества.

Любая живая клетка обладает следующими основными свойствами:

1) обменом веществ, или метаболизмом (главное жизненное свойство);

-

чувствительностью (раздражимостью);

-

способностью к размножению (самовоспроизведению);

-

способностью к росту, т.е. увеличению размеров и объема клеточных структур и самой клетки;

-

способностью к развитию, т.е. приобретению клеткой специфических функций;

-

секрецией, т.е. выделением различных веществ;

-

передвижением (лейкоциты, гистиоциты, сперматозоиды);

8) фагоцитозом (лейкоциты, макрофаги и др.).

Функции клетки

Функции специализированных органелл (микроворсинок, ресничек, жгутиков, миофибрилл, микротрубочек) зависят от физиологического назначения того или иного органа. Например, микроворсинки эпителия тонкой кишки участвуют в процессе всасывания питательных веществ.

Функции клетки как части многоклеточного организма заключаются в обмене веществ с окружающей средой. Клетки усваивают и расщепляют питательные вещества большей частью в аэробных условиях, с помощью кислорода (окислительное фосфорилирование в митохондриях),

иногда в анаэробных условиях. В результате затрачивается и вновь образуется энергия, которая накапливается в высокоэнергетических фосфорных соединениях (в основном в АТФ).

Они обладают раздражимостью, проявляемой, например, в двигательных реакциях лейкоцитов, сперматозоидов, мерцательного эпителия. Возбудимыми называют клетки, в которых процесс возбуждения сопровождается какими-либо признаками. При этом мышечные клетки способны сокращаться. Нервные клетки вырабатывают очень слабый электрический переменный ток (нервные импульсы, биотоки). Железистые клетки выделяют секреты.

Структуры клетки находятся в динамическом равновесии. Плазматическая мембрана и органеллы находятся в непрерывном движении и постоянной перестройке. Взаимодействие клеток между собой и внешней средой — необходимое условие для поддержания жизнедеятельности организма.

Рост и развитие организма осуществляются благодаря размножению клеток и их дифференцировке (специализации). В процессе размножения постоянно обновляются клетки эпителия и соединительной ткани.

Нейроны и миокардиоциты взрослого человека как высокоспециализированные клетки в значительной степени утратили способность к делению в обычных условиях. Различают прямое, непрямое и редукционное деление клетки.

Непрямое деление (митоз) состоит из нескольких фаз, сопровождающихся сложной перестройкой клетки.

Прямое деление (амитоз) встречается редко (в патологии, у стареющих клеток) и заключается в разделении клетки и её ядра на две части.

Мейоз — редукционное деление половых клеток. Этот процесс сопровождается сложными превращениями и редукцией хромосом. В результате каждая половая клетка содержит половинный набор хромосом. Время от одного деления клетки в организме до другого называют жизненным циклом клетки. Регуляция клеточных функций осуществляется ядром, а также изменением мембранного потенциала с помощью гормонов, антигенов, медиаторов и других биологически активных веществ, выделяемых специализированными клетками (например, при повреждении или иммунной реакции тучные клетки выделяют гистамин).

Деление клеток:

-непрямое (митоз)

-прямое (амитоз)

-мейоз (образование половых клеток)

Митоз выделяют 4 фазы:

-профаза

-метафаза

-анафаза

-телофаза

Профаза характеризуется формированием в ядре хромосом. Клеточный центр увеличивается, центриоли удаляются друг от друга. Исчезают ядрышки.

Метафаза расщепление хромосом, исчезновение ядерной оболочки. Клеточный центр образует веретено деления.

Анафаза дочерние хромосомы возникшие при расщеплении материнских, расходятся к полюсам.

Телофаза формируются дочерние ядра и происходит деление тела клетки, путем истончения центральной части.

Амитоз начинается с деления ядрышек путем перегруппировки, затем идет деление цитоплазмы. В некотором случае деление цитоплазмы не происходит. Образуются ядерные клетки.

Ткань - это система клеток, сходная по происхождению, строению и функциям. В состав тканей входят также тканевая жидкость и продукты жизнедеятельности клеток. Учение о тканях называется гистологией (греч. histos - ткань, logos - учение, наука).

Морфологически ткани построены из клеток и межклеточного вещества. Все большое разнообразие тканей организма человека и животных может быть условно сведено к четырем тканевым группам:

1) пограничные ткани, или эпителии (epi, греч. — на, téla, лат. — ткань, тонкая, как паутина);

2) ткани внутренней среды организма, или соединительные;

3) мышечные ткани;

4) нервная ткань.

Пограничные, или эпителиальные, ткани располагаются на поверхностях, граничащих с внешней средой (эпителии кожного типа), а также выстилают стенки полых органов (эпителии кишечного типа) и замкнутых полостей тела. Эпителий, выстилающий сосуды изнутри, называется эндотелием.

Комплексы эпителиальных клеток в форме трубок, мешочков и других структур образуют железы (железистый эпителий). Основные функции эпителиев — покровная и секреторная.

Ткани внутренней среды, или соединительные. Они не имеют прямой связи с внешней средой, очень различны по своим свойствам и объединены в одну группу на основе общей функции (определяющей и главные признаки строения) — поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). В ходе эволюции позвоночных ткани внутренней среды развивались в разных направлениях: одна подгруппа стала выполнять трофическую и защитную функции (жидкие ткани — кровь и лимфа и кроветворные ткани), другая — функцию опоры (волокнистая соединительная, хрящевая и костная ткани). Детализацию такой классификации можно продолжить. Так, хрящевая ткань по характеру промежуточного вещества бывает гиалиновая, или стекловидная, волокнистая, или фиброзная, и эластическая, содержащая сеть эластических волокон. Костная ткань — самая твердая и крепкая (после эмали зуба) ткань во всем организме, во много раз превосходящая по прочности железо и гранит. Этими свойствами она обязана промежуточному веществу, пропитанному солями извести.

Мышечные ткани. Объединяются по функциональному признаку — способности сокращаться. Сократимые элементы развиваются из нескольких источников и имеют различное строение.

Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань, содержащаяся в стенке кишечника, мочеотводящих путей и т. д., — непроизвольная, медленно сокращается, состоит из веретеновидных клеток, внутри имеющих тонкие нити — миофиламенты. Скелетная (исчерченная, поперечно-полосатая) мышечная ткань подчиняется воле человека, состоит из длинных (до 10–12 см) волокон, имеющих в поперечнике всего 10–15 мкм. Внутри волокон тоже имеются специфические элементы в виде поперечно-полосатых миофибрилл. Скорость сокращения их велика. Сердечная исчерченная мышечная ткань состоит из клеток, которые содержат поперечно-полосатые фибриллы, по расположению и деталям строения отличающиеся от фибрилл скелетных мышечных волокон. Отличие заключается также и в том, что сердечная мышца не подчиняется нашей воле и работает, не переставая, от первого в жизни сокращения до последнего.

Отдельным видом мышечной ткани являются клетки мышцы, суживающей и расширяющей зрачок. К ним примыкают мышечно-эпителиальные клетки в концевых отделах потовых, грудных и слюнных желез.

Нервная ткань. Она представлена нервными клетками и вспомогательными элементами — нейроглией, или, короче, глией (gliá, греч. — клей).

Нервные клетки снабжены отростками двоякого рода. Одни отростки несут раздражение от воспринимающих аппаратов к телу клетки и древовидно ветвятся, почему и называются дендритами (déndron, греч. — дерево).

Другие отростки отходят по одному от тела клетки и проводят нервный импульс от нее на эффекторную клетку, производящую эффект какого-либо действия. Этот отросток называется нейритом, он тянется на большое расстояние, иногда больше 1 м, и составляет осевой цилиндр нервного волокна, отчего его называют также аксоном (áxis, лат. — ось).

Аксон покрыт оболочкой, состоящей из особых клеток нейроглии. В зависимости от деталей строения различают белые (миелиновые) волокна и серые (безмиелиновые) волокна. Нервная клетка со всеми отростками и их конечными разветвлениями называется нейроном (néuron, греч. — нерв), или нейроцитом. Основные свойства нервной ткани — раздражимость и проводимость.

Особое место в организме человека занимает кровь и лимфа - жидкая ткань, выполняющая дыхательную, трофическую и защитную функции.

В организме все ткани тесно связаны между собой морфологически и функционально. Морфологическая связь обусловлена тем, что различные ткани входят в состав одних и тех же органов. Функциональная связь проявляется в том, что деятельность разных тканей, входящих в состав органов, согласована.

Клеточные и неклеточные элементы тканей в процессе жизнедеятельности изнашиваются и отмирают (физиологическая дегенерация) и восстанавливаются (физиологическая регенерация). При повреждении тканей происходит также их восстановление (репаративная регенерация). Однако не у всех тканей этот процесс протекает одинаково. Эпителиальная, соединительная, гладкая мышечная ткань и клетки крови регенерируют хорошо. Поперечнополосатая мышечная ткань восстанавливается лишь при определенных условиях. В нервно ткани восстанавливаются только нервные волокна. Деление нервных клеток в организме взрослого человека не установлено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

Тема: «Строение и свойства клетки. Понятие о тканях. Виды тканей.»

Вариант 1

1.Клетка состоит из:

1)органоидов и мембран; 2)органов и полостей;

3)органов и межклеточного вещества; 4)клеток и межклеточного вещества.

2.Клетку изучает наука:

1)эмбриология; 2)гистология; 3)цитология; 4)гигиена.

3.Главная часть клетки, которая отвечает за хранение и передачу наследственной информации:

1) цитоплазма; 2)митохондрия; 3)ядро; 4)эндоплазматическая сеть.

4.В лизосомах, в отличии от митохондрий не происходит:

1)синтез молекулы АТФ; 2)расщепление органических веществ;

3)гидролиз белков до аминокислот; 4)расщепление ДНК.

5.Клеточный органоид, содержащий молекулу ДНК:

1)рибосома; 2)хлоропласт; 3)клеточный центр; 4)комплекс Гольджи.

6.Какие функции выполняет комплекс Гольджи:

1)синтезирует органические вещества из неорганических;

2)расщепляет биополимеры до мономерв;

3)накапливает белки, липиды, углеводы, синтезированные в клетке;

4)осуществляет сборку компонентов клеточной мембраны;

5)окисляет органические вещества до неорганических;

6)участвует в образовании лизосом.

7.Чем лизосомы отличаются от митохондрий?

1)имеют наружную и внутреннюю мембраны;

2)имеют многочисленные выросты-кристы;

3)участвуют в процессе освобождения энергии;

4)в них пировиноградная кислота окисляется до углекислого газа и воды;

5)в них биополимеры расщепляются до мономеров;

6)участвуют в обмене веществ.

8.Соединительная ткань:

1)образована клетками с длинными отростками;

2)образована плотно прилегающими друг к другу клетками;

3)имеет сильно развитое межклеточное вещество;

4)состоит из мышечных волокон.

9.Ткань состоящая из плотно прилегающих друг к другу клеток:

1)эпителиальная; 2)соединительная;

3)мышечная; 4) нервная.

10.Выберите три верных ответа. Видами соединительной ткани являются:

1)гладкая; 2)костная; 3)жировая;

4)мерцательная; 5)хрящевая; 6)поперечно-полосатая.

Вариант 2

1.Ткань состоит из:

1)органоидов и мембран; 2)органов и полостей;

3)органов и межклеточного вещества; 4)клеток и межклеточного вещества.

2.Ткань изучает наука:

1)эмбриология; 2)гистология; 3)цитология; 4)гигиена.

3.Функцию передвижения веществ, установление связи между органоидами в клетке выполняет:

1) ядро; 2)комплекс Гольджи; 3)цитоплазма; 4)плазматическая мембранна.

4.Ядро клетки отделено от цитоплазмы:

1)клеточной стенкой; 2)клеточной мембранной;

3)ядерной мембранной; 4)вакуолью.

5.Формирование лизосом происходит в:

1)комплекс Гольджи; 2)митохондриях;

3)клеточный центр; 4)эндоплазматическая сеть.

6.Какую функцию в клетке выполняет ядро?

1)осуществляет синтез углеводов;

2)регулирует процессы жизнедеятельности;

3)устанавливает связь между органоидами;

4)осуществляет связь одной клетки с другими;

7. Какие функции в клетке выполняет плазматическая мембрана?

1)придает клетке жесткую форму;

2)отграничивает цитоплазму от окружающей среды;

3)служит матрицей для синтеза рРНК;

4)обеспечивает поступление в клетку ионов и мелких молекул;

5)обеспечивает передвижение веществ в клетке;

6)участвует в поглощении веществ клеткой.

8.Эпителиальная ткань:

1)образована клетками с длинными отростками;

2)образована плотно прилегающими друг к другу клетками;

3)имеет сильно развитое межклеточное вещество;

4)состоит из мышечных волокон.

9.Нервная ткань:

1)образована клетками с длинными отростками;

2)образована плотно прилегающими друг к другу клетками;

3)имеет сильно развитое межклеточное вещество;

4)состоит из мышечных волокон.

10.Выберите три верных ответа. Видами мышечной ткани являются:

1)гладкая; 2)костная; 3)жировая;

4)поперечно-полосатая сердечная; 5)хрящевая; 6)поперечно-полосатая.

Ключ к тестированию:

| Вариант 1 | Вариант 2 |

| 1) 1 6) 4 2) 3 7) 2 3) 3 8) 3 4) 2 9) 4 5) 2 10) 2,3,5 | 1) 4 6) 2 2) 2 7) 1 3) 3 8) 2 4) 3 9) 1 5) 1 10) 1,4,6 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1.Липченко В.Я. «Атлас нормальной анатомии человека» - М., 2012.

2.Самусев Р.П. «Анатомия человека» - М., 2011 и 2014.

3.Судаков К.В. «Физиология. Основы и функциональные системы» - М., 2013.

4.Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека» - Ростов-на-Дону, 2014.

5.Агаджанян Н.А., Телль Л.З. и соавт. «Физиология человека» - Н.Новгород, 2013

Дополнительная литература:

6.Сапин М.Р. «Анатомия человека» В 2 томах, - М., 2012

7.Борисович А.И. «Словарь терминов и понятий по анатомии человека».

8.Брин В.Б. «Физиология человека в схемах и таблицах» - Ростов-на-Дону, 2010.

9.Егоров И.В. «Клиническая анатомия человека» - Ростов-на-Дону, 2012.

10.Сапин М.Р., Билич Г.Л. «Анатомия человека» - М. 2013

11.Синельников Р.Д. «Атлас анатомии человека» в 3 томах, М., 2010

12.Фениш Х. «Карманный атлас анатомии человека» - Минск, 2012.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис 1. Строение клетки и клеточные органеллы

Рис 2. Разнообразие клеток человека

Рис 3. Деление клетки

оставила преподаватель:

оставила преподаватель: