СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методика обучения техническим приёмам игры в волейбол в общеобразовательной школе

Правильно организованные занятия волейболом являются прекрасным средством всестороннего физического развития занимающихся и способствуют решению важных воспитательных задач.

Просмотр содержимого документа

«Методика обучения техническим приёмам игры в волейбол в общеобразовательной школе»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт психологии и педагогики

Кафедра физической культуры и спорта

Храмова Мирослава Александровна

студентка 4 курса

заочной формы обучения

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Выпускная квалификационная работа

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

профиль: «Физическая культура»

Квалификация – бакалавр

| «Допущен к защите»: Зав. кафедрой ФКиС кандидат педагогических наук, доцент кафедры ФКиС _________________С.А. Пронкина «__»_________________2018 г. | Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ФКиС Д.А.Райчук Подпись:_________________ |

Защита состоялась «_____» ___________2018 г. Оценка «___________»

г. Южно-Сахалинск

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………... | 3 |

| ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ………………………... | 5 |

| Классификация техники игры в волейбол……………………………... | 5 |

| Волейбол, как часть содержания предмета «Физическая культура»… | 14 |

| Формирование двигательных навыков и этапы обучения техни-ческим приемам игры в волейбол…………………………………………... | 17 |

| ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.. | 25 |

| 2.1. Задачи исследования……………………………………………………. | 25 |

| 2.2. Методы исследования…………………………………………………... | 25 |

| 2.3. Организация исследования……………………………………………... | 29 |

| ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ…. | 30 |

| 3.1. Характеристика методики обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск………………………………….. | 30 |

| 3.2. Результаты исследования и их обсуждение………..………………….. | 43 |

| ВЫВОДЫ……………………………………………………………………... | 51 |

| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………. | 53 |

| ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………. | 56 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное признание. Волейбол введен в программу физического воспитания в школах, техникумах, высших учебных заведениях.

Основными техническими приемами игры волейбол, изучаемыми в соответствии с требованиями школьной программы для 5-6 класса, являются передачи мяча двумя руками сверху и снизу, нижняя и верхняя прямая подачи, прямой нападающий удар по ходу разбега, одиночное блокирование (Лях В.И.,2005).

Трудно найти сегодня общеобразовательную школу, в которой не было бы волейбольной секции. Правильно организованные занятия волейболом являются прекрасным средством всестороннего физического развития занимающихся и способствуют решению важных воспитательных задач.

Обучение элементам техники волейбола – основа игры, так как любой тактический замысел не может быть осуществлен без хорошего владения техническими приемами. Чем разнообразнее техническая подготовленность волейболистов, тем большими техническими возможностями располагает команда. Однако техническая подготовка еще не обеспечивает тактического успеха. Волейболистам помимо всего, необходимо научиться умело, с учетом игровой обстановки, применять усвоенные приемы техники игры [13].

Вопросами изучения рациональной техники, методики обучения и тренировки занимались такие отечественные авторы, как: Клещёв Ю.Н. 2005, Козырева Л.В. 2003, Ю.Д. Железняк 2004, 2008, 2011, А. В. Беляев 2006, М.В., Савина 2006 и многие другие.

Освоение техники игры в волейбол – это во многом и умственный процесс. Понять до тонкостей суть технического приема, мысленно представить себе структуру движений во время практических действий с мячом и найти самое рациональное решение для себя – такова, примерно, схема обучения и совершенствования. Как показывает практика, на обучение игре в волейбол затрачивается значительно больше времени, чем в других игровых видах спорта, что объясняется специфичностью выполнения элементов техники [9].

Таким образом, нет сомнения, что массовое развитие спорта среди учащихся является одним из важных условий повышения спортивного мастерства взрослых спортсменов.

Цель исследования: разработать и обосновать эффективность методики обучения техническим приемам игры в волейбол детей среднего школьного возраста.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу СОШ №6 г. Холмск.

Предмет исследования: средства и методы обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу СОШ №6 г. Холмск.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что внедрение в учебно-тренировочный процесс учащихся 5-6 классов разработанной методики, приведет к более быстрому овладению техническим приемам игры в волейбол.

Научная новизна исследования представляет собой поиск наиболее эффективных средств и методов обучения техническим приемам игры в волейбол детей среднего школьного возраста.

Практическая значимость состоит в том, что полученные в ходе исследования данные могут быть использованы учителями физической культуры и тренерами-преподавателями по волейболу Сахалинской области.

Структура работы: работа состоит из 61 листа печатного текста, введения, трех глав, 12 таблиц, 12 рисунков, выводов, списка использованной литературы и 2 приложений.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Классификация техники игры в волейбол

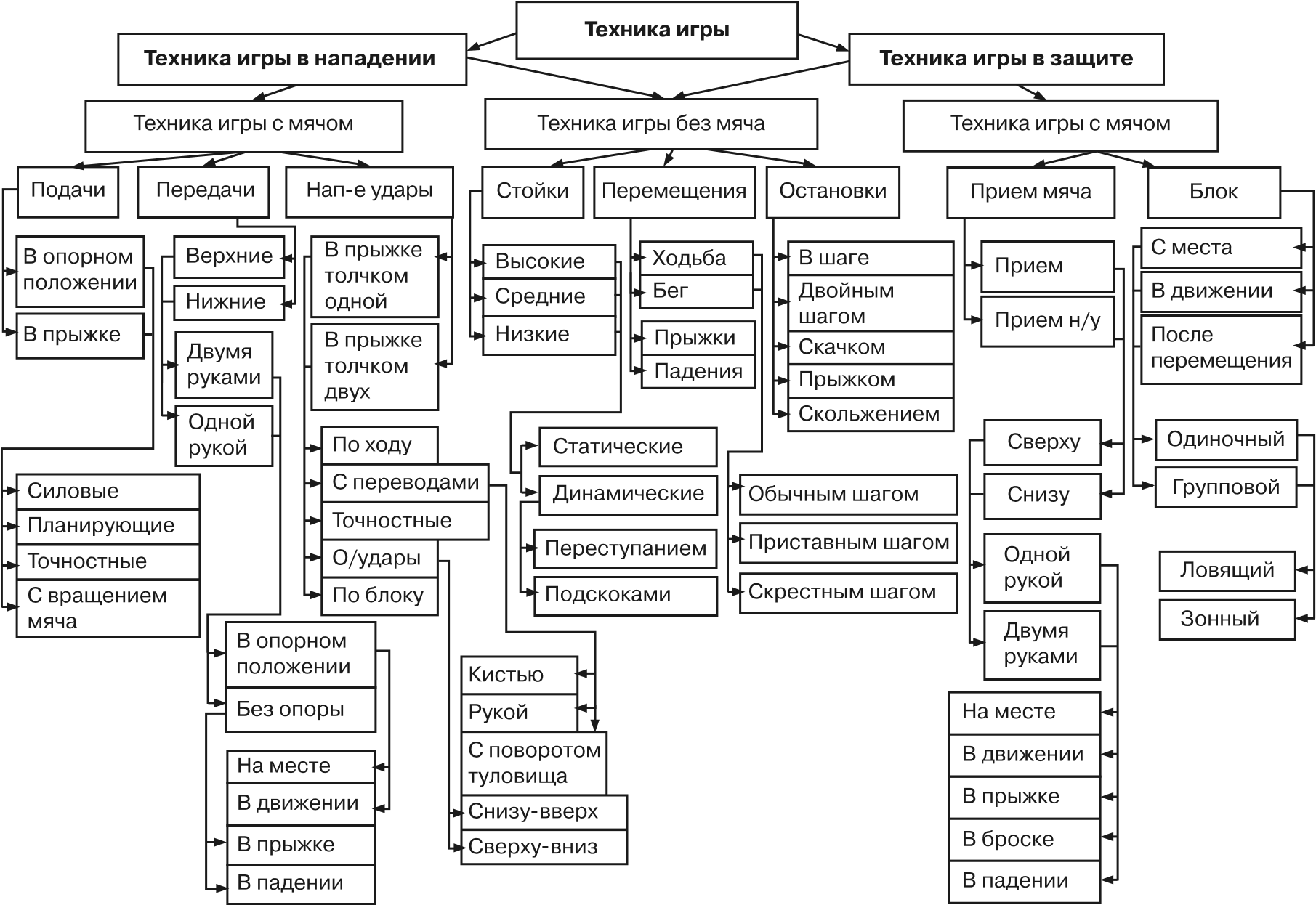

Под спортивной техникой в общем виде понимают способы выполнения спортивных движений [19,27]. В волейболе имеется огромный арсенал технических приемов, используемых игроками. В первом приближении техника игры в волейбол условно делится на технику нападения и технику защиты (рис.1).

Рис.1. Классификация техники игры в волейбол

Часть игровых приемов безусловно можно отнести к технике нападения, часть к разделу техники защиты. Такие важные игровые приемы, как передачи сверху и снизу, стойки, перемещения, остановки и прыжки, можно отнести к обоим разделам.

Волейбольные стойки имеют большое значение для успешного ведения игры. В той или иной стойке игроки находятся в течение всего игрового времени. Несмотря на простоту исполнения, часто стойки игроками выполняются с ошибками.

Стойки волейболиста – это наиболее рациональные положения тела, позволяющие в процессе игры эффективно и надежно обрабатывать мяч, или готовиться к выполнению действий.

Рациональность, т.е. выгодность по универсальному критерию эффективности не надо путать с удобством. Удобной для игрока по ощущениям может стать и очень нерациональная стойка (или любой другой технический элемент) в силу привычности, ставшей результатом многократных повторений. Удобно – не всегда означает выгодно и эффективно. Удобной, привычной должна стать рациональная и эффективная стойка – это путь к совершенству.

Одни игровые приемы выполняются в стойке (передачи снизу и сверху, прием подач, часто игра в защите и др.); для других приемов стойка является лишь стартовым положением (нападающий удар, блок, подача, игра в защите и в страховке).

Многообразие решаемых задач определяет различие стоек и требований к ним. Можно выделить высокие, средние и низкие стойки. Высокую стойку используют нападающие, блокирующие, подающие и часто – связующие игроки. В средней стойке (рис.2) принимают подачу, часто – нападающие удары, осуществляют страховку и выполняют вторые передачи. Низкую стойку (рис.3) используют защитники. Их различие определяется степенью сгибания ног, расстоянием между стопами и углом наклона туловища. Все стойки также делятся на статические и динамические. Последние могут осуществляться подскоками или переступанием.

Стойки призваны обеспечивать выгодные условия для быстрого начала игровых действий и удобства обработки мяча. Это диктует необходимость располагаться на передней части стопы, согнув в коленях ноги и наклонив прямое туловище вперед тем сильнее, чем ниже стойка. В такой стойке при опущенных вниз плечах легче организовать жесткость отражающей платформы.

Напротив, при согнутом туловище, чему часто сопутствует поднимание плеч вверх, естественным будет положение рук внизу, что невыгодно при игре в защите и приеме подач. Из такого исходного положения для организации отражающей платформы руки игроку приходится поднимать вверх к мячу, а это, учитывая огромную скорость полета мяча после ударов, является встречным ударом, снижающим точность доводки.

Напротив, при согнутом туловище, чему часто сопутствует поднимание плеч вверх, естественным будет положение рук внизу, что невыгодно при игре в защите и приеме подач. Из такого исходного положения для организации отражающей платформы руки игроку приходится поднимать вверх к мячу, а это, учитывая огромную скорость полета мяча после ударов, является встречным ударом, снижающим точность доводки.

Рис.2. Средняя стойка Рис.3. Низкая стойка

Ссылки на то, что из подобной расслабленной позы можно быстрее среагировать на летящий мяч, несостоятельны. И опыт спортсменов, и экспериментальные данные показывают, что время старта укорачивается, если в стартовом положении, например, спринтер, давит на колодки. Вместе с тем, чрезмерное напряжение мышц ведет к «зажиму» игроков и задерживает начало перемещения к мячу. Поэтому игроки используют динамические стойки, позволяющие быстрее стартовать.

Все виды перемещения объединяют плавность и мягкость их выполнения за счет неполного выпрямления ног в коленях и отсутствия маховых движений руками. Перемещения в волейболе осуществляются приставным и обычным шагом посредством ходьбы и бега. А также при помощи различных прыжков и падений.

Перемещения приставными шагами. В игре бывает много ситуаций, когда переместительные движения можно осуществлять приставными шагами. Это выгодно – так не деформируется стойка игрока в процессе перемещения, что обеспечивает его готовность к обработке мяча в любой момент времени. Слабость этого способа – его невысокая скорость в сравнении с обычным бегом.

Если позволяет время, в начале перемещения можно использовать скрестный шаг. Однако при игре в защите его лучше не использовать, иначе в игре могут случаться ситуации, когда мяч защитнику придется обрабатывать в положении скрестного шага, что неудобно. Но очень важно перемещения выполнять в стойке; в стойке же надо и остановиться. Причем, в такой стойке, в которой будет обрабатываться мяч с тем, чтобы не отбивать его на ходу – это снижает надежность обработки. Это получается не всегда, часто игровая ситуация требует обработки мяча в движении, но стремиться к остановке в удобной стойке необходимо.

Рассмотрим подробнее механику первых шагов. Начиная перемещение в стойке, игрок первый шаг всегда делает ближней по направлению движения ногой, отрывая ее от опоры, что приводит к потере равновесия с опорой на другую ногу. Вывод игрока из равновесия, без чего, собственно, невозможно перемещение (если не действует внешняя сила), осуществляется не через ближнюю ногу (ведь она отрывается от опоры), а при помощи отталкивания дальней. В противном случае (при начале движения через потерю равновесия и отталкивания ближней к цели ногой) наиболее эффективной была бы высокая стойка с небольшим расстоянием между стоп.

Практика и теоретические представления показывают обратное: чем ниже и шире стойка, выполненная на согнутых ногах (в известных пределах), тем легче начать перемещение.

Передачи мяча сверху двумя руками. На главное место при выполнении любых верхних передач выдвигается точность мышечных напряжений, развиваемых в процессе придания скорости и направления мячу. В простейших случаях точностных движений их целевая точность во времени и в пространстве определяется двумя основными факторами. 1. Согласованным возбуждением мышц, вызывающим строго дозированное напряжение, как по величине развиваемых сил, так и по направлению и длительности их действия, решающее задачу придания необходимого вектора скорости мячу. 2. Коррекцией развиваемых мышцами сил на основе постоянных сигналов текущей обратной связи о ходе выполнения двигательной задачи, поступающих с проприорецепторов и экстерорецепторов. Навык координации дозированных напряжений мышц, обеспечивающий нужный конечный результат, формируется также на основе принципа обратной связи. Он позволяет корректировать мышечные напряжения в процессе выполнения движений и сравнивать полученный эффект с развиваемыми усилиями, в том числе после выполнения технического приема, а также вносить необходимые коррекции в последующих попытках. Повышение эффективности работы этих факторов обычно обеспечивается за счет многократных повторений в тренировочных занятиях.Передачи выполняются: вперед в опоре, вперед в прыжке, назад за голову опоре, назад за голову в прыжке. Передачи длинные, короткие, укороченные: передачи выполняют из более высокой стойки, угол вылета мяча составляет 75° – 85°. Передачи высокие, средние, низкие: высоту траектории полета мяча регулируют скоростью ударного движения и глубиной предварительного приседания.

Передачи скоростные, ускоренные: более высокая стойка, отсутствует сопровождающие движение, такие передачи менее точны.

Техника передачи сверху двумя руками вперед в опоре следующая:

перемещение к месту встречи с мячом шагом или бегом, последний шаг выполняется как стопорящий

стопы параллельно друг другу, на одном уровне или одна стопа впереди, ноги согнуты в коленях (рис. 4);

руки согнуты в локтях, локти слега разведены (рис. 5);

кисти вынесены перед лицом так, чтобы большие пальцы находились на уровне бровей. Указательные и большие пальцы обеих рук образуют треугольник. Кисти рук при оптимальном напряжении имеют форму овала (рис. 5);

встречное ударное движение за счет разгибания рук в локтевых суставах вверх вперед подушечками пальцев (рис. 6).

встречное ударное движение за счет разгибания рук в локтевых суставах вверх вперед подушечками пальцев (рис. 6).

Рис.4 Рис.5 Рис. 6

Нижние передачи мяча осуществляются одной или двумя руками. Они могут выполняться как в опорном положении (на месте, в движении и после перемещений), так и в безопорном (в падении и иногда в прыжке).

Нижние передачи – одни из наиболее простых технических элементов игры в волейбол. Однако этому способу обработки мяча следует уделять много внимания, поскольку сформированные механизмы навыка передач, так или иначе, используются при игре в защите, страховке и в приеме подач.

Передача снизу двумя руками. Для обеспечения точности и надежности передач важно своевременно переместиться к месту встречи с мячом и остановиться в стойке лицом (реже – спиной) к адресату. Запоздалый выход не позволяет игроку принять удобное положение для передачи, что снижает ее эффективность.

Нижние передачи мяча осуществляются одной или двумя руками. Они могут выполняться как в опорном положении (на месте, в движении и после перемещений), так и в безопорном (в падении и иногда в прыжке).

Нижние передачи – одни из наиболее простых технических элементов игры в волейбол. Однако этому способу обработки мяча следует уделять много внимания, поскольку сформированные механизмы навыка передач, так или иначе, используются при игре в защите, страховке и в приеме подач.

Блокирование является в полной мере технико-тактическим приемом игры. В процессе решения игровых задач противодействия при помощи блока атакующим действиям соперника к интеллекту волейболиста предъявляются самые высокие требования, если не принимать во внимание игру связующего, однако и техника выполнения блокирования имеет огромное значение.

Можно различать технику одиночного блока и группового, имеющего свои особенности. Блокирование игроки выполняют в прыжке с места, в движении (с пролетом вдоль сетки) и после перемещений, часто применяя в последнем шаге напрыгивание. Блоком можно закрывать определенное направление удара (зону), держа руки неподвижно (зонный блок), или ловить направление удара, перемещая руки в сторону для отражения мяча (ловящий блок).

Одиночное блокирование. По технике исполнения блокирование обычно считается довольно простым и легким делом – всего-то надо прыгнуть и вытянуть руки вверх. Однако при кажущейся простоте у игроков практически любого класса можно усмотреть массу ошибок, в том числе, технического характера, снижающих эффективность блока.

Характеристика игры в защите в современном волейболе. В сегодняшнем волейболе защитные действия игроков являются тем элементом игры, где более всего заметно отставание; нападение превосходит защиту. Как на доказательство и шаг в направлении решения проблемы можно указать на изменения в правилах игры, в соответствии с которыми для усиления игры команд на задней линии появились волейболисты в амплуа либеро.

Однако следует отметить, что либеро, находясь почти в течение почти всей игры на площадке и усиливая защитные порядки команды, тем самым одновременно дает возможность одному или двум сильным нападающим, не умеющим эффективно обороняться в поле, играть только в зоне нападения. Это увеличивает потенциал команды в атаке. Таким образом, приходим к выводу, что проблема преобладания нападения над защитой таким способом вряд ли будет решена полностью.

Скорее всего, преобладание нападения над защитой вызвано следующими обстоятельствами. Из всех основных условий эффективного решения технико-тактических задач при игре в защите (они будут сформулированы чуть ниже), по-существу, в полной мере защитниками используется только одно – выбор места для отражения удара нападающего. Часть защитников, ради справедливости, надо сказать, умеет уступающим движением рук «гасить» скорость полета мяча. Это облегчает его доводку, но только в случае «точного» удара нападающего.

Обыкновенно, вычислив вероятное направление атаки и заранее переместившись к предполагаемому месту встречи с мячом, защитник перед ударом «впрыгивает» в широкую устойчивую стойку, готовит руки для отражения атаки и «зажимается». Чем сильнее следует удар нападающего, тем больше напрягается защитник; при несильном атакующем ударе напряжение «сбрасывается» и обороняющийся игрок, бывает, способен к некоторому перемещению под летящий мяч.

«Впрыгивание» защитников перед ударом в широкую напряженную стойку совершенно блокирует их способность к последующим перемещениям под летящий после сильного удара мяч. Это вкупе с отсутствием предугадывания защитниками направления атаки по предударному движению нападающего превращает игру в обороне в некую лотерею.

При способе игры в защите только за счет выбора места защитником ее успешность зависит главным образом от того, попадет нападающий мячом в защитника или нет.

Если мяч после удара пролетает мимо, защитники, находясь в устойчивой и «зажатой» стойке, обычно успевают только вытянуть к нему руки, поворачиваясь грудью к месту соударения и меняя, тем самым, ориентацию отражающей платформы в пространстве. Мяч в таком варианте взаимодействия ударяется в платформу по касательной и улетает в аут. Все сказанное в полной мере относится также к игрокам суперлиги и сборных команд страны.

К недостаткам игры в защите следует отнести также нерациональность используемой защитниками стойки и неумение эффективно и быстро переносить отражающую платформу без изменения ее ориентации в пространстве.

Почему-то стало модным в последнее время сутулиться в стойке и низко держать согнутые в локтях руки. Из такого исходного положения фактически любое выпрямление рук для отражения выливается во встречный удар платформой в мяч – это значительно снижает точность приема мощных ударов.

Целью защитных действий игроков является прием (отражение) мяча, посланного соперником при помощи атакующих приемов, связующему игроку. Отражение мяча защитники стремятся выполнить способом снизу двумя, реже одной рукой. Отличия в технике приема от передач мяча определяются, главным образом, скоростью и траекторией его полета, а также расстоянием до защитника. Мяч чаще всего приходится отражать в режиме жесткого соударения.

В некоторых ситуациях защитникам выгоднее обрабатывать мяч способом сверху, также одной или двумя руками, что обеспечивает более точную его доводку. Отличия от техники верхних передач заключаются только в большем напряжении пальцев рук при обработке мяча и меньшей работе ног.

Волейбол, как часть содержания предмета «Физическая культура»

Волейбол входит в программы школ, профессионально-технических училищ, техникумов и вузов. Учащиеся и студенты знакомятся с содержанием и основными правилами игры, овладевают техникой игровых приемов, усваивают простейшие тактические комбинации, а в спортивных секциях и командах постигают основы спортивного мастерства.

Уроки и тренировки по волейболу в учебных заведениях направлены на физическое развитие учащихся и студентов, воспитание у них настойчивости, дисциплины, коллективизма, чувства дружбы в товарищества.

Цель предмета «Физическая культура» в школе – привить учащимся знания по физической культуре, развить двигательные умения и навыки в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, сформировать у юношей и девушек убеждение в том, что забота человека о своем здоровье и физическом развитии является не только его личным делом, но и общественным долгом [20].

Занятия волейболом занимают одно из важных мест в решении задач, стоящих перед физической культурой в школе.

Обучение основам волейбола в соответствии с требованием программы по физической культуре учащихся общеобразовательной школы предусмотрено в 5-11-х классах. Учащимся предстоит ознакомиться с содержанием и основными правилами игры в волейбол, развить свои физическим качества, овладеть приемами техники игры, усвоить простейшие тактические комбинации. Уроки по волейболу в школе направлены также на физическое развитие учащихся, воспитание у них силы воли, настойчивости, дисциплины, коллективизма, чувства дружбы и товарищества.

Физическое воспитание учащихся общеобразовательной школы осуществляется как на уроках физической культуры, так и в процессе спортивных занятий во внеурочное время [20].

Создание волейбольной секции в школе требует специальной подготовительной работы. Учитель, привлекая к организации секций физкультурный актив школы, проводит в классах организационно-разъяснительную работу. Накануне записи учащихся в волейбольную секцию желательно провести в школьном спортзале показательную игру опытных волейболистов, чтобы пробудить у ребят интерес к занятиям волейболом.

Сообщение о наборе в волейбольную секцию помещается в стенной школьной газете, передается по школьному радио; можно подготовить фотостенд. Прием в секции целесообразно проводите один раз в год – в начале учебного года. Записывающиеся в секцию обязаны пройти медицинский осмотр и получить разрешение врача заниматься спортом. Учитель и врач должны вместе решать, может ли данный школьник заниматься волейболом. Нередко бывает, что к участию в занятиях врач не допускает учеников со слабым физическим развитием, но практически здоровых. Такие меры нельзя признать правильными, поскольку хорошо организованные занятия волейболом как раз будут способствовать лучшему физическому развитию учащихся.

Поскольку к занятиям допускаются ученики только в спортивной форме, то необходимо заблаговременно предупредить их о том, чтобы они приобрели майку (футболку), трусы, кеды, а также тренировочный костюм для занятий на площадке в прохладную погоду.

В учебную группу (команду) целесообразно подбирать учеников одного возраста (одного класса). В этом случае учителю легче руководить занятиями, а школьники будут проявлять больший интерес к ним и в конечном итоге лучше усваивать учебный материал.

Группы начальной подготовки отдельно для мальчиков и девочек не должны превышать 18 человек. Кроме учителя занятия могут проводить инструкторы-общественники из числа шефов, родителей или старшеклассников. В каждой группе избирается или назначается староста, или капитан. Он ведет учет посещаемости занятий, назначает на каждое очередное занятие дежурного, который отвечает за готовность зала (площадки) и инвентаря к занятиям.

Учебные занятия начинаются в сентябре-октябре и продолжаются до конца учебного года. Расписание занятий должно быть согласовано с режимом работы школы.

Планирование учебных занятий в секции должно быть увязано с общим планом физкультурно-массовой работы школы. Весь учебный материал на год можно поделить натри периода – подготовительный, соревновательный (основной), переходный.

Главная задача подготовительного периода — развитие у учащихся необходимых для игры в волейбол специальных физических качеств, а также изучение и закрепление основных приемов. Основной период – это совершенствование изученных приемов игры на занятиях, в учебных и контрольных играх, подготовка к участию и участие в соревнованиях. В переходный период (конец учебного года и летние каникулы) поддерживается спортивная форма юных волейболистов за счет переключения их на другие виды спорта (плавание, легкая атлетика, футбол, баскетбол).

Удобно планировать учебный материал по четвертям учебного года, это позволяет лучше увязать его с режимом дня школьников.

В плане-графике учебного процесса для секции необходимо, помимо практического материала, предусмотреть достаточный объем и теоретического материала (правила соревнований, техника и тактика игры, вопросы травматизма, врачебный контроль и гигиена волейболистов).

Формирование двигательных навыков и этапы обучения техни-ческим приемам игры в волейбол

Принципиальная схема разучивания игровых приемов построена в соответствии с закономерностями формирования двигательного навыка (Портных Ю.И.,1986).

Под двигательным навыком понимают такую степень владения техническим приемом, при которой волейболист управляет движениями автоматически. Для всей системы движений характерна большая устойчивость к различным сбивающим факторам (утомлению, эмоциональным сдвигам, длительным перерывам и др.). При формировании навыка различают ряд относительно четко выраженных стадий, которым соответствуют определенные этапы педагогического процесса – обучения техническим приемам и тактическим действиям:

1) образование первоначального умения (этап овладения основой техники изучаемого приема);

2) уточнение системы движений (этап детализации овладения техникой приема);

3) упрочение и совершенствование навыка (этап совершенствования технического мастерства) (Боген М.М.,1985).

Изменение уровня развития физических качеств требует перестройки движений, т.е. определенного изменения техники. Если у волейболиста повысилась прыгучесть, то и в технике удара это должно найти отражение (разбег, прыжок, амплитуда замаха по отношению к направлению и скорости полета мяча). Таким образом, существует тесная взаимосвязь между физическими качествами и двигательными навыками (Барышников Ю.А., Богданов Г.П.,1986).

Прежде чем приступать к обучению новому техническому приему, необходимо развить до оптимального уровня физические качества в сочетаниях, специфичных именно для этого приема. Большое значение имеет запас двигательных навыков у занимающихся, особенно у тех, которые могут облегчить овладение новым приемом по принципу положительного переноса навыков. Ведущее значение отводится общей и специальной физической подготовке (Портных Ю.И.,1986).

Процесс обучения волейболистов складывается из нескольких взаимосвязанных этапов, где каждый последующий обуславливается предыдущим:

создание представления об изучаемом элементе игровой деятельности.

первичное освоение в облегченных, неигровых условиях.

овладение в постепенно усложняющихся условиях, в которых последовательно моделируются типовые игровые ситуации.

закрепление приема в специально организуемой игре.

совершенствование в условиях соревнований (Портных Ю.И., 1986; Чехов О.С., 1979).

Эффективность уроков также во многом зависит от организации учащихся при выполнении заданий. Важную роль играет использование инвентаря и оборудования. Для успешного проведения уроков по волейболу совершенно недостаточно иметь только несколько волейбольных мячей, сетку и площадку. Надо иметь набивные мячи, мячи на амортизаторах, держатели мяча, подвесные мячи, подставки (широкие скамейки) для блокирования, стенды или стены с мишенями. Спортивный зал или площадка должны быть оборудованы таким образом, чтобы можно было установить дополнительные сетки: параллельно центральной сетке (в этом случае зал должен иметь сетку, штору, разделяющую зал на два отделения) или перпендикулярно основной сетке. Это зависит от размеров спортивного зала (Лях В.И.,1998).

В упражнениях должны участвовать все учащиеся в равной мере. Для этого фронтальный метод надо сочетать с разделением учащихся на группы, которые выполняют различные задания: одни – у сетки с волейбольными мячами, другие – упражнения с набивными мячами, третьи – с волейбольными мячами у стены, четвертые – с мячом на амортизаторах и тому подобными. Последовательно все группы выполняют все задания. Этот же принцип практикуется и во время двусторонней игры – чтобы все были заняты на уроке в одинаковой мере (Клещев Ю.Н., 1983).

Необходимыми предпосылками успешного освоения техники двигательных действий служит психическая и физическая готовность занимающихся к овладению конкретным способом действия. Психическая готовность выражается в стремлении овладеть техникой действия и достаточного для этого развития волевых и других психических качеств, в установке и настрое на преодоление психических трудностей, связанных с данным действием. Физическая готовность предполагает определенный уровень развития силы, координации движений, гибкости и других качеств, требуемых для освоения техники конкретного действия. Если этот уровень недостаточен, то специально уделяют внимание воспитанию соответствующих качеств (Боген М.М., 1985; Курамшин Ю.Ф., 1991).

Техническая подготовка - процесс обучения спортсмена технике движений и действий, служащих средством ведения борьбы, а также их совершенствования. При этом он должен научиться использовать арсенал технических приемов и их способов в различных игровых ситуациях при активном противодействии противника, выполнять технические приемы стабильно, владеть комплексом приемов, которыми в игре приходится пользоваться чаще в связи с определенными функциями в команде.

Успешность овладения техническими приемами зависит от последовательности изучения игровой деятельности (Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г., 1979).

Освоение материала в значительной мере зависит от уровня мотивации занимающихся. Заинтересованность рождает высокую активность, учащийся сам ставит перед собой задачу овладеть техническим элементом и испытывает удовлетворение от достижения этой цели.

Для успеха обучения важно, чтобы игрок знал, что надо изучать, чтобы навык осваивался в отобранных учителем упражнениях, и чтобы обучение было активным, т.е. при максимальном участии обучающегося (Портных Ю.И., 1986).

Обучение приему необходимо строить в такой последовательности (Железняк Ю. Д.,1988):

1. Развитие специальных физических способностей, звеньев опорно-двигательного аппарата и тех групп мышц, которые несут основную нагрузку при выполнении изучаемого приема (подготовительные и общеразвивающие упражнения).

2. Овладение движениями, составляющими прием (подводящие упражнения). Например, в нападающем ударе это вертикальный взлет при отталкивании обеими ногами, разбег в три шага, заключительное движение удара по мячу.

Соединение приема в целостный акт приема (упражнения по технике). Например, в нападающем ударе это прыжок с разбега, удар по мячу в прыжке (мяч в статическом положении) вначале с места, затем с разбега; нападающий удар по движущемуся по заданной траектории мячу; нападающий удар с передачи; сопряжение специальных физических способностей с навыком нападающего удара в целом.

Совершенное овладение способами реализации приема (упражнения по технике и тактике). Умение полностью использовать высокий уровень развития специальных физических способностей.

Умение целесообразно применять технические приемы и их способы в игре с учетом конкретной игровой обстановки (двусторонние игры и соревнования).

Средства, с помощью которых решают задачи технической подготовки, весьма разнообразны. Ведущее место занимают подводящие упражнения, упражнения по технике и двусторонняя игра, а также подготовительные упражнения и упражнения по тактике.

В волейболе разучивание игрового приема предусматривает следующие взаимосвязанные этапы: ознакомление с разучиваемым приемом, разучивание приема в упрощенных условиях, изучение приема в усложненных условиях, закрепление приёма в игре.

Первый этап - создание представления о разучиваемом приеме. Здесь используют показ, объяснение и пробные попытки выполнить прием. Обычно показ чередуют с объяснением. Объяснение должно быть образным и кратким. Пробные попытки формируют первые двигательные ощущения, которые имеют большое значение в создании правильного представления о разучиваемом движении (Железняк Ю.Д., 1988; Чехов О.С., 1979; Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г., 1979; Клещев Ю.Н., 1980, 1983).

Второй этап - разучивание приема в упрощенных условиях. Здесь ставится задача овладеть правильной структурой движения.

Изучение отдельного приема начинается с выполнения подводящих упражнений, в которых осваивают элементы приема, главным образом - его основное звено. При этом создают облегченные по сравнению с реальными игровыми условия: отсутствует соперник, а вместе с тем необходимо действовать быстро и точно. Определенное место могут занимать и имитационные упражнения.

Затем переходят к освоению стандартной (типовой) формы выполнения приема. Причем вначале его больше выполняют на месте, а затем в движении (Портных Ю.И., 1986).

На этом этапе используют:

Метод целостного обучения, при котором занимающиеся выполняют прием полностью. Его чаще всего применяют при разучивании несложных по структуре приемов.

Расчлененный метод обучения на основе подводящих упражнений. Прием разделяют на составные части, выделяя основное звено или то, что труднее всего дается занимающимся. По возможности надо быстрее подвести занимающихся к выполнению целостного движения. Успех обучения на этой стадии во многом зависит от правильного подбора подводящих упражнений; по своей структуре они должны быть близки к изучаемому приему, а по степени упрощения соответствовать возможностям занимающихся.

3. Методы управления. К ним относятся команда, распоряжение, световое и звуковое лидирование (ритм шагов в нападающем ударе), зрительные и звуковые сигналы, зрительные ориентиры (направление разбега при нападающем ударе, место отталкивания при блокировании и т.п.).

4. Методы двигательной наглядности. Сюда входит непосредственная помощь преподавателя занимающемуся, а также применение специального оборудования (обучающее устройство, тренажеры и т.п.).

5. Методы информации. Очень важно довести до сведения занимающихся результаты технического приема (зажигание лампочки или звуковой сигнал при ошибочной передаче, сила удара по мячу, точность попадания мяча при подаче, передаче, нападающих ударах и др.) (Железняк Ю.Д., 1988; Чехов О.С., 1979; Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г., 1979; Клещев Ю.Н., 1980).

Третий этап - изучение приема в усложненных условиях.

После овладения основной двигательной структурой приема переходят к

его закреплению, изменяя условия выполнения, - расстояние, направление, темп движение выполняется ведущей и слабейшей рукой, в правую и левую сторону. Противника еще нет. но его мысленно воображают или его заменяют реальные объекты.

В дальнейшем закрепляют изучаемый прием, варьируя стандартные условия и включая регулируемое сопротивление противника. Оно может быть пассивным, ограниченным или полуактивным, полностью свободным, а в отдельных случаях и превосходящим (Портных Ю.И., 1986).

На этом этапе используют:

Метод упражнения. Только многократное повторение обеспечивает становление и закрепление навыков и знаний, стабильность и надежность техники. Повторность предполагает изменение условий (вариативность и постепенное усложнение) с целью формирования гибкого навыка.

Применение усложнений (введение нескольких мячей, усиление сопротивления на блоке, увеличение числа действий в единицу времени, скорости их выполнения до максимальной, быстрые переключения и т.п.).

Выполнение приемов игры на фоне утомления (в конце занятия, после интенсивных упражнений).

Игровой и соревновательный методы.

Метод сопряженных воздействий. Он позволяет одновременно решать задачи совершенствования техники и развития физических способностей, а также задачи технической подготовки и формирования тактических умений.

6. Круговая тренировка (совершенствование отдельных частей и приема в целом) (Железняк Ю.Д., 1988; Чехов О.С., 1979; Клещев Ю.Н., Фурманов А.Г., 1979; Клещев Ю.Н., 1980).

Четвертый этап - закрепление приема в игре.

Совершенствуют изучаемый прием в комплексных упражнениях с регулируемым сопротивлением и в игре. Первоначально это игры в облегченных условиях, затем учебные (с заданием) и тренировочные игры (без задания). Используют также игры с усложненными условиями (численно превосходящим противником, на уменьшенных или увеличенных площадках, с затрудняющим судейством и т.д.). Наконец, завершается шлифовка в официальных соревнованиях (Портных Ю.И., 1986).

На этом этапе используют следующие методы:

Анализ выполненных движений (приемов техники). Для этого используют различные виды записи игры (графические, магнитофонные, с помощью приборов), киносъемку, видеозапись.

Специальные задания в учебной игре, тесно связанные с задачами, которые решаются в данном занятии (серии занятий) по технической подготовке. Более высокой ступенью здесь являются задания-установки в контрольных играх.

Игровой метод. Проведение усложненных заданий по выполнению отдельных технических приемов или их сочетаний в виде игры (например, подачи на точность попадания мячом в мишени на площадке, «окна» над сеткой, «страховка» нападающих в упражнении с двойной (дополнительной) сеткой и т.п.).

Соревновательный метод. Выполнение сложных заданий по технике в форме соревнования отдельных игроков или групп (команд) между собой. Учитывают количественные показатели, качественные или интегральные (количественные и качественные) (Железняк Ю.Д., 1988; Чехов О.С., 1979; Клещев Ю.Н., Фурманов А Г., 1979; Клещев Ю.Н., 1980).

Вывод по первой главе: Таким образом, техника выполнения игровых приемов волейбола имеет огромное значение для эффективности их использования. Рост мастерства тренеров и, как следствие, успешность совершенствования технического мастерства игроков, в значительной мере определяется глубиной знания ими механизмов, определяющих эффективность техники выполнения игровых приемов. Хороший тренер должен уметь научить игроков эффективной технике и быть способным давать содержательные ответы на вопросы своих воспитанников: «Как надо выполнять игровые приемы?» и «Почему именно так, а не иначе?» Ответы: «Делай как я!» или «Делай как лучшие!» уже никого не устраивают и не обеспечивают необходимых темпов роста уровня их спортивного мастерства. В этой связи особое значение приобретает необходимость определения условий эффективности технических приемов, позволяющих решать игровые задачи наилучшим способом по критерию результативности. В теории, методике и практике современного волейбола содержатся довольно расплывчатые представления о способах выполнения игровых приемов. Они были сформированы, главным образом, практиками на основе их игрового, тренерского и преподавательского опыта без специального глубокого исследования причин, определяющих эффективность техники приемов игры. Поэтому модели игровых приемов носят описательный, приблизительный характер c ориентацией на внешнюю картину движений.

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи исследования

В процессе работы нами были поставлены и последовательно решались следующие задачи исследования:

1. Изучить теоретические и методологические основы технической подготовки в волейболе.

2. Разработать методику обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск.

3. Обосновать эффективность методики обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск.

2.2. Методы исследования

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:

Анализ научно-методической литературы;

Педагогическое наблюдение;

Педагогический эксперимент;

Педагогическое тестирование;

Методы математической статистики.

1. Анализ научно-методической литературы – основан на использовании, изучении и переработки научно-методической литературы. Анализ научно-методической литературы позволил осуществить отбор материала по проблеме обучения техническим приемам игры в волейбол. Анализ литературных источников применялся с целью установить более четкое представление о методологии исследования, и обоснования актуальности выбранной темы, определения задач исследования и выявления путей их решения. В работе использовалось 28 источников.

2. Педагогическое наблюдение – это целеустремлённый и планомерный сбор информации с последующей систематизацией фактов и формулированием выводов (Е.П. Ильин, 2011). Наблюдение проводилось в ходе учебно-тренировочного процесса учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу СОШ №6 г. Холмск. Это позволило собрать информацию и выявить содержание методики обучения техническим приемам игры в волейбол: прием и передача мяча двумя руками сверху, верхняя прямая подача мяча, нападающий удар. В ходе наблюдения была составлена карта наблюдения (Табл. 1).

Таблица 1

Карта наблюдения за учебно-тренировочным процессом

учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции

по волейболу СОШ №6 г. Холмск

| Номер серии средств обучения | Наименование и номер комплекса упражнений | Месяц, год | |||||||||||||||||||||||

| Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2018 | Февраль 2018 | Март 2018 | |||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

3. Педагогический эксперимент проводился с целью, определения эффективности методики обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск. В эксперименте приняли участие мальчики 11-12 лет, в количестве 16 человек. Из их числа было создано 2 группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) – по 8 человек в каждой.

4. Тестирование (англ. test - испытание, проверка) - это вспомогательный исследовательский метод, предполагающий выполнение стандартизированного задания, по результатам выполнения которого судят о психофизиологических и личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого. Обычно состоит из ряда относительно коротких испытаний, в качестве которых могут выступать различные задачи, вопросы и ситуации.

Тестирование проводилось во время учебно-тренировочного процесса учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу СОШ №6 г. Холмск.

В исследовании использовались следующие тесты:

Тест 1. «Прием и передача мяча двумя руками сверху». Технический прием выполнялся из зоны 4 через сетку в квадрат 3х3 м, расположенный у лицевой линии, с предварительной передачи мяча из зоны 3 (из 10 попыток: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-10 высокий уровень) (А.Г. Фурманов, 2007). В исследовании тест использовался с целью определения уровня освоения техники основных приемов игры в волейбол.

Тест 2. «Верхняя прямая подача». Верхняя прямая подача в пределы площадки (из 10 попыток: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-10 высокий уровень) (А.Г. Фурманов, 2007). В исследовании тест использовался с целью определения уровня освоения техники основных приемов игры в волейбол.

Тест 3. «Прямой нападающий удар «по ходу». Прямой нападающий удар «по ходу» из зоны 4 в пределы площадки с передачи из зоны 3 (из 10 попыток: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-10 высокий уровень) (А.Г. Фурманов, 2007). В исследовании тест использовался с целью определения уровня освоения техники основных приемов игры в волейбол.

5. Методы математической статистики. Для обработки результатов исследования, мы использовали методы математической статистики по t-критерию Стьюдента и U-критерию Манна-Уитни.

Методы математической статистики позволили выявить средние результаты выборки и оценить достоверность изменения показателей обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу СОШ №6 г. Холмск.

Алгоритм подсчета T-критерий Стьюдента

1. Для нахождения средней арифметической была использована формула:

Х = ∑Хi/n; где

Хi - значение отдельного измерения

n – общее число измерений в группе

2. Стандартное отклонение искали по следующей формуле:

δ = Хi max – Xi min/К; где

Хi max - наибольший показатель

Xi min - наименьший показатель

К - табличный коэффициент.

3. Стандартную ошибку среднего арифметического значения находили по формуле:

m = δ / √(n – 1);

4. Достоверность изменения результата мы оценивали с помощью вычисления значений t-критерия Стьюдента:

t = Xэ – Хк/ √ (mэ2 + mк2); где

t - значение t-критерия

Xэ - среднее экспериментальной группы после эксперимента

Хк – среднее контрольной группы после эксперимента

mэ - стандартная ошибка среднего арифметического значения экспериментальной группы после эксперимента

mк - стандартная ошибка среднего арифметического значения контрольной группы после эксперимента.

Алгоритм подсчет U-критерий Манна-Уитни

1. Для нахождения общего количества рангов - N, мы составили единый ранжированный ряд из обеих сопоставляемых выборок, расставили их элементы по степени нарастания признака и приписали меньшему значению меньший ранг.

N = n1 + n2; где

n1 – количество испытуемых в первой выборке

n2 - количество испытуемых во второй выборке

2. Разделили единый ранжированный ряд на два, состоящие соответственно из единиц первой и второй выборок. Подсчитали отдельно сумму рангов, пришедшихся на долю элементов первой выборки, и отдельно — на долю элементов второй выборки. Определили большую из двух ранговых сумм (Tx), соответствующую выборке с nx единиц.

3. Достоверность изменения результата мы оценивали с помощью вычисления значений U-критерия Манна-Уитни:

U = n1 x n2 + (nx x (nx + 1) / 2) – T; где

Tx – большая из двух ранговых сумм

nx – количество испытуемых в группе с большей суммой рангов

2.3 Организация исследования

Исследование было организованно на базе МАОУ СОШ №6 г. Холмск (ул. Первомайская, 7). Контрольную и экспериментальную группу составили учащиеся 5-6 классов, занимающиеся в школьной спортивной секции по волейболу.

Исследование было проведено в три этапа.

Первый этап (сентябрь – октябрь 2017 г.) – поиск научно-методической литературы и ее анализ, написание объекта, предмета, гипотезы, практической значимости исследования; первоначальное тестирование испытуемых;

Второй этап (ноябрь 2017 г. – март 2018 г.) – проведение исследования, заключительное тестирование;

Третий этап (апрель – май 2018 г.) – анализ полученных результатов; написание выводов; оформление работы.

ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Характеристика методики обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ №6 г. Холмск. В эксперименте приняли участие мальчики 11-12 лет, занимающиеся в школьной спортивной секции по волейболу, в количестве 16 человек.

Целью педагогического эксперимента было обосновать эффективность разработанной методики обучения техническим приемам игры в волейбол. Педагогический эксперимент проводился в течение 5 месяцев (с ноября 2017 г. по март 2018 г.). Всего за период эксперимента было проведено 60 учебно-тренировочных занятий.

Занятия в контрольной группе осуществлялись в соответствии с рабочей программой предмета «Физическая культура» МАОУ СОШ №6 г. Холмск. В экспериментальную группу была внедрена разработанная нами методика обучения техническим приемам игры в волейбол. За основу методики были взяты данные специальной научно-методической литературы и обобщение собственного практического опыта. Занятия в группах проходили 3 раза в неделю по 1,5 часа (отдельное занятие).

Основная цель методики состояла в том, чтобы добиться ускоренного и прочно сформированного двигательного навыка у начинающих волейболистов при выполнении игровых приемов.

Обучение основным техническим приемам игры в волейбол осуществлялось с помощью метода программированного обучения (Приложение 1), которое предусматривало распределение учебных заданий на основные и дополнительные. Переход от одного основного задания к последующему осуществлялся при хорошем усвоении материала предыдущего задания. В случае затруднения при выполнении основного задания создавалась возможность для выполнения дополнительных, после чего осуществлялся переход к очередному основному заданию.

Таким образом, внедрение учебно-тренировочный процесс разработанной методики, составленной по принципу программирования, дало возможность управлять процессом обучения с учетом индивидуального двигательного опыта занимающихся, формировать умение оценивать движение во времени и пространстве, а также по степени мышечных усилий на основе применения технических средств и средств срочной информации, учитывая дидактические и психологические требования, предъявляемые к усвоению учебного материала.

Разработка методики производилась в соответствии с педагогическими требованиями к циклическому управлению процессом обучения, где основные задания последовательно подразделялись на следующие группы:

1. Задания, направленные на создание у занимающихся и проверку первичных представлений о технике изучаемого упражнения.

2. Задания, предусматривающие развитие и совершенствование специальных физических качеств и проверку физической готовности занимающихся к обучению.

3. Задания, связанные с имитационным воспроизведением структуры изучаемого упражнения в динамике. Размер задания определялся опытным путем с учетом координационной сложности структуры отдельной части изучаемого упражнения.

4. Задания на выполнение изучаемого упражнения (движения) в облегченных условиях — использование технических средств, тренажеров, специальных технических приспособлений, различных методических приемов, обеспечивающих расчленение и целостное выполнение изучаемых упражнений.

Отличительной особенностью методики являлись специально разработанные комплексы подготовительных, подводящих и специальных упражнений, выбор средств для которых был сделан из большого числа традиционных средств подготовки волейболистов.

В ходе педагогического наблюдения мы выявили содержание методики обучения техническим приемам игры в волейбол: прием и передача мяча двумя руками сверху, верхняя прямая подача мяча, прямой нападающий удар «по ходу» (Табл. 2).

Таблица 2

Карта наблюдения

за учебно-тренировочным процессом учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции СОШ №6 г. Холмск

| Номер серии средств обучения | Наименование и номер комплекса упражнений | Месяц, год | |||||||||||||||||||||||

| Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | Январь 2018 | Февраль 2018 | Март 2018 | |||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||

|

| Комплекс подготовительных упражнений №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||

| Комплекс подготовительных упражнений №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

| Комплекс подготовительных упражнений №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

|

| Комплекс подводящих упражнений №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||

| Комплекс подводящих упражнений №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

| Комплекс подводящих упражнений №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

|

| Комплекс специальных упражнений №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||

| Комплекс специальных упражнений №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

| Комплекс специальных упражнений №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||

К первой серии средств обучения техническим приемам игры в волейбол были отнесены комплексы подготовительных упражнений, направленные на развитие двигательных качеств, занимающихся с учетом специфики изучаемого игрового приема. Особое внимание было уделено созданию предпосылок к обучению нападающему удару, где использовалось преимущественно развитие быстроты реакции, скорости перемещений и, главное, прыгучести.

Комплекс подготовительных упражнений №1

для обучения технике приема и передачи мяча двумя руками сверху

Из положения стоя, сидя на полу, ловля и броски набивных мячей (3 кг) вверх, вперед и за голову партнеру одной и двумя руками — 3 мин.

В парах из положения стоя, полуприседа и приседа толкание набивных мячей (3 кг) двумя руками от груди вперед-вверх партнеру по различным траекториям. Следует обращать внимание обучающихся на одновременное разгибание рук, туловища и ног — 5 мин.

По сигналу тренера (по свистку, подбросу мяча, движению рукой) обучающийся выполняет прыжок вверх, рывок вперед, кувырок, смену исходных положений. Продолжительность — 5 мин.

Обучающиеся в парах выполняют ответные действия по сигналу партнера. Один, изменяя положение рук, перемещается в стороны, приседает, подпрыгивает вверх и т.д., другой — в ответ — стремится мгновенно повторить (воспроизвести) действия партнера. Продолжительность — 5 мин.

Обучающиеся выполняют броски мячей одной и двумя руками в стенку с расстояния 3-4 м в быстром и максимальном темпе с последующей ловлей. Мяч ударяется в стенку на 1 м выше головы обучающегося. 3 серии по 20 бросков.

В средней стойке волейболиста поочередные перемещения влево и вправо на расстояние 5-10 м с остановкой — прыжком на две ноги. При передвижении не допускать прыжков вверх. Продолжительность — 3 мин.

Из различных исходных положений (средней стойки, приседа, лежа, сидя на полу, после кувырка и т.д.) по сигналу тренера выполнить ускорения на 5-10 м вперед, назад, в стороны. Продолжительность — 5 мин.

Исходное положение — стоя на узкой рейке гимнастической скамейки, руки к плечам. Шаг левой — руки вверх, шаг правой — руки к плечам — 5 раз.

Подвижная игра «День и ночь». Игроки располагаются в двух шеренгах вдоль средней линии волейбольной площадки на расстоянии одного шага спиной друг к другу. Одна команда называется «День», другая — «Ночь». Тренер называет одну из команд, игроки которой стремятся убежать за лицевую линию. Игроки другой команды, повернувшись кругом, устремляются вдогонку. Побеждает команда, сумевшая за одинаковое количество перебежек «запятнать» больше игроков противника. Продолжительность — 10 мин.

Комплекс подготовительных упражнений №2

для обучения технике верхней прямой подачи мяча

Исходное положение — основная стойка в I м от стены. Падение вперед в упор, стоя и упираясь в стену в темпе толчком кистей принять исходное положение. Повторить 20 раз.

Занимающиеся располагаются спиной друг к другу и, взяв руки вверху в захват, поочередно наклоняясь вперед, поднимают партнера на спину. Руки в локтевых суставах не сгибать, вперед чрезмерно не наклоняться. Повторить 20 раз.

Исходное положение — ноги на ширине плеч, левая впереди, набивной мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх и отвести за голову. 2 — бросок вперед-вверх из-за головы. Обратить внимание занимающихся на необходимость переноса тяжести тела при замахе на правую ногу, а при броске — на левую. Повторить 25 раз.

Занимающийся имитирует удар по мячу вверху прямой рукой, а партнер, стоя сзади и удерживая за кисть, слегка сопротивляется. Повторить 15 раз как правой, так и левой рукой.

Исходное положение — стоя на левой ноге, правая сзади на носке, спиной к гимнастической стенке, к которой на уровне головы, занимающегося одним концом закреплен амортизатор, другой конец в согнутой отведенной за голову руке.

Обучающийся имитирует подачу мяча, преодолевая сопротивление амортизатора. Повторить 20 раз как правой, так и левой рукой.

Исходное положение — ноги на ширине плеч, левая впереди, набивной мяч внизу. 1 — поднять мяч вверх и переложить на правую руку, 2 — бросок мяча вперед-вверх из-за головы. Обратить внимание занимающихся на необходимость переноса тяжести тела при замахе на правую ногу, а при броске — на левую. Правая рука при броске сопровождает мяч. Повторить

25 раз.

Комплекс подготовительных упражнений №3

для обучения технике прямого нападающего удара «по ходу»

По сигналу тренера (по свистку, подбросу мяча, движению руки и др.) обучающийся выполняет ускорение вперед, прыжок вверх, различные движения руками, туловищем или ногами. 5 мин.

Из различных исходных положений (средней стойки, приседа, лежа или сидя на полу и т.д.) по сигналу тренера выполнить рывок вперед на 5—10 м. 5 мин.

Стоя правым боком к гимнастической скамейке, левая нога на полу, правая на скамейке, выполнить прыжок вверх, толкаясь правой ногой. То же — левой ногой. По 20 раз каждой ногой.

Поточные прыжки вверх со взмахом руками из положения полуприседа. Обратить внимание занимающихся на скорость разгибания ног, что влияет на высоту прыжка. Повторить 15 раз.

Прыжки через козла, ноги врозь, толчком двумя ногами. Повторить 15 раз.

Прыжки вверх с отягощающим поясом (5кг). Повторить 15 раз.

Толчком двух ног выполнить серии максимально высоких прыжков. Обратить внимание занимающихся на активный взмах руками вперед-вверх. 6 серий по 5 прыжков в каждой с интервалом 30 с.

Прыжок с гимнастической скамейки на пол с последующим напры- гиванием прямыми ногами на тумбу высотой 40 см. Обратить внимание занимающихся на необходимость незамедлительного прыжка вверх после приземления. Повторить 20 раз.

Из положения высокой стойки, с 3 шагов разбега выпрыгнуть вверх и достать мяч, подвешенный на высоте 2 м 30 см. Повторить 15 раз.

Лежа на полу на спине, руки за голову, партнер держит за ноги — наклоны вперед, лежа на животе — наклоны назад. По 15 раз вперед и назад.

Спортсмен располагается спиной к гимнастической стенке на таком расстоянии от нее, чтобы правая (левая) рука, удерживая натянутый амортизатор за один конец, находилась за головой, левая (правая) — впереди. Другой конец амортизатора прикреплен к гимнастической стенке на 1,5 м выше роста занимающегося. Движения рукой вперед-вниз, преодолевая сопротивление амортизатора, выполняются в быстром темпе как правой, так и левой рукой. Руку в локтевом суставе не сгибать. По 15 раз каждой рукой.

Броски набивного мяча (1 кг) из-за головы прямой рукой в пол на расстояние 5 м. По 15 раз каждой рукой.

Чередование напряжений и расслаблений мышц. Потряхивание руками и ногами после выполнения физической нагрузки. 5 мин.

Ко второй серии средств обучения техническим приемам игры в волейбол были отнесены комплексы подводящих упражнений которые по своей структуре сходны с изучаемыми, но менее трудны.

Комплекс подводящих упражнений №1

для обучения технике приема и передачи мяча двумя руками сверху

Находясь в исходном положении — мяч удерживается кистями, на широко расставленных пальцах, локти — в стороны-вперед — одновременным и полным разгибанием рук, туловища и ног произвести бросок мяча. Упражнение выполняется в медленном и среднем темпе — 10 раз.

Серии движений в передаче мяча, где основное внимание обращается на согласованность работы рук, туловища и ног. Занимающийся, подбросив мяч вверх, ловит его, приняв исходное положение, а затем, имитируя движение передачи, бросает мяч партнеру. Продолжительность — 3 серий по 10 раз.

Из исходного положения — прием и передача мяча. Пальцы рук пружинящим движением отбивают падающий сверху мяч. Руки, туловище и ноги разгибаются одновременно. Продолжительность — 3 серии по 20 раз.

Занимающиеся в парах: один располагается рядом с тренажером и удерживает его в вертикальном положении, другой — из исходного положения принимает мяч, направленный ему партнером, и передачей возвращает его в первоначальное положение, мяч задерживается партнером и повторно плавно направляется обучающемуся. Если мяч при падении отклоняется от вертикальной оси, то обучающийся принимает его, делает выпад в сторону. Обратить внимание занимающихся на своевременное перемещение в сторону к падающему мячу и на полное разгибание рук при передаче мяча. 3 серии по 20 раз.

Занимающиеся располагаются лицом друг к другу на расстоянии 3,5 м и, принимая, передают мяч партнеру, полностью разгибая руки без рывков. 3 серии по 30 раз.

Комплекс подводящих упражнений №2

для обучения технике верхней прямой подачи мяча

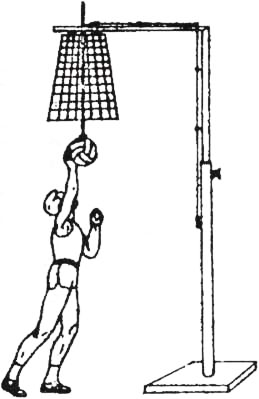

Стоя перед тренажером (рис. 7), занять исходное положение так, чтобы место соединения двух перпендикулярно проведенных от носков ног линий (рис. 8) находились под центром корзины тренажера. Правая (левая) рука отводится вверх-назад для замаха, левой (правой) рукой мяч подбрасывается вверх перед собой так, чтобы попасть в корзину тренажера. Занимающимся следует добиться попадания мячом в корзину по возможности, не касаясь ее стенок. 3 серии по 30 раз.

Из исходного положения занимающийся имитирует замах для удара, при этом кисть (пальцы соединены) и предплечье отводятся за голову, рука слегка сгибается в локтевом суставе, локоть направлен вперед-вверх, а затем левой рукой подбрасывает мяч вверх перед собой на 0,4 — 0,6 м выше головы так, чтобы он приземлился в месте соединения двух перпендикулярно проведенных от носков ног линий (рис. 8).

Стоя перед тренажером (рис. 9) в исходном положении так, чтобы место соединения двух перпендикулярно проведенных от носков ног линий (рис. 8) находилось под центром подвешенного мяча. Занимающийся правой рукой производит замах, а левой имитирует подброс мяча, затем несильным ударом посылает мяч вперед-вверх. Следует обратить внимание занимающихся на активное разгибание правой руки в локтевом суставе и движение кисти навстречу к мячу. После удара рука опускается вниз. 3 серии по 20 раз.

То же, что в упражнении 3, но тренажер устанавливается в 4 м от сетки. Занимающийся должен перебить мяч через сетку. 3 серии по 20 раз.

Использование тренажеров при выполнении подводящих упражнений позволило более прочно сформировать двигательный навык в стабильных условиях, значительно быстрее и с большим качеством добиться технически правильного выполнения занимающимися изучаемого приема, и вместе с этим, предупредить появление типичных ошибок, на исправление которых обычно затрачивается много времени.

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

Комплекс подводящих упражнений №3

для обучения технике прямого нападающего удара «по ходу»

Занимающиеся в парах на расстоянии 6 м друг от друга поочередно выполняют удары правой (левой) рукой по мячу, лежащему на ладони выставленной вперед-вверх левой (правой) руки, направляя мяч в пол с отскоком партнеру. Обратить внимание занимающихся на необходимость выполнения удара прямой рукой впереди вверху с последующим опусканием ее вниз. Повторить 15 раз.

Верхний трос волейбольной сетки закрепляется к верхнему крюку одной стойки и к нижнему — другой. Волейболисты, стоя на полу, располагаются полубоком, левым плечом к сетке (для правши) в 60—70 см от нее так, чтобы верхний трос был на уровне головы.

Мяч на ладони левой руки выставляется над сеткой (рис. 34-1). Ударом правой руки мяч перебивается через сетку. Кисть захлестывающим движением накрывает мяч. Правая рука после нападающего удара без задержки опускается вниз, сетку не задевать. Повторить 20 раз.

То же, что и в упражнении 2-а, но занимающийся левой рукой подбрасывает мяч, а правой перебивает его через сетку. Занимающиеся при выполнении нападающего удара могут подниматься на носки (рис. 34-2). Повторить 20 раз.

Тренажер закрепляется на сетке так, чтобы мяч был выше ее на 20 см и вынесен на 10 см (рис. 35). Занимающийся, находясь в 1 м от сетки, выполняет наскок на две ноги под углом 45° к ней и, выпрыгнув вверх, выбивает мяч из тренажера. Кисть захлестывающим движением накрывает мяч. Правая рука после нападающего удара без задержки опускается вниз, сетку не задевать. Повторить 20 раз.

Занимающиеся построены в шеренгу. По команде выполняют шаг правой, приставляя левую и одновременно отводя руки вниз-назад, фиксируют полуприсед. Повторить 10 раз.

То же, что и в упражнении 4-а, но полуприсед фиксируется после разбега в 2—3 шага. Повторить 10 раз.

То же, что и в упражнении 4-6, но занимающиеся, выполнив разбег, а затем наскок, выпрыгивают вверх. Обратить внимание занимающихся на необходимость активного взмаха руками вперед-вверх, а также выполнение прыжка без задержки в положении полуприседа. Повторить 10 раз.

То же, что и в упражнении 5-а, но занимающиеся, выпрыгнув вверх, выполняют замах правой рукой, имитируя нападающий удар. Повторить 15 раз.

То же, что и в упражнении 3, но нападающий удар выполняется после разбега в 2—3 шага под углом 45° к сетке. Повторить 30 раз.

К третьей серии отнесены комплексы специальных упражнений, выполнение которых начиналось в более облегченных условиях, а затем переходило к условиям, приближенным к игровым.

Комплекс специальных упражнений №1

для обучения технике приема и передачи мяча двумя руками сверху

Расстояние между занимающимися около 4 м. Партнер набрасывает передающему игроку мяч по средней траектории в направлении его головы. Передающий, приняв мяч из исходного положения, передает его партнеру. Партнер ловит мяч и снова набрасывает его. 3 серии по 20 раз.

То же, что и в упражнении 1, но занимающийся выполняет передачи мяча, при этом с помощью тренажера контролирует правильность выполнения передачи — 3 серии по 30 раз.

В парах: партнер набрасывает мяч на 0,5 м левее, правее, ближе или за

голову передающему. Передающий, делая выпад, стремится принять мяч у лица и передать его партнеру, а затем возвратиться в исходное положение. 4 серии по 20 раз.

В парах: один не добрасывает мяч партнеру на 1,5-2 м, набрасывает левее, правее или за голову. Другой стремится переместиться к летящему мячу (так, чтобы до касания мяча руками уже находиться в исходном положении) и ловит его, а затем, имитируя передачу, отсылает мяч партнеру. 2 серии по 20 раз.

То же, что и в упражнении 4-а, но партнеры после выхода к мячу выполняют прием и передачу. 3 серии по 30 раз.

Занимающиеся в парах располагаются на расстоянии 3-5 м друг от друга. Поочередные передачи мяча по низкой, средней и высокой траектории с выполнением вышеописанных условий. 4 серии по 20 раз.

На расстоянии 1,5-2 м от стенки в средней стойке передачи мяча с ударом в стенку на максимальное количество раз. По 5 подходов.

Комплекс специальных упражнений №2

для обучения технике верхней прямой подачи мяча

Занимающийся из исходного положения производит замах правой (левой) рукой, затем подбрасывает мяч левой (правой) рукой вверх перед собой на 0,4-0,6 м выше головы и наносит удар по мячу прямой рукой вверху перед собой. Следует обратить внимание занимающихся на необходимость сопровождения мяча кистью и опускания руки вниз после удара, а также разворота плеч и переноса тяжести тела с опорной ноги на впередистоящую. Подача производится в дальнюю часть площадки. Повторить 50 раз.

То же, что и в упражнении 1, но с увеличением силы удара по мячу.

Попасть в пределы противоположной площадки. 3 серия по 30 раз.

Комплекс специальных упражнений №3

для обучения технике прямого нападающего удара «по ходу»

Занимающиеся выполняют упражнения в парах. Один с мячом располагается около сетки, другой — в 2 м от него. Нападающий удар выполняется по мячу, подброшенному партнером, стоящим около сетки, на 1 м выше ее. Нападающий с разбега (2—3 шага) под углом 45° к сетке, выпрыгнув вверх, производит удар по мячу. Повторить 20 раз.

Нападающий располагается в зоне 4, а партнер, передающий мяч, в зоне 3. Партнер с собственного набрасывания передает мяч на удар по высокой траектории на расстояние 1 м от себя, 0,3—0,4 м от сетки. Повторить 20 раз.

То же, что и в упражнении 2, но партнер передает мяч на удар по высокой траектории на расстояние 2м от себя. Обратить внимание занимающихся на своевременный выход к летящему мячу и прыжок, чтобы нападающий удар был выполнен прямой рукой впереди-вверху. Повторить 20 раз.

То же, что и в упражнении 3, но нападающий передает мяч партнеру и, получив от него передачу, нападает. Повторить 30 раз.

То же, что и в упражнении 2, но нападающий располагается в зоне 2, а игрок, передающий мяч, в зоне 3. Повторить 20 раз.

То же, что и в упражнении 4, но нападающий располагается в зоне 2, а игрок, передающий мяч, в зоне 3. Повторить 20 раз.

То же, что и в упражнении 5, но нападающий располагается в зоне 2, а игрок, передающий мяч, в зоне 3. Повторить 30 раз.

Игрок, передающий мяч, располагается в зоне 3 на расстоянии 0,5 м от сетки, нападающий также в зоне 3, но на расстоянии 3 м от сетки. Нападающий передает мяч партнеру и, получив от него передачу, выполняет нападающий удар. Повторить 20 раз.

Нападающий удар из зоны 4 правую, левую половину площадки.

Нападающий располагается в зоне 4, получив передачу из зоны 3, выполняет нападающий удар в правую, левую половину площадки. По 20 ударов в правую и левую половину площадки.

Нападающий удар из зоны 2 в левую, правую половину площадки.

Нападающий располагается в зоне 2, получив передачу из зоны 3, выполняет нападающий удар в левую, правую половину площадки. По 20 ударов в левую и правую половину площадки.

К закреплению элементов техники рекомендуется приступать в двусторонней игре не ранее 3-4 месяцев после начала занятий (для 11—12-летних), так как недостаточно прочно усвоенные игровые приемы и постоянные ошибки при их выполнении снижают интерес к игре в волейбол

Решающим условием успешной организации обучения и тренировки является строгое соблюдение дидактических принципов педагогики: сознательности и активности, систематичности и последовательности, доступности и прочности.

Таким образом, разработанная методика обучения техническим приемам игры в волейбол состояла из комплексов упражнений, за каждым из которых стояла целая система определенных действий, обеспечивающих наиболее сознательное и эффективное усвоение учебного материала.

В процессе разработки комплексов упражнений и проверки их эффективности особое внимание было уделено определению тренировочных нагрузок, направленных на развитие физических качеств, двигательных навыков и умений, характеризующихся сложностью упражнений, интенсивностью работы, интервалами отдыха, числом повторений движений, зависящих от подготовленности занимающихся.

3.2. Результаты исследования и их обсуждение

Эффективность методики обучения техническим приемам игры в волейбол учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в исследовании, подтверждалась результатами тестирования. Протоколы тестирования представлены в приложении 2.

Результаты тестирования школьников в тестах: «Прием и передача мяча двумя руками сверху», «Верхняя прямая подача» и «Прямой нападающий удар «по ходу» представлены в таблицах 3, 4 ,5.

Таблица 3

Результаты тестирования учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в тесте «Прием и передача мяча двумя руками сверху» в ходе исследования

| Статистические данные | До (кол.раз) x±m | После (кол.раз) x±m | Разница в | t- Критерий Стьюдента | Р- достоверность различий | ||

| абсол. ед. | % | ||||||

| Контрольная группа n=8 | 3,12±0,29 | 3,75±0,25 | 0,62 | 16,66 | 1,61 | P0,05 | |

| Экспериментальная группа n=8 | 3,25±0,25 | 5,37±0,32 | 2,12 | 39,53 | 5,19 | P0,05 | |

| Разница в | абсол. ед. | 0,12 | 1,62 | | |||

| % | 3,84 | 30,23 | |||||

| t-Критерий Стьюдента | 0,32 | 3,97 | |||||

| Р-достоверность различий | P0,05 | P0,05 | |||||

Сравнивая полученные результаты контрольной и экспериментальной групп в тесте «Прием и передача мяча двумя руками сверху», видим, что в начале педагогического эксперимента различий между группами не выявлено. Средний результат в контрольной группе составил 3,12±0,29 раз (низкий уровень), а в экспериментальной группе 3,25±0,25 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 0,12 у.е., что соответствует 3,84 %. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 0,32, следовательно, достоверных различий между результатами контрольной и экспериментальной групп не выявлено.

Вторичное тестирование показало, что средний результат в экспериментальной группе составил 5,37±0,32 раз (средний уровень), а в контрольной группе 3,75±0,25 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 1,62 у.е., что соответствует 30,23 %. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 3,97, следовательно, выявлены достоверные различия между показателями групп. Результаты в тесте «Прием и передача мяча двумя руками сверху» позволяют говорить о том, что с помощью разработанной методики, среднее значение спортсменов экспериментальной группы увеличилось по отношению к результатам контрольной группы, и были выявлены достоверные различия между группами.

Сравнивая результаты спортсменов контрольной группы до эксперимента, средний результат составил 3,12±0,29 раз (низкий уровень), а после эксперимента 3,75±0,25 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 0,62 у.e., что соответствует 16,66%. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 1,61, следовательно, достоверных различий между результатами не выявлено.

Сравнивая результаты спортсменов экспериментальной группы до эксперимента, средний результат составил 3,25±0,25 раз (низкий уровень), а после эксперимента 5,37±0,32 раз (средний уровень). Разница в абсолютных единицах составила 2,12 у.e., что соответствует 39,53%. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 5,19, следовательно, были выявлены достоверные различия между результатами.

Рис. 10. Динамика результатов тестирования учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в тесте «Прием и передача мяча двумя руками сверху» в ходе исследования

Таблица 4

Результаты тестирования учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в тесте «Верхняя прямая подача» в ходе исследования

| Статистические данные | До (кол.раз) x±m | После (кол.раз) x±m | Разница в | t- Критерий Стьюдента | Р- достоверность различий | ||

| абсол. ед. | % | ||||||

| Контрольная группа n=8 | 4,12±0,29 | 4,75±0,25 | 0,62 | 13,15 | 1,61 | P0,05 | |

| Экспериментальная группа n=8 | 3,87±0,22 | 6,12±0,39 | 2,25 | 36,73 | 4,91 | P | |

| Разница в | абсол. ед. | 0,25 | 1,37 | | |||

| % | 6,45 | 22,44 | |||||

| t-Критерий Стьюдента | 0,67 | 2,92 | |||||

| Р-достоверность различий | P0,05 | P0,05 | |||||

Сравнивая полученные результаты контрольной и экспериментальной групп в тесте «Верхняя прямая подача», видим, что в начале педагогического эксперимента различий между группами не выявлено. Средний результат в контрольной группе составил 4,12±0,29 раз (низкий уровень), а в экспериментальной группе 3,87±0,22 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 0,25 у.е., что соответствует 6,45 %. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 0,67, следовательно, достоверных различий между результатами контрольной и экспериментальной групп не выявлено.

Вторичное тестирование показало, что средний результат в экспериментальной группе составил 6,12±0,39 раз (средний уровень), а в контрольной группе 4,75±0,25 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 1,37 у.е., что соответствует 22,44 %. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 2,92, следовательно, выявлены достоверные различия между показателями групп. Результаты в тесте «Верхняя прямая подача» позволяют говорить о том, что с помощью разработанной методики, среднее значение спортсменов экспериментальной группы увеличилось по отношению к результатам контрольной группы, и были выявлены достоверные различия между группами.

Сравнивая результаты спортсменов контрольной группы до эксперимента, средний результат составил 4,12±0,29 раз (низкий уровень), а после эксперимента 4,75±0,25 раз (низкий уровень). Разница в абсолютных единицах составила 0,62 у.e., что соответствует 13,15%. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 1,61, следовательно, достоверных различий между результатами не выявлено.

Сравнивая результаты спортсменов экспериментальной группы до эксперимента, средний результат составил 3,87±0,22 раз (низкий уровень), а после эксперимента 6,12±0,39 раз (средний уровень). Разница в абсолютных единицах составила 2,25 у.e., что соответствует 36,37%. Значение t-критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости равно 4,91, следовательно, были выявлены достоверные различия между результатами.

Рис. 11. Динамика результатов тестирования учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в тесте «Верхняя прямая подача» в ходе исследования

Таблица 5

Результаты тестирования учащихся 5-6 классов, занимающихся в спортивной секции по волейболу МАОУ СОШ №6 г. Холмск в тесте «Прямой нападающий удар «по ходу» в ходе исследования

| Статистические данные | До (кол.раз) x±m | После (кол.раз) x±m | Разница в | t- Критерий Стьюдента | Р- достоверность различий | ||

| абсол. ед. | % | ||||||