Методы и приёмы в логопедической

практике в группе для детей с ОВЗ.

Подготовила: учитель-логопед Абрамова Анна Петровна

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики.

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим недоразвитием речи .

Три уровня общего недоразвития речи:

I уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из звуковых или звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и сопровождающихся жестами;

II уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается различение некоторых грамматических форм. Но наряду с этим произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы;

III уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное речевое общение затруднено.

Индивидуальные особенности детей с ТНР:

Недоразвитие познавательной сферы (внимания, восприятия, памяти, мышления, речи)

Нарушение лексико-грамматического строя речи, звукопроизношения, связной монологической и диалогической речи, трудности в обучении грамоте

Сложности в переработке слуховой, зрительной и зрительно-пространственной информации

Двигательные расстройства

Отклонения в эмоционально-волевой сфере

Снижение способности к обобщению и абстрагированию

Неустойчивость внимания, быстрое забывание материала (особенно речевого), сниженная работоспособность, долгое включение в выполнение задания

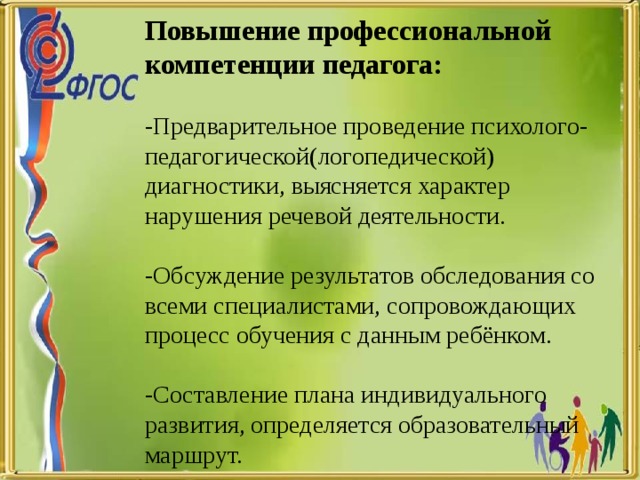

Повышение профессиональной компетенции педагога:

-Предварительное проведение психолого-педагогической(логопедической) диагностики, выясняется характер нарушения речевой деятельности.

-Обсуждение результатов обследования со всеми специалистами, сопровождающих процесс обучения с данным ребёнком.

-Составление плана индивидуального развития, определяется образовательный маршрут.

Привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса.

Привлечение дополнительных ресурсов сопровождения и поддержки

Формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку «внешних» социальных партнёров (методического центра, городского ПМПК, общественных организаций).

Организация взаимодействия специалистов ДОО и родителей на основе сотрудничества и разделения ответственности.

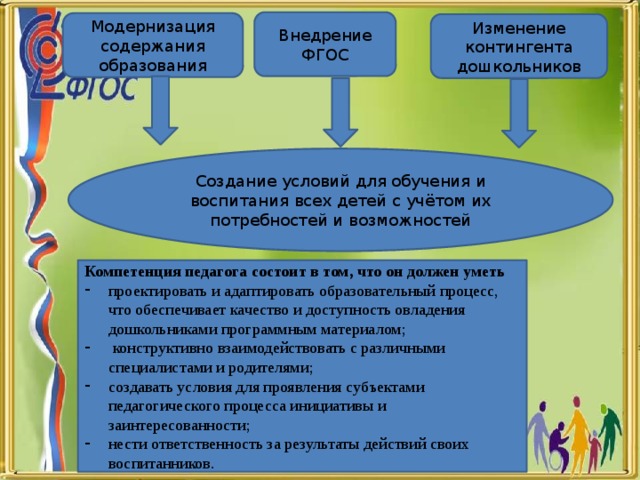

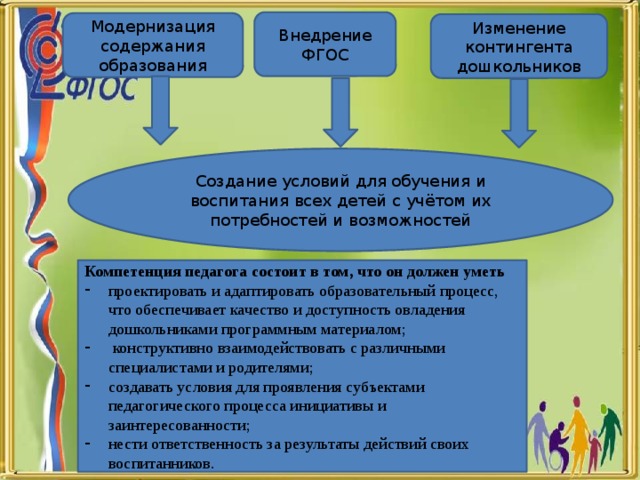

Внедрение ФГОС

Модернизация содержания образования

Изменение контингента дошкольников

Создание условий для обучения и воспитания всех детей с учётом их потребностей и возможностей

Компетенция педагога состоит в том, что он должен уметь

- проектировать и адаптировать образовательный процесс, что обеспечивает качество и доступность овладения дошкольниками программным материалом;

- конструктивно взаимодействовать с различными специалистами и родителями;

- создавать условия для проявления субъектами педагогического процесса инициативы и заинтересованности;

- нести ответственность за результаты действий своих воспитанников.

Безбарьерная предметно-развивающая среда

для освоения адаптированной основной образовательной программы (АООП)

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).

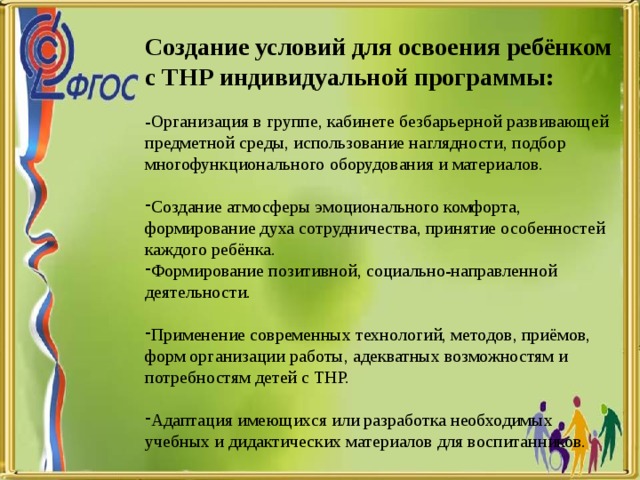

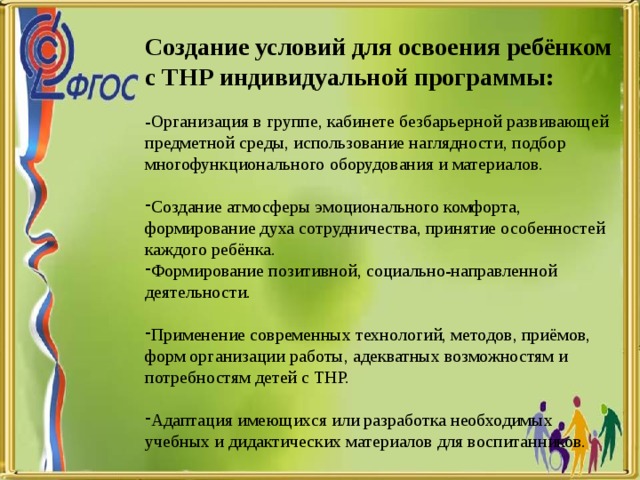

Создание условий для освоения ребёнком с ТНР индивидуальной программы:

-Организация в группе, кабинете безбарьерной развивающей предметной среды, использование наглядности, подбор многофункционального оборудования и материалов.

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование духа сотрудничества, принятие особенностей каждого ребёнка.

- Формирование позитивной, социально-направленной деятельности.

- Применение современных технологий, методов, приёмов, форм организации работы, адекватных возможностям и потребностям детей с ТНР.

- Адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов для воспитанников.

Организация предметно-развивающей среды

- Среда должна быть безопасной

- Среда должна быть комфортной и уютной

- Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных закономерностях развития детей в соответствии с их интересами

- Развивающая среда группы

должна быть вариативной

информативной

обновляться

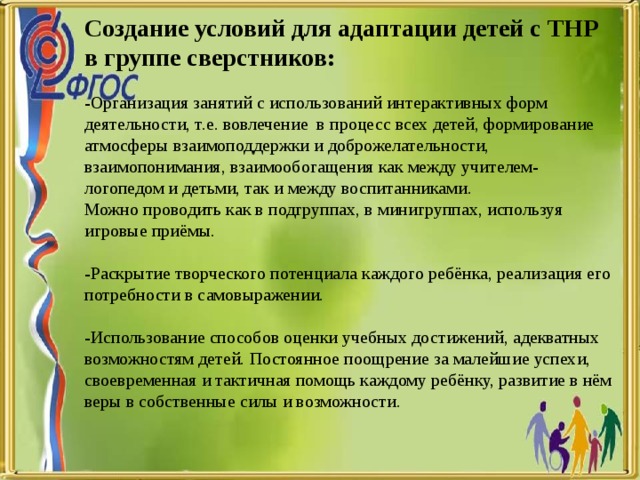

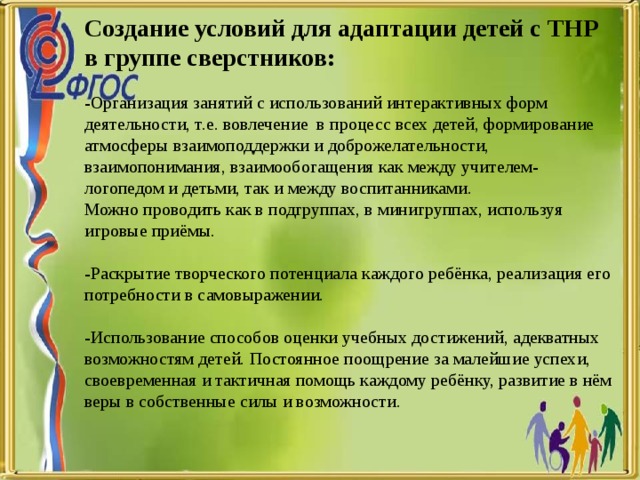

Создание условий для адаптации детей с ТНР в группе сверстников:

-Организация занятий с использований интерактивных форм деятельности, т.е. вовлечение в процесс всех детей, формирование атмосферы взаимоподдержки и доброжелательности, взаимопонимания, взаимообогащения как между учителем-логопедом и детьми, так и между воспитанниками.

Можно проводить как в подгруппах, в минигруппах, используя игровые приёмы.

-Раскрытие творческого потенциала каждого ребёнка, реализация его потребности в самовыражении.

-Использование способов оценки учебных достижений, адекватных возможностям детей. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.

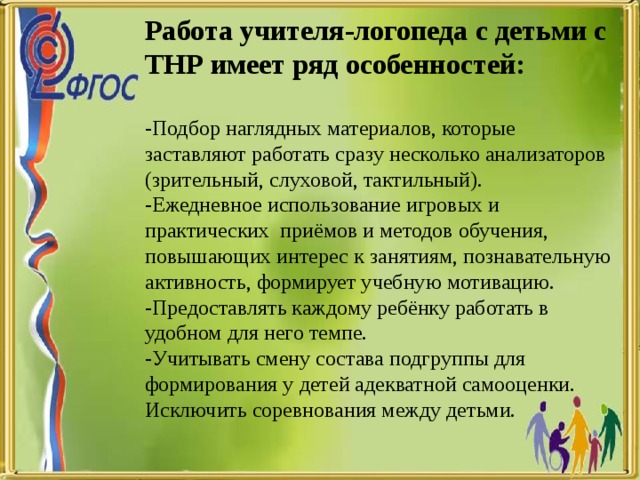

Работа учителя-логопеда с детьми с ТНР имеет ряд особенностей:

-Подбор наглядных материалов, которые заставляют работать сразу несколько анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный).

-Ежедневное использование игровых и практических приёмов и методов обучения, повышающих интерес к занятиям, познавательную активность, формирует учебную мотивацию.

-Предоставлять каждому ребёнку работать в удобном для него темпе.

-Учитывать смену состава подгруппы для формирования у детей адекватной самооценки. Исключить соревнования между детьми.

Работа учителя-логопеда с детьми с ТНР имеет ряд особенностей:

-Опираться на более сильные стороны развития ребёнка.

-Регулярная смена видов деятельности и форм работы позволяет снять напряжение, повысить уровень внимания.

-Почти всем детям необходимо проговаривать последовательность своих действий вслух, учить их говорить тихо, вполголоса, чтобы не мешать другим.

-Чаще предлагать детям задания, которые бы они выполняли с удовольствием. Требовать выполнения неинтересных или более сложных заданий следует осторожно и дозированно.

-Организация, форма работы, привлекаемый материал должны соответствовать возрасту ребёнка.

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде логопедического кабинета:

- Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствиями с особенностями каждого возрастного этапа, с учётом особенностей и коррекции недостатков их развития.

- Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности логопеда и ребёнка.

- Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения; учитывает возрастные особенности детей.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Символы звуков, опорные сюжетные и предметные картинки, сигнальные карточки, сюрпризные моменты, присутствие сказочного персонажа или игрушки, «волшебный мешочек».

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Сказкотерапия с использованием кукол бибабо, пальчикового театра, игрушек из киндер-сюрпризов, настольного театра.

.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Мнемотехника - система различных приёмов и способов, облегчающее запоминание нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциативных связей.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Кинезиологические упражнения влияют на развитие умственных способностей и физического здоровья. Они позволяют активизировать различные отделы коры больших полушарий. У ребёнка улучшается память, внимание, речь, пространственные представления, общая и мелкая моторика, снижается утомляемость, повышается способность к произвольному контролю. «Лезгинка», «Флажок-Рыбка-Лодочка», «Ухо-нос» и т.д.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Кинезиологические упражнения

Здоровьесберегающие технологии:

Самомассаж. Самомассаж ладоней и пальцев рук массажерами «Су-джок» (массажные шарики, пружинки). Это высокоэффективный, универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод самооздоровления путем воздействия на активные точки, расположенные на кистях и стопах ("Су" - кисть, "Джок" - стопа). Использование массажеров - это наиболее простой и доступный всем способ стимуляции. Поверхностный массаж зон соответствия не требует точного поиска болезненных точек и может осуществляться в виде веселой игры!

Артикуляционная гимнастика.

Развитие тонких движений кистей рук (пальчиковая гимнастика, шнуровки, штриховки и т.д.)

Дыхательная гимнастика .

Используются музыкальные инструменты, султанчики, вертушки, соломинки, картотека дыхательных упражнений, бумажные подвесные игрушки, дети очень любят мыльные пузыри.

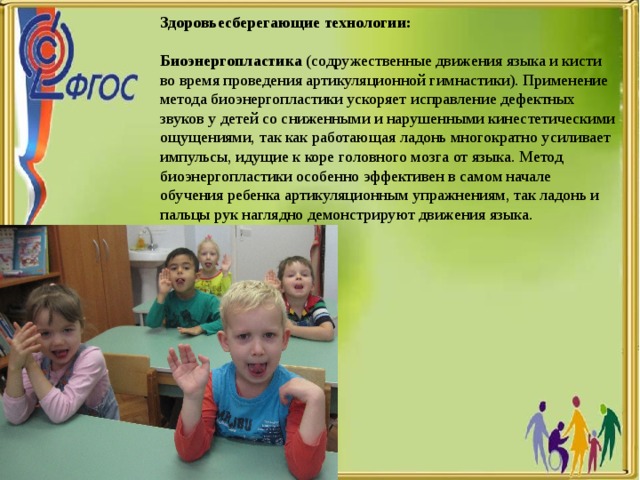

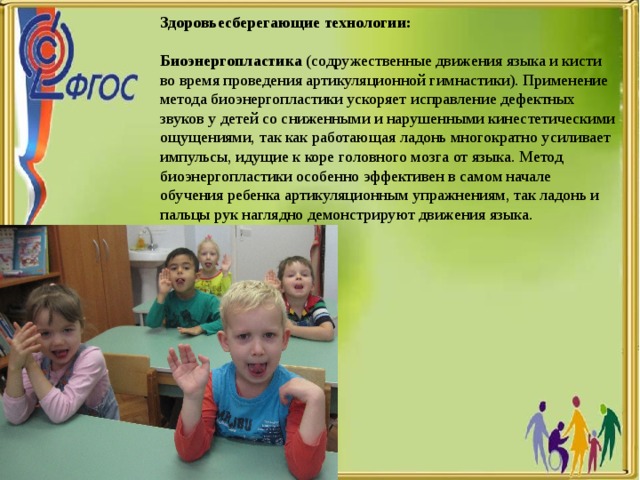

Здоровьесберегающие технологии:

Биоэнергопластика (содружественные движения языка и кисти во время проведения артикуляционной гимнастики). Применение метода биоэнергопластики ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Метод биоэнергопластики особенно эффективен в самом начале обучения ребенка артикуляционным упражнениям, так ладонь и пальцы рук наглядно демонстрируют движения языка.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

ТСО помогают улучшить и ускорить

процесс обучения.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Фонетическая ритмика.

Приёмы активизации речевой деятельности детей:

Игры и игровые ситуации, направленные на всестороннее развитие детей.

Дифференцированная игра «Магазин игрушек» для детей с ЗПР младшего дошкольного возраста.

Дифференцированная игра для детей младшего дошкольного возраста «Весёлые зверушки».

Центр развития лексико-грамматического строя речи.

Центр обучения грамоте.

Магнитный алфавит, звукоград, буквари, ребусы, кроссворды, говорящие слоги, книги для чтения, кубики с буквами.

Для развития мелкой моторики, координации движений, сенсорного развития, снятия психоэмоционального напряжения в нашем детском саду имеется специально оборудованный кабинет психолога, где можно проводить занятия и игры с различными тренажёрами , а также игры с водой и песком, имеются пособия для экспериментальной деятельности и сопровождения педагогического процесса.

Заключение.

Среда, окружающая детей в кабинете:

- Обеспечивает чувство психологической защищённости;

- является средством полноценного развития;

- - сочетает привычные и инновационные методы и приёмы.

- Дайте детству состояться, дайте детству наиграться!

Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияние, нет способности, которая находилась бы в прямой зависимости от непосредственного окружающего ребёнка конкретного мира…

Тот, кому удастся создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени.

Среди неё ребёнок будет жить - развиваться собственно самодавлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого себя, от природы… (Е.И. Тихеева)