Комсомольский – на - Амуре филиал краевого государственного

бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования

«Хабаровский государственный медицинский колледж»

ТЕМА

Слуховая сенсорная система

Разработала: Кокшарова Н.У. - преподаватель

КФ ХГМК

г. Комсомольск-на-Амуре

2017

ТЕМА: СЛУХОВАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

Цели:

1.Выяснить анатомо-физиологические особенности строения преддверно-улиткового органа, определить его функциональное

значение

2.Продолжить формирование логического и абстрактного мышления , памяти, учитывая индивидуальные особенности студентов

3.Развитие коммуникативных качеств (умение работать в команде),общих и профессиональных компетенций

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Материал практического занятия предназначен для студентов с целью обучения, самопроверки и объективного контроля, знаний при решении тестовых заданий, морфофункциональных и ситуационных задач, кроссвордов, при ответах на контрольные вопросы, а так же при выполнении тестов, с помощью ТСО - компьютерные тесты, при составлении поисковых вопросов, ситуационных задач, тестов, содержит обобщенные и более уточненные сведения по предмету с учетом новейших данных из отечественной и зарубежной литературы. Соответствует ФГОС СПО для студентов специальности 060109 «Сестринское дело»

Материал практического занятия охватывает основной материал программы предмета анатомии и физиологии человека.

Цели занятия:

Выяснить строение и функции эндокринных желез, название гормонов и их физиологическую характеристику.

Развивать логическое мышление, через привитие умений работать с

дополнительной литературой;

Прививать чувства ответственности, любовь к профессии

Методы обучения:

Место проведения:

Оснащение занятия

1. Плакаты «Слуховая сенсорная система», «Атлас нормальной анатомии человека», муляжи по теме

2.Видеофильм «Слуховая сенсорная система»

3. Презентации

4. Компьютерные тесты по теме

Межпредметные связи:

Хирургия, терапия, акушерство, педиатрия.

Внутрипредметные связи:

“Гистология”, “Нервная система”, «ВНС».

Продолжительность занятия: 90 мин.

Основные этапы занятия:

| Этап | Содержание этапа | Цель | Время |

-

| Организационная часть (отметка отсутствующих на занятии, проверка подготовленности аудитории и студентов к занятиям). | Воспитание дисциплины | 2 мин |

-

| Мотивация учебной деятельности: цели занятия. Обосновать актуальность темы, включая региональный компонент. | Активизировать познавательную деятельность студентов. Создать мотив для изучения темы. Мобилизация внимания для работы на занятиях | 3 мин |

-

| Контроль знаний студентов. Основные вопросы изученного материала. Фронтальный опрос студентов. | Цель: активизации внимания, определения общей подготовленности группы к занятию, определения уровня усвоения материала, развития речи, логического мышления. | 10-15 мин |

-

| Самостоятельная работа и самоконтроль: а. составление таблицы «Гормоны и их физиологическая характеристика» б. самоконтроль по двум вариантам

| Формирование теоретической базы. Создать мотив для практической деятельности |

45-55 мин |

-

| Итоговый контроль - тестирование | Формирование теоретической базы. Закрепить мотив к познанию данной темы. Развитие познавательных процессов: речи, памяти, мышления. | 15-25 мин |

-

| Подведение итогов занятия. Домашнее задание. Индивидуальное задание. Составление схем работа. С анатомическим словарем. Указываю страницы в учебной литературе. | Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления. Психических процессов: воли, дисциплины. Развитие умения самостоятельной работы. | 3 мин |

Мотивация изучении темы:

Для того чтобы человек жил, рос, развивался, двигался, выполнял разнообразную работу, нужна не только пища, но и особые химические вещества, гормоны, стимулирующие или ослабляющие функции клеток ткани и органов. Вырабатываются гормоны в железах, не имеющих выводных протоков и выделяющиеся во внутреннюю среду организма. Студенты при изучении темы: «Слуховая сенсорная система» должны знать основные, функции и анатомо-физиологические особенности строения сенсорной системы. Знать основные нарушения, наблюдаемые при заболеваниях сенсорной слуховой системы.

Связать свои знания о сенсорной слуховой системы, представляемой как сложный функциональный комплекс, все элементы которого находятся в тесной взаимосвязи, и применять на других дисциплинах.

Методические рекомендации для преподавателя

Проверить оснащенность кабинета необходимыми

плакатами, атласами, учебниками, учебными пособиями, а также наличие

у студентов альбомов (тетрадей) для записей и зарисовок.

Осуществить контроль исходного уровня знаний студентов путем

фронтального опроса, решения тестовых заданий, морфофункциональных

и ситуационных задач и т.д.

Продемонстрировать на плакате отделы сенсорной слуховой системы:

состоят из трех отделов;

обильно снабжаются кровью;

имеют богатую сеть кровеносных капилляров с диаметром 20 - 30 мкм;

снабжены большим количеством вегетативных нервных волокон;

Дать задание для самостоятельной работы студентов и на самоконтроль (самопроверку).

Показать на доске порядок заполнения по прилагаемой форме (см. ниже) таблицы «Сенсорная слуховая система». Проверка правильности заполнения таблицы осуществляется всей бригадой: одни из студентов называет отделы, место их действия и физиологический эффект, а остальные сверяют свои записи и при необходимости самостоятельно или с помощью преподавателя корректируют и заполняют ее. Для закрепления знаний и самоконтроля предложить студентам два варианта вопросов и ответов из «Практикума по анатомии ...».

Итоговый контроль по контрольным вопросам, тестовым заданиям, морфофункциональным и ситуационным задачам, кроссвордам (по усмотрению преподавателя).

Подведение итогов занятия, оценка достижения поставленной цели и задание на дом.

Приложение №1

Слуховая сенсорная система

Слуховая сенсорная система — сенсорная система, обеспечивающая кодирование акустических стимулов и обусловливающая способность ориентироваться в окружающей среде посредством оценки акустических раздражителей. Периферические отделы слуховой системы представлены органами слуха и лежащими во внутреннем ухе фонорецепторами. На основе формирования сенсорных систем (слуховой и зрительной) формируется назывательная (номинативная) функция речи.

Слух - способность воспринимать звуки органами слуха; специальная функция слухового аппарата, возбуждаемая звуковыми колебаниями окружающей среды, например, воздуха или воды. Одно из биологических пяти чувств, называемое также акустическим восприятием.

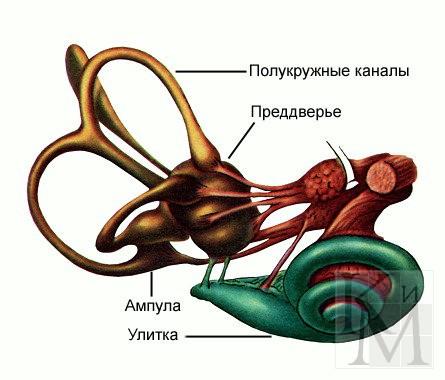

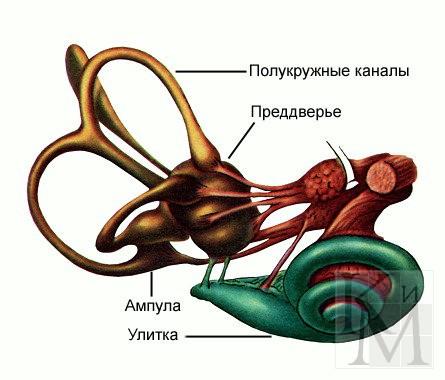

Слуховой и вестибулярный рецепторные аппараты расположены во внутреннем ухе.

Вестибулярный аппарат связан со статокинетическим раздражением и возбуждается при всяком изменении в положении головы, а, следовательно, и всего тела в пространстве. Он участвует в сохранении равновесия и в поддержании определенной позы тела.

Оба рецепторных аппарата иннервируются волокнами, идущими в составе преддверно-улиткового нерва (VIII). Они возбуждаются механическими колебаниями: вестибулярный аппарат воспринимает сотрясения, связанные с изменениями положения тела; слуховой – воздушные колебания.

Анализаторы:

-воспринимающие (волосковые клетки в улитке внутреннего уха)

-передающие

-анализирующие

Функции:

-косметическая

-собственно орган слуха

-орган равновесия

-выполняет функцию вестибулярного аппарата

-выполняет второй закон термодинамики (энергия звука вызывает колебания структуры, которое попадает и вызывает импульс)

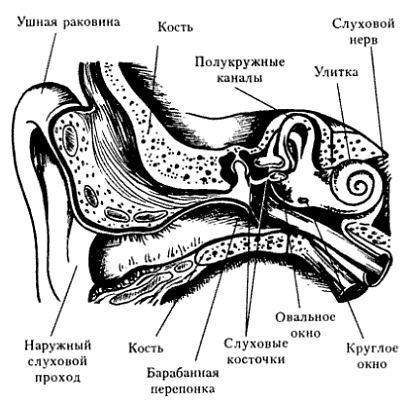

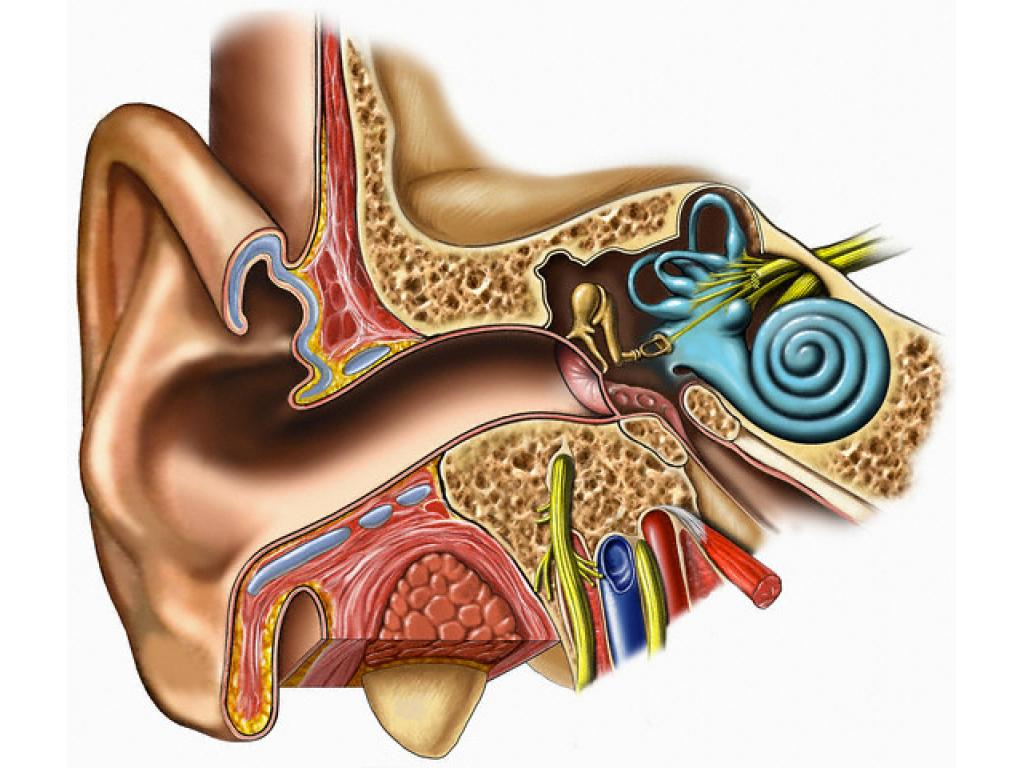

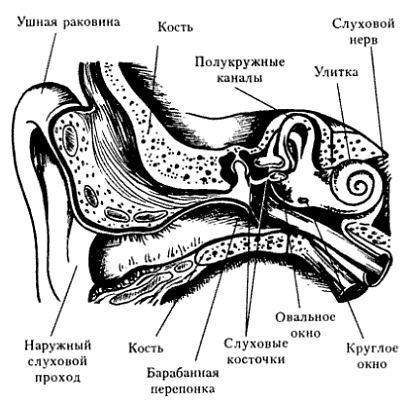

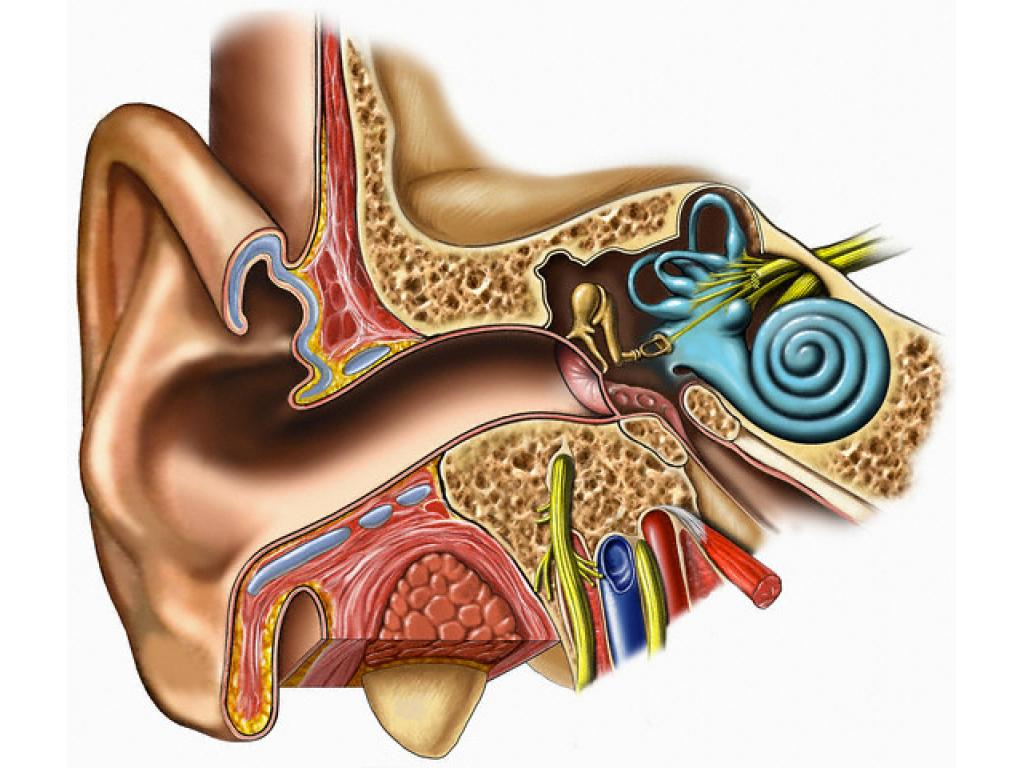

Строение уха:

-Наружное ухо (улавливает звуковые колебания)

Здесь же находится слуховой проход (2 см), ушные железы с серой (выполняет защитную функцию, механизм защиты от болезней или изменения климата) и барабанная перепонка (соединительно тканая оболочка)

-Среднее ухо

Тут находятся 3 слуховые косточки: молоточек, стремечко и наковальня.

-Внутренне ухо

Здесь расположена улитка (костный лабиринт, обычно 3 см) и вестибулярный аппарат.

Ухо сложное анатомо-физическое устройство, увеличивающее силу звука и уменьшающее амплитуду колебаний.

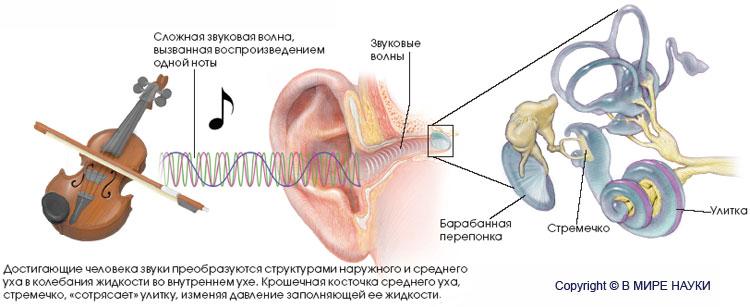

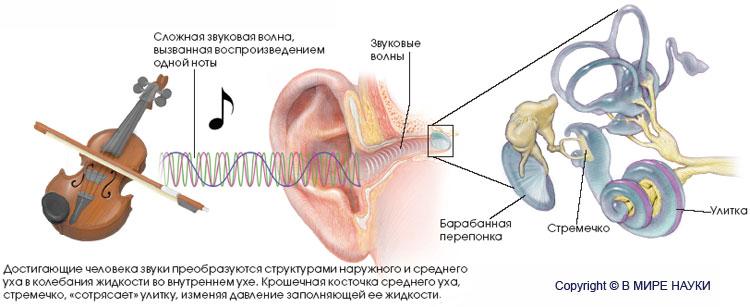

Увеличение силы звука

В среднее ухо колебание передается через 3 слуховые косточки до барабанной перепонки, проходит передний слуховой проход. Тут срабатывает закон площадей: сила звука увеличивается в n раз вследствие уменьшения площади поверхности.

Потом увеличивается сила, так как работают 3 слуховые косточки, которые являются рычагами.

Евстахиева труба – механизм для защиты барабанной перепонки.

1. Раздражитель

Раздражителем для слуховой сенсорной системы является звук.

Звук — это продольное колебание частиц той среды, которая передает звук. Звуковые колебания передаются по воздуху, воде, костям черепа, т.е. по газообразным, жидким и твердым средам.

2. Проведение раздражения (звука) к рецепторам

Рецепторы звука — это волосковые клетки (точнее: внутренние волосковые клетки), они спрятаны в улитке внутреннего уха, сидят на базальной мембране кортиевого органа. Поэтому к ним надо ещё доставить звуковые колебания.

На рисунке - волоски (стереоцилии), торчащие из волосковой клетки. Волосков на внутренней волосковой клетке обычно бывает 30-40 штук.

Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 22 кГц при передаче колебаний по воздуху, и до 220 кГц при передаче звука по костям черепа. Эти волны имеют важное биологическое значение, например, звуковые волны в диапазоне 300—4000 Гц соответствуют человеческому голосу. Звуки выше 20 000 Гц имеют малое практическое значение, так как быстро тормозятся; колебания ниже 60 Гц воспринимаются благодаря вибрационному чувству. Диапазон частот, которые способен слышать человек, называется слуховым или звуковым диапазоном; более высокие частоты называются ультразвуком, а более низкие — инфразвуком.

Физиология слуха

Способность различать звуковые частоты сильно зависит от конкретного человека: его возраста, пола, подверженности слуховым болезням, тренированности и усталости слуха. Отдельные личности способны воспринимать звук до 22 кГц, а возможно — и выше.

Человек может различать несколько звуков одновременно благодаря тому, что в ушной улитке одновременно может быть несколько стоячих волн.

Удовлетворительно объяснить феномен слуха оказалось необычайно сложной задачей.

У человека, как и у большинства млекопитающих, слуховым органом является ухо.

Слуховая сенсорная система

Воспринимающей частью слухового анализатора является ухо, проводящей — слуховой нерв, центральной — слуховая зона коры головного мозга.

Орган слуха состоит из трех отделов: наружного, среднего и внутреннего. Ухо включает не только собственно орган слуха, с помощью которого воспринимаются звуковые колебания воздуха, сигнализирующие о том, что происходит в окружающей среде, но и орган равновесия, благодаря чему тело удерживается в определенном положении.

Для человека слух приобретает особое значение, так как при потере слуха в раннем возрасте ребенок утрачивает способность воспроизводить слова, говорить. С помощью слуха воспроизводится устная речь, обеспечивающая общение между людьми в их трудовой и общественной деятельности.

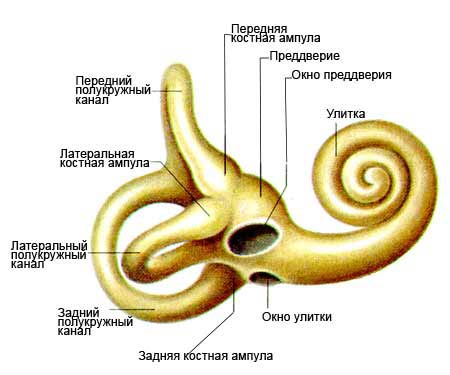

Слуховые рецепторы человека лежат в спиральном органе улитки; вестибулярные – в гребешках ампул полукружных каналов и чувствительных пятнах сферического и эллиптического мешочков.

Слуховой орган человека состоит из трех частей:

1) улавливающего воздушные колебания наружного уха;

2) передающего звуковые волны среднего уха и

3) воспринимающего звук внутреннего уха.

Наружное ухо

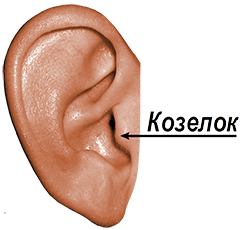

Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Раковина образована хрящом, покрытым с обеих сторон кожей.

С помощью раковины человек улавливает направление звука.

Мышцы, приводящие в движение ушную раковину, у человека рудиментарны. Наружный слуховой проход имеет вид трубки длиной 30 мм, выстланной кожей, в которой имеются особые железы, выделяющие ушную серу. В глубине слуховой проход затянут тонкой барабанной перепонкой овальной формы.

Со стороны среднего уха, в середине барабанной перепонки, укреплена рукоятка молоточка. Перепонка упруга, при ударе звуковых волн она без искажения повторяет эти колебания.

Наружное ухо (auris externa) произошло на месте выпячивания эктодермы I висцеральной (челюстной) дуги. Оно представлено ушной раковиной и наружным слуховым проходом.

Звуковые волны направляются ушными раковинами в наружный слуховой проход. В наружном слуховом проходе находится воздух, он передает звуковые колебания (звуковые волны) на барабанную перепонку. Особенность барабанной перепонки состоит в том, что в ней хаотично расположены волокна соединительной ткани, поэтому она не резонирует, т.е. у нее нет предпочтения к определенной частоте звука, её колеблют звуки любой частоты. Барабанная перепонка разделяет наружное и среднее ухо.

Ушная раковина (auricula) у человека вследствие слабого развития ушных мышц сохраняет незначительную подвижность.

Основу ушной раковины составляет эластический хрящ сложной формы. Внизу он дополняется кожной складкой – мочкой, которая заполнена жировой тканью. Свободный наружный край раковины завернут внутрь в форме завитка, а с ее дна параллельно ему поднимается возвышение – противозавиток. Медиальнее последнего располагается полость раковины, в глубине которой находится отверстие наружного слухового прохода. Спереди проход ограничивает хорошо заметный бугорок – козелок, сзади – противокозелок.

Форма и величина ушной раковины индивидуально изменчивы. Иногда верхнезадняя часть завитка вытягивается в бугорок. Он хорошо заметен у человеческого плода и низших обезьян.

Наружный слуховой проход (meatus acusticus externus) имеет длину около 24 мм и оканчивается барабанной перепонкой. Его внешняя хрящевая треть представляет собой продолжение хряща раковины, остальные две трети, костные, располагаются в пирамиде височной кости. Слуховой проход несколько изогнут, он выстлан кожей с тонкими волосками и видоизмененными потовыми железками, выделяющими ушную серу. Как те, так и другие защищают барабанную перепонку от неблагоприятных воздействий внешней среды, например от пыли.

Барабанная перепонка (membrana tympani) отделяет наружное ухо от среднего. Ее основу составляют коллагеновые волокна, снаружи она покрыта эпидермисом, а внутри – слизистой оболочкой. Перепонка настолько тонка, что сквозь нее просвечивает молоточек среднего уха.

Евстахиева труба (или слуховая труба; лат. tuba Eustachii, tuba auditiva) — канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой. Назван в честь Бартоломео Эустахио — итальянского врача и анатома XVI века

Представляет собой длинный (3,5 см) и узкий (2 мм) канал, костный со стороны уха, где он проходит в толще пирамиды, и хрящевой на остальной, большей части своего протяжения.

Воспаление слуховой трубы называется тубоотит (евстахиит).

Среднее ухо

За барабанной перепонкой находится среднее ухо - там тоже воздушная среда. Воздух попадает туда из носоглотки через евстахиевы трубы. Громкие звуки лучше слушать, раскрыв рот, чтобы слишком сильные колебания не повредили барабанную перепонку. В среднем ухе находится сложный составной рычаг из трех косточек: молоточка, наковальни, стремечка. Это самые мелкие косточки в организме человека, и самая мелкая из них - стремечко, оно в 10 раз меньше по массе, чем две других, его вес - всего 2,5 мг, а длина - до 4 мм. Стремечко упирается в овальное окно внутреннего уха. Косточки нужны для того, чтобы уменьшить амплитуду звуковых волн, но усилить их давление. Частота колебаний (высота звука) остается прежней.

Среднее ухо(auris media) представлено барабанной полостью, которая с помощью слуховой (евстахиевой), трубы сообщается с носоглоткой; от наружного уха оно отграничено барабанной перепонкой.

Барабанная полость (cavitas tympanica) развивается из I висцеральной щели. Полость заполнена воздухом, попадающим сюда из носоглотки через слуховую трубу, отверстие которой находится на передней стенке барабанной полости. На ее задней стенке открываются ячейки сосцевидного отростка, также наполненные воздухом. А на медиальной стенке помещаются окно преддверия и окно улитки, ведущие во внутреннее ухо. Окно улитки затянуто вторичной барабанной перепонкой. Внутри полости среднего уха расположены слуховые косточки: молоточек и наковальня – производные I висцеральной (челюстной) дуги – и стремя, развившееся из II висцеральной (подъязычной) дуги.

Слуховые косточки среднего уха:

Молоточек сращен с барабанной перепонкой своей рукояткой, втягивающей ее центр внутрь, головка молоточка соединяется суставом с телом наковальни, длинный отросток которой, в свою очередь, сочленяется с головкой стремени. Основание стремени прилежит к мембране, закрывающей окно преддверия. Таким образом, все три косточки составляют подвижную цепь, соединяющую барабанную перепонку с внутренним ухом. Благодаря этому колебания воздуха в виде звуковых волн, воздействующих на барабанную перепонку, передаются к рецепторам внутреннего уха. При этом барабанная перепонка, воспринимающая колебания, имеет большую площадь, чем окно преддверия, в которое входит головка стремени. Таким образом, можно считать, что в системе косточек среднего уха происходит концентрация стимула.

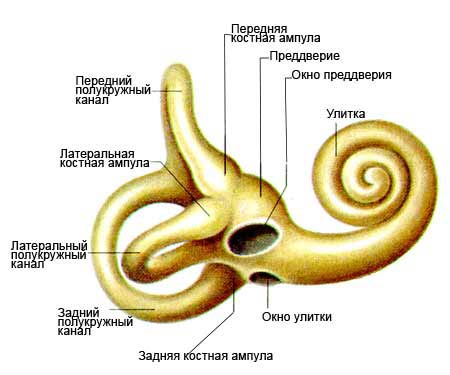

Внутреннее ухо

За овальным окном начинается внутреннее ухо - улитка. По латыни улитка называется coсhlea, поэтому некоторые связанные с ней структуры называются кохлеарными. Улитка - это соединительнотканная трубка с жидкостью (всего 1 мл), завёрнутая в спираль 2,5 раза. Она разделена вдоль на три отсека, и все они заполнены жидкостью.

Относительно недавно было обнаружено, что энергия звуковой волны распределяется по трубе улитки неравномерно, она концентрируется на внешней стенке тем больше, чем дальше движется волна колебаний вглубь улитки. Таким образом, улитка на 20 децибел более чувствительна в глубине трубы, там, где воспринимаются более низкие частоты. Можно сказать, что улитка устроена «не логично». В её нижней части воспринимаются высокие звуки, а в верхней, наоборот, низкие.

Внутреннее ухо, состоит из улитки (лат. cochlea), содержащей кортиев орган и спиральный орган (лат. organum spirale), и слуховой нерв. Поступающие из наружного уха звуковые волны в кортиевом органе трансформируются в нервные импульсы. Кроме воздушной проводимости, имеется ещё и костная проводимость (передача звуковых колебаний через кости черепа). Из кортиева узла идут постганглионарные волокна спирального ганглия, которые направляются в этот узел и переключаются в нём, образуя слуховой нерв. Слуховой нерв, в свою очередь, присоединяется к вестибулярному на своём пути через внутреннее слуховое отверстие височной кости. В области мостомозжечкового угла оба нерва вступают в ствол мозга непосредственно позади нижней мозжечковой ножки (лат. pedunculus cerebellaris inferior). В стволе мозга находятся вторые нейроны слухового нерва, представленные передним и задним улитковыми ядрами (лат. nuclei cochleares ventralis et dorsalis), которые занимают наиболее латеральное положение вестибулярного поля ромбовидной ямки.

Преддверие (vestibulum) костного лабиринта сообщается с барабанной полостью посредством окна преддверия и окна улитки. Преддверие представляет собой полость овальной формы, отделенную от барабанной полости перегородкой. В перегородке имеются два отверстия: верхнее – овальное окно (окно преддверия).

Костный лабиринт заложен в толще пирамиды височной кости, между барабанной полостью и внутренним слуховым отверстием. Он состоит из трех частей: центральное положение занимает преддверие, спереди от него находится улитка, а сзади – полукружные каналы.

В преддверие открываются спиральный канал улитки, отверстия трех полукружных каналов и узкого водопровода преддверия, который наружным своим концом выходит на заднюю поверхность пирамиды височной кости.

Все части перепончатого лабиринта меньше, чем соответствующих отделов костного. Между их стенками находится полость, заполненная перилимфой, называемая перилимфатическим пространством. Полость перепончатого лабиринта заполнена эндолимфой. Его стенка состоит из трех слоев: наружного – соединительнотканного, среднего – мембранного (тонкая пластинка плотной соединительной ткани) и внутреннего – эпителиального.

Центральная часть перепончатого лабиринта преддверия состоит из двух камер. Одна из них округлая – сферический мешочек; другая овальная – эллиптический мешочек, или маточка. Они соединяются друг с другом раздвоенным концом эндолимфатического протока, который проходит через пирамиду височной кости в костной щели – водопроводе преддверия. На ее задней поверхности в толще твердой мозговой оболочки проток заканчивается расширением – эндолимфатическим мешком. Кровеносные сосуды в его стенке приходят в контакт с сосудами твердой мозговой оболочки. При повышении давления эндолимфы внутри перепончатого лабиринта она оттекает по эндолимфатическому протоку в подоболочечное пространство. В сферический мешочек при помощи соединительного протока открывается перепончатый проток улитки, а в эллиптический – перепончатые полукружные протоки.

Костная улитка (cochlea) имеет коническую форму и сложное строение. Это спиральный канал, образующий два с половиной оборота вокруг стержня улитки конической формы. Ось последнего лежит почти горизонтально. От стержня отходит костная спиральная пластинка, не достигающая наружной стенки канала. Образован стержень губчатой костной тканью, пронизанной продольными каналами. Эти каналы заходят в спиральную пластинку.

От свободного и верхнего краев спиральной пластинки до противоположной стенки улитки натянуты две мембраны – спиральная и вестибулярная. Они ограничивают улитковый проток, который относится к перепончатой улитке. Этот спирально извитой проток повторяет ход канала улитки. Он начинается в области мешочка слепым концом, вблизи которого в него впадает тонкий соединительный проток от маточки. Заканчивается проток улитки также слепо на вершине костной улитки. Поперечное сечение протока улитки имеет треугольную форму, благодаря чему в нем можно выделить три стенки.

Нижняя стенка, или спиральная (базилярная) мембрана, лежит в продолжении костной спиральной пластинки и сращена с ее свободным краем. Она образована плотным сплетением коллагеновых волокон. На противоположном конце спиральная мембрана прикрепляется к утолщенной надкостнице, покрывающей костную стенку улитки. Этот утолщенный участок также по спирали поднимается к вершине улитки и называется спиральной связкой. На этой стенке находится спиральный, или кортиев, орган, который представляет собой периферический отдел слуховой сенсорной системы.

Наружная стенка сращена со спиральной связкой, которая отделяет ее от костной улитки. Внутренняя поверхность улиткового протока выстлана в этом месте однослойным кубическим эпителием. Под ним лежат многочисленные кровеносные сосуды, образующие сосудистую полоску.

Верхняя стенка, или вестибулярная мембрана, натянута между наружной стенкой и верхним краем костной спиральной пластинки. Она представляет собой тонкую пластинку, образованную двумя рядами эпителиальных клеток.

Просвет улиткового протока заполнен эндолимфой, которая образуется при участии сосудистой полоски в наружной стенке протока.

Уликовый проток делит полость костного канала улитки на две части, или лестницы. Верхняя часть, или лестница преддверия, начинается от овального окна преддверия и доходит до верхушки улитки, где при помощи маленького отверстия сообщается с нижней частью полости канала, или барабанной лестницей. Последняя тянется от верхушки улитки до ее основания, где открывается в преддверие костного лабиринта окном улитки (круглое окно). Оно затянуто эластичной перепонкой. Вестибулярная и барабанная лестницы заполнены перилимфой.

Кортиев орган

На базальной мембране внутри улитки сидят слуховые рецепторы - это внутренние волосковые клетки, образующие кортиев орган. А над их торчащими в просвет волосками простирается покровная мембрана. Базальная мембрана с волосковыми клетками трясется от звуковых волн, рецепторные волосковые клетки подпрыгивают вместе с ней и бьются волосками о покровную мембрану. Волоски упираются в покровную мембрану при подскоке и отгибаются в сторону. Чем больше амплитуда, тем сильнее отогнется волосок. Отгибающийся волосок растягивает свою клеточную мембрану и в ней открываются стимулуправляемые (механоуправляемые) ионные каналы для натрия (Na+). С этого начинается трансформация звукового раздражения в нервное возбуждение. Таким образом, слуховые рецепторы являются механорецепторами, реагирующими на механическое раздражение — отгибание их волосков и растяжение мембраны.

Наружные волосковые клетки лежат ближе к наружной стенке протока в три ряда. Внутренние волосковые клетки образуют только один ряд. Реснички и тех, и других рецепторных клеток соприкасаются с покровной (текториальной) мембраной. Эта мембрана представляет собой тонкую однородную желеобразную массу, прикрепленную одним концом к клеткам эпителия, покрывающего утолщенную надкостницу спиральной пластинки.

Между наружными и внутренними волосковыми клетками лежит кортиев туннель. По его краям расположены наружные и внутренние столбчатые клетки, строение которых напоминает опорные клетки.

Воздушные волны вызывают колебания барабанной перепонки, которые через цепь слуховых косточек и окно преддверия передаются перилимфе преддверия. Волны перилимфы пробегают последовательно лестницу преддверия улитки, затем барабанную лестницу, заставляя вибрировать перепончатые стенки протока улитки. Колебания перилимфы возможны благодаря тому, что ее волны в конце пути встречают податливую мембрану (вторичную барабанную перепонку) круглого окна улитки. В результате колебаний спиральной мембраны рецепторные клетки соприкасаются своими стереоцилиями с текториальной мембраной, воспринимая звуковое раздражение.

От рецепторных клеток возбуждение передается на нервные волокна, контактирующие с их базальными частями. Эти волокна проходят в базальной мембране, подстилающей опорные клетки, а затем входят в канал (или щель), спиральной пластинки. Они идут к нейронам спирального ганглия, лежащего ближе к костному стержню улитки.

Функции наружного, среднего и внутреннего уха

Наружное ухо является звукоулавливающим аппаратом.

Звуковые колебания улавливаются ушными раковинами и передаются по наружному слуховому проходу к барабанной перепонке, которая отделяет наружное ухо от среднего. Улавливание звука и весь процесс слушания двумя ушами — так называемый бинауральный слух — имеет значение для определения направления звука

Среднее ухо является звукопроводящим аппаратом. Оно представляет собой воздушную полость, которая через слуховую (Евстахиеву) трубу соединяется с полостью носоглотки. Колебания от барабанной перепонки через среднее ухо передают соединенные друг с другом 3 слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко, а последнее через перепонку овального окна передает эти колебания жидкости, находящейся во внутреннем ухе, — перилимфе. Благодаря слуховым косточкам амплитуда колебаний уменьшается, а сила их увеличивается, что позволяет приводить в движение столб жидкости во внутреннем ухе. При сильных звуках специальные мышцы уменьшают подвижность барабанной перепонки и слуховых косточек, адаптируя слуховой аппарат к таким изменениям раздражителя и предохраняя внутреннее ухо от разрушения. Благодаря соединению через слуховую трубу воздушной полости среднего уха с полостью носоглотки возникает возможность выравнивания давления по обе стороны барабанной перепонки, что предотвращает ее разрыв при значительных изменениях давления во внешней среде — при погружениях под воду, подъемах на высоту, выстрелах и пр. Это барофункция уха.

Внутреннее ухо является звуковоспринимающим аппаратом. Оно расположено в пирамидке височной кости и содержит улитку, которая у человека образует 2.5 спиральных витка. Улитковый канал разделен двумя перегородками основной мембраной и вестибулярной мембраной на три узких хода: верхний (вестибулярная лестница), средний (перепончатый канал) и нижний (барабанная лестница). На вершине улитки имеется отверстие, соединяющее верхний и нижний каналы в единый, идущий от овального окна к вершине улитки и далее к круглому окну. Полость его заполнена жидкостью — перилимфой, а полость среднего перепончатого канала заполнена жидкостью иного состава — эндолимфой. В среднем канале расположен звуковоспринимающий аппарат. Кортиев орган, в котором находятся механорецепторы звуковых колебаний — волосковые клетки.

Физиологический механизм восприятия звука

Восприятие звука основано на двух процессах, происходящих в улитке: 1) разделение звуков различной частоты по месту их наибольшего воздействия на основную мембрану улитки и 2) преобразование рецепторными клетками механических колебаний в нервное возбуждение.

Преддверно-улитковый нерв

Преддверно-улитковый нерв (лат. nervus vestibulocochlearis) — (VIII пара черепно-мозговых нервов) нерв специальной чувствительности, отвечающий за передачу слуховых импульсов и импульсов, исходящих из вестибулярного отдела внутреннего уха.

Анатомия

Преддверно-улитковый нерв — нерв специальной чувствительности, состоящий из двух разных по функции корешков: вестибулярного корешка, несущего импульсы от статического аппарата, представленного полукружными протоками вестибулярного лабиринта, и улиткового корешка, проводящего слуховые импульсы от спирального органа улиткового лабиринта.

На нижней поверхности мозга он показывается ниже лицевого нерва, кнаружи от оливы продолговатого мозга.

Периферические волокна (дендриты) берут начало от ганглия улитки и заканчиваются в спиральном органе, являющемся воспринимающим прибором слухового пути.

Центральные отростки (аксоны) клеток ганглия улитки образуют radix cochleare, который выходит из пирамиды височной кости через внутреннее слуховое отверстие и входит в вещество мозга. Заканчивается в заднем и переднем улитковых ядрах.

Вестибулярный корешок начинается от вестибулярного ганглия, залегающего в расщелине внутреннего слухового прохода. Вестибулярный ганглий подразделяют на две части: верхнюю и нижнюю.

Периферические отростки (дендриты) клеток ganglion vestibulare подходят к рецепторным клеткам сферического мешочка, эллиптического мешочка и полукружным протокам. Центральные отростки (аксоны) входят в состав вестибулярного корешка, подходят к вестибулярным ядрам вестибулярного поля ромбовидной ямки.

Клиника поражения

Клинически выделяют две основных формы снижения слуха: глухота среднего уха, или кондуктивная глухота (связанная с нарушением звукопроведения) и глухота внутреннего уха, или невральная глухота.

Кондуктивная глухота вызывается патологическими процессами в наружном слуховом проходе или, что бывает чаще, в среднем ухе. При этом во внутреннее ухо и, следовательно, в Кортиев орган не проводятся никакие звуковые волны ибо проводятся только некоторые из них. Причинами кондуктивной глухоты могут быть средний отит, отосклероз, опухоли.

При раздражении патологическим процессом периферических отделов слухового анализатора обычно возникает шум в ухе на стороне раздражения. Среди причин, обусловливающих шум в ухе, может быть воспалительный процесс, а также раздражение волокон кохлеарной порции VIII нерва, растущей из его шванновcкой оболочки опухолью — невриномой VIII нерва. Поражение улитки или ствола VIII нерва, а также его ядер его варолиевом мосту может привести к снижению слуха или глухоте на стороне патологического очага.

Если патологический процесс локализуется в области мостомозжечкового угла, то наблюдаются не только снижение слуха на стороне поражения, но и нарушении функции вестибулярного, тройничного и лицевого нервов. Кроме этого, при росте невриномы слухового нерва в сторону ствола мозга и мозжечка может сопровождаться развитием альтернирующего синдрома и присоединением мозжечковых симптомов на стороне поражения.

При локализации процесса на уровне пластинки покрышки наблюдается снижение слуха в обоих ушах с быстрым прогрессированием и развитием полной глухоты.

В связи с тем, что в латеральной петле идут как перекрещенные так и неперекрещенные волокна, то прерывание одной латеральной (слуховой) петли не вызывает односторонней глухоты. Скорее наблюдается небольшое снижение слуха с противоположной стороны (гипоакузия) и некоторое нарушение узнавания направления звука.

Если поражены слуховые пути на уровне таламуса, то у больных изменяется ощущение тональности, звуки отдаляются или приближаются. Характерными являются акустические расстройства в виде гиперпатии. Все звуки воспринимаются как очень громкие. Шум, сильные звуки вызывают болевые ощущения.

Корковые очаги в области левой (доминантного полушария) височной доли обуславливают слуховые галлюцинации. Может возникать слуховая агнозия. Если поражена правая височная доля, наблюдается слуховая гиперпатия, как и при поражении таламуса. Если патологический очаг раздражает корковый конец слухового анализатора, возникают слуховые галлюцинации, которые в таких случаях могут быть предвестником общего судорожного эпилептического припадка. Тогда говорят о наличии у больного припадков эпилепсии со слуховой аурой.

Проверяя слух, следует иметь в виду, что при нормальном слухе человек слышит шепотную речь на расстоянии 5-6 м.

Методика исследования

Двумя главными признаками нервной тугоухости являются понижение или отсутствие слуховой проводимости костей черепа и частичные выпадения в восприятии ряда тонов. Следует отметить, что при поражении среднего и наружного уха увеличивается время костной слуховой проводимости, что можно объяснить снижением порога чувствительности клеток кортиева органа, в который не проходят звуковые колебания из среднего уха.

Для определения костной слуховой проводимости используют следующие тесты: тест Швабаха, Вебера и Ринне.

Тест Швабаха — камертон помещается на сосцевидный отросток. При патологии внутреннего уха и n.vestibularis время костной проводимости уменьшено или равно 0. При поражении среднего уха время костной проводимости увеличивается.

Тест Ринне — предоставляет информацию о том, проводится ли звук лучше через кость или через воздух. Вибрирующий камертон ставят на сосцевидный отросток. Когда больной перестаёт его слышать, камертон помещают перед ухом исследуемого, чтобы определить, слышен ли тон камертона в этом положении. Камертон слышен, если ухо пациента здорово — позитивная проба Ринне. Если же имеется патология среднего уха, то больной слышит тон камертона через кость дольше, чем через воздух — негативная проба Ринне.

Тест Вебера — вибрирующий камертон помещают на середину темени больного. Если снижение слуха обусловлено нарушением проведения звука, больной будет слышать камертон лучше на поражённой стороне. При поражении внутреннего уха камертон лучше слышен на здоровой стороне.

В случае исследования с применением аудиометров потеря слуха в области низких частот указывает на патологию среднего уха, а потеря слуха в области высоких частот предполагает невральный генез тугоухости.Заболевания среднего и наружного уха относятся к сфере отоларингологии. Объективные и субъективные симптомы поражения улиткового нерва и его путей должны оцениваться неврологом.

Симптомы поражения n.cochlearis могут быть вызваны невриномой слухового нерва. В этих случаях раздражение улитковых волокон в начальных стадиях ведут к появлению ушного шума в качестве первого симптома. Поражение прогрессирует очень медленно, так что нарастающее снижение слуха и нарушение определения направления звука часто ускользают от внимания больного. Обычно больные с невриномами VIII нерва обращаются к врачу, когда опухоль вырастет настолько, что начнёт повреждать соседние структуры (вестибулярный нерв, мозжечок, лицевой нерв, тройничный нерв) — синдром мостомозжечкового угла и вызовет повышение внутричерепного давления, головную боль, тошноту и рвоту.

Другими причинами поражения Кортиева органа и n.cochlearis являются менингит, аневризмы сосудов, перилимфатическая фистула, передозировка определённых лекарственных препаратов (стрептомицина, хинина, аспирина) и сверхмощный внезапный шум (взрыв).

Центральные пути в стволе мозга страдают при сосудистых заболеваниях вследствие недостаточности кровообращения, при воспалительных процессах и опухолях. В результате возникает гипоакузия. Только двустороннее прерывание слуховых путей ведёт к двухсторонней глухоте.

Большой вред наносят слуху чрезмерно сильные звуки и длительно действующий шум, особенно вредно действует последний, приводящий к тугоухости и даже к глухоте. Сильный шум снижает производительность труда до 40-60%. Длительное прослушивание громкой музыки также приводит к ухудшению слуха и переутомлению нервной системы. Некоторые инфекционные заболевания (ангина, грипп) вызывают воспаление среднего уха. В таком случае необходимо обратиться к врачу

Исследование слуха

Слух проверяют с помощью специального устройства или компьютерной программы под названием «аудиометр».

Возможно определение ведущего уха с помощью специальных тестов. Например, в наушники подаются разные аудиосигналы (слова), а человек их фиксирует на бумаге. С какого уха больше правильно распознанных слов, то и ведущее.

Определяют и частотные характеристики слуха, что важно при постановке речи у слабослышащих детей.

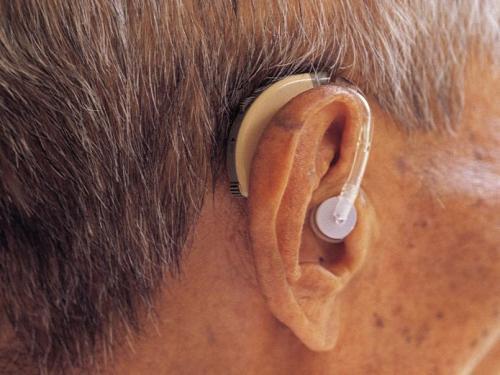

Слуховой аппарат — это электронный звукоусиливающий прибор. Применяется при нарушении слуха.

Современные слуховые аппараты являются электроакустическими устройствами и состоят из микрофона, усилителя-преобразователя и телефона (динамика). Применяются телефоны воздушного или (и) костного звукопроведения.

Аппарат должен настраивать специалист-сурдолог.

По конструктивному исполнению различают несколько основных типов слуховых аппаратов:

заушные

внутриушные

карманные

в очковой оправе

в виде оголовья

Заушный слуховой аппарат располагается за ухом и состоит из пластикового корпуса, вмещающего электронику (усилитель, микрофон и излучатель звука). Усиленный и преобразованный звук достигает барабанной перепонки через ушной вкладыш. Он делается, обычно, по слепку уха пациента и необходим для уменьшения свиста (эффект акустической обратной связи) и для достижения максимальной эффективности слухового аппарата, а также для исключения дискомфорта в ухе при ношении аппарата.

Внутриушные слуховые аппараты изготавливаются индивидуально. Корпус внутриушного с.а. полностью повторяет форму уха и ушного канала пациента. Преимущество таких аппаратов в их малой заметности.

В настоящее время особенную популярность приобретают миниатюрные заушные слуховые аппараты. По качеству звучания эти аппараты зачастую превосходят внутриушные, ничем не уступая им по незаметности. В частности относительно недавно появились заушные слуховые аппараты, выполненные по технологии RIC (Reciever In Channel — Ресивер В Канале). Отличие этих аппаратов от предыдущих поколений в том, что телефон расположен не в корпусе заушного аппарата, а непосредственно в ушном канале пациента, что значительно уменьшает риск возникновения «обратной связи» (свиста), а также позволяет существенно уменьшить размеры корпуса слухового аппарата.

Гигиена ушных раковин

Бережем ушки

На Востоке считают, что именно уши - зеркало здоровья. Ведь на них расположено множество активных точек, воздействие на которые может оздоровить весь организм.

Как же правильно делать массаж и как проводить гигиену ушных раковин?

Бытует мнение, что чистить уши нужно, глубоко проникая в них ватными палочками и тщательно выскребая ушную серу. На самом деле это в корне неверно.

В здоровых ушах обычно происходит процесс самоочищения слуховых проходов во время естественных действий: при разговоре, жевании, кашле и т.д. Очищать нужно только ушную раковину, ни в коем случае не проникая в слуховой проход.

Кожа в слуховом проходе тонка как бумага и достаточно лишь легкого надавливания, чтобы нанести микротравму. Ушная сера - это не грязь, поэтому не надо её старательно вычищать. Она вырабатывается в перепончато-хрящевом отделе уха и защищает его от повреждений и воспаления.

Если скопления серы мешают вам, то закапайте в ухо теплое оливковое масло или специальные ушные капли.

Если это не поможет, обратитесь к врачу. Серные пробки - это скопление секрета серных желёз вместе с отмершими клетками кожи, пылью. Образуются серные пробки при неправильной чистке ушей, а также из-за повышенного образования серы, воспаления кожи слухового прохода, попадания инородных тел или пылевых частиц. Не стоит самостоятельно пытаться избавиться от пробки. Вы только протолкнете серу вглубь уха и усугубите проблему. У вас может начаться серьезное воспаление, которое, даже может закончиться потерей слуха.

Для очищения ушной раковины используйте теплую воду с мылом. Удалять серу из наружно-слухового прохода нужно мизинцем, предварительно вымыв руки. А вот спички с намотанной ватой, ватные палочки и прочие предметы внутрь уха совать не стоит. Во-первых, велика вероятность поранить ухо. Во-вторых, такой способ чистки способствует продвижению серных масс назад к барабанной перепонке. А это прямая дорога к образованию и уплотнению пробок.

Приложение 2

ТЕМА: СЕНСОРНАЯ СЛУХОВАЯ СИСТЕМА

| «3» | «4» | «5» |

| Укажите основные отделы органа слуха, его составные части

| Ответьте на вопросы: 1.Перечислите функции сенсорной системы

2.К среднему уху относятся:

3. Где расположен вестибулярный аппарат? | Задания контролирующего типа: 1. Вставьте пропущенные слова; Слуховой и вестибулярный аппарат иннервируются ___________, идущими в составе ___________________________ к вестибулярным ядрам, расположенным в __________________________ и __________________.

2. Сотрясения, связанные с изменением положения тела воспринимает ___________________ аппарат, а воздушные колебания - ________________________ . |

Литература

Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Бурд Г. С. Неврология и нейрохирургия: Учебник. — М.: Медицина, 2000

Дуус П. Топический диагноз в неврологии Анатомия. Физиология. Клиника — М. ИПЦ «Вазар-Ферро», 1995

Пулатов А. М., Никифоров А. С. Пропедевтика нервных болезней: Учебник для студентов медицинских институтов — 2-е изд. — Т.: Медицина, 1979

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии человека: Учеб. Пособие. — 2-е изд., стереотипное — В 4 томах. Т.4. — М.: Медицина, 1996

Триумфов А. В. топическая диагностика заболеваний нервной системы М.: ООО «МЕДпресс». 1998