Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Печорское речное училище - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ №7

по дисциплине

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование дисциплины)

Тема: Оказание первой медицинской помощи: проведение реанимационных мероприятий (ИВЛ и не прямой массаж сердца).

Продолжительность 2 часа

Специальность:

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»

(по отраслям)

г. Печора

2015г.

СТРУКТУРА

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЯЮ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Тема: Оказание первой медицинской помощи: проведение реанимационных мероприятий (ИВЛ и не прямой массаж сердца).

1. Цель занятия - достижение общих компетенций:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Задача:

2. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме занятия.

2.1. Оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях: утоплении.

К утоплению чаще всего приводят нарушение правил поведения на воде, утомление, получение травмы при нырянии (особенно при повреждении шейного отдела позвоночника), купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, резкая смена температур при погружении в воду перегретого организма и др. Утоплению нередко способствуют и такие факторы, как переоценка умения плавать или нырять, гипотермия и судороги.

Утопления разделяют на истинное и “сухое”.

В случае истинного утопления, дыхательные пути и легкие заполняются водой. В результате панического страха, за которым следуют судорожные интенсивные движения в воде, с безнадежной задержкой дыхания, утопающий втягивает воду, которая, попадая в дыхательные пути, препятствует поступлению воздуха в легкие.

Основными признаками данного утопления являются: синюшность кожи пострадавшего, набухание сосудов шеи, обильное пенистое выделение изо рта и носа.

“Сухое утопление”, без проникновения воды в дыхательные пути, является результатом ларингоспазма и закрытия голосовой щели, сопровождающееся потерей сознания. Синюшность кожи в этом случае менее выражена, зачастую кожа имеет бледный вид.

Однако каким бы ни был механизм развития критического состояния при утоплении, общим финалом является глубокая гипоксемия.

Спасать утопающего нужно как можно быстро, так как смерть наступает спустя 4-6 минут с момента утопления.

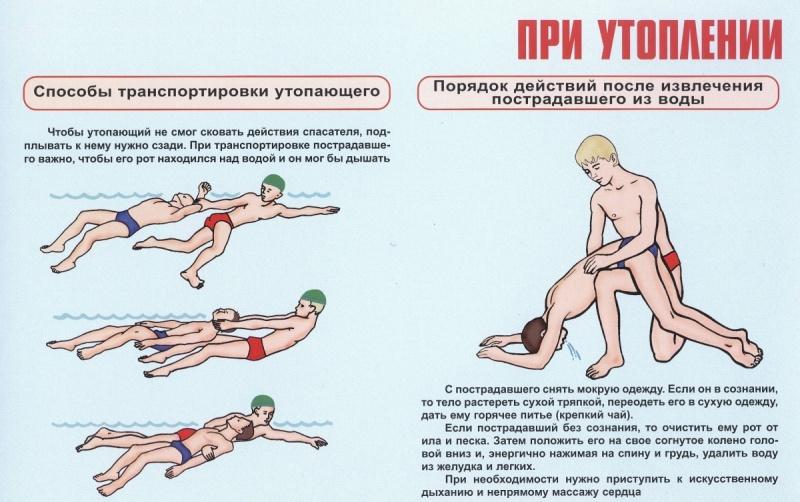

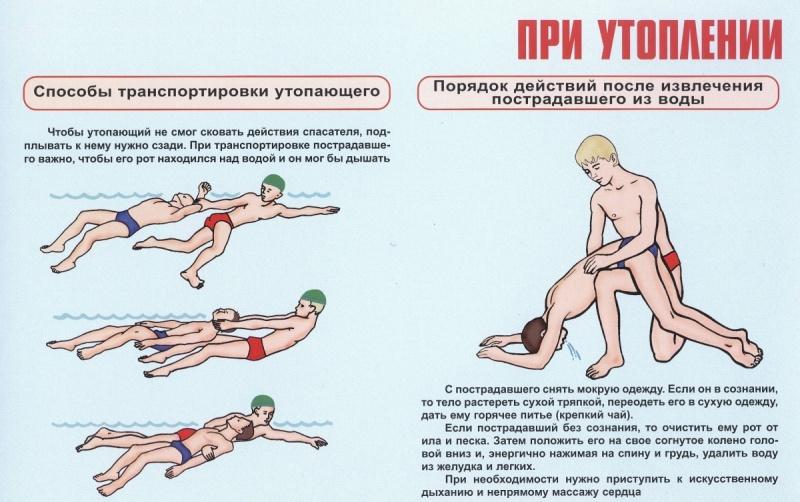

Подплыв к утонувшему сзади, необходимо взять его под мышки так, чтобы его голова оказалась над водой лицом вверх, и плыть с ним к берегу. Сердечно-легочная реанимация на воде, как правило, неэффективна и даже опасна для спасателя; попытки ее проведения можно предпринять только при наличии твердой и стабильной поверхности.

На берегу необходимо как можно быстрее очистить платком, марлей или бинтом полость рта и глотки утонувшего от слизи, ила и песка, а затем быстро удалить воду из его дыхательных путей.

Манипуляции по удалению воды, не должны занимать более 10-15 секунд, чтобы не медлить с проведением реанимационных действий.

Для удаления воды из дыхательных путей, утонувшего переворачивают на живот, и перегибают через согнутую в колене ногу (оказывающего помощь) так, чтобы голова пострадавшего в месте с его туловищем свисала вниз, и несколько раз надавливают ему на спину и ребра, добиваясь вытекания воды изо рта и носа.

После этого, быстро перевернув утонувшего лицом вверх, необходимо сделать ему искусственное дыхание способом “изо рта в рот” в сочетании с закрытым массажем сердца.

Кроме того, необходимо энергично растереть кожу пострадавшего каким-либо сухим материалом или одеждой для быстрейшего восстановления кровообращения. Одновременно с этим, пострадавшего необходимо согреть – обложить и укутать в теплые сухие вещи, напоить горячим питьем.

После оказания первой помощи пострадавшему, его необходимо обязательно госпитализировать, поскольку всегда имеется опасность развития так называемого “вторичного утопления”, с появлением признаков острой дыхательной недостаточности, боли в груди, кашля, одышки, чувства нехватки воздуха, кровохарканья, учащения пульса.

2.2. Проведение искусственной вентиляции лёгких и не прямого массажа сердца.

При внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания наступает состояние клинической смерти. Это может случиться при поражении электротоком, утоплении и в ряде других случаев при сдавливании или закупорке дыхательных путей. Однако если сразу же приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких, то в ряде случаев удается спасти пострадавшего. Наиболее эффективно использование для искусственной вентиляции легких специальных аппаратов, с помощью которых в легкие вдувается воздух. При отсутствии таких аппаратов искусственную вентиляцию легких проводят различными способами, из которых наиболее распространен способ «изо рта в рот».

Прежде чем начать эту процедуру, надо уложить пострадавшего на спину, чтобы его воздухоносные пути были свободны для прохождения воздуха. Для этого его голову максимально запрокинуть назад. Для этого подкладывают одну руку под шею, а другой надавливают на темя. В результате корень языка отодвигается от задней стенки гортани и восстанавливается проходимость дыхательных путей.

П ри сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственной вентиляции: на открытый рот пораженного положить в один слой салфетку (носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам пораженного, создав герметичность, с силой вдуть воздух ему в рот (рис. 1). Вдувать надо такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала возможно более полное расправление легких, что обнаруживается по движению

ри сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственной вентиляции: на открытый рот пораженного положить в один слой салфетку (носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам пораженного, создав герметичность, с силой вдуть воздух ему в рот (рис. 1). Вдувать надо такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала возможно более полное расправление легких, что обнаруживается по движению

Рис. 1. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. (вдох)

грудной клетки. Небольшие порции воздуха не дадут никакого эффекта. Воздух вдувают ритмично 16—18 раз в минуту до восстановления естественного дыхания.

Рис. 3. Искусственное дыхание методом «изо рта в рот»:

а — подготовка пострадавшего; б — проведение искусственного дыхания

"Если язык все же западает, его прошивают или прокалывают английской булавкой и фиксируют к воротнику одежды. С этой же целью можно также прибинтовать язык вместе с нижней челюстью к шее (рис. 2).

Подготовив дыхательные пути пострадавшего, вдувают воздух в рот или нос каждые 5—6 секунд, что соответствует 10— 12 дыханиям в минуту.

Рис. 4. Искусственное дыхание методом «изо рта в нос»:

а – выдох пострадавшего; б – вдувание воздуха

При этом закрывают соответственно нос или рот. После каждого вдувания («вдоха») открывают рот и нос пострадавшего для свободного (пассивного) выхода воздуха из легких — «выдоха» (рис. 3, 4). Если одновременно проводится наружный массаж сердца, вдувание воздуха следует приурочить к моменту прекращения надавливания на грудную клетку или же прервать массаж на это время (примерно на одну секунду).

При ранениях нижней челюсти искусственную вентиляцию легких можно выполнять другим способом, когда воздух вдувают через нос пострадавшего. Рот его при этом должен быть закрыт. Искусственную вентиляцию легких прекращают при установлении достоверных признаков смерти.

При обширных ранениях челюстно-лицевой области искусственную вентиляцию легких указанными способами произвести невозможно, поэтому используют способы Сильвестра, Каллиова. При проведении искусственной вентиляции легких способом Сильвестра пострадавший лежит на спине, оказывающий помощь встает на колени у его изголовья, берет обе его руки за предплечья и резко поднимает их, далее отводит их назад за себя и разводит в стороны. Так производится вдох. Затем обратным

движением предплечья, пораженного кладут на нижнюю часть грудной клетки и сжимают ее. Происходит выдох.

При искусственной вентиляции легких способом Каллистова пострадавшего укладывают на живот с вытянутыми вперед руками, голову поворачивают набок, подкладывая под нее одежду (одеяло). Носилочными лямками или связанными двумя-тремя брючными ремнями пострадавшего периодически (в ритме дыхания) поднимают на высоту до 10 см и опускают. При поднимании пораженного в результате расправления его грудной клетки происходит вдох, при опускании вследствие ее сдавливания — выдох.

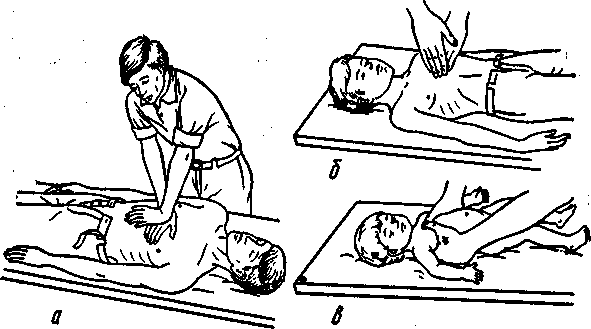

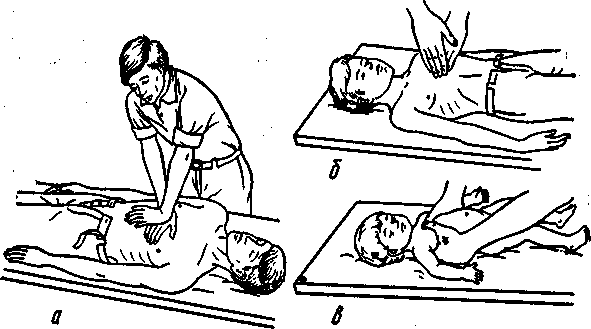

При внезапном прекращении сердечной деятельности, признаками которого является отсутствие пульса, сердцебиений, реакции зрачков на свет (зрачки расширены), немедленно приступают к непрямому массажу сердца: пострадавшего укладывают на спину, он должен лежать на твердой, жесткой поверхности. Встают с левой стороны от него и кладут свои ладони одну на другую на область нижней трети грудины. Энергичными ритмичными толчками 50—60 раз в минуту нажимают на грудину, после каждого толчка отпуская руки, чтобы дать возможность расправиться грудной клетке. Передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубину не менее 3—4 см.

Р ис. 5. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. (выдох)

ис. 5. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. (выдох)

Непрямой массаж сердца проводится в сочетании с искусственной вентиляцией легких (рис. 5). В этом случае помощь пораженному должны оказывать два или три человека. Первый производит непрямой массаж сердца, второй — искусственную вентиляцию легких способом «изо рта в рот», а третий поддерживает голову пораженного, находясь справа от него, и должен быть готов сменить одного из оказывающих помощь, чтобы искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца осуществлялись непрерывно в течение нужного времени. Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. Эти мероприятия проводят попеременно: 4—5 надавливаний на грудную клетку (на выдохе), затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох).

Искусственная вентиляция легких в сочетании с непрямым массажем сердца является простейшим способом реанимации (оживления) человека, находящегося в состоянии клинической смерти. При проведении искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца лицам пожилого возраста следует помнить, что кости в таком возрасте более хрупкие, поэтому движения должны быть щадящими. Маленьким детям непрямой массаж производят путем надавливания в области грудины не ладонями, а пальцем.

Если прекращение дыхания и сердечной деятельности произошло в результате поражения электрическим током, то сначала необходимо освободить пораженного от действия электричества: быстро выключить рубильник, вывернуть электрические пробки, отбросить провод. При этом надо помнить, что пораженный, не освобожденный от воздействия тока, сам является проводником электричества и прикасаться к нему можно только в резиновых перчатках; провод с его тела снимают сухой деревянной палкой. Освободив пострадавшего от стесняющей одежды, немедленно приступают к искусственной вентиляции легких, непрямому массажу сердца. После восстановления сердечной деятельности и дыхания пораженного согревают, на раны и ожоги накладывают стерильные повязки.

Техника. Эффективный массаж сердца можно проводить только в том случае, если больной лежит на жесткой поверхности. При проведении массажа на улице больного укладывают спиной на асфальт или жесткие носилки, при проведении массажа в помещении — на пол или длинный стол. Если остановка сердца произошла у больного, находящегося в мягкой кровати, опускают изголовье (убирают подушки), под спину подкладывают поднос, лист фанеры и т. п. Массаж сердца может быть успешным только при одновременном проведении искусственного дыхания.

Техника. Непрямой массаж сердца, проводимый одним человеком. Пострадавшего укладывают на спину, запрокидывают ему голову. Платком или марлей очищают полость рта, делают 3—5 дыханий методом рот в рот, рот в нос. Располагаются слева от больного или опускаются на колени, если он лежит на полу (на земле). На нижнюю треть грудины кладут ладонь левой руки, а сверху нее — ладонь правой руки. Надавливают на грудину достаточно сильно, чтобы она опустилась приблизительно на 5 см, за тем задерживают на мгновение в этом положении и быстро отпускают. Цикл надавливание-—отпускание должен составлять несколько меньше секунды. Через каждые 15 циклов делают 2 частых дыхания методом рот в рот или рот в нос. Признаком эффекта массажа является сужение ранее расширенных зрачков, появление фибрилляции желудочков, а затем и редких сердечных сокращений, восстановление спонтанного дыхания. Массаж продолжают до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений и пульса на периферических артериях.

Непрямой массаж сердца, проводимый бригадой СПП (врач и два фельдшера). Укладывают больного на спину, очищают полость рта, запрокидывают голову, накладывают маску и начинают искусственную вентиляцию легких кислородом. Врач располагается слева от больного и начинает ритмически надавливать на нижнюю треть грудины с частотой 60 циклов в минуту. На каждые 5 циклов (надавливаний) делают один вдох мешком дыхательного аппарата. Показателем правильности массажа является ощущение пульсовой волны на сонной или бедренной артерии при каждом надавливании. Одновременно с этим вводят внутривенно одним шприцем 0,1% раствор адреналина — 0,5 мл и другим шприцем — 4% раствор бикарбоната натрия— 40 мл. Затем, не вынимая иглы, подключают к ней одноразовую систему для переливания кровезаменителей и крови и начинают переливать 250 мл 4% раствора бикарбоната натрия частыми каплями.

Подключают электрокардиограф и кардиоскоп и начинают непрерывную запись в одном из стандартных отведений. В трубку системы вводят 60—90 мг (в зависимости от массы тела больного) преднизолона. Все эти мероприятия занимают около 8 -10 мин. Если продолжается асистолия, внутрисердечно вводят 1 мл 0,1% раствора адреналина и 10 мл 10% раствора хлорида кальции. Если появляются фибрилляции, в вену вводят 0,5 мл 0,1% раствора атропина. Не прерывая непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, во вторую вену (на другой руке или ноге) начинают струйно переливать 400 мл 40% раствора глюкозы с добавлением 32 ЕД инсулина. Если продолжается фибрилляция сердца, производят дефибрилляцию. Массаж сердца прекращают только после восстановления ритмичных сокращений сердца и стабилизации систолического АД на уровне 70—80 мм рт. ст. или при отсутствии сердечных сокращений в течение 15 мин. В пути следования продолжают искусственную вентиляцию легких кислородом, инфузионную и кардиотоническую терапию в зависимости от основного заболевания.

Непрямой массаж сердца у детей. У детей грудная стенка эластична, поэтому непрямой закрытый массаж сердца выполняют с меньшими усилиями и с большей эффективностью. У новорожденных и грудных детей надавливания производят в средней трети грудины большими пальцами рук. У старших детей непрямой массаж сердца производят ладонью одной руки. В соответствии с возрастом ребенка снижают дозы вводимых медикаментозных средств.

Осложнения. Наиболее легкие осложнения: гематомы грудной стенки в месте приложения рук реаниматора; изолированные переломы одного или двух ребер. Специального лечения эти осложнения не требуют. У пожилых пациентов с ригидой грудной стенкой встречаются множественные переломы ребер и даже повреждения легких с развитием закрытого пневмоторакса. Как казуистика описаны случаи повреждения печени, селезенки, желудочка. Они отмечены при грубых манипуляциях, проводимых необученными или малоквалифицированными людьми.

Закрытый (наружный, непрямой) массаж сердца должен проводиться сразу же или в ближайшую минуту после остановки сердца. Через 10 минут он уже вряд ли будет эффективным. Проводится массаж сердца в любых условиях. Пострадавший укладывается на спину на ровную плоскость (землю, пол, стол и другую твердую поверхность). Оказывающий помощь становится рядом с ним, лучше справа (если помощь оказывается на полу, то — на колени), кладет обе руки (одна на другую) на  нижнюю треть грудины, пальцами к левому соску пострадавшего и ритмично, толчкообразно, всем весом своего тела надавливает на грудную клетку, на глубину не менее 3—4 см (рис. 6).

нижнюю треть грудины, пальцами к левому соску пострадавшего и ритмично, толчкообразно, всем весом своего тела надавливает на грудную клетку, на глубину не менее 3—4 см (рис. 6).

Рис. 6. Закрытый массаж сердца:

а — у взрослого, б — у подростка, в — у ребенка

После каждого надавливания на грудину он поднимает быстро

руки. И так 60—70 раз в 1 минуту. Если закрытый массаж сердца эффективен, на сонных и периферических артериях появляется пульс (рис.7).

Рис. 7. Положение пальцев при прощупывании пульса

При сочетании массажа сердца с искусственным дыханием на каждые 5 – 6 надавливаний на грудную клетку делают один «вдох».

Эффективный массаж сердца и ИВЛ позволяют неопределенно долго поддерживать жизнь больного без сердечной деятельности, дождаться приезда машины скорой помощи, доставить больного в лечебное учреждение, не допустив развития необратимых изменений жизненно важных функций организма. Известно много случаев успешного оживления больных, находившихся в стадии клинической смерти длительное время; во всех этих случаях врачу удавалось поддерживать периферическое кровообращение массажем сердца. Никогда не следует прекращать массаж сердца и ИВЛ, если не удалось быстро восстановить сердечную деятельность и самостоятельное дыхание. Однако длительный массаж сердца — тяжелая физическая работа, быстро утомляющая реаниматора. Желательно поэтому выполнять массаж сердца поочередно силами 2 — 3 медицинских работников, что обеспечивает оптимальные условия эффективности массажа при необходимости длительного его проведения (существуют и специальные аппараты для автоматического наружного массажа сердца).

Если закрытым массажем сердца не удается восстановить периферическое кровообращение в течение 1-й минуты реанимации, то должен быть решен вопрос о причинах неэффективности его и приняты необходимые меры. Невозможность с помощью массажа сердца восстановить сердечную деятельность нередко наблюдается при возникновении фибрилляции желудочков, устранить которую можно лишь, применяя электрическую дефибрилляцию. Соответствующая аппаратура может быть своевременно доставлена к больному лишь при условии непрекращающейся реанимации. Наиболее частой причиной неэффективности закрытого массажа сердца является потеря сердечной мышцей тонуса. В таких случаях необходимо внутрисердечное введение препаратов, устраняющих атонию миокарда. Иглой длиной 10—12 см, надетой на шприц, пунктируют сердце в третьем или четвертом межреберье, отступя 2 см от края грудины. Направление вкола иглы строго вертикальное. Следует точно установить, что игла находится в полости сердца (в шприц должна легко поступать кровь) и нет опасности ввести препарат в толщу миокарда. Только после этого внутрисердечно вводят 0,3-1 мл 0,1% раствора адреналина или норадреналина, разведенного в 10—15 мл изотонического раствора хлорида натрия. Показано также внутрисердечное введение 5—10 мл 10% раствора хлорида или глюконата кальция.

Другой частой причиной безуспешности закрытого массажа сердца является наличие острой гиповолемии при тяжелой невосполненной кровопотере, резкой атонии сосудов. При этом только ранняя инфузионная терапия (быстрое устранение гиповолемического состояния) может создать условия для успешной реанимации.

Прекращение массажа сердца и других реанимационных мероприятий можно считать оправданным, если у больного, находящегося в состоянии клинической смерти, не удается достичь восстановления периферического кровообращения в течение 10—15 мин, т.е. если при правильно осуществляемом массаже сердца и ИВЛ пульсация сонных и периферических артерий отсутствует; зрачки остаются расширенными, дыхание и сердечная деятельность не восстанавливаются, кожные покровы больного остаются резко бледными или цианотичными.

3. Перечень средств обучения, используемых на занятии.

Методические рекомендации по теме;

ПК и видеопроектор;

Презентация по теме.

Учебный видеофильм.

Тренажёр «Илюша».

4. Порядок выполнения работы.

4.1. Изучить краткий теоретический материал по теме (см.2.1-2.2).

4.2. Практически отработать порядок оказания помощи при обморожениях.

4.3. Практически отработать порядок оказания помощи при электротравмах.

5. Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия.

Вопросы и задания:

Дать определение понятию «состояние клинической смерти».

Особенности оказания первой медицинской помощи при утоплении.

Особенности оказания первой медицинской помощи при выполнении реанимационных мероприятий.

6. Задания студентам для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с методическими рекомендациями.

2. Изучить рекомендуемую литературу.

3.Решить тест в СДО «Фарватер» по данной теме.

Учебная и специальная литература.

1.Безопасность жизнедеятельности. Учебник для учреждений сред. проф. Образования, Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, 2013.

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для ссузов. Н.В.Косолапова, 2014.

3.Безопасность жизнедеятельности человека на море. Справочник. Учебное пособие, Ю.Г. Глотов. 2004.

Преподаватель-организатор ОБЖ И. И. Митяев

Печорское речное училище-филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова»

ри сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственной вентиляции: на открытый рот пораженного положить в один слой салфетку (носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам пораженного, создав герметичность, с силой вдуть воздух ему в рот (рис. 1). Вдувать надо такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала возможно более полное расправление легких, что обнаруживается по движению

ри сжатых челюстях надо выдвинуть нижнюю вперед и, надавливая на подбородок, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны или рвотных масс и приступить к искусственной вентиляции: на открытый рот пораженного положить в один слой салфетку (носовой платок), зажать ему нос, сделать глубокий вдох, плотно прижать свои губы к губам пораженного, создав герметичность, с силой вдуть воздух ему в рот (рис. 1). Вдувать надо такую порцию воздуха, чтобы она каждый раз вызывала возможно более полное расправление легких, что обнаруживается по движению

ис. 5. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. (выдох)

ис. 5. Искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца. (выдох)

нижнюю треть грудины, пальцами к левому соску пострадавшего и ритмично, толчкообразно, всем весом своего тела надавливает на грудную клетку, на глубину не менее 3—4 см (рис. 6).

нижнюю треть грудины, пальцами к левому соску пострадавшего и ритмично, толчкообразно, всем весом своего тела надавливает на грудную клетку, на глубину не менее 3—4 см (рис. 6).