Министерство образования и науки

Республики Казахстан

Геологоразведочный колледж

Методические указания к выполнению главы гидрогеологической работы для ДП по специальности

0701000 - «Геологическая съемка, поиск

и разведка МПИ»

г. Семей 2017г

Рассмотрено на заседании гидрогеологической

ПЦК приказ № 7 от 7.03.17г.

Председатель: _______________________Кимкина В.М.

Составил преподаватель

спец. дисциплин: Кимкина В.М.

ВВЕДЕНИЕ

Задачей дипломного проектирования является подведение итогов теоретических и практических знаний, полученных учащимися, как в колледже, так и на производстве и проверка реализации этих знаний при решении конкретной задачи - составлении проекта на проведение геологоразведочных работ

Задача, поставленная перед дипломником, находится в тесной связи с требованиями, предъявляемыми к технику на производстве.

Изучение гидрогеологических условий месторождения проводится последовательно, в соответствии с общим планом геологоразведочных работ.

Объем и характер гидрогеологических работ и наблюдений при разведке месторождений полезных ископаемых зависят от стадии разведки. Каждой стадии (этапу) разведки - поисковой, предварительной и детальной - должен соответствовать свой комплекс гидрогеологических работ и наблюдений. Объем и характер гидрогеологических работ могут существенно изменяться также в зависимости от сложности геологического строения и гидрогеологических условий района изысканий.

Гидрогеологическими исследованиями должны быть изучены основные водные горизонты, которые могут участвовать в обводнении месторождения, выявлены наиболее обводненные участки и зоны и решены вопросы использования или сброса рудничных вод.

По каждому водному горизонту следует установить его мощность, литологический состав, типы коллекторов, условия питания, взаимосвязь с другими водными горизонтами поверхностными водами, положение уровня подземных вод и другие параметры; определять возможные водопритоки в горные выработки и разработать рекомендации по защите их от подземных вод. Необходимо изучить химический состав и бактериальное состояние вод, участвующих в обводнении месторождения, их агрессивность по отношению к бетону, металлам, полимерам.

Следует дать рекомендации по проведению в последующем необходимых специальных изыскательских работ, оценить влияние сброса рудничных вод на окружающую среду [1 стр. 28; 2 стр. 26; 3 стр. 24].

Должна быть дана оценка возможных источников хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающих потребность будущих предприятий по добыче ПИ и переработке минерального сырья

Материалы подсчета запасов твердых ПИ должны содержать данные о содержании в подземных водах, участвующих в обводнении месторождения, полезных и вредных примесей, оценку возможности использования этих вод для водоснабжения из них ценных компонентов и возможного влияния их дренажа на действующие в районе месторождения водозаборы, а также рекомендации по проведению в последующих необходимых специальных изыскательских работ [1 стр. 28: 2 стр. 26; 3 стр. 24].

Запасы категории А.

Гидрогеологические условия должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения [1 стр. 28; 2 стр. 26; 3 стр. 24].

Запасы категории В.

Гидрогеологические условия должны быть изучены с полнотой, позволяющей качественно и количественно охарактеризовать их основные показатели и влияние на вскрытие и разработку месторождения[1 стр. 28; 2 стр. 26; 3 стр.24].

Запасы категории С1.

Гидрогеологические условия должны быть изучены с полнотой, позволяющей предварительно охарактеризовать их основные показатели [1 стр. 28; 2 стр. 26; 3 стр.24].

Запасы категории С2.

Гидрогеологические условия должны быть оценены по имеющимся для других участком месторождения данными, наблюдениям в разведочных выработках и по аналогии с известными в районе месторождениями [1 стр. 28; 2 стр. 26; 3 стр. 24].

В стадии поисков твердых полезных ископаемых, как и на последующих этапах разведки, предварительное представление о гидрогеологических условиях месторождения можно получить путем изучения фондовых и опубликованных материалов по геологии, тектонике, геоморфологии, гидрогеологии, гидрографии и климатологии района, а также геологических и гидрогеологических карт. Если в районе имеются разрабатываемые или уже выработанные месторождения, следует собрать данные о притоках воды в горные выработки этих месторождений. Необходимо связаться с ближайшей к месторождению метеорологической станцией в целях получения исчерпывающих сведений о климатологии района и гидрогеологии рек, тяготеющих к месторождению.

В начальной стадии изучения месторождения гидрогеологические исследования заключаются в производстве маршрутных или площадных съемок, обследовании действующих колодцев и скважин и сборе данных по обводненности горных выработок на близлежащих месторождениях; при этом производится опрос местных работников и замеряется расход воды по отдельным шахтам или водоотливным установкам.

На стадии поисков проводится подсчет запасов по категории Р3, Р2, С2.

Из гидрогеологических работ необходимо пройти 2-3 одиночные скважины, вскрыть и опробовать все встречающиеся водные горизонты, провести пробные откачки из имеющихся колодцев и скважин, отобрать пробы воды на СХА.

При следующей за поисками предварительной разведке следует установить степень обводненности месторождения и определить необходимость и характер дальнейших гидрогеологических исследований. На этой стадии гидрогеологические исследования ставятся более широко. По одиночным гидрогеологическим скважинам устанавливается количество водоносных горизонтов, глубина их залегания, мощность и напоры. Наиболее полно освещается основной горизонт, обводняющий полезное ископаемое. Устанавливаегся гидравлическая связь основного водоносного горизонта с ниже- и вышележащими водоносными горизонтами, изучается взаимоотношение вод основного водоносного горизонта с водами поверхностных водотоков и водоемов.

Одиночные гидрогеологические скважины задаются на наиболее ответственных в отношении обводненности участках месторождения, причем они должны буриться одновременно с разведочными; гидрогеологические работы также должны проводиться параллельно с разведочными или. в крайнем случае, с небольшим смещением календарных сроков по отношению к разведке.

Количество задаваемых одиночных гидрогеологических скважин зависит главным образом от сложности геологического строения и от площади месторождения. Для стадии предварительной разведки иногда можно ограничиться заложением на разведываемой площади (крыле, участке) месторождения двух - трех гидрогеологических скважин.

Материалы гидрогеологических исследований, проведенных при предварительной разведке, должны послужить основой для общей характеристики обводненности месторождения и предварительного районирования его по гидрогеологическим признакам.

На стадии предварительной разведки запасы оцениваются по категории С1.

Из гидрогеологических работ проводят: бурение одиночных гидрогеологических скважин с проведением из них опытно одиночных откачек (№1 откачка на 1км2) из каждого встреченного водного горизонта.

Из водного горизонта обводняющего ПИ проводят опытно одиночную откачку для определения основных гидрогеологических параметров, химического состава воды (ПХА, коррозийные свойства) и предварительного расчета обводненности ПИ.

Гидрогеологические исследования, сопутствующие детальной разведке, должны возможно полнее осветить условия обводнения месторождения. На этой стадии работы составляются детальные гидрогеологические карты в масштабе 1:5000 и 1:10000.

На детальных картах, пользуясь данными разведки, выделяют участки, затрудняющие или облегчающие инфильтрацию атмосферных и поверхностных вод: показывают участки с залеганием на поверхности мощных глинистых водонепроницаемых образований, оконтуривают участки, где под незначительным слоем покровных отложений залегают хорошо проницаемые для воды породы (пески, известняки и т.п.), являющиеся хорошими проводниками поверхностных вод в горные выработки.

Если имеется план горных работ с указанием отметок подошвы и кровли выработок, то по материалам разведки на карте показывают состав и мощность водонепроницаемого слоя кровли и выделяют так называемые «окна», т.е. участки, где отсутствует или имеет незначительную мощность (менее 1,5-2м) водоупорный слой. Такую карту желательно иметь и для толщ породы, залегающей в подошве горных выработок.

В стадии детальной разведки на участках первоочередной отработки ставятся специальные гидрогеологические работы. Основанием для проектирования специальных работ служат материалы предварительных гидрогеологических исследований, выполнявшихся в процессе поисковой и предварительной разведок. В результате этих работ выявляются условия проходки шахтных стволов, и обводнения отдельных шахтных полей месторождения.

Поскольку при детальной разведке должны быть получены исходные данные для расчета притоков и проектирования осушительных мероприятий, откачки проводятся не только из одиночных скважин, но и из опытных кустов. Особое внимание уделяется изучению источников питания подземных вод.

В стадии детальной разведки уточняются возможные притоки по каждому водоносному горизонту, как по отдельным шахтным полям, так и по шахте в целом. Определяются притоки подземных вод в подготовительные и эксплуатационные горные выработки, устанавливается соотношение динамических и статических запасов подземных вод. Если разведка проводится в районе существующих рудников, расчетные притоки подземных вод корректируется по данным наблюдений за водоотливами из рудников, находящихся в аналогичных условиях.

Гидрогеологические условия наряду с геологическим строением, геоморфологическими, литологическими и тектоническими условиями участка являются основой для выбора места заложения шахтных стволов, последовательности отработки шахтных полей, схемы защитных мероприятий.

При гидрогеологическом изучении месторождений следует широко использовать материалы разведки, в частности - геологическую документацию скважин и горных выработок. Литологическая характеристика пород, условия их залегания и распространения изучаются в целях суждения о водообильности и выдержанности отдельных водоносных горизонтов, а также для установления инженерно-геологических свойств отдельных разностей пород. С особой тщательностью изучаются водно-физические и инженерно-геологические свойства горных пород, залегающих в кровле и подошве полезных ископаемых.

Некоторое представление о физико-технических свойствах пород, можно получить, пользуясь данными разведки. О плотности, устойчивости и степени трещиноватости можно, например, судить по скорости проходки той или иной литологической разности, по способу посадки и излечения труб и проценту выхода керна при колонковом бурении.

Изучение химического состава подземных вод различных горизонтов иногда дает возможность установить наличие гидравлической связи отдельных водоносных горизонтов между собой и взаимосвязи подземных вод с поверхностными. Впоследствии, при эксплуатации месторождения, по химическому составу воды можно судить о принадлежности к тому или иному водоносному горизонту вод, внезапно прорвавшихся в горные выработки или поступающих из дренажных устройств.

На стадии детальной разведки подсчет запасов ведется по категории В.

Из гидрогеологических работ проводят: бурение разведочных и наблюдаемых скважин с проведением из них опытно одиночных и опытно кустовых откачек (1-2 куста по 4 наблюдательные скважины и 1-3 одиночные скважины исходя из сложности геологической установки), с целью определения гидрогеологических параметров водяного горизонта обводняющего ПИ, а также отбора проб воды на СХА, ПХА, бак. анализ, коррозионные свойства, оценки источников формирования п. в, расчета естественных запасов и ресурсов п.в., расчета водопритоков в горные выработки.

В результате гидрогеологических исследований, выполненных в стадии детальной разведки, должны быть получены материалы, достаточные для утверждения ГКЗ запасов полезного ископаемого по промышленным категориям и составления технического проекта осушения месторождения [5 стр. 304].

Продолжительность опытно-фильтрационных работ

| Цитологическая характеристика водоносных пород | Коэффициент фильтрации, м/сут-ки | Удельный дебет л/сек | Характеристика водоносного горизонта | Средняя продолжительность откачек на каждое понижение (в 8-часовых сменах |

|

|

|

|

| Пробные | Опытные |

|

|

|

|

| из одиночных скважин | из одиночных скважин | из опытных кустов | групповые |

| Скальные сильнотрещиноватые и гравийно-галечни-ковые породы с незначительной примесью мелких частиц | Более 60-70 | 5-10 и более | Напорный Грунтовой | 1-2 2-3 | 6-9 9-12 | 9-15 12-18 | 6-12 9-15 |

| Скальные трещиноватые породы, мел, гравийно-галечниковые породы со значительной примесью мелких частиц, гравелистые разнозернистые пески | 20-60 | От 1,0 до 5-10 | Напорный | 2-4 | 9-12 | 12-18 | 9-15 |

|

|

|

| Грунтовой | 3-5 | 12-18 | 15-21 | 12-18 |

| Скальные слаботрещиноватые породы (доломиты, мергели, сланцы), мел и разнозернисты пески | 5-20 | От 0,1- 0,5 до 1,0 | Напорный Грунтовой | 3-5 4-6 | 12-18 15-21 | 15-21 18-24 | 12-18 15-21 |

| Мелкозернистые неоднородные пески | Менее 5 | 0,01-0,5 | Напорный Грунтовой | 4-6 5-7 | 12-18 15-24 | 15-21 18-30 | 12-18 15-21 |

[4 стр. 101].

Требования к гидрогеологическим исследованиям при разведке металлических полезных ископаемых

| Кате гория запасов | Наименование запасов | Разве данность запасов | Соответствующая стадия разведки | Задачи разведки | Задачи г/г исследований | Необходимая степень гидрогеологической и инженерно-геологической изученности месторождения |

| А | Для обоснования производствен- ного планирова- ния эксплуата- ционных работ (подготовка участков для эксплуатации) | Запасы вполне установленные, годные для непосредствен-ного использо- вания промыш- ленностью. | эксплу- атаци- онная | Получение уточняю- щих дан- ных для ведения эксплуата- ционных работ на | -Получение уточняю- щих данных для ведения эксплуатационных работ на подготовленных участках. -Проведение режим- ных наблюдений за водоотливом из прой- | Гидрогеологиче- ские и инженер- но-геологические условия месторождения выяснены с достаточ- ной полнотой |

| Ка- те- го- рия за- па- сов | Наименование запасов | Разведанность запасов | Соот- ветст- вующая стадия развед- ки | Задачи разведки

| Задачи г/г исследований | Необходимая степень гидро- геологической и инженерно- геологической изученности месторождения |

|

|

|

|

| подготов- ленных детальной разведкой участках. | денных горных выработок. -Режимные наблюдения за развитием депрессионной ворон- ки (проходятся наблю- дательные скважины по направлению и в крест потока). -Отбор проб воды на химический анализ (СХА, ПХА, бак. анализ). | для вскрытия и начала эксплуа- тации полезного ископаемого, для ведения горных работ на более глубоких гори- зонтах дейст- вующего рудни- ка. |

| В | Для разработки технического проекта эксплуа- тации месторож- дения или его участков и для обоснования капиталовложе- ний в строитель- ство; для уста- новления про- мышленной ценности место- рождения как сырьевой базы. | Запасы, опробо- ванные и разве- денные детально горными выработками, бурением и т.п., горные для использования промышленно- стью. | Деталь- ная | Установ- ление промыш- ленной ценности рудной залежи как сырьевой базы. | -Бурение одиночных и кустовых разведочных скважин: 1-2 куста по 4 наблюдательные скважины, 1-3 одиноч- ные скважины исходя из сложности геологи- ческих условий. -Режимные наблюде- ния по 4-5 скважинам. -Опробование из ос- новного, выше и ни- жележащего водонос- ных горизонтов на СХА, ПХА, коррози- онные свойства, бак. анализ. -Отбор проб грунта на водопроницаемость и физические свойства. | Гидрогеологические и инженерно-геологические условия месторождения и его района вполне изучены для полной оценки условий вскрытия и эксплуата- ции полезного ископаемого. Изученность дает достаточный материал для технического проектирования эксплуатации месторождения (расчеты водоотливных установок, проектирование простых мер борьбы с рудничными водами) и по- верхностного строительства (устойчивость грунтов, источ- ники питьевого и технического водоснабжения и т.п.), а также для проектирования дальнейших исследований |

| Ка-те-го-рия запа-

сов | Наименование запасов | Разведан н ость запасов | Соответст- вующая стадия разведки | Задачи разведки | Задачи г/г исследований | Необходимая степень гидрогеологической и инженерно-геологической изученности месторождения специального характера. |

| С, | Для обоснования проектного задания на раз- работку полезно- го ископаемого и капиталовложе- ний в детальные разведочные работы, а при наличии некото- рого количества запасов катего- рии А - и для разработки технического проекта и обос- нования капита- ловложений в строительство. | Запасы, выявленные и окон- туренные достаточно точно, но требующие для окончательной их оценки дополнительной разведки (запасы, подготов- ленные для детальной разведки). | Предва- ритель- ная | Предвари- тельное выявление промыш- ленной ценности рудной залежи, обнару- женной поисками, подтвер- ждение необходи- мости ее детальной разведки. | -Получение исходных данных для расчета водопритоков в горные выработки (получение расчетных параметров водного горизонта) по средствам опытно одиночных откачек (№1 откачка на 1 км2 или 1 откачка на 1 км протяженности тела). -Оценка динамических и статических запасов водного горизонта. Расчет максимального радиуса депрессионной воронки. -Изучение режима водного горизонта. -Изучение фильтрационных свойств кровли и подошвы рудного тела. -Отбор из всех встреченных водных горизонтов на хим.анализ (№2 пробы из каждого водного горизонта: в начале и конце откачки). Анализ ПХА и коррозионные свойства. | Изученность, позволяющая дать предвари- тельную оценку обводненности месторождения, условий поступления воды в горные выработки, возможного притока воды (порядок цифр) или достаточные обоснования для постановки специальных гидрогеологических работ на сильно обводненных месторождениях. |

| Р2, Рз, С2 | Для обоснования перспективных планов промыш- ленности капиталовложе- ний в геолого- разведочные работы, а по редким метал- лам, золоту и олову для разра- ботки проектных заданий. | Запасы перспек- тивные, неокон- туренные; запасы предполагае- мые, примыкающие за пределами контура к разведанным участкам запасов более высоких категорий, а также запасы, предполагаемые на основании геологического изучения месторождения по | Поис- ковая | Докумен- тальное подтвер- ждение действи- тельного наличия промыш- ленно- пригодных запасов обнару- женного поисками полезного ископаемого. | -Оценка гидрогеологи- ческих условий методом аналогии по данным с других участков. -Бурение одиночных гидрогеологи ческих скважин для установления всех встречаю- щихся водных горизонтов до подошвы рудного тела опытные г/г скважины проходятся одновременно с разведочными. -Определение глубины залегания водных горизонтов, их мощно- | Гидрогеологиче- ские условия месторождения выявлены ориен- тировочно и даются в первом приближении в виде общей схемы. Освещение инженерно- геологических условий не обязательно. |

| Ка-те-го-рия запа- сов | Наименование запасов | Разведанность запасов | Соответствующая стадия разведки | Задачи разведки | Задачи г/г исследований | Необходимая степень гидрогеологической и инженерно-геологической изученности месторождения |

|

|

| естественным обнаженным и редким разве- дочным выра- боткам. |

| Установ- ление актуально- сти даль- нейшей разведки. | сти и напора. -Установить гидравлическую связь водного горизонта обводняющего ПИ с выше- и нижележащими водными горизонтами, а также с поверхностными водами. -Количество одиночных г/г скважин зависит от сложности геологических условий и составляет №2-3. -Проводится отбор проб воды на СХА. |

|

| Р. | Для народнохо- зяйственного перспективного планирования и для планирова- ния геологораз- ведочных работ. | Запасы опреде- ленные ориенти- ровочно по геологическим предпосылкам на основе поисковых и геологосъемочных работ; запасы новых или слабо исследован ных месторожде ний. | Развед- ка обычно отсут- ствует |

|

| Общая гидрогеологическая характеристика месторождения может даваться в виде прогноза, главным образом по геологическим признакам. |

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТУ ЭРЛИФТА.

ВВЕДЕНИЕ.

Преимущество эрлифта (воздушного водоподъемника) перед другими глубинными насосами заключается в том, что он не имеет рабочих частей в скважине, а потому надежен в действии. Бесперебойность водоснабжения обеспечивается запасным компрессором с электромотором. Эрлифт незаменим в тех случаях, когда при сравнительно небольшом диаметре скважины требуется получить значительное количество воды. В этом отношении эрлифт стоит на первом месте среди всех глубинных насосов. Он пригоден для откачки воды с песком. Недостатком эрлифта является низкий коэффициент полезного действия и необходимость высокого столба воды в скважине. Путем тщательного подбора диаметра труб и глубин их погружения удается повысить коэффициент полезного действия эрлифта до 0,3. Но это связано с часто продолжительными опытами по определению наивыгоднейшего коэффициента погружения труб эрлифта и их диаметра.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБ ЭРЛИФТА

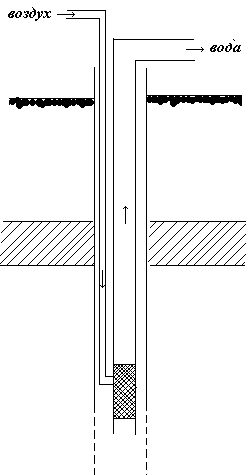

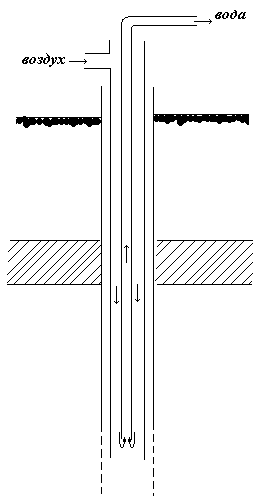

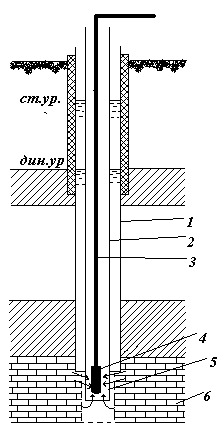

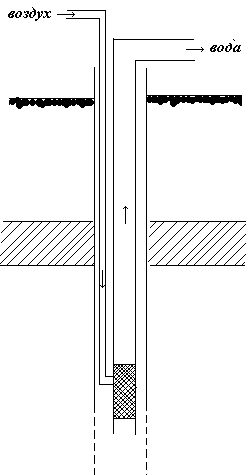

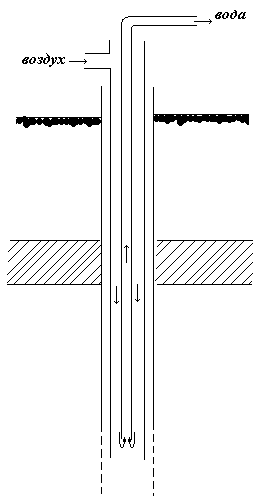

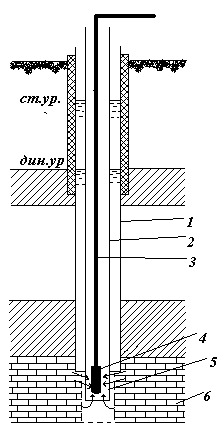

Применяется три системы расположения труб эрлифта – параллельная (рядом) и две концентрические (рис. 1). Когда диаметр скважины позволяет, рекомендуется применять параллельную систему.

С помощью эрлифта воду поднимают только до поверхности земли – свободного резервуара. Эрлифт не рекомендуется применять для откачки воды с повышенным содержанием неустойчивых растворенных солей, так как при насыщении воды воздухом выпадающие из нее соли, откладываются на трубах эрлифта, тем самым, уменьшая их сечение.

а) б) в)

Рис. 1 Схема расположения труб эрлифта.

а) параллельная

б) центральная

в) центральная с боковым подводом воздуха

ТИПЫ СКВАЖИН ДЛЯ ЭРЛИФТА

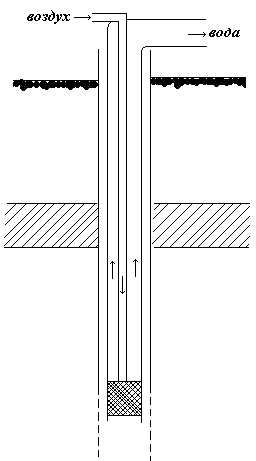

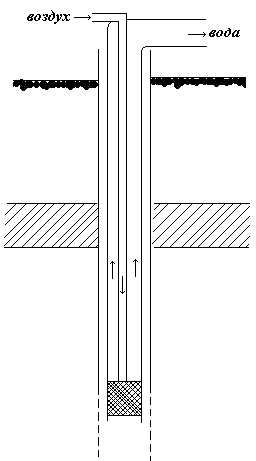

Для установки эрлифта используются скважины трех типов (рис. 2). Первый тип – нижний конец водоподъемных труб в которых располагается выше водоносного пласта; второй тип – нижний конец водоподъемных труб в которых спущен на уровень водоносного пласта; третий тип – нижний конец водоподъемных труб в которых опущен ниже водоносного пласта.

а) б) в)

Рис. 2. Схемы установок эрлифтов.

а) башмак водоподъемной трубы выше водоприемной части скважины.

б) башмак водоподъемной трубы в водоприемной части скважины.

в) башмак водоподъемной трубы ниже водоприемной части скважины.

1 - обсадная труба.

2 - водоподъемная труба.

3 - воздухопроводная труба.

4 - смеситель.

5 – башмак водоподъемной трубы.

6 - водоносный пласт.

При оборудовании скважин по первому типу диаметр должен обеспечивать свободный пропуск в нее соответствующих деталей (башмак эрлифта при параллельном расположении труб и муфт водоподъемных труб при их центральном расположении) и достаточный зазор между трубами эрлифта и обсадными трубами для замеров уровня воды.

При оборудовании скважин по второму и третьему типам минимальный диаметр их дополнительно должен удовлетворять условию свободного прохода воды к водоподъемной трубе при скорости ее движения 1-2 м/с.

Полная установка эрлифта состоит в основном из: воздушного компрессора с двигателем и воздухосборником; воздухопровода от компрессора в скважине; водоподъемных труб со смесителем и приемного бочка.

Таблица №1 СХЕМА РАСЧЕТА ЭРЛИФТА

| № п/п |

элементы расчета | ед.изм. |

формулы и обозначения |

расчет и значения |

примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | глубина скважины | м | Lс | 125 |

|

| 2 | глубина статического уровня воды от уровня излива | м | h0 | 30 |

|

| 3 | глубина динамического уровня воды от уровня излива | м | h | 60 |

|

| 4 | высота уровня излива над поверхностью земли | м | а | 3 |

|

| 5 | глубина погружения форсунки от уровня излива | м | H=K*h | 2*60=120 |

|

| 6 | удельный расход воздуха на 1м3 поднятой воды при параллельном расположении труб эрлифта | м3 |

|

|

|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 7 | опытный коэффициент, зависящий от коэффициента погружения |

| С |

| табл.№5

|

| 8 | расчетный расход воды | м3/ч,м3/с | Q1 Q2 | 50 0,014 |

|

| 9 | полный расход воздуха | м3/мин |

|

|

|

| 10 | пусковое давление воздуха | ат. | p0=0.1*(K*h-h0+2) | 0.1*(2*60-30+2)=9.2 |

|

| 11 | рабочее давление воздуха | ат. | p=0.1*[h(K-1)+5] | 0,1*[60*(2,0-1)+5]=6,5 |

|

| 12 | расход эмульсии непосредственно выше форсунки | м3/с |

|

|

|

| 13 | расход эмульсии при изливе | м3/с |

|

|

|

| 14 | площадь сечения водоподьемной трубы у форсунки | м2 |

|

|  из табл.№2 из табл.№2

|

| 15 | площадь сечения водоподьемной трубы при изливе | м2 |

|

|  из табл.№2 из табл.№2

|

| 16 | внутренний диаметр водоподьемной трубы при параллельном расположении труб | мм |

|

0,1м=100мм |

|

| 17 | внутренний диаметр труб при центральном расположении труб | мм |

|

0,12м=120мм |

|

| 18 | диаметр воздухопроводных труб в скважине | мм | d1 | 60 |

|

| 19 | внутренний диаметр обсадных труб | мм | D | 250 |

|

| 20 | расположение воздушных труб |

| параллельное |

|

|

| 21 | производительность компрессора | м3/мин | Wk=1.2*W | 5,2*1,2=6.24 |

|

| 22 | рабочее давление компрессора | ат. | pk=p+∑*p | 6,5+0,5=7 |

|

| 23 | расчетная мощность на валу компрессора | квт | Nk=N0*Wk*pk | 0,933*6,24*7,0=41,4 | N0 по табл№ 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 24 | фактическая мощность на валу компрессора | квт | Ne=1.25*Nk | 1,25*41,4=51,75 |

|

| 25 | полный КПД установки | квт |

|

|

|

*сумма потерь давления в воздушной линии от компрессора до скважины в зависимости от диаметра труб и их протяженности.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ К РАСЧЕТУ ЭРЛИФТА

Глубина погружения форсунки под динамический уровень от уровня излива подбирается таким образом, чтобы она в 2,0-2,5 раза больше глубины динамического уровня от уровня излива. Это отношение определяет коэффициент погружения К. Наименьший коэффициент погружения(0,4) и наибольший (3,0) применяются только для кратковременной работы эрлифта. Оптимальным коэффициентом погружения К для эксплуатационных установок считается 2,0-2,5; более точно он определяется опытным путем.

Таблица №2 ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ СМЕСИ ОТ ДИНАМИЧЕСКОГО УРОВНЯ ВОДЫ.

| наименование скорости движения смеси | глубина динамич.уровня воды от уровня излива |

| 20 | 40 | 80 |

| скорость движения смеси у форсунки (V1 м/с) | 1,8 | 2,7 | 3,6 |

| скорость движения смеси на изливе (V2 м/с) | 6,0 | 7,0 | 10-12 |

Таблица №3 ЗАВИСИМОСТЬ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ КОМПРЕССОРА N0 ОТ ВЕЛИЧИНЫ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ рк.

| рабочее давление (атм) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| удельная мощность на валу компрессора (квт) | 1,472 | 1,4 | 1,25 | 1,18 | 1,10 | 1,03 | 0,933 |

Таблица №4 ЗАВИСИМОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГРУЖЕНИЯ К ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ЭРЛИФТА.

| гидравлический коэффициент эрлифта (без компрессора) | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

| коэффициент погружения К | 1,4 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 3,0 |

Таблица №5 ЗАВИСИМОСТЬ ОПЫТНГО КОЭФФИЦИНТА С ОТ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГРУЖЕНИЯ К.

| коэффициент погружения К | 5,0 | 4,0 | 3,35 | 2,85 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |

| опытный коэффициент С | 15,5 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,1 | 12,4 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |

Таблица №6 ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ К УДЕЛЬНОМУ РАСХОДУ ВОЗДУХА ДЛЯ ЭРЛИФТА ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ТРУБ «ВНУТРИ».

| диаметр водоподъемной трубы (мм) | диаметр воздухопроводной трубы (мм) | поправочный (повышенный) коэффициент | увеличение расхода воздуха (%) |

| 250 | 69 50 | 1,09 1,06 | 9 6 |

| 150 | 50 38 | 1,16 1,10 | 16 10 |

| 125 | 38 32 | 1,19 1,11 | 15 11 |

| 100 | 32 25 | 1,16 1,11 | 18 11 |

| 80 | 25 | 1,20 |

|

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭРЛИФТА

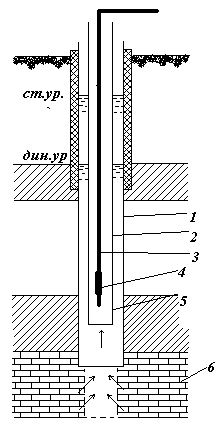

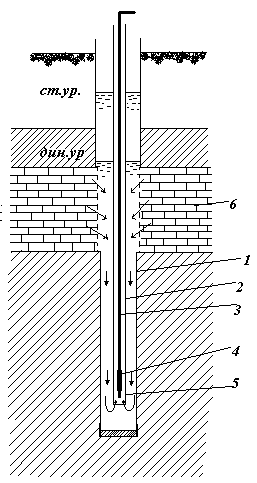

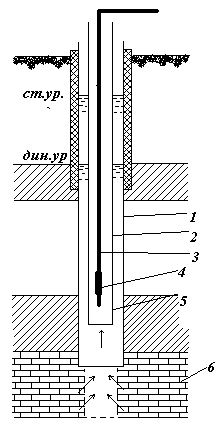

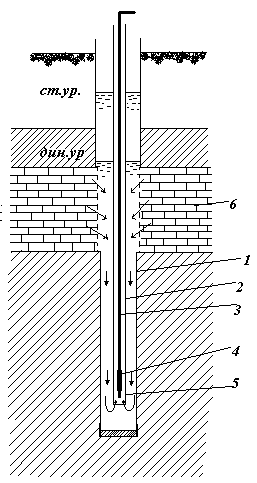

Рис. 3. Схема к расчету эрлифта.

1 – обсадная труба;

2 – водоподъемная труба;

3 – воздуховодная труба;

4 – смеситель;

5 – уровень излива (а).

Исходные данные:

а) глубина скважины L равная, 125 м.

б) высота уровня излива над поверхностью земли а, равная 3 м.

в) глубина статического уровня воды от уровня излива h0, равная 30 м.

г) глубина динамического уровня воды от уровня излива h, равная 60 м.

д) расчетный дебит скважины Q, равный 50 м3/час, или 0,014 м3/с.

е) диаметр эксплуатационной колонны обсадных труб D, равный 250 мм.

ж) сумма потерь давления в воздушной линии от компрессора до скважины ∑*p, принимают равной 0,5 ат.

1.По формуле H=Кh определяется глубина погружения форсунки от уровня излива. Коэффициент погружения К подбирается исходя из данных таблицы №4, в зависимости от гидравлического коэффициента эрлифта. Предположим, что он равен 0,5, следовательно, коэффициент К будет равен 2,0 . Тогда, глубина погружения форсунки равна: Н=2*60=120 (м) от уровня излива.

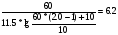

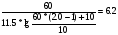

2.Удельный расход засасываемого компрессором воздуха определяется по формуле:  . При подстановке числовых значений был получен следующий результат:

. При подстановке числовых значений был получен следующий результат:  м3.. то есть на 1 м3 поднятой воды приходиться 6,2 м3 воздуха, засасываемого компрессором.

м3.. то есть на 1 м3 поднятой воды приходиться 6,2 м3 воздуха, засасываемого компрессором.

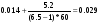

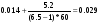

3.Полный расход воздуха:

=

=

4.Пусковое давление воздуха: p0=0.1*(K*h-h0+2)= 0.1*(2*60-30+2)=9.2 ат.

5.Рабочее давление воздуха: p=0.1*[h(K-1)+5]=0,1*[60*(2,0-1)+5]=6,5 ат.

6.Расход смеси (вода-воздух) непосредственно выше форсунки:

=

= м3/сут

м3/сут

7.Расход смеси на изливе:

=

= м3/сут

м3/сут

8. Потребная площадь сечения водоподъемной трубы непосредственно выше форсунки  . При принятии по данным таблицы №2 среднего значения

. При принятии по данным таблицы №2 среднего значения  =3,2 м/сек при h= 60м. Тогда

=3,2 м/сек при h= 60м. Тогда  =0,009 м2

=0,009 м2

9. Потребная площадь сечения водоподъемной трубы при изливе  . При принятии по данным таблицы №2 среднее значение

. При принятии по данным таблицы №2 среднее значение  9,1 м/сек, тогда

9,1 м/сек, тогда  =0,011 м2.

=0,011 м2.

10. Внутренний диаметр водоподъемной трубы при параллельном расположении труб:

, что по расчетам составит 100 мм.

, что по расчетам составит 100 мм.

11. Внутренний диаметр труб при центральном расположении труб:

, что по расчетам составит 120 мм.

, что по расчетам составит 120 мм.

12. Производительность компрессора: Wk=1.2*W=5,2*1,2=6.24

13. Рабочее давление компрессора pk=p+∑*p=6,5+0,5=7

14. Расчетная мощность на валу компрессора Nk=N0*Wk*pk=0,933*6,24*7,0=41,4квт

15. Фактическая мощность на валу компрессора

Ne=1.25*Nk=1,25*41,4=51,75

Далее, согласно получившимся значениям Wk и pk ,выбираем компрессор марки ЗИФ ВКС-6 [ стр350, «Справочник гидрогеолога»М.Е. Альтовский, Москва 1962 год.]

Используемая литература

1. Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям свинцовых и цинковых руд, М-1983г, ГКЗ СССР.

2. Инструкция по применению классификации запасов к золоторудным месторождениям, М-1983г., ГКЗ СССР.

3. Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям железных руд, М-1983г, ГКЗ СССР.

4. «Методика гидрогеологических исследований» П.П. Климентов, М-1961г.

5. «Гидрогеология месторождений полезных ископаемых» Г.Н. Каменский, П.П. Климентов. A.M. Овчинников, М-1953г.

из табл.№2

из табл.№2

из табл.№2

из табл.№2