СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические указания по выполнению ЛПЗ

Методические указания по выполнению ЛПЗ...специальность ветеринария

Просмотр содержимого документа

«Методические указания по выполнению ЛПЗ»

Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

«Мензелинский сельскохозяйственный техникум»

Методические указания к выполнению лабораторно- практических

работ

Специальности: 36.02.01 Ветеринария

Составитель: Губанова О.Д. –

преподаватель ГБПОУ «Мензелинский

сельскохозяйственный техникум»

г. Мензелинск, 2016

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ

на заседании цикловой комиссии Заместитель директора по УР

общеобразовательных дисциплин Япаева К.Г.

протокол № от « »______2016 г. « »_____________2016 г.

Председатель ПЦК:

____________Шайхатарова Э.Г.

Содержание

Пояснительная записка…………………………………………………..4

Перечень практических работ…………………………………………..6

Указания по выполнению практических работ ………………………...7

Литература………………………………………………………………..38

Пояснительная записка

Данные методические указания предназначены для проведения практических занятий для студентов 1 курса СПО.

Практические работы предусмотрены рабочей программой дисциплины «Биология».

Цель их проведения - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в результате обучения, приобретение необходимых навыков работы с литературой и иллюстрациями. В результате проведения лабораторных (практических) работ студент должен знать/понимать:

основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности;

строение и функционирование биологических объектов: клетки, структуры вида и экосистем;

сущность биологических процессов: размножения, действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;

биологическую терминологию и символику;

уметь:

объяснять единство живой и неживой природы, родство живых организмов; влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по различным критериям;

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

сравнивать биологические объекты: состав растительной и животной клеток, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;

анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;

производить расчеты параметров с использованием приборов и вычислительной техники;

выделять в тексте главное, обрабатывать и анализировать материал;

сопоставлять полученные данные, делать выводы;

оформлять результаты работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.

В методических указаниях к каждой практической работе представлены цель работы, оборудование, ход работы. На выполнение практических работ отводится по 1-2 часа. Лабораторно-практические занятия предполагают либо индивидуальную работу, либо подразделение на варианты.

Для того чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной

деятельности, практические занятия носят репродуктивный и частично - поисковый характеры.

Этапы и содержание лабораторно-практического занятия:

1.Вступительна часть

Мотивация темы, цель занятия.

Оценка готовности аудитории, оборудования и студентов

Характеристика содержания, порядка проведения и оценки

результатов практической работы

2. Актуализация теоретических знаний студентов.

3. Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя.

4. Заключительная часть занятия (обобщение, выводы по теме, оценка

работы студентов на занятии. Домашнее задание - отчет).

Перечень лабораторно- практических работ.

| № п\п | Наименование лабораторно-практической работы | Часы |

| 1 | Лабораторно-практическая работа №1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Сравнение строения клеток растений и животных. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. | 2 |

| 2 | Лабораторно-практическая работа №2 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных, как доказательство их эволюционного родства. | 2 |

| 3 | Лабораторно-практическая работа №3 Анализ фенотипической изменчивости. | 2 |

| 4 | Лабораторно-практическая работа №4 Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение генетических задач. | 2 |

| 5 | Лабораторно-практическая работа №5 Описание особей двух разных видов одного рода по критериям вида. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. | 2 |

| 6 | Приспособление организмов к разным средам обитания. | 2 |

| 7 | Лабораторно-практическая работа №6 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. | 2 |

| 8 | Лабораторно-практическая работа №7 Описание антропогенных изменений в природных ландшафтах своей местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например пшеничного поля). | 2 |

| 9 | Лабораторно-практическая работа №8 Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое создание искусственной экосистемы. Решение экологических задач. | 2 |

Указания по выполнению лабораторно-практических работ.

Лабораторно-практические работы оформляются в рабочей тетради. Записывается тема, цель, оборудование, ход работы и выполняются задания.

Лабораторно-практическая работа № 1:

«Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание».

«Сравнение строения клеток растений и животных».

«Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».

Тема «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание».

Цель:

рассмотреть клетки различных организмов и их тканей под микроскопом (вспомнив при этом основные приемы работы с микроскопом), вспомнить основные части, видимые в микроскоп и сравнить строение клеток растительных, грибных и животных организмов.

Оборудование:

микроскопы,

готовые микропрепараты растительной (кожица чешуи лука), животной (эпителиальная ткань – клетки слизистой ротовой полости), грибной (дрожжевые или плесневые грибы) клеток,

таблицы о строении растительной, животной и грибной клеток.

Работа в классе естественнонаучного направления может проводиться не на готовых микропрепаратах, а на приготовленных, а для этого:

чашки Петри,

луковица,

лабораторные ножи,

пинцеты,

пипетки,

стеклянные мазевые ложечки,

выращенная культура плесневого гриба пеницилла или мукора.

Ход работы:

рассмотрите под микроскопом приготовленные (готовые) микропрепараты растительных и животных клеток.

зарисуйте по одной растительной и животной клетке. Подпишите их основные части, видимые в микроскоп.

сравните строение растительной, грибной и животной клеток. Сравнение провести при помощи сравнительной таблицы. Сделайте вывод о сложности их строения.

сделайте вывод, опираясь на имеющиеся у вас знания, в соответствии с целью работы.

! ! Вспомните требования к составлению сравнительной таблицы!

1. О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и животных? Приведите примеры.

2. О чем свидетельствуют различия между клетками представителей различных царств природы? Приведите примеры.

3. Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, какое из положений можно обосновать проведенной работой.

Тема «Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам».

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений и животных организмов, показать принципиальное единство их строения.

Оборудование:

кожица чешуи луковицы,

эпителиальные клетки из полости рта человека,

микроскоп,

чайная ложечка,

покровное и предметное стекла,

синие чернила,

йод,

тетрадь,

ручка, простой карандаш, линейка,

10) учебник Ю. И. Полянский. Общая биология.

Работа выполняется по вариантам, которые назначает преподаватель.

Ход работы:

1. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на предметное стекло.

2. Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат покровным стеклом.

3. Снимите чайной ложечкой немного слизи с внутренней стороны щеки.

4. Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими чернилами. Накройте препарат покровным стеклом.

5. Рассмотрите оба препарата под микроскопом.

6. Результаты сравнения занесите в таблицу 1 и 2.

7. Сделайте вывод о проделанной работе.

Вариант № 1.

Таблица №1 «Сходства и отличия растительной и животной клетки».

| Сходства | Отличия |

| | |

Вариант № 2.

Таблица №2 «Сравнительная характеристика растительной и животной клетки».

| Клетки | Цитоплазма | Ядро | Плотная клеточная стенка | Пластиды |

| Растительная | | | | |

| Животная | | | | |

В ходе проведения лабораторной работы студент должен научиться: работать с микроскопом и изготовлять препараты; связывать функции органоидов клетки с физиологическими процессами, протекающими в ней; самостоятельно изучать строение клетки; владеть терминологией темы.

Тема «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений».

Цель:

убедиться в существовании явления плазмолиза и деплазмолиза в живых клетках растений и скорости прохождения физиологических процессов.

Оборудование:

микроскопы,

луковица лука,

концентрированный раствор NaCl,

фильтровальная бумага,

пипетки.

Ход работы:

снимите нижнюю кожицу чешуи лука (4мм2);

приготовьте микропрепарат, рассмотрите и зарисуйте 4-5 клеток увиденного;

с одной стороны покровного стекла нанесите несколько капель раствора поваренной соли, а с другой стороны полоской фильтровальной бумаги оттяните воду;

рассмотрите микропрепарат в течение нескольких секунд. Обратите внимание на изменения, произошедшие с мембранами клеток и время за которое эти изменения произошли. Зарисуйте изменившийся объект.

нанесите несколько капель дистиллированной воды у края покровного стекла и оттяните ее с другой стороны фильтровальной бумагой, смывая плазмолизирующий раствор.

в течение нескольких минут рассматривайте микропрепарат под микроскопом. Отметьте изменения положения мембран клеток и время, за которое эти изменения произошли. Зарисуйте изучаемый объект.

сделайте вывод в соответствии с целью работы, отметив скорость плазмолиза и деплазмолиза. Объясните разницу в скорости этих двух процессов.

1. Дайте определение терминам – плазмолиз, деплазмолиз, осмос, тургор?

2. Объясните, почему в варенье яблоки становятся менее сочными?

Лабораторно-практическая работа № 2:

«Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных, как доказательство их эволюционного родства».

Тема «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства».

Цель: Выявить и описать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства

Оснащение:

1. информационные источники

2. схемы и рисунки

3. учебник Ю. И. Полянский. Общая биология; Учебник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология ; Учебник В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сивоглазова Биология общие закономерности.

Ход работы:

Задание:

1. Прочитать текст «Зародышевое сходство» (см. Приложение), рассмотреть рисунок. Выявить черты сходства зародышей человека и других позвоночных. Выявите черты сходства зародышей человека с зародышами свиньи.О чем свидетельствуют сходства зародышей? Сформулируйте суть биогенетического закона.

2. Изучите этапы индивидуального развития зародыша. Сделайте рисунки основных этапов (учебник А.А. Каменский и др Общая биология 10-11 классы, из Дрофа, стр.131-135). Запишите какие системы органов формируются из эктодермы, энтодермы, мезодермы.

3. Изучите этапы индивидуального развития человека, репродуктивное здоровье человека. Дайте определение понятий:эмбриональный период развития, постэмбриональный период развития, репродуктивное здоровье.

Заполните таблицу:

Этапы индивидуального развития человека

| Этап | Характеристика |

| | |

4. Соотнесите органы и структуры организма человека с зародышевыми листками, из которых они формируются в процессе дифференцировки клеток.

Внесите в таблицу соответствующие цифры.

| Зародышевый листок | Органы и структуры организма |

| Эктодерма | |

| Энтодерма | |

| Мезодерма | |

1. Блуждающий нерв

2. Головной мозг

3. Желудок

4. Кровеносные сосуды

5. Легкие

6. Мышцы

7. Печень

8. Половые железы

9. Почки

10. Сердце

11. Скелет

12. Слюнные железы

13. Спинной мозг

14. Толстый кишечник

15. Эпидермис кожи.

Вопросы

1. Какое влияние оказывает алкоголь, никотин, наркотические вещества на развитие зародыша человека?

2. Что понимают под здоровым образом жизни?

3. Каково биологическое значение смерти как финальной стадии онтогенеза?

4.Какие типы постэмбрионального развития существуют. Чем отличаются эти типы развития? Приведите примеры животных, для которых они характерны?

Приложение

Зародышевое сходство

Эмпирическое обобщение К. М. Бэра (1828), т. н. закон зародышевого сходства в онтогенезе всех животных сначала выявляются признаки высших таксономических категорий (типа, класса), в ходе дальнейшей эмбриональной дифференцировки развиваются особенности отряда, семейства, рода, вида и особи. В силу этой закономерности представители разных групп организмов (например, классов подтипа позвоночных) на ранних стадиях эмбриогенеза обычно более сходны друг с другом, чем взрослые особи. Например, в онтогенезе курицы прежде всего обозначаются характерные черты типа хордовых, позднее — подтипа позвоночных, затем класса птиц, отряда курообразных и т. д. В основе действия закона зародышевого сходства лежит большая жизнеспособность тех мутантов, у которых фенотипический эффект мутаций проявляется на более поздних стадиях онтогенеза; рано проявляющиеся мутации чаще приводят к нарушениям работы сложных корреляционных систем в развивающемся организме, что ведёт к гибели зародыша. Поэтому онтогенез в целом проявляет тенденцию оставаться консервативным (особенно на ранних стадиях). 3. с. разных видов есть следствие их филогенетического родства и указывает на общность происхождения, что впервые подчеркнул Ч. Дарвин.

На ранних стадиях развития эмбрионы свиньи и человека имеют большое сходство. На более поздних стадиях зародыши все более и более отличаются по внешнему и внутреннему строению. Так, в ходе развития зародыша свиньи вначале появляются свойство позвоночных, затем – класса млекопитающих, и лишь потом свойства данного конкретного вида – свиньи.

Сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их происхождения.

Биогенетический закон: Эмбрионы обнаруживают, уже начиная с самых ранних стадий, известное общее сходство в пределах типа.

Последовательные стадии развития зародышей рыбы (А), курицы (Б), свиньи (В), человека (Г).(Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.)

У животных встречаются циклы развития с полным и неполным превращением.Цикл развития с полным превращением включает с себя несколько личиночных стадий. Например, яйцо, гусеница, куколка, бабочка. Цикл развития с неполным превращением включает в себя только одну личиночную стадию. Например, икринка, головастик, лягушка.

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье человека

Эмбриональный период развития – период, начинающийся с оплодотворения и представляющий собой процесс формирования сложного многоклеточного организма, в котором представлены все системы органов.

Постэмбриональный период развития – период, начинающийся с завершения эмбрионального и включающий в себя половое созревание, взрослое состояние, старость и заканчивающийся смертью.

Репродуктивное здоровье – состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушения ее функций и/или процессов в ней, а также способность к воспроизведению.

Клетки зародыша очень чувствительны к неблагоприятным воздействиям из окружающей среды. Особо опасным является никотин, алкоголь и наркотики, проникающие в эмбрион через плаценту от матери. Ребенок рождается с алкогольной или никотиновой зависимостью, с поврежденной нервной или эндокринной системой, иногда – с уродствами.

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.

Смерть – это прекращение жизнедеятельности организма. Однако смерть необходима для эволюционного процесса. Без смерти не происходила бы смена поколений – одна из основных движущих сил эволюции.

Лабораторно-практическая работа № 3:

«Анализ фенотипической изменчивости».

Тема «Анализ фенотипической изменчивости».

Цель:

углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций организмов;

сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую нормы реакции.

Оборудование:

наборы биологических объектов: семена фасоли, бобов, колосья пшеницы, листья яблони, акации и пр.

не менее 30 (100) экземпляров одного вида;

метр для измерения роста учащихся класса.

Ход работы:

расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их длины;

измерьте длину объектов, рост одноклассников, полученные данные запишите в тетради. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковую длину (рост), внесите данные в таблицу: Размер объектов V, число

объектов n.

1. Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака – по вертикали; степень выраженности признака – по горизонтали.

2. Дайте определение терминам – изменчивость, модификационная изменчивость, фенотип, генотип, норма реакции, вариационный ряд.

3. Какие признаки фенотипа имею узкую, а какие – широкую норму реакции? 4. Чем обусловлена широта нормы реакции, и от каких факторов она может зависеть?

Лабораторно-практическая работа № 4:

«Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм».

«Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания».

«Решение генетических задач».

Тема: Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм

Цель: Научиться определять источники мутагенов в быту.

Оборудование:

1. Информационные источники

2. Упаковки (пакет из-под молока, сухариков, сока)

3. Упаковки косметической продукции (крем для рук, шампунь, дезодорант)

4. Таблица кодов пищевых добавок

Ход работы:

Задание:

1. Изучите материал. Запишите основную информацию по плану: вещества, определение, классификация, значение для использования в производстве и для организма, особенности.

2. Рассмотрите внимательно этикетку предложенного вам родовольственного товара. Какие вещества входят в состав продукта? Есть ли в составе вещества, занесённые в список пищевых добавок?

3. Изучите этикетки различных продуктов. Выпишите названия и обозначения пищевых добавок. Используя справочный материал, определите какие из них оказывают неблагоприятное воздействие на организм, какие безвредны. Сделайте вывод о качестве продукта и степени опасности для человека.

4. Рассмотрите внимательно этикетку предложенного вам непродовольственного товара. Какие вещества входят в состав продукции? Есть ли в составе вещества, занесённые в список канцерогенов?

5.Сделайте вывод о качестве продукта и степени опасности для человека.

Контрольные вопросы:

1. Что такое мутации?

2. Каковы причины мутаций?

3. Какие вещества называют мутагенами?

4. Что такое пищевые добавки?

5. Что такое биологически активные добавки?

6. Что такое индекс Е?

7. Какое воздействие могут оказывать мутагены на организм человека?

Приложение

Биологически активные добавки

В 60-е и 70-е годы в нашей стране были созданы методические руководства по оценке потенциальной мутагенной опасности промышленных загрязнителей, пестицидов, правда, большая часть их получила правовую основу позже. Однако при определении этой опасности помимо установления предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде, атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны, в пищевых продуктах необходимо помнить и о так называемых отдаленных последствиях, т.е. изучать мутагенную, канцерогенную, тератогенную активности этих соединений. Помимо тригалометанов, которые были обнаружены еще в 1974 г., к настоящему времени в питьевой воде выявили немало других соединений, которые обладают мутагенной и канцерогенной активностью. Есть мутагены в воде плавательных бассейнов, в сточных водах (промышленных и бытовых), а также в тканях рыб и гидробионтов, населяющих загрязненные водоемы. Ясно, что в организм человека мутагены могут поступать не только с питьевой водой, но и с пищевыми продуктами. Тестирование продуктов питания на мутагенность привело к выявлению многих мутагенов: природных ингредиентов (флавоноиды, фураны, гидразины), пищевых контаминантов (пестициды, микотоксины) и мутагенных соединений, образующихся в процессе приготовления пищи. Этот список можно продолжить. Стало очевидным, что нельзя ограничиваться изучением мутагенных свойств отдельных веществ. Необходимо оценивать суммарное загрязнение всех компонентов окружающей среды. Была создана и в значительной степени стандартизирована методическая база исследований, разработана методология мониторинга загрязнения окружающей среды генотоксикантами, причем такого рода работы ведутся не только за рубежом, но и в нашей стране.

Как утверждают специалисты, здоровье людей на 12% зависит от уровня здравоохранения, на 18% - от генетической предрасположенности, а 70% - от образа жизни, не последнее место в котором занимает питание. Медицинские взгляды, никогда не отличаясь стабильностью в целом, на протяжении всей человеческой истории сходились в одном: чем хуже питание, тем больше болезней. Специалисты утверждают, что рацион человека в наши дни должен содержать более 600 различных веществ (нутриентов). К сожалению, сбалансированный рацион по всем пищевым веществам могут себе позволить далеко не все.

Тут – то и приходят на помощь биологически активные добавки (БАД) – концентраты натуральных природных веществ, выделенных из пищевого сырья животного (в том числе морского), минерального, растительного происхождения или же полученных путем химического синтеза вещества, идентичного природным аналогам.

Биологически активные добавки к пище вошли в современную медицину и технологию производства пищевых продуктов сравнительно недавно. Однако, эмпирический и культовый поиск различных природных компонентов растительного, животного и минерального происхождения, их применение с профилактическими и лечебными целями известны с глубокой древности. Еще до новой эры в Египте, Китае, Тибете, Индии и других странах Востока сложились довольно стройные системы реальных и животных препаратов, а в начале новой эры древнегреческим врачом Клавдием Галеном впервые были разработаны биологические примеры изготовления лекарств из природного сырья.

Биологически активные добавки являются источниками незаменимых пищевых веществ, минорных компонентов пищи, про – и пребиотических природных компонентов, которые содержатся в них в пределах физиологических особенностей человека и/или на уровне их содержания в рационе при условии оптимального питания. БАД восполняют дефицит в питании пищевых и биологически активных веществ; способствуют ассимиляции пищи, поддержанию нормального состояния микрокомплекса пищеварительной системы; регулируют неспецифических и психоэмоциональных нагрузках, воздействии неблагоприятных экологических условий, при беременности, лактации и других состояниях; снижают риск развития заболеваний.

Пищевые добавки. Индекс Е. Пищевые добавки (ПД) – это вещества природного и синтетического происхождения, которые добавляют в продукты питания для достижения определенного вкуса, цвета, запаха, консистенции и сохранности в течении длительного времени.

На каждом этапе производственного процесса в пищевые продукты добавляют пищевые добавки. Они улучшают качество сырья и конечного продукта, сроки и условия хранения, упрощают производственные процессы и удешевляют продукты питания, не являются продуктами питания, они не влияют на состав и пищевую ценность продукта. Человек использует пищевые добавки очень давно, например, поваренную соль, уксус, пищевую соду, различные специи и пряности. В настоящее время в промышленности используется более 2000 пищевых добавок .

Пищевые добавки делят на функциональные классы. Разработана международная система кодификации ПД.

Вначале указывается функциональный класс пищевой добавки, например, антиокислитель. Затем следует большая буква Е (Europe). Буква Е означает, что данная ПД разрешена к применению Европейским сообществом и проверена Минздравом РФ. Иногда имеет индекс INS – это международный код. Каждая пищевая добавка имеет цифровой код (три или четыре цифры). Цифровой код означает химическое название вещества. Например, 300 – это аскорбиновая кислота. Таким образом, обозначение данной ПД выглядит следующим образом: антиокислитель (Е 300).

В РФ в настоящее время существуют два списка пищевых добавок: «Разрешенные» и «Запрещенные».

Современные технологии изготовления продуктов питания зачастую предполагают применения консервантов, эссенций, которые могут вредить здоровью покупателей. На этикетках качественных товаров производители указывают индекс, представленный буквой Е и трехзначной цифрой. Каждый индекс соответствует веществу, которое может нанести вред.

Известно, что одна и та же компания может производить три категории одного и того же продукта:

для внутреннего использования;

для экспорта в другие страны;

для вывоза в развивающиеся страны.

Согласно данным продовольственной комиссии ЕС, некоторые западные фирмы расширяют производство и экспорт не только экологически опасных, но и запрещенных в развитых странах сельскохозяйственных товаров.

Так, кока-кола и маргарин, производимые в Германии и Голландии и поставляемые в СНГ и Восточную Европу, в большом количестве консервированы ракообразующим эмульгатором, обозначенным на упаковках символом Е-330. Эта продукция запрещена для реализации в странах - членах Организации экономического сотрудничества и развития. Запрещены для использования во многих странах следующие консерванты и продукты, вызывающие болезни.

Е (100-182) – красители, усиливают или восстанавливают цвет продукта;

Е (200 - 299) – консерванты, повышают срок хранения продукта; химические стерилизующие добавки при созревании вин, дезинфектанты;

Е (300 - 399) – антиокислители, защищают от окисления, от прогорания и изменения цвета продукта;

Е (400 - 499) – стабилизаторы, сохраняют заданную консистенцию продукта. Загустители – повышают вязкость:

Е (500 - 599) – эмульгаторы, создают однородную смесь не смешиваемых фаз: например, вода и масло;

Е (600 - 699) – усилители вкуса и аромата;

Е ( 700 - 800) – запасной диапазон обозначений;

Е (900 - 999) – пеногаситель, предупреждает или снижает образование пены;

Е 1000 и далее – глазерователи, подсластители соков и кондитерских изделий; разрыхлители, препятствующие образованию комков в сахаре, соли, муки, крахмале; регуляторы кислотности и другие добавки.

По ГОСТу допускается наличие 3-4 пищевых добавок, а детям до 5 лет продукты с содержанием пищевых добавок - запрещены.

В современных условиях без пищевых добавок обойтись невозможно. И все же следует внимательно смотреть на то, что мы покупаем в качестве пищи. По статистике, за год жители многих стран «съедают» вместе с пищей несколько килограммов ПД. Если раньше говорили о загрязнении внешней среды, то сейчас говорят о загрязнении внутренней среды организма. Стоит ли это делать? На этот вопрос каждый ответит сам. Можно покупать красные и желтые макароны, разноцветные пельмени, а можно готовит пищу дома из натуральных продуктов. У каждого человека есть право выбора.

Следует добавить, что во многих продуктах питания российского производства количество ПД значительно меньше или их нет совсем по сравнению с продуктами из других стран.

Необходимо помнить: «Рассуждения без знаний бессмысленны, действия без знаний - опасны».

Следует добавить, что во многих продуктах питания российского производства количество ПД значительно меньше или их нет совсем по сравнению с продуктами из других стран.

Условные обозначения:

К – канцероген,

ПП – вызывает заболевания печени и почек,

ЖК – вызывает заболевания желудочно – кишечного тракта,

А – аллерген,

З ! – товар запрещен к реализации и очень опасен;

НП – вызывает нарушения пищеварения;

Х – товар с повышенным содержанием холестерина

Е (100-182) – красители, усиливают или восстанавливают цвет продукта

Е (200 - 299) – консерванты, повышают срок хранения продукта; химические стерилизующие добавки при созревании вин, дезинфектанты

Е (300 - 399) – антиокислители, защищают от окисления, от прогоркания и изменения цвета продукта

Е (400 - 499) – стабилизаторы, сохраняют заданную консистенцию продукта. Загустители – повышают вязкость

Е (500 - 599) – эмульгаторы, создают однородную смесь не смешиваемых фаз: например, вода и масло;

Е (600 - 699) – усилители вкуса и аромата

Е ( 700 - 800) – запасной диапазон обозначений

Е (900 - 999) – пеногаситель, предупреждает или снижает образование пены

Е 1000 и далее – глазерователи, подсластители соков и кондитерских изделий; разрыхлители, препятствующие образованию комков в сахаре, соли, муки, крахмале; регуляторы кислотности и другие добавки.

По ГОСТу допускается наличие 3-4 пищевых добавок, а детям до 5 лет продукты с содержанием пищевых добавок - запрещены.

| Е 103 К, З! Е 102 З!, желтый краситель Е 105 К, З! Е 106 З Е 110 опасен, оранжевый краситель Е 111 З! Е 120 опасен Е 121 К,З!, пеногаситель – вызывает рак, краситель цитрусовый красный Е 122 красный краситель Е 123 очень опасен, К, пеногаситель-вызывает рак, краситель амарант Е 124 опасен Е 125 К, ! Е 126 К, ! Е 127 опасен, ! Е 130 К, ! Е 131 К, !, ракообразующий Е 133 синий краситель Е 141 подозрительный Е 142 К, ракообразующий Е 150 - подозрительный Е 152 К, ! Е 171 ПП, подозрительный Е 175 ПП Е 173 ПП Е 180 подозрительный Е 181 З! Е 182 | Е 200 ракообразующий, сорбиновая кислота Е 202 натрий двууглекислый, консервант Е 210 К Е 211 К, ракообразующий, натрия бензоат Е 212 ракообразующий Е 213 К, ракообразующий Е 214 К Е 215 К, ракообразующий Е 216 К, краситель колбас, ракообразующий Е 217 К, краситель колбас, ракообразующий Е 221 ЖК, НП Е 222 ЖК, НП Е 223 ЖК, НП Е 224 ЖК, НП Е 225 ЖК, НП Е 226 ЖК, НП Е 230 А, вреден для кожи Е 231 А, вреден для кожи Е 232 А, вреден для кожи Е 238 вреден для кожи Е 239 А Е 240 К, ракообразующий, консервант, формальдегид – в России никогда не применялся в пищевой промышленности Е 241 подозрительный Е 250, 251 запрещены при гипертонии Е 260 уксус Е 299 | Е 300 аскорбиновая кислота Е 311 А, сыпь Е 312 А, сыпь Е 313 А, сыпь Е 320 ПП,ЖК, Х, ракообразующий Е 321 ПП,ЖК, Х Е 322 ПП, ЖК, лецитин Е 321 ПП, ЖК, Х Е 330 К, пищевая лимонная кислота Е 338 ПП, ЖК Е 339 ПП, ЖК Е 399 Е 340 ПП, ЖК, НП Е 341 ПП, ЖК Е 400 Е 422 глицерин Е 407 ПП, ЖК, НП Е 450 пирофосфат натрия Е 470 ПП, ЖК Е 461 ПП, ЖК, НП Е 462 ПП, ЖК, НП Е 463 ПП, ЖК, НП Е 464 ПП, ЖК Е 465 ПП, ЖК, НП Е 466 ПП, ЖК Е 467 К Е 468 НП Е 477 НП, подозрительный Е 499 Е 500 сода пищевая Е 621 глютамат, усилитель вкуса Е 924 пеногаситель - вызывает рак; при определенные концентрациях вызывает разрушение витаминов группы В Е 951 подсаститель на основе аспартама (фенилаланин) |

Условные обозначения:

К – канцероген,

ПП – вызывает заболевания печени и почек,

ЖК – вызывает заболевания желудочно – кишечного тракта,

А – аллерген,

З ! – товар запрещен к реализации и очень опасен;

НП – вызывает нарушения пищеварения;

Х – товар с повышенным содержанием холестерина

Тема: «Составление простых схем моногибридного и дигибридного скрещивания».

Цель: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных.

Оборудование:

1)учебник учебник Ю. И. Полянский. Общая биология.

2)тетрадь,

3)условия задач,

4)ручка.

Ход работы:

1. Вспомнить основные законы наследования признаков.

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание.

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ.

4. Коллективное обсуждение решения задач между студентами и преподавателем.

5. Сделать вывод.

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы?

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы красной.

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему теоретического скрещивания (см. с. 120).

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип — Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип — черного быка. Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят.

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и сформулировав полный ответ.

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти?

Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а гладкая — рецессивным.

1. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому признаку?

2. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков.

Задача № 4. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 животных имеют коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. Определите генотипы исходных форм, если известно, что ген коричневой окраски доминирует над геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти.

Задача № 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака?

Задача № 6. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса?

Тема «Решение генетических задач».

Цель: закрепить правила решения генетических задач.

Оборудование:

учебник Ю. И. Полянский. Общая биология; Учебник А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология ; Учебник В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, В.И. Сивоглазова Биология общие закономерности.тетрадь,

условия задач,

ручка

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс.

Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС.

Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота АаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше.

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных парах хромосом.

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам

признаков быка и корову?

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой?

Задача №3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах.

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам?

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки?

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны?

Лабораторно-практическая работа № 5:

«Описание особей двух разных видов одного рода по критериям вида».

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни».

Тема: «Описание особей одного вида по морфологическому критерию».

Цель: используя морфологический критерий, определить названия видов растений, относящихся к одному семейству.

Оборудование: гербарные или живые образцы растений одного вида.

Ход работы:

Рассмотрите предложенные образцы. Определите при помощи учебника ботаники, к какому семейству они относятся. Какие черты строения позволяют отнести их к одному семейству?

Пользуясь карточкой-определителем, определите названия видов растений, предложенных для работы.

Заполните таблицу: «Название семейства и общие признаки семейства»

№ растения

Признаки вида

Название вида

Первое растение

Второе растение

Сделайте вывод о достоинстве и недостатках морфологического критерия в определении вида.

1. Дайте определение терминам – эволюция, вид?

2. Перечислите основные критерии вида и дайте им краткую характеристику?

Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождение жизни».

Цель работы: Научить студентов делать сравнительный анализ текста и вести диалог. Закрепить умение работать с дополнительной литературой, умение анализировать, сравнивать, делать выводы и отстаивать свою точку зрения.

Оборудование: учебники различных авторов, тетрадь, ручка, инструктивные карточки, сообщения студентов.

Ход работы: Прочитайте материал по заданной тематики. Прослушать сообщения студентов. Выбрать понравившуюся гипотезу или предложить свою. Запишите основные моменты каждой гипотезы. Написать, почему именно этой гипотезы Вы придерживаетесь. Привести не менее 2 аргументов. Оценивается полнота и правильность изложения своих собственных мыслей.

Дополнительная информация.

Жизнь - одно из сложнейших явлений природы. Со времен глубокой древности она казалась таинственной и непознаваемой - вот почему по вопросам ее происхождения всегда шла острая борьба между материалистами и идеалистами. Приверженцы идеалистических взглядов считали (и считают) жизнь духовным, нематериальным началом, возникшим в результате божественного творения. Материалисты же, напротив, полагали, что жизнь на Земле могла возникнуть из неживой материи путем самозарождения (абиогенез) или занесения из других миров, т.е. является порождением других живых организмов (биогенез).

Теории происхождения жизни на Земле

биогенез абиогенез

Существует пять концепций возникновения жизни:

1. Креационизм – жизнь была создана Творцом в определённое время.

2. Самопроизвольное зарождение. Жизнь возникла самопроизвольно из неживого вещества.

3. Концепция панспермии – внеземного происхождения жизни.

4. Концепция стационарного состояния в соответствии с которой жизнь существовала всегда.

5. Концепция происхождения жизни на Земле в историческом прошлом в результате процессов подчиняющихся физическим и химическим законам. Биохимическая эволюция или теория А.И. Опарина.

Лабораторно-практическая работа № 6:

«Приспособление организмов к разным средам обитания».

Тема: Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, наземно-воздушной, почвенной)

Цель: обеспечить усвоение понятия морфологического критерия вида, закрепить умение составлять описательную характеристику растений,научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и устанавливать ее относительный характер.

Оборудование:

1. информационные источники

2.живые растения или гербарные материалы растений разных видов, комнатные растения, чучела или рисунки животных различных мест обитания.

Ход работы:

Задание:

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов).

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются сходства (различия) растений?

3. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу: «Приспособленность организмов и её относительность».

Таблица №1 Приспособленность организмов и её относительность

| Название вида | Среда обитания | Черты приспособленности к среде обитания | В чём выражается относительность приспособленности |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

4. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и запишите общий вывод.

Вопросы:

1 Что такое вид?

2 Критерии вида?

3 В чем заключается относительность приспособленности организмов?

4 Каков механизм образования приспособлений?

Рисунок №1. Семейство крестоцветных.

Рисунок №2. Приспособления организмов.

Лабораторно-практическая работа № 7:

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека».

Тема: «Анализ и оценка различных гипотез происхождение человека».

Цель работы: Научить студентов делать сравнительный анализ текста и вести диалог. Закрепить умение работать с дополнительной литературой, умение анализировать, сравнивать, делать выводы и отстаивать свою точку зрения.

Оборудование: учебники различных авторов, тетрадь, ручка, инструктивные карточки, сообщения студентов.

Ход работы: Прочитайте материал по заданной тематики. Прослушать сообщения студентов. Выбрать понравившуюся гипотезу или предложить свою. Запишите основные моменты каждой гипотезы. Написать, почему именно этой гипотезы Вы придерживаетесь. Привести не менее 2 аргументов. Оценивается полнота и правильность изложения своих собственных мыслей.

Гипотезы о происхождении человека.

Каждого человека, как только он начинал осознавать себя личностью, посещал вопрос «откуда мы взялись». Несмотря на то, что вопрос звучит весьма просто, единого ответа на него не существует. В связи с этим существует целый ряд различных теорий, объясняющих возникновения человека на Земле, но основные из них следующие:

Эволюционная теория;

Теория творения;

Теория внешнего вмешательства;

Теория пространственных аномалий.

Лабораторно-практическая работа № 8:

«Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности.».

«Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы» (например, пшеничного поля)».

Тема: Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности.

Цель: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости природных и антропогенных экосистем. Определить основные экологические изменения природы своей местности, составить прогноз возможного состояния окружающей среды в будущем.

Оборудование:

1.информационные источники

2. схемы и рисунки

3. фотографии и видеоматериалы природных и искусственных экосистем

Ход работы:

Задание:

1.Выберите определённую территорию в своей местности и оцените экологическое состояние природы по примерному плану:

Название __ Географическое положение.

Общая характеристика природных условий.

Определить влияние природных условий своей местности на материальную, культурную и духовную жизнь населения.

Установите особенности между взаимодействием общества и природы.

Охарактеризуйте основные направления хозяйственного использования территории.

Выявите факторы антропогенного воздействия.

2.Опишите экономическое положение, проанализируйте причины, опишите изменения, и обоснуйте нерациональное природопользование на данной территории.

3.Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности, сделав вывод по необходимости рационального использования данного региона.

4.Сравните данные на фотографиях экосистемы и заполните таблицу

| Характеристика | Природная экосистема | Агроэкосистема |

| Разнообразие видов | | |

| Наличие трофических уровней | | |

| Как поддерживается устойчивость системы | | |

5. Составьте примеры пищевых цепей для данных экосистем. Определите экологическую роль каждого участника цепи.

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Вопросы:

1. Что такое экосистема? Агроценоз?

2. Чем определяется устойчивость экосистемы?

3.В чем проявляется антропогенное воздействие на экосистемы?

4. Что такое пищевые цепи? Какие виды пищевых цепей вам известны?

5. Раскройте сущность понятий: «продуценты», «консументы», «редуценты».

Тема «Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы» (например, пшеничного поля).

Цель работы: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости природных и антропогенных экосистем.

Оборудование: фотографии и видеоматериалы (продолжительность 2-3 мин.) природных и искусственных экосистем.

Ход работы: Сравните данные экосистемы и заполните таблицу.

Оформление:

| Характеристика | Природная экосистема | Агроэкосистема |

| Разнообразие видов. | | |

| Наличие трофических уровней | | |

| Как поддерживается устойчивость системы | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Лабораторно-практическая работа № 9:

«Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе».

«Описание и практическое создание искусственной экосистемы».

«Решение экологических задач».

Тема «Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания».

Цель: получить представления о том, как составлять цепи питания и решать задачи на основе этих знаний; уметь различать цепи питания и различать организмы по способу питания.

Оборудование: раздаточный материал с задачами по вариантам.

Ход работы:

Прочитать задачу или задание.

Выполнить решение.

Оформить и написать ответ.

Дополнительная информация.

Энергия, заключенная в пище, передается от первоначального источника через ряд организмов, такой ряд организмов называется цепью питания сообщества, а каждое звено данной цепи – трофическим уровнем.

Первый трофический уровень представлен автотрофами или продуцентами, например растениями, так как они производят первичную органику. Живые организмы – гетеротрофы, которые питаются автотрофами (растительноядные) называются консументами первого порядка и находятся на втором трофическом уровне, на третьем уровне располагаются консументы второго порядка – это хищники, они питаются консументами первого порядка. Цепь питания может включать консументов третьего, четвертого… порядка, но следует отметить, что более пяти трофических уровней в природе почти не встречается. Заканчивается цепь, как правило, редуцентами, это сапрофиты, разлагающие органику до простых неорганических веществ (грибы, бактерии, личинки некоторых насекомых).

Пищевые цепи разделяют на два типа. Один тип пищевой цепи начинается с растений и идет к растительноядным животным и далее к хищникам. Это так называемая цепь выедания (пастбищная). Другой тип начинается от растительных и животных остатков, экскрементов животных и идет к мелким животным и микроорганизмам, которые ими питаются. В результате деятельности микроорганизмов образуется полуразложившаяся масса — детрит. Такую цепь называют цепью разложения (детритной).

Ц

епи питания

епи питания

Пастбищные детритные

(выедания) (разложения)

(начинаются с зеленых растений) (начинаются с мертвого органического вещества:

трупы животных, перегной, экскременты)

Примеры:

П

астбищная цепь питания: Рожь мышь лиса бактерии

астбищная цепь питания: Рожь мышь лиса бактерии

Д

етритная: листовая подстилка дождевой червь ворона бактерии

етритная: листовая подстилка дождевой червь ворона бактерии

Живые организмы, поедая представителей предыдущего уровня, получают запасенную в его клетках и тканях энергию. Значительную часть этой энергии (до 90%) он расходует на движение, дыхание, нагревание тела и так далее и только 10% накапливает в своем теле виде белков (мышцы), жиров (жировая ткань). Таким образом, на следующий уровень передается только 10% энергии, накопленной предыдущим уровнем. Именно поэтому пищевые цепи не могут быть очень длинными.

При составлении пищевой цепи необходимо правильно расположить все звенья и показать стрелками с какого уровня была получена энергия.

Например: В лесном сообществе обитают: гусеницы, синицы, сосны, коршуны. Составьте пищевую цепь и назовите консумента второго порядка.

Ответ: сосна - гусеница - синица - коршун. Консумент второго порядка синица.

Рассмотрим еще один тип экологических задач.

Пример: На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин.

Экологические пирамиды, это один из способов изображения пищевых цепей. Так как продуцентов всегда больше, следовательно, первый уровень представляет более широкое основание, на последующих уровнях будет находиться все меньше и меньше организмов и поэтому изображение приобретает вид пирамиды. Зная это, можно легко решить задачу.

Решение: Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.

300кг – 10%,

Х – 100%.

Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию

3000кг – 10%

Х – 100%

Х=30 000 кг (масса нехищных рыб)

Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? Составим пропорцию

30 000кг.- 10%

Х =100%

Х = 300 000 кг

Ответ: Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг. необходимо 300 000 кг планктона.

Есть одна маленькая хитрость, которая может помочь упростить весь процесс, особенно тем, кто не очень дружен с математикой. Если внимательно присмотреться к решению, то можно заметить, что в числе, обозначающем каждый новый результат, добавляется один нуль. То есть оно умножается на 10. Если вам будет необходимо выполнить обратное действие (высчитать какую массу будет иметь дельфин, если в море обитает 300 000 кг планктона), то необходимо каждый раз при переходе на следующий уровень убирать нуль.

Вариант 1.

1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3,5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков - мышь - полевка - хорек - филин.

2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки - кузнечики- лягушки- змеи- орел.

3. Вес каждого из двух новорожденных детенышей летучей мыши составляет 1 г. За месяц выкармливания детенышей молоком вес каждого из них достигает 4,5 г. Какую массу насекомых должна потребить самка за это время, чтобы выкормить свое потомство. Чему равна масса растений, сохраняющаяся за счет истребления самкой растительноядных насекомых?

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы океана относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, треска, водоросли, акула, скумбрия, планктон, ракообразные? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.

5. Назовите организмы, которые должны или могли быть на месте пропусков в пищевых цепях:

а) ? – ? – лиса – бактерии.

б) береза – жук-короед – ? – ?.

в) листовой опад – черви – ? – кошка – бактерии.

г) водоросли - черви – камбала - ?

д) трава - ? - лягушка — змея

6. Определите правильно составленную пастбищную цепь питания:

а) сок розового куста — тля — паук — насекомоядная птица — хищная птица.

б) листовая подстилка — дождевой червь — землеройка — горностай.

в) леопард — газель — трава;

г) хвоя сосны - ястреб— большая синица — сосновый шелкопряд.

7. Из предложенных компонентов составьте четырехзвенные пастбищную и детритную цепи питания:

а) Паук, дождевой червь, землеройка, нектар цветов, дрозд, листовая подстилка, ястреб, муха.

б) Многоножка, синица, сокол, живая листва, сойка, перегной, гусеница, ястреб.

8. Заполните таблицу, проанализировав рисунок и определив компоненты: продуценты, консументы, редуценты.

Компоненты биоценоза дубравы

| Продуценты | Консументы | Редуценты |

| | | |

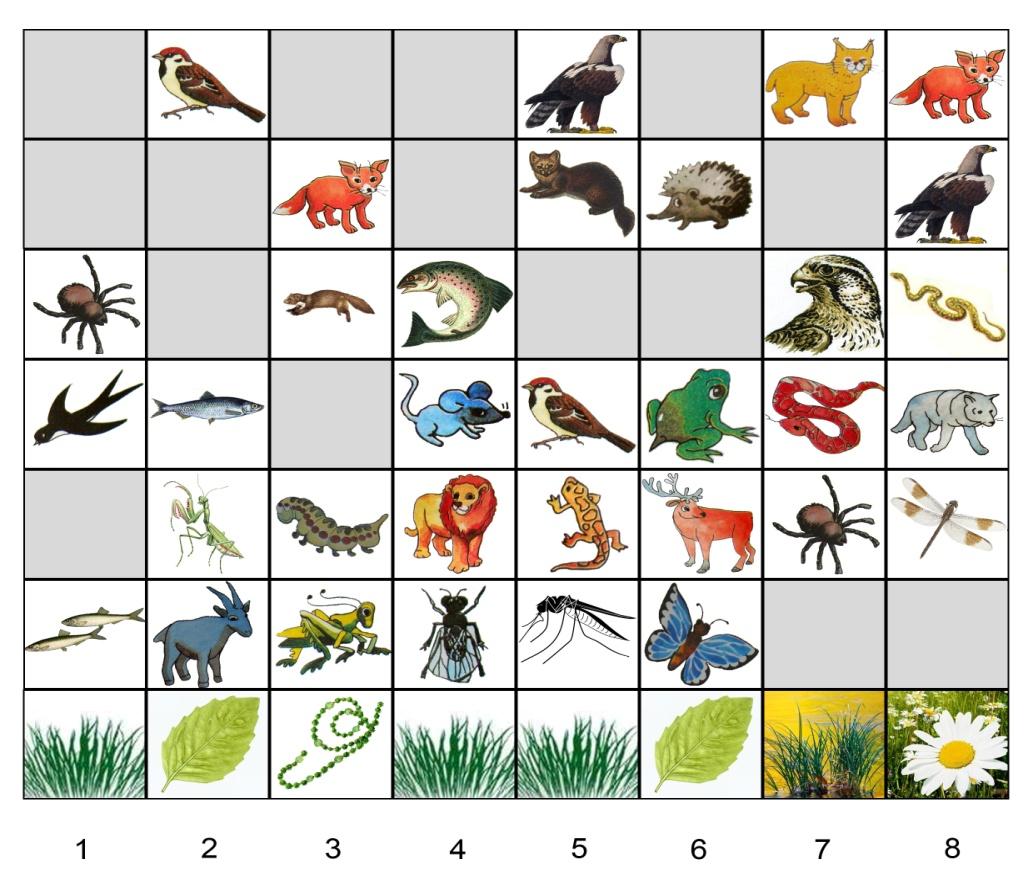

9. Используя рисунки на игровом поле, составьте пищевую цепь, начиная путь с нижних клеток 1-8. Передвигаться можно только делая «ход конем» и двигаться только вверх. У вас должно получиться не менее 4 цепочек.

Вариант 2.

1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки - кузнечики- насекомоядные птицы- орел.

2. На основании правила экологической пирамиды определите, какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоёме выросла щука массой 8 кг, если цепь питания имеет вид: планктон- плотва -щука?

3. Если предположить, что волчонок с месячного возраста, имея массу 1 кг, питался исключительно зайцами (средняя масса 2 кг), то подсчитайте, какое количество зайцев съел волк для достижения им массы в 40 кг и какое количество растений (в кг) съели эти зайцы.

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.

5. Назовите организмы, которые должны или могли быть на месте пропусков в пищевых цепях:

а) древесина — ? — дятел - ?;

б) семена — ? — гадюка — аист;

в) трава — кузнечик — ? — уж — ?

г) перегной - ? – дрозд - ?

д) ? – плотва – окунь - ?

6. Определите правильно составленную пастбищную цепь питания:

а) бактерии – мышь – змея – лиса – рожь – ястреб

б) клевер — заяц — орел — лягушка;

в) перегной — дождевой червь — курица — человек;

г) трава — зеленый кузнечик — лягушка — уж.

7. Из предложенных компонентов составьте четырехзвенные пастбищную и детритную цепи питания:

а) Карась, глухарь, ил, муравей, щука, рачки дафнии, тля, береза.

б) Личинки мух, лиса, рожь, лягушка, рысь, мышь, уж, мертвое животное.

8. Заполните таблицу, проанализировав рисунок и определив компоненты: продуценты, консументы, редуценты.

Компоненты биоценоза пруда

| Продуценты | Консументы | Редуценты |

| | | |

9. Используя рисунки на игровом поле, составьте пищевую цепь, начиная путь с нижних клеток 1-8. Передвигаться можно только делая «ход конем» и двигаться только вверх. У вас должно получиться не менее 4 цепочек.

Тема: «Описание и практическое создание искусственной экосистемы».

Цель работы: Закрепить умения находить и подбирать необходимые группы организмов для поддержания равновесия в экосистемах.

Оборудование: учебники по ботанике, биологии, зоологии. Экологические кубики.

Ход работы:

1. Получить необходимые условия среды путём случайного выпадения экологических кубиков (Температура, влажность, свет).

2. Получить путём выбора из предложенных вариантов площадь территории данной экосистемы.

3. Определить компоненты экосистемы (продуценты, консументы, деструкторы).

4. Рассчитать численность данных компонентов согласно полученной площади и массы организмов.

Оформление: Плакат, схема, модель и т.д.

Тема: «Решение экологических задач».

Цель работы: Закрепить знания о том , что энергия, заключенная в пище, передается от первоначального источника через ряд организмов, что такой ряд организмов называется цепью питания сообщества, а каждое звено данной цепи – трофическим уровнем.

Ход работы:

Задача ( Разбирают вместе с преподавателем) На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин.

Решение: Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.

300кг – 10%,

Х – 100%.

Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию

3000кг – 10%

Х – 100%

Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)

Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? Составим пропорцию

30 000кг.- 10%

Х =100%

Х = 300 000кг

Ответ: Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг. необходимо 300 000кг планктона

Задачи

1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков - мышь - полевка - хорек - филин.

2.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки - кузнечики- лягушки- змеи- орел.

3.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки - кузнечики- насекомоядные птицы- орел.

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам, первичным консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев.

Литература

1. Константинов, В.С. Биология: учеб. для профессий и специальностей технического профиля / В.С. Константинов,. – М., 2012.- 252 с.

2. Тупикин, Е. И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности [Текст]: учеб.пособие для нач. проф. образования: Учеб.пособие для сред. проф. образования / Е. И. Тупикин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2010. – 384 с.: ил.

3. Полянский Ю. И. «Общая биология» 10 -11 класс. Москва 2013 г.

4. Каменский А.А, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. Общая биология М., 2012.

5. Захаров В.Б, С.Г. Мамонтов, В.И. Сивоглазова Биология общие М., 2013.

Дополнительная литература1.Биологический энциклопедический словарь [Текст]/ Гл. ред. М. С. Гиляров. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – 831 с.: ил.

2.Большая школьная энциклопедия [Текст]. 6 – 11 кл. Т. 2. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 1999. – 717 с.: ил.

3.Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии [Текст]: учеб.для нач. проф. образования / А. Н. Голицын. – М.: ИРПО; Академия, 2002. – 240 с.: ил.

4.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 624 с.: ил.

5.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2005. – 352 с.: ил.

6.Захаров, В. Б. Общая биология [Текст]: учеб.для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин. – М.: Дрофа, 2005. – 283 с.: ил.

7.Мамонтов, С. Г. Общая биология [Текст]: учеб.пособие для сред. учеб. заведений / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров. – М.: Высшая школа, 1986. – 320 с. ил.

8.Природа и экологические проблемы Кузбасса [Текст]: учеб.пособие. – Кемерово: Кемеровский областной институт усовершенствования учителей, 1993. – 208 с.: ил.

9.Справочник школьника [Текст]: 5 – 11кл. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001. – 704 с.: ил.

10.Энциклопедия для детей [Текст]. Т. 2 (Биология)/ сост. С. Т. Исмаилова. – М.: Аванта+, 1995. – 624 с.: ил.

11. Зарудняя Т. В. «Биология. 10 класс. Поурочные планы». Волгоград, 2006.

12. Короткова Л. С., Красновидова С. С. «Дидактический материал по общей биологии». Москва, 2000.

13. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. «Общая биология». Москва, 2003.

14. Мишина Н. В. «Задания для самостоятельной работы по общей биологии». Москва, 2004.

15. Пепеляева О. А., Сунцова И. В. «Поурочные разработки по общей биологии». Москва, 2009.

16. Пименов А. В. «Уроки биологии в 10 – 11 классах». Ярославль, 2006.

17. Полянский Ю. И. «Общая биология» 10 -11 класс. Москва, 1998.

18. Электронное пособие «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. 10 класс».

41